Вопрос: Как выглядит писатель древний руси? Писатели древней руси

ЧТО ЧИТАТЬ О ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ. Литература Древней Руси

ЧТО ЧИТАТЬ О ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

1. Адрианова-Перетц В.П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI-XIII веков. Л., 1968.

2. Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве». Мате риалы и исследование. М.-Л., 1960.

3. Еремин И.П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики). М.-Л., 1966.

4. Лихачев Д.С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.

Сборник статей о выдающихся памятниках древнерусской литературы: «Слове о Законе и Благодати» Илариона, «Повести временных лет», сочинениях Владимира Мономаха, «Слове о полку Игореве», «Молении» Даниила Заточника, «Повести о разорении Рязани Батыем», «Задонщине», «Повести о Петре и Февронии Муромских», «Хождении за три моря» Афанасия Никитина, сочинениях Ивана Грозного, «Повести о Тверском Отроче монастыре», сочинениях протопопа Аввакума, «Повести о Горе-Злочастии».

5. Лихачев Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.-Л. 1962.

6. Лихачев Д.С. Культура русского народа. X—XVII вв. М.-Л., 1961.

7. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967; 2-е изд. Л., 1971.

8. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.-Л., 1947.

9. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. М., 1976.

10. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М.-Л., 1958; 2-е изд. М., 1970.

11. Лихачев Д.С., Лихачева В.Д. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1971.

В книгу вошли статьи Д. С. Лихачева: «Своеобразие древнерусской литературы» и «Пути к новой русской литературе».

12. Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.

В книгу вошли статьи о творчестве Ивана Грозного, протопопа Аввакума, о демократической сатире XVII в., о юродстве в Древней Руси.

13. Розов Н.Н. Русская рукописная книга. Этюды и характеристики. Л., 1971.

14. Рыбаков Б.А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971.

15. История русской литературы X—XVII веков. Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.

Основные издания памятников древнерусской литературы:[118]

Демократическая поэзия XVII в. 2-е изд. М.—Л., 1962.

Изборник (сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969, Памятники литературы Древней Руси. XI—начало XII в. М., 1978.

Памятники литературы Древней Руси. XII в. М., 1980.

Памятники литературы Древней Руси. XIII в. М., 1981.

Ранняя русская драматургия. XVII —первая половина XVIII в. М., 1972.

Русская демократическая сатира ХУП в. 2-е изд., доп. М., 1977.

Русская повесть XVII в. М., 1954.

Русская силлабическая поэзия XVII-XVIII вв. Л., 1970.

Русские повести XV-XVI вв. М.-Л., 1958.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru

Первые произведения древнерусской литературы - Русская историческая библиотека

IV. ПЕЧЕРСКИЕ ПОДВИЖНИКИ. НАЧАЛО КНИЖНОЙ СЛОВЕСНОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

(продолжение)

Как и во всей средневековой Европе, монастыри явились на Руси зачатками и хранителями книжной образованности. Расцвет русской письменности связан с тою же Киево-Печерскою обителью, по преимуществу перед другими монастырями. Здесь подвизалась и отсюда вышла значительная часть древнерусских писателей.

Книжное дело в России получило свое начало вместе с водворением греческого христианства и славяноболгарских переводов Св. Писания. Византийская словесность надолго осталась образцом и главным источником для нашей словесности; а книжный болгарский язык и болгарская грамота легли в основу русской письменности. Древнейшими памятниками ее служат славянские переводы договоров Олега, Игоря и Святослава; хотя они относятся к эпохе последних языческих князей, но несомненно, что в эту эпоху уже существовала крещеная Русь, а следовательно, и церковнославянская грамота.

В числе первых русских писателей являются наши первые митрополиты и другие иерархи, приходившие к нам из Византии. Славянский язык, употреблявшийся ими, заставляет предполагать, что Константинопольский патриархат назначал на русские кафедры именно тех лиц, которые были славянского происхождения, или тех греков, которые были знакомые церковнославянским языком. (Возможно, впрочем, и то, что в случае малого знакомства с этим языком они для своих посланий к пастве имели под рукой славянских переводчиков.) Таковы, например, митрополиты Иоанн, современник Всеволода, названный в летописи мужем книжным и ученым, и Никифор, современник Владимира Мономаха. Сочинения этих и других иерархов представляют по преимуществу разного рода правила и поучения; они имели своею задачею внутреннее благоустройство юной Русской церкви и определение ее внешних отношений, разрешение беспрерывно возникавших вопросов со стороны обрядовой и житейской, борьбу с разными языческими обычаями, которые медленно уступали свое место христианским установлениям, и т.п.

От митрополита Иоанна дошло до нас Церковное Правило, обращенное к черноризцу Иакову, который, вероятно, предлагал митрополиту разные вопросы на разрешение. В этом послании митрополит восстает против торговли рабами, волхвования, пьянства, нескромных песен, плясок и других языческих обычаев, а также против вольного сожития с женщиной и существовавшего в простонародье мнения, что венчальный обряд изобретен только для князей и вообще людей знатных. Особенно заметно старание греко-русских иерархов оградить Русскую церковь от влияния папства, от сближения с латинством. Старания эти тем понятнее, что русские князья находились в деятельном общении и в родственных связях с другими государями европейскими, особенно с соседями своими, королями польскими, немецкими, скандинавскими и угорскими; тогда как именно во второй половине XI века совершилось окончательное разделение церквей и последовали те меры Григория VII, которые еще более усилили различие в характере греческого и латинского клира. Митрополит Иоанн в своем Правиле осуждает обыкновение русских князей отдавать своих дочерей замуж в чужие земли (где они обыкновенно окатоличивались). А митрополит Никифор посвятил Владимиру Мономаху целое послание об отличиях Римской церкви от Православной. Он насчитывает до двадцати отличий, между которыми главное место занимают: служение на опресноках, безбрачие и брадобритие священников, а также учение об исхождении Духа Святого от Отца и Сына; последнее он называет "великим зловерством".

То же стремление к поучению, наставлению и утверждению в правилах христианской церкви заключается и в дошедших до нас произведениях собственно русских иерархов и подвижников. Ряд этих писателей открывается тем самым Иларионом, который был первым киевским митрополитом русского происхождения и с которым связано пещерное начало знаменитой Киевской обители. До нас дошло несколько его сочинений, а именно: "Учение о Ветхом и Новом законе", с которым соединена "Похвала кагану нашему Владимиру" и "Исповедание веры". Светлый ум, начитанность и даровитость, которыми отличаются эти произведения, вполне объясняют нам, почему великий князь Ярослав показал такое уважение к их автору, из простых священников возвысив его на степень русского митрополита. Первое из названных сочинений направлено в особенности против иудейства; что подтверждает присутствие на Руси иудейских колоний и пропаганды, шедших, вероятно, с юго-востока из Хазарии при посредстве наших Тмутараканских владений. (О еврейской колонии в Киеве упоминает житие Феодосия; об озлоблении киевлян против жидов свидетельствует летопись по поводу смерти Святополка И.) Перешедши от Ветхого Завета к Новому, от иудейства к христианству, автор говорит о крещении Русского народа и превозносит виновника этого крещения, кагана Владимира. Тут слово его проникнуто одушевлением и отличается истинным красноречием. "Уже не капища сограждаем, – говорит он, – но Христовы церкви зиждем. Уже не закалаем бесам друг друга; но Христос за нас закалаем бывает. Уже не кровь жертв вкушая, погибаем; но Христовой пречистой крови вкушая, спасаемся". "Все страны, города и люди чтут и славят каждый своего учителя в Православной вере. Похвалим же и мы, по мере малых сил наших, великие и дивные дела нашего учителя и наставника, великого кагана нашей земли, Владимира, внука старого Игоря, сына славного Святослава, которые своею храбростью и мужеством прославились во многих странах и ныне поминаются со славою". Особенно живая картина заключается в следующем описании Руси после крещения: "Тогда солнце Евангельское осветило нашу землю, капища разрушились, церкви поставляются, идолы сокрушаются и иконы святых являются; монастыри стали на горах; апостольская труба и евангельский гром огласил все грады; фимиам, возносимый Богу, освятил воздух; мужи и жены, малые и большие, все люди, наполнив церкви, восславили Бога". Похвалу Владимиру Иларион оканчивает похвалою своему покровителю Ярославу, который довершил великое дело, начатое отцом. Кроме блестящей картины, начертанной автором, из его произведения мы видим, как уже с самого водворения христианской религии на Руси духовенство поддерживает священное значение княжеской власти, находя в ней опору своему высокому положению и призванию. Русская церковь усваивает себе отличительную черту церкви Греческой от Латинской: беспритязательность первой на господство светское и смирение перед властию гражданскою, или государственною. Да иначе и быть не могло при слабости феократического начала, обнаруженной еще в языческий период, и при исконном, довольно широком развитии княжеской власти у русского народа.

В XI веке не один Иларион прославлял великие дела Владимира. Этот князь вообще сделался любимым героем нашей народной и книжной словесности. От эпохи первых Ярославичей до нас дошла еще "Похвала князю Владимиру", сочинитель которой называет себя Иаковом Мнихом. Полагают, что это был тот самый пресвитер Иаков, инок печерский, которого Феодосий при своей кончине предлагал наречь себе преемником; но братия отвечала, что он пострижен не в Печерском монастыре, и пожелала иметь игуменом Стефана, ученика и постриженника Феодосиева. Знаменитый игумен Печерский сам любил заниматься книжным делом и писал поучения. До нас не дошло ни одного из обличительных посланий к великому князю Святославу, о которых упоминает житие Феодосия. Но мы имеем несколько его поучений, обращенных преимущественно к монастырской братии, каковы наставления о любви к Богу, о милостыни, терпении, трудах и пр. В некоторых поучениях своих он, как строгий аскет, сильно вооружается против пьянства, распущенных нравов, суеверий и разных игрищ, оставшихся от язычества. "Несть ли поганый (языческий) обычай, – восклицает он, – кто повстречает на дороге чернеца или черницу, свинью или лысаго коня, то возвращается назад? Другие верят в чох, в волхвование или занимаются ростом, воровством, скоморошеством, гуслями, сопелями и вообще неподобными делами". "Или когда мы стоим в церкви, то можно ли смеяться и шептаться? Все это заставляет вас делать окаянный диавол". Феодосий между прочим, в ответ на собственный запрос великого князя Изяслава, написал к нему послание о Варяжской, или Латинской, вере; в чем предварил упомянутых выше митрополитов Иоанна и Никифора. Он также исчисляет отличия Латинской церкви; но вооружается против них еще с большею энергией; также осуждает брачные союзы русских государей с западными и вообще советует православным избегать общения с латинами.

От поучений и наставлений, как вести себя доброму христианину, истинному сыну Православной церкви, книжная словесность наша естественно должна была переходить к живым примерам, к изображению тех мужей, которые приобрели славу мучеников, подвижников, вообще людей святых, угодивших Богу. Отсюда в древнерусской словесности очень рано развился богатый отдел, посвященный жизнеописанию и прославлению подобных мужей. Рядом с переводными житиями святых общехристианских и преимущественно греческих начали появляться сказания и о русских угодниках. В этом отношении первое место принадлежит все той же Печерской обители. Ее необычайное начало и процветание постоянно склоняли мысли печерских иноков к ее славным основателям и устроителям, Антонию и Феодосию, а также к их ближайшим последователям. Рассказы об этих мужах сделались одним из любимейших предметов чтения и списывания в древней России. Во главе таких произведений стоит "Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского". Подобно творениям митрополита Илариона оно отличается прекрасным языком, толковым изложением и обнаруживает несомненный литературный талант его cочинителя. А сочинителем этого жития был печерский инок Нестор.

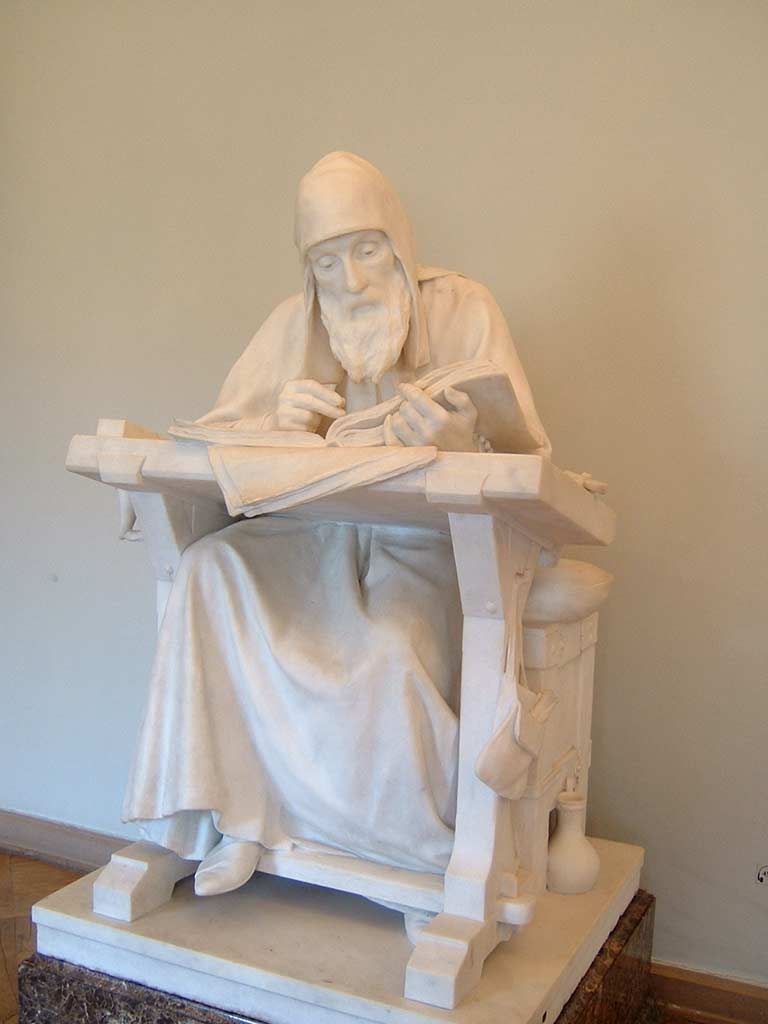

Преподобный Нестор. Скульптура М. Антокольского, 1890

О нем мы знаем только то немногое, что он сам мимоходом замечает о себе в этом житии Феодосия. А именно, Нестор вступил в Печерский монастырь при преемнике Феодосиевом Стефане, был им пострижен и возведен в дьяконский сан. Феодосия он не знал лично; но большинство иноков еще находились под живым впечатлением этого необыкновенного человека, и монастырь был полон рассказами о его деятельности. Вдохновенный этими рассказами и тем глубоким уважением, которым была окружена память о св. игумене, Нестор решился описать его житие. Оно указывает на некоторых из братии, которые помогали ему своими воспоминаниями. Главным источником для него служили беседы Феодора, который исполнял должность келаря при Феодосии. Этому Феодору, по словам Нестора, мать Феодосия сама рассказывала историю своего сына до его бегства из Курска в Киев. Некоторые подробности о св. игумене сообщил Нестору инок Иларион, который был искусен в книжном деле и часто занимался перепискою книг в келии самого Феодосия, т.е. под его непосредственным надзором. Поминает он о рассказах и других иноков, которых не называет по имени. Очевидно, сам Феодосий, любивший книжное дело, своим примером и поощрением много содействовал тому литературному направлению, которое мы встречаем в Печерской обители преимущественно перед другими русскими монастырями того времени, Любовь к книжному делу, может быть, имела некоторое влияние и на сочувствие Феодосия к Студийскому монастырю предпочтительно перед другими греческими обителями, потому что в нем, кроме общежития, процветала и литературная деятельность. Когда Нестор приступил к житию Феодосия, он уже достаточно был подготовлен к своей задаче, достаточно опытен в сочинительстве. В предисловии к этому труду он замечает, что Господь уже сподобил его написать "О житии, убиении и чудесах святых страстотерпцев Бориса и Глеба". Эти князья-мученики, как сказано выше, сделались также одним из любимейших предметов древнерусских сказаний; не один Нестор описывал житие братьев-мучеников и главного устроителя Печерской обители; но ему принадлежит почин в том и другом случае. В сказании о Борисе и Глебе он также называет себя "грешным" Нестором и упоминает о себе как о сочинителе, который тщательно расспрашивал людей знающих и собирал рассказы о св. братьях[1].

[1] Упомянутые сочинения митрополитов Иоанна и Никифора напечатаны в Русских Достопамятностях. Часть I. M. 1815 и в памятниках XII века, изданных Калайдовичем. М. 1821. Сочинения Иллариона изданы в Прибавлениях к творениям свв. Отцов. 1844 г. (Отдельно под заглавием "Памятники Духовной литературы времен Ярослава I") и в Чтениях Моск. Об. И. и Др. 1848 г. № 7, с предисловием Бодянского. Об этих сочинениях несколько справедливых замечаний см. у Шевырева в его "Истории Русской словесности, преимущественно древней". М. 1846. Лекция шестая. Тому же Иллариону приписывают еще "Поучение о пользе душевной", но едва ли основательно; на что указал преосвященный Макарий в своей "Истории Рус. Церкви". II. 81. Похвала Владимиру Иакова Мниха напечатана в Христианском Чтении 1849 г. Там помещено и Житие Владимира, которое считают произведением того же Иакова, но едва ли справедливо; так как это житие имеет признаки гораздо позднейшего сочинения. Существует еще "Послание к князю Димитрию", сочинитель которого называет себя также монахом Иаковом; он увещевает своего духовного сына воздерживаться от пьянства и нецеломудренной жизни. Думают, что послание принадлежит тому же Иакову, а в Димитрии хотят видеть великого князя Изяслава Ярославича. Но и это сомнительно. Востоков указывал на великого князя Димитрия Александровича, т.е. на XIII век (Описание рукописей Румян, музея. 304). Послание это вполне напечатано в Истории Рус. Церкви Макария. II. Примеч. 254. Слова и Поучения Феодосия, отчасти вполне, отчасти в отрывках, изданы тем же преосвященным Макарием в Ученых записках Академии Наук. Кн. II. 1856 г. См. его же статью "Преподобный Феодосий Печерский как писатель" в "Исторических Чтениях о Языке и Словесности". СПб. 1855. О сочинениях Феодосия, Иоанна и Никифора, относящихся к отличиям Латинской церкви, любопытные данные собраны в "Обзоре древнерусских полемических сочинений против Латинян" Андр. Попова. М. 1875. Этот добросовестный исследователь приводит византийские первообразы, которым следовали помянутые сочинения, особенно послание константинопольского патриарха Михаила Керулария к патриарху антиохийскому Петру, прилагая к подлиннику и древний славянский перевод этого послания. По поводу книги Попова явилось любопытное исследование А. Павлова "Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против Латинян". СПб. 1878.

Наши ученые исследователи, каковы Погодин (Древняя Русская история), преосвященный Филарет ("Обзор Духовной Русской литературы" и "История Русской церкви"), преосвященный Макарий ("История Русской церкви") и И.И. Срезневский (его исследования в Извест. Акад. Н. т. II), а в последнее время Шахматов (его вышеупомянутые статьи) более распространенную и более украшенную редакцию сказаний о Борисе и Глебе приписывают Иакову Мниху, автору Похвалы Владимиру, тому Иакову, которого Феодосий желал назначить своим преемником. Мы позволяем себе не согласиться с этим мнением. Оно основано на том, что в Похвале Владимиру сочинитель говорит о своем прославлении сыновей Владимира, "свв. славных мучеников Бориса и Глеба". Отсюда выходит, будто Несторово сказание о Борисе и Глебе написано после сказания Иакова; ибо Иаков был старше Нестора: Феодосий предлагал Иакова в игумены в то время, когда Нестор еще и в монастырь не вступал. Но сличение обоих сочинений убеждает нас, что, наоборот, старшее из них есть то, которое принадлежит Нестору. Второе, более полное, более украшенное цветами красноречия, очевидно, кроме Нестора, пользовалось и другими источниками; так как в нем есть некоторые отличия и прибавления. Это второе сочинение дополнено рассказом о третьем перенесении мощей в 1115 г.; тогда как Нестор оканчивает вторым перенесением, т.е. 1072 годом. Последнее обстоятельство, конечно, указывает на то, что более полная редакция есть и более поздняя. Как на признак позднейшего происхождения укажу еще на искаженный рассказ о смерти Глеба, будто бы именем отца вызванного Святополком из. Мурома. По Несторовой редакции, Глеб бежал из Киева от грозящей опасности и был настигнут дорогою; что гораздо более согласно с логикой и с обстоятельствами и прямо указывает на автора, по времени более близкого к событию. Что касается до Иакова Мниха, автора Похвалы Владимиру, то, по всей вероятности, он просто написал подобную же похвалу Борису и Глебу; чем и можно объяснить его вышеприведенное о них упоминание. Что Нестор первый собрал, привел в порядок и изложил сказания о Борисе и Глебе, о том он ясно свидетельствует в своем предисловии: "Елико слышах от некых христолюбец, то да исповеде". И потом в заключение Жития: "Се же аз Нестор грешный о житии и о погублении и о чюдесех святою и блаженою страстотерпцю сею, опасне ведущих исписавы (испытав?), а другая сам сведы, от многих мала вписах, да почитающе славят Бога". Нет вероятия, чтобы он не знал и не упомянул о подобном труде, уже сделанном до него другим печерским иноком, если бы такой труд существовал. Не мог бы он исключительно приписать себе сочинение, в котором только сокращал Иакова Мниха. Повторяю, приписанное последнему сказание о Борисе и Глебе есть, очевидно, сочинение гораздо позднейшее сравнительно с несторовым.

rushist.com

Детские писатели и книжки в Древней Руси

У русской литературы такая же древняя история, как у самой России. За долгие века создано столько интересных книг! И ведь многие рассказы, стихи, сказки написаны специально для детей.

Читая произведения своих любимых авторов, я задумалась о том, как они жили, кем были в детстве, чем увлекались, что читали, в каких семьях выросли, когда обнаружили в себе талант и какие моменты жизни повлияли на то, что они стали такими великими. Я решила найти информацию о биографии авторов, которые написали для нас очень интересные стихи, рассказы и сказки. Так же мне захотелось заглянуть в прошлое и узнать, а что читали дети в древней Руси и кто для них сочинял произведения.

Произведения, которые были написаны для нас писателями разного времени мы читаем и заучиваем наизусть с большим удовольствием и сейчас. Они становятся нашими верными друзьями с самого детства и любовь к ним мы сохраняем в своем сердце на всю жизнь. И я, не откладывая, начала путешествие по страницам моей любимой детской литературы. Свою работу я начала с составления ленты времени, на которой отразила века (Приложение 1), в которых буду делать свои остановки.

В изучении данной темы мне помогли мои энциклопедии и познавательные книги, которые я взяла в библиотеке. Самым трудным было выбрать писателей, чью биографию я буду изучать, потому что очень люблю читать разные произведения: стихи, весёлые рассказы, сказки, басни и много другое. В одну работу столько информации поместить невозможно, но меня очень заинтересовала тема истории русской литературы, поэтому в дальнейшем собираюсь и дальше продолжать изучать её. Мир русской литературы очень разнообразен и велик. Ведь недаром книги русских писателей и поэтов знают и читают не только в России, но и в разных странах мира.

1. Первая остановка: С чего начиналась славянская книжная культура.

Начиная своё путешествие, хочется немного остановиться на её истоках. Начало славянской книжной культуры было положено братьями Кириллом и Мефодием.

В IX веке греческие монахи создали славянский алфавит, который позже получил название >, по имени одного из братьев. Они перевели с греческого на славянский язык Евангелие - книгу, в которой рассказывается о жизни Иисуса Христа. Алфавит, который придумали Кирилл и Мефодий, был удобен для людей, потому что был близок к разговорной речи. В первом славянском алфавите было 43 буквы, а потом их количество сократилось.

До начала истории детской литературы было еще далеко, но важнейшая её традиция - следование высокой учительской цели - была заложена в период становления общеславянской письменной культуры. В память о великом деле Кирилла и Мефодия на Славянской площади в Москве стоит памятник, и каждый год 24 марта празднуется День славянской письменности.

2. Вторая остановка: Детские писатели и книжки в Древней Руси

Появился алфавит, а затем и книги. Какими были первые книжки, кто их написал и создал, что читали дети в древней Руси? На все эти вопросы я хочу ответить, заглянув в историю древнерусской детской литературы.

В Древней Руси первые книги писались вручную на листах из пергамента - хорошо выделанной телячьей кожи. Затем такие листы сшивали в книгу и делали для неё красивый переплёт. Рукописные книги были очень дорогими. Не все могли их прочитать, потому что чтению и письму надо было учиться в специальных монастырских школах. Простые люди не могли себе это позволить. В XVI веке Иван Фёдоров создал первый в России печатный станок. Сначала он напечатал церковную книгу >. Эту книгу печатали почти год, она получилась очень красивая, с рисунками и узорами. А потом он напечатал первую славянскую > и ещё несколько книг. После этого изобретения количество людей, владевших грамотой, в России намного увеличилось.

Всю историю древнерусской детской литературы можно разделить на четыре периода:

:: 15-16 века - появились первые познавательные произведения

:: Конец 16-начало 17 веков - было издано 15 печатных книг для детей

:: Начало 17 века - начало стихотворства

:: Конец 17 века - формирование разных жанров и видов детской литературы.

Особенно большой вклад в развитие детской литературы внесло творчество Савватия, Симеона Полоцкого и Кариона Истомина.

Самым первым детским поэтом на Руси следует считать справщика Московского Печатного двора Савватия. Справщик отвечал за содержание, грамотность книги. Поэтому на эту должность назначались самые образованные люди. В настоящее время известно более десяти стихотворений Савватия, написанных им специально для детей. Среди них первое стихотворение, помещенное в азбуке. Оно состоит из 34 строк. В стихотворении просто, тепло и ясно он рассказывал детям о книге, восхвалял грамоту, давал разнообразные советы, как учиться читать.

Он считал, что нет ничего на свете дороже грамоты и самое подходящее время для учения - детство.

Самым крупным поэтом XVII в. был Симеон Полоцкий. Родился он в Полоцке, где получил первоначальное образование. Получив высшее образование, он стал учителем в родном городе. По приглашению русского царя переехал в Москву, где открыл школу. Симеон Полоцкий был назначен учителем царских детей. За 16 лет жизни в Москве он написал или подготовил к печати 14 книг, половина из которых - книги детские. Под покровительством поэта Симеона Полоцкого были изданы для детского чтения две книги - >, содержащий разнообразные правила жизни и мудрые советы, а также >, носившая приключенческий характер.

Он принимал участие в создании букваря 1664 г. Им же составлен целиком букварь издания 1679 г.

Будучи учителем по профессии и выдающимся поэтом своего времени Симеон Полоцкий внес значительный вклад в создание литературы для детей.

Первым русским писателем и поэтом, чье творчество было целиком посвящено детям, был Карион Истомин. Сведения о его жизни очень скудные. Родился он в Курске, где и получил первоначальное образование. Не позже он приехал в Москву. В Москве Истомин окончил Типографскую школу, одно время учился у Симеона Полоцкого. Затем стал работать на Печатном дворе сначала писцом, потом - справщиком. Впоследствии он стал во главе Печатного двора. Во всех своих произведениях Карион Истомин прославлял науку, просвещение, книги. Он считал, что учиться должны все: дети всех сословий, мальчики и девочки, люди всех национальностей. При жизни Кариона Истомина вышли три его книги для детей и полный комплект учебников. Самую большую славу принес Истомину Лицевой букварь, изданный в 1694 г.

Каждой букве была отведена отдельная страница. Наверху давались разные написания буквы. Треть страницы занимали рисунки предметов, названия которых с нее начинались. По своему оформлению Лицевой букварь был самой роскошной книгой, изданной в XVII веке. Да и позже такие книги не издавались. Кроме этого, он написал более десяти стихотворных книг. Также была издана его книга для детей >. Однако писатель считал, что наука полезна только тем, кто отличается нравственностью, благородством, иным же она может принести один вред. Он старался воспитать в детях гуманные, благородные чувства, любовь к России.

Путешествовать по страницам древнерусской детской литературы оказалось очень увлекательным занятием. Я узнала много нового из истории книги. Особенно интересно было узнать о первых букварях, созданных для детей.

3. Третья остановка: По следам моих любимых писателей.

В детскую литературу внесли вклад многие писатели и поэты, я, продолжая своё увлекательное путешествие, хочу остановиться на биографии детства авторов моих любимых произведений. Ведь изучать биографию не менее увлекательное занятие, чем читать их произведения.

3. 1. Маленький гений А. С. Пушкин

Своё путешествие по следам моих любимых писателей я начала с Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 1837) - великого русского поэта, создателя произведений непревзойденной красоты. Его произведения можно и нужно читать всю жизнь! Читать, когда тебе грустно. Читать, когда у тебя хорошо на душе. Читать в детстве и глубокой старости. Он считается родоначальником русской литературы. Но ведь каждое > тоже с чего-то начинается? Когда Александр Сергеевич Пушкин был маленьким и к его отцу приходили гости он всегда любил прятаться за креслом. А гостями отца Пушкина были известные литераторы. Они читали вслух свои и чужие стихи, обсуждали новые книги. И Пушкин, спрятавшись за большое кресло, вслушивался в каждое их слово - ему были очень интересны эти разговоры. Родители были уверены, что по вечерам после ухода отцовских гостей сын сразу же засыпает. А на самом деле Пушкин ещё долго, лежа в постели, вспоминал взрослые разговоры, шутки, а так же стихи, которые читали гости и складывал собственные строки. Эти строки волновали душу, он их повторял раз за разом, и ему так хотелось немедленно записать их на бумагу! Только писать он ещё не умел. Наконец родители взяли ему французского гувернёра. Он-то первый и обнаружил у маленького Пушкина тетрадь со стихами и пьесами. Но, скорей всего, это была уже не первая тетрадь. Поэтому никто точно не знает, когда Пушкин начал сочинять стихи. Учёные-литераторы даже спорят, на каком языке эти стихи звучали - на русском или французском. Кое-какие строки можно было читать до конца XIX века на берёзах, которые росли в бабушкином имении, потому что маленьких Пушкин исписал своими стихами в бабушкином парке много берёз.

У Пушкина была няня, которую звали Арина Родионовна. По вечерам она пела ему и его старшей сестре Ольге колыбельные песни, днём играла с ними в ладушки, а ещё знала много забавных историй, считалок и сказок. И скоро маленький Пушкин тоже повторял их наизусть. А спустя десятилетия вспомнил и сам написал сказки, которые с тех пор знает каждый русский ребёнок. Главными друзьями в детстве Александра Сергеевича были книги. К счастью у его отца их было очень много. За несколько лет он перечитал всю библиотеку.

Когда Александру Сергеевичу исполнилось 12 лет, для детей из уважаемых дворянских семейств открылся Лицей. Его поместили недалеко от Петербурга, в Царском Селе. Дядя Пушкина помог записать племянника в новое учебное заведение. Вступительный экзамен принимал сам министр народного просвещения. После успешной сдачи экзаменов Пушкину открылась новая жизнь, он торжественно был посвящен в лицеисты. С тех пор прошло шесть лет, и Пушкин превратился в юношу, стихи которого с удовольствием читал и передавал дальше весь Петербург. 9 июня 1816 года лицеистов последний раз собрали в актовом зале. Царь произнес перед ними торжественную речь. Выпускные экзамены были сданы, вещи собраны, и они разъезжались по своим семьям. Через несколько дней их ждало назначение на государственную службу. Пушкин мечтал о Министерстве иностранных дел и его мечта сбылась.

В 1837 года Россия лишилась великого поэта. Александр Сергеевич погиб, защищая честь своей жены, которая была одной из самых красивых женщин в Петербурге. Но память о великом русском писателе и поэте сохранилась в сердцах русского народа и до наших дней. Он написал много стихов и волшебных детских сказок, в которых >, живут старик со старухой, умный Балда побеждает всякую нечисть, а царевич Елисей скачет по горам и долинам в поисках своей любимой. Я поняла, что эти чудесные истории, похожи на те народные сказки, которые маленькому Пушкину рассказывала его няня.

Я считаю, что Пушкин стал гениальным поэтом просто, потому что таким родился. И другого такого поэта на Руси прежде не было! Никогда. Александр Сергеевич Пушкин показал миру, как богат русский язык. С него началась великая русская литература. Поэтому современники называют его >.

3. 2. Мастер басни И. А. Крылов

Не так давно я начала читать басни. Сначала прочитала одну, а потом захотелось прочитать ещё несколько. Интересны они мне стали потому что, в них, казалось бы, рассказывается о животных, но на самом деле о людях. И я решила узнать о моментах детства великого баснописца. Когда Иван Андреевич Крылов (1769-1844) был маленьким, никто, конечно и не догадывался, что ему поставят памятник в самом центре северной столицы, в городе Петербурге, посреди летнего сада. И вокруг бронзового баснописца скульптор разместит таких же бронзовых мартышку, осла, ягнёнка, ворону, лисицу и других героев знаменитых басен.

Отец Ивана Крылова, простой солдат, сумел выслужиться в офицеры. С утра до вечера на плацу, на утоптанной земляной площадке, он учил молодых солдат воинским приёмам. Однажды началось восстание, отцу Андрею Прохоровичу Крылову, дали звание капитана и отправили на войну. Он посадил в крытую телегу-кибитку жену и сына и отправился воевать. Иван Крылов был смелым мальчиком и ничего не боялся. Однажды он вышел во двор и по нему начали стрелять из пушек, ему под ноги с неба бухнулось огромное чугунное ядро. Он совсем не испугался этой бомбардировки. Спустя много лет великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин долго расспрашивал старого Крылова про то, как он в детстве жил в осаждённом городе. И Крылов ему с удовольствием рассказывал и про себя и про подвиги своего отца.

Отец Ивана Крылова хотя и не учился разным премудростям, но книги любил очень и возил их с места на место в огромном сундуке. В своё свободное время, он доставал большой медный ключ, распахивал сундук и вынимал от туда тяжёлые, в потёртых кожаных переплетах книги. Андрей Прохорович всего несколько раз показал маленькому Крылову, как складывать в слова буквы, и сын тут же выучился читать. Из этого сундука маленькому Крылову больше всего нравилось читать одну книгу, которая называлась басни Эзопа. Он даже наизусть выучил многие басни и с удовольствием рассказывал их то маме, то свое бабушке Матрёне, потому что обе они едва умели читать. Его мама, хоть и не очень грамотная, но мудрая, послушав басни в исполнении сына, поняла, что пора думать о его образовании. И отец решил отдать его в дом богатого помещика Львова, у которого было два мальчика, и им недавно был выписан гувернёр из Франции. Учитель учил его хорошим манерам, французскому языку, а ещё математике, географии, истории и прочим премудростям. Крылов делал успехи в каждой науке, и особенно в математике!

Однажды когда маленький Крылов шёл с занятий, он увидел старичка в ветхой одежде, который стоял у базарных ворот, играя на скрипке грустные мелодии. Ивану очень понравилась его музыка, и он стал ходить слушать её каждый день. В один из таких дней они познакомились, старичка звали синьор Луиджи. С тех пор Иван Крылов стал каждый день прибегать к скрипачу с угощением, а тот учил мальчика игре на скрипке. Отец ему подарил старенькую скрипочку и сын часто играл дома для мамы, бабушки и младшего брата, который недавно появился на свет.

Но неожиданно заболел и умер его отец. Маленький Крылов написали вместе с мамой прошение в Петербург, чтобы их семье дали пенсию. Но ответ не приходил, и жить стало не на что. Ивану Крылову исполнилось только одиннадцать лет, а ему уже пришлось поступить на службу в канцелярию. С тех пор его младший брат, стал называть юного Ивана Андреевича тятенькой.

Однажды к ним в Тверь приехали московские артисты. Иван Андреевич прежде в театре не был. На представление собрался весь город. Крылову досталось место в задних рядах. После спектакля он совсем не торопился домой, а ещё долго бродил по тёмным улицам, снова переживая то, что показали артисты. Сердце его билось, будто колокол и в этот миг он увидел всю свою будущую жизнь. И тогда он сказал себе > На тот момент он уже давно писал стихи, но читать их кроме мамы и бабушки было не кому. В двенадцать лет он сочинил свою первую комедию.

Вскоре он переехал в Петербург и его мечты стали понемногу сбываться. Ему удалось устроиться на службу в казённую палату. Иван Крылов ходил в театры, встречался с артистами, сочинителями пьес и стихов, продолжал сочинять новые пьесы.

К писанию басен он приступил уже, будучи взрослым. Их знала наизусть вся Россия. Его басни читали в царском дворце, на выпускных экзаменах и в простом деревенском доме. Иван Андреевич стал первым писателем на Руси, которого узнал и полюбил весь народ. В его время в России была создана первая общедоступная библиотека, которую Крылов открывал вместе со своими друзьями.

Он стал одним из самых образованных людей в России. Без знаний, без постижения человеческой природы он не смог бы написать свои гениальные басни: >, >, >, >, >, >, >, >, > и другие. Многие из них знал наизусть весь русский народ, они учат нас жить и строки, из которых уже при его жизни стали пословицами и поговорками. Мы все хорошо знаем известные крылатые выражения из басен И. А. Крылова, такие как >, >, >, >, >, >, > и многие другие.

Я удивилась, что Иван Андреевич Крылов написал не только басни, но и разные серьёзные пьесы: комедии и трагедии. Несмотря на его трудную жизнь, этот человек не потерял чувство юмора и прожил эту жизнь с улыбкой.

3. 3. Великий русский писатель Л. Н. Толстой

Ещё один из величайших писателей России, произведения, которого мне очень полюбились, и о ком я решила написать в своей работе - Толстой Лев Николаевич (1828-1910). Он великий русский писатель, символ русской классической литературы. Родился в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии. Будущему писателю повезло родиться в дворянской семье, от рождения у Льва был титул графа. Свое детство в воспоминаниях Толстой называет не иначе, как >. Толстой был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Его мать была урожденной княжной Волконской. К сожалению, она умерла, когда Толстому не было еще двух лет, но по рассказам членов семьи он хорошо помнил >. Толстой знал много семейных рассказов о матери. Образ ее был овеян для него самыми светлыми чувствами. Некоторые черты матери отразились в любимых героинях Толстого. Отец Толстого, участник Отечественной войны, запомнился будущему писателю добродушно-насмешливым характером, любовью к чтению, к охоте. Для Толстого-ребенка отец был воплощением красоты, силы. От него он унаследовал увлечение псовой охотой. К сожалению, отец Толстого тоже рано ушел из жизни.

Теплые и трогательные воспоминания о детстве были связаны у Толстого и со старшим братом Николенькой. Николенька научил маленького Левушку необычным играм, рассказывал ему и другим братьям истории о всеобщем человеческом счастье.

Воспитанием детей занималась дальняя родственница, имевшая огромное влияние на Толстого. Детские воспоминания навсегда остались для Толстого самыми радостными. Его детство было эмоционально насыщенным, полным живого общения с разными людьми: родителями, учителями, слугами, крестьянами. Его чуткое сердце впитывало все - и семейные предания, и первые впечатления от жизни дворянской усадьбы. Все это отражено в его произведениях.

В возрасте 16 лет Толстой переезжает в Казань и поступил на философский факультет Казанского университета. Вскоре Лев перевёлся на юридический факультет, но так и не окончил его. После этого он вернулся в своё имение - Ясную поляну, с намереньем продолжить там обучение самостоятельно, для того чтобы позднее сдать экзамены экстерном.

Однако интересы Толстого в тот период часто резко менялись: он временами продолжал занятия и сдавал экзамены в институте, после забрасывал учёбу и начинал заниматься музыкой, а иногда даже подумывал над тем, чтобы поступить конногвардейский полк. Примерно в тот же период появились первые художественные наброски и желание заниматься прозой.

Не закончив обучения, Толстой отправился в Москву, и вскоре, по примеру старшего брата Николая, уехал на Кавказ в действующую армию. Он участвовал в Крымской войне, был награждёна храбрость орденом Анны и медалями. Эти периоды его жизни отражены в знаменитых рассказах.

Вскоре после возращения в Ясную Поляну Лев Николаевич открыл несколько школ в окрестных деревнях для крестьянских детей.

Он занимался с детьми историей, давал им темы для сочинений. Также там он написал статьи о воспитании, издал педагогический журнал >, в качестве приложения к которому выпускались также детские книжки для чтения. Вскоре он создал прообраз современного букваря - Азбука (по названию первых букв старорусского алфавита > и >) и несколько >, для которых специально писал рассказы, сказки, басни. Именно Толстой способствовал развитию грамоты и образования среди простого народа, которому не были доступны гимназии и платные учителя. Практически всё это время сам писатель проводил в Ясной Поляне и продолжал учить грамоте сельских детей.

Произведения Толстого - классика детского чтения. В своих произведениях он использовал юмор, превосходный, выразительный русский язык, классическую простоту слога и ясность мысли. Именно поэтому каждому из нас запомнятся навсегда мальчик, тайком съевший сливу (>), и важный смешной малыш, явившийся в школу учиться (>), сказка >, а также рассказы >, > и другие.

Навсегда запомнил Лев Николаевич Толстой историю о >, которую рассказал ему в детстве старший брат Николай: если найти эту волшебную палочку, люди станут счастливыми и объединятся в особое >. Не скрывая от детей суровую правду жизни, великий писатель хотел, чтобы в их душах продолжала теплиться мечта, и продолжались поиски >.

Меня очень тронуло, то что, имея графский титул и дворянской происхождение, Л. Н. Толстой не забывал о детях из бедных крестьянских семей, которым очень хотел помочь стать образованными людьми.

Очень интересен мир писателей классической литературы, их имена знают дети не только нашей страны и произведения интересно читать в любом возрасте.

Заключение.

Заканчивая, своё путешествие по увлекательному миру русской литературы хочу сделать вывод, что для меня эта работа была очень увлекательной и полезной. Я заглянула во времена создания алфавита и узнала, как он появился. На страницах древней детской литературы я узнала о том, какими были первые детские книжки, кто их написал и какими были первые буквари. Путешествуя по страницам своих любимых писателей мне было очень интересно узнать об их детстве, о том, как они жили, и что помогло им стать такими великими, образованными людьми, которыми мы сейчас гордимся. Мне стало понятно, что детство накладывает свой отпечаток на жизнь человека. От того что с нами происходит в детстве очень зависит наша будущая жизнь.

Я поняла, что моих любимых писателей объединяет одно самое главное - все они в детстве очень любили читать, книги были для них лучшими друзьями. Они все любили учиться и познавать много новых неизвестных наук. А. С. Пушкину очень много читала и рассказывала сказок, интересных историй его любимая няня. И он, вспоминая эти чудесные строки, будучи взрослым и складывал свои, уже наши любимые стихи и сказки. И. А. Крылов очень в детстве любил рассматривать книги своего отца, а в дальнейшем и читать их. Самой любимой книгой для него были басни Эзопа. Поэтому и во взрослой жизни он часто вспоминал прочитанные истории и сочинял свои собственные басни. У Л. Н. Толстого было трудное детство, он переносил свои светлые воспоминания о родителях и братьях на страницы своих произведений. Мне очень было интересно узнать немного из истории русской литературы.

В дальнейшем я хочу продолжить своё путешествие и заглянуть в мир современной литературы. В ней у меня тоже имеется много любимых рассказов, авторов которых я тоже очень уважаю.

www.hintfox.com

Как выглядит писатель древний руси?

Как выглядит писатель древний руси?

Ответы:

Как я себя представляю людей древней Руси? Казалось бы простой вопрос. А если задуматься? Как мог выглядеть русский человек несколько веков назад? О чем он думал? Где жил? Как одевался? Ответ на эти вопросы нам могут дать ученые-историки, которые уже давно занимаются изучением быта древних народов населявших дикую Русь. И все же, как выглядели славяне? Мое воображение рисует березовый лес, на опушке стоит стройная девушка с длинной русой косой и в белом сарафане. Или вот другая картина. Деревня на берегу реки, дым медленно выползает из глиняных труб и устремляется ввысь к белым облакам. У одного из домов на крыльце сидит старик, его волосы уже давно стали белыми как снег, а руки загрубели от тяжелой работы. Старик плетет рыбатскую сеть. Время от времени он поднимает глаза и устремляет свой взор к водной глади. У ворот люди встречают вернувшихся с добычей охотников, все они высокие и стройные, русоволосые и с голубыми глазами. Почему у всех русичей светлые волосы? Наверное, потому, что слово «Русь» ассоциируется у меня со словом «русый». Первые русичи были русоволосыми, поэтому их так и назвали, а место где они жили называли Русью. Русь – это бескрайние поля, широкие реки и красивые березовые леса. Русь – это свобода. Вы когда-нибудь выходили в поле, чтобы послушать шелест ветра в траве, чтобы увидеть линию горизонта…. Только тогда можно почувствовать все величие нашей Родины. Ведь можно взять географическую карту и узнать, что наша страна действительно большая, но только в поле можно это понять: куда ни глянь, везде одна трава, колышущаяся на ветру, да бесконечное синее небо, которое, там вдалеке, у самой линии горизонта, касается земли. На этой земле могли жить только сильные люди с русыми волосами и голубыми, словно небо, глазами. Все остальные народы: печенеги, половцы, татары, представляются мне маленькими и сгорбленными и страшными. Такими, кстати, их рисуют и авторы мультфильмов про русских богатырей. Вот представьте, идет на Русь войско половцев. Горят поля с пшеницей и мирные села. Князь со своей дружиной спешит на встречу врагу. Битва. Русич, в сверкающей в лучах солнца, кольчуге закрывается алым щитом в виде дождевой капли (или слезы) от града стрел, а мечом своим он разит врагов земли русской. Вспомните, сколько войн пережила наша земля. Пролилась не одна алая река, чтобы на Руси наконец-то установился мир. Да и то, надолго ли? Половцы, печенеги, рыцари тевтонского ордена, татары, шведы, фашисты с автоматами…. Да мало ли врагов топтало нашу землю? Но ни у одного из них не получилось завоевать Русь. А все почему? Да потому что русский человек любит свою свободу. Это у нас в крови. Потому что наши предки не жили в маленьких квартирках в больших городах. Они жили на природе и видели ее красоту. Каждый день, каждый час, каждую секунду они чувствовали восторг, который испытывает современный городской житель оказавшись первый раз в бескрайнем поле или в лесу, когда рядом нет ни машин, ни домов-громадин ни прочих благ цивилизации. Только тогда человек понимает, что все, что в его жизни было до этого - было не важно, и в мире есть только небо, ветер, играющий в траве или листве деревьев, крики птиц и белые облака, плывущие у нас над головой по голубому небосводу. И вот когда мы это поймем, мы сможем понять тех людей, которые гордо называли себя русичами и которых не смог победить ни один другой народ.

cwetochki.ru