Архитектура 13 века на Руси [Зодчество, Древнерусская]. Зодчество на руси

АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ | Энциклопедия Всемирная история

Архитектура Древнерусского государства (X - XII века).

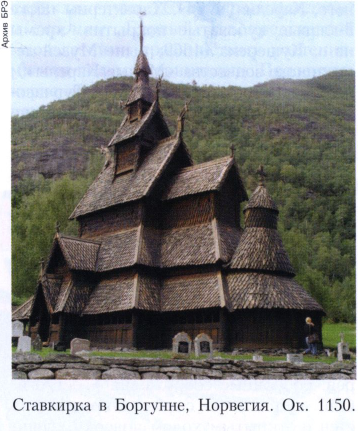

До принятия христианства здания на Руси строили в основном из дерева. Оно служило материалом как для строительства жилищ, так и для сооружения крепостных стен. По этой причине древнерусские дома и укрепления, а тем более их декоративные элементы не сохранились.

Следовательно, полноценно изучать историю русской архитектуры домонгольского времени приходится почти исключительно по каменно-кирпичным зданиям, которые начали возводить на Руси с конца X века с принятием христианства (988). Христианство открывало Руси доступ к источнику наиболее высокой культуры тогдашнего мира, а вместе с тем и к источнику наиболее совершенного зодчества.

Основные памятники

Самым ранним памятником каменной архитектуры стала церковь Успения Пресвятой Богородицы (989-996). Князь Владимир Святославич даровал церкви «десятину» своих доходов, отчего ее стали называть Богородицей Десятинной. Церковь рухнула во время штурма Киева монголами в 1240 году. Оказалось невозможно однозначно реконструировать план уничтоженной церкви. Были предложены различные варианты реконструкции, однако вопрос этот по-прежнему остается дискуссионным. Тем не менее некоторые основные плановые характеристики здания могут быть установлены. Так, несомненно, что Десятинная церковь представляла собой характерный для византийской архитектуры трехнефный храм с тремя апсидами и тремя парами столбов, т. е. шестистолпный вариант крестово-купольного храма. Раскопки Десятинной церкви показали, что здание было возведено из плоских кирпичей византийского типа (плинфы) способом кладки со скрытым рядом.

Следующий этап монументального строительства начался на Руси в 30-х годах XI века. Страна была в это время разделена на две части между сыновьями князя Владимира - Мстиславом и Ярославом. В стольном городе Мстислава - Чернигове - был заложен Спасо-Преображенский собор (ок. 1036). Спасский собор сохранился до наших дней почти целиком. В плане он представляет собой трехнефное здание, близкое по схеме Десятинной церкви, но обладающее в восточной части, т. е. перед апсидами, дополнительным членением (так называемая вима), что характерно для памятников константинопольской архитектуры.

Вскоре после черниговского Спасского собора бы возведен Софийский собор в Киеве (1037). Строительная техника и архитектурные формы Софийского собора не оставляют сомнений в том, что строители прибыли из Константинополя и отразили здесь традиции столичной византийской архитектуры. Софийский собор – большой пятинефный храм с крестово-купольной системой сводов. С восточной стороны он имеет пять апсид, а с остальных трех - галереи. Всего у собора 13 глав, не считая завершений башен. Здание имеет четко выраженную пирамидальную композицию, которая придает памятнику величественность и цельность.

Многоглавие киевского Софийского собора, нехарактерное для византийской традиции, имеет прямой функциональный смысл. Конечно, зодчие использовали многоглавие и как художественный прием, создав благодаря ему торжественную и пышную композицию, но в основе замысла лежала все-таки функциональная задача - расширение западной части храма, поскольку здесь необходимо было разместить крещальни.

В настоящее время Софийский собор снаружи оформлен в стиле украинского барокко, древнюю поверхность его стен можно видеть только на нескольких участках, где специально снята штукатурка. Интерьер Софийского собора менее подвергся искажениям и сохранил значительную часть своего первоначального убранства. Центральная часть здания - подкупольное пространство и главная апсида - покрыта великолепной мозаичной живописью, тогда как боковые части украшены фресками.

Несомненно, что Софийский собор был создан как центральный памятник зодчества Киевской Руси, как памятник, который должен был укрепить влияние новой религии и государственной власти, отразить мощь и величие молодого государства.

Закончив возведение Софийского собора в Киеве, строители приступили к сооружению Софийских соборов в Новгороде и Полоцке. Новгородский собор был начат в 1045 году, закончен в 1050 году; полоцкий возведен, по-видимому, в 50-х годах XI века. О том, что эти соборы были построены той же артелью киевских мастеров, свидетельствуют их типологическая близость, строительно-технические приемы, система пропорциональных построений и даже многие детали. Опытные строители не повторяли своих старых решений, а многое делали по-новому, исходя из других условий заказа и обстановки. Например, в Новгороде, чтобы ускорить и удешевить строительство, мастера широко использовали местный строительный материал - известняковую плиту.

Новгородский и полоцкий Софийские соборы в общих чертах повторяют плановую схему киевской Софии, но в несколько упрощенном виде. Это пятинефные храмы, но если в Киеве к собору примыкают два ряда галерей, то в Новгороде - только один ряд, а в Полоцке их вообще нет. У киевского собора пять апсид и две лестничные башни, у новгородского и полоцкого - по три апсиды и по одной башне. Киевская София имеет тринадцать глав, Новгородская - только пять, а в полоцкой, судя по упоминанию в летописи, их было семь.

Кроме трех Софийских соборов в 40-50-е годы было осуществлено строительство еще нескольких зданий в Киеве: Золотых ворот, церквей Ирины и Георгия.

Таким образом, в середине XI века на Руси развернулась интенсивная строительная деятельность. Но уже к 60-м годам строительство во всех русских городах, кроме Киева, прекратилось - вся строительная деятельность сосредоточилась там. За период с 60-х годов XI века по начало XII века в Киеве и его ближайших окрестностях было построено семь крупных храмов и несколько более скромных по размерам.

Особенности архитектуры Древней Руси

Насколько самостоятельным было зодчество Древней Руси? Для историков архитектуры дореволюционного времени такой вопрос даже не возникал. По их мнению, поскольку древнейшие памятники Киева строили греческие мастера, то и архитектура Киевской Руси является провинциальным вариантом византийского зодчества. Но так можно было думать лишь до тех пор, пока были плохо изучены памятники русской архитектуры и еще хуже - византийской. Исследование же их привело к выводу, что памятники Киевской Руси вовсе не идентичны византийским, что в Киеве строили храмы, не имеющие аналогов в Византии.

Византийские зодчие имели за своими плечами огромный традиционный опыт и в строительном ремесле, и в создании культовых зданий - церквей. Но, приехав на Русь, они столкнулись с необходимостью решать здесь совершенно новые задачи. Прежде всего это было связано с полученным ими заданием. Так, в ряде случаев требовалось возводить храмы с очень обширными хорами, что не было характерно для византийских церквей того времени. В стране, относительно недавно принявшей христианство, значительно большую роль, чем в Византии, должны были играть помещения крещален. Все это заставляло византийских зодчих принимать новую, несвойственную Византии плановую схему здания. Кроме того, зодчие столкнулись и с непривычными строительными материалами.

Таким образом, своеобразие задания, наличие или отсутствие определенных строительных материалов, местные условия уже на самых первых порах вызывали иные архитектурные решения, приводили к созданию зданий, непохожих на те, которые зодчие строили у себя на родине. К этому следует добавить, что они должны были считаться со вкусами заказчиков, воспитанных в традициях и эстетических представлениях деревянного строительства. В дальнейшем именно данные особенности памятников стали отправными пунктами, на которые ориентировались строители следующего поколения.

Так сложилась и развивалась архитектура Древней Руси. И хотя это зодчество возникло на базе византийской архитектуры, оно даже на самой ранней стадии имело очень своеобразный характер и уже во второй половине XI века выработало собственные традиции, получило свой, древнерусский, а не византийский путь развития.

Зодчество на Руси

После монголо-татарского разорения русская архитектура переживала пору упадка и застоя. Монументальное строительство прекратилось на полстолетия, кадры строителей, по существу, были уничтожены, подорвана и техническая преемственность. Поэтому во многом приходилось начинать сначала. Строительство теперь сосредоточилось в двух основных районах: на северо-западе (Новгород и Псков) и в древней Владимирской земле (Москва и Тверь). Географическое положение Пскова , постоянная опасность нападения Ливонского ордена обусловили развитие здесь оборонного зодчества. В ХIV – ХV вв. возведены каменные стены псковского детинца (Крома) и “Довмонтова города”. К началу ХVI в. общая протяженность крепостных стен Пскова составила 9 км.

Псковские храмы небольших размеров возводили из местного камня и белили, чтобы известняк не выветривался (церкви Василия на горке, 1413 г.; Георгия со взвоза, 1494 г. и др.). Архитектурный облик церквей оживлялся асимметричными крыльцами, папертями, звонницами, которые в целях экономии строились без собственного фундамента и возводились прямо над фасадом церкви, над папертью, даже над погребами (церковь Успения в Пароменье, 1521 г.) Вековые традиции, гибкость архитектурного мышления , практичность создали заслуженную славу псковским зодчим и позволили им в дальнейшем сделать весомый вклад в архитектуру единого Российского государства.

В “послекуликовский” период московского зодчества (рубеж ХIV –ХV вв.) каменное строительство приобрело большой размах. Церкви строились не только в Москве или Коломне, но и в Звенигороде, Дмитрове, Можайске. Дошедшие до нас постройки представляют новый тип одноглавого храма башнеобразной конструкции, поднятого на высоком цоколе; со сложным верхом, увенчанным ярусами килевидных закомар и кокошников, и вознесенным на высоком барабане куполом, с системой лестниц, ведущих к перспективным порталам (Троицкий собор Троице – Сергиева монастыря, 1422-23 гг; Спасский собор Спасо – Андроникова монастыря в Москве, 1425 – 27 гг.)

На рубеже XV – XVI вв. начался новый этап развития каменного зодчества. Творения русских мастеров в монументальных формах отражали крупные перемены, происходившие в жизни страны. С превращением Москвы в столицу независимого единого государства, формированием представления о ней как об оплоте Православия связано стремление поднять художественный и технический уровень московского строительства. Искуснейшие русские мастера (псковичи, тверичане, ростовчане) работали здесь рядом с лучшими зодчими Европы. В результате московское зодчество теряло региональную ограниченность и приобретало общерусский характер. К концу XV в. белокаменный Кремль Дмитрия Донского (1367 г.) обветшал. Для возведения новых стен и башен Кремля (1465-95 гг.) были приглашены итальянские мастера (миланский инженер Пьетро Антонио Солари и др.). Новые кирпичные стены (протяженностью более 2 км с 18 башнями) оказались не только прекрасным укреплением, но и замечательным произведением искусства. В 30-е годы XVI в. была возведена вторая линия каменных укреплений в Москве – стены Китай-города (зодчий Петрок Малый), а в 1585-93 гг. – третья – Белый город (мастер Федор Конь). Своеобразным итогом развития крепостного зодчества в XVI в. стал замечательный Смоленский кремль (1595-1602 гг., зодчий Ф.Конь).

Инженерный и эстетический опыт Москвы использовали строители многих русских крепостей (Новгород,1490-1500 гг.; Нижний Новгород,1500-11 гг.; Тула, 1514-21 гг.; Коломна, 1525-31 гг. ).

На Соборной площади Кремля, на месте обветшавших и тесных храмов времен Ивана Калиты были возведены новые. При постройке Успенского собора (1475-79 гг.) итальянский зодчий Аристотель Фиораванти, следуя образцу владимирского Успенского собора, творчески соединил наиболее характерные древнерусские формы с ренессансным пониманием архитектурного пространства и создал совершенно оригинальное произведение, поразившее современников “величеством, высотою, светлостью, звонкостью и пространством”. Композиция нового собора была взята за образец при строительстве Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве (1524-25 гг.), Успенского собора в Троице-Сергиевом монастыре (1559 – 85 гг.), Софийского собора в Вологде (1568 – 70 гг.) и др. В 1505 – 09 гг. итальянец Алевиз Новый построил усыпальницу московских князей – Архангельский собор, отделав его наподобие двухэтажного палаццо в духе итальянского Ренессанса. Столь откровенное использование в отделке храма деталей, характерных для гражданского строительства, знаменовало усиление светских традиций в культовом зодчестве. Благовещенский собор (1484 –86 гг.) и церковь Ризположения (1484 – 86 гг.), построенные русскими мастерами, гораздо более связаны с традициями псковского, владимирского и раннемосковского зодчества. Завершают ансамбль Соборной площади Грановитая палата (Марко Руффо (Фрязин) и Пьетро Антонио Солари, 1467 – 91 гг.), имевшая пятисотметровый квадратный зал, перекрытый четырьмя крестовыми сводами с мощным опорным столбом посредине; и высокий столпообразный храм – колокольня Иоана Лествичника (Бон Фрязин, 1505 – 08 гг.), представлявшая собой башню из стройных восьмериков с аркадами для колоколов. Изящество постройки подчеркивали плоские лопатки на углах и легкие карнизы.

Сложение новой общерусской архитектуры этим не ограничилось. В 1-ой половине ХVI в. русские зодчие осуществили задачу перенесения в каменное строительство элементов шатрового храма. Один из лучших образцов этого стиля – церковь Вознесения в селе Коломенском (1530 – 32 гг.). Это поистине русская во всех формах постройка, порвавшая с привычным образом крестово – купольного храма. Композиция церкви складывается из четырех основных элементов: подклета, мощного четверика с выступающими притворами, образующими крестообразный план, восьмерика и шатра с главкой. При огромной высоте площадь храма невелика. Он создан прежде всего для обозрения снаружи как торжественный памятник – монумент важному событию – рождению наследника престола. Сложная форма двускатных кокошников, восьмигранная форма барабанов глав боковых столпов, необычное украшение центрального барабана полуцилиндрами, декор церкви Усекновения главы Иоана Предтечи в селе Дьякове также свидетельствуют о воздействии деревянного зодчества.

Русскими зодчими Бармой и Постником Яковлевым в 1554 – 61 гг. в память о взятии Казани воздвигнут на Красной площади собор Покрова, “что на рву”. Архитектурный ансамбль церкви состоит из девяти столпообразных храмов различной высоты, в названиях которых отразились казанские события. Храм на Красной площади, как отмечали иностранцы, “построен , скорее, как бы для украшения, чем для молитвы”. Светское начало в нем превалирует над культовым. Это высшая точка развития русского зодчества ХVI в.

Во 2-ой половине ХVI в. в культовом строительстве появилась консервативная тенденция. Стоглавый церковный собор 1551 года строго регламентировал церковное строительство. Зодчим было приказано придерживаться канонического образца Успенского кремлевского собора, шатровые постройки, противоречащие византийским образцам, были запрещены. В результате появилось на Руси множество тяжеловесных повторений кремлевского шедевра. Лишь в самом конце столетия, при Борисе Годунове,в архитектуре вновь наметилась тяга к разнообразию и изяществу форм, повышенной декоративности (церковь в резиденции Бориса Годунова – селе Вяземы, 1598 – 99 гг. В целом, зодчество ХVI в. по масштабам, разнообразию и оригинальности творческих решений принадлежит к наиболее ярким этапам в истории русской архитектуры.

При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта http://www.studentu.ru

mirznanii.com

Архитектура 13 века на Руси [Зодчество, Древнерусская]

Содержание (план)

Архитектура Владимиро-суздальского княжества 13 века

Старшие сыновья Всеволода Большое Гнездо Константин и Юрий не имели тех материальных возможностей, которыми располагал их отец. Однако и они любили игру в бессмертие. Константин построил несколько белокаменных храмов в Ростове и Ярославле. Юрий украсил церквами Нижний Новгород и Суздаль. Изо всех этих сооружений частично сохранился лишь собор Рождества Богородицы в Суздале (1222-1225).

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском

Самый своеобразный и загадочный из владимиро-суздальских храмов — Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Этот город находится в 70 км к северо-западу от Владимира. Основанный ещё Юрием Долгоруким, он в начале XIII в. стал столицей небольшого княжества, где правил сын Всеволода Большое Гнездо Святослав. Незадолго до Батыева нашествия Святослав решил заменить обветшавший городской собор времён Юрия Долгорукого на новый. Зодчие возвели одноглавый четырёхстолпный храм во имя святого Георгия Победоносца. Несмотря на свои скромные размеры, собор поражал воображение. Его архитектурные формы в едином порыве устремлялись ввысь. Даже традиционные полукруглые закомары в своей верхней точке получили небольшое заострение («киль»), которое придало им сходство с пламенем свечи. Но самое главное новшество Георгиевского собора заключалось в отделке его фасадов. Лёгкая резьба по белому камню тонким кружевом покрывала могучее тело собора от фундамента и до самого верха. Подобно готическим соборам средневековой Европы, он словно растворялся в бесконечном многообразии своего декора, превращался в волшебную сказку.

Резные композиции завораживали наблюдателя своим таинственным ритмом. Одна тема плавно перетекала в другую, другая — в следующую, и так до бесконечности. Их главная идея — прославление Владимирской земли и её правителей. Конечно, здесь присутствует и благодарность небесным силам за их покровительство, молитвенное обращение к Богу и святым.

Строительство Георгиевского собора было закончено в 1234 г. А всего три года спустя на Северо-Восточную Русь обрушились полчища Батыя. Город Юрьев-Польской много раз горел и опустошался. Вероятно, во время одного из таких погромов собор рухнул. Его восстановлением занялся лишь великий князь Иван III. В 1471 г. он прислал в Юрьев лучшего московского строителя Василия Ермолина. Однако отстроить храм в прежнем виде и расположить белокаменные блоки с резьбой в прежнем порядке Ермолин уже не смог. В результате храм превратился в своего рода архитектурную головоломку, над решением которой трудились несколько поколений искусствоведов.

Архитектура Новгородского княжества 13 века

Смелый поиск новых архитектурных форм на рубеже XII— XIII вв. увлёк и новгородских зодчих. Здесь в 1207 г. на средства местных «заморских» (торговавших «за морем» — в Швеции, Дании и немецких городах Прибалтики) купцов была построена частично сохранившаяся до наших дней Пятницкая церковь на Торгу. Это стройный башнеобразный храм, многими своими чертами напоминающий Пятницкую церковь в Чернигове.

Архитектура Галицко-Волынского княжества 13 века

Церковь Святого Пантелеймона в Галиче

В окрестностях современного города Галича на высоком холме над Днестром стоит белокаменная церковь Святого Пантелеймона. Построенная около 1200 г., она сохранилась в сильно изуродованном виде. Ещё в XIV столетии православный храм был переделан под католический костёл. Исчезли древние своды и глава, растёсаны узкие окна, изменилась наружная отделка. Последующие века с пожарами, войнами и «реставрациями» продолжили эту разрушительную работу. Однако и сейчас на апсидах храма можно увидеть поясок декоративных арок, а на порталах — тончайшую резьбу по белому камню. Глядя на эти чудом уцелевшие детали, вспоминается такая же изысканная отделка владимиро-суздальских храмов, в создании которых, вероятно, участвовали мастера из Галича. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Архитектура Черниговского княжества 13 века

Пятницкая церковь в Чернигове

Выдающиеся памятники архитектуры создавались в эту пору не только в Северо-Восточной Руси. В первые годы XIII столетия на главной торговой площади древнего Чернигова была возведена уникальная по своему объёмно-пространственному решению Пятницкая церковь. (Святая Параскева Пятница считалась покровительницей торговли. Пятница — традиционный базарный день в Древней Руси.)

Пятницкая церковь — первый известный нам древнерусский «башнеобразный» храм. Радикально переработав традиционный византийский тип крестово-купольного храма, неизвестный зодчий (возможно, это был знаменитый киевский мастер Пётр Милонег) создал здание, все конструктивные и декоративные элементы которого проникнуты стремительным движением ввысь.

Высоко поднятый мощный барабан, окружённый тремя ярусами стрельчатых арок и увенчанный плоским куполом, усиливает сходство церкви с огромной горящей свечой. Возможно, что в «пламенеющем» взлёте архитектурных форм черниговской Пятницкой церкви сказалось воздействие ранней готики. На это указывает и связь Пятницкой церкви с городским торгом. Ведь именно купцы, известные своими дальними странствиями, лучше других были осведомлены о последних достижениях европейских зодчих.

Картинки (фото, рисунки)

На этой странице материал по темам:Fh[bntrhnehf yjdujhjlcrjuj ryz;tcndf

Архитектурные сооружения 12 13 века на руси и местоположение

Древнерусская архитектура 13-14 века

Памятники архитектуры галича с 10 по 13 век

Зодчество архитектура 12-13 века

Сравните особенности архитектуры 13 века Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств и Новгородской земли.

wikiwhat.ru

Архитектура на Руси

Недаром говорят, что архитектура — это душа народа, воплощенная в камне. К Руси это относится лишь с некоторой поправкой. Русь долгие годы была страной деревянной, и ее архитектура, языческие молельни, крепости, терема, избы строились из дерева. В дереве русский человек, прежде всего как и народы, жившие рядом с восточными славянами, выражал свое восприятие строительной красоты, чувство пропорций, слияние архитектурных сооружений с окружающей природой.

Если деревянная архитектура восходит в основном к Руси языческой, то архитектура каменная связана с Русью уже христианской. К сожалению, древние деревянные постройки не сохранились до наших дней, но архитектурный стиль народа дошел до нас в позднейших деревянных сооружениях, в древних описаниях и рисунках. Для русской деревянной архитектуры была характерна многоярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, наличие разного рода пристроек — клетей, переходов, сеней. Затейливая художественная резьба по дереву была традиционным украшением русских деревянных строений. Эта традиция живет в народе и до настоящей поры.

Первая каменная постройка на Руси появилась в конце X в. — знаменитая Десятинная церковь в Киеве, сооруженная по указанию князя Владимира Крестителя. К сожалению, она не сохранилась. Зато по сей день стоит знаменитая киевская София, возведенная несколькими десятилетиями позже.

Оба храма были построены византийскими мастерами из привычной для них плинфы — большого плоского кирпича размером 40ґ30ґ3 см. Раствор, соединяющий ряды плинфы, представлял собой смесь извести, песка и толченого кирпича. Красная плинфа и розовый раствор делали стены византийских и первых русских храмов нарядно-полосатыми.

Строили из плинфы в основном на юге Руси. На севере же, в далеком от Киева Новгороде, предпочитали камень. Правда, арки и своды выкладывались все-таки из кирпича. Новгородский камень «серый плитняк» — природный грубый валун. Из него без всякой обработки клали стены.

Во Владимиро-Суздальской земле и Москве строили из ослепительного белого известняка, добытого в каменоломнях, тщательно отесанного в аккуратные прямоугольные блоки. «Белый камень» мягок и легко поддается обработке. Вот почему стены владимирских храмов богато украшены скульптурными рельефами.

В конце XV в. На Руси появился новый материал — кирпич. Он получил широкое распространение, так как был дешевле и доступнее камня.

Мир Византии, мир христианства, стран Кавказа привнесли на Русь новый строительный опыт и традиции: Русь восприняла сооружение своих церквей по образу крестово-купольного храма греков, квадрат, расчлененный четырьмя столбами, составляет его основу, примыкающие к подкупольному пространства прямоугольные ячейки образуют архитектурный крест. Но этот образец греческие мастера, прибывшие на Русь, начинай со времени Владимира, а также работающие с ними русские умельцы применяли к традициям русской деревянной архитектуры, привычной для русского глаза и милой сердцу, если первые русские храмы, в том числе Десятинная церковь, в конце X в. были выстроены греческими мастерами в строгом соответствии с византийскими традициями, то Софийский собор в Киеве отразил сочетание славянских и византийских традиций: на основу крестово-купольного храма были поставлены тринадцать веселых глав нового храма. Эта ступенчатая пирамида Софийского собора воскресила стиль русского деревянного зодчества.

Софийский собор, созданный в пору утверждения и возвышения Руси при Ярославе Мудром, показал, что строительство — это тоже политика. Этим храмом Русь бросила вызов Византии, ее признанной святыне — константинопольскому Софийскому собору. В XI в. выросли Софийские соборы в других крупных центрах Руси — Новгороде, Полоцке, и каждый из них претендовал на свой, независимый от Киева престиж, как и Чернигов, где был сооружен монументальный Спасо-Преображенский собор. По всей Руси были построены монументальные многокупольные храмы с толстым и стенами, маленькими оконцами, свидетельства мощи и красоты.

В XII в. традиции древнерусской архитектуры не утрачивают свою связь. По образному выражению одного искусствоведа, по всей Руси прошагали русские однокупольные храмы-богатыри, сменившие прежние пирамиды. Купол возносился вверх на мощном, массивном квадрате. Таким стал Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме, собор святого Георгия в Юрьеве-Польском.

Большого расцвета архитектура достигла в годы правления Андрея Боголюбского во Владимире-на-Клязьме. С его именем связаны постройка Успенского собора во Владимире, красиво расположенного на крутом берегу Клязьмы, белокаменного дворца в селе Боголюбове, «Золотых ворот» во Владимире — мощного белокаменного куба, увенчанного златоглавой церковью. При нем же было создано чудо русской архитектуры — храм Покрова на Перли. Князь построил эту церковь неподалеку от своих палат после кончины любимого сына Изяслава. Эта небольшая однокупольная церковь стала поэмой из камня, в которой гармонично сочетаются скромная красота природы, тихая грусть, просветленная созерцательность архитектурных линии.

Брат Андрея — Всеволод III продолжал эту строительную деятельность. Его мастера оставили потомству замечательный Дмитриевский собор во Владимире — величественный и скромный.

Одновременно строились храмы в Новгороде и Смоленске, Чернигове и Галиче. закладывались новые крепости, сооружались каменные дворцы, палаты богатых людей. Характерной чертой русской архитектуры тех десятилетий стала украшающая сооружения резьба по камню. Удивительное это искусство мы видим на стенах соборов во Владимиро-Суздальской Руси, Новгороде, других русских городах.

Другой чертой, роднящей всю русскую архитектуру той поры, стало органическое сочетание архитектурных сооружений с природным ландшафтом. Посмотрите, как поставлены и доныне стоят русские церкви, и вы поймете, о чем идет речь.

www.apxu.ru

Архитектура Руси

Недаром говорят, что архитектура — это душа народа, воплощенная в камне. К Руси это относится лишь с некоторой поправкой. Русь долгие годы была страной деревянной, и ее архитектура, языческие молельни, крепости, терема, избы строились из дерева. В дереве русский человек, прежде всего как и народы, жившие рядом с восточными славянами, выражал свое восприятие строительной красоты, чувство пропорций, слияние архитектурных сооружений с окружающей природой. Если деревянная архитектура восходит в основном к Руси языческой, то архитектура каменная связана с Русью уже христианской.

К сожалению, древние деревянные постройки не сохранились до наших дней, но архитектурный стиль народа дошел до нас в позднейших деревянных сооружениях, в древних описаниях и рисунках. Для русской деревянной архитектуры была характерна многоярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, наличие разного рода пристроек — клетей, переходов, сеней. Затейливая художественная резьба по дереву была традиционным украшением русских деревянных строений. Эта традиция живет в народе и до настоящей поры.

Первая каменная постройка на Руси появилась в конце X в. — знаменитая Десятинная церковь в Киеве, сооруженная по указанию князя Владимира Крестителя. К сожалению, она не сохранилась. Зато по сей день стоит знаменитая киевская София, возведенная несколькими десятилетиями позже.

Оба храма были построены византийскими мастерами из привычной для них плинфы — большого плоского кирпича размером 40ґ30ґ3 см. Раствор, соединяющий ряды плинфы, представлял собой смесь извести, песка и толченого кирпича. Красная плинфа и розовый раствор делали стены византийских и первых русских храмов нарядно-полосатыми.

Строили из плинфы в основном на юге Руси. На севере же, в далеком от Киева Новгороде, предпочитали камень. Правда, арки и своды выкладывались все-таки из кирпича. Новгородский камень «серый плитняк» — природный грубый валун. Из него без всякой обработки клали стены.

Во Владимиро-Суздальской земле и Москве строили из ослепительного белого известняка, добытого в каменоломнях, тщательно отесанного в аккуратные прямоугольные блоки. «Белый камень» мягок и легко поддается обработке. Вот почему стены владимирских храмов богато украшены скульптурными рельефами.

В конце XV в. На Руси появился новый материал — кирпич. Он получил широкое распространение, так как был дешевле и доступнее камня.

Мир Византии, мир христианства, стран Кавказа привнесли на Русь новый строительный опыт и традиции: Русь восприняла сооружение своих церквей по образу крестово-купольного храма греков, квадрат, расчлененный четырьмя столбами, составляет его основу, примыкающие к подкупольному пространства прямоугольные ячейки образуют архитектурный крест. Но этот образец греческие мастера, прибывшие на Русь, начинай со времени Владимира, а также работающие с ними русские умельцы применяли к традициям русской деревянной архитектуры, привычной для русского глаза и милой сердцу, если первые русские храмы, в том числе Десятинная церковь, в конце X в. были выстроены греческими мастерами в строгом соответствии с византийскими традициями, то Софийский собор в Киеве отразил сочетание славянских и византийских традиций: на основу крестово-купольного храма были поставлены тринадцать веселых глав нового храма. Эта ступенчатая пирамида Софийского собора воскресила стиль русского деревянного зодчества.

Софийский собор, созданный в пору утверждения и возвышения Руси при Ярославе Мудром, показал, что строительство — это тоже политика. Этим храмом Русь бросила вызов Византии, ее признанной святыне — константинопольскому Софийскому собору. В XI в. выросли Софийские соборы в других крупных центрах Руси — Новгороде, Полоцке, и каждый из них претендовал на свой, независимый от Киева престиж, как и Чернигов, где был сооружен монументальный Спасо-Преображенский собор. По всей Руси были построены монументальные многокупольные храмы с толстым и стенами, маленькими оконцами, свидетельства мощи и красоты.

В XII в. традиции древнерусской архитектуры не утрачивают свою связь. По образному выражению одного искусствоведа, по всей Руси прошагали русские однокупольные храмы-богатыри, сменившие прежние пирамиды. Купол возносился вверх на мощном, массивном квадрате. Таким стал Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме, собор святого Георгия в Юрьеве-Польском.

Большого расцвета архитектура достигла в годы правления Андрея Боголюбского во Владимире-на-Клязьме. С его именем связаны постройка Успенского собора во Владимире, красиво расположенного на крутом берегу Клязьмы, белокаменного дворца в селе Боголюбове, «Золотых ворот» во Владимире — мощного белокаменного куба, увенчанного златоглавой церковью. При нем же было создано чудо русской архитектуры — храм Покрова на Перли. Князь построил эту церковь неподалеку от своих палат после кончины любимого сына Изяслава. Эта небольшая однокупольная церковь стала поэмой из камня, в которой гармонично сочетаются скромная красота природы, тихая грусть, просветленная созерцательность архитектурных линии.

Брат Андрея — Всеволод III продолжал эту строительную деятельность. Его мастера оставили потомству замечательный Дмитриевский собор во Владимире — величественный и скромный.

Одновременно строились храмы в Новгороде и Смоленске, Чернигове и Галиче. закладывались новые крепости, сооружались каменные дворцы, палаты богатых людей. Характерной чертой русской архитектуры тех десятилетий стала украшающая сооружения резьба по камню. Удивительное это искусство мы видим на стенах соборов во Владимиро-Суздальской Руси, Новгороде, других русских городах.

Другой чертой, роднящей всю русскую архитектуру той поры, стало органическое сочетание архитектурных сооружений с природным ландшафтом. Посмотрите, как поставлены и доныне стоят русские церкви, и вы поймете, о чем идет речь.

mirznanii.com

Архитектура 12 века на Руси [Зодчество, Древнерусская]

Содержание (план)

Архитектура Владимиро-суздальского княжества 12 века

«Мы, русские, по преимуществу народ зодчих», — говорил известный искусствовед Игорь Грабарь. Архитектурный гений наших далёких предков с особой силой проявился в несравненных по красоте белокаменных храмах Владимиро-Суздальского княжества.

До сих пор остаётся загадкой, что заставило строителей Северо-Восточной Руси отказаться от обычного для построек Киевской Руси материала — широкого плоского кирпича и перейти к более сложному в обработке белому камню — известняку. Полагают, что первыми учителями для северян были строители из Галича.

Занятый борьбой на юге, Юрий Долгорукий не мог уделять много времени и сил владимиро-суздальскому зодчеству. Иное дело — Андрей Боголюбский. Желая уподобиться библейскому царю Соломону, он строил много и охотно, не жалея средств для пышного убранства своих сооружений. Меняется как внешний вид, так и сам дух архитектуры. На смену простым и суровым храмам Долгорукого приходят утончённые, изысканные церкви Боголюбского. Их фасады расцветают белокаменной резьбой. Здесь и волнами бегущие по стенам лёгкие арки, и стройные колонки с капителями в виде диковинных животных и птиц, и таинственные женские маски.

В источниках есть сведения, что Андрей приглашал зодчих «из немец». Действительно, многие элементы владимиро-суздальского зодчества находят параллели в романской архитектуре Италии и Германии.

Стремясь хотя бы отчасти достичь бессмертия, выдающиеся правители всех времён воздвигали в память о себе огромные сооружения. Не был исключением и Всеволод Большое Гнездо. Среди прочих построек Всеволода во Владимире следует упомянуть высокую белокаменную стену вокруг центра города (детинец), собор Рождественского монастыря (1192-1196) и собор Успенского Княгинина монастыря (1200-1202). К сожалению, все эти сооружения не сохранились до наших дней.

Владимирский успенский собор

Юрий Долгорукий в 1150 г. выдал свою дочь Ольгу замуж за галицкого князя Ярослава Осмомысла. Примерно в эти же годы в Галиче был построен белокаменный Успенский собор. По распоряжению Всеволода Большое Гнездо в 1185-1189 гг. осуществлялась грандиозная перестройка владимирского Успенского собора, в результате которой храм был сильно расширен и увенчан пятью главами вместо одной.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском

В 1152-1157 первый белокаменный храм — Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском — сооружался во владениях Юрия Долгорукого. Этот древний храм хорошо сохранился до нашего времени. Он сложен из аккуратных квадров белого известняка, который доставляли сюда водным путём из каменоломен возле городка Старица на Волге.

Стройный силуэт собора возвышался над теснившимися вокруг чёрными избами. Казалось, огромный лебедь опустился из заоблачной выси на древнюю вечевую площадь Переславля. Ещё миг — и он снова взлетит туда, где кружит, ожидая его, белоснежная стая...

Золотые ворота

Андрей Боголюбский начал строить ещё одну линию городских укреплений своей новой столицы — Владимира. Её ключевым элементом стали Золотые ворота (1158-1164). (В перестроенном виде они сохранились до наших дней.) Это была огромная каменная башня с аркой для проезда и стройной одноглавой церковью на вершине. По бокам к ней примыкали высокие земляные валы, по гребню которых стояли деревянные крепостные стены. Перед воротами был выкопан глубокий ров, заполненный водой. Попасть в город можно было только через узкий подвесной мост, который в случае опасности немедленно поднимался.

Золотые ворота имели не только оборонительное значение. Створки ворот были обиты позолоченной медью и сверкали на солнце. Глядя на них, каждый приезжий должен был подумать о том, в какой богатый и могущественный город он прибыл.

Своими многочисленными каменными постройками князь Андрей стремился представить Владимир как новую столицу Руси. В этом отношении его Золотые ворота не только достойно оформляли главный въезд в город, но и напоминали о Золотых воротах Царьграда и Киева.

Собор Успения Божией Матери

Главным храмом Владимира стал построенный Андреем Боголюбским в 1158-1160 гг. собор Успения Божией Матери. (Он тоже дошёл до нас в сильно перестроенном виде.) Поставленный на самой кромке высокого берега Клязьмы, Успенский собор был виден издалека. Его фасады украшали фигуры из позолоченной меди и красочные фрески. В ясную погоду собор сверкал на солнце как гигантская золотая корона, усыпанная драгоценными камнями.

Резиденция Боголюбово

Настоящим городом выглядела загородная резиденция князя Андрея — Боголюбово. Здесь было несколько каменных зданий: двухэтажный княжеский дворец, придворный храм Рождества Богородицы, церковь Святого Леонтия Ростовского, высокие стены и величественные ворота, над которыми помещалась небольшая церковь во имя апостола Андрея Первозванного. Все эти сооружения были прекрасны не только снаружи, но и внутри. Так, дворцовая церковь имела сверкающие как зеркало полы из красной меди, расписанные под мрамор круглые колонны с позолоченными капителями, покрытые цветной глазурью керамические плитки, устилавшие полы на хорах, и множество драгоценной утвари. Гордясь творением, Андрей порою лично приводил в храм своих гостей и наслаждался их неподдельным восхищением красотой убранства.

В настоящее время от былого великолепия Боголюбова сохранился лишь один драгоценный фрагмент: двухъярусная белокаменная галерея, соединявшая дворец с собором, и лестничная башня, возле которой был убит заговорщиками князь Андрей. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Церковь Покрова на Нерли

Подобно музыке, архитектура обладает способностью рассеивать мрачные мысли, переплавлять их в светлую и тихую печаль. В этом ещё раз убеждаешься, когда, покинув Боголюбово, уходишь по просёлочной дороге через поле к одиноко стоящему на небольшой возвышенности стройному белокаменному храму. Это знаменитая церковь Покрова на Нерли, построенная по заказу Андрея Боголюбского около 1165 г. Историки искусства считают её высшим достижением всей владимиро-суздальской архитектурной школы.

Дмитриевский собор

Придворный Дмитриевский собор, сооружённый в 1194-1197 гг., стал одним из памятников Всеволоду Большое Гнездо. Его отличает спокойная гармония архитектурных форм, а также многочисленные и разнообразные резные композиции на фасадах. Здесь и библейские персонажи, и христианские святые, и фантастические животные, и даже скульптурный портрет самого князя Всеволода с сыновьями.

Архитектура Новгородской республики 12 века

Архитектура Новгорода в XII в. совсем не похожа на владимирскую. Вместо тщательно обработанных сооружений из белого камня здесь строят небольшие храмы из грубо отёсанных плит местного серого известняка, чередующихся с рядами кирпичной кладки. В результате поверхность стены выглядит неровной, слегка округлой, а сам храм становится чем-то похожим на гигантский белый гриб.

Такие постройки соответствовали вкусам и возможностям новгородских бояр. Стремясь расширить круг своих заказчиков, зодчие ищут способы дальнейшего удешевления храмов. Они уменьшают размеры апсид и сокращают их количество, опускают углы основного четверика.

Картинки (фото, рисунки)

Дмитриевский собор во Владимире. XII в.

Храм Покрова на Нерли. XII в.

Золотые ворота Владимира. Реконструкция первоначального вида. XII в.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. XII в.

Иллюстрации культурных и архитектурных памятников 12 века

Архитектурное сооружение 12 века

Особенности московской архитектуры 12 века

Зодчество в древней руси в 12 веке

Описание зодчества на руси 12-13 века

Сравните особенности архитектуры 12 века Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств и Новгородской земли.

wikiwhat.ru

Архитектура Киевской Руси [Древнерусского государства, зодчество]

Архитектура 10 века на Руси

Десятинная церковь (Успения Богородицы)

Сразу после крещения приглашённые князем Владимиром византийские мастера начали строить в Киеве огромную 25-главую церковь Успения Богородицы (Десятинную). Её торжественное освящение состоялось 12 мая 996 г. До постройки Софийского собора она служила главным храмом стольного Киева.

Судьба первого каменного храма оказалась трагичной. Осенью 1240 г., когда монголы штурмом захватили город, уцелевшие жители закрылись в Десятинной церкви. Одни пытались выкопать подземный ход и по нему уйти из осаждённой церкви. Другие по лестницам поднялись на своды. Между тем татары принялись таранами бить в двери и по стенам здания. От этих ударов, а также от тяжести скопившегося наверху народа своды рухнули. Церковь превратилась в братскую могилу последних защитников Киева.

В ходе археологических раскопок были обнаружены фундамент древней Десятинной церкви и некоторые фрагменты её внешней отделки. Однако о её архитектуре можно строить лишь самые общие предположения. Полагают, что и по конструкции, и по отделке она напоминала современные ей храмы Византии.

Архитектура 11 века на Руси

Софийский собор в Киеве

Софийский собор — знаменитый храм древнего Киева, заложенный в 1037 г. Своим посвящением храм напоминает о главной святыне Константинополя — храме Святой Софии Премудрости Божией. Олицетворением Божественной Премудрости считался Иисус Христос.

Киевская София со времени своей постройки и до конца XIII в. служила кафедральным храмом главы всей Русской православной церкви — митрополита Киевского. Немало повидав за свой долгий век и едва избежав полного разрушения в период, когда Киев находился под властью Речи Посполитой, Софийский собор всё же дошёл до наших дней. И хотя вся его верхняя часть перестроена в XVII столетии, в основе своей это всё тот же древний собор Ярослава Мудрого.

Конструктивное ядро Софии имеет 5 продольных проходов (нефов) и 12 крестообразных в плане столбов, на которые опираются своды. Восточная часть основного здания снаружи представляет собой 5 полукруглых выступов (апсид). Это огромный городской собор, способный вместить несколько тысяч молящихся.

Ритмично уходящие ввысь своды киевской Софии были увенчаны 13 главами. Могучий барабан центральной главы прорезан 12 высокими окнами. Их внушительные размеры обеспечивают хорошее освещение богатого внутреннего убранства собора. Центральная глава расположена над пересечением двух главных нефов — продольного и поперечного. На плане здания они образуют фигуру креста, над центром которого возносится большой купол. Такая конструкция храмов, характерная для Византии и Древней Руси, получила название крестово-купольной.

Как снаружи, так и внутри Софийский собор поражал воображение, служил наглядным свидетельством величия новой религии и могущества Руси. Он призван был стать усыпальницей киевских великих князей и митрополитов. Первым здесь был похоронен строитель храма князь Ярослав Мудрый.

Софийский собор в Новгороде

Местный патриотизм, столь свойственный древнерусской аристократии, проявлялся и в стремлении украсить свой город великолепными зданиями, не уступающими прославленным образцам. В то время как стольный Киев, «мать городов русских», равнялся на Константинополь, вторая столица «империи Рюриковичей», Великий Новгород, тянулась за Киевом. Постройка великолепной киевской Софии подтолкнула новгородцев к созданию своего собственного каменного Софийского собора. Его строительство началось в 1045 г. и закончилось в 1050 г. Главным заказчиком выступал сын Ярослава Мудрого Владимир, правивший тогда в Новгороде в качестве наместника. (Примерно в те же годы огромный Софийский собор был выстроен и в Полоцке, где правил энергичный и честолюбивый внук Владимира Святого князь Всеслав. Однако до наших дней от этого древнего храма сохранились лишь фрагменты.)

Новгородская София в целом воспроизводит тип киевской, однако уступает ей как по размеру, так и по богатству архитектурных форм. В отличие от киевской она имеет лишь три апсиды и пять глав. И всё же она оставляет незабываемое впечатление, возвышаясь как снежная гора над низкими берегами Волхова. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Спасский собор в Чернигове

Третьим в ряду гигантов архитектурного наследия Киевской Руси является Спасский собор в Чернигове. Его заказчиком был брат Ярослава Мудрого князь Мстислав Владимирович. Известно, что в год кончины Мстислава (1036) строительство собора было в самом разгаре. Однако дату его завершения летопись не сообщает. Спасский собор — сильно вытянутый по оси восток — запад пятиглавый храм с тремя апсидами. Он не имеет тех двухэтажных галерей, которые придают необычайную монументальность обеим Софиям. Однако неизвестный архитектор сумел создать динамичную композицию ступенчатого развития архитектурных масс вверх. Он также использовал очень эффектный приём, который со временем станет популярным у древнерусских зодчих: возведение нескольких небольших построек (две часовни-усыпальницы, крещальня, лестничная башня), примыкающих к храму и своей миниатюрностью подчёркивающих его величие.

Архитектура 12 века на Руси

см. Архитектура 12 века на Руси

Архитектура 13 века на Руси

см. Архитектура 13 века на Руси

Картинки (фото, рисунки)

На этой странице материал по темам:Архитектура руси 10-13 век стили

11-12 века на руси архетектуры

З d реконструкции древнерусских храмов

Архитектура руси 10 12 веков

Здания руси 5 века

Опишите один из архитектурных памятников Киевской Руси.

wikiwhat.ru