Просвещение, письменность, книжное дело - Культура древней Руси X-XIII века - Другое. Лента времени начало письменности древней руси 10 века

Культура Древней Руси.(9- первая треть 13 вв.) Письменность, литература, образование

Письменность была на Руси и до принятия христианства, и древнерусское письмо было буквенным. Однако именно после принятия христианства письменность начала распространяться, появились книги.

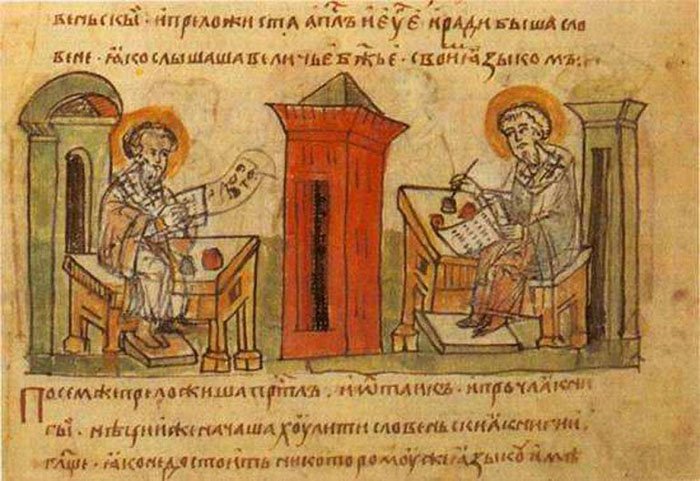

Распространение письменности связано с именами братьев - Кирилла и Мефодия во 2 пол.9.в. . Они создали первую славянскую азбуку.C 60-х г. 9в- начало их просветительской деятельности.

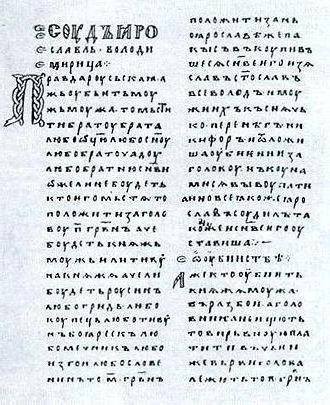

Рубеж 9-10в.- использовалась кириллица (упрощённая глаголица), пользуемся ею и сейчас. Её реформа – при Петре 1 и в 1918г.

Первые документы:

- договор между Олегом и Византией в 911г.

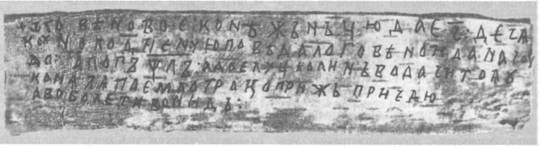

- берестяные грамоты (новгородские)

- надписи на ремесленных изделиях и на стенах каменных зданий-граффити( например запись о кончине Ярослава Мудрого на стене Софийского собора в Киеве).

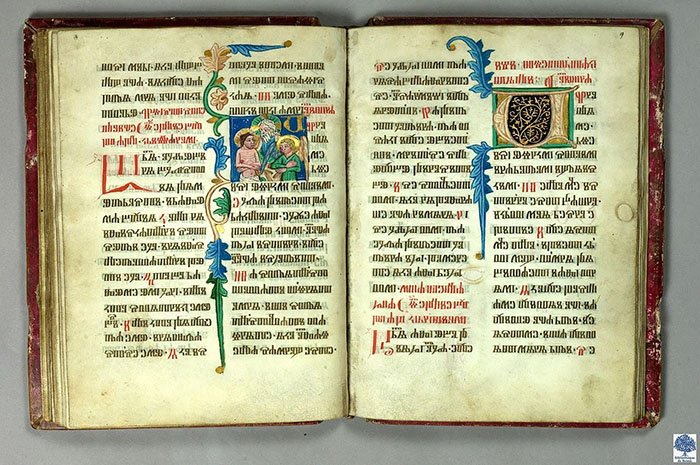

Писали на пергаменте - специально выделанной телячьей коже, а также на берёсте чернилами или киноварью, до 19 в.- гусиными перьями.

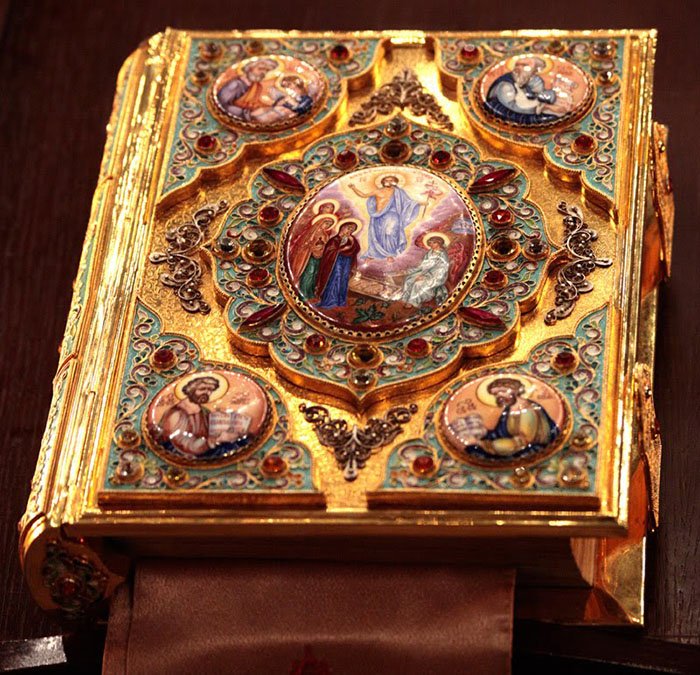

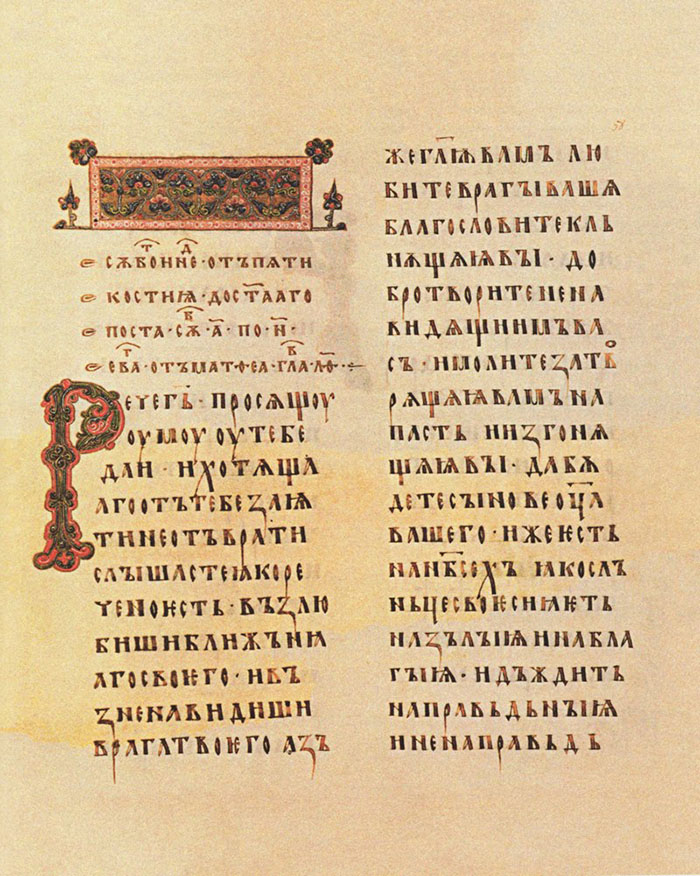

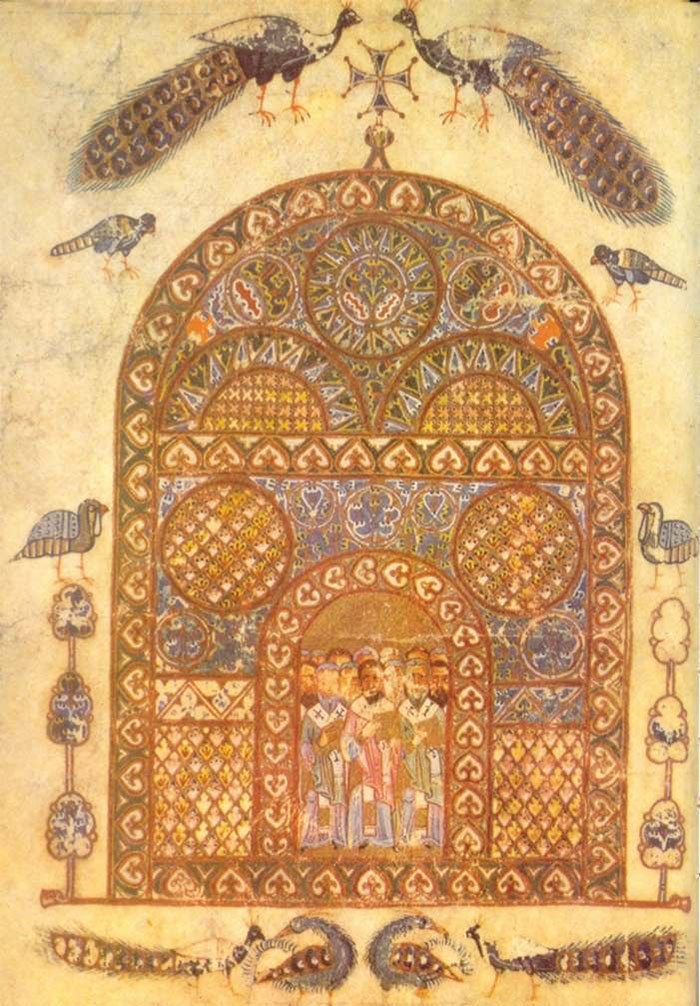

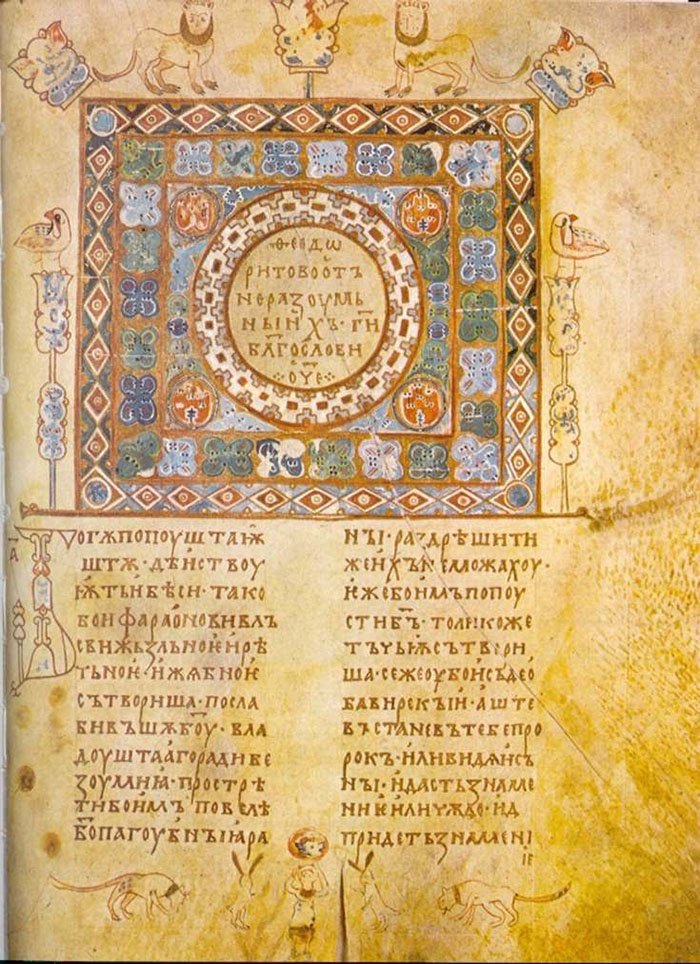

Книги украшались миниатюрами, золотом, драгоценными камнями или финифтью (эмалью)

Первые летописи - ок. 1040

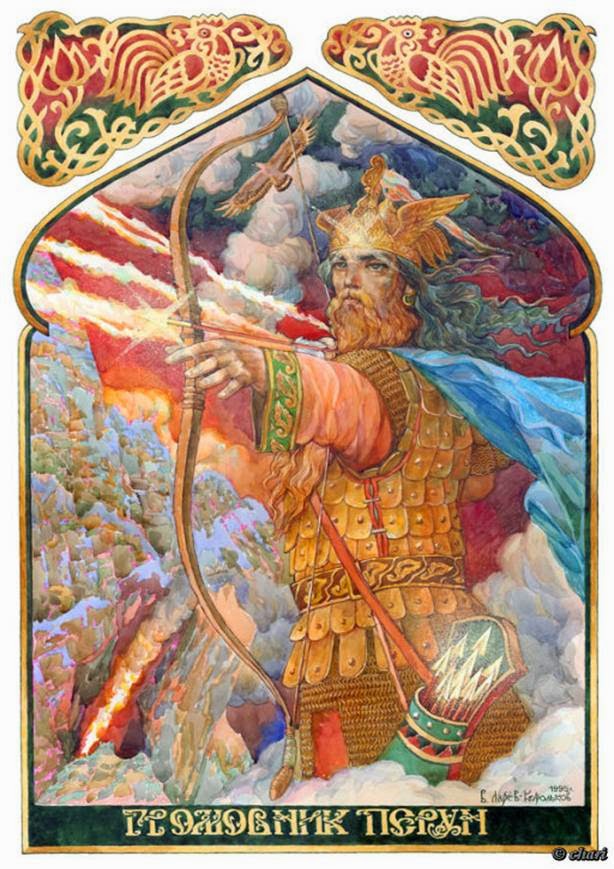

Устное народное творчество.

Заговоры, заклинания, обрядовые песни, былины, пословицы, поговорки, загадки.

Былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче, Микуле Селяниновиче, о великане Святогоре, о Садко. Легендарный сказитель – Боян.

Жанры древнерусской литературы.

Жанры литературы: летопись, житие, слово ,поучение, исторические повести.

СЛОВО.

40-ег. 11в- «Слово о законе и благодати» Иллариона (о равноправии Руси среди христианских государств).

«Слово о полку Игореве».( конец 12в-1187-).- о единстве Руси.(Поход Игоря был в 1185).

«Слово» Даниила Заточника( нач.13 в.)

Евангелие.

1056-1057-Остромирово евангелие (При Изяславе)-самое раннее.

Мстиславово Евангелие-12в.

Летописи.

1113г., т.е. начало 12в.- «Повесть временных лет», написана монахом Нестором (Киево-Печерский монастырь).

1377- Лаврентьевская летопись (в неё входит «Повесть временных лет»)- хроника событий Руси до 1305г.

Нач.15в- Ипатьевская летопись-( Та же лаврентевская, но добавлены события в Киеве. Галиче, Волыни до 1292).

Поучение.

1117- Поучение В. Мономаха – политическое и нравственное завещание с элементами автобиографии.

Хождение (хожение)

Хожение игумена Даниила в Палестину.

Моление.

На рубеже 12-13вв- Моление Даниила Заточника.

Житийная литература(жития святых, агиография)

«Сказание о Борисе и Глебе»,

«Житие Феодосия Печерского» летописца Нестора.

poznaemvmeste.ru

Письменность, образование, знания и просвещение Киевской Руси.

Письменность и грамотность древней Руси. Каким алфавитом пользовались наши прадеды?

Знаменитый, мужественный, образованный — украинский народ. Известно ли Тебе, друг, что еще до введения на Руси христианства наши предки-славяне уже имели свою уникальную письменность? Это, безусловно, свидетельствует о высоком уровне культуры и цивилизованности населения.

Тесные отношения Киевской Руси с Византией, Хазарией, странами Европы, а также многовековые местные традиции способствовали развитию искусства, множества ремесел, торговли, появлению письменности, распространению грамотности. И вот Тебе доказательства.

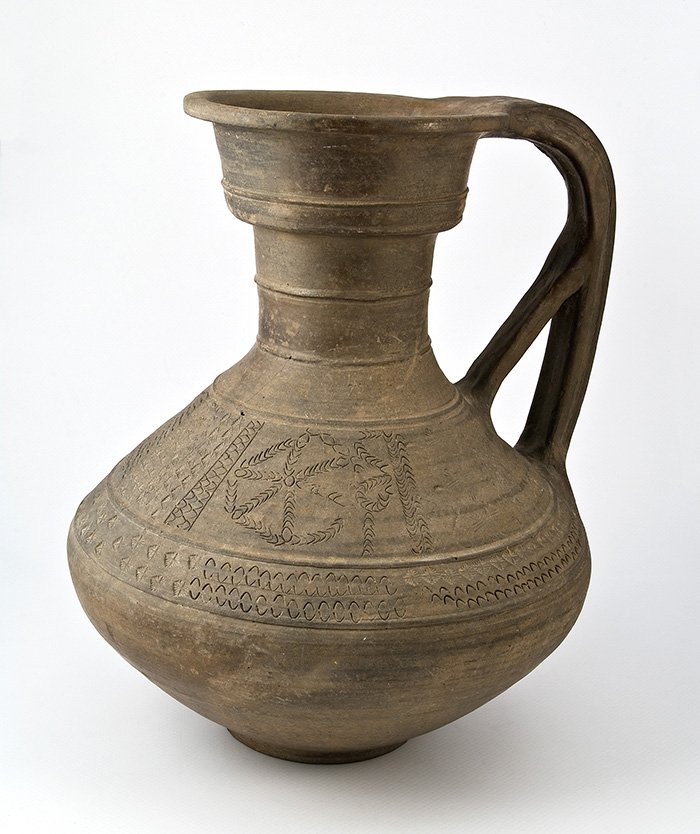

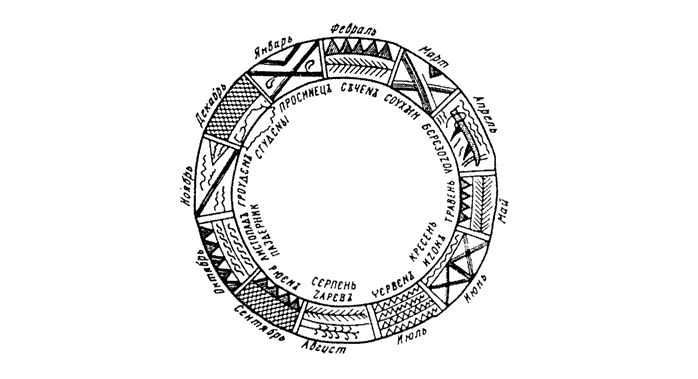

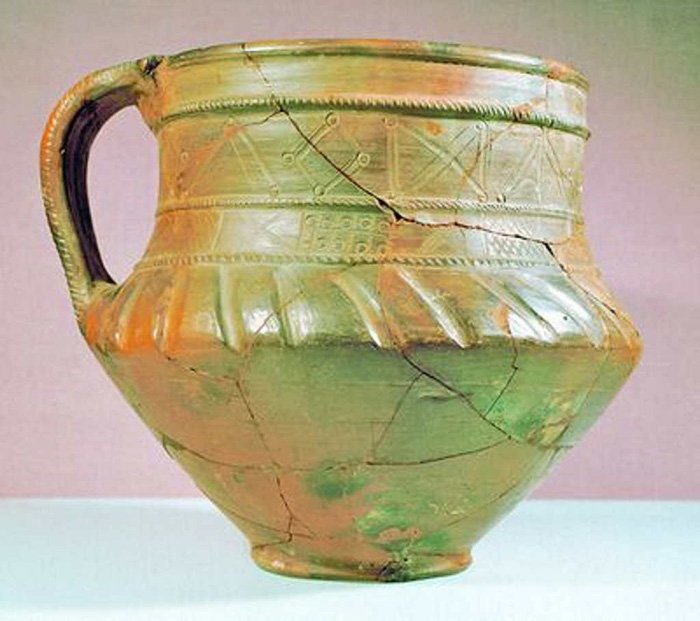

Свидетельством того, что наши прадеды-язычники имели письмо, есть археологические раскопки кувшинов и мисок Черняховской культуры (II –V вв.). Наиболее известны около десяти сосудов с интересными графическими орнаментами.

Ученые говорят: эти пиктограммы — тщательно продуманная календарная система, благодаря которой славяне вели отсчет времени и гадали.

Кувшин с сельскохозяйственным календарем. Черняховская культура, IV в., с. Ромашки, Киевская обл.

Чаши Черняховской культуры из с. Лепесовка и реконструкция изображенного на них земледельческого календаря с орнаментом.

Болгарский писатель Черноризец Храбр, который жил на рубеже IX–X вв., в «Сказании о письменах» отмечал, что еще до принятия христианства на Руси славяне пользовались собственными «чертами и резами».

Ваза Черняховской культуры с календарными «чертами и резами», с. Военное, Днепропетровская обл.

А славянский просветитель Кирилл Солунский писал, что в начале 60-х гг. IX в. видел в Херсонесе Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими письменами».

Но если даже этих свидетельств Тебе окажется недостаточно, я подготовил для Тебя еще несколько.

То, что «русские письмена» существовали на самом деле, подтверждают летописные описания сделок Киевской Руси с Византией 911 и 944 гг. Первый договор указывает на русскую традицию писать духовные завещания на случай смерти. А из другой сделки мы узнаем, что русские купцы, прибывавшие из Киевской Руси в Константинополь, должны были подтвердить свои полномочия не золотой или серебряной печатью, как было до сих пор, а письменными грамотами, подписанными князем.

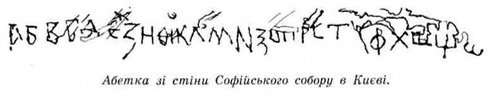

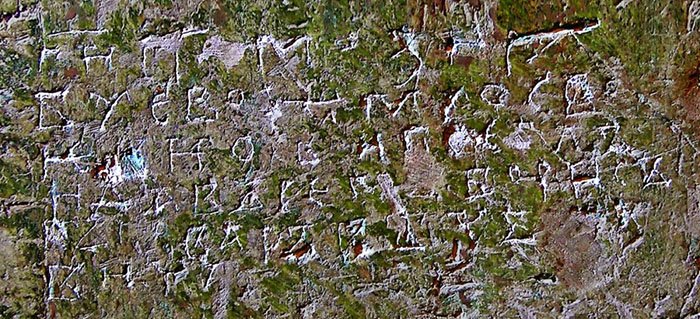

Чрезвычайно интересна находка «софиевской азбуки» на стене Михайловского алтаря Софийского собора в Киеве. Обнаруженный украинским историком Сергеем Высоцким алфавит содержит 27 букв: 23 греческих и 4 славянских — б, ж ш, щ.

Высоцкий уверял: это те самые «русские письмена», которыми пользовались еще во времена Аскольда и Дира!

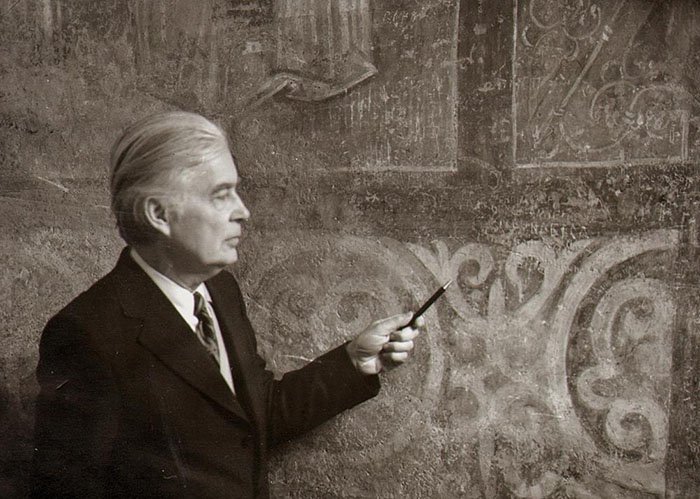

Украинский историк и археолог, исследователь древнерусской культуры, первооткрыватель граффити Софии Киевской — надписей на стенах храма, сделанных посетителями в XI-XIV вв. За свою жизнь Сергей Высоцкий открыл их более 300.

Исследуя граффити на Софийском соборе и других святынях, Высоцкий отмечал, что судить, каким на самом деле был «живой» древний украинский язык XI в. по книжкам (а это, главным образом, богослужебные), нельзя. Другое дело — надписи, прочерченные священниками или посетителями храмов во времена Ярослава Мудрого и его сыновей — они не переписывались и не искажались властью разных времен.

Что ж, выходит, даже обычные прихожане церквей на Руси могли писать, то есть были грамотными? Очевидно, так и есть.

Молитва, выцарапана в западной внутренней галерее Софии Киевской на давнем украинском языке, что означает: «Господи, помоги рабу своему Осию, который писал это, идя в емь, повару Бориса Вячеславича».

В оригинале: «Г(оспод)и п[о]мози рабу своІєму Осыєви ов[о] и п[ь]салъ идіа въ Іємь Борисъвъ поваръ Вьчъ[сл]авича».

Очевидно, что Осий был поваром князя Бориса Вячеславича и сделал это граффити перед тем, как идти в поход против еми — финской народности. Об этом походе, состоявшемся где-то между концом 1060-х и 1078-м, молчат летописи. Единственное упоминание о нем в истории — на Софийском соборе в Киеве.

Интересно, что на стенах Софии обнаружены слова, которые имеют черты современного украинского языка:

- «Господи, помози рабу своєму Василеві…» — такая форма дательного падежа (Василь-Василеві) не встречается в русском языке, а сохранилась только в украинском.

- Остапко, Іванко, Жадко — ласкательные формы мужских имен, характерны для украинского языка.

- Глаголы в прошедшем времени, которые заканчиваются на «в»: «писав», «ходив» (а не— писал, ходил), а также глаголы с окончанием «ты»: «включити», «скончати».

- Типичные для украинского языка мужские имена с окончанием «о»: Данило, Кирило, Дмитро.

- Формы глаголов без буквы «т»: «пече».

Так что смело можем сказать: письменность до Кирилла и Мефодия на Руси была, и живая, разговорная Киевская речь времен Киевской Руси является предшественницей современной украинской.

Одной из древнейших систем славянского письма является кириллица. Кто и когда ее изобрел, неизвестно. Однако основания для нее — глаголицу — по мнению большинства ученых, около 863 г. изобрел просветитель Кирилл. А уже его последователи, в частности Климент Охридский, на основе греческого алфавита и некоторых букв глаголицы создали кириллицу.

О чрезвычайной распространенности кириллического письма говорит то, что им были написаны все древнерусские произведения.

Славянские просветители Кирилл и Мефодий.

Интересным открытием стали и берестяные грамоты— надписи на березовой коре, с помощью которых переписывались жители Руси. В Украине такие грамоты найдено в Звенигороде. Кора была дешевым и практичным материалом. Стоило прокипятить ее — и она становилась пригодной для письма.

Популярность берестяных грамот, надписи на культовых сооружениях и предметах быта указывают на значительное распространение письменности. По подсчетам ученых, в больших городах Киевской Руси около 10 % населения было грамотным.

Звенигородская берестяная грамота.

Письменность и образование Киевской Руси. Где учились Твои ровесники?

Стремительное распространение письменности на Руси способствовало появлению первых школ, заботу о которых взяли на себя государство и церковь. Если правительство имело цель подготовить квалифицированных политических деятелей, которые с легкостью бы устанавливали связи с другими странами, то церковь заботилось о будущем духовенства.

Самое раннее упоминание о школах на Руси в «Летописи Русской» датируется 988 г. Во времена правления Владимира Святославича при Десятинной церкви в Киеве открыли государственную школу, где учились дети ближайшего окружения князя.

Памятник князю Владимиру в Гданське, Польша.

Это сейчас школы делятся на общеобразовательные, гимназии, лицеи, коллегиумы. А во времена Владимира Святославича и Ярослава Мудрого была несколько иная дифференциация.

Все учебные заведения делились на:

- дворцовые школы повышенного типа (содержались за счет князя и были предназначены для подготовки будущих государственных деятелей, здесь могли учиться только дети знатных вельмож),

- школы «книжного учения» (создавались для воспитания священников),

- светские (частные) школы домашнего обучения (в основном для купеческого населения и ремесленников).

«Повесть временных лет» рассказывает, что Ярослав Мудрый в Новгороде основал школу, где учились 300 детей старост и священников. Здесь преподавали, в частности, богословие, философию, грамматику и риторику. Учили на Руси и иностранным языкам. Сам князь знал несколько иностранных языков, а сын Ярослава Мудрого Всеволод владел пятью языками.

Позже дочь Всеволода Ярославича Янка основала при Андреевском монастыре первую в Европе школу для девочек.

Долгое время центрами образования на Руси оставались церкви и монастыри, благодаря которым развивались литература и искусство. Но об этом — в следующей главе.

Письменность и литература Киевской Руси. Оригинальные жанры

Куда Ты мчишься, чтобы выяснить значение незнакомого слова, напомнить себе дату исторического события или, например, узнать, в какие века существовала Киевская Русь? Так я и знал — к компьютеру! Чтобы зайти в интернет.

А много веков назад единственным источником знаний были книги, для хранения которых при монастырях и церквях создавались библиотеки. Большим любителем книг был Ярослав Мудрый. Он и основал первую библиотеку в Софии Киевской. Коллекция ее книг насчитывала 900 экземпляров, что во времена Средневековья было впечатляюще.

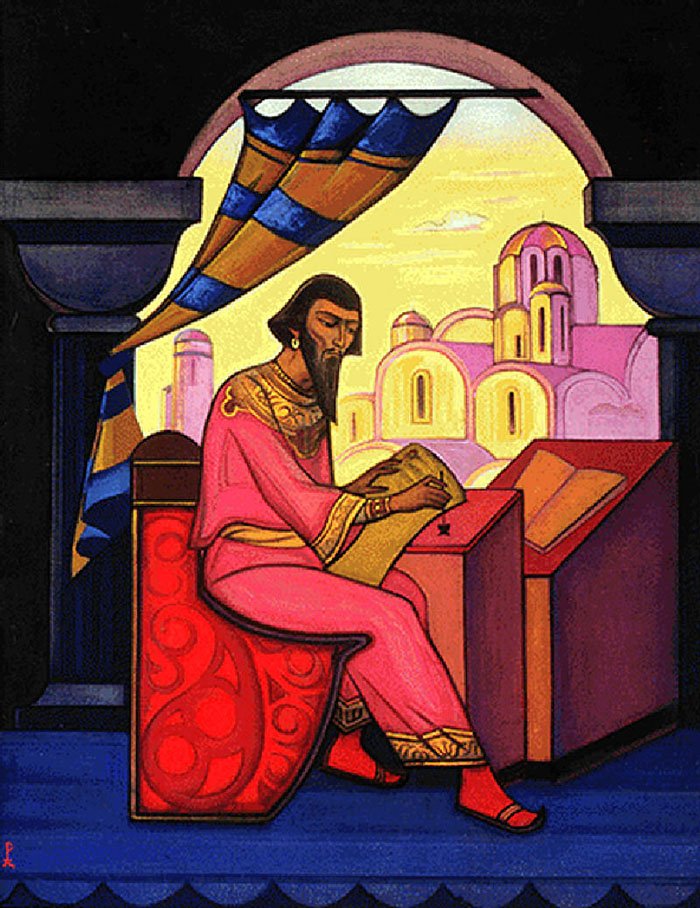

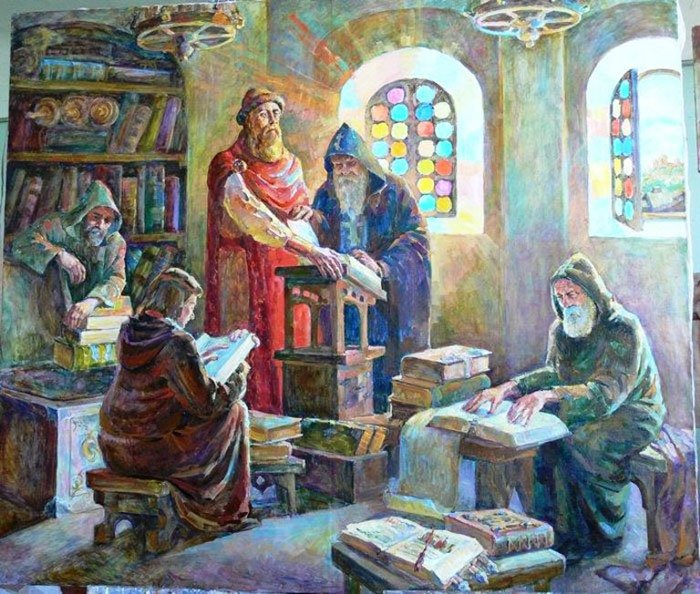

Библиотека Ярослава Мудрого. Автор Гальчинская Ольга.

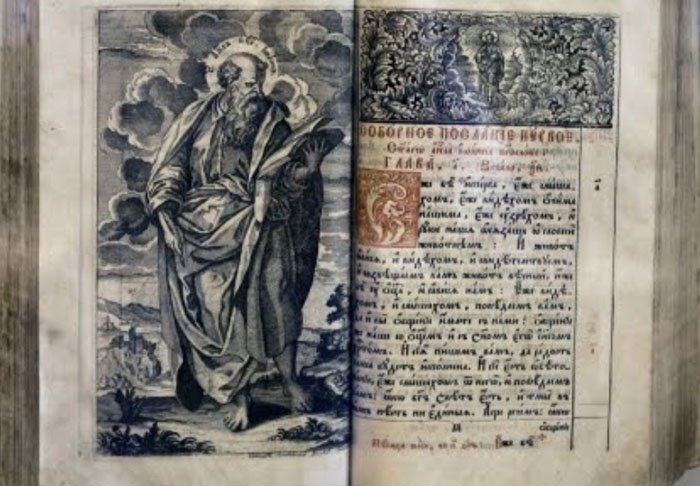

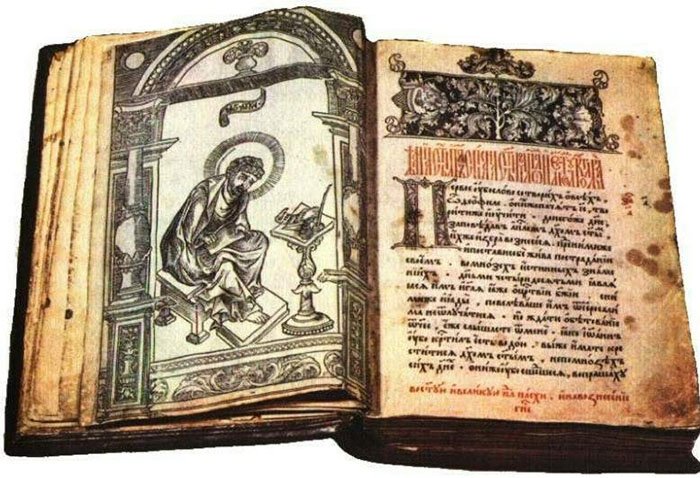

До наших дней сохранилось очень мало книг того времени. Самые известные из них:

1. Реймское Евангелие, которое Анна Ярославна увезла во Францию. Историки датируют его 40-ми гг. XI в. И хотя своим названием книга обязана французскому городу Реймсу, изготавливалась она киевскими книжниками специально для княжеской семьи.

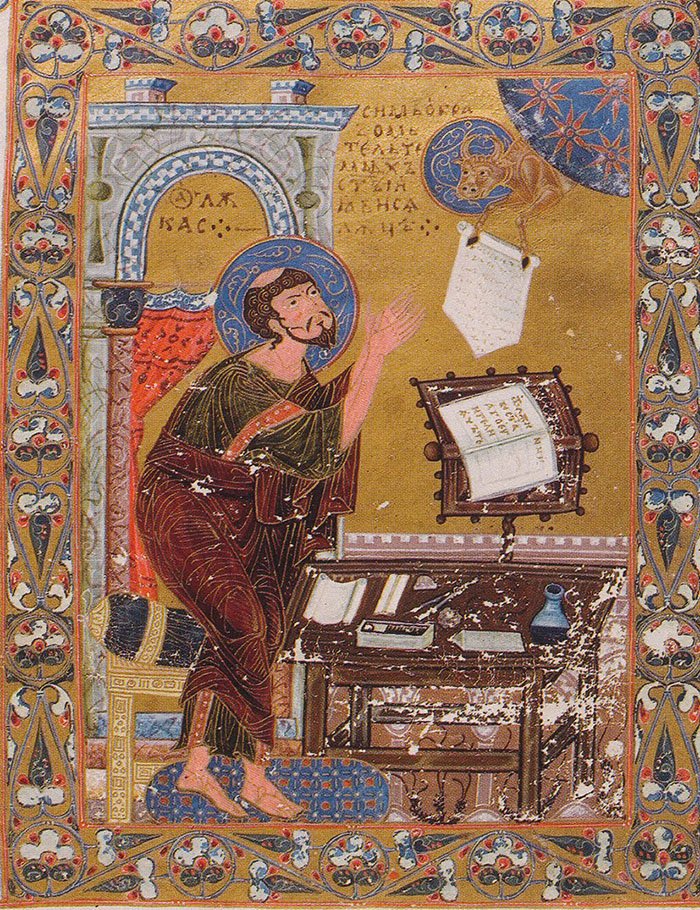

2. Остромирово Евангелие — самая древняя датированная книга Руси. Создали уникальное произведение искусства в Киеве в 1056-1057 гг. Диакон Григорий и его помощник изготовили ее для новгородского посадника Остромира. Евангелие имеет особую художественную ценность. Смотри фото этой прекрасной книги — и Ты поймешь, почему.

3. «Изборники» 1073 и 1076 гг. — своеобразные древние энциклопедии, сборники произведений греческих авторов, которые, главным образом, объясняли сложные места из Библии.

«Изборник Святослава» 1073 г. имеет роскошные орнаменты, интересные заставки и инициалы. Его считают первой энциклопедией, охватившей самый широкий спектр вопросов — от религиозных до вопросов ботаники, зоологии, астрономии, грамматики, медицины.

Чтобы оставаться полноправным участником мировой политической арены, доказать свое величие и самодостаточность, отстоять право быть центром христианской веры, Киев большое внимание уделяет литературе. Именно она должна была прославить Русь, ее князей и духовенство.

Большую популярность завоевывают патерики — сборники рассказов о жизни отцов церквей или монастырей. Самый известный из них — «Киево-Печерский патерик». Он рассказывает об основании монастыря, тогдашних реалиях жизни, многочисленные подвиги и чудеса, которые происходили с монахами Киево-Печерской лавры.

Особую художественную ценность имеет патриотическое произведение «Слово про закон и благодать» митрополита Иллариона, а «Поучение Мономаха своим детям» считают своеобразной предвыборной программой.

Знаменитое «Слово о полку Игореве» (1185-1187 гг.) неизвестного автора, где описан поход новгород-северского князя на половцев, является шедевром отечественной художественной литературы.

Однако самыми выдающимися и, пожалуй, самыми ценными литературными произведениями времен Киевской Руси остаются летописи. Именно с них начинается оригинальная, незаимствованная отечественная литература. Ни одна нация не может похвастаться таким сокровищем — настолько богатым, последовательным и точным изложением событий из лета в лето (из года в год).

Старейшей летописью, дошедшей до наших дней, является «Повесть временных лет», составленная в начале XII в. монахом Киево-Печерской лавры Нестором. Талантливо написанный свод повествует обистории восточных славян и княжеской власти, содержит рассказы об утверждении на Руси христианства, рассказывает о зарождении славянской письменности. Описания обогащены интересными легендами и преданиями.

Удивительно, насколько богато и разнообразно литературное наследие Киевской Руси. Ученые подсчитали, что в XIII в. на ее территории было, вероятно, от130 до 140 тысяч книг. Именно в таком количестве нуждались монастыри и церкви — главные центры письменности и книжности на Руси.

Читай также:

Заметили орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

pustunchik.ua

Берестяные грамоты и начало древнерусской письменности

Читать оригинал публикации на postnauka.ru

Филолог Алексей Гиппиус о разных подходах к датировке появления письма на Руси, его назначении и древнейших памятниках древнерусской письменности

Берестяные грамоты представляют собой, пожалуй, самый своеобразный вид древнерусских письменных источников. Нигде более в славянском мире они не известны и на общеевропейском фоне также выглядят как исключительное явление. Так обстоит дело с внешней точки зрения, если иметь в виду соединение материала, бересты и техники письма твердым заостренным инструментом по эластичной поверхности.

Между тем в функциональном плане как памятники бытового практического письма берестяные грамоты далеко не одиноки и находят много параллелей в разных культурных традициях. Это и японские и китайские мокканы — записи и письма на деревянных табличках, — и клинописная переписка вавилонских и ассирийских купцов, и папирусы бытового содержания из египетского Оксиринха. В Европе же близкие аналоги берестяных грамот представляют, например, записи и письма на тонких деревянных пластинах, которые были найдены при раскопках крепости Виндоланда в Римской Британии. Наконец, самая близкая по времени аналогия — это так называемый «Бергенский архив» рунических документов, записей и писем на обструганных деревянных палочках, которые были найдены в Норвегии, в Бергене, в том же 1951 году, когда произошло открытие берестяных грамот.

Все эти традиции бытового письма содержат образцы текстов, которые подчас разительно напоминают берестяные письма по содержанию, а иногда и по форме. В то же время каждая из таких традиций обладает своей культурной спецификой. Эта специфика определяется отношением, в котором бытовое письмо находится к корпусу авторитетных для своего времени и региона текстов.

На Руси эти отношения определялись двумя факторами. Одним из них была относительная близость живой восточнославянской речи к церковнославянскому языку как языку литературы. В отличие, скажем, от латыни в средневековых германских странах, церковнославянский язык воспринимался на Руси как высокая разновидность местного языка, это был свой книжный язык. И языковая доступность книжной культуры открывала возможность для распространения письма в быту, обусловливала ту легкость, с которой человек, научившийся читать церковные книги, мог использовать этот навык, для того чтобы, скажем, составить список своих должников или написать письмо жене из дальней поездки.

Есть яркое свидетельство того, что бурный расцвет светского письма вызывал известную озабоченность в церковных кругах. Знаменитый новгородский автор XII века Кирик записал вопрос, который он задал епископу Нифонту: «Не грех ли, владыка, ходить ногами по грамотам, если кто-то, изрезав их, побросает, а слова можно будет разобрать?» Характерно, что Нифонт не нашелся что ответить. Он промолчал, как сказано в одной из редакций «Вопрошания Кирика», что неудивительно, поскольку ему, как просвещенному иерарху, воспитанному на византийской книжной традиции, было, естественно, чуждо представление о сакральности письма как такового. С другой стороны, в это время, в середине XII века, существование помимо церковной книжности бытового светского письма было уже свершившимся фактом. Откуда же берет начало эта традиция бытового письма на Руси? В каком отношении она находится к книжной кирилло-мефодиевской традиции? На этот вопрос отвечают по-разному, что неудивительно, поскольку от эпохи возникновения славянской письменности древнейшие дошедшие до нас памятники древнерусской письменности отделяет довольно большой интервал. Какой именно? Это вопрос.

Вместе с этим параллельно существует и представление, согласно которому Русь знала письмо задолго до своего официального крещения. Я, конечно, не имею в виду «Велесову книгу» или какие-нибудь славянские руны. Это удел воинствующих дилетантов и фальсификаторов. И спорить с этим бессмысленно, можно только игнорировать. А что действительно можно обсуждать — это возможность раннего знакомства Руси с кирилло-мефодиевской традицией. Действительно, теоретически такая возможность была в ходе первоначального распространения христианства на землях Руси и в ходе торгово-экономических связей с Византией. В этой связи иногда упоминают договоры Руси с греками, дошедшие до нас в «Повести временных лет». Эти договоры, безусловно, ценнейшие аутентичные источники, но дошли они до нас в переводах, сделанных, по-видимому, незадолго до составления самой «Повести временных лет», в 1110-е годы. Поэтому говорить о существовании при дворе Игоря и Святослава канцелярии, пользовавшейся древнерусским или церковнославянским языком, эти тексты никак не могут.

С другой стороны, существует небольшое количество археологических предметов, которые нередко рассматриваются как свидетельство раннего использования письма на Руси в коммерческой и административной сфере. Это в первую очередь знаменитая гнездовская надпись на корчаге, датированная второй четвертью X века, найденная в 1949 году. На корчаге действительно записано славянское слово, скорее всего, «Горун» — имя владельца этого предмета.

Упоминают также печать Святослава Игоревича. Наконец, так называемые новгородские цилиндры — это деревянные цилиндрические бирки, при помощи которых опечатывались мешки с данью. Два таких цилиндра были датированы временем новгородского княжения Владимира Святославича, то есть до 980 года.

Вот, казалось бы, прямое свидетельство того, что традиция бытового и делового письма, представленная в XI веке берестяными грамотами, восходит к X веку и является продолжением дохристианской традиции.

Однако при ближайшем рассмотрении фактическая база этого представления оказывается крайне зыбкой. Гнездовская надпись может быть не только славянской, но и греческой. К тому же сама корчага, вполне вероятно, была захвачена или привезена из Причерноморья, и в таком случае надпись является памятником не древнерусской, а болгарской эпиграфики. На печати Святослава Игоревича вообще не читается практически ничего. А новгородские цилиндры были передатированы, и сейчас уже ясно, что они относятся ко второй четверти — середине XI века.

Таким образом, реальных памятников употребления письма на Руси до официального крещения у нас нет.

Совершенно другая картина наблюдается по другую сторону от этого рубежа. Владимир, крестившись, начинает чеканить монету в подражание Византии. На этих монетах появляются надписи «Владимир на столе, а се его серебро».

Вот эти надписи как раз и являются древнейшими памятниками древнерусской письменности. Письмо здесь используется как форма репрезентации новой христианской власти. И такое его использование уже, конечно, заставляет предполагать употребление письма и по основному назначению, то есть в богослужебной книжности. В этом отношении, конечно, историческое значение имела находка в Новгороде восковой псалтыри в 2000 году. Это кодекс на трех деревянных дощечках с сохранившимся на воске текстом псалмов. Археологически датируется первой четвертью XI века. И, судя по некоторым признакам, предмет этот попал в землю в самом начале этого периода, то есть вот перед нами книжность эпохи Владимира.

Но вот что важно: новгородская псалтырь залегала в земле на 30 см глубже слоя, из которого происходят первые берестяные грамоты, а это слой 1030-х годов. То есть это означает, что существовало время, в которое книжная культура уже существовала на Руси, а в быту письмо еще не было распространено.

Чем объясняется этот зазор? Из того, что я уже сказал, ясно, что бытовая письменность Руси XI века не является продолжением тянущейся из X века традиции, но представляет собой побочный продукт развития церковной культуры. Но этот продукт не мог возникнуть сам по себе. Нужно было, чтобы появилась социальная среда, готовая использовать такую форму коммуникации. То есть нужно было, чтобы выросло поколение грамотной элиты, которое выросло уже в христианизированной стране, для которого письменность была уже данностью и которое было готово осознать полезность письма в практической сфере, а не только в сфере церковной.

По-видимому, у нас есть свидетельство выхода этого поколения на историческую сцену. Под 1030 годом новгородско-софийские летописи сообщают, что Ярослав, вернувшись в Новгород из похода на чудь, собрал от попов и старост 300 детей и отдал их в обучение книгам.

Это поколение новгородских школьников 1030-х годов сыграло в истории русской письменности поистине выдающуюся роль. К нему принадлежал, очевидно, знаменитый поп Упырь Лихой, переписавший в 1047 году «Книгу толковых пророков». К нему относился дьякон Григорий, писец Остромирова Евангелия 1057 года. Но к нему же и принадлежали писцы первых берестяных грамот, а также те новгородские чиновники, которые, собирая дань, опечатывали мешки подписанными деревянными цилиндрами. Это было то поколение, которое, восприняв письмо в стенах храма, вынесло его на улицу. Но замечательно, что, распространившись в быту, письмо сохраняло связь с породившей его церковной культурой. И самым ярким проявлением этого является то, что многие письма XI–XII веков начинаются знаком креста. Это означает, по-видимому, что для авторов этих писем письмо представляло не просто практическое удобство, но было и формой проявления их христианской идентичности.

lenta.co

Письменность Древней Руси

Письменность Древней Руси

Болгарский писатель X века черноризец (монах) Храбр посвятил началу славянской письменности маленькое (но для нас, потомков, неизмеримо ценное!) сочинение — «Сказании о письменах», то есть о буквах.

Храбр рассказывает, что в древности, когда славяне были еще язычниками, у них не было букв, они читали и гадали «чрътами и резами». «Черты» и «резы» – это разновидность примитивного письма в виде рисунков и зарубок на дереве, известного и у других народов на ранних стадиях их развития. Когда же славяне крестились, продолжает Храбр, они пытались записывать свою речь римскими и греческими буквами, но «без устроения», без порядка. Такие попытки были обречены на неудачу, так как ни греческий, ни латинский алфавит не был пригоден для передачи многих особых звуков славянской речи. «И так было многие годы», – замечает первый историк славянской письменности. Так было до времени Кирилла и Мефодия.

Кирилл (светское имя Константин) и его старший брат Мефодий родились в византийском городе Фессалонике на побережье Эгейского моря (ныне Салоники в Греции), который славяне называли Солунь. Поэтому Кирилла и Мефодия часто называют солунскими братьями . Фессалоника была крупнейшим городом Византийской империи, в ее окрестностях издавна жило много славян, и, очевидно, еще в детстве мальчики познакомились с их обычаями и речью.

Отец братьев, Лев, был военачальником среднего ранга в императорских войсках и смог дать детям хорошее образование. Мефодий (около 815 – 6. IV. 885), блестяще закончив обучение, еще в молодости был назначен воеводой в одну из славянских областей Византии. Как рассказывают страницы «Жития Мефодия», он научился там «всем славянским обычаям». Однако, «познав многие беспорядочные волнения этой жизни», отказался от светской карьеры, постригся в монахи около 852 года и позднее стал игуменом монастыря Полихрон в Малой Азии.

Кирилл (около 827 – 14. II. 869) с юных лет отличался тягой к наукам и исключительными филологическими способностями. Он получил образование в столице империи Константинополе у крупнейших ученых своего времени – Льва Грамматика и будущего патриарха Фотия. Закончив учебу, служил библиотекарем в богатейшем патриаршем книгохранилище в соборе святой Софии и преподавал философию.

В средневековых источниках Константина часто называют Философ.

В средневековых источниках Константина часто называют Философ. Высоко ценя ученость Константина, византийское правительство поручало ему ответственные задания. В составе дипломатических миссий он ездил проповедовать христианство в Багдадский халифат в 851–852 годах. А около 861 года вместе с Мефодием отправился в Хазарию – государство тюркоязычных племен, принявших иудаизм. Столица Хазарии находилась на Волге, выше современной Астрахани.

Что ж е было дальше?

О деятельности просветителей, об обстоятельствах возникновения славянской книжности рассказывает нам древнее «Житие Кирилла», созданное человеком, хорошо знавшим братьев. По пути в Хазарию, в городе Херсонесе – центре византийских владений в Крыму (в черте современного Севастополя), Кирилл нашел Евангелие и Псалтирь, «рушкым писменем» написанные, познакомился с человеком, говорившим на том языке, и в короткое время овладел «рушкым» языком. Это загадочное место в житии породило разные научные гипотезы. Считалось, что «рушкые писмена» – это письменность восточных славян , которую впоследствии Кирилл использовал при создании старославянской азбуки. Однако наиболее вероятно, что в первоначальном тексте жития стояло «сурские», то есть сирийские, письмена, которые позднейший книгописец ошибочно понял как «рушкые».

В 862 или 863 году в столицу Византии Константинополь прибыли послы от князя Великой Моравии Ростислава. Они передали византийскому императору Михаилу III просьбу Ростислава: «Хоть люди наши язычество отвергли и держатся закона христианского, нет у нас такого учителя, чтобы на языке нашем изложил правую христианскую веру… Так пошли нам, владыка, епископа и учителя такого».

Великая Моравия была в IX веке сильным и обширным государством западных славян. В ее состав входили Моравия, Словакия, Чехия, а также часть современной Словении и другие земли. Однако Великая Моравия находилась в сфере влияния римской церкви, а господствующим языком церковной литературы и богослужения в Западной Европе была латынь. Так называемые «треязычники» признавали священными только три языка – латинский, греческий и древнееврейский. Князь же Ростислав проводил самостоятельную политику: он стремился к культурной независимости своей страны от Священной Римской империи и немецкого духовенства, совершавшего церковную службу на непонятной славянам латыни. Потому и отправил он посольство в Византию, разрешавшую богослужение и на других языках.

В ответ на просьбу Ростислава византийское правительство отправило (не позднее 864 года) в Великую Моравию миссию во главе с Кириллом и Мефодием.

К тому времени Кирилл, вернувшись из Хазарии, уже приступил к работе над славянской азбукой и переводу греческих церковных книг на славянский язык. Еще до моравского посольства он создал оригинальную, хорошо приспособленную к записи славянской речи азбуку – глаголицу . Ее название происходит от существительного глагол, что значит слово, речь. Глаголица отличается графической гармоничностью. Ее многим буквам свойственен петлеобразный рисунок. Одни ученые выводили глаголицу из греческого минускульного (скорописного) письма, другие искали ее источник в хазарском, сирийском, коптском, армянском, грузинском и других древних алфавитах. Некоторые буквы глаголицы Кирилл заимствовал из греческого (иногда с зеркальным отражением) и древнееврейского (в основном в его самарянской разновидности) алфавитов. Порядок букв в глаголице ориентирован на порядок букв в греческом алфавите, а значит, Кирилл вовсе не отказывался от греческой основы своего изобретения.

Однако, создавая свою азбуку, Кирилл сам придумывает целый ряд новых букв. Он использует для этого важнейшие христианские символы и их сочетания: крест – символ христианства, искупления грехов и спасения; треугольник – символ святой Троицы; круг – символ вечности и т. п. Не случайно аз , первая буква древнейшего славянского алфавита (современная а ), созданного специально для записи священных христианских текстов, имеет форму креста –

, буквы ижеи и слово (наши и , с ) получили одинаковые начертания, соединяющие символы троичности и вечности: соответственно

, буквы ижеи и слово (наши и , с ) получили одинаковые начертания, соединяющие символы троичности и вечности: соответственно  и

и  и т. д.

и т. д. Глаголица употреблялась на месте своего первоначального применения в Моравии в 60–80-е годы IX века. Оттуда она проникла в западную Болгарию (Македонию) и Хорватию, где получила самое широкое распространение. Глаголические церковные книги издавались хорватами-глаголяшами еще в XX веке. А вот в Древней Руси глаголица не прижилась. В домонгольский период она использовалась здесь изредка, причем могла употребляться в качестве своеобразной тайнописи.

Тут приходит время второй древнейшей славянской азбуки – кириллицы . Она была создана после смерти Кирилла и Мефодия их учениками в Восточной Болгарии в конце IX века. По составу, расположению и звуковому значению букв кириллица почти полностью совпадает с глаголицей, но резко отличается от нее формой букв. В основе этой азбуки лежит греческое торжественное письмо – так называемый устав . Однако буквы, необходимые для передачи особых, отсутствующих в греческом языке звуков славянской речи, были взяты из глаголицы или составлены по ее образцам. Таким образом, Кирилл имеет прямое отношение и к этой азбуке, и ее название кириллица вполне оправдано. В несколько измененном виде она до сих пор используется русскими, белорусами, украинцами, сербами, болгарами, македонцами и другими народами.

Какие же книги первыми были переведены на славянский язык?

Первой книгой, переведенной братьями предположительно еще до моравского посольства, было Евангелие. За ней последовали Апостол, Псалтирь, и постепенно весь чин церковного богослужения облачился в новый наряд – славянский. В процессе переводов был создан первый общеславянский литературный язык , который обычно называется старославянским. Это язык славянских переводов греческих церковных книг, выполненных Кириллом, Мефодием и их учениками во второй половине IX века. Рукописи той далекой эпохи не дошли до нашего времени, но сохранились их более поздние глаголические и кириллические списки X–XI веков.

Народной основой старославянского языка стал южнославянский диалект солунских славян (македонские говоры болгарского языка IX века), с которым Кирилл и Мефодий познакомились еще в детстве в своем родном городе Фессалонике. «Вы ведь солуняне, а солуняне все чисто говорят по-славянски», - с такими словами отправил братьев в Великую Моравию император Михаил III. Об этом мы тоже узнаем из «Жития Мефодия».

С самого начала старославянский язык, как и созданная на нем богатая переводная и оригинальная литература, имели над национальный и международный характер. Старославянская книжность существовала в разных славянских землях, ее использовали чехи и словаки, болгары, сербы и словенцы, а позднее и наши предки, восточные славяне. Продолжением старославянского языка стали его местные разновидности – изводы , или редакции. Они образовались из старославянского языка под влиянием живой народной речи. Существуют древнерусский, болгарский, македонский, сербский, хорватский глаголический, чешский, румынский изводы. Различия между разными изводами церковнославянского языка невелики. Поэтому произведения, созданные на одной языковой территории, легко читали, понимали и переписывали в других землях.

mirznanii.com

Просвещение, письменность, книжное дело - Культура древней Руси X-XIII века - Другое

Просвещение, письменность, книжное дело

Появление письменности было обусловлено внутренними потребностями общества на определенной стадии его развития: усложнением социально-экономических отношений и формированием государства. Это означало качественный скачок в развитии культуры, так как письменность является важнейшим средством закрепления и передачи во времени и в пространстве знаний, мыслей, идей, сохранения и распространения достижений культуры.

Существование у восточных славян письменности в дохристианский период не вызывает сомнения. Об этом свидетельствуют многочисленные письменные источники и археологические находки. По ним можно составить общую картину становления славянской письменности.

В сказаниях черноризца Храбра «О письменах» (конец IX — начало X в.) сообщается, что «прежде убо словене не имеху книг, но чертами и резами чьтаху и гадаху». Возникновение этого примитивного пиктографического письма («черты и резы») исследователи относят к первой половине I тысячелетия н. э. Область применения его была ограниченной. Это были, видимо, простейшие счетные знаки в форме черточек и зарубок, родовые и личные знаки собственности, знаки для гадания, календарные знаки, служившие для датировки сроков начала различных сельскохозяйственных работ, языческих праздников и т. п. Такое письмо было непригодно для записи сложных текстов, потребность в которой появилась с зарождением первых славянских государств. Славяне стали использовать для записи родной речи греческие буквы, но «без устроения», т. е. не приспособив греческий алфавит к особенностям фонетики славянских языков (протокириллица).

Создание славянской азбуки связывают с именами византийских монаховмиссионеров Кирилла и Мефодия. Но древнейшие памятники славянской письменности знают два алфавита — кириллицу и глаголицу. В науке долго шли споры о том, какая из этих азбук появилась раньше, создателями какой из них были знаменитые «солунские братья» (из Солуни, современный город Салоники). В настоящее время можно считать установленным, что Кириллом во второй половине IX в. был создан глаголический алфавит (глаголица), на котором были написаны первые переводы церковных книг для славянского населения Моравии и Паннонии. На рубеже IX—Хвв. на территории Первого Болгарского царства в результате синтеза издавна распространенного здесь греческого письма и тех элементов глаголицы, которые удачно передавали особенности славянских языков, возникла азбука, получившая позднее название кириллица. В дальнейшем этот более легкий и удобный алфавит вытеснил глаголицу и стал единственным у южных и восточных славян.

Принятие христианства способствовало широкому распространению и быстрому развитию письменности и письменной культуры. Существенное значение имело то, что христианство было принято в его восточном, православном варианте, допускавшем, в отличие от католичества, богослужение на национальных языках. Это создавало благоприятные условия для развития письменности на родном языке.

Вместе с богослужебными книгами и богословской литературой на Русь из Болгарии, принявшей христианство на 120 лет раньше, проник и первый межславянский язык, возникший на основе одного из диалектов древнеболгарского языка. Этот язык, именуемый обычно старославянским (или церковнославянским), стал языком культа и религиозной литературы. В то же время на местной восточнославянской основе сформировался древнерусский язык, обслуживавший различные сферы культурной, общественной и государственной жизни. Это язык деловой письменности, исторической и повествовательной литературы, как оригинальной, так и переводной. Это язык Русской Правды, «Слова о полку Игореве», русских летописей, «Поучения» Владимира Мономаха и других памятников.

Развитие письменности на родном языке привело к тому, что русская церковь с самого начала не стала монополистом в сфере грамотности и образования. О распространении грамотности среди демократических слоев городского населения свидетельствуют берестяные грамоты, обнаруженные во время археологических раскопок в Новгороде и других городах. Это письма, памятные записки, владельческие записи, учебные упражнения и т. п. Письмо; таким образом, использовалось не только для создания книг, государственных и юридических актов, но и в быту. Нередко встречаются надписи на ремесленных изделиях. Простыми горожанами оставлены многочисленные надписи-граффити на стенах церквей Киева, Новгорода, Смоленска, Владимира и других городов.

В Древней Руси существовало и школьное образование. После введения христианства Владимир приказал отдавать «на книжное учение» детей «лучших людей», т. е. местной аристократии. Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для детей старост и духовных лиц. Обучение велось на родном языке. Учили чтению, письму, основам христианского вероучения и счету. Имелись и шкояы высшего типа, готовившие к государственной и церковной деятельности. Одна из них существовала при Киево-Печерском монастыре. Из нее вышли многие видные деятели древнерусской культуры. В таких школах наряду с богословием изучали философию, риторику, грамматику, исторические сочинения, высказывания античных авторов, географические и естественнонаучные труды.

Символика цвета в общественной жизни Западной Европы В отличие от религиозно-мистической цветовой символики христианства западноевропейская общественная цветовая символика утверждалась выдающимися деятелями культуры, философами и учеными. Еще в древности Аристотель белым цветом обозначал Во.

Роль религии Религиозные воззрения древних египтян — та сторона древнеегипетской цивилизации, которая, возможно, более прочих притягивает современного человека. Европейская культура выросла в из верований и мировоззрения других культур Древнего мира —.

Морской канал От Большого каскада к Финскому заливу пролегла прямая лента Морского канала. Она прорезает весь парк с юга на север, соединяя Большой дворец с морем. Широкая светлая гладь воды окаймлена гранитными розовато-серыми стенками и нежно-зеленым.

Рекомендуем ознакомится: http://www.culturemass.ru

worldunique.ru

Виды письменности в древней Руси. История деградации азбуки [Как мы потеряли образы букв]

Виды письменности в древней Руси

В современной исторической науке принято считать, что до прихода Кирилла и Мефодия Славяне были «Варварами», людьми второго сорта, дикарями, которые жили в лесу, не имели своей письменности и соответственно не умели ни читать ни писать. Эта общепринятая информация почему-то вызывает много противоречий с реальными историческими данными и с результатами раскопок на территории России.

Существует масса источников из которых видно, что ещё задолго до Кирилла и Мефодия на Руси существовало несколько разновидностей письма:

Буквенное письмо.

Руническая письменность.

Письмо чертами и резами (Берестяная грамота).

Узелковая грамота.

Глаголица.

Предметно-знаковое письмо.

Напрашивается вывод, что всё то, что преподают по этой теме в школах и в университетах – намеренный миф, выдаваемый за истинную правду.

Можно с уверенностью утверждать, что Русский Язык – один из древнейших языков на Земле и является одним из столпов всех языков планеты.

Язык был един, а способов записи его было множество. Затем наш язык всё дальше и дальше отходил от своих первооснов и терял связь с исконными предками. И теперь, видоизменив свой язык практически до неузнаваемости, мы перестали понимать его основы и, соответственно, наших прародителей.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru

Культура Киевской Руси IX–XII вв.

1. Введение

Развитие культуры Древней Руси не остановило даже нашествие монголов и установившееся иго. Какие направления развивались особенно интенсивно? Что характерно для развития культуры Руси этого периода?

1. Устное народное творчество

Фольклорное творчество Древней Руси, уходящие своими корнями в языческие обряды восточных славян, было чрезвычайно разнообразным.Ноособое место в устном народном творчестве всегда занимали былины, или старины, которые стали настоящими шедеврами древнерусского фольклора. К числу древнейших русских старин, созданных в IX–ХII вв., большинство историков (Б. Рыбаков, И. Фроянов, Р. Липец, В. Кожинов) относят цикл былин об Илье Муровлянине (Муромце), Микуле Селяниновиче, о Соловье-разбойнике, былины «Добрыня и змей» и «Добрыня-сват», «Иван — гостиный сын», «Михайло Потык», «Сухан», «Алеша Попович и Тугарин»и др.

Рис. 1. Соловей-разбойник. Юдин Г. (Источник)

2. Возникновение и развитие письменности

В современной исторической науке до сих пор не прекращается спор о времени появления письменности в Древней Руси. Одни историки и филологи (Ф. Буслаев, А. Шахматов, А. Кузьмин) утверждают, что она появилась одновременно с процессом официального крещения Руси в конце Х — начале XI вв. Их оппоненты (В. Истрин, Д. Лихачев) говорят о том, что есть неоспоримые свидетельства о существовании восточнославянской письменности задолго до крещения Руси. Но как бы то ни было, подавляющее большинство ученых связывают появление русской письменности с именами знаменитых солунских братьев Кирилла (827–869 гг.) и Мефодия (815–885 гг.), создавших две древнейших славянских азбуки — глаголицу и кириллицу.

Рис. 2. Кирилл и Мефодий (Источник)

Среди письменных памятников Древней Руси, сохранившихся до наших дней, особое место занимают «Путятина Минея» (1130 г.), Остромирово Евангелие (1056/57 гг.), «Изборники» Святослава (1073 и 1076 гг.), Архангельское Евангелие (1092 г.) и Мстиславово Евангелие (1115 г.).

Рис. 3. Остромирово Евангелие (Источник)

Распространение письменности и грамотности на Руси сопровождалось созданием первых русских библиотек. Самыми крупными хранилищами книг были Софийские соборы в Новгороде, Киеве и Полоцке, Киево-Печерский и Юрьевский монастыри, а также частные собрания князей Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича, Ярослава Осмомысла, княгинь Ефросиньи Полоцкой и Ефросиньи Суздальской, архимандрита Феодосия Печерского и митрополита Климента Смолятича.

Рис. 4. Софийский собор в Новгороде (Источник)

3. Древнерусское летописание и литература

Развитие письменной культуры Древней Руси дало мощный импульс зарождению такого оригинального жанра русской литературы, как летописание, которое, по мнению большинства авторов (Л. Черепнин, Д. Лихачев, Б. Рыбаков, А. Кузьмин), возникло в конце X — начале XI вв. К большому сожалению, первые русские летописи не сохранились, но они дошли до нас в составе трех редакций знаменитой «Повести временных лет» (ПВЛ), созданных монахами Нестором, Сильвестром и Иоанном в 1113 г., 1116 и 1118 г.

К числу наиболее значимых литературных памятников Древней Руси следует отнести такие разножанровые произведения, как «Слово о законе и благодати», «Исповедание веры» и «Слово к брату-столпнику», написанные митрополитом Иларионом, «Память и похвалу Владимира» Иакова Мниха, «Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпцу Бориса и Глеба» и «Житие Феодосия Печерского», автором которых был монах Нестор, «Житие княгини Ольги», «Повесть об ослеплении князя Василька Теребовльского», «Поучение Владимира Мономаха», «Житие Мстислава Великого», «Моление Даниила Заточника», «Похвала Роману Галицкому», «Хождение 40 новгородцев ко граду Иерусалиму», «Хождение игумена Даниила в Святые места», «Поучение к братии» Луки Жидяты и многие другие.

Широкое распространение на Руси получили и разнообразные светские сочинения Античности и раннего Средневековья, в частности «Хроники» Иоанна Малалы, Георгия Амартола и Георгия Синкела, «Летописец вскоре» византийского патриарха Никифора, «История иудейской войны» Иосифа Флавия, «Повесть о Василии Дигенисе Акрите», «Повесть об Акире Премудром», «Повесть о Варлааме и царевиче Иоасафе», «Христианская топография» Кузьмы Индикоплова и др.

studfiles.net