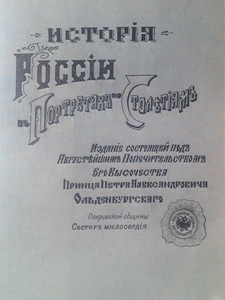

Александра Ишимова - История России в рассказах для детей. История россии ишимова

История России в рассказах для детей (А. О. Ишимова)

Начало Русского государства и первые государи русские

802–944 годы

Варяги-русь были рады такой чести, и три брата из князей их – Рюрик, Синеус и Трувор – тотчас поехали к славянам. Рюрик сделался государем в Нове-городе[1], самом старинном из городов славянских, Трувор – в Изборске, Синеус – в земле, лежащей около Белого озера. От этих-то варяго-русских князей славяне начали называться русскими, а земля их Русью, или Россией. Синеус и Трувор скоро умерли, и Рюрик сделался одним великим князем русским и основателем Русского государства. Он княжил счастливо два года с братьями и пятнадцать лет один.

Есть стихи, написанные одним из лучших поэтов наших, Державиным, на победы, одержанные русскими в Италии, во времена позднейшие, и в этих стихах есть изображение Рюрика. Так как всякое поэтическое описание гораздо живее действует на ум и долго остается в нем, нежели сделанное прозой, то я уверена, что вы навсегда оставите в памяти черты, в которых великий поэт представил первого государя России:

Но кто там белых волн туманом

Покрыт по персям, по плечам,

В стальном доспехе светит рдяном

Подобно синя моря льдам?

Кто, на копье склонясь главою,

Событье слушает времен? —

Не тот ли, древле что войною

Потряс парижских[2] твердость стен?

Так, он пленяется певцами,

Поющими его дела,

Смотря, как блещет битв лучами

Сквозь тьму времен его хвала.

Так, он! – Се Рюрик торжествует

В Валкале[3] звук своих побед

И перстом долу показует

На росса[4], что по нем идет.

После Рюрика остался маленький сын его Игорь, который еще не мог быть государем, и для того Рюрик просил своего родственника и товарища – Олега управлять государством, пока не вырастет Игорь. Олег был храбр и умен, победил много соседних народов и так увеличил Россию, что при нем она простиралась почти до гор Карпатских, которые лежат в Венгрии. Но Олег не совсем заслуживал похвалы. Вы увидите это сами.

Вместе с Рюриком приехали к славянам многие варяги, которые еще на родине служили ему и, любя доброго начальника, не хотели расстаться с ним. Рюрик за это усердие дарил некоторым из них деревни и селения славянские: от этого появились у нас помещики, т.е. такие бояре, которые владели людьми и землями. Но не все помещики были довольны своими поместьями: иным казалось веселее искать счастья на войне, нежели сидеть дома. Надобно сказать, что тогда люди очень любили войну. Это потому, что, будучи язычниками, они почитали непременным долгом мстить за обиды, а обижали они друг друга очень часто. К тому же они мало учились и не понимали приятностей мира, который доставляет нам возможность предаться занятиям тихим, сладостным для сердца и полезным для ума. Они думали только о том, чтобы сражаться и побеждать своих врагов.

Двое из таких смелых воинов, Аскольд и Дир, отправились с товарищами к югу от Новгорода и на прекрасных берегах реки Днепр увидели маленький городок, который им очень понравился. Этот городок был Киев. Они, недолго думая, завладели им и сделались государями киевскими. Это государство можно назвать Южным, потому что оно лежало к югу от Новгородского.

Олег, управляя Новгородом после смерти Рюрика, слышал, что все приезжавшие из Киева хвалили новое княжество, и вздумал завоевать его. Но он знал, что князья киевские и народ их храбры, что они будут сражаться с такою же смелостью, как и его воины, и потому решил употребить хитрость. Подойдя к Киеву, он оставил войско сзади, приплыл к киевскому берегу в небольшой лодке только с Игорем и несколькими воинами и послал сказать государям киевским, что с ними желают видеться купцы варяжские из Новгорода, их друзья и земляки. Аскольд и Дир были очень рады таким гостям и тотчас отправились на лодку. Но только они вошли туда, воины Олега окружили их, а сам Олег, подняв на руках маленького Игоря, сказал: «Вы не князья, но я князь, и вот сын Рюрика!» В эту самую минуту воины бросились на обоих князей киевских и убили их. Вот одно дурное дело Олега, а впрочем, он был хорошим опекуном маленького воспитанника своего, старался о пользе народа русского, соединил оба новых государства варягов в одно, сделал столицей Киев и так прославился своей храбростью, что даже греки в Константинополе боялись его и имени русского. Олег вел с ними войну, подходил к самым стенам славной столицы их, в знак победы повесил свой щит на воротах ее, собрал дань с греков, и, когда он возвратился в Киев, народ назвал его вещим – это значит почти то же, что всеведущий.

Славные дела его кратко и прекрасно описал Языков в стихотворении «Олег». Он представил, как наследовавший ему государь, молодой Игорь, вместе с народом справлял торжественную тризну, или поминки, по нем, и на этой тризне был, по обыкновению славян, певец, долженствовавший воспеть дела умершего. Но прочтите стихи Языкова с того самого места, как певец, или, как звали его славяне, баян, приходит в середину народа, торжествовавшего память знаменитого князя своего:

Вдруг, – словно мятеж усмиряется шумный

И чинно дорогу дает,

Когда поседелый в добре и разумный

Боярин на вече идет, —

Толпы расступились – и стал среди схода

С гуслями в руках славянин

Кто он? Он не князь и не княжеский сын,

Не старец, советник народа,

Не славный дружин воевода,

Не славный соратник дружин;

Но все его знают, он людям знаком

Красой вдохновенного гласа…

Он стал среди схода – молчанье кругом,

И звучная песнь раздалася!

Он пел, как премудр и как мужествен был

Правитель полночной державы,

Как первый он громом войны огласил

Древлян вековые дубравы;

Как дружно сбирались в далекий поход

Народы по слову Олега;

Как шли чрез пороги под грохотом вод

По высям днепровского брега;

Как по морю бурному ветер носил

Проворные русские челны;

Летела, шумела станица ветрил,

И прыгали челны чрез волны!

Как после, водима любимым вождем,

Сражалась, гуляла дружина

По градам и селам с мечом и огнем

До града царя Константина;

Как там победитель к воротам прибил

И как он дружину свою оделил

Богатствами греческой дани!

Умолк он – и радостным криком похвал

Народ отозвался несметный,

И братски баяна сам князь обнимал;

В стакан золотой и заветный

Он мед наливал искрометный

И с ласковым словом ему подавал.

И, вновь наполняемый медом,

Из рук молодого владыки славян

С конца до конца меж народом

Ходил золотой и заветный стакан.

Олег управлял государством 33 года: добрый Игорь не хотел напоминать ему, что сам уже может княжить, и сделался государем русским только тогда, когда умер Олег.

Игорь, как и все русские князья, был храбр, но не так счастлив, как Олег: при нем явились в первый раз в Россию печенеги – народ, который потом всегда был страшным врагом наших предков.

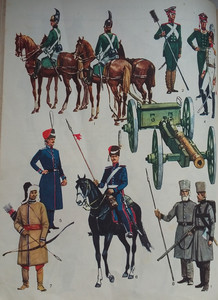

Печенеги поселились между реками Дон и Днепр, на лугах, где паслись стада их. Они не строили домов, но делали подвижные шатры или шалаши. Когда стада не находили более корма на лугах, они переносили шалаши на другое место и оставались там, пока была трава. Они сами и лошади их бегали очень скоро, по рекам же умели плавать почти как рыбы. Это помогало им нападать на соседей своих, уводить в плен бедных жителей и избавляться от наказания. Злые печенеги даже нанимались на службу к таким народам, которые вели с кем-нибудь войну, и тогда-то злодействовали сколько им хотелось. Игорь, хотя и наложил на них дань, т.е. заставил каждого платить в казну свою, не мог прогнать их подалее от границ своего государства.

Еще несчастнее был поход его к древлянскому народу, который жил там, где теперь Волынская губерния. Древляне также были славянского племени, их покорил Олег. Игорь ездил к ним для того, чтобы взять более дани, нежели сколько они всегда платили. Древлянам показалось это так обидно, что они забыли все почтение, какое должно иметь к государю своему, и совершили ужасный грех: убили Игоря.

Так погиб этот несчастный государь. Он княжил 32 года, но не отличался никакими особенно примечательными делами.

Александра Ишимова - История России в рассказах для детей

Медаль в честь восшествия на престол императрицы Екатерины II

Вскоре Екатерина нашла новое средство, чтобы увеличить доходы государства и улучшить состояние многих его областей. Вы знаете, как обширны его территории, сколько незаселенных, необработанных земель, ожидающих только старательных жителей, чтобы стать плодоносными. И вот государыня предлагает некоторым жителям Германии такие выгодные условия для их переселения в Россию, что они соглашаются оставить свое Отечество. Им отводят обширные пространства земли в разных наших губерниях, особенно в южных, и через несколько лет необитаемые, дикие пустыни превращаются в богатые селения. Все это способствует тому, что появляются новые охотники ехать из Германии в Россию, и они уже посылают депутатов к императрице с просьбой о принятии их в число ее подданных. К таким поселенцам принадлежат гернгутеры, или общество евангелических братьев[384], получившее от Екатерины в свое владение прекрасную степь в Саратовской губернии на берегу Волги, недалеко от города Царицын[385]. Несколько колоний появилось и около Петербурга.

А. Феррари. Вид Новоспасского монастыря в Москве. Гравюра 1860 г.

Новоспасский монастырь - старейший в Москве. Начало его истории восходит к XIII веку. Но располагался он раньше на месте Свято-Данилова монастыря.

В 1330 г. Иоанн Калита перенес монастырь в Кремль на Боровицкий холм. А в XV в. в связи с развернувшимся в Кремле строительством его перенесли на берег Москвы-реки и в 1491 г. заложили собор в несть Преображения Господня. Со времени основания Новоспасский монастырь стал родовой усыпальницей знатных боярских родов и, в первую очередь, рода бояр Романовых. При первом Русском государе из рода Романовых - Михаиле Федоровиче - монастырь превращается в настоящую крепость. В царствование Алексея Михайловича в монастырь был принесен чудотворный Нерукотворный образ Христа Спасителя. Екатерининские церковные реформы коснулись и Новоспасского монастыря, который так же, как и другие, был лишен своих владений в 1764 г.

Проявляя таким образом заботу о своем собственном народе и о чужестранцах, думая постоянно о счастье своих подданных, Екатерина в 1766 году - не долее как через четыре года после своего восшествия на престол - удивила не только Россию, но даже и Европу делом, которое одно уже могло обессмертить ее дорогое для нас имя.

М.Н. Воробьев. Набережная Невы у Академии художеств. (Вид пристани с египетскими сфинксами днем). 1835 г.

Екатерина II в годы своего царствования уделяла много внимания строительству в Петербурге. В 1762 г. она учредила Комиссию о каменном строении. Эта комиссия руководила перепланировкой и застройкой Петербурга. Среди сооружений, на строительство которых было обращено особое внимание императрицы, было здание Академии художеств, основанной в 1757 г. Первый выпуск Академии художеств состоялся в 1762 г. В этот год Екатерина II распорядилась о строительстве нового здания. Работы начались в 1764 г. и закончились лишь в 1788 г. Здание проектировали А.Ф. Кокоринов и Ж.Б. Валлен-Деламот. Оно украсило набережную Невы. Эту набережную продолжали украшать в течение многих лет. Так, в 30-е годы XIX века архитектор К. Тон спроектировал пристань с двумя древнеегипетскими сфинксами по сторонам перед главным входом Академии.

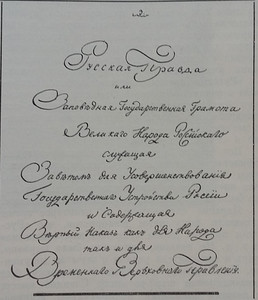

Императрица часто и долго размышляла о важности своего предназначения управлять судьбой миллионов людей и о том, как лучше исполнить свои священные обязанности. Следствием этих размышлений была мысль о необходимости принятия новых законов для управления государством, о таких законах, которые соответствовали бы духу, нравам и обычаям каждого народа, живущего в ее обширном царстве. Это намерение казалось ей легковыполнимым. В ее гениальной голове тотчас появился план: от каждого народа, или от каждой народности, населяющей Россию, приедут в Москву депутаты. Каждый из них привезет с собой подробные сведения о нуждах своей области и выскажет свои предложения о том, как лучше управлять ею. Из этих многочисленных депутатов образуют комиссию, все члены которой будут разрабатывать методы приведения в исполнение благодетельного намерения государыни. В помощь им в этом важном деле Екатерина написала книгу, удивившую Европу, - написала Наказ.

В этом сочинении она обращается к своим подданным, как нежная мать к детям, говорит о счастье и о том, как его достигнуть, о разных способах правления и в особенности о монархическом - как о самом близком к их Отечеству; представляет им самодержавного государя как истинного отца многочисленного семейства и доказывает это своим прекрасным примером. "Лучше простить десять виновных, нежели наказать одного невинного", - вот ее слова в этом важном месте Наказа! Наконец, дав наставления комиссии по всем сферам государственного управления, Екатерина заканчивает свою книгу следующими словами: "Сохрани Боже, чтобы по совершении сего законодательства какой-нибудь народ был счастливее Русского!"

Д.Г. Левицкий. Портрет архитектора А.Ф. Кокоринова, директора и первого ректора Академии художеств. 1769 г.

Александр Филиппович Кокоринов (1726–1772) - выдающийся Русский архитектор. По его проекту было построено здание Академии художеств. Он же в 1761 г. стал первым директором Академии.

К. Ватсон. Императрица Екатерина II. Гравюра.

После воцарения Екатерины II в 1762 г. все ожидали, что она продолжит внешнюю политику, проводившуюся Елизаветой Петровной. Однако Русские войска, находившиеся в Пруссии, получили указание выйти из этой страны, а в 1764 г. Россия заключила оборонительный союз с Пруссией. Согласно статьям этого договора оба государства взаимно обеспечивали безопасность европейских владений друг друга.

В истории всех времен нет другого такого примера, чтобы какой-нибудь правитель народа разработал план для написания законов. Екатерина сделала еще больше: когда съехавшиеся со всех концов России депутаты не удовлетворили в полной мере ее требованиям и в течение семи лет трудов и рассуждений не могли прийти к согласию в таком важном вопросе, который им было поручено решить, государыня пришла к необходимости приступить самой к написанию законов и сделала это. Все, что ею написано в этом отношении, было так превосходно, что Фридрих II написал о ней в послании к одному Французскому писателю следующие строки: "Еще не было ни одной женщины-законодательницы. Императрице Екатерине принадлежит эта слава, в полной мере ею заслуженная".

Таковы были дела новой Русской государыни внутри ее царства. Посмотрим теперь, в каких отношениях она была с другими Европейскими государствами. Большинство из них при вступлении Екатерины на престол были еще заняты войной с Пруссией. Особенно Австрия, Франция и Саксония не хотели слышать о мире, хотя Фридрих II почти беспрерывно одерживал над ними победы. Все неприятели этого воинственного короля ожидали, что Екатерина также возобновит с ними войну, прекращенную было ее супругом. Но проницательная государыня понимала лучше других Фридриха и против всех ожиданий вместо войны заключила с ним дружественный союз. Такая развязка удивила всех и принесла спокойствие странам, опустошенным продолжительной войной: неприятели начали смотреть на Пруссию другими глазами с тех пор, как она стала союзницей сильной России и скорее, чем можно было ожидать, согласилась на мир, заключенный в Губертсбурге.

В то время как государства, помирившиеся с Фридрихом, с завистью смотрели на возрастающее могущество России, Екатерина обратила свое особое внимание на Польшу. Сильно расстроенное положение этого жалкого государства не поправлялось. Поляки, с шумом избирая своих королей, не успокаивались во время их царствования. Это несчастное право выбирать, предоставленное им королем Сигизмундом II, было причиной всех беспорядков. С каждым новым царствованием Поляки все меньше и меньше уважали своих выбранных государей. С каждым новым царствованием вельможи своими условиями стесняли королевскую власть и увеличивали свою собственную, так что, наконец, правление в Польше стало почти республиканским или, лучше сказать, таким, где каждый делал, что хотел. Такое состояние, предвещающее близкое падение государства, могло нарушить спокойствие и других, соседних с ним земель. Смерть Августа III увеличила опасность положения в Польше: избрание нового короля происходило в этот раз в сопровождении доселе небывалых беспорядков. Поляки вели себя как настоящие мятежники и тем самым заставили иностранных государей вмешаться в их ссоры, доходившие уже до кровопролития.

profilib.net

Сокращенная русская история в рассказах для детей

Ишимова Александра Осиповна. Сокращенная русская история в рассказах для детей.

список книг / Сокращенная русская история в рассказах для детей

Ишимова Александра Осиповна

М, МАИ, 1992 г.

Аудио книга "Сокращенная русская история в рассказах для детей" замечательной детской писательницы, историка и педагога Александры Осиповны Ишимовой - интереснейший памятник отечественной историографии ХIХ столетия. Предназначенная для детей, но "История России в рассказах" Ишимовой полезно и интересно слушать каждому: она содержит, в сравнительно небольшом объеме, обширную информацию о более чем тысячелетней истории России. Книга написана прекрасным языком. Публикация ее представляется своевременной сейчас, когда ощущается потребность в осмыслении исторического пути России. Имя автора этой книги - детской писательницы, переводчицы, педагога Александры Осиповны (Иосифовны) Ишимовой, сейчас почти неизвестно. Между тем корифеи российской литературы - А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В.А.Жуковский, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский - лично знали Александру Осиповну и высоко ценили ее творчество. В роковой день 27 января 1837 года, всего за несколько часов до дуэли, А. С. Пушкин пишет свое последнее письмо в жизни, и это письмо - к Ишимовой: "Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете - уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу "Историю в рассказах" и поневоле зачитался. Вот как надобно писать." С этой оценкой согласилась и Российская Академия - за "Историю России в рассказах для детей" А. О. Ишимова получила самую престижную, почетную премию Академии - Демидовскую (2500 руб.). Помимо "Истории в рассказах для детей" Александра Осиповна возглавляла два детских журнала - "Звездочку" и "Лучи". Благодаря своей энергии, воле и способностям она сама пробила себе дорогу. Ишимова родилась в Костроме 25 декабря 1804 года в семье надворного советника Иосифа Филипповича Ишимова. Он был талантливым человеком, слыл хорошим адвокатом и семья жила безбедно. Но о воспитании детей заботились мало: отец считал, что ранее семилетнего возраста учить их не следует. В семь лет Александру отдали в пансион г-жи Миллер, где, способная от природы девочка, за четыре месяца выучилась читать по-русски, немецки и французски. Но она заболела скарлатиной и ученье прервалось до 10 лет. В 13 лет Александра Ишимова успешно закончила пансион г-жи Гофман. Уже предполагалось ее поступление в Екатерининский институт, но в это время у ее отца произошли большие неприятности по службе, он был выслан в Вологду, а затем в Усть-Сысольск. Начались годы нужды и скитаний. Александра помогала родителям, занималась самообразованием. Она научилась твердо переносить все несчастья и неудачи. Когда ее отца должны были отправить в Соловецкий монастырь, энергичная Александра "дошла до государя" и Ишимову разрешено было остаться жить в Архангельске. Сама она вместе с матерью и братом жила в Петербурге, где открыла маленький пансион: она любила детей и чувствовала особенное влечение к педагогической деятельности. Ишимова попробовала свои силы в историографии, подобно Вальтеру Скотту, который рассказал историю Англии английским детям. Написав 25 рассказов и получив одобрение литературного критика и друга В. А. Жуковского и А. С. Пушкина П. А. Плетнева, получила денежное пособие на то, чтобы продолжить свой труд. А. О. Ишимова держится в "фарватере " исторической концепции Н. М. Карамзина. В книге проявляется положительное отношение автора к прогрессивным изменениям и реформам - к петровским преобразованиям, к начинаниям Екатерины II, к реформам Александра II. Ишимова писала свою "Историю России в рассказах для детей" шесть лет, впервые была опубликована в 1868 году. Министерство просвещения одобрило книгу Ишимовой и рекомендовало ее для использования в женских учебных заведениях. "Сокращенная русская история в рассказах для детей" Ишимовой написана простым, доступным языком, дает возможность слушателям самостоятельно судить об исторических воззрениях. Наш сайт предлагает полную, без сокращений, версию аудио книги издательства МАИ, 1993 года. Биография Александры Осиповны Ишимовой и комментарии к книге составлены по материалам Комментариев и Предисловия к "Сокращенной русской истории", написанных кандидатом исторических наук В. М. Шевыриным. В аудио книге дается краткое описание всех глав. Предлагаем вам слушать онлайн и скачать бесплатно и без регистрации аудио книгу А. О. Ишимовой об истории России в рассказах для детей.

Аудио книга Александры Осиповны Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей" делится на восемь отделов. Хронологически первый включает 862 - 988 годы русской истории; второй - 988 - 1237 годы; третий - 1237 - 1480; четвертый - 1505 - 1603; пятый - 1613 - 1689; шестой - 1689 - 1762; седьмой - 1762 - 1825; восьмой - 1825 - 1855...

Аудио книга Александры Осиповны Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей" делится на восемь отделов. Хронологически первый включает 862 - 988 годы русской истории; второй - 988 - 1237 годы; третий - 1237 - 1480; четвертый - 1505 - 1603; пятый - 1613 - 1689; шестой - 1689 - 1762; седьмой - 1762 - 1825; восьмой - 1825 - 1855...  Глава II аудио книги русской писательницы Александры Осиповны Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей" "Начало Русского государства". "Норманны делали много зла в Европе. Так как в земле их, бедной хлебом, трудно было жителям доставать все, что нужно для пропитания, то они и не любили оставаться дома, выезжать же оттуда было...

Глава II аудио книги русской писательницы Александры Осиповны Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей" "Начало Русского государства". "Норманны делали много зла в Европе. Так как в земле их, бедной хлебом, трудно было жителям доставать все, что нужно для пропитания, то они и не любили оставаться дома, выезжать же оттуда было...  Глава III аудио книги детской писательницы 19 века А. О. Ишимовой об истории России в рассказах для детей. "Первые государи Русские". "Вскоре после того как у северных славян общими усилиями их и варяжских князей основалось Русское государство, на юге у днепровских славян явилось также новое варяжское княжество: два князя или просто два...

Глава III аудио книги детской писательницы 19 века А. О. Ишимовой об истории России в рассказах для детей. "Первые государи Русские". "Вскоре после того как у северных славян общими усилиями их и варяжских князей основалось Русское государство, на юге у днепровских славян явилось также новое варяжское княжество: два князя или просто два...  Аудио книга русской детской писательницы Александры Осиповны Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей" в главе "О просветительской деятельности Кирилла и Мефодия" рассказывает о том, как Кирилл создавал славянскую азбуку. Просветительская деятельность братьев Кирилла и Мефодия, перевод Евангелия на славянский язык в 862 году....

Аудио книга русской детской писательницы Александры Осиповны Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей" в главе "О просветительской деятельности Кирилла и Мефодия" рассказывает о том, как Кирилл создавал славянскую азбуку. Просветительская деятельность братьев Кирилла и Мефодия, перевод Евангелия на славянский язык в 862 году....  Глава "Появление монголо-татар" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". "В Азии, к югу от нашего Иркутска, в так называемой Татарии Китайской, кочевали издавна дикие орды двух одноплеменных народов: монголов и татар, беспрерывно воевавших между собой. В начале ХIII века между монгольскими ханами явился один такой, который...

Глава "Появление монголо-татар" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". "В Азии, к югу от нашего Иркутска, в так называемой Татарии Китайской, кочевали издавна дикие орды двух одноплеменных народов: монголов и татар, беспрерывно воевавших между собой. В начале ХIII века между монгольскими ханами явился один такой, который...  Глава "Иоанн III, самодержец всея Руси" аудио книги Ишимовой "История Россиив рассказах для детей". Окончательное освобождение от монголо-татарского ига произошло при сыне Василия Васильевича (Темного) Иоанне III, принявшего престол в 1462 году после смерти отца своего. Он соединил в себе лучшие качества своих предшественников: твердый и...

Глава "Иоанн III, самодержец всея Руси" аудио книги Ишимовой "История Россиив рассказах для детей". Окончательное освобождение от монголо-татарского ига произошло при сыне Василия Васильевича (Темного) Иоанне III, принявшего престол в 1462 году после смерти отца своего. Он соединил в себе лучшие качества своих предшественников: твердый и...  Редакционный комментарий к аудио книге А. О. Ишимовой "История России в рассказах для детей". Законом 1597 года Годунов облёк установления дьяка А. Щелкалова о пятилетнем сроке сыска крестьян в форму законодательного акта. "...Известный специалист по истории России Р. Г. Скрынников подчеркивает, что следственные материалы свидетельствуют о...

Редакционный комментарий к аудио книге А. О. Ишимовой "История России в рассказах для детей". Законом 1597 года Годунов облёк установления дьяка А. Щелкалова о пятилетнем сроке сыска крестьян в форму законодательного акта. "...Известный специалист по истории России Р. Г. Скрынников подчеркивает, что следственные материалы свидетельствуют о...  Глава "Лжедмитрий и Шуйский" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался от кровотечения из носа царь Борис Годунов. Жители Москвы присягнули его сыну, 16-летнему Феодору. получившему самое лучшее воспитание того времени. Но царствование этого юноши, много обещавшего России, не...

Глава "Лжедмитрий и Шуйский" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался от кровотечения из носа царь Борис Годунов. Жители Москвы присягнули его сыну, 16-летнему Феодору. получившему самое лучшее воспитание того времени. Но царствование этого юноши, много обещавшего России, не...  Глава "Царствование Алексея Михайловича" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Наследником престола после кончины в 1645 году царя Михаила Феодоровича был шестнадцатилетний сын его, царевич Алексей. В царствование Алексея Михайловича происходили частые народные мятежи в разных частях государства. 1648 год - женитьба царя...

Глава "Царствование Алексея Михайловича" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Наследником престола после кончины в 1645 году царя Михаила Феодоровича был шестнадцатилетний сын его, царевич Алексей. В царствование Алексея Михайловича происходили частые народные мятежи в разных частях государства. 1648 год - женитьба царя...  Комментарий к главе о Степане Разине аудио книги детской русской писательницы XIX века Ишимовой Александры Осиповны "История России в рассказах для детей". Степан Тимофеевич Разин, годы жизни - около 1630 - 1671. 1662 - 1663 годы - донской атаман, воевал с крымскими татарами и турками. 1667 год - с отрядами голытьбы грабительские походы на реки...

Комментарий к главе о Степане Разине аудио книги детской русской писательницы XIX века Ишимовой Александры Осиповны "История России в рассказах для детей". Степан Тимофеевич Разин, годы жизни - около 1630 - 1671. 1662 - 1663 годы - донской атаман, воевал с крымскими татарами и турками. 1667 год - с отрядами голытьбы грабительские походы на реки...  Глава о политической ситуации в России в конце XVII века аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей".Дети Алексея Михайловича. Царствование Феодора Алексеевича до 27 апреля 1682 года. Отмена местничества. Создание славяно-греко-латинской академии в Москве. Стрелецкий бунт под руководством принцессы Софьи Алексеевны 15 мая 1682...

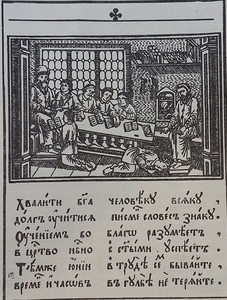

Глава о политической ситуации в России в конце XVII века аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей".Дети Алексея Михайловича. Царствование Феодора Алексеевича до 27 апреля 1682 года. Отмена местничества. Создание славяно-греко-латинской академии в Москве. Стрелецкий бунт под руководством принцессы Софьи Алексеевны 15 мая 1682...  Коментарий редакции книги "Сокращенная русская история" А. О. Ишимовой: "Славяно-греко-латинская академия - первое высшее образовательное учебное заведение в Москве, основано в 1687 году под названием "Эллино-греческая академия". Проект был составлен в последние дни царствования Федора Алексеевича в 1682 году. Первых слушателей было - 30...

Коментарий редакции книги "Сокращенная русская история" А. О. Ишимовой: "Славяно-греко-латинская академия - первое высшее образовательное учебное заведение в Москве, основано в 1687 году под названием "Эллино-греческая академия". Проект был составлен в последние дни царствования Федора Алексеевича в 1682 году. Первых слушателей было - 30...  Глава "Правление царевны Софьи Алексеевны" аудио книги А. О. Ишимовой "История России в рассказах для детей". "...Властолюбивая Софья достигла своей цели: сделалась правительницей государства и, благодаря уму и начитанности своей, управляла довольно искусно. Первым делом ее правления было усмирение раскольников, которых не могли уничтожить...

Глава "Правление царевны Софьи Алексеевны" аудио книги А. О. Ишимовой "История России в рассказах для детей". "...Властолюбивая Софья достигла своей цели: сделалась правительницей государства и, благодаря уму и начитанности своей, управляла довольно искусно. Первым делом ее правления было усмирение раскольников, которых не могли уничтожить...  Глава "Внутреннее состояние Московского государства до единодержавия Петра Великого" аудио книги "Сокращенная русская история" А. О. Ишимовой. "Внутреннее состояние Московского государства до единодержавия Петра" - глава, в которой рассказывается о том, в каком внутреннем состоянии находилась Россия на момент, когда она перешла в руки...

Глава "Внутреннее состояние Московского государства до единодержавия Петра Великого" аудио книги "Сокращенная русская история" А. О. Ишимовой. "Внутреннее состояние Московского государства до единодержавия Петра" - глава, в которой рассказывается о том, в каком внутреннем состоянии находилась Россия на момент, когда она перешла в руки...  Глава о начале царствования Петра I аудио книги А. О. Ишимовой "История России в рассказах для детей". Царствование Петра I, "...принесшее с собою преобразование во все части государственного устройства, представляет изумительный и единственный в истории пример... Исполнить (все желания свои) в продолжение одного царствования нельзя было...

Глава о начале царствования Петра I аудио книги А. О. Ишимовой "История России в рассказах для детей". Царствование Петра I, "...принесшее с собою преобразование во все части государственного устройства, представляет изумительный и единственный в истории пример... Исполнить (все желания свои) в продолжение одного царствования нельзя было...  Комментарий редакции аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Астраханское восстание стрельцов 1705 - 1706 годов. "...Причины этого бунта были самые нелепые: сын одного из стрельцов, казненных в Москве, желая отомстить Петру, распустил слух, что царь хочет ввести новую веру, разделить государство на четыре части и всех...

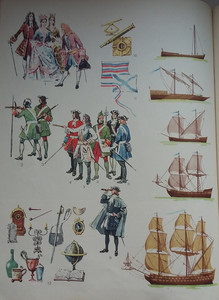

Комментарий редакции аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Астраханское восстание стрельцов 1705 - 1706 годов. "...Причины этого бунта были самые нелепые: сын одного из стрельцов, казненных в Москве, желая отомстить Петру, распустил слух, что царь хочет ввести новую веру, разделить государство на четыре части и всех...  Глава "Царствование Петра I с 1710 по 1725 годы" аудио книги Ишимовой "Сокращенная русская история". "...Северная война возобновилась на берегах Балтийского моря: в 1710 году Петр взял Ригу, Ревель, Выборг и Кексгольм. В 1711 году - Турция объявила войну России... в продолжении трех следующих годов 1712, 1713 и 1714 (Петр I) увеличивал свои...

Глава "Царствование Петра I с 1710 по 1725 годы" аудио книги Ишимовой "Сокращенная русская история". "...Северная война возобновилась на берегах Балтийского моря: в 1710 году Петр взял Ригу, Ревель, Выборг и Кексгольм. В 1711 году - Турция объявила войну России... в продолжении трех следующих годов 1712, 1713 и 1714 (Петр I) увеличивал свои...  Глава "Екатерина I и Петр II" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Наследники Петра I. В семействе его (Петра I), кроме второй супруги, императрицы Екатерины Алексеевны, были две дочери от нее, Анна и Елизавета, и внук от первой супруги, Лопухиной, Петр Алексеевич. В главе рассказывается о судьбе царевича Алексея...

Глава "Екатерина I и Петр II" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Наследники Петра I. В семействе его (Петра I), кроме второй супруги, императрицы Екатерины Алексеевны, были две дочери от нее, Анна и Елизавета, и внук от первой супруги, Лопухиной, Петр Алексеевич. В главе рассказывается о судьбе царевича Алексея...  "Императрица Елизавета" - глава аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". С восшествием на престол Елизаветы Петровны, внучки Петра I, немцы, занимавшие первые места на государственной службе были заменены русскими. В главе рассказывается о деятельности графа Алексея Григорьевича Разумовского, двух графов Шуваловых Петра и...

"Императрица Елизавета" - глава аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". С восшествием на престол Елизаветы Петровны, внучки Петра I, немцы, занимавшие первые места на государственной службе были заменены русскими. В главе рассказывается о деятельности графа Алексея Григорьевича Разумовского, двух графов Шуваловых Петра и...  Комментарий о Соборном Уложении к аудио книге Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей". Соборное Уложение 1649 года - свод законов Русского государства; принят Земским Собором 1648-1649 гг. Впервые выделены государственные преступления, законодательно оформлено крепостное право. Основной закон в России до 1-й половины Х1Х...

Комментарий о Соборном Уложении к аудио книге Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей". Соборное Уложение 1649 года - свод законов Русского государства; принят Земским Собором 1648-1649 гг. Впервые выделены государственные преступления, законодательно оформлено крепостное право. Основной закон в России до 1-й половины Х1Х...  Глава "Император Петр III" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Наследником императрицы Елизаветы Петровны был назначен ее родной племянник, сын сестры Анны Петровны, принц Шлезвиг-Голштинский Карл Петр Ульрих. Четырнадцати лет от роду он вызван был в Россию в первый же год царствования Елизаветы. Через несколько месяцев...

Глава "Император Петр III" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Наследником императрицы Елизаветы Петровны был назначен ее родной племянник, сын сестры Анны Петровны, принц Шлезвиг-Голштинский Карл Петр Ульрих. Четырнадцати лет от роду он вызван был в Россию в первый же год царствования Елизаветы. Через несколько месяцев...  Комментарий к главе о царствовании Екатерины Великой аудио книги "История России в рассказах для детей" А. О. Ишимовой. "Екатерина II Алексеевна (1729-1796) - российская императрица с 1762 года... В первые годы царствования укрепила привилегии дворян: право не служить,.. монопольное право на винокурение, владение землей, крепостным трудом. В ее...

Комментарий к главе о царствовании Екатерины Великой аудио книги "История России в рассказах для детей" А. О. Ишимовой. "Екатерина II Алексеевна (1729-1796) - российская императрица с 1762 года... В первые годы царствования укрепила привилегии дворян: право не служить,.. монопольное право на винокурение, владение землей, крепостным трудом. В ее...  Глава "Восстание Пугачева" аудио книги Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей". "Внутренний мятеж был между казаками. Нам известно уже, как склонно было к восстанию против правительства это беспокойное войско... Но в царствование Екатерины II восстание казаков яицких дошло до такой степени, что они в январе 1771 года убили...

Глава "Восстание Пугачева" аудио книги Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей". "Внутренний мятеж был между казаками. Нам известно уже, как склонно было к восстанию против правительства это беспокойное войско... Но в царствование Екатерины II восстание казаков яицких дошло до такой степени, что они в январе 1771 года убили...  Глава аудио книги "История России в рассказах для детей" Ишимовой "Завершение царствования Екатерины Великой".. 8 апреля 1783 года - присоединение Крыма к России. Крым был последним татарским царством, и с падением его весь берег Черного моря поступал во власть России. Потемкин Таврический, в звании наместника, управлял вновь обретенной...

Глава аудио книги "История России в рассказах для детей" Ишимовой "Завершение царствования Екатерины Великой".. 8 апреля 1783 года - присоединение Крыма к России. Крым был последним татарским царством, и с падением его весь берег Черного моря поступал во власть России. Потемкин Таврический, в звании наместника, управлял вновь обретенной...  Глава "Император Александр I" аудио книги "История России в рассказах" А. О. Ишимовой. Наследник Павла I, старший сын его, великий князь Александр Павлович был любимейшим внуком Екатерины Великой. В первом же своем манифесте Александр I объявил, что "принимает обязанность управлять по законам и по сердцу Екатерины II". Развитие и распространение...

Глава "Император Александр I" аудио книги "История России в рассказах" А. О. Ишимовой. Наследник Павла I, старший сын его, великий князь Александр Павлович был любимейшим внуком Екатерины Великой. В первом же своем манифесте Александр I объявил, что "принимает обязанность управлять по законам и по сердцу Екатерины II". Развитие и распространение...  Комментарий редакции аудио книги "Сокращенная русская история в рассказах для детей" детской Русской писательницы Х1Х века Александры Осиповны Ишимовой. Священный союз - союз Австрии и России, заключенный с целью обеспечения незыблемости решений Венского конгресса 1814-1815 годов, подавления революций и национально-освободительных движений. В...

Комментарий редакции аудио книги "Сокращенная русская история в рассказах для детей" детской Русской писательницы Х1Х века Александры Осиповны Ишимовой. Священный союз - союз Австрии и России, заключенный с целью обеспечения незыблемости решений Венского конгресса 1814-1815 годов, подавления революций и национально-освободительных движений. В...  Глава "Восстание декабристов 1825 года" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Восшествие на престол императора Николая I. "Царствование императора Николая I началось событием, дотоле неизвестным в истории русской, - началось бунтом против законного наследника престола. Причины тому были следующие. Так как император...

Глава "Восстание декабристов 1825 года" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Восшествие на престол императора Николая I. "Царствование императора Николая I началось событием, дотоле неизвестным в истории русской, - началось бунтом против законного наследника престола. Причины тому были следующие. Так как император...  Комментарии редакции аудио книги Александры Осиповны Ишимовой "История России в рассказах для детей" о восстании декабристов. В интерпретации движения декабристов А. О. Ишимова идет за придворным историографом М. А. Корфом, первым опубликовавшим работу о декабристах, которых он охарактеризовал как часть молодых безумцев, незнакомых ни с...

Комментарии редакции аудио книги Александры Осиповны Ишимовой "История России в рассказах для детей" о восстании декабристов. В интерпретации движения декабристов А. О. Ишимова идет за придворным историографом М. А. Корфом, первым опубликовавшим работу о декабристах, которых он охарактеризовал как часть молодых безумцев, незнакомых ни с...  Глава "Войны с Персией и Турцией 1826 - 1850 годы аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Твердость духа и неустрашимость всегда были присущи Николаю I. Тегеранским мир 1828 года на самых выгодных условиях для России. Она получила в свое владение два ханства - Эриванское и Нахичеванское и 20 000 000 руб. серебром... "Россия 1830-1834 годы. Польский мятеж и холера" в аудио книге Ишимовой "История России в рассказах для детей". 17 ноября 1830 года - восстание в Варшаве. По примеру Франции, "обратившейся в 1830 году в республику," в Польше образуются тайные общества, "...состоявших по большей части из молодых офицеров и студентов, они возымели нелепую мысль... Комментарий к главе о польском восстании аудио книги Александры Осиповны Ишимовой "История России в рассказах для детей". Польское восстание 1830-1831 годов направлено было против царизма. Подавив восстание, Николай I фактически отдал Польшу под военно-полицейскую диктатуру наместников. Можете слушать онлайн и скачать бесплатно и без...

Глава "Войны с Персией и Турцией 1826 - 1850 годы аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". Твердость духа и неустрашимость всегда были присущи Николаю I. Тегеранским мир 1828 года на самых выгодных условиях для России. Она получила в свое владение два ханства - Эриванское и Нахичеванское и 20 000 000 руб. серебром... "Россия 1830-1834 годы. Польский мятеж и холера" в аудио книге Ишимовой "История России в рассказах для детей". 17 ноября 1830 года - восстание в Варшаве. По примеру Франции, "обратившейся в 1830 году в республику," в Польше образуются тайные общества, "...состоявших по большей части из молодых офицеров и студентов, они возымели нелепую мысль... Комментарий к главе о польском восстании аудио книги Александры Осиповны Ишимовой "История России в рассказах для детей". Польское восстание 1830-1831 годов направлено было против царизма. Подавив восстание, Николай I фактически отдал Польшу под военно-полицейскую диктатуру наместников. Можете слушать онлайн и скачать бесплатно и без...  Глава "Россия 1831-1848 годы" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". "Император Николай I через полтора месяца после своего вступления на престол (31 января 1826 года) объявил, что учреждает в собственной канцелярии своей особое отделение для составления Свода всех отечественных законов... В апреле 1845 года исправленные...

Глава "Россия 1831-1848 годы" аудио книги Ишимовой "История России в рассказах для детей". "Император Николай I через полтора месяца после своего вступления на престол (31 января 1826 года) объявил, что учреждает в собственной канцелярии своей особое отделение для составления Свода всех отечественных законов... В апреле 1845 года исправленные...  Глава "Европейская революция и Крымская война 1848 - 1854 годы" аудио книги Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей". В этой главе дается оценка французской революции. Французская республика 1848 года представлена как "произведение безумных коммунистов и социалистов... Французские писатели граф Сен-Симон и потом Фурье...

Глава "Европейская революция и Крымская война 1848 - 1854 годы" аудио книги Ишимовой "Сокращенная русская история в рассказах для детей". В этой главе дается оценка французской революции. Французская республика 1848 года представлена как "произведение безумных коммунистов и социалистов... Французские писатели граф Сен-Симон и потом Фурье...  Комментарий к главе "Кончина Николая I" аудио книги русской писательницы XIX века Александры Осиповны Ишимовой "История России в рассказах для детей". "Николай I умирал с сознанием, что оставляет сыну тяжелое наследство, что тридцать лет правления завершаются катастрофой (Пресняков А. Е. Российские самодержцы, М, 1990, с. 318). И прежде, и...

Комментарий к главе "Кончина Николая I" аудио книги русской писательницы XIX века Александры Осиповны Ишимовой "История России в рассказах для детей". "Николай I умирал с сознанием, что оставляет сыну тяжелое наследство, что тридцать лет правления завершаются катастрофой (Пресняков А. Е. Российские самодержцы, М, 1990, с. 318). И прежде, и... myaudiolib.ru

А. О. Ишимова. «История России в рассказах для детей»

Перед тобой первый фрагмент из книги известной писательницы XIX века, современницы А. С. Пушкина – Александры Осиповны Ишимовой «История России в рассказах для детей». За несколько часов до трагической дуэли Пушкин написал Ишимовой последнее свое письмо:

Сегодня открыл Вашу «Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо писать! С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть, милостивая государыня, Вашим покорнейшим слугою

А. Пушкин.

27 янв. 1837.

КНЯЗЬ РЮРИК

Норманны заставили новгородцев и другое славянское племя, да и три племени финские платить им дань. Однако славяне и финны справились, выгнали незваных гостей и стали жить по-прежнему. Да недолго так жили. Много было беспорядков, правда не соблюдалась.

Случится спор у людей из разных родов, сойдутся старшины их судить, каждый за своего родного вступается. И начали роды друг с другом воевать. А был тогда обычай: если какое-нибудь важное дело, то собирались в одно место старшины всего племени или даже из нескольких племен, которые дружно жили между собою. Вот старшины племен, которые выгнали варягов, собрались да и начали думать, как бы им от беспорядков избавиться. Как же это сделать? Беда вышла оттого, что правдивого судьи не было. Будь такой судья, тогда и стали бы славяне мирно жить между собою. Только откуда же его взять? Из славян или финнов нельзя выбрать такого судью: опять будет делать несправедливости для своих. Надо судью из людей чужих — он вернее судить будет. Да и еще такого судью надо, чтобы силу имел, чтобы если подсудимый упрям, то заставил бы его слушаться. И положили славяне искать себе судей в чужой земле, именно у варягов. Слыхали они, что в одном роде варяжском, который назывался

Русью, есть три князя, которые и судят правдиво, и хорошие воины, так что и подданных сумеют заставить слушаться, и никому их в обиду не дадут. Этих братьев звали: Рюрик, Синеус и Трувор. Вот славяне и отправили к ним послов. Послы пришли, поклонились этим князьям и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка у нас нет, придите княжить и владеть нами». Эти князья согласились на их просьбу и пришли к ним со всем своим родом и дружиною.

Дружиной те назывались, которые за каким-нибудь князем или главным военачальником ходили на войну. Они ему были не родня, а потому служили, что надеялись с ним больше добычи получить, и точно, хороший князь очень любил свою дружину и берег ее.

Рюрик с братьями пришел в славянскую землю и привел с собою весь свой русский род, отчего и земля, где они стали княжить, назвалась Русью. Случилось это в 862 году после Рождества Христова.

Значит, теперь больше тысячи лет, как это случилось, тогда и началось Русское государство. Рюрик, Синеус и Трувор стали судить славян и финнов, которые их призвали, обороняли их от врагов, а они платили им за это дань. Платили дани столько, сколько назначит князь. Он сам за нею каждый год и ездил.

Синеус стал княжить в городе Белоозеро, Трувор – в Изборскс, а Рюрик – сперва в Ладоге, потом в Новгороде. Братья его умерли, и он стал всей Русью править.

А. О. Ишимова. История России в рассказах для детей.

АСКОЛЬД И ДИР

В дружине Рюрика было два воина, Аскольд и Дир, которые хотели быть наместниками, но он им не дал городов. Они отпросились у него в Царьград, чтобы служить греческому императору. Рюрик их отпустил. Вот они со своим родом поплыли по Днепру и увидели Киев. Спросили, чей это город, узнали, что он платит дань хазарам. Они остановились тут. Около них собралось довольно варягов, которые все еще продолжали этим путем ходить в Царьград на службу, Киевляне стали им платить дань вместо хазар; соседних славян эти воины победили и стали княжить в Киеве. Когда же Аскольд и Дир здесь усилились, то вздумали идти в Царьград уже не служить, а воевать и поплыли туда на 200 судах. А греческое войско в это время воевало в другом месте.

Русские стали грабить окрестности Царьграда, навели ужас и на самый город. В нем была влахернская церковь, где хранилась риза Вожией Матери. Главный архиерей греческий, который назывался патриархом, совершил молебствие и обнес эту ризу вокруг стен города. Поднялась буря, лодки русских разбило, они сами едва спаслись на берег и стали просить мира, а когда узнали все, что было, захотели сделаться христианами. Греки этому очень обрадовались, окрестили Аскольда и Дира и остаток их дружины, надарили им золота и серебра, шелковых тканей, и они воротились в Киев. С Рюриком они не совсем дружно жили, нападали на его южные земли, принимали тех, кто к ним уходил из Новгорода.

А. О. Ишимова. История России в рассказах для детей.

ros-istor.ru

Ишимова Александра Осиповна. История России в рассказах для детей (том 1)

РОДОСЛОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ ГОСУДАРЕЙ РУССКИХ

Таблица I Семейство великого князя Рюрика I Супруга: Эфанда, княжна урманская Сын: Игорь Таблица II Семейство великого князя Игоря I Рюриковича Супруга: Ольга, поселянка Псковской области Сын: Святослав Гораздо более Игоря прославилась прекрасная супруга его Ольга. Святослав, сын ее, был еще очень мал, когда умер отец его, и потому Ольга правила государством вместе с двумя знаменитыми воеводами – боярином Асмудом, дядькой маленького Святослава, и Свенельдом, начальником войска. История этой княгини очень любопытна. Каждый русский мальчик и русская девочка должны знать ее. Послушайте же. Ольга родилась в деревне около Пскова. Молодой князь Игорь приехал туда на охоту и случайно увидел эту деревенскую красавицу, которая так понравилась ему своей скромностью и умом, что он не хотел слышать о других невестах и женился на милой Ольге. В высоком дворце государя она была так же умна и любезна, как прежде в маленьком домике своих родителей, так же добра и ласкова с окружавшими ее знатными боярынями, как прежде со своими сельскими подружками. Услышав о смерти Игоря, Ольга обещала отомстить злым древлянам и тотчас послала войско свое в землю их. Древляне отправили послов с оправданиями, но Ольга приказала казнить их, не желая слушать этих оправданий, и, когда войско ее покорило их, она наложила большую дань на этот ненавистный ей народ и присоединила землю его к своему государству. Ольга вместе с маленьким Святославом объезжала свои области и везде приводила в порядок то, что было расстроено. Вы помните, любезные читатели, что, с тех пор как государи наши начали жить в Киеве, Новгород уже перестал быть столицей Русского государства. Князья киевские, воюя с Грецией и с соседними народами, не имели времени заботиться об отдаленных подданных своих – новгородцах – и позволили им самим выбирать своих судей и начальников, которые бы решали дела их, награждали добрых, наказывали злых и собирали с народа дань для князя киевского. Главного из таких начальников новгородцы называли посадником. Зная, что князь киевский далеко от них, они начали меньше уважать его и думали, что могут обойтись и без государя, имея своего посадника. Ольга поехала туда и умными распоряжениями заставила новгородцев вспомнить, что они должны быть покорны государю своему, хотя бы он жил еще гораздо далее от них. Так хорошо умела княгиня Ольга управлять государством! Народ любил и благословлял добрую мать государя своего. Но из всех прекрасных дел Ольги самое лучшее и самое великое было то, что она приняла веру христианскую. Она первая из русских поняла, как глупо молиться идолам, которые столько же могли слышать молитвы бедных людей, сколько слышат вас ваши куклы, когда вы говорите с ними. Умная княгиня чувствовала в сердце своем, что есть Бог, без которого не мог быть мир и все, что мы видим в этом мире. К тому же она много слышала о вере христианской с тех пор, как жила в Киеве: воины князя Олега и супруга ее Игоря, бывшие вместе с ними в Греческой империи[2], рассказывали дома о счастье и добродетелях истинных христиан, о святости веры их, о терпении, с которым они переносили несчастья здешней жизни, надеясь на награду в будущей. Надобно сказать, что в это время греки давно уже перестали быть идолопоклонниками и знали истинного Бога. В столице их Константинополе жил патриарх, т. е. начальник духовенства христиан греческих. У него-то княгиня Ольга хотела учиться закону Божию и для того поехала в Константинополь в 955 году, когда сын ее уже вырос и она перестала управлять государством. Патриарх и император греческий Константин Багрянородный дивились уму и кротости знаменитой государыни русской. Патриарх рассказал ей о жизни, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа, научил ее всему, что должны знать все любящие Господа и верующие в него, и потом окрестил ее. Император был крестным отцом Ольги; в крещении назвали ее Еленой. С восторгом возвратилась она в Киев, радуясь тому, что может просветить душу сына своего и сделать его также христианином. Но молодой гордый Святослав не хотел слышать о новом законе[3]. Княгиня печалилась, что не может разделить с сыном счастье знать истинного Бога, и умерла с этой печалью через 14 лет после крещения. Церковь наша признала ее Святой, а история – Мудрой. Неудивительно, что Святослав не слушал добрых советов матери, когда она говорила ему о Боге: он думал только о сражениях, желал только того, чтобы все говорили о его храбрости и чтобы все боялись его. Конечно, нельзя было не говорить о нем: мало было людей таких смелых и таких терпеливых, как он. Он всегда первым бросался в опасность и никогда не нападал на врагов нечаянно, а посылал наперед сказать им: «Иду на вас!» Как храбр был дух его, как крепко тело! Он не боялся никакой погоды – ни слишком жаркой, ни слишком холодной, спал на земле, даже без палатки, войлок был его постелью, седло – подушкой, грубое мясо диких зверей – его пищей, простая вода – питьем. Таков был Святослав, таковы почти и теперь все наши солдаты. Вы, верно, слыхали, как терпеливы они во время войны, как охотно едят они тогда один черный хлеб, пьют одну воду и спят часто на мокрой земле. Они рады переносить все это, лишь бы не уступить победы неприятелю, и это делают не они одни, но также офицеры и генералы их, если того потребуют обстоятельства. Молодой Святослав начал побеждать, как только принял начальство над войсками. Первые народы, покоренные им, были вятичи, хозары, ясы и касоги (касогами называли тогда нынешних черкесов). Когда уже все соседние народы были покорены, он пошел в Болгарию, завоевал и эту страну, которая так понравилась ему, что он хотел было остаться навсегда жить в тамошнем городе Переяславце, но вдруг получил известие, что к Киеву пришли страшные печенеги. Вы помните этот злой народ, который еще при Игоре поселился со своими шатрами вблизи России? Они боялись храброго Святослава, но, когда узнали, что он ушел далеко от своей земли, напали на Киев, а воевода русский Претич и с ним немного войска стояли на другой стороне Днепра, так что бедные киевские жители не могли даже сказать своим защитникам, что они в опасности. Русская столица и все семейство Святослава, верно, погибли бы, если бы не нашелся один смелый пятнадцатилетний мальчик, который спас их. Он надел такое же платье, какое носили печенеги, взял в руку уздечку и вышел из города в поле, будто бы искать свою лошадь. Печенеги не заметили, что это русский, и пропустили его через свое войско. Когда же он дошел до берега, то сбросил с себя платье и поплыл. Тут опомнились неприятели и пустили в него множество стрел, но он был уже далеко, в кругу своих, которые встретили его в лодке. Претич, узнав, что Киев в опасности, тотчас велел воинам своим приготовиться к сражению и на рассвете поехал на лодках к городу с громкой военной музыкой. Печенеги, которые боялись одного имени Святослава, испугались, думая, что сам Святослав возвратился из Болгарии. Тут уж им было не до того, чтобы идти к Киеву: они думали, как бы спасти самих себя, и тотчас же удалились от города, а жители киевские с радостью вышли встречать своих избавителей. Тогда было очень весело в Киеве. И вы, верно, догадаетесь, кому было всех веселее? Точно, доброму молодому киевлянину было всех веселее! Он сделал более, нежели Претич и все его воины. Он мог сказать: «Я хотел умереть за мое отечество и за детей моего государя! Я спас всех!» Вы можете представить себе, как щедро наградил его Святослав, который вскоре приехал в Киев. Печенеги же были наказаны за свою дерзость: Святослав прогнал их далеко от границ своего государства. Но скоро наскучила ему тихая жизнь в Киеве: ему хотелось возвратиться опять в любимую им Болгарию, где было много золота, серебра, вина, меда и всяких плодов. Чтобы скорее исполнить свое желание, он поручил государство трем сыновьям своим и, приказав им жить дружно между собою, отправился в Болгарию. Но болгарские жители встретили его совсем не с такой любовью, с какой проводили киевляне: он не был природным государем их, и потому неудивительно, что они не очень любили его. К тому же сосед их, греческий император Иоанн Цимисхий, совсем не желал видеть храброго Святослава так близко от Греции и старался всеми силами вытеснить его из Болгарии. Он собрал войско и выступил против Святослава, который, потеряв болгарскую столицу свою Переяславец, должен был затвориться в городе Доростоле[4]. Иоанн окружил этот город. Греков было так много, что Святославу и воинам его нельзя было думать о спасении. Но здесь-то и доказал князь русский, что он был точно герой. Когда воины его, терпя более двух месяцев голод и страдая от ран, советовали ему просить мира у неприятеля или убежать ночью в отечество, Святослав сказал: «Нет, друзья мои! Могут ли жить весело те, которые спасутся бегством? Победим или умрем! Мертвым срама нет! Я пойду вперед, и, когда положу свою голову, тогда делайте что хотите!» «Мертвым срама нет!» Это замечательное восклицание Святослава повторено у Жуковского в его «Певце во стане русских воинов», когда он, сообразно понятиям скандинавцев, воображает, что тени древних героев наших носятся над полем битвы: Смотрите, в грозной красоте,Воздушными полками,Их тени мчатся в высотеНад нашими шатрами…О Святослав, бич древних лет,Се твой полет орлиной.«Погибнем! Мертвым срама нет!» —Гремит перед дружиной. Такие слова храброго князя ободрили воинов до того, что они громко вскричали: «Где ляжет голова твоя, государь, там лягут и наши!» На другой же день они вышли из города навстречу неприятелям. Несмотря на то что греков было гораздо более, долго нельзя было узнать, кто победит: так храбро сражались русские. Но вдруг подул страшный ветер прямо в лица их. Войско Святослава не могло продолжать сражения из-за густой пыли, и греки остались победителями. Раненый Святослав, чувствуя, что несколько храбрых воинов его не могут победить сильного войска греков, согласился наконец просить мира. Иоанн Цимисхий обрадовался этому – и два знаменитых врага помирились. Они оба желали видеть друг друга. Это свидание произошло на берегу Дуная. Император Иоанн приехал верхом, платье его сияло золотом и дорогими каменьями, со всех сторон окружали его воины в блестящих латах. Святослав приплыл в лодке, гребя сам веслами. Простая белая одежда его не имела никаких украшений, в одном ухе только светилась золотая серьга с двумя жемчужинами и рубином, но вид его был так важен, в голубых глазах его приметно было так много величия и благородства, что Иоанн почувствовал невольное почтение к герою русскому и сошел с лошади. Святослав пристально посмотрел на него, поговорил с ним немного и отъехал от берега. Весело отправился в Грецию Иоанн; грустно было плыть к Киеву Святославу, в первый раз побежденному! Злые печенеги, зная, что русских осталось в живых немного, ждали их на берегах Днепра. Старый Свенельд, который был воеводой еще при Игоре, советовал государю своему проехать опасное место посуху, но храбрый князь был часто безрассудно смел и, несмотря на то что войско его было очень мало, пустился в опасный путь. Печенеги, которых было множество на берегу, бросились на русских, как только увидели их, и гордый, бесстрашный Святослав был убит в этом сражении. Один Свенельд и несколько воинов спаслись и рассказали киевлянам о смерти их государя. Куря, князь печенегов, отрубил голову Святославу и из черепа сделал чашу, в которой подавали вино на его праздниках.thelib.ru