билеты / 8 вопрос. значение переводной литературы в форм. оригин. русской. Роль и значение переводной литературы в культуре древней руси

8 вопрос. значение переводной литературы в форм. оригин. русской

Бесспорно, роль переводной литературы в развитии русской, значительна. Литература, пришедшая на Русь с помощью русских и болгарских переводов.

1. - была теснейшим образом связана с церковью;

2. - была посвящена задачам дидактики, покорности, поучения, воспитания граждан в духе покорности церкви и государству;

3. - носила идеалистический характер и была в значительной мере отрешена от жизни. Ее характеризовала застылость ферм, отсутствие движения.

Наряду с церковной была перенесена и светская литература господствующего класса, отвечавшая прежде всего классовым потребностям феодалов, так как:

1. - она способствовала укреплению церковной идеалогии;

2. - она способствовала утверждению в русской лит – ре ряда образов, символов, метафор, отражавших все ту же церковную идеалистическую систему.

По мнению А. И. Соболевского и В. М. Истрина огромное количество переводов было сделано уже в первые годы официального крещения Руси; при правлении Ярослава Мудрого были переведены: « Хроники» Георгия Синкелла и Георгия Амартола, « История иудейской войны» Иосифа Флавия, «Александрия»( повесть об Александре Македонском»).

Переводная литература была воспринята на Руси далеко не пассивно: «переводчики» предпочитали считаться с потребностями читателя иногда в большей мере, чем соблюдать близость к оригиналу: они вносили в переводы дополнения, сокращения, отрывки из других произведений, перестраивали композицию.

Что представляет собой переводная литература и что новое она внесла в русский обиход? Прежде всего, практические потребности богослужения вызвали на Руси появление богослужебных и церковных книг. От одиннадцатого века до нас дошли служебная месячная Минея, Триоди, служебники и Требники. Основной корпус христианского вероучения – Библия, не был еще полностью переведен в 10-11 веке.

Помимо исключительно деловой части эти богослужебные книги заключали в себе тексты литературного – поэтического характера. Чрезвычайно пестрый и в идеологическом и художественном плане, состав Библии включал в себя произведения самых разнообразных жанров, начиная с философской лирики и кончая воинской повестью.

Были перенесены на Русь из Болгарии и частично переведены многочисленные сочинения христианских писателей 3 – 11 вв. Особенно были распространены произведения Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, из сборников – «Златоструй», т.е. преимущественно учительная литература - проповеди и поучения.

Русские переводчики или русские переписчики дополняли переводные поучения своими вставками, применяли поучения к русской действительности.

Пропаганде нового мировоззрения на Руси служили так же переводные сборники изречений из священного Писания и античных авторов. Древнейший из таких списков таких изречений вошел в Изборник Святослава 1076 года.

В небольшом количестве, но вероятно, что в первые же десятилетия христианства пришла христианская историческая литература, такие труды, которые побуждали историческую мысль. К их числу следует причислить прежде всего хроники и хронографы. Они представляют собой историю возникновения от мира до нового времени. Таких хроник или хронографов, составленных по тому или иному принципу было довольно много в византийской литературе. Наиболее типичными , которые нашли отражение и местно и в нашей литературе, являются хроника Иоанна Малалы и хроники Георгия Амартола. Помимо двух хроник переводились и другие « Летописец вкратце» патриарха Никифора, хроники Георгия Синкелла и др.

К числу древнейших переводных литератур относится прежде всего литература учительская, содержащая церковные поучения, главным образом – жития святых, имевших большое значение для церковной практики, так как она имела большое поучительное значение в глазах читателя, она должна была побуждать его подражать жизни святого, напоминать о заветах христианства. Житийная литература была очень популярна, ведь в то же время она давала очень разнообразный материал, в котором элементы житийно-чудесного переплетались с народной фантастикой, с дохристианскими представлениями и мифами.

Выразительные картины искушений святых, подробности чудес, воинские эпизоды, разнообразные характеристики святых – монахов-отшельников, воинов, церковных иерархов, мучеников, князей, живших в разнообразных географических и исторических условиях, расширяли литературные вкусы читателей, вводили в употребление разнообразные литературные формы.

Каковы были потребности русской действительности? В основном, это были потребности господствующего класса( она слагалась из идеологии – извне – христианской церковной, преобладающей и дружинной, рыцарской) росла на местной почве, но охотно принимала иноземные соответствия - « Повесть о Дигенисе», « Александрия».

Классовый характер переводной литературы не исключал возможность проникновения народных элементов, особенно народный, еретический элемент был усилен в апокрифах. В широкой степени они брали материал из античных мифов, дохристианских и восточных религиях, в фольклоре и эллинистической философии.

На первых порах на Руси господствующий класс недостаточно осознавал оппозиционный характер апокрифов. – апокрифами пользовались такие писатели как Кирилл Туровский и Климент Смолятич.

Однако не вся переводная литература имела целеустремленный классовый характер. Целые области византийского лит. творчества не получили своего отражения в русской переводной литературе. Но на другие она оказала очень большое влияние.

Византийская литература принесла с собой своеобразное воззрение на писательский труд – это воззрение почти не ощущается в «Поучении» Владимира Мономаха или в « Слове о полку Игореве»., зато находит в поучении церковного характера- житиях и поучениях. Это воззрение ограничивало творческие возможности писателя, вело к консервативности, скованности, анонимности писательского дела. Каждый писатель рассматривался как передатчик вечных идей, независимых от времени и обстоятельств. Поэтому личность автора не заслуживает особого внимания, такой образ писателя предстает в «Слове о поучении церковном» Кирилла Туровского ; другое в «Слове о полку Игореве», где Боян « яркая индивидуальность, вдохновленный творец, а не передатчик чужого. Образ Бояна, прогрессивнее и ближе к нам. Но в целом же переводная литература имела более прогрессивное, чем консервативное значение.

Стоит отметить, что произведения церковной литературы возникающие на русской почве были созданы не только потому что были перенесены переводные образцы, но поскольку таковое требовал сам христианский культ.

Значение переводной литературы наглядно показано еще на одном произведении: на « Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона, которое построено по типу византийских церковных ораторских произведений, насыщено богословской символикой общехристианского характера, насыщенно богословскими темами.

1 – ая часть посвящена богословскому вопросу: взаимоотношению Старого и Нового завета, преимущество христианства над иудаизмом.

2 – ая часть – прославление главного инициатора крещения Руси – Владимира Святославича, молитва о сохранении Русью независимости . Русь использует взятое у Византии для борьбы с ней.

Перенесенная в крепкую среду, столкнувшись с интенсивнейшей потребностью в собственной литературе, вступив в борьбу с многовековыми местными традициями устного народного творчества, переводная литература приобрела важное значение в развитии русской литературы не как образец для пассивного подражания , а в ее творческом поступательном движении.

Культурные связи северо – восточной Руси с западно – европейским литературным миром проникали на Русь через Далматинское побережье, где славянская культура соприкасалась с византийской и западно – европейской.

Одним из произведений из Далмации является « Сказание об Индийском царстве» - сербский перевод был сделан с латинского текста. По мнению академика Истрина « Послание» возникло на греческом языке, что доказывается наличием грецизмов тексте, полностью не сохранилась- в списках Александрии.

В общем потоке произведений, отличавшихся восточным колоритом, перешла в северо- восточную Русь из Сербии и повесть о двенадцати снах Шаханши- ее содержание составляют эсхатологические предсказания, изложенные в форме снов – загадок царя города Ирин, по имени Шаханши, и толкования на эту тему его умного раба философа Мамера . Вопросно – ответная форма была известна в глубокой древности в Индии и Иране, по сходству композиции сближается тибетским сказанием. Сходство с литературой Востока дало Веселовскому предположить восточное происхождение повести: вероятно, она возникла в буддийской среде.

Только в Х111 – Х1V вв проникает ряд апокрифов – в них речь идет об апокрифах, соединяются элементы - « путешествий» и « житий» - их интерес сосредоточен на вопросе о стране блаженных – нагомудрецов и земном рае – Хождение Зосима к рахманам и Слово о Макарии Римском( апокрифическое « Слово о трех монахах» - состоит из основных звеньев: 1). тяжелый путь с преодолением препятствий;

2). страна блаженных;

3). преддверие рая.

Получила отражение в др.рус. литре, например, в послании архиепископа новгородского тверскому владыке Федору.

«Александрия» псевдо – Каллисфена распространялась в др. рус. литре в хрониках Иоанна Малавы, продолжала вместе с тем существовать и отдельно.

Толковая Палея – составитель скорей всего русский, но составлена по библейским книгам, апокрифам, Шейоднова Иоанна Экзарха и др. – по Ветхому Завету.

Период Х!V – ХV второго южнославянского влияния .

В Сербии и Болгарии складываются независимые государства, в центре по степени влияния стоит Афон, затем Константинополь. С этим временем связано влияние (?) исихиазма.

В развитии русского исторического повествования важную роль сыграли переводные хроники Иоанна Зосимы.

Так же на Дамацком побережье возникла и новая версия история Александра Македонского , возникла новая версия Александрии , названная по месту своего происхождения сербской. Основана она в основном на иудейско – христианской редакции Александрии псевдо – Каллисфена, заметно испытав влияние какого то романского, возможно итальянского пересказа историка.

Популярность апокрифической литре вызывает появление у южных славян первого самостоятельного , не переведенного с греческого, индекса ложных книг. – запрещения не помешали проникновению новых апокрифов , например Никодимова Евангелия.

Переводная литература конца ХV – начала ХV! в.

Западная культура в это время меньшей степени отразилась в русской книжности, однако с конца конца ХV – начала ХV! в заметен приток с Запада сочинений разнообразного содержания. Рядом с сочинениями, типичными для средневековой науки книги блаженного Августина переводились и такие, в которых звучали отголоски Нового времени.

« Лусидариос»( « Золотой бисер») своеобразная энциклопедия средневекового знания, приспособленную к пониманию мирян и отвечавшую отчасти требованиям новой культуры, представлял сборник вопросов и ответов по всем отраслям знаний.

Дипломатические отношения между Московским государством и западноевропейскими державами расширили круг разнообразных сведений, которые перевозили из Европы русские послы и иноземцы, посещавшие Москву. Сталкивались непрерывно в своей политике с мусульманами, москвичи заинтересовались описанием главных их святынь – Мекки и Медины.

В 1493 г. через Рим в Москве было получено описание путешествия некоего « мужа - римлянина» Людовика ко гробу « Магомета прелестника». Это статья была включена в русские хронографы.

Из произведений беллетрестических , занесенных в русскую литру в это время , известно только три: « Сказание о Дракуле – воеводе», небольшой диалог «Прение Живота и Смерти» и троянская история « Гвидо де Колумна»

Сказание о Дракуле воеводе – краткая характеристика . Трудно установить, оригинальное или переводное это произведение, если русское, то вполне возможно, что оно основано на каком нибудь западном предании о Дракуле или устных сказаний о нем. Автор неизвестен. Его приписывают дьяку Федору Куницыну, стоявшего во главе этого посольства.

« Диалог Жизни и Смерти» отражал средневековую тему «пляски смерти»- непременную зависимость человека от беспощадной смерти. В произведениях показывали конкретные жертвы на примере конкретных сословий. Вместе с Реформацией в эту тему привносится мотив возмездия: смерть забирает богатых, угнетающих простых людей.

В конце ХV – начала ХV! в. в русской литре в третий раз появилось в новом художественном оформлении описание Троянской эпопеи. – оригиналом русского перевода была латинская обработка Х111 в. – Гвидо де Колумна – сохраняются некоторые латинские конструкции . Ее отголоски встречаются в Новгородском Житии Михаила Клом(н)ского, в переписке с Курбским Грозный упрекает того в предательстве , сравнивания с Энеем и Антенором, предавшим Трою. …..стилистики ощущается в творчестве двух историков Смутного времени – дьяка Тимофеева и Катырева Ростовского.

« Паренесис» Ефрема Сирина – популярный в Древней Руси сборник слов, преимущественно назидательного характера, восходящий к греческому переводу произведений Сирийского богослова, писателя и поэта Ефрема Сирина – относится к времени древнейших переводов, сделан в Х в. « Паронесис» был одной из самых читаемых книг в древней Руси и других славянских землях – его слова в той или иной степени вошли в Измарагд, Пролог, Толковую Палею.

О Византийском влиянии в болгарской и древнерусской литературе !Х – Х11 в.

Переводная литра !Х – Х11 в состояла в основном из произведений, переведенных с греческого языка. Сам факт византийского влияния никем не оспаривается.

Обращает внимание следующий факт: Древней Руси !Х – Х11 в современная ей византийская литра была практически неизвестна, хоть в это время виз. литра переживает расцвет, эту эпоху называют даже эпохой византийского Ренессанса, возрождается интерес к античности – ан. философии, античной худ. прозе и поэзии. Но этот широкий размах прошел для Руси бесследно. Ни один из более заметных византийских авторов той эпохи переведен не был. Некоторые церковные писатели того времени такие как Никита Стифат, Петр Домаскин становятся в болгарском переводе известными на Руси, но уже в эпоху второго южнославянского влияния – середина Х!V в.

Из писателей Киевской Руси византийскими веяниями был задет может только Климент Смолятич, по его собственному утверждению. Но так как его произведения до нас не дошли, проверить это сложно. Такая же ситуация и в Болгарии !Х – Х! в – переводили много, но не современников.

Это отсутствие активного интереса к современной византийской литре нельзя объяснить недостаточным знанием греческого языка или отдаленностью культурных центров Руси и Болгарии от Византии. И там, и там, знание греческого было отнюдь не редким. Политические, церковные и культурные связи были весьма оживленными. Значит, отбор материала древнерусскими и болгарскими книжниками основывается на другом принципе.

Ведь им предстояло за короткий срок освоить необозримое литер. наследие. Совр. визант. литра была сложна для понимания даже человека, искушенного в книжном чтении, она предполагала знание всего предшествующего развития. Переводчики, приобщаясь к этому наследию, должны были мириться с положением дел: с уровнем просвещения в стране, отсутствием каких либо лит. традиций, осведомленности не хватало. Поэтому и начинали не с конца, а с начала. Книжники, выбирая литру для перевода, ориентировались преимущественно на авторов !V – V! вв, на классиков греческой церковной литры.

Из числа едва ли не первое место по количеству переводов занял Иоанн Златоуст, не меньшим авторитетом пользовались Григорий Назианзин, Василий великий и Григорий Нисский, Афанасий Александрийский, Кирилл Иерусалимский, ранее переведенный на греческий – Ефрем Сирин.

Было переведено несколько произведений восточной литры – повесть о царе Дариане с древнеевр(?), роман об Александре Македонском, «История иудейской войны»- Флавия Иосифа.

Наряду с классиками церковной письменности, переводили и произведения массовой литры, рассчитанные на мирского читателя , общедоступные по содержанию и языку: « Хроники Иоанна Мо…», апокрифы, патерики.

Эта литература не имеет устойчивого наименования.

1). ранневизантийская;

2). древнехристианская( но тогда еще и на латыни, арабском, армянском и арамейском).

3). включают в состав позднеантичной ( но точно вопрос: когда греческая античная литра сменяется византийской).

Занятые переводом в основном древнехрист. лит- ры , книжники авторов собственно византийских переводили мало. Они отобрали наиболее существенное то, что , не сумели отыскать у писателей 2 – V1 вв – « Луг Духовный» Иоанн Мосх,

« Хроники» Георгия Синкелла.

Роль византийской литры в становлении болгарской и древн. русской литры была достаточно велика, но заключалась она преимущественно в том, что византийская книжность помогла им решить основную поставленную перед ними проблему: освоение древнер. лит. наследия.

В !Х – Х! в. в Византии существовало большое кол- во сборников антологий, где уже были подобраны произведения раннохрист. классиков. Некоторые из них очень рано получили широкое распространение , часто переводились достаточно дословно, дополнялись материалами из других антологий. Таково происхождение « Учительного Евангелия» в разных его версиях, « Златоструя» в разных его версиях.

Большинство произведений литературы становилось известным болгарским и др – рус. книжникам в византийской редакции. В рассматриваемую эпоху Византия была скорее посредницей.

Всякая литра в какой то мере связана с предшествующей ей литературной традицией. Это имеет место и в Болгарии и на Руси. Ориентация на классиков старохрист. литры не могла так или иначе проявиться и в местном оригинальном творчестве.

И она действительно сказалась, особенно ярко в агиографии. Относительная « историчность» в обрисовке главного героя, внимания к разного рода бытовым реалиям, простота изложения, почти полное отсутствие декоративности риторики – это свидетельствует о том, что древнерусские и болгарские агиографы примкнули ………

традиции. И это неудивительно, если учесть, что интересны для них были в первую очередь такие произведения, как « Житие Антония великого» Афанасия Александрийского. Господствующий в то время в византийской агиографии « украшенный» стиль Симеона Феофраста стал прививаться в Болгарии и на Руси значительно позже – в Х!М – XV вв.

Не менее ярко сказалось ориентация на классиков и в ораторской прозе. Хоть в Византии эта область пришла в упадок, на Руси возраждаются в « Слове о законе и благодати» в творчестве Кирилла Туровского.

Частично В.Т. сказались и на летописании, хотя по своему строю оно скорее хронографическое, чем историографическое. Не случайно в поисках нужного материала летописцы обращались к старым хроникам.

Свой исторический путь болгарская и древнерусская литература начали, отталкиваясь от того же лит. наследства, что и византийская в V!! – V!!!в, проникаясь все более местными, национальными элементами.

studfiles.net

| АрхеологияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБотаникаБухгалтерский учётВойное делоГенетикаГеографияГеологияДизайнИскусствоИсторияКиноКулинарияКультураЛитератураМатематикаМедицинаМеталлургияМифологияМузыкаПсихологияРелигияСпортСтроительствоТехникаТранспортТуризмУсадьбаФизикаФотографияХимияЭкологияЭлектричествоЭлектроникаЭнергетика | Древняя русская литература не только не была изолирована от литератур соседних — западных и южных стран, в частности — от той же Византии, но в пределах до XVII в. мы можем говорить об обратном — об отсутствии в ней четких национальных границ. Мы можем с полным основанием говорить о частичной общности развития литератур восточных и южных славян. Существовали единая литература, единая письменность и единый литературный (церковнославянский) язык у восточных славян (русских, украинцев и белорусов), у болгар, у сербов, у румын. Основной фонд церковнолитературных памятников был общим.Богослужебная, проповедническая, церковно-назидательная, агиографическая, отчасти всемирно-историческая (хронографическая), отчасти повествовательная литература была единой для всего православного юга и востока Европы. Общими были такие огромные памятники литературы, как прологи, минеи, торжественники, триоди, отчасти хроники, палеи разных типов, «Александрия», «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Троянская история», «Повесть об Акире Премудром», «Пчела», космографии, физиологи, шестодневы, апокрифы, отдельные жития и пр., и пр.[1]H. К. Гудзий, возражая мне по этому поводу в статье «Положения, которые вызывают споры», утверждал, что перечисленные мною общие памятники «почти сплошь переводные». Но заявить так никак нельзя. Я включаю в свое перечисление и русские по происхождению памятники], вошедшие в фонд общей южнои восточнославянской литературы, однако можно было бы указать не меньшее число памятников болгарских, сербских и даже чешских, ставших общими для восточнои южнославянских литератур без всякого перевода в силу общности церковнославянского языка. Но дело не в том — были ли общие для всех православных славян памятники переводными или оригинальными (и те и другие представлены в изобилии), а в том, что все они были общими для всех восточнои южнославянских литератур в едином тексте, на одном и том же языке и все они претерпевали общую судьбу. В литературах православного славянства можно наблюдать общие смены стиля, общие умственные течения, постоянный обмен произведениями и рукописями. Памятники были понятны без перевода, и сомневаться в наличии общего для всех православных славян церковнославянского языка не приходится (отдельные «национальные» варианты этого языка не препятствовали его пониманию).Вполне может быть создана единая история литературы южных и восточных славян в пределах до XVI в.. Отъединенность древней русской литературы — миф XIX в. Правда, можно обратить внимание на то, что древнерусская литература была тесно связана с православием и ее связи с литературами Византии, Болгарии, Сербии, Румынии, а в древнейший период — с западными славянами объяснялись главным образом связями вероисповедными. Да, это одно из объяснений, но нельзя говорить только о связях в пределах религиозной литературы, так как эти связи заметны и в хронографии, и в традициях эллинистического романа, в «Александрии», в литературе «естественнонаучной» и т. д. и т. п. С принятием христианства на Руси начинается процесс трансплантации Византийской православной культуры. Но этот процесс не представляет собой механического соединения в хронологическом порядке разнородного материала. Благодаря высокому уровню развития восточных славян, наличию письменности, самостоятельности книжников, русская культура, усваивая чужую культуру, развивала свою. переведённые или переписанные произведения приспосабливались к местным, национальным условиям, приобретали новые черты, т.е. продолжали жить и развиваться. Следует отметить, что не все переводные произведения изменялись в одинаковой степени. Совсем не менялись или подвергались незначительным изменениям сочинения, связанные с церковной жизнью и уставом. Произведения светского характера изменялись в гораздо большей степени. Благодаря переводной литературе, трансплантированной на русскую почву, Древняя Русь в короткий срок получила литературу, разнообразную по своим жанрам, а уже через несколько десятков лет по образцу переводных произведений стали создаваться на Руси оригинальные произведения.

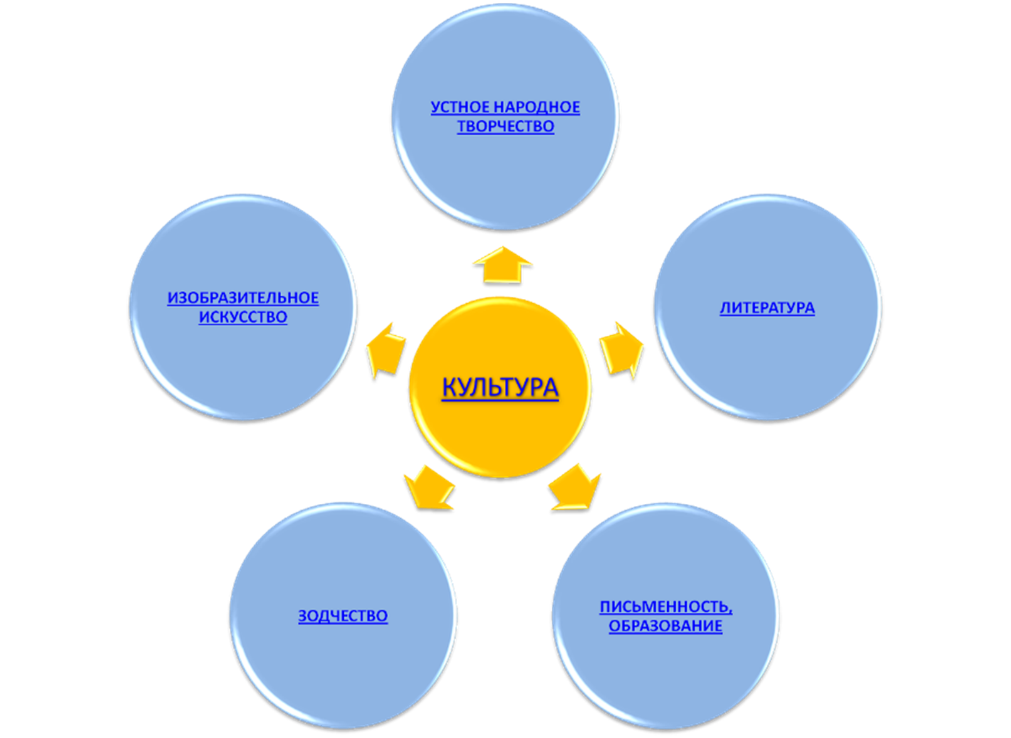

Литература периода древнерусской народности X – начала XIII века. Общая характеристика.

Это лит-ра 3 братских народов: русских, белорусов, украинцев. Лит-ра развивается в период активного усвоения христианских ценностей и форм народности. Молодому гос-ву необходимо было заявить о себе, аккумулировать гражданские и духовные ценности, показать своё значение в истории др. гос-в. Лит-ра становится мощным оружием в борьбе за новое гос-во и нового человека. Следует помнить, что церковно-христианская идеология, выросшая на почве византийской культуры, относилась враждебно к народному творчеству, обличая в ней язычество. Древнехристианская книжность, пришедшая на Русь, была многообразной и многожанровой. В первую очередь переводились церковные сочинения, т.к. основная роль церковно-канонических и богослужебных книг заключалась в пропаганде нового вероучения, в приобщении к христианству русских людей, вчерашних язычников. К церковно-христианской литературе относятся прежде всего книги священного писания - библейские книги Ветхого и Нового заветов. Ветхозаветные книги рассказывали о древних судьбах еврейского народа, а новозаветные — о начальном периоде христианства. Книги Ветхого и Нового завета были полезны христианскому читателю не в дидактическом отношении, но представляли интерес и в чисто литературном плане. Большой популярностью на Руси пользовались Псалтыри - сборники религиозных песен и гимнов. Они отличались поэтической выразительностью и лиризмом, были отмечены высокими художественными достоинствами. Разнообразная дидактическая лит-ра. И.Златоуст «Златоструй» Церковно-поучит. Лит-ра была наиболее популярной. Она способствовала развитию красноречия, развитию русс.слова. Большое распространение на Руси получили жития святых или агиографические произведения (агиос - святой). Агиографическая литература утверждала условный, идеализированный образ христианского героя, чья жизнь и деятельность были призваны пропагандировать церковную идеологию. Отрешившись от всего земного, святой целиком посвящал себя богу и примером своей жизни утверждал истинность основных положений христианского вероучения. Примером может служить житие Алексия, человека божия, житие великомученицы Варвары. К библейским книгам Ветхого и Нового завета примыкали апокрифы, жития, сочинения «отцов церкви» и др. Апокрифы (гр. - потаённый) - легенды о персонажах библейской истории, но сюжетно отличающиеся от тех, которые содержатся в библейских книгах. Сущ. Ветхозаветных и Новозаветных апокрифов.Апокрифическая литература была предназначена для узкого круга читателей, т.е. это была литература для избранных, и поэтому поддерживалась и поощрялась церковью. Однако со временем в связи с развитием ересей апокрифы были использованы еретиками. Это привело к тому, что они стали подвергаться гонениям со стороны церкви, заноситься в индексы — списки «ложных» или «отречённых» книг. На протяжении многих веков большой известностью на Руси пользовался апокриф «Хождение богородицы по мукам». Древнейший русский список его относится к XII веку. Этот апокриф тоже был занесён в индекс. Вероятно, это объясняется тем, что в апокрифе подвергается сомнению представление о божеской справедливости, которое поддерживалось официальной церковью. Бог выступает в апокрифе как суровый и неумолимый судья, безучастный к человеческим страданиям. Популярным был и апокриф «Како бог сотвори Адама». В нем равным по силе богу выступает дьявол, который принимает активное участие (наравне с богом) в сотворении человека. Распространение получили и патерики, сборники коротких рассказов по большей части о монахах, прославившихся своим благочестием и аскетизмом. Для них были характерны элементы занимательности, которые переплетались с бытовыми эпизодами чисто светского характера. Всё это определило их популярность на Руси. «Патерик Иерусалимский» Назидательная лит-ра: Авторитарно-энцеклопедического характера. Давала информацию о разных сферах жизни. (Софокл, Диоген,Сократ,Эсхил и т.д.) Вместе с церковной литературой переводились и светские книги. Например, уже в XI в. на Руси существовало в переводах несколько хроник, которые излагали исторические факты в свете церковно-христианской идеологии. Из них наиболее значительны хроники Иоанна Малалы (VI в.) и Георгия Амартола (IX в.). Они знакомили русских читателей с мировой историей, кроме того, их фактическими данными пользовались древнерусские книжники. В частности, в развитии русского летописания и русской хронографии немалую роль сыграла хроника Георгия Амартола. Из светской литературы распространение на Руси получила «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. (!) Историческая повесть не очень распространялась, т.к. относилась к разряду неполезной лит-ры. Немалое историко-литературное значение имели и естественнонаучные сочинения. «Шестоднев» — произведение, в котором комментируется библейский рассказ о сотворении богом мира и человека за шесть дней. «Шестодневы» характеризуются обилием фантастических элементов. «Физиолог» — книга, содержащая сведения о животных, действительно существующих (льве, орле, муравье, ките, слоне и т.д.) и воображаемых, фантастических (фениксе, сиренах, кентавре и др.), а также о растениях и драгоценных камнях (алмазе, магните, кремне и др.). Произведения переводной литературы расширяли кругозор древнерусских читателей, приобщали их к мировой истории и культуре. С другой стороны, они способствовали становлению оригинальной литературы, выработке её жанров Русская школа переводчиков отличалась большой самостоятельностью. Это проявлялось в отборе материала, в оригинальности передачи на родной язык. Характерной чертой русификации переводных текстов является включение в переводные тексты фразеологии, элементов фольклора. К середине 11 столетия появляется оригинальная ДРЛ. Появление обусловлено ростом политического влияния, патриотического сознания раннефеодального общества, стремящегося упрочить новые формы государственности, утвердить суверенность. Обосновывая идеи политической и религиозной самостоятельности Руси, литература стремится закрепить новые формы христианской этики, авторитет власти светской и духовной, показать незыблемость феодальных отношений, норм правопорядка. Исторические жанры, опираясь на соотв.жанры фольклора, вырабатывает специфические книжные формы повествования «по былинам сего времени». Ведущий жанр – воинская повесть». Центральный герой – князь-воин, защитник рубежей страны, ревнитель просвещения. Его антипод – князь-крамольник, нарушающий порядок. Исторические повести и сказания входят в состав летописей. Факты изложенные в них не допускали вымысла, были прикреплены к точным датам. В то же время летописи содержали в себе легенды, элементы жития и даже житийные произведения, юридические документы. Одним из величайших памятников является ПВЛ, отразивший становление древнерусского государства, его политический и культурный расцвет, а также начавшийся процесс феод. Дробления. Большое влияние имело «Слово о полку Игореве» на последующее развитие нашей лит-ры. Жанр поучений – это, прежде всего, поучение Ф.Печерского, Луки Жидяты. Наряду с ними создаются торжественные, эмоционально-образные проповеди с чётко-выраженной политической направленностью. Одним из них является «Слово о законе и благодати Иллариона», проникнутое пафосом прославления Руси как равноправного гос-ва среди всех гос-в мира. «Поучение Владимира Мономаха», в котором даётся высокий образец служения князя интересам Русской земли. Жития содействовали упрочению феодальных устоев, окружая личность князя ореолом святости. Образцом является, несомненно, «Сказание о Борисе и Глебе», первых русских святых, «Житие Ф.Печерского». Уже в 11 столетии начинаются путешествия русских людей на христианский Восток,«ко святым местам», что содействовало расширению и укреплению международных связей Киевской Руси. «Хождение игумена Даниила» имеет не только познавательное, но и нравственное, воспитательное значение. С середины 11 века начинается процесс развития областной литературы. Наибольший интерес представляет лит-ра южной и юго-западной земель, северо-восточной Руси, |

studopedya.ru

«Повесть временных лет» как литературный памятник

Особенности древней русской литературы. Периодизация древней русской литературы

Особенности:

Рукописный характер = неточность воспроизведения

Анонимность: ▬ не знаем имя автора, ▬ наличие имени автора и немного обрывочных сведений о нем, ▬ имя, биография известны. Учитывается современное представление об авторе (плагиат).

Церковный характер литературы

Историзм (точное следование историческим фактам)/объективность

Этикетность (клишированность)

Периодизация:

Связь некоторого периода с историческими событиями: ▬ период возникновения литературы конец X в. – серед. XI в. ▬ XI в. – нач. XII в. (расцвет Киевской Руси), ▬ серед. XII в. – нач. XIII в. (феодальная раздробленность – татаро-монгольское нашествие). ▬ сер. XIII в. – кон. XIV в. (татаро-монголы). ▬ кон. XIV в. – кон. X в. (централизация русского государства). ▬ XIV в. ▬ (смута) XVII в.

Господствующий литературный стиль – монументальный историзм/исторический монументализм

Эмоционально-экспрессивный, кон. XIV – кон. XV в.

Период второго монументализма/имперская риторика XI в.

Переход к литературе нового времени XVII в.

Переводная литература Киевской Руси. Система жанров

Состав переводной литературы, имевшей распространение в Киевской Руси, обнаруживает культурную связь Руси с высшей цивилизацией тогдашнего мира. Большинство не только литературных жанров, но и самых памятников, распространенных в переводах на Руси, совпадает с тем их отбором, который имеется в переводной книжности Западной Европы тех же эпох. Можно таким образом установить общий источник литературного воздействия на целый ряд государств, образовавшихся в Европе к VIII—IX в. Этим источником была средиземноморская культура разложившейся Римской империи.

Перенесенная из Византии на Русь христианская литературная культура не имела узконационального характера, так как сама Византия во многих отношениях была многонациональна.

Это было обусловлено центральным положением Византии среди стран тогдашнего мира между европейским Севером и Западом, азиатским Востоком и африканским Югом, в древнем центре цивилизации, созданной и развивавшейся здесь веками. Византия рассматривала себя как наследницу и представительницу мировой истории Рима, считала себя продолжательницей его мировой политики и имела претензию возглавить мировую историю. Она взяла на себя миссию христианизовать языческие народы мира; ее Василевс считал себя не только главой христиан, но и политическим повелителем христианизованных Византиею государств, в знак чего раздавал их владыкам чины императорского византийского двора. Такое положение вещей и состояние идей было причиною того, что византийская литература приобрела международное значение. Продвигая свою культуру к другим народам, Византия даже жертвовала в известной мере своим национальным элементом и допускала распространение христианства на родном языке христианизуемых ею национальностей. Она сама охотно принимала культурные элементы опекаемых ею национальностей, и подобно тому, как на ее территории пересекались важнейшие пути мировой торговли, в ее литературе осаждались разнообразные сюжеты и литературные формы Запада и Востока, Севера и Юга. Благодаря этому, путем византийской книжности к «новопросвещенным» народам проникали литературные произведения не узконационального, а мирового характера, которые и в действительности заслужили мировое распространение.

Вот почему переводная литература Киевской Руси, полученная от Византии, оказалась почти тождественной с литературой других молодых народов европейского средневековья. Различие скорее сказалось в характере освоения занесенной литературы, а не в ее отборе. И даже самое освоение, отличающее Запад от Востока, в главных линиях шло по общему пути. Конечно, не удивительно, если на Западе и Востоке

средневековой Европы имеется один и тот же подбор переводных книг, являющихся основой христианской религии. Но, кроме этого, общими оказываются почти все книги, оформляющие церковный культ, все жанры книг, относящихся к церковности. Переводная библиотека богословов, толкователей и проповедников, агиографов и историков, близких к церковности, на Западе и Востоке Европы весьма родственна. Одни и те же церковные новеллы, ортодоксальные и апокрифические, циркулировали по всей Европе. Одни и те же образы Физиологов и Бестиариев усваивались на всем ее пространстве: феникс, саламандра, эхин и т. п. Наблюдается сходство и между произведениями нецерковного назначения; например, Троянские деяния и повествование об Александре Македонском одинаково были распространены по Западу и Востоку. Конечно, большинство общих переводных произведений отличаются по редакции, но все отличаются по языку. Затем, и место их исхода и пути прохождения на Запад и Восток были различны.

Большинство оригиналов переводной литературы Киевской Руси принадлежит Византии, но не относится к какой-либо одной эпохе и далеко не совпадает по времени с моментом появления их переводов в Киевской Руси. Большая часть византийской книжности была здесь получена в югославянском, болгарском переводе, меньшая переведена русскими.

Итак, в значительной степени переводная литература Киевской Руси образовалась в зависимости от истории византийской и болгарской литератур и от обстоятельств, сопровождавших переход принадлежащих им книг на Русь.

Массовый поток этих книг начал приливать на Русь в связи с перенесением сюда византийского христианства как государственной религии. Но для освоения этой религии русскими греческий язык ее книг представлял большие трудности. И даже если в X в. встречались на Руси знающие по-гречески, едва ли они были настолько опытны в литературной речи, чтобы срочно перевести необходимые тексты, притом сложного содержания и специальной терминологии. Пришлось прибегнуть к инославянскому посредству. Таким посредником послужили болгарские славяне, принявшие христианство за сто с лишним лет до русских и, держась византийского церковного обряда, успевшие разработать литературно язык для переводов книг. Начало литературному славянскому языку было положено знаменитыми греческими миссионерами в Моравии Константином-Кириллом и Мефодием, сделавшими переводы на славянский язык основных книг христианского вероучения, церковных правил и некоторых житий. Часть учеников и сотрудников Мефодия, бежавших после его смерти в Болгарию, продолжали в ней переводческую деятельность, которая особенно расцвела при царе болгарском Симеоне (893—927). Человек хорошо образованный, вполне владевший сам греческим языком, Симеон собрал около себя кружок переводчиков, во главе которого стоял, повидимому, Иоанн экзарх болгарский, священник, наместник епископа в Восточной Болгарии. Переводчики работали в разных краях Болгарской земли, поэтому лексика и синтаксис в их трудах очень разнообразны. Одни были греки, усвоившие славянский язык, как Иоанн экзарх и Константин, епископ болгарский, другие — славяне, прошедшие греческую школу.

К концу X в. в Болгарии образовалась огромная серия переводов церковной литературы Византии, начиная с тех греческих авторов, которые учились еще в античных школах. Эта литература отразила главнейшие перипетии византийского творчества в деле создания государственной церкви. Прежде всего следует упомянуть, что в Болгарии были проредактированы переводы так называемого «священного писания», восходящие к деятельности Мефодия, и некоторые книги писания переведены вновь. Для лучшего понимания этих основных книг вероучения были переведены их «толкования», к числу которых относится и Шестоднев, обширный трактат, объясняющий рассказ ветхозаветной книги Бытия о шести днях творения мира и наполненный сведениями по астрономии, космо- и географии и этнографии и т. п. Один из Шестодневов, перешедший на Русь, является собственно переработкой Иоанна экзарха. Эти толкования миротворения не лишены поэзии и этой своей особенностью отразились и на русских произведениях XI—XII вв. (например Поучение Владимира Мономаха). От книг «священного писания», полученных из Болгарии, идет русское Остромирово евангелие, переписанное с восточно-болгарского оригинала дьяконом Григорием с помощниками в Киеве в 1056—1057 гг. для новгородского посадника Остромира. Болгарский же перевод толкований на книги шестнадцати ветхозаветных пророков был переписан для новгородского князя Владимира Ярославича попом Упирем Лихим в 1047 г.

Многочисленные церковные песнопения, какие были в употреблении в византийской церкви, были переведены в Болгарии почти все и получены на Руси вместе с тем структурным оформлением, в которое они входили.

Переведены были византийские «отцы и учители церкви», выдающиеся богословы и проповедники, теоретики аскетизма и учители монашества, апологеты «правоверной» церкви против ересей. Иоанном экзархом переведена была книга Иоанна Дамаскина, содержащая целую богословскую систему. На Руси этот болгарский перевод Дамаскина был известен уже в начале XII в. под названием Уверие или Слово о правой вере (цитируется в житии Бориса и Глеба). Собрание проповедей — слов — красноречивого ученика античной школы Иоанна, константинопольского патриарха, прозванного «Златоустом», появилось в болгарском переводе при царе Симеоне, под названием Златоструй. Пролог к этой книге посвящен прославлению Симеона, как испытавшего все книги божественного писания, ветхие и новые, внешние и внутренние, и уразумевшего всех учителей нравы, обычаи и мудрость. Для того же Симеона был переведен с греческого сборник статей разного содержания, церковного, исторического, поучительного, толковательного, литературного, который был затем переписан на Руси для киевского князя в 1073 г. (так называемый Изборник Святослава). Здесь находится еще более пышная похвала дарю Симеону, который сравнивается с Птоломеем «не по вере, но по страсти к книгам», которыми он свои палаты наполнил. Ученик Мефодия, Климент, епископ словенский, перевел собрание греческих слов, прославляющих праздники и святых, известное под именем Торжественника, который также рано распространился на Руси.

Византийская церковь изобиловала житиями святых, существовавшими и отдельно и в сборниках определенного состава, где жития были расположены по месяцам и дням целого года. Наиболее обширный из таких сборников назывался Минеей. В кружке Симеона Минея была, повидимому, переведена полностью, но от Киевской Руси сохранилось только своеобразное извлечение из нее, дополненное русскими статьями, так называемый Успенский сборник XII в. (с житиями Бориса и Глеба и Феодосия Печерского). На Руси были известны и жития, переведенные в Болгарии отдельно или ходившие там в отдельности. Из них, например, Житие Василия Нового (ум. в 944 г.) отразилось в русской летописи.

Греки владели еще обширными сборниками мелких рассказов-новелл из жизни святых, главным образом аскетов, отшельников малоазийских, египетских и италийских пустынь, называвшимися патериками. Из этих патериков было переведено в Болгарии не менее трех. Следы переводных патериков сказались, например, на творчестве книжников Киево-Печерского монастыря, участвовавших и в составлении русской летописи.

Многие виды церковной книжности заполнялись в Византии содержанием, оппозиционным канонической, господствующей церкви. В формах Ветхого завета и Нового, — Евангелия, Апостола, житий святых и т. д., — сектанты и «еретики» составляли произведения, схожие по темам с каноническими. Эти произведения — «апокрифы», главным образом малоазийского происхождения, заходили и в Болгарию, здесь переводились и проникли в болгарских переводах на Русь. Отзвуки апокрифического Первоевангелия Иакова находятся, например, в житии Бориса и Глеба и в поучениях Кирилла Туровского на евангельскую притчу о расслабленном, а образами Заветов 12 патриархов пользовался Владимир Мономах. От Болгарии Киевская Русь унаследовала и перечни (индексы) книг «истинных» и «ложных» (апокрифов), составлявшиеся в канцелярии пап и патриархов.

Из собственно исторических сочинений Византии в Болгарии были переведены преимущественно сочинения по всеобщей истории, где византийская занимает почетное место в мировом историческом потоке, начинающемся историей евреев, как «избранного» божеством народа. Были переведены и некоторые истории христианской церкви. Часть этих переводов появилась на Руси не позднее XI—XII вв. и, например, хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы были использованы русской летописью, равно как и хронологический перечень событий патриарха Никифора «Летописец вскоре».

Можно предположить, что в X в. Болгария заимствовала из Византии главным образом церковную или оцерковленную литературу, накопившуюся ко времени христианизации Болгарии, в конце IX — начале X в. Эта книжность отражает несколько эпох литературной истории Византии: период VI и VII вв., переходный от античного направления к христианско-средневековому; период с VIII до половины IX в., ознаменованный ожесточенной борьбой за иконопочитание и расцветом монашества, сопровождавшийся снижением образованности, и, наконец, период литературного возрождения, когда, однако, античный стиль выродился в риторику. Эта литературная разновидность, в соединении с моментом и целями приобщения Болгарии к византийской культуре, сказалась в переводной болгарской книжности и в самостоятельном творчестве болгарских писателей X в., сказалась и на заимствованиях Руси из Болгарии. Христианизация Руси сопровождалась, повидимому, еще большей разборчивостью в литературном заимствовании у Болгар, чем болгарское заимствование у Византии. Эта разборчивость получилась как результат доминирования собственно церковных интересов правительственных христианизаторов Руси. Но если в эту эпоху Русь не отобрала из Болгарии образцы светской литературы, которые проникали-таки в Болгарию из Византии, все же русские получили некоторый отзвук античности, хотя бы и через оцерковленную форму византийско-болгарской книжности.

Нельзя, конечно, утверждать, что инославянская книжность получалась в Киевской Руси исключительно от Болгарии. В IX, X и даже частью в XI вв. не произошло еще окончательного раскола, «разделения», византийской и римской церквей, случались только временные разрывы в мирном их сосуществовании и соперничество в христианизации народов. Можно сказать, что ни одно из государств со славянским населением не избежало этого соперничества, не исключая и Руси. Хотя римская церковь и стремилась к передаче своего обряда славянам на латинском языке, но при необходимости терпела богослужение и на национальных языках, всегда, однако, пользуясь случаем прекратить это послабление. Византия, наоборот, проводила свое вероучение к славянам на их собственном или похожем славянском языке и поддерживала славянское богослужение. Так было в Моравии и Чехии, в Венгрии, полной мораво-чешских славян, в Польше, испытавшей влияние мораво-чешской культуры, в Хорватии, Сербии и в Болгарии. Следы церковных текстов западнославянского происхождения сказываются в русской книжности Киевской Руси, имевшей торговые и династические связи с такими соседями, как чехи, поляки и венгры. Но таких памятников в русской переписке дошло весьма незначительное количество, и если находятся кое-какие отражения их в русской летописи или в русской агиографии (ссылка Нестора на житие Вячеслава чешского), то это случилось не в период утверждения христианства на Руси, как государственной религии, а в конце XI или в XII в.

Безусловное преимущество именно болгарского участия в создании начальной русской книжности подтверждается ее языком и письмом, которое приняло и устойчиво сохранило болгарскую графику и орфографию. Если авторитетные свидетельства говорят, что азбуку для славян изобрел в 863 г. Константин-Кирилл, греческий миссионер, солунский уроженец, хорошо знавший южнославянский язык населения Солунской области, то приходится считаться с наличностью в славянской книжности не одной, а двух азбук, из которых одна в первой половине XI в. называлась на Руси «куриловицей« (т. е. «кириллицей»), а другая носила имя «глаголицы», сохранившееся в обиходе хорватов в XIV в. Употребление термина «кириллица» в русском свидетельстве XI в. осложняется тем, что под ним здесь разумелись глаголические начертания. Именно, новгородский поп Упирь Лихой благодарит бога за то, что он его сподобил «написати книги сия ис куриловице», а в книге-то местами есть буквы и целые слова глаголического начертания, как бы оставшиеся от глаголического оригинала, «из которого» исходила переписка Упиря Лихого на иной алфавит. Но как бы то ни было, традицией установлено имя «кириллицы» за славянской, всем известной азбукой церковных книг, представляющей собою явное приспособление греческого уставного торжественного почерка. Что же касается «глаголицы», то так называлась славянская азбука, происходящая, повидимому, из начертаний греческойскорописи. Место употребления глаголицы ведет нас в Моравию, Хорватию и в Западную Сербию; территорией преимущественного бытования кириллицы является Болгария и Русь. Заслуживает, однако, внимания то обстоятельство, что в древнейших русских написаниях на общем фоне кириллицы изредка встречаются буквы и отдельные слова, писанные глаголицей. Так, кроме списка Упиря Лихого, двух псалтирей XI—XII вв. и экземпляра Слов Григория Богослова XI в., глаголические начертания нацарапаны в XI—XII в. среди кирилловских на сырой еще штукатурке новгородского Софийского собора.

Не лишен значения вопрос, каким путем Киевская Русь получала болгарские книги и когда кончился массовый их поток на Русь. Есть мнение, что об этом вначале озаботилась Византия, доставляя славянские книги, необходимые для новой русской церкви, из своих центральных рынков. Но нет, кажется, необходимости отрицать и непосредственные русские отношения по этому поводу с Болгарией царя Самуила (ум. 1014 г.), после которого Болгарское царство обратилось в Византийскую провинцию. Массовый поток болгарских книг, начавшийся в конце X в., разросся в первой половине XI, во время интенсивной книжной деятельности Ярослава Владимировича, великого князя киевского, и закончился при его сыновьях.

Изучая литературный язык югославянских переводов церковных книг, русские организовали по этому образцу и свою речь как для самостоятельного перевода, так и для сочинительства. Русские таким образом воспользовались уже выработанной у южных славян терминологией, охватывающей существа, вещи и понятия, частью еще незнакомые и ненадуманные дотоле некнижной Русью, воспользовались не только готовой лексикой, но и морфологией, фразеологией и синтаксисом, разработанным у болгарских переводчиков соответственно греческим оригиналам. Конечно, русские переводчики не во всем рабски следовали лингвистическим и литературным приемам болгарских образцов, пробовали следовать строю своего живого языка, но тем не менее русская переводная речь оказалась столь зависимой от книжной болгарской, что отличить русский перевод от болгарского представляет немалую трудность. По отношению к ряду переводных памятников исследователи до сих пор не согласны в отнесении переводческой работы к южнославянской или русской национальности. Вопрос о национальном приурочении перевода осложняется возможностью редактирования югославянского текста русским книжником и, наоборот, или совместным участием в переводе болгарского и русского славянина. Например, по убеждению большинства ученых, хроника Георгия Амартола была переведена у болгар, но редактирована русским; также редактированы некоторые чудеса в житии Николая. Сокращенная греческая «Кормчая» (собрание церковных канонов с толкованием), переведенная с греческого русским монахом в XII—XIII в., была переведена на сербский сыном великого жупана Сербии, Саввою. Греческий сборник кратких житий святых, названный в переводе Прологом, был переведен в XII в. болгарином и русским вместе. Совместная работа славян разных национальностей могла быть осуществляема и осуществлялась в стенах разноплеменных монастырей Византии, в особенности на Афоне, который издавна представлял собою объединение греческих, славянских и восточных монастырей, обладавшее своеобразной политической независимостью. С конца XI в. здесь основался и русский монастырь, повидимому поддерживаемый русским правительством.

Под 6545 (1037) г. — годом заложения в Киеве «церкви св. Софии, митрополии» — Повесть временных лет характеризует просветительную деятельность Ярослава Владимировича: «И бе Ярослав любя церковьныя уставы... и книгам прилежа, и почитая я часто в нощи и в дьне. И собьра письце многы, и прекладаше с ними от грьчьска на словеньское письмо; и списаша книгы многы, имиже поучающеся верьнии людие наслажаються учения божественаго. Якоже бо се некто землю разореть, другыи же насееть, ини же пожинають и ядять пищю бескудьну, тако и сь: отець бо сего Володимер землю взора и умякчи, рекше крещениемь просветив; сь же насея книжьными словесы сердьца верьных людии, а мы пожинаем, учение приемлюще книжьное». Тут идет дифирамб книгам: «Ярослав же сь... любим бе книгам, и многы списав, положи в святеи Софии, юже съзьда сам». Если это восхваление Ярослава и носит на себе следы панегирика книголюбцу болгарскому царю Симеону, то само приурочение книжного расцвета на Руси ко времени учреждения митрополии при киевском храме Софии (1037) весьма знаменательно и вероподобно.

Кружок книжников, собранный Ярославом, мог действительно произвести «книгы многы», но было ли среди них много русских переводов, решить трудно. Таких переводов от Киевской Руси дошло не более четырех десятков, но ни одного из них нельзя уверенно отнести к первой половине XI в. Раннейшими допустимо считать русские переводы трех сочинений, связанных с деятельностью законодателя византийского монашества, Федора, игумена Студийского монастыря в Константинополе (VIII—IX вв.), именно его устав, поучения и житие. Устав Студийский был переведен в 70-х годах XI в. по заказу первого Киево-Печерского игумена Феодосия (ум. 1074 г.), собственные проповеди которого составлены под сильным влиянием поучений Феодора Студита.

К концу XI — началу XII в. возможно отнести русскую редакцию хроники Амартола по греческому оригиналу и русские переводы Истории Иудейской войны Иосифа Флавия и Христианской топографии Космы Индикоплова, житий Андрея Юродивого и Стефана епископа Сурожского, некоторых житийных статей о Николае Мирликийском, Георгии и Косме с Дамианом. Не с греческого, а с сирийского в XI—XII в. переведена была на Руси Повесть об Акире Премудром. К XII в. относятся русские переводы толкований (палеи) на библейские книги Никиты Ираклийского, апокрифов о Моисее, Соломоне и Афродитиане, а также повестей об Александре Македонском и Дигенисе-Девгении. К тому же веку относится и перевод Пролога, сделанный совместно русским и болгарином. Вероятно, русскими же переводились и сочинения русских митрополитов греков XI—XII вв.

Если границы Киевского периода литературы продолжить в первую половину XIII в., что совершенно допустимо, то придется упомянуть сборник изречений — Пчелу, Сказание о создании св. Софии Цареградской и один из видов Физиолога, как русские переводы этого времени. Кроме того, до монгольского опустошения была на Руси создана из прежних болгарских и русских переводов своеобразная историческая энциклопедия — компилятивный хронограф.

Русские переводы XI—XIII вв., конечно, не все были сделаны в Киеве или Чернигове. Нельзя, например, обойти Галицко-Волынскую область, давшую образцы искусного повествования в конце XI в. К работе книжников этой области возможно отнести перевод Девгениева Деяния и Пчелы и составление компилятивного хронографа.

Для установления общих руководящих линий отбора памятников, подлежавших переводу в Киевской Руси, нет пока достаточных оснований. Такому установлению препятствует прежде всего неполнота дошедшей переводной книжности, большая часть которой погибла от княжеских усобиц, от опустошений половцев и от монгольского нашествия, а также от отхода южных и западных областей к Литовско-Польскому государству.

Система жанров:

Светские

Летопись – рассказывает выборочно о конкретном моменте

Историческая повесть – цельный рассказ о некотором событии. Включает черты: византийской повести (развлекат. характер), летописи. Черты повести: повествует о законченном событии. Строится по хронологическому принципу. Имеет: завязку, развитие, кульминацию, развязку.

Часто повести композиционно вписывались в летопись (повесть о битве на калке в составе новгородской летописи).

Церковные

Древнейшее летописание. Повесть временных лет

XI в. - время расцвета политического могущества Киевской Руси, время расцвета русской культуры. При князе Ярославе Мудром происходит объединение территории древнерусского государства, укрепляется независимость Руси. XI в.- это время активных политических и культурных связей Руси со всеми странами Европы. Именно в Киеве в XI в. зародилось летописное дело, которое велось по всей Руси до XVII в. При Софийском соборе в XI веке была основана библиотека, где хранились и переписывались рукописи. «Великая польза от учения книжного. Это реки, напояющие вселенную, в них источник мудрости, неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся». Это гимн в честь книги, свидетельствующий о высоком культурном уровне восточных славян XII в.

Через всю русскую литературу проходит центральная тема - тема русской земли и её исторических судеб. Уже в первых древнерусских произведениях звучит идея патриотизма, гордости за свою родную землю, её могущество, политическую и религиозную независимость.

После принятия христианства на Руси появилась разнообразная переводная литература: хроники, исторические повести, торжественные слова, поучения. Но было бы неверно думать, что именно переводная литература стала основой древнерусской литературы, образцом для древнерусских писателей. Огромное влияние оказали на неё богатые традиции устного народного творчества. Когда появилась письменность, русские книжники стали записывать все важнейшие события своего времени. Так возник один из первых жанров русской литературы - летопись. Летописи - русские исторические произведения, в которых повествование велось по годам.

Величайшим историческим и литературным памятником древней Руси стала «Повесть временных лет», написанная в 1113 году монахом Киево-Печерского монастыря Нестором...

Величайшим историческим и литературным памятником древней Руси стала «Повесть временных лет», написанная в 1113 году монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Об этом произведении акад. Д.С.Лихачев писал: «Высокое литературное образование Нестора, его исключительная начитанность в источниках, умение выбрать в них всё существенное, сделали ”Повесть временных лет” не просто собранием фактов русской истории и не просто историко-публистическим сочинением, а цельно литературно изложенной историей Руси». (Повесть временных лет-М.,Л.,1950г ч.).

Однако «Повесть временных лет» не является древнейшим летописным сводом. Более двух веков многие поколения ученных занимались изучением вопроса о возникновении и развитии летописания на Руси. В настоящее время благодаря исследованиям акад. Шахматова А.А. можно говорить об истории русского летописания. А.А. Шахматов применил сравнительно-исторический метод. Он доказал, что в основе этого историко-литературного памятника лежа более древние летописные своды, в частности , Древнейший Киевской свод. Результаты своего исследования А.А.Шахматов изложил в работе «Разыскания о древнейших летописных сводах» (СПб. 1908), «Повесть временных лет» (т.1 Пг.1916 г.)

Летописание возникает в Софийском монастыре, но в 70-х гг. XI в. летописание было перенесено в Киево-Печерский монастырь, выдающимися деятелями которого были его основатели - Антоний, Феодосий и Никон Великий. А.А.Шахматов считает, что автором Киево-Печерского летописного свода был Никон Великий. В конце XI в. возникает Киево-Печерский или Начальный свод.

Начальный свод стал основой «Повести временных лет». Первая редакция была составлена Нестором в 1113 году., вторая - Сильвестром в 1116 году., третья неизвестным автором в 1118 году.

Интересные уточнения гипотезы А.А. Шахматова об истории возникновения летописания сделаны акад. Лихачевым в кн. ”Русские летописи и их культурно-историческое значение” (М.,Л.,1947г) и в исследовании акад. Рыбакова Б.А. «Древняя Русь. Сказания. Былины. Летопись» (М.,1963г).

В ”Повести временных лет” отразился интерес русского народа к историческому прошлому своей Родины. «Откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первее княжити и откуда Русская земля стала есть» - вот задача, которую поставил перед собой летописец. Тема Родины, её величие и могущество, её единство, глубокий патриотизм составляют идейно-тематическое содержание летописи. О чем бы ни рассказывал летописец – о воинских походах русских князей, об их деятельности, направленной на укрепление политической и религиозной независимости Руси, о братоубийственных феодальных войнах, о событиях давно минувших лет – всегда интересы Родины и высокая патриотическая идея определяют точку зрения автора, его оценку поступков князей и тех событий, о которых он повествует. Отмечая идейную направленность «Повести временных лет», историк В.О.Ключевский писал, что для неё характерна «пробуждение во всём обществе мысли о Русской земле как о чём-то цельном, неизбежном, обязательном деле всех и каждого».

studfiles.net

Великое богатство литературы Древней Руси

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Барандатская средняя общеобразовательная школа

Великое богатство литературы Древней Руси

сочинение

Выполнила: Ганина Елена Юрьевна,

учащаяся 11 класса МОУ Барандатской средней общеобразовательной школы, 652216, Россия, Кемеровская область, Тисульский район, с.Б.Барандат, ул.Школьная, 1а, 5 – 28 – 26.

Домашний адрес: 652216, с.Б. Барандат, ул. Октябрьская, 68.

Дата рождения 15.08.1993, паспорт 3208 №563431 выдан ОУФМС России по Кемеровской области в Тисульском районе 29.10.2008

Руководитель: Клюева Наталья Витальевна, учитель русского языка и литературы.

Домашний адрес: 652216, с.Б. Барандат, ул.Молодёжная, 4-1.

Б. Барандат

Содержание

I. Введение. Почему мы сегодня обращаемся к древнерусской литературе?

II. Роль и место литературы в общегосударственной и индивидуально-личностной жизни Древней Руси.

- Христианство и древнерусская литература.

- Жанровые особенности древнерусской литературы.

- Художественный метод древнерусской литературы.

III. Заключение. «Защитный купол над всей Русской землей».

Список литературы

«В культурной жизни нельзя уйти от памяти, как нельзя уйти от самого себя. Важно только, чтобы то, что культура держит в памяти, было достойно ее».

Д.С.Лихачев

Почему мы сегодня обращаемся к древнерусской литературе?

Есть достаточно причин для того, чтобы сегодня говорить о древнерусской литературе.

Русской литературе без малого тысяча лет. Это одна из самых древних литератур Европы. Из этого великого тысячелетия более семисот лет принадлежит периоду, который принято называть «древней русской литературой».

Однако художественная ценность древнерусской литературы еще до сих пор по-настоящему не определена. Открыта древнерусская живопись: иконы, фрески, мозаика, восхищает знатоков древнерусская архитектура, удивляет градостроительное искусство Древней Руси, приоткрыт занавес над искусством древнерусского шитья, стали «замечать» древнерусскую скульптуру.

Древнерусское искусство совершает победное шествие по всему миру. Музей древнерусской иконы открыт в Реклингхаузене (ФРГ), а особые отделы русской иконы – в музеях Стокгольма, Осло, Бергена, Нью-Йорка, Берлина и многих других городов.

Но древнерусская литература еще молчит, хотя работ о ней появляется в разных странах все больше. Она молчит, так как, по мнению Д.С. Лихачёва, большинство исследователей, особенно на Западе, ищут в ней не эстетические ценности, не литературу как таковую, а всего лишь средство для раскрытия тайн «загадочной» русской души, документ русской истории. Именно Д.С. Лихачёв открывает и духовно-нравственную, и художественно-эстетическую, и воспитательную ценность древнерусской литературы.

По словам Д.С. Лихачёва, «литература была своеобразной. Публицистичность, нравственная требовательность литературы, богатство языка литературных произведений Древней Руси изумительны».

В школьной программе литературе Древней Руси уделено очень скромное место. Изучается подробно одно лишь «Слово о полку Игореве». Несколько строк посвящено «Повести временных лет», «Повести о разорении Рязани Батыем», «Задонщине», «Поучению» Владимира Мономаха. Семь – восемь произведений – неужели это всё, что было создано до XVII века? Академик Д.С.Лихачёв писал по этому поводу: «Меня удивляет, как мало времени уделяется в школе на изучение древнерусской культуры». «Из-за недостаточного знакомства с русской культурой среди молодёжи распространено мнение, что всё русское неинтересно, вторично, заимствовано, поверхностно. Планомерное преподавание литературы и призвано разрушить это неверное представление».

Итак, литературу Древней Руси надо действительно серьёзно изучать в школе. Во-первых, произведения древнерусской литературы позволяют воспитывать нравственные качества человека, формировать национальную гордость, национальное достоинство и толерантное отношение к другим народам, к другим культурам. Во-вторых, и это не менее важно, – древнерусская литература – это замечательный материал для изучения теории литературы.

Последние несколько лет так часто говорят о национальной идее. Как только её не формулируют! А она сформулирована давно – в произведениях древнерусской литературы. Вот как говорится об этом у Д.С. Лихачёва: «Общие судьбы связали наши культуры, наши представления о жизни, быте, красоте. В былинах главными городами русской земли остаются Киев, Чернигов, Муром, Карела... И о многом другом помнил и помнит народ в былинах и исторических песнях. В сердце своем хранит красоту, над местной – еще какую-то надместную, высокую, единую... И эти «идеи красоты» и духовной высоты – общие при всей многоверстой разобщенности. Да, разобщенности, но всегда взывавшей к соединению. А возникло это ощущение единства давно. Ведь в самой легенде о призвании трех братьев-варягов сказалось представление, как я давно доказываю, о братстве племен, ведших свои княжеские роды от родоначальников-братьев. Да и кто призывал по летописной легенде варягов: русь, чудь (предки будущих эстонцев), словене, кривичи и весь (вепсы) – племена славянские и угро-финские, следовательно, согласно представлениям летописца XI века, эти племена жили единой жизнью, были между собой связаны. А как ходили походами на Царь-град? Опять-таки союзами племен. По летописному рассказу, Олег взял с собою в поход множество варягов, и словен, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северцев, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев...»

Роль и место литературы в общегосударственной

и индивидуально-личностной жизни Древней Руси

Христианство и древнерусская литература.

Как и когда возникла литература в Древней Руси?

Важно отметить, что древнерусская литература изначально была нравственной, гуманной, высокодуховной, так как возникла она как следствие принятия христианства.

Письменность была известна на Руси и до принятия христианства, но использовалась исключительно в деловых целях (договоры, грамоты, завещания), возможно и в личной переписке. Записывать тексты, известные каждому и неоднократно звучащие в быту, на дорогом пергамене казалось совершенно неуместным. Записи фольклора начинаются лишь в XVII веке.

Но вот после принятия христианства для функционирования церкви потребовались книги с текстами Священного писания, молитвами, гимнами в честь святых или торжественными словами, произносимыми в дни церковных праздников и т.д.

Книги для домашнего чтения также содержали тексты Священного писания, богословские сочинения, нравственные проповеди, изложение всемирной истории и истории церкви, жития святых. Литература первых десятилетий своего существования была переводной: христианство пришло на Русь со своей литературой. Но уже через несколько десятилетий после христианизации Русь обладала не просто «суммой книг», рассредоточенных по церквям, монастырям, княжеским и боярским хоромам; родилась литература, представляющая собой систему жанров, каждый из которых был воплощён во многих десятках произведений, распространившихся по Руси в десятках и сотнях списков. Светские памятники – переводные и оригинальные – появятся позднее. Первоначально литература служила исключительно целям религиозного воспитания и просвещения. Переводная литература принесла на Русь высокую (для своего времени) культуру Византии, в свою очередь впитавшую в себя богатейшие традиции и достижения античной науки, философии, риторского искусства. Итак, отвечая на вопрос о возникновении литературы на Руси, мы придём к выводу о неразрывной связи русской литературы с европейской, об истоках нравственности (литература рождалась как инструмент воспитания, а не развлечения) и высоком качестве литературных памятников Древней Руси (литература воспитывающая, духовная не могла быть низкопробной).

Жанровые особенности древнерусской литературы.

Огромную роль в книжной культуре Древней Руси играли библейские тексты. Но в середине XI века появляются оригинальные произведения древнерусских авторов – «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, а позднее первые русские жития (Антония Печерского, Феодосия Печерского, Бориса и Глеба), поучения на нравственные темы. Однако наиболее интересным и значительным произведением первых веков русской литературы, безусловно, является русская летопись.

Летопись – то есть изложение событий по годам – специфически русская форма исторического повествования. Именно благодаря летописи мы знаем свою историю порой в мельчайших подробностях. При этом летопись не была сухим перечнем событий – она была одновременно и высокохудожественным литературным произведением. Именно о летописи говорил Д.С.Лихачёв, развивая свою мысль о необходимости древнерусской литературы в школе: «Древнерусская литература в отличие от литературы XIX века обладает как бы детским сознанием… И эта её способность как бы сродни юному школьному сознанию».

Народные предания о первых русских князьях – Олеге, Игоре, Святославе, княгине Ольге, включённые летописцем в свой текст, были отточены в процессе многократного устного воспроизведения, а потому удивительно образны и поэтичны. Недаром А.С.Пушкин использовал сюжет одного из таких рассказов в своей «Песни о вещем Олеге». А если мы обратимся ещё и к другим летописным историям, то увидим огромное их нравственное и патриотическое богатство. Перед нами развернутся драматические страницы отечественной истории, пройдут воины и политики, герои битв и герои духа… Но главное – обо всём этом летописец говорит ярким языком образов, нередко прибегая к стилистике и образной системе устных эпических сказаний. Д.С.Лихачёв подходил к летописи не только как историк, но и как литературовед. Он изучал рост и изменение самих способов летописания, их своеобразие и тесную связь с русским историческим процессом. («История русской литературы» - 1945г., «Русские летописи и их культурно-историческое значение» - 1947г.). Академик Лихачёв представил связь летописи XI – XII веков с народной поэзией и живым русским языком; в составе летописей он выделил особый жанр «повестей о феодальных преступлениях»; показал взаимосвязь отдельных сфер русской культуры XV – XVI вв. с исторической обстановкой того времени и с борьбой за построение централизованного Русского государства. Цикл работ Д.С.Лихачёва, посвящённых русскому летописанию, представляет ценность, прежде всего тем, что в них исследуются художественные элементы летописания; и летописи окончательно признаются не только историческим документом, но и литературным памятником. Дмитрий Сергеевич отмечает такую особенность древнерусской литературы, как «хоровое» начало, «высота которого в эпосе и лирике бесспорна». В произведениях русской культуры очень велика и доля лирического начала, собственного авторского отношения к предмету или объекту творчества. Можно спросить: как это может сочетаться с «хоровым» началом, о котором только что говорилось? Сочетается... «Возьмите древнерусский период, первые семь веков русской культуры», – пишет Д.С. Лихачёв. – «Какое огромное количество посланий от одного к другому, писем, проповедей, а в исторических произведениях как часты обращения к читателям, сколько полемики! Правда, редкий автор стремится выразить именно себя, но получается, что выражает...» А в XVIII веке как часто русская классическая литература обращается к письмам, дневникам, запискам, к рассказу от первого лица. Поэзия у всех народов живет самовыражением личности, но Дмитрий Сергеевич называет прозаические произведения: «Путешествие...» Радищева, «Капитанскую дочку» Пушкина, «Героя нашего времени» Лермонтова, «Севастопольские рассказы» Толстого, «Мои университеты» Горького, «Жизнь Арсеньева» Бунина. Даже Достоевский (за исключением, может быть, «Преступления и наказания»), по словам, Лихачёва, все время ведет повествование от лица хроникера, стороннего наблюдателя, имеет в виду кого-то, от чьего лица течет повествование. Эта домашность, интимность и исповедальность русской литературы – ее выдающаяся черта.

Кроме того, тщательное изучение особенностей летописного повествования позволило Дмитрию Сергеевичу разработать вопрос о пограничных с литературой формах творчества – о воинских речах, о деловых формах письменности, о символике этикета, который возникает в быту, но существенно влияет на литературу.

Например, «Слово о законе и благодати» Илариона. Д.С. Лихачёв называет его «исключительным произведением, потому что таких богословско-политических речей не знала Византия. Там только богословские проповеди, а здесь историософская политическая речь, утверждающая существование Руси, ее связь с мировой историей, ее место в мировой истории». Он говорит, что это поразительное явление. Потом произведения Феодосия Печерского, затем сам Владимир Мономах, в своем «Поучении» соединяющий высокое христианство с воинскими языческими идеалами. Таким образом, древнерусская литература ставит не только нравственные. Но и политические и философские проблемы.

Не менее интересен и другой жанр древнерусской литературы – жития святых. Д.С. Лихачёв отмечает здесь такие особенности древнерусской литературы, как поучительность и в то же время исповедальность: «Литература на всем ее протяжении сохраняет «учительный» характер. Литература – трибуна, с которой – не гремит, нет – но все же обращается с моральными вопросами к читателю автор. Моральными и общемировоззренческими.

Может быть, впечатление того и одновременно совсем другого возникает потому, что автор не ощущает себя выше читателя. Аввакум не столько наставляет в своем «Житии», сколько подбадривает самого себя. Не учит, а объясняет, не проповедует, а плачет. Его «Житие» – это плач по себе, оплакивание своей жизни накануне ее неминуемого конца»

Предваряя публикацию ряда русских житий в еженедельнике «Семья» в 1988 – 1989гг., Д.С.Лихачёв пишет: «Ни один урок житийной литературы не может быть воспринят нами прямо, но если учесть, что нравственность в конечном счёте едина на все века и для всех людей, то читая об устаревшем в деталях, мы можем найти для себя многое в общем». И учёный перечисляет те нравственные качества, которые прославляли жития и которые так нужны нам сегодня: честность, добросовестность в труде, любовь к родине, равнодушие к материальным благам и забота об общественном хозяйстве. Да, русская литература началась с «учительных», проповеднических произведений, но в дальнейшем русская литература разворачивала перед своими читателями более сложные композиции, в которых предлагался читателю тот или иной авторский вариант поведения как материал для размышлений. В этот материал входили и различные нравственные проблемы. Проблемы нравственности ставились как художественные задачи, особенно у Достоевского и Лескова.

Д.С.Лихачёв обращался и к изучению древнерусской «смеховой культуры». В книге «Смеховой мир» Древней Руси» (1976г.) он впервые осветил проблему специфики смеховой культуры Древней Руси, рассмотрел роль смеха в общественной жизни того времени, особенности сатирических литературных произведений и их влияние на поведение людей.

Художественный метод древнерусской литературы.

Итак, изучая произведения древнерусской литературы, мы знакомимся с исконно русскими жанрами литературы и имеем возможность проследить их дальнейшее развитие или влияние на литературу последующих эпох. Именно на уроках по древнерусской литературе мы должны уяснить, что этот пласт нашей отечественной словесности и самоценен, имеет свои законы развития, и в то же время является основой для всей русской литературы XIX – XX веков. Нам необходимо увидеть связь произведений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого, Н.С.Лескова, многих авторов XX века с древнерусской литературой. Эту связь мы наблюдаем в поэме А.Блока «Двенадцать», в произведениях С.Есенина, М.Цветаевой, М.Булгакова, в некоторых стихах В.Маяковского, поэтому для эффективной работы по литературе просто необходимо иметь более глубокое представление о литературе Древней Руси. Многие традиционные национальные образы, символы, приёмы и средства выразительности берут своё начало в древней литературе и фольклоре, претерпевают изменения, развиваются, получают новое значение. Понимание смысла и поэтики великих произведений будет несомненно глубже, если мы проследим неразрывную связь и преемственность в формировании творческих стилей, направлений, систем. Д.С.Лихачёв много занимался проблемой жанровой системы древнерусской литературы. Он исследовал во всей сложности разнообразие, иерархию, тесную взаимообусловленность жанров и стилистических приёмов в древней русской литературе. Дмитрий Сергеевич пишет о том, что изучать надо не только отдельные жанры, но и те принципы, на основе которых происходит жанровое деление, взаимоотношения литературных жанров с фольклорными, связи литературы с другими видами искусств.

Изучая древнерусскую литературу, необходимо говорить о своеобразном «художественном методе» и его последующем развитии. В художественном методе древнерусских писателей Д.С.Лихачёв прежде всего отмечал способы изображения человека – его характера и внутреннего мира. Этот признак учёный особо выделял и говорил о дальнейшем его развитии в литературе XVIII века. В своих работах «Проблема характера в исторических произведениях начала XVII в.» (1951 г.) и «Человек в литературе Древней Руси» (1958г.) он отразил историческое развитие таких основных понятий, как характер, тип, литературный вымысел. Он наглядно показал, какой трудный путь прошла русская литература, прежде чем обратилась к изображению внутреннего мира человека, его характера, т.е. к художественному обобщению, ведущему от идеализации к типизации.

«Защитный купол над всей Русской землей»

В одном из своих интервью Д.С. Лихачёв говорит: «Литература внезапно поднялась как огромный защитный купол над всей Русской землей, охватила ее всю – от моря и до моря, от Балтийского до Черного, и от Карпат до Волги.

Я имею в виду появление таких произведений, как «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, как «Начальная летопись» с различным кругом произведений, в нее входящих, как «Поучения» Феодосия Печерского, «Поучение» князя Владимира Мономаха, «Жития Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского» и т. д.