Как до появления кириллицы писали в Древней Руси. Как писали в древней руси

Как писали до появления кириллицы в Древней Руси — Рамблер/новости

Общепринятой датой возникновения письменности у славян считается 863 год, но некоторые исследователи утверждают, что писать на Руси умели и раньше.

Закрытая тема

Тема дохристианской письменности в Древней Руси считалась в советской науке если не запретной, то достаточно закрытой. Только в последние десятилетия появился ряд работ, посвященных этой проблеме.

К примеру, в фундаментальной монографии «История письма» Н. А. Павленко предлагает шесть гипотез происхождения кириллицы и глаголицы, причем, приводит доводы в пользу того, что и глаголица, и кириллица были у славян в дохристианские времена.

Впрочем, официальная наука и сейчас к авторам, занимающимся подобной тематикой, относится с известной долей скептицизма. До сих пор подлинность образцов дохристианской письменности многими лингвистами и историками ставится под сомнение.

Миф или реальность

Историк Лев Прозоров уверен, что доказательств существования письменности до появления на Руси кириллицы более чем достаточно. Он утверждает, что наши далекие предки не только могли писать отдельные слова, но и составлять юридические документы.

В качестве примера Прозоров обращает внимание на заключение Вещим Олегом договора с Византией. В документе речь идет о последствиях смерти русского купца в Царьграде: если купец умирает, то следует «поступать с его имуществом так, как он написал в завещании». Правда, на каком языке писались подобные завещания не уточнятся.

В «Житиях Мефодия и Кирилла», составленных в Средние века, пишется о том, как Кирилл посетил Херсонес и увидел там Священные книги, написанные «роусьскыми письменами». Впрочем, многие исследователи склонны критически относиться к данному источнику. Например, Виктор Истрин считает, что под словом «роуськие» следует понимать «соурськие», — то есть сирийские письмена.

Однако есть другие свидетельства, подтверждающие, что у язычников-славян все-таки была письменность. Об этом можно прочитать в хрониках западных авторов — Гельмольда из Босау, Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, которые при описании святынь балтийских и полабских славян упоминают о надписях на основаниях изваяния Богов.

Арабский хронист Ибн-Фодлан писал, что своими глазами видел погребение руса и то, как на его могиле была установлена памятная метка — деревянный столб, на котором было вырезано имя самого покойного и имя царя руссов.

Археология

Косвенно наличие письменности у древних славян подтверждают раскопки Новгорода. На месте старого городища были обнаружены писала — стержни, которыми наносили надпись на дерево, глину или штукатурку. Находки датируются серединой X столетия, при том, что христианство в Новгород проникло только в конце X века.

Такие же писала были найдены в Гнёздово при раскопках древнего Смоленска, более того, там есть археологические доказательства использования стрежней для писания. В кургане середины X века археологи раскопали фрагмент амфоры, где прочли сделанную кириллицей надпись: «Гороух пса».

Этнографы считают, что «Гороух» это обережное имя, которое давалось нашими предками, чтобы «горе не привязывалось».

Также среди археологических находок древнеславянских поселений фигурируют останки мечей, на клинках которых кузнецы гравировали свое имя. К примеру, на одном из мечей, найденном возле станицы Фощеватой можно прочесть имя «Людота».

«Чертами и резами»

Если появление образцов кириллического письма в дохристианское время еще может быть оспорено, в частности, объяснено неверной датировкой находки, то письмена «чертами и резами» это признак более древней культуры. Об этом способе письма, все еще популярном у славян даже после принятия крещения в своем трактате «О письменах» (начало X века) упоминает болгарский монах Черноризец Храбр.

Под «чертами и резами», по мнению ученых, скорее всего имелась ввиду разновидность пиктографическо-тамгового и счетного письма, известного также у других народов на ранних этапах их развития.

Попытки расшифровать надписи, выполненные по типу «черт и резов» предпринял российский дешифровщик-любитель Геннадий Гриневич. Всего он рассмотрел около 150 надписей, найденных на территории расселения восточных и западных славян (IV-X вв. н.э.) При тщательном изучении надписей исследователь выявил 74 основных знака, которые, по его мнению, составили основу слогового древнеславянского письма.

Также Гриневич предположил, что некоторые образцы праславянского слогового письма были выполнены с помощью рисуночных знаков — пиктограмм. К примеру, изображение лошади, собаки или копья означают, что нужно использовать первые слоги данных слов — «ло», «со» и «ко». С появлением кириллицы слоговое письмо, по мнению исследователя, не исчезло, а стало использоваться как тайнопись. Так, на чугунной ограде Слободского дворца в Москве (ныне здание МГТУ им. Баумана) Гриневич прочитал, как «хасид Доменико Жилярди имеет в своей власти повара Николая I».У ряда исследователей существует мнение, что древнеславянская письменность это аналог скандинавского рунического письма, что якобы подтверждает так называемое «Киевское письмо» (документ, датируемый X веком), выданное Яакову Бен Ханукке иудейской общиной Киева. Текст документа написан на иврите, а подпись сделана руническими символами, которые до сих пор не смогли прочесть. О существовании рунического письма у славян пишет немецкий историк Конрад Шурцфлейш. В его диссертации 1670 года речь идет о школах германских славян, где детей обучали рунам. В доказательство историк приводил образец славянского рунического алфавита, сходного с датскими рунами XIII—XVI веков.

Письменность как свидетель миграции

Упомянутый выше Гриневич считает, что с помощью древнеславянского слогового алфавита можно читать также критские надписи XX-XIII вв. до н.э., этрусские надписи VIII-II вв. до н.э., германские руны и древние надписи Сибири и Монголии. В частности, по словам Гриневича, он сумел прочесть текст знаменитого «Фестского Диска» (о. Крит, XVII в. до н.э.), в котором повествуется о славянах, нашедших новую родину на Крите. Однако смелые выводы исследователя вызывают серьезное возражение со стороны академических кругов.

Гриневич в своих изысканиях не одинок. Еще в первой половине XIX века русский историк Е. И. Классен писал, что «славяноруссы как народ, ранее римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих о их там пребывании и о древнейшей письменности».

Итальянский филолог Себастьяно Чьямпи на практике показал, что между древней славянской и европейской культурами существовала определенная связь.

Для расшифровки этрусского языка ученый решил попробовать опираться не на греческий и латынь, а на один из славянских языков, которым хорошо владел — польский. Каково было удивление итальянского исследователя, когда переводу стали поддаваться некоторые этрусские тексты.

news.rambler.ru

Как до появления кириллицы писали в Древней Руси

Закрытая тема

Тема дохристианской письменности в Древней Руси считалась в советской науке если не запретной, то достаточно закрытой. Только в последние десятилетия появился ряд работ, посвященных этой проблеме.

К примеру, в фундаментальной монографии «История письма» Н. А. Павленко предлагает шесть гипотез происхождения кириллицы и глаголицы, причем, приводит доводы в пользу того, что и глаголица, и кириллица были у славян в дохристианские времена.

Впрочем, официальная наука и сейчас к авторам, занимающимся подобной тематикой, относится с известной долей скептицизма. До сих пор подлинность образцов дохристианской письменности многими лингвистами и историками ставится под сомнение.

Историк Лев Прозоров уверен, что доказательств существования письменности до появления на Руси кириллицы более чем достаточно. Он утверждает, что наши далекие предки не только могли писать отдельные слова, но и составлять юридические документы.

В качестве примера Прозоров обращает внимание на заключение Вещим Олегом договора с Византией. В документе речь идет о последствиях смерти русского купца в Царьграде: если купец умирает, то следует «поступать с его имуществом так, как он написал в завещании». Правда, на каком языке писались подобные завещания не уточнятся.

В «Житиях Мефодия и Кирилла», составленных в Средние века, пишется о том, как Кирилл посетил Херсонес и увидел там Священные книги, написанные «роусьскыми письменами». Впрочем, многие исследователи склонны критически относиться к данному источнику. Например, Виктор Истрин считает, что под словом «роуськие» следует понимать «соурськие», – то есть сирийские письмена.Однако есть другие свидетельства, подтверждающие, что у язычников-славян все-таки была письменность. Об этом можно прочитать в хрониках западных авторов – Гельмольда из Босау, Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, которые при описании святынь балтийских и полабских славян упоминают о надписях на основаниях изваяния Богов.

Арабский хронист Ибн-Фодлан писал, что своими глазами видел погребение руса и то, как на его могиле была установлена памятная метка – деревянный столб, на котором было вырезано имя самого покойного и имя царя руссов.

Археология

Косвенно наличие письменности у древних славян подтверждают раскопки Новгорода. На месте старого городища были обнаружены писала – стержни, которыми наносили надпись на дерево, глину или штукатурку. Находки датируются серединой X столетия, при том, что христианство в Новгород проникло только в конце X века.

Такие же писала были найдены в Гнёздово при раскопках древнего Смоленска, более того, там есть археологические доказательства использования стрежней для писания. В кургане середины X века археологи раскопали фрагмент амфоры, где прочли сделанную кириллицей надпись: «Гороух пса».

Этнографы считают, что «Гороух» это обережное имя, которое давалось нашими предками, чтобы «горе не привязывалось».

Также среди археологических находок древнеславянских поселений фигурируют останки мечей, на клинках которых кузнецы гравировали свое имя. К примеру, на одном из мечей, найденном возле станицы Фощеватой можно прочесть имя «Людота».

«Чертами и резами»

Если появление образцов кириллического письма в дохристианское время еще может быть оспорено, в частности, объяснено неверной датировкой находки, то письмена «чертами и резами» это признак более древней культуры. Об этом способе письма, все еще популярном у славян даже после принятия крещения в своем трактате «О письменах» (начало X века) упоминает болгарский монах Черноризец Храбр.

Под «чертами и резами», по мнению ученых, скорее всего имелась ввиду разновидность пиктографическо-тамгового и счетного письма, известного также у других народов на ранних этапах их развития.

Попытки расшифровать надписи, выполненные по типу «черт и резов» предпринял российский дешифровщик-любитель Геннадий Гриневич. Всего он рассмотрел около 150 надписей, найденных на территории расселения восточных и западных славян (IV-X вв. н.э.) При тщательном изучении надписей исследователь выявил 74 основных знака, которые, по его мнению, составили основу слогового древнеславянского письма.

Также Гриневич предположил, что некоторые образцы праславянского слогового письма были выполнены с помощью рисуночных знаков – пиктограмм. К примеру, изображение лошади, собаки или копья означают, что нужно использовать первые слоги данных слов – «ло», «со» и «ко».

С появлением кириллицы слоговое письмо, по мнению исследователя, не исчезло, а стало использоваться как тайнопись. Так, на чугунной ограде Слободского дворца в Москве (ныне здание МГТУ им. Баумана) Гриневич прочитал, как «хасид Доменико Жилярди имеет в своей власти повара Николая I».

«Славянские руны»

У ряда исследователей существует мнение, что древнеславянская письменность это аналог скандинавского рунического письма, что якобы подтверждает так называемое «Киевское письмо» (документ, датируемый X веком), выданное Яакову Бен Ханукке иудейской общиной Киева. Текст документа написан на иврите, а подпись сделана руническими символами, которые до сих пор не смогли прочесть.

О существовании рунического письма у славян пишет немецкий историк Конрад Шурцфлейш. В его диссертации 1670 года речь идет о школах германских славян, где детей обучали рунам. В доказательство историк приводил образец славянского рунического алфавита, сходного с датскими рунами XIII—XVI веков.

Письменность как свидетель миграции

Упомянутый выше Гриневич считает, что с помощью древнеславянского слогового алфавита можно читать также критские надписи XX-XIII вв. до н.э., этрусские надписи VIII-II вв. до н.э., германские руны и древние надписи Сибири и Монголии.

В частности, по словам Гриневича, он сумел прочесть текст знаменитого «Фестского Диска» (о. Крит, XVII в. до н.э.), в котором повествуется о славянах, нашедших новую родину на Крите. Однако смелые выводы исследователя вызывают серьезное возражение со стороны академических кругов.

Гриневич в своих изысканиях не одинок. Еще в первой половине XIX века русский историк Е. И. Классен писал, что «славяноруссы как народ, ранее римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих о их там пребывании и о древнейшей письменности».

Итальянский филолог Себастьяно Чьямпи на практике показал, что между древней славянской и европейской культурами существовала определенная связь.

Для расшифровки этрусского языка ученый решил попробовать опираться не на греческий и латынь, а на один из славянских языков, которым хорошо владел – польский. Каково было удивление итальянского исследователя, когда переводу стали поддаваться некоторые этрусские тексты.

knowledgeblog.ru

Как до появления кириллицы писали в Древней Руси

Общепринятой датой возникновения письменности у славян считается 863 год, но некоторые исследователи утверждают, что писать на Руси умели и раньше.

Закрытая тема

Тема дохристианской письменности в Древней Руси считалась в советской науке если не запретной, то достаточно закрытой. Только в последние десятилетия появился ряд работ, посвященных этой проблеме.

К примеру, в фундаментальной монографии «История письма» Н. А. Павленко предлагает шесть гипотез происхождения кириллицы и глаголицы, причем, приводит доводы в пользу того, что и глаголица, и кириллица были у славян в дохристианские времена.

Впрочем, официальная наука и сейчас к авторам, занимающимся подобной тематикой, относится с известной долей скептицизма. До сих пор подлинность образцов дохристианской письменности многими лингвистами и историками ставится под сомнение.

Миф или реальность

Историк Лев Прозоров уверен, что доказательств существования письменности до появления на Руси кириллицы более чем достаточно. Он утверждает, что наши далекие предки не только могли писать отдельные слова, но и составлять юридические документы.

В качестве примера Прозоров обращает внимание на заключение Вещим Олегом договора с Византией. В документе речь идет о последствиях смерти русского купца в Царьграде: если купец умирает, то следует «поступать с его имуществом так, как он написал в завещании». Правда, на каком языке писались подобные завещания не уточнятся.

В «Житиях Мефодия и Кирилла», составленных в Средние века, пишется о том, как Кирилл посетил Херсонес и увидел там Священные книги, написанные «роусьскыми письменами». Впрочем, многие исследователи склонны критически относиться к данному источнику. Например, Виктор Истрин считает, что под словом «роуськие» следует понимать «соурськие», – то есть сирийские письмена.

Однако есть другие свидетельства, подтверждающие, что у язычников-славян все-таки была письменность. Об этом можно прочитать в хрониках западных авторов – Гельмольда из Босау, Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, которые при описании святынь балтийских и полабских славян упоминают о надписях на основаниях изваяния Богов.

Арабский хронист Ибн-Фодлан писал, что своими глазами видел погребение руса и то, как на его могиле была установлена памятная метка – деревянный столб, на котором было вырезано имя самого покойного и имя царя руссов.

Археология

Косвенно наличие письменности у древних славян подтверждают раскопки Новгорода. На месте старого городища были обнаружены писала – стержни, которыми наносили надпись на дерево, глину или штукатурку. Находки датируются серединой X столетия, при том, что христианство в Новгород проникло только в конце X века.

Такие же писала были найдены в Гнёздово при раскопках древнего Смоленска, более того, там есть археологические доказательства использования стрежней для писания. В кургане середины X века археологи раскопали фрагмент амфоры, где прочли сделанную кириллицей надпись: «Гороух пса».

Этнографы считают, что «Гороух» это обережное имя, которое давалось нашими предками, чтобы «горе не привязывалось».

Также среди археологических находок древнеславянских поселений фигурируют останки мечей, на клинках которых кузнецы гравировали свое имя. К примеру, на одном из мечей, найденном возле станицы Фощеватой можно прочесть имя «Людота».

«Чертами и резами»

Если появление образцов кириллического письма в дохристианское время еще может быть оспорено, в частности, объяснено неверной датировкой находки, то письмена «чертами и резами» это признак более древней культуры. Об этом способе письма, все еще популярном у славян даже после принятия крещения в своем трактате «О письменах» (начало X века) упоминает болгарский монах Черноризец Храбр.

Под «чертами и резами», по мнению ученых, скорее всего имелась ввиду разновидность пиктографическо-тамгового и счетного письма, известного также у других народов на ранних этапах их развития.

Попытки расшифровать надписи, выполненные по типу «черт и резов» предпринял российский дешифровщик-любитель Геннадий Гриневич. Всего он рассмотрел около 150 надписей, найденных на территории расселения восточных и западных славян (IV-X вв. н.э.) При тщательном изучении надписей исследователь выявил 74 основных знака, которые, по его мнению, составили основу слогового древнеславянского письма.

Также Гриневич предположил, что некоторые образцы праславянского слогового письма были выполнены с помощью рисуночных знаков – пиктограмм. К примеру, изображение лошади, собаки или копья означают, что нужно использовать первые слоги данных слов – «ло», «со» и «ко».

С появлением кириллицы слоговое письмо, по мнению исследователя, не исчезло, а стало использоваться как тайнопись. Так, на чугунной ограде Слободского дворца в Москве (ныне здание МГТУ им. Баумана) Гриневич прочитал, как «хасид Доменико Жилярди имеет в своей власти повара Николая I».

«Славянские руны»

У ряда исследователей существует мнение, что древнеславянская письменность это аналог скандинавского рунического письма, что якобы подтверждает так называемое «Киевское письмо» (документ, датируемый X веком), выданное Яакову Бен Ханукке иудейской общиной Киева. Текст документа написан на иврите, а подпись сделана руническими символами, которые до сих пор не смогли прочесть.

О существовании рунического письма у славян пишет немецкий историк Конрад Шурцфлейш. В его диссертации 1670 года речь идет о школах германских славян, где детей обучали рунам. В доказательство историк приводил образец славянского рунического алфавита, сходного с датскими рунами XIII—XVI веков.

Письменность как свидетель миграции

Упомянутый выше Гриневич считает, что с помощью древнеславянского слогового алфавита можно читать также критские надписи XX-XIII вв. до н.э., этрусские надписи VIII-II вв. до н.э., германские руны и древние надписи Сибири и Монголии.

В частности, по словам Гриневича, он сумел прочесть текст знаменитого «Фестского Диска» (о. Крит, XVII в. до н.э.), в котором повествуется о славянах, нашедших новую родину на Крите. Однако смелые выводы исследователя вызывают серьезное возражение со стороны академических кругов.

Гриневич в своих изысканиях не одинок. Еще в первой половине XIX века русский историк Е. И. Классен писал, что «славяноруссы как народ, ранее римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих о их там пребывании и о древнейшей письменности».

Итальянский филолог Себастьяно Чьямпи на практике показал, что между древней славянской и европейской культурами существовала определенная связь.

Для расшифровки этрусского языка ученый решил попробовать опираться не на греческий и латынь, а на один из славянских языков, которым хорошо владел – польский. Каково было удивление итальянского исследователя, когда переводу стали поддаваться некоторые этрусские тексты.

maxpark.com

рукописные книги Древней Руси - АРТ-МИР

Первая библиотека Киевской Руси

Коллекцию именно таких уникальных книг, каждая из которых была дорогим шедевром имел Ярослав Мудруй. Он, как никто другой, знал значение учебы и чтения для развития человека и государства в целом. Он был первым правителем в Европе, который придал значение этому процессу. Вероятно, что и сам принимал участие в переводе текстов с иностранных языков (какими хорошо владел).«Ярослав же любил книги. В лето 6545 сей князь Ярослав, сын Владимиров, засветил книжными словами сердца верующих людей. Большая потому что польза бывает человеку от учения книжного».Так говорится в «Повести временних лет».

В той же «Повести» зафиксировано единственное письменное упоминание о существовании Ярославовой библиотеки. Князь стал формировать ее за 17 лет до смерти. В основном это были священные, богослужебные книги и особенно ценные для науки – исторические хроники. Ученые допускают, что в целом коллекция могла насчитывать до 1000 уникальных изданий.Своеобразное издательство (где переводили и писали) располагалось в столице Киевской Руси, а именно – в Софийском соборе. Здесь было написано известное «Слово Иллариона», «Слово о Законе и Благодати» киевского митрополита Иллариона, здесь работали над «Изборником Святослава».

Киевское Евангелие королевы Франции

Ценные книги из коллекции Ярослава Мудрого стали приданым для его дочерей. Будучи отцом девяти детей, князь в первую очередь заботился об их образовании. Все три дочери были отданы за королей. Елисавета вышла замуж за норвежского короля, Анастасия, — за мадьярского, и наиболее известной стала самая молодая Анна.Интересно, что 18-летняя французская королева Анна Ярославна славилась не только своей красотой, но и образованностью, в этом с ней не могла сравниться, по-видимому, ни одна женщина в тогдашней Европе. А ее муж король Генрик I не умел ни читать, ни писать.Поэтому девушка или не с первых дней супружеской жизни занялась руководством государства. Подписывала государственные акты своим именем «Анна регина», в то время как король Генрик ставил крестик на обозначение своего имени.Во время торжеств энной церемонии венчания и коронации Анна присягала на привезенной из Киевской Руси книге. То было Киевское Евангелие,которое впоследствии назовут Реймским.Удивительно, с того времени все короли Франции, вплоть до Людовика XIV приносили присягу в катедральному соборе Реймса с рукой на Евангелии, написанном старинным древнерусским языком.

Каждому княжичу (сестрам Анни), который выходил замуж, вместе с другим было подарено что-то из родительской библиотеки. Поэтому часть книг Ярослава была перевезена в Европу

. «Кто найдет этот ход, тот найдет сокровище Ярослава»К сожалению никто так и не знает, существуют ли до сих пор книги Ярослава Мудрого. С тех времен немало было войн, пожаров и других бед.Библиотека могла сгореть во время захвата татаро- монголами Киева в 1240 года, которые подожгли город. Могла быть разграблена И все же ученые полностью допускают версию, по которой исторические книги до сих пор хранятся в недрах киевских земель. Катакомбы древних храмов, глубинные пещеры и подземелья, с полной достоверностью могли служить надежным тайником коллекции.Построен в 1037 году прекрасный каменный храм с уникальными мозаиками и фресками – собор Святой Софии – стал наилучшим местом для княжеского книгосборника. Вероятно, оттуда библиотеку никуда не перемещали.

Интересно, что в 1916 году рядом с Софийским собором образовалось глубокая пропасть, в которой просматривался подземный ход.Экспедицию исследователей возглавил Александр Ертель. Осматривая древние коридоры, ученые вдруг натолкнулись на удивительную находку: кусок березовой коры с посланием, которое говорило: «А кто найдет этот ход, тот найдет большое сокровище Ярослава».Автор вырезал буквы на дереве, а затем зарисовал их чернилами. Никто не сомневался, что имелась в виду именно ценная библиотека. Так же быстро ученые разгадали, что надпись принадлежит временам позднего Средневековья. Но находка лишь доказывает, что в XVII веке местные знали о сокровище или о нем ходили слухи

.Тайна киевских монахов

Во времена Киевской Руси книгами занимались преимущественно монахи. При враждебных набегах или другой большой опасности они переносили самые ценные вещи к подземным ходам. «Книги от враждебных нашествий монахами в пещерах похоронила» – писали летописцы.В пещерах, где отсутствует резкое колебание температур и нет высокой влажности.А место тайника держалось в наистрожайшей тайне, которая, к сожалению, могла умереть вместе со служителями монастырей. Поэтому библиотека Ярослава Мудрого могла храниться в в подземных лабиринтах одного из киевских храмов. И полностью вероятно, что до наших дней пергаментные издания сохранили достаточно хорошее состояние.Относительно конкретного местонахождения коллекции существуют немало версий.Межигирский монастырь тоже является претендентом на место хранения по одной причине. В советские времена во время строительства дачи Постышева в Межгорье ,рабочие случайно натолкнулись на подвальное помещение, доверху заполненное древними книгами. Но было ли это сокровище Ярослава Мудрого – неизвестно. Книги тогда засыпали землей, а более поздние исследователи не смогли больше найти тот подвал.Еще одним место хранения библиотеки мог быть комплекс пещер поблизости Выдубицкого монастыря. В разные времена здесь находили немало интересного и загадочного. Киево-печерский монастырь и лаврские подземелья самого давнего монастыря тоже могли стать надежным тайником для такого ценного сокровища.

дискуссии длятся ,но большинство ученых все же считают существование библиотеки Ярослава Мудрого историческим фактомКладоискатели верят, что в будущем кому-то повезётразыскать фолианты из коллекции Ярослава – одно из наибольших сокровищ давней Украины- Киевской Русиперевод с укр -мой.

Древнерусская книжная миниатюра от раннего ее шедевра – Остромирова Евангелия (XI в.)до другого шедевра – Евангелия Хитрово (начало XV в.).

Остромирово Евангелие

|

li-ga2014.livejournal.com

Как учили грамоте в Древней Руси

Умного, грамотного, ученого человека на Руси всегда почитали и говорили:

«Красна птица пером, а человек умом», «Голова всему начало», «И сила уму уступает». «Велика бывает польза от учения книжного», –

написал летописец в древней русской летописи. Путь же к книжному познанию начинался с усвоения азбуки. «Сперва Аз да Буки, а потом и науки».

Каждая буква древнерусской азбуки имела своим названием определенное слово, начинающееся с этой буквы. Например, буква «Л» – «люди», буква «П» – «покой», буква «Ж» – «живете». И так со всеми буквами. Эта азбука называлась «Кириллица», в честь своего создателя, просветителя славян святого Кирилла.

Нам сейчас трудно установить, как именно обучали грамоте в Древней Руси, ведь это было много-много лет назад. Но историки, изучая сохранившиеся записи, старинные загадки, пословицы, поговорки, предполагают, как это обучение могло происходить.

Вероятнее всего, лет в 7–10 отдавали детей «мастеру грамоты» (так тогда называли учителя). Один учитель собирал у себя дома около десятка ребят и занимался с ними. Сначала заучивали азбуку. Ученики повторяли хором каждую букву, пока не запоминали. С тех пор сохранилась пословица:

«Азбуку учат, на всю избу кричат».

Но это был не беспорядочный крик, а повторение нараспев. Такое «пропевание» азбуки облегчало запоминание.

После букв заучивали слоги. Сначала дети должны были назвать буквы так, как они назывались в азбуке, а потом назвать слог (сочетание букв):

«буки-аз» – «ба», «веди-аз» – «ва»

и дальше.

Урок в школе

Одновременно с чтением учились писать. Для этого на первых порах использовали деревянную дощечку с четырех¬угольной выемкой, заполненной мягким воском. Называлась такая дощечка «цера». Сверху она накрывалась, как крышкой, другой дощечкой. В отверстия по бокам продевались тесемки: они завязывались и получалась двустворчатая книжечка-тетрадка с пустой серединкой. О такой необычной древнерусской тетради была придумана загадка:

«Книга – в ней два листа, а середка пуста».

Писали на воске писалом – металлическим стержнем, один конец которого заостряли (этим концом выцарапывали текст), другой же конец расплющивали (получалась маленькая лопаточка, которой можно было разглаживать воск, когда хотели стереть написанное). Стержень у писала часто делали крученым, чтобы его легче было держать. Носили ученики такое орудие для письма в специальном чехле, подвешенном к поясу.

Когда дети выучивались писать на дощечке, покрытой воском, переходили к письму на березовой коре. В Древней Руси березовая кора – береста – служила основным материалом для письма. Конечно, на твердой бересте писать труднее, чем на мягком воске. Приходилось снова учиться выписывать буквы и слова. Дощечку для письма или бересту дети держали чаще не на столе, а на колене. И так, согнувшись, писали. Получалось, что не такое легкое это дело – писать.

«Мнится, писание легкое дело, пишут два перста, а болит все тело».

Учеными-археологами при раскопках в Новгороде найдены берестяные грамоты, принадлежавшие мальчику Онфиму, который жил больше 700 лет назад. На кусочках бересты Онфим, упражняясь, писал буквы, слоги, слова.

Древнерусская школа С миниатюры 17в

А какие книги использовали для обучения на Руси в старину? Учебными были книги церковные: Часослов и Псалтирь.

Книги писали тогда на пергаменте – по-особому обработанной коже. Если было нужно, «кожаные» страницы можно было использовать многократно: острым ножом соскабливали написанное, и лист снова становился чистым. Надписи на пергаменте были устойчивыми, чернила хорошо впитывались, очертания букв сохранялись даже после нескольких смываний прежних текстов. Эту особенность передает пословица:

«Что написано пером, не вырубить топором».

Но книги, написанные на пергаменте, были дорогими, поэтому учителя часто переписывали отрывки текста из книг на бересту или писали по заказам родителей для детей «малые книжицы».

Про древнерусские книги можно рассказать много интересного. Знаете ли вы, например, такую поговорку: «Прочитать от доски до доски»? Когда так говорят, имеют в виду прочтение книги от начала до конца. А пришла к нам эта поговорка из Древней Руси, где для сохранности, чтобы они не так быстро изнашивались, книги брали в переплет из деревянных досок. Доски иногда обтягивали кожей. Обложку на закрытой книге застегивали металлическими застежками поверх переплета. Доски часто украшали накладками из меди, бронзы, кости. Немало таких металлических и костяных накладок нашли археологи, эти детали сохранялись даже тогда, когда сами книги гибли во время пожаров, наводнений и других происшествий.

Писали книги, как вы уже знаете, на пергаменте. Для этого нужны были чернила. Чернила ученики изготавливали сами из смеси сажи и клея или из наростов на листьях дуба.

На пергаменте писали гусиными перьями. Их перед письмом тщательно обрабатывали: вначале соскабливали с них жир, затем втыкали их в нагретый песок или золу, потом удаляли ненужные перепонки и заостряли перо, после этого расщепляли конец пополам.

Обучение грамоты С миниатюры 17 в

Вот две старинные русские загадки. Как вы думаете, в какой из них говорится о писале, которым писали на воске и на бересте, в какой – о пере?

Малый конь с черного озера воду берет, белое поле поливает.

Пять волов одной сохой пашут.

Конечно, первая загадка – про гусиное перо, а во второй «пять волов» – это пять пальцев руки, которые держат писало и, прикладывая усилие, выцарапывают им буквы, будто пашут.

Чернила хранили в глиняной или изготовленной из коровьего рога чернильнице. Иногда чернилами писали и на бересте.

Гусиное перо при письме часто оставляло кляксы. Их стирали пористым камешком или, пока не засохли… слизывали языком. До наших времен дошла загадка о процессе письма:

«Семя серо руками сеют, языком слизывают».

Существовала и другая сложность – письмо на пергаменте долго не высыхало. Поэтому написанный текст посыпали песком, который тут же впитывал верхний слой чернил. Каждый ученик нес в школу чернильницу и мешочек с песком. Их соединяли шнурком, который надевали на шею. В то время возникла поговорка:

«Песочница – подружка чернильницы».

На Руси до прошлого века сохранялся старинный обычай отмечать окончание обучения грамоте общей трапезой – обедом.

Историк И. Забелин обнаружил интересную запись, которая хранилась в личном архиве известного русского актера Михаила Щепкина, который в конце XVIII века обучался в школе по древней методике. Вот этот текст:

«Помню, что при перемене книг, то есть когда я окончил азбуку и принес в школу первый раз Часослов, то тут же принес горшок молочной каши, обернутый в платок, и полтину денег, которая, как дань, следуемая за учение, вместе с платком вручалась учителю. Кашу же обыкновенно ставили на стол и после повторения пройденного на прошлом занятии раздавали учащимся ложки, которыми они хватали кашу из горшка… После окончания Часослова, когда я принес Псалтырь, опять повторилась та же процессия».

Так как ученики переходили к новым этапам обучения в разное время, то таких трапез-обедов в течение года было несколько.

Обычай приношения каши менял положение ребенка среди учеников. Им отмечалось успешное продвижение в учении. Само же приношение учителю каши по тогдашним правилам было формой выражения почтения педагогу.

Но главное – к грамотности относились с благоговением, а учителей своих очень почитали и уважали. Книжное разумение считалось даром Божиим. И потому те, кто стремился овладеть грамотой, а потом и науками, соединяли учение с молитвой. Надеялись на благодатную помощь Божию, а не только на свои силы и искусство учителя.

Если учение шло с трудом, многое у ученика не получалось, всей семьей, пригласив священника, служили молебен Спасителю, Божией Матери и святым – покровителям в учении: Косме и Дамиану, пророку Науму (как раз в те дни конца осени, когда праздновалась Церковью их память, начинался обычно учебный год в старинных русских крестьянских школах). К святым обращались с молитвой, пророка Наума так прямо и просили: «Пророк Наум, наставь дитя на ум». Позже стали молиться о неспособных и нерадивых учениках Преподобному Сергию Радонежскому.

Попросим и мы у Бога вразумления молитвой:

Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего Святаго, укрепляющего душевные наши силы, дабы, внимая учению, возрастали мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим в утешение, Церкви и Отечеству на пользу.

Ольга Потаповская

pokrov.pro

Сообщение на тему: рукописные книги Древней Руси

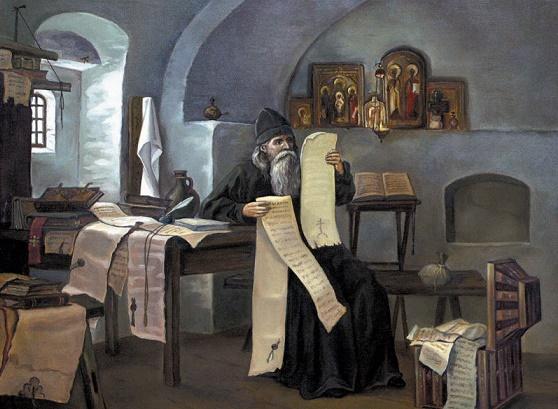

В современном мире к древним рукописям относятся с особым почтением – их бережно хранят в музеях. Оно и понятно, ведь в давние времена писали только о значимых вещах, cчитая, что в манускриптах отражается слово божие. Благодаря нелегкому труду древнерусских писцов можно составить полноценное сообщение на тему: рукописные книги Древней Руси.

Внешний вид рукописных книг древней руси

Как выглядели рукописные книги Древней Руси сообщение довольно интересно для современного заядлого читателя-книголюба. Тем более, что представляли они собой настоящие произведения искусства. Листы рукописей изготавливались из пергамена (телячьей кожи) и редко – из бересты, не отличающейся прочностью. Четыре листа складывали пополам и получалась восьмилистовая тетрадь. Чтобы объемное содержание поместилось, несколько тетрадей сшивали в единую книгу. Для этого корешки рукописей пришивали толстыми нитками к специальным ремням, концы которых продевались в пропиленные в обложках отверстия и прибивались колышками. Переплеты были из деревянных дощечек, обтянутых обработанной кожей. Для большей долговечности книги углы их обложек обрамлялись металлическими угольниками, а сама книга закрывалась на симпатичную застежку. Обложки щедро украшали орнаментом, золотом, серебром, а то и драгоценными камнями. Вся эта фурнитура делала рукописные творения очень увесистыми.

Что касается письма, то текст наносился густыми чернилами из ржавого железа и красками. Существовала традиция писать заглавные буквы красной краской – киноварью. Весь остальной текст был в коричневом цвете.

Древние рукописи часто содержат рисунки художников. В религиозных старинных книгах встречаются образы святых и монахов, в летописях – царей и воинов. Кроме того, в настоящее искусство может выделить причудливое изображение заглавных букв и орнаментальных заставок в начале книги.

Содержание древнерусских рукописей

Главная причина, по которой в Древней Руси появились рукописные книги, – это распространение христианства. Следовательно, основная их масса имеет религиозное содержание. Самые известные книги подобной тематики – древнейшее “Остромирово Евангелие” (1056 г.), первая из датированных “Киевская Псалтирь” (1397 г.), ценнейший “Изборник Святослава” (1076 г.)

В красиво оформленной рукописи “Остромирово Евангелие” львиную долю содержания занимают ежедневные евангельские чтения заповедей и душеполезных притч. Нашли в ней отражение и значимые события того времени, и творящие историю личности. Написанная литургическим уставом “Киевская Псалтирь” несет в себе псалмы Давида, библейские молитвы и хвалебные песни. Рукопись содержит искусно выполненные иллюстрации на полях. Составленный на основе философского греческого сборника, “Изборник Святослава” дополнен поучениями служителей церкви, отрывками из книг библии. Изборник имеет духовно-нравственную направленность, подчеркивая важность души человека и необходимость заботы о чистоте своих помыслов.

Важнейшее значение для историков имеют летописи – еще один жанр древнерусской ранней литературы. Самой прославленной из них стала “Повесть временных лет”, написанная монахом Нестором в 1110 году. В ней он охватил историю земли русской со времен Великого потопа и до правления Владимира Мономаха. В общеобразовательной школе с этой летописью знакомятся на уроке под названием: “Рукописные книги древней руси 4 класс сообщение”. Еще один важнейший памятник древнерусской исторической литературы – «Слово о Полку Игореве«. Написанная в XVI веке, эта рукопись повествует о неудачном походе русского князя на половцев.

Существовали и рукописи юридической тематики, помогающие регулировать правовую сферу жизни древнерусского общества. В XI веке князь Ярослав Мудрый издал правовой сборник “Русская Правда”. Особенности этого сборника в том, что он уже проводит разграничения между умышленным убийством и этим деянием в состоянии аффекта, но все еще поощряет кровную месть. Более прогрессивной книгой явился Судебник 1497 г. Он был призван закрепить централизованность государства, преодолевшего феодальную раздробленность. В основном этот свод законов защищал интересы высшего правящего слоя.

Данное сообщение на тему рукописные книги Древней Руси позволяет понять, что старинные рукописи как отражали процесс развития древнерусского общества, так и способствовали его развитию. Взаимовлияние было двухсторонним. Также из краткого анализа древнерусской литературы хорошо видно, что в ней нет четкого разделения на жанры. Богослужебные книги содержат и общие знания о мире.

Исторические — насквозь пропитаны христианским мировоззрением. Несомненно одно – древнерусские рукописи содержат интуитивную мудрость наших предков, обогащающую все знания современного мира.

drevniy-egipet.ru