Урок по теме "Государственная символика России: история и современность". История символики россии

Урок по теме "Государственная символика России: история и современность"

Разделы: История и обществознание, Внеклассная работа, Классное руководство, Конкурс «Презентация к уроку»

Презентация к уроку

Загрузить презентацию (17,8 МБ)

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Цели:

- Расширение исторических знаний и представлений учащихся о государственных символах России.

- Популяризация государственных символов России.

- Продолжение формирования у учащихся чувства патриотизма и гражданственности.

Оборудование: компьютерная презентация.

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Новый материал.

План.

- Государственный флаг.

- Государственный герб.

- Государственный гимн.

На доске написана тема урока, число, понятия: государственные символы, флаг, герб, гимн.

Много видел я стран и не хуже её Вся земля мною нежно любима. Но с Россией сравнить?... С нею сердце моё И она для меня несравнима.И.Северянин "Слова солнца"

В декабре этого года исполняется 11 лет с момента принятия законов, официально утвердивших государственные символы России. Поэтому темой сегодняшнего урока будет "Государственная символика России: история и современность".

(записать число и тему в тетради)

О государственных символах вы знаете уже довольно многое. Но тема нашего урока затрагивает в том числе и историю российской символики.

Сегодня нам предстоит ответить на следующие вопросы:

- Какие государственный символы есть в России.

- Каково их назначение.

- Где они используются.

(и самый главный вопрос, на который мы ответим в ходе исследования) Сохранены ли в изображении государственных символов России исторические традиции.

Зачем нужны государственные символы?

Символы, в том числе и для России нужны как воплощение истории, отражения настоящего, выражение патриотизма её граждан и обозначение на международной арене, как её зрительный и музыкальный образ.

Какие государственный символы вы знаете?

Любое государство мира имеет флаг, герб и гимн. Символы нашей Родины насчитывают не одну сотню лет. Первый российский герб появился в к.XVв., первый флаг - в ХVIIв., первый гимн - в XIXв. Каждый из современных символов России имеет свою историю, но официальными они были признаны сравнительно недавно - в течение последнего десятилетия, а ФКЗ-ы РФ "О государственных символах" были приняты в декабре 2000г.

Чем можно это объяснить?

1. Флаг.

Что такое флаг?

Флаг (знамя) - прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого цвета ли нескольких цветов, часто с эмблемой.

Как выглядит современный флаг России? Как мы его опишем?

Послушайте, как звучит его официальное описание по ФКЗ.

"Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3".

История появления флагов связана с историей военного дела. Среди воинов они были особо почитаемы и оберегаемы. Потеря флага нередко означала поражение в битве. На Руси на флагах (стягах) изображали лики святых или Спасителя.

С историей нашей страны менялись и её флаги.

(Ваша задача: внимательно просмотреть слайды с изображениями флагов, при этом сравнивая их между собой)

Трёхполосное бело-сине-красное знамя снова стали использовать демонстранты в 80-годы и во время переворота 1991 г. Вскоре это знамя стало государственным флагом, а 22 августа принято считать днём флага России.

Сохранились ли в изображении современного флага исторические традиции?

Какие?

Что означают цвета флага?

На Руси издревле: белый цвет означал чистоту, мир, добро, правду

- синий - веру, верность

- красный - огонь, смелость, честность, красоту.

Кто имеет право использовать флаг?

Как надо относиться к государственным символам, в том числе и к флагу?

Как надо вести себя в присутствии него?

Государственные символы должны вызывать уважение и гордость за свою страну. Флаги могут меняться, а гордость и уважение остаётся.

2. Герб.

Что такое герб?

Герб - отличительный знак города или государства, бывают и родовые гербы.

Слово герб пришло в русский язык в XVI - XVII вв. В его основе лежит немецкое слово "erbe", что означает "наследство". Так уже в самом слове заложена одна из важных черт герба - стабильность и постоянство.

Как выглядит современный герб России?

В ФКЗ говорится: "Герб России представляет собой изображение 2-главого орла, помещённого на красном щите; над орлом 3 исторические короны Петра Великого; в лапах орла скипетр и держава; на груди орла на красном щите - всадник Георгий Победоносец, поражающий копьём змея".

Рисунок герба выполнен художником Е.И. Ухналёвым.

Давайте разберёмся в символах герба.

Что это за символы?

Что они означают?

Новый герб является наследником герба, который имела Россия с к.XV в. по 1917 г. Первоначально историки считали, что 2-главый орёл пришёл на Русь из Византии, а туда из Древнего Рима. Но самое интересное, что он существовал на Руси задолго до этого.

2-й главый орёл символизировал мощь и независимость страны.

В это же время государственным символом становится и изображение конного воина Георгия Победоносца, который первоначально был символом Московских князей. Это изображение символизировало постоянную борьбу русского народа со злом и многочисленными врагами.

Посмотрите как менялись гербы с течением времени.

С приходом к власти большевиков в 1917 г. прежний герб, как символ царизма уничтожили, и создан был другой.

Но в современной России были возвращены и 2-й главый орёл, и Георгий Победоносец. Для нас это знак суверенности, интереснейший памятник прошлого, который неразрывно связан с политической историей нашей страны.

Где помещается государственный герб?

Сохранились ли в современном изображении российского герба исторические традиции?

Какие?

3. Гимн.

Ещё одним символом страны является гимн.

Что это такое?

(запись) Гимн - торжественное песнопение.

Прежде чем мы будем говорить и слушать гимны России в различные эпохи, давайте ещё раз вспомним, как надо вести себя в присутствии государственных символов.

До XVII в. во время государственных событий исполняли церковные песнопения. При Петре I - "Преображенский марш".

Первый официальный гимн России "Молитва русских" на слова В.А.Жуковского исполнялся на музыку английского гимна "Правь Британия морями".

Второй официальный гимн "Боже царя храни".

Он сменяется новым гимном, гимном СССР.

Современный гимн за основу взял музыку прежнего гимна СССР, созданную Александром Васильевичем Александровым, а новые слова были написаны Сергеем Михалковым. А.В.Александров является нашим земляком. Он родился в селе Плахино Захаровского района Рязанской области в семье крестьянина, получил звание генерал-майора и был автором многих известных песен, в том числе "Священная война".

Сегодня мы говорили об истории и современности государственных символов России.

III. Задание на дом.

Создать проект своего личного герба, а на классном часу из них мы создадим герб класса.

Но это ещё не предел вашей работы по данной теме. Она может стать основой для более глубоких исследований.

xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai

Реферат на тему "Символы России"

Областной творческий конкурс «Государственная и военная символика России - история и современность»

Номинация «Поисково-исследовательская работа».

« Государственные и воинские символы России»

Выполнила:

воспитанница

детского объединения «Радуга творчества»

Валын Александра Вячеславовна

Научный руководитель: педагог дополнительного образования

МБОУ ДО Павлоградского муниципального района Омской области «Детско- юношеский центр им.П.Н.Гранатюка»

Мухаметжанова Жанар Иманкуловна

Оглавление

Введение Актуальность........................................................................................3

Глава I.

§1.Государственная символика России.…….........................................................

§2. Военная символика России........................…………………………………...8

Заключение..........................................................................................................10

Список сайтов используемых для поиска информации....................................11

Список литературы……………………………………………………………....11

Приложение №1-2………………………………………………………………16

Приложение №3-4………………………………………………………………17

Приложение №5-7……………………………………………………………….18

Приложение №8..……………………………………………………………….19

Приложение №9………………………………………………………………….20

Приложение №10……………………………………………………………….21

Приложение №11……………………………………………………………….22

Введение. Актуальность

Государственные и воинские символы России - это неотъемлемые атрибуты государства и его армии. Они развивались и совершенствовались на протяжении всей истории нашего Отечества и его Вооруженных Сил.

Выдающийся русский философ А.Ф. Лосев писал, что символ есть "концентрированное зримое выражение основной идеи явления или понятия, основанное на структурном сходстве символа и этого явления или понятия". Российская государственная символика находится в ряду тех проблем, которые еще не та давно казались малозначащими, не вызывали особого интереса ни у историков, ни у широкого круга читателей. Теперь уже новое поколение '' повернувшись лицом'' к своей истории вспомнили и о давно забытых, низвергнутых в прямом смысле этого слова эмблемах и символах, чуть ли не возводя некоторые из них на пьедестал .

Объект исследования: символика Отечества

Предмет исследования: роль государственной и воинской символики в формировании патриотизма;

Цель исследования: изучить историю государственной и воинской символики

Задачи:

-выявить значимость государственной символики;

-раскрыть роль воинской символики в обществе;

-учиться работать с различной литературой, извлекать и собирать информацию

Методы исследования: наблюдение, сравнения.

§ 1.Государственная символика России.

Все государственные символы – гербы, флаги и гимны – исполняют одну и ту же функцию: они обозначают государство, которому принадлежат. В принципе, герб, флаг и гимн играют ту же роль, что и название страны – их задача сообщать, какая именно страна ими владеет. Можно сказать, что название страны, ее государственные герб, флаг и гимн есть одно и то же.

К государственным символам относятся Государственный гимн, Государственный флаг и Государственный герб. Существует вербальная (или словесная) форма обозначения государства – это его название. И существует его знаковое обозначение – это его герб и флаг. Существует музыкальное обозначение государства – это его гимн. Иногда эти символы используются в тех или иных сочетаниях, но более правильно, когда каждый из них используется самостоятельно.

В России, как и во многих других государствах, своеобразная триада – герб, флаг и гимн – законодательно сложились к XIX веку. Наиболее старым, как правило, является герб, затем появились флаги, а затем – гимны. Выбор из тысяч эмблем, определенных изображений, существовавших в средние века и отражавших способ мышления наших предков, не был случайным в каждом из государств. Флаги, гербы и гимны нередко принимались в подражание передовой или сильной стране, либо были схожими в связи с политической или родственной близостью народов.

Россия имеет многовековую историю и на протяжении многих веков имела свои государственные символы. Двуглавый орел олицетворял нашу державу с конца XV века до начала XX века. Он был символом Великого княжества Московского, Московского царства, Российской империи, Российской республики в 1917 году и РСФСР до принятия нового герба. Бело-сине-красный флаг являлся символом России с XVII века. Музыка нашего гимна написана в середине XX века.

Изображения, цвета, составляющие герб и флаг России, имеют символическое значение. Существуют определённые общие правила, которые сформировались ещё в эпоху средневековья. Однако определение символического значения во многом зависит от национальных традиций и особенностей. Белый, синий и красный цвета российского флага несут иное значение, чем, например, такие же цвета французского флага. Двуглавый орёл австро-венгерской империи из-за особенностей исторического развития имеет другой смысл, отличный от российского двуглавого орла.

В новое тысячелетие Россия вошла с обновленной государственной символикой. Наши новые, но в то же время преемственные по отношению к прежним, символы отражают важные вехи в многовековом историческом пути России. И мы должны с достоинством хранить нашу историческую память, которая в значительной степени и выражается государственной символикой.

Государственная символика является частью истории и культуры страны. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства и уверенности в себе без уважения к истории своего Отечества. Знания о государственной символике составляют основу формирования уважительного отношения к ней.

Государственный ГЕРБ - тип гербовой эмблемы с особым правовым статусом, обозначающий государство как территориальную и административную целостность; один из трёх главных символов суверенитета (наряду с государственным флагом и государственным гимном). Подавляющее большинство государств имеют свои государственные гербы - официально утверждённые особые знаки, как правило, сложившиеся исторически. Функцией государственного герба является визуализация государственной власти, её политической, административной и территориальной принадлежности.

Государственный герб обозначает присутствие государства в лице его учреждений, полномочий и т.п., а также используется для непосредственной идентификации конкретного государства в ряду других государств (в международных структурах и т.п.). Изображение государственного герба на печатях, бланках, денежных знаках и т.п. гарантирует ответственность государства и свидетельствует о его правомочности в данной области правоотношений.

Эмблемы, из которых сложился российский государственный герб, появились, как и во многих западноевропейских странах, в средние века. Основные эмблемы, составляющие российский государственный герб - всадник, поражающий копьём дракона, и двуглавый коронованный орёл. Они изображены на печати великого князя московского Ивана III Васильевича (один - на лицевой стороне, другой - на оборотной). Существует версия о заимствовании двуглавого орла из Византии Иваном III, когда он вступил в брак с племянницей последнего византийского императора Софией Палеолог. Скорее всего, великий князь московский, стремясь повысить свой международный авторитет, использовал эту эмблему в соответствии со своими политическими замыслами в подражание гербу императора Священной Римской империи, где двуглавый орёл как политическая эмблема олицетворял императорскую власть. Герб Московского княжества (XV в.). (Приложение №1).

В XVI в. двуглавый орёл завоевал господствующее положение, став главной фигурой композиции. При Иване IV Грозном на груди орла в щитке располагается сначала единорог, а затем - всадник-драконоборец. Всадник традиционно воспринимался как изображение государя - "князь великий на коне, а имея копье в руце". С укреплением самодержавия к двуглавому орлу и всаднику в государственной символике добавились другие атрибуты власти. В 1625 при царе Михаиле Фёдоровиче над головами орла появилась третья корона. Согласно разным версиям, три короны могли означать завоёванные Казанское, Астраханское и Сибирское царства или союз Великой Руси, Малой Руси и Белой Руси.

Со второй половины XVII в. царь Алексей Михайлович использовал печати, на которых двуглавый орёл держит в лапах скипетр и державу - общепринятые во всех монархических государствах регалии королевской или императорской власти. Герб Царства Русского (XVII в.). (Приложение №2).

При царе Петре I российский государственный герб видоизменился: щиток с драконоборцем, которого сам царь называл "святым Егорием", стал окружаться цепью ордена Андрея Первозванного, на крыльях орла или вокруг него размещались эмблемы земель.

После поднесения Петру I императорского титула (1721) появились новые символы власти, в частности императорская корона, ею стал увенчиваться двуглавый орёл. Были установлены государственные гербовые цвета - чёрный и жёлтый, в государственном гербе чёрный двуглавый орёл изображался на золотом (жёлтом) поле. С XVIII в. в описаниях гербов и инструкциях по их составлению драконоборец именуется святым Георгием Победоносцем. Государственный герб России (1730 г.). (Приложение №3). Государственный герб современной России представляет собой золотого двуглавого орла в червленом (красном) фоне.

Орел увенчан тремя золотыми коронами — символами государственного суверенитета нашей страны, в лапах его — скипетр (знак торжества закона) и держава (символ единения народа). На груди орла — щит, в червленом поле которого едущий вправо для зрителя, стоящего лицом к щиту, серебряный всадник в лазоревом (синем, голубом) плаще, поражающий копьем чёрного опрокинутого и попранного конём дракона.

В своей основе современный Государственный герб нашей страны таков, каким он сформировался во второй половине XVII века.

Государственный герб России в настоящее время. (Приложение №4).

Государственный ФЛАГ - официальный отличительный знак государства, описание которого устанавливается законом (как правило, конституцией), один из государственных символов (наряду с государственным гербом и государственным гимном). Представляет собой одноцветное или многоцветное полотнище с гербом или иной эмблемой. Обычно государственный флаг выражает какую-либо устойчивую историческую, национальную или политическую идею. Государственным флагам в России в IX-XVI вв. предшествовали княжеские стяги в виде длинных шестов с ветвями деревьев, пучками трав, затем кусками тканей в форме клина и др. Стяг, на котором с XIV в. помещалось священное изображение, стали называть знамением, или знаменем.

До второй половины XVII века о флагах России ничего не известно. Различные варианты возникновения флага можно проследить только со времён царя Алексея Михайловича. В документах, относящихся к строительству первого русского военного корабля "Орел" в 1667 году, говорится о корабельных знаменах. Для их изготовления использовали ткани белого, синего и красного цветов.

В 1693 году во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей, впервые был поднят так называемый "флаг царя Московского", состоящий из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине. Флаг Царя Московского (1693 г.). (Приложение №5). В 1699 году Петр I установил первый русский орден Святого Андрея Первозванного со знаком лазурного скошенного креста. И в 1701 году на военном флоте вместо трехцветного вводится Андреевский флаг, представлявший собой белое полотнище с лазурным крестом с угла на угол. А бело-сине-красный флаг, будучи государственным, стал вместе с тем и флагом торгового флота. Флаг торговых судов России (XVIII в.). (Приложение №6). В настоящее время Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет веры, верности и правды; красный символизирует постоянство, энергию, силу, отвагу и кровь, пролитую за Отечество. Государственный флаг Российской Федерации в настоящее время. (Приложение №7). Государственный ГИМН - торжественная песня (реже - оркестровая пьеса), официальный государственный символ наряду с государственным флагом и государственным гербом. В Русском государстве во время событий общегосударственного значения хор "государевых певчих дьяков" в XV-XVII вв. исполнял православные песнопения. В конце XVII - начале XVIII вв. встречи коронованных особ, победы в войнах и другие важные события отмечались панегирическими песнями - виватными кантами, перемежавшимися пением многолетий. Первым неофициальным государственным гимном Российской империи с 1791 года был полонез для хора и оркестра "Гром победы, раздавайся!" (автор текста - Г.Р. Державин, композитор - О.А. Козловский). Поводом к созданию гимна явилось взятие русскими войсками под командованием А. В. Суворова османской крепости Измаил в ходе Второй турецкой войны. В соответствии с указом императора Александра I в 1816 году первым официальным государственным гимном Российской империи стал гимн "Молитва русских". В его основе - британский государственный гимн "Боже, храни короля" (стихотворный перевод на русский язык выполнен В.А. Жуковским, музыка Генри Кэри). Гимн должен был исполняться при встречах Императора. В 1833 году по инициативе императора Николая I создан новый государственный гимн - "Боже, царя храни" (текст - написанная Жуковским новая редакция "Молитвы русских"; композитор - А.Ф. Львов). Впервые он исполнен по случаю празднования 21-й годовщины освобождения России от наполеоновского нашествия: в Москве в Большом театре и в Санкт-Петербурге в Зимнем дворце. Всего шесть строк текста и 16 тактов мелодии легко запоминались и были рассчитаны на куплетный повтор - трижды. После распада СССР, в 1991 году, гимном России стала «Патриотическая песня» Михаила Глинки, но не хватало отправной точки для этой музыки – не было текста. Через десять лет, после жарких дискуссий было решено вернуться к музыке советского гимна, создав лишь новый текс. И 7 марта 2001 года в качестве официального гимна Российской Федерации был принят текст С. В. Михалкова.

§ 2. Военная символика России.

Воинская символика неразрывно связана с историей создания и развитием Вооруженных Сил России. В Российской армии ей всегда уделялось самое пристальное внимание. Все атрибуты военного быта русского солдата и офицера, начиная с формы одежды и заканчивая наградами, символизировали ценности «христолюбивого православного воинства», подчеркивали самобытность национального характера, особенности исторических условий и самое главное - способствовали росту патриотического сознания, укреплению морального и боевого духа военнослужащих.

Главным военным символом является Боевое знамя - знак, объединяющий воинскую часть и указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам государства. В древности первоначально роль знамени выполняли фигуры птиц и животных, помещенные наверху древка, а с IX века - прикрепленное к древку полотнище.Знамена являлись в Русской армии не только самым древним атрибутом, но и самым устойчивым и неизменным по авторитету в войсках. На всем протяжении отечественной военной истории не было периода, когда знамена потеряли бы значение воинских святынь.

(Приложение №8).

Другим символом вооруженного защитника Отечества является его форма одежды. Военная форма одежды - общее название всех предметов обмундирования, снаряжения и знаков различия в армии государства. Она позволяет определять принадлежность военнослужащих к виду вооруженных сил, отличает их от гражданского населения и военнослужащих других армий. Появление формы одежды воинов относится к глубокой древности и связано с необходимостью отличать своих бойцов от воинов противника. Знаки различия также являются воинскими символами и указывают на принадлежность военнослужащих к виду или роду войск и их воинские звания. К знакам различия относятся погоны, нагрудные и нарукавные знаки, знаки на головных уборах, погонах и петлицах, канты, лампасы, эмблемы.

(Приложение №9).

В Красной армии вместе с первыми образцами форменной одежды в 1918 году появились и первые эмблемы. К 1922 году их было около сорока. В 1935 -1936 годах произошло сокращение эмблем. Реформирование Вооруженных Сил в 1955 году привело к изменению системы эмблем. Красноармейская звезда как отличительный знак военнослужащих была введена в 1918 году для ношения на груди, а затем на головном уборе. Как важный составной элемент она присутствовала на всех советских орденах и большинстве медалей и знаков, размещалась на бортах кораблей, боевой техники, предметах обмундирования. Красная звезда - основная эмблема и Вооруженных Сил современной России. Важным элементом формы одежды является кокарда, появившаяся на головных уборах в 1730 - 1732 годах под названием банта или полевого знака. После многочисленных изменений в 1815 году была окончательно установлена расцветка кокарды: черно-оранжево-белая. Погоны также являются важным атрибутом формы одежды военнослужащих. В Русской армии погоны появились в 1763 году - их носили на левом плече. В 1801 - 1809 годах введены погоны определенного цвета на оба плеча. Кроме того, на парадной форме офицеров носились эполеты. В Вооруженных Силах СССР погоны введены в 1943 году. Возвращение к традиционным воинским знакам различия является высоким нравственным актом, свидетельствующим о преемственности лучших традиций Русской армии и Советской армии, их ратной славы.

Важной формой материального и морального поощрения, символизирующей признание особых заслуг перед государством, в частности, за воинские отличия в боях и в мирные дни, является награда.

На Руси воины за боевые заслуги и подвиги награждались гривнами, доспехами, ценными подарками. Начиная с XV века за участие в военных кампаниях или особо важных отдельных сражениях все воины стали награждаться специально отчеканенными медалями. Наградная система в царской России носила ярко выраженный иерархический характер. Это хорошо видно на примере награждения орденами. Ими в армии и на флоте награждались только офицеры и генералы.Среди символов ратной славы почетное место отведено оружию. Награждение оружием в России производится с древнейших времен. Первым документальным подтверждением такого поощрения является грамота о награждении стольника Богдана Хитрова, которому вручил саблю царь и великий князь Всея Руси Михаил Федорович.В дальнейшем к таким наградам стали относиться шпаги, сабли, палаши, шашки и кортики с драгоценными украшениями и без украшений с надписью «За храбрость» и Георгиевским крестом или Анненским крестом на эфесе, Георгиевским темляком, жалуемые за военные подвиги офицерам и генералам.

В новом статуте ордена Св. Георгия 1913 года Золотое оружие получило официальное название «Героическое оружие». С 1914 года на наградном оружии для генералов надпись «За храбрость» заменялась указанием конкретного подвига.Традиция награждения оружием была продолжена во время Гражданской войны. С 1920 года почетным оружием стали шашка или кортик с вызолоченным эфесом и наложенным на него орденом Красного Знамени.

С 1924 года почетным оружием стал помимо шашки револьвер с серебряной накладкой: «Честному воину РККА от ЦИК Союза ССР».

В годы Великой Отечественной войны родилась новая традиция. В торжественной обстановке от одного воина к другому переходило оружие, покрывшее себя славой в боях: пулемет, снайперская винтовка, автомат. Наряду с учреждением, вручением индивидуальных и коллективных наград, знаков отличия существовала практика присвоения полкам, кораблям, батареям, крепостям исторических названий, связанных с именами военных и государственных деятелей, полководцев, ученых. Имя полка незримыми узами связывало воинов в одну семью. Оно отражалось в знаках отличия и являлось гордостью солдат и офицеров. Наименования полков были связаны с местами боевых подвигов частей.

Символика и наградная система Советского государства начала складываться сразу после революционных событий 1917 года. Первым шагом в этом направлении было принятие Декрета «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Им уничтожались не только сословия и привилегии, но и чины, звания, титулы, ордена, медали и эмблемы Российской империи.

В первые годы Советской власти основными видами коллективных наград были Почетные революционные Красные знамена, Почетные революционные Военно-морские флаги, а также присвоение воинским соединениям и частям почетных наименований.

Высшими государственными наградами как для отдельных военнослужащих, так и для воинских частей, кораблей, стали ордена и медали.

Особое место среди наград в армии и на флоте занимали и занимают нагрудные знаки, прежде всего воинской доблести и отличия.

(Приложение №10).

В первые годы революции как символ верности революции и ее идеалам люди носили красный бант на груди.В 1922 году Реввоенсовет Республики учредил ряд нагрудных знаков, среди которых наибольшей известностью пользовались «Честному воину Карельского фронта», «За отличную стрельбу», «За отличную рубку».В предвоенные годы был введен ряд значков, имеющих оборонную направленность. Среди них «Ворошиловский стрелок», «За стрельбу», «За активную оборонную работу», «Готов к ПВХО» и другие. В те же годы были учреждены нагрудные знаки для участников боевых действий. Первый из них - «Участник Хасанских боев». В годы Великой Отечественной войны для рядового и старшинского состава введены знаки: «Снайпер», «Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик» и т.д., вплоть до «Отличный пекарь», «Отличный повар».21 мая 1942 года был учрежден знак «Гвардия» для военнослужащих гвардейских частей.В послевоенное время вводились новые воинские знаки отличия, наиболее известными из которых стали «Отличник Советской Армии», «Отличник Военно-Морского Флота», «Отличник ВВС», «За разминирование» , «Парашютист-отличник», «За боевое траление», «Воин-спортсмен» и т.д.Военнослужащие-комсомольцы и активисты комсомольской работы, отличившиеся в боевой учебе, награждались специальными знаками отличия ЦК ВЛКСМ.

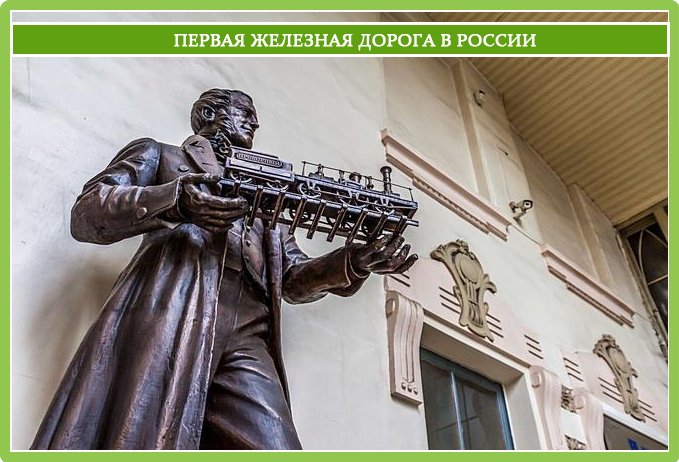

Важными символами воинской славы являются памятники и монументы вооруженным защитникам Отечества. Возведение памятников возникло в глубокой древности с целью увековечивать память о важных событиях. Наиболее распространенным типом являлись скульптурные фигуры или группы. В Российской империи большую часть памятников составляли статуи в честь героев, полководцев, императоров, а также соборы, церкви и часовни.

В первые годы Советской власти памятники ее вождям, народным героям отражали революционный энтузиазм масс. Монументов, посвященных Гражданской войне, героизму красноармейцев и построенных сразу по горячим следам, почти не сохранилось. Поэтому многие были сооружены в основном после Великой Отечественной войны. Памятники в честь героев и героических событий Великой Отечественной войны начали создавать еще в военное время, но особо активно они стали возводиться к юбилейным датам. Не ослабевает внимание к героическим событиям прошлого и настоящего нашей армии и флота и ныне.

Памятники героям Великой Отечественной войны имеются во всех уголках нашей страны, а не только там, где шли сражения. По всей России в городах и маленьких селениях стоят обелиски воинам, отдавшим свою жизнь за Родину. Много памятников советским воинам возведено на территории государств, которые освобождала Советская армия от фашистов. Памятники и символы, многочисленные традиции и ритуалы способствуют формированию чувства патриотизма, готовности честно выполнять воинский долг.

Символическая значимость памятников и монументов заключается в тех многочисленных традициях и ритуалах, которые формируют чувство патриотизма, готовность честно выполнять воинский долг. Например, памятники: А) в Орле; Б) в Волгограде. (Приложение №11).

Таким образом, можно сделать вывод: для любого современного государства его главные символы существуют в триединстве: герб, флаг, гимн. Подобное триединство сложилось в мировой практике и законодательно оформилось в XIX веке (однако это не означает, что государственных гербов или флагов ранее не существовало).

Существует вербальная (или словесная) форма обозначения государства – это его название. И существует его знаковое обозначение – это его герб и флаг. Существует музыкальное обозначение государства – это его гимн. Иногда эти символы используются в тех или иных сочетаниях, но более правильно, когда каждый из них используется самостоятельно.

Заключение.

Итак, перед вами предстала история государственного и городских гербов Российской империи, ее флага и гимна.

Символы России - это неотъемлемые атрибуты государственности и суверенитета , отражающие социальное лицо своей эпохи, культурное и духовное состояние общества, его традиции, миропонимание, отношение к власти и т.д.

Разумеется, это были символы самодержавной власти и поэтому они не пользовались популярностью среди революционно настроенных слоев общества, т.к., по их мнению, противоречили нарождающемуся новому миру. Тем не менее инерция воздействия прежних символов какое-то время существовала вместе с самими символами. И если ''Боже, царя храни'' сразу же заменили ''Марсельезой'', бело-сине-красный флаг еще сохранялся как символ демократической республики. Правда, красное знамя пролетариата , известное по ''маевкам'' уже с начала века, составило ему серьезную конкуренцию.

С государственным гербом оказалось сложнее. В марте 1917 г. собралась Комиссия по делам искусств ''для разъяснения вопроса о государственном гербе''. Председателем Комиссии был М.Горький, его ''товарищами'' - А.Бенуа и Н.Рерих. Однако ''разъясняли'' вопрос Самые известные геральдисты России - В.Лукомский, С.Троницкий, Г.Нарбут… И.Билибин. Это были люди эрудированные, прекрасные знатоки геральдики. Они не считали возможным до созыва Учредительного собрания решать вопрос о государственном гербе России, но вполне допускали использование до этого времени ''во всех предусмотренных законом случаях '' двуглавого орла без атрибутов царской власти - корон, скипетра, державы, цепи ордена Андрея Первозванного, св. Георгия Победоносца на груди орла, украсивший печать Временного правительства, сделал И.Билибин.

В период Временного правительства с двуглавым орлом конкурировала и свастика - бегущий крест , когда-то солярный знак и символ вечности, благополучия, прогресса. По-видимому, именно в этом качестве она ''приглянулась'' Временному правительству, которое избрало ее вместе с двуглавым орлом и изображением Таврического дворца (где размещалась Государственная дума) в качестве символов новой, демократической России.

В первые месяцы существования Советского государства официально утвержденных символов не было. От двуглавого орла (теперь уже символа бывшего Временного правительства) как государственной эмблемы совсем отказались: новое государство стремилось к принципиально новой символике, олицетворяющей его суверенитет , устройство и принципы политики.

По-видимому, решено было отказаться также и от услуг профессиональных геральдистов, поэтому ''геральдитеческое художество'' на первых порах воплощалось в довольно странных формах. Известен, например, рассказ скульптора Н.Андреева об одном из проектов нового государственного герба. На рисунке был все тот же двуглавый орел. Но с выщипанными перьями на крыльях, его головы вместо корон украшали красные звезды, а вместо третьей короны над орлиными головами возвышался красноармейский шлем . В лапах - камень и палка вместо скипетра и державы. Предлагались и другие, не менее фантастические и гротескные варианты герба

Этот период представлял собой определенный этап развития геральдического искусства. В основу была положена особая, как часто ее называют , пролетарская. При помощи подобных эмблем был составлен и первый советский герб.

Помимо городских гербов в сегодняшней жизни утвердился еще один старый символ - бело-сине-красный флаг. В августе 1991 г. решением чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР он был принят в качестве официального флага России.

Любопытную эволюцию претерпели и музыкальные символы России. Почти 26 лет гимном СССР - РСФСР был ''Интернационал''. В 1943 г., после роспуска III Интернационала , он стал только партийным гимном. Для гимна ССР было решено использовать музыку ''Гимна партии большевиков'', записанную А.Г.Александровым в 1939 г. Текст сочинили С.В.Михалков и Г.А.Эль-Регистан. Впервые ''Союз нерушимый'' прозвучал в ночь на 1 января 1944 г., а с марта 1944 он начал исполняться постоянно. В середине 1940-1950-хх гг. Приняты национальные гимны всех союзных республик, кроме РСФСР, которая получила свой гимн в 1990 г. Им стал ''Национальный гимн'' (''Патриотическая песнь'') великого русского композитора М.И.Глинки.

В последние годы общественное сознание повернулось к отечественной истории и памятникам старины. Хотелось бы надеяться, чтобы читатель выработал свой взгляд на такую интереснейшую часть наследия прошлого, как официальные символы России, осмыслить их роль в жизни общества.

Используемые материалы:

Большая Российская энциклопедия. Т.7. - М.; Большая Российская энциклопедия, 2007

Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki

Пчелов Е. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: Учебное пособие. - М.: «ТИД Русское слово - РС», 2002.

Российская символика http://www.rossimvolika.ru

Конституция Российской Федерации.

Список сайтов, используемых для поиска информации

1.http://www.xristiane.ru/talk/xristiane_tema2.html ( семья и вера)

2.http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a6563516c36_0.html (роль семьи)

3.http://www.werno.ru/stil-zhizni/2143-sovremennye-cennosti-semejnogo-vospitaniya-detej.html

Список литературы

Бестужев-Лада И.В. Женщина нового века //Наука и религия. 1996. - № 3. - 185с.

Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М., Издательский центр «Академия» 2010. - 220с.

Кулик Л.А., Берестов Н.И. Семейное воспитание. М.: Просвещение 1990. - 145с.

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, М:20003, С.23

Острогорский А.Н. Образование и воспитание. М:2010., С.205

Герб Московского княжества (XV в.). (Приложение №1).

Герб Царства Русского (XVII в.). (Приложение №2).

Государственный герб России (1730 г.). (Приложение №3).

Государственный герб России в настоящее время. (Приложение №4).

Флаг Царя Московского (1693 г.). (Приложение №5).

Флаг торговых судов России (XVIII в.). (Приложение №6).

Государственный флаг Российской Федерации в настоящее время. (Приложение №7).

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10. Награды в армии и на флоте.

Приложение №11. Памятники:

А) в Орле:

Б) в Волгограде:

infourok.ru

Символы России - Российская Империя

Символы России - это неотъемлемые атрибуты государственности и суверенитета , отражающие социальное лицо своей эпохи, культурное и духовное состояние общества, его традиции, миропонимание, отношение к власти и т.д.

Все современные государства имеют свои главные отличительные знаки – символы их суверенитета. Существует триединство символов – герб, флаг, гимн. В Российской империи каждый из трех символов появился в определенный исторический период, хронологически далеко отстоящий друг от друга. Разумеется, это были символы самодержавной власти и поэтому они не пользовались популярностью среди революционно настроенных слоев общества, т.к., по их мнению, противоречили нарождающемуся новому миру. Тем не менее инерция воздействия прежних символов какое-то время существовала вместе с самими символами. И если ''Боже, царя храни'' сразу же заменили ''Марсельезой'', бело-сине-красный флаг еще сохранялся как символ демократической республики. Правда, красное знамя пролетариата , известное по ''маевкам'' уже с начала века, составило ему серьезную конкуренцию.

Все современные государства имеют свои главные отличительные знаки – символы их суверенитета. Существует триединство символов – герб, флаг, гимн. В Российской империи каждый из трех символов появился в определенный исторический период, хронологически далеко отстоящий друг от друга. Разумеется, это были символы самодержавной власти и поэтому они не пользовались популярностью среди революционно настроенных слоев общества, т.к., по их мнению, противоречили нарождающемуся новому миру. Тем не менее инерция воздействия прежних символов какое-то время существовала вместе с самими символами. И если ''Боже, царя храни'' сразу же заменили ''Марсельезой'', бело-сине-красный флаг еще сохранялся как символ демократической республики. Правда, красное знамя пролетариата , известное по ''маевкам'' уже с начала века, составило ему серьезную конкуренцию.

С государственным гербом оказалось сложнее. В марте 1917 г. собралась Комиссия по делам искусств ''для разъяснения вопроса о государственном гербе''. Председателем Комиссии был М.Горький, его ''товарищами'' - А.Бенуа и Н.Рерих. Однако ''разъясняли'' вопрос Самые известные геральдисты России - В.Лукомский, С.Троницкий, Г.Нарбут… И.Билибин. Это были люди эрудированные, прекрасные знатоки геральдики. Они не считали возможным до созыва Учредительного собрания решать вопрос о государственном гербе России, но вполне допускали использование до этого времени ''во всех предусмотренных законом случаях '' двуглавого орла без атрибутов царской власти - корон, скипетра, державы, цепи ордена Андрея Первозванного, св. Георгия Победоносца на груди орла, украсивший печать Временного правительства, сделал И.Билибин.

В период Временного правительства с двуглавым орлом конкурировала и свастика - бегущий крест , когда-то солярный знак и символ вечности, благополучия, прогресса. По-видимому, именно в этом качестве она ''приглянулась'' Временному правительству, которое избрало ее вместе с двуглавым орлом и изображением Таврического дворца (где размещалась Государственная дума) в качестве символов новой, демократической России.

В первые месяцы существования Советского государства официально утвержденных символов не было. От двуглавого орла (теперь уже символа бывшего Временного правительства) как государственной эмблемы совсем отказались: новое государство стремилось к принципиально новой символике, олицетворяющей его суверенитет , устройство и принципы политики.

В первые месяцы существования Советского государства официально утвержденных символов не было. От двуглавого орла (теперь уже символа бывшего Временного правительства) как государственной эмблемы совсем отказались: новое государство стремилось к принципиально новой символике, олицетворяющей его суверенитет , устройство и принципы политики.

По-видимому, решено было отказаться также и от услуг профессиональных геральдистов, поэтому ''геральдитеческое художество'' на первых порах воплощалось в довольно странных формах. Известен, например, рассказ скульптора Н.Андреева об одном из проектов нового государственного герба. На рисунке был все тот же двуглавый орел. Но с выщипанными перьями на крыльях, его головы вместо корон украшали красные звезды, а вместо третьей короны над орлиными головами возвышался красноармейский шлем . В лапах - камень и палка вместо скипетра и державы. Предлагались и другие, не менее фантастические и гротескные варианты герба

Этот период представлял собой определенный этап развития геральдического искусства. В основу была положена особая, как часто ее называют , пролетарская. При помощи подобных эмблем был составлен и первый советский герб.

Помимо городских гербов в сегодняшней жизни утвердился еще один старый символ - бело-сине-красный флаг. В августе 1991 г. решением чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР он был принят в качестве официального флага России.

Любопытную эволюцию претерпели и музыкальные символы России. Почти 26 лет гимном СССР - РСФСР был ''Интернационал''. В 1943 г., после роспуска III Интернационала , он стал только партийным гимном. Для гимна ССР было решено использовать музыку ''Гимна партии большевиков'', записанную А.Г.Александровым в 1939 г. Текст сочинили С.В.Михалков и Г.А.Эль-Регистан. Впервые ''Союз нерушимый'' прозвучал в ночь на 1 января 1944 г., а с марта 1944 он начал исполняться постоянно. В середине 1940-1950-хх гг. Приняты национальные гимны всех союзных республик, кроме РСФСР, которая получила свой гимн в 1990 г. Им стал ''Национальный гимн'' (''Патриотическая песнь'') великого русского композитора М.И.Глинки.

В последние годы общественное сознание повернулось к отечественной истории и памятникам старины.

Н.А. Соболева, В.А. Артамонов Символы России. М.1993.

www.rusempire.ru

| Слайд №2 | |

| «Любовь к отчизне, как струяОт сердца к сердцу прибегаетПо целой Руси из Кремля».А.Н. Майков. |

| Слайд №3 | |

| Герб,гимн.Флаг, |

| Слайд №4 | |

| Из основных символов властисамым древним на Руси явля-ется печать.Великий князь Иван 3 поместилна свою печать символы, кото-рые в дальнейшем стали счита-ся главными для государства. Иван 3Древнейшая из печатей Ивана3дошедших до нас, дотируется1497 годом.Этот год и принято считать рождением российского герба.Право пользоваться печатьюобозначало право пользоватьсявластью. |

| Слайд №5 | |

| Печать великогокнязя Ивана 3;лицевая и оборотнаясторона. 1497г.На одной стороне печати Ивана 3 был изображенпронзающий копьём змея всадник- традиционныйсимвол Москвы, объединительницы русских земель; на оборотной стороне- двуглавый орел с опушен-ными распластанными крыльями и с короной накаждой голове. Символ орла служил символом го-сударства. Печать Ивана 3 можно считать первымрусском гербом. |

| Слайд №6 | |

| Печать царя Алексея Михайловичаприложенная к жалованной грамотеБогдану Хмельницкому.1654 год.Царь Алексей МихайловичНа этой печати впервые появляется скипетр и держава.В 1667году это изображениебыло закреплено на Большойгосударственной печати. Тогдаже крылья орла начинают изображать не опущенными , а под-нятыми. |

| Слайд №7 | |

| Совершенно новый элементв российский герб был внесёнПетром 1. Это изображениеАндрея Первозванного, кото-рый был введён как высшаявоинская награда.В 1718 году утвердилось местоэтого изображения на гербе,орден на цепи поместили нагруди орла вокруг щита со всад-ником. |

| Слайд №8 | |

| Государственный герб Россисоставленный при Петре I.Кроме того, при Петре I царскиекороны над орлом были замене-ны императорскими.После Петра I на протяжении VIII века история гербазаключается в незначительных изменениях, вноси-мыми разными русскими самодержавцами. |

| Слайд №9 | |

| Государственная символика при-терпела сильные изменения вконце 18 века.В 1856 году, в связи с коронованиемАлександра II, предлагалось изме-нить государственную символику.Были введены три государственныхгерба: большой, средний и малый.Александр IIСредний герб.Малый герб |

| Слайд №10 | |

| Большой гербАлександр III24 июля 1882 года- высочайшимуказом Александра III был утверждёнБольшой государственный герб. 23 февраля 1883 год – средний ималый государственные гербы. Государственная символика утверж-дённая Александром III просущест-вовала до 1917 года. |

| Слайд №11 | |

| Гербы Азиатской России |

| Слайд №12 | |

| После Февральской революции возникла необходимость в новой государственной символике. Была избрана ко-миссия под руководством М.Горького.Комиссия пришла к выводу, что новаясимволика может возникнуть лишь свозникновением нового государственного устройства.Комиссией была предложена печать нового Временногоправительства, до созыва Учредительного собрания.Рисунок этого символа исполнил И.Я. Билибин. Печать ВременногоПравительства. |

| Слайд №13 | |

| В1922 году в связи с возникновением СССР возникла необходимость в создании нового герба.На фоне земного шара располагался серп и молот, озаренный лучами солнца.Земной шар был окаймлен колосьями перевитыми краснойлентой.На ленте написано «Пролетарии всех стран соединяйтесь».Герб СССР.Современный герб был утверждёнБорисом Ельциным в 1993г.Основу этого герба составил гербРоссийской Империи с некоторымиизменениями. |

| Слайд №14 | |

| Гербы в изображенииучащихся 9 класса.Герб ВладивостокаГерб Стародуба. |

| Слайд №15 | |

| Герб Юхнова.Герб МосальскаГерб КалугиГерб МосквыГерб Чебоксар |

| Слайд №16 | |

| Флаг и знамя – символы, объединяющие людей впространстве. История российского флага насчитываетболее трёх столетий. Много раз флаг оказывался в центреважнейших событий.Флаги |

| Слайд №17 | |

| Первый красно- сине- белый флаг появился в Россиипри царе Алексее Михайловиче в 1669 году на трёхмачтовом корабле «Орёл».ПётрI уточнил расположение полос на флаге.день рождения российского флага -20 января 1705 года.Позже этот флаг стал символом торгового флотаРоссии.Первый государственныйфлаг России. |

| Слайд №18 | |

| Андреевский флагсимволом военного флота стал в то время Андреевскийфлаг- белое полотнище с диагональным синим крестом. Парад флота при Петре I |

| Слайд №19 | |

| Позже Кене разработал для России флаг, соблюдая всеГеральдические правила. Получился черно- желто-белый флаг. 11июня 1858 года этот флаг был утвержденАлександром II Прошло время. В 1881 году Александра IIпогибшего от рук террористов, сменил его сынАлександр III. Известный как любитель всего русскогоновый император восстановил в правах ставший давнотрадиционно русским бело-сине-красный флаг. Александр II |

| Слайд №20 | |

| Конституция СССР утвердила несколько иной вид флагаКрасное полотнище с эмблемой в верхнем углу у древкасерпом и молотом и пятиконечной звездой,обрамленной золотой каймой. Красный цвет был цветомКрасной и советской армии. Тяжелым испытанием длявсего советского народа стала Великая отечественнаяВойна 1941-1945 годов. Много подвигов совершилиграждане СССР под знаменем своих воинских частей. |

| Слайд №21 | |

| В дни августовского путча 1991 года над зданиемВерховного совета в Москве вновь было поднято бело-сине-красное полотнище русского национального флагаВ честь этого события установлен праздник- Деньгосударственного флага Российской федерации,который в нашей стране отмечают теперь 22 августа. |

| Слайд №22 | |

| Высшим символом государства, наряду с гербоми флагом, является гимн — торжественное музыкальноепроизведение , призванное сплачивать, вдохновлятьвсю нацию.Россия обрела государственный гимн только в начале19 века. До этого его роль играли православные церковные гимны.Первые гимны повелел исполнять Пётр I. В годы правления Екатерина II широкую известностьполучила песня «Гром победы, раздавайся». Песнябыла написана композитором Козловским О.И. настихи Г.Р.Державина.ГИМН |

| Слайд №23 | |

| В 1833 году по поручению царя Николая Iбыл написан новый гимн России композитором А.Ф. Львовым, а слова написалВ.А. Жуковский. Поэт дал своим стихамназвание «Молитва русского народа». Николай IВ.А.ЖуковскийОфициально это произведениене являлось гимном. |

| Слайд №24 | |

| Николай II31 декабря 1833года был официально отдан приказ, которым «Молитва русского народа» под новым названием «Боже царя храни…» официально утвердилась в качествероссийскогогосударственного гимна. Отменён этот гимн был лишь 1 марта1917 года – спустя четыре дня послеотречения от престола Николая II. |

| Слайд №25 | |

| И уже 2 марта 1917 года после потрясений 1917 годаГосударственным гимном была объявлена«Марсельеза» партию большевиков «Марсельеза» вкачестве гимна не устроила, и 23 января 1918 года попредложению В.И.Ленина в качестве официального гимнаРСФСР был принят международный революционныйгимн «Интернационал». Интернационал был до 1994 годаофициальным государственным гимном нашей страны иодновременно гимном партии большевиков. Б.Н.Ельцын. |

| Слайд №26 | |

| Поэт Сергей ВладимировичМихалков и ГабриельАркадьевич Эль- Регистаннаписал слова, композиторАлександр ВасильевичАлександров сложил для нихмузыку. Впервые новый гимнСССР прозвучал повсесоюзному радио, вновогоднюю ночь 1994 года-после полуночного боякурантов Московского кремляС.В.Михалков |

| Слайд №27 | |

| 8 Декабря 2000 года Федеральным конституционнымзаконом Российской федерации был утвержденГосударственный гимн Российской федерации. |

| Слайд №28 | |

| Клянусь честью,что ни за что на светея не хотел бы переменитьотечество или иметьдругую историю,кроме истории нашихпредков…А.С.Пушкин.Работу подготовил Болдырев В. 9класс МОУ Долговская средняя общеобразовательная школа. Руководитель Коняхина Т.Е. учитель географии. В работе были использованы материалы журнала«География в школе», книга «300 лет служения России.Романовы», фонограммы записей гимнов Россииразличных времён, рисунки учащихся 9 класса. |

| Слайд №29 | |

| Герб Мосальска былутверждён Екатериной II10 марта 1777 года.«В серебряном поле чёрный орёл,Увенчанный княжескою шапкою сДлинным златым крестом в левомкогте, а в правом – червлёный щитС таковою же шапкою, увенчанный , сЗлатою литерою «М», изъявляющий,что сей град был владения князейЧерниговских. Для отличия от герба князей щит имеет зубцеватую опушку лазоревогоцвета».Сегодняшний герб имеет небольшие отличия. |

| Слайд №30 | |

| Герб Калуги былутверждён 5 июля1878 года.Герб края представляет собой зелёный щит,олицетворяющий природу, с серебряным волнообразным поясом, символизирующим рекуОку, и увенчанный исторической императорскойкороной. Щит герба увенчан второй короной большого размера.В гербе Калуги волнообразный пояс назван перекладиной.Герб Калуги назван официальным символомКалужского края. |

| Слайд №31 | |

| Герб города Юхнова былутверждён в декабре1796 года.«В серебряном поле чёрная пушка на золотомлафете, а на пушке- сидящая птица.»На пушке сидит птица гамаюн, означающаяблагородство, процветание, благополучие.В нижней части герба изображено три рекисливающиеся в одну большую реку.Реки эти: Ужатка, Кунава ( текущая в черте города),И Угра.В 18 веке Юхнов входил в состав Смоленской губернии. Смоленскбыл же городом воином- защищал Московское государство отврагов. |

volna.org

Государственные символы России история и современность

Флаг (Flagge) - слово немецкого происхождения. Описание флага содержится в "Толковом словаре русского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова: "Прикрепленное к дереву или шнуру полотнище определенного цвета или нескольких цветов, часто с эмблемой". Флаги бывают самые разные: государственные, военно-морские, торговые, сигнальные и др.

Флаг - один из важнейших символом государства, он выразитель функционирования единого государства, его независимости, суверенитета. Ему присуща историческая преемственность, и он служит узнаваемости того или иного государства, Российский бело-сине-красный флаг на рубеже 80-90-х годов XX столетия стал символом возрождения суверенитета России, ее независимости и самостоятельности. Ранее практически неизвестный общественности (за исключением историков, специалистов и любителей российской геральдики), он снова вернулся к нам 12 марта 1989 года в ходе несанкционированных митингов в Москве и Ленинграде, которые были посвящены годовщине февральской революции. И хотя "царское", "монархическое", "самодержавное" знамя тут же срывалось властями, каждая новая демонстрация поднимала все большее количество трехцветных полотнищ.

5 ноября 1990 года правительство РСФСР приняло решение создать новую российскую символику. Известные события 19-21 августа 1991 года "подтолкнули" общественность и руководство России к принятию конкретных мер по возрождению национальных символов, в частности, российского трехцветного флага.21 августа 1991 года Чрезвычайная сессия Верховного совета РСФСР постановила: "Считать исторический флаг России - полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос официальным национальным флагом Российской Федерации". Государственный же статус этот флаг приобрел после Указа Президента "О Государственном флаге Российской Федерации" от 11 декабря 1993 года. Отныне он символизирует уже не ту или иную нацию или народность, но политический институт - Российское государство, в котором существуют самые различные народности. В специальном Положении говорится, что "Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине - 2: 3".

Когда появился российский трехцветный флаг? Как он утверждался в качестве государственного и национального флага? Почему нашему флагу присущи именно белый, синий и красные цвета? Что они обозначают? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, необходимо обратиться к истории российского флага.

Пока на Руси не было единого государства, не могло существовать и государственного флага. С образованием к IX веку славянских княжеств с центрами в Пскове, Полоцке, Смоленске, Чернигове и других городах стали возникать и первые предшественники флагов - стяги, символы княжеской власти. Стяги представляли собой длинные шесты, на верху которых укреплялись древесные ветви, пучки трав, конские хвосты. Затем для стягов стали использовать большие куски тканей яркого цвета в форме клина. Во время сражения стяги находились на самом заметном месте, чтобы их мог видеть каждый ратник. Вокруг стяга сосредоточивались лучшие формирования обороны. В стяговики (воины, носившие и охранявшие стяги) обычно выбирали богатырей, наиболее сильных, смелых, достойных мужчин. Не случайно самые жаркие схватки происходили именно на месте нахождения стяга. Сражающаяся сторона стремилась в первую очередь сбить стяг противника. Падение стяга, сбитого неприятелем, приводило к замешательству войска и обычно заканчивалось его поражением.

После введения христианства на Руси на стягах стали изображать крест Господень и они приобрели значение святыни. В конце XIV века на русских стягах появляется лик Спасителя, что отражало определенную ступень объединения русских племен вокруг символа христианской веры. В сентябре 1380 года на Куликовом поле на великокняжеском стяге красного цвета был изображен Иисус Христос. В древнейшем документе "Поведение и сказание о побоище Великого князя Дмитрия Донского" стяг впервые называется "знаменем". А к началу XVII века имя стяг окончательно заменяется словом "знамя".

XVII век стал временем, когда на знаменах перестают изображать иконописные сюжеты. Начало этому положил царь Михаил Федорович, при котором в 1614 году войску Донскому было пожаловано знамя с изображением двуглавого орла. На груди царственной птицы размещался Георгий Победоносец на коне, колющий копьем змия. Появление на знамени герба свидетельствовало о высокой степени централизации государства, которая еще более усилилась в царствование Алексея Михайловича. Значение государственного приобрело династическое романовское знамя - "гербовное" (гербовое). Царские знамена поражали своими размерами. Например, белое шелковое, с алой каймой знамя царя Алексея Михайловича с золотым орлом, на груди которого был изображен "царь, колющий копьем змия", имело поверху длину 4 метра. Возможно, считает ряд исследователей, уже в XVII веке гербовое знамя считалось главным знаменем России: оно выносилось во время торжественных государственных и церковных церемоний, а в походе означало присутствие царя в войске.

Белый, синий и красные цвета появились как основа государственного флага не вдруг и не сразу. В стягах и знаменах русских князей и царей всегда присутствовали в том или ином сочетании, вместе или порознь белый, красный и синий цвета. Как уже упоминалось, на Донском побоище у князя Дмитрия Донского был багряно-красный флаг. Малиновое знамя с изображением "Всемилостивого Спаса" вдохновляло русское войско на последний победоносный штурм Казани в 1552 году, которым руководил, как известно, сам Иван Грозный. Под этим же знаменем были совершены в 1687-1689 годах походы под руководством В.В. Голицына против Крымского ханства - последнего оплота Золотой Орды. Малиновым было и воеводское знамя князя Дмитрия Пожарского, объединившего соотечественников против иноземных захватчиков в "смутную" эпоху.

Наряду с красными цветами широко распространенными были синие и белые. Значительно реже встречались желтые, коричневые и зеленые (как правило, они использовались на знаменах полков иноземного строя).

Отчетливо государственное значение красный, синий и белые цвета приобретают в XVII веке. Именно тогда в столице стали встречать иностранных послов с выносом нескольких знамен белого, синего и красного цветов. Примечательным следует считать и событие, которое произошло в конце 1660-х годов. В 1667-1669 годах в селе Дединове на Оке в Коломенском уезде была построена первая русская речная и морская флотилия для защиты торговых караванов, ходивших по Волге и Каспию в Иран и Среднюю Азию. Капитан корабля "Орел", запрашивая правительство о том, какой флаг следует поднять его флотилии, подсказал: "На кораблях бывает - которого государства корабль, того государства бывает и знамя". Сам флаг первой русской Волжско-Каспийской флотилии до нас не дошел. Но, как считают исследователи, он-то и был первым, где использовались только белый, синий и красные цвета. Именно такую материю, притом в огромном количестве, было приказано выдать 9 апреля 1668 года на запрос капитана. Таким образом, при царе Алексее Михайловиче Романове появился первый русский военно-морской флаг тех цветов, которые, как отмечается в некоторых публикациях, царским указом устанавливаются тогда же как государственные.

В выборе цветов не последнюю роль сыграла отечественная традиция. Выше уже говорилось о пристрастии русских к красному цвету. Царские грамоты скреплялись печатью красного воска, красным бархатом обшивались изнутри царские суда и кареты, под красными балдахинами появлялись цари перед народом. Именно красный цвет можно считать традиционным цветом русских царей и российской монархии до XIX века.

Голубой считался цветом Богоматери, покровительницы русской церкви; голубые балдахины патриархов во время крестных ходов указывали на их причастность к служению ей. Белый цвет был символом свободы и величия (отсюда фольклорный "белый" царь, то есть независимый). Сочетание этих трех цветов, отлично видимых даже в пасмурную погоду, напоминало о свободе и православии того государства, которому принадлежал флот.

Трехцветный военно-морской флаг в самом конце XVII века стал общепринятым. Под таким флагом молодой Петр I плавал на судах по Белому, Азовскому морям. Пребывание трехполосного военно-морского флага в международных водах, несомненно, поднимало его значение до государственного.

В 1693 году бело-сине-красный флаг официально становится государственным флагом. Об этом свидетельствуют материалы особого совещания, созванного в 1896 году по императорскому повелению ля выяснения вопроса о российских национальных цветах. В них, в частности, говорилось: "Трехцветный флаг с двуглавым орлом… в том же 1693 году был назван флагом Царя Московского".

В 1699 году Петр I собственноручно сделал чертеж флага с тремя полосами - белой, синей, красной - и подписал его. Этот документ хранится в Московском главном архиве министерства иностранных дел. В 1701 году на военном флоте вместо трехцветного вводится Андреевский флаг, представлявший собой белое полотнище с лазурным крестом с угла на угол. За два года до этого был введен первый военный орден в честь св. Андрея Первозванного. А бело-сине-красный флаг, будучи государственным, в том же 1701 году стал вместе с тем и флагом торгового флота. С бело-сине-красным флагами русские войска одержали победу над шведами под Полтавой во время Семилетней войны, пройдя с боями Восточную Пруссию, в 1760 году вошли в Берлин. Под этим флагом сражались войска Суворова, проходила Отечественная война 1812 года.

В XIX веке белой, синей и красной полосе придали значение содружества Белой, Малой и Великой Руси. Последняя в этом толковании получила красный цвет.

В 1858 году для российского государственного флага произошли крутые перемены. По императорскому Указу Александра II был утвержден имперский государственный флаг - черно-желто-белый. Столь неожиданное в то время новшество было результатом возросшего немецкого влияния на российские верхи. Предложение о введении такого флага исходило от немецкого барона, удачливого предпринимателя в области геральдики и нумизматики, любимца высшего общества, любителя и собирателя аристократических и прочих отличий Бернгарда Кене (Бориса Васильевича). Выходец из Германии, выпускник Берлинского и Лейпцигского университетов, Кене сделал удачную карьеру в России, став управляющим Гербового отделения Департамента герольдии. Он считал, что цвета государственного флага должны соответствовать цветам государственного герба. Орел же гербовый имел черный цвет на желтом поле, святой Георгий Победоносец был белым. Так, черный, желтый и белый цвета стали принадлежностью и гербового флага. В результате у России появились два флага - государственный, имперский, и национальный. Первый (черно-желто-белый, имперский) вывешивался на казенных зданиях, второй (бело-сине-красный, национальный) - на частных, украшая в праздники города. "Гражданские" цвета использовались и для флагов Всероссийских художественно-промышленных выставок. Народ не принял имперский флаг. Существование двух флагов породило в стране немало дискуссий, вызвало массу неудобств.

Черно-желто-белый флаг был государственным всего 25 лет, с 1858 по 1883 год. Александр III перед своей коронацией 7 мая 1883 года "высочайшим поведением... дозволил" украшать здания исключительно русским флагом.

Вопрос о том, какие цвета должны быть использованы во время коронации Николая II, был рассмотрен специальной комиссией под председательством члена Государственного совета Российской империи адмирала К. Н. Посьета, которая в своём решении 5 апреля 1896 года указала, что белый, синий и красный цвета с исторической и геральдической точек зрения по праву могут считаться русскими национальными цветами: «Бело-сине-красный флаг, учреждённый императором Петром Великим, имеет за собой почти 200-летнюю давность. В нём замечаются и геральдические данные: московский герб изображает белого всадника в синем плаще на красном поле. Подтверждением этим цветам служат и флаги в военном флоте: 1-я линия обозначается красным, 2-я — синим и 3-я — белым флагом с Андреевским крестом в крыже. Контр- и вице-адмиральские флаги соответственно имеют красную и синюю полосы, наконец, гюйс составлен из цветов: белого, синего и красного. С другой стороны, бело-жёлто-чёрный цвета ни исторических, ни геральдических основ за собой не имеют». В соответствии с этим 14 мая 1896 года коронация императора Николая II прошла со множеством бело-сине-красных флагов, драпировок и др. Участникам коронации раздавались бело-сине-красные нагрудные ленточки, почётным гостям вручались памятные медали на бело-сине-красных лентах.

Вся февральская революция 1917 года прошла не под национальным, а под красным флагом. Трехцветная символика стала шире применяться лишь с июня 1917 года, когда нужно было вдохновить армию к продолжению борьбы с противником на фронтах первой мировой войны. Неизмеримо выросло значение трехцветного символа в период гражданской войны. Белая идея отстаивала себя под бело-сине-красным знаменем. Знаком, отличавшим новую (Добровольческую) армию от старой царской и Красной, стал нарукавный угол - шеврон из лент национальных цветов. Понятно поэтому, что большевистские власти стремились как можно быстрее покончить с российской национальной символикой и утвердить свои идеологизированные символы. Уже в апреле 1918 года на заседании большевистской фракции ВЦИКа, в связи с приближением Первомая, по предложению Якова Свердлова было принято решение считать красный флаг национальным российским флагом. В июле 1918 года Пятый Всероссийский съезд Советов утвердил красный флаг как единый - торговый, морской и военный. В ноябре 1918 года на Лобном месте Красной площади состоялась символическая публичная казнь - сожжение "эмблем старого строя", в том числе и трехцветных флагов, и над "пеплом старого строя" были подняты "эмблемы нового социалистического строя III Интернационала". Соотечественники, осмелившиеся хранить у себя "дворянско-империалистическую символику", теперь в полном смысле слова рисковали жизнью. Ее прятали в тайниках, вывозили на юг России. Каждого, у кого под подкладкой одежды обнаруживали старые знамена, расстреливали на месте. Вся русская эмиграция продолжала считать бело-сине-красный флаг национальной святыней.

Согласно Конституции СССР, флаг СССР представляет собой красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине - 1: 2. Цвета и эмблемы флаг СССР не являются произвольными, они имеют определённое символическое значение. Например, согласно Положению о Государственном флаге СССР от 19 августа 1955 флаг "... является символом государственного суверенитета СССР и нерушимого союза рабочих и крестьян в борьбе за построение коммунистического общества". Красный цвет флага - символ героической борьбы советского народа, руководимого КПСС, за построение социализма и коммунизма, серп и молот означают незыблемый союз рабочего класса и колхозного крестьянства. Красная пятиконечная звезда на флаге СССР - символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара.

Восстановление трехцветного российского флага в качестве государственного является в наше время вполне закономерным. Возрождающейся российской государственности необходимы символы, овеянные славой и доблестью наших соотечественников, символы, свободные от идеологий и классовых интересов, символы, объединяющие нацию. Российский трехцветный флаг отвечает важнейшим требованиям, которые предъявляются в мире к подобной символике. Во-первых, ему присуща историческая преемственность: он полностью соответствует российскому флагу эпохи Петра Великого, когда трехцветный флаг окончательно приобретает статус государственного. При этом цвета русского флага имеют глубокий смысл, отражают духовные начала россиян: белый символизирует мир, чистоту, правду, непорочность, нетленное совершенство; синий - веру и верность, постоянство; красный - энергию, силу, кровь, пролитую за отечество. Поэтому цвета белый, синий и красный являются одновременно и государственными и народными, национальными. Во-вторых, российский флаг - деидеологизирован. Он не несет никаких идеологических, политических, конфессиональных (религиозных) и иных признаков. Наш флаг внесословен, внеклассов, внепартиен, а потому постоянен. Цветовая символика его не зависима от социально-классового и национального состава общества, характера общественного и государственного строя, оттого, какая партия является правящей. В-третьих, непременное условие любою государственною флага - его узнаваемость. Российский государственный флаг является единственным в мире (по цвету и их сочетанию). Поэтому он узнаваем и воспринимается только как государственный флаг Российского государства.

В целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам в августе 1994 года президентским Указом установлен праздник День Государственного флага Российской Федерации, который принято отмечать 22 августа.4. Гимн.

В "Толковом словаре русского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова слово "гимн" трактуется как:

1. Торжественная песня, принятая как символ государственного или социального единства;

2. Вообще - хвалебная песня, музыкальное произведение.

Гимн (греч. hymnos), торжественная песнь на стихи программного характера. Известны гимны государственные, революционные, военные, религиозные, в честь исторических событий, героев и т.д. Истоки гимна - в глубинах истории. Уже несколько тысячелетий назад у некоторых народов были созданы торжественные песнопения. Они славили красоту родной земли и ее богатства, подвиги предков. В Древней Греции гимн - культовая песня в честь божества (Аполлона, Диониса). В 7-5 вв. до н.э. гимны писали Алкей, Алкман, Пиндар. Под названием гимна до нас дошли поэтические произведения эпико-повествовательного характера; наиболее известны гомеровские гимны (приписывались в древности Гомеру), орфические гимны (эпоха позднего эллинизма). Утвердившееся христианство создало гимнографию, входящую в церковное богослужение и молитвенный обиход (гимны Романа Сладкопевца, Иоанна Дамаскина в восточной церкви, "Те Deum laudamus" и др. на Западе). Социально-религиозные движения 15-16 вв. породили многочисленные духовные гимны: протестантский (лютеровский) хорал в Германии (выдающийся образец - "Наш бог - наша твердыня" - "Ein' feste Burg ist unser Gott"), гуситские песни в Чехии. Великая французская революция вызвала к жизни революционные гимны, в том числе "Марсельезу". Революционный пролетариат создал свой гимн - "Интернационал". До 1 января 1944 он был также государственным гимном СССР.

До наших дней дошел величайший памятник культуры Руси XII века "Слово о полку Игореве". В нем содержатся строфы, выражающие скорбь и гнев народа, восславляющие подвиги героев во имя Отечества.Пели песню старым

князьям,

Молодых настало время

славить нам.

... Здрав будь князь, и вся

дружина здрава!

Слава князьям, и дружине

слава!В России впервые потребность в гимне в придворно-военном обиходе появилась при Петре I.

В времена Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.) музыка стала составной и непременной частью жизни двора и петербургского дворянства. Все торжества и праздники сопровождались вокальной и инструментальной музыкой.

В период царствования Екатерины II (1762-1796 гг.) большое распространение получают ритуалы по случаю побед русского оружия. Они приобретают форму церемониалов - балов. Об одном из таких празднеств мы узнаем из "Описания торжества, бывшего по случаю взятия города Измаила в доме генерал-фельдмаршала князя Потемкина Таврического". Оно примечательно тем, что выдающийся русский композитор И.А. Козловский написал по этому случаю специальную музыку гимнического характера, в форме полонеза для оркестра и хора на слова крупнейшего поэта екатерининской эпохи Г.Р. Державина. Называлось произведение "Русский победный гимн времен Екатерины Великой". Полонез приобрел исключительную популярность, став на некоторое время русским национальным гимном. Этой музыке была суждена и более продолжительная жизнь. П.И. Чайковский использовал полонез в сцене бала в опере "Пиковая дама".

С 1816 года официальным в России стал английский гимн "Боже, храни короля". Русский текст его был написан в 1833 году известным русским поэтом В.Л. Жуковским. Однако такая держава как Россия, безусловно, нуждалась в собственном национальном гимне, музыкальная основа которого угрожала бы истинную душу и характер российского народа. Поэтому в том же 1833 году царствовавшим тогда императором Николаем I было дано указание близкому к придворным кругам композитору А.Ф. Львову сочинить музыку национального гимна на слова В. А, Жуковского. Вот как описывает эту историю сам А.Ф. Львов:

"... В 1833 году граф Бенкендорф сказал мне, что государь сожалеет, что мы не имеем своего народного гимна и поручает мне попробовать написать гимн русский. Задача эта показалась мне весьма трудною, когда я вспомнил о величественном гимне английском, оригинальном французском. Я почувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкови, годный для войск, годный для народа от ученого до невежды".

Композитор справился с этой задачей. Написанный им Национальный гимн впервые прозвучал 11 декабря 1833 года в Большом театре. А по Указу Николая I от 31 декабря 1833 года гимн, получивший название "Боже, царя храни!", был объявлен государственным.

Этот гимн звучал в России до 1917 года. В армии он исполнялся при проведении строевых и церковных парадов, почетных караулов, строевых смотров, вручении знамен и наград, при встречах государя и лиц царской фамилии. Гимн своей патетикой усиливал эмоциональное воздействие воинских ритуалов.

После февральской революции 1917 года Временное правительство отказалось от старого гимна. В период от февраля до октября 1917 года в России звучало вместо старого гимна произведение композитора В. Березовского под названием "Гимн свободной России" на слова Д. Ратгауза.

После октябрьской революции большевики утвердили в качестве своего гимна музыку известного "Интернационала". Но в годы Великой Отечественной войны было принято решение о создании нового государственного гимна, что, несомненно, отвечало объективным требованиям времени. Новый государственный гимн СССР (музыка А. Александрова, слова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана) впервые был исполнен в ночь на 1 января 1944 года по Всесоюзному радио.

После войны сложилась парадоксальная ситуация. Существовал государственный гимн СССР. В каждой союзной республике звучал также свой собственный национальный гимн. И только РСФСР - единственная республика в составе СССР, не имела своего гимна. Поэтому в послевоенные годы началась работа над созданием гимна России. Нескольким ведущим композиторам было предложено попробовать это сделать, но все попытки оказались безуспешными. Гимн Российской федерации так и не был утвержден.

Идея создания российского гимна возникла вновь в 1990 году, что было естественным и закономерным в условиях начавшегося развала СССР, краха коммунистической идеологии, борьбы демократических сил за российский суверенитет, возрождения национальных традиций и государственных символов России. За день до открытия I съезда народных депутатов РСФСР была опубликована информация о создании комиссии из ведущих деятелей литературы и искусства, на которую была возложена обязанность провести организационную работу по созданию государственного гимна России. На одном из заседаний комиссии с предложением взять за основу гимна "Патриотическую песнь" М. Глинки выступил известный композитор Родион Щедрин. В свое время (в послевоенный период) это предложение не раз высказывали известные советские композиторы Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян.

После прослушивания на комиссии полной оркестровой записи сочинение Глинки "Патриотическая песнь" было утверждено в качестве музыкальной основы будущего гимна России. Специалисты так аргументировали свои доводы: мелодии присущи величавость и лаконизм; она легко запоминается, изначально не связана словом, что дает свободу для создателей текста гимна, на который тогда же был объявлен профессиональный конкурс.

"Патриотическая песнь" выдающегося русского композитора Михаила Ивановича Глинки, дошедшая до нас в виде небольшой (всего 16 тактов) мелодии для фортепиано, представляет собой, вне сомнения, замысел отечественного гимна.

Свидетельством тому являются следующие документальные сведения. Известный музыкальный критик В. Стасов на основе сопоставительных исследований отнес датировку этого музыкального произведения к 1833 году (глинкинская запись датировки не имела). Отсюда следует, что замысел создания русского национального гимна возник у композитора вскоре после императорского обращения к А.Ф. Львову с просьбой написать музыкальную основу российского гимна. Вскоре замысел был воплощен в нотном наброске, который сам композитор назвал "Мелодия национального гимна". Когда же официально была принята музыка композитора Львова в качестве национального гимна, М.И. Глинка забыл о своем наброске, и он более полувека оставался в неразобранном архиве композитора.