Содержание

НЭП — ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ И РАСПРАВА

Очевидно, что НЭП в СССР был обречен. Не существовало ни одной политической или общественной группы, отстаивающей его позиции. После смерти Ленина в ЦК остался, пожалуй, один открытый, последовательный и яростный защитник НЭПа – председатель ВСНХ Дзержинский. Но его политический вес падал, в 1924 году он был выведен из состава членов Оргбюро ЦК и стал лишь кандидатом в члены Оргбюро. В 1926 году Дзержинский умер от инфаркта.

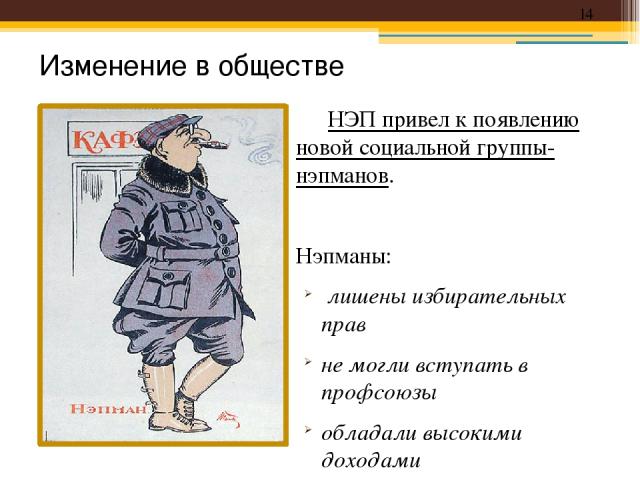

Атмосферу тех лет можно назвать антинэповской вакханалией. Журналисты, писатели, художники словно состязались друг с другом, создавая коллективный портрет отвратительного, жирного гада и его такой же разъевшейся вульгарной бабы, которые пьют и жрут, шикуют, прожигают жизнь на глазах недоедающего трудового народа. Этот карикатурный образ, по сути, врага прочно вошел в сознание советских людей. Справедливости ради следует отметить, что те новые предприниматели могли бы (и должны были) вести себя скромнее, не шокировать и не раздражать еще полуголодное и полунищее население вдруг возникшим богатством, вызывающим образом жизни, порождая в верхах и низах негодующий вопль-вопрос: «За что кровь проливали?!» Могли и должны – но культуры не было, ни общей, ни политической.

Журналисты, писатели, художники показывали «нэпмана» не только наглым и жирующим, а еще и жалким, смешным. Вспомним похоронных дел мастера Безенчука из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», 1928 год. Книга была сверхпопулярной, широко цитируемой в СССР вплоть до 90-х годов:

«Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить?.. У них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель… У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя…»

Не знаю, как читатели тех времен, а мы, последующие поколения, смеялись, не понимая и не вникая в суть: в то, что Безенчук-то боролся за клиента, конкурировал с «Нимфой», то есть жители Старгорода имели выбор. Мы же видели только карикатуру.

НЭП обреченный

Все же и тогда были рядовые граждане, которые понимали, что как раз «нэпманы», «частники» обеспечили появление продуктов и товаров в стране, что из ничего ничто не возникает. Они даже обращались в ЦК и Совнарком с просьбами и требованиями поддерживать «частника», а не третировать его. (Ведь «нэпманы» были лишены избирательных прав, не имели возможности вступить в профсоюз.) Член ВКП(б) рабочий Н.Д. Богомолов писал Сталину: «До революции всего было больше, а теперь сапог нет. Дали бы частнику свободу, нас бы завалили». Есть коллективное письмо рабочих председателю Совнаркома Рыкову с требованием дать свободу частному производству и торговле: «Частник, не прижатый налогами, все найдет».

Они даже обращались в ЦК и Совнарком с просьбами и требованиями поддерживать «частника», а не третировать его. (Ведь «нэпманы» были лишены избирательных прав, не имели возможности вступить в профсоюз.) Член ВКП(б) рабочий Н.Д. Богомолов писал Сталину: «До революции всего было больше, а теперь сапог нет. Дали бы частнику свободу, нас бы завалили». Есть коллективное письмо рабочих председателю Совнаркома Рыкову с требованием дать свободу частному производству и торговле: «Частник, не прижатый налогами, все найдет».

Некоторые «частники» даже пытались публично отстоять свои права, впрочем принимая меры предосторожности. Некто, подписавшийся «Афанасий К.-Н.-О» из Мелитопольского округа УССР, отправил в «Крестьянскую газету» письмо:

«Я думаю, что гражданин, живущий в территории СССР, не должен бы разделяться, каждый бы должен пользоваться одинаковыми правами, но этого тоже нет – нас разделяют… Где же наша свобода? Я зажиточный, всегда работаю, днем и ночью нет покоя, беспокоюсь уплатить государственные налоги, вообще стараюсь быть государственным любимцем, а оно, наоборот, за то, что я богатый, лишает права голоса, [и]бо я опасный элемент. Хотите жить богато – дайте крестьянам зажиточным полную свободу, тогда в стране Советов не будет бедняков, а называться будет не «пролетарское государство», а «народная республика»… Прошу редакцию «Крестьянской газеты» напечатать сие письмо, но я знаю, что его не напечатают. Если б я написал, что мой сосед был эксплуататором, его бы сразу напечатали б, а такие письма – навряд ли».

Хотите жить богато – дайте крестьянам зажиточным полную свободу, тогда в стране Советов не будет бедняков, а называться будет не «пролетарское государство», а «народная республика»… Прошу редакцию «Крестьянской газеты» напечатать сие письмо, но я знаю, что его не напечатают. Если б я написал, что мой сосед был эксплуататором, его бы сразу напечатали б, а такие письма – навряд ли».

(Все процитированное – из сборника «Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг.» Москва, издательство «Российская политическая энциклопедия», 1997.)

Но редкие голоса здравого смысла — тем более не получающие широкого общественного распространения – тонули во всесоюзном хоре презрения и ненависти. Широкие народные массы не видели, не помнили, что вчера ничего не было, а сегодня все появилось? Вроде бы видели. Но они хотели, «чтобы все было, а «нэпманов» не было!». Такое вот сознание.

Однако и люди образованные разделяли их неприязнь. Корней Чуковский в дневниках 1922–1923 годов делился наблюдениями и размышлениями:

«Недавно, больной, я присел на ступеньки у какого-то крыльца и с сокрушением смотрел на тех новых страшных людей, которые проходили мимо. Новые люди: крепкозубые, крепкощёкие, с грудастыми крепкими самками. (Хилые все умерли.) И в походке, и в жестах у них ощущалось одно: война кончилась, революция кончилась, давайте наслаждаться и делать детёнышей. Я смотрел на них с каким-то восторгом испуга. Именно для этих людей – чтобы они могли так весело шагать по тротуарам, декабристы болтались на виселице, Нечаев заживо гнил на цепи, для них мы воевали с Германией, убили царя, совершили кровавейшую в мире революцию… И для того, чтобы эта с напудренным носом могла на своих репообразных ногах носить белые ажурные чулки, совершилось столько катастроф и геройств. Ни одного человечьего, задумчивого, тонкого лица, всё топорно и бревенчато до крайности!.. Психическая жизнь оскудела: в театрах стреляют, буффонят, увлекаются гротесками».

Новые люди: крепкозубые, крепкощёкие, с грудастыми крепкими самками. (Хилые все умерли.) И в походке, и в жестах у них ощущалось одно: война кончилась, революция кончилась, давайте наслаждаться и делать детёнышей. Я смотрел на них с каким-то восторгом испуга. Именно для этих людей – чтобы они могли так весело шагать по тротуарам, декабристы болтались на виселице, Нечаев заживо гнил на цепи, для них мы воевали с Германией, убили царя, совершили кровавейшую в мире революцию… И для того, чтобы эта с напудренным носом могла на своих репообразных ногах носить белые ажурные чулки, совершилось столько катастроф и геройств. Ни одного человечьего, задумчивого, тонкого лица, всё топорно и бревенчато до крайности!.. Психическая жизнь оскудела: в театрах стреляют, буффонят, увлекаются гротесками».

Правда, Чуковский все же философствует:

«Но во всём этом есть одно превосходное качество: сила. Женщины дородны, у мужчин затылки дубовые. Вообще очень много дубовых людей, отличный матерьял для истории. Смотришь на этот дуб и совершенно спокоен за будущее: хорошо. Из дуба можно сделать всё что угодно – для топорных работ это клад».

Смотришь на этот дуб и совершенно спокоен за будущее: хорошо. Из дуба можно сделать всё что угодно – для топорных работ это клад».

А большинство просто клеймило и тупо ненавидело. Лев Шейнин в «Записках следователя» вспоминает юность: «В комсомольских клубах пели «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян», изучали эсперанто на предмет максимального ускорения мировой революции путем создания единого языка для пролетариев всех стран, упорно грызли гранит науки и люто ненавидели нэпманов, которых временно пришлось допустить».

Кстати, в СССР до второй половины 50-х годов детективной литературы не было. Поэтому «Записки следователя» пользовались особой популярностью. В них отчетливо прослеживается: если ты бандит-уголовник, но «грабишь нэпманов», то ты почти «свой», по терминологии тех лет – «социально близкий».

Еще одним, и весомым, поводом для уничтожения НЭПа стала опасность коррупции. «Совслужащие», так называли чиновников, быстро поняли, что к чему. Все рычаги, ресурсы, от финансовых и сырьевых до административных, были в их руках. Могли не дать, задушить, слегка придушить или же «поспособствовать». А за это, соответственно, что-то получить. И нэпманы все понимали, выходили со встречными предложениями. Интерес и процесс были обоюдными.

Могли не дать, задушить, слегка придушить или же «поспособствовать». А за это, соответственно, что-то получить. И нэпманы все понимали, выходили со встречными предложениями. Интерес и процесс были обоюдными.

В 1929 году на всю страну прогремела «Астраханщина». Так с подачи прессы называлось дело о коррупции в рыбной промышленности Астрахани. О нем писали Кольцов, Ильф и Петров, Маяковский. Принцип махинаций нехитрый. Например, один из финансовых инспекторов снизил налог частному рыбопромышленнику в 1000 (тысячу!) раз. На скамье подсудимых оказалось 129 человек. 14 совслужащих и рыбопромышленников расстреляли, 13 человек посадили на 10 лет, 7 обвиняемых оправдали, остальных приговорили к разным срокам лишения свободы и принудительных работ.

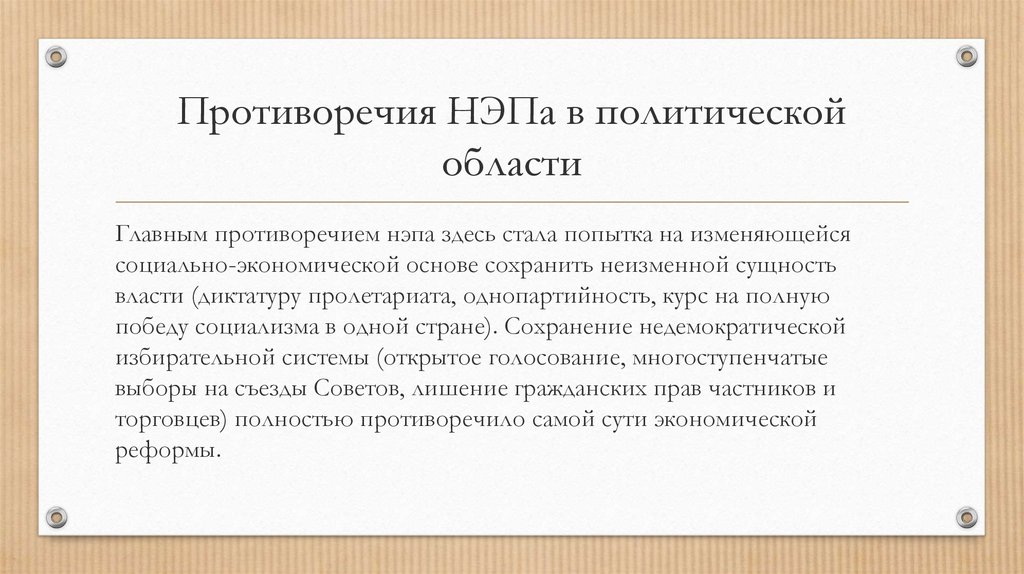

Конечно, главный вектор задавали политические структуры. Там считали НЭП «предательством идеалов революции», видели в нем «опасность капиталистической реставрации». Партийный аппарат на местах был резко настроен против. Принципиально. Демонстративно. В 1921-1922 годах в ряде уездов из состава РКП вышло до 10 процентов коммунистов. В Сибири и на Урале дело доходило до организации тайных отрядов рабочего сопротивления. Низы чувствовали гласную и негласную поддержку верхов. Так называемая «рабочая оппозиция» (Шляпников, Мясников, Медведев, Коллонтай) еще при жизни Ленина издевательски расшифровывала НЭП как «Новая эксплуатация пролетариата». Их настроения так или иначе разделяли Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин… с учетом постоянной войны между собой. Коллонтай еще в 1921 году пригрозила чуть ли не новой Гражданской войной. Ленин ее увещевал: «Не надо, Александра Михайловна! Честное слово, не надо. Поезжайте лучше, посмотрите, что мы делаем, как разворачивается в Кашире. И все ваши сомнения отпадут». Но она была непреклонна и выступила с критикой НЭПа на III конгрессе Коминтерна.

В 1921-1922 годах в ряде уездов из состава РКП вышло до 10 процентов коммунистов. В Сибири и на Урале дело доходило до организации тайных отрядов рабочего сопротивления. Низы чувствовали гласную и негласную поддержку верхов. Так называемая «рабочая оппозиция» (Шляпников, Мясников, Медведев, Коллонтай) еще при жизни Ленина издевательски расшифровывала НЭП как «Новая эксплуатация пролетариата». Их настроения так или иначе разделяли Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин… с учетом постоянной войны между собой. Коллонтай еще в 1921 году пригрозила чуть ли не новой Гражданской войной. Ленин ее увещевал: «Не надо, Александра Михайловна! Честное слово, не надо. Поезжайте лучше, посмотрите, что мы делаем, как разворачивается в Кашире. И все ваши сомнения отпадут». Но она была непреклонна и выступила с критикой НЭПа на III конгрессе Коминтерна.

Из крупных фигур РКП(б)-ВКП(б) им противостоял, пожалуй, только Дзержинский, постоянно обличая бюрократизацию, огосударствление экономики. Его речь на пленуме ЦК ВКП(б) 20 июля 1926 года стала последней.

«Вот несчастье! Наши государственные деятели боятся благосостояния деревни. Надо страну индустриализировать, а этого не будет, если мы не получим из деревни продуктов… Нельзя индустриализировать страну, если со страхом говорить о благосостоянии деревни… Программа Пятакова за повышение оптовых цен бессмыслица, она антисоветская, антирабочая. Это ликвидация всей нашей борьбы за снижение розничных цен… Вы являетесь самым крупным дезорганизатором промышленности!» — прокричал он, показывая на Пятакова пальцем.

Затем раскритиковал наркома внутренней и внешней торговли Каменева:

«Отрасль, которой руководит товарищ Каменев, является наиболее всего неупорядоченной, поглощающей наш доход… Что значат розничные цены для мужика? Разве неизвестно вам, тов. Каменев, какое отношение между продажными ценами мужика и теми ценами, по которым мужик получает промышленные изделия?»

Каменев оправдывался тем, что руководит наркоматом всего 4 месяца. Но Дзержинский был неумолим:

«Вы, товарищ Каменев, если будете управлять комиссариатом не четыре месяца, а сорок четыре года — все равно на это не будете годны. Вы не работаете, а только туда-сюда вертитесь. Вы не работаете, а занимаетесь политиканством. Я могу вам это сказать, вы знаете, в чем мое отличие от вас, в чем моя сила. Я не щажу себя, никогда не щажу… Я никогда не кривлю душою. Если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них. Я прихожу прямо в ужас от нашей системы управления, этой неслыханной возни со всевозможными согласованиями и неслыханным бюрократизмом».

Вы не работаете, а только туда-сюда вертитесь. Вы не работаете, а занимаетесь политиканством. Я могу вам это сказать, вы знаете, в чем мое отличие от вас, в чем моя сила. Я не щажу себя, никогда не щажу… Я никогда не кривлю душою. Если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них. Я прихожу прямо в ужас от нашей системы управления, этой неслыханной возни со всевозможными согласованиями и неслыханным бюрократизмом».

Николай Валентинов, очевидец, вспоминал: «Это место — самый патетический пункт речи Дзержинского. Он кричал, задыхался, хватался за грудь, еле стоял, шатался. Через три часа паралич сердца его прикончил».

Вопрос о власти в ходе диалектического развития общества

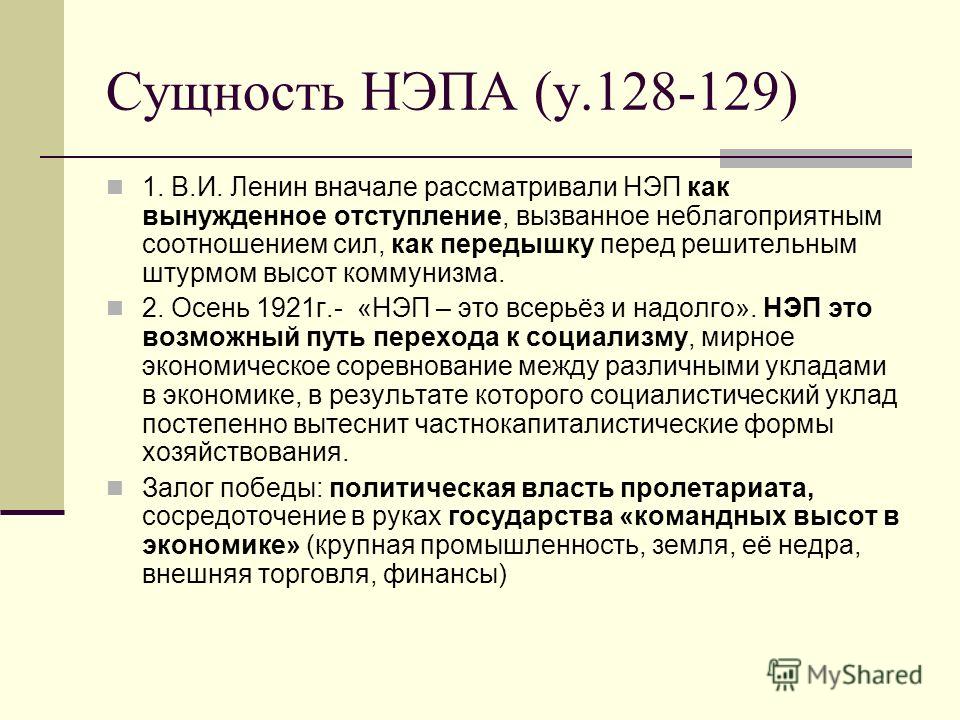

Если суммировать, обнажить суть, то РКП(б)-ВКП(б) рассматривала вопрос о НЭПе как вопрос о власти. Да, и Ленин с самого начала, говоря о новой экономической политике, постоянно повторял это слово – «власть». Но он подчеркивал, что бояться не надо, что власть прочно удерживает рабочий класс (читай — партия) и никаких опасений на этот счет быть не может.

Однако его товарищи думали иначе. В 1923 году Пятаков, кандидат в члены ЦК РКП(б), поставленный Лениным же на высокую хозяйственную должность, заявил: «Зародыши товарной капиталистической системы выросли и грозят неисчислимыми напастями социалистической системе».

Конечно, Пятаков не та фигура, которая могла бы решающим образом повлиять на ход событий. Здесь он лишь повторял Троцкого. В апреле 1923 года (все уже знали, что Ленин смертельно болен) Троцкий выступал с докладом на XII съезде партии:

«Начинается эпоха роста капиталистической стихии. И кто знает, не придется ли нам в ближайшие годы каждую пядь нашей социалистической территории отстаивать зубами, когтями против центробежных тенденций частнокапиталистических сил?»

И в общем-то Троцкий был прав. По-своему. Он, пусть и не впрямую, предостерегал, что стоит вопрос о власти. Не о сиюминутной, а о власти в ходе диалектического развития общества. О влиянии на сознание народа.

НЭП мог стать широким, массовым, всенародным капитализмом. В деревне так оно и было, каждая семья – вольные фермеры. Да, деревня – большинство населения. Но власть-то — в городах. Что было бы, приди и укрепись массовый капитализм в городах, овладей всей страной? Что было бы, имей большинство граждан независимый от государства постоянный источник дохода?

В деревне так оно и было, каждая семья – вольные фермеры. Да, деревня – большинство населения. Но власть-то — в городах. Что было бы, приди и укрепись массовый капитализм в городах, овладей всей страной? Что было бы, имей большинство граждан независимый от государства постоянный источник дохода?

Существование независимого от государства постоянного источника дохода, свобода и частная собственность, гарантированные и жестоко охраняемые законом, с течением времени неминуемо приведут народные массы к осознанию, что государство – не вершитель судеб, не хозяин, а слуга. И его чиновники – наемные работники, получающие зарплату за счет налогоплательщика, производителя материальных и духовных ценностей. И тогда он начнет не просить, а требовать от них выполнения обязанностей, обеспечения закона, порядка и безопасности. Рано или поздно население придет к мысли, что не человек для государства, а государство – для человека.

Для традиционного, за века сложившегося русского, российского сознания это была бы коренная смена ценностей, мировоззрения и миропонимания. Собственно, смена менталитета.

Собственно, смена менталитета.

Большевики-коммунисты, неотъемлемая часть народа, выросшего в многовековой парадигме «государства как особой силы для подавления», захватившие власть, дорвавшиеся до власти, почувствовавшие вкус власти — такого допустить не могли. Даже без теоретических обоснований и осмысления — интуитивно. Для нашего народа была и остается незыблемой марксистско-ленинская формула, которую еще в школах заучивали: «Государство — аппарат насилия в руках господствующего класса».

Государство всегда было и поныне является объектом абсолютизации и страха.

Поэтому НЭП был обречен.

Началась эпоха ГУЛАГа и Агрогулага.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

История: Наука и техника: Lenta.ru

90 лет назад, в начале 1929 года, в СССР впервые со времен Гражданской войны ввели продовольственные карточки. Почему это событие радикально изменило новейшую историю нашей страны, став преддверием Великого перелома? Зачем Сталин перехватил идеи своего противника Троцкого и ограбил русскую деревню? Как ему удалось сломить сопротивление крестьянства? Почему история о разорительной и жестокой коллективизации до сих пор не вошла в пантеон нашей национальной памяти? Обо всем этом «Ленте. ру» рассказал кандидат исторических наук Кирилл Александров.

ру» рассказал кандидат исторических наук Кирилл Александров.

Хлеб для Сталина

«Лента.ру»: До сих пор трудно понять: почему Сталин к концу 1920-х годов в крестьянском вопросе вдруг стал радикальным троцкистом?

Кирилл Александров: Потому что в 1928–1929 годах возникла реальная опасность для большевистской власти. После сытых лет нэпа в городах стали вдруг исчезать сметана, масло, молоко, возникли перебои с хлебом. У магазинов снова появились мрачные очереди хмурых трудящихся. Хлебозаготовительные кризисы в крестьянской стране наглядно показали: крестьяне не будут отдавать коммунистам за бесценок плоды своего тяжелого физического труда.

То есть это стало следствием кризиса хлебозаготовок 1927-1928 годов? Именно из-за него Сталин сознательно свернул нэп?

Кирилл Александров

Иосиф Сталин помнил, что массовые демонстрации в Петрограде в феврале 1917 года началась под лозунгами «Хлеба!» Чтобы не допустить протестной волны в столичных центрах, которая бы смела Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), приходилось становиться «троцкистом» и загонять деревню в колхозное рабство: иначе власть в голодных городах было не удержать. Только колхозная система гарантировала сохранение и укрепление в СССР однопартийной диктатуры и монополизма ВКП(б).

Только колхозная система гарантировала сохранение и укрепление в СССР однопартийной диктатуры и монополизма ВКП(б).

Ради этой цели Сталин мог пересмотреть любые установки. В мае 1928 года, отвечая на вопросы студентов Института красной профессуры, Сталин заявил: «Ленинизм — не Библия, а диалектика. Постоянной величиной в нашей политике является собственно наша стратегия — борьба за коммунизм. Тактику мы меняли и будем менять даже радикально, когда это диктуется интересами стратегии».

Но сначала он придерживался умеренной позиции Бухарина.

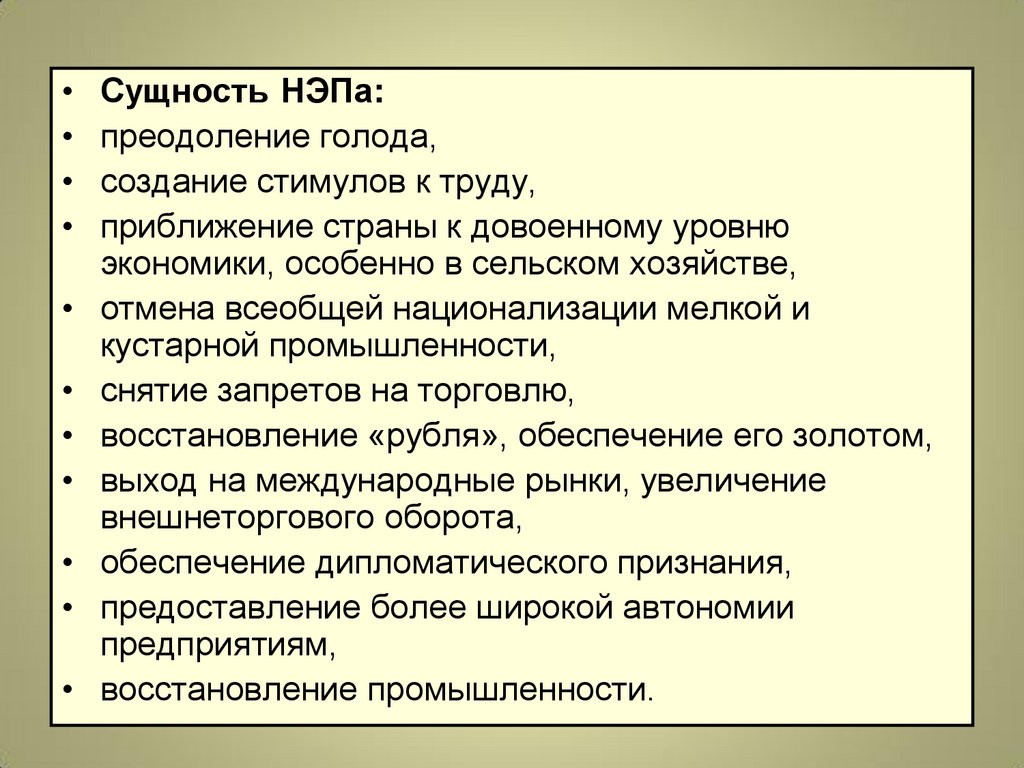

В разгар нэпа в 1925 году Сталин действительно поддерживал так называемую доктрину «правого коммунизма». Среди ее защитников были члены Политбюро ЦК Николай Бухарин и председатель Совета народных комиссаров СССР Алексей Рыков, а также председатель Высшего Совета народного хозяйства и ОГПУ СССР Феликс Дзержинский. Смысл доктрины заключался в умеренном хозяйственном реформизме, поощрении накопления средств, в развитии кооперации. Речь шла о создании таких условий, которые бы позволили стать зажиточным трудовому крестьянству, составлявшему большинство населения СССР. Социалистическая экономика, как полагали бухаринцы, могла развиваться с учетом интересов мелких сельских производителей, которым государство предоставляло свободу хозяйственной деятельности в определенных рамках.

Социалистическая экономика, как полагали бухаринцы, могла развиваться с учетом интересов мелких сельских производителей, которым государство предоставляло свободу хозяйственной деятельности в определенных рамках.

Иосиф Сталин и Николай Бухарин

Фото: ТАСС

Отсюда и знаменитый бухаринский лозунг 1925 года «Обогащайтесь!». Этим подразумевалось — трудитесь, производите, зарабатывайте, копите. Через накопление и разумное налогообложение частника страна получала бы постоянные ресурсы для постепенного развития промышленности. Концепцию «правых» Бухарин сформулировал так: «Частный капитал не отрубается механически одним взмахом революционного меча, он преодолевается в процессе хозяйственной борьбы на основе роста наших государственных учреждений». Сталин в тот момент вполне разделял подобные взгляды. 9 мая 1925 года в докладе перед активом столичной парторганизации он защищал «выбор наименее болезненных, хотя бы длительных путей для приобщения крестьянства к социалистическому строительству».

«Главное теперь вовсе не в том, чтобы разжечь классовую борьбу в деревне, — утверждал Сталин. — Главное теперь состоит в том, чтобы сомкнуться с основной массой крестьянства, поднять ее материальный и культурный уровень, и двинуться вместе с этой массой по пути к социализму». Неудивительно, что на XIV съезде ВКП(б), состоявшемся в декабре 1925 года, председатель Совета Труда и Обороны, член Политбюро Лев Каменев заявил, что Сталин стал пленником неправильной политической линии Бухарина.

Бухаринская альтернатива

Когда Сталин пересмотрел свои взгляды?

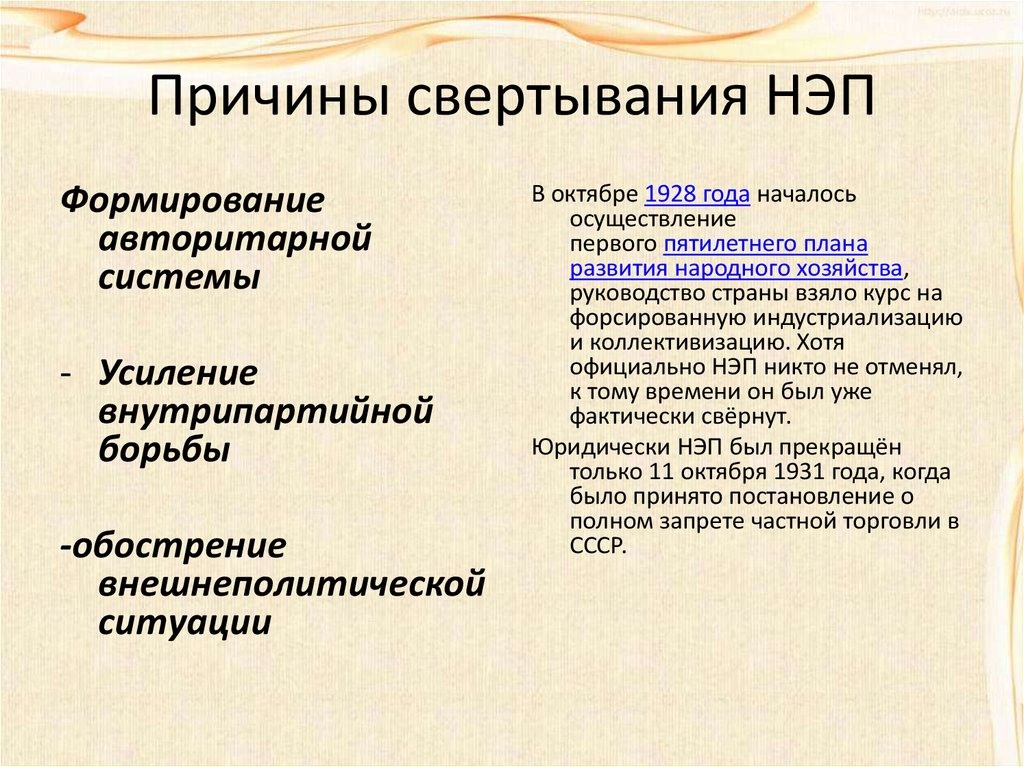

Когда в СССР резко изменилась внутренняя ситуация. 1925 год стал едва ли не лучшим годом в трагической истории советской деревни. Однако уже в августе 1926 года нэп начал задыхаться, а хлебозаготовительные кризисы 1927–1928 годов, когда деревня неизбежно отказывалась продавать хлеб коммунистам по низким закупочным ценам, показали его скорый конец. Сталин, вопреки популярной в годы перестройки точке зрения, не «сворачивал нэп». Тот стал умирать сам — по причине своей изначальной непоследовательности.

Тот стал умирать сам — по причине своей изначальной непоследовательности.

Материалы по теме:

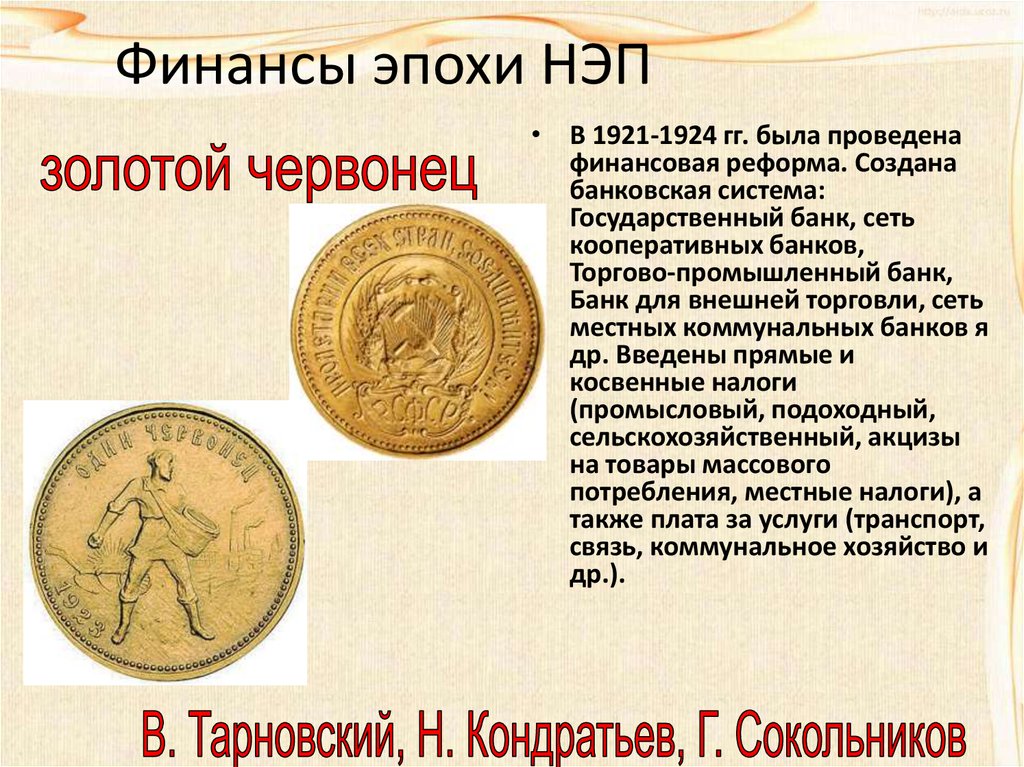

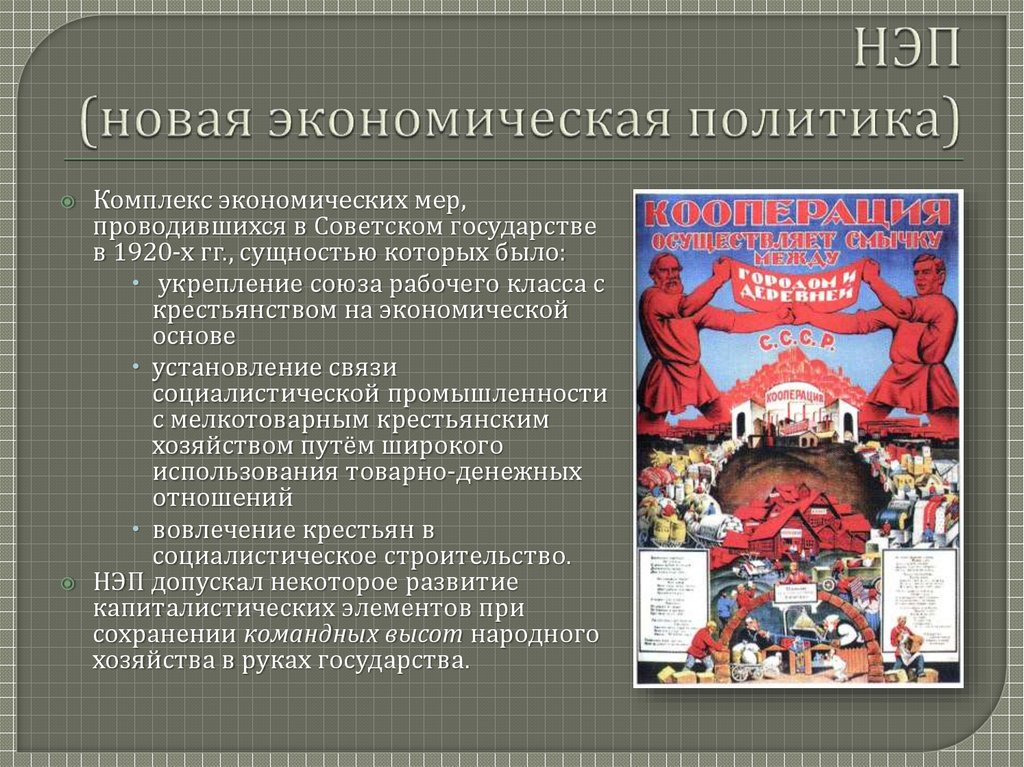

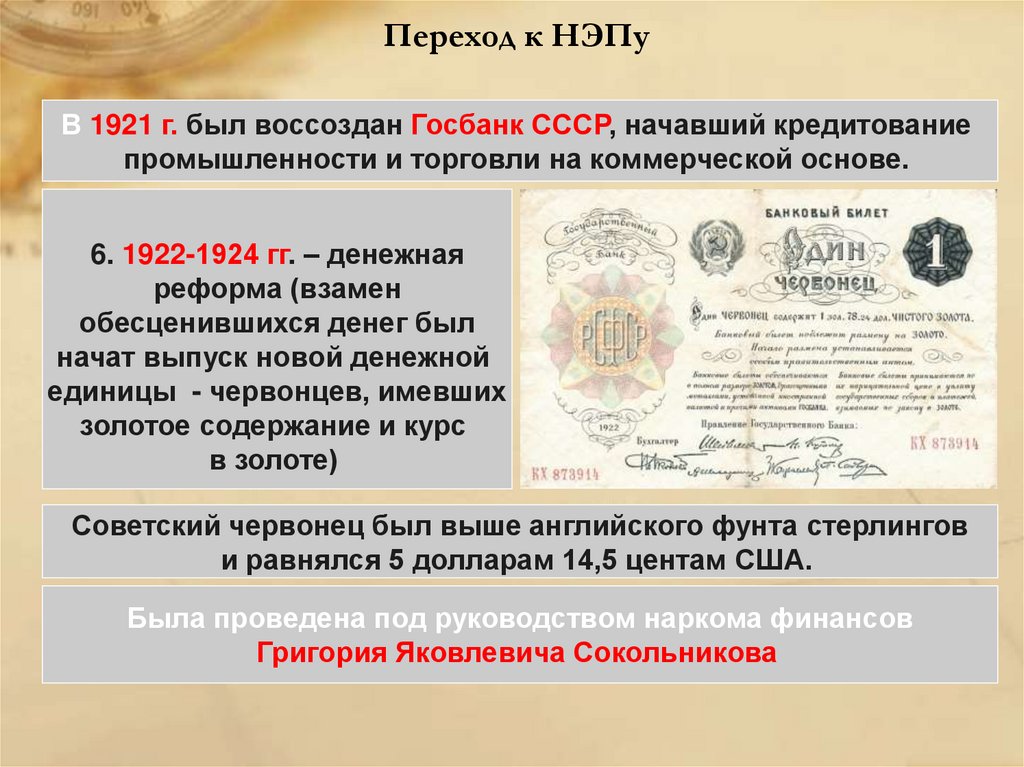

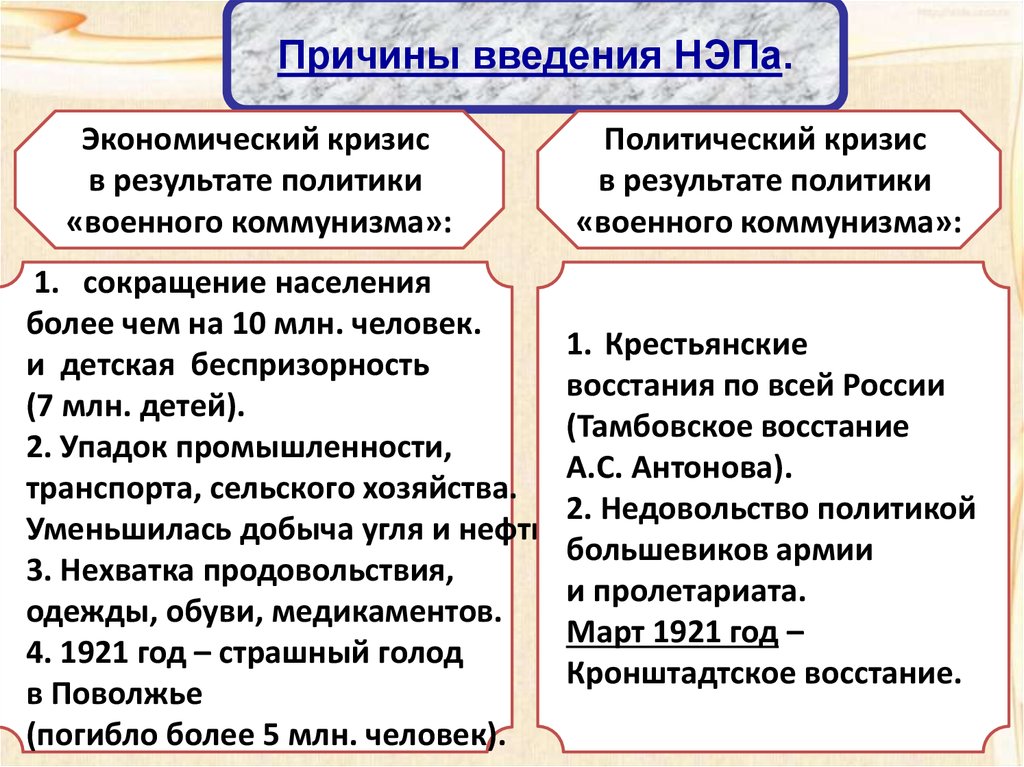

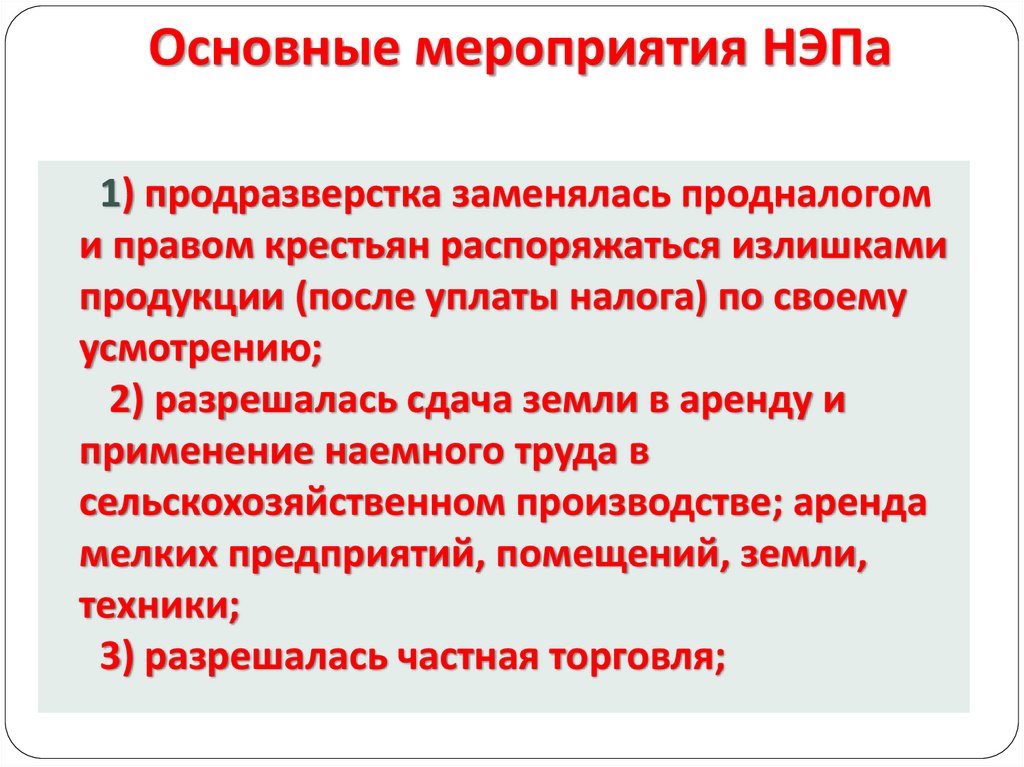

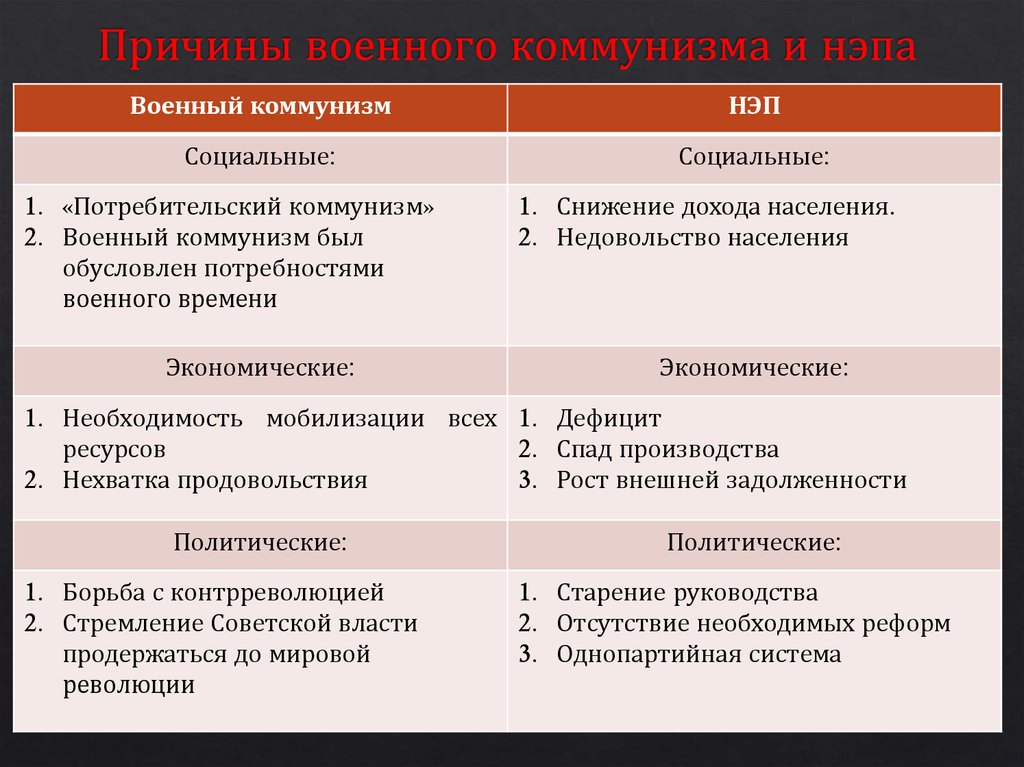

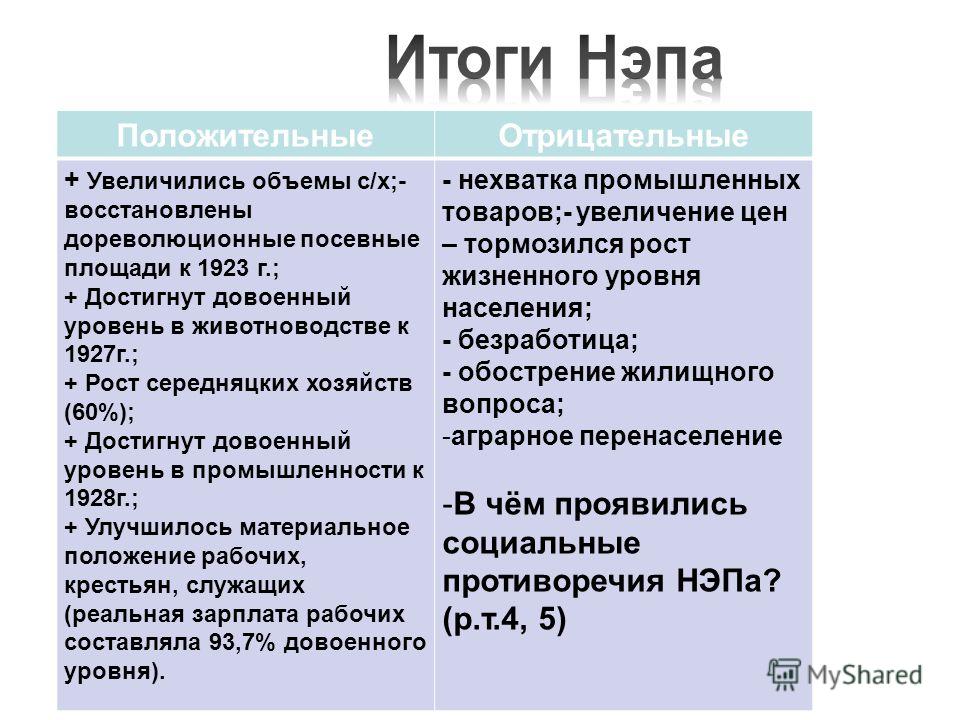

В начале 1920-х годов, когда крах утопичной политики «военного коммунизма» не вызывал сомнений, ленинцы вынужденно разрешили свободу экономической деятельности, но ограничили ее узкими рамками. «Командные высоты» (промышленность, финансы, внешнюю торговлю, транспорт) Коммунистическая партия продолжала держать в своих руках. Для крестьянина ленинцы тоже установили допустимый предел достатка, выше которого он не мог подниматься. Но к лету 1926 года искусственные рамки себя изжили — ожившая деревня стала предъявлять все больше запросов на дефицитные промтовары.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, требовалось полное освобождение частной инициативы и предпринимательства, отмена торговых ограничений, воссоздание частной финансово-кредитной системы, включая банковскую сферу. Однако полное раскрепощение экономики означало для большевиков возвращение к свергнутому в 1917 году капитализму и политическое самоубийство. Поэтому бухаринский лозунг «Обогащайтесь!» не продержался и года.

Поэтому бухаринский лозунг «Обогащайтесь!» не продержался и года.

Как вы считаете, была ли вообще возможна в СССР «бухаринская альтернатива»?

Нет, это была наивная попытка совместить, грубо говоря, сухое с мокрым. Концептуальная ошибка Николая Бухарина заключалась в том, что он не мог оценить опасности для диктатуры Коммунистической партии трудолюбивого, зажиточного и самостоятельного крестьянства, о котором в начале века мечтали Петр Столыпин и Александр Кривошеин.

Давайте вспомним, что в 1917 году большевики захватили власть в России в результате вооруженного переворота. Они установили свирепую диктатуру, противопоставили себя большинству населения и в ходе жестокой войны против сил национального сопротивления победили при помощи крайнего террора. Главная задача ленинцев заключалась не в том, чтобы создать «Земшарную Республику Советов» с «идеальной» моделью социально-экономического устройства, которую они сами называли государственным капитализмом — это было не самое существенное. В первую очередь коммунистам требовалось удержать власть в завоеванной России, сохранить любой ценой привилегированное положение номенклатуры большевистской партии — партийной бюрократии, выросшей из ленинской организации профессиональных революционеров. И лишь затем следовало искать пути для «объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику», как декларировала Конституция Союза ССР 1924 года.

В первую очередь коммунистам требовалось удержать власть в завоеванной России, сохранить любой ценой привилегированное положение номенклатуры большевистской партии — партийной бюрократии, выросшей из ленинской организации профессиональных революционеров. И лишь затем следовало искать пути для «объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику», как декларировала Конституция Союза ССР 1924 года.

Материалы по теме:

Парламентская партия, проигрывая оппонентам, переходит в оппозицию и продолжает политическую деятельность. Однако ВКП(б) не могла потерять власть в захваченной стране. Коммунисты запретили все российские политические партии и ликвидировали любую оппозицию. В случае поражения им некуда было переходить. Потеря власти создавала угрозу для жизни десятков тысяч представителей советского и партийного актива.

Ленинцам пришлось бы расплачиваться за все содеянное с 1917 года, начиная с Октябрьского переворота, разгона Учредительного собрания и истребления людей по сословно-социальному признаку. Большевики не могли отказаться от диктатуры и насилия, только так они могли выжить и продолжать пользоваться своими привилегиями: от контроля за перераспределением благ и ресурсов огромной страны, назначенных себе спецпайков, первоклассного обслуживания — и вплоть до ношения личного оружия.

Большевики не могли отказаться от диктатуры и насилия, только так они могли выжить и продолжать пользоваться своими привилегиями: от контроля за перераспределением благ и ресурсов огромной страны, назначенных себе спецпайков, первоклассного обслуживания — и вплоть до ношения личного оружия.

Великий перелом

И в такой системе бухаринские идеи изначально были обречены на неудачу?

Конечно. Бухарин не понимал, что самостоятельные и материально независимые от государства крестьяне-производители представляли огромную опасность для номенклатуры ВКП(б). По мнению одного из коммунистов, в середине 1920-х годов оживился «кулак, у которого революция обрезала крылья», еще более «свирепый враг», чем «буржуй». Хлеборобы, обеспечивавшие продовольственную безопасность СССР, добивались представительства на политическом уровне и конкурировали с большевиками.

Материалы по теме:

В 1925 году в Самарской и Тамбовской губерниях, Северо-Кавказском и Сибирском краях развернулась острая борьба на выборах в сельские Советы. Крестьяне требовали уравнять их в избирательных правах с рабочими, разрешить свободную агитацию, отменить монополию внешней торговли, снять ограничения для кооперативной деятельности, реабилитировать политзаключенных и «лишенцев». В избирательную кампанию вмешались органы ОГПУ. Как следствие новых внутренних конфликтов в СССР резко возросло количество терактов: с 313 в 1924 году до 902 в 1925 году.

Крестьяне требовали уравнять их в избирательных правах с рабочими, разрешить свободную агитацию, отменить монополию внешней торговли, снять ограничения для кооперативной деятельности, реабилитировать политзаключенных и «лишенцев». В избирательную кампанию вмешались органы ОГПУ. Как следствие новых внутренних конфликтов в СССР резко возросло количество терактов: с 313 в 1924 году до 902 в 1925 году.

Так что и во время нэпа ситуация не выглядела безмятежно, а хлебозаготовительные кризисы 1927–1928 годов наглядно показали Сталину: лучше превратить крестьянина в колхозного раба, прикрепленного к государственной земле, чем ждать, пока хлеборобы спровоцируют массовые бунты в столичных центрах, и тем более в Красной армии. Наконец, не следует забывать, что за границами СССР существовала миллионная — и в массе своей непримиримая — русская эмиграция: со своими политическими деятелями, программами, многочисленными военными кадрами. Эмигранты внимательно следили за процессами, происходившими на родине, а угроза возможного слияния «офицерской» и «кулацкой» контрреволюции пугала большевиков с 1919 года, когда Ленин из-за наступления белых армий решил отложить первую попытку коллективизации крестьянских хозяйств.

Члены рабочей бригады изымают скрытый кулаками хлеб

Фото: РИА Новости

Иными словами, «бухаринская альтернатива» — политика компромиссов и уступок трудолюбивой части деревни — поддерживала сельских производителей продовольствия, и объективно способствовала ослаблению большевистского монополизма. Поэтому у нее не было будущего.

Какую роль в «Великом переломе» 1929 года сыграли внешние факторы — например, «военная тревога» 1927 года из-за разрыва дипломатических отношений с Великобританией или вооруженный конфликт с Китаем на КВЖД в 1929-м?

Не определяющую. Внешние конфликты влияли на обострение внутриполитической ситуации в СССР, способствовали активизации противников большевиков и в городе, и в деревне, о чем свидетельствуют донесения органов ОГПУ руководству ВКП(б). Однако наибольшую опасность для «коллективного Сталина» представляли не англичане или «белокитайцы», а бурлившая деревня (особенно на Украине, в Поволжье, на Дону и Кубани, в Сибири), возмущенная очередным витком насилия в 1927–1928 годах. Поэтому создание «второго крепостного права» становилось главной целью сталинской политики независимо от внешних конфликтов.

Поэтому создание «второго крепостного права» становилось главной целью сталинской политики независимо от внешних конфликтов.

Убийство генерала Кутепова

Историк Алексей Раков в интервью «Ленте.ру» на эту тему говорил, что «крестьяне боролись отчаянно» и активно сопротивлялись коллективизации, ставшей новой гражданской войной между советской властью и деревней.

С этим я согласен.

Однако мы знаем множество примеров начала 1920-х годов, когда разрозненные крестьянские выступления против большевиков в любом случае оказывались обреченными на неудачу — это, например, восстания на Тамбовщине, в Поволжье и на Урале, в Западной Сибири. Разве тут могло быть как-то иначе?

Вряд ли. Без поддержки регулярных сил извне любое крестьянское восстание обрекалось на неудачу — в первую очередь, из-за нехватки боеприпасов, вооружения и командных кадров. Немногочисленный, но организованный и вооруженный до зубов противник всегда имел абсолютное техническое превосходство над безоружными народными толпами. Однако это обстоятельство никак не дезавуирует исторической ценности и морального значения повстанческой борьбы.

Однако это обстоятельство никак не дезавуирует исторической ценности и морального значения повстанческой борьбы.

Кадр: фильм «Хлеб — имя существительное»

Немецкий народ, например, принял национал-социалистический режим спокойно, а многие немцы и вовсе приветствовали его с искренним восторгом. Большевикам же потребовалось пролить потоки крови, чтобы покорить преимущественно крестьянское население завоеванной России. Очень значительная часть нашего народа большевизма не хотела, не принимала его и отчаянно сопротивлялась партии Ленина – Сталина, несмотря на то, что крестьянские и казачьи повстанцы почти не имели шансов на успех.

К вопросу о русской эмиграции. Вы действительно считаете, что чины Русского Обще-Воинского союза (РОВС) на самом деле готовили высадку на черноморском побережье СССР в первом полугодии 1930 года, когда коллективизация только разворачивалась?

Такие намерения существовали — это бесспорный факт.

Неужели белогвардейцы всерьез верили, что на втором десятке лет советской власти они смогут поднять крестьян на борьбу с ней, да и еще извне?

Белоэмигрантам не требовалось «поднимать крестьян» на борьбу с большевистской властью. По данным органов ОГПУ, без всякого участия зарубежных белогвардейцев по СССР в 1930 году состоялись 13 453 массовых крестьянских выступления (в том числе 176 повстанческих), 55 открытых вооруженных восстаний. В совокупности в них участвовали почти 2,5 миллиона человек — в 2,5 раза больше, чем в Белом движении в 1917–1922 годах.

По данным органов ОГПУ, без всякого участия зарубежных белогвардейцев по СССР в 1930 году состоялись 13 453 массовых крестьянских выступления (в том числе 176 повстанческих), 55 открытых вооруженных восстаний. В совокупности в них участвовали почти 2,5 миллиона человек — в 2,5 раза больше, чем в Белом движении в 1917–1922 годах.

Максимальное количество выступлений произошло на Украине (4098), в Поволжье (1780), на Северном Кавказе (1467), в Центрально-Черноземной (1373) и Московской (676) областях, в Сибири (565). Чекисты зарегистрировали за год 13794 низовых теракта и 5156 случаев распространения «контрреволюционных листовок». Объектами учтенных терактов и покушений стали более десяти тысяч советских активистов. Высадка русских эмигрантов только бы повысила шансы повстанцев.

Есть ли основания считать, что похищение и гибель генерала Александра Кутепова от рук чекистов были связаны именно с этими планами РОВС?

Александр Кутепов

Георгиевский кавалер, генерал от инфантерии Александр Кутепов — начальник РОВС, объединявшего за рубежом десятки тысяч чинов белых армий и представителей эмигрантской молодежи — за несколько дней до своего убийства чекистами 26 января 1930 года приказал одному из своих ближайших сотрудников, поручику Михаилу Критскому, приступить к планированию высадки на Кубани. У Кутепова были контакты, информация и связи, о которых знал только он сам — слишком опасный и непримиримый враг, чтобы оставлять его в живых.

У Кутепова были контакты, информация и связи, о которых знал только он сам — слишком опасный и непримиримый враг, чтобы оставлять его в живых.

Убийство Кутепова в Париже, аресты чекистами «военспецов» и бывших офицеров по так называемому делу «Русского национального союза», начавшиеся 27 января в Москве, постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января о «ликвидации кулачества», наконец массовые аресты и депортации «кулаков» с 5–6 февраля — все это звенья одной цепи событий, произошедших зимой 1930 года в связи с началом сталинской коллективизации.

Операция «Весна»

Но если такие планы высадки действительно существовали, разве это не похоже на банальную авантюру вроде печально известного десанта в заливе Свиней на Кубе тремя десятилетиями позже?

Десантные операции часто несут на себе отпечаток авантюры, но их последствия могут стать неожиданными. Вы вспомнили пример из истории Кубинской революции. Однако если в 1961 году высадка кубинских эмигрантов провалилась, то высадка в 1956 году кубинских революционеров привела к развитию партизанского движения и в конечном итоге — к смене власти на Кубе. Вопрос о том, имел ли шансы белый десант в 1930–1931 годах, если бы чины белых армий высадились на Кубани, относится к разряду умозрительных.

Вопрос о том, имел ли шансы белый десант в 1930–1931 годах, если бы чины белых армий высадились на Кубани, относится к разряду умозрительных.

Высадка не состоялась — следовательно, обсуждать нечего. Но даже теоретическая угроза такого десанта представляла опасность для большевистской власти. Поэтому и был уничтожен генерал Кутепов. Его гибель обезглавила военные кадры эмиграции. В годы Большого террора схожим образом чекисты расправились с преемником Кутепова на посту начальника РОВС Генерального штаба генерал-лейтенантом Евгением Миллером.

Были как-то связаны с коллективизацией «Шахтинское дело», «дело Промпартии» и до сих пор слабо изученная историками операция «Весна»? Вы говорили, что «не всегда «антисоветские группы» существовали лишь в воображении чекистов». Неужели под всеми этими процессами могли быть какие-либо основания или чекисты хотели упредить и нейтрализовать потенциально нелояльных советской власти технических и военных специалистов вроде того, как несколькими годами ранее они устроили провокацию с операцией «Трест»?

«Шахтинское дело» 1928 года и «дело Промпартии» 1930 года чекисты несомненно сфабриковали целиком. Первые публичные процессы над «врагами» и «вредителями» Сталин использовал для создания в стране соответствующей атмосферы коллективного психоза. Миф об «осажденной крепости» требовалось подкреплять «доказательствами» и использовать для ужесточения карательной политики: в итоге численность заключенных Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ возросла с 10 943 человек в I квартале 1927 года до 53 123 человек к 1 января 1930 года. В 1925 году в СССР за «контрреволюционные преступления» были осуждены 1042 человека, в 1927 — 26 036 человек, в 1929 — 33 757 человек.

Первые публичные процессы над «врагами» и «вредителями» Сталин использовал для создания в стране соответствующей атмосферы коллективного психоза. Миф об «осажденной крепости» требовалось подкреплять «доказательствами» и использовать для ужесточения карательной политики: в итоге численность заключенных Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ возросла с 10 943 человек в I квартале 1927 года до 53 123 человек к 1 января 1930 года. В 1925 году в СССР за «контрреволюционные преступления» были осуждены 1042 человека, в 1927 — 26 036 человек, в 1929 — 33 757 человек.

Обвиняемые по «Шахтинскому делу» во время вынесения приговора. Москва, 1928 год

Фото: Wikipedia

Что касается «Весны», у меня нет впечатления полной фальсификации, и тут остается много вопросов. Возможно, речь идет об амальгаме: смешении подлинных фактов и домыслов. Интересно, что одним из фигурантов оперативной разработки должен был стать бывший прапорщик русской службы и начальник штаба 7-й стрелковой дивизии Украинского военного округа, орденоносец Федор Трухин — впоследствии генерал-майор и создатель власовской армии в 1944–1945 годах.

То есть вы не исключаете того, что в военной среде тогда реально могли быть антикоммунистические заговоры?

На рубеже 1920-1930-х годов в Красной армии действительно существовали мелкие антисоветские группы, включавшие и представителей начсостава. Классический пример: 1–2 июня 1931 года в Белорусском военном округе с боем попытались уйти через польскую границу начальник штаба 2-го батальона 12-го полка 4-й стрелковой Краснознаменной им. Германского пролетариата дивизии Иван Люцко — участник гражданской войны, один из образцовых командиров, и старшина 3-й роты 2-го батальона Демин.

Материалы по теме:

В марте Люцко исключили из партии за протесты против коллективизации. До побега они планировали поднять в полку восстание. Люцко и Демин, бежав из части, захватили два ручных пулемета с пятью дисками, четыре винтовки и две тысячи патронов. 2 июня в пяти километрах от границы Люцко погиб в перестрелке с чекистами, а Демина взяли живым.

Неоднократно предпринимались попытки угонов самолетов за границу. Кстати, один из таких угонщиков, пилот Осоавиахима Георгий Кравец, в 1934 угнавший самолет в Латвию, в 1945 году служил в штабе власовской авиации. Во многих частях Красной армии, по донесениям особых отделов ОГПУ, постоянно распространялись антисоветские листовки, велась враждебная власти письменная агитация. Поэтому Красная армия подвергалась постоянным чисткам с конца 1920-х годов — задолго до «дела Тухачевского».

Кстати, один из таких угонщиков, пилот Осоавиахима Георгий Кравец, в 1934 угнавший самолет в Латвию, в 1945 году служил в штабе власовской авиации. Во многих частях Красной армии, по донесениям особых отделов ОГПУ, постоянно распространялись антисоветские листовки, велась враждебная власти письменная агитация. Поэтому Красная армия подвергалась постоянным чисткам с конца 1920-х годов — задолго до «дела Тухачевского».

Прелюдия Большого террора

Именно такими способами Сталину удалось удержать под контролем преимущественно крестьянскую Красную армию? Ведь красноармейцы не могли не знать, что на самом деле происходит у них дома в деревне?

Да, вы правы. Например, в феврале 1933 года особистами ОГПУ в частях Северо-Кавказского округа были арестованы за антисоветскую пропаганду два комсомольца, происходившие из крестьян: красноармеец национального кавалерийского полка Борис Ивченко и красноармеец кавалерийского эскадрона 28-й стрелковой дивизии Николай Прокопов. Ивченко предупреждал сослуживцев: «В случае войны казачество Кубани будет на стороне противника советской власти», а Прокопов в сердцах заявлял: «Житуха никуда, там урожай плохой, люди в колхозах голодают и говорят: вашу мать, все равно нам придется с вами воевать».

В известном интервью «Ленте.ру» полтора года назад вы сказали, что «»ежовщина» 1937–1938 годов стала прямым и неизбежным следствием коллективизации». Вы еще тогда указали, что «первоочередная цель «ежовщины» накануне большой войны заключалась в том, чтобы подавить протестные настроения против коллективизации и колхозной системы».

Да, с моей точки зрения, именно так.

Я вспомнил об этом к тому, что недавно историк Сергей Эрлих написал у себя в фейсбуке (извините за длинную цитату): «Коллективизация не вписывается в виктимный (жертвенный — Прим. «Ленты.ру») миф «мозга нации». С подачи Хрущева в сознании послесталинской интеллигенции возник миф о «ленинской гвардии», уничтоженной тираном Сталиным в 1936-37-х. До этого, согласно версии Хрущева, страна развивалась в соответствии с ленинскими планами и никаких «незаконных репрессий» быть не могло. Потомственные советские интеллигенты времен «оттепели» подхватили эту версию, так как их родители были репрессированы в ходе Большого террора, а раскулачивание для них было неактуально, поскольку отцы многих из них находились в то время в рядах палачей крестьянства. Кроме того, репрессированные интеллигенты написали о своем архипелаге ГУЛАГе, а малограмотные крестьяне в большинстве своем этого сделать не смогли». Согласны ли вы с такой оценкой? Как вы считаете — воспоминания о миллионах жертв коллективизации и раскулачивания до сих пор не вошли в пантеон нашей национальной памяти только из-за того, что они малоинтересны не только нынешней власти, но и прогрессивной постсоветской интеллигенции, хотя вроде бы именно она и должна формулировать смыслы для современного российского общества?

Кроме того, репрессированные интеллигенты написали о своем архипелаге ГУЛАГе, а малограмотные крестьяне в большинстве своем этого сделать не смогли». Согласны ли вы с такой оценкой? Как вы считаете — воспоминания о миллионах жертв коллективизации и раскулачивания до сих пор не вошли в пантеон нашей национальной памяти только из-за того, что они малоинтересны не только нынешней власти, но и прогрессивной постсоветской интеллигенции, хотя вроде бы именно она и должна формулировать смыслы для современного российского общества?

Могу лишь согласиться с Сергеем Эрлихом, тем более что и мне приходилось высказывать подобную точку зрения: личная память о коллективизации в массе своей не свойственна людям, выросшим в советских мегаполисах или моногородах. Но сегодня большую роль играет отсутствие исторического знания.

Картина Игоря Обросова «Без права переписки»

Власть совершенно не заинтересована в том, чтобы акцентировать внимание наших соотечественников на преступлениях «коллективного Сталина» против крестьянства и катастрофических последствиях большевистского раскрестьянивания России. Тем более власть не заинтересована в том, чтобы статистика жертв антикрестьянской политики озвучивалась в средствах массовой информации, была широко известна школьникам и студентам.

Тем более власть не заинтересована в том, чтобы статистика жертв антикрестьянской политики озвучивалась в средствах массовой информации, была широко известна школьникам и студентам.

Материалы по теме:

По подсчетам доктора исторических наук профессора Николая Ивницкого, с 1930-го по 1940-й годы на этапах депортации, в спецпоселках для раскулаченных и в побегах с мест массового вымирания депортированных погибли от 800 тысяч до одного миллиона крестьян и членов их семей. Количество жертв искусственного голода 1932–1933 годов специалисты-демографы и Государственная Дума Российской Федерации в 2008 году оценили примерно в семь миллионов человек. Нет оценок количества жертв подавления антиколхозных восстаний в 1930–1932 годах — возможно, речь идет о тысячах жизней.

Жертвами ГУЛАГа в период с 1930 по 1940 год стали до полумиллиона человек. В основном это тоже крестьяне, как и преимущественно крестьяне и колхозники — жертвы массовых расстрелов во время «ежовщины» в 1937-1938 годах. Все это стало убийственной ценой за ничтожные полгектара помещичьей земли, на которую под влиянием ленинских лозунгов соблазнились домохозяева-хлеборобы в 1917–1918 годах.

Все это стало убийственной ценой за ничтожные полгектара помещичьей земли, на которую под влиянием ленинских лозунгов соблазнились домохозяева-хлеборобы в 1917–1918 годах.

Официальный состав команды New England Patriots

Игровые примечания: защита Patriots имеет рекордные в сезоне девять мешков, больше всего в эпоху Беличика ничья

4 победы Patriots над Colts Takeaways from the Patriots Blowout Victory Over the Colts

Основные моменты Colts vs. Patriots | NFL Week 9

Джонс бросает 29-ярдовый дротик Хантеру Генри

Джудон срывается с места за свой третий мешок с Элингером

Игра, которую невозможно пропустить: Рамондре Стивенсон ловит TD одной рукой у пилона Список можно отсортировать, нажав на заголовки столбцов ниже.

СКАЧАТЬ / ПЕЧАТЬ СПИСОК

Действующий

Резервный/Травмированный

Резервный/Нефутбольный Травмированный

Резервный/Выбывший

Тренировочная команда

Тренировочная команда/раненые

Наблюдения за игрой: восемь выводов из игры Patriots Blowout Victory Over the Colts

Примечания к игре: защита Patriots имеет рекордные в сезоне девять мешков, ничья для большинства в эпоху Беличика

9000

4 Ключа от победы Патриотов над Кольтами0003 Gamebook: Patriots vs.

Colts Неделя 9

Colts Неделя 9

Неактивная неделя 9: Patriots vs. Colts

Неактивные Анализ: Дэмиен Харрис, Кристиан Бармор Неактивные для Patriots vs. Colts в воскресенье

Как смотреть/прослушать 9000s : Colts at Patriots

Прогнозы экспертов: Выборы на 9-й неделе для Patriots vs. Colts

Предварительный просмотр игры: Colts at Patriots

Разведка Colts: как Пэтс атакует Indy’s Rush Offense

10 Смотреть: Смена Кольтов едет в Фоксборо

Анализ: Патриоты помещают OT Маркуса Кэннона в травмированный резерв в Шквал движений состава

Патриоты Подписывают РБ Джей Джей Тейлора в список из 53 человек из тренировочного отряда; Поместите OL Маркуса Кэннона в список раненых в резерве; Поднимите WR Линн Боуден-младший и Коди Расси в активный список0004

Выступление военной парашютной команды перед игрой и пролет F-15 среди основных моментов игры Patriots Salute To Service на стадионе Gillette в воскресенье Кольты?

Неделя 9: Патриоты — отчет о травмах Кольтса работает с патриотами

Круглый стол Patriots Unfiltered: неделя 9 против Colts

НФЛ объявляет номинантов на 12-ю ежегодную премию «Салют службе», представленную USAA, новая возможность голосования болельщиков

Реклама

Бухарин и новая экономическая политика | Идеи Николая Бухарина

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicИдеи Николая БухаринаПолитическая теорияКнигиЖурналы

Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicИдеи Николая БухаринаПолитическая теорияКнигиЖурналы

Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать

ЦитироватьРазрешения

Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Cite

Фердинанд, Питер,

«Бухарин и новая экономическая политика»

,

в A. Kemp-Welch (Ed.)

Kemp-Welch (Ed.)

,

Идеи Nikolai Bukharin

(

Oxford,

1992;

онлайн Edn,

Academan

, 3 октябрь 3 октября 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября, 3 октября. , 2011

), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198278665.003.0003,

, по состоянию на 6 ноября 2022 г.

Выберите формат

Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicИдеи Николая БухаринаПолитическая теорияКнигиЖурналы

Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicИдеи Николая БухаринаПолитическая теорияКнигиЖурналы

Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Реферат

В этой главе Бухарин рассматривается как поборник и главный защитник новой экономической политики (НЭП). Также прослеживается развитие идей Бухарина о том, как превратить Советский Союз в современное социалистическое общество. Во-первых, он рассматривает период с 1916 по май 1918 года, который можно охарактеризовать как период радикального антиэтатизма, когда Бухарин гораздо больше подчеркивал роль трудящихся масс в свержении буржуазного государства и всех форм этатизма. Второй период, с 19 июняс 18 по 1920 г., выявил растущее признание принудительной роли государства в форсировании социального прогресса. Третий период, с 1921 по 1925 год, был отмечен высоким стремлением общества к собственному преобразованию и существенному ограничению роли государства. Последний период, с 1926 по 1928 год, продемонстрировал более позитивное отношение к роли государства в планировании направления социального прогресса и определении многих направлений политики, которые должны были быть приняты для его достижения.

Также прослеживается развитие идей Бухарина о том, как превратить Советский Союз в современное социалистическое общество. Во-первых, он рассматривает период с 1916 по май 1918 года, который можно охарактеризовать как период радикального антиэтатизма, когда Бухарин гораздо больше подчеркивал роль трудящихся масс в свержении буржуазного государства и всех форм этатизма. Второй период, с 19 июняс 18 по 1920 г., выявил растущее признание принудительной роли государства в форсировании социального прогресса. Третий период, с 1921 по 1925 год, был отмечен высоким стремлением общества к собственному преобразованию и существенному ограничению роли государства. Последний период, с 1926 по 1928 год, продемонстрировал более позитивное отношение к роли государства в планировании направления социального прогресса и определении многих направлений политики, которые должны были быть приняты для его достижения.

Ключевые слова:

Бухарин, Новая экономическая политика, нэп, Советский Союз, социалистическое общество, антиэтатизм, буржуазия, этатизм

Предмет

Политическая теория

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр ваших зарегистрированных учетных записей

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.