Содержание

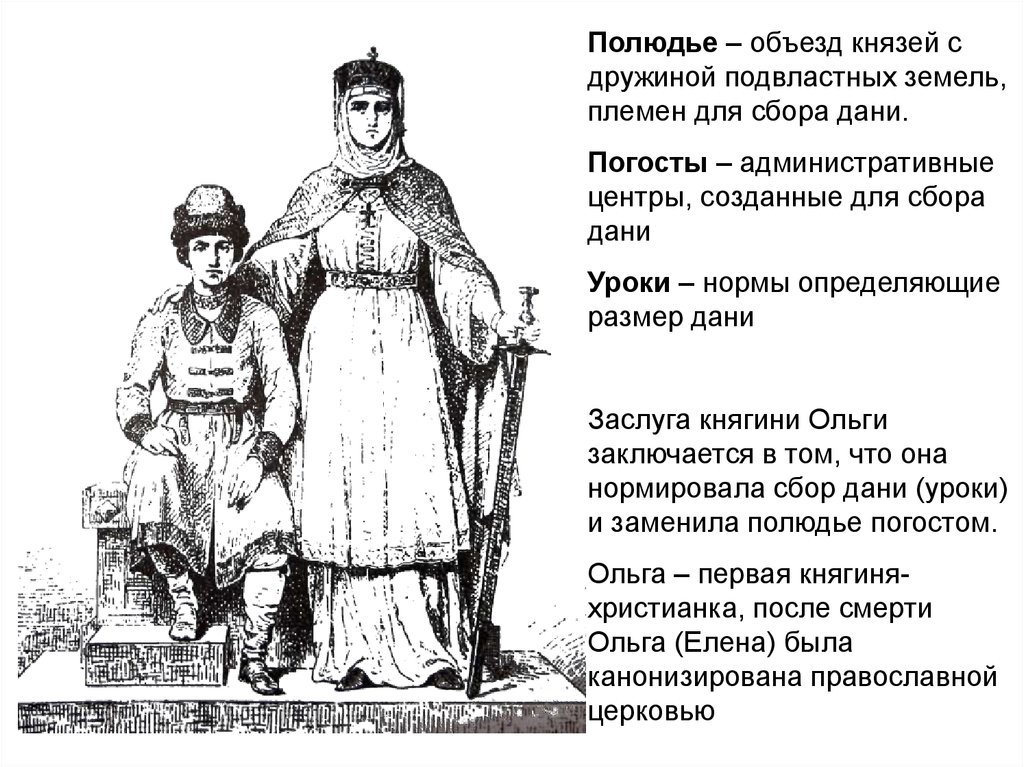

Полюдье, уроки и погосты — Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории России

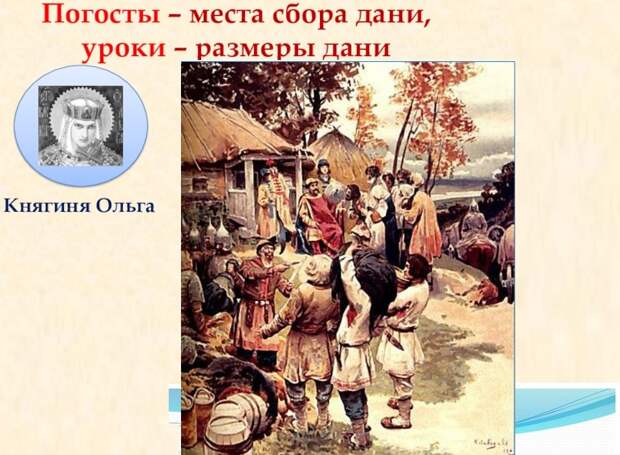

Сбор полюдья в Древней Руси (XV век)

Сбор князем дани с племён, проживавших на территории его вотчины или в непосредственной близости от неё, назывался «полюдьем». Этот термин происходит от слова «люди», обозначавшего свободное население Древней Руси. Эту дань можно условно разделить на две части. Первая являлась прообразом современных налогов и направлялась на строительство городских укреплений, общественных зданий, мостов и дорог, на содержание дружины и охрану границ государства — словом, на то, в чём было заинтересовано всё население. Вторая часть дани шла на личные нужды князя и его семьи. Позже появилась практика «кормления» — содержание должностных лиц населением, проживавшим на управляемой территории.

В середине X века полюдье было организовано так. Каждый год в ноябре великий князь вместе с дружиной выходил из Киева и объезжал земли покорённых племён. Сначала он посещал древлян, затем — дреговичей, кривичей и, наконец, северян. Основные пункты сбора дани назывались становищами. Это были племенные центры, на месте которых впоследствии возникли города. Многие из них существуют до сих пор. Так, в землях древлян дружина князя посещала Малин, Овруч и Искоростень (современный Коростень). Далее полюдье возвращалось к Днепру и двигалось вверх по реке, останавливаясь в Рогачёве и Речице. Затем дружина переезжала в земли кривичей, посещая Оршу и Смоленск. Дальнейший путь пролегал по землям северян — через Новгород-Северский, Чернигов и Вышеград. Совершив зимой круговое путешествие, сборщики дани возвращались в Киев. В апреле, когда вскрывались реки, они грузили собранные товары на лодки и отправлялись вниз по Днепру в Чёрное море, к Константинополю.

Основные пункты сбора дани назывались становищами. Это были племенные центры, на месте которых впоследствии возникли города. Многие из них существуют до сих пор. Так, в землях древлян дружина князя посещала Малин, Овруч и Искоростень (современный Коростень). Далее полюдье возвращалось к Днепру и двигалось вверх по реке, останавливаясь в Рогачёве и Речице. Затем дружина переезжала в земли кривичей, посещая Оршу и Смоленск. Дальнейший путь пролегал по землям северян — через Новгород-Северский, Чернигов и Вышеград. Совершив зимой круговое путешествие, сборщики дани возвращались в Киев. В апреле, когда вскрывались реки, они грузили собранные товары на лодки и отправлялись вниз по Днепру в Чёрное море, к Константинополю.

Чтобы выплатить дань, зависимые от Киева племена ежегодно должны были создавать запас продуктов. Но, кроме выплаты натуральных продуктов (меха, воска и мёда), полюдье предполагало многочисленные отработки — строительство становищ, мощение гатей, гужевую повинность, строительство и оснастку кораблей.

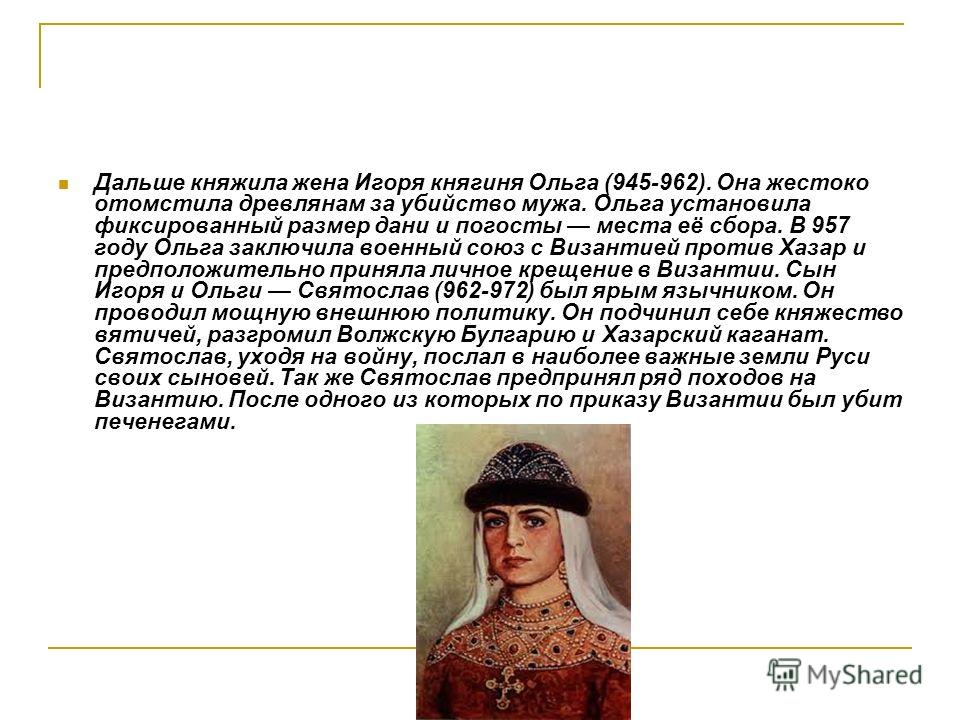

Первоначально полюдье напоминало, по выражению одного историка, «молодецкий разбой». Но к середине X века установились определённые правила, которые регулировали размер собираемой дани. Их нарушение могло привести к серьёзным последствиям. Примером является известный летописный рассказ о смерти князя Игоря. К концу его правления дань в землях древлян стал собирать отряд варяга Свенельда. Узнав об этом, дружинники Игоря обратились к князю: «Пойдём, князь, с нами за данью, и ты себе добудешь, и мы». Несмотря на протесты древлян, Игорь собрал дань с древлян повторно — в дополнение к той, что уже взял Свенельд. Собрав по этому случаю вече, древляне постановили княжеский отряд перебить, а самого Игоря казнить.

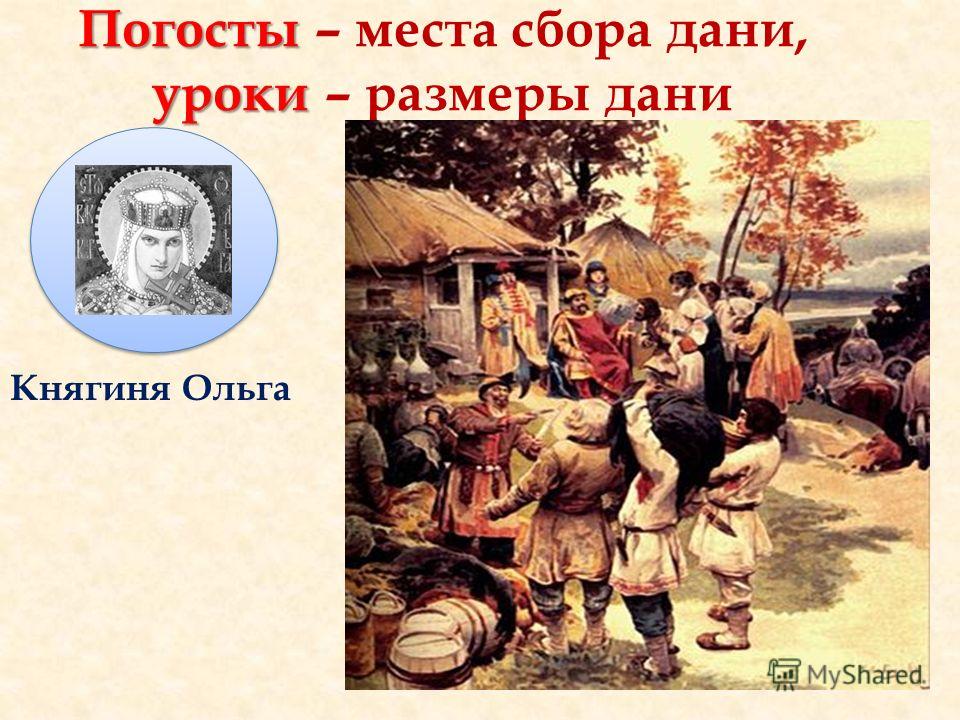

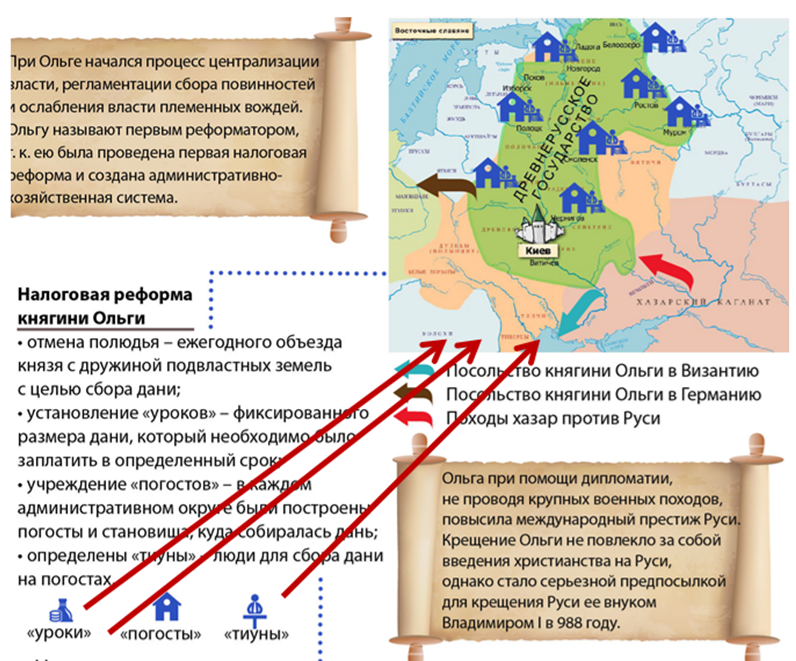

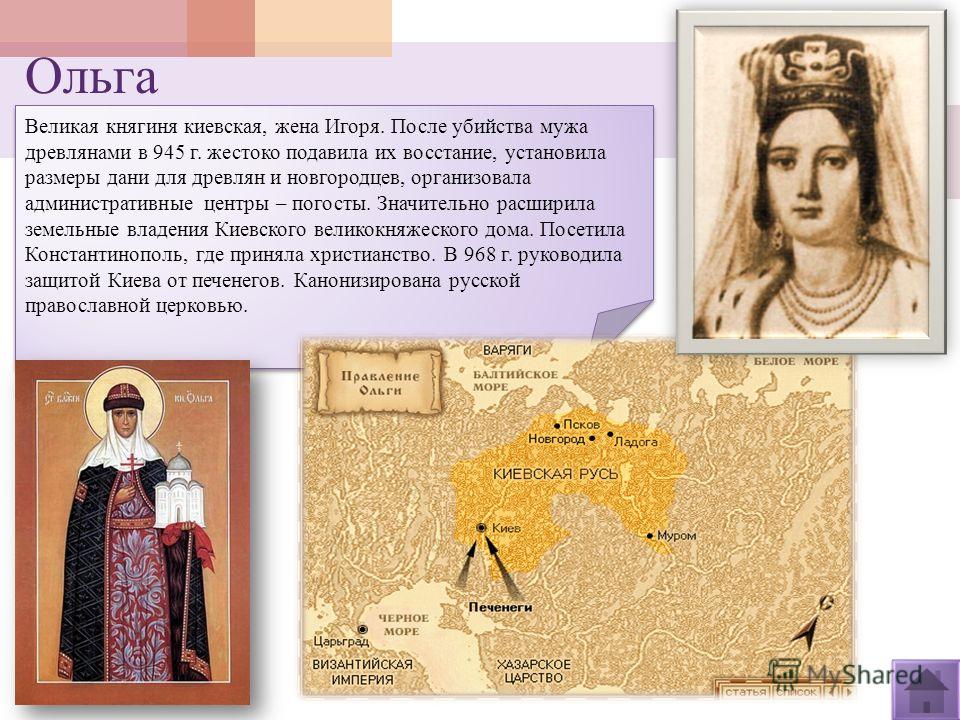

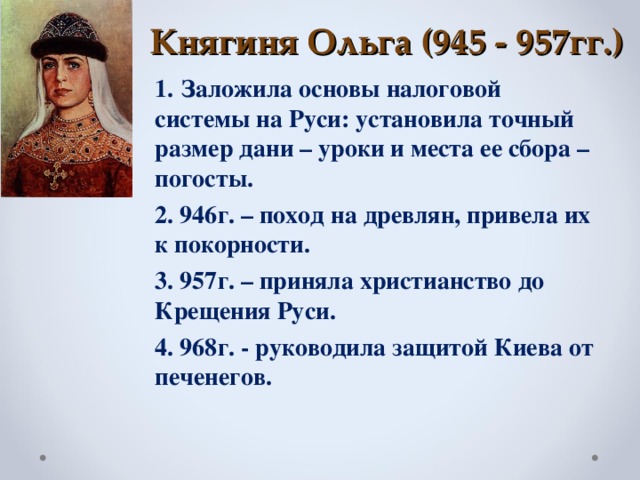

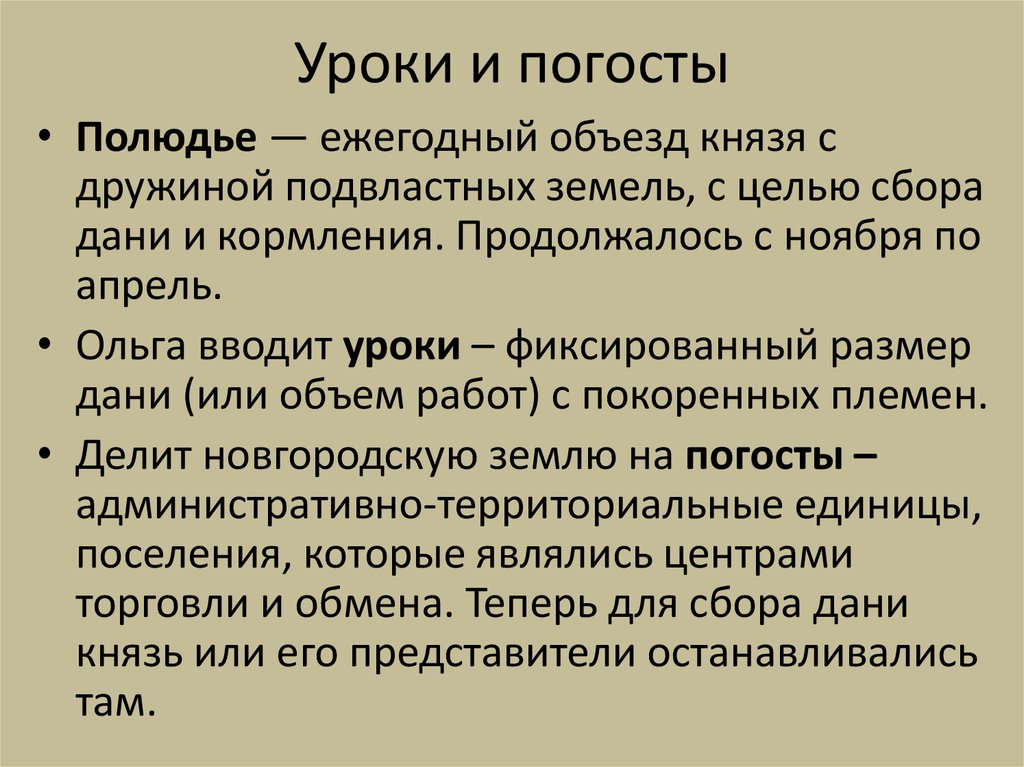

Княгиня Ольга, вдова Игоря, жестоко отомстила древлянам, в частности сожгла их столичный град Искоростень. Но для нас интереснее всего то, что, расправившись с убийцами мужа, Ольга всё же поспешила исправить его ошибки. Утвердившись на киевском престоле, она отправилась в поездку по подвластным ей территориям, установила твёрдые нормы сбора дани и сам порядок проведения полюдья. Считается, что в период с 945 по 947 год ею были введены «уроки» (или «уставы») и «погосты». Под «уроками» понимался установленный на много лет размер дани, а под «погостами» — места её сбора. Слово «погост» произошло от «гостить» и означает место временного пребывания князя и его дружины.

Считается, что в период с 945 по 947 год ею были введены «уроки» (или «уставы») и «погосты». Под «уроками» понимался установленный на много лет размер дани, а под «погостами» — места её сбора. Слово «погост» произошло от «гостить» и означает место временного пребывания князя и его дружины.

Пахарь с сохой и сеятель. Миниатюра из Лицевого летописного свода (1560—1570-е годы)

Погосты создавались в отдалённых от Киева местах (1—2 месяца пути). Они представляли собой небольшие укреплённые пункты со своими гарнизонами и администрацией. Рядом должны были проживать и трудиться зависимые крестьяне, обеспечивавшие поселение едой. Администрация погостов, видимо, самостоятельно организовывала и сбор дани, и её отправку в Киев.

Значение нововведений Ольги гораздо шире, чем просто упорядочивание сбора дани. Фактически она провела первую в истории Руси экономическую реформу. В итоге полюдье, которое вначале было силовым изъятием военной добычи у покорённых племён, преобразовалось в сбор заранее известных налогов по заранее известным правилам. Новый порядок сбора полюдья оказался весьма живучим, просуществовав, по некоторым данным, до XIV столетия.

Новый порядок сбора полюдья оказался весьма живучим, просуществовав, по некоторым данным, до XIV столетия.

Подати в Древней Руси опирались на земледелие как на основное занятие восточных славян. Они устанавливались либо «с дыма» — с крестьянского двора, хозяйства, либо «с рала» или «с сохи» — с пахотной земли. Во втором случае величина налога зависела от площади земли или от количества людей, задействованных в её обработке.

Помимо налогов, существовала «вира» — денежный штраф за какое-то нарушение или преступление. Так, штраф за убийство человека составлял 40 гривен. Для того времени это было большой суммой. В одиночку выплатить её было невозможно, поэтому штраф налагался на всю общину, которая платила его за преступника, но самого убийцу брала «на поруки».

Сборщиков судебных штрафов (судебных приставов) называли «вирниками». Согласно Русской Правде, для решения дела о судебном штрафе вирнику давалась одна неделя. На это время он и его слуги обеспечивались всем необходимым со стороны населения «градов и весей», где собирались штрафы. На неделю им полагалось 7 вёдер солода, туша овцы либо половина говяжьей туши — или же 2 ногаты (серебряные монеты) деньгами. Каждый день вирник должен был получать по две курицы, а в среду и пятницу — дополнительно большую порцию сыра (ценой в резану). Ему и его сопровождающим предоставляли хлеб и пшено «колько могут изъясти». Кроме того, население должно было содержать и кормить до четырёх коней, на которых приехали вирник и его слуги.

На неделю им полагалось 7 вёдер солода, туша овцы либо половина говяжьей туши — или же 2 ногаты (серебряные монеты) деньгами. Каждый день вирник должен был получать по две курицы, а в среду и пятницу — дополнительно большую порцию сыра (ценой в резану). Ему и его сопровождающим предоставляли хлеб и пшено «колько могут изъясти». Кроме того, население должно было содержать и кормить до четырёх коней, на которых приехали вирник и его слуги.

Выводы (исторический и финансовый)В течение X века полюдье, которое вначале было силовым изъятием военной добычи у покорённых племён, преобразовалось в сбор заранее известных налогов по заранее оговорённым правилам

Чтобы выплатить дань, зависимые от Киева племена ежегодно должны были создавать запас продуктов

История налогов. Часть 1: подати Древней Руси и ордынский «выход»

По мере того, как зарождалось и крепло наше Отечество, увеличивались различные подати. В этом непростом деле всегда было много острых вопросов и категоричных ответов. Власти всегда стремились взять больше, а люди, соответственно, отдать поменьше. Первые вводили новые подати, вторые искали способы их обойти.

В этом непростом деле всегда было много острых вопросов и категоричных ответов. Власти всегда стремились взять больше, а люди, соответственно, отдать поменьше. Первые вводили новые подати, вторые искали способы их обойти.

Как упорядочить грабёж и сделать его законным: рецепт от варягов

Самое первое упоминание о налогах на Руси содержится в Лаврентьевской летописи: «Варяги из-за моря взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали дань с полян, и с северян, и с вятичей по белке с дыма». Враждовавшие между собой славянские и не только племена были удобной «дойной коровой» для заморских гостей, в том числе варягов. Сначала те наведывались «по пути в греки», а затем приняли решение здесь остаться. Варяги быстро смекнули: если и дальше позволять, кому не лень обирать местные племена, тогда себе не останется.

С созданием государства у князей возникла необходимость строительства оборонительных укреплений, подготовки новых походов, но главным в этом деле стала защита населения от других желающих прийти на Руси и поживиться.

Чаще всего для сбора дани князья использовали известную им форму – «полюдье». Это был зимний (с ноября по апрель) объезд князем с дружиной подвластных земель во время которого собиралась дань и кормилась дружина. Византийский император Константин Багрянородный описывал этот «ритуал» так: «Когда наступит ноябрь, … князья выходят со всеми росами из Киева и отправляются в полюдье, то есть круговой обход, а именно – в славянские земли древлян, дреговичей, кривичей, северян и остальных славян, платящих дань росам. Кормясь там, они в апреле, когда растает лед на Днепре, возвращаются в Киев, собирают и оснащают свои корабли и отправляются в Византию». Население относилось к этому вполне лояльно, особенно те племена, которые добровольно пускали к себе Олега и его дружину.

Неопределённость размера дани и излишние запросы князя и дружины могли вызвать негативную реакцию со стороны данников, и надо сказать, что Олег «держал» себя в руках. Но вот Игорь отступил от этого негласного правила, за что и поплатился. Возмущённые неумеренностью Рюриковича древляне убили князя.

Возмущённые неумеренностью Рюриковича древляне убили князя.

Вдова покойного Ольга, конечно, покарала древлян, но гибель князя стала важным сигналом: неопределённость размеров дани и неупорядоченность системы сбора вновь может привести к серьёзному недовольству. В 946 году Ольга проводит первую в русской истории налоговую реформу – вводит уроки (размеры взимаемой дани) и погосты (места сбора дани).

Немного погодя в Древнерусском государстве появляются специальные представители князя, следившие за сбором налогов и взимавшие штрафы. В «Русской Правде» уже чётко зафиксирован размер сбора в пользу должностных лиц на местах. Вирник получал в свою пользу семь вёдер солода, баранью тушу (на неделю), по две курицы в день, сыр в постные дни, ежедневно хлеб и пшено по потребности. Также люди обязаны были кормить до четырех коней «чиновника». Так, ещё в Древней Руси содержание чиновника становится одной из форм налога, который не поступает в казну, а достаётся непосредственно должностному лицу.

Со временем к постоянным налогам/дани добавляются чрезвычайные и косвенные сборы. Это «дары» и «поклоны», которые были нерегулярными и взимались по случаю каких-либо событий в семье князя. По мере втягивания Руси в междоусобицу в княжествах распространяется «откуп» – своего рода контрибуция с города, осажденного или захваченного враждебным князем. Предтечей косвенных налогов в современном понимании стали сборы, взимаемые при совершении различных сделок или действий. Эти налоги платили только те, кто участвовал в сделке или в судебной тяжбе.

Больше всего было торговых пошлин. Древнейшей пошлиной, связанной с торговлей, по-видимому, был мыт, который упоминается уже в 907 году. Далее возникают сборы с провоза товаров, использования амбаров, взвешивания, обмеривания, наклеивания ярлыков и прикладывания печатей. Причём каждый раз местные власти придумывали всё новые и новые поборы, которые достигли максимальной дробности в XV-XVI веках.

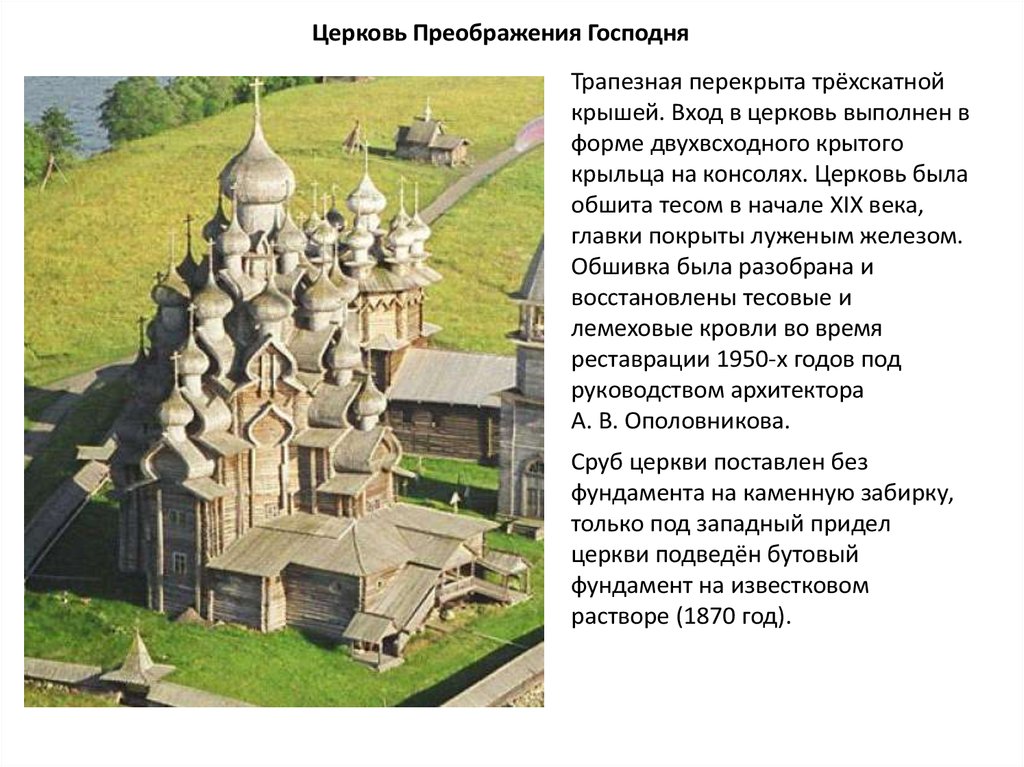

С принятием христианства связано введение церковной десятины, символом которой стала выстроенная Владимиром в Киеве Десятинная церковь. Теперь церковь получала десятую часть от всех налогов – дани, судебных и прочих пошлин, вир и других сборов с населения. В отличие от Западной Европы в России десятина носила централизованный характер, т.е., человек просто платил налоги, десятая часть которых обязательно перечислялась в пользу церкви.

Теперь церковь получала десятую часть от всех налогов – дани, судебных и прочих пошлин, вир и других сборов с населения. В отличие от Западной Европы в России десятина носила централизованный характер, т.е., человек просто платил налоги, десятая часть которых обязательно перечислялась в пользу церкви.

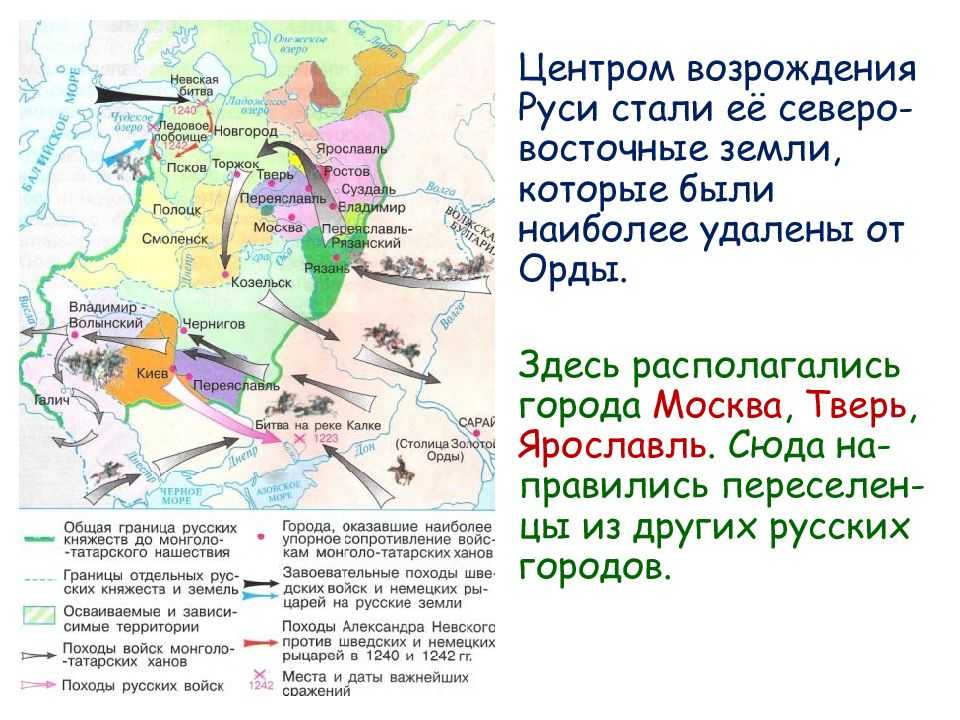

К XIII веку большинство налогов уже остаётся в регионах/княжеских уделах, и лишь незначительная их часть поступает в Киев. Раздробление налоговой системы в узкокорыстных интересах удельных князей, которые думали лишь о себе и иногда о великокняжеском престоле, привела в итоге к ослаблению единого древнерусского государства и его распаду.

Не платишь своим, будешь платить чужим

Монгольское нашествие существенно изменило фискальную систему на Руси. Удельные княжества превратились в главных данников Золотой Орды.

Заинтересованные в регулярном поступлении налогов, монголы проводят реформу и впервые за историю Руси проводят переписи населения. Несмотря на то, что первая попытка оказалась неудачной (1253), в 1257 году ордынцы «исчетоша» население Владимиро-Суздальской, Рязанской и Муромской земель, а в 1259-м и Новгородской. Это были многоуровневые переписи – хозяйственные, подомовые и военные. Завоевателям была важна не столько численность населения, сколько количество воинов, которое сможет выставить та или иная территория.

Это были многоуровневые переписи – хозяйственные, подомовые и военные. Завоевателям была важна не столько численность населения, сколько количество воинов, которое сможет выставить та или иная территория.

Сначала золотоордынские ханы использовали откупную систему, требуя десятую часть всех доходов, а откупщиками были богатые купцы из восточных стран – армяне, евреи, хазары, бухарцы, хивинцы, арабы. Произвол откупщиков часто становился причиной выступлений. Самое крупное восстание вспыхнуло в 1262 году, охватив всю Владимиро-Суздальскую землю: люди уже не могли терпеть «… насилия от поганых», созывали веча, выгоняли «бесермен», откупивших сбор дани. После недовольства и многочисленных восстаний ханы доверяют сбор дани на русских князей. Теперь сами князья должны были собирать «ордынский выход», а для надзора на Русь посылают баскаков, которые не столько собирают, как у нас принято думать, сколько следят за тем, чтобы всё было собрано и до последнего отправлено в Орду.

Платить будем, а по головам считать не дадим

Перепись 1273 года стала последней. С XIV века старший из русских князей должен был поставлять «выход», отсюда и ярлык на княжение становился одновременно правом на сбор налогов в пользу хана Орды. Развернувшееся соперничество между московскими и тверскими князьями показывает, насколько выгодно было собирать налоги. Победителем в борьбе за ярлык стал московский князь, который до конца XV столетия был главным сборщиком налогов на Руси.

С XIV века старший из русских князей должен был поставлять «выход», отсюда и ярлык на княжение становился одновременно правом на сбор налогов в пользу хана Орды. Развернувшееся соперничество между московскими и тверскими князьями показывает, насколько выгодно было собирать налоги. Победителем в борьбе за ярлык стал московский князь, который до конца XV столетия был главным сборщиком налогов на Руси.

Основной единицей обложения теперь становится «соха». «Сохой» считалось 3-4 человека без лошади или два работника и 3 лошади. Одной «сохой» было и хозяйство кожевника, имеющего один чан, или кузница с одним мастером.

С XIV века князья предпочитают взимать налоги деньгами. Дани подлежало большинство населения за исключением бояр, духовенства и полных холопов. Помимо общего обложения в это время увеличиваются косвенные налоги. Ханы вводят специальную пошлину с торговли – тамгу (от «тамг» клеймо или печать), кроме того, с торговых сделок взималось осмичее, с судов брали «водяной мыт», а за перевозку товаров по суше – «сухой мыт». Усложнение и увеличение числа налогов стало естественным результатом ордынского ига.

Усложнение и увеличение числа налогов стало естественным результатом ордынского ига.

Выход собирали, а про себя не забывали

Получив в руки контроль над денежными потоками в Орду, московские князья не забывали и о себе любимых. Помимо уплаты дани в Золотую Орду и содержания своей семьи, московские князья выделяют особые налоги, поступления с которых тратились на конкретные потребности государства – организацию войска, строительство крепостей, дорог, доставку казённых грузов и др.

Частая нехватка денег компенсируется натуральными повинностями – трудовой, гужевой, ямом, хотя со временем часть этих повинностей переводятся в денежные. Так, если раньше крестьяне или горожане должны были «стоять на яму», т.е. находиться со своими лошадьми на станциях больших дорог, то в XVI веке появляются «ямские деньги», которые шли на содержание ямщиков, чьей обязанностью была служба по перевозке казённых грузов и должностных лиц. Но от повинностей никто не собирался отказываться, поэтому люди продолжали заготавливать лес на нужды двора, «кормить» войска, поставлять лошадей, косить сено для государевых коней.

В XIV-XV столетиях «десятое» взимается в натуральной форме (хлебом или рыбой). Главным же источником доходов церкви становятся повинности крестьян на церковных землях. Лишь к XVI веку удалось ограничить рост церковных, прежде всего, монастырских вотчин.

Расширение и усложнение системы управления привело к необходимости содержания многочисленных княжеских чиновников, прежде всего, наместников и волостелей. Вместо жалованья наместники получали «корм». Так возникла система «кормлений», которая просуществовала до Ивана Грозного. Получая неплохие доходы, обирая население, наместники могли существовать весьма безбедно, что, с одной стороны, усиливало их желание выслужиться и не потерять должность, а с другой – стремление нажиться за счёт вверенной территории.

***

Налоговая система в период ордынского завоевания усложняется. На Руси формируется несколько центров власти, которые соперничают между собой за право сбора налогов в пользу хана. Именно в этот период сбор налогов становится самым главным символом власти. Победа московских князей в борьбе за право сбора дани привела к возвышению Московского княжества, которое со временем становится центром собирания налогов и… земель русских. Как говорится, власть – не тот, кто платит, а тот, кто собирает.

Победа московских князей в борьбе за право сбора дани привела к возвышению Московского княжества, которое со временем становится центром собирания налогов и… земель русских. Как говорится, власть – не тот, кто платит, а тот, кто собирает.

Читайте также:

История налогов. Часть 2: кто оплатил расширение Московии до империи

История налогов. Часть 3: зигзаги Российской империи

История налогов. Часть 4: скинуться на советскую власть

Литература:

Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России. IX — начало ХХ в. М., 2006.

Починок А.П. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. М., 1999.

15 христианских сооружений Киевской Руси, которые должен посетить каждый Архитектор — RTF

Основанная в 880 г. н.э. Киевская Русь была средневековым государством, объединившим современную Украину, западную Россию и Беларусь. Будучи центром Киева и Новгорода, эта цивилизация славилась своими архитектурными достижениями. Архитектура Киевской Руси является одной из самых ранних в русском архитектурном стиле, а методы строительства находились под сильным влиянием греческой и византийской архитектуры.

Архитектура Киевской Руси является одной из самых ранних в русском архитектурном стиле, а методы строительства находились под сильным влиянием греческой и византийской архитектуры.

Период Киевской Руси закончился в 15 веке, когда на нее в конце концов вторглась монгольская орда. Эпоха Киевской Руси отличалась церковным зодчеством, которое строилось уже после принятия христианства в 9 в.88 г. н.э. и были первыми образцами монументальной архитектуры государства.

Реконструированный форт Киевской Руси, Киев, Украина ©thoughtco.com/kievan

Первоначально киевляне строили свои соборы и другие здания из дерева, но со слиянием греческого и византийского стилей, были введены новые каменные церкви, из которых церковь 10 века Десятины был построен первым.

Характеристика христианских сооружений Киевской Руси состояла из фирменных луковичных куполов, закомарских арок русской архитектуры, формы греческого креста западной архитектуры и была украшена фресками и мозаиками, написанными греческими мастерами.

Вот список 15 христианских сооружений Киевской Руси, которые должен посетить каждый архитектор.

1. Софийский собор, Новгород (1045-52)

На западном берегу реки Волхов в России величественно возвышается шедевр христианской архитектуры Киевской Руси – Софийский собор. Собор был первым каменным сооружением, построенным в его период, и выражает неповторимый стиль местного русского церковного зодчества.

Своими строгими стенами, узкими окнами, 5 куполами собор демонстрирует славное прошлое Новгорода. Фрески и различные фактуры украшают стены и вносят живописный эффект в интерьеры собора.

Софийский собор, Новгород ©thoughtco.com/kievanИнтерьер Софийского собора, Новгород ©asergeev.com/pictures

2. Свято-Николаевский собор, Новгород (1113-1136)

Расположен в самом сердце Великого Новгорода , Никольский собор был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году. Этот пятиглавый собор XII века является старейшим строением Ярославова Дворища.

В отличие от Софийского собора, этот собор имеет характерные шлемовидные купола византийского архитектурного стиля. На внутренних стенах собора сохранились оригинальные фрагменты фресок.

Свято-Николаевский собор, Новгород ©en.wikipedia.org/wiki

3. Иоанно-Предтеченский собор, Псков (1129-1136)

Старинный Ивановский собор считается одним из лучших христиан Киевской Руси. сооружения, увенчанные тремя шлемовидными куполами и построенные в стиле минимализма. Круглые окна собора были своеобразным дополнением типичного архитектурного стиля Киевской Руси.

Более поздние пристройки собора изменили его первоначальный вид. Сохранились остатки оригинальных фресок, украшавших интерьеры собора.

Иоанно-Предтеченский собор, Псков ©en.wikipedia.org/wiki

4. Перынская часовня, Новгород (1120-е гг.)

Также известна как Церковь Рождества Богородицы в Перыни, церковь, несмотря на свою размер, выглядит удивительно огромным из интерьеров с высокими потолками. Просторные три портала ведут посетителей в интерьеры, украшенные сохранившимися фресками в перемычках окон.

Просторные три портала ведут посетителей в интерьеры, украшенные сохранившимися фресками в перемычках окон.

Неокрашенные фасады церкви демонстрируют минималистский стиль, в котором построена церковь. Примечательный крест на куполе церкви включает в себя полумесяц, хотя он не связан с исламской религией и известен как Крест виноградной лозы как интерпретация Евангелия от Иоанна.

Часовня Перынь, Новгород ©wikipedia.org

5. Спасо-Преображенский собор, Переславль-Залесский (1152-1157)

Одноглавый собор цвета морской волны — одно из древнейших белокаменных христианских сооружений Киевской Руси на севере -западная Россия. Эта блестящая известняковая церковь на фоне пышной зелени отличается строгим декором.

Интерьеры были украшены фресками, которые, однако, не сохранились, в результате чего в церкви остался совершенно простой интерьер. В настоящее время собор превращен в музей Александра Невского.

Спасо-Преображенский собор ©wikipedia.org

6. Кидекшская церковь, Кидекша (1152)

Кидекшская церковь, Кидекша (1152)

Построенная на берегу реки Нерль, Борисоглебская церковь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и частью Белого Памятники Владимира и Суздаля.

Построенная из известняка церковь в средневековый период была монастырем. Структура была значительно изменена, в результате чего были утрачены первоначальные своды и купола. Фрески XII века можно увидеть на арках над алтарем в интерьерах этой церкви.

Церковь Кидекша, Россия ©wikipedia.org

7. Успенский собор, Владимир (1186-1189)

Успенский собор, в настоящее время являющийся частью Всемирного наследия и Белых памятников Владимира и Суздаля, когда-то был материнской церковью Средневековой Руси в период 13-14 вв. Построенный в 1160-х годах, пятиглавый и шестистолпный собор был расширен в 1185–1189 годах, чтобы выразить величие Владимира.

Этот великолепный собор с золотыми куполами был крупнейшим христианским сооружением Киевской Руси в течение следующих 400 лет с момента его постройки. В отличие от многих других церквей Киевской Руси, внешние стены этого собора украшены украшениями. Оригинальные фрески в интерьерах были переписаны в 14 веке.

В отличие от многих других церквей Киевской Руси, внешние стены этого собора украшены украшениями. Оригинальные фрески в интерьерах были переписаны в 14 веке.

Успенский собор, Владимир ©wikipedia.org

8. Дмитриевский собор, Владимир (1194-1197)

Расположенный в древнем городе Владимире, Дмитриевский собор входит в состав Белых памятников Владимира и Суздаля. а также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сделанные из известняка, внешние стены разделены на три пролета, средний из которых больше. Неглубокая резьба на фасадах является уникальной поразительной особенностью собора.

Собор Святого Димитрия, кажется, имеет множество архитектурных влияний как из восточной, так и из западной частей мира. У входа можно увидеть наличие фресок, относящихся к 12 веку.

Дмитриевский собор, г. Владимир ©wikipedia.org

9. Церковь Св. Архангела Михаила, г. Смоленск (1180-1197 гг.)

Этот одноглавый храм является одним из трех храмов смоленского христианского зодчества Киевской Руси. Особенностью, которая отличает эту церковь от других, является отсутствие закомарских арок, что является характерной архитектурной особенностью церквей, относящихся к средневековому периоду.

Особенностью, которая отличает эту церковь от других, является отсутствие закомарских арок, что является характерной архитектурной особенностью церквей, относящихся к средневековому периоду.

На сводах церкви можно увидеть уникальные 900-летние фрески, выражающие древнерусский художественный стиль.

Церковь Михаила Архангела, Смоленск ©wikipedia.org

10. Георгиевская церковь, Старая Ладога (1180-1200)

Один из старейших храмов России, относящийся к архитектурной эпохе Киевской Руси, этот храм Считается, что он был построен внутри существующей крепости, что объясняет его ограниченную площадь в 72 квадратных метра. Интерьеры куполов и стен Георгиевской церкви украшены фресками греческих художников.

Георгиевская церковь, Старая Ладога ©wikipedia.org

11. Рождественский собор, Суздаль (1222-1225)

Собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из восьми Белоснежных памятников Владимира и Суздаля. Сооружение является одним из сложнейших памятников русского средневекового зодчества.

Окруженный кольцом земляных валов на берегу реки Каменки, Собор сложен из белого туфа и украшен известняком. Интерьеры собора состоят из старинного искусства, уникальных икон, отображающих древнерусское искусство. Пять голубых куполов собора украшены золотыми звездами, иллюстрирующими ночное небо.

Собор Рождества Христова, Суздаль ©wikipedia.org

12. Собор Антониева монастыря, Новгород (1122)

Этот памятник является главным храмом Антониева монастыря и одним из древнейших храмов русского средневекового зодчества. . Эта церковь отличается от типичных церквей Киевской Руси архитектурным стилем.

Первоначально эта церковь была построена из кирпича, в отличие от других древних церквей, построенных из дерева. Интерьеры этой трехглавой церкви хорошо освещены большим количеством окон. Небольшие фрагменты оригинальных фресок все еще можно увидеть внутри церкви. Церковь считалась исключительной по сравнению с другими памятниками своего времени.

Католикан Антониева монастыря, Новгород ©wikipedia. org

org

13. Церковь Святых Петра и Павла, Смоленск (1146)

Один из трех древних памятников Смоленска, принадлежащих к архитектурному стилю Киевской Руси, этот « «голая» церковь моментально приковывает к себе взгляды посетителей. Стены и окна церкви с одним шлемом ранее были расписаны, от которых до настоящего времени сохранились лишь фрагменты этих фресок.

Церковь Святых Петра и Павла, Смоленск ©wikipedia.org

14. Золотые ворота, Киев (1100)

Золотые ворота были главными воротами в укреплении Киева, столичного центра Киевской Руси в 11 веке. После демонтажа конструкции в средние века Ворота были полностью реконструированы в 1982 году. Самой поразительной особенностью этого памятника является церковь над проездом.

Являясь рефератом «небесной защиты города», церковь полностью действовала как религиозный памятник. Пол церкви украшен мозаикой, которую можно увидеть и в Софийском соборе. Это можно назвать одним из великолепных воссозданий христианских сооружений древней Киевской Руси.

Золотые ворота, Киев ©wikipedia.org

15. Спасо-Преображенский монастырь, Муром (1096)

Расположенный на берегу реки Которосль, Муромский Спасо-Преображенский монастырь, также известный как Спасо-Преображенский монастырь, был построен как для оборонительных, так и для религиозные функции. В настоящее время монастырь остается архитектурно-художественным музеем.

Спасский собор, бывший когда-то главным собором монастыря, является старейшим сохранившимся зданием Ярославля. Интерьер собора украшен фресками и отображает очарование древнего искусства.

Спасо-Преображенский монастырь, Муром ©wikipedia.org

02585-1_Hamm_POD

%PDF-1.3

%

93 0 объект

>/OCGs[96 0 R]>>/OpenAction 192 0 R/OutputIntents[>]/Pages 86 0 R/Тип/Каталог>>

эндообъект

95 0 объект

>/Шрифт>>>/Поля 82 0 R>>

эндообъект

89 0 объект

>поток

приложение/pdf

2012-02-15T15:39:11Z2016-08-30T13:40:12-04:002016-08-30T13:40:12-04:00Adobe Acrobat 10. 1.9 Подключаемый модуль захвата бумагиFalseuid:62c2e3c8-0bee-4570-a5be -d1afd49458e1uuid:b48feb92-2ece-48d2-8b7d-3eb2f9ba00bbdefault1PDF/X-1a:2001PDF/X-1:2001PDF/X-1:2001

1.9 Подключаемый модуль захвата бумагиFalseuid:62c2e3c8-0bee-4570-a5be -d1afd49458e1uuid:b48feb92-2ece-48d2-8b7d-3eb2f9ba00bbdefault1PDF/X-1a:2001PDF/X-1:2001PDF/X-1:2001

npes.org/pdfx/ns/id/pdfxidPDF/X ID Schema

npes.org/pdfx/ns/id/pdfxidPDF/X ID Schemaконечный поток

эндообъект

192 0 объект

>

эндообъект

86 0 объект

>

эндообъект

87 0 объект

>

эндообъект

88 0 объект

>

эндообъект

28 0 объект

>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]/XObject>>>/Поворот 0/TrimBox[0.