Содержание

воспоминания о прошлом и связь с настоящим

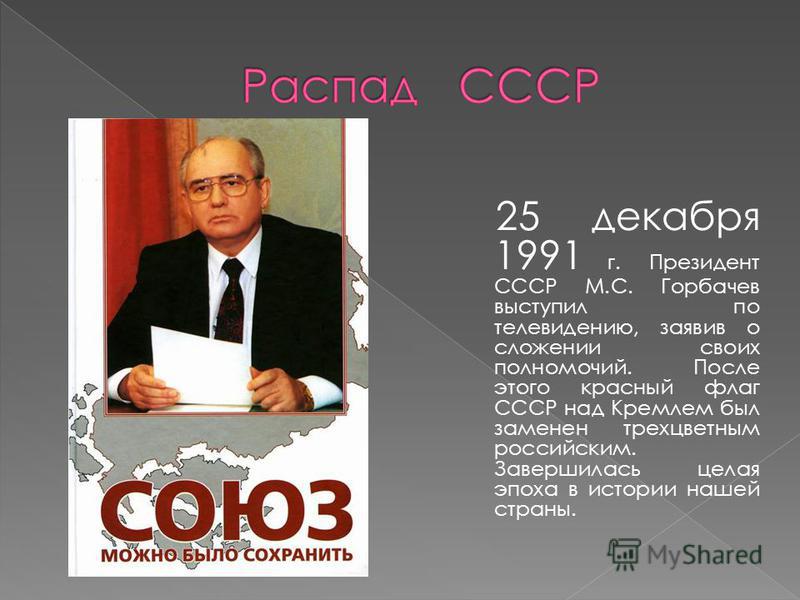

Красный флаг СССР, развевавшийся над Кремлем в течение десятилетий, был официально спущен в ночь с 25 на 26 декабря 1991 года после телевизионного выступления президента Советского Союза Михаила Горбачева, сообщившего о своей отставке. Государство, главой которого был инициатор перестройки и гласности, юридически перестало существовать. Несмотря на то, что распад советской империи шел с ускорением уже несколько лет, для многих, как в советских республиках, так и за их пределами, произошедшее стало неожиданностью.

«Послушай, никто уже не верит во все это»

Джил Догерти (Jill Dougherty), эксперт Вильсоновского института в Вашингтоне, а до этого – одна из главных журналистов телекомпании CNN, освещавших российские темы на протяжении многих лет, рассказывает в интервью «Голосу Америки», что ее чувства в момент распада СССР были крайне сложными:

«Я в тот год только начала работать как корреспондент CNN в Белом доме в Вашингтоне, и, таким образом, будучи самым неопытным журналистом в президентском пуле, находилась в самом низу журналистской иерархии, поэтому меня поставили работать в Рождество. И как раз в Рождество по вашингтонскому времени СССР и закончил свою жизнь. У меня было интервью в прямом эфире со студией, когда пришли эти новости, и я помню, как стояла около Белого дома в шоке – я не могла поверить, что Советский Союз, где я студенткой училась, язык которой я проходила еще со школы, что эта могучая страна больше не существовала».

И как раз в Рождество по вашингтонскому времени СССР и закончил свою жизнь. У меня было интервью в прямом эфире со студией, когда пришли эти новости, и я помню, как стояла около Белого дома в шоке – я не могла поверить, что Советский Союз, где я студенткой училась, язык которой я проходила еще со школы, что эта могучая страна больше не существовала».

Однако, продолжает Джил Догерти, при всем шокирующем характере этих новостей, совсем неожиданными они для нее не были: «Я помню, что еще в 1980-х у меня были разговоры с людьми из СССР, один из которых я запомнила особенно хорошо. Я работала переводчицей для одной из советских групп, приехавших в США, и мы были на борту самолета с кем-то, по-моему, из Верховного Совета СССР. Мой собеседник был немного пьян, но все равно, он был одним из «ответственных товарищей» в официальной поездке в Соединенные Штаты, и он мне сказал: «Послушай, никто уже не верит во все это», имея в виду советскую официальную идеологию. И было, конечно, неожиданно услышать от высокопоставленного советского аппаратчика, что люди во все это уже совсем не верят».

Джил Догерти так описывает реакцию Белого дома на прекращение существования СССР, о которой она в Рождество 1991 года рассказывала в прямом эфире:

«Я помню, что говорил тогда президент Джордж Буш-старший, и на самом деле его реакция была вполне правильной. Потом, правда, спустя несколько месяцев, его комментарии были менее выверенными, но тогда, в Рождество 1991 года, он говорил о том, что окончание СССР должно пройти мирно, и его послание было очень позитивным. Потом этот тон сменился на более, я бы сказала, триумфалистский – не у самого президента, а у членов его администрации. Они начали говорить о «победе США в холодной войне», с чем я не согласна: конечно, наращивание вооружений сыграло свою роль, но на мой взгляд, это нельзя называть победой».

Горбачев в Макдональдсе как признак потери власти

Признаки угасания советской системы хорошо видел и Уильям Хилл (William Hill) – американский политолог и дипломат, для которого ясным признаком неизбежности распада СССР был августовский путч 1991 года:

«Можно было уже точно сказать, что нечто такое надвигается. Когда в августе попытка переворота провалилась, мы в сентябре поехали в Москву для организации встречи в рамках работы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (позже ставшего ОБСЕ – ред.). Мы думали, где провести эту встречу, и сошлись на том, что проведем ее в недавно открывшемся «Макдональдсе» на Тверской. На эту нашу встречу пришел никто иной, как сам Горбачев, президент СССР, и он провел там с нами целых два часа. Мы между собой это обсуждали – если Горбачев тут с нами так долго сидит, ему нечем особенно заняться. Это был ясный признак того, что власть от центрального советского руководства уходит к руководству России, к Ельцину».

Когда в августе попытка переворота провалилась, мы в сентябре поехали в Москву для организации встречи в рамках работы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (позже ставшего ОБСЕ – ред.). Мы думали, где провести эту встречу, и сошлись на том, что проведем ее в недавно открывшемся «Макдональдсе» на Тверской. На эту нашу встречу пришел никто иной, как сам Горбачев, президент СССР, и он провел там с нами целых два часа. Мы между собой это обсуждали – если Горбачев тут с нами так долго сидит, ему нечем особенно заняться. Это был ясный признак того, что власть от центрального советского руководства уходит к руководству России, к Ельцину».

В правительстве США, по словам Уильяма Хилла, была большая дискуссия вокруг судьбы СССР: «Люди в Белом доме и Госдепартаменте, особенно те, кто занимался контролем над вооружениями, очень не хотели развала Советского Союза. При этом и гражданские, и военные сотрудники Министерства обороны, Пентагона, были совсем не против того, что СССР ослабнет или распадется, потому что это по-прежнему была страна с мощным военным потенциалом».

Хилл вспоминает, что руководство США пыталось предотвратить распад СССР разными способами, включая прямые призывы к народам советских республик:

«Я ясно помню выступление президента Джорджа Буша-старшего в июле 1991 года в Киеве – речь, которую потом прозвали Chicken Kiev Speech. Сама администрация Буша тогда объясняла, что его предупреждения (об опасности распада СССР – ред.) были предназначены Грузии, которая к тому моменту прошла гораздо больше на пути к независимости, чем Украина. Буш и госсекретарь Джеймс Бейкер вообще относились с подозрением к Ельцину и руководству республик, они с симпатией относились к Горбачеву. С другой стороны, в США – и в то время, и сейчас – есть мощная украинская община, и она, я думаю, до сих пор не простила Бушу этого выступления. Возможно даже, что та его речь стала одной из причин его поражения на выборах в 1992-м году, потому что эта община рассредоточена в очень важных штатах».

Отношения США-Россия 30 лет назад: повод для упреков и надежд

Владимир Путин в своих выступлениях постоянно говорит о том, что лидеры СССР и России были обмануты Западом, представители которого чувствовали себя в Москве как дома в начале 1990-х. Совсем недавно президент России повторил этот упрек на своей ежегодной пресс-конференции. Уильям Хилл рассказывает, что точно так же себя чувствовали и российские представители на Западе:

Совсем недавно президент России повторил этот упрек на своей ежегодной пресс-конференции. Уильям Хилл рассказывает, что точно так же себя чувствовали и российские представители на Западе:

«Отношения с советскими дипломатами, многие из которых стали потом российскими, были совершенно замечательными. Я работал в Госдепартаменте, и обычно должен был спуститься ко входу, чтобы встретить российских коллег и провести их в здание, поскольку они должны были иметь сопровождающего. Но в какой-то момент, это было в начале 1992-го года, двое или трое моих российских коллег пришли в Госдепартамент, и звонят мне снизу: «Не нужно спускаться, мы сами придем в ваш офис, нас уже впустили». То есть, в какой-то период времени отношения были очень близкими и доверительными, это было время надежд».

По словам Уильяма Хилла, который до начала работы в структурах СБСЕ-ОБСЕ контролировал вещание «Голоса Америки» на СССР и страны Восточной Европы, медиа США не предпринимали усилий по развалу СССР – наоборот, они стремились к тому, чтобы культурная жизнь внутри Советского Союза была более богатой и разнообразной:

«У Украинской службы было очень много слушателей в Украине, у Узбекской – в Узбекистане, но ни одна из этих служб не проталкивала идею независимости этих республик. Страны Балтии были особым случаем, так как их аннексия никогда не была признана США — наши Литовская, Латвийская и Эстонская службы имели очень хорошие связи с людьми, которые в самих этих странах отстаивали их независимость, а позже стали их лидерами. Мы говорили об истории, культуре, национальном языке, и это, возможно, внесло вклад в укрепление национального самосознания в этих республиках. А Русская служба с ее огромной аудиторией была реальным источником сведений о западной культуре, в особенности для молодежи в СССР. Мы не только ставили в эфир джаз и рок-н-ролл, но и посещали Солженицына в Вермонте, и он читал «Красное колесо». Это поддерживало русскую культуру».

Страны Балтии были особым случаем, так как их аннексия никогда не была признана США — наши Литовская, Латвийская и Эстонская службы имели очень хорошие связи с людьми, которые в самих этих странах отстаивали их независимость, а позже стали их лидерами. Мы говорили об истории, культуре, национальном языке, и это, возможно, внесло вклад в укрепление национального самосознания в этих республиках. А Русская служба с ее огромной аудиторией была реальным источником сведений о западной культуре, в особенности для молодежи в СССР. Мы не только ставили в эфир джаз и рок-н-ролл, но и посещали Солженицына в Вермонте, и он читал «Красное колесо». Это поддерживало русскую культуру».

СССР как модель контроля Кремля над постсоветским пространством

Дональд Дженсен (Donald Jensen), директор по вопросам России и стратегической стабильности американского Института Мира, также в 1990-2000 годы работал в американских медиа, вещавших на Россию. В интервью «Голосу Америки» он говорит, что нынешнее руководство России использует ностальгию по СССР для оправдания экспансионистской стратегии:

«Путин играет на исторической чувствительности россиян к понятию «великой державы», которой Россию хотели видеть многие ее жители и в 1880-е, и в 1920-е, и в 1960-е, и в 1990-е. Он хочет, чтобы Россию принимали как партнера и США, и Британия, и Франция. Он играет на этом отчасти для того, чтобы укрепить собственную власть… И, кроме того, стратегический подход России к миру, проявлявшийся в истории – поиск врагов и желание расширяться – как нам казалось, закончился в 1990-е, но на самом деле он не исчез. И мы видим, как он восстанавливается в российской элите, что довольно сильно беспокоит Запад и соседей России».

Он хочет, чтобы Россию принимали как партнера и США, и Британия, и Франция. Он играет на этом отчасти для того, чтобы укрепить собственную власть… И, кроме того, стратегический подход России к миру, проявлявшийся в истории – поиск врагов и желание расширяться – как нам казалось, закончился в 1990-е, но на самом деле он не исчез. И мы видим, как он восстанавливается в российской элите, что довольно сильно беспокоит Запад и соседей России».

«Подъем влияния «силовиков» при Путине – это не просто о том, кто там у них шеф СВР, МВД или чего-то еще, это о том, насколько эти «силовики» доминируют во всем аппарате. И главный вопрос – сохранится ли у этой силовой элиты такое видение мира после ухода Путина, и будет ли система дальше работать на этой стратегии. Хорошего ответа на этот вопрос у меня нет», — говорит Дональд Дженсен.

Джил Догерти, в свою очередь, уверена, что Владимир Путин ностальгирует по СССР как по пространству, на котором «процессы были более контролируемыми», и хочет опять получить над этим пространством некую форму контроля:

«Путин хотел бы, чтобы Запад, и в особенности НАТО, согласились на существование «российской сферы влияния» по периметру российских границ, которая бы включала несколько бывших республик СССР – в особенности, Украину и, конечно, Беларусь. То есть, что есть регион, где Россия может контролировать политические и экономические процессы, при этом не оформляя это пространство как часть России. Путин ясно говорит о том, что он добивается согласия США и НАТО на это, и я думаю, такое согласие совершенно нереально. Они никогда не согласятся с тем, чтобы Россия управляла суверенными, независимыми странами. Однако я считаю, что для Путина эта проблема является очень серьезной».

То есть, что есть регион, где Россия может контролировать политические и экономические процессы, при этом не оформляя это пространство как часть России. Путин ясно говорит о том, что он добивается согласия США и НАТО на это, и я думаю, такое согласие совершенно нереально. Они никогда не согласятся с тем, чтобы Россия управляла суверенными, независимыми странами. Однако я считаю, что для Путина эта проблема является очень серьезной».

Почему распался Советский Союз? — Парламентская газета

В референдуме 1991 года приняли участие почти 80 процентов граждан, обладавших правом голоса, и подавляющее большинство ответили «да» на поставленный вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». И высказались за сохранение обновленного Советского Союза.

Но тем не менее через девять месяцев страна распалась… Почему итоги референдума не помогли сохранить Советский Союз и какие исторические уроки мы можем извлечь из произошедшего, разбирался журнал «РФ сегодня».

Убедительные результаты

Результаты референдума, которые никто и никогда не оспаривал юридически, и сегодня впечатляют своей убедительностью. Из более чем 185-миллионного электората всего СССР на избирательные участки пришли 145 816 789 человек, из которых 113 512 812 (76,4 процента) сказали «да» сохранению СССР.

И это притом что шесть союзных республик — Армения, Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Молдавия — референдум проигнорировали, хотя там в отдельных районах и дислоцированных воинских частях он прошел. Пример тому — Молдавия, рассказал «РФ сегодня» председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Там в Приднестровье 84 процента граждан приняли участие в голосовании, а в Гагаузии и вовсе 97. В оставшихся девяти республиках первый и единственный в истории СССР референдум состоялся в полном объеме.

Фото: ТАСС/Чумичев Александр

Характерно, что в некоторых республиках вопрос был переформулирован, но без потери смысла, а в некоторых к основному был добавлен и «свой» вопрос. В частности, в России власть захотела спросить у граждан, желают ли они введения поста президента РСФСР. А на Украине дополнили бюллетень вопросом: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины? «Да» или «Нет».

В частности, в России власть захотела спросить у граждан, желают ли они введения поста президента РСФСР. А на Украине дополнили бюллетень вопросом: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины? «Да» или «Нет».

Так что же повлияло на умы советских граждан таким образом, что через несколько месяцев свершилась самая большая геополитическая катастрофа ХХ века, и граждане ли тут играли первую скрипку?

Приметы времени

В комментариях по поводу распада СССР не раз приходилось слышать и такие оценки, что, дескать, за перестроечный период у людей накопилось такое недовольство происходящим, что на референдуме они, конечно, по советской привычке в «едином порыве» проголосовали за сохранение Союза. А на самом деле мечтали лишь о том, чтобы все это поскорее закончилось… Поводы для критической массы недовольства были.

Вот лишь краткая хроника событий, предшествовавших мартовскому референдуму 1991 года. Разгар перестройки. В столице открывается первая товарно-сырьевая биржа и первый ресторан «Макдоналдс». Власть возвращает гражданство Мстиславу Ростроповичу, Галине Вишневской, Александру Солженицыну и другим высланным из страны диссидентам. Выходит указ о реабилитации жертв политических репрессий, законы о частных крестьянских хозяйствах и о различных формах собственности. Из статьи 6 Конституции СССР исключается упоминание руководящей и направляющей роли КПСС, что равносильно отмене однопартийной системы в СССР… Вроде бы идет нормальная демократизация страны.

Разгар перестройки. В столице открывается первая товарно-сырьевая биржа и первый ресторан «Макдоналдс». Власть возвращает гражданство Мстиславу Ростроповичу, Галине Вишневской, Александру Солженицыну и другим высланным из страны диссидентам. Выходит указ о реабилитации жертв политических репрессий, законы о частных крестьянских хозяйствах и о различных формах собственности. Из статьи 6 Конституции СССР исключается упоминание руководящей и направляющей роли КПСС, что равносильно отмене однопартийной системы в СССР… Вроде бы идет нормальная демократизация страны.

Но при этом ситуация накаляется до такой степени, что для поддержания порядка в стране Верховный Совет СССР вынужден предоставить чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачеву. И это объяснимо. Весь 1990 год «братские» союзные республики одна за другой принимают декларации о госсуверенитете, а прибалтийские и вовсе о независимости или восстановлении былой государственности.

Процесс идет вглубь. Разгорается карабахский конфликт. Конфликт Армении и Азербайджана. В Баку вводятся советские войска, есть убитые и раненые, столкновения с Советской армией происходят и в Ереване. Для нейтрализации сторонников выхода Литвы из состава СССР на улицах Вильнюса появляются танки. Льется кровь в Киргизии во время Ошской резни. В РСФСР о государственном суверенитете объявляют Татарстан и Башкирия, а Южная Осетия выходит из состава Грузинской ССР. Приднестровье объявляет о своей независимости, что приводит к вооруженным столкновениям с националистическими силами Молдавии и многочисленным жертвам. На ста шахтах Донбасса начинается политическая забастовка. На улицах республиканских столиц идут постоянные многотысячные митинги демократической оппозиции, требующей отставки президента Горбачева. На потребительском рынке паника после обнародованного плана о поэтапном переходе «к регулируемой рыночной экономике» и предложения о введении в стране нормированного распределения основных продуктов питания.

Конфликт Армении и Азербайджана. В Баку вводятся советские войска, есть убитые и раненые, столкновения с Советской армией происходят и в Ереване. Для нейтрализации сторонников выхода Литвы из состава СССР на улицах Вильнюса появляются танки. Льется кровь в Киргизии во время Ошской резни. В РСФСР о государственном суверенитете объявляют Татарстан и Башкирия, а Южная Осетия выходит из состава Грузинской ССР. Приднестровье объявляет о своей независимости, что приводит к вооруженным столкновениям с националистическими силами Молдавии и многочисленным жертвам. На ста шахтах Донбасса начинается политическая забастовка. На улицах республиканских столиц идут постоянные многотысячные митинги демократической оппозиции, требующей отставки президента Горбачева. На потребительском рынке паника после обнародованного плана о поэтапном переходе «к регулируемой рыночной экономике» и предложения о введении в стране нормированного распределения основных продуктов питания.

И все это на фоне бесконечных аварий на транспорте и непрекращающейся массированной атаки на неподготовленные умы советских граждан масс-медиа, раскрывающих зловещие тайны советского периода отечественной истории.

О роли личности

Сегодня кому-то может даже показаться странным, что в складывавшихся обстоятельствах референдум все же состоялся. Способна ли была цепь этих событий повлиять на отношение граждан к референдуму?

Леонид Калашников считает — не повлияла. Например, за неделю до голосования, 10 марта 1991 года, в Москве на Манежной площади демократическая оппозиция собрала 500 тысяч граждан, и среди главных лозунгов акции были как отставка Горбачева, так и призыв к активному участию в референдуме. То есть польза в нем казалась очевидной всем, даже оппозиции с ее уличной активностью.

«Между тем референдум — важнейший институт прямой демократии, и принятое на референдуме решение является общеобязательным, не нуждающимся в дополнительном утверждении. Достаточно взглянуть на Конституцию СССР, чтобы понять, что она была нарушена грубо и бесцеремонно, — уверен Калашников, — и причиной тому послужила не уличная активность, как преподносят сегодня многие, а безудержная жажда власти, имевшаяся в Беловежской Пуще у лидеров России, Украины и Белоруссии — Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича».

Фото: Архив РИА Новости. CC BY-SA 3.0

Противовеса в виде мощного национального движения, которое могло бы настоять на итогах референдума, на тот момент в стране не было, считает депутат. Все сложилось так, что роль личности в истории оказалась выше, чем органы, которые призваны были защитить результаты референдума, подчеркнул он, а Михаил Горбачев, видевший, что СССР разрушается, не сумел проявить политическую волю. Он даже от ГКЧП отшатнулся, хотя имеются веские основания считать, что он и сам имел к нему отношение, а ведь это была последняя попытка сохранения Союза.

Есть в этом деле еще один очень важный момент, о котором не следует забывать. Для того чтобы результаты референдума были реализованы, напомнил «РФ сегодня» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, его организаторы должны быть к этому подготовлены и иметь план дальнейших действий. Если он и был, то лишь у части людей, которые попытались его реализовать в форме ГКЧП, но тем самым в такой форме скомпрометировав итоги плебисцита и, соответственно, дальнейшие усилия по сохранению Союза.

Не выясненным остается пока вопрос: был ли ГКЧП действием той группы лиц, которые впоследствии были осуждены, и насколько с их планами был знаком Горбачев? Но, резюмирует Затулин, одно представляется очевидным: и сам Горбачев, и политическое руководство СССР, сдавая позиции во внешней политике, не найдя нужной линии поведения во внутренней, не были способны выполнить свою задачу по сохранению страны.

Может, не захотели?

Но, похоже, открытым остается и другой вопрос, может, даже более важный: просто не были способны или не захотели выполнять свою задачу? «СССР был обречен ровно тогда, когда советские элиты, номенклатура решили, что власть и средства производства, принадлежавшие государству, можно приватизировать», — заявил «РФ сегодня» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Оформление этого процесса происходило все 90-е годы прошлого столетия. Но начало ему было положено еще до Горбачева, при Константине Черненко. Короткое правление Юрия Андропова, здоровье которого не позволило реализовать задуманные им реформы, испугало брежневскую элиту, констатировал политолог. Она весьма комфортно ощущала себя в результате политики разрядки и с удовольствием посещала не только страны соцлагеря, но и капиталистические. Поэтому, решив не рисковать, если к власти придет сильный, реальный реформатор, на позиции лидера выдвинули заведомо слабого Михаила Горбачева, которым можно было манипулировать.

Она весьма комфортно ощущала себя в результате политики разрядки и с удовольствием посещала не только страны соцлагеря, но и капиталистические. Поэтому, решив не рисковать, если к власти придет сильный, реальный реформатор, на позиции лидера выдвинули заведомо слабого Михаила Горбачева, которым можно было манипулировать.

История часто повторяется в виде назидания и наказания. В начале ХХ века слабый государь отказался от власти и тем самым разрушил громадную империю. Но долго этот процесс не мог продлиться, к власти вместо тех, кто изначально был призван разрушить Российскую империю, пришли люди, обладавшие государственным мышлением. Меньше чем через сто лет людей, которые сохранили бы Союз, уже не нашлось, и это было наказанием для всех нас, граждан СССР, которые в результате его распада оказались гораздо более несчастны, чем когда они находились в составе этого самого Союза, уверен Алексей Мухин.

Что касается референдума 1991 года, полагает политолог, то это был трюк, обман. Полученные результаты не соответствовали задачам, которые ставили его организаторы, желающие получить легитимность при развале СССР. А когда это не удалось, решили просто игнорировать итоги голосования, которые в буквальном смысле запрещали им делать то, что они делали. «Беловежская тройка» лишь придала псевдолегитимность процессу распада государства, остановить же их было просто некому.

Полученные результаты не соответствовали задачам, которые ставили его организаторы, желающие получить легитимность при развале СССР. А когда это не удалось, решили просто игнорировать итоги голосования, которые в буквальном смысле запрещали им делать то, что они делали. «Беловежская тройка» лишь придала псевдолегитимность процессу распада государства, остановить же их было просто некому.

Кто виноват?

Однажды, вспоминает Константин Затулин, его спросили: так кто же виноват в развале Советского Союза? Все виноваты, ответил депутат, — другое дело, что вина рядового гражданина, не протестовавшего против развала СССР, несоизмерима с виной тех, кто подписывал Беловежские соглашения. Похоже, это чувство вины, смешанное с ностальгией, считает он, ощущают сегодня многие россияне.

«Сказкой о потерянном референдуме» назвали свое исследование социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, как в новой России граждане ответили бы на вопрос о сохранении СССР. Опрос проводился к 25-летию референдума, и тогда, в 2016 году, 64 процента опрошенных утверждали, что проголосовали бы за сохранение СССР (в 1991 году в РСФСР таковых было 71 процент). Даже среди молодежи от 18 до 24 лет к этому числу относится почти половина опрошенных… Вряд ли за пять лет это соотношение могло сильно измениться.

Опрос проводился к 25-летию референдума, и тогда, в 2016 году, 64 процента опрошенных утверждали, что проголосовали бы за сохранение СССР (в 1991 году в РСФСР таковых было 71 процент). Даже среди молодежи от 18 до 24 лет к этому числу относится почти половина опрошенных… Вряд ли за пять лет это соотношение могло сильно измениться.

Это означает, что, хотя референдум о сохранении Советского Союза и был потерян политиками, а СССР стал перевернутой страницей истории, ничто пока не забыто.

Но историю, особенно совершенные ошибки, забывать нельзя, иначе мы будем обречены на их повторение, убежден Алексей Мухин. Результаты референдума — документ, на основании которого, считает он, надо дать не только историческую, но и юридическую оценку действиям людей, которые планировали, готовили и, действуя абсолютно неправовым образом, осуществили развал Советского Союза. А заодно приструнить некоторых политиков, явно злоупотребляющих своим нелегитимным статусом.

И однажды это уже было. В 2014 году на площадке ООН обсуждался вопрос о якобы нарушении границ Украины российскими войсками. Украинская сторона попросила тогдашнего генсека организации Пан Ги Муна дать оценку произошедшему. Ответ почему-то все быстро попытались забыть, напомнил политолог, а там прямым текстом было сказано, что Украина не зарегистрировала свои границы как государственные и, по сути, территория Украины является административным округом СССР. Россия же, взяв на себя долги Советского Союза, является его правопреемницей и поэтому просто не могла нарушить границы, так как ее границы — это границы Советского Союза… Вот это и есть пример правовой оценки, подчеркнул Мухин.

В 2014 году на площадке ООН обсуждался вопрос о якобы нарушении границ Украины российскими войсками. Украинская сторона попросила тогдашнего генсека организации Пан Ги Муна дать оценку произошедшему. Ответ почему-то все быстро попытались забыть, напомнил политолог, а там прямым текстом было сказано, что Украина не зарегистрировала свои границы как государственные и, по сути, территория Украины является административным округом СССР. Россия же, взяв на себя долги Советского Союза, является его правопреемницей и поэтому просто не могла нарушить границы, так как ее границы — это границы Советского Союза… Вот это и есть пример правовой оценки, подчеркнул Мухин.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев отдыхают на калифорнийском ранчо Рейгана, 1992 год. Фото: Bob Galbraith/Public Domain

Избежать повторения исторических ошибок помогут уроки распада СССР. Они, кстати, важны не только для России. Как рассказал Леонид Калашников, к нему как к секретарю ЦК КПРФ часто приезжают китайские представители, и их очень интересует вопрос, почему же все-таки распался Союз. Им это нужно для понимания собственной ситуации в многонациональной стране, к которой Запад так же враждебен, как и к России, а предатели могут быть на любом корабле. Урок тут один, считает депутат, — необходимо так «запечатать» страну, чтобы ни у кого не было ни желания, ни возможности ее «распечатать». В России сегодня этому послужили изменения в Конституцию, многие из которых можно расценивать именно как создание такого барьера.

Им это нужно для понимания собственной ситуации в многонациональной стране, к которой Запад так же враждебен, как и к России, а предатели могут быть на любом корабле. Урок тут один, считает депутат, — необходимо так «запечатать» страну, чтобы ни у кого не было ни желания, ни возможности ее «распечатать». В России сегодня этому послужили изменения в Конституцию, многие из которых можно расценивать именно как создание такого барьера.

«Мы должны усвоить: даже самые прекрасные результаты самого важного опроса населения могут быть дезавуированы, лишены значения и смысла, если нет политической силы и лидеров, которые способны закрепить эти результаты в практической деятельности», — резюмировал Константин Затулин.

Падение Советского Союза

Пока бушевала холодная война, на фасаде начали появляться трещины. В этом разделе объясняется распад Советского Союза и конец коммунизма, а также связанные с этим политические, экономические и социальные сдвиги, которые привели к крупным конфликтам и переменам как в бывших советских республиках, так и в Западной Европе.

Советский Союз после Сталина

Заключенные ГУЛАГа за работой. Wikimedia Commons

После смерти Сталина в 1953 году его сменил Георгий Маленков, а затем Никита Хрущев. В 1956 октября Хрущев (в качестве первого секретаря ЦК КПСС) выступил на съезде с секретной речью, осуждающей сталинский режим и диктаторское правление. Вскоре после этого он начал проводить серию реформ, известных как оттепель. Эти реформы включали преобразование советской внешней политики в политику «мирного сотрудничества» с Западом, разрушение системы ГУЛАГа и освобождение тысяч политических заключенных, сидевших в тюрьмах при Сталине. «Десталинизация» продолжилась после того, как Хрущев стал премьер-министром в 1958.

Несмотря на эти реформы, антикоммунистические восстания и общее антиправительственное инакомыслие в республиках жестко и жестоко подавлялись. Массовые восстания в Восточной Германии и Венгрии встревожили лидеров коммунистической партии, решивших затормозить процессы политической либерализации. Руководители ССР и писатели, выступавшие за национализм и независимость своих стран, были арестованы и заключены в тюрьму на срок до 15 лет.

Руководители ССР и писатели, выступавшие за национализм и независимость своих стран, были арестованы и заключены в тюрьму на срок до 15 лет.

Леонид Брежнев сменил Хрущева на посту премьер-министра в 1964. Большинство реформ «оттепели» были отменены, и Брежнев повторно централизовал правительство, надеясь остановить волну национализма, которая продолжала расти в республиках, особенно в Украине. В 1968 году войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы подавить там движение за независимость под эгидой доктрины Брежнева, которая давала коммунистическим странам право вмешиваться в дела других коммунистических правительств, чья политика угрожала общему коммунистическому делу.

В 19В 70-е годы СССР и США вели переговоры о гонке ядерных вооружений, подписав Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) в 1972 году (Брежнев и Никсон) и ОСВ-2 (Брежнев и Картер) в 1979 году. Договор по баллистическим ракетам (ПРО). Оба договора ограничивали количество ядерных ракет, которые могла иметь каждая страна, и способы их потенциального использования. Основываясь на этих ограничениях, обе страны пересмотрели свои ядерные стратегии; СССР сосредоточился на разработке более крупных ракет, в то время как США сосредоточились на более точных ракетах для конкретных целей. Следовательно, условия договора ОСВ-1 необходимо было пересмотреть, а новые условия ОСВ-2 установили конкретные количественные ограничения для каждого типа ракет. Он был подписан в 1979, но так и не ратифицирован Сенатом США, хотя обе стороны добровольно соблюдали некоторые условия.

Основываясь на этих ограничениях, обе страны пересмотрели свои ядерные стратегии; СССР сосредоточился на разработке более крупных ракет, в то время как США сосредоточились на более точных ракетах для конкретных целей. Следовательно, условия договора ОСВ-1 необходимо было пересмотреть, а новые условия ОСВ-2 установили конкретные количественные ограничения для каждого типа ракет. Он был подписан в 1979, но так и не ратифицирован Сенатом США, хотя обе стороны добровольно соблюдали некоторые условия.

Крах

Обсуждение в Сенате ратификации ОСВ-2 совпало с советским вторжением в Афганистан, и США немедленно сняли договор с обсуждения. После окончания Второй мировой войны Советский Союз использовал Афганистан в качестве стратегической буферной зоны между собой и союзным США Пакистаном и Персидским заливом. Советский Союз наконец вторгся в страну в 1979 году, чтобы укрепить свои военные позиции и получить доступ к торговым и нефтяным путям. Афганская монархия была недавно свергнута двумя левыми партиями, присоединившимися к Советскому Союзу. Эти левые партии проводили военные и социальные реформы, которые были крайне непопулярны среди большинства мусульманского городского и племенного населения страны, некоторые из которых сформировали повстанческие группы или моджахедов. Однако между двумя партиями, находящимися сейчас у власти, было много внутренних конфликтов, и Советский Союз вторгся, чтобы остановить как восстания моджахедов, так и внутреннюю борьбу за власть.

Эти левые партии проводили военные и социальные реформы, которые были крайне непопулярны среди большинства мусульманского городского и племенного населения страны, некоторые из которых сформировали повстанческие группы или моджахедов. Однако между двумя партиями, находящимися сейчас у власти, было много внутренних конфликтов, и Советский Союз вторгся, чтобы остановить как восстания моджахедов, так и внутреннюю борьбу за власть.

Видео: Конец Советского Союза

Карта советского вторжения в Афганистан. Wikimedia Commons: Министерство обороны США

Война быстро зашла в тупик и длилась 10 лет. Более 100 000 советских войск заняли крупные городские районы и крупные города и пытались разгромить моджахедов, которые использовали тактику партизанской войны, скрываясь в обширной гористой местности и в значительной степени избегая советских атак. Соединенные Штаты в конечном итоге поддержали повстанцев, снабдив их зенитными ракетами, чтобы остановить советские бомбардировки сельских районов, которые считались опорными пунктами моджахедов.

Война истощила и без того пошатнувшуюся экономику Советского Союза и дискредитировала мощь советской армии и правительства на мировой арене. В дополнение к выходу Соединенных Штатов из ОСВ-2, Организация Объединенных Наций осудила войну, а несколько стран бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве в ответ на вторжение.

Михаил Горбачев стал генеральным секретарем в 1985 году. Он признал тяжелое экономическое и политическое положение в Советском Союзе и пообещал реформировать экономику и модернизировать правительство. Он подписал мирный договор о прекращении войны и выводе всех советских войск из Афганистана к 19 февраля.89. Окончание советско-афганской войны привело к тому, что инфраструктура страны пришла в упадок, миллион афганцев погиб, а более трех миллионов афганских беженцев были перемещены в соседние страны.

Михаил Горбачев, 1985 г. Wikimedia Commons: Администрация президента

Горбачев провел две правительственные реформы, известные как гласность и перестройка. Реформы гласности позволили добиться большей свободы слова и прозрачности правительства, что резко изменило политику его предшественников. Антисоветские диссиденты и националистические партии в республиках воспользовались этой возможностью, чтобы выразить протест и заручиться поддержкой своих движений за независимость. Перестройка включала реструктуризацию и модернизацию советской экономики, снижение государственного контроля над отраслями и разрешение некоторой приватизации. Однако быстрое введение как гласности, так и перестройки стало своего рода шоком для граждан СССР, которые не знали, как действовать без жесткого государственного регулирования и надзора, что привело к еще большему социальному волнению.

Реформы гласности позволили добиться большей свободы слова и прозрачности правительства, что резко изменило политику его предшественников. Антисоветские диссиденты и националистические партии в республиках воспользовались этой возможностью, чтобы выразить протест и заручиться поддержкой своих движений за независимость. Перестройка включала реструктуризацию и модернизацию советской экономики, снижение государственного контроля над отраслями и разрешение некоторой приватизации. Однако быстрое введение как гласности, так и перестройки стало своего рода шоком для граждан СССР, которые не знали, как действовать без жесткого государственного регулирования и надзора, что привело к еще большему социальному волнению.

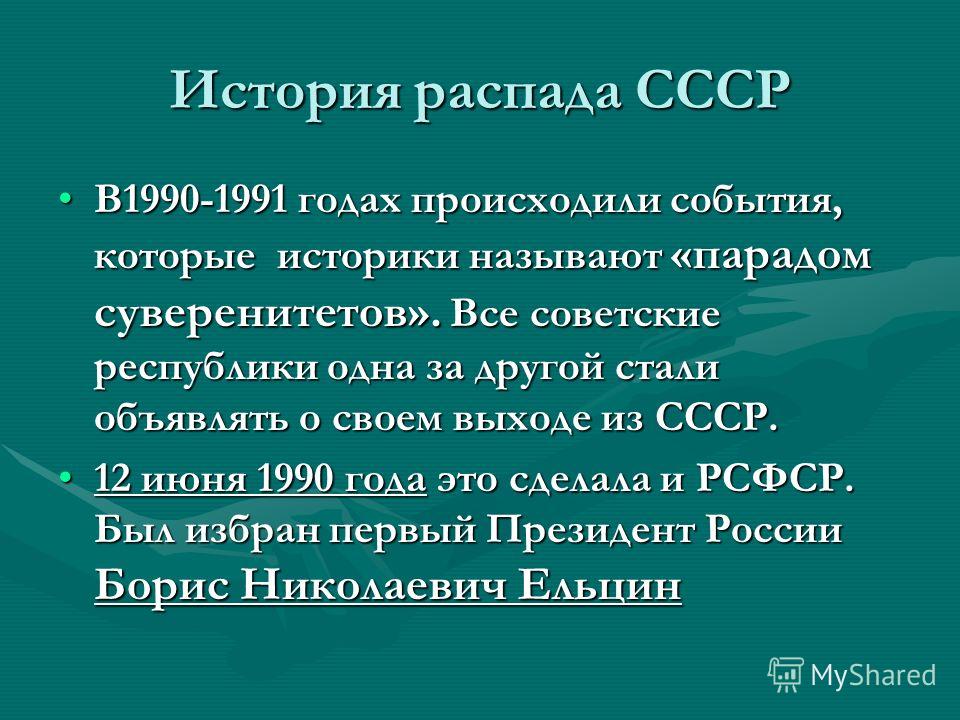

Советские Социалистические Республики использовали свою новую свободу для подпитки растущих движений за независимость. Латвия, Эстония и Литва первыми потребовали свободы в 1989 году. Их примеру быстро последовали Армения, Молдова, Украина и Грузия. В 1990 году Коммунистическая партия проголосовала за прекращение однопартийного правления, открыв правительство для прямой политической оппозиции, а вновь созданный законодательный орган Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика проголосовала за официальный выход из Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и провозгласить суверенитет России. В независимой РСФСР (ныне Россия) прошли выборы, и Борис Ельцин стал первым всенародно избранным президентом.

В независимой РСФСР (ныне Россия) прошли выборы, и Борис Ельцин стал первым всенародно избранным президентом.

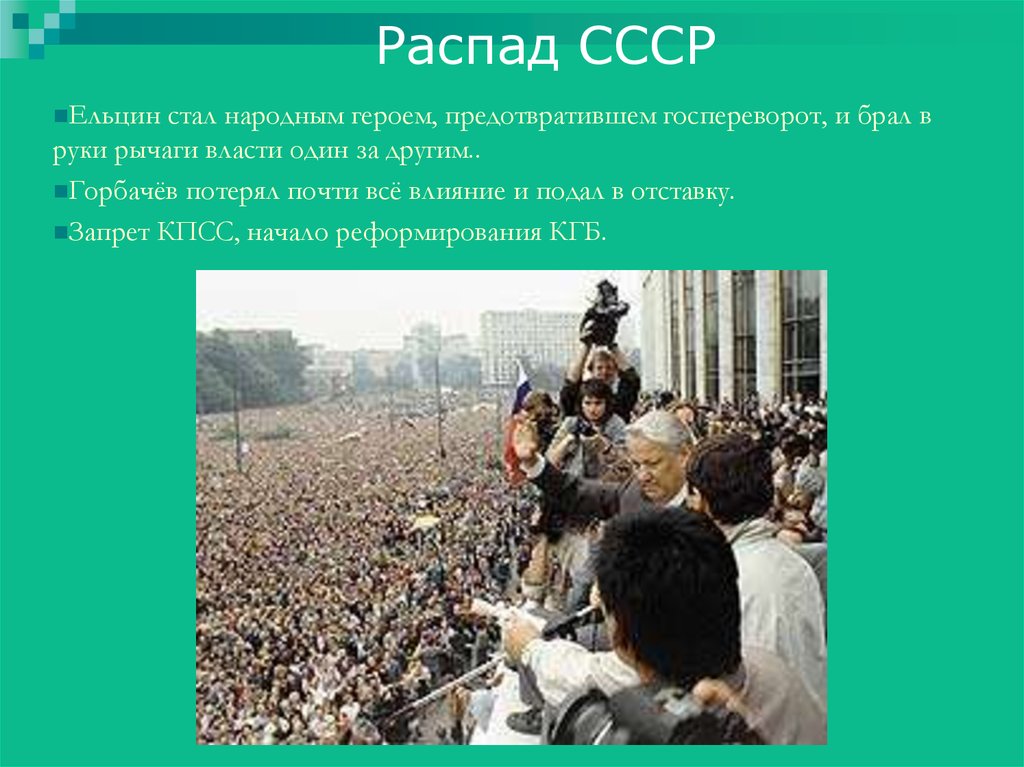

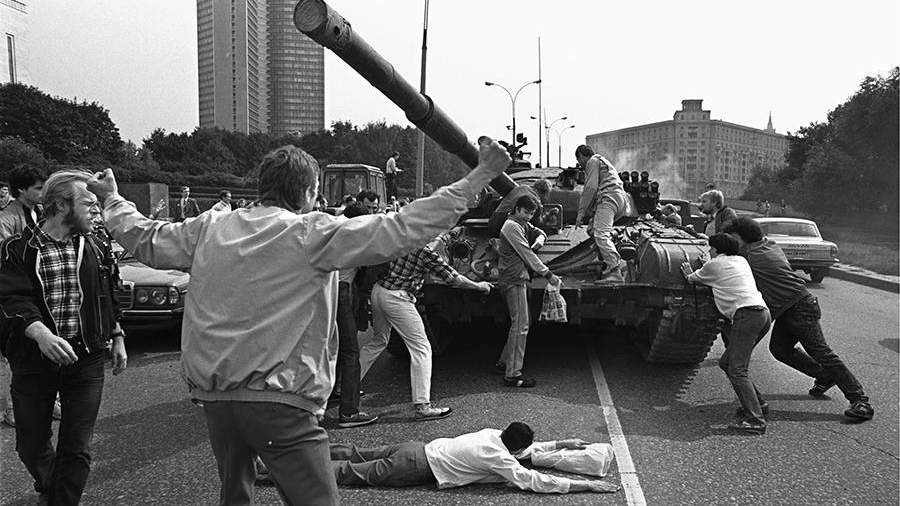

В последней попытке сохранить целостность Советского Союза сторонники жесткой линии КПСС устроили переворот в августе 1991 года, похитив Горбачева и приказав военным подавить все протесты. Когда военные отказались насильственно вступать в бой со своим народом, переворот провалился. Россия заменила теперь неуместный Советский Союз в Организации Объединенных Наций и заняла свое место в Совете Безопасности. Горбачев передал свое руководство Ельцину, который полностью ликвидировал КПСС и официально распустил Советский Союз 24 декабря 19 года.91.

Нужна помощь? Попробуйте эти карточки, чтобы не упускать из виду факты!

Карточки: Послесталинская оттепель

Солидарность и другие политические движения 1989 года

Распад Советского Союза в декабре 1991 года

Тридцать лет назад состоялось последнее печальное заседание Верховного Совета, ознаменовавшее распад СССР и окончание холодной войны .

Михаил Горбачев (1986). Архив РИАН

В августе 1991 года противники президента СССР Михаила Горбачева попытались свергнуть его. В результате переворота, возглавляемого министром обороны, вице-президентом и главой КГБ, Горбачев и его семья были задержаны на их крымской даче. Государственное телевидение ложно сообщило, что Горбачев болен и не может выполнять свои обязанности.

Горбачев, пришедший к власти в 1985 году, провел амбициозные реформы, чтобы вылечить больную нацию. Злоупотребления пронизывали гигантскую советскую бюрократию. Установление квот обременило промышленность и сельское хозяйство. Неэффективность транспорта, складирования и производства ежегодно уносила миллионы рублей из экономики. Хронический дефицит основных продуктов и товаров народного потребления деморализовал население. Расходы на оборону были непосильными, но Советский Союз погряз в дорогостоящей и все более непопулярной войне в Афганистане. Одна из реформ Горбачева, перестройка (реструктуризация), нацеленная на устранение коррумпированных и некомпетентных чиновников; создал Комиссию по реформе, которая облегчила централизованное планирование и разрешила конкуренцию между государственными предприятиями; и сокращение расходов на оборону. Делая экономику более эффективной и прибыльной, Горбачев хотел доказать советскому народу, что коммунизм на практике может удовлетворить их потребности.

Делая экономику более эффективной и прибыльной, Горбачев хотел доказать советскому народу, что коммунизм на практике может удовлетворить их потребности.

Другая реформа, гласность (открытость), допускала ограниченную критику государства как жест прозрачности и подотчетности. Партия разрешила историку Рою Медведеву публиковать статьи, документирующие ужасы сталинских чисток: около 20 миллионов убитых. Показывая населению, что партия и государство могут признать свои прошлые ошибки, Горбачев стремился заручиться народной поддержкой своих усилий. Однако г ласность воодушевила национальности и меньшинства, раздраженные десятилетиями репрессий, чтобы добиться большей автономии, даже независимости. Ветераны войны в Афганистане и их семьи стали требовать точной информации о состоянии и расходах на войну. Непреднамеренно Горбачев запутался в дилемме: реформы, которые, как он горячо надеялся, спасут коммунизм, побудили граждан требовать изменений, которые угрожали всей советской системе. Сторонники жесткой линии были так же полны решимости сохранить коммунизм без реформ, даже если это означало совершение переворота.

Сторонники жесткой линии были так же полны решимости сохранить коммунизм без реформ, даже если это означало совершение переворота.

[Ожидание нападения во время переворота в Москве; Ельцин внутри] Дэвид Броуд (август 1991 г.). https://web.archive.org/web/20161012182708/http://www.panoramio.com/photo/18237058

Однако переворот быстро провалился; его лидеры не смогли заручиться поддержкой в вооруженных силах, что дало сторонникам Горбачева возможность убедить важных офицеров выступить против его смещения. Борис Ельцин (президент России, крупнейшей социалистической республики в составе Советского Союза) был самым известным участником сопротивления. Стоя на танке в Москве, Ельцин призвал общественность поддержать Горбачева. Он также говорил с президентом Джорджем Бушем-старшим. Буш по телефону, чтобы сообщить ему, что переворот был незаконным.

«Я не верю своим глазам!» Эдмунд С. Вальтман (1991) Библиотека Конгресса, LC-USZ62-130438, https://www.loc.gov/pictures/item/2016687306/

Через несколько дней Горбачев вернулся к власти, но ненадолго. Несмотря на напряженные усилия сохранить некое подобие Советского Союза под его руководством, он не смог остановить распад страны. 23 августа Ельцин объявил Коммунистическую партию в России вне закона. На следующий день Горбачев пошел еще дальше — он распустил партию в остальной части страны и ушел с поста ее генерального секретаря. Республика Украина ускорила свой выход из союза, следуя примеру прибалтийских государств — Эстонии, Латвии и Литвы, вышедших весной 1990. 8 декабря Россия и Беларусь присоединились к Украине, заявив, что «СССР как субъект международного права и геополитической реальности прекращает свое существование». Не имея возможности возглавить нацию, Горбачев ушел в отставку 25 декабря 1991 года.

Несмотря на напряженные усилия сохранить некое подобие Советского Союза под его руководством, он не смог остановить распад страны. 23 августа Ельцин объявил Коммунистическую партию в России вне закона. На следующий день Горбачев пошел еще дальше — он распустил партию в остальной части страны и ушел с поста ее генерального секретаря. Республика Украина ускорила свой выход из союза, следуя примеру прибалтийских государств — Эстонии, Латвии и Литвы, вышедших весной 1990. 8 декабря Россия и Беларусь присоединились к Украине, заявив, что «СССР как субъект международного права и геополитической реальности прекращает свое существование». Не имея возможности возглавить нацию, Горбачев ушел в отставку 25 декабря 1991 года.

На следующий день в Кремле собрались депутаты Верховного Совета. На бумаге Верховный Совет был высшим органом власти в СССР, наделенным полномочиями принимать законы и отстранять президента от должности. Его сотни депутатов, разделенные на две палаты, представляли советский народ по населению (Совет Союза) и этническим группам (Совет Национальностей). На практике этот орган был уполномоченным органом, послушно одобряющим решения, уже принятые Коммунистической партией. На своем итоговом заседании 26 декабря 19 г.91 Верховный Совет созвал сессию, чтобы вновь зафиксировать свершившийся факт . В его камере уже был снят советский флаг. Присутствовало лишь небольшое количество депутатов, чтобы утвердить декларацию, в которой с опозданием признавались распад Советского Союза и роспуск самого Верховного Совета. Декларация примечательна в основном своей иронией: национальный орган, имевший так мало реальной власти, был последним, кто говорил от имени Советского Союза.

На практике этот орган был уполномоченным органом, послушно одобряющим решения, уже принятые Коммунистической партией. На своем итоговом заседании 26 декабря 19 г.91 Верховный Совет созвал сессию, чтобы вновь зафиксировать свершившийся факт . В его камере уже был снят советский флаг. Присутствовало лишь небольшое количество депутатов, чтобы утвердить декларацию, в которой с опозданием признавались распад Советского Союза и роспуск самого Верховного Совета. Декларация примечательна в основном своей иронией: национальный орган, имевший так мало реальной власти, был последним, кто говорил от имени Советского Союза.

Быстрый распад Советского Союза был поразительным. Немногие лидеры или эксперты предсказывали это. Уж точно не Горбачев, искренне желавший спасти Советский Союз и коммунизм от проблем, которые они сами создали. Эксперты по национальной безопасности США также не предвидели — и не выступали за — падение Советского Союза. 19 сентября89, Совет национальной безопасности дал президенту Бушу рекомендации о том, как Соединенные Штаты должны реагировать на значительные изменения, происходящие в Советском Союзе. Несмотря на то, что в Директиве о национальной безопасности 23 восхвалялись перестройка и гласность , Советский Союз должен также сократить свои вооруженные силы и сотрудничать с Соединенными Штатами для сокращения международного оборота наркотиков, терроризма и распространения оружия массового уничтожения. . Главной целью политики США должна стать «интеграция Советского Союза в существующую международную систему» после десятилетий, в течение которых «Советский Союз стоял в стороне от [международного] порядка и часто работал над его подрывом». Сдерживание коммунизма, опора внешней политики США с момента провозглашения доктрины Трумэна в 1947, будет заменено сотрудничеством с либерализованным, но все еще неповрежденным Советским Союзом.

Несмотря на то, что в Директиве о национальной безопасности 23 восхвалялись перестройка и гласность , Советский Союз должен также сократить свои вооруженные силы и сотрудничать с Соединенными Штатами для сокращения международного оборота наркотиков, терроризма и распространения оружия массового уничтожения. . Главной целью политики США должна стать «интеграция Советского Союза в существующую международную систему» после десятилетий, в течение которых «Советский Союз стоял в стороне от [международного] порядка и часто работал над его подрывом». Сдерживание коммунизма, опора внешней политики США с момента провозглашения доктрины Трумэна в 1947, будет заменено сотрудничеством с либерализованным, но все еще неповрежденным Советским Союзом.

Одним из лидеров, предсказавших распад Советского Союза, был Гарри Трумэн. В своей прощальной речи в январе 1953 года уходящий президент высказал поразительно прозорливые наблюдения. Рассмотрев действия, предпринятые его администрацией, чтобы остановить распространение советской власти и коммунизма, Трумэн задал вопрос: «Когда и как закончится холодная война?» Хотя коммунистический мир кажется сильным, «в их обществе есть фатальный изъян. . . страх правителей перед собственным народом». Чтобы остаться у власти, коммунисты полагаются на чистки, тайную полицию и подавление религии. Но их тоталитарные методы не могут навсегда затмить свет свободы. Пока США и их союзники остаются сильными и продолжают блокировать распространение коммунизма, «должно наступить время перемен в советском мире. Никто не может точно сказать, когда это произойдет и как именно это произойдет, будь то революция, или смута в государствах-сателлитах, или перемена внутри Кремля».

. . страх правителей перед собственным народом». Чтобы остаться у власти, коммунисты полагаются на чистки, тайную полицию и подавление религии. Но их тоталитарные методы не могут навсегда затмить свет свободы. Пока США и их союзники остаются сильными и продолжают блокировать распространение коммунизма, «должно наступить время перемен в советском мире. Никто не может точно сказать, когда это произойдет и как именно это произойдет, будь то революция, или смута в государствах-сателлитах, или перемена внутри Кремля».

Произошел каждый из возможных сценариев, упомянутых Трумэном. Вместе они привели Советский Союз к его внезапному распаду. Перестройка и гласность представляли изменения внутри Кремля. Затем, удвоив свои реформы, Горбачев в 1988 году отказался от доктрины Брежнева. Леонид Брежнев провозгласил эту доктрину после того, как в 1968 году приказал советским войскам войти в Чехословакию, чтобы подавить зарождавшуюся демократическую революцию: СССР имел право вмешиваться в дела других стран или вторгаться в них для защиты коммунизма. Решение Горбачева отказаться от этой имперской прерогативы было неизбежным признанием того, что марксизм-ленинизм не безошибочен.

Решение Горбачева отказаться от этой имперской прерогативы было неизбежным признанием того, что марксизм-ленинизм не безошибочен.

Многие страны Варшавского договора, связанные с Советским Союзом пактом о коллективной обороне, испытали на себе обещание Горбачева не вторгаться, если коммунизму будет брошен вызов. Говоря словами Трумэна, «проблемы в государствах-сателлитах» быстро распространялись; и из этого пришла революция. Рабочее движение «Солидарность» в Польше, подавленное силой в 1981 году, возродилось как мощная оппозиционная партия. В июне 1989 года кандидаты от «Солидарности» получили контроль над законодательным собранием Польши на свободных выборах, что было бы немыслимо всего несколько лет назад. Советский Союз стоял в стороне, как это было, когда аналогичные события превратили Венгрию и Чехословакию в репрезентативно избираемые режимы с зарождающейся рыночной экономикой. Самое резкое изменение произошло в ночь на 9 ноября.1989 год, когда осажденный восточногерманский коммунистический режим внезапно объявил, что разрешит беспрепятственный проход через Берлинскую стену, в том числе для восточных немцев, желающих отправиться на запад. Всего двумя годами ранее президент Рональд Рейган, обращаясь к Стене за спиной, прогремел: «Мр. Горбачев, открой эти ворота! Господин Горбачев, снесите эту стену!» Косвенным образом это сделал Горбачев, решив бездействовать, когда немцы начали колотить по ненавистному барьеру, наиболее ярко олицетворявшему железный занавес.

Всего двумя годами ранее президент Рональд Рейган, обращаясь к Стене за спиной, прогремел: «Мр. Горбачев, открой эти ворота! Господин Горбачев, снесите эту стену!» Косвенным образом это сделал Горбачев, решив бездействовать, когда немцы начали колотить по ненавистному барьеру, наиболее ярко олицетворявшему железный занавес.

Борис Ельцин (1996). Архив РИАН.

В телефонном разговоре с Бушем незадолго до того, как он объявил о своей отставке 25 декабря 1991 года, Горбачев заверил, что передача его власти Борису Ельцину (включая управление ядерным оружием бывшего Советского Союза) проходит гладко. Он также выразил благодарность за то, что он и президент вместе как лидеры нашли общий язык. «Что касается меня, — сказал Горбачев, — я не намерен прятаться в тайге, в лесу. Я буду активен политически, в политической жизни».

Желание не сбылось. Последний лидер Советского Союза быстро ушел из политической жизни, никогда больше не занимая руководящих должностей в правительстве.

Библиография

Светлана Савранская и Томас Блэнтон, редакторы, Справочная книга Архива национальной безопасности 576, «Конец Советского Союза», 25 декабря 2016 г.