Содержание

Доклад Тимофеевича Ермака 5 класс сообщение

- Энциклопедия

- Люди

- Тимофеевич Ермак

Велика и необъятна Русская земля. Начавшись с мелких феодальных княжеств, русское государство в итоге разрослось до 1/6 части суши. На протяжении многих веков постепенно присоединялись все новые и новые земли, и, пожалуй, одним из самых важных в Отечественной истории событий, было освоение и присоединение Сибирской земли. Происходило это в XVI веке, при правлении Ивана IV «Грозного». Однако первопроходцем в покорении Сибири был далеко не царь, а простой казачий атаман, запомнившийся в истории под именем Ермак Тимофеевич.

Точных сведений о ранних годах жизни этого деятеля русской истории не сохранилось. Предположительная дата рождения атамана – 1532 год. Место его рождения и взросления также неизвестно, одни историки считают, что это было на севере, на территории современной Архангельской области, другие считают, что он родом с Урала, третьи же утверждают, что с Дона. Доподлинно известно лишь то, что уже во взрослой жизни Ермак Тимофеевич на протяжении 20 лет был атаманом среди волжского казачества.

Доподлинно известно лишь то, что уже во взрослой жизни Ермак Тимофеевич на протяжении 20 лет был атаманом среди волжского казачества.

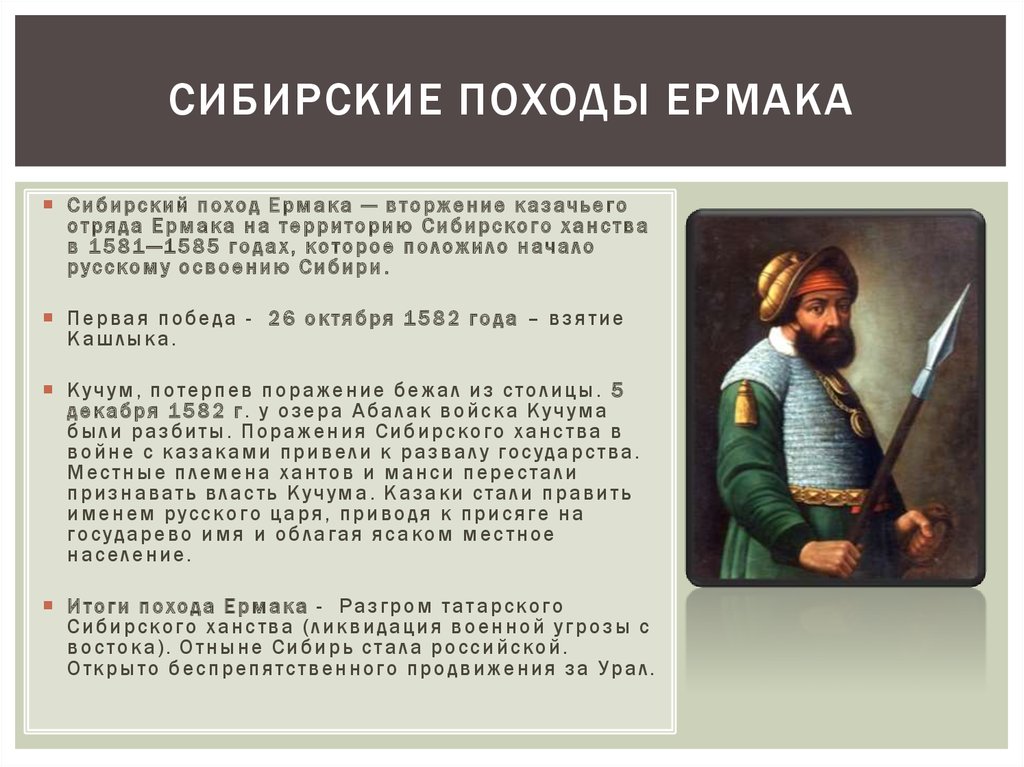

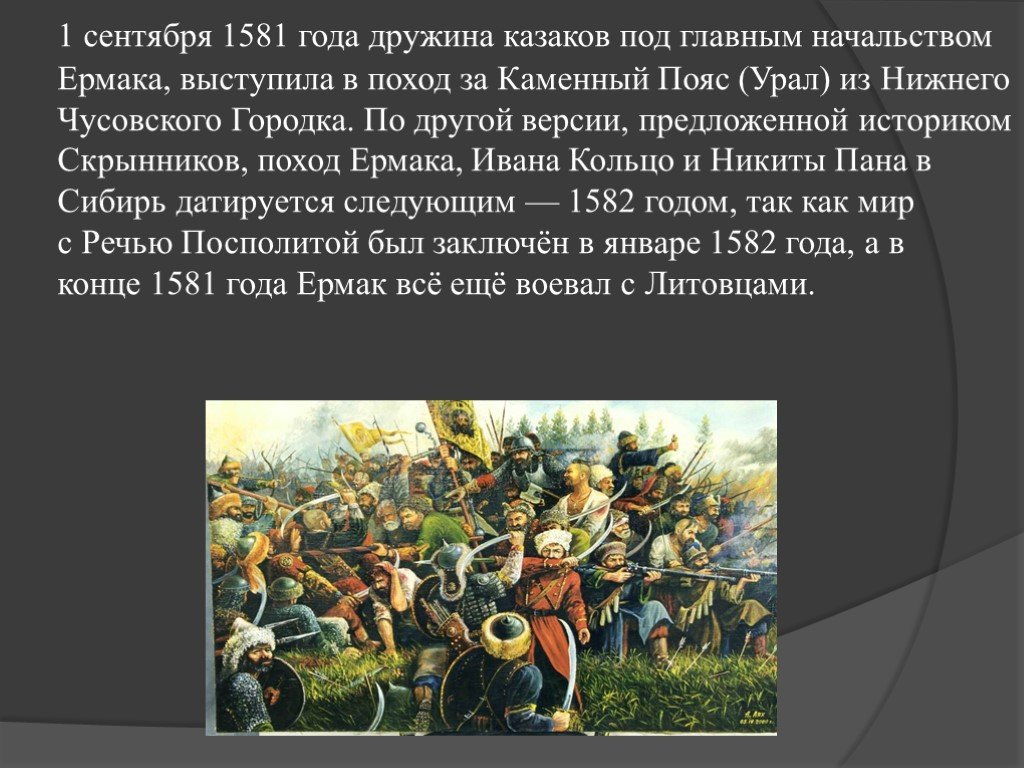

В 1582 году начался легендарный поход на Сибирь под предводительством самого Ермака и других казачьих атаманов. Изначальным поводом была оборона владений Строгановых от набегов татар, возглавлял которых славящийся своей жестокостью и хитростью хан Кучум. Первые битвы против кучумских орд увенчались успехом, особенно битва на Чувашеском мысу, после которой Кучум вынужден был бежать на юг, а коренные народы Сибири, освобожденные от гнета, начали с доверием относиться к русскому казачьему войску. Однако жестокий хан и не думал отступать. Один за другим гибли казачьи атаманы, а освобожденные поселения брались в осаду. В это время в Москву к царю Ивану «Грозному» в качестве посла был отправлен атаман Иван Кольцо, который преподнес царю дары с сибирской земли, а в обмен попросил военной помощи. В результате из Москвы было отправлено в помощь 300 хорошо вооруженных ратников под предводительством князя Семена Болховского, однако прибывшее подкрепление не смогло оказать существенной помощи сильно поредевшей казацкой дружине, большая часть которой была уже погибшей. 6(16) августа 1585 года среди погибших оказался и сам Ермак Тимофеевич. Хан Кучум со своим отрядом напал на ночной лагерь предводителя в устье реки Вагай.

6(16) августа 1585 года среди погибших оказался и сам Ермак Тимофеевич. Хан Кучум со своим отрядом напал на ночной лагерь предводителя в устье реки Вагай.

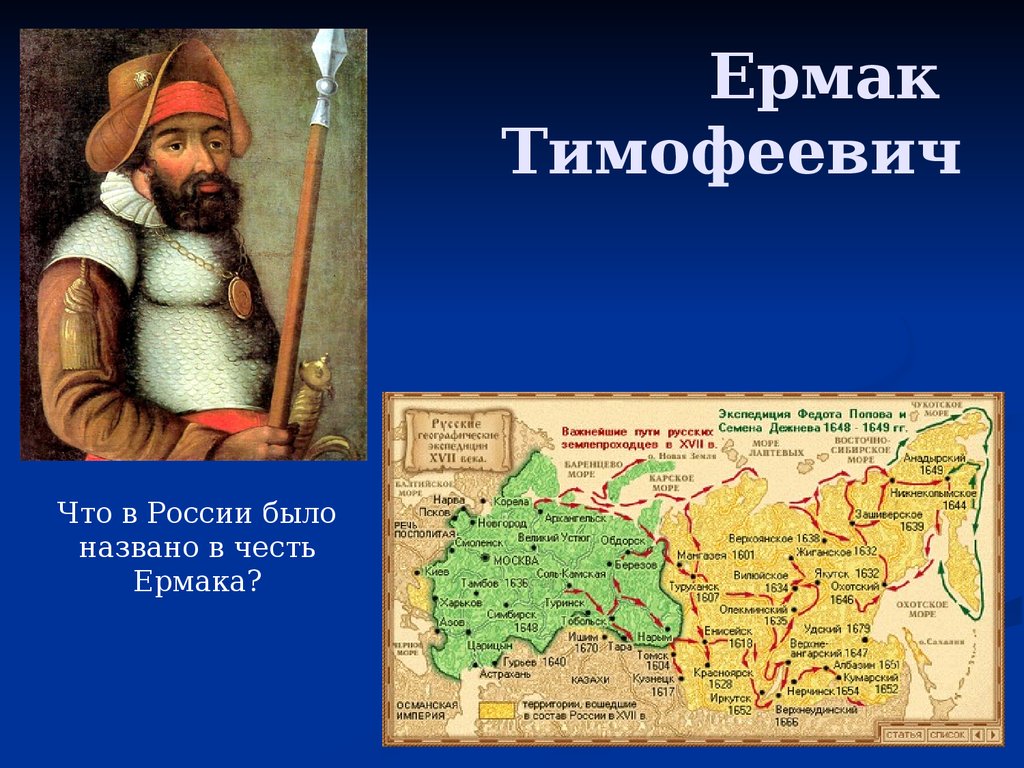

Героический поход за Уральский хребет дал толчок для дальнейшего освоения земель, что находились на востоке, а значит, и расширения границ Российского государства. Россия изначально бережно пользовалась богатствами своей земли, и с уважением относилась к коренным народам, что позволяет назвать Россию по истине Великой Державой.

Доклад №2

Современные историки не могут точно назвать год рождения Ермака Тимофеевича. По некоторым источникам он родился в 1531 году, по другим в 1534, а по третьим в 1542 году. Датой его смерти считается 6 августа 1585 года.

Это был настоящий казак. Он носил высокий статус атамана и по праву назывался Национальным героем. Он открыл Сибирь для русского народа.

Родом казак был с Северного Урала. Ермак Тимофеевич был крупным мужчиной, среднего роста с широкими плечами. Он носил бороду черного цвета. Лицо имело плоский вид. О его фамилии так же мало, что известно.

Лицо имело плоский вид. О его фамилии так же мало, что известно.

Он был активным участником боевых действий в Ливонской войне. Ермак Тимофеевич командовал отрядом казаков. В 1581 году отважно воевал в Литве. Казак принимал участие в освобождении города Пскова. Вместе с другими войсками в 1582 году остановил шведов.

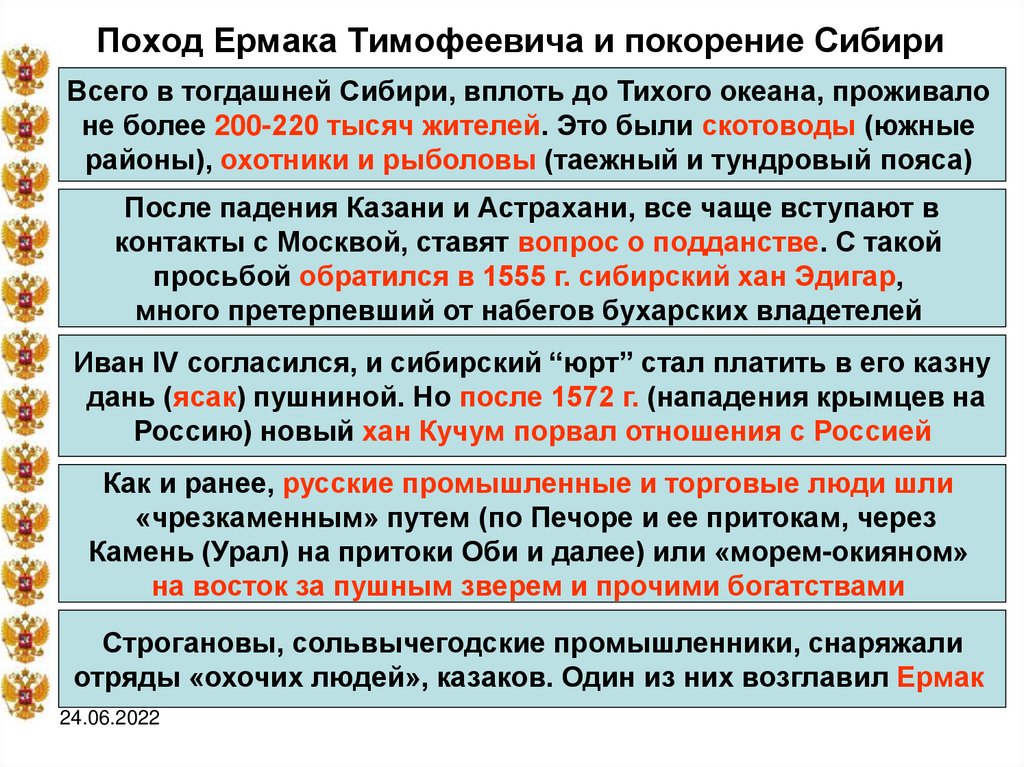

Чингисхан владел Сибирским Ханством. В 1563 году там захватил власть Кучум. Он вел не честную политическую игру. Он не платил дань и воевал с другими территориями, которые принадлежали России. Все это не устраивало Московское правительство. Москва решила вернуть себе Сибирское Ханство.

Семья Строгановых была колонизирована на восточные земли. Все их действия контролировались Москвой. Эта семья была сказочно богата. Они владели отрядами и имели возможность снабжать их оружием. Так же у семьи была крепость. Однажды к ним на помощь решил прийти Ермак.

Строгановы просили у казаков помощи. Купцы уже не могли справляться с нападающим на них народами. На эту телефонограмму откликнулись казаки, а во главе у них был Ермак. Они прибыли в Сибирь и блестяще защитили земли и Строгановых от врагов. Эта победа принесла радость обоим сторонам. Все были довольны и казаки и Строгановы.

Они прибыли в Сибирь и блестяще защитили земли и Строгановых от врагов. Эта победа принесла радость обоим сторонам. Все были довольны и казаки и Строгановы.

Отряд казаков насчитывал 540 человек, к ним присоединились люди Строгановых в количестве 300 человек. Семья купцов смогла обеспечить всех оружием, порохом, едой и медикаментами. Ермак обеспечил строжайшую дисциплину в отряде.

В сентябре месяце 1581 года начался поход. Весь отряд плыл по рекам. Все это длилось очень долго и сложно. Лодки порой не подчинялись управлению и застревали. С каждым днем вода становилась холодней и холодней. Проделав сложный путь, отряд прибыл в Сибирское ханство.

Первый бой состоялся в нынешней Тюмени. Войско под предводительством Ермака разгромило противников. Казаки уверенно шли вперед. Татары были напуганы. Отряд Ермака был хорошо вооружен современными ружьями. Татары отчаянно защищали столицу своего ханства – Сибирь.

Шла кровопролитная и жестокая война. Казаки захватывали города один за другим. Ермак Тимофеевич прекрасный командир. Он умеет быстро принимать решения. Татары по количеству значительно превосходили казаков. 23 октября 1582 года был самый сложный бой. Но, войску под предводительством Ермака удалось прорвать оборону татар. Враги были повержены и напуганы. Татары бежали и оставили Сибирь.

Ермак Тимофеевич прекрасный командир. Он умеет быстро принимать решения. Татары по количеству значительно превосходили казаков. 23 октября 1582 года был самый сложный бой. Но, войску под предводительством Ермака удалось прорвать оборону татар. Враги были повержены и напуганы. Татары бежали и оставили Сибирь.

26 октября казаки во главе с Ермаком вошли в богатую столицу. Враги были повержены. Ермак Тимофеевич торжественно закрепил свое знамя в Сибири.

Татары были неугомонны и периодически нападали на казаков. Весной 1853 года Ермак отправил часть своего войска с целью взять в плен Магметкула. Операция прошла успешно, но казаки понесли потери. Ермаку в подмогу были высланы еще солдаты.

Ермак Тимофеевич был отважным, мужественным и сильным человеком. Он помог освободить Сибирь от татар. Он боролся до последнего. Ермак был мудрым руководителем, командиром и стратегом.

5 класс

Тимофеевич Ермак

Популярные темы сообщений

- Резьба по дереву

Резьба по дереву — это искусство необычайной красоты, которое очень популярно в наше время.

Это вид ручной работы над древесиной. Научится, такому мастерству может любой желающий. Обрабатывать можно любой элемент декора,

Это вид ручной работы над древесиной. Научится, такому мастерству может любой желающий. Обрабатывать можно любой элемент декора, - Первые книги на Руси

Берестяные грамоты считаются первыми книгами Руси, появившиеся в Новгороде, примерно в IX веке и дошедшие до наших дней как памятники письменности и культуры. Это записки и послания на берёзовых листах, распоряжения, личные переписки, свёрнутые

- Чувства человека

Чувства формируются в процессе развития человека. Они формируют эмоциональную устойчивость, умение испытывать какое-то определённое чувство, или эмоцию. Человек чувствителен, и это определяется в физических и эмоциональных ощущений.

- Шаляпин

Биография знаменитого певца начала XX века совсем не отличалась от жизни простых людей. В 1873 году в семье маленького служащего он и родился. Все это произошло в Казани. Детские годы прошли в нужде, и поэтому ему пришлось сменить несколько

- Соломон

Соломон – израильский царь, правивший приблизительно в 965 – 928 году до нашей эры.

Соломон был третьим еврейским царем, правителем Израили в тот момент, когда царство было на пике своего развития. Его отцом

Соломон был третьим еврейским царем, правителем Израили в тот момент, когда царство было на пике своего развития. Его отцом

Сказание о Ермаке. Тайны донских курганов

Сказание о Ермаке

Иртыш кипел в крутых брегах,

Вздымалися седые волны,

И рассыпались с ревом в прах,

Бия о брег казачьи челны…

К. Рылеев. «Смерть Ермака»

Донские песни… Сколько их, величаво-задумчивых, тревожащих душу, приходилось мне слышать. Словно буйное разнотравье, заполнили они, не похожие одна на другую, всю жизнь казака — от рождения и до самой смерти. О горе ли, о счастье, о трудной дороге или о заветной мечте по суженому — каждая из этих песен похожа на неповторимый и хрупкий цветок, что вырос не в привольной степи и не в левадном затишье у Донца, Чира или речки Быстрой, а в большом человеческом сердце. Об одной из этих песен я думаю чаще других. И когда думаю — в памяти встает Григорий Мелехов. Израненный, уставший, потерявший все самое дорогое, что было у него на свете, слушал он знакомую с детства песню о Ермаке Тимофеевиче — старую, пережившую многие века. А рассказывала песня о вольных казачьих предках, некогда бесстрашно громивших царские рати, ходивших по Дону и Волге на легких стругах, «щупавших» купцов, бояр и воевод и покорявших далекую Сибирь. «И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа…».

А рассказывала песня о вольных казачьих предках, некогда бесстрашно громивших царские рати, ходивших по Дону и Волге на легких стругах, «щупавших» купцов, бояр и воевод и покорявших далекую Сибирь. «И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа…».

О Ермаке Тимофеевиче — старшине Качалинской станицы, прославившем своими ратными делами Русскую землю, на Дону сложено много песен и легенд. Не все в них договорено, не все сказано. Еще и поныне приходится нам разгадывать тайны, оставленные Ермаком на бесчисленных своих путях-дорогах.

* * *

Давно это было и быльем поросло…

Неспокойно жила Качалинская станица. Что ни день — приходилось и с татарами драться, и поляки, случалось, донцов беспокоили. Не так-то просто было «ворам» да «разбойникам», пришедшим сюда со всех концов Руси, обрести зимовье постоянное. И все дела приходилось ему решать, Ермаку. Незадаром старшиной своим нарекла его голытьба.

Когда совсем невмоготу стало, повел Ермак казаков на Волгу, купцов «пощупать», а потом и на Каспий махнул — персидские суда пограбить.

Не понравилось это Ивану Грозному, приказал он войсковому атаману созвать круг казачий, Ермака поймать и под стражей в Москву отправить. А казаков рядовых, тех, что разбойничали с ним, плетьми наказать при честном народе. Только куда там… Узнал Ермак о «милости» царской, собрал войско свое, да и уплыл на Каму — давно уже купцы Строгановы на службу к себе звали, озолотить обещали, коль засеку добрую против татар выставит. Про себя Ермак еще одну думку имел — обратит он оружие против Кучум-хана, тем и прощение царское заслужит. А с прощением вместе — и права гражданские, коих казаки лишены.

Вот как поход-то Ермака начинался! А ведь, случается, совсем по-иному об этом пишут, Ермака верным слугой да лизоблюдом царским представляют. Не ходил Ермак никогда под царем. Вся и милость-то — одежда с царского плеча, да и та на погибель ему оказалась. Но об этом — позже…

Но об этом — позже…

Пришел Ермак к Строгановым весной, а все лето и зиму к походу против Кучума готовился. Строили лодки, собирали оружие, запаслись хлебом. Кунгурская летопись про то говорит так: всем снабдили Строгановы казаков, «оружием огненным, пушечками скорострельными семипядными, запасами многими». Только не без корысти тратили они свое добро.

— Смотри, Ермак, — говорил Строганов, — вернешься из похода, все расходы мои возместишь, да с лихвой.

Наконец отряд был готов. И в поход вышли не в сентябре 1581 года, как считали до сих пор, а весной следующего, 1582 года, — теперь это уже документально доказано.

…Громче обычного звонили колокола в Нижнем Гусовском городе. Отовсюду сбегался народ, чтоб проводить отряд смельчаков. На корме струга — сам Ермак Тимофеевич, распрямил могучие плечи. Черные волосы свежий ветер лижет, пристальный взгляд казака по берегу скользит.

Без малого девятьсот душ набралось в удалую дружину. И почти треть из них — строгановские «солевары-лапотники». Казаки потешались над ними: сядут, бывало, лапотники щи варить, а каждый свой кусок мяса держит в котле на мочалку привязанным. Не от сладкой жизни у Строгановых была та привычка…

Казаки потешались над ними: сядут, бывало, лапотники щи варить, а каждый свой кусок мяса держит в котле на мочалку привязанным. Не от сладкой жизни у Строгановых была та привычка…

Возле устья Туры случилась первая крупная стычка с татарами. С жестоким отчаянием бросились в бой отряды князя Япанча. Казаки не дрогнули, не отступили. Рубили направо и налево. Не выдержали враги, бросились в бегство.

— Так воины русские сильны, — доносили хану Кучуму, — что когда стреляют из луков своих, огонь пышет и дым велик исходит, а защищаться от них никакими ратными зброями невозможно.

Но и казакам нелегко пришлось, многих своих недосчитались. А главные-то бои впереди были. Измотали людей малые и большие битвы, а татары все новые рати подтягивали. Призадумались тут донцы: обойти врага или стоять единодушно. «Нельзя нам худую славу да укоризну на себя навлекать», — говорили одни. «Как можно устоять против такого собрания?» — возражали другие. Тогда поднялся Ермак, сказал войску:

— Отступать — не меньшая опасность. А на что нам, донцы, дома надеяться, если с Кучумом не расправимся: на разбойничью жизнь или на петлю царскую?

А на что нам, донцы, дома надеяться, если с Кучумом не расправимся: на разбойничью жизнь или на петлю царскую?

Порешили: Кучумову столицу Искер приступом брать. Жестокой была сеча и силы неравными, а все же сломил Ермак силу вражью. С позором бежал хан из своего дворца. Дорога в Сибирь была открыта.

Иван Грозный простил за это казачье воинство и награду великую обещал. Но вот что попросил Ермак у него:

Не жалуй ты меня городами, подселками

И большими поместьями —

Пожалуй ты нам батюшку тихий Дон

Со вершины до низу, со всеми реками, потоками,

Со всеми лугами зелеными

И с теми лесами темными!..

Только не успокоился хан Кучум, притаился, ожидая удобного момента, чтоб отомстить Ермаку. И дождался. Через три года донесли гонцы Ермаку, что хан будто бы купеческий караван у Иртыша пленил. Поспешил Ермак на помощь и увидел, что обманули его. Обратно повернул, а ночь в дороге дружину его застала, привал пришлось устроить. Тут и поспел Кучум, окружил спящих, изрубил всех до единого.

Хотелось хану живым Ермака в полон взять — не смог: десятка три наседавших ворогов Ермак отправил на тот свет. К берегу отступал, думал река спасет, а тут оступился: потянула его тяжелая кольчуга, дарованная царем, на дно…

Только ничем уже не помогла Кучуму эта месть Ермаку, не вернула ему Сибири. По таежным трактам уходили на восток все новые и новые казачьи дружины. К самому Тихому океану повел донцов Ерофей Павлович Хабаров. Еще дальше — к студеному морю Семен Дежнев. Кому же, как не донским казакам, землепроходцами-то быть?

* * *

А загадок оставил нам Ермак немало.

Где он похоронен — доныне никто не знает. Ведомо лишь, что тело его выловили в Иртыше неподалеку от того места, где в него впадает Вагай.

Два года назад сибирские геологи снимали с вертолета местность вокруг устья Вагая и совсем неожиданно сделали большое открытие — обнаружили очертания крепостных стен Кучумовой столицы Искер. Сравнили описания древних летописцев с контурами «царева городища» — все удивительно точно совпадает. Стало быть, где-то в этих местах была последняя битва Ермака с ханом?

Стало быть, где-то в этих местах была последняя битва Ермака с ханом?

Рано еще выводы делать, но ученые уже на пути к ним.

А на берегу реки Тагила, в самом центре Уральского горнозаводского края, много лет назад нашли археологи городище, где когда-то Ермак зимовал со своей дружиной. Городище так и прозвали — Ермаково. В местном музее и сейчас еще хранятся черепки сосудов с этого городища, наконечники стрел, копья и даже глиняные формочки для отливки пуль.

Но в летописях упоминается еще об одной стоянке — зимовке Ермака на Кокуй-реке. Будто бы строил там Ермак земляной городок, искал оттуда «путь в Сибирь».

Где же оно, Кокуй-городище? А может, это просто легенда?

Умел Ермак Тимофеевич упрятывать от людского глаза свои становища. Много лет бились уральские музеи над этой загадкой. Экспедиции исходили все берега рек Серебрянки и Кокуй, где пролегал, как полагают, путь Ермака. Тщательно обследовали прибрежные леса, горы. И всюду — неудача. Никаких следов городка. ..

..

Живет в Нижнем Тагиле интересный человек Леонид Федорович Толмачев — искатель по своей природе. Когда-то бродил в тайге с геологами, а сейчас слесарь-лекальщик на инструментальном заводе. В лесу чувствует он себя, как дома. Вместо ружья всегда на шее фотоаппарат. Любой след зверя может прочесть. Редкий камень-самоцвет найдет — в рюкзак. В библиотеке его — книги о природе, травах, камнях.

Краеведы, как рыбаки, видят друг друга издалека. Толмачев познакомился с любителями археологии, которые группировались вокруг краеведческого музея. Иные его товарищи после работы — на рыбалку или на стадион. А Леонид Федорович — в научную библиотеку. Или в тайгу на поиски. Все, что о Ермаке есть в книгах, на память знает. Несколько раз ездил на известное уже Ермаково городище, дивился искусству донцов располагаться лагерем: ходишь, кажется, вокруг, а городка не видишь.

Пять дней бродил Леонид Федорович по тайге. Однажды натолкнулся на медведя. Рявкнул от неожиданности таежный зверь и убежал. Даже затвором фотоаппарата не успел щелкнуть Толмачев.

Даже затвором фотоаппарата не успел щелкнуть Толмачев.

Отдохнул — снова в путь. На этот раз вернулся в Тагил еле живой — кончились продукты, и в тайге питался лишь сырой рыбой. Семьдесят километров плыл на плоту, чтобы сберечь силы.

В третьем походе Толмачев заболел. Даже у огромного костра не мог унять озноба. Вернулся — слег.

А Кокуй-городок по-прежнему оставался тайной.

Но человек уже не мог отступить. Нужно иметь крепкий характер, чтобы сутками, одному пробиваться сквозь тайгу, брести порой по пояс в воде, спать у костра — и не унывать. И искать, искать то, что уже не дает покоя ни ночью, ни днем.

Оставался неисследованным лишь правый берег Кокуя. Ученые уверяли, что этот берег они исходили метр за метром и ничего не нашли.

Толмачев пришел к бывшему лагерю археологической экспедиции, осмотрел местность. Его внимание привлекла воронка, поросшая кустарником. Старатели? Он осмотрел дно воронки. Известняк. Ни один уважающий себя старатель не будет искать золото в известняке.

Он пошел на запад. Снова воронка. Толмачев опустился на колени и пополз теперь на север от воронки, раздвигая траву. Руки коснулись неглубокого рва и земляного выброса.

Тогда Толмачев вернулся, достал карандаш, бумагу и стал чертить.

Рисунок, когда он закончил его, чем-то напоминал тот, что сделал он год назад в Ермаковом городище на реке Тагиле…

Вернулся в город, рассказал ученым о своей находке — не поверили. Толмачев настаивал. Наконец, послали очень немногочисленную экспедицию.

Первые раскопки не дали никаких результатов, и археологи уже с укоризной посматривали на Толмачева. И вдруг…

В одном из раскопов наткнулись на черепки, наконечники стрел, грузила. Здесь была стоянка!

Так делаются открытия.

А на Чусовой покажут вам еще одну стоянку Ермаковой дружины: скалу отвесную, в ней пещеру, разделенную на множество гротов. Здесь, сказывают, пережидал Ермак злую непогоду. Пристанище скрытое, удобное и… почти недоступное для нынешних туристов. Ермак и «ермачки» (так называли его людей) будто бы сюда «сверху спускались по веревке, а по другой веревке вниз к реке спускались». О том еще и Кирша Данилов писал:

Ермак и «ермачки» (так называли его людей) будто бы сюда «сверху спускались по веревке, а по другой веревке вниз к реке спускались». О том еще и Кирша Данилов писал:

И зашли оне сверх того каменю,

Опущалися в ту пещеру казаки,

Много не мало — двесте человек…

Есть и еще одна интересная находка — на реке Сосьве. Обнажились после паводка здесь берега, и вымыло «баржу Ермака».

Ермак, впрочем, никогда не бывал на Сосьве, Он плыл по Чусовой, потом с реки Серебрянки перетащил свои струги через Уральский хребет на реку Тагил, попал на Туру и по ней спустился в Тобол.

Но в Тобол впадает Тавда. А Тавду образовали при своем слиянии Лозьва и Сосьва. Возможно, один из отрядов Ермака и поднялся вверх по этим рекам для разведки. Здесь отряд либо был разбит, либо еще что-то случилось, и баржу бросили. Со временем ее занесло, Когда же русло Сосьвы спрямили, паводковые воды стали ее вымывать.

И вот еще что интересно. Баржа эта сделана… без единого гвоздя. Днище из плах шириной в шестьдесят сантиметров, а толщиной в тридцать. Строили баржу из лиственницы (на шпангоуты шла ель). Углы закладывались в череповой брус (из целого дерева выбиралась четверть), и все это — только топором. Предполагают, что длина баржи была не менее тридцати метров. Это при тогдашнем уровне судостроительной «техники»!

Днище из плах шириной в шестьдесят сантиметров, а толщиной в тридцать. Строили баржу из лиственницы (на шпангоуты шла ель). Углы закладывались в череповой брус (из целого дерева выбиралась четверть), и все это — только топором. Предполагают, что длина баржи была не менее тридцати метров. Это при тогдашнем уровне судостроительной «техники»!

* * *

Шел Ермак в Сибирь неизведанными дорогами, и, бывало, видел места, где не ступала еще нога человека. Он встретил будто бы в зауральской тайге «большого лохматого слона». Местные проводники объяснили ему, что берегут этих слонов и лишь в трудные, голодные годы употребляют в пищу «горное мясо».

Сам Ермак, по всей вероятности, писать не умел, и рассказ его записал кто-то другой, чье имя осталось неизвестным.

И еще сказывают. Своих гонцов к Грозному-царю посылал Ермак только северным путем, потому что на южном их часто подстерегали Кучумовы конники. Этой же дорогой сподвижник и верный друг Ермака Иван Кольцо повез царю челобитную о покорении Сибирского ханства и несметные сокровища. А самым драгоценным подарком Ивану Грозному был «золотой медведь с рубиновыми глазами». Прослышал об этом хан и решил перехватить гонца, но дальновидный атаман при подходе к перевалу пригласил в проводники мансийского шамана. И это спасло его. Вездесущие манси успели предупредить своего владыку об опасности, и он провел атамана неизвестным перевалом. В знак благодарности Иван Кольцо якобы подарил шаману золотого медведя, и медведь навсегда исчез от людских взоров в священной мансийской пещере, вход в которую знал только один человек — шаман.

А самым драгоценным подарком Ивану Грозному был «золотой медведь с рубиновыми глазами». Прослышал об этом хан и решил перехватить гонца, но дальновидный атаман при подходе к перевалу пригласил в проводники мансийского шамана. И это спасло его. Вездесущие манси успели предупредить своего владыку об опасности, и он провел атамана неизвестным перевалом. В знак благодарности Иван Кольцо якобы подарил шаману золотого медведя, и медведь навсегда исчез от людских взоров в священной мансийской пещере, вход в которую знал только один человек — шаман.

Много веков ничего не знали люди об этом медведе. Но лет пятьдесят назад один геолог случайно обнаружил в районе Молебного камня тщательно замаскированный среди камней ход, заглянул в пещеру и увидел стоящего на задних лапах… золотого медведя.

Геолог вернулся к товарищам, рассказал им о своей находке. Решили наутро распилить медведя и по частям вынести из пещеры золото. Только сделать это не удалось. Свалила человека неведомая болезнь и умер он, а другие не знали дорогу в пещеру.

Попробуй отыщи иголку в стоге сена! Молебный камень — священная гора манси — занимает десятки квадратных километров и не менее таинственна, чем сама легенда о золотом медведе.

Но, кроме медведя, есть еще одно затерянное сокровище. И оно тоже связано с путями-дорогами Ермака. Это — знаменитая «Золотая баба», о которой, возможно, приходилось вам слышать.

Некогда стояла в зауральской степи статуя из чистого золота и поклонялись ей древние племена. Считалась у них «Золотая баба» святыней: только шаманы в красных одеждах имели право находиться возле нее. Отовсюду присылали идолу богатые дары, но не каждому доводилось увидеть идола. Сказывали, будто «Золотая баба» криком предупреждала путников, что она близко и дальше идти нельзя…

Легенда легенде рознь. Не всякой можно поверить. Но в эту — не поверить нельзя. И вот почему.

В Софийской летописи есть любопытная запись, которая относится к 1398 году. В ней говорится, что новгородские монахи, ходившие на Каму обращать неверных в христианство, видели, как местные племена поклоняются «Золотой бабе» и ревниво скрывают ее от непосвященных.

А в XVI веке о «Золотой бабе» рассказывали «дорожники» — служилые люди московского царя, составлявшие описания торговых и военных путей Руси — первую отечественную географию. Немец Герберштейн, посетивший с посольством Московию, написал книгу, в которой упомянул и об этой легенде. Он говорил о «Золотой бабе» как о большой матрешке: в большой статуе находится меньшая, а в той — следующая, еще меньшая… В Европе не только поверили ему, но и стали изображать на картах Московии золотого идола в виде статуи — античной женщины, опершейся на копье. Все карты и описания России — Вида, Мюнстера, Меркатора, Дженкинсона — не обходились без «Золотой бабы».

Больше того. Вполне определенно утверждалось, что статуя была унесена из Рима еще в 410 году, когда его захватили племена готов. Английский путешественник Флетчер через одного иностранца, жившего в Москве, — звали его Антон Марш, — послал в 1584 году к Уралу своих шпионов. Результат был неутешительным: «бабу» никто не нашел.

Шли годы. Ермак Тимофеевич отправился «воевать Сибирь». И снова легенда о золотом идоле появилась на свет. В Сибирской летописи, рассказывающей о покорении Кучумова ханства (автором ее был Семен Ремезов), утверждается, что один из атаманов Ермака — Иван Брязга, спускаясь по Оби, чуть было не захватил драгоценную святыню. Манси (вогулам по-старому) удалось каким-то образом переправить «Золотую бабу» и надежно спрятать ее. Лазутчик, посланный Брязгой в их стан, видел этого идола. В летописи даже картинка приложена. И говорят, будто бы после гибели Ермака панцирь его был принесен в жертву «Золотой бабе».

Ермак Тимофеевич отправился «воевать Сибирь». И снова легенда о золотом идоле появилась на свет. В Сибирской летописи, рассказывающей о покорении Кучумова ханства (автором ее был Семен Ремезов), утверждается, что один из атаманов Ермака — Иван Брязга, спускаясь по Оби, чуть было не захватил драгоценную святыню. Манси (вогулам по-старому) удалось каким-то образом переправить «Золотую бабу» и надежно спрятать ее. Лазутчик, посланный Брязгой в их стан, видел этого идола. В летописи даже картинка приложена. И говорят, будто бы после гибели Ермака панцирь его был принесен в жертву «Золотой бабе».

Уже в XVIII века отправился искать идола киевский полковник Григорий Новицкий. За Уралом он очутился не по своей воле: был сослан в Тобольск за соучастие в измене гетмана Мазепы царю Петру Первому. И тоже ничего не нашел.

А позже на Конду, рискуя жизнью, приходили другие искатели. Но древний запрет еще тяготел над местным населением, и потому тайные тропинки, что вели к идолу, сторожили возведенные луки-самострелы.

Уже в наши дни, года два назад, были посланы в эти места экспедиции этнографов и краеведов. Тщетно искали они проводников в местных селах. Все в один голос утверждают, что идол существует, но дойти до него летом нет никакой возможности, потому что стоит он посреди недоступных болот. Это летом. А зимой и совсем не найти: надо пробираться на лыжах по бездорожью и наверняка не заметишь.

Утверждают также манси, будто идол вовсе не золотой, а каменный. Но если баба из камня, то зачем же было тащить ее из Европы на Обь? Ведь это — около полутора тысяч километров.

Некоторые ученые выдвигают такую гипотезу. Эпитет «золотая» имеет в мансийских и хантыйских преданиях значение «хороший», «великий». Есть подобные выражения и у русских, например: «красная девица».

С перевозкой же статуи вопрос разрешается проще: перемещалась не она, а люди. По некоторым археологическим данным можно предполагать, что «Золотая баба» была святыней не одного рода, а принадлежала большому родовому объединению — предкам современных венгров, эстонцев, манси и ханты — древним уграм. Все угрские племена передвигались с востока на запад и несли с собой легенды о священной «Золотой старухе». Ведь и Герберштейн и другие говорили о местоположении статуи довольно туманно: «за Вяткой», «за Уралом», «на Конде».

Все угрские племена передвигались с востока на запад и несли с собой легенды о священной «Золотой старухе». Ведь и Герберштейн и другие говорили о местоположении статуи довольно туманно: «за Вяткой», «за Уралом», «на Конде».

Шестьсот лет уже дразнит нашу любознательность этот неведомый памятник, оказавшийся на пути Ермака в Сибирь.

Какая же придет разгадка? И когда?

* * *

За буйными разливами Иртыша на много тысяч километров раскинулась сибирская степь — неоглядное царство ковыля, полыни, соленых озер, былых аргынских кочевий и древних караваных троп.

Об этих диких местах люди издавна говорили: «Без юрты нет семьи, без куста нет леса, без воды нет жизни». Такими и были эти степи — без селений, без леса, без воды. А значит — и без людей, без жизни. Вымершими и бесплодными казались эти бескрайние равнины, летом покорные властной силе песчаных бурь и жестокого зноя, а зимой — могучего белого безмолвия. Того самого, что и поныне хранит тайны Ермака.

Казахские акыны пели об этих степях так:

В трещинах степь

Зноем расколота.

Загляни в трещину —

Увидишь золото.

Не тянись за ним,

Не ищи беды…

И верблюд в степи

Умрет без воды…

А землепроходцы не боялись степного безмолвия. В конце прошлого века заглянул в золотую трещину пытливый искалец Михаил Попов. Не под силу оказалось дело: ни денег, ни компаньонов себе он не нашел. Осталась его копь заброшенной… А накануне первой мировой войны появился в Прииртышье заморский гость — английский миллионер Лесли Уркварт. Хватка у него была цепкая — тянулся к Алтаю и Экибастузу, к Караганде. Строили на берегу Иртыша пришлые из разных губерний России обнищалые и голодные люди слепые, кособокие избушки, рыли землянки, надеясь на кусок хлеба. Грузили чужие баржи углем, солью и рудой, надрывались от непосильного труда. Когда было им особенно тяжело, запевали песню о Ермаке, будто искали в ней силу для избавления. Именем Ермака нарекли и поселок свой на Иртыше. Только разбудить степь так и не удалось…

То было почти полвека назад.

А в наши дни пришли сюда молодые люди с комсомольскими путевками. Пришли, чтобы выстроить большой сказочный город — такой, чтоб ему позавидовали сибирские города-старожилы. Город романтиков, город строителей и металлургов, город будущего.

И он тоже был назван Ермаком — в честь первого сибирского землепроходца.

Еще вчера будто бы стояли на степных горячих ветрах палатки геологов и изыскателей, и не остыли, кажется, еще угли походных костров, а он уже поднялся на некогда диком бреге Иртыша — город Ермак. С громадами многоэтажных домов, широкими улицами, Дворцами культуры и школами, с парками, скверами, уже радующими жителей зеленым нарядом. По соседству с городом сооружается Ермаковская ГРЭС — гигант большой энергетики Прииртышья мощностью в два с половиной миллиона киловатт. Все здесь — в движении, в росте.

На одной из окраин Ермака берет начало трасса мощного пятисоткилометрового канала, по которому иртышские воды пойдут в целинные совхозы. Встают по берегам искусственной реки тополя, клены и вязы — верная защита от песчаных бурь.

В том же году, когда изыскатели ставили у Иртыша свои первые палатки на месте будущего города, на другом, правом берегу в омской степи родился совхоз «Ермак». Сюда тоже пришли молодые землепроходцы с беспокойными сердцами. Были там и наши земляки с Дона.

Ничего удивительного нет в том, что все, кто приехал в Сибирь, чтобы обновить этот богатейший край и заставить его служить людям, гордо называют себя потомками Ермака.

Ермак был первым, за ним идут другие.

Мне рассказывали ветераны Словацкого народного восстания, что когда осенью 1944 года в Татрах вспыхнули первые партизанские костры, один из повстанческих отрядов принял имя Ермака. В этом отряде сражались донцы и сибиряки. Они тоже были первыми.

А совсем недавно во всех газетах появилось сообщение о том, что советские автомобилестроители испытывают новый тяжелый вездеход, которому будут не страшны ни сыпучие пески, ни снежные завалы и который может пройти там, где еще не ходила ни одна машина. Мало сказать о ней: мощная. Это уникальная машина высотой почти в три метра, а по длине она более чем в полтора раза превосходит двухосный грузовой вагон. Колеса — в человеческий рост, а поднимет автомобиль груз в 25 тонн! В лютый мороз шоферу в кабине будет всегда тепло, а на юге, при сорокаградусной жаре, — прохладно. Самосвал по сравнению с ним кажется игрушкой. У машины этой уже есть имя — «Ермак». Она имеет право его носить.

Это уникальная машина высотой почти в три метра, а по длине она более чем в полтора раза превосходит двухосный грузовой вагон. Колеса — в человеческий рост, а поднимет автомобиль груз в 25 тонн! В лютый мороз шоферу в кабине будет всегда тепло, а на юге, при сорокаградусной жаре, — прохладно. Самосвал по сравнению с ним кажется игрушкой. У машины этой уже есть имя — «Ермак». Она имеет право его носить.

…Есть памятник Ермаку в Новочеркасске. Открыли памятник Ермаку в поселке Орел близ Березников, откуда уходила его дружина на Чусовую. Но самый достойный памятник славному землепроходцу — деяния его потомков.

2. Сказание о дани

2. Сказание о дани

За Почай с детьми угоняют мать,

И толпою – жен, и гурьбой – сестер!

За Почай, за Почай все, что можно взять,

А что взять нельзя – то в костер!

В. Максимов, «Это было на Почай-реке»

Не так давно археологи открыли цепь белокаменных крепостей на высоких мысах

2.

Сказание о дани

Сказание о дани

2. Сказание о дани

За Почай с детьми угоняют мать,

И толпою – жен, и гурьбой – сестер!

За Почай, за Почай все, что можно взять,

А что взять нельзя – то в костер!

В. Максимов, «Это было на Почай-реке»

Не так давно археологи открыли цепь белокаменных крепостей на высоких мысах

Сказание о Довмонте

Сказание о Довмонте

Подготовка текста и перевод В. И. Охотниковой

Довмонт (христианское имя – Тимофей) – псковский князь, который за свое тридцатитрехлетнее княжение (1266–1299 гг.) одержал ряд крупных побед над Литвою, ливонскими рыцарями, чудью. Литовец

СКАЗАНИЕ ПРО РАЙ-ИРИЙ

СКАЗАНИЕ ПРО РАЙ-ИРИЙ

прежние часы, во времена давние ходили Пращуры наши по степям. Стада гоняли, в телегах жили, и всё добро — на возу, и жена с детьми, и всё добро — скотина в степи — овцы, коровы, лошади. И был в те времена старик один самый древний — всем Дедам Дед. Был

И был в те времена старик один самый древний — всем Дедам Дед. Был

1. Сказание о Кие и его братьях

1. Сказание о Кие и его братьях

Летописный рассказ о Кие неоднократно рассматривался при изучении ранних этапов формирования древнерусского государства, поскольку это первое (и, вероятно, древнейшее) развернутое повествование об истории славянского племени и

ЕГО СКАЗАНИЕ

ЕГО СКАЗАНИЕ

В. Арсы. Тиция р. Менторы, гиманы, дудины, енхелеи, певцины. В кн. III, гл. 21. Об Иллирии. Арсы народ либурийский простирается до реки Тиция. Часть из них были менторы, гиманы, енхелеи, буны (дудины) (1), из которых последних Каллимах117 певцинами (2) именует, а ныне всех

3. Доступные сегодня источники, рассказывающие о Ермаке и Кортесе, появились заметно позже описываемых событий Судьба более ранних документов покрыта мраком

3. Доступные сегодня источники, рассказывающие о Ермаке и Кортесе, появились заметно позже описываемых событий

Доступные сегодня источники, рассказывающие о Ермаке и Кортесе, появились заметно позже описываемых событий

Судьба более ранних документов покрыта мраком

3.1. Русские источники о завоевании Сибири

Карамзин сообщает следующее о дошедших до его времени источниках,

Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу* *Анонимное сказание

Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу*

*Анонимное сказание

Господи, благослови, отче! — «Род праведных благословится, — говорит пророк, — и потомки их благословенны будут». Так и свершилось незадолго до наших дней при самодержце всей Русской

«ИНОЕ СКАЗАНИЕ»

«ИНОЕ СКАЗАНИЕ»

Первые попытки объяснить события Смуты предприняло правительство Шуйского (1606—1610). Выборному царю Василию Ивановичу предстояло продолжать политику прежних прирожденных московских государей после того, как со смертью Федора пресеклась династия

Сказание о потопе — вовсе не еврейское сказание

Сказание о потопе — вовсе не еврейское сказание

Но вот что особенно интересно: сказание о потопе вовсе не еврейское сказание, а значит, не «божье откровение». Оно пришло к евреям из другой страны, от другого народа. Оно записано в ассирийских книгах. И записано еще за

Оно пришло к евреям из другой страны, от другого народа. Оно записано в ассирийских книгах. И записано еще за

Сказание о Гильгамеше[48]

Сказание о Гильгамеше[48]

Наиболее замечательное художественное произведение Вавилонии — это поэма о Гильгамеше. Содержание её следующее[49].В городе Уруке правил герой Гильгамеш. Наделённый богатырскими силами, не находящими себе применения, он не давал житья обитателям

Храм – сказание

Храм – сказание

Храм Преображения Господня в селе ОстровНа живописном правом берегу Москвы – реки, ниже Коломенского и села Беседы, расположено древнее село Остров с замечательным по красоте храмом. Оно впервые упоминается в духовной грамоте деда Дмитрия Донского,

Сказание об испытании вер

Сказание об испытании вер

Видеть такие случаи и слышать такие речи приходилось Владимиру, вероятно, не раз. В Киеве жило много христиан, было немало их и в дружине. Владимир при его уме легко мог задуматься о том, где же истина, – в том ли язычестве, которому он сначала

В Киеве жило много христиан, было немало их и в дружине. Владимир при его уме легко мог задуматься о том, где же истина, – в том ли язычестве, которому он сначала

Сказание о Кремле

Сказание о Кремле

Немало городов встречал я на жизненном пути — больших и малых, шумных и тихих, многоязычных и одноязычных, прекрасных и заурядных, утопающих в соловьиных садах и напоминающих выжженные солнцем асфальтовые пустыни… Есть города-младенцы,

Сказание о безвизовке

Сказание о безвизовке

УРА — СКОРО РАСЕЯНЕ БЕЗВИЗОВО В ЕВРОПКУ НАЧНУТ КАТАТЬСЯ!Все, так «любимые» Мишкой Меченым (ММ), Первым Запойным пРезидентом эРэФии (ЕБН), нынешним «гарантом» и «защитником» (ВВП) расиянских — стабильно проваливающихся в бездну небытия достигаемой

Сказание о цивилизации

Сказание о цивилизации

Прежде всего — расовая борьба, борьба классов второстепенна.

Мозес Гесс, основоположник сионизма

В настоящее время для России нет двух опасностей.

Есть одна опасность. Евреи.

Розанов В.В.

Цивилизация?! Нет — цивилизация!

Ах, сколько про неё

Ермак | Wiki серии Age of Empires

Ермак Тимофеевич

ФИО

Аленин Василий Тимофеевич

Статус

Умерший (исторически)

Жив (по Чувашскому мысу)

Дата рождения

1532-1542

Дата смерти

5 или 6 августа 1585

Возраст

От 43 до 53 лет (на момент смерти)

Пол

Мужской

Национальность

Русский

Род занятий

Казак

Исследователь

Принадлежность

Русские

Представлено в

Age of Empires III: Definitive Edition

Первое появление

Чувашский плащ

Ермак Тимофеевич (род. Василий Тимофеевич Аленин , 1532–1542 — 1585) — казак и исследователь, известный своими исследованиями Сибири и командованием русскими во время битвы у Чувашского мыса, которая фигурирует как Историческая битва в Эпоха Империй III: окончательное издание .

Василий Тимофеевич Аленин , 1532–1542 — 1585) — казак и исследователь, известный своими исследованиями Сибири и командованием русскими во время битвы у Чувашского мыса, которая фигурирует как Историческая битва в Эпоха Империй III: окончательное издание .

История[]

| “ | Василий Тимофеевич Аленин родился на восточной окраине Московии в середине XVI века при невыясненных обстоятельствах. Бросив жизнь торговца солью ради карьеры речного пирата, его успех в качестве мародера на Волге и Дону принес ему имя Ермак. Он также получил ценный боевой опыт в качестве полководца в Ливонской войне 1558-1583 годов. В 1582 году Ермак был нанят Строгановыми, торговцами мехами, которым угрожало татарское Сибирское ханство. Во главе отряда из 840 хорошо экипированных воинов Ермак двинулся в Сибирь. Луки и копья татар не могли сравниться с мушкетами и пушками Ермака, и Ермак разгромил татар в битве при Чувашском мысе, прежде чем захватить их столицу Кашлык. Он бесстрашно продолжал кампанию, но чрезмерно растянул свои силы и был убит в бою два года спустя, в 1584 году. Его смелые и бесстрашные действия оставили неизгладимое наследие, подтолкнув Россию к дальнейшей экспансии в Сибирь. Более того, его победа у Чувашского мыса стала поворотным моментом в военной истории: пороховое оружие положило конец 2000-летнему господству кочевых кавалерийских армий в полевых условиях. Он бесстрашно продолжал кампанию, но чрезмерно растянул свои силы и был убит в бою два года спустя, в 1584 году. Его смелые и бесстрашные действия оставили неизгладимое наследие, подтолкнув Россию к дальнейшей экспансии в Сибирь. Более того, его победа у Чувашского мыса стала поворотным моментом в военной истории: пороховое оружие положило конец 2000-летнему господству кочевых кавалерийских армий в полевых условиях. | ” |

Внутриигровой юнит[]

| Эта статья незавершенная. Вы можете помочь Вики, дополнив ее. |

Внутриигровой диалог[]

| Эта статья незавершенная. Вы можете помочь Вики, дополнив ее. |

v • d • e Герои в Age of Empires III | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Age of Empires III | ||||||||

| Act I: Blood | Alain Magnan · Delgado · Elisabet Ramsey · Morgan Black · Sahin The Falcon | |||||||

| Act II: ICE | Джордж Вашингтон · Джон Блэк · Ká: Nien · Nonahkee · Stuart Black · Warwick | |||||||

| ACT III: Steel | ||||||||

| ACT III: Steel | ||||||||

. 0059 · Ká: Nien · Major Cooper · Old Coot · Пьер Боумонт · Simón Bolívar 0059 · Ká: Nien · Major Cooper · Old Coot · Пьер Боумонт · Simón Bolívar | ||||||||

| . Warchifs | ||||||||

| 2 | ||||||||

| 2 | ||||||||

| Акт II: Тень | Чайтон Блэк · Crazy9 Horse 0059 · Sheriff Holme · Chief Brave Wolf · Chief Bull Bear · Chief Two Moon | |||||||

| The Asian Dynasties | ||||||||

| Act I: Japan | Daimyo Mototada · General Kichiro · Сёгун Токугава | |||||||

| Акт II: Китай | Адмирал Цзиньхай · Цзянь Хуанг · Лао Чен | |||||||

Акт 2: Индия

Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-SA, если не указано иное. Исторический тур «Тропа Ермака» из Екатеринбурга в Москву | Забронировать онлайнГде вы можете остановитьсяОтель может стать решающим фактором любого опыта, и мы понимаем, что выбор правильного отеля важен для наших путешественников. Заранее ознакомьтесь с нашим ассортиментом отелей и узнайте больше о наших стандартных 3-звездочных вариантах и роскошных 5-звездочных повышениях, доступных в местах, которые вы собираетесь посетить. Обратите внимание, что приведенный здесь выбор отелей является примером того, где вы можете остановиться во время тура. Мы подберем для вас лучший вариант в зависимости от ваших требований к путешествию. Весь вечер вы проведете в поезде до следующего пункта назначения. Наслаждайтесь захватывающими пейзажами с краю вашего сиденья! Элегантный 4-звездочный отель с панорамным видом на набережную Москвы-реки. Этот отель включает в себя все, что вы ожидаете от отеля высшего класса, с большими номерами с видом на город, двумя ресторанами и круглосуточным лобби-баром. Туристический комплекс «Абалак», расположенный в 20 км от города Тобольска, предлагает уникальный опыт полного погружения для тех, кто хочет окунуться в историю Древней Руси. У гостей есть возможность насладиться традиционной сибирской кухней, а также узнать больше о старой деревенской жизни. Деревянная крепость возведена возле Абалакского Свято-Знаменского монастыря и представляет собой реконструкцию сибирского острога времен покорения Сибири казаками Ермака Тимофеевича. Идеальный отель для любителей пляжного отдыха! Гостиница «Гринвальд» расположена в Сысерти, примерно в 30 км от Екатеринбурга. Отель включает в себя частный пляж, сезонный открытый бассейн, детскую площадку, ресторан и захватывающий вид на близлежащее озеро. Во всех номерах есть телевизор и собственная ванная комната, а в некоторых номерах также имеется терраса или собственный балкон. Расположенный в центре Екатеринбурга, менее чем в 10 минутах ходьбы от Театра Оперы и Балета, Новотель Екатеринбург Центр является идеальным выбором для тех, кто хочет познакомиться с городом. Первоклассный отель, расположенный в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в километре от Летнего сада и Дворцовой площади. Арт-отель «Кэтрин» включает в себя бесплатный WIFI, собственный ресторан, круглосуточную стойку регистрации и услуги консьержа. Популярный отель Тюмени, расположенный примерно в 5 км от железнодорожного вокзала и примерно в 15 минутах от известного Тюменского драматического театра. В отеле есть собственный фитнес-центр, бесплатный WIFI, круглосуточная стойка регистрации, а также бар и ресторан европейской кухни. Номера оснащены кондиционером, бесплатным WIFI, телевизором и ванной комнатой.

Весь вечер вы проведете в поезде до следующего пункта назначения. Наслаждайтесь захватывающими пейзажами с краю вашего сиденья! Элегантный 4-звездочный отель с панорамным видом на набережную Москвы-реки. Туристический комплекс «Абалак», расположенный в 20 км от города Тобольска, предлагает уникальный опыт полного погружения для тех, кто хочет окунуться в историю Древней Руси. У гостей есть возможность насладиться традиционной сибирской кухней, а также узнать больше о старой деревенской жизни. Деревянная крепость возведена возле Абалакского Свято-Знаменского монастыря и представляет собой реконструкцию сибирского острога времен покорения Сибири казаками Ермака Тимофеевича. Идеальный отель для любителей пляжного отдыха! Гостиница «Гринвальд» расположена в Сысерти, примерно в 30 км от Екатеринбурга. Отель включает в себя частный пляж, сезонный открытый бассейн, детскую площадку, ресторан и захватывающий вид на близлежащее озеро. Во всех номерах есть телевизор и собственная ванная комната, а в некоторых номерах также имеется терраса или собственный балкон. Расположенный в центре Екатеринбурга, менее чем в 10 минутах ходьбы от Театра Оперы и Балета, Новотель Екатеринбург Центр является идеальным выбором для тех, кто хочет познакомиться с городом. В отеле есть собственный фитнес-центр, ресторан, бесплатный WIFI и турецкая баня. Номера обставлены современной мебелью и оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером и холодильником. Первоклассный отель, расположенный в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в километре от Летнего сада и Дворцовой площади. Арт-отель «Кэтрин» включает в себя бесплатный WIFI, собственный ресторан, круглосуточную стойку регистрации и услуги консьержа. Популярный отель Тюмени, расположенный примерно в 5 км от железнодорожного вокзала и примерно в 15 минутах от известного Тюменского драматического театра. В отеле есть собственный фитнес-центр, бесплатный WIFI, круглосуточная стойка регистрации, а также бар и ресторан европейской кухни. Номера оснащены кондиционером, бесплатным WIFI, телевизором и ванной комнатой. | ||||||||

Это вид ручной работы над древесиной. Научится, такому мастерству может любой желающий. Обрабатывать можно любой элемент декора,

Это вид ручной работы над древесиной. Научится, такому мастерству может любой желающий. Обрабатывать можно любой элемент декора, Соломон был третьим еврейским царем, правителем Израили в тот момент, когда царство было на пике своего развития. Его отцом

Соломон был третьим еврейским царем, правителем Израили в тот момент, когда царство было на пике своего развития. Его отцом

В отеле есть собственный фитнес-центр, ресторан, бесплатный WIFI и турецкая баня. Номера обставлены современной мебелью и оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером и холодильником.

В отеле есть собственный фитнес-центр, ресторан, бесплатный WIFI и турецкая баня. Номера обставлены современной мебелью и оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером и холодильником.