Содержание

50 лет со дня кончины Н.В.Нарокова

50 лет со дня кончины Николая Владимировича Нарокова (настоящая фамилия: Марченко; 08.07(26.06).1887, Бессарабия, Россия – 03.10.1969, Монтерей, США), писателя. Более детально рассказать о его жизни не получится, биография его известна лишь в общих чертах, подробности ее пока закрыты, а произведения его лишены автобиографической и документальной основы.

Из того малого, что просочилось из рассказов, следует: родился и вырос Николай Владимирович в Бессарабии. Жил и получил начальное образование в городе. Родительская семья была интеллигентной и обеспеченной. Лето, как правило, мальчик проводил в поместье своей бабушки. Учился в Киевском политехническом институте. Во время Гражданской войны служил офицером в армии генерала Деникина, попал в плен к красным, но сумел бежать. Скрываясь от ЧК, в 1920-е–1930-е годы проживал в городах русской провинции, работал школьным учителем математики, а «для души» и выхода творческой энергии организовывал кружки художественной самодеятельности, которыми сам и руководил. Понадеявшись, что его забыли и не ищут, приехал в Киев в 1932 году, но был арестован. К счастью, отделался небольшим сроком, при освобождении не получил «поражения в правах». В 1935 году ему разрешили поселиться в Киеве, он вернулся к преподавательской деятельности и дожил до начала войны и оккупации города немцами.

Понадеявшись, что его забыли и не ищут, приехал в Киев в 1932 году, но был арестован. К счастью, отделался небольшим сроком, при освобождении не получил «поражения в правах». В 1935 году ему разрешили поселиться в Киеве, он вернулся к преподавательской деятельности и дожил до начала войны и оккупации города немцами.

Война все перевернула. Как пострадавший от советской власти интеллигент Николай Владимирович был принят на службу в оккупированном городе в одно из гражданских учреждений. Это и определило его дальнейшую судьбу. В 1943 году семья Марченко ушла с немцами на Запад. Как и большинство послевоенных эмигрантов, они поселились сначала в Гамбурге, потом, когда британская авиация разбомбила город, и в капитулировавшей Германии жить стало негде, отправились в лагеря для перемещенных лиц (displaced persons, «Ди-Пи»). Те, кто не желал возвращаться в Советский Союз, боясь расправы, меняли в документах кто страну рождения, кто собственные фамилии. Отец и сын тоже обрели новую фамилию — Моршен. Сын с нею так и остался, став известным поэтом. Отец взял псевдоним Нароков. Находясь в лагерях «Ди-Пи», он принимал участие в русских зарубежных изданиях, был инициатором выпуска в Гамбурге (находящемся в британской зоне оккупации Германии) литературно-художественных сборников «Начало». Печатался под псевдонимами Н.В.Торопов, Николай Москвич, Кассий и других, а в журнале «Посев» — под псевдонимами Нар-Ник и Ник-Нар.

Сын с нею так и остался, став известным поэтом. Отец взял псевдоним Нароков. Находясь в лагерях «Ди-Пи», он принимал участие в русских зарубежных изданиях, был инициатором выпуска в Гамбурге (находящемся в британской зоне оккупации Германии) литературно-художественных сборников «Начало». Печатался под псевдонимами Н.В.Торопов, Николай Москвич, Кассий и других, а в журнале «Посев» — под псевдонимами Нар-Ник и Ник-Нар.

В 1950 году семья переехала в Америку, они выбрали один из ее глухих уголков, городок Монтерей, известный своими площадками для гольфа, романтическими скалами береговой линии и школой военных переводчиков. Там они и поселились в 1952 году и много лет Марченко-старший, а затем и младший преподавали русский язык в Монтерее. Отсюда они никуда не хотели уезжать, полюбив тихоокеанскую природу и малолюдный край земли.

В том же 1952 году в «Издательстве имени Чехова» в Нью-Йорке вышел первый роман Нарокова (этот его псевдоним стал отныне визитной карточкой писателя) «Мнимые величины». Роман был переведен на девять языков. Второй роман «Никуда» вышел только в журнальном варианте («Возрождение», 1961), третий роман «Могу!» был опубликован отдельной книгой в Аргентине в издательстве «Сеятель» (Буэнос-Айрес, 1964). Все три романа — о выборе человеком своего пути, своего предназначения.

Роман был переведен на девять языков. Второй роман «Никуда» вышел только в журнальном варианте («Возрождение», 1961), третий роман «Могу!» был опубликован отдельной книгой в Аргентине в издательстве «Сеятель» (Буэнос-Айрес, 1964). Все три романа — о выборе человеком своего пути, своего предназначения.

Главные герои его первого романа «Мнимые величины» — не зэки, а следователи НКВД (разные типы), а места, где развиваются события — разные подвалы и застенки ЧК — описываются довольно подробно. Образ чекиста писатель дает не функционально, а во всей его психологической глубине. Название романа отражает его содержание. Профессиональный математик, Нароков объясняет термин «мнимая величина». Это реально несуществующая величина, которая, будучи помноженная сама на себя превращается в минус единицу, т.е. реальную величину, но с отрицательным знаком. Именно такими мнимыми величинами видит писатель сотрудников НКВД. По одиночке эти «не-люди» как бы вообще реально не существуют, но объединившись (будучи перемноженными) становятся неукротимой силой зла.

Один из главных героев «Мнимых величин», чекист Ефрем Любкин, возглавляющий НКВД в провинциальном городке, утверждает, что все провозглашаемые коммунизмом цели — лишь громкие слова, «суперфляй», а «настоящее, оно в том, чтобы 180 миллионов человек к подчинению привести, чтобы каждый знал, нет его!.. Настолько нет, что сам он это знает: нет его, он пустое место, а над ним все… Подчинение! Вот оно-то… оно-то и есть на-сто-ящее!..» Ситуация, когда человек создал фантом и сам в него поверил, повторяется в романе многократно и придает злу трансцендентный характер: когда и мучители, и жертвы верят в то, что подчинение и есть смысл жизни и лишь избранным дана «полная свобода, совершенная свобода, от всего свобода — только в себе, только из себя и только для себя. Ничего другого — ни Бога, ни человека, ни закона».

В СССР роман был впервые опубликован в журнале «Дружба народов» (1990. № 2), в том же году он вышел отдельным изданием в издательстве «Художественная литература» (Москва) и после этого неоднократно переиздавался.

Второй роман, названный «Никуда», — о жизненном пути человека, дороге, которую он выберет. Действие происходит в российской глубинке в вымышленном губернском Славгороде. Время происходящего указано точно (как и в других произведениях Нарокова) — июнь 1910 года. Автор детально и с большой симпатией описывает быт помещичьих усадеб незадолго до революции. Он откровенно любуется патриархальным укладом жизни и существующими взаимоотношениями между людьми, проживающими там.

Героями его последнего третьего романа «Могу!» стали русские эмигранты, обосновавшиеся в США. Действие происходит в октябре 1959 года. Место происходящего, как всегда, вымышленное. В основе романа — остросюжетная детективная интрига.

В 1951–1956 годы Николай Владимирович публиковал в русских эмигрантских журналах (в частности в «Новом журнале», «Гранях», «Возрождении» и других) рассказы, очень разные и по темам, и по манере изложения. «У него был меткий писательский глаз, прекрасный язык, подлинное знание Советского Союза и неисчерпаемость острых тем, выношенных за жизнь в СССР» (Р. Гуль).

Гуль).

В 1957–1963 годах он пробовал себя в литературоведении, публицистике и эссеистике. В публицистике Нароков, как и многие писатели второй эмиграции, всячески поддерживал любые формы общественной деятельности, направленные на улучшение и преобразование жизни, и страстно отрицал большевизм во всех его проявлениях. При этом писатель отличал большевиков от коммунистов: коммунистов он готов был считать почти наивными мечтателями. Эту разницу он доверил донести до читателя своему герою, Липягину: «Коммунист, это который в свой коммунизм верит и на камне чертополох сеет, а сам ждет, что у него на камне пшеница вырастет… Дурачок он, потому и вредный…» Иное дело большевик: «Большевик, если прямо говорить, сволочь, а больше ничего… А теперь большевик совсем другой пошел: без всякого коммунизма, а только с тем, чтобы всех придавить, а самому наверху быть».

Человек старой закалки, Нароков не умел себя обманывать и все больше замыкался в далеком калифорнийском краю. Он старался никуда не выезжать, болезненно помня государственные угрозы, звучавшие некогда по советскому радио — обращаясь к военным и послевоенным эмигрантам, избежавшим насильственной репатриации, диктор обещал: «Мы отыщем вас и на дне морском».

Он старался никуда не выезжать, болезненно помня государственные угрозы, звучавшие некогда по советскому радио — обращаясь к военным и послевоенным эмигрантам, избежавшим насильственной репатриации, диктор обещал: «Мы отыщем вас и на дне морском».

Скончался Николай Владимирович Нароков (Марченко) 3 октября 1969 года в Монтерее, где и похоронен.

«Как и большинство прозаиков второй волны русской эмиграции, до последних дней жизни он оставался русским патриотом, разрываясь между тоской по далекой родине и ненавистью к установленному в ней “режиму”. Все свои силы стремился отдать служению России, которое видел для себя, прежде всего, в литературной работе. Пришедшее ныне к Нарокову признание соотечественников, обретение им заслуженного места в истории русской литературы не только служит восстановлению исторической справедливости, но и значительно обогащает отечественную словесность» (М.Бабичева).

В.Р.Зубова

А. Флегон (первый издатель Солженицына за рубежом): d_mazaj — LiveJournal

«Вся жизнь Солженицына была связана с враньем. Это вранье начинается с его первых слов знакомства.

Это вранье начинается с его первых слов знакомства.

В русском обществе при знакомстве принято, чтобы каждый из знакомящихся сообщал имя и отчество. Этой формальностью должен начинаться любой разговор между культурными или хорошо воспитанными людьми, Солженицын начинает врать с этого же момента, так как он с самого начала старается скрыть свое настоящее отчество.

Он известен во всем мире как Александр Исаевич Солженицын. Под этим именем печатаются его фотографии, под этим именем печатаются интервью в журналах, которыми он располагает (см. «Вестник», N127, стр. 279). К 60-летию со дня его рождения в журнале «Континент», N18 было напечатано специальное приложение под заголовком: «Исаичу…», подписанное Виктором Некрасовым (типичный коммунистический сленг по шаблону: «Ильич, Ильичу, Ильичей», во всех падежах и вариантах).

Но дело в том, что Ленин не врал, когда сообщал людям, что его отец назывался Ильей, в то время как Солженицын обманул весь мир, сообщая, что его отца звали Исаем.

Каждый писатель имеет право пользоваться литературным псевдонимом. Но Солженицын считал, что псевдоним ему не нужен, а так как имя отца ему не нравилось, то он просто присвоил себе ложное отчество.

Как человек, не питающий особой любви к евреям (мягко выражаясь), Солженицын не может выдавать себя за Александра Ициковича. Для него это считалось бы, вероятно, большим позором. И поэтому он предпочел скрыть от мира настоящее имя своего отца. Имя его отца было, по утверждению Солженицына, Исаакий.

«Таисия Захаровна (моя мама. — А.С.) ему одному (Симоняну. — А.С.) поведала, что Исай (впрочем, Исаакий. — А.С.) Семенович Солженицын во время гражданской войны был приговорен к смертной казни». А. Солженицын, Сквозь чад (отрывок из шестого дополнения к «Бодался теленок с дубом», Имка-Пресс, Париж 1979).

Согласно «Справочнику личных имен народов СССР», выпущенному издательством «Русский язык» в Москве в 1979 г. и рекомендуемому Министерством юстиции в качестве пособия для работников органов записи актов гражданского состояния, в разделе русских имен значится имя Исай, но отсутствует имя Исаакий или Исаак. В разделе еврейских имен (стр. 35-43) значатся имена Ицхак, Ицхок, Ице, Ицик, которым соответствует «традиционное русское написание» — Исаак, так же, как старому документальному написанию Мойше соответствует традиционное русское Моисей.

В разделе еврейских имен (стр. 35-43) значатся имена Ицхак, Ицхок, Ице, Ицик, которым соответствует «традиционное русское написание» — Исаак, так же, как старому документальному написанию Мойше соответствует традиционное русское Моисей.

Из этого следует, что в действительности Солженицына нужно величать Александром Исааковичем или Александром Исаакиевичем или Ициковичем, но ни в коем случае не Александром Исаевичем. Такое величание просто не соответствует действительности и является обманом.

Солженицын имеет право менять свою фамилию, но не имеет права менять ни имени своего покойного отца, ни правил образования отчества.

В общем списке имен (в справочнике) значится имя Исаак с вариантами Исакий и Исаакий. Русское сокращение этого имени (по упомянутому справочнику) — Изя или Иса (стр.419).

Выходит, что отец Солженицына, согласно признанию сына, был какой-то Изя и, вероятно, арендовал землю у русских помещиков (насколько я помню, в «Августе четырнадцатого» он сам признается в этом).

Солженицын отрицает, что его настоящая фамилия — Солженицкер. Но поскольку, как мы увидим далее, его отрицания иногда оказываются явной ложью (когда она ему полезна), это отрицание нельзя принимать за чистую монету.

Я не пытался установить его настоящую фамилию, так как не считаю это предметом первостепенной важности. Но, проанализировав характер Солженицына (об этом будет изложено подробно дальше), я склонен думать, что он не русский. Если «чувак» более полувека сумел скрывать настоящее имя своего отца, то тем более он мог скрыть его веру (или веру деда).

Вероятно, этим и объясняется, почему Солженицын был так зол, когда Долберг и Файфер взялись написать его биографию. Люди, которым нечего скрывать, обычно в таких случаях только радуются, тем более, что для Солженицына, по его собственным словам, каждая новая статья о нем (а тем более каждая новая книга) укрепляла его защиту.

Если, с другой стороны, Солженицын не врет относительно вероисповедания и национальности отца, то Изя Солженицын был, вероятно, единственным Изей в списке русских помещиков.

Переименование покойного отца я могу объяснить только антисемитизмом. Если дед Солженицына был евреем, то поведению Солженицына не стоит удивляться, так как большинство выкрестов были ярыми антисемитами. На возражение читателя, что Солженицын слишком православен, чтобы быть евреем, я могу напомнить, что более половины тружеников христианского издательства «Имка-Пресс» — это Иуды, которые продали Израиль, чтобы прислуживать православным попам. Для православной церкви Парижа израильские лакеи оказались более выгодными, чем русские холопы-простаки». (с. 205-207)

http://usatruth.by.ru/sssr18.htm

Между двумя жерновами, Книга 1

Александра Солженицына

480 страниц, 6,12 x 9,25

Мягкая обложка | 9780268105020 | Октябрь 2021

Твердый переплет | 9780268105013 | Октябрь 2018

электронная книга (веб-PDF) | 9780268105037 | Октябрь 2018

электронная книга (EPUB) | 9780268105044 | Октябрь 2018

Центр этики и культуры Солженицын Серия

- Описание

- Пресс-кит

- Биография автора

- Отзывы

- Награды

Описание

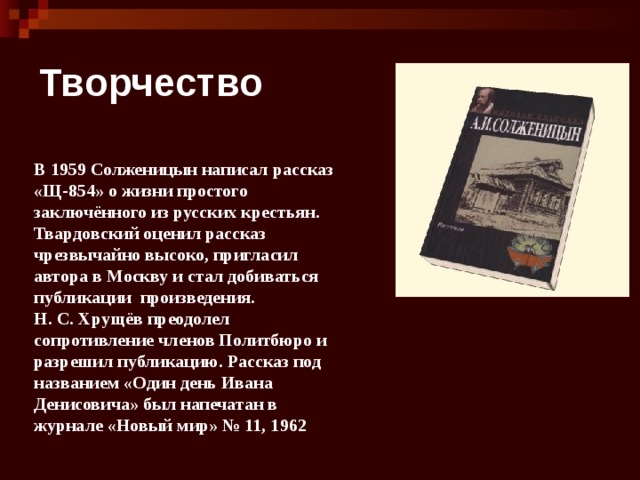

Русский лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын (1918–2008) широко известен как одна из самых важных фигур — и, возможно, самый важный писатель — прошлого века. Чтобы отпраздновать столетие со дня его рождения, публикуется первый английский перевод его мемуаров о Западе, Между двумя жерновами, Книга 1 . Быстрый, захватывающий и такой же убедительный, как и более ранние части его мемуаров Дуб и теленок (1975), Между двумя жерновами начинается 13 февраля 1974 года, когда Солженицын оказался насильно высланным во Франкфурт, Западная Германия. , в результате публикации на Западе Архипелаг ГУЛАГ . Солженицын на какое-то время переехал в Цюрих, Швейцария, и считался самым известным человеком в мире, преследуемым журналистами и репортерами. В этот период он оказался непривязанным и неспособным работать, пытаясь приспособиться к новому окружению.

Чтобы отпраздновать столетие со дня его рождения, публикуется первый английский перевод его мемуаров о Западе, Между двумя жерновами, Книга 1 . Быстрый, захватывающий и такой же убедительный, как и более ранние части его мемуаров Дуб и теленок (1975), Между двумя жерновами начинается 13 февраля 1974 года, когда Солженицын оказался насильно высланным во Франкфурт, Западная Германия. , в результате публикации на Западе Архипелаг ГУЛАГ . Солженицын на какое-то время переехал в Цюрих, Швейцария, и считался самым известным человеком в мире, преследуемым журналистами и репортерами. В этот период он оказался непривязанным и неспособным работать, пытаясь приспособиться к новому окружению.

Между двумя жерновами содержит яркие описания путешествий Солженицына по разным странам Европы и Северной Америки, где он и его жена Наталья («Аля») искали место для поселения своей молодой семьи. Есть увлекательные описания встреч один на один с видными деятелями, подробные отчеты о публичных выступлениях, таких как 1978 поступлении в Гарвардский университет, комментарии к его выступлениям на телевидении, отчеты о его борьбе с недобросовестными издателями и агентами, которые неправильно обращались с западными изданиями его книг, и усилия КГБ по дезинформации, направленные на то, чтобы опорочить его имя. Есть также отрывки о семье Солженицына и их имуществе в Кавендише, штат Вермонт, чьи покрытые лесом склоны холмов и суровые зимы напоминали ему о его русской родине и где он, наконец, смог спокойно работать над своей десятитомной драматизированной историей русской революции 9.0050 Красное колесо . Рассказы включают в себя усилия, предпринятые для обеспечения надлежащего образования для трех сыновей писателя, их желание однажды вернуться в свой дом в России, а также описание его выдающейся жены, редактора, литературного консультанта и директора Российского социального фонда, Алеи, которая с большим риском для себя и своей семьи успешно организовала контрабандный вывоз бесценного архива Солженицына из Советского Союза.

Есть также отрывки о семье Солженицына и их имуществе в Кавендише, штат Вермонт, чьи покрытые лесом склоны холмов и суровые зимы напоминали ему о его русской родине и где он, наконец, смог спокойно работать над своей десятитомной драматизированной историей русской революции 9.0050 Красное колесо . Рассказы включают в себя усилия, предпринятые для обеспечения надлежащего образования для трех сыновей писателя, их желание однажды вернуться в свой дом в России, а также описание его выдающейся жены, редактора, литературного консультанта и директора Российского социального фонда, Алеи, которая с большим риском для себя и своей семьи успешно организовала контрабандный вывоз бесценного архива Солженицына из Советского Союза.

Между двумя жерновами — литературное событие первой величины. В книге драматически отражена боль разлуки Солженицына с российской родиной и пропасть непонимания между ним и западным обществом.

Солженицын: Политика и восхождение души

Перейти к содержимому

8 мая 2019 г.

Дэниел Дж. Махони

Это эссе опубликовано в весеннем выпуске журнала Modern Age за 2019 год. Чтобы подписаться сейчас, перейдите сюда.

Александр Солженицын (1918–2008), столетие которого только что миновало, был не только одной из великих душ нашего века, но и одним из немногих великих писателей и мыслителей, которые сделали человеческую душу явным тема его сочинений и размышлений. В дополнение к восстановлению памяти об израненной России и нацеливанию на бесчеловечную идеологию, посягавшую на лучшие традиции этой страны и цвет нации, Солженицын восстановил классическое и христианское понимание человеческой души как самой драгоценной части божьего творения. . Любой серьезный читатель 9 0076 Архипелаг ГУЛАГ , тот, кто подходит к этой работе с минимально открытым сердцем и разумом, не может не быть тронут и даже преображен при внимательном чтении «Душа и колючая проволока», четвертого и центрального из ее семи разделов. Если, как предположила вдова писателя Наталья Солженицына, этот «опыт литературного расследования» в конечном итоге является «эпической поэмой» о драме добра и зла в человеческой душе, а не просто посягательством на особо чудовищную и бесчеловечную режима (что, конечно же, и есть), то «Душа и колючая проволока» — ключ к разгадке размышлений о душе, лежащих в основе нравственно-философского самопонимания Солженицына.

Если, как предположила вдова писателя Наталья Солженицына, этот «опыт литературного расследования» в конечном итоге является «эпической поэмой» о драме добра и зла в человеческой душе, а не просто посягательством на особо чудовищную и бесчеловечную режима (что, конечно же, и есть), то «Душа и колючая проволока» — ключ к разгадке размышлений о душе, лежащих в основе нравственно-философского самопонимания Солженицына.

Это мощное произведение, одновременно и историческое расследование, и личные воспоминания, и политическое размышление, и философское размышление, больше, чем сумма его частей, как отмечает Наталья Солженицына в своем мудром и памятном предисловии («Дар Воплощение») к русской версии 2010 года. Как известно каждому читателю « Архипелаг ГУЛАГ », центральной темой Солженицына является «линия, отделяющая добро от зла, [которая] прорезает сердце каждого человека». Это было только в большевистской тюрьме в конце 1940-х годов Солженицын постепенно обнаружил, что «грань между добром и злом проходит не через государства, не между классами, не между политическими партиями — а прямо через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца».

Идеологии, такие как якобинство и коммунизм — и, как указал Джордан Б. Петерсон в своем недавнем предисловии к Архипелагу ГУЛАГ , манихейская политика идентичности ближе к дому — локализуют все зло в подозрительных группах (аристократы, торговцы, христиане, кулаки, «белая привилегия»), а не в самом человеческом сердце. Они неизбежно воюют с человеческой природой и стремятся искоренить зло, а не «зажать его в каждом человеке». Один и тот же человек может быть одновременно и жертвой, и мучителем. Последняя цель, ограничение зла в каждом человеческом сердце, есть цель всей неутопической философской и религиозной мысли. Это также необходимое условие свободной и достойной политики.

Солженицын был бичом того, что он в другом месте называет «кровавыми физическими революциями», так как они не обнаруживают знания человеческой души и неизбежно ведут «не к светлому будущему, а к худшей погибели, к худшему насилию» (см. Orbital Journey», National Review Online, , 7 января 2019 г. ). Солженицын был не только антиидеологом по преимуществу, но и философом-сократиком, стремившимся к самопознанию и человеческому самопониманию. Его опыт пребывания в советских тюрьмах и лагерях (а также в ссылке) между 1945 и 1956 позволили ему следовать великому сократовскому и дельфийскому императиву «познать самого себя!» Это стремление к самопознанию, переданное в письменном слове сначала исподтишка (Солженицын начинал как «подпольный писатель»), имеет глубокий политический подтекст. Но если Солженицын в конечном счете хотел, чтобы «Бирнамский лес сдвинулся с места», чтобы поставить идеологическое государство на колени, как он однажды сказал, ссылаясь на шекспировского «Макбета», его высшей целью, несомненно, было личное и философское самопонимание. Как любит говорить выдающийся французский солженицын Жорж Нива, Солженицын был прежде всего писателем и борцом, но я бы добавил (и Нива, конечно, согласился бы), что он был еще и мыслителем, даже своего рода моральным философом. Мы чтим Солженицына, когда отдаем должное сложности его поведения как писателя, бойца, мыслителя и нравственного свидетеля.

). Солженицын был не только антиидеологом по преимуществу, но и философом-сократиком, стремившимся к самопознанию и человеческому самопониманию. Его опыт пребывания в советских тюрьмах и лагерях (а также в ссылке) между 1945 и 1956 позволили ему следовать великому сократовскому и дельфийскому императиву «познать самого себя!» Это стремление к самопознанию, переданное в письменном слове сначала исподтишка (Солженицын начинал как «подпольный писатель»), имеет глубокий политический подтекст. Но если Солженицын в конечном счете хотел, чтобы «Бирнамский лес сдвинулся с места», чтобы поставить идеологическое государство на колени, как он однажды сказал, ссылаясь на шекспировского «Макбета», его высшей целью, несомненно, было личное и философское самопонимание. Как любит говорить выдающийся французский солженицын Жорж Нива, Солженицын был прежде всего писателем и борцом, но я бы добавил (и Нива, конечно, согласился бы), что он был еще и мыслителем, даже своего рода моральным философом. Мы чтим Солженицына, когда отдаем должное сложности его поведения как писателя, бойца, мыслителя и нравственного свидетеля. В этой нравственной и интеллектуальной сложности, соединенной строжайшей приверженностью истине и совести, заключается его конечное величие.

В этой нравственной и интеллектуальной сложности, соединенной строжайшей приверженностью истине и совести, заключается его конечное величие.

* * *

Как показывает прежде всего «Душа и колючая проволока», Архипелаг ГУЛАГ «о восхождении человеческого духа, о его борьбе со злом», цитируя еще Наталью Солженицыну опять таки. Две духовные возможности, восхождение человеческой души и борьба со злом, неразделимы для Солженицына. Он не мудрец-стоик, отстаивающий самодостаточную «апатию», духовную безмятежность, независимую от всех внешних обстоятельств. Это, конечно, бесчеловечно и не по-христиански. Как мы увидим, великий русский писатель считает, что радикальному злу нужно противопоставить, если необходимо, и силу, чтобы защитить свободу и достоинство человеческой личности. В цикле исторических романов Красное колесо и в других местах он оспаривает пацифизм Толстого, который смешивает любовь с сентиментальностью и бросает слабых и невинных на унижение бесчеловечной тирании. Солженицын никогда не выступал против военной службы и чтил тех, кто служил своей стране (но не тех, кто служил коммунистической идеологии).

Солженицын никогда не выступал против военной службы и чтил тех, кто служил своей стране (но не тех, кто служил коммунистической идеологии).

В томе 3 из Архипелаг ГУЛАГ Солженицын чествует всех, кто сопротивлялся коммунистическому тоталитаризму, от героев, драматически освободивших Кенгирский лагерь на сорок дней весной 1954; замечательному «совершенному беглецу» Георгию Павловичу Тэнно; жителям российского города Новочеркасска, «города судьбоносного значения в истории России», который восстал против коммунистической тирании в июне 1962 года страшной ценой, но мир так ничего и не узнал о мужестве и жертвах своих граждан, пока не была опубликована книга Солженицына. учетная запись. На самом деле для Солженицына «активная борьба со злом», как он назвал ее в декабрьском интервью 2006 года, является одним из жизненно важных средств, с помощью которых душа поднимается над принуждением внешних обстоятельств и бесчеловечным призывом «выжить любой ценой». ». Варлам Шаламов, остальные великий русский летописец ГУЛАГа, автор монументальных Колымских рассказов , яростно утверждал, что «в лагерной ситуации люди никогда не остаются людьми — для этого и созданы лагеря» [курсив мой]. Но Солженицын отвергает мнение о неизбежности нравственного «растления» даже в лагерях. Он настаивал, что никакой лагерь не может автоматически развратить этих людей с «стабильным ядром», с тем, что он иногда называет принципиальной «точкой зрения». Человеческая душа никогда не сводится просто к внешним обстоятельствам, даже самым худшим. Солженицын отвергает марксизм, социологический редукционизм и всякого рода детерминизм. Невозможно переоценить постоянную актуальность его отказа от современного захоронения свободной воли человека. Работа Солженицына остается долгожданным и необходимым противоядием от сциентизма и детерминизма, которые по-прежнему царят в академических и интеллектуальных кругах.

Но Солженицын отвергает мнение о неизбежности нравственного «растления» даже в лагерях. Он настаивал, что никакой лагерь не может автоматически развратить этих людей с «стабильным ядром», с тем, что он иногда называет принципиальной «точкой зрения». Человеческая душа никогда не сводится просто к внешним обстоятельствам, даже самым худшим. Солженицын отвергает марксизм, социологический редукционизм и всякого рода детерминизм. Невозможно переоценить постоянную актуальность его отказа от современного захоронения свободной воли человека. Работа Солженицына остается долгожданным и необходимым противоядием от сциентизма и детерминизма, которые по-прежнему царят в академических и интеллектуальных кругах.

Солженицын категорически отвергает мнение, что люди обязаны выбирать «выживание любой ценой». В главе 60 романа В кругу первом один из главных героев романа Иннокентий Володин мучительно приходит к выводу, что самосохранение, не говоря уже о вульгарном гедонизме, никогда не может быть высшим благом для человека с душой. Володин видит за пределами «великой истины» того, что «нам дана всего одна жизнь». Он «познал другой закон: что и нам дана только одна совесть». Это и останется глубочайшим убеждением Солженицына. Как отмечает русский лауреат Нобелевской премии в «Восхождении», самой глубокой и красивой главе во всей девятой0076 Архипелаг ГУЛАГ , «выжить любой ценой» всегда означает «ценой кого-то другого». Это никогда не приемлемо.

Володин видит за пределами «великой истины» того, что «нам дана всего одна жизнь». Он «познал другой закон: что и нам дана только одна совесть». Это и останется глубочайшим убеждением Солженицына. Как отмечает русский лауреат Нобелевской премии в «Восхождении», самой глубокой и красивой главе во всей девятой0076 Архипелаг ГУЛАГ , «выжить любой ценой» всегда означает «ценой кого-то другого». Это никогда не приемлемо.

«На той великой развилке лагерных дорог, на том великом разделителе душ» немало (если не большинство) избрали путь порядочности и совести. Они были полны решимости сохранить то, что Солженицын многозначительно называет своим «человеческим лицом». В «Восхождении» Солженицын подчеркивает принципиальную порядочность своего эстонского друга Арнольда Суси, который позже дал ему убежище в лесах Эстонии, чтобы он написал большую часть Архипелаг ГУЛАГ зимой 1965 и 1966 годов. Суси «никогда не был верующим», отмечает Солженицын. Но этот «принципиально порядочный» человек в пятьдесят лет не собирался идти по пути моральной погибели. Он отказался стать «верным», человеком, занимавшим привилегированное положение в лагере и избегавшим «общих работ». Таким образом, у Сузи значительно увеличился шанс умереть на принудительных работах, чему способствовал нечеловеческий холод. Солженицын был знаком с Сузи до и после лагерей (они вместе сидели в Лубянской тюрьме в Москве в 1945), и он мог засвидетельствовать, что его друг-эстонец остался таким же порядочным человеком, каким он был, когда попал в лагеря. Сузи сам по себе опровергает все утверждения о социологическом детерминизме.

Он отказался стать «верным», человеком, занимавшим привилегированное положение в лагере и избегавшим «общих работ». Таким образом, у Сузи значительно увеличился шанс умереть на принудительных работах, чему способствовал нечеловеческий холод. Солженицын был знаком с Сузи до и после лагерей (они вместе сидели в Лубянской тюрьме в Москве в 1945), и он мог засвидетельствовать, что его друг-эстонец остался таким же порядочным человеком, каким он был, когда попал в лагеря. Сузи сам по себе опровергает все утверждения о социологическом детерминизме.

Солженицын, как автор книги «Двести лет вместе », опубликованной на русском языке в 2001 и 2002 годах, подвергся несправедливой критике со стороны тех, кто отрицает его утверждение о том, что российские евреи играли «непропорциональную» роль в российских революционных движениях, несмотря на он разоблачает (в главах 9 и 14 этой работы) глупые и пагубные утверждения крайне правых русских о том, что большевизм был результатом еврейского «заговора» против русской нации. И некоторые еврейские читатели яростно отреагировали на утверждение Солженицына в главе 20 из 9.0076 Две сотни лет вместе , что евреи несоразмерно выигрывали от удобных «доверенных» позиций в лагерях (как и армянам, отмечает он, им следует отдать должное за то, что они заботились о своих). Критики Солженицына игнорируют тот факт, что он отдает особое почтение знатным евреям, которых встречал в лагерях, таким людям, как Борис Гаммеров, Владимир Эфроизон и Яков Гроденский, которые добровольно соглашались на общую работу и делали это по «благороднейшему из еврейских призывов».

И некоторые еврейские читатели яростно отреагировали на утверждение Солженицына в главе 20 из 9.0076 Две сотни лет вместе , что евреи несоразмерно выигрывали от удобных «доверенных» позиций в лагерях (как и армянам, отмечает он, им следует отдать должное за то, что они заботились о своих). Критики Солженицына игнорируют тот факт, что он отдает особое почтение знатным евреям, которых встречал в лагерях, таким людям, как Борис Гаммеров, Владимир Эфроизон и Яков Гроденский, которые добровольно соглашались на общую работу и делали это по «благороднейшему из еврейских призывов».

Это были друзья Солженицына, и он ими глубоко восхищался. Они могли легко отказаться от «общей судьбы», но не сделали этого. Эти заключенные-евреи были, по словам Солженицына в главе 20 из Двести лет вместе , благороднейшие воплощения «пути самоограничения», которые Солженицын видел как вариант даже в адском мире советских исправительно-трудовых лагерей. Солженицын пишет о них с уважением, дружбой и восхищением: он «никогда не упускает из виду такие примеры», единственные способные «спасти человечество». Солженицын решительно заявляет, что «вся моя надежда на них». Таким образом, он пишет не только о еврейских «отщепенцах» (см. главу 15 года «Двести лет вместе» 9).0077), которые отвергли веру своих отцов и обратились к бесчеловечной светской религии, такой как большевизм. Он также выделяет тех еврейских героев, которые оказали честь своему народу и вере. Духовное восхождение не обязательно совпадает с обращением к христианской вере, как иллюстрируют Сузи, Эфроизон и Гроденский. Этим людям Солженицын воздает самую высокую безоговорочную похвалу.

Солженицын решительно заявляет, что «вся моя надежда на них». Таким образом, он пишет не только о еврейских «отщепенцах» (см. главу 15 года «Двести лет вместе» 9).0077), которые отвергли веру своих отцов и обратились к бесчеловечной светской религии, такой как большевизм. Он также выделяет тех еврейских героев, которые оказали честь своему народу и вере. Духовное восхождение не обязательно совпадает с обращением к христианской вере, как иллюстрируют Сузи, Эфроизон и Гроденский. Этим людям Солженицын воздает самую высокую безоговорочную похвалу.

Солженицын утверждает, что отказ от выживания любой ценой и сопутствующий ему отказ от общей работы могут привести и привели некоторых к замечательному «восхождению» души, созреванию человеческого духа, вызванному искупительным страданием. Приняв это решение, можно научиться терпению, любви к ближнему, настоящей дружбе и многому другому. Совесть могла пробудиться по зову долга, и свет благодати Божией воссиял на созревающую душу. А некоторые, как и сам Солженицын, пришли в результате к откровенно теистическому, даже христианскому утверждению, наконец, оценив любящее присутствие провиденциального Бога, который не оставит их даже в условиях лагерей. Поскольку лагерный опыт открыл его душу для нравственного самоанализа, позволив спасть с его глаз весы идеологии и идеологического фанатизма, Солженицын дошел до того, что провозгласил в конце «Восхождения»: « Благослови тебя, тюрьма, за то, что ты был в моей жизни!»

Поскольку лагерный опыт открыл его душу для нравственного самоанализа, позволив спасть с его глаз весы идеологии и идеологического фанатизма, Солженицын дошел до того, что провозгласил в конце «Восхождения»: « Благослови тебя, тюрьма, за то, что ты был в моей жизни!»

Безусловно, Солженицын вполне осознавал, что он невинная жертва капризного, насильственного и беззаконного государства. Но совесть его была не совсем чиста, и тюрьма и лагерь давали ему желанную возможность для нравственного самоанализа.

Однако, как известно каждому читателю Солженицына, это не конец истории. Солженицын никогда не рекомендует моральный или религиозный квиетизм. В «Нашей замордованной свободе», еще одной главе раздела «Душа и колючая проволока» главы Архипелаг ГУЛАГ , Солженицын дает захватывающее и мрачное описание «свободной» советской жизни в период расцвета коммунистического тоталитаризма при Ленине и Сталине. Предательство и ложь стали «формами существования». «Каждый акт сопротивления правительству требовал героизма, совершенно несоразмерного величине акта. Безопаснее было держать динамит при Александре II, чем приютить сироту врага народа при Сталине». В таких душераздирающих обстоятельствах аполитичная стоическая апатия невозможна, аморальна и безответственна. Такому злу нужно сопротивляться из уважения к себе, а также из уважения к общему благу и любви к своему народу.

Безопаснее было держать динамит при Александре II, чем приютить сироту врага народа при Сталине». В таких душераздирающих обстоятельствах аполитичная стоическая апатия невозможна, аморальна и безответственна. Такому злу нужно сопротивляться из уважения к себе, а также из уважения к общему благу и любви к своему народу.

В конце «Души и колючей проволоки» Солженицын отдает дань уважения замечательной русской женщине Анне Скрипниковой, которая провела пятьдесят или более лет в большевистских тюрьмах и лагерях. Ее девиз мог быть и солженицынским: «Лучше умереть, чем позволить сломать свой духовный стержень». Скрипникова открыто осуждала культурное варварство большевиков, а также угнетение, насилие и ложь, навязываемые во имя бесчеловечной идеологии. В 1950-е годы она направила в ООН десятки и десятки петиций (во времена Сталина она даже отправила три!) с осуждением «дикой тирании» в Советском Союзе. Ее «восхождение души» приняло форму лихой или тумотической защиты правды, свободы и человеческого достоинства.

У Анны Скрипниковой была принципиальная «точка зрения», «устойчивое ядро», которое не мог разрушить ни один идеолог, ни палач. Солженицын лаконично заканчивает свою трогательную дань уважения Скрипниковой словами: «И если бы все были хотя бы на четверть такими же неумолимыми, как Анна Скрипникова, — история России была бы другой». Она — самое благородное и решительное воплощение того, что имеет в виду Солженицын, когда говорит об «активной борьбе со злом».

Безусловно, Солженицын глубоко восхищается скромными примерами нравственной честности, такими как самоотверженная Матрена из Дом Матрены и того простого трудолюбивого крестьянина Ивана Денисовича, который не заслужил десяти лет ужасных лагерей только потому, что Сталин и его приспешники не были готовы к войне с Германией. Эти простые люди, представленные в этих художественных произведениях, вызывают все восхищение Солженицына. Но Солженицын превыше всего смотрит на «активную борьбу со злом». Это тоже воплощение духовного «восхождения» и готовности заботиться о тех, кто постоянно подвергается нападкам со стороны тоталитарной безжалостной силы.

* * *

В конце концов Солженицын объединяет два императива: императив нравственного самоограничения и императив гуманного самоуправления. В отличие от Толстого, жившего в последние периоды царской власти в сравнительно свободной стране, Солженицын не считал, что «необходимо только нравственное самосовершенствование». Как он утверждает в томе 3, части 1, главе 4 книги «Архипелаг ГУЛАГ », для существ, обладающих не только душой, но и телом, политическая свобода также имеет значение. Это не высший смысл человеческого существования, но это «первый шаг», решающая предпосылка для того, чтобы избежать фундаментального посягательства на достоинство человеческой личности. Без политической свободы люди не могут свободно дышать и не могут применять искусство разума (и морального суждения), лежащее в основе нашего человечества.

В последние двадцать пять лет своей жизни Солженицын стал красноречивым сторонником демократического самоуправления, особенно на местном уровне. Он считал это необходимым для развития гражданских и нравственных добродетелей свободных людей. Он не хотел, чтобы Россия просто копировала западную демократию, особенно в ее загнивающих, релятивистских, позднемодернистских формах. Но он восхищался кантональными и местными свободами, которые он видел в действии в Швейцарии и Вермонте во время своего двадцатилетнего изгнания на Запад. В своих воспоминаниях о годах, проведенных на Западе, Между двумя жерновами Солженицын дает трогательное описание энергичного и морально серьезного самоуправления, которое он видел в действии в швейцарском католическом полукантоне Аппенцелль в апреле 1975 года. Можно сказать, что он восхищался стойким «республиканским» духом. что он видел на работе там. Такая демократия «внушала ему уважение», и он надеялся, что она вдохновит на обновление местных и провинциальных общественных форм в самой России. Солженицын также поразительно отметил, что Швейцарская Конфедерация является древнейшей из существующих демократий на земле, датируемой 129 г.

Он считал это необходимым для развития гражданских и нравственных добродетелей свободных людей. Он не хотел, чтобы Россия просто копировала западную демократию, особенно в ее загнивающих, релятивистских, позднемодернистских формах. Но он восхищался кантональными и местными свободами, которые он видел в действии в Швейцарии и Вермонте во время своего двадцатилетнего изгнания на Запад. В своих воспоминаниях о годах, проведенных на Западе, Между двумя жерновами Солженицын дает трогательное описание энергичного и морально серьезного самоуправления, которое он видел в действии в швейцарском католическом полукантоне Аппенцелль в апреле 1975 года. Можно сказать, что он восхищался стойким «республиканским» духом. что он видел на работе там. Такая демократия «внушала ему уважение», и он надеялся, что она вдохновит на обновление местных и провинциальных общественных форм в самой России. Солженицын также поразительно отметил, что Швейцарская Конфедерация является древнейшей из существующих демократий на земле, датируемой 129 г. 1, и что «она возникла не из идей Просвещения, а непосредственно из древних форм политической жизни». В отличие от левых либералов на Западе, Солженицын не отождествляет самоуправление или политическую демократию исключительно с философией Просвещения.

1, и что «она возникла не из идей Просвещения, а непосредственно из древних форм политической жизни». В отличие от левых либералов на Западе, Солженицын не отождествляет самоуправление или политическую демократию исключительно с философией Просвещения.

Теперь мы подошли к более широкому вопросу об отношении политики и души в мысли Солженицына в целом. Солженицын явно не считал политику высшей деятельностью или занятием в человеческом мире. И он не был к этому равнодушен. 31 мая 1974, по случаю вручения премии «Золотая матрица» Союза итальянской католической прессы за сопротивление советскому тоталитаризму, Солженицын выступил с речью перед группой журналистов-католиков в Цюрихе (см. вышеупомянутое обращение «Орбитальное путешествие»). Он говорил о необходимости избегать как теократического, так и спиритуалистического деспотизма, с одной стороны, и произвола материалистического рога изобилия, с другой. Он предположил, что Царство Божие на Земле нельзя навязать насильственно, и человечество не должно рабски поклоняться материальным вещам. Социализм — ложное решение, потому что он одобряет и ратифицирует новые формы материализма и тирании, намного худшие, чем то, что он заменяет. Солженицын повторял это в своих 1978 Гарвардский адрес.

Социализм — ложное решение, потому что он одобряет и ратифицирует новые формы материализма и тирании, намного худшие, чем то, что он заменяет. Солженицын повторял это в своих 1978 Гарвардский адрес.

Как ясно дает понять Солженицын в речи «Орбитальное путешествие» 1974 года, он оставался верным двойным императивам самоограничения и самоуправления, основанным на «достойном равновесии между физической природой человека и нашей духовной природой». С лучшей классической и христианской мудростью Солженицын утверждает, что люди представляют собой разумное сочетание тела, разума и духа. Моральную революцию, отвергающую всякое насилие и утопизм, можно «открыть» и «различить» в будущем, пытающемся выйти из разыгрывающей себя современности. (Солженицын категорически против любой попытки вернуться в какой-то мнимый золотой век.) Радикальное просвещение — и «насильственное физическое свержение» приличных, хотя и несовершенных режимов — должны быть отвергнуты всеми теми, кто ценит истину, свободу и приверженность нравственному закону. . Но свободная и порядочная политика должна отдать должное человеческой душе, если мы не хотим искоренить моральные основы человеческой свободы, то есть разрушить моральную свободную волю и самоуважение, которые позволяют сохранять личную и политическую свободу. Самоограничение и самоуправление не могут жить друг без друга, не подрывая человеческой свободы и глубочайших истоков души.

. Но свободная и порядочная политика должна отдать должное человеческой душе, если мы не хотим искоренить моральные основы человеческой свободы, то есть разрушить моральную свободную волю и самоуважение, которые позволяют сохранять личную и политическую свободу. Самоограничение и самоуправление не могут жить друг без друга, не подрывая человеческой свободы и глубочайших истоков души.

По мере того, как мы стремительно продвигаемся в двадцать первый век, Солженицын, летописец судеб души при идеологическом деспотизме и все более и более мягкой и релятивистской демократии, во многом остается нашим современником: верным другом «свободы и человеческое достоинство», как выразился Токвиль, и сторонник человеческой души, данной нам справедливым и милосердным Богом. Его мужество остается источником вдохновения для всех. Бесстрашно убивая дракона идеологии и идеологического деспотизма, он учил нас глубоким и непреходящим истинам о драме добра и зла в человеческой душе. Таким образом, он остается нашим постоянным современником. ♦

♦

Дэниел Дж. Махони занимает кафедру Августина с выдающейся стипендией в Успенском колледже. Он является автором последних книг «Другой Солженицын: правда о непонятом писателе и мыслителе» и «Идол нашего века: как религия человечества ниспровергает христианство» .

Источники и рекомендуемая литература

Я использовал прекрасное новое издание авторизованного сокращения Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: An Experiment in Literary Investigation , переведенный с русского Томасом П. Уитни и Гарри Уиллеттсом, сокращенный и введенный Эдвардом Э. Эриксоном-младшим, и с убедительным новым предисловием Джордана Б. Петерсона (Лондон: Vintage , 2018). Это долгожданное новое издание было выпущено в ознаменование столетия со дня рождения Солженицына и пятидесятой годовщины завершения Солженицыным проекта Архипелаг ГУЛАГ в 1968 году. душа.» Великие отрывки о «линии, разделяющей добро и зло» в человеческом сердце появляются на страницах 75 и 312 соответственно. Ответ на отрицание Толстым необходимости политической свободы можно найти на страницах 351–352 сокращенного издания.

Ответ на отрицание Толстым необходимости политической свободы можно найти на страницах 351–352 сокращенного издания.

Я в долгу перед книгой Натальи Солженицыной «Дар воплощения», переведенной Алексисом Климофф и опубликованной на английском языке в Daniel J. Mahoney, Другой Солженицын: рассказывая правду о непонятом писателе и мыслителе (Саут-Бенд, Индиана: St. Augustine’s Press, 2014), 206–30. Ключевые цитаты можно найти на страницах 224 и 225.

Замечательное обсуждение Анны Скрипниковой появляется в последней главе полной версии тома 2 Архипелаг ГУЛАГ и «Душа и колючая проволока» под названием «Несколько отдельных историй».

Обсуждение еврейских образцов дворянского самоограничения в лагерях см. Солженицын, Ансамбль Deux siècles: 1917–1972 , перевод с русского Анны Кичиловой, Жоржа Филиппенко и Никиты Струве (Париж: Фаярд, 2003), гл. 20, 364–65.

Я подробно использовал речь Солженицына по случаю вручения премии «Золотая матрица» Союза итальянской католической прессы 31 мая 19 года. 74. См. Солженицын, «Орбитальное путешествие», с предисловием Дэниела Дж. Махони, National Review Online , 7 января 2019 г., https://www.nationalreview.com/2019/01/aleksandr- Солженицын-порицает-материализм-современное-общество/.

74. См. Солженицын, «Орбитальное путешествие», с предисловием Дэниела Дж. Махони, National Review Online , 7 января 2019 г., https://www.nationalreview.com/2019/01/aleksandr- Солженицын-порицает-материализм-современное-общество/.

См. стр. 107–12 Солженицына, Между двумя жерновами: Книга 1, Очерки изгнания, 1974–1978 , перевод Питера Константина, предисловие Дэниела Дж. Махони (Саут-Бенд, Индиана: Университет Нотр-Дам Press, 2018) за замечательный очерк вековой швейцарской демократии, практикуемой в полукантоне Аппенцелль. Солженицын посетил Аппенцелль в день выборов 19 апреля.75.

Подписаться на

Modern Age

Основанная в 1957 году великим Расселом Кирком, Modern Age является форумом для стимулирующих дебатов и обсуждения наиболее важных идей, волнующих консерваторов всех мастей. Он играет жизненно важную роль в эти спорные, запутанные времена, применяя вневременные принципы к конкретным условиям и кризисам нашего века — к тому, что Кирк в первом выпуске назвал «великими моральными, социальными, политическими, экономическими и литературными вопросами современности».