Содержание

Краткое описание Куликовской битвы — tarologiay.ru

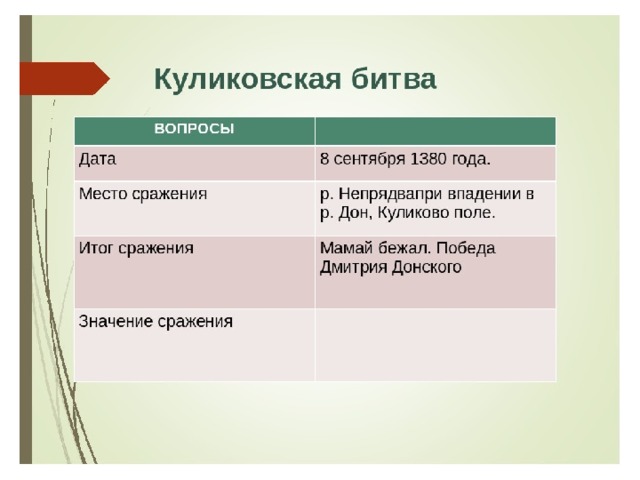

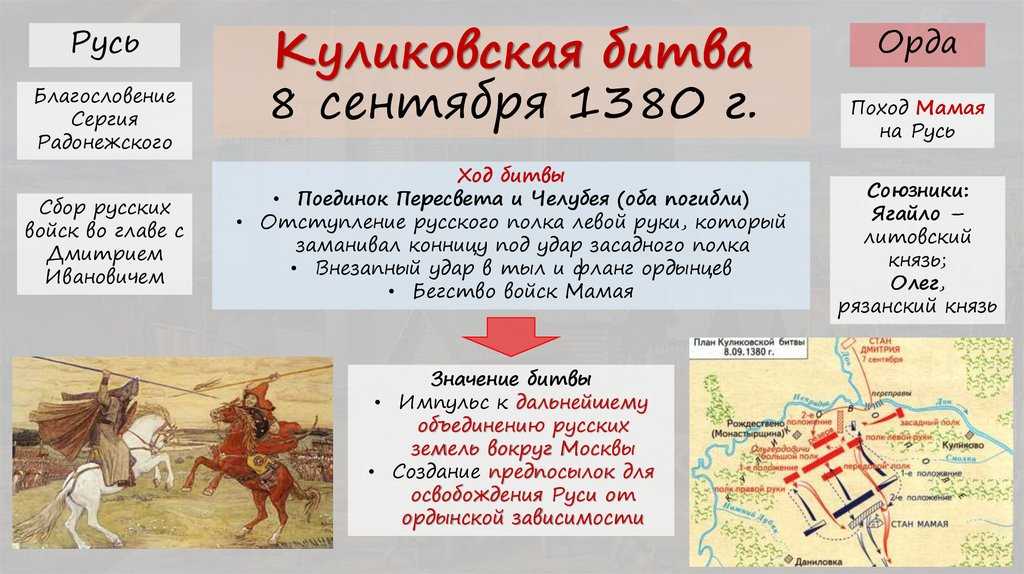

Куликовская битва сражение между войсками Дмитрия Донского и Мамая, произошедшее 8 сентября 1380 года на Куликовом поле. В современной России это поле расположено на территории Тульской области. Этой битве предшествовала битва на реке Воже (1378 год). В этой статье событие битва кратко рассматривается с разных точек зрения.

…

Предпосылки Куликовской битвы

Во второй половине 13 века шло усиление Руси. Параллельно с этим темник Мамай в Золотой Орде также усиливался, причем его усилению частично способствовали русские князья, победив Тагая и Булат-Тимура золотоордынских князей, которые выступали против Мамая.

В 1371 году от Мамая ярлык на княжение получил Михаил Александрович, князь Тверской. Однако Дмитрий Иванович, князь Московский, в будущем известный как Донской, отказался передавать власть. В 1374 он отказался выплачивать дань Орде и собрал съезд князей-сторонников своей политики в Переславль-Залесском.

Ответом со стороны Орды стало разорение Новосильского княжества ханом Арапшой в 1376 году. В 1377 году он же разгромил русские войска в битве на реке Пьяне. Позже он разорил Нижегородское и Рязанское княжества.

В 1378 году между войсками князя Дмитрия Ивановича и темника Мамая произошла битва, известная в истории как битва на реке Воже. Войска князя Дмитрия разбили войска мурзы Бегича, который возглавлял войско ордынцев.

Оценка сил сторон

Существуют разные оценки количества войск с каждой из сторон. Наиболее известные оценки приведены в этой таблице. Однако в истории есть большая разница между оценками.

Численность русских воинов

| Источник | Число воинов, тыс |

| Оценка историка Веселовского, поздняя | 5-6 |

| Оценка историков Двуреченского и Гоняного | 5-10 |

| Оценка историка Булычевского | 6-10 |

| Оценка историка Разина | 50-60 |

| Оценка историка Татищева | 60 |

| Летописная повесть о Куликовской битве | 150-200 |

| Оценка историка Веселовского, ранняя | 200-400 |

| Сказание о Мамаевом побоище | 260 или 303 |

| Никоновская летопись | 400 |

Численность татаро-монгольских воинов

| Источник | Численность воинов, тыс |

| Оценка историка Урланиса | 60 |

| Оценка историков Тихомирова и Черепнина | 100—150 |

| Сказание о Мамаевом побоище | 800 |

Участники Куликовской битвы

Состав участников битвы также не определен точно, так как различные источники в истории указывают на различные княжества, присылавшие войска на помощь Дмитрию Донскому. В составе русского войска, по разным источникам, сражались воины из княжеств:

В составе русского войска, по разным источникам, сражались воины из княжеств:

- московского

- серпуховского

- белозерского

- ярославского

- ростовского

- тверского

- новгородских земель

- суздальского

- рязанского

- пронского

- вяземского

- владимиркого

- коломенского

- псковского

- брянского

- смоленского

А также из небольших уделов в составе Великого Литовского княжества:

- друцкого

- дорогобужского

- новосильского

- тарусского

- оболенского

- полоцкого

- стародубского

- трубчевского.

Относительно состава войска Мамая в истории также нет согласия. По некоторым данным, в войске Мамая было множество наемников. В этом войске, по разным данным, присутствовали:

- татары

- монголы

- половцы

- армяне

- фрязы (выходцы из Италии)

- черкесы

- буртасы (объединение племен на Волге)

- литовцы

- поляки

- рязанцы (!)

- наемники-мусульмане.

Место битвы

Летописный источник указывает, что битва происходила на Дону близ Непрядвы. Однако тщательное изучение всех возможных мест этой важнейшей в истории битвы не дало указание на точное место этого сражения. Во всех изученных местах не обнаружено останков тел павших воинов, а остатки оружия, брони, нательных крестов и пр. были обнаружены в очень небольшом количестве (не более 100 предметов). Однако некоторые предметы, которые могли быть использованы воинами, были обнаружены в окрестностях предполагаемых места битвы, но не на этих местах.

Кроме того, неподалеку от места битвы в разное время были другие сражения, хоть и меньшие по масштабу. Эти сражения происходили в 1542, 1571, 1607, 1659 годах. Поэтому нахождение останков оружия, брони и пр. может не указывать на место битвы.

Более того, многие предметы, найденные археологами на этой территории, могли быть сделаны даже в 17 веке, поэтому говорить о том, что найдено место легендарной битвы, пока рано.

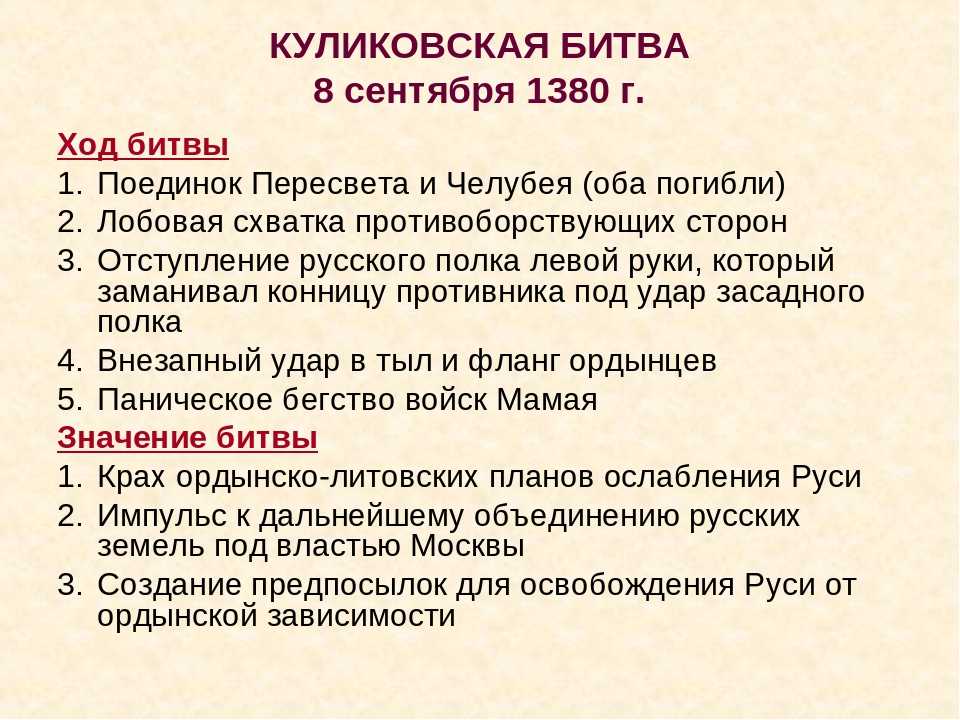

Ход Куликовской битвы

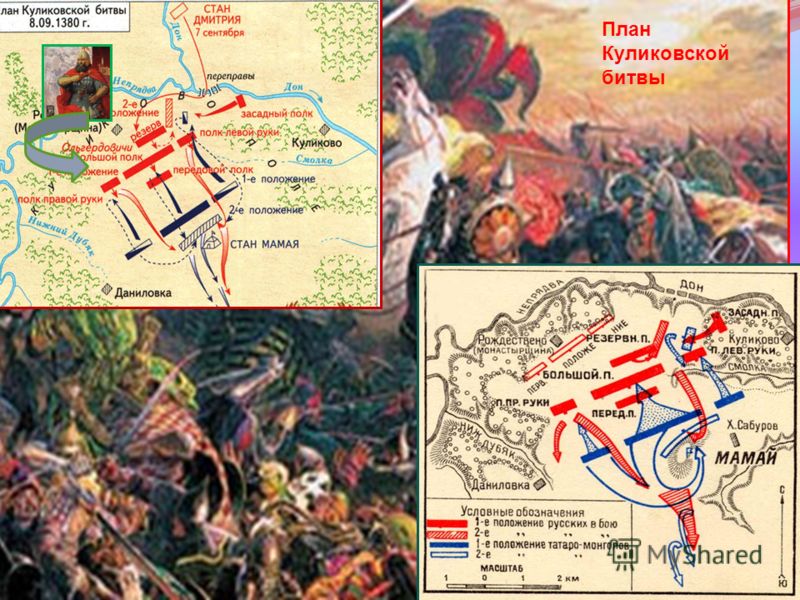

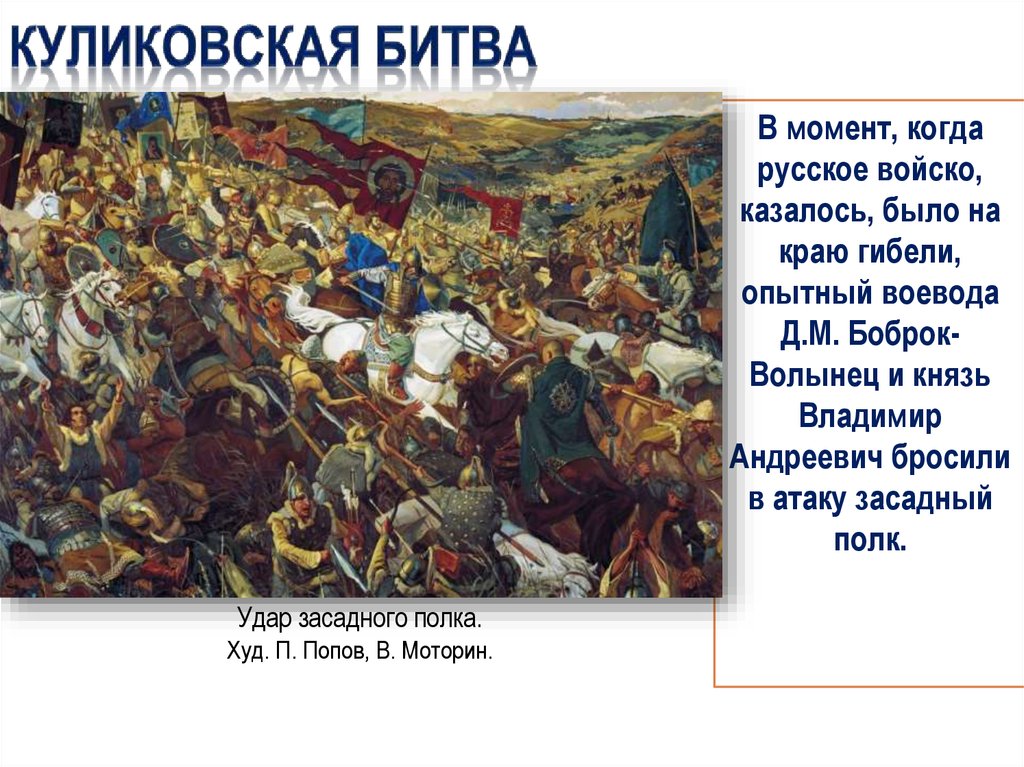

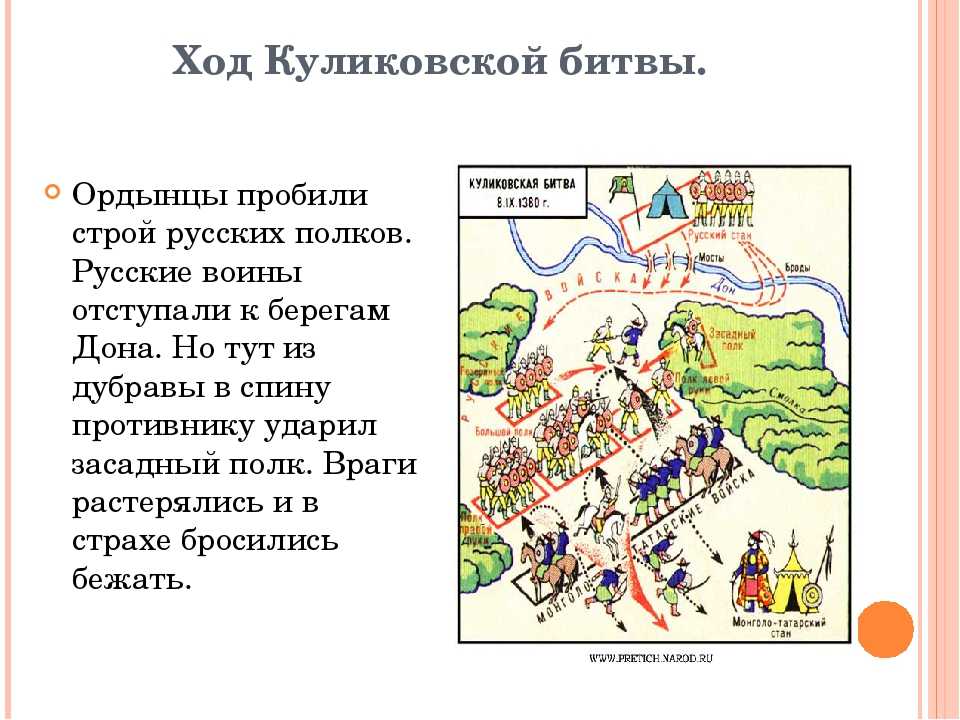

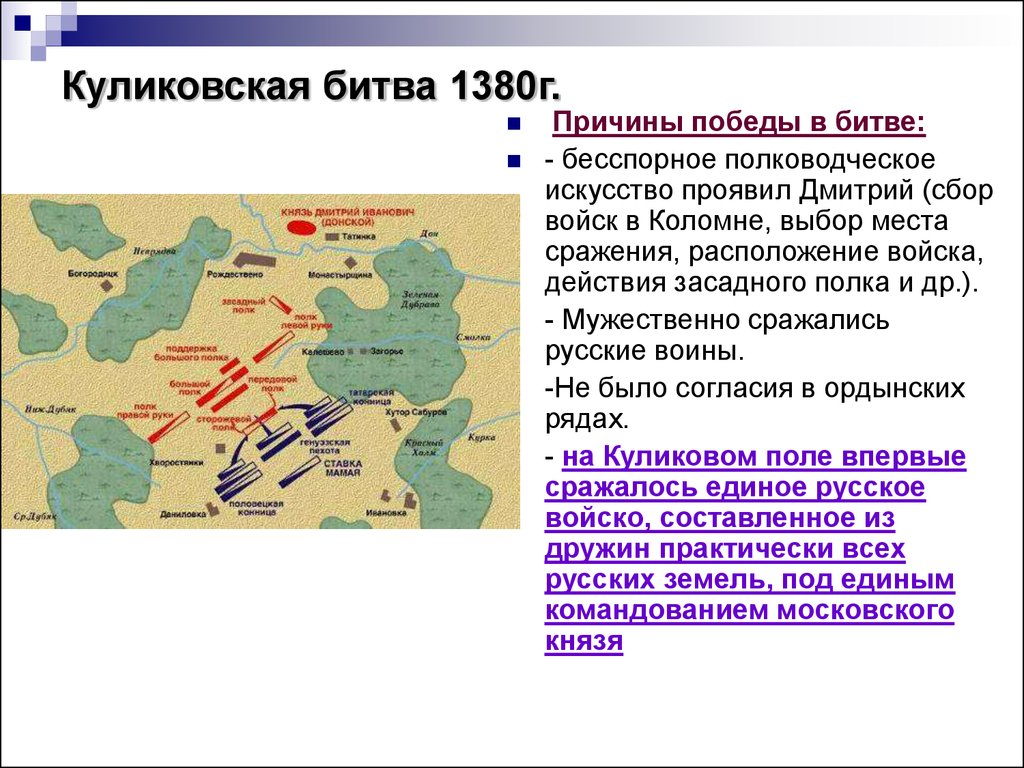

Русские войска были поделены на пять полков: большой полк стоял в центре, полки правой и левой руки стояли на флангах, сторожевой полк стоял впереди большого, засадный полк стоял, по разным данным, левее полка левой руки или правее полка правой руки. Неизвестно количество пеших и конных воинов ни в одном из полков.

Построение войск Мамая остается спорным вопросом. Однако считается, что это войско было разделено на три отряда и выстрено в линию перед русским войском либо было поделено на три отряда авангард, центр и арьегард.

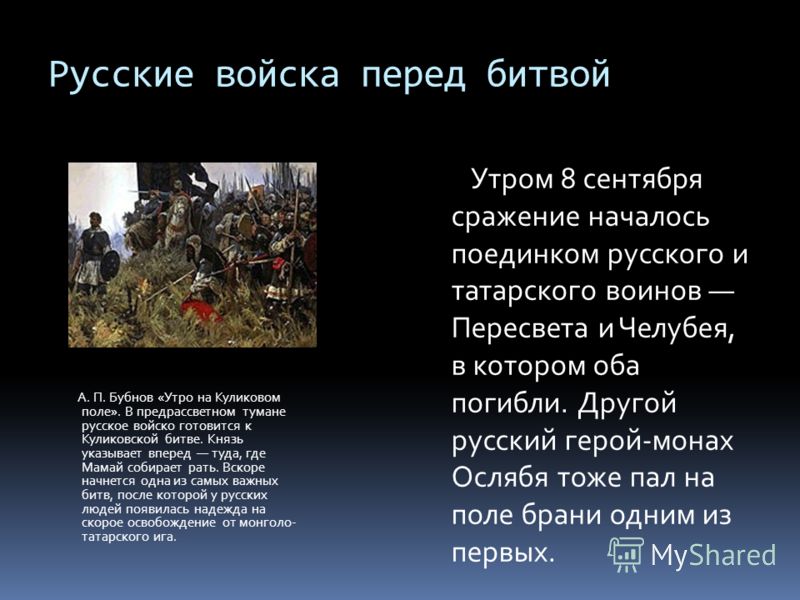

Сама битва началась около полудня: на поле был туман, который не позволял начать сражение.

Перед боем был поединок Пересвета и Челубея, в результате которого оба погибли. Некоторые историки считают, что этого поединка на самом деле не было.

Ход битвы начался в центре. Татаро-монголы заставили отступить полк левой руки, его отступление создало угрозу для атаки в тыл Большого полка. Однако в это время Засадный полк атаковал тыл войск Мамая, поэтому его войска были смяты и обращены в бегство. В это же время, по некоторым данным, полк правой руки окружил войско Мамая, что довершило разгром. Кавалерия была загнана в реку и уничтожена.

Однако в это время Засадный полк атаковал тыл войск Мамая, поэтому его войска были смяты и обращены в бегство. В это же время, по некоторым данным, полк правой руки окружил войско Мамая, что довершило разгром. Кавалерия была загнана в реку и уничтожена.

Преследование татаро-монголов продолжалось около 50 верст ( около 53.3 км), после чего, по одним данным, русские войска прекратили преследование, по другим столкнулись с литовским войском князя Ягайло и отступили после сражения с ним.

Результат Куликовской битвы

Потери

Источники тех лет сообщают, что русские войска потеряли более 500 бояр, потери рядовых воинов не уточняются без счета. Дружинники потеряли 253 тыс. человек, осталось 50 тыс. Потери Мамая, согласно тем же источникам, составляют 800 тысяч, но есть оценка в 1.5 млн (!) погибших ордынцев.

Согласно современным источникам, потери русского войска составляют, по данным историка Разина 25-30 тыс, по данным историка Кирпичникова примерно 5-8 тыс рядовых воинов и около 800 бояр. Есть версия, согласно которой воины князя Ягайло добивали раненых русских воинов в обозах. Убитых в битве хоронили с 9 по 16 сентября.

Есть версия, согласно которой воины князя Ягайло добивали раненых русских воинов в обозах. Убитых в битве хоронили с 9 по 16 сентября.

Политические последствия

Куликовская битва и ее значение таковы: русские княжества освободились от ордынского владычества на два года. В 1382 году хан Тохтамыш вернул русские княжества под власть Орды. Итог Мамая таков: он бежал с остатками войска в Крым, но был убит Тохтамышем в 1380 году. Один наследник его части Золотой Орды был убит, других конкурентов для Тохтамыша не было.

Есть мнение, согласно которому Куликовскую битву выиграл именно Тохтамыш. Он победил Мамая, который фактически возглавлял часть Орды и объединил всю орду под своей властью. Также он заставил русские княжества платить дань, что не делалось с 1374 года. По сути, два врага Тохтамыша ослабли, а после сражения он разбил их поодиночке. Также ее значение для русских княжеств состояло в том, что они получили опыт объединения, поэтому они под правлением московских князей стали грозной силой в борьбе с правлением ордынцев.

Куликовская битва – ратная слава России

Осенние солнечные дни располагают к путешествиям, поэтому мы, сотрудники редакции, накануне празднования 641-й годовщины знаменитой битвы решили выбраться из повседневной газетной рутины и погрузиться в российскую историю, посетив музей Куликовской битвы в Тульской области.

Много ли вы, дорогие читатели, знаете об этом событии в истории России? Уверена, что нет. Слишком много лет назад это было, слишком давно были уроки в школе. Помним лишь, что князь Дмитрий Иванович возглавлял наше войско, знаем, что его противником был Мамай и что после этой битвы князя стали называть Дмитрием Донским. Так вот совет всем – обязательно посетите музей-заповедник «Куликово поле».

Мемориал на Красном холме

Началось наше знакомство с Куликовым полем с Красного холма. По преданию, именно в этом месте находилась ставка Мамая, с его высоты наблюдал он за ходом сражения. В центре мемориала расположена колонна в честь Дмитрия Донского, возведённая ещё при Николае I, это первый монумент в память о событиях 1380 года. Рядом – храм в честь Сергия Радонежского, который благословил князя на битву. Деньги на строительство церкви собирали всем миром, в 1913 году был заложен первый камень, а в 1918 она начала действовать и работала до 1940 года. Потом храм закрыли, со временем он начал разрушаться. Но в 1980 году праздновалось 600-летие Куликовской битвы, и церковь восстановили. Сейчас храм открыт ежедневно, по праздникам проводятся службы. Также каждый день в 11 и 14 часов здесь звонят колокола, оповещая о времени начала и окончания Куликовской битвы.

Рядом – храм в честь Сергия Радонежского, который благословил князя на битву. Деньги на строительство церкви собирали всем миром, в 1913 году был заложен первый камень, а в 1918 она начала действовать и работала до 1940 года. Потом храм закрыли, со временем он начал разрушаться. Но в 1980 году праздновалось 600-летие Куликовской битвы, и церковь восстановили. Сейчас храм открыт ежедневно, по праздникам проводятся службы. Также каждый день в 11 и 14 часов здесь звонят колокола, оповещая о времени начала и окончания Куликовской битвы.

Возле колонны находится смотровая площадка и бронзовое панно. На нём есть фигурка Мамая, которую можно потереть на удачу.

Недалеко от этого места в 2016 году открылся интерактивный музей с уникальной архитектурой, посвящённый Куликовской битве. К нему мы и отправились дальше, чтобы лучше узнать об этом сражении.

Немного истории

Во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из старших эмиров – Мамай. В то же время на Руси шёл процесс образования централизованного государства путём объединения русских земель под властью Московского княжества.

В то же время на Руси шёл процесс образования централизованного государства путём объединения русских земель под властью Московского княжества.

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и разбило их. Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он начался летом 1380 года.

Князь Московский Дмитрий Иванович, узнав в конце июля о движении монголо-татар, обратился с призывом о сборе русских военных сил в Москве и Коломне. Под стяги великого князя собрались дружины 27 русских городов и княжеств. Общая численность войска превышала 100 тысяч человек.

План похода состоял в том, чтобы, не ожидая соединения на Оке Мамая со своими союзниками, переправиться через Оку и двинуться навстречу противнику к верховьям Дона.

19 (6 сентября по старому стилю) по Старой Данковской дороге русские полки достигли реки Дон. На военном совете было решено переправляться через реку и встретить врага за Доном и Непрядвой. В ночь с 20 (7) на 21 (8) сентября войска переправились через Дон и ранним утром 21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок между балкой Рыбий верх и рекой Смолкой на фронте около 1 км лицом на юго-восток, к водоразделу, откуда двигались силы Мамая.

На военном совете было решено переправляться через реку и встретить врага за Доном и Непрядвой. В ночь с 20 (7) на 21 (8) сентября войска переправились через Дон и ранним утром 21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок между балкой Рыбий верх и рекой Смолкой на фронте около 1 км лицом на юго-восток, к водоразделу, откуда двигались силы Мамая.

В авангарде русского войска были отряды Сторожевого полка. В передней линии находился Передовой полк. Основная линия русского боевого построения имела трёхчленное деление. В центре располагался Большой полк, его фланги прикрывали полки Правой и Левой руки, которые упирались краями в заросшие лесом отроги балки и речки. За большим полком располагался резерв.

Предугадывая ход битвы, русские полководцы разместили восточнее полка Левой руки в большом лесном урочище Зелёная Дубрава Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин.

Битва началась поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырём Челубеем. Затем татарская конница, смяв передовой полк, стала теснить большой полк. Русские полки несли значительные потери. Великий князь Дмитрий в доспехах рядового бился среди воинов того же полка.

Русские полки несли значительные потери. Великий князь Дмитрий в доспехах рядового бился среди воинов того же полка.

Однако русские выстояли, и тогда, создавая численный перевес, Мамай бросил последние свежие силы на полк Левой руки. Понесший значительные потери полк начал отступать. Не спас положение и выдвинутый на помощь резерв. Огибая фланг Большого полка, золотоордынская конница стала выходить в тыл московской рати. Создалась реальная угроза окружения и уничтожения русских сил. Наступила кульминация сражения. В этот момент в спину прорвавшимся ордынцам ударил Засадный полк.

Внезапное введение в бой свежих русских сил коренным образом изменило ситуацию. Вступление в бой Засадного полка послужило сигналом к всеобщему наступлению московской рати. Началось массовое бегство войска Мамая. Его преследование велось до наступления темноты.

Победа была полной, однако русская рать в ходе сражения понесла большие потери. Семь дней собирали и хоронили в братских могилах павших воинов.

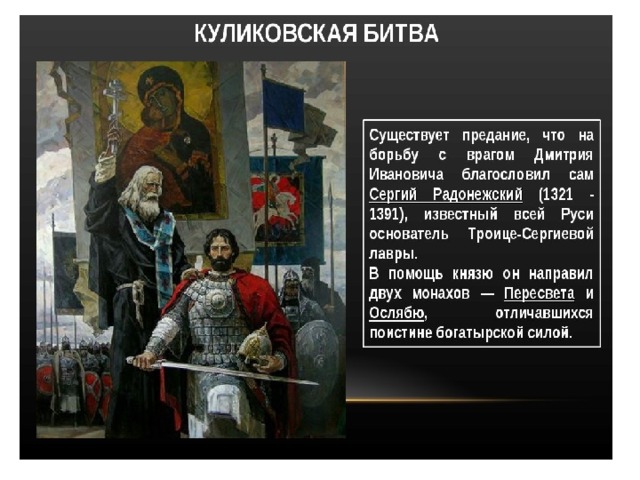

Божественное заступничество

Битва на Куликовом поле стала решающим столкновением Руси с Ордой, властвовавшей над русскими землями почти полтора столетия. Великий поход на ордынцев был освящён духовным авторитетом игумена земли русской – преподобного Сергия. Именно к нему в Троицкую обитель отправился великий князь Дмитрий Иванович накануне сражения с Мамаем, желая получить благословение перед трудным и опасным делом. Про визит государя московского в Сергиев монастырь повествует «Сказание о Мамаевом побоище». Сергий Радонежский не только благословил князя на битву, но и предрёк победу. «Не сейчас ещё, господин мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уж венцы плетутся». Сергий «…окропил его священной водою и всё христолюбивое его войско и осенил великого князя крестом Христовым — знамением на челе». Потом он сказал Дмитрию Ивановичу: «Пойди, господин, на поганых половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником». И добавил тихо: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш».

И добавил тихо: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш».

Многие знают об участии в битве двух монахов – Александра Пересвета и Андрея Ослябя. Предположительно, оба инока происходили из брянских бояр и славились воинским мастерством. Преподобный Сергий Радонежский благословил обоих монахов перед Куликовской битвой: «И дал он им вместо оружия тленного нетленное – крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золочёных возлагать его на себя». Известие об участии в битве троицких иноков-воинов внесло дополнительное спокойствие в русское войско. Ещё большее успокоение внесла битва Пересвета с Челубеем. Это был ритуальный поединок богатырей, результат которого расценивался обеими сторонами как знамение, предрекавшее исход всей битвы.

Существует несколько версий боя между Пересветом и Челубеем. Согласно одной из них, оба противника, на конях и с копьями, столкнулись друг с другом и мёртвыми рухнули наземь. По другому рассказу, Челубей пошёл на хитрость: его копьё оказалось длиннее, чем требовалось. Благодаря такой уловке противник сразу вышибался из седла и не имел никаких шансов достать обидчика. Но Александр Пересвет, зная это, снял доспехи и остался в одной схиме (монашеской накидке с изображением креста), осуществляя призыв преподобного Сергия воевать крестом, а не мечом. В итоге копьё Челубея пронзило инока, но благодаря этому Пересвет смог сблизиться с ордынцем, достать его и убить. Тот свалился с седла, а смертельно раненый монах сумел доехать до своих и только там испустил дух. Жертвенный подвиг Александра Пересвета вдохновил войско Дмитрия Донского на успех.

Благодаря такой уловке противник сразу вышибался из седла и не имел никаких шансов достать обидчика. Но Александр Пересвет, зная это, снял доспехи и остался в одной схиме (монашеской накидке с изображением креста), осуществляя призыв преподобного Сергия воевать крестом, а не мечом. В итоге копьё Челубея пронзило инока, но благодаря этому Пересвет смог сблизиться с ордынцем, достать его и убить. Тот свалился с седла, а смертельно раненый монах сумел доехать до своих и только там испустил дух. Жертвенный подвиг Александра Пересвета вдохновил войско Дмитрия Донского на успех.

По одному из преданий, Андрей Ослябя также погиб в бою на Куликовом поле. Рассказывали, что инок первым ринулся в бой после гибели Пересвета. Он же отнёс раненого князя Дмитрия в сторону под берёзу, где его и нашли после сражения.

Александр Пересвет и Андрей Ослябя были погребены в Москве рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Оба инока-воина причислены Русской православной церковью к лику святых. Их память совершается 7(20) сентября.

Их память совершается 7(20) сентября.

Музейный комплекс в Моховом

Пока мы в мыслях прокручивали знания по истории, подъехали к новому музею, открытому в 2016 году на месте бывшей деревни Моховое. Оговорюсь сразу, что посетить его лучше с экскурсоводом – уж очень интересно они рассказывают.

С первого взгляда понятно, что музей имеет необычную архитектуру. Очевидно, что главным экспонатом музейного комплекса должно быть само поле, и здание не имеет права доминировать над подлинными декорациями трагедии. Поэтому музей максимально «сровняли» с землёй, сделав его в виде холма, поросшего ковылем. Два корпуса музея похожи на два войска, готовых ринуться в бой. К пролегающей между ними «линии фронта», рассекшей холм надвое, ведёт самая прямая дорога в музей. По краям – направленные друг на друга ряды острых копий.

Здесь, между двух корпусов, и начинается «научная» часть музейной экспозиции. Архитекторы нашли около 50 монет с гербами княжеств, которые участвовали в Куликовской битве, сделали их копии и вставили в кладку: получилась отдельная мини-выставка для экскурсантов. Появились здесь и каменные панно, повторяющие сюжеты отделки храма Покрова-на-Нерли – одного из красивейших примеров древнерусского зодчества. Наконец, в стену врезали точный слепок знаменитого новгородского креста – в конце XIV века в честь победы русского войска над Мамаем его выпилили из белого камня по заказу архиепископа Алексия.

Появились здесь и каменные панно, повторяющие сюжеты отделки храма Покрова-на-Нерли – одного из красивейших примеров древнерусского зодчества. Наконец, в стену врезали точный слепок знаменитого новгородского креста – в конце XIV века в честь победы русского войска над Мамаем его выпилили из белого камня по заказу архиепископа Алексия.

Перед нами первый большой зал «Битва и битвы». Дух замирает сразу — с обеих сторон смотрят великие воины разных эпох.

Далее экспонаты рассказали, что такое русские княжества шесть веков назад и как выглядела столица Золотой Орды – город Сарай. Проходя из зала в зал, мы вместе с князем московским Дмитрием Ивановичем смогли пройти ратный путь от Москвы до Куликова поля и узнать, как великий князь получил почётное имя Донской.

Экспозиция довольно большая и интересная, расположена на площади 2000 кв. м. В музее много интерактивных элементов, есть образцы снаряжения русских и ордынских воинов. Отдельные предметы вооружения мы смогли подержать в руках, оценив их реальный вес. Между прочим, снаряжение весило около 60 килограммов. Натянули средневековый лук и узнали, смогла ли попасть наша стрела в цель.

Между прочим, снаряжение весило около 60 килограммов. Натянули средневековый лук и узнали, смогла ли попасть наша стрела в цель.

После этого нам выпала честь пообщаться с самими участниками битвы. Даже такое тут возможно! На стене висят два портретного размера интерактивных планшета, позволяющие «включить» одного из участников события и послушать, что он говорит.

Современные мультимедийные средства, которыми насыщена экспозиция, дают возможность получить сведения о средневековой жизни, в том числе и через игру. Мы попробовали прочитать тексты, написанные древним летописцем. Виртуально раскрасили средневековую миниатюру и примерили на себя роль реставратора.

Сердце музея – большой макет Куликовской битвы с многочисленными фигурками. Он наглядно показывает, какой дорогой шли воины Дмитрия Донского, как были выстроены войска перед сражением, где прятался знаменитый Засадный полк, решивший исход сражения и, конечно, как проходила сама битва.

Зал реликвий, без сомнения, самое сокровенное место. Здесь мы смогли познакомиться с истинными свидетелями битвы — археологическими находками, однозначно определяющими место сражения. А небольшой фильм, началом которого был поединок Пересвета с Челубеем, перенёс нас в самую гущу битвы: мы посмотрели на сражение с точки зрения воина, находящегося в самом его центре. Честно признаюсь, что от увиденного у меня бежали по телу мурашки. Казалось, что от схватки нас отделяли не столетия, а считанные минуты.

Здесь мы смогли познакомиться с истинными свидетелями битвы — археологическими находками, однозначно определяющими место сражения. А небольшой фильм, началом которого был поединок Пересвета с Челубеем, перенёс нас в самую гущу битвы: мы посмотрели на сражение с точки зрения воина, находящегося в самом его центре. Честно признаюсь, что от увиденного у меня бежали по телу мурашки. Казалось, что от схватки нас отделяли не столетия, а считанные минуты.

Подземный этаж музея посвящён современным наукам, которые помогают изучать события прошлого. Мы смогли узнать о палеографических исследованиях, археологических раскопках, работе почвоведов, выводах антропологов. Экспозиция даёт представление и о мирной жизни людей этой местности в средние века: чем занимались, что добывали, от чего умирали (о, ужас – редкие дожившие до 50 лет тогда считались долгожителями!).

Итогом рассказа о битве стало её отражение в памяти потомков – поэмы, картины, памятники и имена военных кораблей.

Одарив нашего экскурсовода Наталью аплодисментами за двухчасовую увлекательную экскурсию, мы вышли на смотровую площадку, открытую всем ветрам. Отсюда можно в деталях рассмотреть поле сражения. На пояснительной схеме указано, откуда двигались противоборствующие силы и где располагались русские и ордынские воины.

Отсюда можно в деталях рассмотреть поле сражения. На пояснительной схеме указано, откуда двигались противоборствующие силы и где располагались русские и ордынские воины.

На территории туристического комплекса есть гостевые дома для размещения туристов. Они выполнены в виде крестьянских домов, которые были в деревне Моховое, располагавшейся когда-то на этой территории. Рядом — живописные пруды. Летом здесь можно кататься на лодках и удить рыбу. Или просто сидеть на скамеечках и любоваться прекрасными окружающими пейзажами, что мы и сделали.

Затем мы поспешили в здание, где располагаются кассы, сувенирный магазин и кафе. Прикупив на память магнитики и утолив голод (кстати, цены в кафе нас приятно удивили своей доступностью), мы продолжили наше увлекательное путешествие.

Прощёный колодец

Примерно в 12 километрах от Красного холма, недалеко от посёлка Грибоедово, на берегу реки Дон находится Прощёный колодец, где, по преданию, после битвы Дмитрий Донской омывал свои раны и прощался с погибшими воинами. Источник в 2001 году был освящён патриархом Алексием II. О целебных свойствах этой воды известно многим.

Источник в 2001 году был освящён патриархом Алексием II. О целебных свойствах этой воды известно многим.

Природа в этом месте изумительно величественная. Не покидает ощущение, что время просто остановилось. Территория вокруг источника благоустроенная. Есть две купели. Одна на свежем воздухе, открытая. А вторая – закрытая. Совсем рядом примостилась небольшая часовенка Спаса Нерукотворного. Набрав святой воды (а некоторые отважились окунуться!), наполненные позитивом и энергией, мы заняли свои места в автобусе для возвращения домой. Отъезжая, решили, что обязательно вернёмся сюда вновь.

КСТАТИ ГОВОРЯ

18 сентября на Куликовом поле состоялось празднование 641-й годовщины знаменитой битвы, и некоторые сотрудники редакции, воодушевлённые коллективной поездкой, отправились туда снова, но уже с семьями. Они рассказали, что, по сложившейся традиции, праздничные мероприятия начались на Красном холме торжественным шествием от храма Сергия Радонежского к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, после чего состоялась лития по воинам, павшим за Отечество во все времена. Затем было шествие участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово», которое объединило представителей 77 клубов военно-исторической реконструкции. А самой яркой частью праздника стала театрализованная реконструкция сражения между русскими войсками и ордынскими полчищами. В музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое в этот день развернулась древнерусская ремесленная улица, где были воссозданы мастерские XIII-XIV веков.

Затем было шествие участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово», которое объединило представителей 77 клубов военно-исторической реконструкции. А самой яркой частью праздника стала театрализованная реконструкция сражения между русскими войсками и ордынскими полчищами. В музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое в этот день развернулась древнерусская ремесленная улица, где были воссозданы мастерские XIII-XIV веков.

РОССИЯ Кремль несет Богородицу на войну

«Донская» Мадонна, выставленная в Москве, чтобы вдохновить русских на успех в войне на Украине. То же самое православные власти сделали с Рублевской Троицей. Патриарх Кирилл продолжает свою пропутинскую военную риторику и еще больше закрывает дверь для диалога с Западом, также отказываясь присутствовать на 11-й ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ), крупнейшего экуменического органа, собравшегося в Карлсруэ.

Москва (AsiaNews) — После зачисления Святой Троицы в армию со знаменитой иконой Андрея Рублева, Православный Патриарх Кирилл также призвал Божию Матерь в образе другой иконы, похищенной из Третьяковской галереи.

«Донская» Мадонна экспонируется со вчерашнего дня по 2 сентября в большом соборе Донского монастыря в центре Москвы: она послужит «боевому» почитанию православных верующих, занятых восстановлением Святой Руси с освободительной войной Украины, захваченной «развратным» Западом.

Военная символика тесно связана с подобным переносом Троицы. Икона Рублева действительно вернулась в Сергиеву Лавру, где погребен святой радонежский монах, заказавший ее для своего ученика Андрея, и благословивший войско князя Дмитрия Московского на битву с татарами на берегах р. священный Дон.

Куликовская победа 1380 года считается датой рождения Святой Руси Московии, провозгласившей себя впоследствии «Третьим Римом»; Дмитрий получил прозвище «Донской», отсюда и название посвященного ему великого монастыря, закрытого Советами и вновь открытого в годы покойного Михаила Горбачева, что ознаменовало собой рассвет посткоммунистического религиозного возрождения. Донская икона считается чудотворной за многочисленные чудеса, совершенные по ее заступничеству, а также за то историко-идеологическое воспоминание, которое она представляет.

Если Рублевская Троица была «написана» (как говорят об иконах, которые являются текстами откровения, а не картинами) около 1420 года, то о происхождении Донской Мадонны у нас есть только предания, согласно которым донские казаки привезли ее как благоприятный подарок Дмитрию накануне Куликовской битвы.

Перед этим образом молился первый царь Иван Грозный в 1552 году, перед тем как отправиться на завоевание Казанского татарского ханства, окончательную победу над захватчиками Золотой Орды. Затем Иван взял в бой другую икону, ставшую еще более известной, Казанской иконы Божией Матери, подтвердив деятельное участие Божией Матери в успехах русского войска. Эта военная преданность подтверждается в церкви Победы, открытой в 2020 году, где на мозаике изображена вознесенная на небеса Мария среди советских пулеметов, занятых изгнанием нацистов.

Таким образом, Патриарх Кирилл решает еще более торжественно встать на престол Церкви, борющейся против всего мира, развращенного дьяволом, как раз в тот момент, когда в Карлсруэ, Германия, открывается 11-я Ассамблея Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), высшая экуменическое собрание, в котором он сам несколько раз принимал активное участие в прошлые годы. Духовно-идеологический путь Кирилла символизирует дрейф путинской России от диалога к изоляции.

Духовно-идеологический путь Кирилла символизирует дрейф путинской России от диалога к изоляции.

Заседание Собора считалось последней возможностью Кирилла вернуться, чтобы показать себя непосредственно Западу и противостоять другим христианским конфессиям, отказавшись даже от возможности встретиться с Папой Франциском на «нейтральной» земле Казахстана. В последние месяцы несколько голосов предлагали исполнительному комитету ЕЦЦ исключить Московский Патриархат из состава членов, и если этого до сих пор не произошло, то также предложить русским возможность приехать и объясниться в Карлсруэ.

Однако на Ассамблее будет присутствовать московская делегация во главе с молодым митрополитом Антонием (Севрюком), недавно сменившим сосланного в Венгрию Илариона (Алфеева). Кирилл, вероятно, тоже думал об этой возможности конфронтации, когда решил несколько недель назад захватить более верного ему человека в качестве неожиданности, чтобы Иларион не уступил ни на какие предложения католиков и протестантов: Россия никому не уступит сегодня ни на Украине, ни в Германии, потому что она должна спасти мир от антихриста, с помощью Донской иконы Божией Матери (бас).

Сказка о Мамаевом побоище — История русской литературы

В рубрике ::: XIV-XV век, 1 пол.

Сказка о Мамаевом побоище — самое объемное произведение куликовского цикла. Он содержит наиболее подробный отчет о событиях Куликовской битвы.

В Сказке описаны приготовления к походу и уряжение или развертывание отрядов, боевой порядок и боевые задачи, поставленные перед каждым отрядом. Он содержит подробное описание продвижения русской армии от Москвы через Коломну к Куликовому полю. Здесь же приводится список князей и военачальников, участвовавших в боях, и отчет о переправе русских войск через Дон. Только из «Повести» мы узнаем, что исход битвы решил отряд во главе с князем Владимиром Серпуховским: перед самым началом битвы ему было велено выжидать в засаде, а его неожиданная атака с флангов и тыла на враг после того, как они ворвались в русские позиции, нанес им сокрушительное поражение. Также из «Повести» мы узнаем, что великий князь был найден без сознания, когда битва закончилась. Эти подробности и ряд других, в том числе и из легендарных источников (рассказ о поединке монаха Пересвета с монгольским воином перед битвой, эпизоды о помощи, оказанной русскими святыми и др.), дошли до нас только в «Сказании о Мамаевом побоище».

Эти подробности и ряд других, в том числе и из легендарных источников (рассказ о поединке монаха Пересвета с монгольским воином перед битвой, эпизоды о помощи, оказанной русскими святыми и др.), дошли до нас только в «Сказании о Мамаевом побоище».

Сказка часто переписывалась и перерабатывалась вплоть до начала восемнадцатого века и сохранилась в восьми редакциях и большом количестве версий. Многочисленные иллюминированные рукописи этого произведения свидетельствуют о его популярности среди средневекового читателя как произведения, предназначенного для индивидуального чтения. 15 Главный герой Повести — Дмитрий Донской. «Повесть» — это не только рассказ о Куликовской битве. Он также предназначался для превозношения великого князя Московского. Автор изображает Дмитрия мудрым и смелым полководцем, подчеркивая его воинскую доблесть и доблесть. Все остальные персонажи произведения группируются вокруг Дмитрия. Дмитрий — старший русский князь, а остальные князья — его верные помощники, его вассалы, его младшие братья.

Поход Дмитрия благословлен митрополитом Киприаном в Сказании. На самом деле Киприана в 1380 г. в Москве не было. Это не ошибка автора, а литературно-публицистический прием. Из публицистических соображений автор «Повести», задавшийся целью представить великого князя Московского идеальным правителем и предводителем всех русских войск, должен был показать его в прочном союзе с митрополитом всея Руси. В литературном произведении он мог бы, конечно, воспользоваться поэтической вольностью, добавив благословение митрополита Киприана Дмитрию и его хозяину, тем более, что Киприан формально был митрополитом всея Руси в то время.

Во время Куликовской битвы князь Рязанский Олег и князь литовский Ягайло, сын погибшего в 1377 году великого князя литовского Ольгерда, в союзе с Мамаем. Однако «Повесть», описывая событие, происшедшее в 1380 году, говорит, что Ольгерд был литовским союзником Мамая. Как и в случае с благословением Киприана, это не ошибка, а сознательный литературно-публицистический прием. Для русского читателя конца XIV — начала XV века и для москвичей в особенности имя Ольгерда было связано с воспоминаниями о его походах на Московское княжество. Он был коварным и опасным врагом, чья военная хитрость упоминается в летописной записи о его смерти. Называть Ольгерда соратником Мамая вместо Ягайло можно было лишь тогда, когда его имя еще свежо было в народной памяти как имя опасного врага Москвы. В более поздний период эта смена имен была бы бессмысленной. 16

Для русского читателя конца XIV — начала XV века и для москвичей в особенности имя Ольгерда было связано с воспоминаниями о его походах на Московское княжество. Он был коварным и опасным врагом, чья военная хитрость упоминается в летописной записи о его смерти. Называть Ольгерда соратником Мамая вместо Ягайло можно было лишь тогда, когда его имя еще свежо было в народной памяти как имя опасного врага Москвы. В более поздний период эта смена имен была бы бессмысленной. 16

Призвав соратником Ольгерда Мамая, автор «Повести» усилил и публицистическую, и литературную стороны своего произведения: на Москву напали самые коварные и опасные враги, но и они потерпели поражение. Была и другая причина такой смены имени: Андрей и Дмитрий, сыновья Ольгерда, в союзе с князем Дмитрием Московским. Таким образом, было показано, что собственные дети Ольгерда борются против него, что также усилило публицистические и повествовательные элементы произведения.

Мамай, враг земли русской, изображен автором «Повести» в крайне негативном свете. Если Дмитрий — воплощение света, предводитель благородного дела, действиями которого руководит Бог, то Мамай — олицетворение тьмы и зла — за ним стоит Дьявол. Принцип абстрактного психологизма виден здесь очень отчетливо.

Если Дмитрий — воплощение света, предводитель благородного дела, действиями которого руководит Бог, то Мамай — олицетворение тьмы и зла — за ним стоит Дьявол. Принцип абстрактного психологизма виден здесь очень отчетливо.

Героический характер события, изображенного в «Сказании», объясняет, почему автор обратился к устным преданиям о Мамаевом бое. Эпизод боя перед битвой между монахом Троице-Сергиевой лавры Пересветом и монгольским воином, вероятно, восходит к устной легенде. Эпический элемент чувствуется в рассказе об «испытании примет» Дмитрием Волынским; опытный полководец Дмитрий Волынский выезжает с великим князем в сумерках накануне битвы, в степь, между русским и монгольским войсками, и Дмитрий слышит плач земли о монгольских и русских воинах: будет много мертвы, но русские одержат победу. Устное предание, вероятно, стояло за утверждением в «Повести» о том, что Дмитрий перед битвой надел свои княжеские доспехи на своего любимого полководца Михаила Бренка и, облачившись в одежду простого воина, первым бросился в бой с железной дубиной в руке. рука.

рука.

Влияние устной народной поэзии на «Сказку» проявляется в использовании автором изобразительных средств народной традиции. Русские богатыри сравниваются с соколами и кречетами, русские бьют врага «как бы лес валят, или траву косою косят». Плач великой княгини Евдокии после расставания с князем, уходящим воевать с монголами, также можно рассматривать как пример влияния фольклора. Хотя автор представляет это причитание в форме молитвы, в нем все же можно обнаружить элементы народного причитания.

Описание русского хозяина яркое и яркое. Возможно, что здесь на автора «Повести» повлияла поэтика Галицко-Волынской летописи: «И доспехи сынов Руси были, как вода, струящаяся по ветру, золотые шлемы на головах их сияли, как утренняя заря. в ясную погоду, и вымпелы их шлемов трепетали, как огненное пламя». В описаниях природы обнаруживается лиричность и стремление связать эти описания с событиями. Некоторые замечания автора глубоко эмоциональны и реалистичны. Например, описывая прощание жен с воинами, покидающими Москву на борьбу с врагом, автор пишет, что жены «от слез и задушевных криков ни слова сказать не могли», и добавляет, что «сам великий князь еле сдерживая слезы, не плакал перед народом».

Например, описывая прощание жен с воинами, покидающими Москву на борьбу с врагом, автор пишет, что жены «от слез и задушевных криков ни слова сказать не могли», и добавляет, что «сам великий князь еле сдерживая слезы, не плакал перед народом».

Автор Повести широко использовал поэтические образы и приемы в «Задоньяде». Взаимодействие этих двух произведений было двусторонним: в поздних рукописях «Задоньяди» мы находим вставки из «Сказания о Мамаевом побоище».

Вопрос о том, когда была написана «Сказка», является трудным и, несмотря на обширную литературу по ней (большое количество работ появилось на эту тему в последнее время в связи с 600-летием Куликовской битвы), до сих пор остается открытым. Мы придерживаемся мнения, что произведение было написано в первой четверти XV века. Особый интерес к Куликовской битве в это время можно объяснить усилением напряженности в отношениях с Ордой и, в частности, походом Едигея на Русь в 1408 г. Нападение Едигея, увенчавшееся успехом из-за отсутствия единства среди русские князья, информировали народ о необходимости восстановления единства под руководством великого князя Московского для борьбы с внешним врагом.