Содержание

История г. Ломоносова «Ораниенбаум»

Краткая историческая справка «О возникновении города Ораниенбаума.»

История герба

Загородный участок, на котором теперь расположен Ломоносов, Петр I подарил своему соратнику великому князю А. Д. Меньшикову. К тому времени князь уже строил для себя несколько резиденций: одну в Усть-Ижоре, другую возле Стрельны – Фаворит, третью в Петергофе – Монкураж.

Меньшиков руководил строительством Кронштадской крепости на острове Котлин. Поэтому для своей новой резиденции он выбрал место напротив южной оконечности этого острова, всего в пяти верстах от нее. Здесь была маленькая рыбацкая деревенька.

Сотни крепостных из принадлежащих Меньшикову деревень, вольные мастеровые и солдаты пехотных полков начали строительство. Они выполняли земляные работы, рыли канал и искусственные водоемы, готовили обширный участок для создания парка. Селились они восточнее будущей резиденции, где вскоре из маленькой (на 45 дворов) деревни выросла большая дворцовая слобода.

С названием резиденции связана интересная легенда. В 1704 г. Здесь была обнаружена оранжерея, в которой росли померанцевые деревья (дикие апельсиновые саженцы). На каждом из них висела табличка с надписью: Oranienbaum (в переводе с нем. – «померанцевое дерево»). Петра I эти таблички немало позабавили, и он назвал дачу Меньшикова Ораниенбаумом.

По другой версии, Меньшиков дал своей резиденции название в честь английского короля Вильгельма III Оранского (1650-1702), которого очень уважал Петр I.

В течение 15 лет(1710- 1725) в Ораниенбауме появились Большой дворец и Нижний парк с каналом, ведущим к заливу. Петр I часто останавливался здесь по дороге в Кронштадт.

В 1743 г. Императрица Елизавета Петровна подарила резиденцию своему племяннику Петру Федоровичу – будущему императору Петру Ш. Большой дворец был восстановлен. К юго-востоку от него появился дворец Петра III, а на правом берегу реки Карости – крепость Петерштадт для военных учений. В долине реки был создан парк – ныне он называется Петровский.

В годы царствования Екатерины II к юго-западу от Большого дворца для нее была построена Собственная дача (1762). В ансамбль Собственной дачи вошли Китайский дворец, Катальная горка, Кавалерский корпус, Фрейлинский домик и пристань у пруда рядом с дворцом.

У китайского дворца был разбит обширный Верхний парк. Он состоял из двух частей: регулярного сада и пейзажного парка, входившего тогда в моду. В XIX в. Весь дворцовый парк стал пейзажным.

Во второй половине XVIII в. Главным архитектором Ораниенбаума был А. Риналди. Он сыграл исключительную роль в создании дворцово-паркового ансамбля.

Ныне в состав дворцово-паркового музея-заповедника в Ломоносове входит несколько ансамблей:

- Большой Ораниенбаумский (Меньшиковский) дворец и нижний сад

- Петерштадт с дворцом Петра III и Петровским парком

- Собственная дача и Верхний парк

В ансамблях отражена архитектура петровский эпохи (начала XVIII в.) и классицизма екатерининской эпохи (60-70-х гг. XVIII в).

XVIII в).

До 1917 г. Ораниенбаум был загородной резиденцией царской семьи и знати. Затем он превратился в музей.

В Великую Отечественную войну на подступах к Ломоносову велись ожесточенные бои. Город не был захвачен, и его дворцово-парковый ансамбль сохранился в первозданном виде.

В 1948 г. Ораниенбаум был переименован в Ломоносов. Название «Ораниенбаум» сохранилось за железнодорожной станцией города.

В 1946 г. В заповеднике начались реставрационные работы. В наши дни реставрация продолжается.

Новости

Скоро, скоро Новый год!

23 декабря праздник двора

С Новым Годом, Рождеством — настоящим волшебством

21 декабря выставка на Ораниенбаумском

Hand made

16 декабря выставка-ярмарка на Дворцовом

Dance

15 декабря урок танцев

Волшебная кисть

3, 4, 5 января новогодний праздник в Краеведческом музее

Все новости

Подписаться на новости

Ломоносов и история — РУССКАЯ ИСТОРИЯ

В. В. Фомин, д. и. н., зав. кафедрой отечественной истории Липецкого государственного педагогического университета

В. Фомин, д. и. н., зав. кафедрой отечественной истории Липецкого государственного педагогического университета

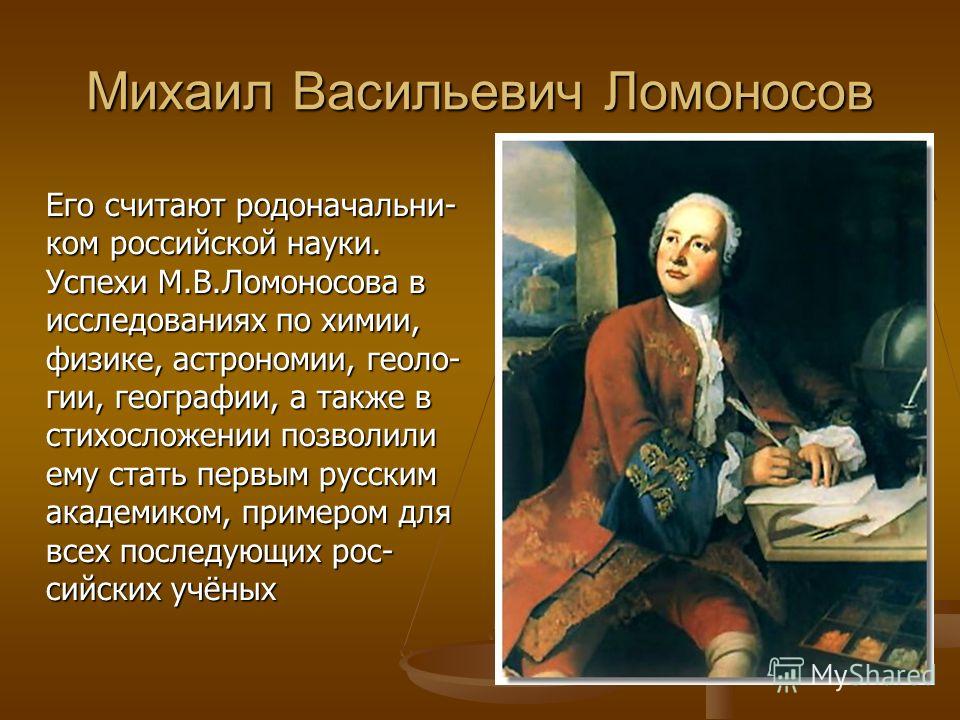

Трёхсотлетие со дня рождения М. В. Ломоносова – прекрасный повод ещё раз обратиться к личности нашего великого соотечественника, сыгравшего исключительную роль в русской истории. Мы до сих пор пользуемся плодами его титанической деятельности Мощный интеллект Ломоносова, целеустремлённое движение к знаниям оставили нам уникальный пример того, как человек благодаря таланту мужеству и упорному труду может добиться недостижимой мечты.

Феноменальностью Ломоносова восхищались, ему воздавали должное многие именитые современники. «Я всегда изумлялся Вашему счастливому дарованию, выдающемуся в различных научных областях», – говорил русскому гению другой гений, швейцарский математик Л. Эйлер в письме от 19 марта 1754 года. О работах великого русского ученого высоко отзывались и другие авторитеты той эпохи: французский географ и астроном Ш. М. Кондамин, немецкий астроном Г. Гейнзиус, философ И. Г. С. Формей, математик и физик Г. В. Крафт, который называл его «гением, превосходящим всех».

Гейнзиус, философ И. Г. С. Формей, математик и физик Г. В. Крафт, который называл его «гением, превосходящим всех».

Учитель Ломоносова, выдающийся немецкий философ и крупнейший специалист в области физико-математических наук Х. Вольф, 6 августа 1753 года писал своему бывшему ученику: «С великим удовольствием я увидел, что вы в академических “Комментариях” себя учёному свету показали, чем вы великую честь принесли вашему народу. Желаю, чтобы вашему примеру многие последовали». В 1765 году академик Петербургской академии наук Яков фон Штелин подвёл итог научному наследию Ломоносова: «Велики творения его в области поэзии, красноречия, грамматики, отечественной истории, физики, математики и астрономии. Прославленный сочинениями своими, он избирается членом Шведской и Болонской академий».

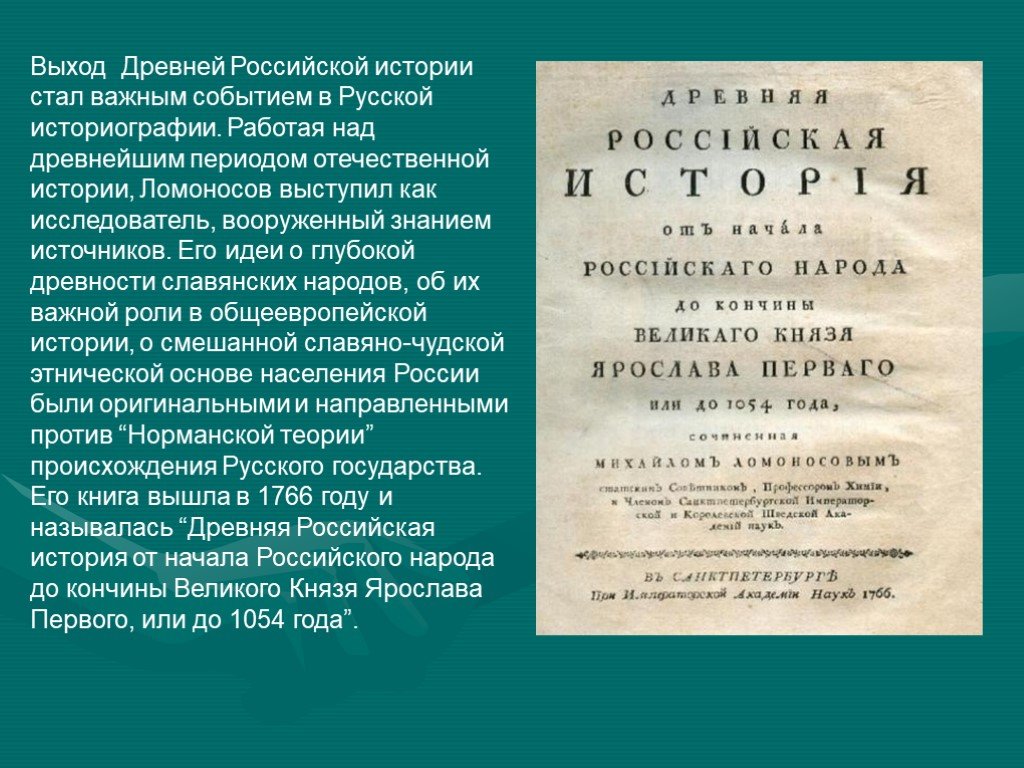

Заслуги русского энциклопедиста в изучении отечественной истории, особенно учитывая, что в середине XVIII века она была мало исследована, действительно очень значимы. Его исторические труды послужили становлению национального самосознания русского общества. Образно и точно охарактеризовал эти заслуги в 1865 году П. А. Лавровский. Он отмечал, что в анализе русской истории он совершил многотрудный подвиг, натолкнувшись «на непочатую ещё почву, и вынужден был сам и удобрять, и вспахивать, и засевать, и боронить её», а своим «Кратким российским летописцем» создал «остов русской истории».

Образно и точно охарактеризовал эти заслуги в 1865 году П. А. Лавровский. Он отмечал, что в анализе русской истории он совершил многотрудный подвиг, натолкнувшись «на непочатую ещё почву, и вынужден был сам и удобрять, и вспахивать, и засевать, и боронить её», а своим «Кратким российским летописцем» создал «остов русской истории».

Анализ исторического наследия Ломоносова показывает, что, несмотря на определённые заблуждения и ошибки, характерные для исторической мысли XVIII века, его работы отличаются глубиной и широким охватом отечественной и всемирной истории. Он прекрасно владел древнегреческим, латинским, немецким, французским, несколькими славянскими языками и знал в оригинале все известные письменные источники, а также исследования западноевропейских учёных, имеющие отношение к прошлому славян и русских. Он умело использовал метод исторической критики и придерживался принципа историзма. Все эти качества высокопрофессионального историка и поразительная научная прозорливость привели Ломоносова к выдающимся открытиям, принятым исторической наукой.

Так, например, он утверждал равенство народов перед историей: «Большая одних древность не отъемлет славы у других, которых имя позже в свете распространилось… Не время, но великие дела приносят преимущество». Он писал об отсутствии «чистых» народов и сложном их составе: «Ибо ни о едином языке утвердить невозможно, чтобы он сначала стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть оных видим военными неспокойствами, переселениями и странствованиями в таком между собой сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество». Его труды описывали «величество и древность» славян: «Народы от имён не начинаются, но имена народам даются». Он повествовал о скифах и сарматах как древних обитателях России, о сложном этническом составе скифов, о складывании русской народности на полиэтничной основе, об участии славян в Великом переселении народов и падении Западно-Римской империи. Он указывал на родство венгров и чуди, исследовал прибытие Рюрика в Ладогу.

Труды Ломоносова пронизаны мыслью о высоком уровне развития русской культуры. «Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели». Известен его спор с Г. Ф. Миллером в 1749–1750 годах о том, как относиться к свидетельствам иностранцев о России. Ломоносов убедительно писал о ненадёжности «иностранных писателей» при изучении отечественной истории, так как они имеют «грубые погрешности». Г. Ф. Миллер, до крайности абсолютизировавший тогда показания иностранцев, позже прямо признал свою неправоту и утверждал, что, если пользоваться только иностранными авторами, то «трудно в том изобрести самую истину, ежели притом» не работать с летописями и хронографами. Иностранцы недолго бывали в России, большинство из них не знало русского языка, и «то они слышали много несправедливо, худо разумели и неисправно рассуждали».

«Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели». Известен его спор с Г. Ф. Миллером в 1749–1750 годах о том, как относиться к свидетельствам иностранцев о России. Ломоносов убедительно писал о ненадёжности «иностранных писателей» при изучении отечественной истории, так как они имеют «грубые погрешности». Г. Ф. Миллер, до крайности абсолютизировавший тогда показания иностранцев, позже прямо признал свою неправоту и утверждал, что, если пользоваться только иностранными авторами, то «трудно в том изобрести самую истину, ежели притом» не работать с летописями и хронографами. Иностранцы недолго бывали в России, большинство из них не знало русского языка, и «то они слышали много несправедливо, худо разумели и неисправно рассуждали».

В научных дискуссиях XVIII века зачастую использовались весьма резкие выражения. Отстаивая своё мнение, Ломоносов на них не скупился. Известно, как он обоснованно осадил Шлецера, старавшегося русские слова вывести из германских языков: «Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина». Позже В. О. Ключевский полностью признал принципиальную правоту ученого, хотя и считал, что он «до крайности резко разобрал» «Русскую грамматику» Шлецера. Речь-диссертация Миллера, вызвавшая дискуссию 1749–1750 годов, была охарактеризована Ломоносовым как «дурная» и «вздорная». Его мнение поддерживали классики норманнизма. А. Л. Шлецер считал многие её положения «глупостями» и «глупыми выдумками», А. А. Куник коротко назвал «препустой».

Позже В. О. Ключевский полностью признал принципиальную правоту ученого, хотя и считал, что он «до крайности резко разобрал» «Русскую грамматику» Шлецера. Речь-диссертация Миллера, вызвавшая дискуссию 1749–1750 годов, была охарактеризована Ломоносовым как «дурная» и «вздорная». Его мнение поддерживали классики норманнизма. А. Л. Шлецер считал многие её положения «глупостями» и «глупыми выдумками», А. А. Куник коротко назвал «препустой».

Ломоносов установил полнейшую научную несостоятельность норманнской теории, выдуманной шведскими донаучными авторами XVII века. Он указал на отсутствие следов руси в Скандинавии. Норманнисты почти 130 лет игнорировали этот вывод, пока в 1870-х годах датский лингвист В. Томсен не признал, что скандинавского племени по имени русь никогда не существовало и что скандинавские племена «не называли себя русью». Сведений о Рюрике в скандинавских источниках не существовало, и позже немец Г. Эверс охарактеризовал молчание скандинавских преданий о Рюрике как «убедительное безмолвие». Именно Ломоносов обнаружил, что в древнерусской топонимике нет скандинавских названий, как нет скандинавских слов и в русском языке. Если бы племя русь было скандинавским, то «должен бы российский язык иметь в себе великое множество слов скандинавских».

Именно Ломоносов обнаружил, что в древнерусской топонимике нет скандинавских названий, как нет скандинавских слов и в русском языке. Если бы племя русь было скандинавским, то «должен бы российский язык иметь в себе великое множество слов скандинавских».

Он подверг критике Г. З. Байера, который, «последуя своей фантазии, перевертывал весьма смешным и непозволительным образом имена наших первых князей, чтобы из них сделать имена скандинавские, при этом эти имена не имели на скандинавском языке никакого знаменования». В. О. Ключевский, говоря о способе Байера «интерпретировать» русские имена как скандинавские, подчеркивал, что «впоследствии многое здесь оказалось неверным, натянутым, но самый приём доказательства держится доселе» и сами по себе имена не указывают на язык их носителей.

Вместе с тем Ломоносов отмечал, вводя в научный оборот свидетельства византийского патриарха Фотия, давнее присутствие руси на юге Восточной Европы, где «российский народ был за многое время до Рурика». Г. Ф. Миллер затем также неоднократно подчёркивал, что «имя российское ещё и до Рюрика было употребительно в России». Потом и С. М. Соловьёв констатировал, что «название “русь” гораздо более распространено на юге, чем на севере, и что, по всей вероятности, на берегах Чёрного моря она была известна прежде половины IX века, прежде прибытия Рюрика с братьями». О черноморской руси, существовавшей до призвания варягов, речь в науке вели Е. Е. Голубинский, В. Г. Васильевский, Л. В. Падалко, В. А. Пархоменко, Д. Л. Талис, О. Н. Трубачёв, А. Г. Кузьмин.

Г. Ф. Миллер затем также неоднократно подчёркивал, что «имя российское ещё и до Рюрика было употребительно в России». Потом и С. М. Соловьёв констатировал, что «название “русь” гораздо более распространено на юге, чем на севере, и что, по всей вероятности, на берегах Чёрного моря она была известна прежде половины IX века, прежде прибытия Рюрика с братьями». О черноморской руси, существовавшей до призвания варягов, речь в науке вели Е. Е. Голубинский, В. Г. Васильевский, Л. В. Падалко, В. А. Пархоменко, Д. Л. Талис, О. Н. Трубачёв, А. Г. Кузьмин.

Говорил наш гений и о связи руси с роксоланами, об историческом бытии Неманской Руси, откуда пришли к восточным славянам варяги-русы, о широком значении термина «варяги». Варягами «назывались народы, живущие по берегам Варяжского моря». С. М. Соловьёв особенно ценил этот вывод Ломоносова и вслед за ним понимал под варягами не какой-то конкретный народ, а европейские дружины, «составленные из людей, волею или неволею покинувших своё отечество и принуждённых искать счастья на морях или в странах чуждых», «сбродную шайку искателей приключений». Неманская Русь позже возникла в трудах Г. Ф. Миллера, Н. М. Карамзина, И. Боричевского, М. П. Погодина.

Неманская Русь позже возникла в трудах Г. Ф. Миллера, Н. М. Карамзина, И. Боричевского, М. П. Погодина.

Ломоносов указывал, что имя Русь не имеет отношения к финскому названию Швеции Ruotsi. Профессиональные лингвисты Ю. Мягисте, Г. Шрамм, О. Н. Трубачёв, А. В. Назаренко пришли к такому же заключению. Ломоносов утверждал, что в «Сказании о призвании варягов» летописец выделял русь из числа других западноевропейских народов, не смешивая её со скандинавами. Учёный акцентировал внимание на факте поклонения варяжских князей славянским божествам. Он объяснял Миллеру, настаивавшему на их скандинавском происхождении, славянскую природу названий Холмогор и Изборска, отмечая при этом простейший способ превращения им всего русского в скандинавское: «Весьма смешна перемена города Изборска на Иссабург».

С опорой на широкий круг отечественных и зарубежных источников русский гений продемонстрировал, что варяги и варяжская русь, прибывшие в 862 году в земли восточных славян, вышли с южного берега Балтийского моря, где проживали славянские и славяноязычные народы. Этот главный вывод историка и антинорманниста Ломоносова подтверждает сейчас огромный археологический, антропологический, нумизматический и лингвистический материал.

Этот главный вывод историка и антинорманниста Ломоносова подтверждает сейчас огромный археологический, антропологический, нумизматический и лингвистический материал.

Весьма показательны заключения С. М. Соловьёва и В. О. Ключевского, не признававших русского гения как историка в силу своих норманнистских заблуждений, но вместе с тем отмечавших его вклад в историческую науку. Соловьёв особенно высоко оценивал ту часть «Древней российской истории», где разбираются источники. Он писал, что там «блестит во всей силе великий талант Ломоносова, и он выводит заключения, которые наука после долгих трудов повторяет почти слово в слово в наше время… Читатель поражается блистательным по тогдашним средствам науки решением некоторых частных приготовительных вопросов», например: о славянах и чуди как древних обитателях России, о дружинном составе «народов, являющихся в начале средних веков», о глубокой древности славян. Соловьёв восторгался его «превосходным замечанием о составлении народов».

Ключевский говорил, что «его критический очерк в некоторых частях и до сих пор не утратил своего значения… в отдельных местах, где требовались догадка, ум, Ломоносов иногда высказывал блестящие идеи, которые имеют значение и теперь. Такова его мысль о смешанном составе славянских племён … о том, что история народа обыкновенно начинается раньше, чем становится общеизвестным его имя». А в «Курсе русской истории» учёный развивает идею Ломоносова, что русский народ образовался «из смеси элементов славянского и финского с преобладанием первого».

В январе 1753 года Ломоносов в письме к И. И. Шувалову делился как историк самым сокровенным: «Коль великим счастием я себе почесть могу, ежели моею возможною способностию древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то весьма чувствую». Заветная мечта учёного сбылась, и несколько поколений наших соотечественников посредством его трудов приобщались к великому счастью открытия славных дел своих предков, стремясь не только ни в чём не уступать им, но ещё больше приумножать славу России.

Литература и источники

1. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. VI. М., 2011.

2. Фомин В. В. Варяги и варяжская русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005.

3. Фомин В. В. Ломоносов: Гений русской истории. М., 2006.

4. Фомин В. В. Ломоносовофобия российских норманнистов // Варяго-русский вопрос в историографии. М., 2010.

5. Фомин В. В. Начальная история Руси. М., 2008.

Клематис — королева лиан

- Пэт Чедвик

- /

Май 2016 г. — Том 2 № 5

- /

Садоводы всегда ищут растения, которые придадут ландшафту «вау-эффект». Для некоторых из нас клематис — это «святой Грааль» декоративных растений. Немногие растения вызывают столько охов и ахов, как клематис в полном цвету, покрывающий беседку или каменную стену. Даже бабочек, пчел и колибри привлекают клематисы не меньше, чем нас, людей. Один из самых эффектно цветущих лиан, клематис пользуется давней и заслуженной репутацией «королевы виноградников».

Для некоторых из нас клематис — это «святой Грааль» декоративных растений. Немногие растения вызывают столько охов и ахов, как клематис в полном цвету, покрывающий беседку или каменную стену. Даже бабочек, пчел и колибри привлекают клематисы не меньше, чем нас, людей. Один из самых эффектно цветущих лиан, клематис пользуется давней и заслуженной репутацией «королевы виноградников».

Источники разнятся по статистике, но можно с уверенностью сказать, что род клематисов насчитывает не менее 250 видов и более 2500 (в основном крупноцветковых) сортов. Член семейства Ranunculaceae , которое включает акониты, анемоны, лютики, пионы и морозники, род клематисов можно найти в большинстве стран в умеренных регионах северного полушария и, в некоторой степени, в южном полушарии. Большинство сортов клематиса представляют собой деревянистые листопадные лианы, устойчивые к зонам 3 или 4 USDA. Несколько видов, например C. armandii, являются вечнозелеными и, как правило, не такими выносливыми, как их лиственные родственники. Некоторые варианты относятся к кустовому типу, а не к лианам.

Некоторые варианты относятся к кустовому типу, а не к лианам.

Лозы клематиса значительно различаются по размеру и цвету. Большинство крупноцветковых гибридов имеют высоту от 8 до 12 футов, в то время как некоторые из мелких травянистых видов вырастают всего от 2 до 5 футов. Сильнорослые виды, такие как сладкий осенний клематис ( C. terniflora ) и анемоновый клематис ( C. montana ), могут достигать 20-30 футов в длину. Цвета клематисов варьируются от чисто-белого до темно-фиолетового с оттенками розового, лавандового, синего, фиолетового, желтого и красного, а также двухцветными.

В течение одного вегетационного периода крупноцветковый гибрид может иметь сотню или более звездообразных или блюдцевидных цветков размером от 4 до 10 дюймов в диаметре. Цветки могут быть одиночными, махровыми или полумахровыми. Цветы в форме урны или колокольчика на некоторых более мелких или местных видах, как правило, выглядят намного изящнее. Время цветения может длиться с весны до осени, в зависимости от выбора. Перистые или пушистые семенные головки, которые следуют за цветами, продолжают привлекать внимание к саду до конца вегетационного периода.

Перистые или пушистые семенные головки, которые следуют за цветами, продолжают привлекать внимание к саду до конца вегетационного периода.

Гибрид клематиса ‘Betty Corning’

Согласно данным Flora of Virginia и базе данных растений Министерства сельского хозяйства США, из примерно трех десятков североамериканских видов клематисов 11 произрастают в Вирджинии. C. viorna и C. crispa — два особенно очаровательных местных вида. У них крошечные цветки в форме колокольчиков, цвет которых варьируется от розового до фиолетово-фиолетового. C. texensis , произрастающий в Техасе, представлен сортами «Герцогиня Олбани» и «Принцесса Диана», оба из которых имеют цветки от 2 до 3 дюймов в форме тюльпана от розового до красновато-розового. Поскольку клематис широко подвергался гибридизации с 1800-х годов, существует множество скрещиваний между североамериканскими видами и их неместными аналогами. Например, «Бетти Корнинг», хорошо известный и заветный отмеченный наградами гибрид, представленный в 1932, является помесью C. crispa и C. viticella , родом из Южной Европы.

crispa и C. viticella , родом из Южной Европы.

Клематис виргинский

Из местных видов клематиса C. virginiana , возможно, является одним из наиболее широко распространенных. Этот осенне-цветущий вид, также известный как девственная беседка или дьявольская штопка, произрастает во всей восточной половине Северной Америки. Не путайте это растение с C. terniflora (клематис сладкий осенний), неместным видом из Азии. В отличие от подавляющего большинства видов клематисов, которые в целом ведут себя хорошо, оба C. virginiana и C. terniflora являются безудержно разрастающимися и агрессивными самосевами. Оба производят облака белых цветов шириной 1 дюйм, которые уступают место привлекательным, похожим на перья семенным головкам. Чтобы отличить их, посмотрите на листву. C. virginiana имеет зубчатые тройчатые листья (3 листочка). C. terniflora (который иногда продается под названием C. paniculata ) имеет слегка закругленные простые листья с гладкими краями. Если вы растете либо C. virginiana или C. terniflora , резко обрежьте их осенью сразу после цветения, чтобы они не успели завязать семена.

Если вы растете либо C. virginiana или C. terniflora , резко обрежьте их осенью сразу после цветения, чтобы они не успели завязать семена.

ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

Клематисы

имеют репутацию трудно выращиваемых растений. По сути, есть несколько причин для такого восприятия: (1) Поскольку большинство видов клематисов являются лианами, изначально требуется некоторая тренировка на опорах. (2) Клематису требуется 2 или 3 года, чтобы стать достаточно зрелым, чтобы производить великолепные витрины, которыми он известен. (3) Большинство клематисов необходимо обрезать ежегодно, и существует много путаницы в отношении того, когда и как обрезать. Если вы ищете мгновенное удовлетворение, возможно, вам больше понравится однолетнее растение, такое как ипомея, гиацинтовая фасоль или лунный цветок. В противном случае просто наберитесь терпения. Как только ваш клематис приживется, его, как правило, не сложнее выращивать и поддерживать, чем любое другое декоративное растение.

Культурные требования :

- Почва : Клематис лучше всего растет на влагоудерживающей, но хорошо дренированной почве.

- Свет : Большинство вьющихся и кустарниковых видов хорошо себя чувствуют либо на полном солнце, либо в полутени. Травянистые виды лучше всего чувствуют себя на полном солнце.

- Вода : Регулярно поливайте в периоды засушливой погоды в первые несколько сезонов после посадки.

Посадка :

- Выкопайте посадочную яму достаточно близко к опоре, чтобы лозу можно было легко направить на нее.

- Крупноцветковые виды и сорта, цветущие весной, посадите крону на 2–3 дюйма глубже в почву, чем в горшке. Это стимулирует рост побегов из-под уровня почвы и приводит к более густому растению. Также более глубокая посадка поможет обеспечить приживаемость растения в случае его заражения клематисным увяданием (об этом ниже).

- Посадка кроны травянистых и вечнозеленых растений на уровне почвы.

Обучение :

- Обеспечьте опору, например, шпалеру, беседку, столб, сетку или опору, чтобы клематис мог обвиваться вокруг. У многих видов клематисов есть усики, которые представляют собой тонкие модифицированные стебли или листья, которые скручиваются в кольца. Усики не только обвивают опору, но и обвивают друг друга или любое соседнее растение.

- Только что посаженный клематис вначале может понадобиться подвязать к опоре. Разложите побеги как можно шире на шпалере, чтобы обеспечить хорошее покрытие. В противном случае растение может расти концентрированной узкой колонкой вверх по шпалере.

КАК ОБРЕЗАТЬ КЛЕМАТИС

Руководство по начальной обрезке :

Если молодые, только что посаженные клематисы не обрезать, они могут дать несколько длинных одиночных стеблей с цветками только на кончиках каждого стебля. Чтобы поощрить несколько стеблей и более полную привычку, обрежьте только что посаженные лозы клематиса первой весной после того, как они были посажены, примерно на 12 дюймов выше уровня почвы. Это можно сделать в феврале или марте. Обязательно обрежьте каждый стебель чуть выше почки. Как только стебли начнут расти весной и летом, новые побеги следует разложить так, чтобы они равномерно располагались на опоре, и привязать их. Прищипывание развивающихся молодых побегов один или два раза будет способствовать дальнейшему ветвлению.

Чтобы поощрить несколько стеблей и более полную привычку, обрежьте только что посаженные лозы клематиса первой весной после того, как они были посажены, примерно на 12 дюймов выше уровня почвы. Это можно сделать в феврале или марте. Обязательно обрежьте каждый стебель чуть выше почки. Как только стебли начнут расти весной и летом, новые побеги следует разложить так, чтобы они равномерно располагались на опоре, и привязать их. Прищипывание развивающихся молодых побегов один или два раза будет способствовать дальнейшему ветвлению.

Общие рекомендации по обрезке:

Лозы клематиса

нуждаются в регулярной обрезке. Это правда жизни. Обрезка стимулирует сильный рост и цветение, а также сдерживает рост. Если не обрезать, клематис может превратиться в массу спутанных стеблей с небольшой листвой у основания и всеми цветами, сосредоточенными на кончиках стеблей. В целях обрезки лозы сгруппированы в три категории, и здесь возникает путаница. Если вы не можете вспомнить, к какой группе относится ваш клематис, вот подсказка: это зависит от того, в какое время года растение цветет. Например:

Например:

- Группа 1: Цветет с середины до конца весны. Обрезайте сразу после цветения в середине или конце весны. Эта группа цветет весной на прошлогодних приростах. После обрезки на новых побегах появятся почки для цветов следующего года. Медленнорастущие сорта могут не нуждаться в значительной обрезке. Чем меньше вы обрезаете, тем раньше появятся цветы следующего года. Так что будьте благоразумны в решении, как далеко назад подрезать.

Клематис высокогорный ‘Tage Lundell’

Сильнорослые или быстрорастущие сорта могут нуждаться в более серьезной обрезке, чтобы сдержать их размер. Если у вас есть очень старые клематисы группы 1 с одеревеневшими стеблями, не срезайте старую древесину, потому что она может не завязывать почки к следующему вегетационному сезону. Виды клематисов, принадлежащие к этой группе, включают C. alpina , C. armandii, C. macropetala и C. montana .

- Группа 2: Цветет дважды: в конце весны/начале лета и повторно в конце лета.

Обрезка в конце зимы и повторная обрезка после первого цветения весной или в начале лета. Эта группа состоит из многих крупноцветковых гибридов и является самой сложной группой для обрезки, потому что растения цветут дважды в течение вегетационного периода. Как правило, весеннее цветение происходит на прошлогодней древесине, а летнее — на новых побегах. Обрезка этой группы преследует двоякую цель: (1) сохранить здоровый каркас старой древесины и (2) стимулировать новый рост, чтобы максимизировать цветение в течение всего вегетационного периода. Время решает все.

Обрезка в конце зимы и повторная обрезка после первого цветения весной или в начале лета. Эта группа состоит из многих крупноцветковых гибридов и является самой сложной группой для обрезки, потому что растения цветут дважды в течение вегетационного периода. Как правило, весеннее цветение происходит на прошлогодней древесине, а летнее — на новых побегах. Обрезка этой группы преследует двоякую цель: (1) сохранить здоровый каркас старой древесины и (2) стимулировать новый рост, чтобы максимизировать цветение в течение всего вегетационного периода. Время решает все.Клематис ‘Нелли Мозер’

Один из подходов заключается в прореживании некоторых стеблей в конце зимы, а остальных – после первого цветения. Все срезы делайте над здоровыми новыми почками. Если это кажется слишком хлопотным, другой подход — подрезать все растение наполовину или больше каждые 2 или 3 года. В первый год после омолаживающей обрезки растение зацветет только один раз. Некоторые сорта растений в этой группе включают: C.

lanuginose, C. florida и крупноцветковые гибриды, такие как «Nelly Moser», «Miss Bateman», «Duchess of Edinburgh» и «Mrs. Чолмондели» и др.

lanuginose, C. florida и крупноцветковые гибриды, такие как «Nelly Moser», «Miss Bateman», «Duchess of Edinburgh» и «Mrs. Чолмондели» и др. - Группа 3: Цветет в конце лета/начале осени. Обрезка в конце зимы. Это самая простая группа для обрезки. Лианы клематиса группы 3 цветут в конце лета или осенью на новых побегах, которые были произведены в этом сезоне. Каждый год они дают новый прирост от основания, и поэтому их можно регулярно сильно обрезать. Просто обрежьте лозы примерно на 1 фут от земли. Если их не обрезать, члены этой группы продолжат расти с того места, где рост закончился в предыдущем сезоне. Это приведет к тому, что растение станет тяжелым. Более того, цветение будет происходить на кончиках каждого стебля, оставляя голое основание. Репрезентативные выборы растений в этой группе включают: C. viticella , C. x jackmanii , C. integrifolia, и C. terniflora .

Clematis viticella ‘Rubra’

Если вы все еще не понимаете обрезку, не беспокойтесь об этом. Даже если вы не обрезаете правильно, клематисы очень снисходительны. В худшем случае вы потеряете только один сезон цветения.

Даже если вы не обрезаете правильно, клематисы очень снисходительны. В худшем случае вы потеряете только один сезон цветения.

КЛЕМАТИСЫ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

С большинством клематисов проблем не возникнет, как только они приживутся в ландшафте. Тем не менее, они могут периодически страдать от некоторых типичных садовых вредителей, таких как тля, уховертки, белокрылки, красные паутинные клещи, слизни и улитки. Олени обычно не беспокоят клематисы, но кролики могут грызть нежные молодые побеги весной, когда они распускаются.

Клематис подвержен двум грибковым заболеваниям: мучнистой росе и увяданию клематиса. Мучнистая роса чаще всего возникает на растениях, высаженных в местах с плохой циркуляцией воздуха. Увядание клематиса – более серьезное заболевание, проявляющееся внезапным опадением лозы или какой-то ее части. Как правило, это происходит примерно в то время, когда растение готово зацвести. В течение нескольких дней после опадения стебель и листья чернеют и отмирают. Чтобы решить эту проблему, срежьте больные стебли чуть ниже уровня земли и уничтожьте все пораженные части растения. Лоза обычно отрастает от основания на следующий год , если он был посажен двумя почками под землю . Это заболевание в основном поражает крупноцветковые гибриды. Мелкоцветковые виды и их сорта менее восприимчивы. Растения в первый год своего роста кажутся более восприимчивыми к увяданию клематиса, чем укоренившиеся экземпляры.

Чтобы решить эту проблему, срежьте больные стебли чуть ниже уровня земли и уничтожьте все пораженные части растения. Лоза обычно отрастает от основания на следующий год , если он был посажен двумя почками под землю . Это заболевание в основном поражает крупноцветковые гибриды. Мелкоцветковые виды и их сорта менее восприимчивы. Растения в первый год своего роста кажутся более восприимчивыми к увяданию клематиса, чем укоренившиеся экземпляры.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Клематисы можно размножать одним из нескольких способов:

- Стеблевые черенки, которые можно собирать с весны до конца лета

- Несушки, которые можно делать с конца зимы до весны

- Семя. В то время как гибриды не появятся из семян, видовые клематисы будут. Осенью посейте семена в горшки и засыпьте тонким слоем компоста и песка. Храните горшки в прохладном месте или в неотапливаемой теплице до следующей весны, когда семена должны прорасти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДЕКОРАТИВНОМ САДУ

Выставка одной массы цветков клематиса, несомненно, вызовет у вас эффект «ВАУ», который вы хотите получить в декоративном саду. Некоторые предлагаемые способы включения этого красивого растения в ваш ландшафт включают следующее:0009

- Привяжите виноградную лозу к правильно расположенной шпалере, беседке или другой вертикальной конструкции в ландшафте, чтобы виноградная лоза могла стать звездой садоводческого шоу.

- Сплетите лиану вверх и через близлежащие кусты или деревья, если вы не хотите приучать растение к опорной конструкции. Розы и клематисы — классическое сочетание.

- Вырастите один или несколько растений вдоль низкого забора, чтобы замаскировать мусорные баки или оборудование для вентиляции и кондиционирования.

- Посадите один из самых компактных растений у основания почтового ящика. Избегайте использования для этой цели длинных плетей, так как они будут слишком большими для почтового ящика.

- Пусть кустовые виды расползаются в качестве напочвенного покрова.

- Растение в качестве фона для низкорослых однолетников и многолетников.

- Посадите у основания забора и позвольте лозе взобраться вверх и по опорам, чтобы разбить длинное пространство.

ИСТОЧНИКИ

AZ Энциклопедия садовых растений (Американское садоводческое общество, 2008 г.).

Флора Вирджинии ( Уикли, Алан С.; Людвиг, Дж. Кристофер; и Таунсенд, Джон Ф., 2012).

Местные растения юго-востока (Mellenchamp, Larry, 2014).

Веб-сайт службы охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США, база данных растений, plant.usda.gov

Скрытый смысл великолепного цветения клематиса – Цветочный магазин «Райский сад»

Скрытый смысл великолепного цветения клематиса

Опубликовано 21 марта 2019 г.

Цветы несут свое прекрасное очарование, независимо от времени года и времени года. Будь то детский душ или свадьба, помолвка или выпускной, всегда нужны цветы, чтобы придать вашему следующему событию дополнительную дозу волшебства.

Будь то детский душ или свадьба, помолвка или выпускной, всегда нужны цветы, чтобы придать вашему следующему событию дополнительную дозу волшебства.

Одним из таких сезонных цветов является клематис, потрясающе цветущее и вьющееся растение, обладающее собственной аурой. Клематисы часто пользуются популярностью, когда дело доходит до декоративных целей. Он несет в себе ряд различных значений, что делает его уникальным видом во всех смыслах. Хотя многие из них действительно связаны с особыми умственными способностями, многое еще предстоит открыть.

Ниже мы более подробно рассмотрим, почему великолепное цветение клематиса является таким интригующим цветочным компонентом для людей во всем мире.

Что в имени?

Клематис — это название сезонного цветка, название которого обычно называют женским растением. Это особенно верно в тех регионах мира, где английский широко распространен как первый или родной язык. Фактический термин клематис означает или относится к миру ментальной красоты.

Прекрасное символическое значение

Цветы клематиса символизируют красоту изобретательности или черту искусности. Многие эксперты предположили, что это, скорее всего, связано с его замечательной и умной способностью лазать по таким местам, как стены и шпалеры. С точки зрения символического представления, это снова представляет красоту умственной силы.

Клематис на других языках

История, связанная с цветком клематиса, происходит от греческого слова «клема». Клема означает ветку, или побег, или ветку, или просто отломиться. Когда дело доходит до русского, а также болгарского языка и культуры, цветок клематиса имеет дополнительное значение. И в этом радость путешественника. Это, конечно, не станет неожиданностью для многих людей, потому что цветение клематиса известно своей способностью путешествовать. Цветок поднимается вверх, чтобы достичь определенного уровня высоты, после чего удобно позиционируется.

Все дело в произношении

Произношение цветка клематиса также называют искусством.

Обрезка в конце зимы и повторная обрезка после первого цветения весной или в начале лета. Эта группа состоит из многих крупноцветковых гибридов и является самой сложной группой для обрезки, потому что растения цветут дважды в течение вегетационного периода. Как правило, весеннее цветение происходит на прошлогодней древесине, а летнее — на новых побегах. Обрезка этой группы преследует двоякую цель: (1) сохранить здоровый каркас старой древесины и (2) стимулировать новый рост, чтобы максимизировать цветение в течение всего вегетационного периода. Время решает все.

Обрезка в конце зимы и повторная обрезка после первого цветения весной или в начале лета. Эта группа состоит из многих крупноцветковых гибридов и является самой сложной группой для обрезки, потому что растения цветут дважды в течение вегетационного периода. Как правило, весеннее цветение происходит на прошлогодней древесине, а летнее — на новых побегах. Обрезка этой группы преследует двоякую цель: (1) сохранить здоровый каркас старой древесины и (2) стимулировать новый рост, чтобы максимизировать цветение в течение всего вегетационного периода. Время решает все. lanuginose, C. florida и крупноцветковые гибриды, такие как «Nelly Moser», «Miss Bateman», «Duchess of Edinburgh» и «Mrs. Чолмондели» и др.

lanuginose, C. florida и крупноцветковые гибриды, такие как «Nelly Moser», «Miss Bateman», «Duchess of Edinburgh» и «Mrs. Чолмондели» и др.