Содержание

Илья Малаков – биография актера, фото, личная жизнь, рост и вес 2022

Биография Ильи Малакова

Илья Малаков – актер Московского губернского театра, исполнитель главной роли в фильме «Легенда о Коловрате».

Актер Илья Малаков

Детство и юность

Илья родился 2 октября 1990 года в Рязани. У Малакова есть младшая сестра Арина – дизайнер украшений, преподаватель английского языка и молодая мама.

В подростковом возрасте Малаков серьезно увлекался греко-римской борьбой, получил III взрослый разряд. Несмотря на успехи в спорте, после окончания школы Илья поступил на факультет иностранных языков РГУ им. С.А. Есенина.

Илья Малаков родился в Рязани

В университете Малаков был одним из самых ярких студентов: молодой человек играл в КВН, активно участвовал в самодеятельности, ставил танцевальные номера. Именно в эти годы Илья осознал, что хочет связать свою жизнь не с языками, а со сценой. Получив диплом по специальности «информатика и иностранный язык», Малаков отправился в Москву, с первого раза поступил во ВГИК и стал студентом мастерской Александра Яковлевича Михайлова.

Получив диплом по специальности «информатика и иностранный язык», Малаков отправился в Москву, с первого раза поступил во ВГИК и стал студентом мастерской Александра Яковлевича Михайлова.

Театр

В годы обучения во ВГИКе и некоторое время после выпуска Малаков работал педагогом-хореографом в продюсерском центре для детей и тинейджеров «Эколь» и театре Бориса Грачевского «Ералаш». В 2013 году Илья играл роль Фредди в спектакле Театра Сергея Безрукова «Моя прекрасная и несчастная леди».

Илья Малаков в постановке «Калигула»

После окончания ВГИКа Малаков был принят в труппу Московского Губернского театра. Актера можно было увидеть в постановках «Калигула», «Слон», «Веселый солдат», «Кентервильское привидение».

Кино

Первая же роль Малакова в кино стала весьма яркой. Юноша снялся во второстепенной роли во в постапокалиптическом телесериале «Корабль» (2013-2015), повествующем о молодых курсантах, которые во время беззаботного отдыха на корабле становятся свидетелями катастрофы, в результате которой все материки скрылись под водой. Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Певцов, Владимир Виноградов, Агриппина Стеклова и Роман Курцын.

Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Певцов, Владимир Виноградов, Агриппина Стеклова и Роман Курцын.

Илья Малаков в фильме «Корабль»

Параллельно съемкам в нашумевшем сериале Илья снялся в небольших ролях в мелодраме «Гвоздь» и фэнтези-комедии «Повелители снов».

В 2015 году Малаков появился в мелодраматическом сериале Дмитрия Сорокина «Сельский учитель», где сыграл одиннадцатиклассника Николая Агафонова. Блестящее исполнение молодым актером образа типичного деревенского школьника пришлось по душе многим зрителям.

Малаков Илья Сергеевич

В 2016 года Малаков снялся в сериале на историческую тему «Партия» режиссера Юрия Кузьменко, однако работы над проектом не были завершены.

Личная жизнь Ильи Малакова

О личной жизни Ильи известно мало. Вероятнее всего, сердце молодого актера не занято – по признаниям Малакова, карьера для него пока что на первом месте. Илья почти не появляется в социальных сетях, поэтому о его увлечениях вне работы остается только догадываться.

Свою личную жизнь Илья Малаков не афиширует

Илья Малаков сейчас

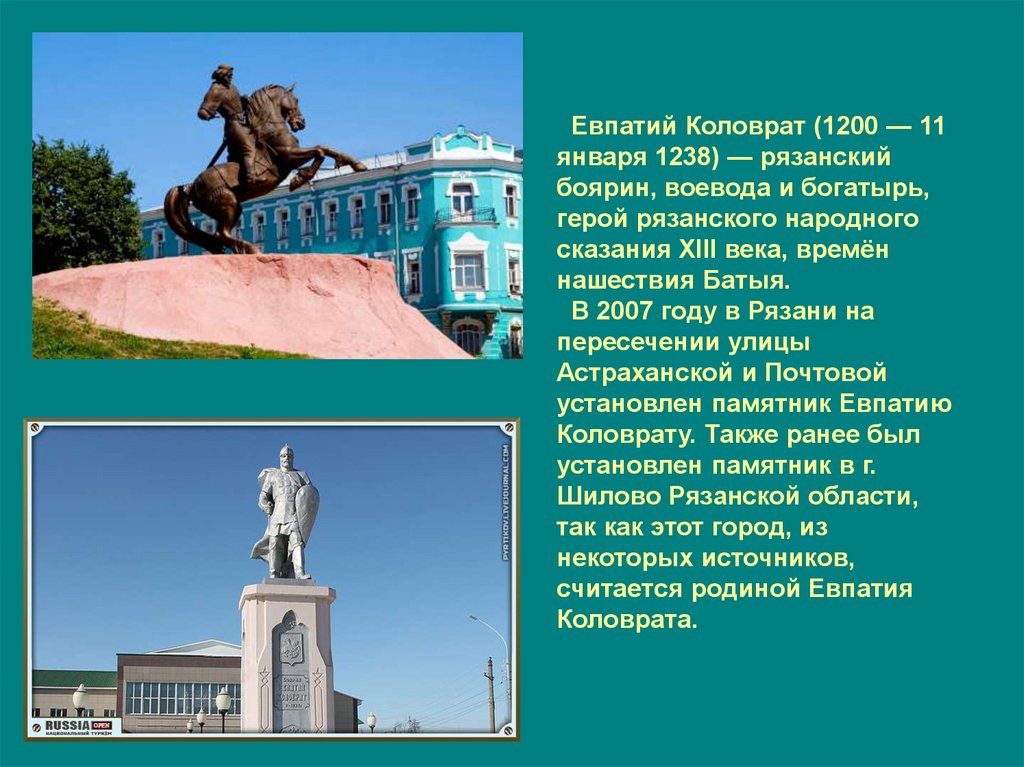

30 ноября 2017 года на большие экраны вышла историческая драма Джаника Файзиева «Легенда о Коловрате». В фильме о сопротивлении рязанского витязя натиску хана Золотой Орды Батыя в XIII веке Малаков сыграл главную роль – русского богатыря Евпатия Коловрата.

Илья Малаков в фильме «Легенда о Коловрате»

На роль русского героя пробовались многие актеры, которые, как того желали создатели, до этого не были замечены в крупных кинопроектах. Одним из претендентов оказался Илья, земляк Коловрата.

Илья Малаков в роли Евпатия Коловрата

Хана Батыя представит узбекский актер Александр Цой. Также над фильмом работали Алексей Серебряков, Полина Чернышова и Александр Ильин. Примечательно, что саундтрек к картине написал лидер группы System of a Down Серж Танкян.

Готовясь к роли, Илья проштудировал немало исторических трудов и провел много часов в спортзале, приводя себя в богатырскую форму, ведь все трюки на съемочной площадке ему предстояло делать без дублера.

Кроме того, ему пришлось научиться виртуозно скакать на лошади в тяжелых доспехах.

В 2018 году Илья будет частым гостем на экранах: он сыграет главную роль в шпионской драме «Операция Мухаббат», сериале «Чужая жизнь» и трагикомедии «Лили».

Фото со съемок «Операции Мухаббат»

У актера хороший английский язык, и он с удовольствием бы принял участие в хорошем бродвейском мюзикле.

Лучшие фильмы

- 2018: «Операция Мухаббат»

- 2014: «Корабль»

Исторический контекст поэмы С.А. Есенина «Песнь о Евпатии Коловрате»

В.Ю.Евдокимова,

заведующий отделом научно-экспозиционной

и выставочной деятельности

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина

Поэма «Песнь о Евпатии Коловрате» была написана С.А. Есениным в 1912 году (именно такая датировка стоит у автора) в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе, в тот период она имела несколько иное название – «Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете троеручице, о черном идолище и Спасе нашем Иисусе Христе». Точных сведений об истории создания поэмы нет. Тем не менее, мы можем предполагать, что особое место в творческой биографии С.Есенина занимает «Слово о полку Игореве». Известно, что на протяжении всей своей жизни С.Есенин восхищался «Словом» и знал его наизусть. Интерес к данному произведению родился еще во время учебы в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе. Мы также можем предполагать, что под влиянием изучения этого произведения, а также будучи рязанцем, хорошо знавшим историю родного края, С.А.Есенин и создает свою поэму «Песнь о Евпатии Коловрате». В последствии поэт признавался И. Розанову: «Знаете ли, какое произведение произвело на меня необычное впечатление?! – «Слово о полку Игореве». Познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил, как помешанный. Какая образность!» Есенинское увлечение этим произведением подчеркивали и И.Старцев, и В. Чернявский, и И. Рахилло. В. Чернявский вспоминал: «Его любимыми книгами в это время были Библия, в растрепанном, замученном виде лежавшая на столе, и «Слово о полку Игореве».

Точных сведений об истории создания поэмы нет. Тем не менее, мы можем предполагать, что особое место в творческой биографии С.Есенина занимает «Слово о полку Игореве». Известно, что на протяжении всей своей жизни С.Есенин восхищался «Словом» и знал его наизусть. Интерес к данному произведению родился еще во время учебы в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе. Мы также можем предполагать, что под влиянием изучения этого произведения, а также будучи рязанцем, хорошо знавшим историю родного края, С.А.Есенин и создает свою поэму «Песнь о Евпатии Коловрате». В последствии поэт признавался И. Розанову: «Знаете ли, какое произведение произвело на меня необычное впечатление?! – «Слово о полку Игореве». Познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил, как помешанный. Какая образность!» Есенинское увлечение этим произведением подчеркивали и И.Старцев, и В. Чернявский, и И. Рахилло. В. Чернявский вспоминал: «Его любимыми книгами в это время были Библия, в растрепанном, замученном виде лежавшая на столе, и «Слово о полку Игореве». Он по-новому открыл их для себя, носил их в сердце и постоянно возвращался к ним в разговорах, восторженно цитируя отдельные куски, проникновенно повторяя: «О, Русская земля, ты уже за горою!»[1]. И. Рахилло приводит в своих воспоминаниях диалог поэта с одним профессором историком, который произошел в Московской книжной лавке в 20–е годы. Профессор попытался доказать, что «Слово» — произведение не оригинальное и исторически не точное по сравнению с летописями. Есенин же утверждал: «Автор «Слова о полку Игореве» — художник, он поэтически нарисовал поход Игоря и сумел гораздо правдивее показать и раскрыть глубокую сущность его неудачи, ибо художник, поэт действует и мыслит живыми образами». Приводя на память описания битвы, бегство Игоря и другие сцены, Есенин восхищенно выкрикивал: «Каково, а!… Такой выразительности от души позавидовать можно, — и было видно, что он действительно от всей глубины сердца завидует автору поэмы. – Вот бы в наших временах такое создать!»[2]

Он по-новому открыл их для себя, носил их в сердце и постоянно возвращался к ним в разговорах, восторженно цитируя отдельные куски, проникновенно повторяя: «О, Русская земля, ты уже за горою!»[1]. И. Рахилло приводит в своих воспоминаниях диалог поэта с одним профессором историком, который произошел в Московской книжной лавке в 20–е годы. Профессор попытался доказать, что «Слово» — произведение не оригинальное и исторически не точное по сравнению с летописями. Есенин же утверждал: «Автор «Слова о полку Игореве» — художник, он поэтически нарисовал поход Игоря и сумел гораздо правдивее показать и раскрыть глубокую сущность его неудачи, ибо художник, поэт действует и мыслит живыми образами». Приводя на память описания битвы, бегство Игоря и другие сцены, Есенин восхищенно выкрикивал: «Каково, а!… Такой выразительности от души позавидовать можно, — и было видно, что он действительно от всей глубины сердца завидует автору поэмы. – Вот бы в наших временах такое создать!»[2]

Б.В. Двинянинов в своих работах подчеркивает, что в основе исключительной любви к произведению лежали не внешние ассоциации и подражания, а сам дух «Слова», диалектика внутреннего видения поэта, его историческая чуткость к судьбам Родины, широкий взгляд поэта на истоки и исход социальных событий[3]. Вполне вероятно, что эта мечта возникла не в тот период жизни поэта, а гораздо ранее, когда Сергей Есенин только начинал знакомиться с произведениями древнерусской словесности.

Вполне вероятно, что эта мечта возникла не в тот период жизни поэта, а гораздо ранее, когда Сергей Есенин только начинал знакомиться с произведениями древнерусской словесности.

Исходя из исследования С.И. Субботина «К истории текстов «Иорданская голубица», «Ленина» и «Песнь о Евпатии Коловрате», мы можем отметить, что история допечатного бытования поэмы «Песнь о Евпатии Коловрате» в основном содержится в воспоминаниях Иванова-Разумника, литературного критика и издателя, которому поэт читает свое произведение в 1914 году, текстолог кратко изложил их после выхода в свет есенинского «Собрания стихотворений» в 1926 году. Существует два варианта этого рассказа: первый был опубликован в 70-е гг. по источнику, хранящемуся в ГЛМ. При жизни поэта поэма не публиковалась в сборниках. Иванов-Разумник вспоминает один из разговоров, во время которого речь зашла о «заумной поэзии» или «глоссолалийном» творчестве, к которому сам поэт приписывал и свою поэму. Она была наполнены диалектизмами (областными словами), которые были малопонятны обычному читателю. В тот день поэт записал для Иванова-Разумника «Песнь о Евпатии Коловрате». О дальнейшей судьбе произведения мы также узнаем из воспоминаний: публикация «Песни» состоялась в 1918 году в газете «Голос трудового крестьянства». В 1925 году значительно переработанная она была помещена в полное собрание стихотворений, выпущенное в 1926 году. Произошли изменения в названии поэмы, в начале своего существования она была «Сказанием», после переработки – «Песнью».

В тот день поэт записал для Иванова-Разумника «Песнь о Евпатии Коловрате». О дальнейшей судьбе произведения мы также узнаем из воспоминаний: публикация «Песни» состоялась в 1918 году в газете «Голос трудового крестьянства». В 1925 году значительно переработанная она была помещена в полное собрание стихотворений, выпущенное в 1926 году. Произошли изменения в названии поэмы, в начале своего существования она была «Сказанием», после переработки – «Песнью».

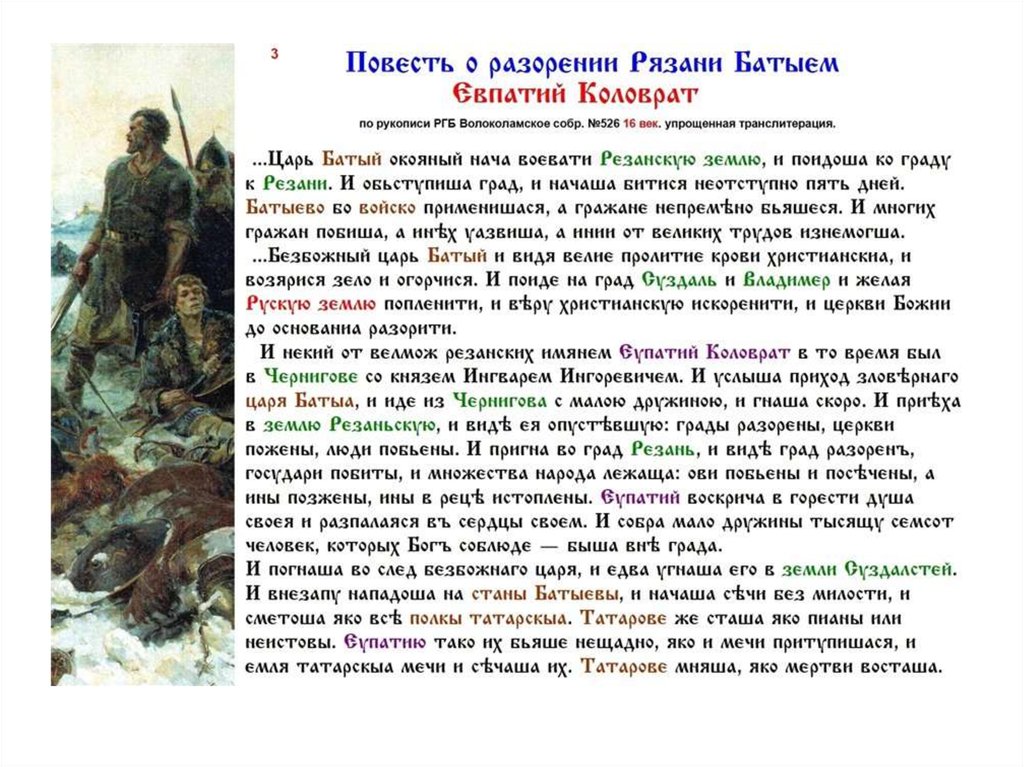

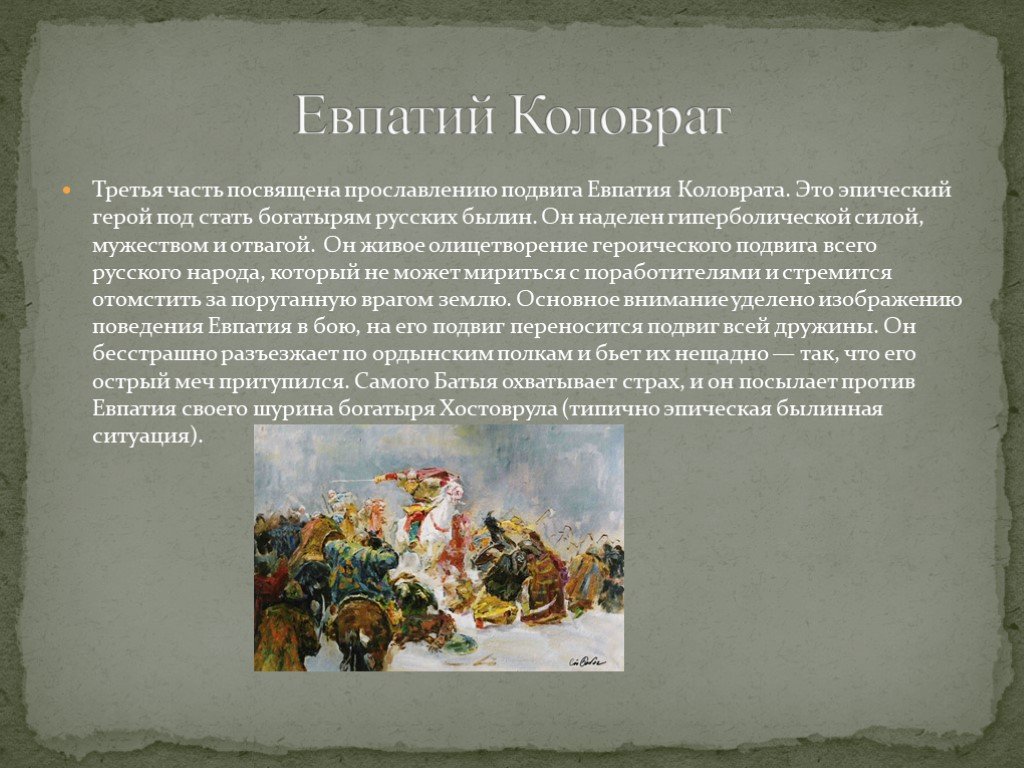

В 70-е годы П. Юшиным проводилось исследование, результатом которого стало утверждение, что есенинская поэма резко отличается от письменных источников, таких как «Повесть о разорении Рязани Батыем» и, вероятно, свое начало ведет не от них, а скорее от фольклорных источников[4]. В самом деле, если проанализировать произведение, можно отметить только одно текстуальное совпадение: «Татарове же мняша, яко мертви восташа» и «Не рязанцы ль встали мертвые». «Повесть» рассказывает о воеводе, который был во граде Чернигове, а вернувшись и увидев сожженную родную землю, отправляется в погоню за татарским войском и погибает геройски в такой битве, что даже Батый говорит о нем с великим уважением. Сергей Есенин называет воеводу кузнецом, к которому обращаются бояре, просят о защите Руси, как это было у былинных богатырей. Но рязанский богатырь погибает на поле битвы, не сумев одолеть войско хана. А Батый приказывает из черепа сделать чашу. Отметив несхожесть двух текстов, исследователь приходит к выводу: «Едва ли поэт был готов к коренной идейно-художественной переработке такой яркой и сильной повести, если даже он и знал ее, ведь несоответствия «Сказания» с «Повестью» носят коренной характер»[5]. Однако относительно знакомства с произведением древнерусской литературы сомневаться не приходится, если изучить курс занятий второклассной школы, где учился поэт, то можно заметить, что проходилось, как на уроках словесности, так и изучая историю. Так, например, в учебнике русской истории для средних учебных заведений и городских училищ 1909 года было сказано: «Татары напали на рязанскую землю. Рязанские князья послали за помощью во Владимир к великому князю, но тот отказал. Пришлось Рязанцам (так!) отбиваться своими силами от всей орды татарской.

Сергей Есенин называет воеводу кузнецом, к которому обращаются бояре, просят о защите Руси, как это было у былинных богатырей. Но рязанский богатырь погибает на поле битвы, не сумев одолеть войско хана. А Батый приказывает из черепа сделать чашу. Отметив несхожесть двух текстов, исследователь приходит к выводу: «Едва ли поэт был готов к коренной идейно-художественной переработке такой яркой и сильной повести, если даже он и знал ее, ведь несоответствия «Сказания» с «Повестью» носят коренной характер»[5]. Однако относительно знакомства с произведением древнерусской литературы сомневаться не приходится, если изучить курс занятий второклассной школы, где учился поэт, то можно заметить, что проходилось, как на уроках словесности, так и изучая историю. Так, например, в учебнике русской истории для средних учебных заведений и городских училищ 1909 года было сказано: «Татары напали на рязанскую землю. Рязанские князья послали за помощью во Владимир к великому князю, но тот отказал. Пришлось Рязанцам (так!) отбиваться своими силами от всей орды татарской. После крепкой защиты Рязань была взята, князья умерщвлены и вся земля рязанская разорена»[6]. Другой учебник русской истории, составленный К. Елпатьевским, выпущенный в 1906 году, оказывается более подробным. Автор не только повествует о нашествии татар, но и объясняет причину поражения: «Другие князья не подали помощи рязанцам и не соединились вместе для общего отпора татарам, а действовали отдельно, вследствие чего не имели успеха»[7]. Рядом же описывается и бой богатыря Евпатия Коловрата, который с маленькой дружиной начал «злую сечу», уцелевшим в этой битве, пишет автор, татары из уважения к храбрости даровали жизнь. Таким образом, можно с уверенностью говорить о знании Есениным истории родной страны.

После крепкой защиты Рязань была взята, князья умерщвлены и вся земля рязанская разорена»[6]. Другой учебник русской истории, составленный К. Елпатьевским, выпущенный в 1906 году, оказывается более подробным. Автор не только повествует о нашествии татар, но и объясняет причину поражения: «Другие князья не подали помощи рязанцам и не соединились вместе для общего отпора татарам, а действовали отдельно, вследствие чего не имели успеха»[7]. Рядом же описывается и бой богатыря Евпатия Коловрата, который с маленькой дружиной начал «злую сечу», уцелевшим в этой битве, пишет автор, татары из уважения к храбрости даровали жизнь. Таким образом, можно с уверенностью говорить о знании Есениным истории родной страны.

Вероятнее всего, различия текстов обуславливается желанием создать намеренное противопоставление, это подчеркивает в своей статье и Л. Бельская, которая пишет: «Характер расхождений наводит на мысль, что мы имеем дело, скорее всего, с намеренным противопоставлением, которое ощущается во всем: в стремлении запечатлеть не картины военных столкновений, а детали быта, создать психологический портрет главного героя, вплоть до его привычек и занятий; в попытках по иному, чем в повести, объяснить причины поражения Руси и гибели Евпатия… Это, по всей вероятности, сознательное отталкивание от произведения древнерусской книжности заставляют нас искать другие источники, питавшие первый эпический опыт С. А. Есенина»[8]. П. Юшин в своей статье пытается соотнести «Песнь» с древней песней о Евпатии Коловрате, которая сохранилась в народной памяти. Критик исходит из гипотетически восстановленной Б.И.Путиловым исторической песни о Коловрате и высказывает предположение, что она до сих пор не исчезла на Рязанщине, вероятно, именно по этой причине неоднократно повторяет в своей работе слова: «Здесь песни о Коловрате могли сохраниться в памяти народа, и поэт… земляк Евпатия, мог слышать их у себя на родине»[9]. Л. Бельская утверждает, что данное мнение не является достаточно основательным, т.к. на тот момент исследователями рязанского фольклора не было выявлено сохраненных исторических песен, посвященных битве рязанского воеводы с татарами. По ее мнению произведение Есенина не было перепевом какой-либо исторической песни, т.к. в народном творчестве не могло быть произведения «столь сложного по композиции, состоящего из столь разнородных частей, мотивов и приемов»[10]. Правильней было бы предположить, что поэма Есенина близка к былинам и духовным стихам, а значит, следует говорить не о происхождении есенинской поэмы от песни, а о попытке автора создать стилизацию под народный эпос.

А. Есенина»[8]. П. Юшин в своей статье пытается соотнести «Песнь» с древней песней о Евпатии Коловрате, которая сохранилась в народной памяти. Критик исходит из гипотетически восстановленной Б.И.Путиловым исторической песни о Коловрате и высказывает предположение, что она до сих пор не исчезла на Рязанщине, вероятно, именно по этой причине неоднократно повторяет в своей работе слова: «Здесь песни о Коловрате могли сохраниться в памяти народа, и поэт… земляк Евпатия, мог слышать их у себя на родине»[9]. Л. Бельская утверждает, что данное мнение не является достаточно основательным, т.к. на тот момент исследователями рязанского фольклора не было выявлено сохраненных исторических песен, посвященных битве рязанского воеводы с татарами. По ее мнению произведение Есенина не было перепевом какой-либо исторической песни, т.к. в народном творчестве не могло быть произведения «столь сложного по композиции, состоящего из столь разнородных частей, мотивов и приемов»[10]. Правильней было бы предположить, что поэма Есенина близка к былинам и духовным стихам, а значит, следует говорить не о происхождении есенинской поэмы от песни, а о попытке автора создать стилизацию под народный эпос. Кроме того, следует отметить, что «Песнь о Евпатии Коловрате» связана не только с «Повестью о разорении Рязани Батыем», но и в целом с «Повестью временных лет». Обращает на себя внимание концовка поэмы, которую Есенин меняет, в последних строфах наблюдается явная перекличка с «Повестью временных лет», изображение гибели удалого кузнеца Евпатия близко к летописной иллюстрации гибели князя Святослава в бою с печенегами:

Кроме того, следует отметить, что «Песнь о Евпатии Коловрате» связана не только с «Повестью о разорении Рязани Батыем», но и в целом с «Повестью временных лет». Обращает на себя внимание концовка поэмы, которую Есенин меняет, в последних строфах наблюдается явная перекличка с «Повестью временных лет», изображение гибели удалого кузнеца Евпатия близко к летописной иллюстрации гибели князя Святослава в бою с печенегами:

Возговорит лютый ханище:

«Ой ли, черти, куролесники.

Отешите череп батыря

Что ль на чашу на сивушную…»[11] (Есенин С.А.)

«Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него». (Повесть временных лет)[12].

Таким образом, проанализировав исследования, посвященные первой поэме С.А. Есенина, мы можем заключить, что «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет» - только одни из нескольких источников, послуживших основанием «Песни о Евпатии Коловрате», которые поэт осмыслил и воплотил в своем историческом произведении.Избрав собственную трактовку исторических событий, он углубляет психологический подтекст произведения, вводя его в еще более широкую национальную перспективу.

[1] В.С. Черняевкий. Три эпохи встреч (1915-1925) / С.А. Есенин в воспоминаниях современников в 2 т., т.1, М., «Художественная литература», 1986. С. 220

[2] И. Рахилло. Московские встречи, М., 1961. С. 44-46

[3] Б.В. Двинянинов. «Слово о полку Игореве» в юношеской лирике С.А. Есенина/С.А. Есенин. Эволюция творчества. Мастерство. Рязань, 1979. С.69

[4] П.Ф. Юшин. Поэма С.Есенина о Евпатии Коловрате. «Известия АН СССР», серия литературы и языка, т. 24, вып. 1, 1965 . С. 20

[5] Там же. С. 22

[6] Учебник русской истории с рисунками, картами, таблицами и вопросами для повторения. Элементарный курс для средних учебных заведений и городских училищ. /Сост. М. Острогорский. СПб, 1909. С.32

[7] Учебник русской истории с приложением родословной и хронологической таблиц и указателя личных имен. // Сост. К. Елпатьевский, 10-е изд., СПб, 1906 С. 62

// Сост. К. Елпатьевский, 10-е изд., СПб, 1906 С. 62

[8] Л. Бельская. К вопросу о первой поэме Сергея Есенина//Русская литература,№3, 1966. С.207-209

[9] П.Ф. Юшин. Поэма С.Есенина о Евпатии Коловрате. «Известия АН СССР», серия литературы и языка, т. 24, вып. 1, 1965 г. С.24

[10] Л. Бельская. К вопросу о первой поэме Сергея Есенина//Русская литература,№3, 1966. С.207-209

[11] ПСС, т.2.,М., «Наука»-«Голос», 1997. С. 179

[12] Памятники литературы Древней Руси. Х-начало XII века. М., 1978. С.88

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ЛИЦАХ»

Мемориальный музей Марины Цветаевой, 16 ноября 2016 г.

Крест с избранными святыми, икона «Борис и Глеб», икона «Богоматерь на троне» художников Николая Чибисова и Людмилы Чибисов в витрине зеркального зала мемориального музея Цветаевой.Фото Татьяны Успенской

16 ноября 2016 г. состоялось торжественное открытие выставки «История Государство Российское в лицах» состоялась в Борисоглебском переулке в Москве. Выставка посвящена 250-летию Николая Михайловича Карамзина. Поистине масштабная панорама истории нашего Отечества представлена в экспозиции трех камерных залов мемориального музея Марины Цветаевой. Эта панорама отражена в живописных полотнах и монументальных скульптурных портретах, в проницательных графических листах к русской поэзии и прозе, в бронзовых медалях и иконописи.

Выставка посвящена 250-летию Николая Михайловича Карамзина. Поистине масштабная панорама истории нашего Отечества представлена в экспозиции трех камерных залов мемориального музея Марины Цветаевой. Эта панорама отражена в живописных полотнах и монументальных скульптурных портретах, в проницательных графических листах к русской поэзии и прозе, в бронзовых медалях и иконописи.

От самых мрачных и постыдных исторических воспоминаний, как, например, расстрел семьи последнего российского Государя-императора Николая II в произведении художника Сергея Афонского «Екатеринбургская молитва», до самых светлых и чистых образов преподобного Сергей Радонежский в работах Заслуженного художника России Геннадия Животова, Виктории Афонской и Маргариты Аленичевой. От мощнейших по форме и по смыслу скульптур Заслуженного художника России Ивана Коржева «Евпатий Коловрат» и «Емельян Пугачев» до самых лиричных и проникновенных сюжетов. Например, иллюстрации художника Юрия Черепанова к стихотворению Анны Ахматовой «Слушая пение», написанному Анной Андреевной 19 декабря. , 1961 (на Никола Зимнего) в больнице имени Ленина, когда услышала по радио, как Галина Вишневская пела «Бразильскую бахиану»…

, 1961 (на Никола Зимнего) в больнице имени Ленина, когда услышала по радио, как Галина Вишневская пела «Бразильскую бахиану»…

И слезы готовы вдруг хлынуть из глаз, как представляешь великого поэта в больнице, когда чувствуешь, как она внимательно вслушивалась в это пение, и как догадываешься, вдруг, как все это тонко переживал художник, нарисовавший тушью на бумаге такую эпитафию.

На смерть поэта. О смерти художника. О гибели русской культуры…

И поэтому ряд холодных акварелей Заслуженного художника России Валерия Рябовола «Соловки», рядом с которыми по соседству портреты Александра Исаевича Солженицына работы художников Павла Борисова и Маргариты Сюриной в концертном зале музея им. Цветаева на одной из ключевых стен экспозиции. И только недалёкому уму не понять, почему портрет Петра Великого из творческого наследия Народного художника России Геннадия Севостьянова и работа Игоря Хамраева «Два гения. Врубель и Лермонтов» на одной стене в экспозиции, разделенные или объединенные прозрачная и светлая Богородица художницы Маргариты Юрковой.

Но ведь все так и есть в нашей истории, потому что между гением и царем вечная пропасть, которую не закрыть ничем…

Кроме Пресвятой Богородицы.

Но именно наша культура явила миру рыцарей высокого духа, таких как Василий Андреевич Жуковский, Александр Сергеевич Пушкин и Николай Васильевич Гоголь, такие как Булат Шалвович Окуджава и Дмитрий Сергеевич Лихачев – и все они представлены на нашей выставке в произведениях Юрия Землянухина и Маргариты Сюриной, Павла Борисова и Раисы Арефьевой

И действительно, в нашей истории удавалось преодолевать самые тяжелые времена, времена смуты. В те лихие времена всегда обращались к народу — и патриархи, и воеводы, и князья… и народ поднимался, делал все, как надо, и строил дивные храмы фантастических очертаний и нарядных цветов, заново возводил города. А цари выкалывали после этого глаза на мастеров-ремесленников, сажали в клетки мятежников и просто несогласных, превращали монастыри в лагеря, а храмы в омуты. И посрамили всех бывших царей, всюду ставя себе памятники любимцам. Но сколько бы все это не продолжалось, ведь в веках остается только самое главное, самое доброе и самое красивое…

Но сколько бы все это не продолжалось, ведь в веках остается только самое главное, самое доброе и самое красивое…

Работы художников Маргариты Сюриной, Валерия Соппа, Маргариты Юрковой, Елены Кразнощековой, Юрия Землянухина, Геннадия Животова в экспозиции зеркального зала мемориального музея Цветаевой. Фото Маргариты Сюриной

В веках остаются только самые умные и тонкие люди. Такие люди, как Николай Карамзин и Михаил Ломоносов, Иван Федоров и Владимир Даль – и все они на нашей выставке в графике художника Леонида Козлова. Только люди тонкие и мудрые способны понять, для чего соседствуют такие контрасты в витринах и на стенах на выставке. Почему традиционная иконография художников Николая и Людмилы Чибисовых и авангардные арт-объекты художников Маргариты Аль и Анвара Альмухаметовых собраны в одной экспозиции. Когда даже в палитре одного художника мощнейший диапазон, как у Татьяны Гореловой, от холодных и хмурых зимних пейзажей до празднично-солнечного (и тоже зимнего) «Ярмарочного».

Праздник в русской культуре всегда приходит неожиданно, и его не всегда можно пропустить. Оно возникает, внезапно, в сердце, поднимается из неведомых тайных глубин и не дает расстроиться и завыть, не дает расслабиться и предаваться унынию, не дает упасть и потерять человеческое лицо. ..

В ноябре 2016 года мемориальный музей Марины Цветаевой был полон умных и талантливых людей, сохранивших свое человеческое лицо в наше смутное время.

И пусть все меняется в этом мире – президенты и директора музеев, общественный порядок и политическая система, пусть сменяют друг друга чиновники и бухгалтеры, порывистый ветер и проливные дожди, лютый холод и полуденный летний зной…

Это вполне естественно, ведь все в этой жизни преходяще.

А вот арт-проект «Портрет русского изящного слова» с успехом открыл уже девятую тематическую выставку за последние три года. Художники и поэты проекта продолжают писать картины и стихи, создавать скульптуры и стихи, портреты и романсы.

Кроме того, ему пришлось научиться виртуозно скакать на лошади в тяжелых доспехах.

Кроме того, ему пришлось научиться виртуозно скакать на лошади в тяжелых доспехах. Избрав собственную трактовку исторических событий, он углубляет психологический подтекст произведения, вводя его в еще более широкую национальную перспективу.

Избрав собственную трактовку исторических событий, он углубляет психологический подтекст произведения, вводя его в еще более широкую национальную перспективу.