Содержание

За брежневизмом

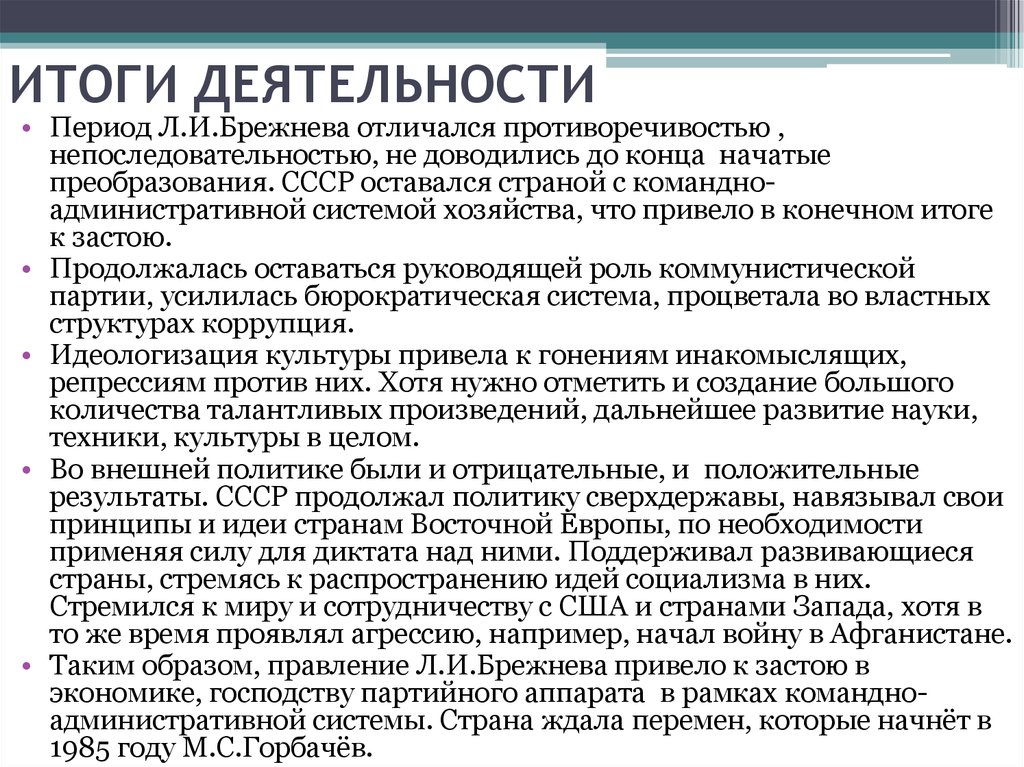

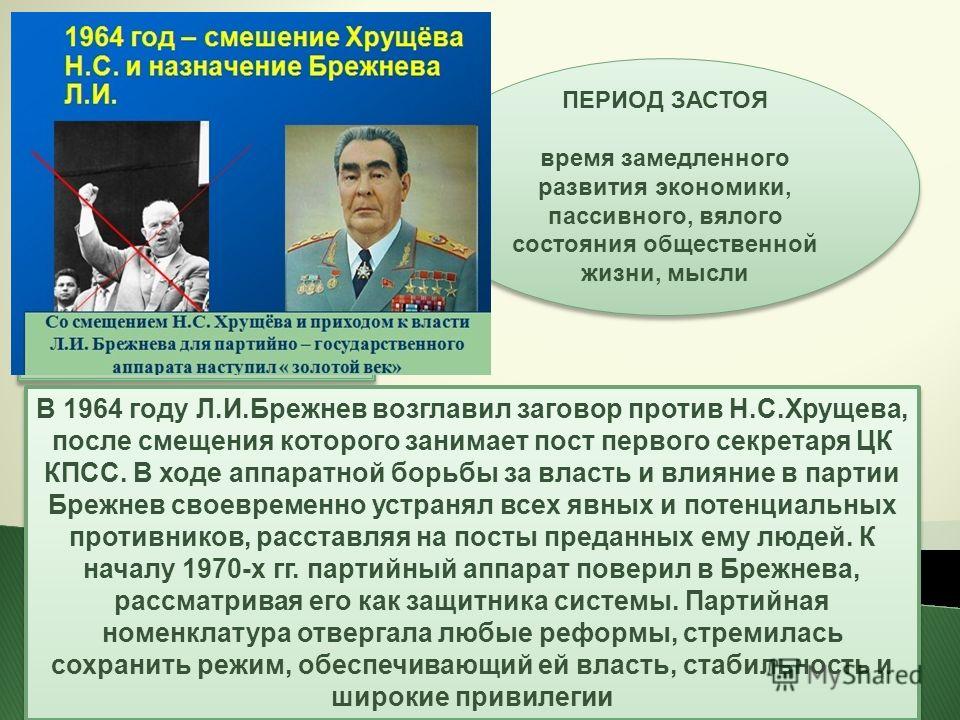

Образ «реального социализма» как эпохи застоя постепенно исчезает из исследований, посвященных Советскому Союзу. Предметом изучения новой историографии становятся скорее культурные и социальные трансформации, происходившие в СССР в годы правления Брежнева. Несмотря на неподвижность политического руководства, неспособного реформировать всё больше ускользающую из-под его контроля экономическую и политическую систему, советские люди создавали и укрепляли пространства автономии, действуя в условиях ослабления политических репрессий и идеологического контроля.

Ширящиеся в 1964-1982 гг. культурно-социальные процессы развивались, подчиняясь собственным ритму и логике, которые выходили за хронологические рамки брежневского правления. В качестве примеров можно упомянуть урбанизацию, развитие туризма, средств коммуникации и массовой информации, наконец, расширение доступа к высшему образованию. Перед нами стоит задача, опираясь на недавно ставшие доступными письменные и устные источники, обновить изучение этих явлений, уже привлекавших ранее внимание исследователей. Отметим, что в работах последних лет отмечается рост международных обменов и распространение транснациональных способов потребления и мышления, что подчеркивает относительный характер географических рамок советского общества.

Отметим, что в работах последних лет отмечается рост международных обменов и распространение транснациональных способов потребления и мышления, что подчеркивает относительный характер географических рамок советского общества.

Редакция журнала Cahiers du Monde russe намерена поставить под сомнение понятие «брежневизма», причем в качестве как воплощения «застоя», так и четко ограниченного временного и географического пространства – в силу его непригодности для изучения глубоких социальных, культурных и экономических изменений, приведших к потрясениям второй половины 1980-х гг. и развалу СССР.

Срок подачи заявок: до 1 июня 2012 г.

К рассмотрению принимаются проекты статей (максимум 500 слов) на английском, немецком, русском или французском языках. Просьба указать имя, место работы и адрес электронной почты. Редакция журнала проведет первый отбор до конца июня.

Срок подачи рукописи: до 1 апреля 2013 г.

Согласно правилам Cahiers du monde russe, полученные статьи (60000 знаков, включая сноски и пробелы) будут переданы на рассмотрение двум внешним рецензентам (на условиях анонимности). Публикация соответствующего номера журнала запланирована на первое полугодие 2014 г.

Редакторы: Изабель Оайон (Isabelle Ohayon), Марк Эли (Marc Elie)

Для информации:

Изабель Оайон (Isabelle Ohayon), Марк Эли (Marc Elie): [email protected]

Валери Меликиан (Valérie Mélikian), секретарь редакции, Cahiers du Monde russe

Возможные направления исследований:

«Pax sovietica» ? Социальный контроль и проявления несогласия

Во времена Брежнева СССР не знал ни волнений в западных районах (подобных тем, что наблюдались в годы позднего сталинизма), ни проявлений массового недовольства такой же силы, что при Хрущеве. Политическое руководство правило, опираясь на «моральный порядок», основанный на культе Великой отечественной войны и суровом преследовании мелкой преступности. Тем не менее, противостояние существующему порядку не исчезло: самым известным его примером является диссидентское движение в защиту прав человека. Не следует, однако, забывать и о других формах проявления несогласия: националистических, религиозных, социальных, культурных. Мы предлагаем пересмотреть традиционные бинарные понятия порядка/беспорядка, включения/исключения, чтобы попытаться понять, каким образом в СССР могли получить широкое распространение профессиональные сети, социальные ниши, субкультуры, различные формы реального и виртуального «уклонения», возникавшие нередко в тени официальных структур и вовсе не обязательно напрямую противопоставлявшие себя режиму. Как объяснить политическую стабильность в условиях распространения подобных зон плюрализма и несогласия?

Тем не менее, противостояние существующему порядку не исчезло: самым известным его примером является диссидентское движение в защиту прав человека. Не следует, однако, забывать и о других формах проявления несогласия: националистических, религиозных, социальных, культурных. Мы предлагаем пересмотреть традиционные бинарные понятия порядка/беспорядка, включения/исключения, чтобы попытаться понять, каким образом в СССР могли получить широкое распространение профессиональные сети, социальные ниши, субкультуры, различные формы реального и виртуального «уклонения», возникавшие нередко в тени официальных структур и вовсе не обязательно напрямую противопоставлявшие себя режиму. Как объяснить политическую стабильность в условиях распространения подобных зон плюрализма и несогласия?

Советский патриотизм и консолидация на республиканском уровне

В годы правления Брежнева общество в целом принимало официальные политические ритуалы и исповедовало советский патриотизм. Ряды партии существенно выросли, а ее функционирование нормализовалось; членство в партии стало обязательным элементом карьеры. В то же время шел процесс автономизации республик, еще до распада СССР привлекший к себе внимание исследователей. Тем не менее, многие вопросы остаются пока без ответа, в силу отсутствия конкретных исследований, посвященных 1960-1970-х гг. и позволяющих проследить за ходом этого процесса. Так, гипотеза о «второй коренизации» и соответствующих изменениях в кадровой политике до сих пор не была подкреплена работами историко-социологического характера. Советские республики располагали собственными элитами, родившимися или выросшими на местах, в значительной мере обрусевшими и включавшими представителей различных национальностей. Власти в республиках с выгодой использовали советские принципы федерализма и коренизации, укрепляя республиканскую идентичность. Редакция Cahiers du monde russe намерена вернуться к вопросу консолидации и стабильности политических команд, работавших с первыми секретарями республиканских ЦК, и дать возможность высказаться исследователям, изучающим процессы укрепления автономии советских республик.

В то же время шел процесс автономизации республик, еще до распада СССР привлекший к себе внимание исследователей. Тем не менее, многие вопросы остаются пока без ответа, в силу отсутствия конкретных исследований, посвященных 1960-1970-х гг. и позволяющих проследить за ходом этого процесса. Так, гипотеза о «второй коренизации» и соответствующих изменениях в кадровой политике до сих пор не была подкреплена работами историко-социологического характера. Советские республики располагали собственными элитами, родившимися или выросшими на местах, в значительной мере обрусевшими и включавшими представителей различных национальностей. Власти в республиках с выгодой использовали советские принципы федерализма и коренизации, укрепляя республиканскую идентичность. Редакция Cahiers du monde russe намерена вернуться к вопросу консолидации и стабильности политических команд, работавших с первыми секретарями республиканских ЦК, и дать возможность высказаться исследователям, изучающим процессы укрепления автономии советских республик. Как менялись отношения между центром и местами в момент пересмотра парадоксального сочетания лояльности и автономизации?

Как менялись отношения между центром и местами в момент пересмотра парадоксального сочетания лояльности и автономизации?

Общество потребления по-советски: социальная и территориальная дифференциация

Можно ли утверждать, что, несмотря на сглаженный характер материальных различий при «реальном социализме», развитие городских потребительских и культурных практик способствовало постепенной дифференциации образа жизни под влиянием различий в социальном статусе и месте жительства? Нашей целью является поставить акцент на акторах и их новых социально-культурных практиках. Что можно сказать о коллективных инициативах молодого поколения: турпоходах, движении спортивных болельщиков, театральной и музыкальной самодеятельности, капустниках и прочих кружках? Какова роль художников, представителей авангарда, в т.ч. тех, кто взаимодействовал с ближней (социалистической) и дальней, капиталистической заграницей? Как шла диверсификация кулинарных и вестиментарных практик? Способствовали ли они сегментации советского общества?

Сельский мир также был затронут процессами социальной и территориальной дифференциации. Несмотря на то, что проводимая центром аграрная политика предоставляла всем одинаковые возможности для хозяйственного использования ограниченной, строго регламентированной частной собственности, в советской деревне наблюдались сильные контрасты в том, что касается уровня жизни и потребления (прежде всего, питания). В Закавказье и Средней Азии правовые рамки частной собственности в деревне нередко нарушались (частные фруктовые сады и стада могли достигать здесь внушительных размеров, сочетаясь со специфическими социальными структурами), в то время как в Европейской России бегство в города свидетельствовало о глубоком кризисе крестьянского общества. Как протекало накопление, потребление и распределение плодов частного труда, балансирующего на грани законности?

Несмотря на то, что проводимая центром аграрная политика предоставляла всем одинаковые возможности для хозяйственного использования ограниченной, строго регламентированной частной собственности, в советской деревне наблюдались сильные контрасты в том, что касается уровня жизни и потребления (прежде всего, питания). В Закавказье и Средней Азии правовые рамки частной собственности в деревне нередко нарушались (частные фруктовые сады и стада могли достигать здесь внушительных размеров, сочетаясь со специфическими социальными структурами), в то время как в Европейской России бегство в города свидетельствовало о глубоком кризисе крестьянского общества. Как протекало накопление, потребление и распределение плодов частного труда, балансирующего на грани законности?

Cотрудничество, соперничество, конфликт

К 1980 г. социалистическая система в масштабах всего мира достигла своих максимальных размеров. При этом отношения между СССР и рядом социалистических стран (Китаем, Румынией, Албанией) заметно ухудшились. Что можно сказать, помимо констатации этих колебаний курса, об отношениях между СССР, народными демократиями и другими социалистическими странами? Подтверждается ли гипотеза укрепления связей внутри советского блока при рассмотрении таких явлений, как туристические поездки, университетские контакты, научно-техническое сотрудничество между странами СЭВ?

Что можно сказать, помимо констатации этих колебаний курса, об отношениях между СССР, народными демократиями и другими социалистическими странами? Подтверждается ли гипотеза укрепления связей внутри советского блока при рассмотрении таких явлений, как туристические поездки, университетские контакты, научно-техническое сотрудничество между странами СЭВ?

В отношениях с Западом, несмотря на холодную войну и вторжение в Афганистан, сотрудничество соседствовало с соперничеством. Как эволюционировала «культура холодной войны» (т.е. идеологическое воспитание и социальная мобилизация под предлогом конфликта) в эпоху роста контактов и обменов с заграницей? С этой точки зрения, интересной является сфера науки, где – благодаря, в частности, двусторонним соглашениям и международным организациям – развивались личные контакты между исследователями, принадлежавшими к враждующим «системам».

***

Упомянутые выше направления исследований отнюдь не претендуют на исчерпывающий характер. Мы будем рады предложениям, имеющим отношение к самым различным дисциплинам и областям: окружающая среда, научно-техническая экспертиза и политика развития; искусство, литература, музыка и кино; религиозная жизнь; политическое руководство; внешняя политика; замедление экономического роста, великие проекты социализма и неформальная экономика; историческая политика и идеология; демография и т. д.

д.

Герметичная эпоха Леонида Брежнева / Общество / Независимая газета

Тэги: ссср, эпоха, леонид брежнев, биография, застой, герметичный мир, советская идеология, двоемыслие

Многие россияне, детство которых пришлось на годы правления Брежнева, ностальгируют о временах, когда не нужно было думать о том, что с тобой будет завтра. Фото РИА Новости

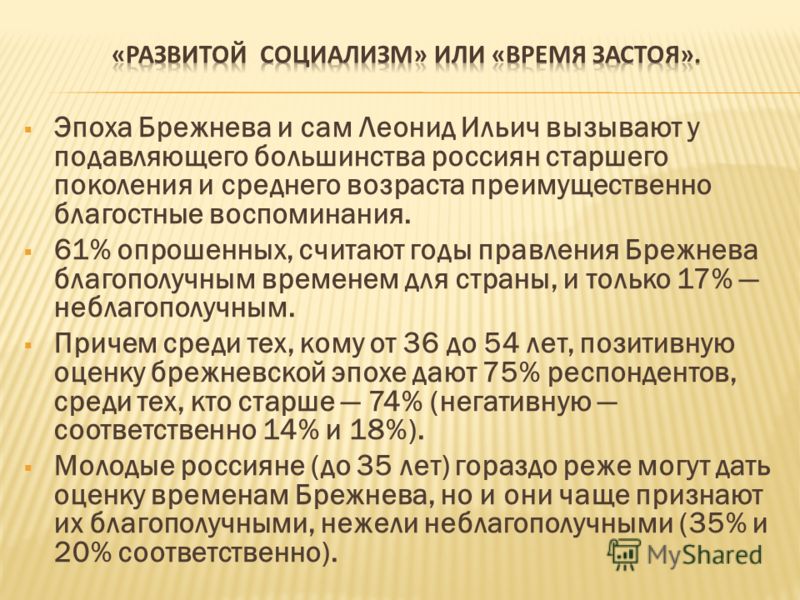

Брежневское время, закончившееся четыре десятилетия назад, потом называли то застоем, то золотым веком. На самом деле оба этих определения являются эмоциональными характеристиками герметичной (насколько возможно – полностью не может закрыться даже Северная Корея) от внешних влияний эпохи, о которой многие до сих пор искренне сожалеют. Что понятно: речь идет о стране молодости и стабильности, сверхдержаве в рамках биполярного противостояния с США.

В годы правления Леонида Брежнева государство искренне пыталось предоставить гражданам набор благ, которые оно считало целесообразными и полезными. И оставляло за собой право контролировать жизнь получателей этих благ. Фильм на эту тему снял Элем Климов – «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», вышедший на экраны за неделю до прихода к власти Брежнева. Там благами и контролем занимается начальник пионерлагеря Дынин в исполнении Евгения Евстигнеева – по его высказываниям, разбросанным по фильму, можно понять, что это отставной военный (помните его обличение в адрес непослушных обитателей лагеря: «симулянты, самострелы»), а еще раньше – один из первых пионеров («спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали»). Он добросовестно следит за благоденствием своих подведомственных, которым подробно перечисляет набор предоставленных благ: «Какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили. Водопровод, телевизор, газовая кухня, парники, цветники, мероприятия!»

И оставляло за собой право контролировать жизнь получателей этих благ. Фильм на эту тему снял Элем Климов – «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», вышедший на экраны за неделю до прихода к власти Брежнева. Там благами и контролем занимается начальник пионерлагеря Дынин в исполнении Евгения Евстигнеева – по его высказываниям, разбросанным по фильму, можно понять, что это отставной военный (помните его обличение в адрес непослушных обитателей лагеря: «симулянты, самострелы»), а еще раньше – один из первых пионеров («спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали»). Он добросовестно следит за благоденствием своих подведомственных, которым подробно перечисляет набор предоставленных благ: «Какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили. Водопровод, телевизор, газовая кухня, парники, цветники, мероприятия!»

Примерно такой набор обеспечивал народу Брежнев – человек с непростой биографией, вступивший в комсомол в 16 лет, прошедший войну и рисковавший жизнью: в одном случае его выбросило за борт корабля взрывной волной, в другом он был ранен. На сверхдоходы от нефти «понастроили» не только пионерлагеря, но и новые микрорайоны со стандартным набором типовых социальных учреждений: поликлиника, школа, детский сад. В городах их дополнял кинотеатр, в поселках – Дом культуры. Герметичный мир был привлекателен не только новым строительством и постепенным – до поры – улучшением условий жизни, но и своей предсказуемостью и набором минимальных, но твердых гарантий – человеку не надо много думать о завтрашнем дне: он скорее всего будет таким же, как сегодняшний. И в то же время можно планировать жизнь своих детей (окончит школу, поступит в институт, получит хорошую работу). В герметичную эпоху это обыденно и даже скучно, но когда человек неожиданно оказывается на свободе без государственной опеки, он нередко мечтает вернуться туда, где «все просто и знакомо».

На сверхдоходы от нефти «понастроили» не только пионерлагеря, но и новые микрорайоны со стандартным набором типовых социальных учреждений: поликлиника, школа, детский сад. В городах их дополнял кинотеатр, в поселках – Дом культуры. Герметичный мир был привлекателен не только новым строительством и постепенным – до поры – улучшением условий жизни, но и своей предсказуемостью и набором минимальных, но твердых гарантий – человеку не надо много думать о завтрашнем дне: он скорее всего будет таким же, как сегодняшний. И в то же время можно планировать жизнь своих детей (окончит школу, поступит в институт, получит хорошую работу). В герметичную эпоху это обыденно и даже скучно, но когда человек неожиданно оказывается на свободе без государственной опеки, он нередко мечтает вернуться туда, где «все просто и знакомо».

Даже двоемыслие в таком мире было в значительной степени герметичным – альтернативой официальной советской идеологии являлось советское же цинично-прагматичное отношение к идеям и собственности («все вокруг колхозное – все вокруг мое» – значит, можно без всяких угрызений совести вынести с завода нужные в хозяйстве детали). Цинизм распространялся во всех социальных стратах, в том числе и в госаппарате, и в интеллектуальном классе. Олег Янковский блистательно показал на экране два нередких типа циников: готовый на все ради карьеры мелкий чиновник в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» и провинциальный архитектор, надрывный интеллигент в «Полетах во сне и наяву».

Цинизм распространялся во всех социальных стратах, в том числе и в госаппарате, и в интеллектуальном классе. Олег Янковский блистательно показал на экране два нередких типа циников: готовый на все ради карьеры мелкий чиновник в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» и провинциальный архитектор, надрывный интеллигент в «Полетах во сне и наяву».

Впрочем, в герметичном мире был полузапретный плод, который в рамках распространенного двоемыслия оказывался слаще официально рекомендованного. Можно было слушать записи Высоцкого – а если повезет, то попасть на его полуофициальный концерт в советском НИИ, где высокое начальство закрывало глаза на вольнодумие начальства среднего. Или же обменять тома Дюма-отца на «Мастера и Маргариту». Можно было и ходить в церковь, гордясь потихоньку своей приобщенностью к сакральному. Разумеется, это не относилось к членам партии и комсомола, школьным учителям, преподавателям идеологических дисциплин, а также ко всем, кто ориентирован на карьеру. Библия, кстати, тоже была полузапретна, достать (именно так: она, как и многое другое, являлась дефицитом) ее было сложно, если не располагать близкими знакомствами в церковной среде.

Библия, кстати, тоже была полузапретна, достать (именно так: она, как и многое другое, являлась дефицитом) ее было сложно, если не располагать близкими знакомствами в церковной среде.

Конечно, в герметичном мире обладание плодом запретным в отличие от полузапретного было чревато серьезными неприятностями. Костю Иночкина попечительный начальник Дынин за побеги за забор (местный аналог железного занавеса) выгнал (выслал) из пионерлагеря, не погнушавшись провести перед этим обыск в его вещах. Так же в любой момент в квартиру подозреваемого в неблагонадежности советского человека могут войти пессимисты в штатском и провести у него обыск на предмет хранения не только томика Солженицына или очередного выпуска «Хроники текущих событий», но и, к примеру, эмигрантского издания Бердяева. Но подавляющее большинство людей инстинктивно сторонились любой политики, за которую в прежние годы можно было заплатить долгими годами лагерей или даже жизнью. По сравнению с этим брежневские времена выглядели вегетарианскими – но социальная память оставалась, да и даже минимальных неприятностей от властей люди не хотели.

Более того, большинство советских людей не испытывали никакой потребности в альтернативной информации, искренне веря в то, что вторжение в Чехословакию в 1968 году предварило неизбежный в противном случае ввод войск стран НАТО при поддержке местных предателей социализма (и еще была искренняя эмоциональная обида на чехов: мы их освободили в 45-м, а они нам не благодарны). А если бы СССР не ввел бы войска в Афганистан, то очередной предатель Амин пригласил бы туда американцев с ракетами.

Запад для герметичного мира был явлением малознакомым – оттуда звучали «голоса», которые слушали продвинутые горожане, туда выезжали немногочисленные идейно выдержанные и проверенные граждане. То, что привозили с собой идейно выдержанные – видеомагнитофоны и модную одежду, – вызывало зависть, что постепенно размывало официальную антизападную пропаганду. Но реальный Запад знали плохо, представляя его по советским же фильмам о Шерлоке Холмсе или французскому комедийному кинематографу, который помогал выполнить финансовый план советским кинотеатрам. Новейшая западная музыка была более известна (она прорывала «герметичность» системы – ее можно было записать на пленку, а потом переписывать), чем современная западная литература: для того чтобы перевести книгу, надо было убедить цензоров в прогрессивности ее автора.

Новейшая западная музыка была более известна (она прорывала «герметичность» системы – ее можно было записать на пленку, а потом переписывать), чем современная западная литература: для того чтобы перевести книгу, надо было убедить цензоров в прогрессивности ее автора.

Причем бдительное внимание начальства по отношению к молодежной литературе было даже выше, дабы избежать развращения незрелых умов чуждыми ценностями. В результате подростковыми приключенческими бестселлерами оставались книги, которые юный Леня Брежнев, вероятно, читал еще в гимназии, куда его, сына квалифицированного рабочего, приняли за способности, – Жюля Верна, Александра Дюма, Майн Рида, Роберта Льюиса Стивенсона, Фенимора Купера. Первый том перевода «Властелина колец» вышел в год смерти Брежнева, и на этом издательский проект остановился из-за вмешательства цензуры, увидевшей в эпопее Толкиена все те же чуждые влияния.

Однако герметичный мир начинал рассыпаться еще до обвального падения нефтяных цен, полностью похоронившего брежневский золотой век. В том же фильме «Мы, нижеподписавшиеся» (1981) герой Леонида Куравлева рассказывает о махинациях управляющего трестом Грижилюка, который «строит не дома, а показатели», зато возвел огромный престижный, но пустующий Дворец культуры, чтобы был «шик-блеск». Амбициозные неокупаемые проекты, недострои, недоделки – все это было свойственно брежневскому времени. Система по своему характеру была нацелена на работу не на человека, а на показатели (хотя людям от нее тоже до поры кое-что перепадало), и успеха добивались те, кто мог добиться в вышестоящих ведомствах корректировки плана, сдать комиссии объект с недоделками или занимался откровенно криминальными приписками.

В том же фильме «Мы, нижеподписавшиеся» (1981) герой Леонида Куравлева рассказывает о махинациях управляющего трестом Грижилюка, который «строит не дома, а показатели», зато возвел огромный престижный, но пустующий Дворец культуры, чтобы был «шик-блеск». Амбициозные неокупаемые проекты, недострои, недоделки – все это было свойственно брежневскому времени. Система по своему характеру была нацелена на работу не на человека, а на показатели (хотя людям от нее тоже до поры кое-что перепадало), и успеха добивались те, кто мог добиться в вышестоящих ведомствах корректировки плана, сдать комиссии объект с недоделками или занимался откровенно криминальными приписками.

«В магазин зайдешь – нормальную вещь купить невозможно» – это описывающая экономику всеобщего дефицита и массового брака еще одна фраза из того же фильма; ее произносит герой Юрия Яковлева – честный, принципиальный, упертый чиновник, который выглядит исключением на фоне прагматичных коллег. Как является исключением, белой вороной столь же упертый (но до безжалостности в отличие от яковлевского чиновника, в котором есть человечность) следователь из фильма «Остановился поезд», снятого в последнем брежневском 1982 году, – одна из лучших ролей Олега Борисова. Он отчаянно пытается установить виновных в железнодорожной аварии, в результате доводит до смерти пожилого стрелочника и оказывается в полной изоляции: все начальство сплотилось для того, чтобы сохранить красивый героический миф и не допустить дискредитации неэффективной, разболтанной системы, при которой авария рано или поздно становилась неизбежной. При этом герои Яковлева и Борисова не могли предложить другой альтернативы, кроме закручивания гаек («принял брак – пять лет тюрьмы», «надо бы вас под стражу – жаль, закон не позволяет»). Вскоре эту альтернативу безуспешно попытается реализовать Юрий Андропов.

Он отчаянно пытается установить виновных в железнодорожной аварии, в результате доводит до смерти пожилого стрелочника и оказывается в полной изоляции: все начальство сплотилось для того, чтобы сохранить красивый героический миф и не допустить дискредитации неэффективной, разболтанной системы, при которой авария рано или поздно становилась неизбежной. При этом герои Яковлева и Борисова не могли предложить другой альтернативы, кроме закручивания гаек («принял брак – пять лет тюрьмы», «надо бы вас под стражу – жаль, закон не позволяет»). Вскоре эту альтернативу безуспешно попытается реализовать Юрий Андропов.

Тревожные сигналы звучали из самых разных источников. В советское время широкая аудитория охотно читала книги писателя Василия Ардаматского. Не из-за их художественных достоинств, а в связи с тем, что близкий к советским чекистам писатель (лауреат премии КГБ в области литературы и искусства) имел доступ в закрытые архивы. И ему разрешалось написать об операции «Синдикат-2», в ходе которой в СССР был заманен Борис Савинков (по этой книге Ардаматского было снято целых два советских фильма). Вышедшая в 1980 году явно с подачи тогдашних силовиков книга Ардаматского «Суд» была написана, как тогда говорили, на современном материале – речь в ней шла о коррупционной схеме с участием сотрудников союзного министерства высокого и среднего ранга. «Суд» интересен не столько описанием конкретных махинаций, сколько своей полной беспросветностью. Советский канон предусматривал нетипичность коррупции: немногочисленным жуликам противостояли честные советские граждане, мудрое начальство, секретари парткомов с горящими сердцами. Так что работникам правоохранительных органов оставалось успешно действовать в комфортной обстановке общественной поддержки.

Вышедшая в 1980 году явно с подачи тогдашних силовиков книга Ардаматского «Суд» была написана, как тогда говорили, на современном материале – речь в ней шла о коррупционной схеме с участием сотрудников союзного министерства высокого и среднего ранга. «Суд» интересен не столько описанием конкретных махинаций, сколько своей полной беспросветностью. Советский канон предусматривал нетипичность коррупции: немногочисленным жуликам противостояли честные советские граждане, мудрое начальство, секретари парткомов с горящими сердцами. Так что работникам правоохранительных органов оставалось успешно действовать в комфортной обстановке общественной поддержки.

А здесь было все иначе: отвратительны все сколько-нибудь значимые персонажи-хозяйственники – и председатель провинциального райисполкома, и начальник отдела в главке, и первый замначальника этого же главка. Включить в коррупционную схему более высокого начальника Ардаматский не мог – это было бы нарушением всех неписаных правил, но ему позволили показать больного, старого, полностью бессильного министра, неспособного ни побороть коррупцию, ни – что еще важнее – изменить имитационный характер деятельности его подчиненных. Образцом для начальников из книги уровня ниже министра был Запад с куда более высоким уровнем легальных доходов и потребительскими стандартами (разумеется, западная демократия их не интересовала). Чуть ли не единственный свет в окошке – старый большевик из контрольно-инспекторской группы министерства. Но и ему (глубоко периферийному персонажу книги) остается только резонерствовать о том, что из 10 сотрудников главка за день лишь двое сочинили по одной бумажке, а остальные не работали вовсе. Также полностью бессилен лично неплохой секретарь парткома – плохие партфункционеры в советских книгах были редкостью.

Образцом для начальников из книги уровня ниже министра был Запад с куда более высоким уровнем легальных доходов и потребительскими стандартами (разумеется, западная демократия их не интересовала). Чуть ли не единственный свет в окошке – старый большевик из контрольно-инспекторской группы министерства. Но и ему (глубоко периферийному персонажу книги) остается только резонерствовать о том, что из 10 сотрудников главка за день лишь двое сочинили по одной бумажке, а остальные не работали вовсе. Также полностью бессилен лично неплохой секретарь парткома – плохие партфункционеры в советских книгах были редкостью.

Брежневскую систему нельзя считать полностью имитационной – ведь дома, больницы и школы действительно строились. Но в ее основе было сочетание все менее конкурентной идеологии, зависимой от мировой ценовой конъюнктуры неэффективной затратной экономики, а также системной лжи, в которую верили все меньше. Одним из веривших был сам генеральный секретарь, который скончался, искренне считая, что возглавлявшийся им режим обладает мощным запасом прочности. Уже через полгода с небольшим его преемник Юрий Андропов сказал, что «мы еще до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живем и трудимся». Эту несколько уклончивую фразу в популярной литературе потом сократили и обострили, сохранив смысл: «Мы не знаем страны, в которой живем».

Уже через полгода с небольшим его преемник Юрий Андропов сказал, что «мы еще до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живем и трудимся». Эту несколько уклончивую фразу в популярной литературе потом сократили и обострили, сохранив смысл: «Мы не знаем страны, в которой живем».

Брежнев: Становление государственного деятеля: Сюзанна Шаттенберг: И.Б. Tauris

Вы должны войти, чтобы добавить этот предмет в свой список желаний. Пожалуйста, войдите или создайте учетную запись

Автор

Сюзанна Шаттенберг

отзывов

Восхищенный биограф Леонида Брежнева, самого запоминающегося лидера Советского Союза, считает его приветливым сердцеедом, который стремился к миру «каждой фиброй своего тела».

Юрий Слезкин, New York Review of Books

Брежнев стал забытым лидером Советского Союза.

Ему не хватает исторического авторитета Ленина или Сталина, колоритного характера Хрущева или трагических качеств Горбачева, и он ускользнул от исторического радара… Эта тщательно подобранная биография немецкого ученого призвана исправить это упущение. Он всесторонне следует за Брежневым от его скромного начала на Украине до его смерти, когда он умирал в офисе, зависимый от транквилизаторов… Шаттенберг оказал услугу по спасению брежневского периода от забвения.

Ему не хватает исторического авторитета Ленина или Сталина, колоритного характера Хрущева или трагических качеств Горбачева, и он ускользнул от исторического радара… Эта тщательно подобранная биография немецкого ученого призвана исправить это упущение. Он всесторонне следует за Брежневым от его скромного начала на Украине до его смерти, когда он умирал в офисе, зависимый от транквилизаторов… Шаттенберг оказал услугу по спасению брежневского периода от забвения.Эндрю Мюррей, «Утренняя звезда»

Сила книги Шаттенберг заключается в беспрецедентном изучении брежневских бумаг в московских архивах… [И] Шаттенберг остро прослеживает затянувшееся ухудшение здоровья Брежнева.

Роберт Сервис, литературное обозрение

Замечательный аккаунт.

Нил Ашерсон, London Review of Books

Первая полноценная биография загадочного советского мастодонта. Леонид Брежнев, долгое время считавшийся старым аппаратчиком с чучелами, дремлющим за рулем СССР и отличающийся главным образом пышными бровями, как историческая фигура является чем-то вроде пустоты.

Он использовал свои 18 лет на посту генерального секретаря (только Сталин продержался дольше), чтобы подавить Пражскую весну и вторгнуться в Афганистан, однако мало что известно о том, кем был этот бесстрастный украинец и как он действовал. Огромная книга на огромную тему.

Он использовал свои 18 лет на посту генерального секретаря (только Сталин продержался дольше), чтобы подавить Пражскую весну и вторгнуться в Афганистан, однако мало что известно о том, кем был этот бесстрастный украинец и как он действовал. Огромная книга на огромную тему.Сильные слова

После сталинского террора и беспорядочных реформ Хрущева Леонид Брежнев попытался стабилизировать советскую систему. Брежнев , его первый полный и подробный портрет, опирается на давно засекреченные источники, чтобы описать его восхождение, его правление и его вклад как в рост советской власти, так и в возможный распад СССР, а также его собственный.

Уильям Таубман , лауреат Пулитцеровской премии, автор книг « Хрущев: Человек и его эпоха» (2003 г.) и « Горбачев: его жизнь и времена» (2017 г.)

ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ

Коллекции Блумсбери

Эта книга доступна в Коллекциях Блумсбери, где есть доступ к вашей библиотеке.

Перейти к этой книге в коллекции Блумсбери.

Связанные названия

Бесплатная доставка по США при заказе от 35 долларов США и более

Ваша школьная учетная запись недействительна для сайта США. Вы вышли из своей учетной записи.

Вы находитесь на сайте США. Хотите перейти на сайт Соединенного Королевства?

Сообщение об ошибке.

Обратите внимание, товары в вашей корзине не могут быть перенесены в другой регион.

Смерть Леонида Брежнева и долгая битва за будущее России

Когда 30 лет назад умер советский премьер, началась череда политических дебатов и борьбы за власть, которые продолжаются и по сей день.

Брежнев машет рукой со своей трибуны на вершине Мавзолея Ленина участникам традиционного парада на Красной площади, посвященного годовщине революции 1917 года, в Москве, 7 ноября 1980 года. (AP) будущее началось 30 лет назад сегодня. 10 ноября 1982 года скончался Леонид Брежнев, спровоцировав смену поколений в советском руководстве и запустив непрекращающийся цикл реформ и реакции в России, который до сих пор остается незавершенным и безрезультатным. Имена игроков изменились, как и лексикон, но фундаментальный вопрос остался, по сути, тем же: как проводить необходимые реформы, когда указанные реформы угрожают продолжающемуся господству существующей элиты.

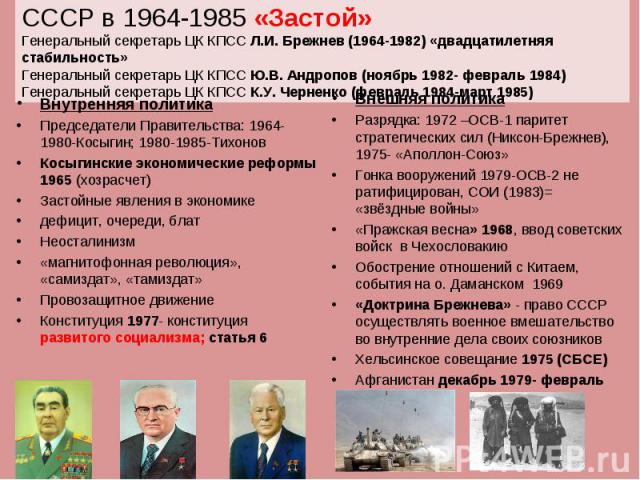

Смерть Брежнева ознаменовала уход со сцены так называемого «класса 1937 года» — поколения советских лидеров, которые быстро поднялись по служебной лестнице в рядах Коммунистической партии после сталинских чисток и после этого правили страной в течение десятилетий. К концу правления Брежнева советская экономика, опасно зависящая от экспорта сырьевых товаров, находилась в стагнации и сокращалась из-за падения цен на нефть. Политическая система была окостеневшей, коррупция процветала, а общественный цинизм был повсеместным. Консенсус в ключевых кругах подрастающего поколения элиты заключался в том, что реформа необходима.

Два основных сторонника перемен — КГБ и технократические «либералы режима» — заключили маловероятный союз. Но эта странная коалиция объединилась, чтобы выбрать двух советских лидеров: Юрия Андропова (кандидат КГБ) и Михаила Горбачева (выбор технократов). И неудивительно, что два ключевых метаклана в Кремле Владимира Путина — это силовики и технократы. Эти бюрократические потомки того самого союза, который помазал Андропова и Горбачева в XIX веке.80-е также поставили Путина в Кремле на рубеже тысячелетий.

Эти бюрократические потомки того самого союза, который помазал Андропова и Горбачева в XIX веке.80-е также поставили Путина в Кремле на рубеже тысячелетий.

В выпуске подкаста «Вертикаль власти» за последнюю неделю профессор Нью-Йоркского университета и автор блога «В тени Москвы» Марк Галеотти лаконично провел параллель:

Андропову удалось собрать коалицию людей, понял, что какие-то изменения необходимы. Это была очень широкая коалиция, которая варьировалась — в терминах советской коммунистической партии — от либералов до сторонников жесткой линии, чья идея реформ заключалась в том, чтобы закручивать гайки и заставлять рабочих работать усерднее. Все они согласились с одним основным представлением о том, что статус-кво не может быть устойчивым. Именно на этом держалась андроповская коалиция, и именно андроповская коалиция привела к возвышению Горбачева. Как только он [Горбачев] попытался ввести его в действие, у него возникли проблемы. Как вы можете удержать вместе эту разрозненную коалицию? Путин видел, как некоторые из этих давлений разыгрывались.

.. и это уже потерпело неудачу. Творческие возможности исчерпаны.

Андроповщина и горбачевщина представляют собой два пути реформирования стагнирующей авторитарной системы, и оба в конечном итоге ведут в тупик. Андроповская модель, которую социолог Ольга Крыштановская назвала «авторитарной модернизацией», похожа на путь, по которому до сих пор шел Китай, — жестко управляемая экономическая реформа, внедряющая рыночные механизмы, хотя и без политической реформы.

Из-за смерти Андропова в 1984 году в Советском Союзе он так и не сдвинулся с мертвой точки. Но это была модель путинского правления, которая обнажила его ограниченность. В краткосрочной перспективе это ведет к росту и процветанию. Но в конечном итоге упомянутый рост и процветание приводят к созданию среднего класса, который в конечном итоге требует политических прав. Отрицание этих прав подрывает «творческую способность» системы и ведет к нестабильности.

И если довести до логического завершения модель Горбачева, предполагающую более всеобъемлющие экономические и политические реформы, в конечном итоге высвобождаются силы, ведущие к такому уровню плюрализма, который ниспровергает авторитарную систему.

Обе модели также неизбежно раскалывают породившую ее коалицию силовиков и либералов-технократов. В случае с андроповской моделью технократы восстают и объединяются с зарождающимся средним классом в стремлении к большему плюрализму, как сейчас делают изгнанные члены путинской команды, такие как бывший министр финансов Алексей Кудрин. И по мере того, как в полной мере проявляются последствия горбачевской модели, силовики в конечном итоге бунтуют — как они это сделали 19 августа.91.

Если Путин следовал андроповизму на протяжении всего своего первого пребывания в Кремле с 2000 по 2004 год, то президентство Дмитрия Медведева было похоже на горбачевскую редукцию. И хотя сентябрь 2011 года, когда Путин объявил о своем возвращении в Кремль, не совсем был переворотом против Горбачева в августе 1991 года, импульс был тот же: силовики боялись потерять власть и предприняли шаги, чтобы остановить дальнейшие перемены. Они, как известно, потерпели неудачу в августе 1991 года, но прошлой осенью добились большего успеха.

Ему не хватает исторического авторитета Ленина или Сталина, колоритного характера Хрущева или трагических качеств Горбачева, и он ускользнул от исторического радара… Эта тщательно подобранная биография немецкого ученого призвана исправить это упущение. Он всесторонне следует за Брежневым от его скромного начала на Украине до его смерти, когда он умирал в офисе, зависимый от транквилизаторов… Шаттенберг оказал услугу по спасению брежневского периода от забвения.

Ему не хватает исторического авторитета Ленина или Сталина, колоритного характера Хрущева или трагических качеств Горбачева, и он ускользнул от исторического радара… Эта тщательно подобранная биография немецкого ученого призвана исправить это упущение. Он всесторонне следует за Брежневым от его скромного начала на Украине до его смерти, когда он умирал в офисе, зависимый от транквилизаторов… Шаттенберг оказал услугу по спасению брежневского периода от забвения.

Он использовал свои 18 лет на посту генерального секретаря (только Сталин продержался дольше), чтобы подавить Пражскую весну и вторгнуться в Афганистан, однако мало что известно о том, кем был этот бесстрастный украинец и как он действовал. Огромная книга на огромную тему.

Он использовал свои 18 лет на посту генерального секретаря (только Сталин продержался дольше), чтобы подавить Пражскую весну и вторгнуться в Афганистан, однако мало что известно о том, кем был этот бесстрастный украинец и как он действовал. Огромная книга на огромную тему.

.. и это уже потерпело неудачу. Творческие возможности исчерпаны.

.. и это уже потерпело неудачу. Творческие возможности исчерпаны.