Содержание

1. Советское общество в период правления Брежнева

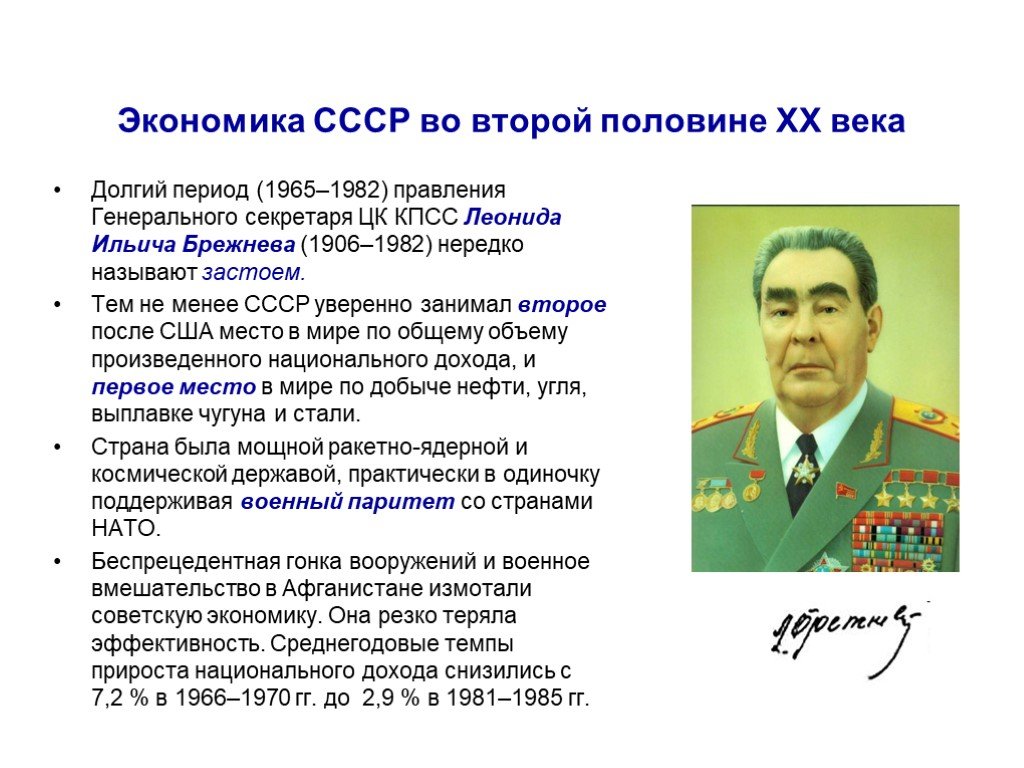

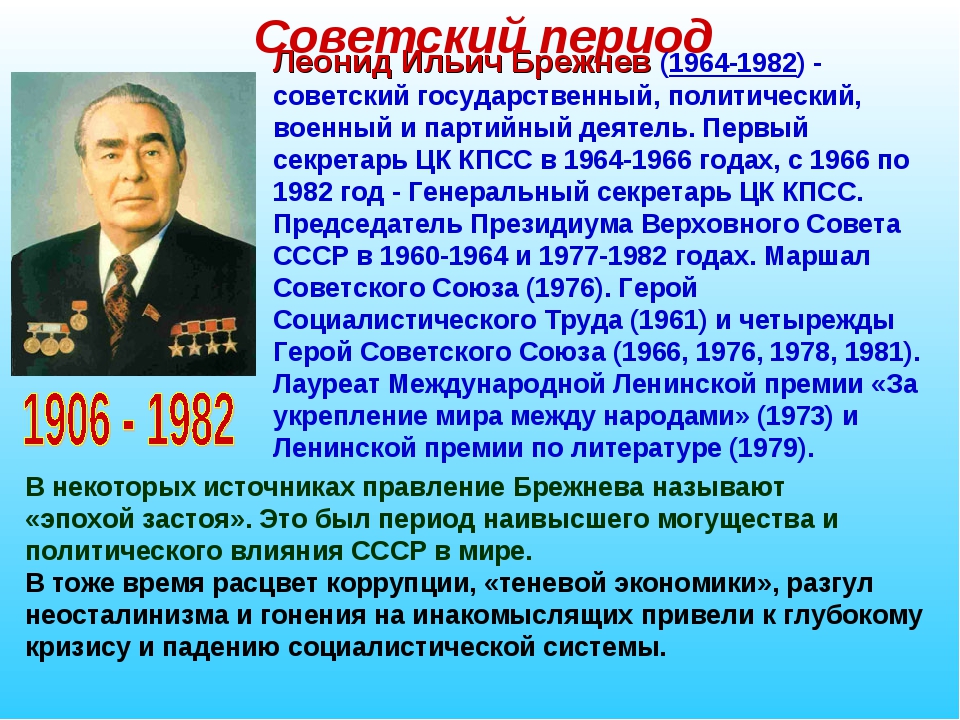

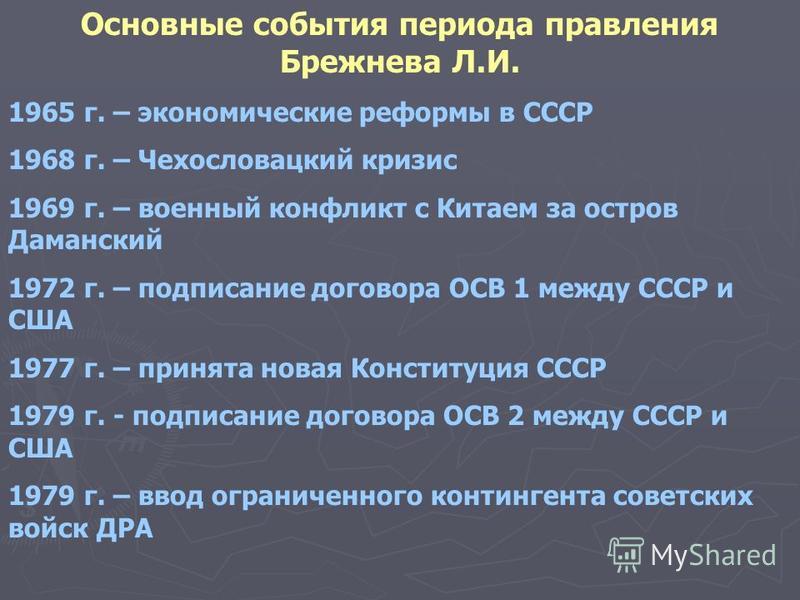

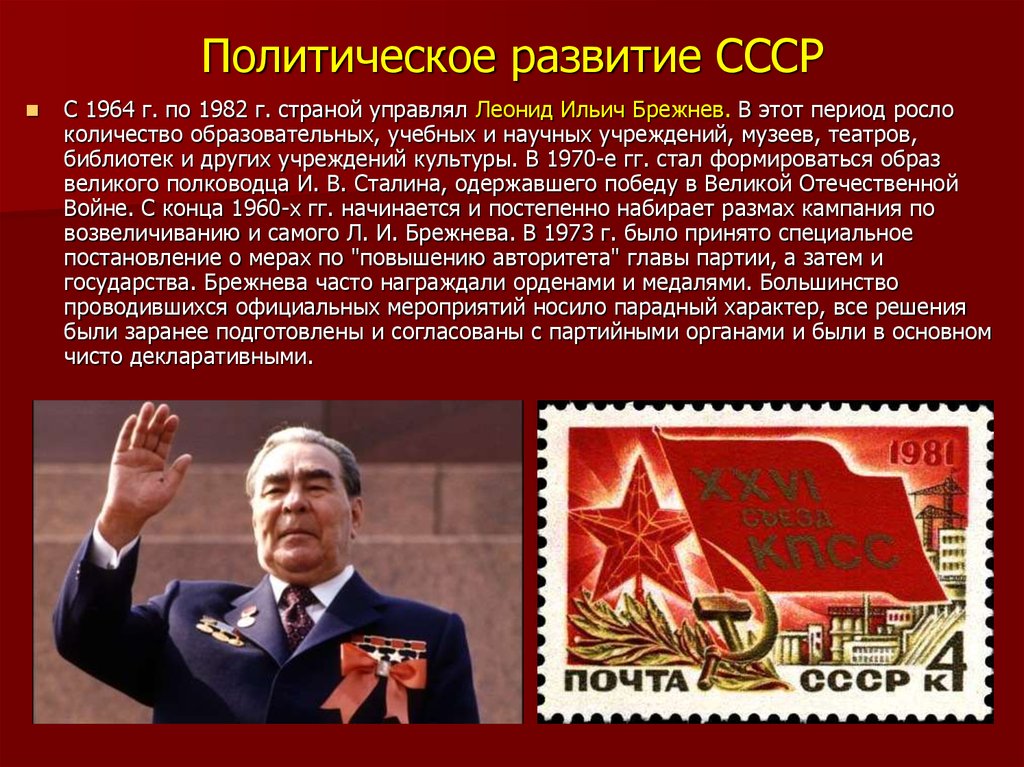

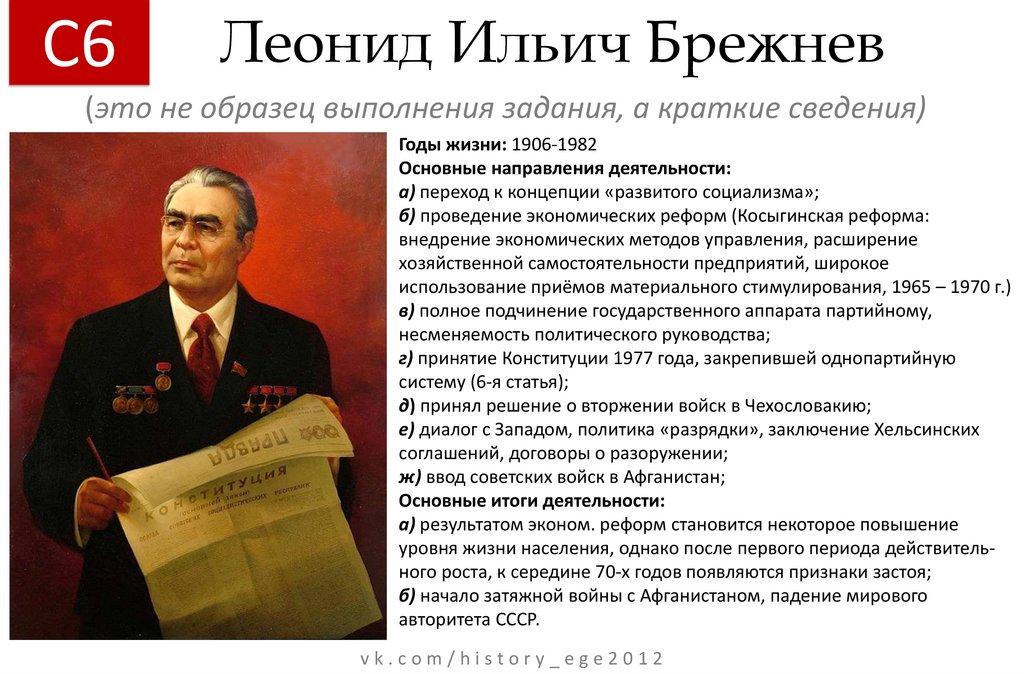

После

смещения Н.С.Хрущева первым секретарем

ЦК партии был избран Л.И.Брежнев. В период

пребывания Брежнева у власти роль партии

была максимально возвышена над

государством. Партийные органы получили

широкие права контроля над деятельностью

администрации самого разного уровня,

начиная от первичных и, кончая отраслевыми

и республиканскими. XXIII съезде КПСС,

проходившем в 1966 году, был восстановлен

пост Генерального секретаря ЦК КПСС,

который был сразу же занят Брежневым.

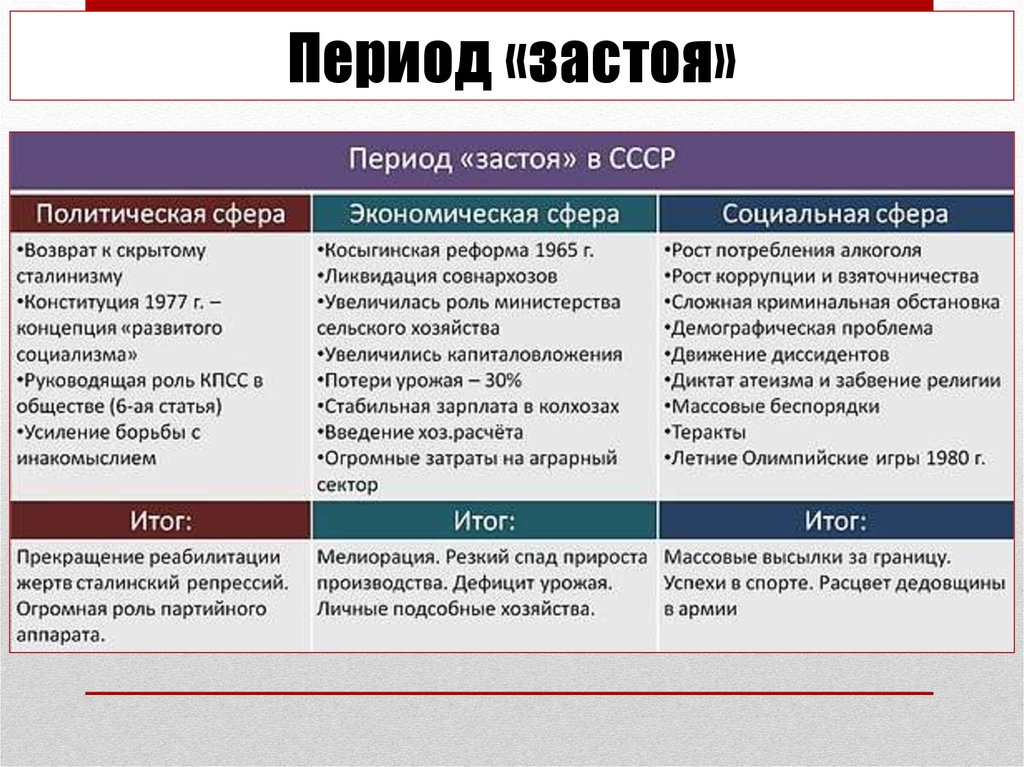

В

этот же период был проведен ряд важных

преобразований, которые дали определенный

импульс в развитие советской экономики.

Эти экономические реформы 60-х годов

были связаны с именем А.Н.Косыгина,

занимавшего в то время пост Председателя

Совета Министров СССР. Будучи сторонником

радикальных мер в экономике, он стремился

развивать некоторые элементы рыночного

механизма. Прежде всего, он считал

необходимым совершенствовать мотивационный

механизм, в котором результаты труда

были бы теснее увязаны с заработной

платой. Стержнем косыгинской реформы

Стержнем косыгинской реформы

стал хозяйственный расчет, на который

переводились предприятия промышленности.

Согласно нововведению, они имели право

часть своих доходов оставлять у себя,

а затем распределять их внутри коллектива

на материальное поощрение, социокультурные

и бытовые нужды работников.

Подлежали

ликвидации совнархозы, введенные при

Хрущеве, и была восстановлена отраслевая

система управления в виде министерств.

Сельским

жителям были возвращены приусадебные

подсобные хозяйства, отобранные или

сильно урезанные в хрущевский период.

С колхозов были списаны долги, повышены

закупочные цены, установлены надбавки

за сдачу сверхплановой продукции

государству. Однако гигантские суммы

денег, вложенные в сельское хозяйство,

и неэффективно расходовавшиеся, дали,

в конечном счете, весьма невысокий

прирост производительности труда в

аграрном секторе советской экономики.

И СССР был вынужден, как и раньше, закупать

значительную часть продовольственной

продукции за рубежом.

Советский

Союз резко отставал от ведущих стран

мира по внедрению в производство

научно-технических достижений. Не

обновлялся производственный фонд

предприятий. Нарастали затраты на

ремонт. При этом весьма обыденным

явлением стал тотальный дефицит товаров

и услуг.

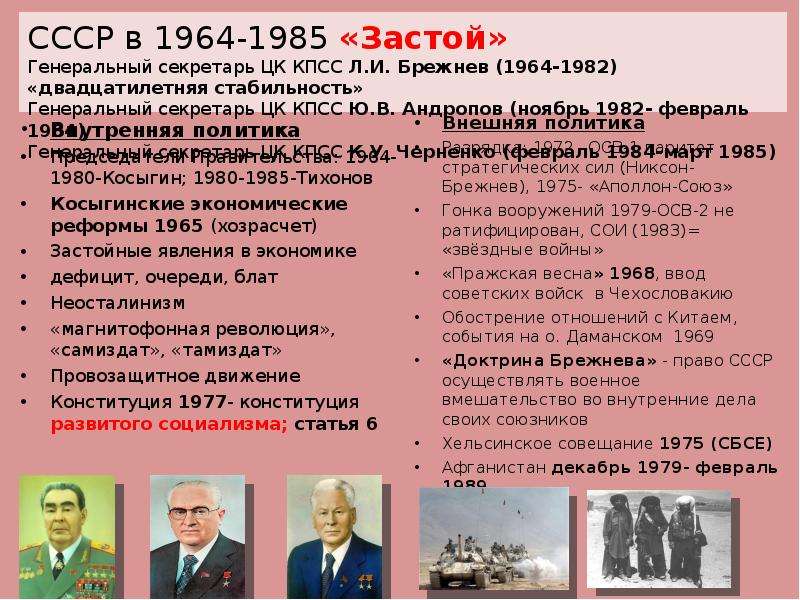

В

период 70 –х — начала 80-х годов в стране

сложился механизм торможения, стали

резко нарастать застойные явления.

Страна объективно нуждалась в серьезных

и кардинальных реформах.

И

в заключение необходимо отметить

наиболее серьезный внешнеполитический

просчет брежневского руководства –

введение советских войск в Афганистан

в декабре 1979 г.

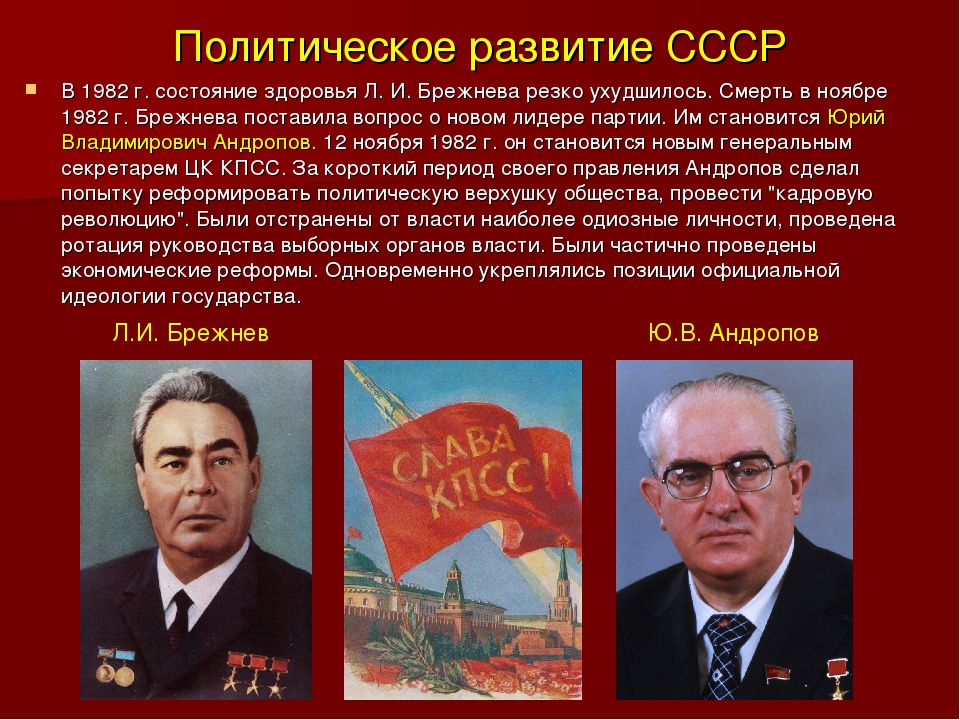

Ярким

проявлением системного кризиса,

охватившего советское общества, стала

частая смена стареющих и больных

партийных лидеров, которые на протяжении

трех лет сменяли другдруга. В 1982 г., после

смерти Брежнева, пост Генерального

секретаря занял бывший глава КГБ

Ю.В.Андропов. После его смерти в 1984 г.

пост Генерального секретаря занял

престарелый и больной К.У.Черненко.

После его смерти в марте 1985 г. на

политический олимп советской партийной

номенклатуры взошел молодой и энергичный

М.С.Горбачев. Однако новый лидер явно

не мог представить всю глубину и

сложность, тех проблем, которые стояли

перед обществом и руководством страны.

Заранее подготовленной программы реформ

у него не было.

В

1987 г. на январском пленуме ЦК КПСС

выдвинута программа перестройки. Под

ней понималось коренное реформирование

всех сторон советского общества с

сохранением главных параметров системы

и ее идеологии. Однако введя в стране

гласность, плюрализм мнений, элементы

демократии, партийное руководство, не

желая того, открыло «ящик пандоры».

Процесс преобразований, при нерешительности

и запаздывании принимаемых решений,

пошел совсем не в том направлении, как

того желали сами «архитекторы перестройки».

После

проведения на новой демократической

основе выборов был создан Съезд народных

депутатов СССР. На съезде из числа его

На съезде из числа его

депутатов был избран Верховный Совет

СССР – постоянно действовавший

законодательный орган власти.

Председателем Верховного Совета СССР

был избран М.С.Горбачев. На этом же съезде

выявился ряд разногласий и оформилась

оппозиция. Ею стала Межрегиональная

депутатская группа, которую возглавил

академик А.Д.Сахаров и Б.Н.Ельцин. В эту

группу вошло 256 депутатов.

На

третьем (внеочередном) съезде в марте

1990 г. Горбачев был избран Президентом

СССР. Самым важным решением этого съезда

стала отмена статьи 6 Конституции СССР

о «руководящей и направляющей роли

КПСС». Это означало ликвидацию

однопартийной системы в стране. Именно

с этого времени можно говорить о начале

процесса зарождения новых политических

групп, партий и течений.

Попытки

преобразований не вели к улучшению

социально-экономической обстановки в

стране. Наоборот, по мере углубления

перестройки, в стране нарастал хаос,

резко снизилась производительность

труда, стремительно нарастал дефицит

самых необходимых товаров и услуг.

В

целях преодоления этих негативных

тенденций советскими экономистами был

предложен проект реформы, предполагавший

расширение самостоятельности предприятий

на принципах хозрасчета, возрождение

частного сектора в экономике, сокращение

числа отраслевых министерств, отказ от

монополии внешней торговли, признание

в аграрном секторе кооперативов и

фермерских хозяйств наряду с колхозами

и совхозами. Проект реформы было одобрен

и реализован на практике. С этого момента

в стране заговорили о необходимости

развития т.н. «социалистического рынка».

Одной из таких программ перехода к рынку

была программа «500 дней», разработанная

С.С.Шаталиным и Г.А.Явлинским. Однако

эта программане была поддержана

руководством. Тем не менее, многие ее

положения, например, приватизация

предприятий и либерализация цен, нашли

применение на практике, в частности в

ходе реформ Е.Т.Гайдара и А.Б.Чубайса. С

этого периода в стране свободно стала

продаваться иностранная валюта. С этого

периода в стране начинает развиваться

предпринимательство.

Перечень всех учебных материалов

|

Лекция 20. СССР В 60-е — 80-е годы XX века

Учебные вопросы:

1. Советское общество в период правления Брежнева

2. Нарастание застойных явлений и горбачевская «перестройка»

3. Распад СССР и крах перестройки

Глоссарий:

Вопросы:

| ||||

|

© www.txtb.ru |

Брежнев — Советское общество

Консервативная политика характеризовала повестку дня режима в годы после Хрущева. Придя к власти, коллективное руководство не только отменило такую политику Хрущева, как раздвоение партии, но и остановило десталинизацию, и стали появляться положительные отзывы о мертвом диктаторе. Конституция СССР 1977 г., хотя и отличалась в некоторых отношениях от сталинского документа 1936 г., сохранила общую направленность последнего.

Конституция СССР 1977 г., хотя и отличалась в некоторых отношениях от сталинского документа 1936 г., сохранила общую направленность последнего.

В отличие от относительной культурной свободы, которую допускали в ранние хрущевские годы, Брежнев и его коллеги продолжили более ограничительную линию поздней хрущевской эпохи. Руководство не желало или не могло использовать сталинские средства для контроля над советским обществом; вместо этого он решил применять репрессивную тактику против политических диссидентов даже после того, как Советский Союз присоединился к Хельсинским соглашениям в 1975 году. Среди диссидентов, преследуемых в это время, были писатели и активисты запрещенных религиозных, националистических и правозащитных движений. Во второй половине брежневской эры режим терпимо относился к народным проявлениям антисемитизма.

В условиях «развитого социализма» (исторический этап, которого Советский Союз достиг в 1977 г. по версии КПСС) изучение марксизма-ленинизма служило скорее средством укрепления авторитета режима, чем инструментом революционных действий.

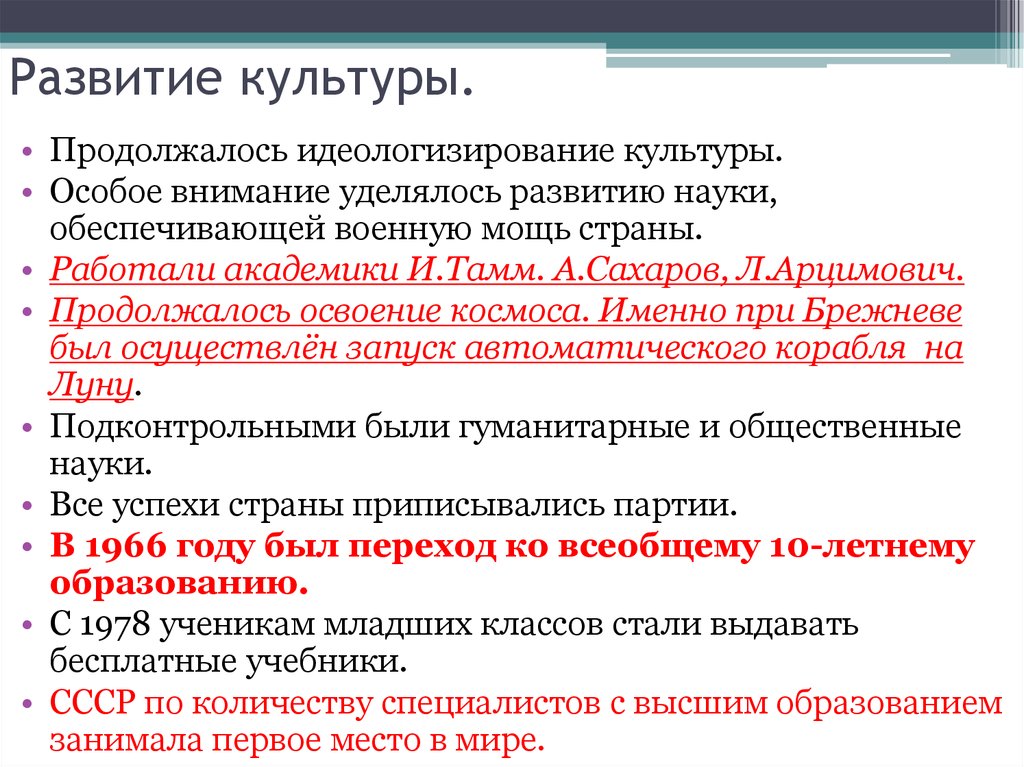

Прогресс в развитии системы образования в брежневские годы был неоднозначным. В 1960-е и 1970-е годы неуклонно увеличивалась доля лиц трудоспособного возраста со средним и высшим образованием. Но в то же время доступ к высшему образованию стал более трудным. К 1980 процент выпускников средних школ, поступивших в университеты, сократился лишь до двух третей от показателя 1960 года. Студенты, принятые в университеты, все чаще происходили из профессиональных семей, а не из рабочих или крестьянских хозяйств. Эта тенденция к увековечиванию образованной элиты была не только функцией более высокого культурного фона элитных семей, но также во многих случаях результатом их власти влиять на процедуры приема.

Успехи в науке шли и при Брежневе с переменным успехом. В самом заметном испытании своих способностей — гонке с Соединенными Штатами по доставке человека на Луну — Советский Союз потерпел неудачу, но благодаря настойчивости советская космическая программа продолжала добиваться успехов в других областях. В целом, несмотря на опережение в таких областях, как металлургия и термоядерный синтез, советская наука отставала от западной, чему отчасти мешало медленное развитие вычислительной техники.

В целом, несмотря на опережение в таких областях, как металлургия и термоядерный синтез, советская наука отставала от западной, чему отчасти мешало медленное развитие вычислительной техники.

В литературе и искусстве публике стало доступно большее разнообразие творческих произведений, чем прежде. Правда, государство продолжало определять, что можно легально публиковать или исполнять, наказывая упорных правонарушителей ссылкой или тюрьмой. Тем не менее, в 1970-х годах стало возможным больше экспериментировать с формами искусства, в результате чего стали создаваться более сложные и тонкие критические работы. Режим ослабил ограничения социалистического реализма; так, например, многие герои романов Юрия Трифонова занимались проблемами быта, а не строительством социализма. В музыке, хотя государство продолжало неодобрительно относиться к таким западным явлениям, как джаз и рок, оно начало разрешать западным музыкальным ансамблям, специализирующимся на этих жанрах, выступать ограниченно. Но народному балладисту Владимиру Высоцкому, широко популярному в Советском Союзе, было отказано в официальном признании из-за его иконоборческой лирики.

Но народному балладисту Владимиру Высоцкому, широко популярному в Советском Союзе, было отказано в официальном признании из-за его иконоборческой лирики.

В религиозной жизни Советского Союза в конце 1970-х годов стало очевидным возрождение народной преданности основным конфессиям, несмотря на продолжающееся де-факто неодобрение со стороны властей. Это возрождение могло быть связано с общим ростом интереса советских граждан к своим национальным традициям.

С конца 1960-х годов основные течения диссидентов объединялись в Демократическое движение с весьма размытой структурой, представляющее три «идеологии», возникшие в послесталинский период и являвшиеся скорее программами действий: «подлинный марксизм-ленинизм» представлялся , в частности, Роя и Жореса Медведевых; либерализм в лице А. Сахарова, «христианская идеология», защищаемая А. Солженицыным.

Идея первой программы заключалась в том, что Сталин извратил идеологию марксизма-ленинизма и что «возвращение к истокам» поможет оздоровлению общества; вторая программа рассматривала возможную эволюцию к демократии западного типа при сохранении общественной собственности, третья предлагала ценности христианской морали как основу жизни общества и, следуя традициям славянофилов, подчеркивала российскую специфику. Тем не менее «демократическое движение» было очень малочисленным и насчитывало всего несколько сотен сторонников из числа интеллигенции.

Тем не менее «демократическое движение» было очень малочисленным и насчитывало всего несколько сотен сторонников из числа интеллигенции.

В стране, в которой любая власть, будь то коллективная на низшем уровне, бюрократическая в середине или деспотическая наверху, всегда оставалась враждебной свободному выражению мнений, идущих вразрез с установившимися установками и против самой природы этой власти. Более того, в условиях репрессий диссидентство как выражение радикальной оппозиции и альтернативная политическая концепция, отстаивавшая права личности перед государем, не могло охватить широкие слои общества.

Брежнев установил определенный баланс оценок Сталина, когда средние отрицательные характеристики генералиссимуса равномерно сочетались с положительными, но умеренными оценками его заслуг в войне и строительстве социализма. Но вообще с каждым новым изданием учебников по истории партии и СССР все больше скептически относились к беззаконию сталинской эпохи. Реабилитация была остановлена, люди старались забыть о сталинском прошлом, старались не упоминать о репрессиях, поглотивших миллионы людей. У цензуры были лишь смутные намеки на судьбу невинно убиенных в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. О казненном писателе и художнике принято было писать в предисловии к изданию его книги: «В 1938, его творческий путь оборвался…»

У цензуры были лишь смутные намеки на судьбу невинно убиенных в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. О казненном писателе и художнике принято было писать в предисловии к изданию его книги: «В 1938, его творческий путь оборвался…»

НОВОСТИ ПИСЬМО |

| Присоединяйтесь к списку рассылки GlobalSecurity.org |

Введите свой адрес электронной почты |

«Русский журнал» Андреа Ли: гобелен позднесоветской эпохи

BY KIMBERLY ST. ДЖУЛИАН-ВАРНОН

«Не связанная с Россией ни кровными, ни традициями, я все еще чувствовала, будучи совсем юной, смутную тягу к этой стране, о которой знала только по ее жестокому, яркому фольклору, по ее музыке…» — Андреа Ли по прибытии в Москва.

Конец 1920-х и 1930-е годы были временем невероятных экономических, социальных и культурных перемен в Советском Союзе. Страна вступила в головокружительный темп форсированной индустриализации, которая привела к появлению городов, рожденных в горах, и крестьян, вынужденных голодать. На другом конце света несколько десятков предприимчивых и предприимчивых афроамериканцев приняли решение попытать счастья в экономических возможностях и расовом равенстве в стране Советов. В эту эпоху произошли самые известные истории афроамериканцев в России. Часто историки исследуют, как чернокожие путешественники извлекли пользу из своего пребывания в Советском Союзе, но эти люди также внесли свой вклад в советский эксперимент. Как утверждала ученый из африканской диаспоры Джой Глисон Кэрью, афроамериканские посетители и рабочие в Советском Союзе сыграли роль в советской индустриализации, в том числе завезли в Узбекистан часть американского хлопка.

Страна вступила в головокружительный темп форсированной индустриализации, которая привела к появлению городов, рожденных в горах, и крестьян, вынужденных голодать. На другом конце света несколько десятков предприимчивых и предприимчивых афроамериканцев приняли решение попытать счастья в экономических возможностях и расовом равенстве в стране Советов. В эту эпоху произошли самые известные истории афроамериканцев в России. Часто историки исследуют, как чернокожие путешественники извлекли пользу из своего пребывания в Советском Союзе, но эти люди также внесли свой вклад в советский эксперимент. Как утверждала ученый из африканской диаспоры Джой Глисон Кэрью, афроамериканские посетители и рабочие в Советском Союзе сыграли роль в советской индустриализации, в том числе завезли в Узбекистан часть американского хлопка.

По мере удаления от сталинского периода мемуаров и рассказов о путешествиях афроамериканцев становится все меньше, особенно в позднесоветское время. Визит активистки Анджелы Дэвис в 1972 году хорошо известен, но ее опыт в качестве известной политической иконы был нетипичным. Мы можем увидеть более личный и резкий рассказ Андреа Ли , , чернокожей выпускницы Гарварда двадцати с небольшим лет, которая присоединилась к своему мужу-аспиранту в Москве и Ленинграде во время его диссертационного исследования в 1978 году. Ее путевой дневник, Russian Journal — это динамичная экскурсия по брежневскому «застойному» Советскому Союзу.

Мы можем увидеть более личный и резкий рассказ Андреа Ли , , чернокожей выпускницы Гарварда двадцати с небольшим лет, которая присоединилась к своему мужу-аспиранту в Москве и Ленинграде во время его диссертационного исследования в 1978 году. Ее путевой дневник, Russian Journal — это динамичная экскурсия по брежневскому «застойному» Советскому Союзу.

Опыт Ли демонстрирует разнообразие людей и верований в позднесоветском обществе. За десять месяцев своего пребывания она и ее муж Том столкнулись с различными архетипами советских людей. Они проводили время с Григорием, убежденным комсомольцем, любившим западную рекламу, и Донной Саммер; Миша, советский хиппи, путешествовавший по Советскому Союзу на диване; и Сережа, который подражал имперской русской интеллигенции. Ее разговоры и общение с друзьями и незнакомцами высветили идеологическую напряженность в советском обществе. Некоторым друзьям нравились американские фильмы и музыка, но они относились к американскому капитализму с пренебрежением. С другой стороны, Ли проводил неформальные занятия по английскому языку, обучая еврейских студентов готовиться к эмиграции из Советского Союза.

С другой стороны, Ли проводил неформальные занятия по английскому языку, обучая еврейских студентов готовиться к эмиграции из Советского Союза.

Более того, Ли часто испытывала когнитивный диссонанс из-за своего привилегированного положения иностранки. Как и другие западные иностранцы в СССР, она имела доступ к иностранным магазинам и пользовалась свободами, которых не было у советских граждан. Например, она делала покупки в иностранном магазине, когда пожилая русская женщина случайно пробралась внутрь, пока охранник болтал. Бабушка , как Ли обычно называет пожилых русских женщин, была быстро убрана, но не раньше, чем успела окинуть взглядом магазин.

Одними из самых захватывающих рассказов Ли являются виньетки ее бесед с советскими женщинами о различных проблемах, с которыми они сталкивались дома и на работе. На уроке английского Ли и некоторые из ее учениц начали обсуждать, существует ли женское движение в Советском Союзе. Рима и Райза, две ее ученицы, утверждали, что женское движение должно быть, потому что женщины несут основную тяжесть работы по дому, ухода за детьми и многочасовых поисков продуктов — и все это, работая полный рабочий день в своих семьях. соответствующих профессий. В другом разговоре Вера, студентка факультета журналистики, рассказала о трудностях, которые пришлось пережить советским женщинам, в том числе о собственном разводе и физическом насилии, которому подвергалась ее подруга со стороны мужа. Одно из самых губительных последствий советского наследия заключается в том, что насилие в отношении женщин и гендерное неравенство остаются серьезными проблемами в современной России.

соответствующих профессий. В другом разговоре Вера, студентка факультета журналистики, рассказала о трудностях, которые пришлось пережить советским женщинам, в том числе о собственном разводе и физическом насилии, которому подвергалась ее подруга со стороны мужа. Одно из самых губительных последствий советского наследия заключается в том, что насилие в отношении женщин и гендерное неравенство остаются серьезными проблемами в современной России.

В отличие от более ранних афроамериканских рассказов о путешествиях, которые обычно включали сравнения между обращением СССР и Америки с чернокожими, раса редко упоминается в Russian Journal . Расовая принадлежность Ли упоминается лишь вскользь, но она отмечает несколько случаев расовой дискриминации в отношении других, в том числе африканского студента университета. Студент Ибрагим не был редкостью в Москве, поскольку СССР был основным направлением для африканских и латиноамериканских студентов. Но Ибрагим рассказал об открытой враждебности, с которой столкнулись он и другие африканские студенты, в том числе о том, что его называли «черными дьяволами». Женя, один из учеников Ли, изучавший английский язык, регулярно жаловался на советскую жизнь. На одном из сеансов он посетовал, что он и его жена едва зарабатывают достаточно, чтобы прокормить свою маленькую семью, несмотря на то, что они оба были инженерами. Во время одной из своих обычных разглагольствований Женя вскользь объяснил Ли, что он и его жена называют себя расистскими оскорблениями, «инжен—-ами», потому что они сравнивали свое положение с афроамериканцами в Америке. (К сожалению, Ли не привела никакого другого контекста случайного использования Женей расистских выражений; она сразу же перешла к своему описанию другой Жени в классе.) Ли также описала случаи, когда она слышала или подслушивала антисемитские высказывания, которые читателю становится ясно, какие формы повседневной дискриминации обрушиваются на ее учеников.

Женя, один из учеников Ли, изучавший английский язык, регулярно жаловался на советскую жизнь. На одном из сеансов он посетовал, что он и его жена едва зарабатывают достаточно, чтобы прокормить свою маленькую семью, несмотря на то, что они оба были инженерами. Во время одной из своих обычных разглагольствований Женя вскользь объяснил Ли, что он и его жена называют себя расистскими оскорблениями, «инжен—-ами», потому что они сравнивали свое положение с афроамериканцами в Америке. (К сожалению, Ли не привела никакого другого контекста случайного использования Женей расистских выражений; она сразу же перешла к своему описанию другой Жени в классе.) Ли также описала случаи, когда она слышала или подслушивала антисемитские высказывания, которые читателю становится ясно, какие формы повседневной дискриминации обрушиваются на ее учеников.

Эти эпизоды расизма говорят о том, как расходились идеология и опыт в СССР. Хотя Советский Союз официально провозгласил себя антирасистским и антиимпериалистическим, еврейские советские граждане и жители Африки регулярно сталкивались с расизмом и дискриминацией. Тысячи советских евреев эмигрировали в Израиль и США в 1970-х и 80-х годах, а в 1963 году африканские студенты протестовали против смерти африканского студента и против лучшего обращения со стороны советских хозяев. Несмотря на то, что они путешествовали в разные периоды, афроамериканские посетители в 1930-х годов и Ли не сталкивались с соизмеримыми случаями расовой дискриминации, потому что их статус иностранцев из Соединенных Штатов вытеснил их расу (по крайней мере, в их отношениях с советскими гражданами).

Тысячи советских евреев эмигрировали в Израиль и США в 1970-х и 80-х годах, а в 1963 году африканские студенты протестовали против смерти африканского студента и против лучшего обращения со стороны советских хозяев. Несмотря на то, что они путешествовали в разные периоды, афроамериканские посетители в 1930-х годов и Ли не сталкивались с соизмеримыми случаями расовой дискриминации, потому что их статус иностранцев из Соединенных Штатов вытеснил их расу (по крайней мере, в их отношениях с советскими гражданами).

История путешествий Ли — редкая возможность заглянуть за идеологическую завесу поздней холодной войны. Брежневскую эпоху часто изображают как эпоху застоя. В то время кремленологи нарисовали унылую картину раздутого государства, искалеченного больным руководством и устаревшей идеологией, а также измученных, циничных граждан. Однако точка зрения Ли как американского гостя, не знакомого с советологией, дает нам яркую и красочную картину советских граждан и советской культуры. Ли наблюдал, как общество борется с проблемами гендерного равенства, расовой дискриминации, хронической нехватки потребительских товаров, идеологических разногласий и защиты частной жизни под присмотром КГБ. С другой стороны, она также была свидетельницей того, как советские граждане создавали гостеприимную обстановку для посетителей, как они отмечали причудливые церемонии бракосочетания во Дворце бракосочетаний, как слушали и танцевали под вездесущие Бони М . записи до обязательного комендантского часа в 23:00, и сколько советских верующих сохранили свою веру, участвуя в пасхальных процессиях в предрассветные часы, читая Христос Воскрес [Христос воскрес]. От походов в баню до концерта Би Би Кинга в Москве Ли проливает свет на динамизм брежневской эпохи и стойкость советских людей.

Ли наблюдал, как общество борется с проблемами гендерного равенства, расовой дискриминации, хронической нехватки потребительских товаров, идеологических разногласий и защиты частной жизни под присмотром КГБ. С другой стороны, она также была свидетельницей того, как советские граждане создавали гостеприимную обстановку для посетителей, как они отмечали причудливые церемонии бракосочетания во Дворце бракосочетаний, как слушали и танцевали под вездесущие Бони М . записи до обязательного комендантского часа в 23:00, и сколько советских верующих сохранили свою веру, участвуя в пасхальных процессиях в предрассветные часы, читая Христос Воскрес [Христос воскрес]. От походов в баню до концерта Би Би Кинга в Москве Ли проливает свет на динамизм брежневской эпохи и стойкость советских людей.

Русский журнал имеет большое значение еще и потому, что это вклад в историю афроамериканцев в Советском Союзе и России. В отличие от многих тем в советской истории, первоисточников об афроамериканском присутствии в регионе сравнительно немного.

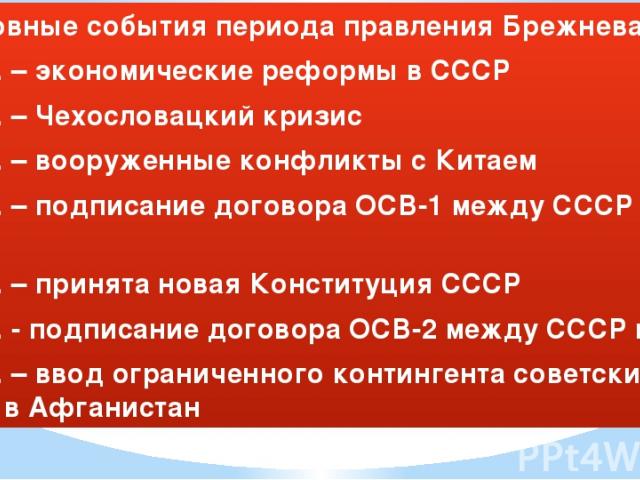

XXIII съезде КПСС, проходившем в 1966 году, был восстановлен пост Генерального секретаря ЦК КПСС, который был сразу же занят Брежневым

XXIII съезде КПСС, проходившем в 1966 году, был восстановлен пост Генерального секретаря ЦК КПСС, который был сразу же занят Брежневым Подлежали ликвидации совнархозы, введенные при Хрущеве, и была восстановлена отраслевая система управления в виде министерств. Хозяйственная реформа началась с января 1966 г. В первые годы восьмой пятилетки были достигнуты положительные результаты. Объем промышленного производства вырос за этот период в полтора раза. К концу 60-х годов экономическая реформа пошла на убыль. Главным препятствием на ее пути стояла командно-административная система, тотальное планирование и отраслевой монополизм.

Подлежали ликвидации совнархозы, введенные при Хрущеве, и была восстановлена отраслевая система управления в виде министерств. Хозяйственная реформа началась с января 1966 г. В первые годы восьмой пятилетки были достигнуты положительные результаты. Объем промышленного производства вырос за этот период в полтора раза. К концу 60-х годов экономическая реформа пошла на убыль. Главным препятствием на ее пути стояла командно-административная система, тотальное планирование и отраслевой монополизм. И СССР был вынужден, как и раньше, закупать значительную часть продовольственной продукции за рубежом.

И СССР был вынужден, как и раньше, закупать значительную часть продовольственной продукции за рубежом. Очередь стала привычным пейзажем советского социума.

Очередь стала привычным пейзажем советского социума. Оно начало работу в 1972 г. в городе Хельсинки (Финляндия), затем два года работало в Женеве (Швейцария) и завершилось вновь в Хельсинки в 1975 г., где и был подписан Заключительный акт. И в заключение необходимо отметить наиболее серьезный внешнеполитический просчет брежневского руководства — введение советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.

Оно начало работу в 1972 г. в городе Хельсинки (Финляндия), затем два года работало в Женеве (Швейцария) и завершилось вновь в Хельсинки в 1975 г., где и был подписан Заключительный акт. И в заключение необходимо отметить наиболее серьезный внешнеполитический просчет брежневского руководства — введение советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. С.Горбачев. Однако новый лидер явно не мог представить всю глубину и сложность, тех проблем, которые стояли перед обществом и руководством страны. Заранее подготовленной программы реформ у него не было. Причем сами преобразования, которые начались в стране с марта 1985 г., их направленность и характер, не выходили из рамок привычной парадигмы. Сами качественные преобразования мыслились как социалистические и направлены были на совершенствование социализма, устранение негативных факторов в развитии общества и создании механизма ускорения, который способствовал бы быстрому продвижению страны по путям дальнейшего развития социализма.

С.Горбачев. Однако новый лидер явно не мог представить всю глубину и сложность, тех проблем, которые стояли перед обществом и руководством страны. Заранее подготовленной программы реформ у него не было. Причем сами преобразования, которые начались в стране с марта 1985 г., их направленность и характер, не выходили из рамок привычной парадигмы. Сами качественные преобразования мыслились как социалистические и направлены были на совершенствование социализма, устранение негативных факторов в развитии общества и создании механизма ускорения, который способствовал бы быстрому продвижению страны по путям дальнейшего развития социализма. Особый акцент был сделан на усилении роли человеческого фактора. Это означало создание условий для повышения творческой активности людей в производственном процессе и ее использования в целях ускорения общественного развития и преодоления застоя. Однако пойти на серьезное совершенствование всего мотивационного механизма партийное руководство не решилось. Как и раньше ведущая роль в обновлении общества отводилась партии. На XXVII съезде КПСС, проходившем в 1986 г., был подтвержден курс на ускорение общественного развития, на съезде был поставлен вопрос о расширении гласности и более глубоком изучении опыта КПСС и извлечении из него уроков. Главное значение съезда состояло в том, что Горбачев объявил о новых подходах во внешней и внутренней политике — и о новом политическом мышлении. Когда стало ясно, что курс на ускорение сам по себе еще недостаточен, и что ускорение можно осуществить лишь произведя кардинальные перемены в общественном строе. С этого момента была принята концепция перестройки, выдвинутая Горбачевым на январском (1987 г.

Особый акцент был сделан на усилении роли человеческого фактора. Это означало создание условий для повышения творческой активности людей в производственном процессе и ее использования в целях ускорения общественного развития и преодоления застоя. Однако пойти на серьезное совершенствование всего мотивационного механизма партийное руководство не решилось. Как и раньше ведущая роль в обновлении общества отводилась партии. На XXVII съезде КПСС, проходившем в 1986 г., был подтвержден курс на ускорение общественного развития, на съезде был поставлен вопрос о расширении гласности и более глубоком изучении опыта КПСС и извлечении из него уроков. Главное значение съезда состояло в том, что Горбачев объявил о новых подходах во внешней и внутренней политике — и о новом политическом мышлении. Когда стало ясно, что курс на ускорение сам по себе еще недостаточен, и что ускорение можно осуществить лишь произведя кардинальные перемены в общественном строе. С этого момента была принята концепция перестройки, выдвинутая Горбачевым на январском (1987 г. ) Пленуме ЦК КПСС. Под перестройкой понималось коренное реформирование всех сторон тоталитарного советского общества с сохранением главных параметров системы и ее идеологии.

) Пленуме ЦК КПСС. Под перестройкой понималось коренное реформирование всех сторон тоталитарного советского общества с сохранением главных параметров системы и ее идеологии. По инициативе Горбачева было выдвинуто предложение о создании нового высшего органа власти Съезда народных депутатов, а Верховный Совет СССР должен был стать парламентов — постоянно действующим органом законодательной власти. Менялась практика выборов, они должны были проводиться на альтернативной основе. Решения конференции были выполнены. В политический лексикон вошел термин «демократизация».

По инициативе Горбачева было выдвинуто предложение о создании нового высшего органа власти Съезда народных депутатов, а Верховный Совет СССР должен был стать парламентов — постоянно действующим органом законодательной власти. Менялась практика выборов, они должны были проводиться на альтернативной основе. Решения конференции были выполнены. В политический лексикон вошел термин «демократизация». Горбачев был избран Президентом СССР. Самым важным решением этого съезда стала отмена статьи 6 Конституции СССР о «руководящей и направляющей роли КПСС». Это означало ликвидацию однопартийной системы в стране. Именно с этого времени можно говорить о начале процесса зарождения новых политических групп, партий и течений.

Горбачев был избран Президентом СССР. Самым важным решением этого съезда стала отмена статьи 6 Конституции СССР о «руководящей и направляющей роли КПСС». Это означало ликвидацию однопартийной системы в стране. Именно с этого времени можно говорить о начале процесса зарождения новых политических групп, партий и течений. С этого момента в стране заговорили о необходимости развития т.н. «социалистического рынка». Одной из таких программ перехода к рынку была программа «500 дней», разработанная С.С.Шаталиным и Г.А.Явлинским. Однако эта программа не была поддержана руководством. Тем не менее, многие ее положения, например, приватизация предприятий и либерализация цен, нашли применение на практике, в частности в ходе реформ Е.Т.Гайдара и А.Б. Чубайса. С этого периода в стране свободно стала продаваться иностранная валюта. С этого периода в стране начинает развиваться предпринимательство.

С этого момента в стране заговорили о необходимости развития т.н. «социалистического рынка». Одной из таких программ перехода к рынку была программа «500 дней», разработанная С.С.Шаталиным и Г.А.Явлинским. Однако эта программа не была поддержана руководством. Тем не менее, многие ее положения, например, приватизация предприятий и либерализация цен, нашли применение на практике, в частности в ходе реформ Е.Т.Гайдара и А.Б. Чубайса. С этого периода в стране свободно стала продаваться иностранная валюта. С этого периода в стране начинает развиваться предпринимательство. Все эти процессы привели к необратимым переменам в сфере международных отношений. Курс на обновление социализма, на деле привел к усилению конфронтации оппозиционных сил в странах социализма с местным руководством и осенью 1989 г. в этих странах прошли массовые выступления против существующих режимов. Власть перешла в руки оппозиции. Благодаря новому политическому мышлению в 1988 г. начался вывод советских войск из Афганистана, который был завершен в феврале 1989 г.

Все эти процессы привели к необратимым переменам в сфере международных отношений. Курс на обновление социализма, на деле привел к усилению конфронтации оппозиционных сил в странах социализма с местным руководством и осенью 1989 г. в этих странах прошли массовые выступления против существующих режимов. Власть перешла в руки оппозиции. Благодаря новому политическому мышлению в 1988 г. начался вывод советских войск из Афганистана, который был завершен в феврале 1989 г. В основе этих процессов лежали как политические, так и экономические причины. Резкий спад в экономике, ослабление роли КПСС, переход власти на местах в руки местных национальных элит, межконфессиональные и этнокультурные противоречия — все это способствовало обострению межнациональных конфликтов на территории СССР. Одним из острейших конфликта такого характера стал конфликт в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана. На почве этого конфликта начались военные действия между Арменией и Азербайджаном.

В основе этих процессов лежали как политические, так и экономические причины. Резкий спад в экономике, ослабление роли КПСС, переход власти на местах в руки местных национальных элит, межконфессиональные и этнокультурные противоречия — все это способствовало обострению межнациональных конфликтов на территории СССР. Одним из острейших конфликта такого характера стал конфликт в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана. На почве этого конфликта начались военные действия между Арменией и Азербайджаном. В марте 1991 г. на территории СССР был проведен референдум, который показал что большинство населения желает жить в едином государстве. Однако мнение народа демократы на местах и в регионах проигнорировали.

В марте 1991 г. на территории СССР был проведен референдум, который показал что большинство населения желает жить в едином государстве. Однако мнение народа демократы на местах и в регионах проигнорировали. События 19-22 августа 1991 г. ускорили распад СССР.

События 19-22 августа 1991 г. ускорили распад СССР. п.

п.