Содержание

19 августа 1991 года. Как это было

19 августа 1991 года. Как это было

У некоторых высших руководителей Союза и КПСС, все отчетливее понимавших, что Советскому Союзу в прежнем виде приходит конец, а значит приходит конец и их карьерам, возникли смутные сомнения, что под видом Союзного договора хотят подписать что-то невообразимое.

И действительно, окончательного варианта договора еще не было, а был проект, который еще должны были править республики. Началось брожение в Верховных Советах Союза, РСФСР и других республик, намеревавшихся подписать договор1. Даже в лагере российского президента звучали голоса против подписания нового Союзного договора за спиной парламентских органов власти.

23.07.1991. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев отвечает на вопросы журналистов. Заседание полномочных представителей Союза и республик по завершению работы над проектом Союзного договора в Ново-Огарево. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Казалось, союзному руководству стоило бы поддержать эти настроения с целью предотвратить столь экстренное подписание Союзного договора. Однако именно в этот момент оно решилось на введение чрезвычайного положения. Главным сторонником немедленного введения чрезвычайного положения в стране был председатель КГБ СССР В.А. Крючков.

Однако именно в этот момент оно решилось на введение чрезвычайного положения. Главным сторонником немедленного введения чрезвычайного положения в стране был председатель КГБ СССР В.А. Крючков.

Как известно, фарш невозможно провернуть назад. Однако нашлись энтузиасты, которые попытались это сделать.

В обвинительном заключении по делу ГКЧП говорится: «Продолжая подготовительную работу, 14 августа Крючков со ссылкой на то, что Президент СССР собирается подать в отставку, а руководящими кругами страны прорабатываются вопросы введения чрезвычайного положения, поручил Жижину и Егорову подготовить предложения о первоочередных мерах политического, экономического и правового характера, которые необходимо осуществить в этих условиях».

Обвинительное заключение по уголовному делу ГКЧП в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

Там же говорится, что перечисленные выше лица «договорились приступить 18 августа 1991 года к реализации планов захвата власти»; в соответствии с этими планами предусматривалось предъявить М. С. Горбачеву ультиматум: или ввести чрезвычайное положение, или уйти в отставку, в случае отказа изолировать его в Форосе и объявить больным, обязанности президента возложить на Г.И. Янаева, а для управления страной создать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР)»2. Ядро «заговора» составляли четыре человека: О.Д. Бакланов, В.А. Крючков, О.С. Шенин и Д.Т. Язов. Причем главную роль играл В.А. Крючков.

С. Горбачеву ультиматум: или ввести чрезвычайное положение, или уйти в отставку, в случае отказа изолировать его в Форосе и объявить больным, обязанности президента возложить на Г.И. Янаева, а для управления страной создать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР)»2. Ядро «заговора» составляли четыре человека: О.Д. Бакланов, В.А. Крючков, О.С. Шенин и Д.Т. Язов. Причем главную роль играл В.А. Крючков.

В планы заговорщиков входила встреча с Б.Н. Ельциным по его возвращению из Казахстана в аэропорту вечером 18 августа. По итогам этой встречи Борис Николаевич или должен был присоединиться к ГКЧП, или быть интернирован на даче в Подмосковье. Однако самолет вернулся в Москву в час ночи, опоздав на четыре часа, и встреча не состоялась.

19 августа 1991 г. в 6.00 всесоюзное радио сообщило, что в связи с болезнью М.С. Горбачева его полномочия перешли Г.И. Янаеву, объявило о создании ГКЧП и огласило его первые постановления. Было зачитано официальное обращение Комитета ГКЧП к советскому народу, в котором, в частности, говорилось о том, что перестройка зашла в тупик и «возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой» и о решимости ГКЧП вывести страну из кризиса, а также содержало призыв ко всем советским людям «в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства» и «оказать всемерную поддержку усилиям по выводу страны из кризиса». Однако этот документ не содержал реальных шагов или конкретных предложений для достижения указанных целей. Никакой внятной программы действий после захвата власти у мятежников не было.

Однако этот документ не содержал реальных шагов или конкретных предложений для достижения указанных целей. Никакой внятной программы действий после захвата власти у мятежников не было.

В 6.30 подобная информация появилась на экранах телевизоров. Началась бесконечная трансляция балета «Лебединое озеро».

19 августа по телевидению шла бесконечная трансляция балета «Лебединое озеро». Фото: Строков Михаил/Фотохроника ТАСС

В столицу двинулись войска. Кантемировская и Таманская дивизии направили 3809 военнослужащих, 430 автомашин, 362 танка и 288 БМП и БТР. Кроме того в Москву прибыли три парашютно-десантных полка: 15-й (Тула), 137-й (Рязань), 331-й (Кострома). Всего в Москву было введено около 4 тыс. военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и БМП. К 10 часам утра войска взяли под контроль ключевые объекты жизнеобеспечения города, блокировали Манежную площадь и Кремль. Дополнительные части ВДВ, мотострелковые войска и флот были переброшены в окрестности Ленинграда, Киева, Таллина, Тбилиси, Риги.

Танки на Калининском проспекте (Новый Арбат). Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Многие деятели ЦК КПСС, кабинета министров СССР, силовых союзных министерств и ведомств выразили поддержку ГКЧП.

«Члены ГКЧП обзвонили всех президентов союзных республик, кроме Прибалтики. Ни один из них не сказал, что наши действия являются авантюрой. Более того, все сказали, что в стране пора наводить порядок», — писал впоследствии Янаев.

В союзных республиках большинство руководителей изначально заняли выжидательную позицию по отношению к событиям в Москве.

На верность ГКЧП присягнули главы следующих республик: Армении Л. Тёр — Петросян, Азербайджана А. Муталибов, Узбекистана И. Каримов и ряд других.

Неожиданностью был переход в стан мятежников крайне антисоветски настроенного президента Республики Грузии Звиада Гамсахурдиа. От публичной оценки событий в Москве уклонился председатель Верховной Рады Украины Л.М. Кравчук. При этом он воспрепятствовал созыву Верховной Рады для обсуждения происходящего.

О готовности сотрудничать с «новым руководством СССР» заявил президент Франции Ф. Миттеран. О такой же готовности заявило правительство Китайской Народной Республики. С горячей поддержкой ГКЧП выступили тогдашние лидеры Ирака (Саддам Хусейн) и Ливии (Муаммар Каддафи).

Борис Ельцин с башни танка обращается к народу у здания Верховного Совета РСФСР. Фото: Валентина Кузьмина и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС

Президент РСФСР Борис Ельцин отказался подчиняться ГКЧП и объявил его действия «антиконституционным переворотом». Он и его единомышленники стали центром сопротивления ГКЧП. В первый же день, 19 августа, на митинге перед Домом советов РСФСР (Белым домом), в то время резиденцией российского руководства, Ельцин выступил с «Обращением к гражданам России», охарактеризовав действия ГКЧП как государственный переворот. Затем президент России подписал указ, согласно которому до созыва внеочередного Съезда народных депутатов СССР подчинил себе все органы союзной исполнительной власти на территории России, в том числе Министерство обороны, КГБ и МВД.

Известный российский музыкант и виолончелист Мстислав Ростропович, пришел в Белый дом, чтобы поддержать Бориса Ельцина. Фото: Юрий Феклистов

Возле Белого дома начали собираться оппозиционные политики, деятели культуры и простые москвичи, пожелавшие оборонять законно избранное правительство республики. Около Дома советов РСФСР начинают строить баррикады. Вокруг всего комплекса Белого Дома выстраивается цепочка из нескольких тысяч москвичей, пришедших на защиту Президента и Верховного Совета Российской Федерации. Организуются пикеты. Б. Ельцин подписал указ о создании и эвакуации в Свердловск группы оперативного управления (дублирующий состав Совета министров РСФСР).

Жители Москвы отправились в центр города, чтобы уговорить солдат не применять силу по отношению к народу. Фото: ANDRE DURAND / AFP

Многие жители столицы отправились в центр, чтобы уговорить солдат не применять силу по отношению к народу. Под психологическим давлением демонстрантов происходит убеждение армии в незаконных действиях и братание ее на местах с демонстрантами.

Под психологическим давлением демонстрантов происходит убеждение армии в незаконных действиях и братание ее на местах с демонстрантами. Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Танковый батальон 1-го мотострелкового полка 2-й Таманской мотострелковой дивизии под командованием начальника штаба Сергея Евдокимова переходит на сторону Ельцина, разворачивая свои 10 танков уже в защиту Белого Дома. Поднявшись на танк номер 110 Таманской дивизии, Борис Николаевич обратился к собравшимся с речью. Его выступление было снято на телекамеры и обошло весь мир.

Вечером 19 августа члены ГКЧП появились на экранах телевизоров. Выглядели они, мягко говоря, не очень и все больше оправдывались. Камера дает крупным планом дрожащие руки Янаева.

Вечером 19 августа члены ГКЧП выступили с экранов телевизоров. Фото: Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев/ТАСС

Да, телевизионный ракурс значит очень много. В общем, впечатление от грозных путчистов совершенно несерьезное, что только воодушевило протестующих. В 21.00 в программе «Время» по первому каналу телевидения «совершенно неожиданно прошел правдивый и честный репортаж с баррикад у Белого дома». Фронда ГКЧП активно действовала и на центральном телевидении. Это было важно, поскольку многие опасались, что руководство РСФСР арестовано, если уже не расстреляно.

В 21.00 в программе «Время» по первому каналу телевидения «совершенно неожиданно прошел правдивый и честный репортаж с баррикад у Белого дома». Фронда ГКЧП активно действовала и на центральном телевидении. Это было важно, поскольку многие опасались, что руководство РСФСР арестовано, если уже не расстреляно.

Защитники Белого дома выстроили заграждения. Фото: Андрея Соловьева /Фотохроника ТАСС

К утру 20 августа защитники Белого дома практически закончили строительство заграждений. Рядом с легкими противопехотными баррикадами появились и бетонные противотанковые, подъезды к Дому перегородили грузовиками с песком. Особую активность в организации обороны Белого дома проявили российские бизнесмены. Грузовики с песком, краны, оружие, продовольствие — все это подвозилось к Белому дому.

Бизнесмены подвозили продовольствие для защитников Белого дома. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Днем 20 августа возле Белого дома состоялся митинг, санкционированный городскими властями Москвы. На нем собрались по разным оценкам более 400 000 человек. Организаторы митинга — движение «Демократическая Россия», демократические объединения и Советы трудовых коллективов Москвы и Московской области. А в Ленинграде на Дворцовой площади прошла 400-тысячная демонстрация протеста против переворота. В дни путча в аппарат движения «Демократическая Россия», оказывавшего активное сопротивление ГКЧП, шли сотни сообщений с мест о готовности начинать массовую кампанию гражданского неповиновения.

На нем собрались по разным оценкам более 400 000 человек. Организаторы митинга — движение «Демократическая Россия», демократические объединения и Советы трудовых коллективов Москвы и Московской области. А в Ленинграде на Дворцовой площади прошла 400-тысячная демонстрация протеста против переворота. В дни путча в аппарат движения «Демократическая Россия», оказывавшего активное сопротивление ГКЧП, шли сотни сообщений с мест о готовности начинать массовую кампанию гражданского неповиновения.

Многотысячный митинг у здания Верховного Совета РСФСР под названием «Акция в защиту «Белого дома». Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Борис Ельцин издал указ № 64 о временном (до восстановления в полном объеме деятельности конституционных органов и институтов государственной власти и управления Союза ССР) принятии на себя обязанностей главнокомандующего Вооруженными силами СССР на территории РСФСР, одновременно назначив генерал-полковника Константина Кобеца министром обороны РСФСР.

Гэкачеписты хорошо понимали, что время работает против них. Минобороны к середине дня разработало план силового захвата российского руководства под кодовым названием «Гром».

Минобороны к середине дня разработало план силового захвата российского руководства под кодовым названием «Гром».

Начать должны были танки. Как планировалось, они произведут устрашающие выстрелы с близкой дистанции и проделают проходы в завалах. Затем бойцы отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского вклинятся в ряды защитников, раздвинут их, расчистят путь к подъездам Белого дома и будут удерживать «коридоры». В «коридоры» пойдут тульские десантники, которые с помощью техники взломают двери и застекленные проемы в стенах, после чего завяжут бой на этажах здания. В этот момент бойцы «Альфы», действующие по самостоятельному плану, будут осуществлять внутри Белого дома поиск и нейтрализацию руководителей сопротивления. На весь штурм отводилось от 40 минут до часа. Количество жертв среди гражданского населения (включая раненых) при штатном прохождении операции должно было составить 500-600 человек. При наихудшем повороте событий — до 1000 человек. После завершения боевых действий планировалось силами МВД и КГБ провести «фильтрацию» лиц, задержанных возле здания и внутри него, а организаторов и самых активных участников сопротивления — интернировать3.

По плану Минобороны начать силовой захват Белого дома должны были танки. Фото: Петр Носов / Фотохроника ТАСС

В этот момент руководство ГКЧП стало перед суровой дилеммой. Либо устроить аналог площади Тяньаньмэнь и оказаться у власти в полураспавшейся разоренной стране, не имея никакой позитивной программы по выходу из кризиса, и не надеясь на зарубежную помощь, прежде всего кредитами. Думается, такой сценарий, скорее всего, привел бы к неконтролируемому распаду страны и вряд ли мирным путем, учитывая многочисленные территориальные претензии республик друг к другу. Либо отступить.

Был выбран второй вариант — письменного приказа войскам о начале штурма отдано так и не было и штурма не состоялось. Впоследствии руководство ГКЧП объясняло это тем, что они «не хотели стрелять в народ».

Танки в центре Москвы в августе 1991 года. Фото: Соловьев Андрей / Фотохроника ТАСС

Даже если бы такой приказ был отдан, далеко не факт, что он был бы исполнен. Два генерала, от которых зависела судьба этого решения (П.С. Грачев — командующий воздушно-десантными войсками, на которого было возложено командование операцией «Гром», и Б.В. Громов — командующий внутренними войсками), договорились не участвовать в этой операции. Более того, они предупредили Ельцина и защитников Белого дома о готовящемся штурме. Председатель Комитета государственной безопасности РСФСР Иваненко связался по телефону с командирами Московского военного округа, внутренних войск, частей КГБ. Говорил примерно одно и то же: звоню по поручению Ельцина, не ввязывайтесь в это дело, держите личный состав и технику в стороне, тем самым нейтрализовав подмосковные воинские части.

Два генерала, от которых зависела судьба этого решения (П.С. Грачев — командующий воздушно-десантными войсками, на которого было возложено командование операцией «Гром», и Б.В. Громов — командующий внутренними войсками), договорились не участвовать в этой операции. Более того, они предупредили Ельцина и защитников Белого дома о готовящемся штурме. Председатель Комитета государственной безопасности РСФСР Иваненко связался по телефону с командирами Московского военного округа, внутренних войск, частей КГБ. Говорил примерно одно и то же: звоню по поручению Ельцина, не ввязывайтесь в это дело, держите личный состав и технику в стороне, тем самым нейтрализовав подмосковные воинские части.

Однако защитники Белого дома в ожидании штурма предпринимали попытки остановить бронетехнику, которая двигалась в его направлении. В ходе одной из таких попыток заблокировать БТР, погибли трое москвичей. Двое из них Дмитрий Комарь и Владимир Усов были смертельно травмированы бронетранспортером, а Илья Кричевский был застрелен.

Военная техника движется в сторону здания Верховного Совета РСФСР во время августовского путча 1991 г. Фото: Сергей Титов / РИА Новости

В 5 часов утра 21 августа состоялось заседание коллегии Министерства обороны. В ходе заседания министр обороны СССР Д. Язов попытался призвать подчиненных к порядку. Против него открыто выступили генерал-полковник авиации Е. Шапошников, генерал-майор П. Грачев, генерал армии Ю. Максимов, адмирал флота В. Чернавин. На коллегии министерства обороны большинство генералов высказались за необходимость вывода войск из Москвы и рекомендовали министру обороны Д. Язову выйти из состава ГКЧП. Министр согласился со всеми предложениями, кроме одного: выйти из ГКЧП. «Это мой крест, — заявил он. — Буду нести его до конца». В результате Д. Язовым было принято решение о выводе войск из Москвы.

Руководством РСФСР известие об отмене путча и выводе войск из Москвы было однозначно воспринято как поражение ГКЧП. Прокуратура РСФСР объявила, что все участники ГКЧП будут привлечены к ответственности. Своим Указом № 70 Ельцин «за поддержку антиконституционной деятельности так называемого «государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР», невыполнение указов Президента РСФСР, направленных на пресечение государственного переворота» отстранил от исполнения обязанностей председателей исполнительных комитетов краевого и ряда областных Советов народных депутатов РСФСР (в Краснодарском крае, Ростовской, Самарской и Липецкой областях).

Своим Указом № 70 Ельцин «за поддержку антиконституционной деятельности так называемого «государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР», невыполнение указов Президента РСФСР, направленных на пресечение государственного переворота» отстранил от исполнения обязанностей председателей исполнительных комитетов краевого и ряда областных Советов народных депутатов РСФСР (в Краснодарском крае, Ростовской, Самарской и Липецкой областях).

В Свердловске 21 августа 1991 г. состоялся 100-тысячный митинг в поддержку Б.Н. Ельцина и руководства РСФСР. Автор этих строк был в этот момент на площади 1905 г. и свидетельствует о масштабе и настроениях собравшихся. В истории города таких митингов ни до, ни после не было. Митинги в поддержку руководства России состоялись и в других городах РСФСР.

Митинг в поддержку Бориса Ельцина в Свердловске. Фото: Анатолий Семехин / ИТАР-ТАСС

Митинг жителей Ленинграда на Дворцовой площади. Фото: Николай Беркетов/ТАСС

В ночь на 22 августа М. С. Горбачев вернулся в Москву. В этот же день в Москве то тут, то там возникали стихийные митинги. Возле Кремля на Манежной площади прошел митинг, посвященный победе демократии. Многотысячная демонстрация прошла по Тверской улице и Красной площади. Многие москвичи несли трехцветный флаг России. Все больше и больше москвичей собиралось на Старой площади у зданий ЦК КПСС и на площади Дзержинского — у зданий КГБ СССР. Толпы москвичей собирались на Арбате, у Министерства обороны, у здания Министерства внутренних дел СССР.

С. Горбачев вернулся в Москву. В этот же день в Москве то тут, то там возникали стихийные митинги. Возле Кремля на Манежной площади прошел митинг, посвященный победе демократии. Многотысячная демонстрация прошла по Тверской улице и Красной площади. Многие москвичи несли трехцветный флаг России. Все больше и больше москвичей собиралось на Старой площади у зданий ЦК КПСС и на площади Дзержинского — у зданий КГБ СССР. Толпы москвичей собирались на Арбате, у Министерства обороны, у здания Министерства внутренних дел СССР.

Москва. Возвращение Президента СССР Михаила Горбачева из Фороса. Фото: Юрий Лизунов / Фотохроника ТАСС

Особенно большой «митинг победителей» состоялся возле Белого дома. Президент РСФСР объявил, что принято решение сделать трехцветный стяг новым государственным флагом России. В 1994 г. в честь этого события 22 августа объявлено Днем Государственного флага России. В ходе митинга манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора. Память погибших почтили минутой молчания. Президент Ельцин высказал признательность защитникам демократии и поздравил их с победой. Исторический флаг России (триколор), позже, в ноябре 1991 года, ставший государственным, впервые был установлен на верхней точке здания Дома Советов.

Президент Ельцин высказал признательность защитникам демократии и поздравил их с победой. Исторический флаг России (триколор), позже, в ноябре 1991 года, ставший государственным, впервые был установлен на верхней точке здания Дома Советов.

22.08.1991 года. Митинг перед зданием Верховного Совета РСФСР в Москве в ознаменование победы демократических сил, когда попытка переворота ГКЧП потерпела крах. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

К вечеру 22 августа 1991 г. основная часть манифестантов переместилась на площадь Дзержинского (ныне Лубянская). Перед фасадом здания КГБ собралось не менее 20 тысяч человек, выкрикивавших антикоммунистические лозунги, певших антисоветские песни, а также писавших разного рода призывы и лозунги на цоколе здания. Манифестанты предприняли попытку с помощью тросов сбросить памятник Дзержинскому, что было чревато повреждением проходящих здесь коммуникаций и тоннеля метро. Мэрии пришлось срочно организовать демонтаж памятника с помощью строительной техники. Была угроза разгрома здания КГБ разъяренной толпой, но ее удалось избежать.

Была угроза разгрома здания КГБ разъяренной толпой, но ее удалось избежать.

Демонтаж памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Фото: Андрей Соловьев, Геннадий Хамельянин /Фотохроника ТАСС

Утром 23 августа Михаил Горбачев был приглашен Б. Ельциным в Белый дом на шедшую здесь уже второй день внеочередную сессию Верховного Совета РСФСР. Депутаты, взвинченные до предела за время осады российского парламента, ожидали, что Михаил Сергеевич поедет в Белый дом сразу после приземления его самолета 22 августа, чтобы засвидетельствовать народным избранникам свою признательность. Это было бы воспринято защитниками Белого дома в качестве своеобразной клятвы верности Горбачева тем идеалам демократии, которые парламентарии сумели отстоять в дни путча. Но Михаил Сергеевич сослался на нездоровье супруги и приглашение в этот момент отклонил. Депутатами это было воспринято как проявление неуважения к подвигу защитников демократии, демонстративное размежевание с ними, черная неблагодарность.

23 августа Михаил Горбачев был приглашен Борисом Ельциным в Белый дом на внеочередную сессию Верховного Совета РСФСР. Фото: Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Вся страна увидела по прямой телевизионной трансляции, как выступление Президента СССР постоянно прерывалось репликами с мест, а в конце концов превратилось в унизительный допрос. Депутаты Верховного Совета РСФСР требовали от Президента СССР, Генсека ЦК КПСС Горбачева распустить КПСС, запретить социализм. Вся многомиллионная страна по телевизору увидела, что власти у союзного президента больше нет.

Ельцин потребовал у Горбачева осудить КПСС, но, встретившись с его сопротивлением, подписал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР на том основании, что она поддержала ГКЧП.

23 августа 1991 г. Противостояние милиции и демонстрантов у здания ЦК КПСС на улице Куйбышева. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

В тот же день возле зданий ЦК КПСС на Старой площади скопились толпы москвичей. Многие москвичи были убеждены в том, что именно партия была руководящей силой государственного переворота. Перед зданием ЦК был устроен митинг, возникла угроза стихийного захвата и разгрома зданий ЦК. По распоряжению мэра Москвы Г.Х. Попова здания ЦК и МГК КПСС были опечатаны и их деятельность была заблокирована. Около 15 часов органы КГБ и милиции завершили оцепление всех зданий ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР, КПК, МГК, а также зданий КГБ СССР.

Многие москвичи были убеждены в том, что именно партия была руководящей силой государственного переворота. Перед зданием ЦК был устроен митинг, возникла угроза стихийного захвата и разгрома зданий ЦК. По распоряжению мэра Москвы Г.Х. Попова здания ЦК и МГК КПСС были опечатаны и их деятельность была заблокирована. Около 15 часов органы КГБ и милиции завершили оцепление всех зданий ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР, КПК, МГК, а также зданий КГБ СССР.

Опечатанное здание МГК КПСС на Старой площади. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

24 августа Горбачев сложил полномочия генсека и призвал ЦК КПСС к самороспуску, а также подписал указ «О прекращении деятельности политических партий и политических движений в Вооруженных Силах СССР и правоохранительных органах и государственном аппарате».

24 августа Горбачев сложил полномочия генсека и призвал ЦК КПСС к самороспуску. Фото: VITALY ARMAND / AFP

В тот же день Совет министров Российской Федерации принял постановление № 439, которое гласило: «Впредь до сформирования нового Кабинета министров СССР постановления, распоряжения и другие решения Кабинета министров СССР не подлежат исполнению на территории РСФСР… На указанный период руководство министерствами и ведомствами СССР, подведомственными им объединениями, предприятиями и организациями, расположенными на территории РСФСР, принимает Совет министров РСФСР».

26 августа открылась внеочередная сессия Верховного Совета СССР. Было принято решение о созыве Съезда народных депутатов СССР. 28 августа Верховный Совет СССР отправил правительство в отставку. Функции Кабинета Министров были возложены на не предусмотренный Конституцией СССР Комитет по оперативному управлению народным хозяйством. Впрочем, ни одна революция не может быть осуществлена в рамках действующего на тот момент права.

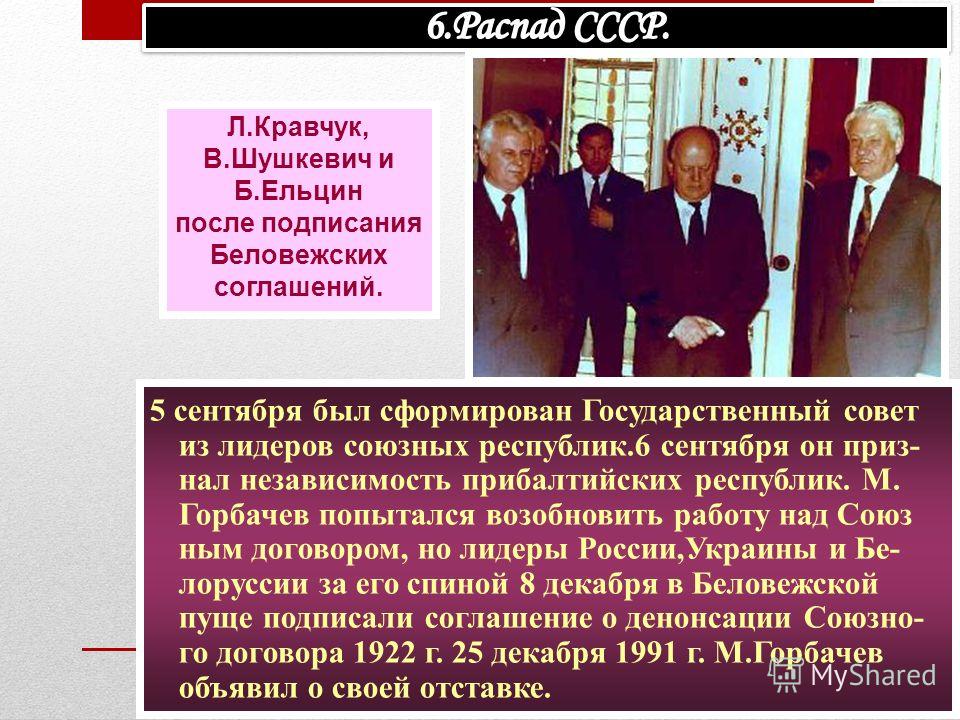

Пятый внеочередной Съезд народных депутатов СССР состоялся 2-5 сентября 1991 г.. Съезд принял «Декларацию прав и свобод человека», констатировал, что прежний СССР больше не существует, и объявил переходный период для формирования новой системы государственных отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. Действие Конституции СССР приостанавливалось. Страна входила в состояние переходного периода, который должен был закончиться с принятием новой Конституции и выборами новых органов власти.

2 сентября 1991 г. Пятый внеочередной съезд народных депутатов СССР. Фото: ANDRE DURAND / AFP

Пятый внеочередной съезд народных депутатов СССР. Фото: ANDRE DURAND / AFP

Руководители Союза и союзных республик заявили о создании Государственного совета в составе Президента СССР и высших должностных лиц 10 республик. Также был принят закон «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период», в соответствии с которым Съезд самораспустился, вся полнота государственной власти перешла Верховному Совету СССР. Верховный Совет сохранил прежний двухпалатный характер, но Совет национальностей был заменен Советом республик. Было также принято постановление «О мерах, вытекающих из совместного заявления Президента СССР и высших руководителей союзных республик и решений внеочередной сессии Верховного Совета СССР».

Несомненно, незадачливая попытка вернуть все на круги своя путем объявления чрезвычайного положения и так и не состоявшейся попытки силового подавления оппозиции послужила катализатором обвала всей конструкции СССР — партии, служившей скрепой Союза, и органов государственного управления. Однако обвинять членов ГКЧП в развале Советского Союза было бы преувеличением.

Однако обвинять членов ГКЧП в развале Советского Союза было бы преувеличением.

Гэкачеписты все еще верили в существование мегамашины советского государства и попытались пустить ее в дело. Но оказалось, что этот механизм уже не существует. Вроде и армия могучая есть, и репрессивные органы на месте, а приводные ремни для них давно сгнили. Силовые структуры потеряли уверенность в правоте центральной власти и в значительной степени отвернулись от нее, частично перейдя на сторону революционно настроенных масс и руководства РСФСР. При попытке завести мегамашину она развалилась.

Так что ГКЧП скорее сыграло роль мальчика из известной сказки, который крикнул: «А король-то голый!». И подданные стали спешно разбегаться от такого короля. Коммунистическая партия уже не была «ядром». Союзные республики уже становились суверенными, центр утратил свой авторитет, нарушение Основного закона никого особо не волновало.

1 Планировалось, что 20 августа подписывают РСФСР и Казахстан, 3 сентября — Белоруссия и Узбекистан, 17 сентября — Азербайджан и Таджикистан, 1 октября — Туркмения и Киргизия, в октябре (примерно 22-го) подписывают Украина (возможно, Армения и Молдова) и союзная делегация.

2 Трехдневная эпоха ГКЧП: процесс, который не пошёл. Часть I // Новая газета. 2001. № 51. 23 июля.

3 Станкевич С. На штурм отводилось 40 минут. https://vz.ru/politics/2011/8/18/512215.html

30 лет после войны: чего добилась российская дипломатия после распада СССР

- Мнения

- Общество

- Андрей Кортунов

Автор

Фото Валерия Шарифулина / ТАСС

Научилась ли Россия успешно защищать свои интересы в мире или многочисленные конфликты с Западом и соседями по бывшему СССР только тормозят развитие страны? Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что однозначного ответа на подобные вопросы нет, но можно сформулировать пять достижений и пять проблем российской внешней политики

В декабре 2021 года исполнится 30 лет с момента распада Советского Союза и начала современной российской государственности. В приуроченной к этой дате серии колонок для Forbes ведущие эксперты оценивают основные тенденции развития политической жизни, экономики и бизнеса в России за эти годы.

В приуроченной к этой дате серии колонок для Forbes ведущие эксперты оценивают основные тенденции развития политической жизни, экономики и бизнеса в России за эти годы.

В уже далекие от нас времена распада Советского Союза едва ли кто-то серьезно задумывался о долгосрочных перспективах российской внешней политики. Хотя бы потому, что в конце 1991 года окончательность и бесповоротность советской дезинтеграции выглядела далеко не очевидной, а возможность воссоздания какого-то единого государства на обломках СССР еще не казалась полной утопией. С другой стороны, в тот исторический момент многие ожидали, что распад Советского Союза и окончание холодной войны повлекут за собой кардинальные сдвиги в международных отношениях в целом, мир вступит в принципиально новый этап развития, законы которого предсказать тогда не представлялось возможным.

С течением временем становилось все более ясно, что Советский Союз безвозвратно ушел в историю, а вот остальной мир изменился не столь уж значительно. Новой России пришлось играть в этом мире в основном по старым правилам. Международные отношения остаются по преимуществу игрой между немногими ведущими державами, военная сила не утратила своей центральной роли в глобальной политике, никакого мирового правительства на обозримом горизонте не наблюдается, мир по-прежнему остается довольно опасным и негостеприимным местом, где ты получаешь не то, чего заслуживаешь, а то, что тебе удается выторговать у других. Отталкиваясь от этих реальностей, попробуем выделить пять наиболее значительных достижений страны на мировой арене и пять самых очевидных проблем, над которыми России еще предстоит работать.

Новой России пришлось играть в этом мире в основном по старым правилам. Международные отношения остаются по преимуществу игрой между немногими ведущими державами, военная сила не утратила своей центральной роли в глобальной политике, никакого мирового правительства на обозримом горизонте не наблюдается, мир по-прежнему остается довольно опасным и негостеприимным местом, где ты получаешь не то, чего заслуживаешь, а то, что тебе удается выторговать у других. Отталкиваясь от этих реальностей, попробуем выделить пять наиболее значительных достижений страны на мировой арене и пять самых очевидных проблем, над которыми России еще предстоит работать.

Достижения

- Сохранение ядерного паритета. 30 лет назад в мире были большие сомнения в способности Москвы сохранить паритет с Вашингтоном в стратегических вооружениях. Казалось, что Россия будет вынуждена переместиться во «вторую лигу» ядерного клуба и перейти к стратегии «минимального сдерживания» по образцу Великобритании и Франции.

Однако ядерный паритет был все же сохранен, Россия осталась ядерной сверхдержавой, что предопределило заинтересованность Вашингтона в дальнейшем двустороннем контроле над вооружениями. Хотя за 30 лет мир лишился советско-американских договоров по ПРО и по РСМД, Договор СНВ-3 удалось продлить: более того, сохраняется надежда на то, что двусторонние механизмы контроля над стратегическими вооружениями будут развиваться и дальше.

Однако ядерный паритет был все же сохранен, Россия осталась ядерной сверхдержавой, что предопределило заинтересованность Вашингтона в дальнейшем двустороннем контроле над вооружениями. Хотя за 30 лет мир лишился советско-американских договоров по ПРО и по РСМД, Договор СНВ-3 удалось продлить: более того, сохраняется надежда на то, что двусторонние механизмы контроля над стратегическими вооружениями будут развиваться и дальше. - Модернизация Вооруженных сил. В конце 1991 года Советская армия, как и Советский Союз, находилась в состоянии распада. Контртеррористические операции на Северном Кавказе в 1990-х продемонстрировали наличие фундаментальных проблем в подготовке и оснащении Российских вооруженных сил. Усилия, предпринятые в последующий период, помогли повысить эффективность этих сил, создать потенциал для проведения миротворческих организаций, заложить основы для проецирования российской военной мощи на значительном удалении от национальных границ. Наглядной демонстрацией новых возможностей Москвы стала начавшаяся в 2015 году военная операция в Сирии.

- Особый статус в мировой иерархии. России удалось сохранить за собой место Советского Союза как постоянного члена Совета безопасности ООН: впоследствии российская дипломатия активно пользовалась своим правом вето на заседаниях Совбеза. На протяжении длительного времени (1997-2014 годов) Москва была членом «Группы семи», Россия вошла в АТЭС, участвовала во всех саммитах «Группы двадцати», стала одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества и группы BRICS. На европейском направлении Москва остается одним из ведущих членов ОБСЕ и Совета Европы. Такое положение в многосторонних организациях и институтах позволяет закрепить российское политическое присутствие в различных регионах мира.

- Отношения с Китаем. За три десятилетия Россия смогла выстроить принципиально новую модель отношений с Китаем, включающую последовательную демилитаризацию общей границы, снятие оставшихся после распада СССР территориальных вопросов, активное политическое, экономическое, военно-техническое и гуманитарное сотрудничество, координацию важных направлений внешней политики двух стран.

При этом Москва пока не оказалась в положении «младшего партнера» Пекина и не потеряла возможности выстраивать двусторонние партнерства с оппонентами Китая в Азии. Сотрудничество с Китаем означает режим наибольшего благоприятствования в доступе к самому динамичному сектору мировой экономики и ко многим перспективным направлениям технологического развития.

При этом Москва пока не оказалась в положении «младшего партнера» Пекина и не потеряла возможности выстраивать двусторонние партнерства с оппонентами Китая в Азии. Сотрудничество с Китаем означает режим наибольшего благоприятствования в доступе к самому динамичному сектору мировой экономики и ко многим перспективным направлениям технологического развития. - Позиции на мировых рынках. Советский Союз был почти изолирован от мировой экономики, если не считать экономическую интеграцию со своими союзниками из социалистического лагеря. России на протяжении тридцати лет удалось занять заметное место на многих важных глобальных рынках, включая углеводородные рынки, атомную энергетику, торговлю вооружениями, ряд продовольственных рынков. Крупные российские компании приобрели международный статус, войдя в элиту глобального бизнеса в своих отраслях. Это позволяет России активно участвовать в определении правил игры и влиять на ценообразование на приоритетных для нее рынках (например, на глобальных рынках нефти в рамках формата «ОПЕК+»).

Материал по теме

Проблемы

- Конфликты с соседями. После распада СССР появилась надежда, что Россия будет окружена «поясом добрососедства», то есть что отношения Москвы со столицами бывших советских республик будут дружескими или хотя бы партнерскими. Более того, строились планы глубокой экономической интеграции на значительной части постсоветского пространства. Однако в настоящее время у России сложные, а подчас и конфликтные отношения со многими из своих соседей, включая страны Балтии, Украину, Грузию и отчасти Молдову. На территории бывшего СССР появилась целая группа непризнанных или частично признанных государств и территорий (Приднестровье, ДНР и ЛНР, Абхазия и Южная Осетия), которым Москва вынуждена оказывать финансовую и политическую поддержку и которые создают дополнительные сложности в диалоге России с ее соседями.

- Конфронтация с Западом.

После непродолжительного «медового месяца» отношения России со своими западными партнерами начали необратимо ухудшаться. В результате было фактически прекращено взаимодействие между Россией и НАТО, свернуто большинство программ сотрудничества России с Европейским Союзом. Россия стала объектом многочисленных западных санкций, между Москвой и западными столицами начались интенсивные «посольские» и информационные войны. Изменились к худшему и доминирующие на Западе представления о России — нашу страну все чаще воспринимают как авторитарное, агрессивное, враждебное к Западу и непредсказуемое в своей политике государство.

После непродолжительного «медового месяца» отношения России со своими западными партнерами начали необратимо ухудшаться. В результате было фактически прекращено взаимодействие между Россией и НАТО, свернуто большинство программ сотрудничества России с Европейским Союзом. Россия стала объектом многочисленных западных санкций, между Москвой и западными столицами начались интенсивные «посольские» и информационные войны. Изменились к худшему и доминирующие на Западе представления о России — нашу страну все чаще воспринимают как авторитарное, агрессивное, враждебное к Западу и непредсказуемое в своей политике государство. - Выпадение из процессов глобализации. Хотя Россия и закрепила за собой заметные позиции на некоторых важных для нее товарных рынках, совокупная доля страны в мировой торговле остается незначительной. Страна по-прежнему исключена из важнейших глобальных производственных и технологических цепочек; структура российского экспорта выглядит архаичной. Москву не удалось позиционировать как один из ведущих глобальных финансовых центров.

Россия не стала одним из лидеров в привлечении иностранных прямых инвестиций, более того, на протяжении почти всех 30 лет вывоз капитала из России значительно превышал его ввоз. Начало выхода мировой экономики на новый технологический уклад (например, в рамках так называемого энергетического перехода) ставит перед Россией сложные вызовы.

Россия не стала одним из лидеров в привлечении иностранных прямых инвестиций, более того, на протяжении почти всех 30 лет вывоз капитала из России значительно превышал его ввоз. Начало выхода мировой экономики на новый технологический уклад (например, в рамках так называемого энергетического перехода) ставит перед Россией сложные вызовы. - Неспособность мобилизовать диаспоры. Россия продолжает оставаться не только финансовым, но и интеллектуальным донором остального мира. За 30 лет из страны уехали, по самым консервативным оценкам, несколько миллионов граждан — в основном молодых, высококвалифицированных, энергичных и амбициозных. Во многих странах мира сегодня существуют многочисленные и преуспевающие русскоязычные диаспоры. Остановить поток эмиграции из России на данный момент едва ли возможно, но пока не очень получается даже наладить эффективное сотрудничество с российскими диаспорами, чтобы последние выполняли посреднические и лоббистские функции в странах пребывания — как, например, это делают индийские диаспоры во многих странах мира.

- Ограниченность «мягкой силы». Россия располагает значительным потенциалом «мягкой силы», но этот потенциал используется далеко не в полной мере. Преимущественными целевыми аудиториями Москвы за рубежом нередко оказываются представители старшего поколения, а также политические маргиналы правого или левого направления. Ареал использования русского языка неуклонно сокращается даже на территории бывшего СССР, не говоря уже о «дальнем зарубежье». В условиях продолжающегося обострения противостояния с Западом все сложнее сохранить образовательные, научные и гуманитарные связи с партнерами в Европе и в Соединенных Штатах.

Любые оценки баланса достижений и проблем будут неизбежно субъективными и уязвимыми для критики. Кто-то скажет, что достижения, относящиеся преимущественно к ключевой сфере безопасности, явно перевешивают проблемы, затрагивающие в основном пусть важную, но все же не критически важную сферу развития. Кто-то возразит, что достижения относятся главном образом к старым инструментам международного влияния, а потому их значение будет со временем снижаться, а вот проблемы, напротив, фиксируют сложности с новыми инструментами внешней политики, а потому острота проблем будет нарастать. В любом случае хотелось бы надеяться, что со временем текущий баланс между достижениями и проблемами будет меняться в пользу первых, а не последних.

В любом случае хотелось бы надеяться, что со временем текущий баланс между достижениями и проблемами будет меняться в пользу первых, а не последних.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Андрей Кортунов

Автор

#внешняя политика

#российско-американские отношения

#НАТО

#холодная война

Рассылка Forbes

Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Политические и экономические изменения в Европе

Отвечая на вопрос об изменениях, произошедших после окончания коммунистической эры, люди из стран бывшего Восточного блока выражают поддержку переходу от однопартийного правления и контролируемой государством экономики к многопартийной систему и рыночную экономику. Однако россияне, в частности, меньше поддерживают эти изменения.

Переход к многопартийной системе получил наибольшее одобрение со стороны поляков (85%), жителей бывшей Восточной Германии (85%) и чехов (82%). Но большинство в Словакии, Венгрии и Литве также одобряют. Примерно половина или более в Болгарии и Украине также поддерживают изменения, хотя в этих странах больше тех, кто не одобряет. Только в России менее половины высказываются за переход к многопартийности.

Но большинство в Словакии, Венгрии и Литве также одобряют. Примерно половина или более в Болгарии и Украине также поддерживают изменения, хотя в этих странах больше тех, кто не одобряет. Только в России менее половины высказываются за переход к многопартийности.

Поддержка перехода к рыночной экономике также сильна в большинстве опрошенных стран, причем большинство поддерживает экономические изменения во многих странах, где большинство также выступает за изменение политической системы. Однако только 38% в России одобряют экономические изменения, а 51% не одобряют.

Люди во многих опрошенных странах меньше поддерживают изменения в политической и экономической системах сейчас, чем в 1991 г. Однако с 2009 г. наблюдается заметный рост положительного отношения к этим изменениям примерно в половине опрошенных стран. Заметным исключением является Россия, единственная страна, где поддержка снизилась с 2009 года..

Например, в Венгрии 74% в 1991 г. заявили, что одобряют переход к многопартийной системе, а 80% приветствовали переход к рыночной экономике. Но при повторном опросе в 2009 г. только 56% одобрили изменение политической системы с 1989 г. и 46% положительно оценили изменение экономической системы. Однако теперь 72% венгров одобряют многопартийную систему и 70% — капиталистическую.

Но при повторном опросе в 2009 г. только 56% одобрили изменение политической системы с 1989 г. и 46% положительно оценили изменение экономической системы. Однако теперь 72% венгров одобряют многопартийную систему и 70% — капиталистическую.

Однако россияне относятся к этим изменениям еще более пессимистично, чем раньше. В 1991, 61% россиян приветствовали многопартийность, но сегодня эта цифра составляет 43%, что на 18 процентных пунктов меньше. Положительное отношение к рыночной экономике также значительно снизилось с 1991 года.

Молодежь в целом более заинтересована в отказе от контролируемой государством экономики во многих исследованных странах. Например, в Словакии 84% людей в возрасте от 18 до 34 лет выступают за это изменение по сравнению с 49% людей в возрасте 60 лет и старше. Разница в возрасте, выражающаяся двузначным числом, также наблюдается в Болгарии, Украине, России и Литве.

В большинстве обследованных стран люди с более высоким уровнем образования с большей вероятностью одобряют переход к капиталистической экономике, чем люди с более низким уровнем образования. В Болгарии 78% людей с образованием выше среднего выступают за переход к капиталистической экономике, и только 49% людей с более низким уровнем образования. Эти различия также существенны для перехода к многопартийной системе.

В Болгарии 78% людей с образованием выше среднего выступают за переход к капиталистической экономике, и только 49% людей с более низким уровнем образования. Эти различия также существенны для перехода к многопартийной системе.

Аналогичные различия проявляются, когда речь идет о доходах, причем не только при переходе к рыночной экономике, но и при переходе к многопартийной системе. Во всех странах люди с доходом на уровне или выше среднего по стране с большей вероятностью одобрят эти изменения, чем люди с доходом ниже среднего по стране.

Переход от государственной экономики к капиталистической ценится сейчас гораздо выше, чем в 2009 году, во время рецессии. Возможно, из-за улучшения экономических перспектив (см. главу 5) многие другие теперь видят экономические преимущества новой системы по сравнению с коммунизмом. Однако между странами существуют резкие различия в том, как эти изменения повлияли на большинство людей.

Несмотря на отсутствие всеобщего согласия относительно того, лучше ли экономическая ситуация сегодня, чем она была при коммунизме, убеждение в том, что она лучше, стало более распространенным в каждой стране с 2009 года. , кроме России. В Польше такой точки зрения в 2009 году придерживались 47%, а сегодня эта цифра подскочила до 74%. Однако сейчас в России меньше людей говорят, что экономическая ситуация лучше, чем при коммунизме.

, кроме России. В Польше такой точки зрения в 2009 году придерживались 47%, а сегодня эта цифра подскочила до 74%. Однако сейчас в России меньше людей говорят, что экономическая ситуация лучше, чем при коммунизме.

Большинство жителей Польши, Чехии и Литвы считают, что экономическая ситуация для большинства людей сегодня лучше, чем при коммунизме. В Венгрии и Словакии все больше людей говорят, что ситуация лучше, но значительное меньшинство по-прежнему говорит, что ситуация хуже. А в Болгарии, Украине и России более половины считают, что экономическая ситуация сегодня хуже, чем была при коммунизме. (Этот вопрос не задавался в Германии.)

Большинство россиян характеризуют конец СССР как большое несчастье

Более шести из десяти россиян согласны с утверждением «Большое несчастье, что Советского Союза больше нет». Это на 13 процентных пунктов больше, чем в 2011 году. Только трое из десяти не согласны с этим утверждением.

Русские, прожившие большую часть своей жизни при Советском Союзе, скорее назовут его распад большим несчастьем, чем те, кто вырос при новой системе. Среди россиян в возрасте 60 лет и старше примерно семь из десяти (71%) согласны с тем, что СССР больше не существует, к сожалению, по сравнению с половиной россиян в возрасте от 18 до 34 лет9.0003

Среди россиян в возрасте 60 лет и старше примерно семь из десяти (71%) согласны с тем, что СССР больше не существует, к сожалению, по сравнению с половиной россиян в возрасте от 18 до 34 лет9.0003

Немцы положительно относятся к объединению, но считают, что Восток отстал экономически

Немцы полностью согласны с тем, что объединение Востока и Запада в 1990 году было благом для Германии. Примерно девять из десяти немцев, проживающих как в регионах, соответствующих бывшей Западной Германии, так и в Восточной Германии, согласны с этим утверждением.

Однако на вопрос, достигли ли Восточная и Западная Германия одинакового уровня жизни после объединения, только трое из десяти немцев ответили, что это так.

С 2009 года по этому вопросу в Германии в целом не было особых подвижек. Однако в бывшей Восточной Германии люди в два раза чаще говорят, что уровень жизни такой же, как на Западе, чем в последний раз, когда задавали этот вопрос. Тем не менее, большинство немцев из обоих регионов говорят, что Восток еще не достиг равного экономического положения с Западом.

Считается, что политики и бизнесмены извлекают выгоду из изменений, произошедших после падения коммунизма, в большей степени, чем обычные люди

Большинство опрошенных во всех странах бывшей советской орбиты говорят, что политики и бизнесмены получили большую или изрядную выгоду после падения коммунизма. И во всех случаях больше людей говорят, что политические и деловые лидеры преуспели, чем говорят, что изменения принесли пользу обычным людям.

Люди особенно склонны полагать, что политики выиграли. Примерно девять из десяти или более выражают это мнение в каждой стране, где был задан вопрос, за исключением России (тем не менее, 72% россиян согласны). Примерно три четверти или более в каждой стране также говорят, что деловые люди извлекли выгоду из изменений, по крайней мере, изрядную сумму, в том числе 89% от таковых в Чехии, Польше и Украине.

Общественность менее склонна верить, что простые люди выиграли от таких изменений. В Болгарии, Украине и России так говорит примерно каждый пятый. С другой стороны, почти семь из десяти поляков считают, что простые люди процветали при новой системе, как и 54% чехов.

С другой стороны, почти семь из десяти поляков считают, что простые люди процветали при новой системе, как и 54% чехов.

Тем не менее, сейчас больше людей говорят, что от этого выиграли, чем 10 лет назад. В 2009 году в среднем 21% в семи опрошенных странах заявили, что изменения помогли обычным людям, а 77% заявили, что нет. Теперь в среднем 41% в тех же странах говорят, что простые люди выиграли от изменений, а 56% заявили, что они мало выиграли или не выиграли вообще.

Внутри стран существуют разногласия по поводу того, как люди видят, как рядовые граждане разбираются в переходе от коммунизма к свободному рынку. В каждой стране, где был задан этот вопрос, люди с более высокими доходами чаще, чем люди с более низкими доходами, говорят, что изменения пошли на пользу обычным людям. Например, в Венгрии люди с доходом на уровне медианы по стране или выше на 20 процентных пунктов чаще придерживаются этой точки зрения, чем люди с меньшими средствами.

Образование также является разделительной линией в этом вопросе. Во всех странах, кроме России, люди с более высоким уровнем образования, как правило, чаще говорят, что обычные люди преуспели в постсоветскую эпоху, чем люди с меньшим образованием.

Во всех странах, кроме России, люди с более высоким уровнем образования, как правило, чаще говорят, что обычные люди преуспели в постсоветскую эпоху, чем люди с меньшим образованием.

Кроме того, те, кто пережил коммунистическую эпоху, гораздо чаще говорят, что произошедшие изменения не оказали слишком большого или никакого влияния на обычных людей по сравнению с теми, кто родился незадолго до или после того, как произошли изменения. Например, в Словакии 70% людей в возрасте 60 лет и старше говорят, что простые люди не выиграли от перехода к капитализму и многопартийной системе, по сравнению с 39%, которые говорят это среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет. Двузначные различия такого рода появляются в каждой опрошенной стране, подчеркивая, что те, кто пережил коммунизм, имеют более негативное отношение к посткоммунистической эпохе.

Жители Центральной и Восточной Европы говорят, что посткоммунистическая эпоха оказала как положительное, так и отрицательное влияние на общество

На вопрос, принесли ли пользу изменения, произошедшие с 1989 и 1991 годов, конкретным аспектам жизни в посткоммунистическую эпоху, люди склонны полагать, что образование, уровень жизни и гордость за свою страну повысились. Но они также видят и недостатки, и между странами существуют резкие различия в общих преимуществах этих изменений.

Но они также видят и недостатки, и между странами существуют резкие различия в общих преимуществах этих изменений.

Например, большинство поляков, литовцев и немцев говорят, что изменения оказали положительное влияние на каждую из опрошенных категорий, включая образование, уровень жизни, гордость за свою страну, духовные ценности, правопорядок, здравоохранение и семейные ценности. С другой стороны, примерно половина или меньше болгар, украинцев и русских говорят, что изменения оказали хорошее влияние на эти различные вопросы, за исключением положительного влияния на гордость за свою страну среди русских (54%) и украинцев (52%). ).

Настроения более смешанные в Словакии, Чехии и Венгрии, где люди в целом видят преимущества меняющегося уровня жизни и гордятся своей страной. Но сохраняются опасения по поводу духовных ценностей в Чешской Республике и здравоохранения в Словакии и Венгрии.

С 1991 года значительно увеличилось число тех, кто считает, что происходящие изменения благотворно повлияли на различные стороны жизни в каждой стране, в которой проводился опрос. Это достаточно стабильно для разных стран и рассматриваемых вопросов, но степень изменения варьируется от страны к стране и от вопроса к вопросу.

Это достаточно стабильно для разных стран и рассматриваемых вопросов, но степень изменения варьируется от страны к стране и от вопроса к вопросу.

Наиболее заметно увеличилась доля людей, считающих, что изменения 1989 и 1991 годов положительно повлияли на уровень жизни в каждой стране. Во многих исследованных странах с 1991 г. по сегодняшний день эти настроения многократно возросли. Например, в Литве в 1991 г. только 9% населения сказали, что недавние изменения положительно повлияли на уровень жизни людей в стране в то время. Но в 2019 году, эта цифра подскочила до 70%, то есть увеличилась более чем в семь раз.

Крупные изменения такого рода произошли во всех странах, опрошенных по этому вопросу с 1991 по 2019 год, хотя до сих пор есть скептики относительно положительного влияния этих изменений на экономическое процветание в Украине, Болгарии и России.

Что касается правопорядка, изменения в настоящее время более приветствуются, чем в 1991 году, во всех странах, где проводился опрос. Например, 27% немцев в 1991 году говорили, что последние события положительно повлияли на правопорядок в стране, по сравнению с 64%, которые говорят это сейчас.

Например, 27% немцев в 1991 году говорили, что последние события положительно повлияли на правопорядок в стране, по сравнению с 64%, которые говорят это сейчас.

Что касается гордости за свою страну, поразительно увеличилась доля тех, кто считает, что изменения оказали положительное влияние на Россию и Украину. Если в 1991 году примерно каждый десятый говорил, что изменения в политической и экономической системах пошли на пользу гражданскому самосознанию в России (9%) и Украине (11%), то сейчас так говорят 54% и 52% соответственно.

Единственные случаи, когда значительно меньшее число людей теперь говорят, что эти изменения оказали положительное влияние на общество в отношении любого из этих различных проверенных аспектов, это в Чешской Республике, Литве и Словакии на духовные ценности и в Литве на национальную гордость.

Что касается взглядов на уровень жизни, люди с более высокими доходами и более высоким уровнем образования чаще говорят, что изменения, произошедшие с 1989 и 1991 годов, оказали положительное влияние на их страны. В Словакии те, кто имеет доход на уровне среднего по стране или выше, на 30 процентных пунктов чаще говорят, что изменения, произошедшие с 1989 года, оказали положительное влияние на уровень жизни, по сравнению с теми, у кого доход домохозяйства ниже среднего. Существенные различия такого рода проявляются в восьми из девяти стран, которым был задан этот вопрос.

В Словакии те, кто имеет доход на уровне среднего по стране или выше, на 30 процентных пунктов чаще говорят, что изменения, произошедшие с 1989 года, оказали положительное влияние на уровень жизни, по сравнению с теми, у кого доход домохозяйства ниже среднего. Существенные различия такого рода проявляются в восьми из девяти стран, которым был задан этот вопрос.

Аналогичная схема применяется для образования. Более образованные чаще говорят, чем менее образованные. Изменения, произошедшие с 1989 и 1991 гг., хорошо повлияли на уровень жизни во всех странах, кроме России.

Молодые люди чаще говорят, что переход к капиталистической экономике и многопартийной системе положительно сказался на здравоохранении в их стране. В Словакии 56% людей в возрасте от 18 до 34 лет говорят, что социальные изменения оказали положительное влияние на систему здравоохранения, по сравнению с 27% людей в возрасте 60 лет и старше. Значительные двузначные различия в возрасте такого рода появляются в семи из девяти стран, которым был задан этот вопрос.

В Украине те, кто говорит только по-украински, в целом видят более позитивное влияние общественных изменений по каждому вопросу, чем те, кто говорит дома только по-русски или говорит на обоих языках.

В Германии существует множество разногласий относительно того, оказали ли изменения, произошедшие с 1989 года, положительное влияние на национальные условия среди тех, кто в настоящее время живет на Западе, по сравнению с теми, кто живет на Востоке, хотя общее отношение в Германии к этим изменениям довольно положительное.

Например, жители Запада на 20 процентных пунктов чаще, чем жители Востока, считают, что изменения оказали положительное влияние на систему образования. Западные немцы также чаще видят в изменениях положительное влияние на правопорядок, духовные и семейные ценности, чем на Востоке. Тем не менее, между Западом и Востоком нет реальных различий во мнениях о том, как изменения повлияли на уровень жизни, здравоохранение и гордость за свою страну.

Распад Советского Союза все еще ощущается спустя 30 лет после распада СССР

Большинство людей моложе 40 лет видели кадры кинохроники, но не имеют личных воспоминаний о том холодном декабрьском вечере 1991 года, когда в акте символической окончательности красный советский молот и С Московского Кремля был спущен серповидный флаг, а на его место вспорхнул бело-сине-красный российский триколор. Внезапный распад СССР, гигантской идеологически управляемой империи, которая в течение 70 лет охватывала полмира, был сейсмическим событием, о котором все узнают в школе, но теперь кажется, что это далеко в прошлом.

Внезапный распад СССР, гигантской идеологически управляемой империи, которая в течение 70 лет охватывала полмира, был сейсмическим событием, о котором все узнают в школе, но теперь кажется, что это далеко в прошлом.

Политики и чиновники в Москве воспринимают это по-разному. Для них распад Советского Союза кажется только вчерашним днем, а постимперские напряжения, которые он вызвал, остаются предметом ежедневных заголовков. СССР был огромным многонациональным монолитом, который контролировал огромное количество сателлитов и государств-клиентов и распространял свое геополитическое влияние и идеологический вызов во все уголки мира. Планировщикам Москвы сегодня приходится иметь дело с постсоветским соседством, в котором все бывшие восточноевропейские союзники СССР и даже три из 15 бывших советских республик уже вступили в Евросоюз и НАТО, а другие угрожают сделать то же самое. Из оставшихся 12 бывших советских республик многие избавились от российского влияния и тяготеют к орбите внешних держав, которые когда-то были полностью исключены из всего региона.

Шепард Шербелл/Corbis SABA/Corbis/Getty Images/File

Фейерверк пронзает небо на Красной площади в Москве в канун Нового 1991 года, всего через несколько дней после распада Советского Союза и начала новой России. возглавил Содружество Независимых Государств.

На западе Украина, Беларусь, Грузия и Молдова сильно привлечены к Европе с ее совершенно другой экономической моделью и системой ценностей, и все они испытали внутренние взрывы, направленные на сдерживание российского влияния. На южном фланге Азербайджан недавно использовал турецкую помощь для ведения успешной войны против союзной России Армении, в результате чего турецкое влияние теперь полностью укоренилось в бывшем советском Кавказском регионе. А в бывшей советской Центральной Азии Китай открыто конкурирует с Россией за торговые преференции, доступ к ресурсам и политическое влияние.

Почему мы написали это

Когда-то могущественный и единый советский колосс превратился в раздробленную бывшую империю, которая приносит Москве целый список бед. Это порождает внутренние проблемы и внешнее давление, которые помогают формировать действия Кремля по отношению к остальному миру.

Это порождает внутренние проблемы и внешнее давление, которые помогают формировать действия Кремля по отношению к остальному миру.

Когда-то прочный, могучий и единый советский колосс превратился в раздробленное и раздробленное море бед для Кремля, которое, похоже, породит еще больше внутренних проблем и внешних вторжений в будущем. Наверняка именно это имел в виду президент России Владимир Путин, когда однажды назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой 20-го века».

Этот портрет осажденной России, которая считает себя постоянно обороняющейся, может сбить с толку некоторых на Западе, где новая Россия президента Путина рассматривается как растущая угроза и как один из двух главных глобальных противников, стоящих перед Соединенными Штатами. . С точки зрения Запада, Россия г-на Путина возрождается, злится из-за утраты СССР статуса сверхдержавы и с нетерпением ждет восстановления своей власти во всем мире. Западные СМИ регулярно публикуют заголовки о предполагаемой российской агрессии, например, о вмешательстве в выборы в США, хакерских атаках и распространении дезинформации, разжигании разногласий между союзниками по НАТО и проведении вполне реальных военных вторжений в такие места, как Украина и Сирия.

Азиз Каримов/Reuters

Азербайджанцы празднуют прекращение огня в конце прошлого года в конфликте с этническими армянами из-за спорного региона Нагорный Карабах – вражде, которая подчеркнула некоторые из устойчивых трений в районе, когда-то контролируемом бывшим Советским Союзом. Союз.

Но эти два взгляда не являются несовместимыми. Пытаясь смириться с продолжающимся распадом своей бывшей евразийской империи и стремясь предотвратить полный выход бывших советских республик из сферы ее предполагаемого влияния, Россия также пытается пересмотреть свое место на мировой арене. Это уже не Советский Союз, но он по-прежнему хочет быть мировой державой, которую нужно уважать и с которой нужно считаться. В обоих случаях путинская Россия находится в стадии разработки. От того, как она примирится с противоречивыми устремлениями своих непосредственных соседей, изо всех сил пытающихся утвердить свою постсоветскую идентичность, зависит, сможет ли Россия найти новое, менее конфликтное место среди великих мировых держав.

«Мы все еще находимся на постимперской стадии, когда россияне еще не совсем привыкли к изменениям, вызванным распадом Советского Союза, и не вполне осознали, что это уже не СССР», — говорит Федор Лукьянов, редактор журнала «Россия в Global Affairs, ведущий московский внешнеполитический журнал. «Ведь Россия никогда раньше в своей истории не жила в этих границах».

Бывшая Российская империя и Советский Союз были огромными, многонациональными империями, которые определяли себя идеологическими принципами, а не этническими или национальными. Россия, лишенная империи и в основном сведенная к своим границам 17-го века, представляет собой недавно созданное национальное государство — намного больше, но в остальном очень похожее на свои бывшие советские республики — которому еще предстоит обрести четкую постимперскую идентичность.

Другие новые независимые государства, такие как Украина, Грузия, Азербайджан и Киргизия, могли бы перестроиться в соответствии со своими местными этническими и историческими традициями. Они также могли бы стимулировать общественную солидарность, выступая против продолжающегося господства Москвы и обращаясь за поддержкой к внешним державам в Европе и Азии. Но ни один из этих вариантов не был доступен России. Он больше не был центром великой империи, но по-прежнему оставался огромной страной, раскинувшейся на двух континентах, обладавшей вторым по величине в мире арсеналом ядерного оружия и претендовавшей на статус государства-правопреемника Советского Союза.

Они также могли бы стимулировать общественную солидарность, выступая против продолжающегося господства Москвы и обращаясь за поддержкой к внешним державам в Европе и Азии. Но ни один из этих вариантов не был доступен России. Он больше не был центром великой империи, но по-прежнему оставался огромной страной, раскинувшейся на двух континентах, обладавшей вторым по величине в мире арсеналом ядерного оружия и претендовавшей на статус государства-правопреемника Советского Союза.

Давид Мдзинаришвили/Reuters/File

Артисты танцуют во время фольклорного праздника в древнем поселении Шатили в бывшей советской республике Грузия.

«Россия уже не была ядром бывшего Советского Союза, но по-прежнему оставалась большим многонациональным и многоконфессиональным государством, — говорит г-н Лукьянов. «Вы должны признать, что Калининград, бывшая немецкая территория на Балтийском море, и республики Северного Кавказа, в основном мусульманские и неславянские, сегодня являются частью России, в то время как Украина и Беларусь, которые в подавляющем большинстве являются славянскими и Православные христиане, не входящие в состав России. Ко всему этому нужно привыкнуть».

Ко всему этому нужно привыкнуть».

Геотермальная энергия 2.0: Почему Корнельский университет проделал в Земле 2-мильную дыру

Консервативный прагматизм

Когда Советский Союз распался почти три десятилетия назад, новости об этом разнеслись по всему миру. Но на улицах Москвы и других городов России его встретили в основном апатично. Конец был вызван не войной или народной революцией, а секретным соглашением, подписанным лидерами коммунистической эпохи России, Украины и Беларуси, которое объявило СССР мертвым и заменено незнакомым новым образованием, Содружеством Независимых Государств. . Большинство этих государств, особенно на Кавказе и в Средней Азии, не участвовали в соглашении и проснулись на следующий день и обнаружили, что теперь они являются независимыми государствами.

«Я ни на секунду не жалею, что подписал это соглашение», — говорит Станислав Шушкевич, белорусский лидер, принимавший участие в тайной встрече и впоследствии ставший первым президентом независимой Беларуси. «Это позволило СССР развалиться мирно, без кровопролития».

«Это позволило СССР развалиться мирно, без кровопролития».

Хотя Советский Союз был юридически распущен, реалии жизни при нем сохранились. Как показывает пример Беларуси, большинство постсоветских стран были глубоко переплетены десятилетиями, а в некоторых случаях и столетиями пребывания в составе одной империи. Русский язык оставался языком общения между новыми государствами и во многих случаях остается им до сих пор. Их экономики были систематически объединены центральными плановиками в Москве, и они далеки от того, чтобы распутаться по сей день. Свободный поток людей в пределах бывшего Советского Союза оставил большие диаспоры русских во многих бывших советских республиках, а миллионы людей из этих новых государств очнулись, чтобы жить в независимой России.

Reuters/File

Люди протестуют против результатов президентских выборов в Беларуси в Минске, Беларусь, 26 октября 2020 г., еще один пример беспорядков в части бывшей советской империи.

«Одно дело, когда страны объявляют себя независимыми, и совсем другое, когда эти страны и их народы обретают атрибуты подлинной независимости, — говорит Сергей Маркедонов, эксперт МГИМО в Москве. «Процесс распада Советского Союза был гораздо более сложным, очень запутанным и продолжается до сих пор».

«Процесс распада Советского Союза был гораздо более сложным, очень запутанным и продолжается до сих пор».

Беларусь избрала новым президентом в 1994 году Александра Лукашенко, который подчеркнул ностальгию по советскому стилю политической и экономической политики. На практике он сильно зависел от российских субсидий, таких как дешевая нефть и газ, чтобы поддерживать свой режим на плаву. Политические лидеры в Москве, стремящиеся сохранить влияние в бывшем Советском Союзе — в том, что они называли «ближним зарубежьем», — с радостью предоставили эти субсидии. Благодаря этим договоренностям и неоднократным фальсификациям выборов г-н Лукашенко все еще находится у власти, 26 лет спустя. Огромное количество белорусов, протестовавших на улицах в последние месяцы, стремятся разорвать эти связи с Россией и ускорить путь Беларуси к полной независимости, но пока им это не удалось.

Г-н Шушкевич с горечью и гневом говорит, что экономическая и политическая зависимость в советском стиле продолжает сбивать чаяния людей во всем регионе. «Империя была ликвидирована, но она продолжает жить», — говорит он. «Некоторые лидеры, такие как Путин и Лукашенко, активно пытаются его восстановить».

«Империя была ликвидирована, но она продолжает жить», — говорит он. «Некоторые лидеры, такие как Путин и Лукашенко, активно пытаются его восстановить».

С точки зрения Москвы, протесты в Белоруссии — и предыдущие народные восстания в Грузии и Украине — были инспирированными из-за рубежа попытками расчленить бывшую советскую сферу влияния России и изолировать Россию. Больше всего в Москве опасаются, что эти бывшие советские республики разорвут связи с Россией и присоединятся к Европейскому Союзу и НАТО, как это сделали три бывшие советские прибалтийские страны, тем самым полностью изолировав Россию от ее собственного двора.

С тех пор, как г-н Путин поднялся в Кремль и начал обращать вспять постсоветский упадок самой России, он сделал остановку наступления внешних держав на территории бывшего Советского Союза своей первоочередной задачей. В 2008 году российская армия вторглась в Грузию, чтобы помешать прозападному президенту Михаилу Саакашвили провести военный отвоевание отколовшейся от Грузии территории Южной Осетии, находящейся под протекторатом России. Если бы г-ну Саакашвили удалось воссоединить свою раздробленную страну, он мог бы значительно приблизиться к заявленной цели сделать Грузию жизнеспособным кандидатом на вступление в НАТО.

Если бы г-ну Саакашвили удалось воссоединить свою раздробленную страну, он мог бы значительно приблизиться к заявленной цели сделать Грузию жизнеспособным кандидатом на вступление в НАТО.

Александр Земляниченко/AP

Президент России Владимир Путин, выступающий на пресс-конференции по видеосвязи в декабре 2020 года, однажды назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой 20-го века».

Точно так же на Украине в 2014 году, после того как прозападный уличный мятеж сверг дружественного Москве президента Виктора Януковича, Москва вмешалась военным путем, чтобы аннексировать Крымский полуостров, населенный в основном русскими, и поддержать антикиевских повстанцев на русскоязычном востоке Украины. Украина.

«Воссоединение Крыма с Россией стало поворотным моментом, — говорит г-н Лукьянов. «Россия впервые переписала границы, и внутренние контуры Советского Союза перестали существовать. Это также впервые продемонстрировало Западу, что цена расширения ЕС и НАТО на постсоветское пространство может быть очень высокой. Решительные действия России дали миру понять, что ее желания нельзя игнорировать. Не так уж многим на Западе может нравиться Россия, но мало кто сегодня будет отрицать, что она играет важную роль».

Решительные действия России дали миру понять, что ее желания нельзя игнорировать. Не так уж многим на Западе может нравиться Россия, но мало кто сегодня будет отрицать, что она играет важную роль».

Россия предприняла решительные действия, чтобы предотвратить то, что, как она опасалась, могло стать стремительным прыжком ее самого важного постсоветского соседа, Украины, в западный лагерь. Как и в случае с Грузией, эти действия, вероятно, достигли этой непосредственной цели. Почти никто больше не говорит о вступлении Украины или Грузии в НАТО, тем более в ЕС. Но это также дорого обошлось в долгосрочной перспективе. Украинцы, большинство из которых говорят по-русски и чувствуют себя исторически близкими России, были отчуждены из-за обращения с ними Москвы, и ущерб, возможно, будет трудно исправить.

«Нужно просто понимать, что кто бы ни был лидером России, расширение враждебного военного блока в наш регион будет рассматриваться как серьезный вызов», — говорит г-н Маркедонов.

Но, в отличие от бывшего СССР, Россия не закоснела и не совсем негибка. Большинство экспертов утверждают, что он способен учиться на ошибках и находить компромиссы.

«Российский подход можно охарактеризовать как консервативный прагматизм, — говорит г-н Маркедонов. «Его поведение не определяется идеологией, но у него аллергия на революции — особенно в своем районе — или попытки нарушить статус-кво», и поэтому он может быть открыт для эволюционных изменений.

Фольга для удобства?

Трудно представить, что противостояние России с Западом, напоминающее период холодной войны, будет разрешено в ближайшее время. Г-н Путин, возможно, и достиг своей цели сделать Россию более уважаемой и даже опасной в мире, но он еще далек от того, чтобы найти для России устойчивое постсоветское место в мировом порядке, в котором к ней относились бы как к приемлемому и равноправному партнер, чем он был, когда он начал говорить об этой цели 20 лет назад.

Дитер Эндлихер/AP/Файл

Студенты сидят на опрокинутой статуе Иосифа Сталина в московском парке в сентябре 1991 года, когда распался Советский Союз.

«Многим в США Россия кажется фольгой для удобства», — говорит Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам, который связан с Министерством иностранных дел. «США нужен враг. Так работает система. Мы конкурируем с Китаем за эту сомнительную роль, но похоже, что мы являемся предпочтительным врагом. Отношения с Китаем сложные, со многими экономическими и другими сложностями, в то время как санкции, изоляция и обвинение России выглядят гораздо проще. Так что нет оснований ожидать каких-либо улучшений, даже если придет новая администрация США».

Но у Москвы есть возможность улучшить отношения со странами постсоветского пространства. Россия и Грузия пережили период натянутых отношений после войны 2008 года, отмеченный торговыми запретами и резкой дипломатической риторикой. Но с тех пор напряженность ослабла, торговля набирает обороты, и Грузия снова стала основным направлением для изголодавшихся по солнцу российских туристов.

Недавняя волна политических кризисов на постсоветском пространстве вызвала гораздо более спокойную и взвешенную реакцию Москвы, чем предыдущие. Когда прошлым летом белорусы вышли на улицы в знак протеста против очередных сфальсифицированных выборов, ходили слухи о вмешательстве России, чтобы поддержать осажденного белорусского лидера Лукашенко. Но российские силы безопасности остались в своих казармах, а московские СМИ сочувственно освещали продемократических протестующих в Беларуси, в то время как Кремль продолжает оказывать давление на г-на Лукашенко, чтобы тот продвинулся вперед с обещанными конституционными реформами, которые еще могут лишить его власти.

Когда прошлым летом белорусы вышли на улицы в знак протеста против очередных сфальсифицированных выборов, ходили слухи о вмешательстве России, чтобы поддержать осажденного белорусского лидера Лукашенко. Но российские силы безопасности остались в своих казармах, а московские СМИ сочувственно освещали продемократических протестующих в Беларуси, в то время как Кремль продолжает оказывать давление на г-на Лукашенко, чтобы тот продвинулся вперед с обещанными конституционными реформами, которые еще могут лишить его власти.

Москва, похоже, совершенно равнодушна к недавней беспорядочной смене власти в Киргизии. Не о чем было говорить и тогда, когда на ноябрьских выборах в Молдове был свергнут пророссийский президент и заменен прозападным. Самое впечатляющее, что Россия воздержалась от оказания какой-либо помощи своему номинальному союзнику, Армении, когда соседний Азербайджан начал осеннюю войну, чтобы вернуть азербайджанские территории, которые были оккупированы Арменией в течение почти 30 лет. Впоследствии Россия вмешалась, чтобы навязать прекращение огня дипломатическим путем, за который мировое сообщество выступало в течение многих лет, и ввела российские миротворческие силы для обеспечения урегулирования.

Впоследствии Россия вмешалась, чтобы навязать прекращение огня дипломатическим путем, за который мировое сообщество выступало в течение многих лет, и ввела российские миротворческие силы для обеспечения урегулирования.

Reuters

Российские миротворцы патрулируют рядом с армянским монастырем. Он расположен на территории, которая передается Азербайджану по мирному соглашению в конфликте вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона.

Даже в Армении опросы показывают, что отношение к России остается положительным. «Конечно, СССР остался в прошлом, и, хотя пожилые люди ностальгируют, пути назад нет», — говорит Александр Искандарян, директор независимого института Кавказа в Ереване. «Если Россия будет действовать прагматично и использовать в основном методы «мягкой силы», отношения могут улучшиться».

Наладить испорченные отношения с Украиной, пожалуй, самая трудная задача для Москвы. Тем не менее, несмотря на почти семь лет войны и взаимных санкций, Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Украины, и что бы они ни думали о правительствах друг друга, опросы показывают, что украинцы и россияне в подавляющем большинстве по-прежнему любят и уважают друг друга.