Содержание

Живопись Киевской Руси [Древнерусская] — представители, стили, направления, произведения, история, развитие, особенности, вики — WikiWhat

Техники живописи

Фрески

Время сохранило некоторые образцы Древнерусских фресок. Эта техника требовала большого мастерства. Примерно зная, какую часть стены он сможет расписать за день, художник покрывал её сырой штукатуркой, по которой острым стержнем прочерчивал контур рисунка. Затем он выполнял саму роспись. Разведённые водой минеральные краски глубоко впитывались в сырую штукатурку. Они становились как бы частью стены и могли долго выдерживать разрушительное воздействие времени.

Иконы

В Древней Руси не только образ святого, но и сама доска, на которой он был написан, рассматривались как священный предмет. Поэтому даже старые, изъеденные червями и почерневшие от времени иконы никогда не уничтожали и не выбрасывали на свалку. Обычно их «поновляли»: укрепляли деревянными вставками-шпонками, покрывали новой живописью поверх старой, одевали в металлические оклады. Человек, который просил святого через его икону о помощи, всегда помнил об этом. Если дело решалось удачно, он благодарил святого, украшая икону с его изображением драгоценными камнями, золотыми подвесками или иными дарами.

Обычно их «поновляли»: укрепляли деревянными вставками-шпонками, покрывали новой живописью поверх старой, одевали в металлические оклады. Человек, который просил святого через его икону о помощи, всегда помнил об этом. Если дело решалось удачно, он благодарил святого, украшая икону с его изображением драгоценными камнями, золотыми подвесками или иными дарами.

Загрузка…

Иконы прятали от врагов, с риском для жизни выносили из охваченных пламенем зданий. Особенно берегли наиболее почитаемые, чудотворные иконы. Некоторые древние иконы имеют богатую и драматическую «биографию»: их перевозили из города в город, дарили и похищали, обращались с ними как с военными трофеями.

Стенописи

Несколько иначе сложилась историческая судьба Древнерусской монументальной живописи — стенописей. Конечно, хорошая штукатурка куда более прочный материал, чем использовавшееся для икон мягкое липовое дерево. Однако в некоторых ситуациях фрески оказывались даже более уязвимыми, чем иконы. В силу самой своей природы они, во-первых, не имели шансов на спасение в случае сильного пожара в храме, во-вторых, их обычно полностью сбивали со стен при подготовке к новой росписи, в-третьих, они были обречены на гибель, если по какой-то причине погибал сам храм.

В силу самой своей природы они, во-первых, не имели шансов на спасение в случае сильного пожара в храме, во-вторых, их обычно полностью сбивали со стен при подготовке к новой росписи, в-третьих, они были обречены на гибель, если по какой-то причине погибал сам храм.

Живопись 11 века на Руси

Икон XI столетия практически не сохранилось. Более стойкими оказались мозаики и фрески.

Мозаики

В киевском Софийском соборе сохранились великолепные мозаики середины XI в. Самая значительная из них — огромное изображение молящейся Божией Матери в полный рост, помещённое в алтарной части храма. Неподалёку можно увидеть и фигуру Иисуса Христа, причащающего апостолов, образы древних святых и отцов церкви. Все мозаичные композиции были выполнены греческими мастерами, виртуозно владевшими этим сложнейшим искусством. Маленькие кусочки смальты, из которых складывается изображение, передают несколько десятков оттенков цветов. Для усиления световых эффектов они укладывались на штукатурку под различным углом наклона. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Для усиления световых эффектов они укладывались на штукатурку под различным углом наклона. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Фрески

Изначально стены и своды храмов XI — начала XII в. были сплошь покрыты фресками. Однако до наших дней от всего этого великолепия сохранились лишь немногие фрагменты. В киевской Софии особенно интересны композиции светского содержания на стенах лестничных башен: «Охота на медведя», «Скоморохи», «Ряженые», «Музыканты». Частично сохранился и портрет семьи Ярослава Мудрого.

От первоначальных росписей новгородской Софии, выполненных в 1108 г., остались лишь гигантские фигуры пророков. Они находятся между окнами в барабане центрального купола. Некоторые признаки указывают на то, что над этими образами трудились уже не греки, а русские художники.

Живопись 12 века на Руси

см. Живопись 12 века на Руси

Картинки (фото, рисунки)

Категории:

Искусство Древней Руси

Материал с сайта http://WikiWhat. ru

ru

Живопись Киевской Руси XI века — Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Просмотры: 32 272

Скачать как PDF

В ряду изобразительных искусств Киевской Руси первое место принадлежит монументальной живописи – мозаике и фреске. Систему росписи культового здания, как и сам тип здания, русские мастера восприняли от византийцев. Но, как и в архитектуре, в русской живописи рано начинается переработка византийской традиции. Языческое народное искусство влияло на сложение приемов древнерусской живописи.

Мозаики и фрески Киевской Софии позволяют представить систему росписи средневекового храма, дошедшую до нас хотя и не целиком, но и в настоящем виде поражающую своей грандиозностью. Росписи служат не только украшением сводов и стен собора, но и воплощают идеи, заложенные в архитектурном замысле в целом. Метафизические идеи христианской религии живописцы облекали в человеческие образы, создавая впечатление, что «Бог с людьми пребывает», как некогда писали побывавшие в константинопольской Софии послы князя Владимира. Живопись должна была, как и во всех средневековых храмах, выражать связь небесного, горнего, с земным. Мозаикой, исполненной греческими мастерами и их русскими учениками, были украшены главные части интерьера: подкупольное пространство и алтарное. В куполе в окружении четырех архангелов – хранителей трона Всевышнего – изображен Христос Вседержитель (по-гречески Пантократор). В простенках между 12 окнами барабана помещены фигуры 12 апостолов, в парусах, поддерживающих купол, – евангелисты, на подпружных арках в медальонах – «40 мучеников севастийских». На столбах триумфальной арки перед центральной апсидой изображается сцена Благовещения: две фигуры – архангела Гавриила и Богоматери – умещаются на столбах. В центральной апсиде на ее верхней вогнутой поверхности – в конхе – предстает Богоматерь Оранта в молитвенной позе, с воздетыми вверх руками, – заступница, позднее в народе получившая имя «Нерушимая стена», – образ, восходящий к языческому образу праматери. Ее фигура достигает почти 5 м.

Живопись должна была, как и во всех средневековых храмах, выражать связь небесного, горнего, с земным. Мозаикой, исполненной греческими мастерами и их русскими учениками, были украшены главные части интерьера: подкупольное пространство и алтарное. В куполе в окружении четырех архангелов – хранителей трона Всевышнего – изображен Христос Вседержитель (по-гречески Пантократор). В простенках между 12 окнами барабана помещены фигуры 12 апостолов, в парусах, поддерживающих купол, – евангелисты, на подпружных арках в медальонах – «40 мучеников севастийских». На столбах триумфальной арки перед центральной апсидой изображается сцена Благовещения: две фигуры – архангела Гавриила и Богоматери – умещаются на столбах. В центральной апсиде на ее верхней вогнутой поверхности – в конхе – предстает Богоматерь Оранта в молитвенной позе, с воздетыми вверх руками, – заступница, позднее в народе получившая имя «Нерушимая стена», – образ, восходящий к языческому образу праматери. Ее фигура достигает почти 5 м. Ниже Оранты представлена сцена Евхаристии – Причащения, обряда превращения хлеба и вина в тело и кровь Христа, одного из главных таинств в христианском богослужении. Еще ниже, в простенках между окнами, над сидалищами, где сидело во время службы духовенство, изображаются фигуры святителей, отцов церкви. Мозаики русской и византийской церкви были для православных верующих книгой, по которой они читали основные положения христианского вероучения. Как и все росписи средневековых храмов, они были «Евангелием для неграмотных». Но столь же понятны они были, естественно, и умеющим читать богослужебные книги, а таких в домонгольской Руси было немало.

Ниже Оранты представлена сцена Евхаристии – Причащения, обряда превращения хлеба и вина в тело и кровь Христа, одного из главных таинств в христианском богослужении. Еще ниже, в простенках между окнами, над сидалищами, где сидело во время службы духовенство, изображаются фигуры святителей, отцов церкви. Мозаики русской и византийской церкви были для православных верующих книгой, по которой они читали основные положения христианского вероучения. Как и все росписи средневековых храмов, они были «Евангелием для неграмотных». Но столь же понятны они были, естественно, и умеющим читать богослужебные книги, а таких в домонгольской Руси было немало.

Язык мозаик прост и лаконичен. Изображения плоскостны, что характерно для средневекового искусства. Фигуры как бы распластаны на золотом фоне, еще более подчеркивающем их плоскостность, формы архаичны, грузны, жесты условны, складки одежд образуют орнаментальный рисунок. Яркие цветовые пятна – синяя одежда Богоматери, ее пурпурное с золотой каймой покрывало, красного цвета обувь – создают единое гармоническое звучание, свидетельствуют о богатстве палитры в мозаичном наборе. Набранная прямо на стене, как бы прощупанной руками мастера, с учетом всех неровностей этой стены, мозаика кажется органично слитой с архитектурой: фигуры будто выступают из фона, отражая падающий свет, смальта то слабо мерцает, то вспыхивает ярким цветом. Строгий ритм, торжественная каноническая неподвижность фигур святителей (они представлены в фас, между ними определенное пространство: фигура–цезура, фигура–цезура) не лишает их одухотворенные лица индивидуальности. По канону, заимствованному из Византии, у них у всех удлиненный овал лица, широко открытые глаза, и тем не менее Иоанна Златоуста не спутаешь с Василием Великим или Григорием Нисским.

Набранная прямо на стене, как бы прощупанной руками мастера, с учетом всех неровностей этой стены, мозаика кажется органично слитой с архитектурой: фигуры будто выступают из фона, отражая падающий свет, смальта то слабо мерцает, то вспыхивает ярким цветом. Строгий ритм, торжественная каноническая неподвижность фигур святителей (они представлены в фас, между ними определенное пространство: фигура–цезура, фигура–цезура) не лишает их одухотворенные лица индивидуальности. По канону, заимствованному из Византии, у них у всех удлиненный овал лица, широко открытые глаза, и тем не менее Иоанна Златоуста не спутаешь с Василием Великим или Григорием Нисским.

Живопись подкупольного пространства и апсид была исполнена в технике мозаики. Вся остальная часть украшена фреской, более дешевой и доступной формой монументальной живописи. На Руси именно эту технику ждало большое будущее. Во фресковой технике в Киевской Софии выполнены многие сцены из жизни Христа, Марии и архангела Михаила («Встреча у Золотых ворот», «Обручение», «Благовещение», «Встреча Марии и Елизаветы», «Сошествие во ад»), изображения праведников и мучеников и пр. Во многих фресковых циклах сказался, видимо, вкус заказчика, в них виден иной, чем у византийцев, лишенный аскетичности идеал, иные, русские типы лиц (например, фреска, изображающая св. Пантелеймона).

Во многих фресковых циклах сказался, видимо, вкус заказчика, в них виден иной, чем у византийцев, лишенный аскетичности идеал, иные, русские типы лиц (например, фреска, изображающая св. Пантелеймона).

Мозаичный и фресковый цикл росписей Софии Киевской – это строго продуманная и единая по замыслу система, дающая живописное представление о вероучении, система, в которой каждая фигура и каждая сцена помогают раскрыть смысл целого. Небесная иерархия, начиная с Христа в куполе и кончая фигурами святителей в апсиде, представлялась как подобие земных связей, соподчинения.

В киевском храме среди многочисленных фресок имеются также и сугубо светские росписи: на южной стороне центрального нефа изображены фигуры дочерей князя Ярослава, а на северной – его сыновей (сохранились фрагментарно). В западной части центрального нефа, примыкающего к подкупольному пространству, была представлена композиция: князь Ярослав с моделью храма в руках. Кроме того, на стенах лестничных башен показаны эпизоды придворной жизни: состязания на царьградском ипподроме, цирковые представления, фигуры скоморохов, музыкантов, охота на волка, медведя, барса. Причем в этих сценах есть черты чисто русские. Так, изображены неизвестные в Византии животные, типично русские способы охоты. Языческое веселье в шумных пирах и разных развлечениях долго держалось в княжеском быту и нашло отражение даже в декоративном убранстве главного собора. Огромное место в декоре Софии занимает орнамент.

Причем в этих сценах есть черты чисто русские. Так, изображены неизвестные в Византии животные, типично русские способы охоты. Языческое веселье в шумных пирах и разных развлечениях долго держалось в княжеском быту и нашло отражение даже в декоративном убранстве главного собора. Огромное место в декоре Софии занимает орнамент.

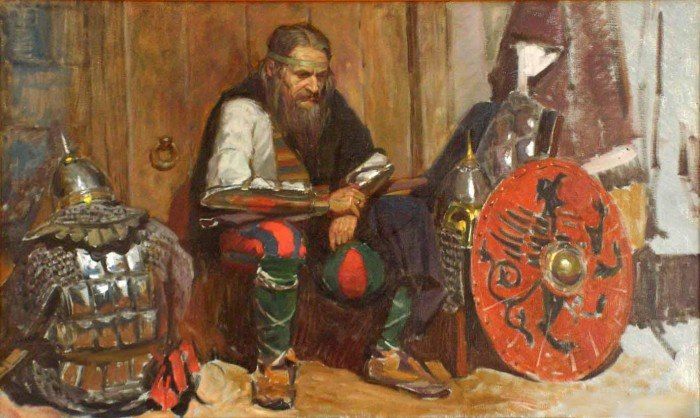

Помимо мозаик Киевской Софии сохранились мозаики Михайловского Златоверхого монастыря, близкие по характеру киевским, но уже имеющие иные черты, говорящие об изменении в художественных воззрениях, в эстетических идеалах за прошедшие 60–70 лет. В сцене Евхаристии фигуры апостолов переданы в сложных ракурсах, движения свободнее и живее, лица не так экстатичны, как в киевской мозаике. Фигуры составляют естественные группы, каждый апостол держится по-своему, это уже не бесстрастные, ушедшие в себя проповедники с суровым взором, а живые люди, с высоким строем мысли и глубоким интеллектом. Соответственно и выразительный язык мозаики становится другим: меньшее значение придается теперь линии, контуру, иначе строится форма, хотя линейное начало все равно преобладает. В фигуре Дмитрия Солунского (ГТГ), представленного в роскошных одеждах воина –княжеского патрона, некоторые исследователи видят портретное сходство с киевским князем Изяславом, в крещении Дмитрием. Справедливо предположить, что это идеальное представление о князе – владыке и воине. Постоянная угроза нашествия кочевников сделала ратное дело на Руси почетным. Воин-патриот, защитник отечества с мечом, щитом и копьем, готовый отстаивать свою землю и веру, становится близким и понятным образом.

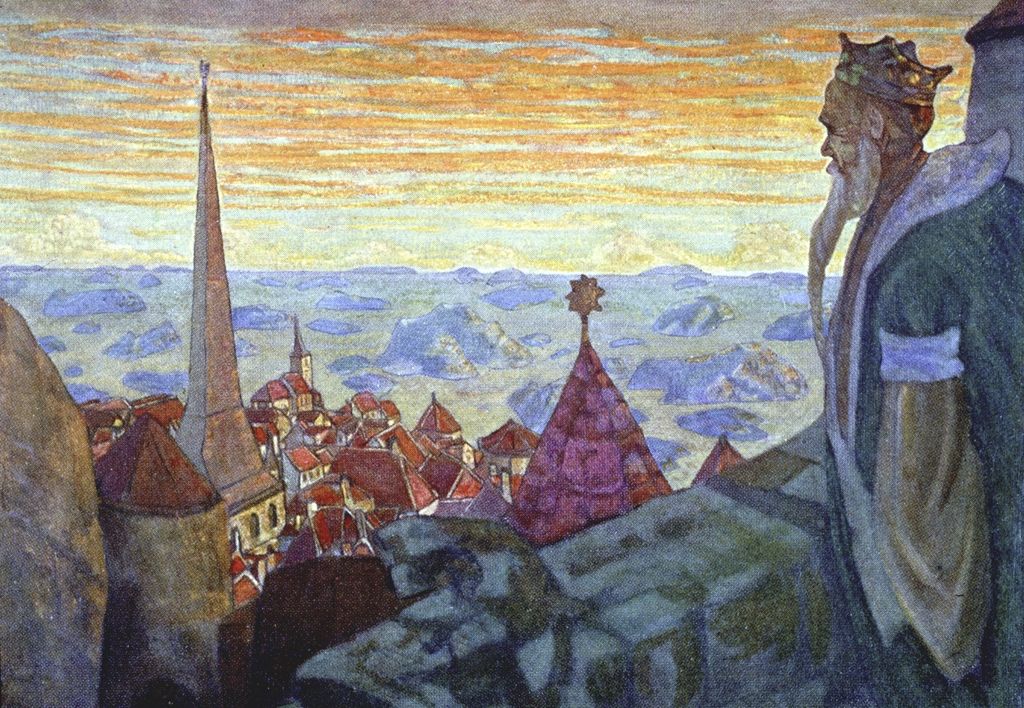

В фигуре Дмитрия Солунского (ГТГ), представленного в роскошных одеждах воина –княжеского патрона, некоторые исследователи видят портретное сходство с киевским князем Изяславом, в крещении Дмитрием. Справедливо предположить, что это идеальное представление о князе – владыке и воине. Постоянная угроза нашествия кочевников сделала ратное дело на Руси почетным. Воин-патриот, защитник отечества с мечом, щитом и копьем, готовый отстаивать свою землю и веру, становится близким и понятным образом.

Фресковых росписей XI в. до нас дошло немного. В Новгородской Софии почти не сохранилось изначальной живописи. Фигуры пророков в куполе, торжественно-спокойные, с огромными печальными глазами, исполнены в лучших киевских традициях, но уже в начале XII в. На них роскошные одежды: пурпурные, золотые и желтые плащи, голубые и красные хитоны, головные уборы усеяны драгоценными камнями, – но образы от этого не теряют своей суровости.

В редкой технике «al secco» («по-сухому», т.е. по сухой штукатурке, на тончайшей известковой подмазке), с графическим изяществом написаны фигуры Константина и Елены в Мартирьевской паперти Новгородской Софии. Плоскостно-линейная трактовка формы отличает их от фигур пророков. Имя византийской императрицы написано в искаженной русифицированной транскрипции («Олена» вместо «Елена»), что может свидетельствовать о происхождении автора фрески – он, вероятно, был местным, новгородским.

Плоскостно-линейная трактовка формы отличает их от фигур пророков. Имя византийской императрицы написано в искаженной русифицированной транскрипции («Олена» вместо «Елена»), что может свидетельствовать о происхождении автора фрески – он, вероятно, был местным, новгородским.

В XI в., несомненно, было создано много икон, мы знаем даже имя одного русского мастера –Алимпий, –жившего в конце XI в.

Икона «Владимирская Богоматерь» (ГТГ), вывезенная из Константинополя в Киев в начале XII в., –произведение византийского искусства. Название «Владимирская» возникло после того, как в 1155 г. князь Андрей Боголюбский ушел из Киева во Владимир. Иконографический тип ее – «Умиление» (Богоматерь, держащая на руках младенца Христа и прижимающаяся к нему щекой) – стал излюбленным на Руси. «Прешла бе всех образов», – сказал о ней летописец. С возвышением Москвы как центра русского государства икону перевезли в новую столицу и она стала государственной святыней, особенно почитаемой народом.

Впитав и творчески переработав разнообразные художественные влияния – византийское, южнославянское, даже романское,– Киевская Русь создала свое самобытное искусство, культуру единого феодального государства, предопределила пути развития искусства отдельных земель и княжеств. Искусство Киевской Руси –недолгий по времени, но один из величайших периодов в отечественной культуре. Именно тогда получил распространение крестово-купольный тип храма, просуществовавший вплоть до XVII столетия, система стенописи и иконография, которые легли в основу всей живописи Древней Руси. А ведь мы знаем только малую часть того, что было создано в это время. Не исключено, что в киевской земле под постройками сегодняшнего дня или под побелкой соборов сохранились памятники зодчества и живописи той великой поры и они еще будут открыты в какой-нибудь счастливый для отечественного искусства и науки день.

Искусство Киевской Руси –недолгий по времени, но один из величайших периодов в отечественной культуре. Именно тогда получил распространение крестово-купольный тип храма, просуществовавший вплоть до XVII столетия, система стенописи и иконография, которые легли в основу всей живописи Древней Руси. А ведь мы знаем только малую часть того, что было создано в это время. Не исключено, что в киевской земле под постройками сегодняшнего дня или под побелкой соборов сохранились памятники зодчества и живописи той великой поры и они еще будут открыты в какой-нибудь счастливый для отечественного искусства и науки день.

В.О. Ключевский писал: «Замечательно, что в обществе, где сто лет с чем-нибудь назад еще приносили идолам человеческие жертвы, мысль уже училась подниматься до сознания связи мировых явлений. Идея славянского единства в начале XII в. требовала тем большего напряжения мысли, что совсем не поддерживалась современной действительностью. Когда на берегах Днепра эта мысль выражалась с такой верой или уверенностью, славянство было разобщено и в значительной части своего состава порабощено» (Ключевский В. Курс русской истории. Соч. В 9 т. М., 1987. Т. 1. Ч. 1. С. 110).

Курс русской истории. Соч. В 9 т. М., 1987. Т. 1. Ч. 1. С. 110).

+ Лифшиц 29-39

Искусство Древней Руси представляет собой уникальный сплав языческих традиций

Содержание

- Искусство Древней Руси представляет собой уникальный сплав языческих традиций восточных славян и византийского влияния на местную культуру

- Основные периоды искусство

- Особенности искусства Древней Руси

- Деревянная и каменная скульптура была широко распространена на Руси в дохристианский период.

Золотые ворота в Киеве (современная реконструкция), XI век

Искусство Древней Руси представляет собой уникальный сплав языческих традиций восточных славян и византийского влияния на местную культуру

Искусство Древней Руси является важной частью культурного наследия всех восточнославянских народов. Многочисленные произведения искусства Древней Руси являются результатом творчества огромного количества художников, проживавших на территории современной Украины, Белоруссии и России с IX по первую треть XIII веков. К сожалению, до наших дней дошло лишь небольшое количество работ древних мастеров.

К сожалению, до наших дней дошло лишь небольшое количество работ древних мастеров.

Искусство Древней Руси сочетает в себе традиции сразу нескольких соседних культур. Помимо славянских корней отчетливо прослеживается влияние византийских и балканских мастеров, живших на территории древнерусского государства на протяжении нескольких столетий.

Колцы с изображением птиц, XII век

Основные периоды искусства

Искусство Древней Руси развивалось на протяжении четырехсот лет: от периода создания мощного централизованного государства в середине IX века до монгольского -Татарское нашествие в конце первой трети 13 века. За это время произошли огромные изменения не только в политической, но и в культурной жизни восточных славян.

У современных историков принято делить искусство Древней Руси на два основных периода: дохристианский и христианский. Дохристианский период длился немногим более ста лет – с момента образования Киевской Руси под руководством первого летописца князя Рюрика до официального принятия христианства в 9 г. 88. В это время в искусстве господствовали древние местные культурные традиции, сформировавшиеся на протяжении многих веков на основе языческих верований восточнославянских племен.

88. В это время в искусстве господствовали древние местные культурные традиции, сформировавшиеся на протяжении многих веков на основе языческих верований восточнославянских племен.

Лист из Лаврентьевской летописи – списков Повести временных лет XI века

После Крещения Руси Владимиром начался христианский период истории государства, который характеризовался введением новых культурных традиций во всех сферах искусства. В период расцвета древнерусского княжества сюда стекались не только христианские миссионеры, но и многочисленные мастера из разных уголков Византийской империи, в том числе из ее столицы Константинополя, а также греческих и анатолийских земель.

Особенности искусства Древней Руси

Искусство Древней Руси в основном включает в себя шедевры, созданные искусными художниками и ремесленниками в следующих областях: Архитектура. Скульптуры. Иконопись. Фресковая живопись. Мозаики. Книжные миниатюры. Изготовление ювелирных изделий.

Кроме того, большую историческую ценность представляют уникальные предметы многих видов декоративно-прикладного искусства (шитье, ткачество, резьба по камню, художественная обработка металлов, ткачество и керамика).

Архитектура Древней Руси дохристианского периода практически не сохранилась до наших дней, так как все постройки в те времена строились из дерева. Каменное зодчество появилось только с принятием христианства. Историки признают Десятинную церковь в Киеве первой исторической постройкой, возведенной из камня, созданной мастерами, приглашенными из Византии.

Искусство Древней Руси. Лист из Изборника Святослава, XI век

В последующие два века на территории России было построено большое количество каменных церквей, в том числе всемирно известные шедевры зодчества: Софийский собор, Золотые ворота и комплекс зданий Киево-Печерский монастырь в Киеве; Софийский собор в Великом Новгороде; Успенский собор во Владимире; Рождественский собор в Суздале; Спасо-Преображенский собор в Чернигове.

Архитектура Древней Руси характеризуется преобладанием крестово-купольной планировки при строительстве храмов. Деревянные оконные рамы мастера украсили витражами, а стены возвели из квадратного кирпича и натурального камня. Известняковая штукатурка использовалась для защиты зданий от влажности и перепадов температур.

Известняковая штукатурка использовалась для защиты зданий от влажности и перепадов температур.

Деревянная и каменная скульптура была широко распространена на Руси в дохристианский период.

Основным объектом творчества древних мастеров были идолы – идолы, изображающие различных божеств языческого пантеона. После принятия христианства эти памятники древнего искусства повсеместно уничтожались в борьбе с идолопоклонством.

Церковь Покрова на Нерли, XII век

В связи с тем, что скульптура переживала явный упадок в Византийской империи в начале второго тысячелетия н.э., в христианской Киевской Руси эта сфера искусства практически не развивалась. Исключение составляли лишь небольшие рельефы, которые создавались мастерами на плитах известняка для украшения храмов.

А вот живопись в Киевской Руси в X-XIII веках пережила настоящий расцвет. Приезжие византийские мастера щедро делились с местными художниками уникальными секретами создания икон и фресок. Изображения с ликами святых и сцены из священных текстов украшали интерьеры соборов, а деревянные иконы были важной составляющей не только украшения храмов, но и многих религиозных обрядов.

Древнерусские художники достигли значительных успехов в области мозаики, из кусочков разноцветного стекла (смальты) они выкладывали красочные панно стен, пола и потолка в церквях по византийскому образцу. Но трудоемкое мозаичное искусство в начале XII века было почти полностью заменено более легкой техникой художественного оформления – фресковой росписью.

Искусство Древней Руси. Киевский Софийский собор, XI век

Искусство создания русских летописей – одной из разновидностей книжной миниатюры – восходит к началу XI века.

Центрами этого ремесла были монастыри, княжеские дворы и места жительства церковных иерархов. Помимо текстов писцы украшали пергаменты всевозможными узорами и цветными иллюстрациями. Наряду с историческими летописями древними мастерами были созданы и уникальные документы по следующим темам: священные христианские тексты; эпические сюжеты; фольклор народные произведения.

Древняя русская земля тоже славилась своими драгоценностями. Местные мастера виртуозно владели различными техниками художественной обработки металла, изготавливали предметы роскоши для знати, праздничную домашнюю утварь, украшения для одежды, а также нательные кресты и миниатюрные изображения. Кольца – женские украшения для головных уборов в виде полых металлических подвесок – по праву можно причислить к уникальным украшениям местных мастеров.

Местные мастера виртуозно владели различными техниками художественной обработки металла, изготавливали предметы роскоши для знати, праздничную домашнюю утварь, украшения для одежды, а также нательные кресты и миниатюрные изображения. Кольца – женские украшения для головных уборов в виде полых металлических подвесок – по праву можно причислить к уникальным украшениям местных мастеров.

Искусство Древней Руси сегодня вызывает большой интерес у историков и коллекционеров. На художественных аукционах шедевры декоративно-прикладного и изобразительного искусства продаются за большие деньги, а найденные при археологических раскопках уникальные артефакты той эпохи украшают экспозиции лучших музеев мира.

Искусство Древней Руси. Фреска в нише северной стены церкви Бориса и Глеба в Кидекше, XII векЮвелирные изделия из Вищинского клада, начало XIII векаИскусство Древней Руси. Софийский собор в Новгороде, XI век

МЕСТО/МУЗЕЙ на английском или местном языке Acireale Acireale, Zelantea LibraryAegaeAeginaAgen Agen, Fine Arts MuseumAgrigento Agrigento, Regional Archaeological MuseumAizanoiAlba-Julia (Romania)AlbegnaAlcácer do SalAlesiaAmman (Jordan) Amman (Jordan), Archaeological MuseumAncona Ancona, National Archaeological Museum of MarcheAnkara Ankara, Archaeological MuseumAntalya Antalya, Antalya Archeological MuseumAosta Aosta , Региональный археологический музей Афродисиас Афродисиас, Археологический музей Аквилеи Аквилея, Национальный археологический музей Аранхуэс Аранхуэс, Каса-дель-ЛабрадорАреццо Ареццо, Гражданский археологический музейАрль Арль, Музей древнего Арля Афины Афины, Археологический музей древней Агоры Афины , Национальный археологический музей Афины, Новый музей Акрополя Отун Отун, Музей Ролена Авенш (Швейцария) Авенш (Швейцария), Музей древностей Авенш (Швейцария), Римский музей Авиньо n avignon, lapidarium of calvet museumbaiae baiae, археологический музей флегейского фальдбалтимора Балтимор, Уолтерс Музеймбаркелона Барселона, Музей археологии Каталониабеллуно Беллуно, Гражданский мисеум (Палаццо Фулсис Беневен Государственные музеи, Старый музей Берлина, Государственные музеи, Пергамский музейБолонья Болонья, Городской археологический музейБолсена (Вольсинии)Боскореале Боскореале Боскореале Боскореале Бостон Бостон, Музей изящных искусств Брауншвейга Брауншвейг, Музей Герцога Антона Ульриха Брешиа Брешиа, Муниципальный форум, Капитолий Brussels Civic, Санта-Джулия Брешиа Музей Брюссель, Королевские музеи изящных искусств Бельгии, Будапешт, Музей изящных искусств Caesarea, Кальяри, Кальяри, Национальный археологический музей, Каир, Каир, Египетский музей, Чанаккале (Турция), Чанаккале (Турция), MuseumCapua, Duomo, Capua, Provincial Mu seum of CampaniaCarthageCastellammare di Stabia Castellammare di Stabia, Antiquarium stabiano Castellammare di Stabia, Villa of Ariadne Castellammare di Stabia, Villa San MarcoCastelleone di Suasa Castelleone di Suasa, Археологический городской музей им. |

Casagrande»Cedar Rapids (США) Cedar Rapids (США), Художественный музей Чефалу Чефалу, Музей МандралискаЧерветери Черветери, Национальный музей Серите «Клавдия Русполи» Черветери, Некрополь Бандитаччи, Гробница рельефов Черветери, Некрополь Бандитачча , Некрополь Бандитаччи Могила Дома Черветери, Некрополь Бандитачча, Курган Дуба Черветери, Могила Реголини-Галасси Черветери, Могила Столиц Черветери, Могила Хижины Черветери, Могила Щитов и СтульевЧикаго, Чикаго, Художественный ИнститутКьюзи, Могила Казукчини, Кьюзи , Национальный археологический музей Кьюзи, Национальный этрусский музей Кьюзи, Некрополь Поджо-делла-Мартинелла Кьюзи, Могила обезьяны, Аукционный дом Christie’s Fine Art, Кливленд Кливленд, Художественный музей Кельна Кельн, Романо-германский музей Копенгагена Копенгаген, Национальный музей Дании Копенгаген, Новая глиптотека CarlsbergCorinth, Археологический музей Древнего Коринфа Коринф, место археологических раскопок Кремона Кремона, Городской музей Ала Понцоне Кремона, Археологический музей Сан-Лоренцо Кирена, Музей древностей Дартмут Дартмут, Художественный музей ХудДелос, Дельфи, Дельфи, Археологический музей, Детройт, Детройт, Институт искусств, музей MuseumEnsérune Ensérune, MuseumEphesusEpidaurusFano Fano, Civic MuseumFerrara Ferrara, Casa Romei Ferrara, National Archaeological MuseumFiesole Fiesole, Archaeologic area Fiesole, Municipal Archaeological MuseumFlorence Florence, Baptistery Florence, Biblioteca Nazionale Centrale Florence, Boboli Gardens Florence, Church Santa Trinita Florence, Loggia of Lanzi Florence, Музей работ собора Флоренция, Национальный археологический музей Флоренция, Национальный музей Барджелло Флоренция, Палаццо Корсини Флоренция, Палаццо Медичи-Риккарди Флоренция, Палаццо Питт i Флоренция, Галерея Уффици Фолиньо Фолиньо, Археологическая коллекция Палаццо Тринчи Франкфурт-на-Майне Франкфурт-на-Майне, Муниципальная галерея LiebieghausFréjus Fréjus, Археологический музей ГарниГатчина Гатчина, Гатчинский дворец в Женеве Женева, Музей искусства и истории Гент (Бельгия) Богент (Бельгия), Belgium), Ghent universityGortyna Gortyna, AntiquariumGravina in Puglia Gravina in Puglia, Ettore Pomarici-Santomasi FoundationGuidonia Montecelio Guidonia Montecelio, Civic Archaeological Museum “Rodolfo Lanciani”Hannover Hannover, Kestner-MuseumHeraklion Heraklion, Archaeological MuseumHerculaneum Herculaneum, Antiquarium (in depositarium) Herculaneum, Archaeological ParkHippo RegiusHolkham (Норфолк, Англия) Holkham, Holkham Hall (Норфолк, Англия)Inviolata Inviolata, региональный природный археологический паркIstanbul Isthmia, Archaeological MuseumIsthmia Istmia, археологические раскопки в ИстмииИерусалим Jerusalem, археологические раскопки al Park Иерусалим, Музей ИзраиляКиев Киев, Музей западного и восточного искусстваКингстон-Лейси, Уимборн, Дорсетшир, Кингстон-Лейси, Уимборн, Дорсетшир, Коллекция Г.

Casagrande»Cedar Rapids (США) Cedar Rapids (США), Художественный музей Чефалу Чефалу, Музей МандралискаЧерветери Черветери, Национальный музей Серите «Клавдия Русполи» Черветери, Некрополь Бандитаччи, Гробница рельефов Черветери, Некрополь Бандитачча , Некрополь Бандитаччи Могила Дома Черветери, Некрополь Бандитачча, Курган Дуба Черветери, Могила Реголини-Галасси Черветери, Могила Столиц Черветери, Могила Хижины Черветери, Могила Щитов и СтульевЧикаго, Чикаго, Художественный ИнститутКьюзи, Могила Казукчини, Кьюзи , Национальный археологический музей Кьюзи, Национальный этрусский музей Кьюзи, Некрополь Поджо-делла-Мартинелла Кьюзи, Могила обезьяны, Аукционный дом Christie’s Fine Art, Кливленд Кливленд, Художественный музей Кельна Кельн, Романо-германский музей Копенгагена Копенгаген, Национальный музей Дании Копенгаген, Новая глиптотека CarlsbergCorinth, Археологический музей Древнего Коринфа Коринф, место археологических раскопок Кремона Кремона, Городской музей Ала Понцоне Кремона, Археологический музей Сан-Лоренцо Кирена, Музей древностей Дартмут Дартмут, Художественный музей ХудДелос, Дельфи, Дельфи, Археологический музей, Детройт, Детройт, Институт искусств, музей MuseumEnsérune Ensérune, MuseumEphesusEpidaurusFano Fano, Civic MuseumFerrara Ferrara, Casa Romei Ferrara, National Archaeological MuseumFiesole Fiesole, Archaeologic area Fiesole, Municipal Archaeological MuseumFlorence Florence, Baptistery Florence, Biblioteca Nazionale Centrale Florence, Boboli Gardens Florence, Church Santa Trinita Florence, Loggia of Lanzi Florence, Музей работ собора Флоренция, Национальный археологический музей Флоренция, Национальный музей Барджелло Флоренция, Палаццо Корсини Флоренция, Палаццо Медичи-Риккарди Флоренция, Палаццо Питт i Флоренция, Галерея Уффици Фолиньо Фолиньо, Археологическая коллекция Палаццо Тринчи Франкфурт-на-Майне Франкфурт-на-Майне, Муниципальная галерея LiebieghausFréjus Fréjus, Археологический музей ГарниГатчина Гатчина, Гатчинский дворец в Женеве Женева, Музей искусства и истории Гент (Бельгия) Богент (Бельгия), Belgium), Ghent universityGortyna Gortyna, AntiquariumGravina in Puglia Gravina in Puglia, Ettore Pomarici-Santomasi FoundationGuidonia Montecelio Guidonia Montecelio, Civic Archaeological Museum “Rodolfo Lanciani”Hannover Hannover, Kestner-MuseumHeraklion Heraklion, Archaeological MuseumHerculaneum Herculaneum, Antiquarium (in depositarium) Herculaneum, Archaeological ParkHippo RegiusHolkham (Норфолк, Англия) Holkham, Holkham Hall (Норфолк, Англия)Inviolata Inviolata, региональный природный археологический паркIstanbul Isthmia, Archaeological MuseumIsthmia Istmia, археологические раскопки в ИстмииИерусалим Jerusalem, археологические раскопки al Park Иерусалим, Музей ИзраиляКиев Киев, Музей западного и восточного искусстваКингстон-Лейси, Уимборн, Дорсетшир, Кингстон-Лейси, Уимборн, Дорсетшир, Коллекция Г. Дж. Р. Бэнкса, Клагенфурт, Клагенфурт, Музей Каринтии, Комотини, Комотини, Археологический музей Куклия (Палиапафос), Храм Афоклиате П. Куклии , МузейКраснодар Краснодар, Музей истории и археологииЛа Специя Ла Специя, Гражданский археологический музей Убальдо Форментини, Замок Сан-ДжорджоЛейден Лейден, Национальный музей древностей Лидинго Лидингё, Коллекция Миллеса Ливерпуль Ливерпуль, Музеи МерсисайдаЛондон Лондон, Британский музей Лондон, Музей науки Лос-Анджелес, Джон Лос-Анджелес Музей Пола Гетти, Лос-Анджелес, Музей Джона Пола Гетти, Вилла Гетти в Малибу, Лион, Лион, Музей Лугдунум, Мэдисон, Мэдисон, Художественный музей Чазена, Висконсинский университет, Мадрид, Национальный археологический музей, Мадрид, Национальный музей Прадо, Магнезия, Майнц, Майнц, Государственный музей Майнца eumMantua Мантуя, Герцогский дворец Мантуя, Епархиальный музей Франческо Гонзаги Мельбурн Мельбурн, Национальная галерея Виктории Мерида Мерида, Национальный музей римского искусстваMesseneMetz Мец, Музей Золотого двора Мичиган Мичиган, Археологический музей Келси Милан, Базилика Сант-Амброджо Милан, Музеи Милана, Civic Archae, Кастелло Сфорцеско Милан, Музей Польди Пеццоли МилетосМиннеаполис Миннеаполис, Институт искусств Миссисипи Миссисипи, Музей Университета Миссисипи Миссури-Колумбия Миссури-Колумбия, Университет, Музей искусства и археологии Модена Модена, Galleria EstenseMoscow Москва, Музей изобразительных искусств им.

Дж. Р. Бэнкса, Клагенфурт, Клагенфурт, Музей Каринтии, Комотини, Комотини, Археологический музей Куклия (Палиапафос), Храм Афоклиате П. Куклии , МузейКраснодар Краснодар, Музей истории и археологииЛа Специя Ла Специя, Гражданский археологический музей Убальдо Форментини, Замок Сан-ДжорджоЛейден Лейден, Национальный музей древностей Лидинго Лидингё, Коллекция Миллеса Ливерпуль Ливерпуль, Музеи МерсисайдаЛондон Лондон, Британский музей Лондон, Музей науки Лос-Анджелес, Джон Лос-Анджелес Музей Пола Гетти, Лос-Анджелес, Музей Джона Пола Гетти, Вилла Гетти в Малибу, Лион, Лион, Музей Лугдунум, Мэдисон, Мэдисон, Художественный музей Чазена, Висконсинский университет, Мадрид, Национальный археологический музей, Мадрид, Национальный музей Прадо, Магнезия, Майнц, Майнц, Государственный музей Майнца eumMantua Мантуя, Герцогский дворец Мантуя, Епархиальный музей Франческо Гонзаги Мельбурн Мельбурн, Национальная галерея Виктории Мерида Мерида, Национальный музей римского искусстваMesseneMetz Мец, Музей Золотого двора Мичиган Мичиган, Археологический музей Келси Милан, Базилика Сант-Амброджо Милан, Музеи Милана, Civic Archae, Кастелло Сфорцеско Милан, Музей Польди Пеццоли МилетосМиннеаполис Миннеаполис, Институт искусств Миссисипи Миссисипи, Музей Университета Миссисипи Миссури-Колумбия Миссури-Колумбия, Университет, Музей искусства и археологии Модена Модена, Galleria EstenseMoscow Москва, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, Мюнхен, Толста Глиптотека Мюнхен, Музей слепков классических скульптур Мюнхен, Резиденция Мюнхен, Государственная антикварная коллекция Мюнхен, собрание произведений искусства Виттельсбахов MycenaeMystrasNaples Неаполь, Чертоза и музей Сан-Мартино Неаполь, Национальный археологический музей Неаполь, Национальный Музей Каподимонте, Неаполь, церковь Санта-Кьяра, Ненниг-он-Мозель (Германия) Ненниг-он-Мозель (Германия), римская вилла, Невшатель, Невшатель, Кантональный археологический музей, Нью-Хейвен, Нью-Хейвен, Художественная галерея Йельского университета, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Музей искусств Герберта Ф. Джонсона, Нью-Йорк, Метрополитен Museum of ArtNicosia Nicosia, Cyprus MuseumNijmegen (Нидерланды) Nijmegen (Нидерланды), Valkhof MuseumNorthumberland (Англия) Northumberland (Англия), Alnwick CastleNottingham Nottingham, Castle Museum and Art GalleryOdessa Odessa, Archaeological MuseumOlympia Olympia, Archaeological MuseumOplontisOrange (Франция), Orange (Франция) Римский театрОрвието Орвието, Археологический музей Клаудио Файны Орвието, гробница ГолиниОстия, Остия, Археологический музей Остия, Археологический парк «Остия Антика» Оксфорд Оксфорд, Ашмолейский музей Падуя, Падуя, Археологический музей Пестум, Пестум, Национальный археологический музей Палермо, Палермо, Региональный археологический музей Антонио Салермо inas”Палестрина Палестрина, Национальный археологический музейПантеллерия Пантеллерия, Замок Пантеллерия (Барбакан)Пафос Пафос, Археологический парк Пафос, Окружной археологический музей Пафос, Гробницы королейПариж, Город Париж, Музей изящных искусств (в Малом дворце) Париж, Лувр Музей Париж, Высшая национальная школа изящных искусств Париж, Национальная библиотека Франции Париж, Дворец Сен-КлуПарма Парма, Национальный музей древностей, Патры, Патры, Новый археологический музей, Павия, Павия, Городские музеи, Павловск, Дворец-музей, Пергам, Пермь, Перуджа, Перуджа, Перуджа.

Пушкина, Мюнхен, Толста Глиптотека Мюнхен, Музей слепков классических скульптур Мюнхен, Резиденция Мюнхен, Государственная антикварная коллекция Мюнхен, собрание произведений искусства Виттельсбахов MycenaeMystrasNaples Неаполь, Чертоза и музей Сан-Мартино Неаполь, Национальный археологический музей Неаполь, Национальный Музей Каподимонте, Неаполь, церковь Санта-Кьяра, Ненниг-он-Мозель (Германия) Ненниг-он-Мозель (Германия), римская вилла, Невшатель, Невшатель, Кантональный археологический музей, Нью-Хейвен, Нью-Хейвен, Художественная галерея Йельского университета, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Музей искусств Герберта Ф. Джонсона, Нью-Йорк, Метрополитен Museum of ArtNicosia Nicosia, Cyprus MuseumNijmegen (Нидерланды) Nijmegen (Нидерланды), Valkhof MuseumNorthumberland (Англия) Northumberland (Англия), Alnwick CastleNottingham Nottingham, Castle Museum and Art GalleryOdessa Odessa, Archaeological MuseumOlympia Olympia, Archaeological MuseumOplontisOrange (Франция), Orange (Франция) Римский театрОрвието Орвието, Археологический музей Клаудио Файны Орвието, гробница ГолиниОстия, Остия, Археологический музей Остия, Археологический парк «Остия Антика» Оксфорд Оксфорд, Ашмолейский музей Падуя, Падуя, Археологический музей Пестум, Пестум, Национальный археологический музей Палермо, Палермо, Региональный археологический музей Антонио Салермо inas”Палестрина Палестрина, Национальный археологический музейПантеллерия Пантеллерия, Замок Пантеллерия (Барбакан)Пафос Пафос, Археологический парк Пафос, Окружной археологический музей Пафос, Гробницы королейПариж, Город Париж, Музей изящных искусств (в Малом дворце) Париж, Лувр Музей Париж, Высшая национальная школа изящных искусств Париж, Национальная библиотека Франции Париж, Дворец Сен-КлуПарма Парма, Национальный музей древностей, Патры, Патры, Новый археологический музей, Павия, Павия, Городские музеи, Павловск, Дворец-музей, Пергам, Пермь, Перуджа, Перуджа, Перуджа. , Национальный археологический музей Умбрии, Пезаро, Пезаро, Музеи Оливьери, Петворт, Петворт, Дом Петворта, Филадельфия, Филадельфия, Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета, Древнее искусство Феникса Opoilhesppomeii Pompeii, Antiquarium pompeii, Археологический паркпортиципоззолипратик ди -Маре Пратика Ди, депозитарий Университетской Proteprivate Collect , Гримани Частная коллекция, Людовизи Частная коллекция, Медичи Частная коллекция, ТорлонияПровиденс Провиденс, Музей искусств Род-Айлендской школы дизайна Рабат (Марокко) Рабат (Марокко), Археологический музей Равенны Равенна, Архиепископский музей Равенна, Национальный музей Реджо-ди-Калабрия Реджо-ди-Калабрия, Национальный музей Великой ГрецииРиети Риети, коллекция ПалмеджаниРимини Римини, Гражданский музей Луиджи ТониниРияд Рияд, Национальный музей Рима Рим, Арка Константина Рим, Археологическая зона на улице Сан-Винченцо, 9Рим, Архибазилика Святого Иоанна Латеранского Рим, Arcus Argentariorum Рим, Базилика Святого Лаврентия за городскими стенами Рим, Базилика Святой Марии над Минервой Рим, Базилика Святой Марии Маджоре Рим, Базилика Святого Павла за городскими стенами Рим, Термы Каракаллы Рим, Термы Траяна Рим, Марсово поле Рим, Марсово поле, Площадь Сакра Рим, Марсово поле, Мавзолей Августа Рим, Капитолийские музеи Рим, Капитолийские музеи, Центральный музей Монтемартини Рим, Капитолийские музеи, Палаццо Каффарелли-Клементино Рим, Капитолийские музеи, Palazzo dei Conservatori Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo, Атриум Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo, Courtyard Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo, Галерея Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo, Большой зал Рим, Капитолий Музеи, Палаццо Нуово, Зал Голубей Рим, Капитолийские музеи, Палаццо Нуово, Зал Императоров Рим, Капитолийский музей мс, Палаццо Нуово, Зал Фавна в Риме, Капитолийские музеи, Палаццо Нуово, Зал Галлии в Риме, Капитолийские музеи, Палаццо Нуово, Зал Философов в Риме, Капитолийские музеи, Палаццо Сенаторио в Риме, Капитолий в Риме, Церковь Святого Иоанна Прежде Латинские ворота Рим, Церковь Сан-Крисогоно Рим, Церковь Санта-Мария-ин-Трастевере Рим, Церковь С.

, Национальный археологический музей Умбрии, Пезаро, Пезаро, Музеи Оливьери, Петворт, Петворт, Дом Петворта, Филадельфия, Филадельфия, Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета, Древнее искусство Феникса Opoilhesppomeii Pompeii, Antiquarium pompeii, Археологический паркпортиципоззолипратик ди -Маре Пратика Ди, депозитарий Университетской Proteprivate Collect , Гримани Частная коллекция, Людовизи Частная коллекция, Медичи Частная коллекция, ТорлонияПровиденс Провиденс, Музей искусств Род-Айлендской школы дизайна Рабат (Марокко) Рабат (Марокко), Археологический музей Равенны Равенна, Архиепископский музей Равенна, Национальный музей Реджо-ди-Калабрия Реджо-ди-Калабрия, Национальный музей Великой ГрецииРиети Риети, коллекция ПалмеджаниРимини Римини, Гражданский музей Луиджи ТониниРияд Рияд, Национальный музей Рима Рим, Арка Константина Рим, Археологическая зона на улице Сан-Винченцо, 9Рим, Архибазилика Святого Иоанна Латеранского Рим, Arcus Argentariorum Рим, Базилика Святого Лаврентия за городскими стенами Рим, Базилика Святой Марии над Минервой Рим, Базилика Святой Марии Маджоре Рим, Базилика Святого Павла за городскими стенами Рим, Термы Каракаллы Рим, Термы Траяна Рим, Марсово поле Рим, Марсово поле, Площадь Сакра Рим, Марсово поле, Мавзолей Августа Рим, Капитолийские музеи Рим, Капитолийские музеи, Центральный музей Монтемартини Рим, Капитолийские музеи, Палаццо Каффарелли-Клементино Рим, Капитолийские музеи, Palazzo dei Conservatori Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo, Атриум Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo, Courtyard Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo, Галерея Рим, Капитолийские музеи, Palazzo Nuovo, Большой зал Рим, Капитолий Музеи, Палаццо Нуово, Зал Голубей Рим, Капитолийские музеи, Палаццо Нуово, Зал Императоров Рим, Капитолийский музей мс, Палаццо Нуово, Зал Фавна в Риме, Капитолийские музеи, Палаццо Нуово, Зал Галлии в Риме, Капитолийские музеи, Палаццо Нуово, Зал Философов в Риме, Капитолийские музеи, Палаццо Сенаторио в Риме, Капитолий в Риме, Церковь Святого Иоанна Прежде Латинские ворота Рим, Церковь Сан-Крисогоно Рим, Церковь Санта-Мария-ин-Трастевере Рим, Церковь С. С. Апостолов Рим, Колонна Марка Аврелия Рим, Колонна Траяна Рим, Галерея Дориа-Памфили Рим, Амфитеатр Флавиев (Колизей) Рим, Форум Бычий Рим, Форум Холиторий Рим, Форум Августа Рим, Форум Юлия Цезаря Рим, Форум Нервы Рим, Форум Траяна Рим, Галерея Колонна Рим, Музей Кирхериана Рим, Национальный музей предыстории и этнографии Л. Пигорини Рим, Латеранский музей Рим , Мавзолей Константины Августы (Церковь Святой Констанции) Рим, Мавзолей Адриана (Замок Святого Ангела) Рим, Муниципальный антиквариум на Целийском холме Рим, Музей м и Галерея Виллы Боргезе Рим, Музей Барракко Рим, Музей классического искусства (Гипсотека) Римский университет Ла Сапиенца Рим, Музей имперских форумов Рим, Музей римской цивилизации Рим, Музей римского форума Рим, Музей Рима в Палаццо Браски Рим, Музей Алтаря Мира Августа (Ara Pacis Augustae) Рим, Национальный этрусский музей виллы Юлии Рим, Национальная галерея античного искусства в Палаццо Барберини Рим, Национальная галерея античного искусства дворца Корсини Рим, Национальный музей Палаццо Венеция Рим , Ораторий Святой Варвары Рим, Палатин Рим, Палатинский музей Рим, Палаццо делла Канчеллерия Апостолика Рим, Палаццо Валентини Рим, Парк акведуков Рим, Пьяцца Торре-Арджентина Рим, Римский форум Рим, Римский форум, Арка Септимия Севера Рим, Римский форум , Арка Тита Рим, Римский национальный музей Рим, Римский национальный музей, Термы Диоклетиана Рим, Римский национальный музей, Crypta Balbi Рим, Римская нация al Museum, Палаццо Альтемпс Рим, Римский национальный музей, Палаццо Массимо алле Терме Рим, Санта-Мария-ин-Аракоэли Рим, Фонд Sorgente Group Рим, Гробница Цецилии Метеллы Рим, Гробница Еврисака Рим, Гробница Сципиона Рим, Гробницы на Виа Статилия Рим, Музей Торлония Рим, Музеи Ватикана Рим, Ватиканские музеи, Музей Кьярамонти Рим, Музеи Ватикана, Музей Кьярамонти, Новое крыло Рим, Музеи Ватикана, Двор Пинья Рим, Музеи Ватикана, Григорианский египетский музей Рим, Ватиканские музеи, Григорианский этрусский Музей Рим, Музеи Ватикана, Григорианский мирский музей Рим, Музеи Ватикана, Музеи Апостольской библиотеки Ватикана Рим, Музеи Ватикана, Христианский музей Пия Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Кабинет Апоксиомена Рим , Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Кабинет масок Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Галерея карт Рим, Музеи Ватикана, Пиу s-Музей Клементина, Галерея статуй Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Галерея бюстов Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Галерея канделябров Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Восьмиугольный двор Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Зал животных Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Зал Биги Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Зал Греческого Креста Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента , Зал муз Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Круглый зал Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Квадратный вестибюль Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Вестибюль лестницы Браманте Рим, Виа Аппиа Рим, Виа Аппиа, Нимфей Эгерии Рим, Вилла Альбани Рим, Вилла Дориа-Памфили Рим, Вилла МедичиRoselleRoyal-Athena GalleriesСанкт-Петербург Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека (РНБ) Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж seum Санкт-Петербург, Государственный Русский музей Санкт-Петербург, Летний садСен-Бертран де Комменж Сен-Бертран де Комменж, Музей КомминжСен-Реми-де-Прованс Сен-Реми-де-Прованс, Археологический репозиторий семьи де СадовСентс, Археологический музейСалерно Салерно, Кафедральный собор Санта-Мария-Капуа-Ветере Санта-Мария-Капуа-Ветере, Амфитеатр Кампании Санта-Мария-Капуа-Ветере, Археологический музей древней Капуи Санта-Мария-Капуа-Ветере, Музей гладиаторов Сартеано Сартеано, Археологический музей Сартеано, Некрополь Пьяначче, Гробница адской квадриги, Государственный музей Шверин, Шверин Сельчук, Музей ЭфесаSelinunteSessa Aurunca Sessa Aurunca, Гражданский музейSestino Sestino, Национальный антиквариумSide Side, Археологический музейSofia Sofia, National Archaeological MuseumSotheby’s Auction HouseSounionSouth Hadley (USA) South Hadley (USA), Mount Holyoke College Art MuseumSparta Sparta, Archaeological MuseumSpl it Сплит, Францисканский монастырь Св.

С. Апостолов Рим, Колонна Марка Аврелия Рим, Колонна Траяна Рим, Галерея Дориа-Памфили Рим, Амфитеатр Флавиев (Колизей) Рим, Форум Бычий Рим, Форум Холиторий Рим, Форум Августа Рим, Форум Юлия Цезаря Рим, Форум Нервы Рим, Форум Траяна Рим, Галерея Колонна Рим, Музей Кирхериана Рим, Национальный музей предыстории и этнографии Л. Пигорини Рим, Латеранский музей Рим , Мавзолей Константины Августы (Церковь Святой Констанции) Рим, Мавзолей Адриана (Замок Святого Ангела) Рим, Муниципальный антиквариум на Целийском холме Рим, Музей м и Галерея Виллы Боргезе Рим, Музей Барракко Рим, Музей классического искусства (Гипсотека) Римский университет Ла Сапиенца Рим, Музей имперских форумов Рим, Музей римской цивилизации Рим, Музей римского форума Рим, Музей Рима в Палаццо Браски Рим, Музей Алтаря Мира Августа (Ara Pacis Augustae) Рим, Национальный этрусский музей виллы Юлии Рим, Национальная галерея античного искусства в Палаццо Барберини Рим, Национальная галерея античного искусства дворца Корсини Рим, Национальный музей Палаццо Венеция Рим , Ораторий Святой Варвары Рим, Палатин Рим, Палатинский музей Рим, Палаццо делла Канчеллерия Апостолика Рим, Палаццо Валентини Рим, Парк акведуков Рим, Пьяцца Торре-Арджентина Рим, Римский форум Рим, Римский форум, Арка Септимия Севера Рим, Римский форум , Арка Тита Рим, Римский национальный музей Рим, Римский национальный музей, Термы Диоклетиана Рим, Римский национальный музей, Crypta Balbi Рим, Римская нация al Museum, Палаццо Альтемпс Рим, Римский национальный музей, Палаццо Массимо алле Терме Рим, Санта-Мария-ин-Аракоэли Рим, Фонд Sorgente Group Рим, Гробница Цецилии Метеллы Рим, Гробница Еврисака Рим, Гробница Сципиона Рим, Гробницы на Виа Статилия Рим, Музей Торлония Рим, Музеи Ватикана Рим, Ватиканские музеи, Музей Кьярамонти Рим, Музеи Ватикана, Музей Кьярамонти, Новое крыло Рим, Музеи Ватикана, Двор Пинья Рим, Музеи Ватикана, Григорианский египетский музей Рим, Ватиканские музеи, Григорианский этрусский Музей Рим, Музеи Ватикана, Григорианский мирский музей Рим, Музеи Ватикана, Музеи Апостольской библиотеки Ватикана Рим, Музеи Ватикана, Христианский музей Пия Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Кабинет Апоксиомена Рим , Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Кабинет масок Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Галерея карт Рим, Музеи Ватикана, Пиу s-Музей Клементина, Галерея статуй Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Галерея бюстов Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Галерея канделябров Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Восьмиугольный двор Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Зал животных Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Зал Биги Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Зал Греческого Креста Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента , Зал муз Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Круглый зал Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Квадратный вестибюль Рим, Музеи Ватикана, Музей Пия-Климента, Вестибюль лестницы Браманте Рим, Виа Аппиа Рим, Виа Аппиа, Нимфей Эгерии Рим, Вилла Альбани Рим, Вилла Дориа-Памфили Рим, Вилла МедичиRoselleRoyal-Athena GalleriesСанкт-Петербург Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека (РНБ) Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж seum Санкт-Петербург, Государственный Русский музей Санкт-Петербург, Летний садСен-Бертран де Комменж Сен-Бертран де Комменж, Музей КомминжСен-Реми-де-Прованс Сен-Реми-де-Прованс, Археологический репозиторий семьи де СадовСентс, Археологический музейСалерно Салерно, Кафедральный собор Санта-Мария-Капуа-Ветере Санта-Мария-Капуа-Ветере, Амфитеатр Кампании Санта-Мария-Капуа-Ветере, Археологический музей древней Капуи Санта-Мария-Капуа-Ветере, Музей гладиаторов Сартеано Сартеано, Археологический музей Сартеано, Некрополь Пьяначче, Гробница адской квадриги, Государственный музей Шверин, Шверин Сельчук, Музей ЭфесаSelinunteSessa Aurunca Sessa Aurunca, Гражданский музейSestino Sestino, Национальный антиквариумSide Side, Археологический музейSofia Sofia, National Archaeological MuseumSotheby’s Auction HouseSounionSouth Hadley (USA) South Hadley (USA), Mount Holyoke College Art MuseumSparta Sparta, Archaeological MuseumSpl it Сплит, Францисканский монастырь Св.