Содержание

Благоверная княгиня Ольга – DW – 29.11.2002

https://p.dw.com/p/1SLF

Реклама

- «Воспоем днесь Благодетеля всех Бога, прославльша в России Ольгу Богомудрую, да молитвами ея подаст душам нашим грехов оставление. Величаем тя, святая благоверная княгиня Российская Ольго, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа, Бога нашего.»

Имя будущей просветительницы земли русской впервые упоминается в «Повести временных лет», где в связи с женитьбой князя Игоря говорится: «И привели ему жену из Пскова, именем Ольга». В Иоакимовской летописи уточняется, что принадлежала она к роду князей Изборских. Впрочем, о происхождении Ольги, как и о годе её рождения, до сих пор ведутся споры. Одни учёные считают её славянкой. В «Степенной книге», например, говорится, что Ольга была «из простых» – «перевозчица на реке Великой». В более поздних источниках указывается, что происхождения она княжеского (из Изборска или даже из Тмутаракани). Высказывались и такие мнения, что была она болгаркой, балтийской княжной (литовского или латгальского происхождения). А некоторые исследователи приписывают ей даже кельтскую родословную. Что касается года рождения Ольги, то Церковь традиционно называет 890 год. Многие учёные, однако, предполагают, что родилась она, скорее всего, на добрые 20 лет позже.

Высказывались и такие мнения, что была она болгаркой, балтийской княжной (литовского или латгальского происхождения). А некоторые исследователи приписывают ей даже кельтскую родословную. Что касается года рождения Ольги, то Церковь традиционно называет 890 год. Многие учёные, однако, предполагают, что родилась она, скорее всего, на добрые 20 лет позже.

Видимо, Ольга была всё-таки роду варяжского, скорее всего, дочь одного из викингов Вещего Олега. «Ольга» (иногда «Вольга») – это русский вариант скандинавского имени «Хельга». Впрочем, приглашавшиеся на княжение в русские города скандинавские конунги, как правило, быстро принимали русский язык (а часто – и русские имена) и становились настоящими русскими. Например, варяги Игорь и Ольга назвали своего сына Святославом. Важно, однако, то, что, начиная с Ольги, род варяжских конунгов становится русской династией Рюриковичей.

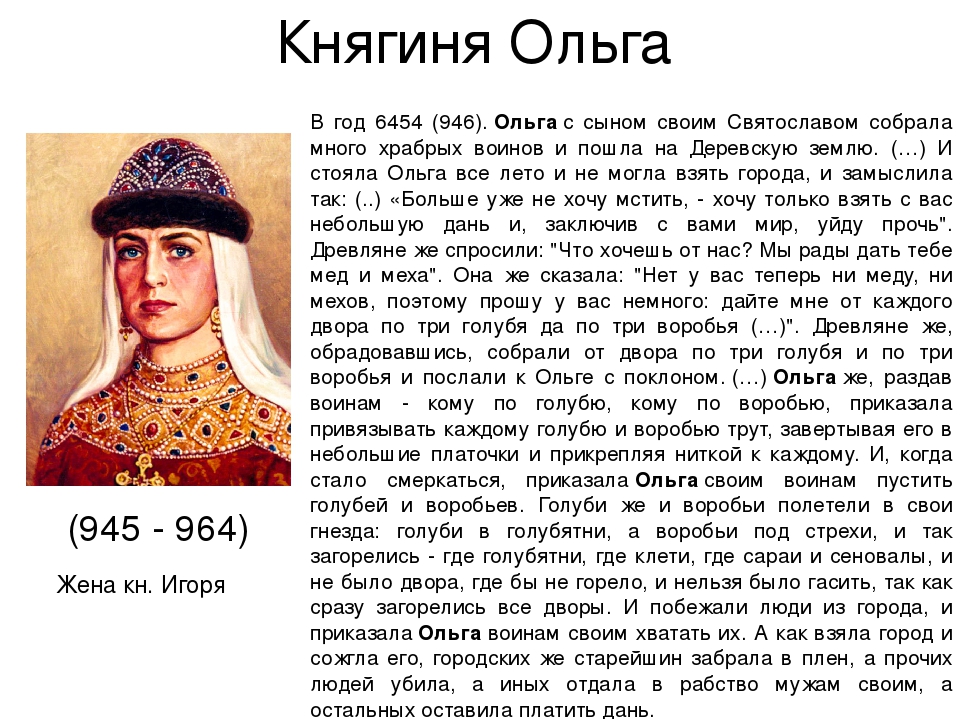

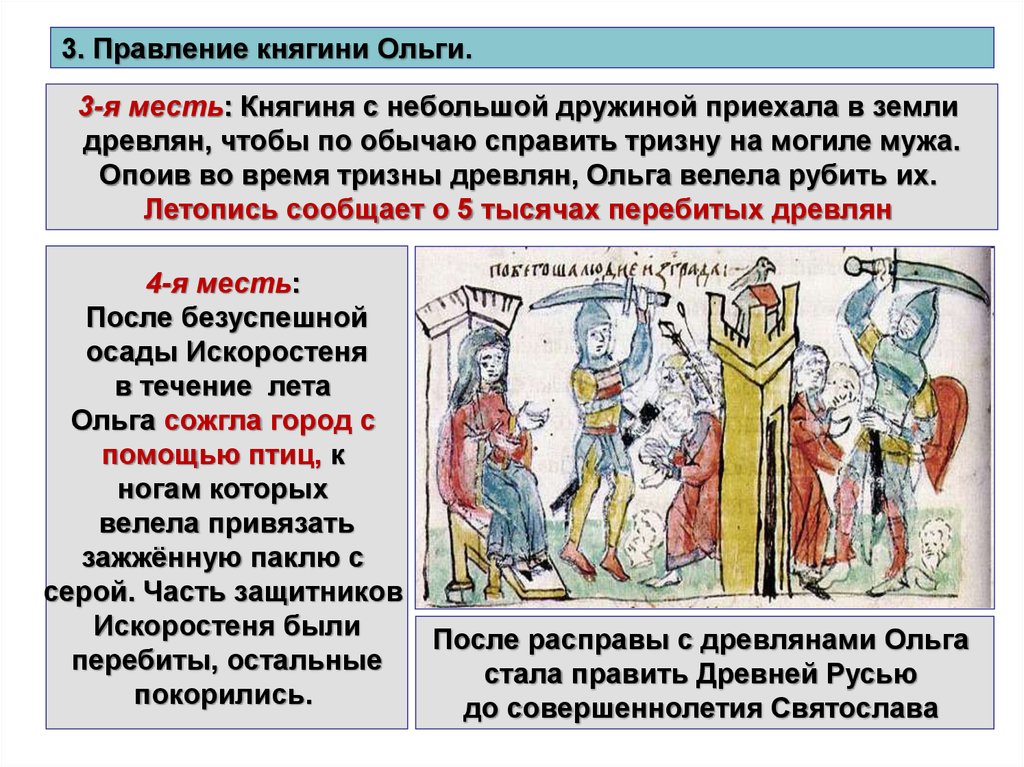

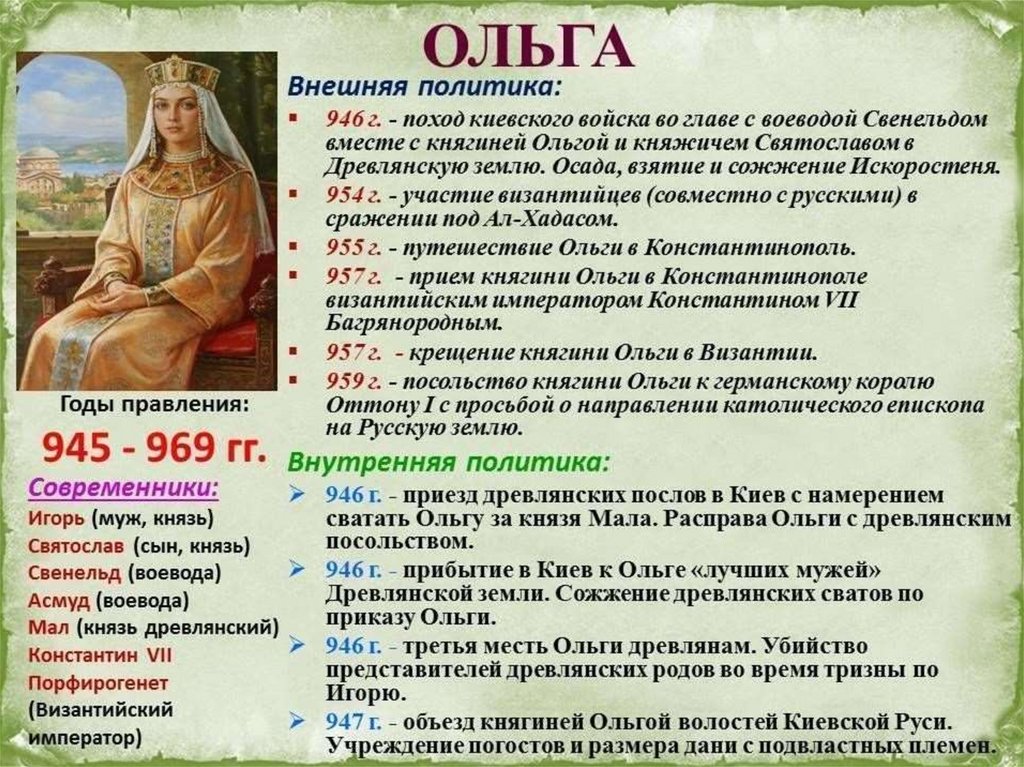

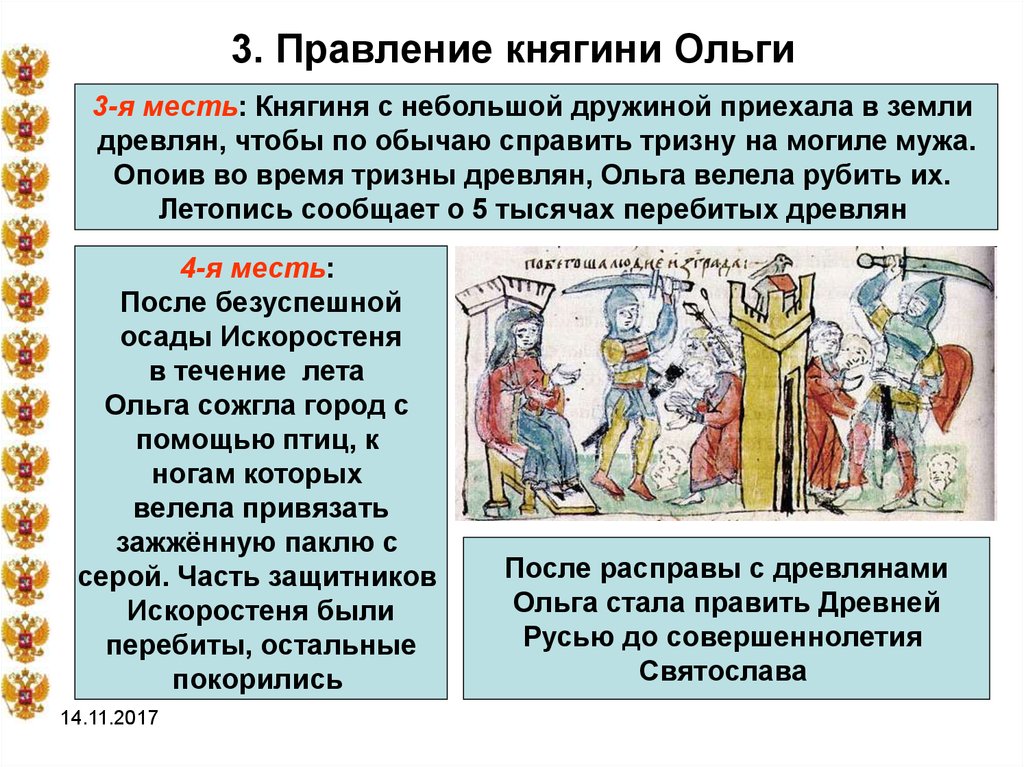

Начало самостоятельного правления Ольги на Руси летописи связывают с рассказом о том, как жестоко Ольга отомстила древлянам за убийство Игоря. Древляне жили в районе нынешней Житомирской области; их столицей был город Коростень. Игорь, которому приходилось платить дань хазарам, решил собрать с древлян двойную дань, за что и был убит. Древляне же после этого направили к Ольге своих послов с предложением стать женой их князя. Ольга в своей мести проявила незаурядную хитрость. С помощью уловки она ввергла незадачливых послов в яму и велела зарыть их живьём. Затем она направила к древлянам гонцов за новым посольством, ещё более почётным. Этих послов Ольга сожгла живьём в бане. Затем, уже в древлянской земле, Ольга устроила тризну по убитому мужу, во время которой были перебиты 5 тысяч упившихся древлян. А в завершение она дотла сожгла Коростень. Причём и здесь не обошлось без хитрости. Видя, что осадой ей города не взять, Ольга сделала вид, что готова простить убийство мужа. В качестве дани она потребовала от каждого двора по три голубя и по три воробья, на что жители города тут же согласились. После этого Ольга привязала к лапкам птиц тлевшие труты и выпустила их.

Древляне жили в районе нынешней Житомирской области; их столицей был город Коростень. Игорь, которому приходилось платить дань хазарам, решил собрать с древлян двойную дань, за что и был убит. Древляне же после этого направили к Ольге своих послов с предложением стать женой их князя. Ольга в своей мести проявила незаурядную хитрость. С помощью уловки она ввергла незадачливых послов в яму и велела зарыть их живьём. Затем она направила к древлянам гонцов за новым посольством, ещё более почётным. Этих послов Ольга сожгла живьём в бане. Затем, уже в древлянской земле, Ольга устроила тризну по убитому мужу, во время которой были перебиты 5 тысяч упившихся древлян. А в завершение она дотла сожгла Коростень. Причём и здесь не обошлось без хитрости. Видя, что осадой ей города не взять, Ольга сделала вид, что готова простить убийство мужа. В качестве дани она потребовала от каждого двора по три голубя и по три воробья, на что жители города тут же согласились. После этого Ольга привязала к лапкам птиц тлевшие труты и выпустила их. Птицы полетели в свои гнёзда: голуби – в голубятни, воробьи – под стрехи. И уже вскоре запылал весь город.

Птицы полетели в свои гнёзда: голуби – в голубятни, воробьи – под стрехи. И уже вскоре запылал весь город.

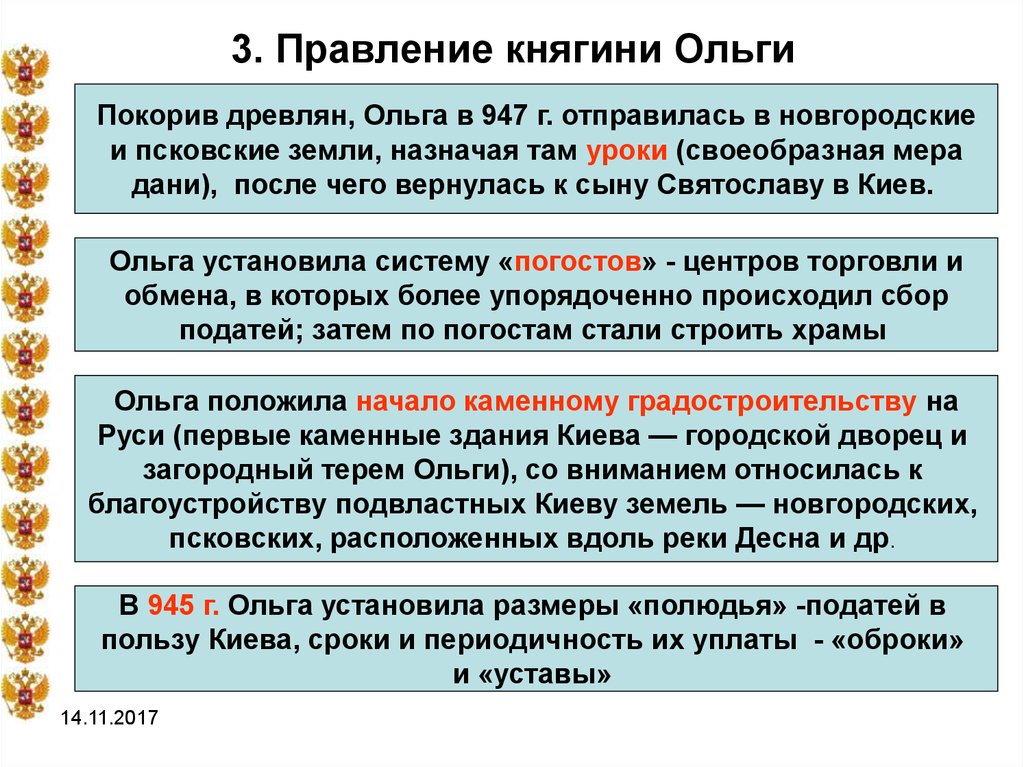

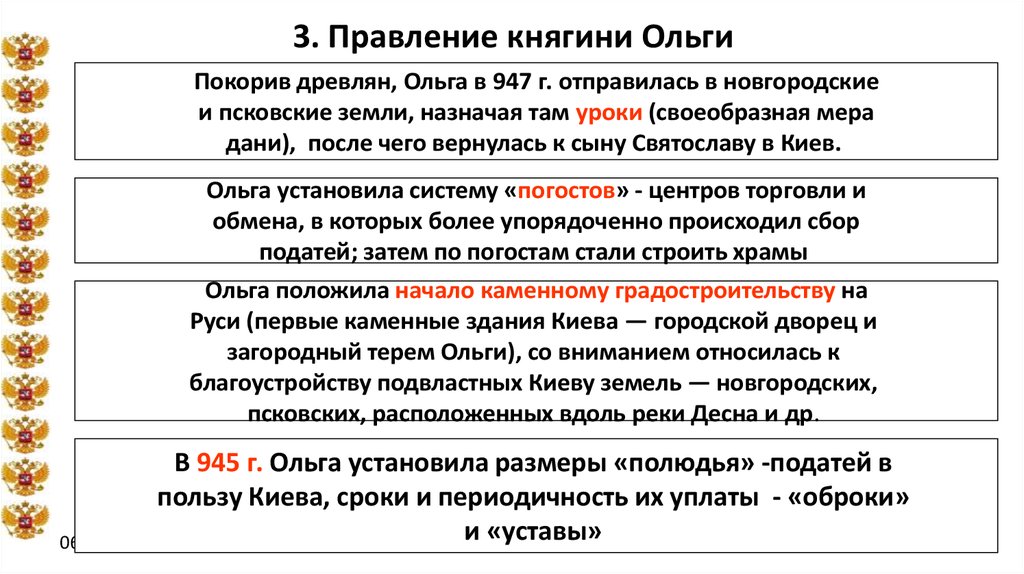

Однако в историю Ольга вошла как великая устроительница государственной жизни. Летописи сообщают о её неустанных «хождениях» по земле Русской с целью благоустроения и упорядочения гражданского и хозяйственного быта. Во избежание инцидентов, подобных тому, что повлёк за собой смерть Игоря, Ольга отменила обычай полюдья – зимней экспедиции князя для сбора дани. Вместо этого она разделила страну на несколько районов с княжескими наместниками во главе. Тем самым, всё население выплачивало одинаковые налоги. В результате этой реформы местные князья лишились значительной части своей власти, что способствовало централизации финансовой администрации страны. Немало Ольга сделала и для обороны Руси. При ней впервые были установлены государственные границы страны, в частности, с Польшей.

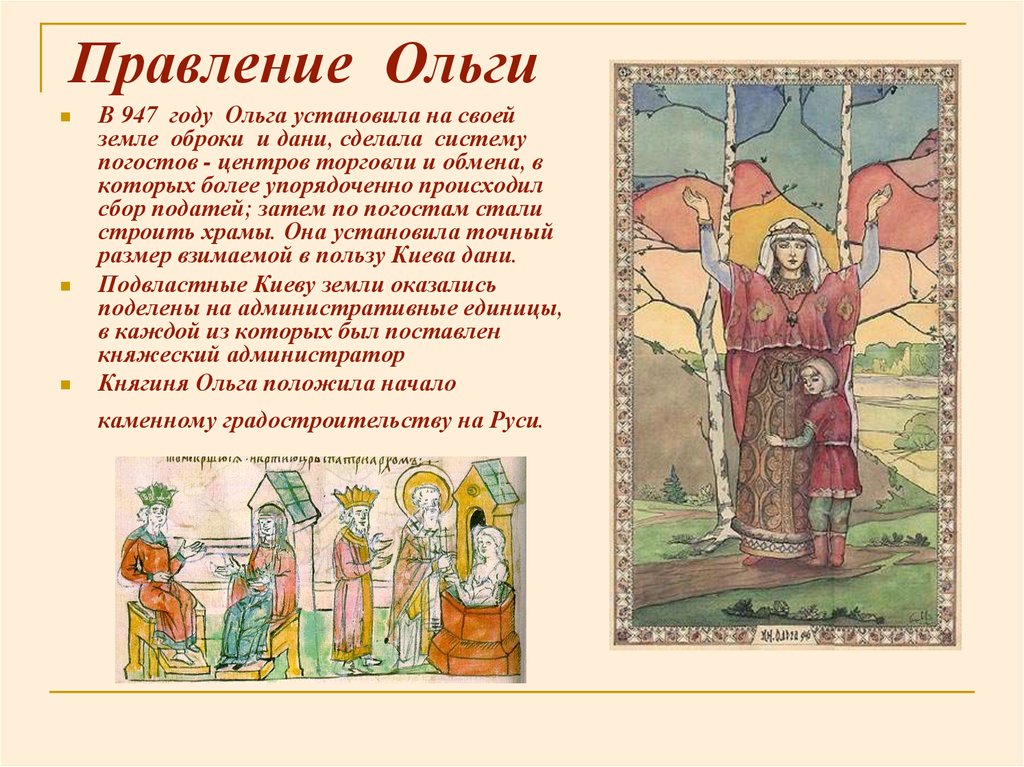

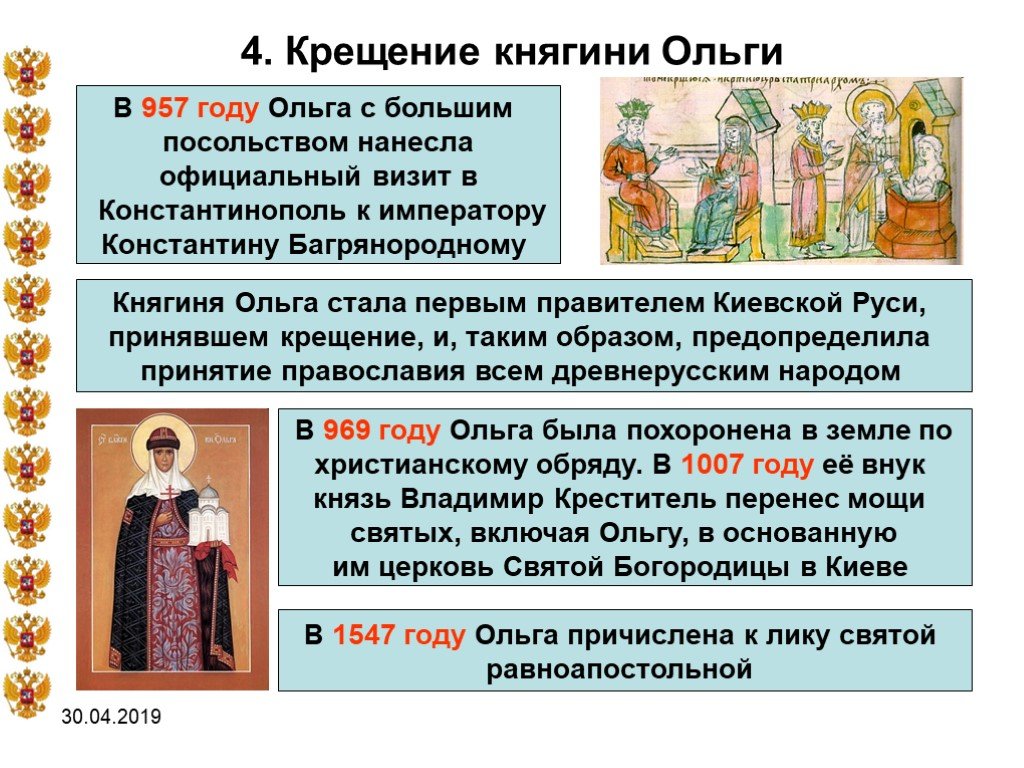

Мудрая княгиня, однако, пеклась не только об укреплении государственности и развитии экономики. Огромное значение она придавала и коренному преобразованию духовной жизни Руси. Русь начинала превращаться в великую державу. В то время лишь два европейских государства могли соперничать с нею – Византия и королевство саксов, ставшее затем Священной Римской империей германской нации. Возвышение обеих империй было обусловлено принятием христианства. Поэтому в 946 году Ольга с огромной свитой в полторы тысячи человек отправилась в Константинополь. (Некоторые учёные относят поездку Ольги в Царьград к 957 году. Впрочем, высказываются также мнения, что Ольга побывала в Константинополе дважды.) Это было мирное «хождение», однако Ольга руководствовалась при этом не только религиозными и дипломатическими соображениями, но и политическими: она желала продемонстрировать Византии могущество Руси.

Огромное значение она придавала и коренному преобразованию духовной жизни Руси. Русь начинала превращаться в великую державу. В то время лишь два европейских государства могли соперничать с нею – Византия и королевство саксов, ставшее затем Священной Римской империей германской нации. Возвышение обеих империй было обусловлено принятием христианства. Поэтому в 946 году Ольга с огромной свитой в полторы тысячи человек отправилась в Константинополь. (Некоторые учёные относят поездку Ольги в Царьград к 957 году. Впрочем, высказываются также мнения, что Ольга побывала в Константинополе дважды.) Это было мирное «хождение», однако Ольга руководствовалась при этом не только религиозными и дипломатическими соображениями, но и политическими: она желала продемонстрировать Византии могущество Руси.

Константинополь поразил суровую дочь Севера обилием красок, великолепием архитектуры, смешением языков и народов. Княгиня присутствовала на богослужениях в лучших храмах города. Согласно одному источнику, только в соборе Святой Софии она отслушала 40 литургий. Это стало для Ольги практической катехизацией. Сердце княгини открылось православию, и она решила креститься. Таинство крещения совершил над ней сам патриарх Константинопольский, а восприемником был сам император Византии Константин Багрянородный. В крещении Ольга получила имя Елена – в честь матери Константина Великого. В назидательном слове после обряда патриарх сказал:

Это стало для Ольги практической катехизацией. Сердце княгини открылось православию, и она решила креститься. Таинство крещения совершил над ней сам патриарх Константинопольский, а восприемником был сам император Византии Константин Багрянородный. В крещении Ольга получила имя Елена – в честь матери Константина Великого. В назидательном слове после обряда патриарх сказал:

- «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдалённейших потомков твоих».

Ольга же, со склонённой головой внимавшая учению, поклонившись патриарху, молвила:

- «Молитвами твоими, Владыко, да сохранена буду от сетей вражеских».

Впрочем, относительно крещения Ольги в Константинополе единства мнений среди учёных также нет. Многие полагают, что крестилась она ещё в Киеве и в Константинополь прибыла уже христианской, поскольку о крещении Ольги не упоминает ни один византийский источник.

В дипломатическом отношении поездка Ольги в Византию была, скорее, неудачной. Правда, она добилась успеха в вопросах о русской торговле в пределах Византии. Кроме того, был подтверждён мирный договор, заключённый ещё Игорем. Однако ей не удалось склонить императора к соглашению о династическом браке Святослава с византийской царевной. Резко разошлись их мнения и по вопросу о восстановлении существовавшей ещё во времена Аскольда православной митрополии в Киеве: Константинополь настаивал на полном подчинении русской церкви византийской, чему, естественно, воспротивилась Ольга.

По возвращении на Русь Ольга начинает ревностно предаваться подвигам христианского благочестия. «Требища бесовская сокруши и нача жити во Христе Иисусе», говорит летопись. Ольга активно занимается храмостроительством. По её распоряжению были построены церкви святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве, Благовещения Пресвятой Богородицы в Витебске, Святой Живоначальной Троицы в Пскове. Но, главное, с именем Ольги связан важнейший памятник русского «монументального богословия» – храм Святой Софии в Киеве, освящённый в 952 году. В этом храме находился и привезённый Ольгой из Константинополя крест, в котором находилась частица Животворящего Древа Креста Христова. На этом кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня». Позже, в период Люблинской унии, объединившей Польшу и Литву, этот крест был из храма похищен и вывезен католиками в Люблин. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В этом храме находился и привезённый Ольгой из Константинополя крест, в котором находилась частица Животворящего Древа Креста Христова. На этом кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня». Позже, в период Люблинской унии, объединившей Польшу и Литву, этот крест был из храма похищен и вывезен католиками в Люблин. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Христианской деятельности Ольги всё активнее противостояли ревнители языческой старины, с надеждой взиравшие на Святослава, мало симпатизировавшего христианству. Поэтому Ольга понимала, что следует поспешить с крещением Руси. Не сумев уладить церковный вопрос с Византией, княгиня обращает свои взоры на Запад. Ничего в этом предосудительного нет. Ведь в 10 веке церковь оставалась неразделённой, и Ольга, по всей видимости, не слишком вникала в тонкости византийского и латинского вероучения. Противостояние Запада и Востока ей представлялось, прежде всего, политическим соперничеством, свою же задачу она усматривала в создании Русской Церкви.

В 959 году Ольга направляет посольство к Оттону Великому. Немецкий хронист, известный как «Продолжатель Регинона», сообщает:

- «Пришли к королю послы Елены, королевы руссов, которая крещена в Константинополе, и просили посвятить для сего народа епископа и священников».

Король Оттон Первый, будущий основатель Германской империи, охотно откликнулся на просьбу Ольги, но дело повёл не спеша, с чисто немецкой основательностью. Лишь к Рождеству 960 года епископом русским был поставлен Либуций, из братии монастыря святого Альбана в Майнце. Но уже через несколько месяцев он умер, так и не добравшись до Руси. Тогда на его место был назначен Адальберт Трирский, которого Оттон, «щедро снабдив всем нужным», отправил, наконец, в Киев. Однако Адальберт, явившийся в Киев в 962 году, «не успел ни в чём том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными». Более того, на обратном пути «некоторые из его спутников были убиты, и сам епископ не избежал смертельной опасности». В этой связи интересно себе представить, как развивалась бы история Руси, если бы Оттон действовал без проволочек.

В этой связи интересно себе представить, как развивалась бы история Руси, если бы Оттон действовал без проволочек.

Неудача с немецким посольством заставила Ольгу полностью уйти в дела личного благочестия, отдав бразды правления в руки язычника Святослава. Княгиня скончалась 11 июля 969 года, «и плакали по ней плачем великим сын её, и внуки, и все люди». Перед смертью она запретила совершать над собой языческие тризны и завещала похоронить себя по православному обряду. При Владимире нетленные мощи Ольги были перенесены в Десятинную церковь. Свой завет будущим поколениям Ольга сформулировала так:

- «Воля Божия да будет! Аще восхощет Бог помиловати роду сего Земли Руския, да возложит на сердце им обратитися к Богу, якоже и мене Бог сие дарова».

Первая просветительница, первая святая, мать великой династии и зачинательница «Святой Руси», святая Ольга получила от истории титулы Святой, Мудрой, Великой. Дела её признаны бессмертными. Всё это и даёт ей право называться матерью русского народа, которой подобает слава, честь и вечное поклонение.

Реклама

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Васильева, ОльгаПропустить раздел Топ-тема

1 стр. из 3

Пропустить раздел Другие публикации DW

На главную страницу

Святая равноапостольная княгиня Ольга / Монастырский вестник

11 / 24 июля

Утверждению христианства на Руси при святом равноапостольном великом князе Киевском Владимире предшествовало княжение великой княгини Ольги, которую в древности называли корнем правоверия. В период ее правления на руси успешно насаждались семена веры Христовой. По словам летописца, святая равноапостольная Ольга «по всей Рустей земли первая разорительница кумирьским требищам и правоверию основание».

Равноапостольная Ольга родилась в Псовской земле, ее родословная восходит к Гостомыслу. Иоакимовская летопись сообщает, что святая Ольга принадлежала к роду древне-русской княжеской династии Изборских. Она родилась в языческой семье в селении Вытубы неподолеку от Пскова, стоящем на реке Великой. Ей были писущи уже в юности глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота. Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была той доброй почвой, на которой принесли такой богатый плод семена христианской веры.

Она родилась в языческой семье в селении Вытубы неподолеку от Пскова, стоящем на реке Великой. Ей были писущи уже в юности глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота. Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была той доброй почвой, на которой принесли такой богатый плод семена христианской веры.

Святая Ольга отличалась и внешней, телесной красотой. Когда ее увидел во время охоты в северных лесах будущий Киевский князь Игорь, он воспылал к ней нечистой похотью и стал склонять ее к плотскому греху. Однако мудрая и целомудренная девица стала вразумлять князя не быть рабом своих страстей. «Вспомни и подумай,— сказала она,— что ты князь, а князю для людей должно быть, как правителю и судии, светлым примером добрых дел». Она так мудро беседовала с Игорем, что князь устыдился.

Когда Игорь утвердился в Киеве, он решил выбрать себе жену среди самых красивых девушек княжества. Но ни одна из них не пришлась ему по сердцу. Тогда он вспомнил об Ольге и послал за ней своего опекуна и родственника князя Олега. В 903 году святая Ольга стала женой князя Игоря. С 912 года, после смерти князя Олега, Игорь стал править в Киеве единовластно. Он успешно осуществил несколько военных походов. В правление Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли значительную часть общества. Именно поэтому мирный договор с греками, заключенный незадолго до смерти князя Игоря, утверждался двумя религиозными общинами Киева: христианами и язычниками. В 945 году князь Игорь был убит древлянами. Боясь мести за убийство Киевского князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем Малом. Но Ольга, тогда еще язычница, отвергла предложение древлян. Хитростью заманив в Киев старейшин и всех знатных мужей древлян, она мучительной смертью отомстила им за смерть мужа. Ольга еще неоднократно мстила древлянам, пока они не покорились Киеву, а их столица Коростень не была до тла сожжена.

Тогда он вспомнил об Ольге и послал за ней своего опекуна и родственника князя Олега. В 903 году святая Ольга стала женой князя Игоря. С 912 года, после смерти князя Олега, Игорь стал править в Киеве единовластно. Он успешно осуществил несколько военных походов. В правление Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли значительную часть общества. Именно поэтому мирный договор с греками, заключенный незадолго до смерти князя Игоря, утверждался двумя религиозными общинами Киева: христианами и язычниками. В 945 году князь Игорь был убит древлянами. Боясь мести за убийство Киевского князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем Малом. Но Ольга, тогда еще язычница, отвергла предложение древлян. Хитростью заманив в Киев старейшин и всех знатных мужей древлян, она мучительной смертью отомстила им за смерть мужа. Ольга еще неоднократно мстила древлянам, пока они не покорились Киеву, а их столица Коростень не была до тла сожжена. Как язычница, она не могла взойти тогда до заповеди о прощении и любви ко врагам.

Как язычница, она не могла взойти тогда до заповеди о прощении и любви ко врагам.

После смерти князя Игоря она успешно управляла государством и укрепила власть Киевского великого князя. Великая княгиня объезжала Русскую землю с целью упорядочения гражданской и хозяйственной жизни народа. При ней Русская земля была разделена на области, или волости, во многих местах она поставила погосты, ставшие административными и судебными центрами. Богомудрая Ольга вошла в историю и как великая созидательница культуры Киевской Руси. Она решительно отказалась от вторичного брака, сохраняя великокняжеский престол для подраставшего сына Святослава. Много трудов приложила святая княгиня Ольга для укрепления обороны страны. Ко времени правления Ольги историки относят установление первых государственных границ России— на западе, с Польшей.

История не сохранила имен первых христианских наставников святой Ольги, вероятно потому, что обращение блаженной княгини ко Христу связывали с Божественным вразумлением. Один из древних текстов говорит об этом так: «О дивство! Сама не ведущи Писания, ни закона христианьскаго и учителя о благочестии не слыша, а нравом благочестия усердно поучашася и веру христиань-скую от всея души возлюби. О неизре-ченнаго Промысла Божия! Не от человек блаженная научашася истине, но свыше учителя име Божию Премудрость». Ко Христу святая Ольга шла через поиски Истины, ища удовлетворения для своего пытливого ума; древний автор называет ее «богоизбранной рачительницей премудрости». Преподобный Нестор-летописец повествует: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг— Христа».

Один из древних текстов говорит об этом так: «О дивство! Сама не ведущи Писания, ни закона христианьскаго и учителя о благочестии не слыша, а нравом благочестия усердно поучашася и веру христиань-скую от всея души возлюби. О неизре-ченнаго Промысла Божия! Не от человек блаженная научашася истине, но свыше учителя име Божию Премудрость». Ко Христу святая Ольга шла через поиски Истины, ища удовлетворения для своего пытливого ума; древний автор называет ее «богоизбранной рачительницей премудрости». Преподобный Нестор-летописец повествует: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг— Христа».

В 955 году княгиня отправилась в Константинополь, где была с почетом принята императором Константином VII Багрянородным (913—959) и Патриархом Феофилактом (933 — 956). По свидетельству летописи, вскоре она приняла святое Крещение с именем Елена— в честь святой равноапостольной царицы Елены (1327; память 21 мая). Восприемником ее стал сам император Константин. Патриарх Феофилакт наставил русскую княгиню в истинах Православной веры и дал ей заповеди о сохранении церковного Устава, о молитве, посте, милостыне, соблюдении чистоты. «Она же, наклонив голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая »,— пишет преподобный Нестор. Святая Ольга вернулась в Киев, взяв с собой святой крест, иконы, Богослужебные книги. Здесь началось ее апостольское служение. Она привела ко Христу и святому Крещению многих киевлян, предпринимала попытки повлиять на сына, убежденного язычника, малодушно боявшегося осуждения дружины. Но князь Святослав остался глух к призывам матери. Не принуждая сына, святая Ольга молилась со смирением: «Воля Божья да будет. Аще Бог хощет помиловати рода моего и земле русския, да возложит им на сердце обратитися к Богу, яко же и мне Бог дарова». Святая Ольга построила в Киеве, на могиле князя Аскольда, храм во имя Святителя Николая, заложила деревянный храм во имя Святой Софии Премудрости Божией.

Патриарх Феофилакт наставил русскую княгиню в истинах Православной веры и дал ей заповеди о сохранении церковного Устава, о молитве, посте, милостыне, соблюдении чистоты. «Она же, наклонив голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая »,— пишет преподобный Нестор. Святая Ольга вернулась в Киев, взяв с собой святой крест, иконы, Богослужебные книги. Здесь началось ее апостольское служение. Она привела ко Христу и святому Крещению многих киевлян, предпринимала попытки повлиять на сына, убежденного язычника, малодушно боявшегося осуждения дружины. Но князь Святослав остался глух к призывам матери. Не принуждая сына, святая Ольга молилась со смирением: «Воля Божья да будет. Аще Бог хощет помиловати рода моего и земле русския, да возложит им на сердце обратитися к Богу, яко же и мне Бог дарова». Святая Ольга построила в Киеве, на могиле князя Аскольда, храм во имя Святителя Николая, заложила деревянный храм во имя Святой Софии Премудрости Божией.

Затем с проповедью святой веры святая княгиня отправилась на север. По пути она сокрушала идолов и на местах языческих капищ устанавливала каменные кресты, от которых для вразумления язычников происходили многочисленные чудотворения. При впадении в реку Великую реки Псковы святая Ольга увидела «луч Трисиятельного Божества » — знамение попечения Божия о Руси. Блаженная княгиня поставила на том месте крест и основала храм во Имя Святой Живоначальной Троицы. Она пророчески возвестила о том, что здесь будет воздвигнут «град велик». Исторически достоверно, что святая равноапостольная Ольга явилась основательницей Пскова. По возвращении в Киев она отправила много золота и серебра на постройку псковского храма.

По пути она сокрушала идолов и на местах языческих капищ устанавливала каменные кресты, от которых для вразумления язычников происходили многочисленные чудотворения. При впадении в реку Великую реки Псковы святая Ольга увидела «луч Трисиятельного Божества » — знамение попечения Божия о Руси. Блаженная княгиня поставила на том месте крест и основала храм во Имя Святой Живоначальной Троицы. Она пророчески возвестила о том, что здесь будет воздвигнут «град велик». Исторически достоверно, что святая равноапостольная Ольга явилась основательницей Пскова. По возвращении в Киев она отправила много золота и серебра на постройку псковского храма.

В конце жизни блаженная Ольга претерпела много скорбей. Святослав, не принявший святое Крещение, покинул престарелую мать и переселился в город Переяславец на Дунае. Кроме того, он мешал ее мероприятиям по утверждению Христианства на Руси. В 968 году Киев осадили печенеги. Святая княгиня с внуками, в числе которых был князь Владимир, оказались в смертельной опасности. Когда весть об осаде достигла Святослава, он поспешил на помощь, и печенеги были обращены в бегство. Святая княгиня, будучи уже тяжело больной, просила сына не уезжать до ее кончины. Она не теряла надежды обратить сердце сына к Богу и на смертном одре не прекращала проповеди. 11 июля 969 года святая Ольга преставилась ко Господу, завещав не устраивать по себе тризны, а совершить погребение по-христиански.

Когда весть об осаде достигла Святослава, он поспешил на помощь, и печенеги были обращены в бегство. Святая княгиня, будучи уже тяжело больной, просила сына не уезжать до ее кончины. Она не теряла надежды обратить сердце сына к Богу и на смертном одре не прекращала проповеди. 11 июля 969 года святая Ольга преставилась ко Господу, завещав не устраивать по себе тризны, а совершить погребение по-христиански.

Через 19 лет внук святой княгини Ольги святой равноапостольный великий князь Владимир принял Крещение. Он построил в Киеве каменный храм в честь Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), куда были перенесены нетленные мощи святой равноапостольной Ольги. Над ее гробницей было устроено оконце, которое открывалось само, если к мощам подходили с верою. По вере христиане сподоблялись видеть светозарные мощи святой княгини и получать от них исцеления. Русский народ чтит святую равноапостольную Ольгу как основоположницу христианства на Руси, обращаясь к ней словами преподобного Нестора: «радуйся, русское познание Бога, начало нашего с Ним примирения».

Тропарь, глас 1

Крилами богоразумия вперивши твой ум,/ возлетела еси превыше видимыя твари,/ взыскавши Бога и Творца всяческих,/ и, Того обретши, паки рождение Крещением прияла еси,/ древа животнаго наслаждающися, нетленна во веки пребываеши,// Ольго приснославная.

Кондак, глас 4

Воспоем днесь Благодетеля всех Бога,/ прославльшаго в России Ольгу богомудрую,/ да молитвами ея/ подаст душам нашим// грехов оставление.

Thread от @Varangian_Tagma в приложении для чтения тем – Приложение для чтения тем

Может быть, Scrolly?

Варяжский летописец

Follow @Varangian_Tagma

27 нояб.,

22 твита, 8 минут чтения

РЕЗЬБА: Месть Ольги

После смерти Игоря Ольга приняла власть от имени их сына Святослава. Древляне, почувствовав слабость, послали в Киев известить Ольгу о смерти Игоря и предложили Ольге выйти замуж за князя Мала, их атамана. Двадцать человек посольства прибыли в Киев на лодке.

Двадцать человек посольства прибыли в Киев на лодке.

На смелость древлян ответили хитростью. Ольга заверила их, что хочет почтить их должным образом и на следующий день привезет их во дворец. Она предложила им сесть в свою лодку, пока киевляне несут их к ней.

Древляне, поняв это как большую честь, подчинились и были понесены. Когда они подошли ко двору, киевляне бросили их в вырытую накануне ночью траншею и заживо закопали. Ольга спросила, «понравилась ли им эта честь».

Затем Ольга послала к древлянам послание, чтобы они привели «своих знатных мужей к ней в Киев, чтобы она могла идти к их князю с должной честью». Не зная о судьбе своего посольства, древляне согласились. Древляне врасплох отправили многих своих предводителей в Киев.

Когда древляне прибыли в Киев, Ольга приказала своим слугам приготовить им ванну, чтобы они умылись, прежде чем предстать перед ней. Благодарные древляне набились в баню. Ольга заперла двери и сожгла здание с ними внутри.

Благодарные древляне набились в баню. Ольга заперла двери и сожгла здание с ними внутри.

Затем Ольга послала к древлянам еще одно послание, чтобы они «приготовили много меда в городе, где вы убили моего мужа, чтобы я могла оплакать его могилу и устроить по нему поминки». К ней присоединились нерешительные древляне

Когда древляне напились, она приказала своим людям зарезать их, поощряя их в своей ярости. Первичная летопись утверждает, что здесь было убито 5000 древлян.

Ольга собрала свое войско в Киеве и двинулась на Искоростень, древлянскую столицу. Она осаждала город больше года. Не имея возможности взять город, Ольга отправила жителям послание с вопросом, почему они сопротивляются и голодают, в то время как другие древляне сдались и жили в мире.

Жители Искоростена ответили, что готовы платить ей дань, но боятся ее мести. Уверяя их, что пир утолил ее жажду крови, она попросила только по 3 голубя и 3 воробья из каждого дома в городе.

Уверяя их, что пир утолил ее жажду крови, она попросила только по 3 голубя и 3 воробья из каждого дома в городе.

Воодушевленные поворотом событий, древляне подчинились. Затем Ольга приказала своим людям привязать серу и ткань к ногам каждой птицы. Той ночью она приказала им зажечь ткань и выпустила птиц. Горящие птицы прилетели обратно в город и подожгли все дома.

Когда горожане бежали из своего горящего города, Ольга приказала своим людям убить их. Остальные были взяты в рабство и отданы ее воинам, лишь немногие остались в Искоростене и согласились платить дань Ольге в будущем.

Несмотря на жестокую месть древлянам, Ольга не хотела править насилием. Признавая недовольство славянских племен, Ольга реформировала полюдье (систему дани). Ольга назначила своих чиновников для сбора дани вместо того, чтобы полагаться на местных вождей.

Это изменение дало Ольге больший контроль над сбором дани и, возможно, помогло помешать местным вождям брать более высокую дань, чтобы получить большую долю для себя. Историк Валентин Янин предполагает, что эта реформа является источником русского права, позже кодифицированного в Русской правде.

После этого напряженного эпизода Ольга занялась созданием торговых факторий, охотничьих угодий и городов на своих землях. Эти торговые посты, погости, использовались для централизации местной торговли и управления. Эта сеть погостей помогла укрепить русскую идентичность и управление.

Ольга также установила линию пограничных застав на окраинах своего царства. Очерчивая контроль и создавая центральную систему управления, русы начали формировать отчетливый культурный и этнический характер; смешение норвежских и славянских народов и традиций.

Ольга уклонялась от постоянных предложений о повторном замужестве. Если Ольга снова выйдет замуж, она рискует будущим и безопасностью Святослава, а также своим контролем над государством.

Централизирующие реформы и твердая рука Ольги обеспечили Русскому государству период относительного мира, стабильности и процветания. Однако в рамках этих реформ она отделила свою личную собственность от государственной.

По иронии судьбы, столетия спустя это привело бы к децентрализации Руси, поскольку могущественные князья (князья) использовали это разделение, чтобы отобрать власть у Киева, что стало ключевым фактором упадка Руси.

Несмотря на это, правление Ольги в целом было положительным для Руси, и ее реформы предоставили Русскому государству механизмы, необходимые для большего напряжения. Ее сын, Святослав, воспользуется этой силой и ворвется на мировую арену в серии молниеносных кампаний.

Ее сын, Святослав, воспользуется этой силой и ворвется на мировую арену в серии молниеносных кампаний.

Другой важной частью правления Ольги было ее обращение в христианство и покровительство восточному православию. Христианский характер святой Ольги и ее поддержка церкви серьезно способствовали христианизации Руси, завершенной ее внуком Владимиром.

В нашей следующей теме мы рассмотрим пример обращения святой Ольги и ее влияние на развитие христианизации Руси, а также парадоксальный языческий реваншизм ее сына Святослава и внука Владимира в ранние годы его правления.

• • •

Пропали твиты в этой ветке? Вы можете попробовать

принудительно обновить

Будьте в курсе с

Варяжский летописец

Оставайтесь на связи и получайте уведомления о новых развёртках от этого автора!

Читать все темы

Эта тема может быть удалена в любое время!

Твиттер может удалить этот контент в любое время! Сохраните его в формате PDF для дальнейшего использования!

Варяжский летописец

@Varangian_Tagma

24 ноя

РЕЗЬБА: Игорь и Великие набеги

Когда Олег умер в 912 году, он оставил Игоря в благополучном состоянии. Прибыльная торговля текла вверх и вниз по рекам, и славянские племена были покорены. У нас мало источников за первые 30 лет его царствования, зафиксирован только неудачный рейд по Каспию в 913.

Прибыльная торговля текла вверх и вниз по рекам, и славянские племена были покорены. У нас мало источников за первые 30 лет его царствования, зафиксирован только неудачный рейд по Каспию в 913.

Возможно, в это время Игорь не правил, или Русь переживала период гражданской войны и нестабильности, пока Игорь не укрепил власть где-то до 940 года.

19 ноя

РЕЗЬБА: Истоки Киевской Руси

До сих пор мы освещали подвиги первого поколения варяжской гвардии на византийской службе. Однако наше понимание этих людей остается неполным, пока мы не исследуем мир, из которого они пришли.

Шведские викинги и торговцы из поколения в поколение бродили по водам и городам Финского залива, когда на сцену вышел воин по имени Рюрик. Местные славянские и финские племена недавно отказались платить шведам дань и поссорились, так как у них не было законов.

Прочитано 25 твитов

Варяжский летописец

@Varangian_Tagma

14 окт

Тема: Новая Англия, Крым. Как миграция англосаксов изменила Византию и создала первую английскую колонию.

Как миграция англосаксов изменила Византию и создала первую английскую колонию.

955 лет назад Вильгельм Нормандский победил армию Гарольда Годвинсона при Гастингсе и стал королем Англии. Режим Вильгельма не спешил устранять англосаксонское влияние в Англии, но англосаксонские восстания на севере страны вызвали его гнев.

Зимой 1069-1070 гг. Вильгельм преследовал «Издевательство над Севером», убивая свой путь через Нортумбрию. Согласно записям Книги судного дня, 75% населения бежали или были убиты. Последний Этлинг, Эдгар, подчинился Вильгельму в 1074 году, что сделало его правление неоспоримым.

Прочитано 28 твитов

Варяжский летописец

@Varangian_Tagma

12 окт

РЕЗЬБА: Походы Василия в Болгарию (часть вторая) #Византия#средневековый#болгария#варяг

В 1001 году Василий двинул свою армию из Константинополя в Преслав и Плиску, быстро взяв сильно ослабленные города. Затем Василий взял город Силистру на Дунае, отбив контратаки булгар. Убедившись в безопасности севера, Василий двинулся на зиму в Комотини во Фракии.

Затем Василий взял город Силистру на Дунае, отбив контратаки булгар. Убедившись в безопасности севера, Василий двинулся на зиму в Комотини во Фракии.

В 1002 году Василий продолжил кампанию, напав на ключевые форты вокруг Салоников и отбив Ларису. Как только территория была захвачена, Василий двинулся обратно на север к Дунаю и осадил замок Видин.

Прочитано 18 твитов

Варяжский летописец

@Varangian_Tagma

11 окт

РЕЗЬБА: походы Василия II в Болгарию (часть первая)

#византийский#средневековый#болгария#варяжская#война

неудачи, которые определят его правление.

Мечтой Василия всегда было добиться успеха там, где до него не удавалось ни одному Василевсу, и завоевать Болгарию, но раннее правление Василия было омрачено восстанием Варды Склероса в Анатолии в 976–979 годах. Этими волнениями воспользовался болгарский царь Самуил.

Прочитано 19 твитов

Варяжский летописец

@Varangian_Tagma

8 окт

РЕЗЬБА: Второй сирийский поход Василия #византийская#варяжская#средневековая#история

После первого похода Василия в Сирию он назначил Дамиана Далассена новым Дуксом Антиохии. Василий вернулся в Европу и приготовился к войне с Болгарией.

Далассенос проводил агрессивную политику против Фатимидов. Манджутакин снова осадил Алеппо, но бежал, когда Далассенос привел свою армию, чтобы освободить город. В 997 году Далассенос совершил набег на Триполи и захватил крепость Аль-Лакба.

Прочитать 22 твита

«Понимание современной российской полиции» Ольги Б. Семухиной и К. Майкла Рейнольдса

Название

Понимание современной российской полиции

Описание

Понимание современной российской полиции представляет собой кульминацию десятилетних исследований и продолжающегося партнерства между Волгоградской академией МВД России (ВА МВД) и Волгоградским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ВАГС). В книге представлен своевременный и всесторонний анализ исторического развития, функций и современных задач, с которыми сталкивается современная российская полиция.

В книге представлен своевременный и всесторонний анализ исторического развития, функций и современных задач, с которыми сталкивается современная российская полиция.

Книга охватывает более чем двухсотлетнюю историю:

- Эволюция царской милиции, связанная с созданием Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД) в 1802 г. и завершившаяся Октябрьской революцией 1917 г.

- Советская эпоха от Октябрьской революции 1917 г. до смерти Сталина в 1953 г.

- Хрущевский и брежневский периоды и становление советской милиции в профессионально образованную и хорошо оснащенную правоохранительную систему

- Трансформационный период развития милиции, начиная с горбачевской перестройка и завершающаяся первым сроком Путина в 2008 году

- Структура, полномочия и кадры современной российской полиции злоупотребление властью, а также юридический анализ практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

- Реформа полиции 2011 г.

Медведева

Медведева

Книга завершается некоторыми прогнозами относительно будущего российской полиции и возможных реформ. Этот исчерпывающий обзор истории полицейской деятельности в России, объединяющий усилия многих выдающихся исследователей из России, позволяет читателям понять общественные и политические силы, сформировавшие полицейскую деятельность в этой стране.

Издательство

Taylor & Francis (CRC Press)

Дисциплины

Политология | Социология

Комментарии

Предисловие, ix

Об авторах, xvii

Список иллюстраций, xix

Список таблиц, xxi Советская российская милиция:

1., Российская полиция до Октябрьской революции 1917 года, 3

1.1., Создание МВД и последующее возникновение полицейской бюрократии в царствование Александра I и Николая I: 1801-1855, 3

1.1.1., Раннее развитие МВД при Царствование Александра I, 3

1.1.2., Развитие МВД после восстания декабристов 1825 г. : учреждение 3-го отдела и корпуса жандармов, 8

: учреждение 3-го отдела и корпуса жандармов, 8

1.2., Полицейское управление в эпоху реформ: 1856-1881 , 10

1.2.1., Реформа самоуправления и полицейского управления, 10

1.2.2., Судебная реформа 1864 г. и полицейское управление, 13

1.2.3., Реформа цензуры и полицейского управления, 15

1.2 .4., Дальнейшее развитие полиции: 1860–1870-е гг., 16

1.3., Имперская полиция в период контрреформ Александра III и Николая II: 1881–март 1917 г., 19

1.4., Развитие полиции между двумя революциями: март 1917 г. -Октябрь 1917, 23

1.5., Заключительные замечания, 25

Примечания, 30

2., Создание и раннее развитие советской полиции: 1917-1953 гг., 37

2.1., Создание советской крестьянской и рабочей милиции – ее роль в период Гражданская война 1917-1919 гг., 37

2.2., Полицейская деятельность в период НЭПа 1921-1928 гг., 42

2.3., Преобразование советской полиции при Сталине (1930-е-1953 гг.), 46

2. 4., Заключительные замечания, 55

4., Заключительные замечания, 55

Примечания, 59

3., Дальнейшее развитие советской полиции: 1953-1985, 67

3.1., Развитие советской полиции после смерти Сталина: 1953-1964, 67

3.2., Контрреформа советской полиции в конце 1960-х и застой Середина 1980-х (1964-1985), 73

3.3., Заключительные замечания, 80

Примечания, 83

4., Трансформация советской и постсоветской полиции с 1985 по 2008 год, 89

4100.0, Советская милиция при Горбачеве: 1985-1991, 89

4.2., Раннее развитие постсоветской полиции при Ельцине: 1991-1999, 94

4.3., Развитие современной российской полиции при Путине: 1999-2008, 103

4.4., Заключение, 107

Endnotes, 109

Раздел II Современное состояние постсоветской полиции: структура, идентичность и проблемы современной политики,

5. Структура, функции и кадры современной российской полиции, 119

5.1. , Структура органов МВД, 119

5.1.1. , Общая структура, 119

, Общая структура, 119

5.1.2., Центральный аппарат МВД, 120

5.1.3., Главное управление МВД по федеральным округам, 126

5.1.4., Министерство МВД по республике или РО МВД, 128

5.1.5., Окружные управления МВД, 130

5.1.6., Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД), 133

5.1 .7., Внутренние войска МВД, 135

5.2., Органы управления МВД, 136

5.2.1., Оперативно-розыскные органы органов внутренних дел, 136

5.2.2., Следственный орган органов внутренних дел, 138

5.2.3., Следственный орган органов внутренних дел, 140

5.2.4., Органы внутренних дел, связанные с административными правонарушениями, 141

5.2.5., Орган внутренних дел по охране общественного порядка, 142

5.2.6., Органы внутренних дел в районе г. Преступность несовершеннолетних, 143

5.2.7., ОВД с ОВД, 144

5.2.8., ОВД в сфере лицензирования, 145

5.2.9., Деятельность органов внутренних дел (Органы Федеральной миграционной службы) в зонах паспортного контроля и регистрации перемещений граждан, 146

5. 3., сотрудников органов МВД, 147

3., сотрудников органов МВД, 147

5.3.1., учебных и образовательных учреждений системы МВД, 147

5.3. 2., Отдел кадров МВД, 148

5.3.3., Оценка работы и мотивация, 149

5.3.4., Гендерные вопросы в кадровом составе МВД, 150

5.4., Заключительные замечания, 151

Примечания, Общественность 154

6,0002

5.4. Отношения в современной России, 165

6.1., Взгляд широкой общественности на российскую полицию, 165

6.2., Уровень преступности, виктимизация, страх перед преступностью и контакты с полицией, 173

6.3., Вопросы общественной полиции Сотрудничество в России, 184

6.4., Восприятие сотрудников полиции в отношениях между общественностью и полицией, 188

6.5., СМИ и связи между общественностью и полицией, 189

6.6., Заключение, 196

Примечания, 197

7., Коррупция и злоупотребление властью в полиции в России, 201

, Общие проблемы 7. Коррупция в милиции в России, 201

7.

Медведева

Медведева