Содержание

Куликовская битва 1380 года. Предыстория битвы на Куликовом поле

Похожие презентации:

Первая Мировая война (1914-1918)

Россия в системе международных отношений в XVII веке

Гражданская война́ в России (1917- 1922)

Февральская революция 1917 года

Первая русская революция 1905-1907 гг

Русская культура во второй половине XIX века

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России

Смута (Смутное время) 1598 – 1613 гг

Индия в XVIII веке (8 класс)

История бренда BMW

«Куликовская битва 1380.г»

Предыстория битвы на Куликовом поле

Автор проекта: Пепеляев Н.Н студент 1

курса, группа Т-17-1

Руководитель :Вандышева Т.А (преподаватель

высшей категории)

Специальность 22.02.04 Техническая

эксплуатация подъемно — траспортных- технических,

2. Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Предыстория битвы на Куликовом поле.

Глава 2. Благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву.

Глава 3. Выступление русской рати на поле Куликово.

Глава 4. Предзнаменования в ночь перед Куликовской битвой.

Глава 5. Описание Куликовской битвы.

Глава 6. Обратный путь войска Дмитрия Донского с Куликова поля.

Глава 7. Значение Куликовской битвы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ

3

4

4

5

9

10

13

14

15

17

3. Введение

Акутальность:

Куликовская битва стала тем переломным моментом, с которого началось объединение удельных русских княжеств, в едином строю вставших на борьбу с

неприятелем. Она явилась тем пределом, с которого началось постепенное преодоление раздробленности Руси.

Цель проекта:

Собрать материал о истории Куликовской битвы;

Узнать о подробностях сражения;

Задачи:

Изучить место битвы;

Рассмотреть ход битвы;

Выяснить последствия сражения;

Оценить потери;

Объект:

Куликово поле— историческая местность на водоразделах Окско-Донского междуречья, представляющая собой протяжённый ггеографический

объект со степной растительностью, на участке которого находится место битвы 8 сентября 1380 года между соединёнными силами русских князей под

предводительством великого князя московского Димитрия Ивановича и войском золотоордынского беклярбека Мамая, окончившейся поражением в этой

битве стороны татаро-монгольского войска. Площадь места непосредственного боевого столкновения по новейшим реконструкциям около 2 — 3 км².

Площадь места непосредственного боевого столкновения по новейшим реконструкциям около 2 — 3 км².

Гипотеза:

Некоторые историки пытаются оспорить ставшие теперь им “очень неприятными” правдивые утверждения русских летописей о Куликовской битве 1380 г. В

чем же дело? Где же была Куликовская битва? В Тульской области на Куликовом поле? А может в Москве, на Куличках? С 1993 года появилось много новых

исторических данных, подтверждающих это открытие. И сегодня уже почти не остается сомнений, что она действительно произошла в Москве.

4. Глава 1. Предыстория битвы на Куликовом поле

5. Глава 2. Благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву.

6. Глава 3. Выступление русской рати на поле Куликово.

7. Глава 4. Предзнаменования в ночь перед Куликовской битвой.

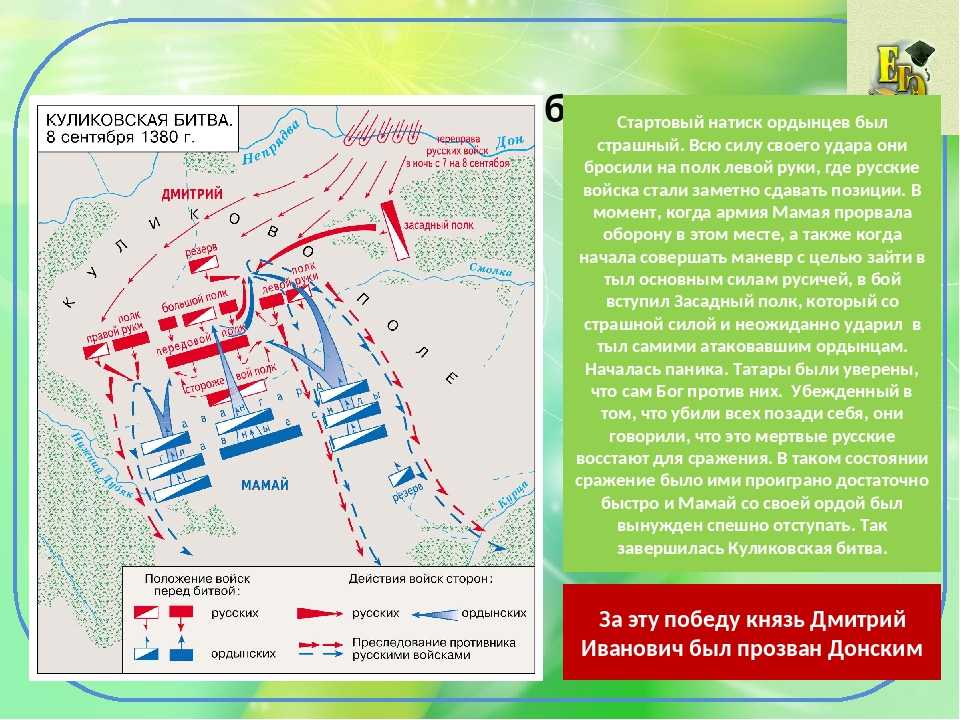

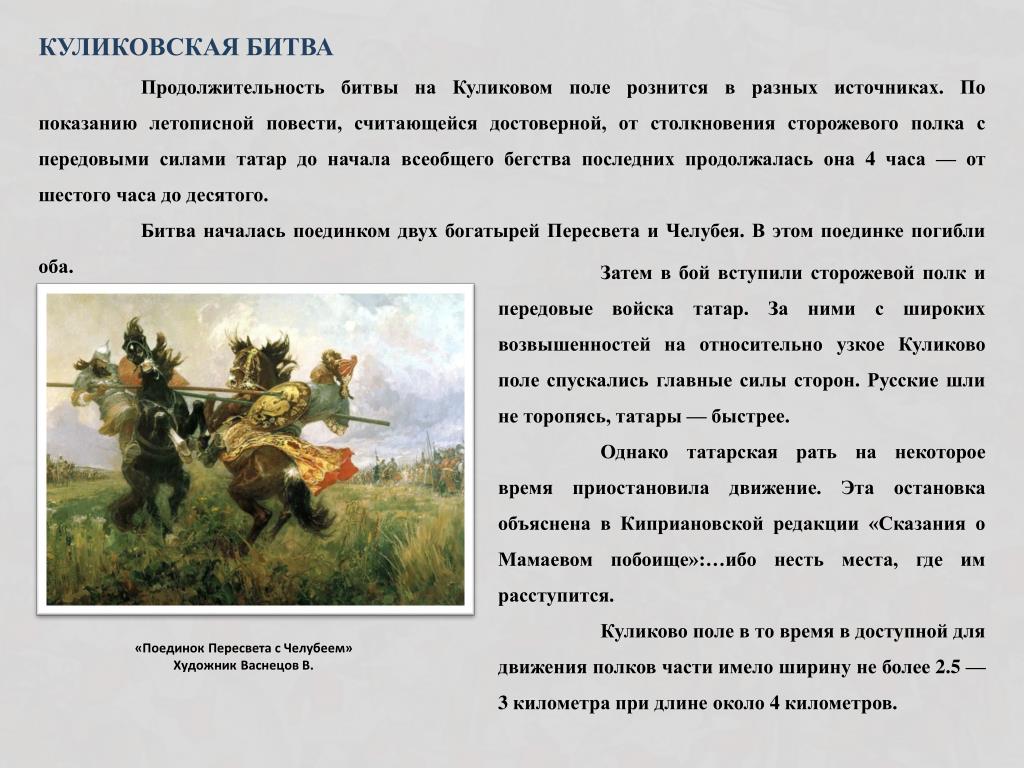

8. Глава 5. Описание Куликовской битвы.

9. Глава 6. Обратный путь войска Дмитрия Донского с Куликова поля.

10. Глава 7. Значение Куликовской битвы.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12.

ИСТОЧНИКИ

ИСТОЧНИКИ

http://az.lib.ru

http://tatar-history.narod.ru

https://studwood.ru/943540/istoriya/vvedenie

English

Русский

Правила

ОПИСАНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ В «ЗАДОНЩИНЕ»

Одному из величайших в России событий — Куликовской битве, которая произошла в 1380 году и ознаменовала собой начало противостояния Руси Орде, посвящены произведения древнерусской литературы. Это обширная летописная повесть «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», написанное, вероятно, в начале XV века.

В этих литературных памятниках навечно запечатлена победа русского народа в Куликовской битве, унесшей столько человеческих жизней, что по своим масштабам и значению для дальнейшей судьбы русского народа ее можно сравнить с Бородинским сражением 1812 года.

«Задонщина» дошла до нас в шести списках, которые сохранились частично. В далеком XIV веке произошла знаменательная Куликовская битва, в которой русские войска под предводительством великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского нанесли сокрушительное поражение татаро-монгольским войскам.

«Задонщина» — поэтический пересказ этих событий. Автором произведения был рязанский священник Софоний, происходивший из брянских бояр.

Произведение создано под впечатлением битвы, в которой русские князья одержали победу. Автор был образованным человеком, с поэтическим складом ума. Он любил свою землю, воевал за нее, был, наверное, в числе приближенных князя.

Ярко изображена автором сама Куликовская битва: «…бились с утра до полудня в субботу на Рождество святой Богородицы». Русские князья быстро и стремительно, как соколы, кречеты и ястребы, напали на «силу татарскую» — «несметные стада гусиные и лебединые». «И ударили копья каленые о доспехи татарские, загремели мечи булатные о шлемы хиновские…» Черная земля усеяна «костями татарскими», «а кровью их земля залита». Настолько мужественно и грозно сражались воины, что растоптаны холмы и луга, «а реки, потоки и озера замутились». «Поганых татар» одолели «русские сыновья», которые бились так, что «непрерывно молнии сверкали и гремели громы великие». Отомстили русские татарам «за свою великую обиду». И «Русь великая одолела рать татарскую на поле Куликовом, на речке Непрядве».

Отомстили русские татарам «за свою великую обиду». И «Русь великая одолела рать татарскую на поле Куликовом, на речке Непрядве».

Софоний не стремился дать исторически точное и обстоятельное изображение всех событий, связанных с Куликовской битвой, о многих эпизодах он вовсе умолчал. Но в его повествовании переданы глубокие впечатления от страшных потерь, понесенных на Куликовом поле русскими войсками, чувства торжественной радости от победы, одержанной над Мамаем, и благодарности всем сложившим «за землю Русскую и веру христианскую» головы.

2 вариант

«Задонщина» — замечательный памятник литературы XIV века, возвращающий нас в далекие времена Куликовской битвы. Эта битва ознаменовала собой начало противостояния Руси Орде и унесла много человеческих жизней. В « Задонщине» о великой битве рассказывает современник этих событий Софоний, рязанский священник. Его повествование проникнуто глубокими впечатлениями от боя.

Из «Задонщины» мы узнаем о храбрых князьях Дмитрии Ивановиче и его брате Владимире Андреевиче, снарядивших против татар своих воинов, многие из которых, «заслужив честь и славу мира этого, головы свои положили за землю за Русскую и за веру христианскую». Ведь на родину упала тень большой беды — «то поганый Мамай пришел на Русскую землю и воинов своих привел».

Ведь на родину упала тень большой беды — «то поганый Мамай пришел на Русскую землю и воинов своих привел».

Своим поэтичным языком и былинным изображением героев и событий «Задонщина» близка к устному народному творчеству. И мы понимаем, что если автор говорит, что «грозные тучи сошлись, а из них непрерывно молнии сверкали и гремели громы великие», то это означает, что бой шел не на жизнь, а на смерть. Русские богатыри в былине сравниваются с соколами, кречетами и ястребами, а «великие силы поганого царя Мамая» предстают перед нами как «несчетные стада гусиные и лебединые» или как разъяренные «серые волки». Битва была очень жестокая — «и трава кровью залита была, а деревья от печали к земле склонилися». Но мужество и любовь к родине не позволили русским воинам отступить, хоть потери их были велики.

Впечатляет описание поля боя после окончания битвы: «ни пахари, ни пастухи в поле не кличут, лишь вороны не переставая каркают над трупами человеческими, страшно и жалостно было это слышать тогда. ..»

..»

Гордый дух и мужество — отличительные черты русских воинов во время тяжкого боя. Они не могут смириться с мыслью, что родная земля страдает от ига захватчиков: «Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю!»

Читая «Задонщину», мы проникаемся гордостью и уважением к защитникам Руси, а яркие картины боя надолго остаются в нашем воображении.

1963h, «Повесть Софонии о русско-татарской битве на Куликовом поле»: Заметки и сопутствующие материалы

Из подсерии:

Опубликованные работы расположены в хронологическом порядке и пронумерованы в соответствии с библиографией Стивена Руди. Библиография была опубликована в 1990 году под названием «Роман Джейкобсон, 1896–1982: полная библиография его сочинений» и доступна в библиотеках Массачусетского технологического института. Чтобы найти конкретную публикацию и получить полную информацию о цитировании, обратитесь к опубликованной библиографии или гранкам, представленным во вставке 6. Материал этой серии был частично собран Якобсоном и Руди при подготовке к отдельным томам основного собрания работ Якобсона. , Избранные сочинения. Чтобы включить материалы, не включенные в «Избранные произведения», которые упорядочены по темам, расположение было изменено, чтобы отразить хронологический порядок библиографии Руди.

Материал этой серии был частично собран Якобсоном и Руди при подготовке к отдельным томам основного собрания работ Якобсона. , Избранные сочинения. Чтобы включить материалы, не включенные в «Избранные произведения», которые упорядочены по темам, расположение было изменено, чтобы отразить хронологический порядок библиографии Руди.

Все материалы, относящиеся к конкретной книге или статье, собраны и расположены в следующем порядке: первое издание, копия или перепечатка статьи; более поздние издания, переводы и отредактированные версии Избранных сочинений; гранки; окончательные рукописи или машинописные тексты; Черновики; заметки; справочный и сопутствующий материал; родственная переписка. Хотя копии отдельных статей включены в сборник, тома, содержащие статьи Якобсона, а также книги Якобсона, были удалены из коллекции и добавлены в Техническую коллекцию архивов Института (конкретные записи см. в каталоге библиотеки Массачусетского технологического института).

Библиография Руди о работах Якобсона насчитывает почти 650 наименований, большинство из которых включены в эту коллекцию. Письма, самые ранние из которых относятся к 1916 году, ярко документируют интеллектуальное развитие Якобсона и его научный вклад в течение почти семидесяти лет.

Письма, самые ранние из которых относятся к 1916 году, ярко документируют интеллектуальное развитие Якобсона и его научный вклад в течение почти семидесяти лет.

В сборник вошли несколько статей, написанных Якобсоном еще в Советском Союзе в период с 1916 по 1920 год (вставка 7, папки 1–9). К 1920 году он переехал в Чехословакию и начал писать на чешском языке. Самые ранние примечания к статье, написанной Якобсоном, относятся к его первому значительному исследованию чешского стиха в 19 г.23, «О чешском стихе» (ящик 7, папки 27–34). Сборник содержит большую часть из 300 статей, которые он написал за девятнадцать лет своего пребывания в Чехословакии, в которых он затронул практически все темы, которые изучал за свою карьеру.

После приезда в Нью-Йорк в 1941 году Якобсон продолжал писать на чешские темы. Его первой статьей, опубликованной в Соединенных Штатах, было описание еврейской жизни и культуры в Праге, опубликованное на американском иврите в 1941 году (вставка 9, папка 47). Он написал несколько статей для нью-йоркской чешской газеты New Yorské Listy в начале XIX века.40с. Две из этих статей, «Чехословацко-скандинавская дружба» (1942г, вставка 9, папки 70–72) и «Задачи европейских ученых в Соединенных Штатах» (1942г, вставка 9, папка 76), были заново открыты, когда сборник обработанный.

Он написал несколько статей для нью-йоркской чешской газеты New Yorské Listy в начале XIX века.40с. Две из этих статей, «Чехословацко-скандинавская дружба» (1942г, вставка 9, папки 70–72) и «Задачи европейских ученых в Соединенных Штатах» (1942г, вставка 9, папка 76), были заново открыты, когда сборник обработанный.

Копии статей для чешских газет и публичных выступлений Якобсона в 1940-е годы подчеркивают его неизменную заботу о значении и ценности чешской культуры и ее гуманистических и демократических традиций. Эта работа завершилась публикацией Moudrost starých Čechu («Мудрость старых чехов») в 19 г.43 (ящик 9, папки 79–83 и ящик 10, папки 1–24).

На протяжении 1940-х годов в работах Джейкобсона часто всплывали политические вопросы. Статьи и выступления того периода демонстрируют его большую заботу об улучшении отношений между европейскими странами, а также между Европой и Соединенными Штатами (см. Опубликованные и неопубликованные работы, 1940-е годы).

К концу 1940-х Якобсон сосредоточился исключительно на лингвистических предметах. В 1948 г. он опубликовал вместе с Х. Грегуаром и М. Шефтелем «Жест князя Игоря» (1948б), крупное произведение на «Слово о полку Игореве». Его увлечение этим предметом на протяжении всей жизни хорошо задокументировано в дальнейших исследованиях по этому вопросу, опубликованных в 1950-х годах, и в многочисленных студенческих работах. К этим исследованиям прилагается обширный сопутствующий материал, включая комментарии других ученых, газетные статьи, переписку и фотографии (вставки 10–11). Несколько переводов поэмы на английский язык, в том числе перевод Владимира Набокова, можно найти в «Загадках «Слова о полку Игореве»» (1952e, вставка 11). Есть также ряд интересных писем, например, от советского школьного учителя, который вместе со своими учениками исследовал место битвы Игоря и прислал Якобсону фотографии этого места (вставка 11).

В 1948 г. он опубликовал вместе с Х. Грегуаром и М. Шефтелем «Жест князя Игоря» (1948б), крупное произведение на «Слово о полку Игореве». Его увлечение этим предметом на протяжении всей жизни хорошо задокументировано в дальнейших исследованиях по этому вопросу, опубликованных в 1950-х годах, и в многочисленных студенческих работах. К этим исследованиям прилагается обширный сопутствующий материал, включая комментарии других ученых, газетные статьи, переписку и фотографии (вставки 10–11). Несколько переводов поэмы на английский язык, в том числе перевод Владимира Набокова, можно найти в «Загадках «Слова о полку Игореве»» (1952e, вставка 11). Есть также ряд интересных писем, например, от советского школьного учителя, который вместе со своими учениками исследовал место битвы Игоря и прислал Якобсону фотографии этого места (вставка 11).

Другим хорошо задокументированным проектом являются «Исследования сравнительной славянской метрики» (1952f), в которых Якобсон проанализировал метрические константы и тенденции в десятисложных сербохорватских эпических произведениях и сравнил метрические формы народных песен и устных стихов на других славянских языках (вставка 12, папки 10). –28). Материал по этой теме 1930-х годов свидетельствует о длительном периоде прорастания, предшествовавшем многим работам Якобсона.

–28). Материал по этой теме 1930-х годов свидетельствует о длительном периоде прорастания, предшествовавшем многим работам Якобсона.

В 1952 году вместе с Гуннаром Фантом и Моррисом Халле Джейкобсон опубликовал «Подготовку к анализу речи» — крупную работу, в которой развилась идея отличительных фонематических признаков для всех языков (вставка 12, папки 30–46 и 2 папки большого размера). Эта работа явилась одним из результатов исследования Якобсона в Гарварде, которое было сосредоточено на описательном анализе русского языка (см. Гарвардский университет, вставка 2, папки 55–59).). Обширный справочный материал включает черновики и комментарии для изучения звуковых особенностей речи, рисунки и рентгеновские снимки для исследования русской артикуляции, а также обширный файл других работ по фонологии и морфологии. Также включен анонимный проект статьи о вкладе Якобсона в новые разработки в фонологии.

Письма и заметки Н. С. Трубецкого (1975h, ящик 123 и ящик 119b, папки 49–63) включают все оригинальные письма, написанные Трубецким Якобсону.

В 1976 году Джейкобсон написал вместе с Линдой Во «Звуковая форма языка» (опубликовано в 1979 году), ставшее кульминацией шестидесятилетних исследований и размышлений по этому вопросу. Работая над этой книгой на острове Оссабо, он собрал большую часть своего предыдущего справочного материала, который теперь приложен к материалам этой книги (вставка 25, папки 96–106; вставка 26, папки 1–55).

Точно так же большинство опубликованных и неопубликованных работ содержат интересный справочный материал, подшитый к текстам. Ниже приведены некоторые примеры.

«Лингвистика и поэтика» (1960d, вставка 14) включает рукописи статей других ученых (например, Айвора А. Ричардса), многие стихотворения, проанализированные очень подробно, обзоры и библиографии.

«Славянский ответ византийской поэзии» (1961e, вставка 14) содержит обширные примечания, организованные тематически (например, Постризины, Кирилл, Гомер, Богородица, Св. Климент).

Также богаты примечаниями и справочным материалом книги «Язык в действии» (1964e), «Грамматический параллелизм» (1966f) и «Гельдерлин-Кле-Брехт» (19).