Содержание

Родился русский писатель и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов

«Написать его биографию было бы делом его друзей;

но замечательные люди исчезают у нас,

не оставляя по себе следов.

Мы ленивы и нелюбопытны…».

А. С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум» (1835)

4 (15) января 1795 г. родился Александр Сергеевич Грибоедов, русский писатель и дипломат. Он происходил из древнего дворянского рода, основоположником которого был выходец из Польши Ян Гржибовский.

Детские и юношеские годы Грибоедов провёл в доме матери в Москве. Мечтая о блестящей карьере для сына, она дала ему прекрасное образование, сначала под руководством гувернёров-иностранцев, а затем в Московском университетском благородном пансионе. В 1806 г. Грибоедов поступил в Московский университет, где закончил сначала словесное, а затем этико-политическое отделение, подкрепив гуманитарное образование юридическим.

Грибоедов был одним из самых образованных людей своего времени и, по свидетельству А. С. Пушкина, «одним из самых умных людей в России». Превосходно владея основными европейскими языками (французским, английским, немецким, итальянским, греческим, латинским), а позднее освоив и восточные (арабский, персидский и турецкий), он также обладал музыкальными способностями — был прекрасным пианистом, имел композиторский талант (известны два его вальса для фортепиано).

С. Пушкина, «одним из самых умных людей в России». Превосходно владея основными европейскими языками (французским, английским, немецким, итальянским, греческим, латинским), а позднее освоив и восточные (арабский, персидский и турецкий), он также обладал музыкальными способностями — был прекрасным пианистом, имел композиторский талант (известны два его вальса для фортепиано).

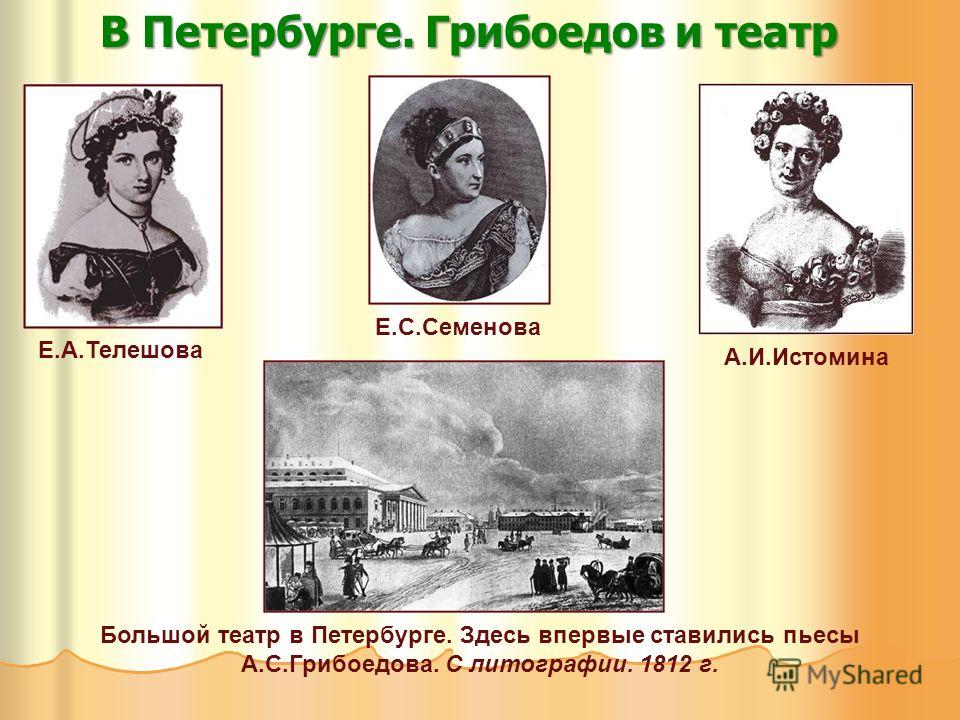

С началом Отечественной войны 1812 г. Грибоедов оставил учёные занятия и вступил корнетом в московский гусарский полк в составе резервных частей. В конце 1815 г. он вышел в отставку и поселился в Петербурге, ведя светский образ жизни. Увлёкшись литературой и театром, Грибоедов познакомился с известным поэтом и театралом П. А. Катениным, совместно с которым в 1817 г. создал комедию «Студент», и сблизился с кружком драматурга и театрального деятеля А. А. Шаховского.

В 1817 г. Грибоедов поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел, но вследствие «пылких страстей и могучих обстоятельств», по определению Пушкина, в 1818 г. вынужден был покинуть столицу и отправиться секретарём русской дипломатической миссии в Персию.

вынужден был покинуть столицу и отправиться секретарём русской дипломатической миссии в Персию.

После трёх лет службы в Тавризе в феврале 1822 г. он перевёлся в Тифлис к главноуправляющему Грузией генералу А. П. Ермолову. Здесь были написаны 1-й и 2-й акты самого знаменитого его сочинения — комедии «Горе от ума», первым слушателем которых стал тифлисский сослуживец автора декабрист В. К. Кюхельбекер. К осени 1824 г. комедия была завершена, но через цензуру удалось провести лишь отрывки, напечатанные в 1825 г. писателем Ф. В. Булгариным в альманахе «Русская Талия».

Это произведение сразу стало событием русской культуры, распространившись среди читающей публики в рукописных списках, число которых приближалось к книжным тиражам того времени. Уже в январе 1825 г. один из таких списков декабрист И. И. Пущин привёз Пушкину в Михайловское. Как и предсказывал Пушкин, многие строки «Горя от ума» стали пословицами и поговорками («Свежо предание, а верится с трудом», «Счастливые часов не наблюдают»).

В феврале 1826 г. Грибоедов был вызван в Петербург в качестве подозреваемого по делу декабристов, поскольку в бумагах многих арестованных находились списки «Горя от ума», а на допросах некоторые из них назвали его среди членов тайного общества. Однако Грибоедов успел уничтожить часть своего архива, а на следствии категорически отрицал свою причастность к заговору, и в начале июня его освободили из-под ареста.

Вернувшись на Кавказ вскоре после начала русско-персидской войны 1826-1828 гг., Грибоедов был задействован в качестве дипломата и, добившись значительных успехов на этом поприще, подготовил выгодный для России Туркманчайский мир. В марте 1828 г. русский дипломат привёз в Петербург документы мирного договора, за который получил орден Святой Анны, чин статского советника и назначение полномочным министром в Персию.

Вернувшись в Персию, Грибоедов занялся воплощением одной из статей мирного договора, предполагавшей возвращение на родину подданных России. Обращение к нему за помощью двух армянок, попавших в гарем знатного персиянина, до предела накалило обстановку вокруг русской миссии и явилось поводом для расправы с деятельным дипломатом.

30 января (11 февраля) 1829 г. подстрекаемая мусульманскими фанатиками толпа разгромила миссию в Тегеране. Русский посланник был убит.

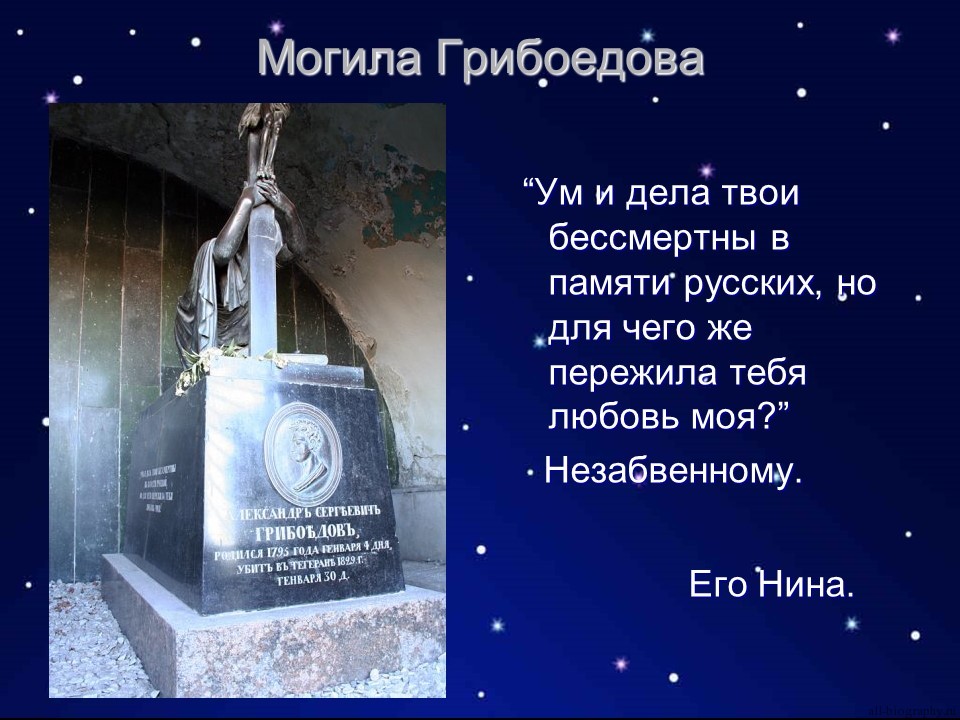

Грибоедова похоронили в Тифлисе на горе Святого Давида. На могильной плите начертаны слова его жены Нины: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».

Лит.: Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. Т. 1-3. СПб., 1911-1917; А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980; Пиксанов Н. К. Летопись жизни и творчества А. С. Грибоедова, 1791-1829. М., 2000; Фомичёв С. А. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»: Комментарий. М., 1983.

См. также в Президентской библиотеке:

А. С. Грибоедов (1795–1829): [цифровая коллекция]

Биография Грибоедова: творчество, личная жизнь писателя

Александр Сергеевич Грибоедов: Wikipedia

Дипломат, лингвист, драматург, историк, пианист, композитор и поэт — все это можно сказать о Грибоедове. Он значимая личность в истории русской культуры и литературы. Биография Грибоедова — синоним увлекательной истории человека, которому суждено было генерировать культурные смыслы и формировать духовные направления жизни российского общества XIX века. Давайте подробнее узнаем о жизни русского дипломата и поэта.

Он значимая личность в истории русской культуры и литературы. Биография Грибоедова — синоним увлекательной истории человека, которому суждено было генерировать культурные смыслы и формировать духовные направления жизни российского общества XIX века. Давайте подробнее узнаем о жизни русского дипломата и поэта.

Биография Грибоедова: детство и юность

Александр Грибоедов появился на свет в Москве в обеспеченной семье. Его отец дослужился до секунд-майора — младшего штабного офицера в Русской императорской армии. Мать (Анастасия) также была Грибоедовой до помолвки. Ее семья принадлежала к смоленской ветви рода, более знатной и богатой.

Александр Сергеевич Грибоедов родился в 1795 году. В семье был не единственным ребенком:

- Брат Павел умер во младенчестве.

- Старшая сестра Мария после замужества стала членом знаменитой семьи русских аристократов Дурново.

Семья, в которой рос Александр, достатком обязана далекому предку Яну Гржибовскому. В XVII веке он уехал из Польши, чтобы начать новую жизнь в России. Фамилия Грибоедов произошла от фамилии этого предка Александра.

В XVII веке он уехал из Польши, чтобы начать новую жизнь в России. Фамилия Грибоедов произошла от фамилии этого предка Александра.

В родословной писателя встретим Федора Акимовича Грибоедова — государственного деятеля, писателя, разрядного дьяка. Он был одним из тех, кто принял Соборное уложение в 1649 году — свод правил, норм и законов царской России.

Александр Грибоедов в детстве проявлял недюжинные таланты. Совсем юным проявлял усидчивость и сосредоточенность, поэтому к 6-летнему возрасту овладел тремя языками. Юношей знал уже шесть языков, два из которых были мертвыми. Парень рос полиглотом: свободно разговаривал на английском, итальянском, французском, немецком, а также понимал древнегреческий язык и латынь.

А.С. Грибоедов учился на дому. Его воспитателем был Иоганн-Бернгард Петрозилиус — ученый-энциклопедист. Домашнее обучение Александра было настолько успешным, что о новом образовательном уровне задумываться не приходилось: восьмилетнего мальчика отправили в Московский университетский благородный пансион.

Проучился Грибоедов там три года и 30 января 1806 года поступил в Императорский Московский университет на словесный факультет. Как отмечали его товарищи, учился юноша посредственно, поэтому и пробыл там всего полтора года, но получил ученую степень кандидата словесности. В 1808 году студент сдал экзамен. На тот момент ему было всего 13 лет.

Параллельно с обучением Грибоедов посещал литературные мероприятия, на которых собирались дворяне. Он ходил на занятия к профессору Буле. Впоследствии именно этого человека Александр называл главным университетским наставником. Лекции Буле пробудили в нем интерес к русской литературе.

Занятия с профессором заставили Грибоедова пересмотреть свое отношение к Московскому университету. Александр посещал занятия с 1810-го по 1811-й как вольный слушатель. В период с 1811-го по 1812-й стал студентом на самообеспечении, поступил на философский факультет с этико-политическим уклоном.

Юноша регулярно посещал занятия уважаемых профессоров, брал уроки латыни, готовился к предстоящим экзаменам на степень доктора прав. У Александра это получилось. Однако обучение в университете он продолжил, но уже получал знания в области математики и естественных наук.

У Александра это получилось. Однако обучение в университете он продолжил, но уже получал знания в области математики и естественных наук.

Александр Грибоедов: YouTube/IFO

Александр Грибоедов: творческий путь

Кто такой Грибоедов? Один из его талантов — сочинительство. Александр был поэтом. С литературой познакомился в университете. Прозаик и драматург Юрий Тынянов причислил Грибоедова к «младшим архаистам» — сторонникам русской поэзии XIX века, в основе творчества которых был консерватизм.

Жизнь и творчество Грибоедова насыщены событиями. Рассмотрим его главные работы:

- Начало творческого пути пришлось на время пребывания Грибоедова в университете (1805 год). Из-под его пера выходит пародия на трагедию «Дмитрий Донской» — стихотворение «Дмитрий Дрянской».

- «О кавалерийских резервах», где описал полученный опыт секретарской работы при должностном лице, и «Письмо редактору» в журнале «Вестник Европы» появляются в 1814 году.

- Написал комедию «Молодые супруги» (1815) — пародию на все французское комедийное творчество, на котором держался репертуар российских театров.

- В 1816 году вышла статья «О разборе вольного перевода “Леноры”» (соавторы молодого критика — Гнедич и Жуковский).

- Очередная комедия под названием «Студент» появилась в 1817-м. В этом же году совместно с Жандром написал «Притворную неверность» — комедию-переделку пьесы Николя Барта.

- Спустя некоторое время выходит еще одно драматическое творение Грибоедова — «Своя семья, или Замужняя невеста». Соавторы — Шаховский и Хмельницкий.

В творческом наследии писателя выделим произведения «Грузинская ночь», «1812 год», «Родамист и Зенобия». Известность дипломату и полиглоту принесла драма «Горе от ума».

Идея создания комедии в стихах пришла в голову автору еще в 1816 году, но создана была только 1824-м. Грибоедов закончил ее, находясь в Тифлисе.

Комедия «Горе от ума» — настоящий шедевр, который включают в школьную программу. Ярко выраженный афористический стиль автора прослеживался в опубликованных ранее работах. Например, байронический тон неприятия заскорузлости современного общества, критика современников за их отрицательное отношение к инновациям и прогрессу. Это основные черты, которые проявились в позиции Чацкого.

Это основные черты, которые проявились в позиции Чацкого.

Чем еще отличился Грибоедов? Биография указывает, что Александр проявлял таланты в музыке: играл на пианино, написал несколько пьес для фортепиано. Музыканты называют его работы стройными и лаконичными. Многие произведения Грибоедова утеряны, но его вальс в ми миноре дошел до наших дней. Эту музыкальную композицию считают первым русским вальсом.

Грибоедов приложил руку к развитию промышленности и торговли. В 1828 году завершил «Проект учреждения Российской закавказской компании». Проект не одобрили, но другие работы были воплощены в реальность.

Александр Грибоедов: личная жизнь, последние годы

Как жил Грибоедов? Интересные факты указывают на то, что Александр Сергеевич пользовался успехом у женщин. О серьезных отношениях молодой человек не задумывался, пока не встретил Нину Чавчавадзе — княжну из Грузии. Девушка выросла в аристократической семье. Ее отец был общественным деятелем и поэтом.

Ее отец был общественным деятелем и поэтом.

До их встречи в Тифлисе (Тбилиси) Грибоедов уже знал Нину, но летом 1828 года перед ним предстала совсем иная девушка с добрым и чутким взглядом, который покорил поэта.

Александр называл избранницу Нинулей и почти сразу сделал ей предложение. Грибоедов, фото которого говорят о его решительном и твердом характере, должен был получить разрешение на свадьбу из Петербурга. Для этого он воспользовался связями, объясняя свое решение скорым отъездом в Персию. Свадьба состоялась 22 августа 1828 года.

Александр и Нина прожили вместе всего несколько недель, после чего поэт отправился в Персию. Отъезд состоялся 9 декабря. Никто и не подозревал, что молодые больше не встретятся.

Когда умер Грибоедов? Годы жизни — 1795–1829 гг. Поэт умер в возрасте 34 лет вдали от Родины и любимой. По прибытии в Персию миссия, в которой участвовал писатель, направилась в Тегеран, чтобы предстать перед Фетх Али-шахом. Этот визит стал роковым в жизни великого русского поэта.

Как умер Грибоедов? Его убили 30 января 1829 года. На посольство напала толпа религиозных фанатиков, которая убила всех, кто находился в помещении, кроме Ивана Мальцова.

Узнав о произошедшем, персидский шах отправил русскому царю богатые дары, некоторые из которых можно увидеть в музеях современной России. Грибоедова похоронили в июне 1829 года рядом с церковью Святого Давида. Об этом месте Александр говорил жене. Нина хранила верность мужу до конца своих дней, на могиле супруга установила памятник, на котором изображена плачущая женщина перед распятием.

Захоронение произошло в окрестностях Тифлиса на горе Мтацминда. Здесь поэт проживал в начале 1820-х гг. Через 100 лет на этом месте местные власти открыли тбилисский пантеон — некрополь, где похоронены известные личности: писатели, ученые и артисты.

Писатель прожил удивительную, но короткую жизнь. Он был разносторонней личностью, его талантами можно только восхищаться. Литературное дарование Грибоедова по достоинству оценили Вяземский и Пушкин. Последний в 1830 году посетил могилу Грибоедова.

Последний в 1830 году посетил могилу Грибоедова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1875870-biografia-griboedova-tvorcestvo-licnaa-zizn-pisatela/

Метать бисер перед Репетиловыми | Гэри Сол Морсон

Третьяковская галерея, Москва

Александр Грибоедов; портрет Ивана Крамского, 1873

Когда Александр Пушкин прочитал рукопись комедии в стихах Александра Грибоедова « Горе от ума », он сразу понял, что она станет крупной русской классикой и что многие ее строки станут пословицами. Он был прав: ученые подсчитали, что русские цитируют это произведение больше, чем какое-либо другое. Люди повторяют его строки, не осознавая, что у них есть автор. Как говорят англоговорящие: «Человеку свойственно ошибаться», не думая о 9 Поупе. 0007 Очерк критики , так что русские говорят: «Никто счастлив не смотрит на часы», не принимая во внимание или не ожидая, что другие примут во внимание его контекст в шедевре Грибоедова.

0007 Очерк критики , так что русские говорят: «Никто счастлив не смотрит на часы», не принимая во внимание или не ожидая, что другие примут во внимание его контекст в шедевре Грибоедова.

Законченная в 1824 году, незадолго до того, как группа русских офицеров (теперь именуемых декабристами) предприняла неудавшуюся попытку восстания 14 декабря 1825 года, провокационная пьеса не могла быть опубликована, не говоря уже о постановке, при жизни Грибоедова. Неважно: читатели прибегли к практике, которую в советское время назвали бы самиздат (самоиздание) и скопировал произведение от руки. К 1830 г. в обращении находилось 40 000 экземпляров, произведение было известно и цитировалось даже в отдаленных провинциях. Когда близкий друг Грибоедова, реакционер Фаддей Булгарин — писатель и издатель, а также осведомитель царской охранки — сумел опубликовать отрывок из пьесы, открытое обсуждение ее стало возможным задолго до появления полного текста в 1860-х гг. . С тех пор это самая широко исполняемая пьеса в русском репертуаре.

И Горе от ума , и его автор очаровали критиков и рядовых читателей. Современники Грибоедова находили его личность неотразимой. «Его меланхолический характер, его язвительное остроумие, его добродушие, самые его слабости и пороки… все было в нем необыкновенно привлекательно», — писал Пушкин. Опытный пианист, композитор, поразивший Михаила Глинку, и выдающийся ученый, Грибоедов считался исключительным даже тогда, когда он писал только небольшие драмы и водевили.

Он поступил в Московский университет в поразительно раннем возрасте одиннадцати лет, закончил литературный факультет за два года, затем сразу же поступил на юридический факультет, который окончил в пятнадцать лет. Его план получить еще одну степень в области естественных наук и математики был сорван вторжением Наполеона в Россию в 1812 году. Грибоедов поступил на военную службу, но так и не участвовал в боевых действиях. К этому времени он мог читать на латыни и греческом и свободно говорил на французском, немецком, итальянском и английском языках. Позже он выучил арабский и персидский языки, что помогло ему продвинуться по дипломатической службе.

Позже он выучил арабский и персидский языки, что помогло ему продвинуться по дипломатической службе.

Несмотря на хорошие социальные связи, у его семьи было мало денег, и Грибоедов, к ужасу многих, уделял пристальное внимание его карьере, хотя в «Горе от ума » он высмеивал циничный карьеризм отталкивающего персонажа пьесы Молчалина. — настолько отталкивающий, что соблазняет дочь своего босса, чтобы она могла лоббировать его интересы. Дипломатическая служба привела Грибоедова в Персию, где после женитьбы на грузинской принцессе он был зверски убит во время восстания в Тегеране в 1829 году. Ему было всего тридцать четыре года, и он не написал ни одной крупной работы, кроме0007 Горе от ума , без которого его вряд ли бы вспомнили сегодня. Юрий Тынянов, критик и прозаик начала ХХ века, написал об ужасной кончине Грибоедова в году, объединив события из жизни Грибоедова со сценами и известными цитатами из его пьесы. — Кто здесь Молчалин? — спросил Тынянов. — Ну, это ясно, это легко: Молчалин был им.

Сюжет Горе от ума прост. Он начинается с того, что героиня Софья и ее служанка Лиза отгоняют отца Софьи, Фамусова, чтобы он не узнал, что она провела ночь с Молчалиным, секретарем Фамусова. Чацкий, помещик и герой пьесы, приезжает после трех лет за границей и, что примечательно, ожидает, что Софи все еще будет любить его, даже если он не посылал сообщений, пока был в отъезде. По ходу пьесы в ней появляется ряд персонажей, перед которыми Чацкий произносит длинные возвышенные речи о полной правдивости, независимом мышлении и нечестности стремления к влиянию или следования моде, особенно зарубежной. Фамусов считает эти сентименты опасными («Он карбонарий!»), а другие находят их непонятными.

Софи влюблена в Молчалина, но Чацкий не может поверить, что ей небезразличен такой мужчина. В самом деле, никаких доказательств, от ее частых отпоров до резкой критики его желчного характера, не кажется Чацкому достаточным, чтобы понять, что она его больше не любит:

Софи:

Позвольте спросить:

Случалось ли когда-нибудь, чтобы , смеясь или грустно

Или вы по ошибке сказали о ком-то что-то хорошее?

Если не сейчас, то, может быть, в детстве?

Чацкий:

Командование: Пройду огонь на месте.

Софи:

Ладно, если сгоришь, а если нет?

В другом месте она говорит:

Ваш убийственный холод слишком силен для меня

Либо слышать вас, либо видеть.

Когда Софья хвалит Молчалина, Чацкий думает, что она не могла этого сказать. В начале третьего акта он все еще остается в сомнении: «Я ее подожду и заставлю признаться/ Кто ей дорог, Молчалин или Скалозуб» — генерал и любимый жених ее отца.

Реклама

В третьем акте Фамусовы дают бал, что позволяет Грибоедову представить зверинец сатирических типов: властная жена с выхолощенным мужем; князь Туго-Уховский (Слабослышащий), который никогда не говорит вразумительного слова; злобная графиня в сопровождении внучки; и мошенник-посредник, которого все презирают, но которым охотно пользуются. Как поясняет муж-подкаблучник Платон Михайлович, «У нас человек, которого все ненавидят/Везде желанный гость».

Раздраженная постоянным сарказмом Чацкого, Софи пускает слух, что он ненормальный. Первый человек, которому она рассказывает, не верит в это, но тут же повторяет эту фразу, и через несколько минут все принимают ложный диагноз как факт, потому что так считают все остальные. (Часто думают, что имя Чацкого относится к Петру Чаадаеву, известному скептику, опубликовавшему впоследствии известное эссе, осуждающее русскую культуру как полную никчемность. В ответ царь, как бы вспоминая пьесу Грибоедова, посадил Чаадаева в сумасшедший дом — инцидент, который многие вспоминали, когда Советы диагностировали диссидентов как страдающих «вялотекущей шизофренией»).0003

Первый человек, которому она рассказывает, не верит в это, но тут же повторяет эту фразу, и через несколько минут все принимают ложный диагноз как факт, потому что так считают все остальные. (Часто думают, что имя Чацкого относится к Петру Чаадаеву, известному скептику, опубликовавшему впоследствии известное эссе, осуждающее русскую культуру как полную никчемность. В ответ царь, как бы вспоминая пьесу Грибоедова, посадил Чаадаева в сумасшедший дом — инцидент, который многие вспоминали, когда Советы диагностировали диссидентов как страдающих «вялотекущей шизофренией»).0003

Действие 3 заканчивается, когда Чацкий, который рассказывал длинную тираду о помешательстве на французской моде, наконец оглядывается и обнаруживает, что все исчезли. В пьесах Чехова люди говорят, но не слушают друг друга, отсутствие эмпатии — одна из важнейших его тем, но в пьесе Грибоедова уже присутствует и тема, и техника. Туго-Уховский не слышит, а Чацкий отказывается слушать. По замечанию Пушкина, Чацкий не обращает внимания на свою аудиторию. «Кто [единственный] умный человек в комедии?» — спросил Пушкин. «Грибоедов»:

«Кто [единственный] умный человек в комедии?» — спросил Пушкин. «Грибоедов»:

Чацкий… провел некоторое время с очень интеллигентным человеком (именно с Грибоедовым) и впитывал его мысли, остроты и сатирические замечания. Все, что он говорит, очень умно. Но кому он все это говорит? К Фамусову? В Скалозуб?.. Это непростительно. Первый признак умного человека — это знать с первого взгляда, с кем имеешь дело, и не метать бисер перед Репетиловыми и иже с ними.

Пушкин приписал смешную метание жемчуга героя недостатком замысла пьесы, но неумение Чацкого представить точку зрения других или даже не заметить их отсутствие составляет существенную черту его характера. Он тоже сатирический тип: забывчивый идеалист, глухой к заботам других.

В четвертом акте Софи и Чацкий, не подозревая о присутствии друг друга, подслушивают попытку Молчалина соблазнить горничную Лизу. Когда Лиза напоминает Молчалину, что он влюблен в ее любовницу, он считает свое внимание к Софи чистой притворством, просто способом продвинуться вперед, завоевав благосклонность дочери своего босса. Когда оба подслушивателя раскрываются, Софи угрожает погубить Молчалина, рассказав своему могущественному отцу, что он с ней сделал, если он не уйдет сразу. Не успел он уйти, как вбегает Фамусов и, застав Софью с Чацким, заключает, что он ее тайный любовник, и высылает ее в провинцию («в деревню, в глушь, к тетушке, в Саратов»).

Когда оба подслушивателя раскрываются, Софи угрожает погубить Молчалина, рассказав своему могущественному отцу, что он с ней сделал, если он не уйдет сразу. Не успел он уйти, как вбегает Фамусов и, застав Софью с Чацким, заключает, что он ее тайный любовник, и высылает ее в провинцию («в деревню, в глушь, к тетушке, в Саратов»).

Наконец Чацкий понимает, что Софи все это время предпочитала Молчалина. «Смотрела, видела и не поверила», что она могла любить такое ничтожество. Но, может быть, размышляет он, так устроен этот гнусный мир: «Кто предвидит барыню Фортуну закрутку? / Душой бичует мужчин: / На земле Молчалины всегда побеждают!» ( Молчалины блаженствуют на свете! ) Как Мальволио в конце Двенадцатой ночи , как Гулливер в его письме к двоюродному брату Симпсону и, прежде всего, как Альцест в конце 9 Мольера Мизантроп , Чацкий осуждает все человечество и клянется скрыться от других людей:

На дочь и на отца

И на идиота-любовника

И на весь мир изолью свою желчь и досаду….

Я буду искать в мире

Какое-нибудь маленькое убежище для оскорбленного чувства.

Моя карета! Позови мою карету!

Начиная с радикального критика Виссариона Белинского, русские имеют тенденцию интерпретировать литературные произведения политически, часто произвольно и иногда выявляя мнения, прямо противоположные тем, которых на самом деле придерживался автор. Когда Владимир Немирович-Данченко, соучредитель МХТ, поставил Горе от ума в 1906 году он сетовал, что «большинство актеров играют Чацкого… как борца за гражданские права»: «Они как будто разыгрывают не пьесу, а те политические очерки, которые она породила, что является самым антихудожественным подходом, какой только можно себе представить. ». Александр Герцен считал Чацкого в душе декабристом, тогда как другие обнаруживали в нем сознательную неприязнь к аристократам, принципиальное неприятие крепостного права и пристрастие ко всей программе желаемых реформ. Они превратили мизантропа в радикала.

Реклама

В 1951 году Милица Нечкина опубликовала второе издание « Грибоедов и декабристы », которое, как писал покойный ученый Симон Карлинский, «стало рассматриваться как воплощение официальной линии партии в отношении пьесы и ее создателя». : Грибоедов, утверждала Нечкина, был революционером-декабристом, как и Чацкий. Грибоедов, безусловно, знал о тайных обществах, которые впоследствии организовали восстание. В Горе от ума Болтливый дурак Репетилов безуспешно пытается уговорить Чацкого присоединиться к этим безнадежно донкихотским радикалам. «Сто вторых лейтенантов, — заметил однажды Грибоедов, — не могут преобразовать всю структуру управления Россией». Услышав, как некоторые из них бурно спорят из-за политических программ, он назвал их дураками.

После восстания декабристов Грибоедова месяцами сажали в тюрьму и допрашивали. Подозрительный царь, наконец, согласился с выводом своих следователей о полной невиновности Грибоедова. Его не только освободили, но и повысили в звании до коллежского советника седьмого класса (соответствует армейскому подполковнику). У Грибоедова было несколько друзей среди декабристов, и он старался облегчить страдания тех, кого наказал царь. Но он также близко дружил с людьми с другой стороны, особенно с консервативным Булгариным.

У Грибоедова было несколько друзей среди декабристов, и он старался облегчить страдания тех, кого наказал царь. Но он также близко дружил с людьми с другой стороны, особенно с консервативным Булгариным.

Российская государственная библиотека, Москва/Getty Images

Сцена из спектакля Александра Грибоедова « Горе от ума» ; иллюстрация Дмитрия Кардовского, 1913 г.

Столкнувшись с этими свидетельствами, сторонники декабристской теории усмотрели в самой пьесе революционные настроения. Все социально значимые русские в пьесе отвратительны, но именно так работает сатира, и многие сатирики — вспомните Свифта и Поупа — были политически консервативны. В Горе от ума , Чацкий огорчается, когда дамы заявляют, что «лучше места на земле нет», чем Франция (как заметил Карлинский, Грибоедов редко упускает случай предаться женоненавистничеству), и умоляет Бога «искоренить этот нечистый дух бездумного преклонения перед чем-либо французским. Старое русское мышление было намного лучше, заявляет он, и русские совершили невыгодную сделку, когда «обменяли на какую-то новую моду / Наши нравы, и язык, и святую древность». Это не чувства радикала.

Старое русское мышление было намного лучше, заявляет он, и русские совершили невыгодную сделку, когда «обменяли на какую-то новую моду / Наши нравы, и язык, и святую древность». Это не чувства радикала.

Некоторые критики указывают на отрывки пьесы о крепостном праве. В известном монологе Чацкий осуждает одного помещика, продавшего крепостного, спасшего ему жизнь, и другого помещика, который забрал детей у родителей, чтобы они могли быть купидонами в театральных постановках, пока они тоже не были проданы один за другим, чтобы заплатить долги. Особенно тошнотворный персонаж выставляет напоказ свою черную рабыню, цвет кожи которой очаровывает и вызывает у нее отвращение. Но нигде Грибоедов не намекает, что проблема в крепостном праве, а не в издевательствах над крепостными. Сам Грибоедов регулярно получал доход от своей матери, которая так жестоко обращалась со своими крепостными, что спровоцировала восстание, которое пришлось подавить вооруженной силой. В пьесе Чацкий владеет примерно тремя сотнями крепостных и никогда не беспокоится об этом устройстве. Во всяком случае, склонность открывать источник зла в человеческой природе, как это делал Достоевский, идет вразрез со склонностью радикалов обвинять изменчивые институты.

Во всяком случае, склонность открывать источник зла в человеческой природе, как это делал Достоевский, идет вразрез со склонностью радикалов обвинять изменчивые институты.

Другая традиционная и более обоснованная точка зрения идентифицирует Чацкого как первого «лишнего человека» в русской литературе, к типу которого относятся пушкинский Евгений Онегин, лермонтовский Печорин (в Герой нашего времени ), герой тургеневского Дневник лишнего человека , Обломов Гончарова и (возможно) человек из подполья Достоевского. Эти мужчины — лишних женщин, кажется, не было — «лишние» ( лишние ), потому что они не могут найти полезного занятия, что приписывается иногда русским социальным условиям, а иногда характерно русскому экзистенциальному ощущению абсурда. и бессмысленность всех действий.

Карлинский правильно указал на влияние « Мизантропа» Мольера на пьесу Грибоедова. Читая две комедии рядом, поражаешься, как похожи чувства Чацкого на чувства Альцеста, как речи одного напоминают речи другого, как похожи друг на друга концовки пьес. Как и шедевр Мольера, « Горе от ума » — сатира на мизантропию, но не простая. Грибоедов не менее Мольера понимает все причины, по которым разумный человек, созерцая человеческий род, может начисто осудить его. Люди действительно безнадежно порочны, кажется, заключает он, но все же нужно научиться взаимодействовать с ними и смягчить зло, насколько это возможно. Грибоедов ведь был дипломатом.

Как и шедевр Мольера, « Горе от ума » — сатира на мизантропию, но не простая. Грибоедов не менее Мольера понимает все причины, по которым разумный человек, созерцая человеческий род, может начисто осудить его. Люди действительно безнадежно порочны, кажется, заключает он, но все же нужно научиться взаимодействовать с ними и смягчить зло, насколько это возможно. Грибоедов ведь был дипломатом.

Отличительной чертой драмы Грибоедова является остроумие, остроумие и языковая игра. Практически каждому персонажу даны хорошо выверенные афоризмы. Первый вопрос, который должен задать любой хороший переводчик шедевра, звучит так: как лучше всего передать то, что делает эту работу такой блестящей? Комедия должна быть смешной. Острые остроты нельзя передать длинными перефразами, выражающими более или менее одно и то же буквальное значение. Например, как гласит легенда, когда распространились слухи о смерти Марка Твена в Европе, он телеграфировал: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Представьте, что переводчик переводит это так: «Те, кто сообщил, что меня больше нет в живых, ошиблись». Можно было бы назвать это переводом в том смысле, что он перефразирует буквальное значение оригинала, но он упускает суть. Это не смешно.

Представьте, что переводчик переводит это так: «Те, кто сообщил, что меня больше нет в живых, ошиблись». Можно было бы назвать это переводом в том смысле, что он перефразирует буквальное значение оригинала, но он упускает суть. Это не смешно.

Никому не удалось передать то, что делает пьесу Грибоедова такой цитируемой, и, может быть, никогда не удастся, но это должно быть целью. Насколько это возможно, исполнение должно блистать остроумными, цитируемыми строками. К сожалению, Бетси Халик, как и ее предшественники сэр Бернард Парес, А.С. Вагапов и Алан Шоу сделали акцент на рифмовке стиха пьесы. Для этого она прибегает к длинным перефразам. Иногда я не мог сказать, насколько ее строки соответствуют строкам оригинала, поэтому в приведенных выше отрывках я использовал не ее версию, а свои собственные переводы. Она напрягает рифму, но не так, как в оригинале, так что, скажем, заключительное слово в ее переводе двустишия перекликается не с предыдущей строкой, а с какой-то более ранней. Стихи узнаешь, а остроумия нет.

Стихи узнаешь, а остроумия нет.

Халик произносит несколько эффектных фраз: «Мир, который ест честного человека заживо/довольно позволяет Молчалинам процветать»; «И если возникнет необходимость поклониться и поцарапать / он с радостью согнется в любую форму». В целом, однако, по-прежнему трудно понять, что делает эту пьесу прежде всего цитируемой. В 1-м акте Лиза говорит: «Грех не худ, а молва худа» (или, может быть: «В грехе нет худа, а только в молве»), строчка, вошедшая в поговорку. Халик говорит нам: «Не имеет значения, если зло, которое вы совершили/похоронено в забвении:/это имеет значение только в том случае, если об этом говорят». Одна линия становится тремя. Трудно представить, чтобы кто-то цитировал эту версию. Иногда комический эффект зависит от того, что последняя полная строка одного говорящего рифмуется с первыми словами следующего. Вот мой перевод реплики из акта 1:

Софи:

Нагнать Москву! Твоя мирская гниль.

Где лучше?

Чацкий:

Там, где нас нет.

Халик разбавляет эффект, рифмуя последнюю строчку не с предыдущей, а с предыдущей:

Софи:

Понятно. Москва не стоит выдумки.

Вот что значит много путешествовать.

Если у нас все не так, то где правильно?

Чацкий:

Там, где нас нет.

Это пение, а не остроумие.

Перед Халиком стоит непростая задача, и ее исполнение разочаровывает не больше, чем у других. Иногда требуется, чтобы один великий поэт перевел другого, как это сделал Поуп «Илиада» , Драйден «Энеида» , а Симус Хини «Беовульф» . По крайней мере, переводчик Грибоедова должен быть пропитан Папой, Байроном (особенно Дон Жуан ), и, возможно, легкий стих Дороти Паркер. Вместо того чтобы прибегать к замысловатым парафразам, чтобы каждая строка рифмовалась с какой-то другой, может быть, лучше подражать тем шекспировским речам, в которых рифмуется только последнее двустишие. Недостаточно, чтобы рифма и размер соответствовали друг другу, если читатели не могут проследить игру остроумия.

Недостаточно, чтобы рифма и размер соответствовали друг другу, если читатели не могут проследить игру остроумия.

Жаль, что Грибоедов не написал мемуаров, заметил Пушкин и призвал других не оставлять нерассказанной драматическую историю приключений Грибоедова. А у них нет. В двадцать три года Грибоедов стал участником скандальной дуэли четырех человек из-за известной балерины. После того как в бою первой пары бойцов был убит один человек, второй паре, Грибоедову и его врагу Александру Якубовичу, пришлось отложить обмен. Когда они в конце концов возобновили его, Якубович ранил Грибоедова в мизинец, что, как надеялся Якубович, испортит игру Грибоедова на фортепиано.

В результате дуэли Грибоедову было запрещено проживание в Москве и Санкт-Петербурге. Ему был предоставлен выбор продолжить свою дипломатическую карьеру либо в Филадельфии, либо в Персии, и он выбрал последнее. Россия вела войны с Персией с семнадцатого века, и Гюлистанский мирный договор, завершивший войну, длившуюся с 1804 по 1813 год, оставил границы достаточно расплывчатыми, чтобы ускорить войну 1826–1828 годов. После того, как эта война закончилась сокрушительным поражением персов, Грибоедову поручили составить суровый Туркменчайский договор, который устанавливал еще действующие границы, заставлял Персию платить огромную контрибуцию и налагал другие условия, добавлявшие оскорбления к обиде.

После того, как эта война закончилась сокрушительным поражением персов, Грибоедову поручили составить суровый Туркменчайский договор, который устанавливал еще действующие границы, заставлял Персию платить огромную контрибуцию и налагал другие условия, добавлявшие оскорбления к обиде.

В ходе своих отношений с персами Грибоедов нажил смертоносных врагов, и он знал, что рискует своей жизнью, если когда-либо вернется в Персию. Поэтому он был не совсем счастлив, когда в конце 1828 г. царь произвел его в высокий чин полномочного министра (по-персидски вазир-мухтар ) и без каких-либо уступок отправил обратно в Персию для обеспечения выполнения условий договора. Блуждая по Грузии, где он женился на шестнадцатилетней принцессе Нине Чавчавадзе, ему наконец приказали отправиться в Тебриз, дипломатическую столицу, и в Тегеран, где находился двор шаха.

Для шаха и его родственников особенно оскорбительным оказалось положение договора о репатриации, согласно которому в Россию возвращались женщины, насильно помещенные в гаремы. Хуже того, один из главных евнухов шаха Якуб Мирза, родившийся в Армении как Якуб Макарян, попросил убежища в российском посольстве. Схваченный персами в молодости и кастрированный, он поднялся до видного положения. Он управлял финансами правителя, а это означало, что шах не мог скрыть от русских никакого богатства после бегства Мирзы, и, что еще более смущало, Мирза мог повторять самые сокровенные тайны шахского дома.

Хуже того, один из главных евнухов шаха Якуб Мирза, родившийся в Армении как Якуб Макарян, попросил убежища в российском посольстве. Схваченный персами в молодости и кастрированный, он поднялся до видного положения. Он управлял финансами правителя, а это означало, что шах не мог скрыть от русских никакого богатства после бегства Мирзы, и, что еще более смущало, Мирза мог повторять самые сокровенные тайны шахского дома.

В ходе серии событий 1979 года, пугающе пророческих, муллы спровоцировали толпу окружить российское посольство. Когда Грибоедов отказался выдать Якуба Мирзу, они разграбили посольство и убили всех в нем, кроме одного человека, который оказался в персидском платье и предусмотрительно слился с толпой. Голову Грибоедова повесили на столб, а тело несколько дней волокли по городу, пока, наконец, не бросили в яму с бесчисленным количеством других изрубленных трупов. Когда пришло время шаху вернуть тело русским, оно было так сильно изуродовано, что нельзя было сказать, какие части тела принадлежали вазир-мухтар . По имеющимся сведениям, они смогли правильно опознать только палец Грибоедова — в одних версиях по кольцу, которое он носил, в других — по характерной ране, оставшейся после дуэли.

По имеющимся сведениям, они смогли правильно опознать только палец Грибоедова — в одних версиях по кольцу, которое он носил, в других — по характерной ране, оставшейся после дуэли.

В 1927–1928 годах Юрий Тынянов, возможно, крупнейший из русских критиков-формалистов и значительный писатель-фантаст, опубликовал в серийной форме Смерть Вазир-Мухтара , роман, рассказывающий о Грибоедове в течение последних одиннадцати месяцев его жизни. К этому моменту формалисты отказались от своей ранней идеи о том, что авторы не имеют отношения к тексту, и признали, что иногда биография автора (или легенда) может сама по себе стать «литературным фактом». Они также были очарованы «литературой фактов», которая иногда относилась к художественной литературе, которая была максимально достоверной, а иногда полностью состояла из документального материала. Роман Тынянова опирается на дотошную ученость. Его можно читать почти как прямую биографию Грибоедова, за исключением моментов, когда автор дополняет то, что явно не может быть задокументировано, например мимолетные мысли персонажа. «Литература отличается от истории, — объяснял Тынянов, — не «выдумкой», а большим, более глубоким пониманием людей и событий».

«Литература отличается от истории, — объяснял Тынянов, — не «выдумкой», а большим, более глубоким пониманием людей и событий».

Смерть Вазир-Мухтара начинается с «треска ломающихся костей», когда декабристы, восстание которых провалилось, начинают бежать по телам своих товарищей. «Сама эпоха мучилась», — замечает Тынянов; «это была «одна большая тюремная камера» (как говорили в петровские времена)». Петр Великий умер ровно за столетие до восстания, и не один читатель предполагал, что Тынянов приглашал нас созерцать тюремную камеру Советской России столетие спустя, когда писал сам Тынянов. Предположение правдоподобно, потому что рассказчик романа всегда лукавит и часто иронизирует. С особым удовольствием он описывает оплакиваемую Чацким одержимость русских всем европейским. Иронично заметив, что Карл Роберт Нессельроде, человек, которого царь выбрал для управления иностранными делами, был «сыном прусского отца и еврейской матери… рожденным на английском корабле, плывшем в Лиссабон», он указывает, что этот русский министр не говорил по-русски. Когда император появляется на концерте, поясняет Тынянов, «был… призыв повторить гимн — гимн России, сочиненный немцем для английского короля».

Когда император появляется на концерте, поясняет Тынянов, «был… призыв повторить гимн — гимн России, сочиненный немцем для английского короля».

Тынянов становится еще более непочтительным в своем обращении с русской культурной традицией, которая, особенно в советский период, всегда изображала великих писателей безупречными героями. Тыняновский Грибоедов, напротив, сложен и часто менее чем достоин восхищения, что прекрасно понимает и сам Грибоедов. Возвышенные речи в его пьесе возвращаются, чтобы преследовать его как слова его совести. Снова и снова Тынянов описывает, как Грибоедов в упорной погоне за тем, что он называет «прибылью», потворствует тому, чтобы получить официальную поддержку своего плана по созданию российского аналога Британской Ост-Индской компании. Если бы он был одобрен, план не только обогатил бы его, но и сделал бы его квази-монархом. Похоже, его не беспокоит, что тысячи людей погибли бы или попали в рабство, если бы его план удался.

В русской литературной мифологии Пушкин прежде всего был безупречен, но Тынянов заставил Грибоедова назвать его «высшим… флюгером поэзии». Вместо этого Тынянов выбирает в качестве лучшего друга Грибоедова обычное воплощение зла, Фаддея Булгарина, и тогда, несмотря на постоянную помощь и преданность Булгарина, Грибоедов заводит роман с женой Булгарина. Ни один из этих недостатков, однако, не умаляет гениальности Грибоедова как сатирика, честности как дипломата, мужества в отказе выдать Якуба Мирзу или, когда толпа вторгается в посольство, героизма в убийстве дюжины обезумевших нападавших. Чувствуется, что безвременная кончина Грибоедова лишила нас шедевров даже больших, чем Горе от ума .

Вместо этого Тынянов выбирает в качестве лучшего друга Грибоедова обычное воплощение зла, Фаддея Булгарина, и тогда, несмотря на постоянную помощь и преданность Булгарина, Грибоедов заводит роман с женой Булгарина. Ни один из этих недостатков, однако, не умаляет гениальности Грибоедова как сатирика, честности как дипломата, мужества в отказе выдать Якуба Мирзу или, когда толпа вторгается в посольство, героизма в убийстве дюжины обезумевших нападавших. Чувствуется, что безвременная кончина Грибоедова лишила нас шедевров даже больших, чем Горе от ума .

Несмотря на то, что Грибоедов не дожил до завершения дела своей жизни, Сьюзен Кози, переводчик книги Смерть Вазир-Мухтара , погибла в дорожно-транспортном происшествии, не успев отшлифовать или опубликовать свою работу, а ее муж уже был в тяжелом состоянии. заболел, вскоре умер. Их друзья работали со своими сыновьями, чтобы вернуть рукопись в надежде, что она появится в печати. Славист Тим Джонсон поручил Вере Царевой-Браунер, преподавателю Кембриджа, отредактировать его с точки зрения носителя языка. Отредактированная таким образом версия Кози не только является первым полным переводом романа, но и обычно читается так, как если бы она была написана на английском языке. Еще одно прекрасное исполнение Смерть Вазир-Мухтара , переведенная Анной Куркиной Раш и Кристофером Рашем, скоро будет опубликована издательством Columbia University Press с великолепным предисловием Анжелы Бринтлингер и полезными дополнительными материалами, идентифицирующими людей и намеками, незнакомыми неспециалисту. Блестящий мыслитель и прекрасный писатель, Тынянов заслуживает большей известности. С его произведений, по крайней мере, хорошие переводчики смогут передать, как это делает Кози, то, что делает его роман таким важным вкладом в историческую прозу.

Отредактированная таким образом версия Кози не только является первым полным переводом романа, но и обычно читается так, как если бы она была написана на английском языке. Еще одно прекрасное исполнение Смерть Вазир-Мухтара , переведенная Анной Куркиной Раш и Кристофером Рашем, скоро будет опубликована издательством Columbia University Press с великолепным предисловием Анжелы Бринтлингер и полезными дополнительными материалами, идентифицирующими людей и намеками, незнакомыми неспециалисту. Блестящий мыслитель и прекрасный писатель, Тынянов заслуживает большей известности. С его произведений, по крайней мере, хорошие переводчики смогут передать, как это делает Кози, то, что делает его роман таким важным вкладом в историческую прозу.

Тынянов умел придумывать идеальные истории вроде того, как Пушкин, путешествуя по Кавказу, встретил грузин, ведущих телегу с волами. Когда он спросил, что в телеге, они ответили: «Грибоед». Пушкин размышлял: «Я не знаю ничего более завидного, чем последние годы его бурной жизни». Он женился на любимой женщине и «сама смерть его, настигшая его среди мужественного, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего страшного, ничего мучительного. Это было мгновенно и красиво».

Он женился на любимой женщине и «сама смерть его, настигшая его среди мужественного, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего страшного, ничего мучительного. Это было мгновенно и красиво».

А.С. Грибоедов: «Хочу быть русским»

«Никогда в жизни не было опыта встречи ни в одном народе с человеком, который мог бы так горячо и страстно любить свою Родину, как Грибоедов любил Россию», — Фаддей Булгарин говорил о своем друге, деятельность которого оказала огромное влияние на развитие русской культуры. Позже автор бессмертной комедии «Озорство быть умным» скажет: «Чем образованнее человек, тем полезнее он родине». Именно горячее патриотическое чувство к России сопровождало Александра Сергеевича Грибоедова на протяжении всей динамичной и бурной жизни «одного из интеллигентных людей России» XIX века, по выражению А.С. Пушкин.

Грибоедов начал учиться очень рано. Уже на двенадцатом году жизни Александр Сергеевич поступает в Московский университет. После окончания литературного факультета философского отделения Грибоедову было присвоено звание кандидата литературных наук. Он продолжает учиться на юридическом факультете и получает второй диплом кандидата юридических наук.

Он продолжает учиться на юридическом факультете и получает второй диплом кандидата юридических наук.

В студенческие годы Грибоедов отличался чрезвычайной широтой научных интересов. Юноша уделял большое внимание изучению литературы, философии, политической экономии, истории и права. Стоит отметить, что Александр Сергеевич владел базовыми европейскими и восточными языками.

В Московском университете Грибоедов сближается со многими будущими декабристами, такими как В. Раевский, П. Чаадаев, А. Якубович и другими, ставшими впоследствии членами тайных политических обществ. Большое влияние на духовное развитие автора «Озорства быть умным» оказал П. Чаадаев, поразивший будущего писателя свободомыслием. Михаил Жихарев, биограф Чаадаева, выделяет «приязнь и близкую ссору, установившуюся между Грибоедовым и Чаадаевым еще со студенческих лет.

Во время учебы Грибоедова в университете среди московской молодежи распространялись освободительные идеи, полные искреннего патриотизма. Декабрист Никита Муравьев отмечал: «В 1812 году у меня не было другого образа мыслей, кроме горячей любви к родине». Именно этот знаменательный для России год вызвал большой всплеск энтузиазма Грибоедова. Воодушевленный, Александр Сергеевич считал, что «любовь к Родине и боевой дух народа в защиту политического бытия являются основой могущества и устойчивости государства».

Декабрист Никита Муравьев отмечал: «В 1812 году у меня не было другого образа мыслей, кроме горячей любви к родине». Именно этот знаменательный для России год вызвал большой всплеск энтузиазма Грибоедова. Воодушевленный, Александр Сергеевич считал, что «любовь к Родине и боевой дух народа в защиту политического бытия являются основой могущества и устойчивости государства».

Грибоедову не довелось участвовать в боевых действиях, но большое впечатление на молодого офицера произвели рассказы о великом Бородинском сражении, «народном сражении» под Лейпцигом и другие. В письме своему другу С.Н. Бегечев Грибоедов пишет, что в душе у него появилось чувство «любви к добру» и он стал «лелеять… все, что составляет части истинной красоты души».

Именно в этот период жизни Гирибоедов пишет свои первые литературные произведения. Летом 1814 года он выступил в качестве военного писателя-публициста с «Письмом в редакцию из Брест-Литовска» об офицерских празднествах, затем со статьей «О кавалерийских резервах», в которой Грибоедов отмечает значение системы тыловых резервов, оказавшие большое влияние на русские военные кампании 1812 и 1814 гг.

В это время Александр Сергеевич испытывал острую неудовлетворенность собственной деятельностью. Чиновник, ничтожные литературные произведения — все это было далеко от высоких намерений Грибоедова. «Его горячая душа требовала деятельности, его ум — умственной пищи, но ни место, ни обстоятельства не могли удовлетворить его желаний», — писал о нем один из близких друзей Грибоедова.

Наконец, после некоторых колебаний, Александр Сергеевич уезжает в Персию в качестве секретаря российской дипломатической миссии. В Иране Грибоедов был глубоко поражен деспотизмом и произволом: «…эта лестница слепого рабства и слепого

мощность… — так записал в дневнике молодой дипломат. Именно в Иране в сознании Грибоедова начала формироваться идея ограничить самодержавную власть конституцией.

В 1821 – 1822 годах во время дипломатической поездки Грибоедов пишет первые два акта своей знаменитой комедии, слушателем которой был В.М. Кухельбекер, А.С. Лицеевский друг Пушкина. Судя по дневниковым записям Грибоедова, сюжет «Озорства быть умным» пришел в голову писателю еще в 1816 году, до его поездки в Иран. В последующие годы Грибоедов усердно работает над своими комическими произведениями, пересматривая сюжет, добавляя и вычеркивая отдельные персонажи, соблюдая языковые особенности, легкость и стройность рифмы. Отрицая жанровые черты классицизма, Александр Сергеевич создал «Озорство быть умным», опираясь на действительность, и требовал от произведений соответствия «жизни»: присутствуют мечты, и нет названия жизни».

Судя по дневниковым записям Грибоедова, сюжет «Озорства быть умным» пришел в голову писателю еще в 1816 году, до его поездки в Иран. В последующие годы Грибоедов усердно работает над своими комическими произведениями, пересматривая сюжет, добавляя и вычеркивая отдельные персонажи, соблюдая языковые особенности, легкость и стройность рифмы. Отрицая жанровые черты классицизма, Александр Сергеевич создал «Озорство быть умным», опираясь на действительность, и требовал от произведений соответствия «жизни»: присутствуют мечты, и нет названия жизни».

«Озорство быть умным» стало сочетанием публичной сатиры и психологической драмы. Потребовалось некоторое время, чтобы новаторские жанровые приемы Александра Сергеевича были приняты в литературном сообществе, однако такие корифеи культуры, как А.С. Пушкин, полностью признал право Грибоедова самостоятельно устанавливать драматургические законы для своих произведений.

Появление комедии Грибоедова повлияло на дальнейшее развитие жанра реализма в русской литературе. «Озорство быть умным» обратилось к реальным нуждам народной жизни.

«Озорство быть умным» обратилось к реальным нуждам народной жизни.

Комедия Грибоедова есть прежде всего отражение патриотических размышлений о судьбах России, о путях устроения, обновления и переустройства ее жизни: «…литература есть мысль народа о прекрасном…»

В 1824 году Александр Сергеевич получает долгую отпуск и уезжает в Санкт-

Петербург, где оказывается среди декабристов. Для них комедия «Озорство быть умным» была художественным обобщением их замыслов, отражением событий в России и Западной Европе, развивавших декабристское движение. Грибоедов говорил о своем знакомстве с руководителями восстания декабристов: «В их разговорах часто можно увидеть смелое мнение о правительстве, и я сам принимал в них участие: осуждал то, что казалось вредным, и желал лучшего». Под лучшим Грибоедов подразумевал отмену крепостного права и называл себя «врагом царя». «Он наш человек», — говорил о нем Рылеев, но последний в конце концов не допустил Александра Сергеевича в тайное общество, так как «не хотел подвергать опасности такого талантливого человека».

Позже Грибоедов решил продолжить свою дипломатическую деятельность. Летом 1826 года Александр Сергеевич едет в Тифлис.

В годы войны между Россией и Ираном дипломатическая деятельность Грибоедова получила широкое распространение. Изучая общественные настроения в Персии, он склонил на сторону России несколько шахов иранских государств, оказав тем самым большую услугу русской армии. Александр Сергеевич внес огромный вклад в заключение Туркманчайского договора. В качестве редактора он написал ряд важных уточнений к тексту мирного договора, сделавших его гораздо более выгодным для России. Грибоедову было поручено вывезти текст Туркманчайского договора из Персии в Санкт-Петербург.

Обладая глубоким и пытливым умом, настойчивостью, большой силой воли и уверенностью в достижении цели, Грибоедов стал уникальной фигурой на дипломатическом поприще. Широта его политических знаний сделала Александра Сергеевича одним из величайших дипломатов своего времени. Стремление быть полезным Родине и желание «…быть русским» были главными идеями жизни Грибоедова, посвятившего себя русской дипломатии и русской литературе.