Содержание

как это было — Интернет-журнал «Лицей»

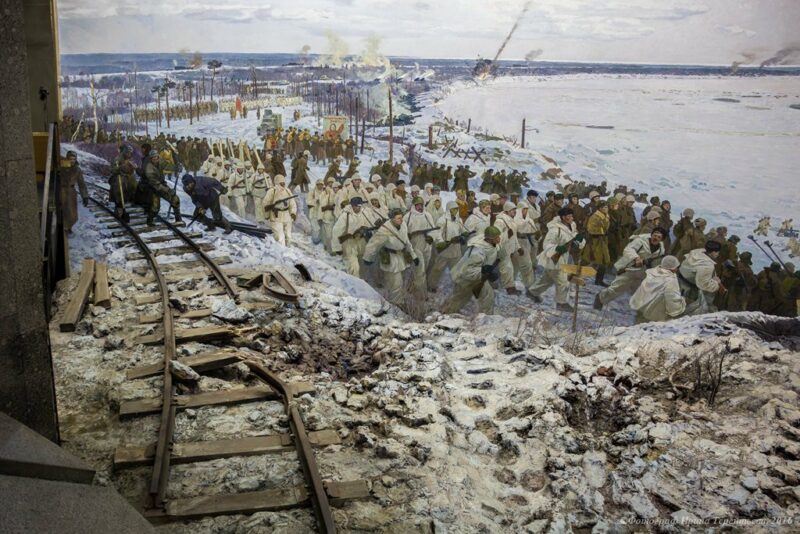

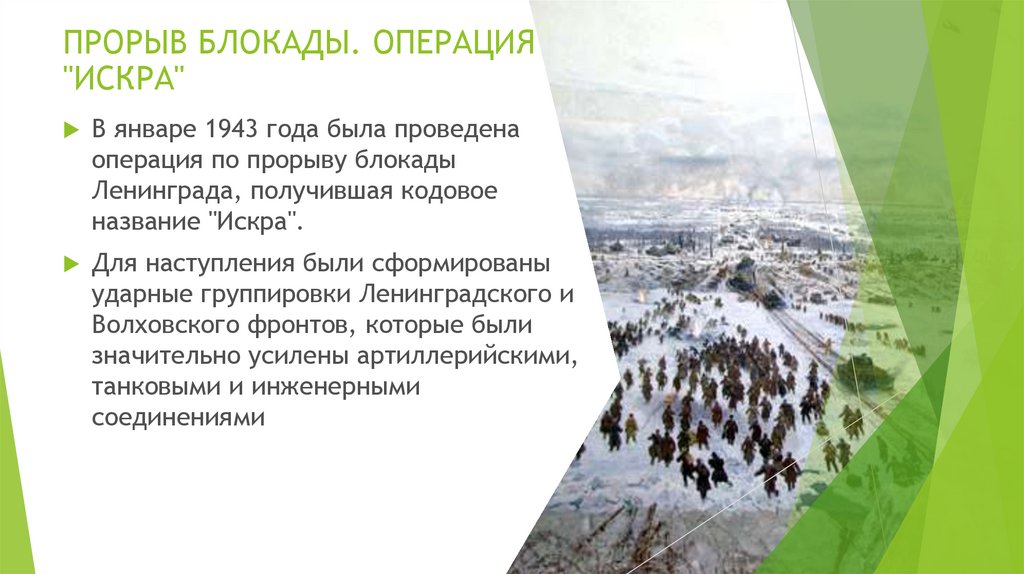

Диорама «Прорыв блокады Ленинграда»

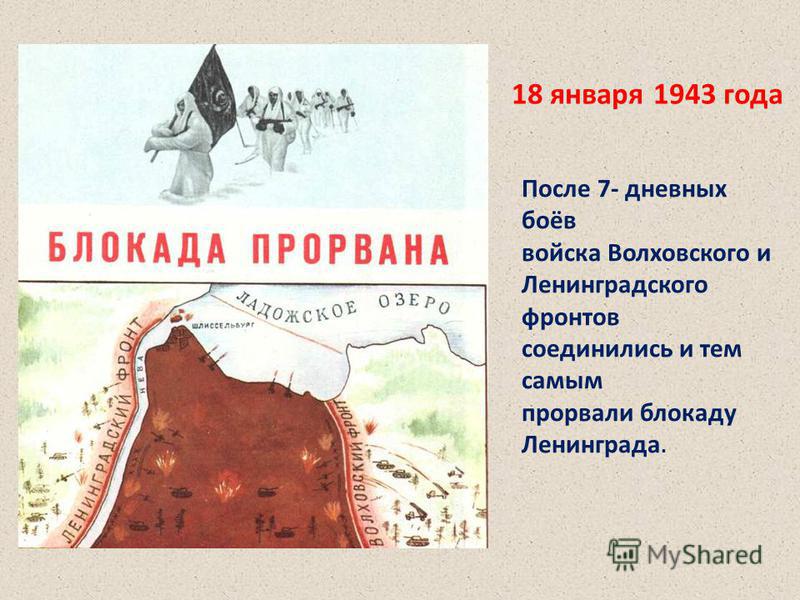

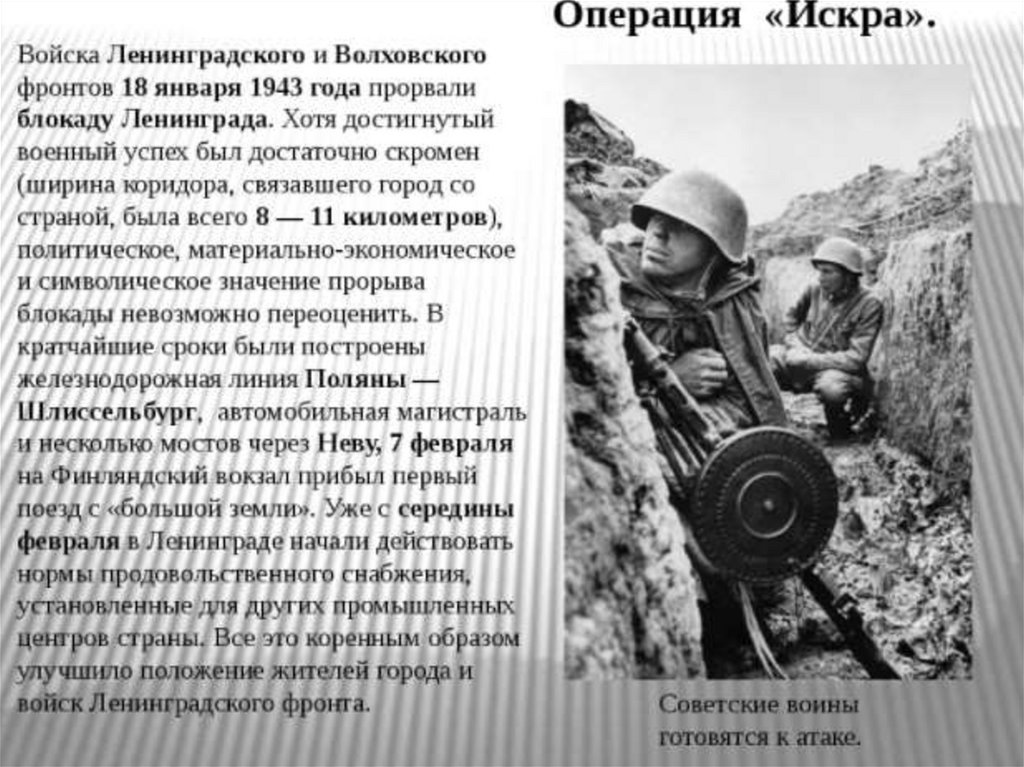

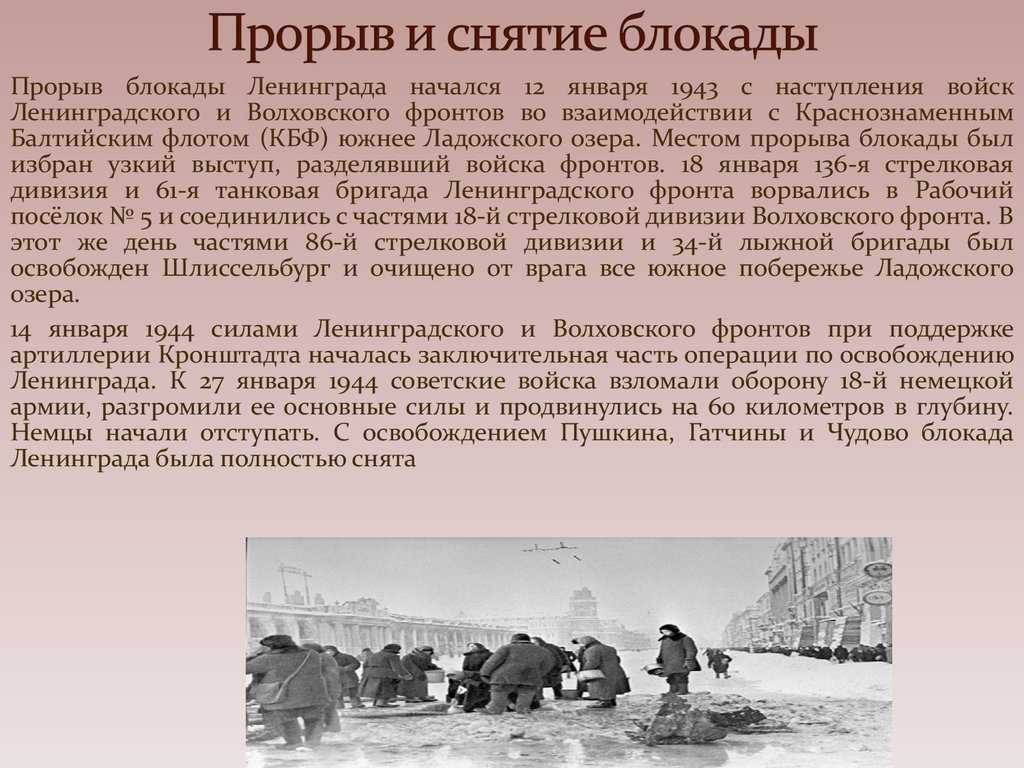

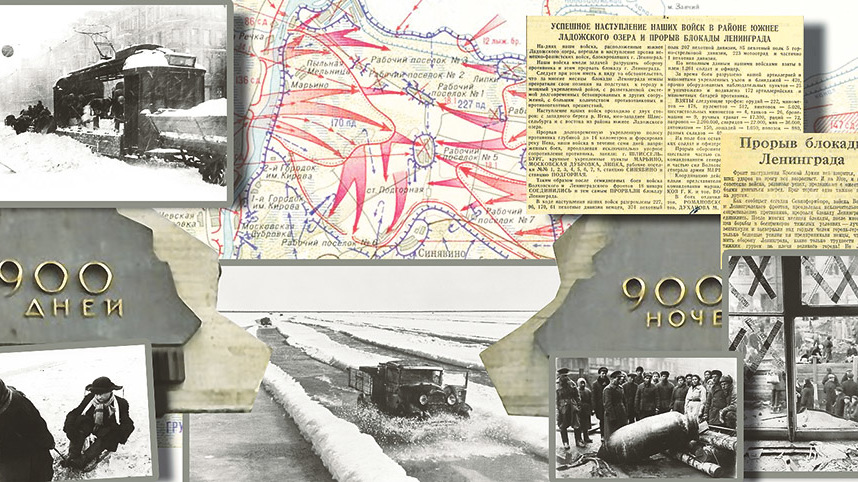

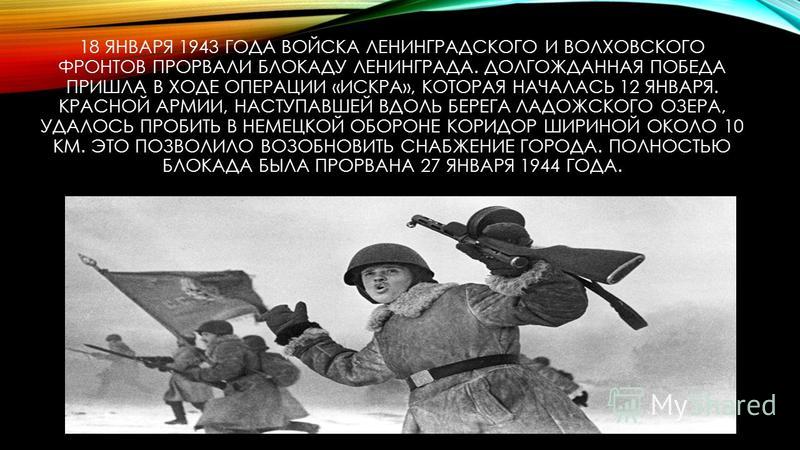

Сегодня особый день в истории России. 75 лет назад, 18 января 1943 года, в ходе операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда.

«Лицей» публиковал воспоминания блокадников. Сегодня знакомим со взглядом с другой стороны: прорыв блокады на Невском фронте глазами противника.

«Я был убежден, что нам настал конец. Мы увидели вдали на льду Невы темные фигуры, которые двигались плотной цепью на расстоянии метра друг от друга…. «

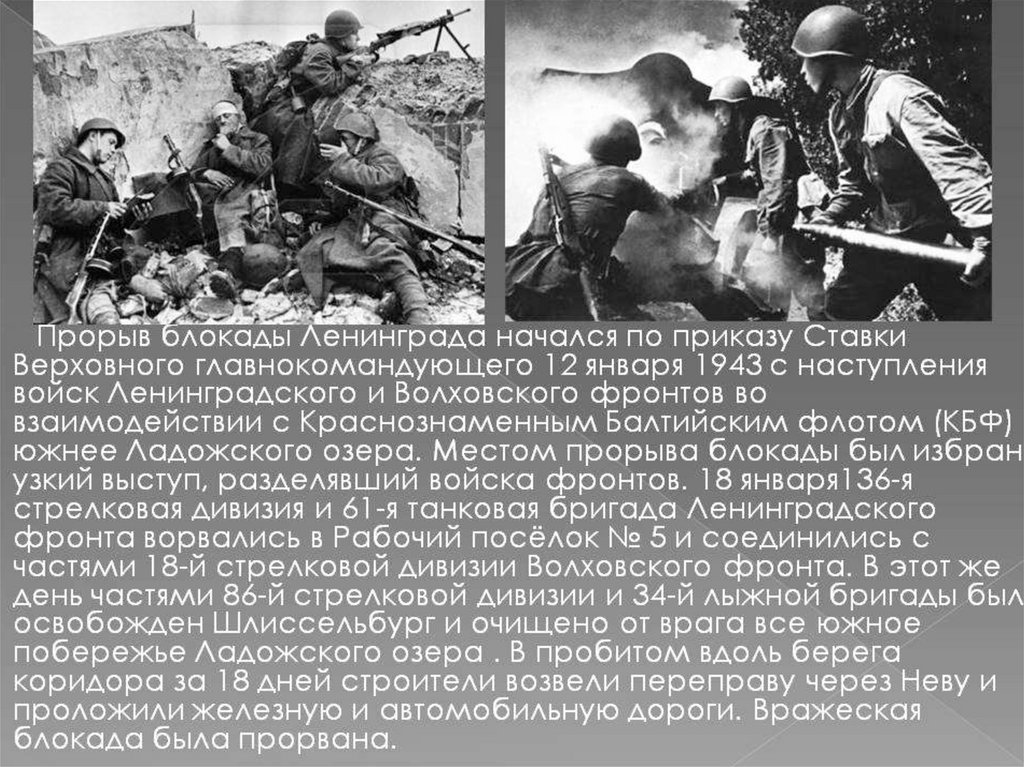

Передо мной три книги. Все они так или иначе связаны с темой, которая до сих пор не оставляет равнодушными жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В них описывается, как проходил первый день прорыва блокады Ленинграда с Невы во время сокрушительного удара советских войск в январе 1943 года. Необычность этих книг в том, что они представляют взгляд с той стороны. Это рассказ о том, что немцы чувствовали, когда на них несся вал атак советских дивизий по льду Невы утром 12 января.

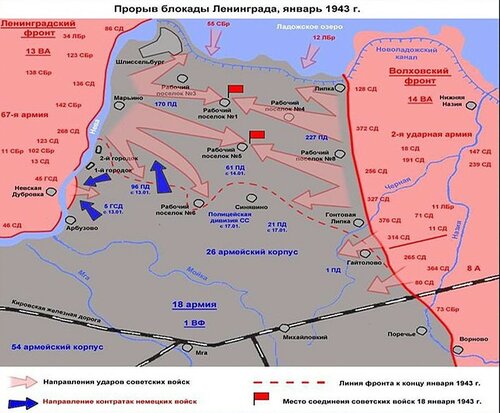

Первая книга – чисто историческая. Она так и называется: «История 170-й пехотной дивизии». Почему именно она интересна для понимания события? Дело в том, что части и подразделения этой дивизии оказались на направлении главного удара 67-й армии Ленинградского фронта. Автор книги, изданной в 1953 году по свежим еще следам Второй мировой войны, Хеннеке Кардель, рассказывает, как это происходило.

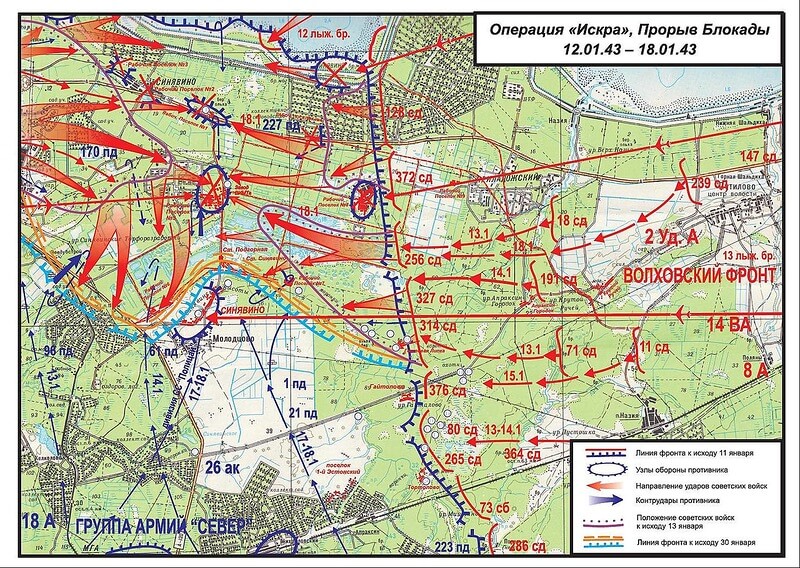

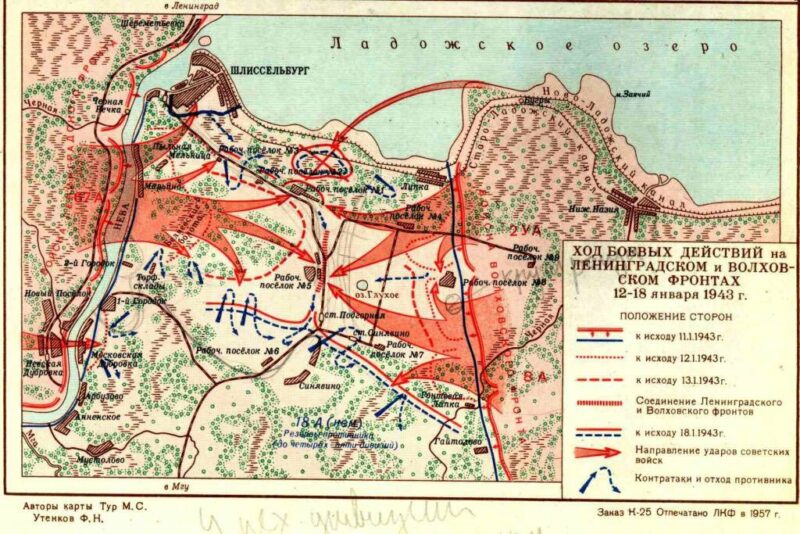

Немецкая схема прорыва блокады на Неве

Он приводит карту боевых действий, из которой следует, что его 170-й пехотной дивизии от Шлиссельбурга до Московской Дубровки, включая Невский плацдарм, противостояли четыре советские стрелковые дивизии, слева направо: 86-я, 136-я, 268-я и 45-я. Как сообщает хроника немецкой 170-й пехотной дивизии, между Марьино и 2-м Городком на стыке между ее подразделениями — 2-м батальоном 401 пехотного полка и 240-м разведывательным батальоном протяженностью около 10 километров — русские бросили в бой одиннадцать батальонов. При этом на участке главного прорыва советских войск между Марьино – 1-й Городок протяженностью 3,5 км действовали две ударные советские стрелковые дивизии: 136-я и 268-я..jpg)

Бойцы Волховского фронта в наступлении во время прорыва блокады Ленинграда

Историю 170-й немецкой пехотной дивизии дополняют воспоминания непосредственных участников тех событий с немецкой стороны. Интерес представляет рассказ бывшего немецкого солдата Харри Фопеля. К своему 80-летию он издал в 1994 году минимальным тиражом книгу для ближайших родственников. Особенно интересны страницы, посвященные прорыву блокады 12-18 января 1943 года, когда фельдфебель Фопель, как командир взвода 240-го разведывательного батальона 170-й пехотной дивизии пытался удерживать свою позицию. На этот батальон наступали солдаты 268-й советской стрелковой дивизии. Здесь у немцев сил было совсем мало, советской дивизии противостояло всего лишь 300 немецких батальонных разведчиков.

Автор передает напряжение боев. Описывает ужасающий урон от советской артиллерии и необыкновенное спасение, так как его взвод заблаговременно укрылся в штольне под семиметровым слоем земли. Ее немцы сделали заблаговременно на предмет защиты от авианалетов и ударов крупнокалиберной артиллерии. Именно это и спасло солдат его взвода во время двухчасовой артиллерийской подготовки советских войск.

Именно это и спасло солдат его взвода во время двухчасовой артиллерийской подготовки советских войск.

Ход артподготовки во время прорыва блокады с участием четырех с половиной тысяч советских орудий описан еще в одной немецкой книге «Трагедия на Неве» бывшим немецким солдатом Хассо Стаховым:

«После открытия мощного огня в считанные минуты в щепки разбиваются немецкие блиндажи, засыпаются окопы, сравниваются с землей пулеметные гнезда. Лишь окаменевшая на морозе земля не позволяет окончательно сравнять все укрытия. Дрожат барабанные перепонки, дыхание резко перехватывает из-за резко возросшего давления воздуха в местах разрывов снарядов. Из кусков земли и снежной пыли вырастает густая завеса. Дороги, ориентиры на местности исчезают из поля зрения. Проводные линии связи разнесены в клочья».

Артподготовка перед операцией «Искра»

В этом аду, кажется, невозможно уцелеть. Тем не менее это удается, и даже позволяет немцам продолжать сопротивление. Харри Фопель рассказывает о своем чудесном спасении в заблаговременно выкопанной штольне. Вот что он пишет:

Вот что он пишет:

«У нас была великолепно оборудованная система окопов, с прочными убежищами, укрытыми за скатами возвышенностей. Как только завершилась канонада, мы услышали крик снаружи «Они наступают!». Мы тут же побежали туда, где раньше были окопы. Перед нами открылось жуткое зрелище! Лес был буквально срезан до основания. Высокие 10-15 метровые сосны устилали дрогу, мешая передвигаться. У входа в штольню лежал убитый артиллерийский передовой наблюдатель. Потихоньку у нашей штольни начали скапливаться солдаты. Заработал немецкий пулемет. К счастью, среди уцелевших оказался один офицер. Я был убежден, что нам настал конец, тем более, что отсутствовала телефонная и радиосвязь. Мы увидели вдали на льду Невы темные фигуры, которые двигались плотной цепью на расстоянии метра друг от друга. Их было около 100-150 человек. Они тянули за собою по льду пушку. Было видно, как тяжело им удавалось бежать по недавно выпавшему снегу, толщина которого доходила до 30 сантиметров. Наш пулемет внезапно замолк, установилась зловещая тишина. Вражеские снаряды пролетали высоко над нашей головой, раздавался лишь звук, похожий на завывание ветра. Офицер за это время успел организовать оборону из 24 солдат с тремя станковыми пулеметами. Мы подпустили русских на 100 метров, после чего открыли огонь. Вначале вывели из строя орудийную прислугу, тянувшую пушку. Тут же за трос схватились другие советские солдаты. Они, казалось, вовсе не обращали внимания на гибель своих товарищей. Переваливаясь в глубоком снегу, они упорно продолжали двигаться вперед. Под конец их число уменьшилось до четырех, затем до трех. Но за ними шла вторая волна, за ней третья. Они тоже тянули пушки. Дрожь пробежала по нашим спинам от понимания, что мы все равно не сможем противостоять такому численному превосходству. Оставалось лишь как можно дороже продать свою жизнь. Возможно, именно это чувство и позволило нам уцелеть. Атака была не только отбита, но нам удалось даже взять в плен двух солдат противника. Офицер пересчитал нашу группу: кроме него были еще фельдфебель, четыре унтер-офицера и двадцать солдат.

Вражеские снаряды пролетали высоко над нашей головой, раздавался лишь звук, похожий на завывание ветра. Офицер за это время успел организовать оборону из 24 солдат с тремя станковыми пулеметами. Мы подпустили русских на 100 метров, после чего открыли огонь. Вначале вывели из строя орудийную прислугу, тянувшую пушку. Тут же за трос схватились другие советские солдаты. Они, казалось, вовсе не обращали внимания на гибель своих товарищей. Переваливаясь в глубоком снегу, они упорно продолжали двигаться вперед. Под конец их число уменьшилось до четырех, затем до трех. Но за ними шла вторая волна, за ней третья. Они тоже тянули пушки. Дрожь пробежала по нашим спинам от понимания, что мы все равно не сможем противостоять такому численному превосходству. Оставалось лишь как можно дороже продать свою жизнь. Возможно, именно это чувство и позволило нам уцелеть. Атака была не только отбита, но нам удалось даже взять в плен двух солдат противника. Офицер пересчитал нашу группу: кроме него были еще фельдфебель, четыре унтер-офицера и двадцать солдат. К ним добавились теперь еще и двое пленных русских».

К ним добавились теперь еще и двое пленных русских».

Далее Фопель описывает, как всего лишь в нескольких сотнях метрах слева от них, прямо перед командным пунктом 240-го разведбатальона советским войскам удалось беспрепятственно достичь немецкого берега вместе с орудиями, которые они тянули за собою по льду. Их обгоняли стремительно двигавшиеся легкие танки и бронеавтомобили. Фельдфебель объясняет успех русских тем, что, здесь немцам, видимо, негде было укрыться во время артподготовки, поэтому некому и нечем было обороняться. Взвод самого Фопеля оказался в окружении. Чудом немцам удалось под покровом темноты выбраться из этого ада, выдавая себя с помощью пленных за русских.

К исходу 12 января советским частям именно на этом участке удалось прогрызть немецкую оборону шириной в шесть километров и на глубину в три километра. Потери оказались высокими, около трех тысяч человеке. Но именно этот удачный прорыв послужил началом к дальнейшему продвижению наших войск, поскольку было сделано главное: советские войска закрепились на вражеском берегу. Таким стал первый день отступления немецких войск при прорыве блокады Ленинграда не Невском фронте.

Таким стал первый день отступления немецких войск при прорыве блокады Ленинграда не Невском фронте.

Юрий Лебедев, член союза писателей Санкт-Петербурга, военный переводчик

Публикации в «Лицее» о блокаде Ленинграда здесь

Оружие: Наука и техника: Lenta.ru

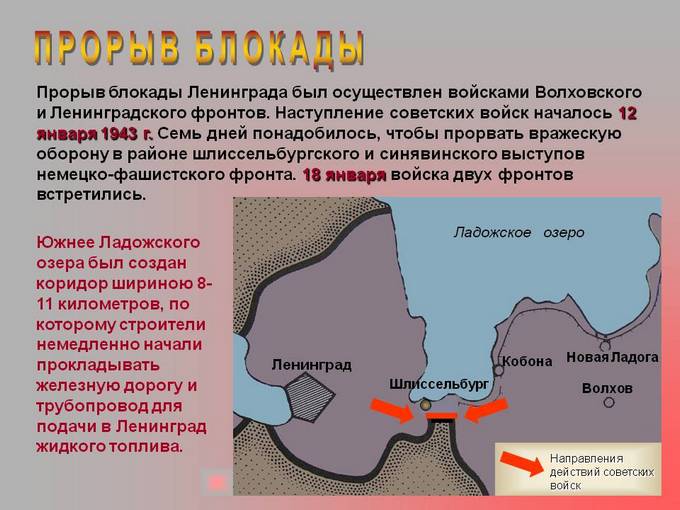

Блокада Ленинграда — одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам. В ходе наступательной операции «Искра» бойцы Ленинградского фронта соединились с красноармейцами Волховского фронта, прорвав многомесячную блокаду Ленинграда и пробив коридор, соединивший город с остальной страной. Это был пик ожесточенных боев на шлиссельбургско-синявинском выступе, которые шли здесь с 1941 года, и переломный момент в битве за Ленинград. Почему Красной армии не удалось прорвать блокаду в предыдущих операциях? Какими особенностями обладал местный театр военных действий? В чем была новизна «Искры»? Что удалось и не удалось противоборствующим сторонам? «Лента. ру» вспоминает ход событий.

ру» вспоминает ход событий.

Встреча разведчиков

18 января 1943 года взвод разведчиков 136-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта под командованием сержанта Алексея Бровкина продвигался на восток — на соединение с волховцами. Одетые в белые маскхалаты бойцы кустарником обошли Рабочий поселок №5, где засел крупный германский гарнизон, пересекли узкоколейку и двинулись дальше.

Бойцы Ленинградского фронта с пулеметом максим меняют огневую позицию, 18 января 1943 года

Фото: Всеволод Тарасевич / Минкультуры России

Надо было преодолеть зимник, по которому в разные стороны периодически проходили немецкие подразделения. Вдали слышался близкий бой, ждать было некогда, и Бровкин тихо скомандовал подчиненным: «Нападем!» По его знаку те открыли огонь из автоматов.

Стрельба в упор ошеломила нацистов. Одни из них были убиты, другие в панике заметались, несколько разведчиков по привычке бросились за ними

Сержант быстро остановил их, напомнив, что у них сегодня другая задача.

Внезапно красноармейцы увидели, что в сторону поселка №5 по просеке, которую пересекала глубокая канава, осторожно идут трое в белых маскхалатах. Бровкинцы припали к земле, издали разглядывая незнакомцев. Немцы или свои?

Когда они приблизились, сержант окликнул их:

— Стой! Кто такие?

— Свои, — послышалось в ответ, но все трое быстро упали на снег.

— Чего тогда прячетесь? Двигайте к нам. Отзыв знаете?

— А вы назовите пароль.

Бровкин поднялся в полный рост и громко прокричал по слогам:

— Победа!

— Смерть фашизму! — последовал ответ, и солдаты радостно бросились друг другу навстречу. Это были разведчики 18-й дивизии Волховского фронта. На часах было около 12 часов дня.

Еще раньше на восточной окраине Рабочего поселка №1 в половине десятого утра встретились красноармейцы 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта и бойцы 372-й дивизии Волховского фронта. Блокада Ленинграда была окончательно прорвана.

Сложная местность для обороны и наступления

31 августа 1941 года части германской группы армий «Север» захватили рабочий поселок Мга и одноименную станцию, перерезав тем самым Октябрьскую железную дорогу — последнюю магистраль, связывающую Ленинград с Большой землей.

Окончательно кольцо блокады сомкнулось 8 сентября, когда немцы заняли Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы и прервав сухопутное снабжение города. Накануне после тяжелого боя был оставлен поселок Синявино.

В результате выхода вермахта к южному побережью Ладожского озера образовался так называемый шлиссельбургско-синявинский выступ, который сами немцы именовали «бутылочным горлом».

Боец 115-й стрелковой дивизии В. Павлов с ручным пулеметом Дегтярева на огневом рубеже под Ленинградом, сентябрь 1941 года

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

Несмотря на то что его ширина составляла всего лишь десять-двенадцать километров, в 1941-1943 годах выступ стал ареной ожесточеннейших боев. Здесь сама география выводила советские войска, действующие на внешней стороне блокадного кольца, кратчайшими путями к Ленинграду и Неве.

Местность сложная для обороны и особенно наступления — территория покрыта лесами и болотами, большинство из которых торфяные, имеются возвышенности. Севернее и западнее них располагалось Синявинское болото площадью 46 квадратных километров, которое не замерзало даже в сильные морозы.

Севернее и западнее них располагалось Синявинское болото площадью 46 квадратных километров, которое не замерзало даже в сильные морозы.

Маневр войск и продвижение бронетехники серьезно затруднялись небольшими реками Мойкой, Черной, Назией и многочисленными ручьями с болотистыми долинами и крутыми обрывистыми берегами

А металлические трубы торфяных предприятий в ходе боев служили противникам дополнительным средством укрепления траншей и окопов.

«Суворов поступил бы иначе!»

Захватив территорию, немцы приступили к инженерному оборудованию позиций, в том числе на Синявинских высотах, откуда местность просматривалась и простреливалась на 12-15 километров в секторе 180 градусов.

10 сентября 1941 года командование Красной армии предприняло попытку прорвать блокаду, пока немцы прочно не закрепились. В операции, которая вошла в отечественную историю под названием 1-й Синявинской, принимали участие войска Ленинградского фронта генерала Георгия Жукова вместе с 54-й отдельной армией под командованием маршала Григория Кулика.

Материалы по теме:

При этом операция готовилась в спешке, и командующие действовали не по единому плану, что вызвало сильное раздражение Жукова.

Во время переговоров по аппарату связи он резко заявил Кулику: «Ясно, что вы прежде всего заботитесь о благополучии 54-й армии, и, видимо, вас недостаточно беспокоит создавшаяся обстановка под Ленинградом. Должен заметить, что меня поражает отсутствие взаимодействия между вашей группировкой и фронтом. По-моему, на вашем месте Суворов поступил бы иначе!»

Бойцы выносят раненого с поля боя на Невской Дубровке (на противоположном берегу — Невский пятачок), октябрь 1941 года

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

На левом берегу Невы, в районе Московской Дубровки был захвачен небольшой плацдарм, получивший название Невского пятачка. Это был единственный успех операции, не считая того, что немцы отказались от попыток форсировать реку, чтобы переправиться на правый берег, и приостановили наступление вдоль южного берега Ладожского озера.

Войскам Кулика, которые прорвались в район Рабочего поселка №7 и Синявино, удержаться на занятых позициях не удалось.

Такие итоги не устраивали Ставку Верховного главнокомандования, и 20 октября 1941-го началась 2-я Синявинская операция.

Вместо Жукова, которого Сталин отозвал на защиту Москвы, Ленинградский фронт возглавил генерал Иван Федюнинский. 54-й армией стал командовать генерал Михаил Хозин. Однако и это наступление не привело к желаемому результату.

Немцы, имевшие со времен Первой мировой богатый опыт позиционной войны, создали вдоль озер, оврагов, рек и болот, по лесам и высотам прочные оборонительные позиции, прикрытые минами и колючей проволокой.

Все городки торфяников были превращены в опорные пункты, главным из которых стал Рабочий поселок №5. Узлы сопротивления были усилены пушечными и минометными батареями.

Представитель Ставки генерал Николай Воронов докладывал в Москву о недостатках в проведении операции:

Пехота слабо подготовлена к наступательным действиям с форсированием такой водной преграды и трудной местности для наступления. Особенно сказывается слабая подготовка общевойсковых (пехотных) командиров. Некоторые из них, кроме того, проявили явную трусость и паникерство. Под большим нажимом осуществляется взаимодействие пехоты с артиллерией

Особенно сказывается слабая подготовка общевойсковых (пехотных) командиров. Некоторые из них, кроме того, проявили явную трусость и паникерство. Под большим нажимом осуществляется взаимодействие пехоты с артиллерией

Николай Вороновгенерал

По его мнению, артиллеристы тоже совершили немало ошибок: плохо поставлена разведка целей, отмечалось увлечение стрельбой по площадям вместо точной корректировки, слаба связь со стрелковыми подразделениями.

Советские артиллеристы везут орудие по раскисшей дороге во время 2-й Синявинской операции

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

К декабрю 1941-го положение горожан и бойцов Ленинградского фронта сильно ухудшилось — продовольствие могло доставляться только по ледовой Дороге жизни через Ладожское озеро или самолетами.

Однако своими активными действиями ленинградцы сорвали стратегический замысел командования группы армий «Север» выйти к реке Свирь и, соединившись там с финскими войсками, полностью блокировать город.

Был освобожден город Тихвин и восстановлено сообщение на участке Тихвин — Волхов Октябрьской железной дороги, по которой к Ладоге доставлялись все необходимые грузы для Ленинграда.

«Только пни указывают место, где был лес»

Тихвинская наступательная операция, освобождение Ростова-на-Дону и поражение немецких войск под Москвой подтолкнули Ставку продолжать попытки деблокирования Северной столицы. Был создан Волховский фронт под командованием генерала Кирилла Мерецкова, чьей основной задачей стал прорыв блокады и соединение с частями Ленинградского фронта.

7 января 1942 года началась Любанская наступательная операция, в ходе которой Москва поставила перед войсками глобальные задачи: не просто прорвать блокаду, но разгромить противника восточнее Ленинграда, а также освободить Новгород. Однако действия Волховского фронта, не поддержанные фронтальным ударом Ленинградского фронта, не привели к успеху.

Материалы по теме:

Летом 1942 года командующим Ленинградским фронтом стал генерал Леонид Говоров, которому Жуков по итогам битвы за Москву дал такую боевую характеристику: «Тов. Говоров твердой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками».

Говоров твердой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками».

Командующий 5-й армией Западного фронта генерал Леонид Говоров (слева) с членами Военного совета армии, январь 1942 года

Фото: Минобороны России

Под его руководством 19 августа 1942 года началась 3-я Синявинская наступательная операция, старт которой стал неожиданным для противника. В тот момент немцы готовились к штурму Ленинграда, перебросив в состав группы армий «Север» с юга 11-ю армию фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Боевые действия длились до 10 октября.

О том, как выглядела территория шлиссельбургско-синявинского выступа, красноречиво свидетельствует запись из фронтового дневника безымянного немецкого офицера-артиллериста, убитого осенью 1942 года:

Лес стал полем сражения, и только пни указывают место, где он был. Число танков, орудий, трупов, рогаток, всякого оружия, касок, снаряжения, которые разбросаны тут кругом, — огромно, и все это свидетели тех ожесточенных боев, о которых лишь несколькими словами упоминалось в сообщениях Верховного командования

запись из фронтового дневника немецкого офицера

Красная армия сорвала замысел вермахта, но и сама в очередной раз не смогла прорвать блокаду Ленинграда. Выступ по-прежнему занимали части 18-й германской армии под командованием генерала Георга Линдемана.

Выступ по-прежнему занимали части 18-й германской армии под командованием генерала Георга Линдемана.

Говоров не давал поблажек никому

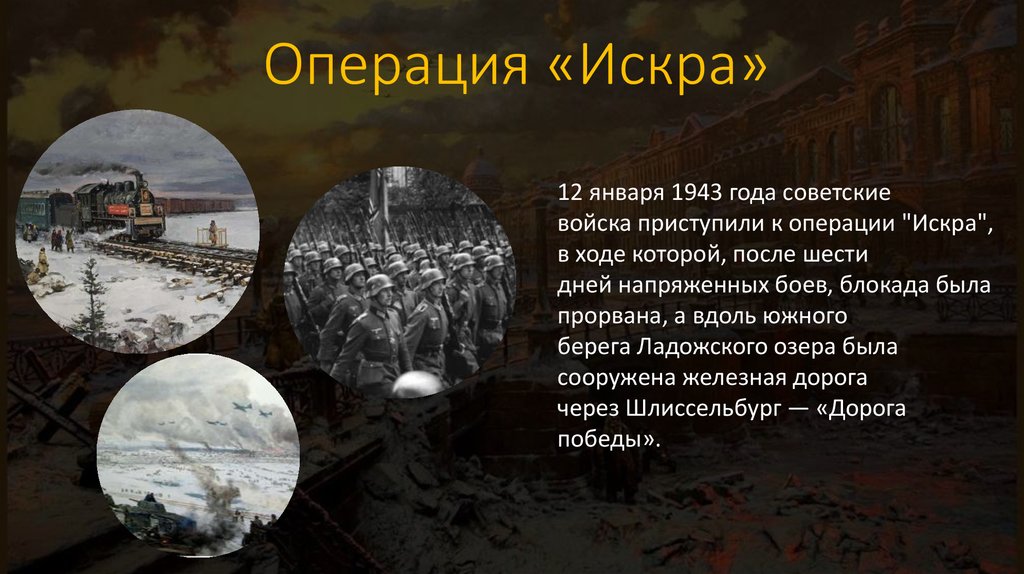

18 ноября 1942 года штаб Говорова представил Ставке план нового наступления двух советских фронтов с рабочим названием «Шлиссельбургская операция».

2 декабря Сталин утвердил его, приказав именовать операцию в документах и телефонных переговорах «Искрой». Судя по всему, вождь имел в виду известные строки декабриста Александра Одоевского: «Наш скорбный труд не пропадет: из искры возгорится пламя».

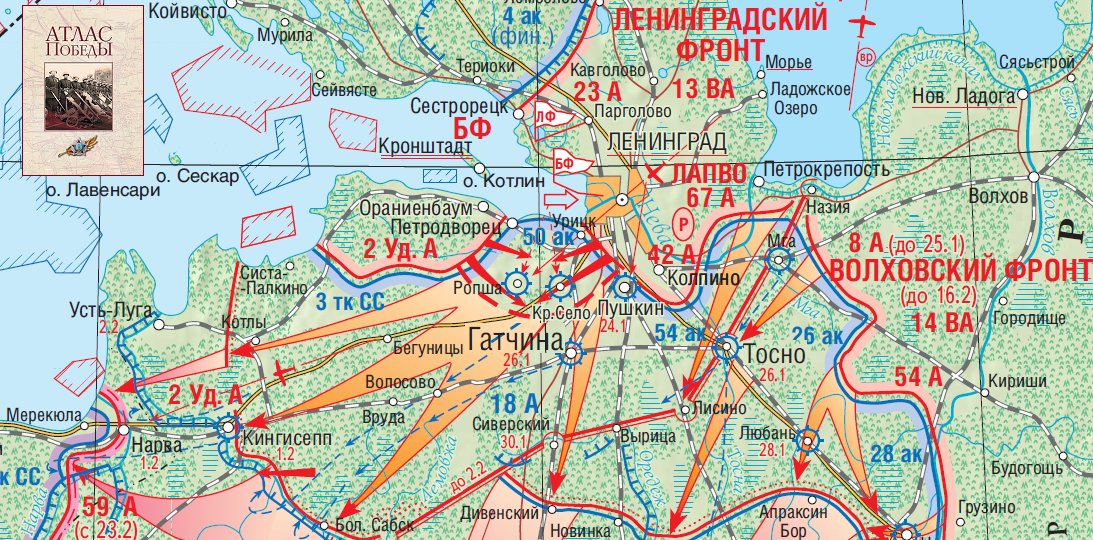

В документе констатировалось, что для прорыва блокады оба фронта выделят по одной ударной группе. Со стороны Ленинградского фронта — это 67-я армия генерала Михаила Духанова, от Волховского фронта — 2-я ударная армия третьего формирования генерала Владимира Романовского.

Начало операции устанавливалось на 1 января 1943 года. Представителем Ставки к Говорову Москва направила маршала Климента Ворошилова, к Мерецкову — генерала Жукова.

Все понимали, что задачи предстоят очень сложные.

В первую очередь, для 67-й армии, которой необходимо преодолеть широкую водную преграду в виде Невы на фронте 13 километров от истоков до Невской Дубровки, а затем лобовым ударом прорвать на левом крутом берегу (высотой 10-12 метров) сильную оборону немцев, которая совершенствовалась ими более полутора лет

Встреча с наступающими частями 2-й ударной армии планировалась в районе Синявина.

Участники предстоящей операции готовились к ней намного более тщательно, чем ранее. Мерецков лично вылетел в Ленинград, где вместе с Говоровым детально обсудил план наступления для синхронизации усилий двух фронтов. В свою очередь, командующий Ленинградским фронтом собрал в Смольном всех командиров дивизий 67-й армии, начальников штабов и командующих артиллерией соединений.

Командующий Волховским фронтом генерал Кирилл Мерецков

Фото: Минобороны России

В течение недели офицеры под руководством Говорова и начальника его штаба вырабатывали конкретные решения и планировали наступательную операцию по прорыву блокады, закончив сборы командно-штабной игрой на картах.

В первом эшелоне должны были наступать четыре стрелковых дивизии с бригадой легких танков. На левом фланге 86-я дивизия полковника Василия Трубачева нацеливалась в направлении Шлиссельбурга. На правом, на Мгу, — 45-я гвардейская дивизия полковника Анатолия Краснова. В центре были задействованы 268-я дивизия полковника Семена Борщева и 136-я генерала Николая Симоняка.

Во втором эшелоне у Ленинградского фронта находились три стрелковых дивизии и две бригады тяжелых и средних танков. Резервы планировалось ввести в бой не позднее вторых суток операции.

Борщев вспоминал, что на сборах Говоров не давал поблажек никому. Когда один из артиллеристов принял неправильное решение, командующий Ленинградским фронтом заметил ему, что он «стреляет» по своим войскам, и тут же отстранил от занимаемой должности.

«После этого случая мы поняли, что Говоров перед боями всех нас еще и еще раз испытывает и проверяет», — резюмировал комдив.

Лестницы и багры в качестве оружия пехоты

Старались учесть все. Например, чтобы в бою не терять управление войсками, дивизии Духанова были дополнительно оснащены радиостанциями.

Например, чтобы в бою не терять управление войсками, дивизии Духанова были дополнительно оснащены радиостанциями.

Будучи артиллеристом по воинской специальности, Говоров образовал несколько артгрупп из 1870 орудий и минометов — от дальнобойной до контрминометной. В отдельную группу были сведены дивизионы «катюш». Нашлось место и сверхмощной 406-миллиметровой морской пушке.

В какой-то момент возникла проблема: когда артиллеристы начнут вести огонь по врагу, некоторое количество рассеивающихся снарядов будет падать на лед Невы и ломать его, мешая переправе своих войск. Как быть?

Говоров предложил уничтожать цели на левом берегу орудиями прямой наводки. Для этого артиллерийские разведчики тщательно сличали фотопанораму вражеского берега с результатами своих наблюдений.

В дивизии Симоняка артиллерийский разведчик, молодой ленинградский художник-декоратор Василий Никифоров не просто наблюдал за противником, а, укрывшись в траншее, зарисовывал увиденное. Затем переползал на новое место, а вечером переносил наброски на четырехметровое панорамное полотно.

Всего же зоркий глаз разведчика-художника обнаружил 60 немецких огневых точек. Копии с его картины были переданы командирам дивизионов и батарей.

Материалы по теме:

Стрелковые же части первого эшелона ежедневно тренировались в бросках через Неву на участке 55-й армии, где река поворачивает в тыл. Согласно предварительным расчетам, батальоны и роты должны были преодолеть 600-800 метров открытого пространства за шесть-семь минут.

После этого пехотинцы карабкались на крутой «вражеский» берег с помощью лестниц и багров — было известно, что немцы кое-где поливают свои позиции водой. Лестницы также должны были помогать преодолевать полыньи. У многих на валенках были своего рода альпинистские «кошки».

Начало наступления на Ленинградском фронте. Танковая бригада готовится к бою

Фото: Григорий Чертов / РИА Новости

У саперов была своя головная боль: надо было придумать, как переправить через Неву танки и артиллерию. Зима, как назло, выдалась достаточно теплой, и Ставка по просьбе командования Ленинградским фронтом даже перенесла срок начала «Искры» на 12 января 1943 года.

В результате родилась идея колеи из дерева, скрепляющейся сквозными болтами. Предполагалось, что болты смерзнутся со льдом, и колея как бы приварится к замерзшей реке.

При испытаниях пробного участка прогиб льда под 30-тонным тягачом оказался небольшим. А как поведет себя лед при движении танков? Несколько легких Т-60 быстро пересекли реку, а вот Т-34 затонул, при этом его механик-водитель сержант Михаил Иванов благополучно выплыл.

Начальник инженерных войск Ленинградского фронта генерал Борис Бычевский вспоминал:

Причины разрушения льда установили быстро. Оказывается, болты еще не успели смерзнуться с ним. Очень уж мы поспешили с испытанием

Борис Бычевский генерал

Затонувший танк понтонеры вытащили на следующий день. А еще через несколько дней состоялось второе испытание, которое прошло удачно — Т-34 четыре раза прошел по колейному настилу.

«Противник не смекает об «Искре»»

Готовились и тренировались и во 2-й ударной армии, в составе которой было 11 стрелковых дивизий, в том числе две, передислоцированные из-под Сталинграда. Армии предстояло ломать оборону немцев на участке от Гонтовой Липки до Липок.

Армии предстояло ломать оборону немцев на участке от Гонтовой Липки до Липок.

6 января 1943 года Ворошилов доложил Сталину: «Об «Искре» по всем признакам пока противник не смекает. Фронты ведут работу как следует, скрытно».

В свою очередь 10 января Жуков сообщил в Ставку, что взаимодействие на стыках 2-й ударной армии, соединений и частей отработано слабо, а также неправильно действуют артиллеристы — много времени отводится на разные артналеты и мало на методическую прицельную стрельбу по огневым точкам. Но эти недостатки, по словам генерала, устраняются.

Линдеман ожидал советского наступления, но не знал ни его сроков, ни направления главного удара. На всякий случай он держал резервы в глубине обороны

Своего главного козыря в виде 12-й танковой дивизии, переданной осенью в состав группы армий «Центр», он лишился. У него остался 502-й тяжелый танковый батальон, в котором имелись новые тяжелые танки «тигр».

В девять часов тридцать минут утра 12 января 1943 года артиллерия двух советских фронтов открыла огонь по немецким позициям. Одновременно били тяжелые гаубицы, легкие пушки, орудия большой мощности. Артподготовку завершал залп «катюш».

Одновременно били тяжелые гаубицы, легкие пушки, орудия большой мощности. Артподготовку завершал залп «катюш».

Не дождавшись ее завершения, без десяти минут двенадцать штурмовые отряды стрелковых дивизий 67-й армии начали форсирование Невы и едва не попали под огонь гвардейских минометов.

Атаку поддерживали почти 150 легких танков и бронеавтомобилей, переправлявшихся вслед за стрелками.

Материалы по теме:

На флангах 67-й армии наступление развивалось тяжело — 86-я стрелковая дивизия залегла на льду под шквальным огнем противника из Шлиссельбурга и не смогла продвинуться вперед.

Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время начала прорыва блокады, январь 1943 года

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

45-я гвардейская дивизия, наступавшая с Невского пятачка вместе с приданным 118-м отдельным танковым батальоном, потеряла в районе 8-й ГРЭС почти две тысячи раненых и убитых и смогла овладеть только первой линией немецких траншей. Все танки батальона к концу дня были подбиты.

Гораздо успешнее действовали войска на центральном участке, где лидером наступления стала дивизия Симоняка. К исходу 12 января ее полки, сломив сопротивление 170-й пехотной немецкой дивизии, смогли создать на левом берегу Невы плацдарм глубиной до трех километров и шириной до шести.

Командир 136-й стрелковой дивизии генерал Николай Симоняк на наблюдательном пункте, 12 января 1943 года

Фото: Борис Кудояров / РИА Новости

Это позволило перебросить туда 86-ю дивизию, которая продолжила движение к Шлиссельбургу уже с захваченного участка, и начать переправлять с советского берега средние и тяжелые танки.

Сначала разделаться с 67-й армией РККА

В одиннадцать часов пятнадцать минут пошли вперед бойцы 2-й ударной армии, а через 15 минут — части 8-й армии, наносившие южнее вспомогательный удар.

Несмотря на мощный артналет, не все огневые точки врага удалось подавить. Значительное количество танков подорвалось на минах, наступление пехоты по торфяным зимним болотам проходило тяжело. Все эти факторы сразу сказались на темпе продвижения Волховского фронта.

Все эти факторы сразу сказались на темпе продвижения Волховского фронта.

Немецкие солдаты у 7,92-миллиметрового пулемета MG-34 на позиции под Ленинградом

Фото: Nationaal Archief van Nederland

В первый день успеха добилась лишь 327-я дивизия полковника Николая Полякова, захватившая большую часть германских позиций в роще «Круглая». Немцы оказывали ожесточенное сопротивление в центре и на правом фланге наступления, и опорные пункты Рабочий поселок №8 и Липки взять не удалось. Их пришлось обходить стороной.

Наступление на сравнительно широком фронте 67-й армии привлекло внимание Линдемана, который решил, что это более слабый противник, чем 2-я ударная, и с ним будет легче разделаться. 12 января немецкий генерал усилил оборону, введя в сражение отдельные батальоны из состава 61-й и 96-й пехотных дивизий, а также 5-й горнострелковой.

На следующий день бои приняли особо ожесточенный характер, в ходе которых стороны обменивались яростными контрударами. Ежесуточные потери 67-й армии составляли 700-900 убитых.

Красная армия в условиях очень трудной местности буквально прогрызала оборону немцев, представлявшую собой многочисленные дзоты, развитую систему траншей, руины 8-й ГРЭС, почти неприступным бастионом возвышавшиеся над Невой

Не забывали и об уничтожении главной опоры германской обороны — ее артиллерии.

13 января Говоров и Мерецков ввели в бой резервы, в том числе танковые бригады, чтобы нарастить силу удара. Глубокое эшелонирование советских войск в операции «Искра» стало одной из новинок, которые помогли достичь успеха.

В результате 256-я стрелковая дивизия Федора Фетисова из состава 2-й ударной очистила от врага Рабочий поселок №7, станцию Подгорную и вышла на подступы к Синявину.

372-я дивизия под командованием полковника Петра Радыгина захватила Рабочие поселки №4 и 8 и к 17 января наступала на Рабочий поселок №1. Одни из самых тяжелых боев завязались за Рабочий поселок №5, превращенный в мощный опорный пункт с круговой обороной. Его гарнизон насчитывал более тысячи человек.

Конец «бутылочного горла»

С востока поселок атаковали волховцы — 18-я стрелковая дивизия генерала Михаила Овчинникова (одна из двух сталинградских), с запада — полки Николая Симоняка. Действия советской пехоты поддерживали две танковые бригады. Трофеями стали два «тигра», которые были переправлены позднее на полигон в подмосковную Кубинку и детально исследованы перед Курской битвой.

Советские бойцы в бою на окраине Шлиссельбурга, январь 1943 года

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

К 18 января командованию 18-й германской армии стало очевидно, что «бутылочному горлу» приходит конец. Гарнизон Шлиссельбурга получил приказ, бросая все тяжелое вооружение, срочно уходить на юг, к Синявинским высотам, а защитникам Рабочего поселка №5 — держаться до тех пор, пока отступающие не достигнут своих войск.

136-я дивизия отбила неприятельский контрудар и ворвалась в поселок, где 18 января и произошла встреча с частями Овчинникова. В тот же день от врага был окончательно освобожден Шлиссельбург, и пал опорный пункт Липки.

Материалы по теме:

Узнав о прорыве блокады, Государственный комитет обороны приказал возвести на освобожденной территории временную железную дорогу. В течение 17 суток от станции Поляны до Шлиссельбурга через Рабочие поселки №1, 2, 3 была построена линия, получившая официальное название «Дорога Победы».

Неофициально она именовалась «коридором смерти», поскольку вражеская авиация совершала на нее периодические налеты, а отдельные участки пути подвергались обстрелу дальнобойными орудиями со стороны Мги. В ответ открывала огонь крупнокалиберная советская артиллерия, в том числе и пушки, снятые с кораблей. Были также построены несколько автодорог с грунтовым покрытием и возведен ряд мостов через Неву.

Саперы Волховского фронта — рядовой Александр Зубакин и сержант Михаил Каминский — делают проходы в проволочном заграждении на подступах к Синявину

Фото: Борис Лосин / РИА Новости

Рабочий поселок №6 был освобожден 25 января. Что касается Синявинских высот, то в директиве Ставки от 1 февраля 1943 года констатировалось, что «фронтальные удары в районе Синявина не дали до сих пор должных результатов».

Несмотря на то что РККА не удалось окружить войска 18-й армии, а злополучные высоты остались в руках врага, операция «Искра» навсегда похоронила даже теоретическую возможность взять штурмом Ленинград. Впереди предстояли новые бои для полного снятия блокады, но стратегическая инициатива на Северо-Западном направлении прочно перешла к Красной армии.

Календарь военного дневника на 1939 год

Stone & Stone: Календарь военного дневника на 1939 год

| Календарь военного дневника на 1939 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Онлайн-база данных из Второй мировой войны книг и информации в Интернете с 1995 года

Главная Рецензии на книги Военный дневник Случайная книга Продавайте свои книги Ссылки Второй мировой войны О нас Конфиденциальность и файлы cookie Также посетите нашу базу данных армий Второй мировой войны , включая боевые порядки и истории подразделений для сухопутных войск западных союзников, Германии, Италии и Советского Союза.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

88898

9

99

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

НОВОСТИ

КНИГИ

АВТОРЫ

ИЗДАТЕЛИ

САМОИЗДАТЕЛИ

КНИГОПРОДАВЦЫ

АРМИИ

ИГРЫ

.

[email protected]

19:46, 17 декабря 2022 г.

Операции и кодовые названия Второй мировой войны

«Искра» была советской наступательной операцией, также известной как «4 -я -я Синявинская наступательная операция», по открытию сухопутного коридора в Ленинград (12/30 января 1943 г.).

Город был отрезан с 15 сентября 1941 г., когда генерал-полковник Георг фон Кхлер (с 16 января 1942 г. генерал-полковник Георг Линдеманн) 18 -я -я армия , самое северное соединение генерал-фельдмаршала Вильгельма Риттера фон Лееба (с 17 января 1942 г.42 von Kchler’s) Heeresgruppe ‘Nord’ , заняла Петрокрепость (нем. Schlssselburg) на южном берегу Ладожского озера.

В Ленинграде вторая блокадная зима прошла не так плохо, как первая. Пока Ладожское озеро было открыто, лодки смогли доставить припасы для войск и мирных жителей и эвакуировать почти 500 000 человек. Попытка немцев использовать катамаранные паромы Siebel с авиационными двигателями и легкой зенитной установкой, чтобы воспрепятствовать советскому движению через озеро, потерпела неудачу. Осенью 1942 Советы проложили в озере электрический кабель и бензопровод, а после того, как озеро замерзло, построили ледовую дорогу и установили высоковольтные линии электропередач. Таким образом, в Ленинграде у людей было достаточно еды, по крайней мере, чтобы выжить, а электроэнергии было достаточно для работы хотя бы некоторых промышленных объектов города. Что было неоспоримо, так это то, что 5000 или 6000 тонн припасов, которые грузовики могли доставлять по льду каждый день, едва могли прокормить город и фронт. Обычно второй по величине промышленный центр в СССР, Ленинград был способен внести гораздо больший вклад в советские военные усилия, чем сейчас, за счет эксплуатации объектов в поле зрения фронта как для пропаганды, так и для производства.

Пока Ладожское озеро было открыто, лодки смогли доставить припасы для войск и мирных жителей и эвакуировать почти 500 000 человек. Попытка немцев использовать катамаранные паромы Siebel с авиационными двигателями и легкой зенитной установкой, чтобы воспрепятствовать советскому движению через озеро, потерпела неудачу. Осенью 1942 Советы проложили в озере электрический кабель и бензопровод, а после того, как озеро замерзло, построили ледовую дорогу и установили высоковольтные линии электропередач. Таким образом, в Ленинграде у людей было достаточно еды, по крайней мере, чтобы выжить, а электроэнергии было достаточно для работы хотя бы некоторых промышленных объектов города. Что было неоспоримо, так это то, что 5000 или 6000 тонн припасов, которые грузовики могли доставлять по льду каждый день, едва могли прокормить город и фронт. Обычно второй по величине промышленный центр в СССР, Ленинград был способен внести гораздо больший вклад в советские военные усилия, чем сейчас, за счет эксплуатации объектов в поле зрения фронта как для пропаганды, так и для производства.

Итак, после провала их первой попытки преодоления блокады в ‘3 -й -й Синявинской наступательной операции’ в период с августа по октябрь 1942 г. генерал Полковник (с 17 ноября генерал) Л.А. Говоров Ленинградского фронта и генерал Кирилл А. Волховский фронт Мерецкова получил оперативное указание начать подготовку к новому наступлению. Когда наступила долгая тьма зимних месяцев, подкрепления с востока переправились через Ладожское озеро и двинулись на линию Ленинградского фронта.

Группа вооруженных сил «Норд» с некоторым беспокойством наблюдала за этими советскими разработками. Занимая относительно бездействующий фронт, эта группа армий оставалась без внимания на протяжении большей части 1942 г., не могла полностью восполнить потери, понесенные предыдущей зимой, и была привязана к статичной обороне, которую можно было атаковать в любой момент. нескольких критических точек. В районе Ленинграда, и особенно в «узком месте» ( Flaschenhals ), выступе группы армий к южному берегу Ладожского озера между восточным берегом Невы на западе и районом между Липкой и Буграми на востоке, Heeresgruppe «Норд» функционировала как основная опора немецкой стратегии в Северной Европе, но если немецкая власть над Ленинградом будет сломлена, Германия неизбежно начнет терять контроль над Балтийским морем: тогда Финляндия окажется в изоляции; перевозка шведской железной руды на кораблях окажется под угрозой; и все важные районы подготовки подводных лодок в этом море окажутся под серьезной угрозой.

За 16 месяцев провел Flaschenhals , Heeresgruppe ‘Nord’ создал густую сеть оборонительных сооружений на болотистой местности и превратил Шлиссельбург, несколько более мелких поселений и отдельные участки леса в укрепленные опорные пункты. Но поскольку между двумя фронтами «узкого горлышка», один обращенный на запад, а другой на восток, всего от 6 до 9 миль (от 10 до 14,5 км), у защитников почти не было места для маневра. Советы извлекли много важных тактических уроков во время боев за этот район летом и осенью 1942 года и в следующие три месяца отрепетировали все возможные тактики и маневры для захвата каждой из отдельных немецких позиций. Это был метод, который использовали сами немцы в 1940 для подготовки к штурму бельгийских фортов в «Зихельшнитт».

Таким образом, в период после провала «3-й -й -й Синявинской наступательной операции» в контексте крупного зимнего наступления 1942/43 г. на всем протяжении Восточного фронта Советы тщательно спланировали и отрепетировали в целом более профессиональное предприятие с использованием более крупных сил на меньшем фронте, чтобы обеспечить подавляющее превосходство сил.

Генерал-майора Духанова М.П. 67 -я -я армия Ленинградского фронта Говорова всю вторую половину декабря 1942 года усиленно готовилась к сложнейшей задаче броска по льду реки Невы прямо на неподвижные укрепления немцев. 25 декабря состоялось совещание командующих, в том числе маршала Советского Союза Климента Е. Ворошилов как руководитель операции Ставки занимался вопросами, поднятыми программой учений, предшествующих собственно операции, и вплоть до первой недели 19 января.43 полка прошли специальную подготовку на Токсовском полигоне, чтобы научиться двигаться через «противопожарные стены», созданные советской артиллерией. 67-я -я -я армия не имела боевого опыта, на котором можно было бы извлечь уроки штурма сильно укрепленных позиций, и именно по этой причине был необходим период интенсивной подготовки.

С запада 67-я -я -я армия должна была наступать на восток через р. Неву между Ладожским озером и Невской Дубровкой, а с востока генерал-лейтенанта Владимира З. Романовского 2 -я -я ударная армия Волховского фронта Мерецкова должна была наступать на запад между Ладожским озером и Гонтовой Липкой, причем предполагалось, что два соединения сойдутся севернее Синявино и таким образом создадут узкий сухопутный коридор в Ленинград с востока. Левый фланг 2-й -й -й ударной армии поддерживала 8-я -я -я армия генерал-лейтенанта Филиппа Николаевича Старикова.

Романовского 2 -я -я ударная армия Волховского фронта Мерецкова должна была наступать на запад между Ладожским озером и Гонтовой Липкой, причем предполагалось, что два соединения сойдутся севернее Синявино и таким образом создадут узкий сухопутный коридор в Ленинград с востока. Левый фланг 2-й -й -й ударной армии поддерживала 8-я -я -я армия генерал-лейтенанта Филиппа Николаевича Старикова.

«Искра», таким образом, объединила 20 советских дивизий и 15 бригад при поддержке 4600 артиллерийских орудий, 500 бронемашин и 900 самолетов, против шести немецких дивизий при поддержке 700 артиллерийских орудий, 50 бронемашин и неизвестного количества самолетов.

Основным немецким соединением, которому угрожала «Искра», был XXVI корпус генерала Эрнста фон Лейзера , поддерживаемый с юга LIV корпусом генерала Эрика Хансена.

Район к югу от Ладожского озера, в котором предстояло сражаться с «Искрой», был густо засажен деревьями, со значительной площадью заболоченных земель (особенно торфяных залежей) ближе к озеру, и густота этого лесного массива защищала каждую сторону от визуальное наблюдение. Каждый из этих факторов сыграл значительную роль в снижении подвижности техники и артиллерии, что имело большее значение для немецкой обороны, чем для советского наступления. Что касается факторов рельефа, то ключевой особенностью были Синявинские высоты, около 49На 0 футов (150 м) выше окружающей равнинной местности: они составляли одну из немногих сухих и чистых областей и, кроме того, обеспечивали хорошие поля для наблюдения.

Каждый из этих факторов сыграл значительную роль в снижении подвижности техники и артиллерии, что имело большее значение для немецкой обороны, чем для советского наступления. Что касается факторов рельефа, то ключевой особенностью были Синявинские высоты, около 49На 0 футов (150 м) выше окружающей равнинной местности: они составляли одну из немногих сухих и чистых областей и, кроме того, обеспечивали хорошие поля для наблюдения.

Поскольку линия фронта очень мало изменилась с начала блокады Ленинграда, как отмечалось выше, немецкие войска построили густую сеть оборонительных опорных пунктов, соединенных между собой окопами и защищенных обширными заграждениями, минными полями и блокирующими зонами артиллерийского огня. и минометный огонь. Немцы также оценили, что река Нева и связанные с ней болота частично промерзали зимой до такой глубины, что позволяла пройти пехоте, но не тяжелой технике.

Немцы слишком хорошо понимали, что прорыв осады имел большое значение для Советов. Однако неминуемый разгром -й 6-й -й -й армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса в Сталинграде и советская «Великолукская наступательная операция» южнее Ленинграда в совокупности привели к тому, что -й группе вооруженных сил «Норд» был отдан приказ перейти к обороне и обеспечить множество формирований для отвлечения в районы, которые, как считается, находятся под большей угрозой: например, большая часть 9 генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна0569 11 -я -я армия , которая должна была возглавить штурм Ленинграда в сентябре 1942 года и которая сорвала последнее советское наступление, в октябре была передана в состав Heeresgruppe ‘Mitte’ , а еще девять дивизий также были переведены в другие сектора.

Однако неминуемый разгром -й 6-й -й -й армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса в Сталинграде и советская «Великолукская наступательная операция» южнее Ленинграда в совокупности привели к тому, что -й группе вооруженных сил «Норд» был отдан приказ перейти к обороне и обеспечить множество формирований для отвлечения в районы, которые, как считается, находятся под большей угрозой: например, большая часть 9 генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна0569 11 -я -я армия , которая должна была возглавить штурм Ленинграда в сентябре 1942 года и которая сорвала последнее советское наступление, в октябре была передана в состав Heeresgruppe ‘Mitte’ , а еще девять дивизий также были переведены в другие сектора.

Таким образом, к началу «Искры» 18 -я -я армия состояла из 26 дивизий, раскинутых на фронте протяженностью 280 миль (450 км), и в результате соединения армии были растянуты очень тонко и не имели дивизии. -размерные резервы. Каждая дивизия имела тактический резерв в один или два батальона, а армейские резервы состояли из частей 9-го полка генерал-лейтенанта Фердинанда Нльдехена.0569 96 th Division и генерал-лейтенанта доктора Юлиуса Рингеля 5 th Gebirgsdivision . Воздушная поддержка Heeresgruppe ‘Nord’ вообще, и 18 й армии в частности, была обязанностью Luftflotte I генерал-полковника Альфреда Келлера.

Каждая дивизия имела тактический резерв в один или два батальона, а армейские резервы состояли из частей 9-го полка генерал-лейтенанта Фердинанда Нльдехена.0569 96 th Division и генерал-лейтенанта доктора Юлиуса Рингеля 5 th Gebirgsdivision . Воздушная поддержка Heeresgruppe ‘Nord’ вообще, и 18 й армии в частности, была обязанностью Luftflotte I генерал-полковника Альфреда Келлера.

Пять немецких дивизий и часть шестой удерживали узкий коридор, разделявший Ленинградский и Волховский фронты. В этом Flaschenhals , немецкие дивизии были хорошо укреплены, так как линия фронта практически не изменилась с сентября 1941 года. район, ограниченный с востока Липкой и Гонтовой Липкой, с запада Шлиссельбургом и Невской Дубровкой, с севера Ладожским озером, а с юга Синявино, тем самым прорвал блокаду Ленинграда к концу января 1943 г. Это означало захват «Узкого места» и открытия коридора шириной около 6 миль (10 км) в Ленинград. После этого оба фронта должны были отдохнуть 10 дней и возобновить наступление на пункты южнее, чтобы расширить коридор восток-запад, созданный в «Искре».

После этого оба фронта должны были отдохнуть 10 дней и возобновить наступление на пункты южнее, чтобы расширить коридор восток-запад, созданный в «Искре».

Основное различие между «3 рд Синявинской наступательной операцией» и «Искрой» заключалось в том, где должен был быть нанесен главный удар последней. В сентябре 1942 года советские войска нанесли удар в районе южнее Синявино, чуть севернее Тосно, что дало им возможность окружить несколько немецких дивизий, но также сделало их уязвимыми для фланговых ударов с севера, находившегося в то, что послужило причиной провала наступления. «Искру» предстояло теперь предпринять в районе севернее Синявина и, таким образом, ближе к южному берегу Ладожского озера, что, с одной стороны, снимало угрозу фланговых ударов и тем повышало шансы на успех, а с другой с другой стороны, вынудили Советы отказаться от идеи окружить большую часть немецких войск в «узком месте» и тем самым уменьшить масштаб любой победы.

В «Искре» основной вес сходящихся ударов наступления должны были нанести 67-я -я -я армия Духанова с запада и 2-я -я -я ударная армия Романовского с востока, а 8-я -я -я армия Старикова — на предпринять ограниченное наступление на левом фланге 2-й -й -й ударной армии и обороняться в другом месте. Поддержку с воздуха должны были оказать 13-я -я -я воздушная армия генерал-лейтенанта Степана Дмитриевича Рыбальченко и 14-я 90-я воздушная армия генерал-лейтенанта Ивана Петровича Журавлева.0565-й -й Воздушной Армии.

Поддержку с воздуха должны были оказать 13-я -я -я воздушная армия генерал-лейтенанта Степана Дмитриевича Рыбальченко и 14-я 90-я воздушная армия генерал-лейтенанта Ивана Петровича Журавлева.0565-й -й Воздушной Армии.

Соединения двух фронтов, выделенные «Искре», также получили серьезное усиление в виде не только пополнений и дополнительных дивизий и бригад, но и дополнительных артиллерийских и инженерных частей, считавшихся необходимыми для трудной задачи прорыва подготовленных немцами оборона. В состав специализированных частей зимнего боя входили три лыжные бригады и четыре батальона аэросаней.

Кроме того, для обеспечения того, чтобы советские войска действовали под эгидой превосходства в воздухе, которого им не хватало в 3 рд Синявинская наступательная операция», численность авиации в этом районе была доведена до более чем 800 самолетов, в основном истребителей.

Болотистая местность, на которой предстояло вести бои за «Искру», не подходила для развертывания крупных танковых сил, поэтому бронетанковая поддержка состояла в основном из танковых батальонов, усиливающих дивизии, или расширенных бригад, которые должны были действовать самостоятельно.

Старт «Искры» изначально был запланирован на 1 января, но из-за плохого состояния льда на Неве 67 -й -й армии пришлось переправляться, что привело к задержке на 10/12 января. Чтобы уменьшить вероятность того, что какие-либо детали операции попадут в руки немцев, в планировании было задействовано лишь небольшое количество старших офицеров, все передислокации происходили в плохую погоду или ночью, а подготовка к атаке имитировалась в других районах, чтобы сбить с толку. немцы. 10 января Ставка направила в качестве своего представителя генерала Георгия К. Жукова для координации боя, на следующий день советские дивизии и бригады заняли исходные позиции, а еще через день танковые части первого эшелона двинулись рано заняли передовые позиции.

В ночь с 11 на 12 января советские бомбардировщики атаковали штабы немецких дивизий и артиллерийские позиции, чтобы нарушить возможности немецкого управления и контроля, а также атаковали немецкие аэродромы и узлы связи, чтобы нарушить поток подкреплений.

Собственно «Искра» началась в 09.30 12 января, когда два советских фронта начали артиллерийскую подготовку, в которой было задействовано 286 артиллерийских орудий и продолжалась 140 минут на западной стороне и 105 минут на восточной стороне, а наступление началось пять за несколько минут до того, как артиллерийская подготовка завершилась насыщающим площадь огнем неуправляемых артиллерийских реактивных снарядов «Катюша». Войска Ленинградского фронта добились наибольшего успеха между Шлиссельбургом на севере и Городком 1 на юге. Здесь 136 -я -я и 268-я -я -я дивизии при поддержке танков и артиллерии захватили плацдарм через реку Неву шириной около 3,1 мили (5 км) и глубиной 1,9 мили (3 км). В 18.00 советские саперы навели мосты в районе Марьино, чтобы дать возможность продвинуться войскам второго эшелона. Однако атаки южнее, в районе Городка 1, привели к захвату только первой линии немецких окопов. На крайнем севере наступление на Шлиссельбург провалилось. К ночи Ленинградский фронт решил использовать захваченный его войсками плацдарм, и войска, наступавшие за Неву на Шссельбург, были передислоцированы на плацдарм и начали наступление с юга в направлении на Шссельбург.

Наступление Волховского фронта было менее успешным, 2-й -й -й ударной армии удалось охватить, но не уничтожить опорные пункты немцев у Липки и Рабочего поселка № 8. Последний представлял собой внушительную позицию с 16 дзотами и удерживался 700 человек. люди. Сильный фланговый огонь с этих опорных пунктов предотвратил дальнейшее продвижение советских войск, но 2-я -я -я ударная армия прорвала немецкую оборону на глубину около 1,25 мили (2 км) между этими точками. Еще южнее, между рабочим поселком № 8 и Круглой рощей, продвижение составляло от 0,6 до 1,25 мили (от 1 до 2 км) в глубину, но еще южнее 8 -й -й армии фланговым ударом удалось захватить только первую линию немецких окопов.

Немцы сразу начали перебрасывать в район резервы. Одна боевая группа в составе пяти батальонов 96 -й -й дивизии при поддержке артиллерии и четырех тяжелых танков PzKpfw VI Tiger I двинулась на Городок 2 для усиления -й -й -й дивизии генерал-лейтенанта Эрвина Сандера к западу от -й дивизии. . Аналогичная Kampfgruppe , опять же на базе батальонов 9-й0569 96 -й -й дивизии , был направлен в Рабочий посёлок № 1 для поддержки -й 227-й -й -й -й дивизии генерал-лейтенанта Фридриха фон Скотти.

. Аналогичная Kampfgruppe , опять же на базе батальонов 9-й0569 96 -й -й дивизии , был направлен в Рабочий посёлок № 1 для поддержки -й 227-й -й -й -й дивизии генерал-лейтенанта Фридриха фон Скотти.

В течение следующих пяти дней шли очень ожесточенные бои, поскольку Советы медленно продвигались через немецкую оборону и отражали немецкие контратаки. 13 января плохая погода помешала Советам использовать свою авиацию, и в этот день Советы почти не продвинулись вперед и понесли большие потери. После того, как их контратаки не смогли отбросить советские войска, немцы приступили к дальнейшему укреплению района, собрав Kampfgruppen набрана из дивизий, дислоцированных на более спокойных участках фронта. These included Kampfgruppen from Generalleutnant Martin Grase’s 1 st Division , Generalleutnant Werner Hhner’s 61 st Division , Ringel’s 5 th Gebirgsdivision and Generalleutnant der Polizei Alfred Wnnenberg’s SS Division ‘Polizei’ .

14 января улучшение погоды позволило снова летать, и наступление советских войск возобновилось, хотя и медленными темпами. Для ускорения окружения опорного пункта у Липки, восточнее Шлиссельбурга на южном берегу Ладожского озера, советские войска использовали 12 -й -й лыжной бригады, которая перешла лед озера и атаковала пути сообщения немецкого гарнизона. К исходу дня немецкие войска в районах Липки и Шлиссельбурга были почти полностью отрезаны.

В период с 15 по 17 января войска советских фронтов с боями вышли навстречу друг другу, захватив опорные пункты у рабочих поселков №№ 3, 4, 7 и 8 и большую часть г. Шссельбург. К ночи 17 января советские западные и восточные авангарды находились всего в 0,9до 1,25 мили (от 1,5 до 2 км) между рабочими поселками №№ 1 и 5. -я и -я дивизии встретились у Рабочего поселка № 1, тем самым технически прорвав блокаду и ознаменовав важную дату блокады Ленинграда и тем самым отрезав немецкие войска севернее поселка. Gruppe ‘Hhner’ под командованием Hhner, командира 9-го0569 61 st Дивизия , в составе пары Kampfgruppen , должна была удерживать коридор между рабочими посёлками №№ 1 и 5, но не смогла этого сделать. Позже в тот же день советские войска захватили Рабочий поселок № 5, отразив сильную контратаку немцев. Передовые части 136-й -й -й -й дивизии 67-й -й -й -й ударной армии и 18-й -й -й ударной армии 2-й -й -й дивизии соединились севернее населенного пункта в 11.45. 9Группа 0569 «Hhner» также была отрезана, и ей было приказано прорваться через лесной массив в сторону Синявино до прибытия основных советских сил, которые сделали такой побег невозможным. Бросив свою артиллерию и тяжелую технику, Gruppe ‘Hhner’ прошла сквозь строй советского огня по «коридору смерти» и 19/20 января достигла Синявино. Этот прорыв дорого обошелся каждой стороне.

Gruppe ‘Hhner’ под командованием Hhner, командира 9-го0569 61 st Дивизия , в составе пары Kampfgruppen , должна была удерживать коридор между рабочими посёлками №№ 1 и 5, но не смогла этого сделать. Позже в тот же день советские войска захватили Рабочий поселок № 5, отразив сильную контратаку немцев. Передовые части 136-й -й -й -й дивизии 67-й -й -й -й ударной армии и 18-й -й -й ударной армии 2-й -й -й дивизии соединились севернее населенного пункта в 11.45. 9Группа 0569 «Hhner» также была отрезана, и ей было приказано прорваться через лесной массив в сторону Синявино до прибытия основных советских сил, которые сделали такой побег невозможным. Бросив свою артиллерию и тяжелую технику, Gruppe ‘Hhner’ прошла сквозь строй советского огня по «коридору смерти» и 19/20 января достигла Синявино. Этот прорыв дорого обошелся каждой стороне.

К утру советские войска очистили Шссельбург и Липку и приступили к уничтожению сил, оставшихся в лесах, лежащих южнее Ладожского озера. В течение 19/21 января советские войска планомерно завершали разгром окруженных немецких войск и пытались расширить наступление на юг в направлении Синявино. Here the 18 th Army had significantly reinforced its positions with the SS-Polizeidivision , Generalleutnant Otto Sponheimer’s 21 st Division , and soon after them Generalleutnant Siegfried Thomaschki’s 11 th Division and Generalleutnant Johann Зиннхубера 28 th Jgerdivision .

В течение 19/21 января советские войска планомерно завершали разгром окруженных немецких войск и пытались расширить наступление на юг в направлении Синявино. Here the 18 th Army had significantly reinforced its positions with the SS-Polizeidivision , Generalleutnant Otto Sponheimer’s 21 st Division , and soon after them Generalleutnant Siegfried Thomaschki’s 11 th Division and Generalleutnant Johann Зиннхубера 28 th Jgerdivision .

Советские войска захватили Рабочий поселок №6, но продвинуться дальше не смогли. После 21 января на фронте не произошло никаких изменений. Не имея возможности продвинуться дальше, советские войска начали укреплять захваченный ими район в качестве основного средства предотвращения любой попытки Германии восстановить осаду Ленинграда.

22 января начались работы по восстановлению железнодорожного сообщения между Ленинградом и остальной частью СССР через захваченный коридор, а движение по новому пути началось 6 февраля, через неделю после окончания «Искры». ‘, который стоил Советам 33,940 человек убиты и пропали без вести вместе с 81 140 ранеными и больными, а у немцев 12 000 убитых и неизвестное количество раненых.

‘, который стоил Советам 33,940 человек убиты и пропали без вести вместе с 81 140 ранеными и больными, а у немцев 12 000 убитых и неизвестное количество раненых.

В целом, «Искра» стала небольшой, но крупной стратегической победой Советов. Операция устранила всякую возможность захвата Ленинграда и соединения немцев с воюющими финнами, а также открыла путь к активизации Ленинградского фронта людьми, боеприпасами и припасами для более эффективного взаимодействия с Волховский фронт. Для мирных жителей Ленинграда «Искра» означала, что к ним могло попасть больше еды и больше их можно было эвакуировать из города.

Прорыв немецкой осады также имел важные стратегические последствия, хотя это было омрачено капитуляцией последнего немецкого котла в Сталинграде 2 февраля. Помимо повышения Говорова, успех «Искры» означал присвоение Жукову звания маршала Советского Союза 18 января.

На другой стороне пересмотренного фронта 18 -я -я армия была сильно истощена, а ее уцелевшие соединения были истощены. Не имея достаточного подкрепления, Heeresgruppe «Норд» решила сократить свою линию фронта, эвакуировав Демянский «котел» (фактически выступ) в течение марта. Котел удерживался в течение 1942 года, несмотря на то, что несколько месяцев находился в окружении, поскольку это был важный стратегический плацдарм. Вместе с Ржевским выступом, также эвакуированным весной 1943 г., он мог быть использован как плацдарм для окружения значительных советских сил.

Не имея достаточного подкрепления, Heeresgruppe «Норд» решила сократить свою линию фронта, эвакуировав Демянский «котел» (фактически выступ) в течение марта. Котел удерживался в течение 1942 года, несмотря на то, что несколько месяцев находился в окружении, поскольку это был важный стратегический плацдарм. Вместе с Ржевским выступом, также эвакуированным весной 1943 г., он мог быть использован как плацдарм для окружения значительных советских сил.

Несмотря на свой успех, Ставка оценила тот факт, что «Искра» была неполной победой, поскольку новый коридор в Ленинград был узким и все еще находился в пределах досягаемости немецкой артиллерии. Несмотря на интенсивные немецкие бомбардировки и минирование, Ладожская «ледяная дорога», дополненная топливным трубопроводом, таким образом, продолжала перевозить предметы первой необходимости, но с новой железной дорогой можно было доставить больший объем угля, а также продукты питания и другие предметы первой необходимости. . Голод, унесший стольких жизней в Ленинграде, теперь был несколько менее суровым, но попытка расширить сухопутный путь в Ленинград, взяв Мгу и тем самым открыв железнодорожную линию, соединяющую Ленинград и Волхов, потерпела неудачу, так как немецкие резервы хлынули в район Синявино.