Содержание

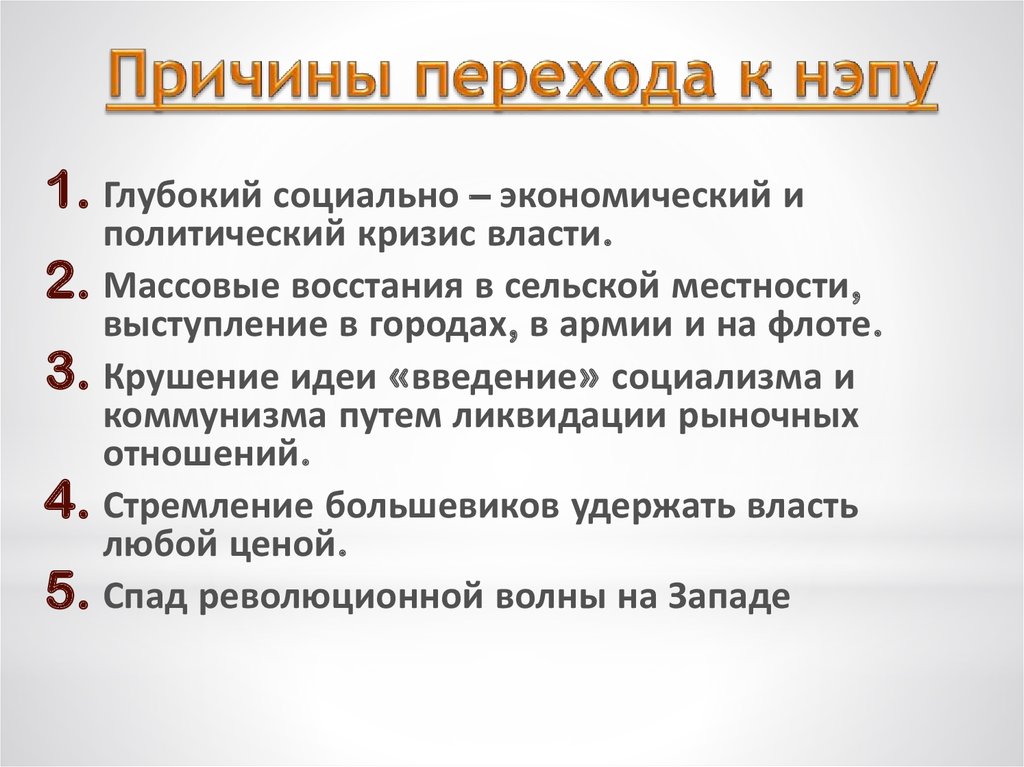

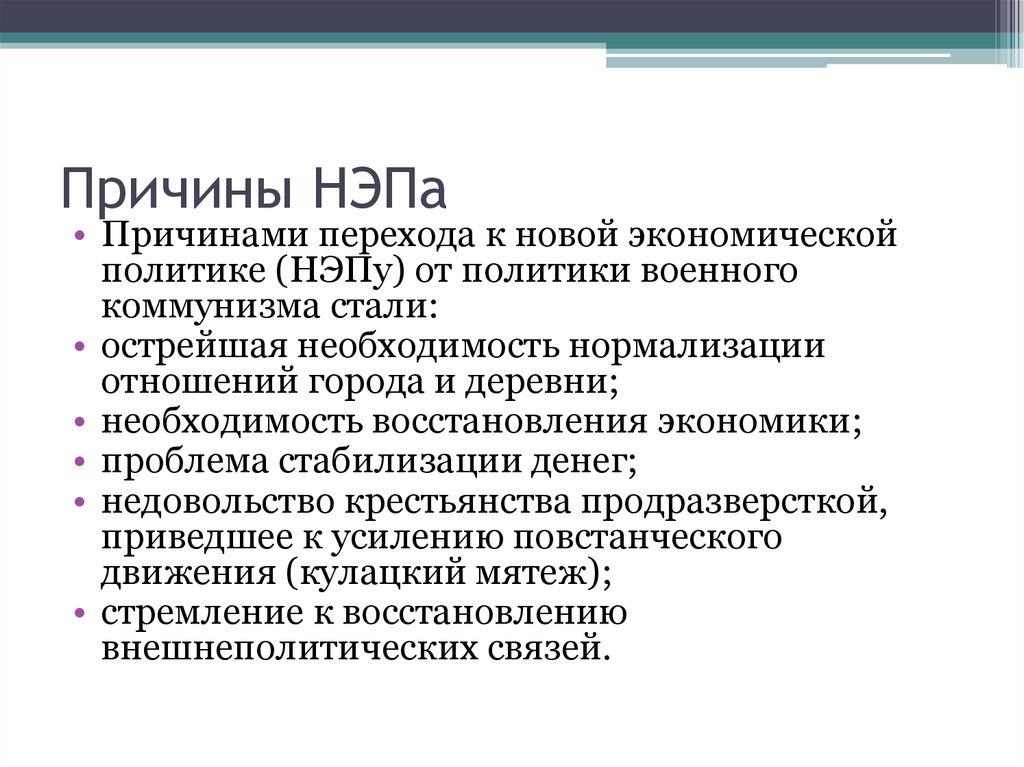

Одна из причин перехода к нэпу

Похожие презентации:

Первая Мировая война (1914-1918)

Россия в системе международных отношений в XVII веке

Гражданская война́ в России (1917- 1922)

Февральская революция 1917 года

Первая русская революция 1905-1907 гг

Русская культура во второй половине XIX века

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России

Смута (Смутное время) 1598 – 1613 гг

Индия в XVIII веке (8 класс)

История бренда BMW

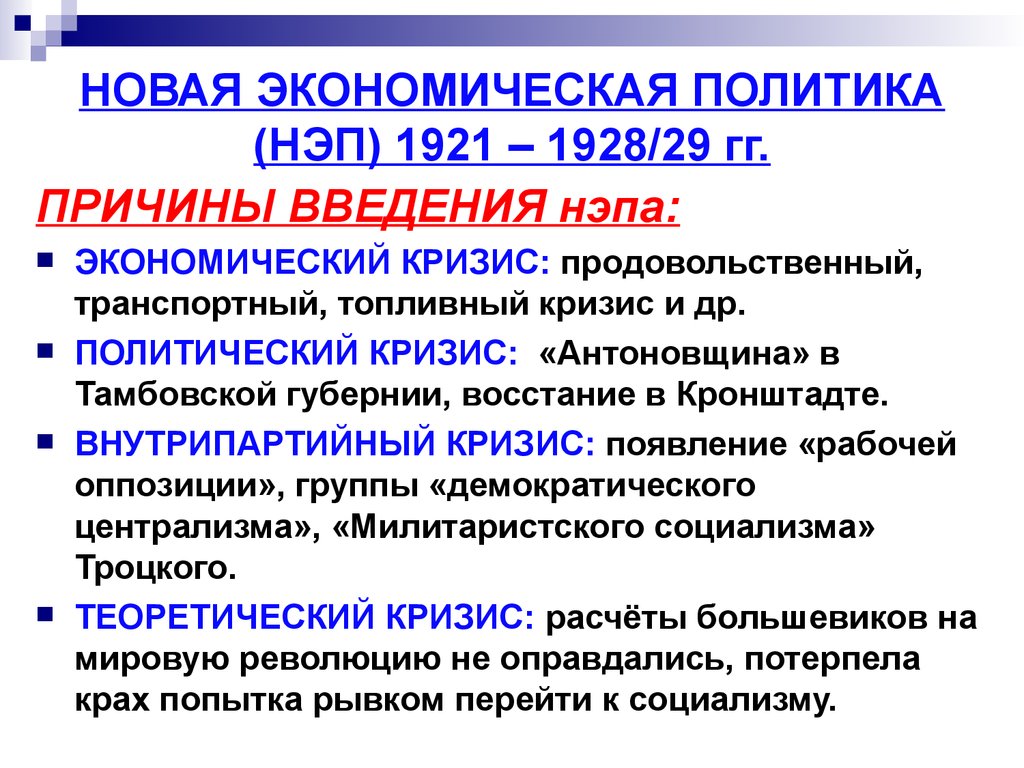

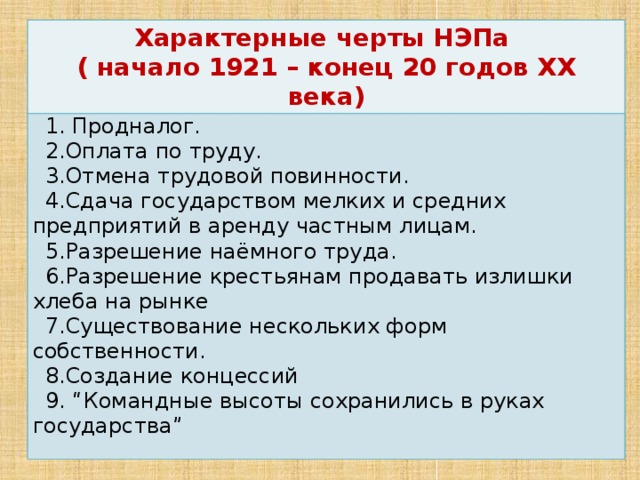

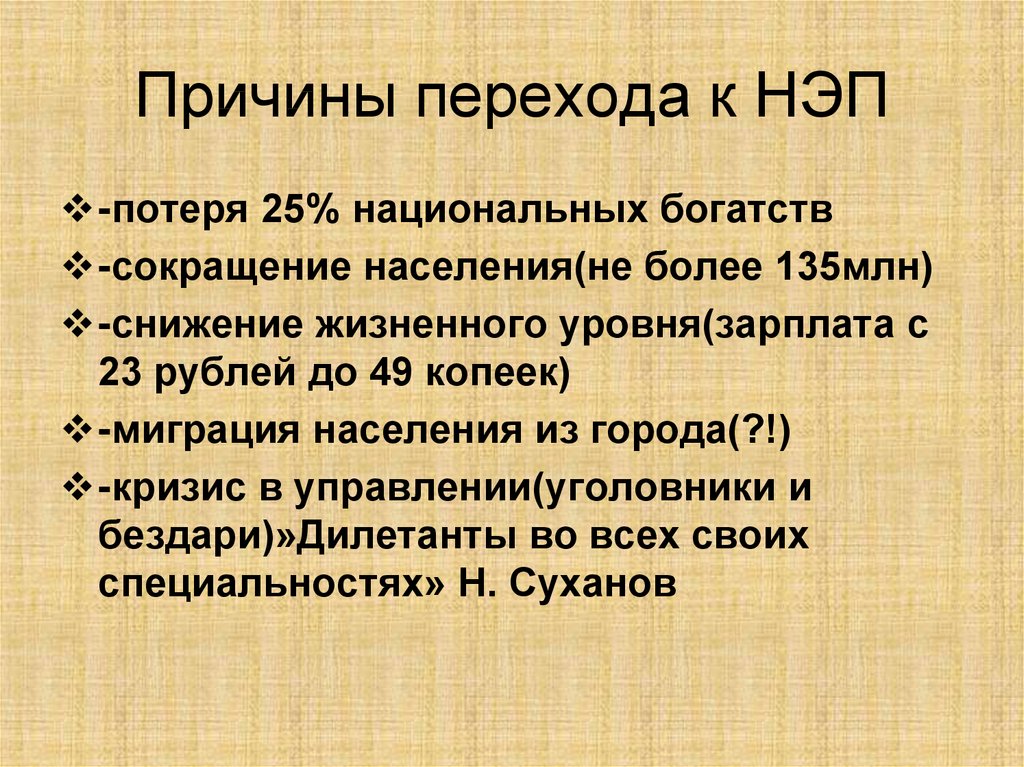

1. 1. Одна из причин перехода к нэпу —

1. Одна из причин перехода к нэпу

а) социально-политический кризис

власти большевиков

б) стремление большевиков

обобществить средства производства

в) поиск средств на индустриализацию

г) стремление повысить эффективность

труда

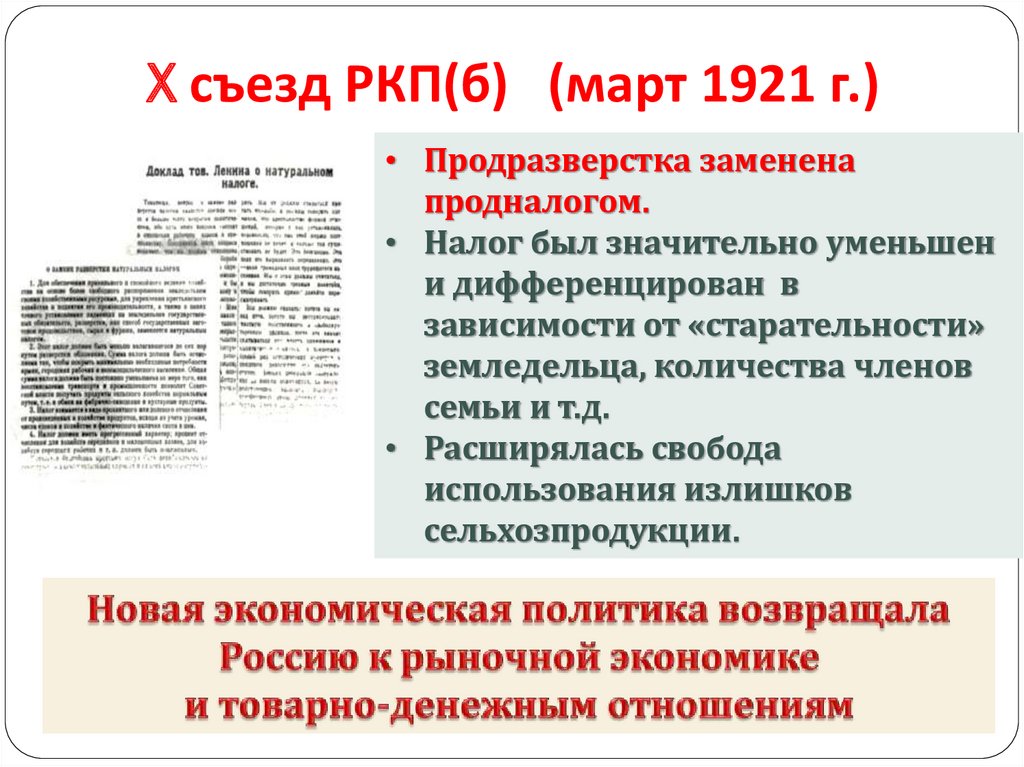

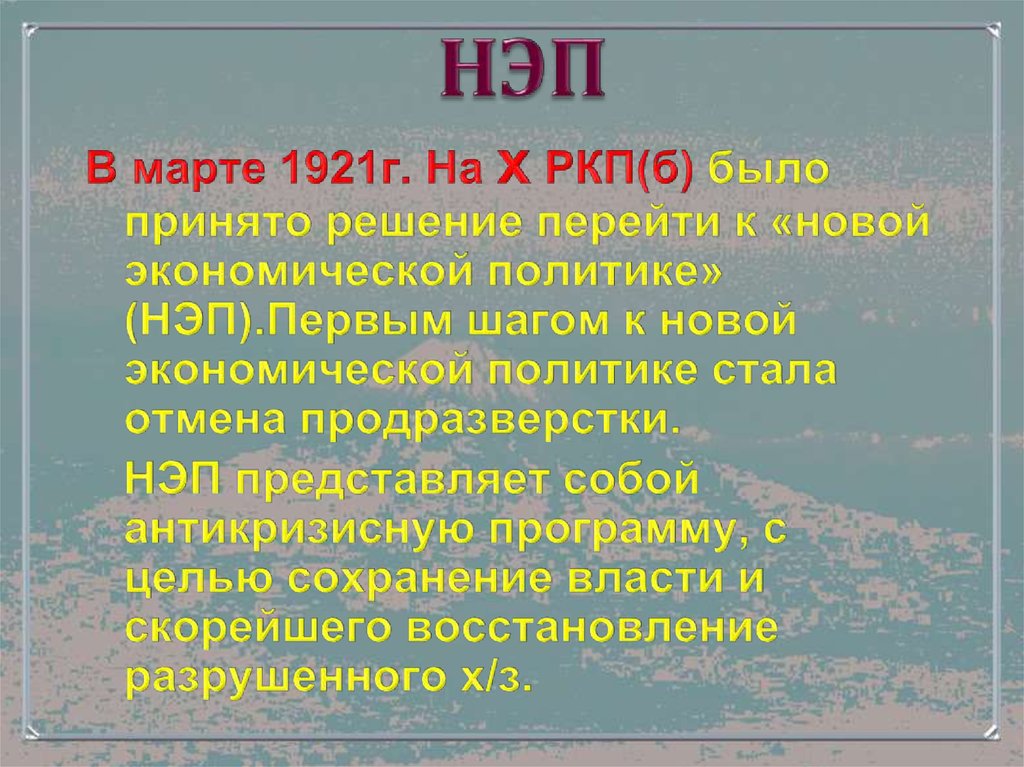

2. 2. Переход к нэпу был осуществлен в

2. Переход к нэпу был

осуществлен в

а) 1917г.

б) 1918г.

в) 1921г.

г) 1922г.

3.

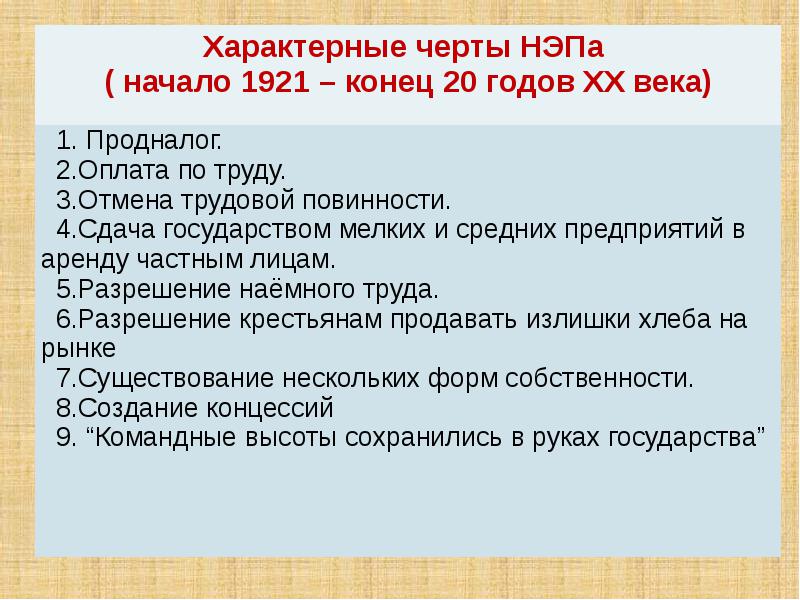

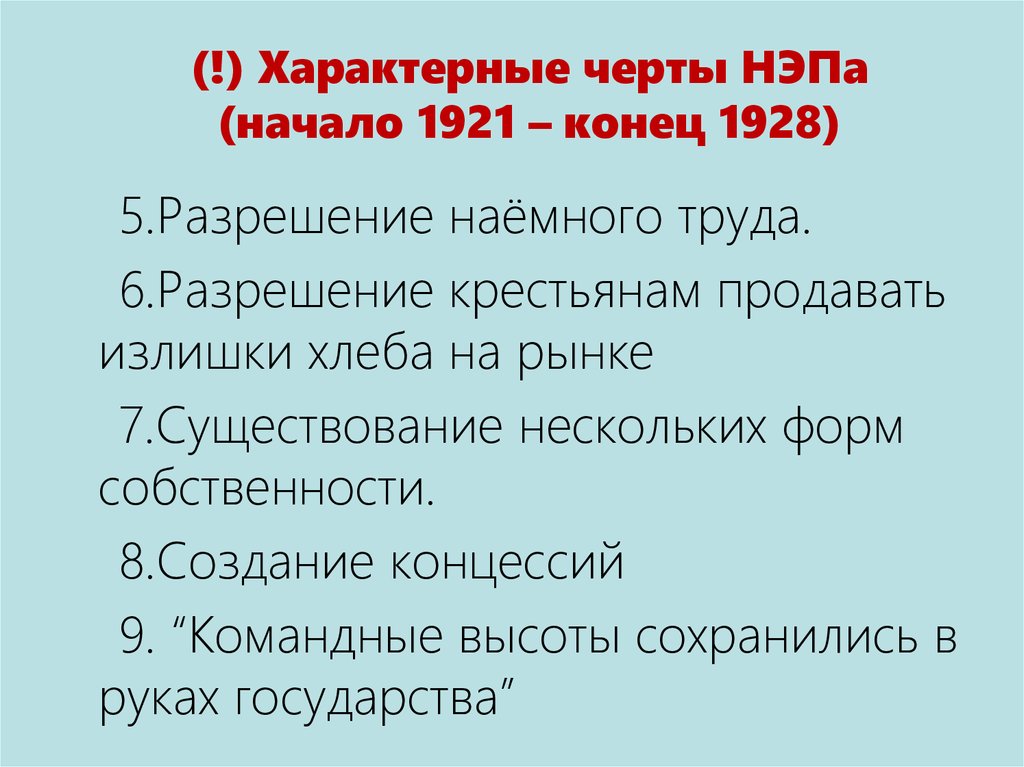

3. Выберите положения, относящиеся к нэпу

3. Выберите положения, относящиеся к нэпу

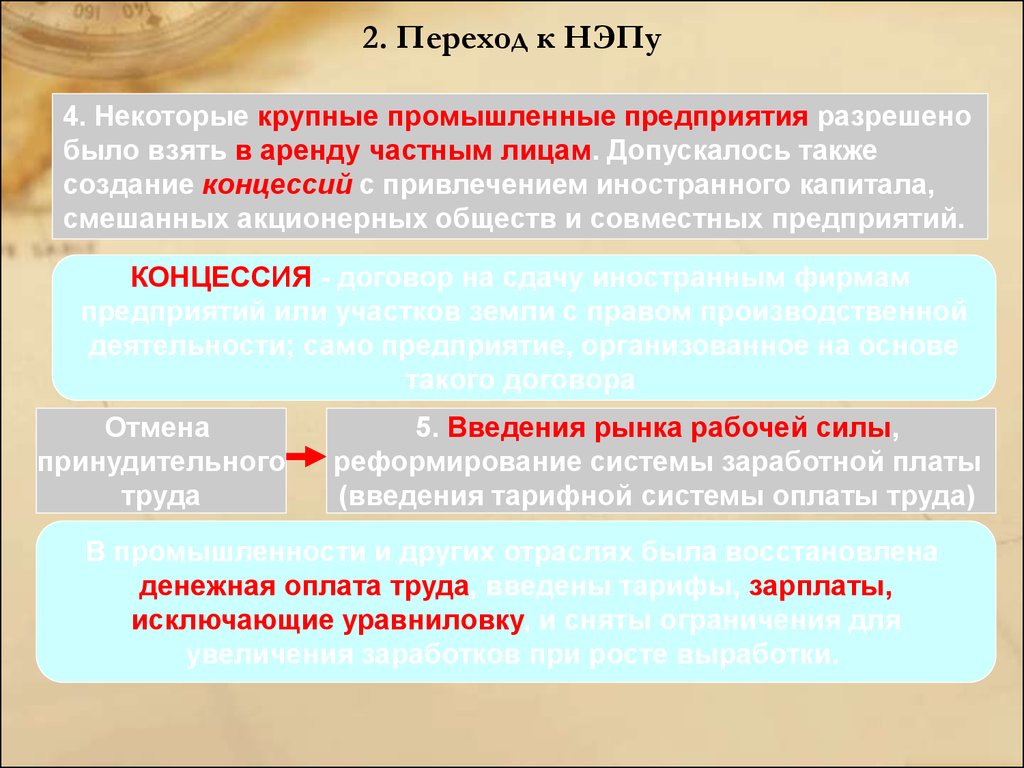

1) применение наемного труда

2) всеобщая трудовая повинность

3) продразверстка

4) аренда земли

5) продналог

6) использование иностранного

капитала

7) национализация банков

4. 4.Под каким названием известно крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920-1921 гг.

4.Под каким названием известно

крестьянское восстание в Тамбовской

губернии 1920-1921 гг.

1) пугачевщина

2) махновщина

3) антоновщина

4) зубатовщина

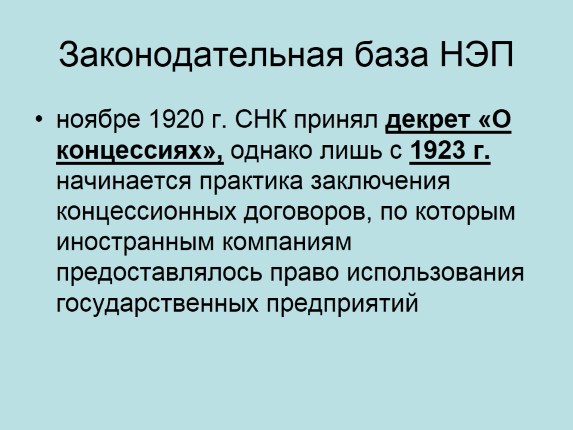

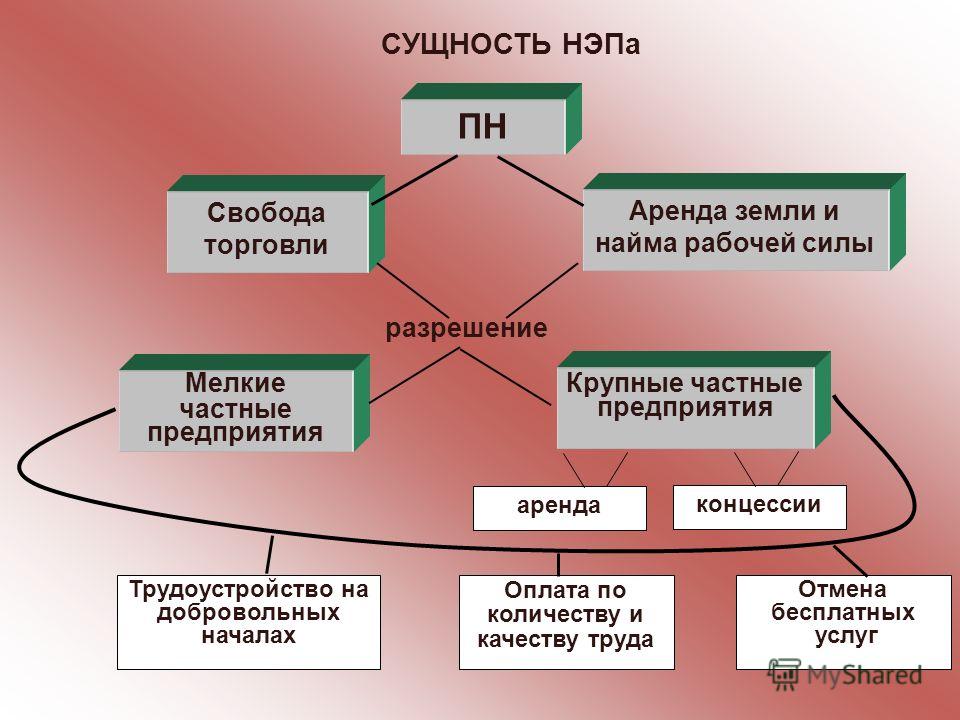

5. 5.Как называется характерная для нэпа форма привлечения иностранного капитала в экономику СССР, при которой иностранные

предприниматели

получали право на эксплуатацию хозяйственных

объектов СССР?

) акционирование

2) приватизация

3) синдицирование

4) концессия

1

6. 6.Понятия «червонец» и «концессия» относятся к экономической политике Советского государства периода

1) 1918-1920 гг.

2) первой половины 1920-х гг.

3) первой половины 1930-х гг.

4) второй половины 1930-х гг.

7. 7.Временными рамками осуществления политики «военного коммунизма» являются

1) 1917-1918 гг.

2) 1918-1919 гг.

3) 1918-1921 гг.

4) 1920-1921 гг.

8. 8. Политика «военного коммунизма» не включала в себя

1) национализацию всех отраслей

промышленности

2) гарантированную заработную плату

3) изъятие у крестьян всех излишков

хлеба

4) запрет свободной торговли

9. 9.Прочитайте отрывок из Декрета Совнаркома и напишите название политики, о которой идет речь.

«Разрешается свободный обмен,

покупка и продажа оставшихся у

населения после выполнения

натурального налога продуктов

сельского хозяйства. Право обмена,

покупки и сбыта распространяется

также на изделия и предметы кустарной

и мелкой промышленности…»

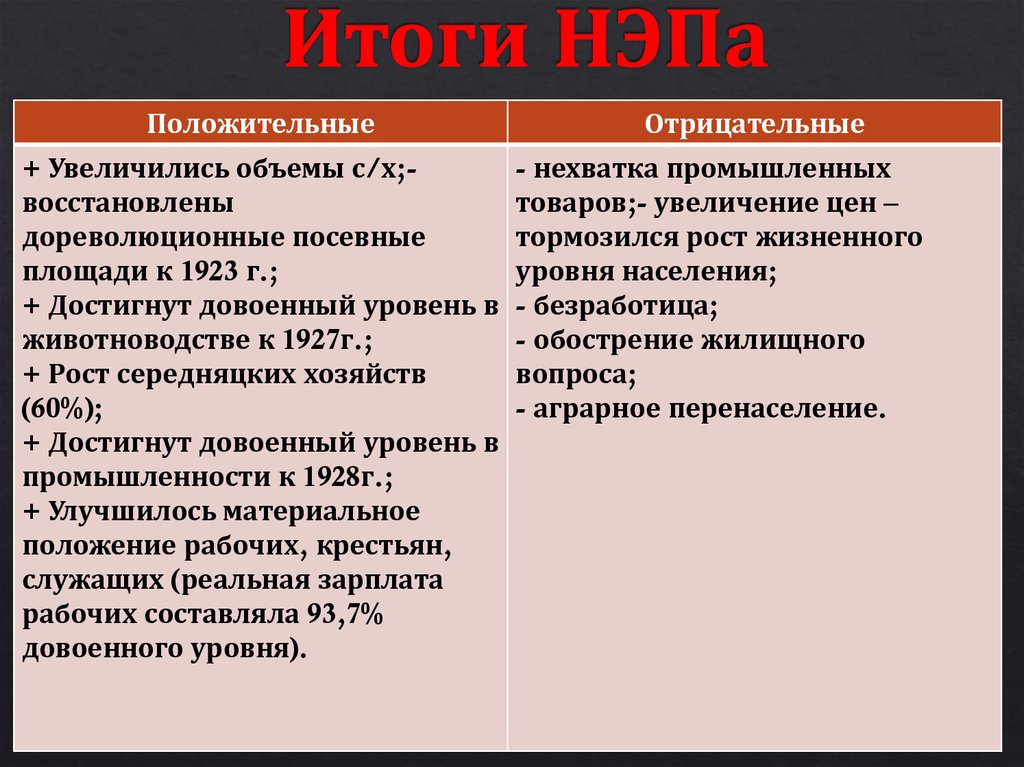

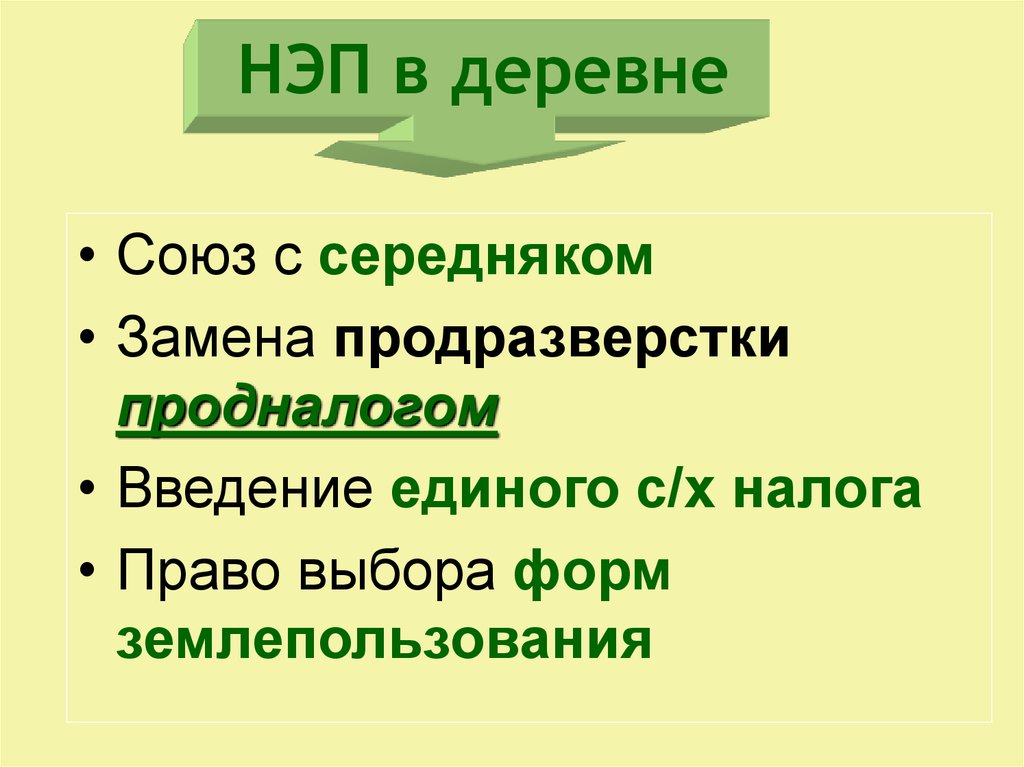

10. 10.Проведенная в связи с нэпом денежная реформа привела к появлению в стране твердой денежной валюты

1) золотого червонца

2) золотого рубля

3) серебряного рубля

4) золотой унции

11.

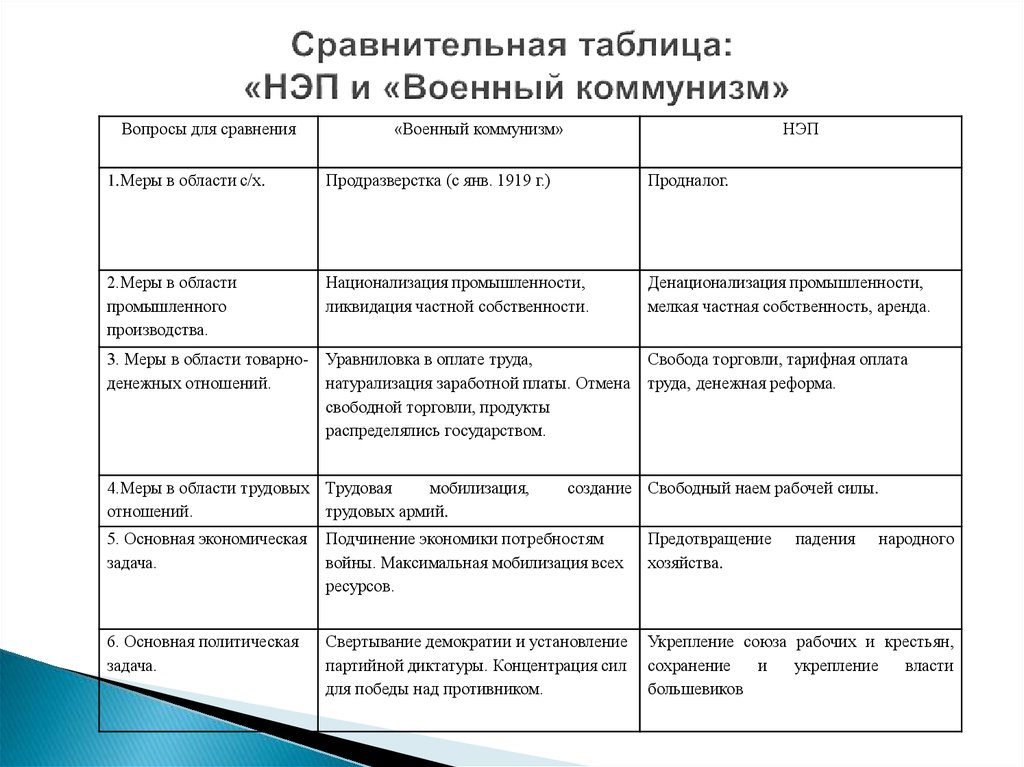

12. Распределите положения «военного коммунизма» и новой экономической политики в таблице

12. Распределите положения «военного коммунизма» и новой экономической политики в таблице

1. Отмена

продразверстки

2. Отмена наемного труда в сельском хозяйстве

3. Разрешена частная торговля

4. Введение продналога

5. Отмена коммунальных услуг

6. Уравнительность в оплате труда

7. Возобновление товарно-денежных отношений

8. Всеобщая трудовая повинность

9. Замена частной торговли государственным

распределением продуктов по классовому признаку

10. Отменен закон о всеобщей трудовой повинности

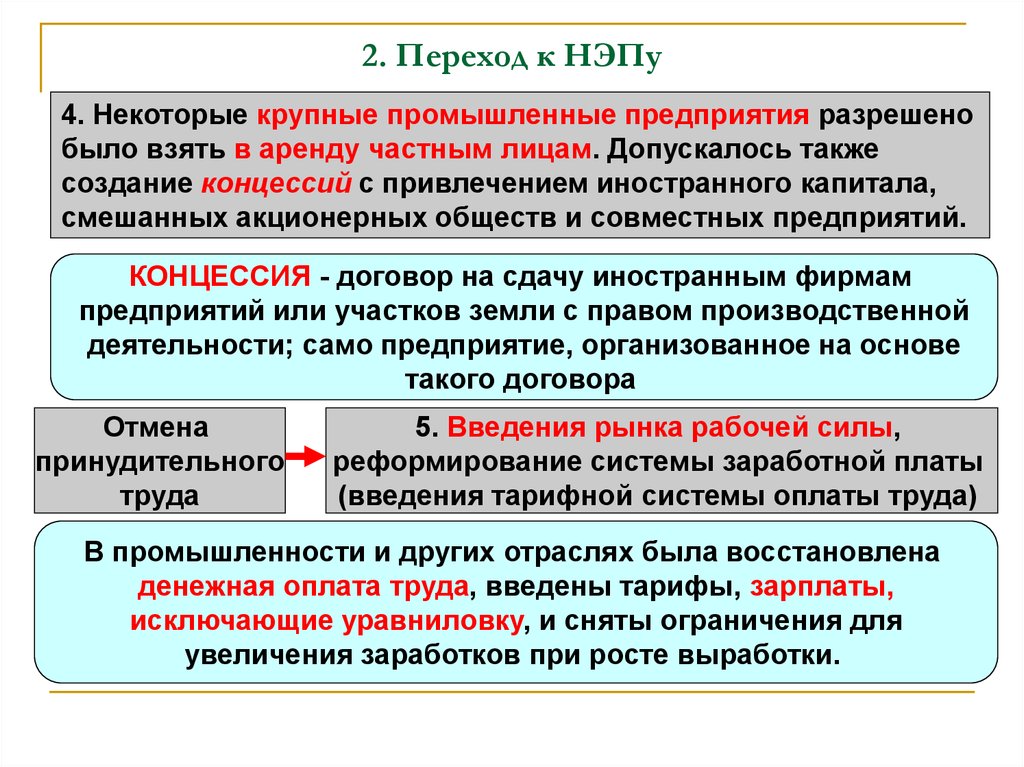

12. 13. Новая экономическая политика допускала

1) Осуществление продразверстки

2) Передача в частную собственность

крупных промышленных предприятий

3) Введение всеобщей трудовой

повинности

4) Создание предприятий с

привлечением иностранных инвестиций

13. 13. Расположите следующие события в хронологической последовательности.

1) подавление восстания моряков в

Кронштадте

2) политика «военного коммунизма»

3) переход к НЭПу

4) денежная реформа, введение

свободно конвертируемого золотого

червонца

14.

Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.

Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.

15. План урока

1.Предпосылки и значение образования

СССР.

2. Образование СССР. Конституция 1924

года

3. Национально-государственное

строительство

4.Политика «коренизации»

16. Цель урока

установить, как и на

каких основах

образовался СССР. Как

развивался СССР.

17. 1. Предпосылки образования СССР стр. 102

1. Политико-идеологическая

2. Экономическая

3. Внешнеполитическая

4.

18. Предпосылки образования СССР:

19. 1. Политико-идеологическая: наличие единого политического строя в республиках—Советской власти, общность целей—строительство

1. Политико-идеологическая:

наличие единого

политического строя в

республиках—Советской

власти, общность целей—

строительство социализма.

20. 2. Экономическая: потребности развития экономики, необходимость восстановления разрушенного гражданской войной хозяйства

21. 3. Внешнеполитическая: необходимость объединения усилий всех республик для обеспечения безопасности в условиях враждебного

капиталистического окружения,

создания единых армии и флота.

22. Как строить многонациональное государство?

23. И.В. Сталин «План автономизации»

1. Все республики входят в состав РСФСР

на автономных правах

2. Руководящие органы РСФСР становятся

центральными союзными

государственными органами

3. Полномочия автономных республик

урезаются

24. «Федералистский» проект. Автор В.И.Ленин.

1. Все республики, включая РСФСР,

образуют союз равных – Союз Советских

Социалистических Республик

2. Создаются новые центральные

руководящие органы

3. Союзные республики сохраняют равные,

широкие полномочия

25. 30 декабря 1922 года—Образование Союза Советских Социалистических республик, I съезд Советов СССР.

30 декабря 1922 года—

Образование Союза Советских

Социалистических республик,

I съезд Советов СССР.

26. Герб и флаг СССР

27. Государственный флаг СССР (1924-1991)

Лозунгом СССР стал

призыв: «Пролетарии всех

стран соединяйтесь»,

символами- пятиконечная

звезда, обозначающая пять

континентов, а серп и

молот—единство рабочего

класса и крестьянства.

28. 31 января 1924 года— II съезд Советов СССР, принятие первой Конституции СССР.

29. Управление СССР стр. 104 2 абзац

ВЫСШИЙ ОРГАН

ВЛАСТИ

1 палата

2 палата

Высший исполнительный

и административный

орган

30. Союзные республики стр. 104, 3 абзац

Полномочия

центральных

органов

Полномочия

республик

31. Коренизация

Политика в СССР, призванная

сгладить противоречия между

центром и не русскими

народами, состоящая в

продвижении на руководящие

должности представителей

местного населения

32. Значение образования СССР:

1.Создание СССР позволило успешнее

решать задачи строительства

социализма, противостоять

капиталистическому окружению.

2.В рамках СССР многие народы

получили возможность развивать

экономику и культуру.

3.Образование союзного государства

затормозило становление подлинной

национальной государственности

народов вошедших в него.

33. Вывод: безболезненно разрешить национальный вопрос в рамках Союза ССР не удалось, что послужило одной из главных причин распада

единого государства в начале

90-х годов XX века.

English

Русский

Правила

Великие заблуждения экономической политики – аналитический портал ПОЛИТ.РУ

«Полит.ру» представляет исследование известного немецкого экономиста Хорста Зиберта «Великие заблуждения экономической политики», готовящееся к выходу в книге «Эффект кобры: Как избежать заблуждений в экономической политике» (Зиберт Х. Эффект кобры: Как избежать заблуждений в экономической политике / Пер. с нем. — М.: Новое издательство, 2005. — 270 с.). Книга посвящена проблемам государственной экономической политики — критике избыточного вмешательства государства в экономику, чрезмерного объема его социальных обязательств и стремления регулировать ненуждающиеся в этом рыночные механизмы. В публикуемом ниже исследовании речь пойдет о наиболее частых заблуждения в экономической политике, например, о возможности коммунистического централизованного планирования, об идее международного разделения труда и многом другом.

Каждое заблуждение проходит три ступени;

На первой оно вызывается к жизни,

На второй его не хотят признавать,

На третьей от него нельзя отделаться.

Франц Грильпарцер

В экономической истории существуют многочисленные примеры более или менее крупные промахов, которые допускала экономическая политика. В основе всех этих случаев лежало ошибочное представление о том, как функционирует экономика и, следовательно, о том, каковы основные связи в масштабах народного хозяйства. При этом в центре построения слишком часто стояла ложная идея о том, как станут реагировать люди на определенные экономико-политические установки в тех или иных конкретных условиях.

Обобществление средств производства

Если имеют место великие заблуждения, проходят десятилетия, прежде чем становится очевидным ошибочность сделанного и виновникам ошибки приходится признаться в содеянном. Очень часто поначалу, когда новая экономико-политическая идея, сколь бы завиральной она ни была, только пробивает себе дорогу, на некоторое время наступает улучшение ситуации. Пока станут видимыми неудачи, а потом и полная несостоятельность идеи, проходит много времени. Крах наступает не сразу, и тому есть несколько причин: именно в отношении наиболее страстно проповедуемых новых учений о спасении когнитивный диссонанс помогает преодолеть многочисленные несообразности, которым слишком легко и охотно находятся объяснения, производящие впечатление рациональных. Можно кое-что свалить на тех, кто в старых, преодоленных системах делал все неправильно. Полезно также найти козла отпущения в стране или за ее пределами, сделав его ответственным за ошибки в развитии. В прошлом, как бы цинично это ни звучало, приходилось в крайних случаях прибегать к войне, чтобы достичь значительной внутренней консолидации общества. Но и помимо названных механизмов политики обладают многочисленными инструментами, позволяющими скрывать промахи и оттягивать наступление результата. К тому же, может быть приукрашена статистика, да и коллективной памятью также можно манипулировать. Наконец, эрозия экономической эффективности отнюдь не мгновенно становится доступной восприятию.

Пока станут видимыми неудачи, а потом и полная несостоятельность идеи, проходит много времени. Крах наступает не сразу, и тому есть несколько причин: именно в отношении наиболее страстно проповедуемых новых учений о спасении когнитивный диссонанс помогает преодолеть многочисленные несообразности, которым слишком легко и охотно находятся объяснения, производящие впечатление рациональных. Можно кое-что свалить на тех, кто в старых, преодоленных системах делал все неправильно. Полезно также найти козла отпущения в стране или за ее пределами, сделав его ответственным за ошибки в развитии. В прошлом, как бы цинично это ни звучало, приходилось в крайних случаях прибегать к войне, чтобы достичь значительной внутренней консолидации общества. Но и помимо названных механизмов политики обладают многочисленными инструментами, позволяющими скрывать промахи и оттягивать наступление результата. К тому же, может быть приукрашена статистика, да и коллективной памятью также можно манипулировать. Наконец, эрозия экономической эффективности отнюдь не мгновенно становится доступной восприятию.

Самым разительным примером великого заблуждения в экономической политике была сказка о коммунистическом централизованном планировании. Под влиянием идеи справедливости произошло огосударствление средств производства, организация производства в общеэкономическом масштабе в соответствии с планом, утвержденным центром, и отмена частной собственности. В промышленном производстве должно было использоваться снижение издержек крупными экономическими единицами. У людей отняли свободу принятия решений, экономическую и политическую свободу. Более того, в условиях сталинизма они не могли решать, где им жить и работать. Так оказались задушенными все индивидуальные стимулы. У кого в такой системе сохранится изначальный интерес к производству товаров? У кого проявился бы стимул к экономии и инвестированию, а следовательно, к тому, чтобы формировать капитал и закладывать основу на будущее — для себя и своих детей? Стимул к эффективной деятельности задохнулся в дебрях, в которые превратилось государство-Левиафан. Повсеместно распространялись инертность и безынициативность.

Повсеместно распространялись инертность и безынициативность.

Целостная система централизованного планирования сталкивалась с громадными, просто неразрешимыми информационными проблемами. На фазе разработки общих планов предприятия сообщали «наверх» о своих производственных планах и потребностях в материалах. Тогда они были заинтересованы в том, чтобы потребовать предоставления факторов производства в большем объеме, чем диктовалось необходимостью, и в то же время назвать меньшие, чем можно, производственные показатели. Впоследствии это облегчало руководителю предприятия выполнение плана и избавляло от сложностей, которые влекли за собой порицания, недовольство и жестокие наказания, вплоть до заключения в один из лагерей ГУЛАГа в Сибири. Поэтому от многих предприятий в центр, где осуществлялось планирование, должна была поступать совершенно искаженная информация. В свою очередь, на фазе реализации плана ни сбыт товаров, ни приобретение покупателями необходимых им товаров ничем не гарантировались. Как ни удивительно, главной целью социалистической экономической политики была «товарная безопасность», то есть доступность «нужных товаров в нужное время и нужном месте», к тому же в требуемом количестве и требуемого качества. Если экономическая политика имеет такую цель, то перед нами абсолютно безошибочный признак того, что в действительности товарная безопасность, как правило, не достигается. Но дело не ограничивалось только отсутствием стимулов для достижения высокой производительности и сложными проблемами координации. У системы отсутствовал побудительный мотив к обновлению, например в виде давления на предприятия в направлении поиска новых товаров, а значит, и обретения шансов, даже если с этим и связаны риски.

Как ни удивительно, главной целью социалистической экономической политики была «товарная безопасность», то есть доступность «нужных товаров в нужное время и нужном месте», к тому же в требуемом количестве и требуемого качества. Если экономическая политика имеет такую цель, то перед нами абсолютно безошибочный признак того, что в действительности товарная безопасность, как правило, не достигается. Но дело не ограничивалось только отсутствием стимулов для достижения высокой производительности и сложными проблемами координации. У системы отсутствовал побудительный мотив к обновлению, например в виде давления на предприятия в направлении поиска новых товаров, а значит, и обретения шансов, даже если с этим и связаны риски.

Индустриализация России в 1920-х годах принесла, казалось, статистически наблюдаемый экономический прогресс, а Вторая мировая война прикрыла коренные системные пороки планового хозяйства. Однако в 1970-х и прежде всего в 1980-х годах все более очевидной становилась недостаточная эффективность коммунистического централизованного планирования. Этому способствовал демонстрационный эффект: благодаря средствам массовой информации и вопреки границам и «железному занавесу» люди получили возможность сравнивать системы. Открытость западных обществ продемонстрировала свое превосходство, и не только в отношении экономических инноваций, но и в том, что касалось нового стиля жизни, например моды и музыкальных направлений, которые стихийно зарождались среди молодежи Запада и в конце концов перенимались на Востоке.

Этому способствовал демонстрационный эффект: благодаря средствам массовой информации и вопреки границам и «железному занавесу» люди получили возможность сравнивать системы. Открытость западных обществ продемонстрировала свое превосходство, и не только в отношении экономических инноваций, но и в том, что касалось нового стиля жизни, например моды и музыкальных направлений, которые стихийно зарождались среди молодежи Запада и в конце концов перенимались на Востоке.

Это соревнование между системами — пример конкуренции вокруг места размещения производства или институциональной конкуренции, в ходе которой государства с их экономико-политическими парадигмами и институциональными нормами более или менее открыто соперничают друг с другом. Такое соревнование результативно, однако, только в том случае, если те, кого оно касается, и те, кто, благодаря демонстрационному эффекту, воспринимают отличия от подходов, использованных за границей, могут подать свой голос на выборах и тем самым выразить недовольство, принудив политические силы к проведению изменений. В некоторых странах, например Польше и Венгрии, в 1980-х годах пробила себе дорогу публичная политическая критика. Соревнование систем результативно и в том случае, если те, кого оно затрагивает, имеют возможность «проголосовать ногами», покинув свою страну, как случилось в 1980-х годы в бывшей ГДР.

В некоторых странах, например Польше и Венгрии, в 1980-х годах пробила себе дорогу публичная политическая критика. Соревнование систем результативно и в том случае, если те, кого оно затрагивает, имеют возможность «проголосовать ногами», покинув свою страну, как случилось в 1980-х годы в бывшей ГДР.

Прошло много времени, пока эффекты кобры, заложенные в коммунистической системе, дали о себе знать, пока эрозия эффективности стала очевидной. Поэтому придется считаться с тем, что заблуждения будут исправлены лишь постепенно и с большим временным лагом, тем более что на ложном пути возникает зависимость от его продолжительности, что еще больше затрудняет возвращение на правильный путь.

Можно было бы отмахнуться от централизованного планирования как от примера из учебника истории. Уместно, однако, вспомнить об ошибочном регулировании. Ведь и в нашей экономике, например в здравоохранении и сфере социального обеспечения в целом, а также в высшей школе, существуют системы, сталкивающиеся — конечно, с разной интенсивностью, — с проблемами стимулов, информации, координации и инноваций.

Впрочем, экономисты, например Людвиг фон Мизес, еще в 1930-х годах предсказывали недостаточную эффективность систем плановой экономики, а сформулировав теорию нефтяного пятна, они распознали нарастающую интенсивность государственного вмешательства в экономику. В соответствии с ней, вмешательство государства в экономику распространяется, как нефтяное пятно в грунтовой воде, и один случай вмешательства влечет за собой другой. Если устанавливается максимальная цена на хлеб, булочники переходят на выпекание булочек, а если вводится максимальная цена и на них, то булочники, вместо продуктов по регулируемым ценам, предлагают кондитерские изделия — пока дело не доходит до регулирования цен и на них тоже. Когда-нибудь придется напустить государственных регулировщиков на цены на муку и заработок подмастерьев. Сходные явления имеют силу, и когда идет речь идет о минимальных ценах в европейской аграрной политике: их установление ведет к образованию молочных озер и сахарных гор, так что политику перепроизводства приходится снова корректировать вмешательствами количественного характера.

Прощай, планирование

Идея огосударствления важных средств производства играла серьезнейшую роль еще и в послевоенной Германии. В результате войны сформировалась слишком сильная привычка к мышлению в категориях «регулируемой экономики», а в начале 1960-х годов темой лекций по экономической политике в Кельнском университете стала économie dirigée. Принятая в 1947 году Аленская программа Христианско-демократического союза британской зоны содержала требование огосударствления горной промышленности, черной металлургии и других крупных предприятий. Поэтому перед валютной реформой для отпуска цен требовалось если и не мужество, то серьезная вера в силы свободного рынка. Сохранился анекдот о том, как тогдашний директор управления экономики объединенной англо-американской зоны Людвиг Эрхард предложил перед введением немецкой марки американскому верховному комиссару генералу Клею отменить регулирование цен, на что Клей сказал: «Мистер Эрхард, мои советники говорят мне, что Вы собираетесь совершить ужасную ошибку». Эрхард ответил: «Не стоит беспокоится, генерал, мои советники говорят мне то же самое». Согласие с рыночной экономикой повсюду давалось с трудом. Только в 1959 году на Годесбергском съезде Социал-демократическая партия Германии приняла принципиальное решение в пользу рыночного хозяйства. И даже еще в 1970-х годах в Германии, в том числе в кругах ученых, существовало течение, представители которого настоятельно выступали за государственное регулирование инвестиций.

Эрхард ответил: «Не стоит беспокоится, генерал, мои советники говорят мне то же самое». Согласие с рыночной экономикой повсюду давалось с трудом. Только в 1959 году на Годесбергском съезде Социал-демократическая партия Германии приняла принципиальное решение в пользу рыночного хозяйства. И даже еще в 1970-х годах в Германии, в том числе в кругах ученых, существовало течение, представители которого настоятельно выступали за государственное регулирование инвестиций.

Экономико-политическое представление о планировании играло во Франции главную роль вплоть до 1980-х годов. Комиссариат планирования выдвигал общеэкономический план с перспективой на пять лет. Этот план касался желаемого развития таких макроэкономических параметров, как проценты прироста валового национального продукта, инвестиционная квота, показатель инфляции, занятость и отраслевая структура. Для предприятий план исполнял индикативную функцию, то есть не был обязателен к непосредственному исполнению. Предприятия должны были на него ориентироваться, например, при осуществлении инвестиций. Важные сектора экономики были огосударствлены; для огосударствленных предприятий план имел решающее значение. На негосударственных предприятиях индикативная функция плана должна была поддерживаться с помощью избирательно действовавших инструментов, в частности налоговой и процентной политики и государственных инвестиционных заказов частным предприятиям.

Важные сектора экономики были огосударствлены; для огосударствленных предприятий план имел решающее значение. На негосударственных предприятиях индикативная функция плана должна была поддерживаться с помощью избирательно действовавших инструментов, в частности налоговой и процентной политики и государственных инвестиционных заказов частным предприятиям.

Франция хотела, чтобы эта экономическая форма использовалась в Европейском сообществе; в результате возникли принципиальные столкновения с немецкой ориентацией, сильнее выражавшей рыночное начало и в конечном счете возобладавшей в Европе. Сегодня можно задаться вопросом: сохранила ли и усилила бы Западная Европа свою эффективность в международном масштабе, если бы она пошла французским путем, и был бы в таком случае западноевропейский пример столь привлекательным для центрально- и восточноевропейских, бывших коммунистических, стран? Может быть, централизованное планирование в Центральной и Восточной Европе смогло бы просуществовать дольше. И может быть, коммунизм не рухнул бы, или это произошло бы не столь быстро. Во всяком случае, Франция изменилась в том, что касается экономико-политической философии: сегодня и там осуществляется широкомасштабная приватизация.

И может быть, коммунизм не рухнул бы, или это произошло бы не столь быстро. Во всяком случае, Франция изменилась в том, что касается экономико-политической философии: сегодня и там осуществляется широкомасштабная приватизация.

Идеи централизованного планирования до конца 1980-х годов также производили фурор в развивающихся и пороговых странах. Элиты многих молодых государств воспитывались в Москве. Русская модель обеспечивала правящим кругам развивающихся стран власть на длительное время, совершенно иначе, нежели в демократических системах, где смена правительства оппозицией представляет собой нормальное явление как способ контроля над властью и избежания дефектов, которые в противном случае могут надолго укореняться в общественном организме. К этому добавлялась вера экономистов в возможность планирования в общеэкономическом масштабе и в осуществимость роста. Например, индийское планирование основывалось на многосекторных моделях, предложенных Махаланобисом[1], в основе которых лежали модели затрат и результатов. С их помощью предпринимались попытки постичь секторальное переплетение в народнохозяйственной системе. Только в 1980–1990-х годах, с крахом коммунистической системы, изменилась и экономико-политическая парадигма развивающихся стран.

С их помощью предпринимались попытки постичь секторальное переплетение в народнохозяйственной системе. Только в 1980–1990-х годах, с крахом коммунистической системы, изменилась и экономико-политическая парадигма развивающихся стран.

Потерянное десятилетие Латинской Америки

Если говорить о международном разделении труда, то идея «разделения труда сверху», которой следовал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), была столь же ошибочной, сколь и идея централизованного планирования в национальной сфере. При этом основная мысль звучала убедительно. Дегрессии издержек производства должны были использоваться не только на национальном, но и на международном уровне. Тезис звучал так: если холодильники производить только в одном месте, то издержки будут существенно ниже. Поэтому между государствами заключались соглашения о специализации: венгры производили автобусы, чехи — трамвайные вагоны, а восточные немцы — вагоны для Транссибирской магистрали. К сожалению, у этого «разделения труда сверху» отсутствовал центральный элемент динамичной экономики — конкуренция между предприятиями, важная функция которой заключается в обретении новых технических и экономических решений. Конкуренция, как ее понимал Хайек, является процессом открытия; это механизм, который ведет к наиболее рентабельным решениям. Напротив, декларированная властями или зафиксированная государствами специализация между странами, практиковавшаяся в СЭВ, во многом исключала конкуренцию, причем не только между коммунистическими странами, но и со странами Запада — ведь СЭВ отгораживался от международного разделении труда, практиковавшегося во всем мире. Поэтому в Восточном блоке не могли постичь подлинных соотношений, приводивших к дефициту.

Конкуренция, как ее понимал Хайек, является процессом открытия; это механизм, который ведет к наиболее рентабельным решениям. Напротив, декларированная властями или зафиксированная государствами специализация между странами, практиковавшаяся в СЭВ, во многом исключала конкуренцию, причем не только между коммунистическими странами, но и со странами Запада — ведь СЭВ отгораживался от международного разделении труда, практиковавшегося во всем мире. Поэтому в Восточном блоке не могли постичь подлинных соотношений, приводивших к дефициту.

Ошибочным было не только разделение труда в рамках СЭВ. К неудаче привела и внешнеторговая ориентация Латинской Америки. Потерянное десятилетие 1980-х годов, на протяжении которого реальный душевой доход ежегодно «сжимался» на один процент, не в последнюю очередь было обусловлено ошибочной внешнеэкономической ориентацией. К началу 1950-х годов Зингер и Пребиш[2] выдвинули тезис о том, что отношения обмена, в которые вступают развивающиеся страны (так называемые Terms of trade, или условия торговли), по разным причинам веками ухудшались, и поэтому развивающимся странам приходилось производить все больше экспортных товаров, чтобы поддерживать имеющийся уровень импорта. Они производили все больше и больше, но переживали «обедняющий» рост, при котором не росло благосостояние.

Они производили все больше и больше, но переживали «обедняющий» рост, при котором не росло благосостояние.

Латиноамериканские интеллектуалы делали отсюда вывод о необходимости проведения политики импортозамещения, что шаг за шагом позволило бы заменить импортную продукцию отечественной. До тех же пор, пока это не стало реальностью, пока большая часть отечественной импортозамещающей продукции не обрела конкурентоспособности на международных рынках, следует защищать отечественных производителей. Эта идея напоминала аргумент Фридриха Листа в пользу покровительственных пошлин[3], в соответствии с которым политические силы должны предоставлять защиту молодой промышленности.

Поначалу казалось, что эта стратегия себя оправдывает. Но в результате основанная на ней политика слишком закрыла местную экономику от международной конкуренции, и ее эффективность чем дальше, тем больше утрачивалась. Совершенно иным был подход ряда азиатских стран, которые (даже если они, как, например, Корея, вмешивались в пользу своих экспортных отраслей, прибегая к предоставлению кредитов на более благоприятных условиях) в основном отдали экспортные сферы экономики и производство импортозамещающих товаров на милость международной конкуренции. Ряд других ошибок, совершенных в Латинской Америке в 1970-х годах: популистская экономическая политика, шедшая рука об руку с ней нестабильность национальной валюты, высокая и несдерживаемая иностранная задолженность, служившая не инвестициям, а потреблению, — привели в 1980-х годах к краху этой системы. Экономико-политическая идея оказалась ложной, и людям пришлось жестоко страдать из-за попыток ее реализации, как и в условиях централизованного коммунистического планирования. В Латинской Америке это продолжалось целое десятилетие.

Ряд других ошибок, совершенных в Латинской Америке в 1970-х годах: популистская экономическая политика, шедшая рука об руку с ней нестабильность национальной валюты, высокая и несдерживаемая иностранная задолженность, служившая не инвестициям, а потреблению, — привели в 1980-х годах к краху этой системы. Экономико-политическая идея оказалась ложной, и людям пришлось жестоко страдать из-за попыток ее реализации, как и в условиях централизованного коммунистического планирования. В Латинской Америке это продолжалось целое десятилетие.

Английская болезнь

В 1970-х годах в Великобритании сложилась ситуация, когда одновременно не удалось достигнуть ни одной из мыслимых целей экономической политики. Возникла в высшей степени необычная и очевидно скверная экономико-политическая исходная база. Экономический рост был слабым, экономическая динамика — недостойной упоминания, не просматривались и перспективы. Инновации, которые могли бы продвинуть вперед британскую экономику, отсутствовали. В то же время господствовала инфляция, так что экономическая ситуация в стране характеризовалась новым явлением — «стагфляцией», то есть сочетанием слабого экономического развития и высокой нормы повышения цен. Инфляционное развитие шло рука об руку со значительными номинальными повышениями заработной платы, которые становились результатом частых забастовок.

В то же время господствовала инфляция, так что экономическая ситуация в стране характеризовалась новым явлением — «стагфляцией», то есть сочетанием слабого экономического развития и высокой нормы повышения цен. Инфляционное развитие шло рука об руку со значительными номинальными повышениями заработной платы, которые становились результатом частых забастовок.

Экономика не была конкурентоспособной на международных рынках, и экспортно-импортный баланс сводился со значительным дефицитом. Это значит, что притязания населения опережали эффективность британской экономики, а абсорбция — производство. Внутреннее повышение цен отрицательно сказывалось на ценовой конкуренции экспортных товаров, так что английский фунт испытывал давление в сторону девальвации. В 1967 году пришлось его девальвировать. Великобритания, как сегодня — некоторые пороговые страны, была вынуждена в 1950–1970-х годах неоднократно прибегать к использованию половины резервов Международного валютного фонда, чтобы преодолеть дефицит экспортно-импортного баланса. Эту запутанную ситуацию назвали «английской болезнью». Ее причины коренились в структурной слабости британской экономики, явлении, объяснявшемся неправильными институциональными механизмами регулирования. Структурную слабость нельзя преодолеть «пожарными» мерами. Требовалась переориентация на основе существенного изменения условий, в том числе на утрате позиции бывшей колониальной империи, которая бы нацеливала британскую экономику на международную конкуренцию в новых условиях.

Эту запутанную ситуацию назвали «английской болезнью». Ее причины коренились в структурной слабости британской экономики, явлении, объяснявшемся неправильными институциональными механизмами регулирования. Структурную слабость нельзя преодолеть «пожарными» мерами. Требовалась переориентация на основе существенного изменения условий, в том числе на утрате позиции бывшей колониальной империи, которая бы нацеливала британскую экономику на международную конкуренцию в новых условиях.

Миттеран и политика расширения спроса

В 1981 году Миттеран был избран президентом Франции. Его экономико-политическая программа предусматривала проведение политики, призванной создать большую экономическую динамику в результате наращивания государственных расходов, даже ценой бюджетного дефицита. Далее, его шаги, направленные на решение экономических проблем, характеризовались наличием значительных распределительных элементов и пониманием значения экспансивной политики в области заработной платы. Всего лишь два года спустя оказалось, что концепция не сработала. Государственный бюджет и экспортно-импортный баланс стали дефицитными. Усиливалась инфляция. Французский франк пришлось девальвировать по отношению к немецкой марке. И только ожидавшаяся динамика никак не хотела начинаться. Конечно, предпринять корректировку политического курса заставило прежде всего непосредственное сравнение с валютой соседа. Девальвация ясно показала французским гражданам, что эта политика не заслуживает доверия, во всяком случае по сравнению с Германией. При этом решающую роль в качестве арбитров играли финансовые рынки. Они не доверяли подходу Миттерана, во всяком случае негативно оценивали результаты его деятельности. Портфельный капитал начал покидать Францию, и это в конце концов заставило девальвировать французский франк. Дефицит экспортно-импортного баланса больше не финансировался за границей. Миттеран приобрел болезненный опыт, поняв, что значит утрата веры капитала в экономическую политику страны — в полном соответствии с изречением «У капитала память слона, сердце зайца и быстрые ноги газели».

Всего лишь два года спустя оказалось, что концепция не сработала. Государственный бюджет и экспортно-импортный баланс стали дефицитными. Усиливалась инфляция. Французский франк пришлось девальвировать по отношению к немецкой марке. И только ожидавшаяся динамика никак не хотела начинаться. Конечно, предпринять корректировку политического курса заставило прежде всего непосредственное сравнение с валютой соседа. Девальвация ясно показала французским гражданам, что эта политика не заслуживает доверия, во всяком случае по сравнению с Германией. При этом решающую роль в качестве арбитров играли финансовые рынки. Они не доверяли подходу Миттерана, во всяком случае негативно оценивали результаты его деятельности. Портфельный капитал начал покидать Францию, и это в конце концов заставило девальвировать французский франк. Дефицит экспортно-импортного баланса больше не финансировался за границей. Миттеран приобрел болезненный опыт, поняв, что значит утрата веры капитала в экономическую политику страны — в полном соответствии с изречением «У капитала память слона, сердце зайца и быстрые ноги газели». Поэтому в 1983 году он поменял свою экономическую политику на 180 градусов. С тех пор при проведении политики «сильного франка» учитываются важнейшие общеэкономические ограничения.

Поэтому в 1983 году он поменял свою экономическую политику на 180 градусов. С тех пор при проведении политики «сильного франка» учитываются важнейшие общеэкономические ограничения.

Несмотря на этот опыт, Лафонтен, полгода (в 1998–1999 годах) занимая пост федерального министра финансов, руководствовался подходом, подобным тому, который практиковал Миттеран. Его политика характеризовалась кейнсианской ориентацией. Государственные расходы увеличивались для стимулирования общеэкономического спроса. Тарифные договоры должны были воздействовать на повышение спроса; поэтому высокий уровень зарплаты внезапно стал приемлемым. При этом из сознания вытеснялось то обстоятельство, что таким образом происходит сокращение занятости. На международном уровне наигрывалась мелодия координации — в том числе и для того, чтобы сохранить постоянный обменный курс.

В 1960-х годах в научной экономической литературе, под влиянием воспринятого тогда в Германии кейнсианства, преобладало мнение, будто политика может с помощью своих инструментов регулировать конъюнктуру и сглаживать ее цикл, в особенности избегая экономического спада. При этом речь шла об ослаблении темпов прироста валового социального продукта на 0,3% в 1967 году (в свете последующего опыта — о «маленьком спаде»; а прирост безработицы на 1,7% сегодня, когда доля безработных составляет 9%, вообще не рассматривался бы как повод для активности в сфере экономической политики). Карл Шиллер руководствовался тогда подходом, предполагавшим общеэкономическое регулирование, и пытался примирить макроэкономическое глобальное регулирование с рыночным хозяйством. Сегодня мы знаем, что возможности макроэкономического регулирования с помощью государства очень ограничены и «тонкая настройка» конъюнктурного цикла просто-напросто невозможна.

При этом речь шла об ослаблении темпов прироста валового социального продукта на 0,3% в 1967 году (в свете последующего опыта — о «маленьком спаде»; а прирост безработицы на 1,7% сегодня, когда доля безработных составляет 9%, вообще не рассматривался бы как повод для активности в сфере экономической политики). Карл Шиллер руководствовался тогда подходом, предполагавшим общеэкономическое регулирование, и пытался примирить макроэкономическое глобальное регулирование с рыночным хозяйством. Сегодня мы знаем, что возможности макроэкономического регулирования с помощью государства очень ограничены и «тонкая настройка» конъюнктурного цикла просто-напросто невозможна.

Ползучая эрозия экономики: Швеция

Наконец, в рамках нашего обзора экономических невзгод заслуживает упоминания Швеция. По данным комиссии Линдбека, эта страна опустилась с третьего места по доходу на душу населения среди индустриально развитых стран в 1970 году на четырнадцатое место в 1991-м. В начале 1990-х годов в Швеции разразился экономический кризис — самый тяжелый с 1930-х годов.

Причины этого кризиса многообразны. В 1980-х годах, на протяжении длительного времени, прирост заработной платы превосходил рост производительности труда. Это инфляционное давление со стороны процесса формирования заработной платы и связанное с ним повышение цен пришли в столкновение с поддержанием стабильности обменного курса как целью экономической политики. Результатом стал проигрыш в ценовой конкуренции, что означало для предприятий снижение прибылей. Другой важный компонент макрополитики — финансовая политика также не вписывалась в политику поддержания стабильности обменного курса. Доля государственных расходов возросла в 1992 году до 70% по сравнению с 25% в 1950-м. Это было обусловлено развитием государства всеобщего благоденствия. Экономические стимулы обретения хозяйственной динамики слабели.

Интересно, что в Швеции долгое время не замечают этого спада, не отдают себе отчета в эрозии экономической системы. Инфраструктура сохраняется в течение длительного времени, и по облику прекрасного здания не скажешь, что конструкции изношены и ремонт давно не производился. Долго сохраняется даже высокий уровень занятости.

Долго сохраняется даже высокий уровень занятости.

Стоит, следовательно, более внимательно вглядеться в процессы эрозии экономики. С течением времени становятся видны неустойчивые передвижные декорации экономической политики. То же, что неустойчиво, долго держаться не может. Политика не выстоит в длительной перспективе, конфликтуя с закономерностями экономики.

Вновь и вновь одни и те же ошибки?

Можно было ожидать, что эксперимент, проведенный во Франции в годы президентства Миттерана, чтобы обеспечить нарастание экономической динамики в рамках народнохозяйственной системы, достаточно ясно показал: кратковременного увеличения спроса недостаточно. Но не прошло и двадцати лет, как Лафонтен предпринял ту же попытку стимулирования спроса. Похоже, верна бельгийская пословица: «Гребень — это тот опыт, который природа дает нам, когда у нас не остается волос». Очевидно, экономистам нет необходимости беспокоиться о том, что они станут лишними: одни и те же ошибки повторяются вновь и вновь. Когда-нибудь будут сожалеть о том или ином подходе, о том, что сочли его устаревшим, даже если он в принципе и оправдал себя. Может быть, появится желание услышать что-либо новое и нечто новое написать. Этот процесс может, однако, начаться и среди самих ученых, которые оставляют проторенную тропку и, побуждаемые любопытством, ищут новые подходы. Как бы ошибочна ни была идея, обязательно найдется экономист, который напишет ее на своем знамени, и как бы ни оправдала себя идея на практике, несомненно, явится кто-либо, кто вознамерится поставить ее под сомнение. Так что не всегда именно политики берутся за что-то иное и новое, ведь «идеи экономистов и специалистов по политической философии, будь они верны или нет, влиятельнее, чем обычно предполагают. То, что господствует над миром, не так уж сильно отличается от этих идей. Практики, мнящие себя совершенно свободными от интеллектуальных влияний, обычно являются рабами какого-нибудь отцветшего экономиста». Во всяком случае, такого мнения придерживался Кейнс.

Когда-нибудь будут сожалеть о том или ином подходе, о том, что сочли его устаревшим, даже если он в принципе и оправдал себя. Может быть, появится желание услышать что-либо новое и нечто новое написать. Этот процесс может, однако, начаться и среди самих ученых, которые оставляют проторенную тропку и, побуждаемые любопытством, ищут новые подходы. Как бы ошибочна ни была идея, обязательно найдется экономист, который напишет ее на своем знамени, и как бы ни оправдала себя идея на практике, несомненно, явится кто-либо, кто вознамерится поставить ее под сомнение. Так что не всегда именно политики берутся за что-то иное и новое, ведь «идеи экономистов и специалистов по политической философии, будь они верны или нет, влиятельнее, чем обычно предполагают. То, что господствует над миром, не так уж сильно отличается от этих идей. Практики, мнящие себя совершенно свободными от интеллектуальных влияний, обычно являются рабами какого-нибудь отцветшего экономиста». Во всяком случае, такого мнения придерживался Кейнс.

[1] Прасанта Чандра Махаланобис (1893–1972), индийский экономист и статистик, заложивший основы планирования в Республике Индия («модель планирования Махаланобиса») и основавший Индийский статический институт

[2] См. об этом: Siebert H. Außenwirtschaft / 7. Auflage. Stuttgart, 2000. S. 160.

[3] List F. Der internationale Handel, die Handelsoplitik und der deutsche Zollverein. Stuttgart, 1941.

Вся экономическая политика — это климатическая политика: инструменты для постнеолиберального зеленого перехода

Перейти к содержимому

Поиск:

Нажмите Enter для поиска

Климатический кризис является важнейшим контекстом для работы Института Рузвельта в наших пяти программных областях. Будь то чрезмерная корпоративная власть, промышленная политика, трудовые права, гражданские права или макроэкономическая политика, климатический кризис диктует как то, что необходимо, так и то, что возможно. Становится все более очевидным, что препятствия на пути к созданию действительно справедливой экономики — например, чрезмерная власть корпораций и уважение к рынку — также являются ключевыми препятствиями для эффективного преодоления климатического кризиса.

Становится все более очевидным, что препятствия на пути к созданию действительно справедливой экономики — например, чрезмерная власть корпораций и уважение к рынку — также являются ключевыми препятствиями для эффективного преодоления климатического кризиса.

В серии кратких обзоров по всем областям нашей программы Институт Рузвельта исследует, как климатический кризис пересекается со многими аспектами нашей экономики. В этих сводках рассматривается целый ряд тем: от того, как зависимость от ископаемого топлива дестабилизирует целые отрасли и макроэкономику, до того, как лучше структурировать климатическую политику, чтобы облегчить справедливый и равноправный переход. Выпуская эти сводки по проблемам, Рузвельт не предлагает ни нового диагноза проблем, ни полного рецепта пути вперед. Наоборот, вместе эти сводки демонстрируют, что вся экономическая политика — это климатическая политика, а неолиберальная, рыночная экономическая политика последних пятидесяти лет — провальная климатическая политика. Неолиберальная экономическая политика не смогла контролировать выбросы углерода и позволила экономике продолжать слишком сильно полагаться на нестабильные по своей природе невозобновляемые источники энергии.

Неолиберальная экономическая политика не смогла контролировать выбросы углерода и позволила экономике продолжать слишком сильно полагаться на нестабильные по своей природе невозобновляемые источники энергии.

Новая экономическая политика, направленная на преодоление климатического кризиса, должна отказаться от неолиберальной позиции и активно работать над минимизацией влияния корпораций при создании государственных институтов, которые могут помочь осуществить быстрый отказ от ископаемого топлива. Эта политика должна включать прямые инвестиции в отрасли экологически чистой энергетики и новые правила, ограничивающие корпоративную власть и сменные цены, чтобы отражать реальную стоимость ископаемого топлива, включая ущерб от экстремальных погодных явлений, воздействие на здоровье населения и нарушение работы сельского хозяйства и экосистем. Кроме того, они должны укреплять власть рабочих и особенно профсоюзов, чтобы создавать более стабильные отрасли.

- В «Стабильность цен на энергию: опасность ископаемых видов топлива и перспективы возобновляемых источников энергии», Заместитель директора по макроэкономическому анализу Лорен Мелодиа и руководитель программы климатических и экономических преобразований Кристина Карлссон исследуют, как каскадные климатические бедствия и нестабильные источники энергии создают постоянная и регулярная угроза стабильным рынкам, которым неолибералы уделяют приоритетное внимание.

- В статье «Теперь все зависит от климата: новые направления промышленной политики из отчетов Байдена о цепочке поставок» директор по промышленной политике и торговле Тодд Н. Такер показывает, как 19отчеты о цепочке поставок, недавно выпущенные семью федеральными агентствами, показывают, что нет ни одного сектора нашей экономики, который не остался бы нетронутым климатическим кризисом, и, наоборот, нет такой части нашей экономики, которую нельзя было бы использовать для смягчения последствий кризиса.

- В статье «Борьба за власть: как превосходство акционеров в секторе электроэнергетики сдерживает доступный и справедливый переход к энергетике» директор корпоративной энергетики Нико Лусиани исследует, как уважение к краткосрочным интересам акционеров служило компаниям предлогом для сопротивляться инвестированию в экологически чистые энергетические технологии, которые служили бы более широкой публике.

- В «Политике рабочей силы для справедливого перехода» заместитель директора по рабочей силе и экономической безопасности Али Бустаманте утверждает, что программы обучения рабочей силы для «зеленой» экономики дают возможность укрепить профсоюзы.

Когда программы обучения рабочей силы строятся на партнерстве с профсоюзами, а не исключительно на отношениях с работодателем, они способствуют повышению заработной платы и повышению качества работы, а также защищают от расовой дискриминации при приеме на работу.

Когда программы обучения рабочей силы строятся на партнерстве с профсоюзами, а не исключительно на отношениях с работодателем, они способствуют повышению заработной платы и повышению качества работы, а также защищают от расовой дискриминации при приеме на работу. - В статье «Неолиберализм чистой энергии: климат, налоговые льготы и расовая справедливость» заместитель директора по климатическим и экономическим преобразованиям Лью Дейли и Сильвия Чи из Just Solutions Collective объясняют, как налоговые льготы на энергию воплощают неолиберальный подход к климатической политике, который по-прежнему в значительной степени зависит от частные стимулы и рыночный выбор для стимулирования энергетического перехода. Они обсуждают, как это может не только приватизировать будущее экологически чистой энергии, но и упустить выпадающую раз в поколение возможность исправить исторический ущерб и хроническое недофинансирование цветных сообществ.

Теги: Климат, Промышленная политика и торговля, Работа и работа, Труд и организация, Макроэкономика, Неолиберализм и его провалы, Раса и пол, Развитие рабочей силы

Авторы

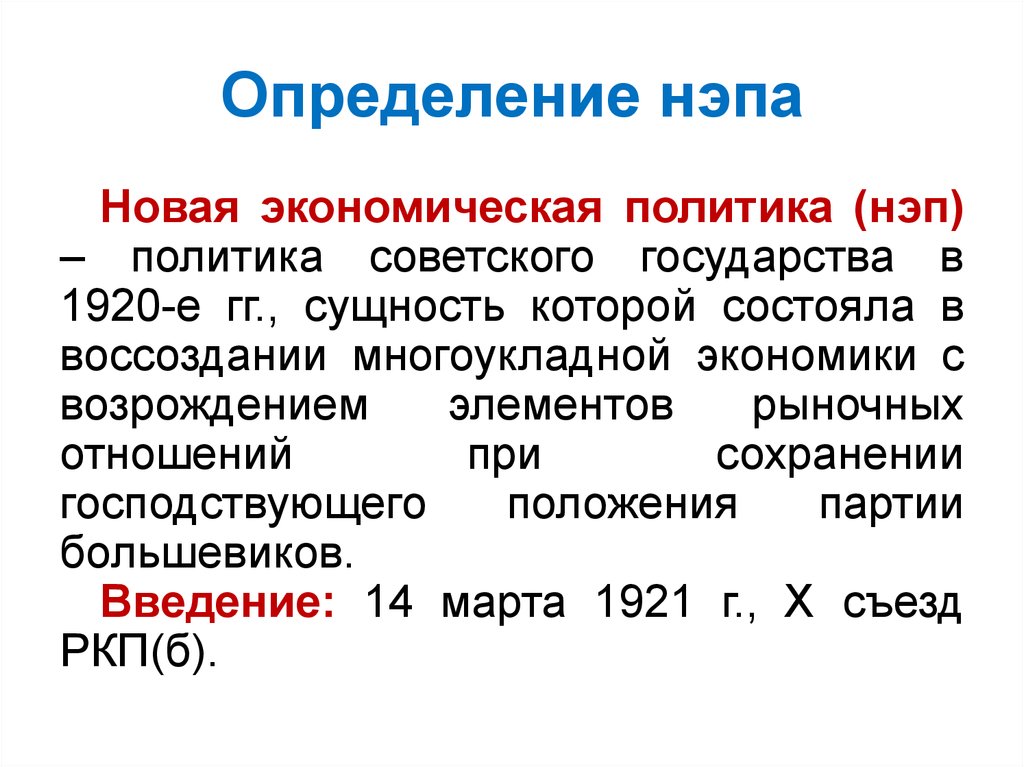

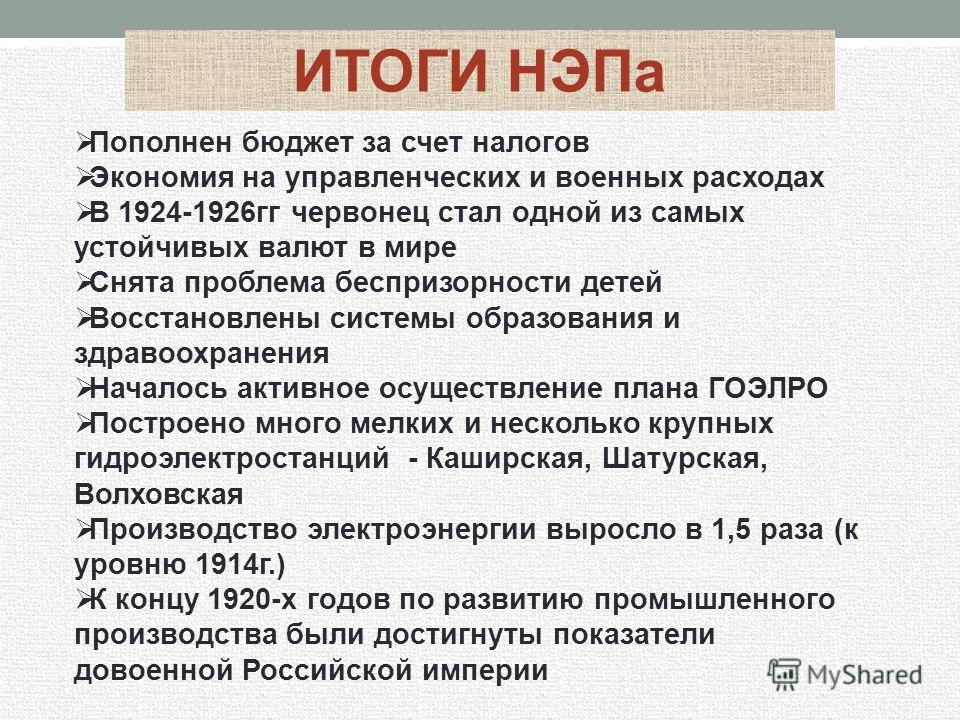

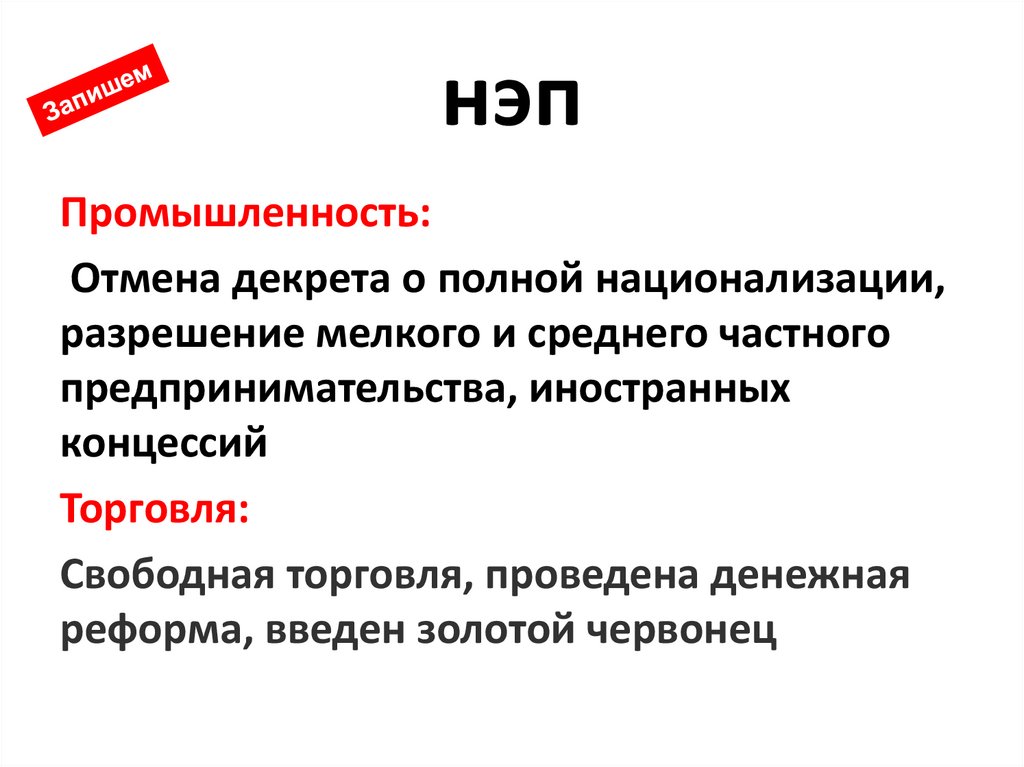

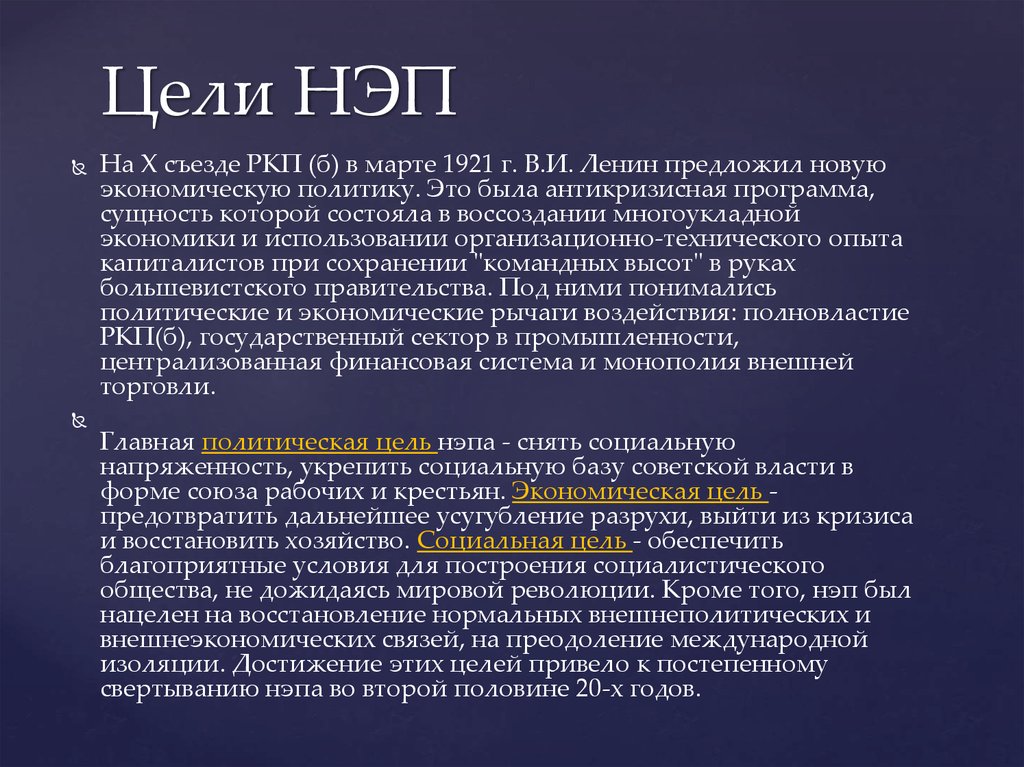

Новая экономическая политика » Двадцатый век Россия

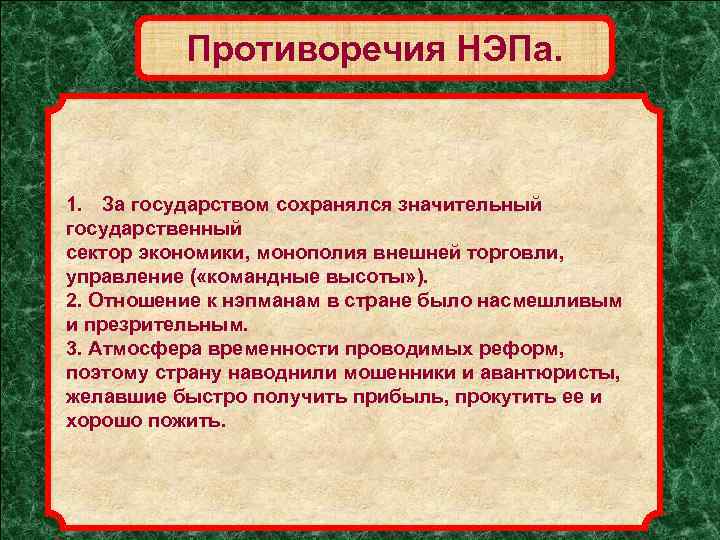

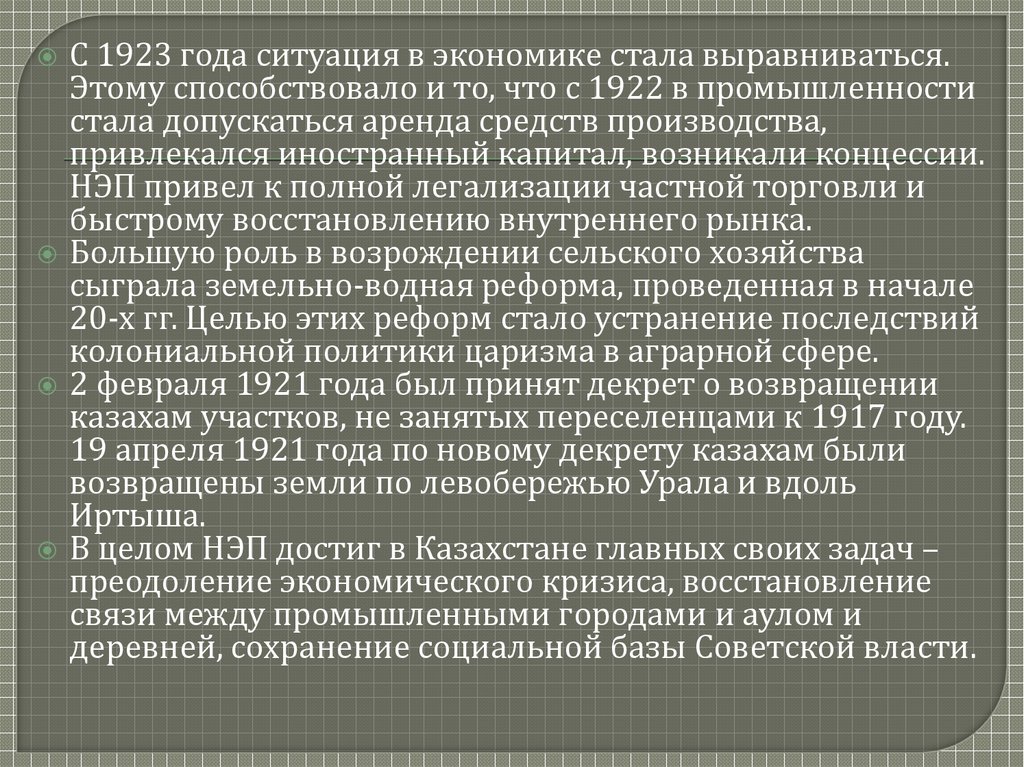

7 ноября 1917 года Владимир Ленин возглавил переворот в России большевистской партией, положив тем самым начало созданию социалистического государства. Владимир Ленин стремился создать марксистскую коммунистическую утопию. Ленин обещал освобождение угнетенных рабочих и крестьян, равенство, прогресс, мир и социальную справедливость. Несмотря на то, что Ленин пытался создать коммунистическое государство, он проводил экономическую политику, направленную на возврат к капиталистическим идеалам, которая создала смешанную экономику, в которой некоторым частным лицам было разрешено владеть небольшими предприятиями. Его экономическая политика соответствовала новой экономической политике, созданной в 1921, который представлял собой набор прагматичных политик, направленных на восстановление стабильности и роста. При Ленине это длилось недолго. Переход от нэпа к национализации экономики начинается с национализации промышленности и внешней торговли.

Владимир Ленин стремился создать марксистскую коммунистическую утопию. Ленин обещал освобождение угнетенных рабочих и крестьян, равенство, прогресс, мир и социальную справедливость. Несмотря на то, что Ленин пытался создать коммунистическое государство, он проводил экономическую политику, направленную на возврат к капиталистическим идеалам, которая создала смешанную экономику, в которой некоторым частным лицам было разрешено владеть небольшими предприятиями. Его экономическая политика соответствовала новой экономической политике, созданной в 1921, который представлял собой набор прагматичных политик, направленных на восстановление стабильности и роста. При Ленине это длилось недолго. Переход от нэпа к национализации экономики начинается с национализации промышленности и внешней торговли.

http://soviethistory.macalester.edu/index.php?page=subject&show=images&SubjectID=1921nep&Year=1921&navi=byYear

Ленин предвидел, что сразу разрушить крупную экономику нецелесообразно. Он придумал транснациональную стадию, где «защищал черты крупномасштабной капиталистической экономики, такие как индивидуальный управленческий контроль, заработная плата и сдельные стимулы, даже наем буржуазных технических экспертов и менеджеров». (Зигельбаума), что привело к созданию новой экономической политики в 1921. Новая экономическая политика была «постепенным планом социалистического развития» (Freeze, 301). Ориентация на рыночные силы в этот переходный период «привела к разгосударствлению мелкой промышленности и услуг; учреждение трестов для снабжения, финансирования и сбыта продукции крупной промышленности; стабилизация валюты; и другие меры». (Зигельбаум). На фотографии выше показан местный рынок, где велась частная торговля, что представляет собой разгосударствление и кратковременную приватизацию экономики в Советской России. Капиталистические идеалы помогли укрепить экономику новых советских государств, но привели к экономической неопределенности и беспокойству у некоторых граждан.

(Зигельбаума), что привело к созданию новой экономической политики в 1921. Новая экономическая политика была «постепенным планом социалистического развития» (Freeze, 301). Ориентация на рыночные силы в этот переходный период «привела к разгосударствлению мелкой промышленности и услуг; учреждение трестов для снабжения, финансирования и сбыта продукции крупной промышленности; стабилизация валюты; и другие меры». (Зигельбаум). На фотографии выше показан местный рынок, где велась частная торговля, что представляет собой разгосударствление и кратковременную приватизацию экономики в Советской России. Капиталистические идеалы помогли укрепить экономику новых советских государств, но привели к экономической неопределенности и беспокойству у некоторых граждан.

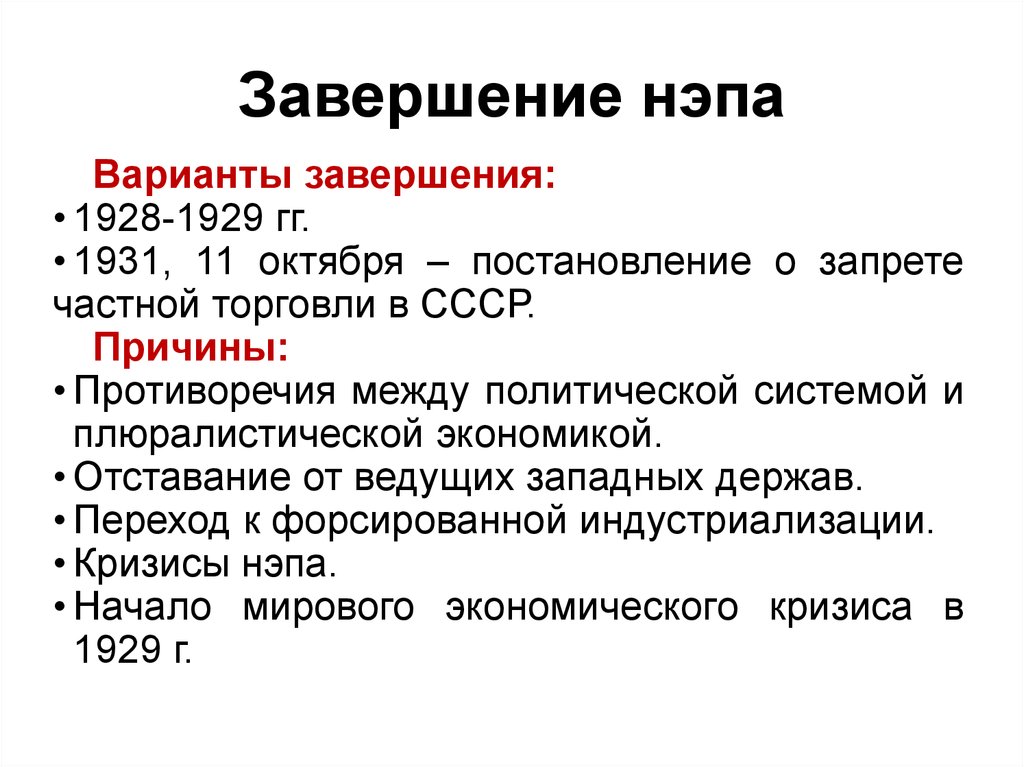

Переходный период капитализма был недолгим. В проекте своей экономической политики, написанном в декабре 1917 г., он предписывает национализацию акционерных обществ, вводит ограничения для богатого класса, заставляет всех хранить свои деньги в Государственном банке и делает упор на создание профсоюзов для выполнять его указы. В течение следующего года товарищи Ленина продвигались к национализированному государству, принимая частные граждане за капитализм, «национализируя внешнюю торговлю и отменяя частное наследство» (Зигельбаум 9).0038). Следующие шаги по переходу от рыночных сил к социалистической экономике включали упразднение частной собственности и торговли и национализацию промышленности. Переходный период капитализма проливает свет на прагматическую сторону Ленина. Кроме того, хотя новая экономическая политика просуществовала при Ленине лишь короткий период времени, она создала идеологическую основу для реформ, которая возродилась в эпоху Горбачева и заложила основы советского государства.

В течение следующего года товарищи Ленина продвигались к национализированному государству, принимая частные граждане за капитализм, «национализируя внешнюю торговлю и отменяя частное наследство» (Зигельбаум 9).0038). Следующие шаги по переходу от рыночных сил к социалистической экономике включали упразднение частной собственности и торговли и национализацию промышленности. Переходный период капитализма проливает свет на прагматическую сторону Ленина. Кроме того, хотя новая экономическая политика просуществовала при Ленине лишь короткий период времени, она создала идеологическую основу для реформ, которая возродилась в эпоху Горбачева и заложила основы советского государства.

Библиография

Баньян, Джейм и Х. Х. Фишер, изд., Большевистская революция, 1917-1918; Документы и материалы (Стэнфорд: издательство Стэнфордского университета; Х. Милфорд, издательство Оксфордского университета, 1934), стр. 316–317.

Фриз, Григорий Л. Россия: история .

Когда программы обучения рабочей силы строятся на партнерстве с профсоюзами, а не исключительно на отношениях с работодателем, они способствуют повышению заработной платы и повышению качества работы, а также защищают от расовой дискриминации при приеме на работу.

Когда программы обучения рабочей силы строятся на партнерстве с профсоюзами, а не исключительно на отношениях с работодателем, они способствуют повышению заработной платы и повышению качества работы, а также защищают от расовой дискриминации при приеме на работу.