Содержание

МАРТОВ • Большая российская энциклопедия

Ю. О. Мартов.

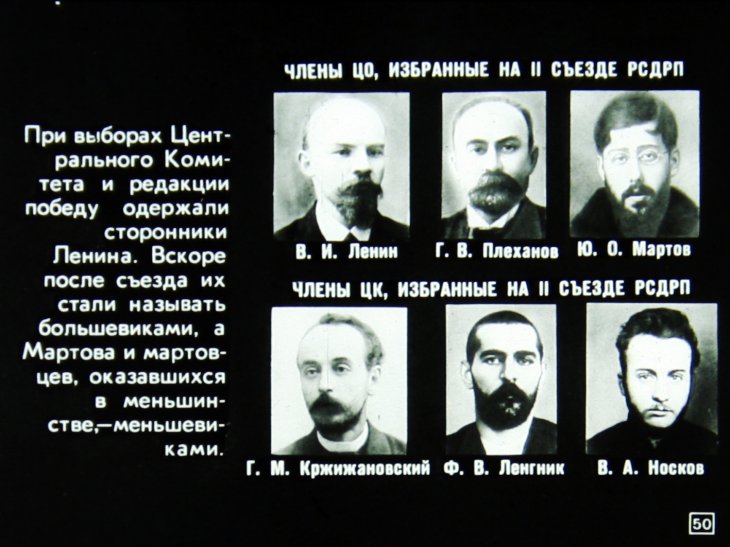

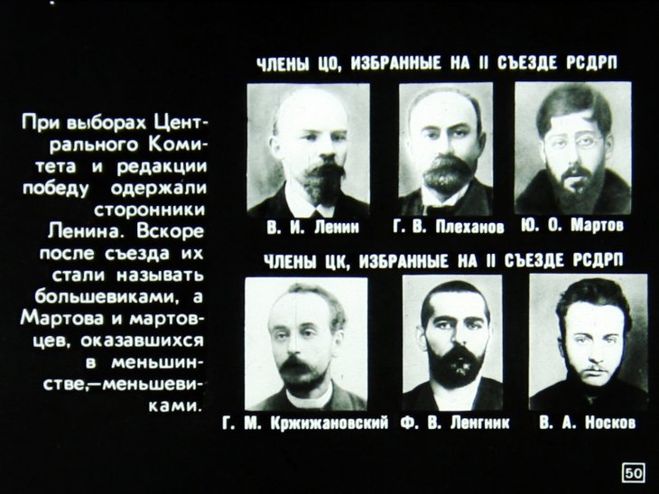

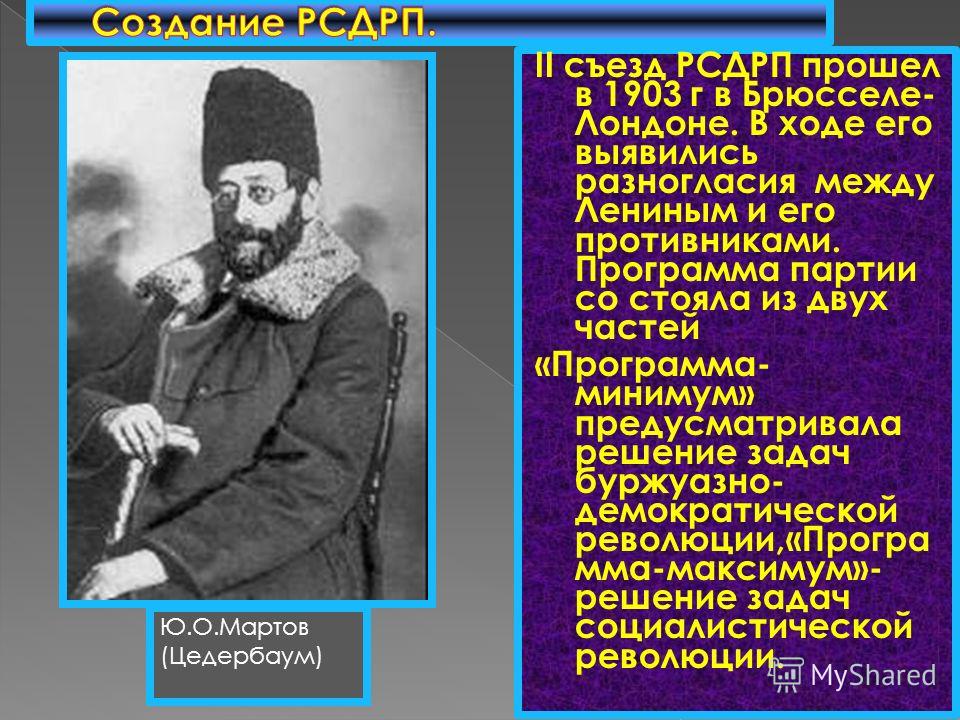

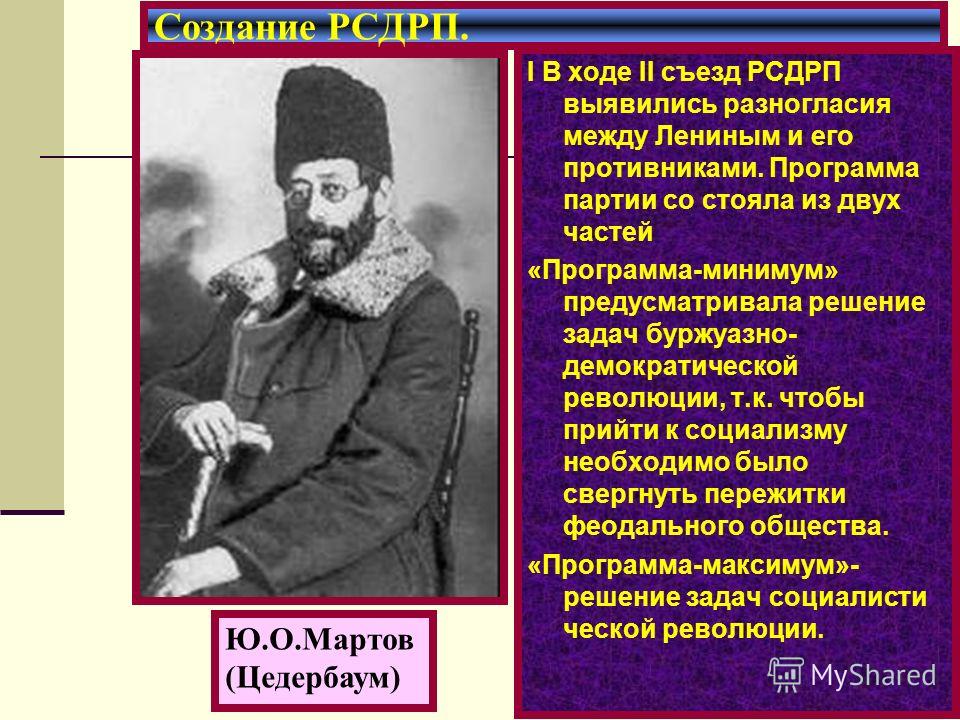

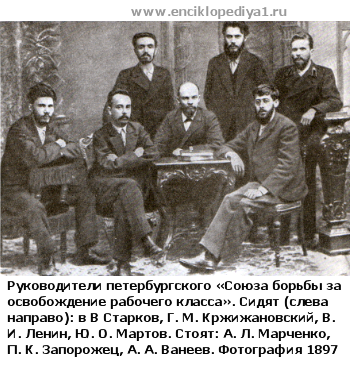

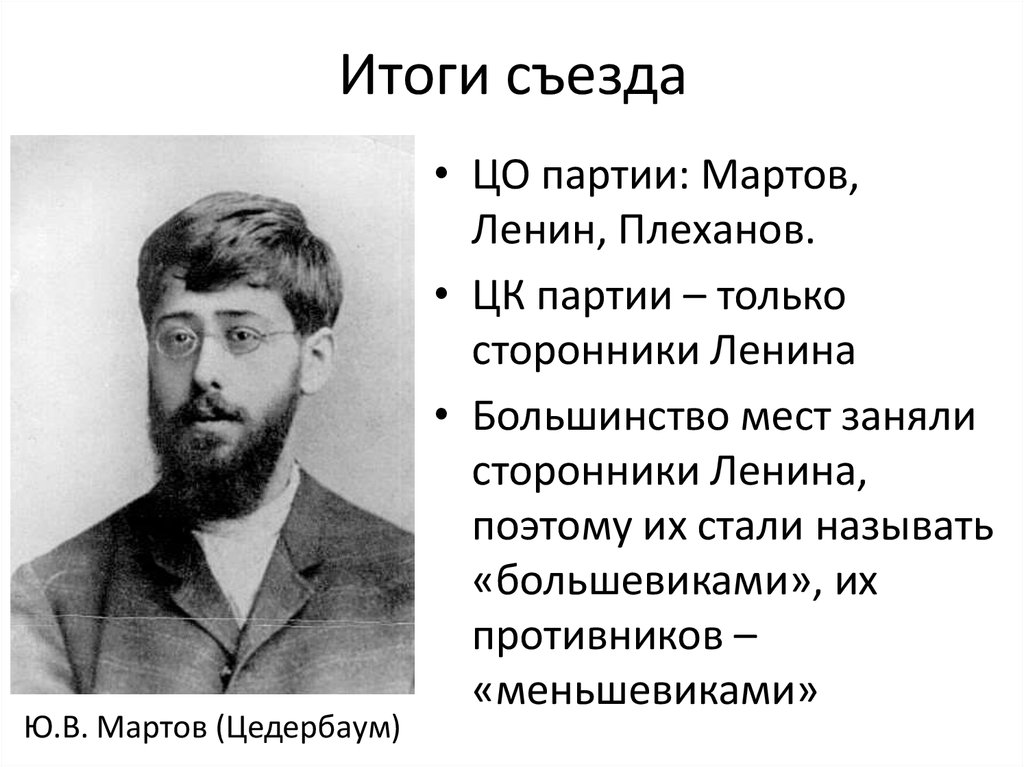

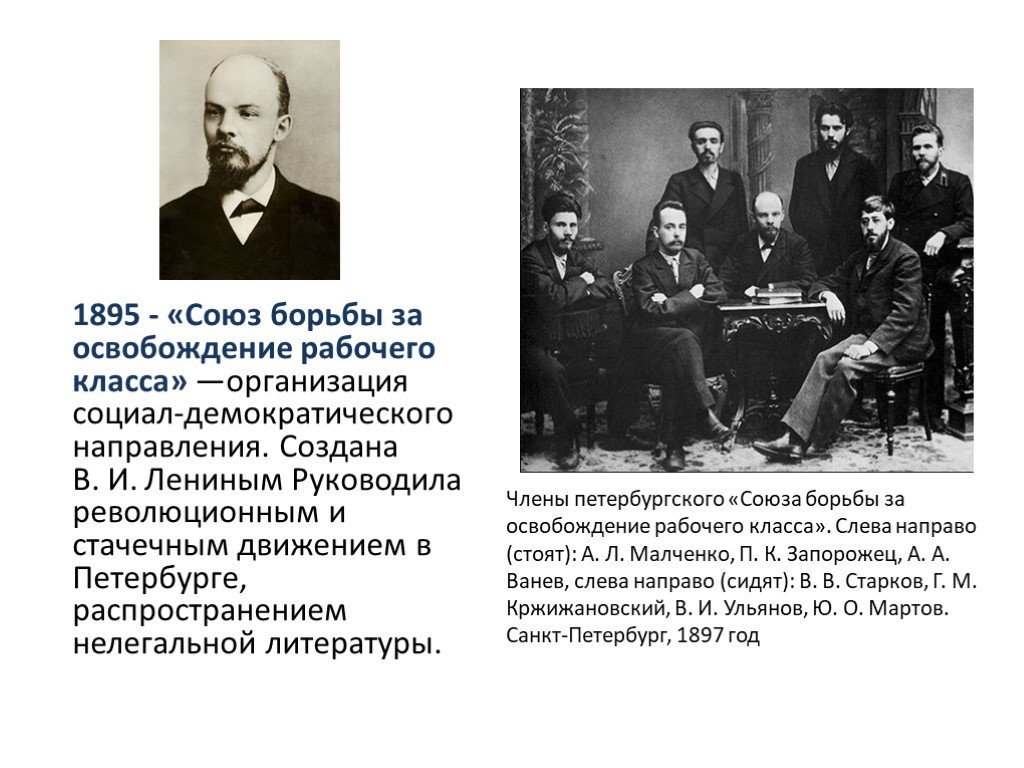

МА́РТОВ (Л. Мартов) (наст. фам. Цедербаум) Юлий Осипович [12(24).11.1873, Константинополь – 4.4.1923, Шёмберг, Германия; похоронен в Берлине], рос. политич. деятель, один из идеологов и лидеров меньшевиков. Внук А. О. Цедербаума – известного евр. обществ. деятеля, редактора и издателя. В 1891–92 М. учился на естеств. отделении физико-математич. ф-та С.-Петерб. ун-та, исключён за участие в студенч. кружках, арестован, освобождён под залог. В 1892 основал марксистский кружок в С.-Петербурге, связанный с группой «Освобождение труда». В 1893 выслан на 2 года в Вильно под гласный надзор полиции, стал одним из наиболее заметных пропагандистов в местной евр. социал-демократич. организации. С 1895 в С.-Петербурге, один из организаторов и руководителей Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (назв. предложено М.). В янв. 1896 арестован, в кон. февр. / нач. марта 1897 выслан на 3 года в г. Туруханск. После ссылки (завершилась в 1900) переехал в Мюнхен (март 1901), один из организаторов, редакторов и ведущих публицистов газ. «Искра». Участвовал (совм. с В. И. Лениным и П. Б. Аксельродом) в согласовании подготовленного Г. В. Плехановым проекта программы РСДРП. Разошёлся с Лениным во взглядах по вопросам парт. строительства, в отличие от него считал, что переход от кружковой организации социал-демократич. движения к партийной должен происходить с участием и антиискровских элементов социал-демократии. Делегат 2-го съезда РСДРП (июль – авг. 1903, Брюссель, Лондон), на котором внёс альтернативное ленинскому определение условий членства в партии – работа под контролем и руководством одной из парт. организаций вместо обязательного личного участия в деятельности низовой организации, на чём настаивал Ленин.

предложено М.). В янв. 1896 арестован, в кон. февр. / нач. марта 1897 выслан на 3 года в г. Туруханск. После ссылки (завершилась в 1900) переехал в Мюнхен (март 1901), один из организаторов, редакторов и ведущих публицистов газ. «Искра». Участвовал (совм. с В. И. Лениным и П. Б. Аксельродом) в согласовании подготовленного Г. В. Плехановым проекта программы РСДРП. Разошёлся с Лениным во взглядах по вопросам парт. строительства, в отличие от него считал, что переход от кружковой организации социал-демократич. движения к партийной должен происходить с участием и антиискровских элементов социал-демократии. Делегат 2-го съезда РСДРП (июль – авг. 1903, Брюссель, Лондон), на котором внёс альтернативное ленинскому определение условий членства в партии – работа под контролем и руководством одной из парт. организаций вместо обязательного личного участия в деятельности низовой организации, на чём настаивал Ленин. Съезд принял формулировку М., что позволяло увеличить численность РСДРП. М. требовал также ослабления полномочий центр. учреждений партии. Возражал против предложения Ленина ограничить редколлегию «Искры» Плехановым, Лениным и М., т. к. видел в этом фактич. переход партии под их контроль, отказался работать в газете, бойкотировал выборы в центр. органы РСДРП (после выхода Ленина из редакции «Искры» вернулся в неё, был введён в Совет партии). От др. признанных идеологов меньшевизма отличался неприятием бернштейнианства, однако активно поддержал идею А. Н. Потресова о союзе РСДРП с либералами в борьбе за демократию, а также предложенный Аксельродом план участия социал-демократии в «банкетной кампании» 1904, организованной Союзом освобождения с целью побудить правительство к введению в России конституции.

Съезд принял формулировку М., что позволяло увеличить численность РСДРП. М. требовал также ослабления полномочий центр. учреждений партии. Возражал против предложения Ленина ограничить редколлегию «Искры» Плехановым, Лениным и М., т. к. видел в этом фактич. переход партии под их контроль, отказался работать в газете, бойкотировал выборы в центр. органы РСДРП (после выхода Ленина из редакции «Искры» вернулся в неё, был введён в Совет партии). От др. признанных идеологов меньшевизма отличался неприятием бернштейнианства, однако активно поддержал идею А. Н. Потресова о союзе РСДРП с либералами в борьбе за демократию, а также предложенный Аксельродом план участия социал-демократии в «банкетной кампании» 1904, организованной Союзом освобождения с целью побудить правительство к введению в России конституции.

Рассматривал начавшуюся Революцию 1905–07 как буржуазно-демократическую, считал её движущими силами пролетариат и либеральную буржуазию, крайне скептически, в отличие от большевиков, оценивал революц. потенции крестьянства. Категорически отрицал выдвинутую В. И. Лениным идею революц.-демократич. диктатуры пролетариата и крестьянства как возможный итог победы революции, считая пока максимумом возможного установление буржуазно-демократич. республики. Противник действий, направленных на «организацию» революции, подготовку вооруж. восстания силами подпольщиков. После издания Манифеста 17 октября 1905 вернулся в Россию. Участвовал в работе С.-Петерб. совета рабочих депутатов, чл. редакции легальной меньшевистской газ. «Начало». Поддержал объединит. устремления большевиков и меньшевиков. На рубеже 1905–06 входил в состав объединённого ЦК РСДРП и редакцию его нелегального органа – газ. «Партийные известия». Сторонник идеи «рабочего съезда», выдвинутой в 1905 П. Б. Аксельродом (предполагалось, что съезд, организованный передовыми элементами пролетариата, создаст базу для коренного реформирования РСДРП на основе всех социалистич.

потенции крестьянства. Категорически отрицал выдвинутую В. И. Лениным идею революц.-демократич. диктатуры пролетариата и крестьянства как возможный итог победы революции, считая пока максимумом возможного установление буржуазно-демократич. республики. Противник действий, направленных на «организацию» революции, подготовку вооруж. восстания силами подпольщиков. После издания Манифеста 17 октября 1905 вернулся в Россию. Участвовал в работе С.-Петерб. совета рабочих депутатов, чл. редакции легальной меньшевистской газ. «Начало». Поддержал объединит. устремления большевиков и меньшевиков. На рубеже 1905–06 входил в состав объединённого ЦК РСДРП и редакцию его нелегального органа – газ. «Партийные известия». Сторонник идеи «рабочего съезда», выдвинутой в 1905 П. Б. Аксельродом (предполагалось, что съезд, организованный передовыми элементами пролетариата, создаст базу для коренного реформирования РСДРП на основе всех социалистич. течений, представленных в рабочем классе, и по образцу легальных европ. социал-демократич. партий). Делегат Лондонского съезда РСДРП [30.4–19.5(13.5–1.6).1907], где выступил с отчётным докладом ЦК. Один из делегатов от РСДРП на Штутгартском конгрессе Интернационала 2-го (1907). Вместе с Лениным и Р. Люксембург внёс радикальные поправки в его резолюцию об отношении социалистов к войне, в частности о том, что они обязаны в случае начала воен. действий стремиться использовать вызванный войной экономич. и политич. кризис для политич. пробуждения народа и ускорения свержения капитализма.

течений, представленных в рабочем классе, и по образцу легальных европ. социал-демократич. партий). Делегат Лондонского съезда РСДРП [30.4–19.5(13.5–1.6).1907], где выступил с отчётным докладом ЦК. Один из делегатов от РСДРП на Штутгартском конгрессе Интернационала 2-го (1907). Вместе с Лениным и Р. Люксембург внёс радикальные поправки в его резолюцию об отношении социалистов к войне, в частности о том, что они обязаны в случае начала воен. действий стремиться использовать вызванный войной экономич. и политич. кризис для политич. пробуждения народа и ускорения свержения капитализма.

В 1909–11 чл. редакции центр. органа РСДРП – газ. «Социал-демократ», одновременно редактор меньшевистского ж. «Голос социал-демократа». В результате опыта работы в объединённых парт. органах М. убедился в невозможности сосуществования меньшевиков и большевиков в одной партии, изложил свою позицию в брошюре «Спасители или упразднители? (Кто и как разрушал РСДРП)» (1911). Поддержал Л. Д. Троцкого в деле организац. объединения социал-демократии на антибольшевистской основе на конференции в Вене (авг. 1912; проходила вслед за состоявшейся в январе того же года конференцией большевиков в Праге). С 1913 чл. Заграничного секретариата Организационного к-та (ОК) – врем. руководящего центра меньшевиков, чл. редакций газет «Известия Заграничного секретариата ОК», «Луч» (издавалась меньшевиками легально в С.-Петербурге, название неоднократно менялось).

Поддержал Л. Д. Троцкого в деле организац. объединения социал-демократии на антибольшевистской основе на конференции в Вене (авг. 1912; проходила вслед за состоявшейся в январе того же года конференцией большевиков в Праге). С 1913 чл. Заграничного секретариата Организационного к-та (ОК) – врем. руководящего центра меньшевиков, чл. редакций газет «Известия Заграничного секретариата ОК», «Луч» (издавалась меньшевиками легально в С.-Петербурге, название неоднократно менялось).

Решительно выступал против 1-й мировой войны, осуждал «патриотов» и, не желая победы ни одному буржуазному правительству, связывал завершение войны с демократич. преобразованиями во всём мире и возрождением междунар. организации социалистов. Участник Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) междунар. социалистич. конференций, на которых произошло объединение осуждавших войну социал-демократов – интернационалистов.

После Февр. революции 1917 вернулся в Россию. В 1917–18 чл. Исполкома Петрогр. совета и ВЦИК, избранного 1-м Всерос. съездом Советов. Редактор ж. «Интернационал», газет «Летучий листок», «Искра», «Вперёд», сотрудник газ. «Новая жизнь». Последовательно отстаивал идею поэтапного перехода власти к левым силам революции, включая большевиков. Критиковал вхождение социалистов во Врем. правительство, считая его неспособным решать революц. задачи, осуждал «революц. оборончество» (идею продолжать войну во имя защиты завоеваний революции), возглавил Врем. центр. бюро меньшевиков-интернационалистов, оппозиционное руководящим органам меньшевиков. В связи с июльскими событиями 1917 выступил за переход власти в руки Советов и создание ими правительства, состоящего исключительно из социалистов и «способного двинуть революцию дальше». Не соглашаясь с большевистской стратегией и тактикой, в то же время осуждал правительств. репрессии по отношению к большевикам. В авг. 1917 избран в состав ЦК РСДРП (объединённой) [РСДРП(о)] на созванном меньшевиками объединит. съезде РСДРП (большевики отказались в нём участвовать), возглавлял в РСДРП(о) левую группу меньшевиков-интернационалистов. Участник Демократического совещания 1917, выступал на нём за создание правительства социалистич. партий, вошёл в состав Предпарламента. Выступал с резкой критикой как Врем. правительства и поддерживавших его социалистов, так и большевиков, начавших непосредств. подготовку вооруж. восстания против Врем. правительства. На 2-м Всерос. съезде Советов [25–27 окт. (7–9 нояб.)] предложил от имени меньшевиков-интернационалистов резолюцию, которая осуждала большевиков за организацию переворота до открытия съезда и призывала к формированию однородного социалистич.

Не соглашаясь с большевистской стратегией и тактикой, в то же время осуждал правительств. репрессии по отношению к большевикам. В авг. 1917 избран в состав ЦК РСДРП (объединённой) [РСДРП(о)] на созванном меньшевиками объединит. съезде РСДРП (большевики отказались в нём участвовать), возглавлял в РСДРП(о) левую группу меньшевиков-интернационалистов. Участник Демократического совещания 1917, выступал на нём за создание правительства социалистич. партий, вошёл в состав Предпарламента. Выступал с резкой критикой как Врем. правительства и поддерживавших его социалистов, так и большевиков, начавших непосредств. подготовку вооруж. восстания против Врем. правительства. На 2-м Всерос. съезде Советов [25–27 окт. (7–9 нояб.)] предложил от имени меньшевиков-интернационалистов резолюцию, которая осуждала большевиков за организацию переворота до открытия съезда и призывала к формированию однородного социалистич. правительства. После ожесточённых дебатов, закончившихся уходом со съезда правых групп меньшевиков и эсеров, не встретив поддержки, покинул съезд. Получил поддержку на чрезвычайном съезде РСДРП(о) (нояб. /дек. 1917), фактически возглавил партию. Вошёл в состав ЦК и ЦО («Рабочая газета») РСДРП(о). Чл. ВЦИК РСФСР (январь – июнь 1918; 1919–20). В марте 1918 переехал в Москву. Депутат Моссовета (1919–20). С 1919 действит. чл. Социалистич. академии (с 1924 Коммунистическая академия).

правительства. После ожесточённых дебатов, закончившихся уходом со съезда правых групп меньшевиков и эсеров, не встретив поддержки, покинул съезд. Получил поддержку на чрезвычайном съезде РСДРП(о) (нояб. /дек. 1917), фактически возглавил партию. Вошёл в состав ЦК и ЦО («Рабочая газета») РСДРП(о). Чл. ВЦИК РСФСР (январь – июнь 1918; 1919–20). В марте 1918 переехал в Москву. Депутат Моссовета (1919–20). С 1919 действит. чл. Социалистич. академии (с 1924 Коммунистическая академия).

Признал Окт. революцию 1917 исторически объяснимой и в этом смысле «оправданной», «неизбежно вытекавшей» из неспособности мелкобуржуазной демократии «разрубить узел войны, душившей революцию», и из неспособности социал-демократии «толкать вперёд» эту мелкобуржуазную демократию. Однако, рассматривая социализм как высшее воплощение индивидуальной свободы и индивидуальности, М. не мог примириться с характерным для большевиков «аракчеевским пониманием социализма и пугачёвским пониманием классовой борьбы», на почве которого вырастает, по его словам, «окопно-казарменный» «квази-социализм». Считал, что социализм возможен только тогда, когда политич. воспитание масс позволяет им «путём самоуправления взять в свои руки руководство общим аппаратом». В этой связи называл «бессмысленной утопией» попытку «насаждать социализм в экономически и культурно отсталой стране». Осуждал политику «красного террора» и «военного коммунизма», заключение Брестского мира 1918. В то же время признавал недопустимой вооруж. борьбу против Сов. власти, т. к. её поддерживала «очень значительная часть городского и сельского пролетариата». Единственную возможность борьбы с большевизмом видел в восстановлении единства рабочего движения под эгидой социал-демократии.

не мог примириться с характерным для большевиков «аракчеевским пониманием социализма и пугачёвским пониманием классовой борьбы», на почве которого вырастает, по его словам, «окопно-казарменный» «квази-социализм». Считал, что социализм возможен только тогда, когда политич. воспитание масс позволяет им «путём самоуправления взять в свои руки руководство общим аппаратом». В этой связи называл «бессмысленной утопией» попытку «насаждать социализм в экономически и культурно отсталой стране». Осуждал политику «красного террора» и «военного коммунизма», заключение Брестского мира 1918. В то же время признавал недопустимой вооруж. борьбу против Сов. власти, т. к. её поддерживала «очень значительная часть городского и сельского пролетариата». Единственную возможность борьбы с большевизмом видел в восстановлении единства рабочего движения под эгидой социал-демократии.

Неоднократно подвергался кратковрем. арестам. Ноябрьскую революцию 1918 в Германии, революц. события в Австро-Венгрии считал началом мировой социалистич. революции, для её победы считал необходимым сохранить власть большевиков, некоторое время поддерживал их политику. Выступал за участие меньшевиков в вооруж. борьбе с контрреволюцией. Автор тезисов «Мировая социальная революция и задачи социал-демократии», которые стали основой платформы РСДРП(о) (принята Всерос. парт. совещанием в апр. 1920), выдвинул идею объединения всех социалистич. партий, включая большевиков, на основе последовательного народовластия, самой широкой свободы идейной борьбы и пропаганды.

В сент. 1920 легально выехал за границу. На съезде Независимой социал-демократич. партии Германии (НСДПГ) в Галле (нояб. 1920) призвал к защите мирового рабочего движения, а также рос. революции от междунар. империализма, внутр. контрреволюции и разлагающего влияния «примитивно-коммунистического большевизма». В Берлине возглавил Заграничную делегацию ЦК РСДРП(о) – эмигрантский парт. центр меньшевизма, пытался объединить центристские силы междунар. социалистич. движения. Там же в 1921 основал и редактировал социал-демократич. ж. «Социалистический вестник», опубликовал в нём св. 80 статей и заметок. Положительно оценивал новую экономическую политику, однако считал, что либерализация хозяйств. жизни не может быть прочной без политич. либерализации. Ближайшее будущее России связывал с многоукладной экономикой, рынком, регулируемым государством, кооперацией, сильным социальным законодательством и политич. демократией. Допускал возможность превращения России в социалистич. государство в случае победы социализма на Западе.

революции от междунар. империализма, внутр. контрреволюции и разлагающего влияния «примитивно-коммунистического большевизма». В Берлине возглавил Заграничную делегацию ЦК РСДРП(о) – эмигрантский парт. центр меньшевизма, пытался объединить центристские силы междунар. социалистич. движения. Там же в 1921 основал и редактировал социал-демократич. ж. «Социалистический вестник», опубликовал в нём св. 80 статей и заметок. Положительно оценивал новую экономическую политику, однако считал, что либерализация хозяйств. жизни не может быть прочной без политич. либерализации. Ближайшее будущее России связывал с многоукладной экономикой, рынком, регулируемым государством, кооперацией, сильным социальным законодательством и политич. демократией. Допускал возможность превращения России в социалистич. государство в случае победы социализма на Западе. Один из гл. организаторов в 1922 междунар. кампании протеста против судебного процесса над членами социалистов-революционеров партии (1922), побудил выступить против него М. Горького и А. Франса. Один из организаторов и лидеров Интернационала 21/2-го.

Один из гл. организаторов в 1922 междунар. кампании протеста против судебного процесса над членами социалистов-революционеров партии (1922), побудил выступить против него М. Горького и А. Франса. Один из организаторов и лидеров Интернационала 21/2-го.

Ленин и большевизм: значение второго съезда РСДРП | Russian

Существует огромное количество мифов о Ленине и большевиках, особенно касательно истоков их российской революционной партии. Роб Сьюэлл углубляется в эту бесконечно важную тему, пытаясь отыскать по-прежнему актуальные уроки для современных левых.

[Source]

Как было сказано ранее, история большевизма имеет значительное количество требующих особого внимания уроков в назидание современным левым, как рабочим активистам, так и студентам. Например, история, связанная со знаменитым расколом в РСДРП на большевиков и меньшевиков, произошедшим в 1903 году во время второго съезда.

Безусловно, подобное событие не избежало повальной мистификации и, пожалуй, вам необходимо знать, что же действительно произошло.

Съезд 1903 года следует понимать как учредительный, поскольку, хоть он и был вторым, первая попытка не увенчалась успехом в 1883: большая часть членов была стремительно арестована охранкой. Несмотря на выпуск манифеста, партию можно было считать мертворождённой, она, скорее, преобразовалась в децентрализованную группу.

В предшествующие 20 лет по всей России расцветали разнообразные кружки, один из них, «Освобождение труда», был основан в 1883 году Плехановым, находившемся в изгнании. Можно сказать, именно в этот момент зародился теоретический фундамент российского марксизма.

В 1895 году Ленин основал группу «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в Петербурге. Конечно, Ленина вскоре арестовали и сослали в Сибирь, после освобождения он отправился за границу к Плеханову. После продолжительных споров и дискуссий два интеллектуала пришли к решению объединить силы и создать всероссийскую левую газету под причудливым названием «Искра».

Начало

«Искра» была создана в декабре 1900. Безусловно, о легальности издания говорить не приходилось, поэтому выпуски публиковались в Германии и контрабандой доставлялись в Россию через агентурную сеть. В конце концов, в результате давления властей в июле 1902 издание переместилось сначала в Лондон, после – в Женеву.

Безусловно, о легальности издания говорить не приходилось, поэтому выпуски публиковались в Германии и контрабандой доставлялись в Россию через агентурную сеть. В конце концов, в результате давления властей в июле 1902 издание переместилось сначала в Лондон, после – в Женеву.

Существовали и иные социал-демократические кружки, кроме «Искры» , увлекавшиеся разнообразными вопросами. Например, оппортунистическая группа «экономистов», имевшая значительное влияние. Они строго отделяли свою профсоюзную борьбу от всякой политики. В сущности, их точка зрения приводила к тому, что политическая сфера была сдана буржуазным либералам. Подобные группы превращали борьбу во что-то сумбурное, абстрактное, расслаивая и замедляя зарождающиеся движение.

Цель «Искры» как раз заключалась в том, чтобы вернуть подлинный марксистский дискурс, преодолев оппортунизм при помощи строгой теоретической основы революционного движения. Ленин и Плеханов считали необходимым сразить ревизию, подобно тому, как в Германии боролись с Бернштейнианством.

«Искра» сыграла решающую роль в создании революционной партии, наибольшим образом повлиял Ленин с работами «Что делать?» и «С чего начать?», которые оказали помощь в формировании и обучении юных партийных кадров.

В «Что делать?» Ленин громил аргументы «экономистов», предпочитавших спонтанность. Однако впоследствии Ленин признал, что был слишком радикален в своей критике, конкретно в мысли, что рабочий класс ограничен исключительно профсоюзным сознанием. Эту идею Ленин подчерпнул у Каутского и более никогда не повторял.

Основная мысль Ленина предполагала отказ от кустарщины кружковцев и предлагала вместо этого строить серьезную революционную партию.

Спустя два года непрерывного противостояния и последующих работ, в 1902 «Искра» стала основной интеллектуальной базой.

Тем не менее, в то время Ленин подчас задумывался о будущем состоянии «Искры», потому как в данный момент оно было весьма прискорбным. Постоянно тормозящая, слабо организованная работа держалась, в основном, на трех редакторах – непосредственно Ленине, Мартове и Плеханове – пока оставшаяся часть, честно говоря, почти ничем не занималась. Требовалась своего рода встряска.

Требовалась своего рода встряска.

Первое, что требовалось для встряски, это созыв нового съезда, который заложит основу для партии. Во время подготовки к съезду «Искра» опубликовала черновик партийной программы на рассмотрение.

Второй съезд

Наконец, после усердной работы, в июле-августе 1903 был созван новый съезд РСДРП. Хотя съезд включал несколько сторонников «экономистов», прошедший период идеологической дискуссии был крайне продуктивным и большинство участников поддерживало позицию ««Искры» ».

Безусловно, в силу цензуры съезд должен был быть проведен в Брюсселе. Это было настоящим подвигом, учитывая, насколько тяжелыми предстали логистические задачи.

Второй съезд собрал 42 полноправных участника и 14 с правом совещательного голоса. «Рабочее дело», газета «экономистов», имела всего трех представителей, что указывало на плачевное состояние этого течения, также присутствовали пять представители еврейской партии Бунд, оставшийся с первого съезда. Также было шесть не принадлежавших ни к одному из течений членов, которых Ленин называл болотом. Число объеденного блока искровцев было впечатляющим: 33 члена.

Число объеденного блока искровцев было впечатляющим: 33 члена.

Открытие съезда было в высшей мере волнительным, оно проходило под председательством Плеханова, важнейшей фигуры русского марксизма. Он торжественно открыл съезд словами:

«Это по-настоящему воодушевляет, жить в такое время… одно теплится во мне – стремление продолжать борьбу. В этом же весь смысл нашей жизни»

Также он радостно добавил: «Двадцать лет назад мы были никем, сейчас мы – великая социальная сила».

Федерализм

Первое основное разногласие касался статуса Бунда, который вошел в партию еще во время первого съезда 1898 года. Бундовцы утверждали, что евреи — это отдельная нация, поэтому они могут существовать с РСДРП как внутренняя автономная организация, занимающаяся еврейской проблемой не только в России, но и во всем мире. Это привело к ожесточенной полемике о самой природе партии.

Прежде всего, страх выражался в том, что если федералистская идея бундовцев будет принята, то сразу укрепятся националистические предрассудки, что предсказуемо станет предтечей конца всей организации. Пока Бунд ответственен за основные решения и задачи партии, он не может существовать отдельно.

Пока Бунд ответственен за основные решения и задачи партии, он не может существовать отдельно.

Ленин это высказал следующим образом:

«„Автономия» устава 1898 г. обеспечивает еврейскому рабочему движению все, что может быть ему нужно: пропаганду и агитацию на жаргоне, литературу и съезды, выставление особых требований в развитие одной общей с.-дем. программы и удовлетворение местных нужд и запросов, вытекающих из особенностей еврейского быта. Во всем остальном необходимо полное и теснейшее слияние с пролетариатом русским, необходимо в интересах борьбы всего пролетариата России.»

Не только искровцы выступали против подобного сепаратизма – их поддержали все, кроме непосредственно бундовцев.

Столкновение

Затем последовала дискуссия о программе партии, которая была составлена «Искрой». Это вызвало много дискуссий, в ходе которых требовались разъяснения, но реальных споров было мало, если не считать возражений небольшой группы «экономистов».

Мартынов и Акимов, представители «экономистов», воспользовались случаем, чтобы раскритиковать «Что делать?». Ленин позже отметил, что, безусловно, это было элементом борьбы с экономизмом, в котором он значительно перегнул палку, за что принес извинения. Он желал лишь исправить плачевное, безвыходное положение, в котором находилось движение.

Ленин позже отметил, что, безусловно, это было элементом борьбы с экономизмом, в котором он значительно перегнул палку, за что принес извинения. Он желал лишь исправить плачевное, безвыходное положение, в котором находилось движение.

В конце концов, противоречия были устранены и программа была принята почти единогласно, только один делегат воздержался. В сущности, это отображало реальный политический вес «Искры» на съезде, в котором практически ни у кого не было сомнений.

Все протекало плавно до злополучного 22-го собрания, во время которого единодушие «Искры» внезапно разрушилось.

Этот надлом произошел из-за формулировки правил партии, что привело к непредвиденным последствиям. В частности, спор возник по поводу первого пункта правил, который касался критериев «кто является членом партии?».

Ошеломительно быстро разгулялось пылкое противостояние, стремительно раздробив Искру на два направления. Ленин и Мартов представили два разных наброска о членстве.

Проект предложенный Лениным гласил: «Членом РСДРП является тот, кто принимает ее программу и поддерживает партию как материально, так и личным участием в одной из партийных организаций».

В то время как в проекте Мартова утверждалось, что членом партии является тот, кто принимает программу, поддерживает партию финансово и «оказывает партии регулярное личное содействие под руководством одной из партийных организаций».

Давление оппортунистов

На первый взгляд, между этими двумя позициями нет большой разницы — конечно, ничего фундаментального. Но чтобы понять, что происходит, нам нужно заглянуть за эти два предложения.

Ошибочно полагать, что Ленин выступал за маленькую централизованную партию, пока Мартов был за широкую и демократическую. По факту все сторонники ««Искры» » выступали за строгую централизацию партии, что было использовано против бундовского федерализма.

Во время спора Аксельрод прекрасно раскрыл, что скрывается за дискуссией и отчего же некоторые члены сталкиваются с проблемами, рассматривая ленинское предложение. Проблема была не в рекрутировании рабочих, но в мелкобуржуазных предрассудках. Мартов по сути поддерживал мелкобуржуазное отчуждение рабочих от политики.

В то время как Ленин хотел ограничить членство подлинными революционерами, Мартов хотел открыть партию для широких слоев сочувствующих — в основном интеллигенции. Если бы это было принято, это позволило бы этим слоям доминировать и действовать как передаточный ремень для оппортунистического давления на партию.

Ленин распознал скрытую угрозу, в то же время, отчетливо понимая, что это не вопрос жизни и смерти. Однако он предупредил Мартова, что его предложение откроет двери перед всякого рода оппортунистами и колеблющихся и это, очевидно, угроза вернуться на несколько шагов назад, к прошлой путанице.

Ленин проиграл голосование 23 голосова против 28, когда пять делегатов от Бунда, три «экономиста» и делегаты от «центра» проголосовали вместе со сторонниками Мартова. Этот блок голосов обеспечил Мартову и его сторонникам большинство на съезде, которое в дальнейшем доминировало в работе.

После этого Ленин оказался в меньшинстве до неожиданной 27-й сессии съезда.

Молодой Лев Троцкий, который был горячим сторонником Ленина, теперь встал на сторону Мартова. В следующем году он порвал с Мартовым. Плеханов, который позже перешел на сторону Мартова, теперь поддерживал Ленина. Это показывает, что демаркационные линии все еще были очень запутанными.

В следующем году он порвал с Мартовым. Плеханов, который позже перешел на сторону Мартова, теперь поддерживал Ленина. Это показывает, что демаркационные линии все еще были очень запутанными.

Две линии

Как было уже указано, большевизм сформировался после раскола в 1903 года, хотя это, надо сказать, предельно грубое обобщение. На самом деле, не было строго разделения между сторонниками жёсткой и мягкой линии, которое ничего более не отражало, кроме как ожидания будущего развития.

«На съезде 1903 года сторонники Ленина едва ли не проиграли первоначальное голосование о природе революционной партии» — объясняет Питер Фрост в газете «Morning Star», в статье «Была ли революция спланирована в Лондоне?»

«Ленин возглавил большевиков, которые выступали за строго централизованную и дисциплинированную коммунистическую партию. Меньшевики предпочли более умеренную позицию свободного альянса с другими сочувствующими, даже если они менее революционны».

Эта версия не более, чем миф, сотворенный сталинистами и буржуазными историками. Для Ленина, Мартова и сторонников «Искры» не было отличий в природе партии: политические вопросы рассматривались с завидным единодушием. Они все были согласны, что РСДРП ориентировалось на социал-демократические партии Франции, Бельгии, и всей Германии во главе с Каутским и Бебелем.

Для Ленина, Мартова и сторонников «Искры» не было отличий в природе партии: политические вопросы рассматривались с завидным единодушием. Они все были согласны, что РСДРП ориентировалось на социал-демократические партии Франции, Бельгии, и всей Германии во главе с Каутским и Бебелем.

Например, Ленин даже вмешался в работу съезда и заявил: «Я отнюдь не считаю наше разногласие настолько существенным, что оно предстало вопросом жизни и смерти. Мы не изволим погибнуть из-за неудачного пункта в правилах».

В течение месяцев уже после съезда Ленин старался достичь согласия с меньшинством. Когда же Крупская упомянула возможность окончательного раскола, Ленин возразил, что это было бы слишком безумным даже для обсуждения.

Именно так Ленин сражался против меньшевиков ради «централизованной и дисциплинированной коммунистической партии» в 1903!

Раскол

Съезд стал обсуждать, что же будет центральным партийным органом и решили, что это место займет Искра, после чего было открыто обсуждение редакционной коллегии.

И снова дискуссия стала очень бурной и острой. Ленин предложил, чтобы редакционная коллегия состояла из трех членов — Плеханова, Ленина и Мартова. Это исключало тех трех предыдущих редакторов, которые меньше всего участвовали в работе.

Это было отчаянной попыткой выйти из прошлого порочного круга закостенелой ментальности и поставить партию на профессиональные рельсы. В том числе, это не было ни в коем случае выражением чрезмерного централизма – не более, чем требование реальности. В сущности, у Мартова давно в голове крутилась схожая идея.

К этому времени, однако, соотношение голосов изменилось. С учетом голосования по статусу Бунда, пять делегатов от Бунда вышли из состава делегации. За этим последовал уход трех делегатов от «экономистов». Это неожиданно поставило Мартова и его сторонников в меньшинство, которое вскоре стали называть «меньшевиками».

Хоть список коллегии редакторов, включая Ленина, Плеханова и Мартова, был принят съездом, Мартов отказался занять должность.

Получается, раскол между большевиками и меньшевиками, в сущности, имел место, но произошел не по основным вопросам, а всего лишь по второстепенным и по личному составу редакцию.

Мартов отчаянно попытался сыграть на эмоциях и уязвлённых чувствах завсегдатаев, которых не избрали, что привело к весьма напряженной атмосфере на съезде. Ленина упрекали в бюрократическом гипер-централизме, в диктаторстве, несговорчивости и т.д.. Меньшинство жаловалось на ощущение осады, которое, что занятно, они сами себе создавали, отказываясь признать решения съезда.

Ленин, вместо того чтобы возглавить движение за «жестко централизованную и дисциплинированную коммунистическую партию», был шокирован и потрясен случившимся. Он заболел от нервного напряжения. Как объяснила Крупская:

«Он не мог поверить, что не может быть выхода. Сорвать решения съезда, подвергнуть опасности деятельность в России и работоспособность новосформированной партии казалась Владимиру Ильичу просто безумием – чем-то невероятным».

Ленин писал Потресову:

«И таким образом я себя спрашивал: ради чего, на самом деле, мы раскалываемся?.. Я перебираю все события и впечатления от съезда; я осознаю, что я часто вел себя и действовал в состоянии страшного бешенства, «неистово»; Я всецело готов признать мою вину перед всеми, если бы можно было назвать ошибкой естественные последствия атмосферы, реакций, междоусобиц, борьбы и т.д…

Но теперь, изучая совершенно безумно достигнутые результаты…я не могу обнаружить…абсолютного ничего, что было обидным или оскорбительным для меньшевиков… спровоцировать разрыв из-за этого? Надломить партию из-за этого…Спровоцировать разрыв, потому что кто-то был исключен из центрального органа кажется мне частью какого-то необъяснимого безумия».

Мартов и меньшинство отказалось сотрудничать с новой коллегией редакторов, или работать в новом центральном комитете или партийном совете. Бойкотируя выбранных членов, они сделали урегулирование невозможным, углубив конфликт и фатальный разрыв.

Причину анализировал Ленин:

«Только потому что они были не удовлетворены составом центральных органов; объективно говоря, только из-за этого наши пути разошлись»

Профессиональная партия

Второй съезд оказался новой вехой в развитии, стал моментом фактического основания РСДРП. Дух закостенелой кружковой ментальности и примитивной кустарщины отбрасывался для по-настоящему профессионально организованной партии.

Это послужило причиной раскола, раздуваемого теми, кому привычен был старый дух, который желал задержаться в мире. И Ленин был тем, кто действительно боролся за реальную партию и партийные принципы.

Раскол был скорее предвосхищением будущих политических разногласий — особенно в отношении к либеральной буржуазии. Но они полностью проявятся только на основе событий.

Через десять лет неоднократных попыток Ленина объединить партию, раскол между большевиками и меньшевиками станет необратимым и возникнут две отдельные организации.

«Возникший на этой гранитной теоретической базе большевизм проделал пятнадцатилетнюю (1903-1917) практическую историю, которая по богатству опыта не имеет себе равной в мире».

Именно этот прекрасный опыт, пережитый под руководством Ленина, подготовил почву для победы Октябрьской революции 1917 года. И мы должны изучить его и извлечь из него ценнейшие уроки.

Перевод — Алексей Дербенёв

Анатолий Луначарский. Революционные силуэты (Мартов)

Анатолий Луначарский. Революционные силуэты (Мартов)

Анатолий Луначарский

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛУЭТЫ

Я впервые услышал о Мартове как об одном из трех неразлучных лиц троицы — Ленин, Мартов, Потресов. Это были три русских социал-демократа, которые вдохнули новую жизнь в социал-демократический эмигрантский генеральный штаб, создавший Искру .

Приехав в Париж по пути в Женеву, где я должен был поступить в центральную редакцию большевиков, я встретил там О.Н. Черносвитова, которая была связана со мной узами брака и хорошо знала Мартова. Она восторженно отзывалась о нем как о человеке, завораживающем широтой своих интересов.

– Я уверена, – сказала она мне, – что вы с Мартовым станете очень близкими друзьями. Он не такой, как другие социал-демократы, такие зашоренные и фанатичные. Ум Мартова широк и гибок, и нет ничего ниже его интереса». Это описание, безусловно, очень располагало меня к Мартову, хотя нас разделяла тогда политическая пропасть.

Моя первая настоящая встреча с Мартовым едва ли могла быть менее благоприятной. Меньшевики попытались поднять во время одной из моих лекций какой-нибудь неприятный скандал, крича, вызывая возмущение и пытаясь сорвать собрание. Между Мартовым и моей женой произошло резкое столкновение. Сначала вмешались Лядов, а потом я, и между нами обменялись резкими словами.

Несмотря на всю неприятность нашей первой встречи, отношения между нами никогда не были по-настоящему враждебными. Во время моего пребывания в Швейцарии мы редко встречались, и вообще большевики и меньшевики жили совершенно раздельно. Встречались мы только, можно сказать, на поле боя, т. е. на встречах и беседах, но вести друг о друге, естественно, передавались туда и сюда. Я стал считать Мартова довольно обаятельным типом богемы с чем-то вечным студентом во внешности, по пристрастию завсегдатаем кафе, равнодушным к комфорту, вечно спорящим и немного эксцентричным.

е. на встречах и беседах, но вести друг о друге, естественно, передавались туда и сюда. Я стал считать Мартова довольно обаятельным типом богемы с чем-то вечным студентом во внешности, по пристрастию завсегдатаем кафе, равнодушным к комфорту, вечно спорящим и немного эксцентричным.

Это впечатление, по крайней мере, о наружных чертах Мартова, подтвердилось, когда я впоследствии узнал его гораздо лучше. Попытаюсь теперь подробнее охарактеризовать Мартова как писателя и оратора швейцарского периода.

Внешне Мартов был скучным лектором. У него был слабый голос, своеобразная бесцветность и отрывистость каждой фразы, как будто он ее откусывал. Его тщедушное телосложение в сочетании с пенсне , слегка свисающим на большой нос, казалось настолько типичным для теоретизирующего интеллектуала, что не могло быть и речи о том, чтобы он был народным трибуном, способным зажечь публику. Иногда, когда Мартов, уставший, появлялся на эстраде, голос у него падал до еле разборчивости, и речь его превращалась в дело смертельной скуки. К тому же Мартов почти никогда не мог говорить кратко: ему, как оратору, нужно было как бы расставить локти на столе. Это делало его выступления порой серыми и однообразными, несмотря на то, что они никогда не были лишены содержания.

К тому же Мартов почти никогда не мог говорить кратко: ему, как оратору, нужно было как бы расставить локти на столе. Это делало его выступления порой серыми и однообразными, несмотря на то, что они никогда не были лишены содержания.

Если бы только можно было следить за нитью мысли Мартова во время его скучных лекций, всегда можно было бы извлечь из них что-то ценное. Но были у него и моменты блеска. Больше всего он разогревался в остроте и остроте полемического рассуждения, и поэтому Мартов был наиболее эффективен в экспромте, в диалоге с оппонентами после лекции и в его подведении итогов. Я знаю многих мастеров устного слова, которые наиболее опасны при подведении итогов. Плеханов мог быть язвителен и гениален, но он все-таки побрезговал воспользоваться всеми преимуществами окончательного подведения итогов, на которые нет ответа. Он даже умел резюмировать, сокрушать и уничтожать любые возражения Владимира Ильича, как будто это были какие-то пустяки, а между тем я не знаю никого, кто мог бы победить Мартова в этой игре. Если последнее слово за Мартовым, то никогда нельзя быть уверенным в себе, как бы ты ни был уверен в правоте своего дела, как бы хорошо ты ни был вооружен.

Если последнее слово за Мартовым, то никогда нельзя быть уверенным в себе, как бы ты ни был уверен в правоте своего дела, как бы хорошо ты ни был вооружен.

Мартов всегда оживает при подведении итогов; он переполнен иронией, его тонкий ум блестит настоящим блеском, он может разобрать все, что сказал его противник, и использовать абсолютно любую лазейку и малейшее отклонение. Он в высшей степени одаренный аналитик, и если в ваших доспехах есть малейшая щель, то можете быть уверены, что именно там вас пронзит безошибочный клинок Мартова. По мере того как он это делает, он будет становиться все живее и живее и заставлять публику смеяться или вызывать у нее протестующий ропот.

Мартов ведет себя так же всякий раз, когда говорит о каком-нибудь особенно волнующем его предмете, что часто случалось в трагические дни нашей революции. Некоторые из его речей в Петроградском Совете в его меньшевистский период, на отдельных собраниях меньшевиков и на пленумах советских делегатов, речи преимущественно правого толка, были поистине превосходны не только по содержанию, но и по накалу речи. негодование и его честное, искреннее выражение революционного чувства. Помню, как Мартов после речи в поддержку Гримма [1] против Церетели заставил даже Троцкого воскликнуть: «Да здравствует честный революционер Мартов!»

негодование и его честное, искреннее выражение революционного чувства. Помню, как Мартов после речи в поддержку Гримма [1] против Церетели заставил даже Троцкого воскликнуть: «Да здравствует честный революционер Мартов!»

Говоря о таких людях, как Ленин, Троцкий и Зиновьев, нельзя не отметить их большей силы как ораторов, чем как писателей, хотя все трое этих вождей русской революции — большие мастера пера. У Мартова наоборот. Как оратор он преуспевает только в порывах, урывках и стартах, когда он в форме, и даже тогда поверхностная эффективность его выступления склонна затмевать его мастерство в построении речи и глубину его мысли. Но все это выдвигается на первый план в статьях Мартова. Стиль Мартова как писателя необычайно благороден. Он не хочет умасливать свой письменный язык мелкими остротами или украшать его всевозможными образами и фигурами речи. На странице почерк Мартова лишен непосредственного блеска, потому что в нем нет шаблона. В то же время, однако, в нем нет той особой грубой простоты, той своеобразной вульгаризации формы без вульгаризации мысли, в которой сильна действительно народная вождь Ленин. Мартов как бы пишет языком несколько монотонным, но чутким и трогательно-искренним, облекающим мысль как бы изящными складками греческого хитона и позволяющим мысли выделиться во всех изящных пропорциях ее логического строя. Но по существу Мартов не мыслитель; он принципиально не способен генерировать какие-либо оригинальные идеи. Говорить о Мартове как о мыслителе — нельзя начинать сравнивать его с Марксом, но сравнивать, скажем, с Каутским — просто невозможно. В области революционной тактики циклопический арсенал Ленина сокрушительно превосходит тонкие построения Мартова. Нет, дело не в его умении чеканить действенные лозунги и не в широте его владения революционной техникой, а скорее в его необыкновенном даре точного анализа, в его умении работать с увеличительным стеклом и чеканить монеты своих мысль. Интеллект Мартова есть инструмент для шлифовки и рафинирования. Его тактические или политические идеи всегда имеют законченный вид, отточенный до тех пор, пока выбранная им тема не выступает с полной ясностью.

Мартов как бы пишет языком несколько монотонным, но чутким и трогательно-искренним, облекающим мысль как бы изящными складками греческого хитона и позволяющим мысли выделиться во всех изящных пропорциях ее логического строя. Но по существу Мартов не мыслитель; он принципиально не способен генерировать какие-либо оригинальные идеи. Говорить о Мартове как о мыслителе — нельзя начинать сравнивать его с Марксом, но сравнивать, скажем, с Каутским — просто невозможно. В области революционной тактики циклопический арсенал Ленина сокрушительно превосходит тонкие построения Мартова. Нет, дело не в его умении чеканить действенные лозунги и не в широте его владения революционной техникой, а скорее в его необыкновенном даре точного анализа, в его умении работать с увеличительным стеклом и чеканить монеты своих мысль. Интеллект Мартова есть инструмент для шлифовки и рафинирования. Его тактические или политические идеи всегда имеют законченный вид, отточенный до тех пор, пока выбранная им тема не выступает с полной ясностью.

Как политик Мартов исходит из некоторых принципиальных недостатков. У него нет ни темперамента, ни смелости, ни широты взглядов, необходимых политическому лидеру. Он теряется в деталях и естественно склонен к той осмотрительности и осторожности, которые перерастают в робость и ослабляют революционный порыв. Из тех, кто от этого страдает, одни кончают буржуазными мещанами, другие — простыми кабинетными революционерами. Мартов, несомненно, обладает некоторыми чертами кабинетного политика. Я пойду дальше и скажу, что Мартов свой несравненный политический дар и свои убедительные журналистские способности ставит во многом на службу чужим мыслям. Мартов — превосходный идейный костюмер: он с большим вкусом кроит и шьет прекрасно сидящую идеологическую одежду, чтобы облечь в нее те лозунги, которые за его спиной выработали более решительные меньшевики. Даже нерешительность требует определенной решительности. У типичных закоренелых меньшевиков их политические шатания происходят не от слабости характера — лично они могут быть чрезвычайно жесткими и авторитетными, — а от классовых интересов середняка. -дорожные фракции. Такие промежуточные группы нерешительны по самой своей природе. Они обречены быть отброшенными историей в золотую середину между непримиримыми классами, отсюда полное отсутствие чего-либо даже отдаленно героического в их позе. Но эти люди способны иногда проводить в жизнь свои компромиссные решения с большой твердостью и, поскольку в революционной ситуации они представляют собой последнюю надежду чрезвычайно хитрой и еще влиятельной группировки привилегированных классов, они становятся подчас, подобно Носке [2], люди, которые протянут железную руку на службу мнимым врагам своего класса в преодолении своих левых братьев, в то время как их собственная левизна растворяется в простых революционных фразах, служащих прикрытием их реальной деятельности, которая иногда доходит до репрессий.

-дорожные фракции. Такие промежуточные группы нерешительны по самой своей природе. Они обречены быть отброшенными историей в золотую середину между непримиримыми классами, отсюда полное отсутствие чего-либо даже отдаленно героического в их позе. Но эти люди способны иногда проводить в жизнь свои компромиссные решения с большой твердостью и, поскольку в революционной ситуации они представляют собой последнюю надежду чрезвычайно хитрой и еще влиятельной группировки привилегированных классов, они становятся подчас, подобно Носке [2], люди, которые протянут железную руку на службу мнимым врагам своего класса в преодолении своих левых братьев, в то время как их собственная левизна растворяется в простых революционных фразах, служащих прикрытием их реальной деятельности, которая иногда доходит до репрессий.

Мартов не способен на такую роль, но его внутренне миниатюристский стиль, весь его склад ума, тяготеющий к изолированному трактованию фактов и не терпящий тех резких, резких линий, которые революционная страсть прорезает красивые геометрические понятия, — все это сочетается с делают его крайне неподходящим для работы в огромной суматохе реальной революции.

Эти особенности характера неудержимо влекут его — хотя он иногда и лягается против этого — в стан оппортунистов, и там талант Мартова-костюмера ставится на службу для изготовления пышных платьев для бестолковых излияний «либерданцев» [3] Все виды.

Сколько раз Мартов, влекомый своими подлинно демократическими чувствами, доходил почти до союза с левой социал-демократией, но всякий раз отталкивался от того, что он называет нашей грубостью; каждый раз его отталкивала та размашистая увлеченность, в которой одни находят величайшее удовольствие и удовлетворение, которую другие считают дьявольской, но в основе своей стихийной силой революции, но чуждой темпераменту Мартова.

Еще раз Мартов попал в болото «либерданства», и его тонкий ум снова мелькает над этим болотом, как блуждающий огонек.

Во время первой революции Мартов был верен своей натуре и в полной мере проявил все те черты, которые я только что попытался описать. Я не могу сказать, что в этом первом столкновении народных масс с властью он играл ведущую роль как настоящий политический руководитель: он, как всегда, был прекрасным журналистом-аналитиком, спорщиком, внутрипартийным тактиком.

Очередная эмиграция нанесла Мартову очень сильный удар; никогда, быть может, его склонность к колебаниям не была так заметна и, вероятно, так мучительна. Правое крыло меньшевизма вскоре начало гнить, скатываясь в так называемое «ликвидаторство». Мартов не хотел втягиваться в этот мелкобуржуазный распад революционного духа. Но «ликвидаторы» ухватились за Дана, а Дан за Мартова, и по обыкновению тяжелый «хвост» меньшевизма потащил Мартова на дно. Был момент, когда он буквально заключил бы договор с Лениным, к чему его подтолкнули Троцкий и Иннокентий [4], мечтавшие создать мощный центр противодействия крайне левым и крайне правым.

Эта линия, как известно, была сильно поддержана и Плехановым, но идиллия продолжалась недолго, правые взяли верх у Мартова и снова вспыхнул тот же разлад между большевиками и меньшевиками.

Мартов жил тогда в Париже. Мне сказали, что он даже начал немного семенить, всегда таящаяся опасность для эмигрантов . Политика вырождалась в дело мелких дрязг, а страсть к богемной жизни в кафе начинала угрожать ему упадком умственных способностей. Однако, когда пришла война, Мартов не только взял себя в руки, но с самого начала занял чрезвычайно решительную позицию.

Однако, когда пришла война, Мартов не только взял себя в руки, но с самого начала занял чрезвычайно решительную позицию.

Нет сомнения, что интернационалистское крыло II Интернационала обязано Мартову некоторыми своими достижениями. Мартов всячески поддерживал интернационалистов речами, статьями, своим влиянием и связями и увлек за собой почти всех меньшевиков-эмигрантов (за исключением плехановцев, считавшихся до тех пор левыми, но с началом войны немедленно сплотившихся на империалистическое дело Антанты ) в поддержку линии Циммервальда и Кинталя, хотя правда, что в Циммервальде Мартов занял центристскую позицию и решительно расходился с Лениным и Зиновьевым.

Мартов снова был самим собой; но именно теперь его роковая нерешительность снова проявилась. Вполне сознавая пагубность социалистического «оборончества», Мартов еще надеялся привлечь на свою сторону оборонцев и не решался разорвать с ними своих организационных связей. Политически это было гибелью Мартова. Это подорвало его моральное положение, потому что Мартов мог бы сыграть блестящую роль подлинного лидера и вдохновителя правой группы внутри Коммунистической партии, если бы в то время он только проявил достаточную решимость, чтобы перевесить свой вес на левую сторону. водораздела.

Это подорвало его моральное положение, потому что Мартов мог бы сыграть блестящую роль подлинного лидера и вдохновителя правой группы внутри Коммунистической партии, если бы в то время он только проявил достаточную решимость, чтобы перевесить свой вес на левую сторону. водораздела.

В начале революции, после приезда Троцкого в Россию в мае-июне, Ленин мечтал о союзе с Мартовым, понимая, насколько он может быть ценен, но преимущественно правые колебания Мартова уже, еще в дни его Париж заранее предрешил свою судьбу, а именно — не быть признанным ни одной, ни другой стороной и навсегда остаться в дураках, как откровенная, честная, но бессильная единоличная оппозиция!

Эта склонность сделала Мартова политически бесцветным, и в результате он войдет в историю гораздо более тусклой фигурой, чем это должно быть с человеком его политических дарований.

Я значительно сблизился с Мартовым в Швейцарии с 1915 по 1916 год. Мы были близкими соседями, Мартов был частым гостем у моих друзей Кристи, и мы с ним часто болтали не только о политике, из-за которой мы неизменно ссорились, но и о литературы и культуры в целом. Я восхищался вкусом Мартова и значительной широтой его интересов, хотя должен признать, что во всяком случае тогда взгляды Мартова были гораздо более односторонними, чем я ожидал. Он не проявлял большого энтузиазма к искусству, не проявлял большого интереса к философии. Он все читал, обо всем мог говорить и говорить интересно, интеллигентно и порой оригинально, но как-то все это делал машинально, не от души: всякий раз, когда приходила газета, он прерывал всякий разговор и тотчас же погружался в газету. . Даже если кто-нибудь читал вслух что-нибудь забавное или интересное, возбуждавшее симпатию или энтузиазм Мартова, он оставался прикрытым за своей газетой, как бы одержимый ею. Мартов проявлял настоящий энтузиазм лишь тогда, когда речь шла о политике и особенно об узкой области внутрипартийной политики.

Я восхищался вкусом Мартова и значительной широтой его интересов, хотя должен признать, что во всяком случае тогда взгляды Мартова были гораздо более односторонними, чем я ожидал. Он не проявлял большого энтузиазма к искусству, не проявлял большого интереса к философии. Он все читал, обо всем мог говорить и говорить интересно, интеллигентно и порой оригинально, но как-то все это делал машинально, не от души: всякий раз, когда приходила газета, он прерывал всякий разговор и тотчас же погружался в газету. . Даже если кто-нибудь читал вслух что-нибудь забавное или интересное, возбуждавшее симпатию или энтузиазм Мартова, он оставался прикрытым за своей газетой, как бы одержимый ею. Мартов проявлял настоящий энтузиазм лишь тогда, когда речь шла о политике и особенно об узкой области внутрипартийной политики.

Тем не менее я должен признать, что в личных отношениях Мартов обладал значительным обаянием. В нем есть что-то интеллектуально очень привлекательное; он обладает большой непосредственностью и искренностью, что делает его самым полезным компаньоном, и политически нейтральные люди всегда испытывают к нему большую симпатию и уважение. Его политические союзники реагируют если не с таким горячим обожанием, какое внушает Ленин, то с искренней симпатией и особым, своего рода восхищением.

Его политические союзники реагируют если не с таким горячим обожанием, какое внушает Ленин, то с искренней симпатией и особым, своего рода восхищением.

Повторяю еще раз, взвешивая все, что помню об этом человеке: с глубокой грустью вынужден признать, что этот великий человек, с его великим интеллектом, в силу врожденной ограниченности его психологического типа не реализовал и одной десятой части его потенциал для конструктивного влияния на политику.

Будущее? Бесполезно пытаться угадать. Если коммунистическая система победит и укрепится, Мартов, возможно, сможет сыграть свою роль в качестве лояльной правой оппозиции и в то же время может стать одним из творческих умов нового мира, на что я, например, искренне надеюсь. будет дело; если же до окончательной победы коммунизма еще будут промежутки и отставания, то Мартов либо погибнет, потому что он слишком честен, чтобы молчать в период реакции, либо безнадежно заблудится на окольных путях. революции, поскольку он потерян в настоящее время. [И как он должен был потерять себя вплоть до своей смерти, о чем я узнал сегодня во время окончательной исправления моих корректур. Я рад отметить, что основные линии моего персонажа-очерка в точности соответствуют превосходному некрологу Радека Мартову [5] в Известия .]

[И как он должен был потерять себя вплоть до своей смерти, о чем я узнал сегодня во время окончательной исправления моих корректур. Я рад отметить, что основные линии моего персонажа-очерка в точности соответствуют превосходному некрологу Радека Мартову [5] в Известия .]

ПРИМЕЧАНИЯ

С точки зрения конкретных политических достижений Мартов был неудачником, несмотря на его большие заслуги перед русской социал-демократией в годы ее становления в 1890-х годах; однако его личность была так привлекательна, что даже в жестоком прагматичном мире русской революционной политики, где первостепенное значение имели доктрины и фракционная принадлежность, а презрение к личным чувствам считалось главной добродетелью, Ленин никогда не терял любви к Мартову. Они были товарищами в самом начале движения, были одновременно арестованы и сосланы, эмигрировали и работали в тесном сотрудничестве Искра . Их последующие разногласия были велики. Мартов не только руководил презираемыми меньшевиками, но и пытался воссоздать единую партию, которая охватила бы все оттенки мнений, понятие, проклятое Ленину; Мартов тоже был типичным представителем книжной, теоретизирующей интеллигенции, которую Ленин ненавидел, хотя сам принадлежал к ней; наконец, Мартов так и не смог полностью отмести свои сомнения (слишком хорошо обоснованные) по поводу конечных политических последствий предоставления абсолютной власти одной, безжалостной, строго авторитарной партии ленинского типа. В 1920 Мартов уехал в Берлин с меньшевистской делегацией и не вернулся. В 1923 г., когда Ленин был смертельно болен, одним из последних его словесных замечаний (вскоре после третьего инсульта он потерял дар речи) было грустное обращение к жене: «Говорят, Мартов тоже умирает».

Мартов не только руководил презираемыми меньшевиками, но и пытался воссоздать единую партию, которая охватила бы все оттенки мнений, понятие, проклятое Ленину; Мартов тоже был типичным представителем книжной, теоретизирующей интеллигенции, которую Ленин ненавидел, хотя сам принадлежал к ней; наконец, Мартов так и не смог полностью отмести свои сомнения (слишком хорошо обоснованные) по поводу конечных политических последствий предоставления абсолютной власти одной, безжалостной, строго авторитарной партии ленинского типа. В 1920 Мартов уехал в Берлин с меньшевистской делегацией и не вернулся. В 1923 г., когда Ленин был смертельно болен, одним из последних его словесных замечаний (вскоре после третьего инсульта он потерял дар речи) было грустное обращение к жене: «Говорят, Мартов тоже умирает».

* * *

1. ГРИММ: Давид Давидович Гримм (1864–?). Академический юрист и политик. Ведущий член партии кадетов. Эмигрировал после 1917 г.

2. НОСКЕ: Густав Носке. Немецкий политик-социалист, лидер СДПГ. 23 декабря 1918 августа революционные войска и вооруженные рабочие крайне левой спартаковской лиги захватили канцлера Эберта; Гинденбург убедил верные войска освободить Эберта, в результате чего в Берлине вспыхнули уличные бои между спартаковцами и правым Freikorps . 11 января 1919 года Густав Носке повел хорошо вооруженные отряды в Берлин и вернул столицу от имени умеренного правого социалистического правительства.

Немецкий политик-социалист, лидер СДПГ. 23 декабря 1918 августа революционные войска и вооруженные рабочие крайне левой спартаковской лиги захватили канцлера Эберта; Гинденбург убедил верные войска освободить Эберта, в результате чего в Берлине вспыхнули уличные бои между спартаковцами и правым Freikorps . 11 января 1919 года Густав Носке повел хорошо вооруженные отряды в Берлин и вернул столицу от имени умеренного правого социалистического правительства.

3. ЛИБЕРДАНИТЫ: Термин большевистской ругани, составленный из имен Либер (настоящее имя Марк Гольдман) и Дан. Либер был одним из лидеров 9-го0009 Бунд и Дан разделили руководство меньшевиками с Мартовым.

4. ИННОКЕНТИЙ: И.Ф. Дубровинский, он же Иннокентий. Ранний большевик. Член ЦК большевиков с 1908. Поддержал Ленина, когда партия грозила расколом по вопросу о воссоединении с меньшевиками.

5. ОТЛИЧНЫЙ НЕКРОЛОГ РАДЕКУ: Карл Бернхардович Собельсон, он же Радек (1885–1939 ?). Родился во Львове, австрийская Польша, в еврейской семье из среднего класса. Член Польской, Немецкой и Российской социал-демократических партий. Блестящий политический журналист. Ехал с Лениным из Швейцарии в Россию в «пломбированном поезде», 19 апреля.17. Арестован в Германии в 1918 г. за революционную деятельность. В 1922 году вернулся в Москву в качестве секретаря Коминтерна. Присоединился к оппозиции Троцкого Сталину. В 1927 году исключен из партии и сослан на Урал. Восстановлен после написания панегирика Сталину. В течение нескольких лет ведущий партийный обозреватель по международным делам в советской печати. Судился во время «чистки» 1937 года. Вероятно, погиб в концлагере.

Родился во Львове, австрийская Польша, в еврейской семье из среднего класса. Член Польской, Немецкой и Российской социал-демократических партий. Блестящий политический журналист. Ехал с Лениным из Швейцарии в Россию в «пломбированном поезде», 19 апреля.17. Арестован в Германии в 1918 г. за революционную деятельность. В 1922 году вернулся в Москву в качестве секретаря Коминтерна. Присоединился к оппозиции Троцкого Сталину. В 1927 году исключен из партии и сослан на Урал. Восстановлен после написания панегирика Сталину. В течение нескольких лет ведущий партийный обозреватель по международным делам в советской печати. Судился во время «чистки» 1937 года. Вероятно, погиб в концлагере.

Последнее обновление: 10.05.2020

Мартов Л. | Энциклопедия.com

МАРТОВ, Л. (1873–1923), русский марксист и лидер меньшевиков.

Видный русский марксист, один из первых лидеров Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), крупный теоретик ее меньшевистской фракции Л. Мартов занимает особое личное место в историографии русского социализма. Современники и историки отмечали его бескомпромиссную нравственную позицию, привлекательную личность и судьбу одной из первых социалистических жертв русской революции.

Мартов занимает особое личное место в историографии русского социализма. Современники и историки отмечали его бескомпромиссную нравственную позицию, привлекательную личность и судьбу одной из первых социалистических жертв русской революции.

Родившийся Юлий Осипович Цедербаум в обрусевшей еврейской семье среднего достатка, Мартов вырос в Одессе и Санкт-Петербурге. Псевдоним Мартов он взял в 1901 году, потому что, как он выражался, считал март особенно революционным месяцем. Он выбрал начальную букву «Л». из любви к своей сестре Лидии, революционной активистке, вышедшей замуж за Федора Дана, другого видного российского социал-демократа и преемника Мартова на посту лидера меньшевиков в ссылке после смерти Мартова в 1923 году. Несколько других братьев и сестер Цедербаум также принимали активное участие в революционном движении и позже пострадал при советской власти.

Как и многие представители его поколения, Мартов обратился к политике под влиянием голода 1891 года. Впервые он был арестован в 1892 году и впервые отправлен в ссылку в 1897 году. Большую часть жизни ему предстояло провести в ссылке за границей. Самый ранний значительный политический опыт Мартова был получен среди еврейских рабочих в Вильно в 1893 году. В трактате «Об агитации» (1894 г.), написанном в соавторстве с Аркадием Кремером, Мартов выступал за стратегию, противопоставляющую низовую «агитацию» среди рабочих масс «пропаганде» среди рабочая элита. Он временно придерживался элитарной концепции Владимира Ленина о партийной организации, представленной в ленинской книге «Что делать?» (1902), но в центр мышления Мартова вернулась вера в самостоятельную деятельность рабочих.

Большую часть жизни ему предстояло провести в ссылке за границей. Самый ранний значительный политический опыт Мартова был получен среди еврейских рабочих в Вильно в 1893 году. В трактате «Об агитации» (1894 г.), написанном в соавторстве с Аркадием Кремером, Мартов выступал за стратегию, противопоставляющую низовую «агитацию» среди рабочих масс «пропаганде» среди рабочая элита. Он временно придерживался элитарной концепции Владимира Ленина о партийной организации, представленной в ленинской книге «Что делать?» (1902), но в центр мышления Мартова вернулась вера в самостоятельную деятельность рабочих.

Мартов и Ленин были ближайшими сотрудниками сначала в Петербургском Союзе борьбы за освобождение рабочего класса, а затем в журнале «Искра » («Искра»), выходившем за границей с 1900 по 1903 год. последний период, когда РСДРП определила себя как организационно, так и идеологически. Сотрудничество резко оборвалось на II съезде партии в 19 г.03 с разрывом между Лениным и Мартовым, который должен был со временем породить «меньшевистские» и «большевистские» течения или фракции внутри РСДРП. Причины разрыва были как личными, так и идеологическими. Некоторые историки подчеркивают моральное отвращение Мартова к тактике Ленина. Другие указывали, что Мартов придерживался такой тактики вплоть до и во время самого II съезда. В последующие годы Мартов был, вероятно, более непримиримо враждебен Ленину, чем Ленин ему.

Причины разрыва были как личными, так и идеологическими. Некоторые историки подчеркивают моральное отвращение Мартова к тактике Ленина. Другие указывали, что Мартов придерживался такой тактики вплоть до и во время самого II съезда. В последующие годы Мартов был, вероятно, более непримиримо враждебен Ленину, чем Ленин ему.

Хотя все теоретики партии считали себя верными учению марксизма, Мартов имел больше оснований, чем многие другие, претендовать на это звание. Даже в бурные дни революции 1905 года он твердо придерживался классического взгляда на то, что обстановка требует буржуазной революции с участием русской буржуазии, а не пролетарской революции, опирающейся на союз с крестьянством. как спорили другие. В 1905 году многие революционеры, как большевики, так и меньшевики, придерживались нетрадиционных немарксистских сценариев, основанных, например, на надеждах на пролетарскую революцию за границей. Мартов сопротивлялся таким соблазнам лучше большинства своих товарищей. Уверенность Мартова в способности пролетариата к стихийной и самостоятельной деятельности в условиях 1905, о чем свидетельствовало возникновение советов или рабочих советов, было преувеличением, но оно соответствовало прежним взглядам Мартова и не было несовместимо с верой в то, что буржуазная революция была на повестке дня.

В период с 1905 по 1914 год, большую часть которого он прожил на Западе, Мартов занимался двумя важными вопросами, стоявшими перед русскими социал-демократами, — преодолением меньшевистско-большевистского разделения и правильной формой партийной организации в новой России. политические обстоятельства. Мартов, по-видимому, рано отказался от надежд на реальное воссоединение партии, хотя преобладание внутри партии в течение нескольких лет колебалось между меньшевиками и большевиками. Можно утверждать, что окончательного раскола не произошло до Октябрьской революции 1917. В эти годы революционного разочарования в интеллигенции и роста нереволюционно настроенного русского рабочего класса Мартов был готов приспособить партийные структуры, навлекая таким образом на себя обвинение в стремлении к «ликвидации» партии. Он также последовательно призывал партии к участию в думских или парламентских выборах. Недоверие Мартова к ленинским принципам сильного, даже диктаторского руководства внутри элитарной подпольной партии придавало импульс и элемент преемственности занимаемым им позициям.

Когда в 1914 году началась война, Мартов ехал за границу на съезд социалистов. В отличие от большинства западных социалистов, но подобно Ленину и многим другим русским социал-демократам, Мартов решительно выступил против войны и работал над созданием ей международной социалистической оппозиции. Он вернулся в Россию в период Временного правительства в 1917 году.

Как лидер меньшевиков-интернационалистов, Мартов оказался в меньшинстве внутри своей партии. Только после большевистского переворота 19 ноября17 марта Мартов установил свою личную гегемонию внутри партии меньшевиков. В последующие годы он практиковал все более отчаянную политику лояльной оппозиции, яростно критикуя режим, но участвуя, насколько это было возможно, в советах, контролируемых большевиками. В августе 1920 года Мартов уехал за границу для участия в немецком социалистическом конгрессе. Уехал законно и, в принципе, временно. Фактически он так и не вернулся в Россию, скончавшись в Берлине 4 апреля 1923 года после продолжительной болезни.