Содержание

предчувствие гражданской войны • Расшифровка эпизода • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

КурсРеволюция 1917 годаАудиолекцииМатериалы

Содержание пятой лекции из курса Бориса Колоницкого «Революция 1917 года»

В августе 1917 года возник конфликт между главой Временного правительства Александром Федоровичем Керенским и верховным главнокомандующим генералом Лавром Георгиевичем Корниловым. У этого конфликта были очень серьезные последствия — последствия необратимые: сценарий гражданской войны в России стал неизбежным. Июльский кризис создал для Керенского необычайные возможности — он потерпел поражение на фронте, но власть Временного правительства, казалось, укрепилась. Большой вопрос, почему этот конфликт состоялся и каковы были его последствия.

Во время июльского кризиса большевики и их союзники попытались оказать давление на правительство. Они требовали от лидеров советов и комитетов, находившихся под контролем меньшевиков и эсеров, взять власть в свои руки. Этого не последовало. Большевиков арестовали, некоторые их газеты были закрыты, а часть сторонников — разоружена. Казалось, возникла возможность для некоторой стабилизации страны. Двоевластие прекратило свое существование, потому что лидеры меньшевиков и эсеров объявили правительство правительством спасения революции и декларировали свою безусловную поддержку Керенскому, чего они не делали по отношению к предшествующим правительствам. Однако, хотя двоевластие и прекратило свое существование, единовластия Временного правительства так и не наступило. Некоторые советы и комитеты все-таки сохранили изрядную долю своего влияния. Это и советы рабочих и солдатских депутатов, это и войсковые комитеты в армии, и некоторые другие организации, которые возникли в это время в империи, например Центральная рада в Киеве, созданная украинскими национальными активистами.

Этого не последовало. Большевиков арестовали, некоторые их газеты были закрыты, а часть сторонников — разоружена. Казалось, возникла возможность для некоторой стабилизации страны. Двоевластие прекратило свое существование, потому что лидеры меньшевиков и эсеров объявили правительство правительством спасения революции и декларировали свою безусловную поддержку Керенскому, чего они не делали по отношению к предшествующим правительствам. Однако, хотя двоевластие и прекратило свое существование, единовластия Временного правительства так и не наступило. Некоторые советы и комитеты все-таки сохранили изрядную долю своего влияния. Это и советы рабочих и солдатских депутатов, это и войсковые комитеты в армии, и некоторые другие организации, которые возникли в это время в империи, например Центральная рада в Киеве, созданная украинскими национальными активистами.

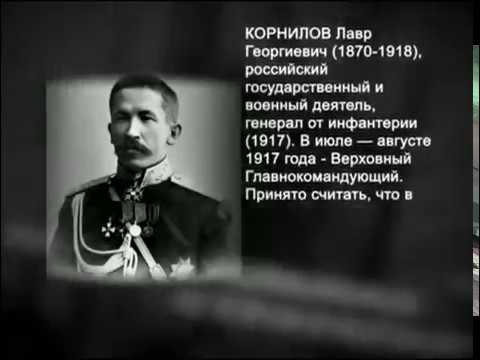

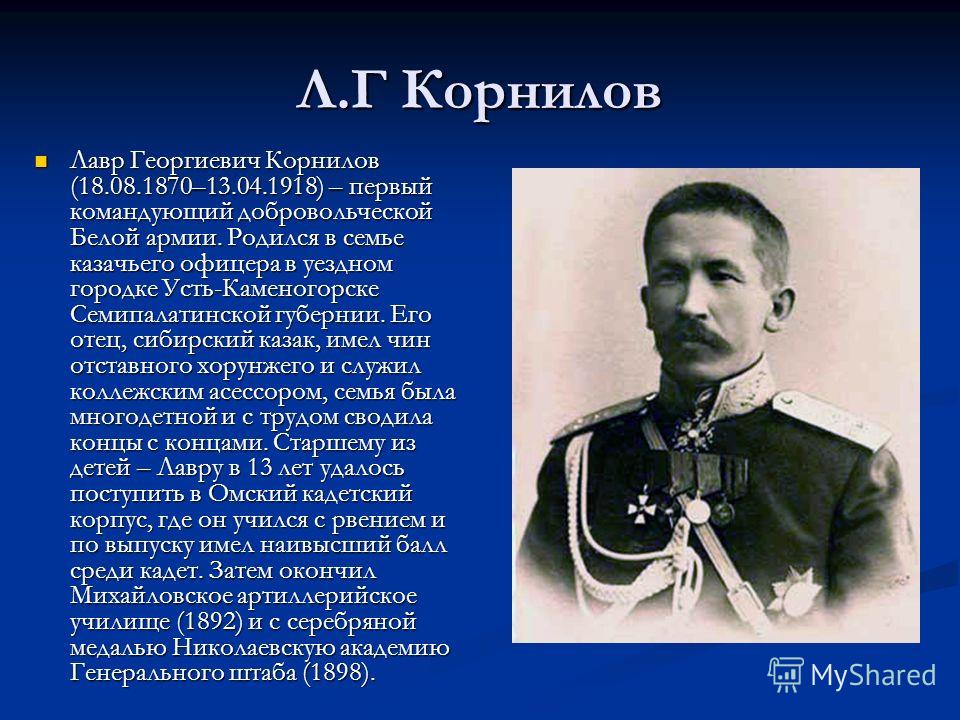

Вместе с тем ситуация во власти осложнялась еще одним обстоятельством. В результате июльского кризиса, после наступления, сменившегося поражением, резко возросла роль Ставки верховного главнокомандующего. И тут важна роль не только институции, но и роль человека, возглавившего этот орган власти. Новым верховным главнокомандующим был назначен Лавр Георгиевич Корнилов. Это удивительно смелый человек, крайне решительный, уверенный в себе, довольно образованный. Он с детства знал несколько восточных языков, получил академическое образование, действовал в качестве разведчика на территории различных азиатских стран. Он был довольно известным путешественником, своего рода герой Киплинга на русский лад. Его отчет о путешествии в Кашгарию, Восточный Туркестан, территорию, контролируемую Китаем, представляет собой том, который мог бы потянуть на докторскую диссертацию. Вместе с тем этот смелый, образованный и решительный человек был, как и многие другие генералы того времени, политически наивным. Традиция российской армии требовала от офицеров быть людьми аполитичными, и суждения многих генералов в годы революции поражают своей простотой и неподготовленностью к этому времени.

И тут важна роль не только институции, но и роль человека, возглавившего этот орган власти. Новым верховным главнокомандующим был назначен Лавр Георгиевич Корнилов. Это удивительно смелый человек, крайне решительный, уверенный в себе, довольно образованный. Он с детства знал несколько восточных языков, получил академическое образование, действовал в качестве разведчика на территории различных азиатских стран. Он был довольно известным путешественником, своего рода герой Киплинга на русский лад. Его отчет о путешествии в Кашгарию, Восточный Туркестан, территорию, контролируемую Китаем, представляет собой том, который мог бы потянуть на докторскую диссертацию. Вместе с тем этот смелый, образованный и решительный человек был, как и многие другие генералы того времени, политически наивным. Традиция российской армии требовала от офицеров быть людьми аполитичными, и суждения многих генералов в годы революции поражают своей простотой и неподготовленностью к этому времени.

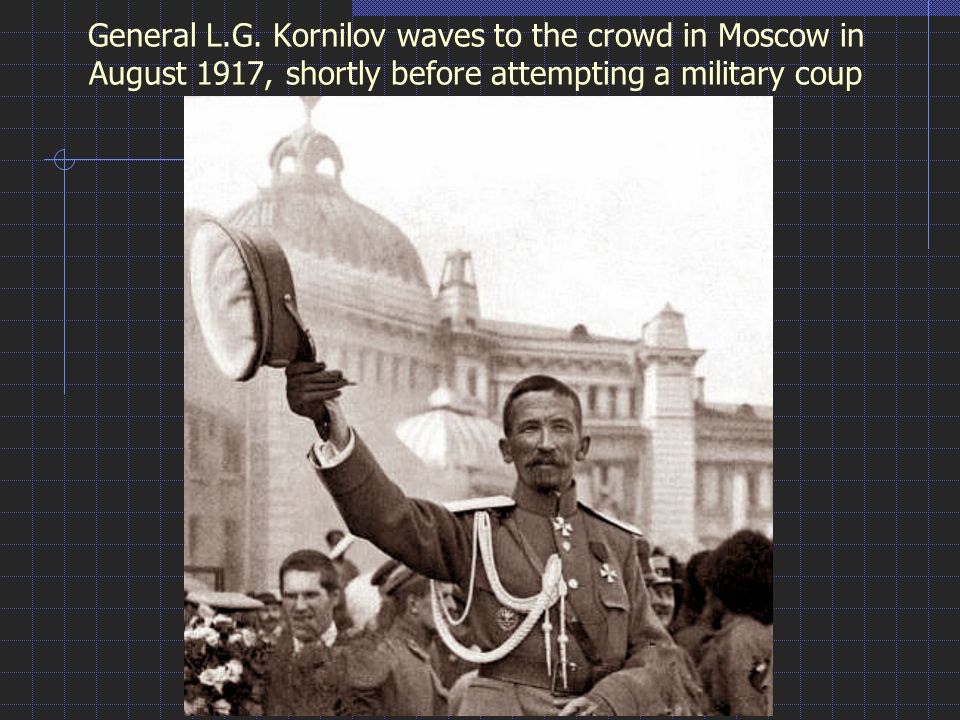

При этом Керенский и Корнилов во многих отношениях имели и немало схожего. Оба — провинциалы, оба — люди внешние по отношению к дореволюционной элите, оба — безусловные патриоты. Керенский пытался по-своему восстановить боеспособность российской армии. А Корнилов готов был сотрудничать с революционной властью: он носил красный бант, использовал риторику революционного времени, приветствовал Керенского с красным знаменем в руках. То есть для некоторых старорежимных генералов, в душе своей сохранявших лояльность по отношению к императору, Керенский и Корнилов были похожи. Корнилов выглядел для этих людей выскочкой революционного времени.

Оба — провинциалы, оба — люди внешние по отношению к дореволюционной элите, оба — безусловные патриоты. Керенский пытался по-своему восстановить боеспособность российской армии. А Корнилов готов был сотрудничать с революционной властью: он носил красный бант, использовал риторику революционного времени, приветствовал Керенского с красным знаменем в руках. То есть для некоторых старорежимных генералов, в душе своей сохранявших лояльность по отношению к императору, Керенский и Корнилов были похожи. Корнилов выглядел для этих людей выскочкой революционного времени.

Таким образом, у них были точки соприкосновения, но вместе с тем союза не получилось. В это время политические круги — либеральные, консервативные и правые — решили, что настало время остановить революцию и обратить ее вспять, и своим инструментом они избрали генерала Корнилова. Но это создавало определенные проблемы. Если раньше в качестве уникального спасителя страны рекламировался Керенский, то теперь на эту роль претендовал Корнилов. У страны не может быть двух уникальных вождей-спасителей, и это уже закладывало основы для некоторого конфликта.

У страны не может быть двух уникальных вождей-спасителей, и это уже закладывало основы для некоторого конфликта.

Кроме того, Корнилов и поддерживающие его политические силы начали решительное наступление на войсковые комитеты в армии. В этом были свои резоны, потому что восстановить традиционную дисциплину при комитетах было невозможно. Но вместе с тем это было явной политической наивностью. В комитетах были десятки, даже сотни тысяч энергичных, амбициозных людей, часто с боевым опытом, которые ощущали себя новым политическим классом России, которые участвовали в подготовке наступления. Некоторые их товарищи погибли в результате этого наступления, некоторые были ранены. Они ощущали себя героями и не готовы были принять все обвинения со стороны Корнилова, генералитета и либерально-консервативной прессы.

Кроме того, сторонники Корнилова решили расширить фронт своего наступления на политические партии и стали обвинять в бедах России не только большевиков и анархистов — все больше огонь критики сосредотачивался на лидере социалистов-революционеров, партии, где формально состоял и Керенский. Этим человеком был Виктор Михайлович Чернов. Удар наносился по наиболее известному и авторитетному лидеру самой крупной политической партии России.

Этим человеком был Виктор Михайлович Чернов. Удар наносился по наиболее известному и авторитетному лидеру самой крупной политической партии России.

Тем не менее Керенский и Корнилов пытались достигнуть какого-то соглашения. Разговор был непростой, стороны преследовали разные цели, при этом и Корнилов, и Керенский весьма зависели от своего окружения. Но в общем соглашение было достигнуто: Корнилов перебрасывал под Петроград несколько элитных кавалерийских дивизий Российской армии с тем, чтобы потом командование могло, опираясь на эти войска, навести порядок в петроградском гарнизоне, затянуть дисциплину сначала в Петрограде и Кронштадте, а потом и во всей стране. Теоретически предполагалось, что тем самым укрепится власть Временного правительства.

Однако соглашение было очень непрочным. Керенский и его сторонники продолжали интриговать против Корнилова, а тот со своими сторонниками — против Керенского. Между участниками соглашения не было доверия. Все это затруднялось еще и тем, что Корнилов большую часть времени находился в Могилеве, где была Ставка верховного главнокомандующего, и встречи с Керенским в Петрограде и Москве, во время московского государственного совещания, не во всем способствовали нормализации отношений. Кроме того, посредники между Керенским и Корниловым тоже иногда вели свою игру и недостаточно точно формулировали послания.

Все это затруднялось еще и тем, что Корнилов большую часть времени находился в Могилеве, где была Ставка верховного главнокомандующего, и встречи с Керенским в Петрограде и Москве, во время московского государственного совещания, не во всем способствовали нормализации отношений. Кроме того, посредники между Керенским и Корниловым тоже иногда вели свою игру и недостаточно точно формулировали послания.

Политику сложно представить без интриги, но в данном случае было слишком много интриг, затенявших это политическое решение. Керенский получил сведения о том, что Корнилов нарушает достигнутые между ними соглашения в отдельных очень важных деталях. Действуя, возможно, чрезмерно импульсивно, без должной проверки, он объявил об отстранении Корнилова от должности верховного главнокомандующего. Зная Корнилова лучше, можно было бы предположить, каким будет его ответ. Корнилов не только отказался сдать свою должность, но фактически объявил, что во Временном правительстве находятся предатели России. С этого момента Корнилов бросил вызов не только советам и комитетам, но и власти Временного правительства.

С этого момента Корнилов бросил вызов не только советам и комитетам, но и власти Временного правительства.

Казалось бы, у Керенского нет никаких шансов на победу. В Петрограде находится демократизированный, не очень дисциплинированный гарнизон — а к городу двигаются по трем железным дорогам три боевые элитные кавалерийские дивизии Российской армии. Казалось, что они сметут всех и вся. Однако логика политического конфликта отлична от логики военного времени. Брошенные в политический конфликт дисциплинированные части оказываются совсем не таким эффективным механизмом. В результате кавалерийские дивизии, в разной степени распропагандированные, застыли, не достигнув Петрограда. А деморализованный по большому счету и непригодный к большой войне петроградский гарнизон оказался достаточно решительным для того, чтобы оказать в случае чего сопротивление Корнилову.

Лавр Корнилов потерпел поражение еще до того, как он выступил против Александра Керенского. Вызов, брошенный им войсковым комитетам, фактически лишал его каких-то шансов на политическую победу. Укрепления власти Корнилова не хотел никто: ни дезертиры, ни боевые солдаты, которые были членами войсковых комитетов. В равной степени, хотя и по разным причинам, Корнилов для них олицетворял абсолютное зло. В конце концов Корнилова арестовали. Причина его поражения объясняется не только поведением Керенского, они лежат гораздо глубже. Нельзя провести военный переворот против воли армии. Роль войсковых комитетов здесь была колоссальной, недооценка их влияния стала фантастической ошибкой.

Вызов, брошенный им войсковым комитетам, фактически лишал его каких-то шансов на политическую победу. Укрепления власти Корнилова не хотел никто: ни дезертиры, ни боевые солдаты, которые были членами войсковых комитетов. В равной степени, хотя и по разным причинам, Корнилов для них олицетворял абсолютное зло. В конце концов Корнилова арестовали. Причина его поражения объясняется не только поведением Керенского, они лежат гораздо глубже. Нельзя провести военный переворот против воли армии. Роль войсковых комитетов здесь была колоссальной, недооценка их влияния стала фантастической ошибкой.

Почему же — еще раз зададим этот вопрос — Керенский и Корнилов не достигли соглашения? Свой ответ на него дает Федор Степун, русский философ, который в это время служил начальником политического управления армии. То есть был сотрудником Керенского, хотя и во многом симпатизировал Корнилову. Он говорил о том, что за конфликтом этих людей стоит некий культурный конфликт, культурный раскол в русском обществе. Для Керенского, хотя он и пытался восстановить армейскую дисциплину, армия все-таки была чем-то чужим. Он воспринимал Российскую армию с позиции радикального интеллигента, с антимилитаристским зарядом. Он не чувствовал внутренней дисциплины традиционной армии, не понимал красоты этой дисциплины, писал Степун. В свою очередь и Корнилов не был обычным генералом, генералом-солдафоном. Но и для него Керенский был не просто человеком, а олицетворением совершенно иной и чуждой ему социальной группы. Для кадрового офицера Корнилова Керенский — интеллигент, адвокат, краснобай, человек, заменяющий дела словами. Они пытались найти некоторые точки соприкосновения, но им это не удавалось.

Для Керенского, хотя он и пытался восстановить армейскую дисциплину, армия все-таки была чем-то чужим. Он воспринимал Российскую армию с позиции радикального интеллигента, с антимилитаристским зарядом. Он не чувствовал внутренней дисциплины традиционной армии, не понимал красоты этой дисциплины, писал Степун. В свою очередь и Корнилов не был обычным генералом, генералом-солдафоном. Но и для него Керенский был не просто человеком, а олицетворением совершенно иной и чуждой ему социальной группы. Для кадрового офицера Корнилова Керенский — интеллигент, адвокат, краснобай, человек, заменяющий дела словами. Они пытались найти некоторые точки соприкосновения, но им это не удавалось.

И если мы поместим этот конфликт, который не был, конечно, конфликтом только личным, в международный контекст, то получим материал для сравнения. Вскоре после начала российской революции произошло немало других революций. В ноябре 1918 года началась революция в Германии. Всякая революция — потенциальная гражданская война, и это нужно понимать тем, кто в ней участвует и в ней живет. В Германии возникли локальные гражданские войны. В январе 1919 года произошел конфликт в Берлине, который закончился убийством коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Была подавлена Советская республика в Баварии, после чего там начался «белый» террор. Эти конфликты вспыхивали в Германии вплоть до 1923 года. Но там локальные гражданские войны не переросли в гражданскую войну. Отчасти это объяснялось тем, что с самого начала был заключен некоторый пакт между немецкими социал-демократами и генералитетом. Генералы и социал-демократы не очень-то любили друг друга, они были из разного теста. Но в годы Первой мировой войны некоторые из них имели опыт сотрудничества. Они смогли немножко притереться друг к другу, и при сохранившемся недоверии им удалось заключить брак по расчету, который выдержал некоторое испытание временем.

В Германии возникли локальные гражданские войны. В январе 1919 года произошел конфликт в Берлине, который закончился убийством коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Была подавлена Советская республика в Баварии, после чего там начался «белый» террор. Эти конфликты вспыхивали в Германии вплоть до 1923 года. Но там локальные гражданские войны не переросли в гражданскую войну. Отчасти это объяснялось тем, что с самого начала был заключен некоторый пакт между немецкими социал-демократами и генералитетом. Генералы и социал-демократы не очень-то любили друг друга, они были из разного теста. Но в годы Первой мировой войны некоторые из них имели опыт сотрудничества. Они смогли немножко притереться друг к другу, и при сохранившемся недоверии им удалось заключить брак по расчету, который выдержал некоторое испытание временем.

В России это было не так. Российские социалисты — гораздо более левые и менее опытные, чем их немецкие партийные товарищи, — не обладали никаким фактическим опытом участия в государственной деятельности. А российские генералы совершенно не представляли себе социалистов. Поэтому стабилизирующий союз, сдерживающий страну от сползания к гражданской войне, не мог сложиться, и это одно из важнейших последствий так называемого дела Корнилова. Механизм гражданской войны был запущен.

А российские генералы совершенно не представляли себе социалистов. Поэтому стабилизирующий союз, сдерживающий страну от сползания к гражданской войне, не мог сложиться, и это одно из важнейших последствий так называемого дела Корнилова. Механизм гражданской войны был запущен.

Казалось, Керенский выиграл от поражения Корнилова. Но на самом деле он оказался проигравшим, потому что терял базу своей поддержки. Некоторые организации, всевозможные революционные комитеты, созданные для борьбы с Корниловым, фактически сохранили свое существование и позже. Они контролировали запасы оружия, сохраняли контроль над цензурой, то есть во многие рабочие поселки Центрального промышленного района Октябрь пришел уже в сентябре. Но это касается и некоторых других, более крупных территорий. Страна распадалась на регионы с совершенно разными политическими режимами. Возможности для общенационального компромисса были урезаны. Линия соглашения между либералами и умеренными социалистами, между кадетами с одной стороны и меньшевиками и эсерами с другой стороны становилась все более неопределенной, а возможность коалиции — все менее вероятной.

В конце концов Керенскому удалось воссоздать коалиционное правительство, в которое вроде бы вошли и меньшевики, и эсеры, и представители тех, кого тогда называли буржуазией. Но показательно, что в это правительство не вошел ни один крупный политический деятель ни с одной, ни с другой стороны. Это правительство оставалось в первую очередь правительством Керенского, терявшего свою популярность.

Второй выпуск подкаста Arzamas и «Рыбаков Фонда»«Как училась Россия»

Андрей Зорин и Александр Архангельский разговаривают о принципах Просвещения и воспитании нового человека, о расцвете университетов и их разгроме и о том, как образование в XIX веке стало душой государственной машины

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Аудиолекции

18 минут

1/7

«Измена и обман»: политический кризис кануна революции

Почему Николай II к февралю 1917 года остался без поддержки

Читает Борис Колоницкий

Почему Николай II к февралю 1917 года остался без поддержки

20 минут

2/7

Февральская революция: спонтанная или организованная

Как начались события февраля 1917 года и были ли они спланированы

Читает Борис Колоницкий

Как начались события февраля 1917 года и были ли они спланированы

23 минуты

3/7

Победа революции: солдаты и депутаты против царя

Как гвардейцы оказались среди восставших и как события в Петрограде привели к отречению Николая II

Читает Борис Колоницкий

Как гвардейцы оказались среди восставших и как события в Петрограде привели к отречению Николая II

23 минуты

4/7

Культ «вождя революции»: взлет Александра Керенского

Как борец за свободу и «главноуговаривающий» покорил армию

Читает Борис Колоницкий

Как борец за свободу и «главноуговаривающий» покорил армию

21 минута

5/7

Керенский и Корнилов: предчувствие гражданской войны

Как провалился Корниловский мятеж и кто от этого выиграл

Читает Борис Колоницкий

Как провалился Корниловский мятеж и кто от этого выиграл

20 минут

6/7

Неизбежность Октября: крах Временного правительства

Что бы было, если бы Ленину на голову упал кирпич

Читает Борис Колоницкий

Что бы было, если бы Ленину на голову упал кирпич

22 минуты

7/7

Мифы о революции и начало Гражданской войны

Какой конфликт предопределил развитие России в XX веке

Читает Борис Колоницкий

Какой конфликт предопределил развитие России в XX веке

Материалы

Революция для самых маленьких

События 1917 года в рисунках и дневниковых записях детей

Борис Колоницкий: «Общей концепции революции не будет»

Как и зачем изучать историю революции

Кем бы вы были в 1917 году?

Политический компас революции определит, анархист вы или черносотенец

1917 год в истории

Краткая хронология революции, войны и мира

Как понять революцию

Главные исследования о 1917 годе

Саундтрек революции

Что пели и играли на митингах и демонстрациях в 1917 году

Революция в картинках

Фотографии, карикатуры, брошюры и газетные заголовки 1917 года

Как почувствовать революцию

Главные воспоминания о 1917 годе

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSS

История, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2022. Все права защищены

Все права защищены

Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь

|

В “КАРАВАН” с требованием установить историческую объективность в отношении первопроходца белого движения – главнокомандующего русской Добровольческой армией Лавра КОРНИЛОВА обратился российский исторический клуб.

|

Рецензия на книгу: Краткая история русской революции Джеффри Суэйна

В Краткая история русской революции , Джеффри Суэйн бросает вызов исторической реформе, которую большевики кооптировали в остальном настроенное рабочее движение в революционных целях, вместо этого подчеркивая радикализм русских рабочих. Бартон Эдгертон находит, что прежде всего книга предполагает случайность многочисленных событий, стоящих за революцией.

Краткая история русской революции . Джеффри Суэйн. ИБ Таврида. 2016.

Джеффри Суэйн. ИБ Таврида. 2016.

Найдите эту книгу:

Очевидно, есть веская причина, по которой матрешка — русские матрешки — используются в качестве метафоры сложностей тогдашней советской, а теперь российской политики. Русская революция, от ее предшественников в 1905 году до Февральской и Октябрьской революций 1917 года, — это история восходящих и падающих союзов между большим набором переплетенных между собой людей и групп. Джеффри Суэйн Краткая история русской революции предназначен для предоставления убедительной истории этих событий.

Суэйн утверждает, что, по крайней мере, с 1960-х годов ортодоксальный взгляд на русскую революцию состоял в том, что большевики воспользовались нестабильностью, созданной Первой мировой войной, и неспособностью Февральской революции взять власть из своего меньшинства в коалиционное правительство. В этом нарративе партия Ленина кооптировала настроенные на реформы рабочие движения в революционных целях. Краткая история стремится противостоять тому, что Суэйн считает ошибочной историей, подчеркивая революционную, а не ориентированную на реформы традицию русского труда. Для автора эта альтернатива ортодоксии очевидна в революции 1905 года и в период между ней и 1917 годом. Скорее, Суэйн считает, что именно ориентированная на реформы Февральская революция 1917 года является аномалией по сравнению с революционным движением.

Краткая история стремится противостоять тому, что Суэйн считает ошибочной историей, подчеркивая революционную, а не ориентированную на реформы традицию русского труда. Для автора эта альтернатива ортодоксии очевидна в революции 1905 года и в период между ней и 1917 годом. Скорее, Суэйн считает, что именно ориентированная на реформы Февральская революция 1917 года является аномалией по сравнению с революционным движением.

Построение этого аргумента является сложной задачей, учитывая взаимодействие между различными социальными и политическими группами и отдельными людьми в течение определенного периода времени. Краткая история занимает чуть более 200 страниц, и неизбежные ограничения пространства и жанра не позволяют автору полностью установить сцену, описать сцену или представить персонажей. В результате получается история, а не введение, которое предполагает достаточное количество фоновых знаний. Знающего читателя, вероятно, заинтересует противодействие Суэйна ортодоксальному толкованию русского труда. Однако почти всем читателям хорошо знакомые имена, такие как Ленин и Иосиф Сталин, не фигурируют в рассказе почти на 50 страницах. Тем, у кого мало знаний об этом периоде, мало что можно закрепить, и им, возможно, придется подходить к работе со вспомогательными материалами. Для этих новичков чтение может показаться посещением званого обеда, где вы знаете только хозяина, но все гости, кажется, знают друг друга: можно присоединиться к разговору, но только как посторонний. Можно выучить имена тех, кто обедает, но нужно приложить усилия, чтобы вспомнить, кто есть кто, какова их предыстория и как они связаны друг с другом.

Однако почти всем читателям хорошо знакомые имена, такие как Ленин и Иосиф Сталин, не фигурируют в рассказе почти на 50 страницах. Тем, у кого мало знаний об этом периоде, мало что можно закрепить, и им, возможно, придется подходить к работе со вспомогательными материалами. Для этих новичков чтение может показаться посещением званого обеда, где вы знаете только хозяина, но все гости, кажется, знают друг друга: можно присоединиться к разговору, но только как посторонний. Можно выучить имена тех, кто обедает, но нужно приложить усилия, чтобы вспомнить, кто есть кто, какова их предыстория и как они связаны друг с другом.

Изображение предоставлено (Mark Morgan CC BY 2.0)

Тем не менее, Суэйн излагает свои аргументы в восьми коротких главах, которые следуют в хронологическом порядке за двенадцатилетний период с 1905 до конца 1917 года. Введение помещает книгу в ряд советских исторических стипендия. Здесь Суэйн формулирует свой основной аргумент о том, что русская революция была народной революцией, во главе которой стояли революционные традиции русских рабочих. Далее, что Февральская революция была реформистской аномалией, а Октябрьская революция выправила революционный корабль. И введение, и первая глава также направлены на то, чтобы исторически описать коалиционное правительство, возникшее после отречения царя Николая II от престола 19 марта.17.

Далее, что Февральская революция была реформистской аномалией, а Октябрьская революция выправила революционный корабль. И введение, и первая глава также направлены на то, чтобы исторически описать коалиционное правительство, возникшее после отречения царя Николая II от престола 19 марта.17.

В третьей и четвертой главах дается обзор сначала успехов, а затем неудач коалиционного правительства в создании основы для стабильной политической обстановки. Как написано, кажется немного странным подчеркивать успех коалиционного правительства. Хотя, безусловно, есть элементы, заслуживающие внимания, сам успех был относительно недолгим. Прошло всего пять месяцев с момента отречения царя до того, как либеральные министры покинули временное правительство 2 июля. Всего два месяца спустя неудавшийся переворот Лавра Корнилова привел к хаотическому периоду правления, который в конечном итоге привел к большевистскому правительству в конце 19-го века.17.

Пятая глава прерывает хронологическую последовательность. Суэйн делает шаг назад, чтобы взглянуть на социальные волнения, имевшие место в России в период с февраля по сентябрь 1917 года. Основное внимание уделяется земельной и промышленной политике, которая используется для поддержки более широкого аргумента автора о революционных традициях русского труда. Он описывает создание фабричных и земельных комитетов и то, как ухудшение экономической производительности как городских, так и сельских рабочих мешало рабочим всех типов оставаться в поддержке чего-либо, кроме революции. Кроме того, многие были вынуждены прибегнуть к насилию в знак протеста против существующего порядка, представленного в предыдущие шесть месяцев временным правительством и двумя несостоявшимися коалициями. Глава заканчивается тем, что солдат просят подавить беспорядки, многие из которых, как утверждает автор, вероятно, скептически относились к порядку, который они использовали для поддержки.

Суэйн делает шаг назад, чтобы взглянуть на социальные волнения, имевшие место в России в период с февраля по сентябрь 1917 года. Основное внимание уделяется земельной и промышленной политике, которая используется для поддержки более широкого аргумента автора о революционных традициях русского труда. Он описывает создание фабричных и земельных комитетов и то, как ухудшение экономической производительности как городских, так и сельских рабочих мешало рабочим всех типов оставаться в поддержке чего-либо, кроме революции. Кроме того, многие были вынуждены прибегнуть к насилию в знак протеста против существующего порядка, представленного в предыдущие шесть месяцев временным правительством и двумя несостоявшимися коалициями. Глава заканчивается тем, что солдат просят подавить беспорядки, многие из которых, как утверждает автор, вероятно, скептически относились к порядку, который они использовали для поддержки.

В последних трех главах рассказывается история, которая заканчивается приходом к власти большевиков в конце 1917 года. Неудачный переворот Корнилова открыл возможности для использования ленинскими большевиками. Они сделали это, посеяв семена восстания и беспорядков. Глава шестая описывает точку зрения Суэйна на это. Последние две главы, седьмая и восьмая, подробно описывают политические споры, которые привели к советскому правительству, в котором доминировали большевики, что подготовило почву для пятилетней гражданской войны, которая должна была начаться вскоре после этого.

Неудачный переворот Корнилова открыл возможности для использования ленинскими большевиками. Они сделали это, посеяв семена восстания и беспорядков. Глава шестая описывает точку зрения Суэйна на это. Последние две главы, седьмая и восьмая, подробно описывают политические споры, которые привели к советскому правительству, в котором доминировали большевики, что подготовило почву для пятилетней гражданской войны, которая должна была начаться вскоре после этого.

Возможно, самая поразительная особенность этих последних глав заключается в том, насколько незначительным кажется окончательный результат. Неясно, намеревается ли Суэйн, чтобы читатель убрал это из текста или нет. В конце « Краткая история» остается вопрос, мог ли в результате отречения царя возникнуть менее репрессивный режим. Оглядываясь назад, многое из того, что происходит, кажется неизбежным, но повествование Суэйна предполагает большую долю непредвиденных обстоятельств. Можно подумать, что произошло бы, если бы только царь был готов пойти на больше уступок до 1917. Если бы была разработана несколько менее репрессивная промышленная и сельскохозяйственная политика. Если бы умеренные сделали еще несколько уступок в прежних правительствах. Если бы Ленин сделал другой выбор в один из многих ключевых моментов принятия решений в 1917 году.

Если бы была разработана несколько менее репрессивная промышленная и сельскохозяйственная политика. Если бы умеренные сделали еще несколько уступок в прежних правительствах. Если бы Ленин сделал другой выбор в один из многих ключевых моментов принятия решений в 1917 году.

Нынешняя политическая обстановка ясно показывает, что лидерам часто трудно найти компромисс внутри партий, не говоря уже о межпартийных отношениях. Без того, чтобы Ленин исцелил эти разногласия, трудно представить советское правительство, в котором доминируют большевики. А без Совета, в котором доминируют большевики, трудно представить себе легкий путь Сталина к власти. По мере оттягивания каждого слоя каждый новый матрешка разоблачена, история, кажется, становится только более сложной, и читателю остается задаться вопросом, могла ли история быть иной, если бы не небольшое изменение здесь или там.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой комментариев, прежде чем комментировать .

Примечание. Этот обзор предоставлен нашим дочерним сайтом LSE Review of Books. В нем представлены взгляды автора, а не позиция EUROPP — European Politics and Policy или Лондонской школы экономики.

_________________________________

Об авторе

Бартон Эдгертон

Бартон Эдгертон закончил Лондонскую фондовую биржу в 2009 году со степенью доктора наук в области государственного управления. В качестве академика он работал приглашенным научным сотрудником в правительственном отделе Гарварда и адъюнктом в отделе политологии в Тафтсе. Его исследовательские интересы сосредоточены на стыке политической теории, международных отношений и юриспруденции. В течение последних нескольких лет он работал в сфере управленческого консалтинга в качестве заместителя директора и консультанта по исследованиям, работая с руководителями отдела кадров, аудита и управления рисками, помогая крупным глобальным организациям управлять своими крупнейшими стратегическими рисками.

Сводка русской революции | Умная история России

Русская революция — собирательный термин для двух революций, произошедших в 1917 году в Петрограде. Февральская революция свергла царя, а Октябрьская революция привела к власти леворадикальных большевиков.

Предыстория

Долгосрочные причины революции глубоко погребены в том факте, что Россия была социально и политически отсталой страной. Большая часть аграрного населения жила в нищете, а государственная власть была как бы безразлична или неспособна решить эту проблему. Либеральные представители элиты не имели права голоса в политике и самоорганизовались в подпольные политические партии. Таким образом, самодержавие в России было среднесрочной причиной.

Краткосрочной причиной была, очевидно, Первая мировая война, в которую Россия охотно вступила, чтобы бороться за территорию и престиж против Германии и Австро-Венгрии. Война имела катастрофические социально-экономические последствия, которые стали отчетливо очевидны к началу 1917 года. на улицах Петрограда. Они требовали прекращения войны и кричали: «Долой самодержавие!»

на улицах Петрограда. Они требовали прекращения войны и кричали: «Долой самодержавие!»

После отречения Николая II от престола 15 марта 1917 года [2 марта по старому стилю (ст. Отказавшись от престола, царь Николай II сделал вдруг свободным весь русский народ.

В воздухе, конечно, витала радость и свобода, и никто толком не знал, кто должен оттуда взять на себя управление. Буквально все средства управления были в тот момент для России одинаково возможны.

Временное правительство

Было решено, что всеобщие выборы должны быть проведены как можно скорее, после чего избранный конституционный орган (Учредительное собрание) примет решение о том, какая форма правления лучше всего подходит для России. До тех пор власть временно находилась в руках Временного правительства, сформированного Временным комитетом Государственной думы.

Октябрьская революция

7 ноября 1917 года (по OS 25 октября) радикальная левая коммунистическая ветвь социалистической партии, именуемая большевиками, захватила власть и арестовала членов Временного правительства. Свержение было ратифицировано на следующий день на Втором Всероссийском съезде Советов. Новое социалистическое правительство во главе с Владимиром Ульяновым (Лениным) называлось «Совет Народных Комиссаров».

Свержение было ратифицировано на следующий день на Втором Всероссийском съезде Советов. Новое социалистическое правительство во главе с Владимиром Ульяновым (Лениным) называлось «Совет Народных Комиссаров».

1917

Февральская революция и октябрьская революция

1918

Гражданская война России начинается

Революция

8-12 марта 1917

Февральский револютный улицы Петрограда, стихийно переросшие во всеобщую забастовку и мятеж. Он разразился довольно внезапно, и всего через семь дней царь Николай II отрекся от престола.

Предыстория

К началу 1917 года петроградцы в целом разуверились в царизме и способности своего государя справиться с кризисом. Цена на хлеб уже увеличилась более чем в десять раз. В феврале власти объявили о дальнейшем нормировании хлеба.

Февральская революция

8 марта 1917 г. (23 февраля по ст. ст.) в Петрограде прошли демонстрации, посвященные Международному женскому дню. Женщины вышли на улицы протестовать против нехватки продовольствия, к ним присоединились бастующие рабочие комбината Путиловской компании.

Женщины вышли на улицы протестовать против нехватки продовольствия, к ним присоединились бастующие рабочие комбината Путиловской компании.

Люди кричали: «Хлеба!» и «Долой войну!» и отказался покинуть улицу. На следующий день по улицам вышли 200 000 протестующих, а к 10 марта (по OS 25 февраля) почти все предприятия Петрограда были закрыты.

Царь Николай II был за городом в Могилевском гарнизоне в Белоруссии. Председатель Думы Михаил Родзянко прислал ему телеграмму: «Тяжелое положение в столице, где царит анархия. Общее недовольство растет. На улицах беспрерывная стрельба, а одна часть войск стреляет по другой…» Николай II даже не ответил.

Много дней игнорировав новости из Петрограда, царь наконец приказал очистить улицы ружейным огнем. Многие солдаты петроградского армейского гарнизона сочувствовали публике и отказывались стрелять. Мятеж распространился среди солдат, которые затем присоединились к протестующим. К 12 марта столица Петроград полностью находилась под контролем революционеров. Всего в беспорядках погибло около 1300 человек.

Всего в беспорядках погибло около 1300 человек.

Отречение от престола

Когда Николай II наконец решил вернуться в Петроград, революционеры даже не пустили его императорский поезд в столицу. Царь был отрезан от остального мира в глуши, и Дума предъявила ему ультиматум об отставке.

Девять из десяти царских генералов прислали ему телеграммы, в которых настоятельно рекомендовали отречься от престола. Обсуждается, что Дума и российская военная элита могли заключить какое-то соглашение до этих событий, чтобы убедить царя уйти в отставку.

15 марта 1917 г. ( OS 2 марта) Николай II отрекся от престола. Он также сделал это от имени своего сына Алексея. От престола отказался и его брат, великий князь Михаил Александрович. Триста четыре года династии Романовых подошли к концу.

.

Временное правительство

Март-октябрь 1917

В период между Февральской и Октябрьской революциями Россией управляли два одновременно действующих правительства: законное либеральное Временное правительство и радикальный левый Петроградский Совет .

Временное правительство

Временное правительство было временным учреждением, роль которого заключалась в организации всеобщих выборов и поддержании порядка до созыва Учредительного собрания. В первые недели у него была всеобщая поддержка, но эта поддержка очень быстро пошла на убыль. Это правительство в основном называют неудачником.

Мир, Хлеб, Земля

У Временного правительства было мало сил и возможностей для решения самых насущных проблем мира, хлеба и земли, с которыми Россия столкнулась в 1917 году. Россия все еще была полностью привязана к войне усилие, которое поглотило огромную часть ее продовольственных запасов и ресурсов.

Внутренний рынок был парализован, и крестьяне не были заинтересованы в продаже своего зерна. У правительства было очень мало власти над военными, чтобы требовать зерна, поэтому не хватало еды для раздачи по городам. Правительство также не смогло объявить долгожданную земельную реформу, и крестьяне начали забирать землю силой.

Петроградский Совет

Во время Февральской революции рабочие и солдаты начали формировать по всей стране свои местные советы, называемые «Советами». У них была реальная народная поддержка, а также реальная власть над армией, железнодорожной сетью и заводами.

Петроградский Совет стал самым могущественным и действовал как альтернативное, конкурирующее правительство. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, он также начал издавать свои собственные указы.

Кризис

Временное правительство было политически очень нестабильным. В первой коалиции доминировали кадеты (конституционные монархисты) во главе с князем Георгием Львовым. Начиная с июля 1917 года, социалистическая (левая) коалиция сводилась к единовластию одного человека, Александра Керенского. Его много высмеивали и называли «…главным увещевателем».

В августе 1917 года генерал-монархист Лавр Корнилов попытался свергнуть Временное правительство. Утверждается, что Керенский сначала вступил в сговор с Корниловым против Петроградского Совета, но затем потерял самообладание и дал оружие Советам (в то время в которых доминировали большевики), чтобы защитить свою власть в Петрограде от Корнилова. Советы успешно остановили Корнилова, но это событие стоило Керенскому его политической карьеры и обрекло Временное правительство.

Советы успешно остановили Корнилова, но это событие стоило Керенскому его политической карьеры и обрекло Временное правительство.

После провозглашения России республикой 14 сентября 1917 г. (1 сентября по OS) следующий кабинет Керенского был свергнут большевиками всего через три недели.

Октябрьская революция

7-8 ноября 1917

Октябрьская революция была государственным переворотом, организованным Лениным и партией большевиков; тихий захват власти в Петрограде ночью. Говорят, что власть буквально лежала на земле, а Ленин ее просто подобрал.

Предыстория

Центральные державы во время Первой мировой войны надеялись, что Россия будет разрушена революцией. Это была также надежда радикальных социалистов (коммунистов) в России, веривших в теорию Карла Маркса, что социалистическая революция рабочего класса произойдет, но не раньше, чем какое-то время будет править буржуазное правительство. Либеральная Февральская революция произошла раньше, чем ожидалось, и поставила на место либеральное, «буржуазное» правительство.

Либеральная Февральская революция произошла раньше, чем ожидалось, и поставила на место либеральное, «буржуазное» правительство.

Ленин

Затем немецкая тайная полиция сотрудничала с лидером радикальных социалистов Владимиром Лениным, чтобы помочь ему пересечь границу из Цюриха в Петроград в опечатанном поезде, чтобы он мог организовать социалистическую революцию. В апреле 1917 года приехал Ленин и представил свои апрельские тезисы. Он сказал, что, несмотря на теорию Маркса, большевистская партия не должна сотрудничать с Временным правительством. Более того, им нужно было начать подготовку к захвату власти силой.

К сентябрю 1917 года, наконец, пришло время. Большевики получили большинство в Советах, они сформировали вооруженное ополчение, называемое Красной гвардией, а популярность Временного правительства была на рекордно низком уровне. Затем Ленин сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить большевистскую партию действовать немедленно.

Октябрьская революция

7 ноября 1917 г. (25 октября по OS), когда жители Петрограда обедали в ресторанах и наслаждались театром, большевистские вооруженные группы были заняты захватом ключевых стратегических пунктов; телеграф, армейские гарнизоны, железная дорога. Все прошло невероятно тихо. Вся операция координировалась Львом Троцким и Военно-революционным комитетом из их штаб-квартиры в Смольном.

(25 октября по OS), когда жители Петрограда обедали в ресторанах и наслаждались театром, большевистские вооруженные группы были заняты захватом ключевых стратегических пунктов; телеграф, армейские гарнизоны, железная дорога. Все прошло невероятно тихо. Вся операция координировалась Львом Троцким и Военно-революционным комитетом из их штаб-квартиры в Смольном.

На следующее утро Зимний дворец был взят довольно мирно. Линкор «Аврора» произвел несколько холостых выстрелов, и члены Временного правительства были арестованы. Керенскому удалось бежать.

Советский съезд

Ленин поспешил завершить переворот перед следующим советским съездом, который должен был состояться на следующий день.

Меньшевики и эсеры, две другие политические партии в Петроградском Совете, заявили, что не хотят иметь ничего общего с незаконной осадой власти.

К удивлению Ленина, они ушли со съезда, предоставив большевикам самим формировать новое правительство.

youtube.com/embed/videoseries?list=PL3z21sNm6oEO5GkasDokmy_sxMAQji2gF» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Гражданская война в России

1918-1923

Гражданская война в России, которая последовала за большевистским переворотом, унесла больше жертв, чем Первая мировая война. . Крайне жестокому «красному террору» противостоял столь же безжалостный «белый террор».

Предыстория

Одним из первых шагов большевиков после захвата власти был выход из Первой мировой войны. В марте 1918 г. был подписан Брест-Литовский мирный договор с Германией и другими центральными державами. . В результате уступили Украину, Финляндию, Прибалтику и Польшу.

Многие антибольшевистские генералы и казаки начали собирать армии. Эта милитаризация получила название «Белое движение». Им противостояла Красная Армия, вновь созданная сила, возглавляемая Львом Троцким.

Интервенция

Когда Первая мировая война подошла к концу, бывшие союзники России, особенно Великобритания, Франция и Япония, объединили свои силы, чтобы покончить с властью большевиков.

Организация занимается тем, что “по мере сил и возможностей делает все возможное для увековечения памяти Л. Г. Корнилова, за которым в суровые годы Гражданской войны пошли наши предки и составили значительную часть состава легендарных корниловских частей”. В письме говорится, что организация не согласна с такой трактовкой жизни и происхождения генерала.

Организация занимается тем, что “по мере сил и возможностей делает все возможное для увековечения памяти Л. Г. Корнилова, за которым в суровые годы Гражданской войны пошли наши предки и составили значительную часть состава легендарных корниловских частей”. В письме говорится, что организация не согласна с такой трактовкой жизни и происхождения генерала.

, опубликованы воспоминания о семье от лица Анны Корниловой, родной сестры Лавра Корнилова, которая говорит о том, что в жилах ее брата текла казачья кровь: “В Кокпектах отец женился на дочери казака Прасковье Ильиничной Хлыновской. Хлыновские переселились в Кокпекты из Биийской линии, вероятно, в 40-х годах, когда русские, оттесняя киргиз на юго-запад, основывали новые поселения и, привлекая разными льготами, заселяли их семейными казаками из старых станиц”.

, опубликованы воспоминания о семье от лица Анны Корниловой, родной сестры Лавра Корнилова, которая говорит о том, что в жилах ее брата текла казачья кровь: “В Кокпектах отец женился на дочери казака Прасковье Ильиничной Хлыновской. Хлыновские переселились в Кокпекты из Биийской линии, вероятно, в 40-х годах, когда русские, оттесняя киргиз на юго-запад, основывали новые поселения и, привлекая разными льготами, заселяли их семейными казаками из старых станиц”. Садыков сообщал, что Лавр Георгиевич якобы следовал исламу. Однако на эту тему достаточно подробно в своих воспоминаниях написала сестра Лавра Георгиевича Анна: “Священник Синев очень любил Антона и Лавра, рекомендовал отцу выписать для них Библию, и братья усердно начали читать ее под руководством священника. По-видимому, этот священник заронил в душу мальчиков глубокое религиозное чувство, которое у Тони сказалось раньше, а у Лавра ярко проявилось впоследствии, когда ему пришлось вести жизнь полную приключений и опасности”. Со слов сестры, Лавр Георгиевич считал, что именно Божья милость помогла ему спастись от австрийского плена в суровые годы Первой мировой войны – Корнилов сбегал из него дважды, на третий раз – удачно. И даже, посылая деньги сестре, просил ее перевести в кокпектинскую церковь, где покоились их родители.

Садыков сообщал, что Лавр Георгиевич якобы следовал исламу. Однако на эту тему достаточно подробно в своих воспоминаниях написала сестра Лавра Георгиевича Анна: “Священник Синев очень любил Антона и Лавра, рекомендовал отцу выписать для них Библию, и братья усердно начали читать ее под руководством священника. По-видимому, этот священник заронил в душу мальчиков глубокое религиозное чувство, которое у Тони сказалось раньше, а у Лавра ярко проявилось впоследствии, когда ему пришлось вести жизнь полную приключений и опасности”. Со слов сестры, Лавр Георгиевич считал, что именно Божья милость помогла ему спастись от австрийского плена в суровые годы Первой мировой войны – Корнилов сбегал из него дважды, на третий раз – удачно. И даже, посылая деньги сестре, просил ее перевести в кокпектинскую церковь, где покоились их родители. Вероисповедания – православного. Сын коллежского секретаря. Уроженец Семипалатинской области”.

Вероисповедания – православного. Сын коллежского секретаря. Уроженец Семипалатинской области”. (Как известно, Николай II в Омской области был дважды, второй раз после отречения в поезде по пути в Екатеринбург, и в сам город не заезжал)”, – говорится в письме. “Кроме того, на бульваре Мартынова в г. Омске, где Садыков планирует установку памятника и где якобы установлены памятники виднейшим жителям г. Омска, на деле установлены символические камни омским литераторам, а также звезды корпоративным клиентам сотовой связи МТС”, – сообщается в письме исторического клуба.

(Как известно, Николай II в Омской области был дважды, второй раз после отречения в поезде по пути в Екатеринбург, и в сам город не заезжал)”, – говорится в письме. “Кроме того, на бульваре Мартынова в г. Омске, где Садыков планирует установку памятника и где якобы установлены памятники виднейшим жителям г. Омска, на деле установлены символические камни омским литераторам, а также звезды корпоративным клиентам сотовой связи МТС”, – сообщается в письме исторического клуба. Исторический клуб “Белая гвардия” и впредь будет следить за публикацией статей, связанных с именем Лавра Георгиевича Корнилова, а также будет сотрудничать с газетой “КАРАВАН”, предоставляя самую правдивую информацию о тех далеких суровых днях гражданской войны в России. Мы же рассчитываем, что данная статья поставит наконец финальную точку в спорах о происхождении и вероисповедании генерала Лавра Корнилова.

Исторический клуб “Белая гвардия” и впредь будет следить за публикацией статей, связанных с именем Лавра Георгиевича Корнилова, а также будет сотрудничать с газетой “КАРАВАН”, предоставляя самую правдивую информацию о тех далеких суровых днях гражданской войны в России. Мы же рассчитываем, что данная статья поставит наконец финальную точку в спорах о происхождении и вероисповедании генерала Лавра Корнилова.