Содержание

Начало Православной Руси. 7. Поход на Корсунь и крещение князя Владимира

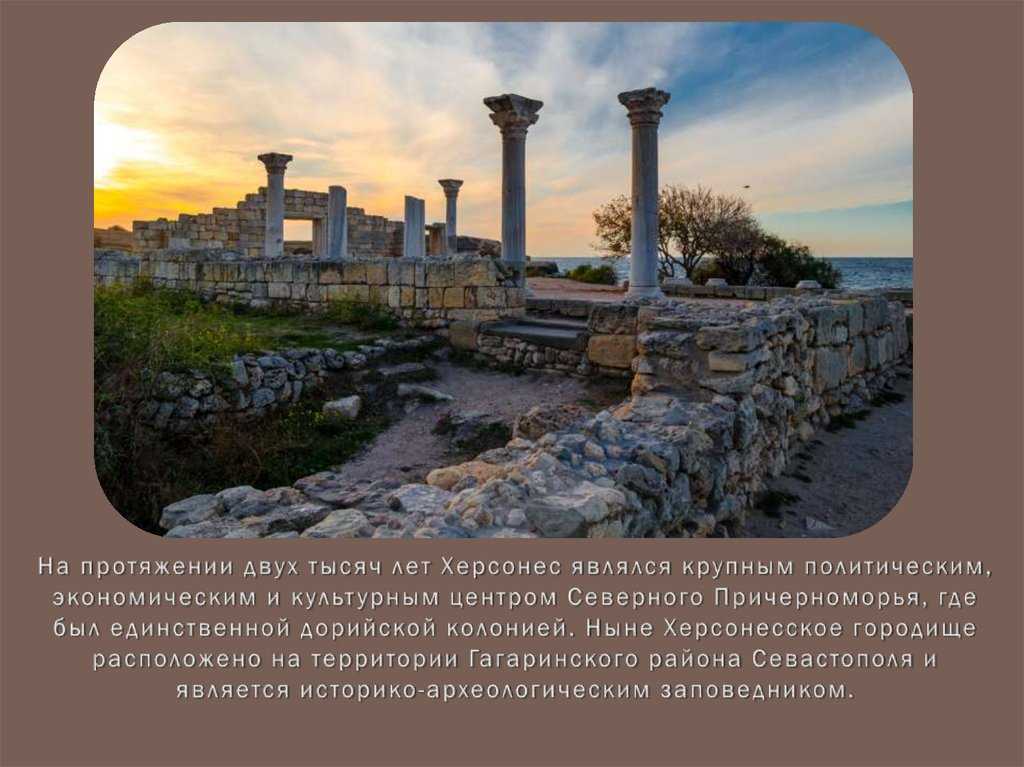

«Повесть временных лет» сообщает, что на следующий год, после того, как князь Владимир принял прибывших из разных стран своих посланников, выслушал их о вере в этих странах и принял решение в пользу «греческой», православной, он отправляется в поход в Корсунь (Херсонес).

Считается, что Владимир здесь преследовал две цели: принять крещение не в Царьграде, а здесь, в городе, хоть и греческом, христианском, но относительно независимым от Византии.

Так, Н.М. Карамзин, убежденный, что крещение было совершено именно в Корсуни, писал: «Владимир мог бы креститься и в собственной столице своей, где уже находились церкви и священники христианские, но князь пышного хотел блеска и величия при сем важном действии; одни цари греческие и патриарх казались ему достойными сообщить целому его народу уставы нового богослужения. Гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться, в рассуждении греков, истинным признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения; он вздумал завоевать веру христианскую и принять ее святыню рукой победителя»[ Карамзин Н. М. История государства Российского. М. 2008].

М. История государства Российского. М. 2008].

С другой стороны, Владимир не хотел быть зависимым от Византии.

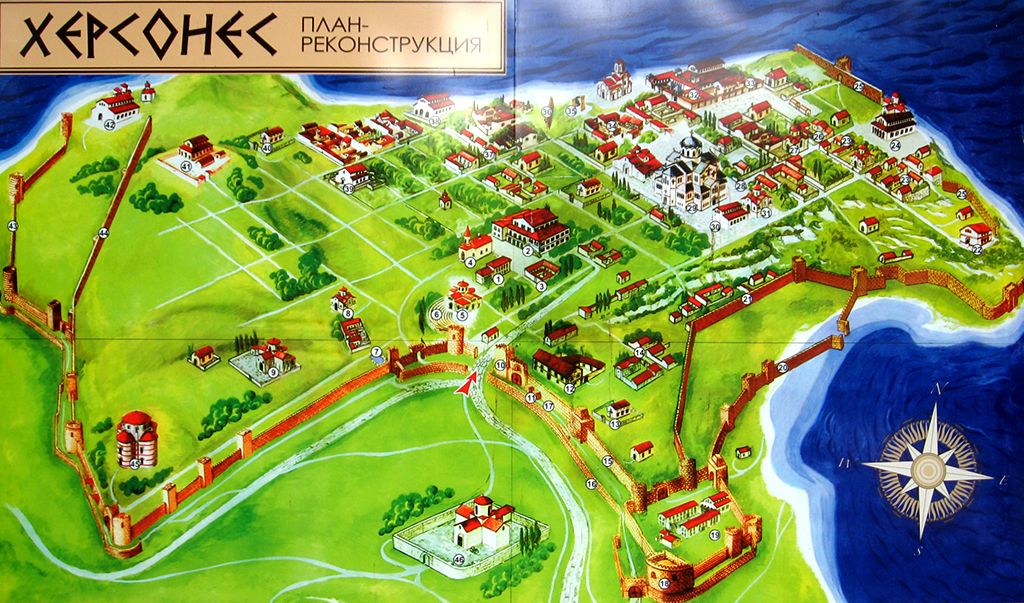

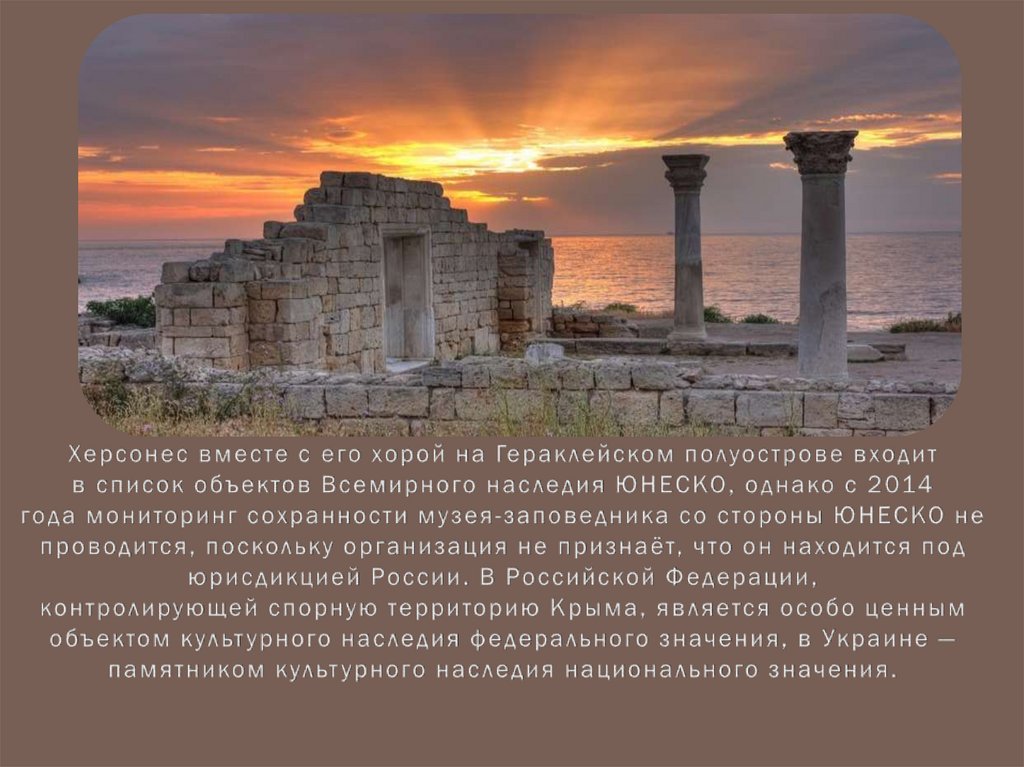

Собрав многочисленное войско, князь Владимир пошел на судах к Корсуни. «Сей торговый город, — продолжает Н.М. Карамзин, — построенный в самой глубокой древности выходцами гераклейскими, сохранял еще в Х веке бытие и славу свою, несмотря на великие опустошения, сделанные дикими народами в окрестностях Черного моря. Он признавал над собою верховную власть императоров греческих, но не платил им дани, избирал своих начальников и повиновался собственным законам»[ Карамзин Н.М. История государства Российского. М. 2008].

Итак, предоставим слово летописи [Для лучшего понимания представляем отрывок из «Повести временных лет» не в оригинале, а в переводе академика Д.С. Лихачева].

«В 6496(988) пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: «Если не сдадитесь, простою и три года». Они же не послушались. Владимир же, изготовив войско свое, приказал присыпать насыпь к городским стенам. Когда насыпали они, корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю, и носили к себе в город и ссыпали посреди города. Воины же присыпали еще больше, а Владимир стоял. И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, так написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам, из колодцев, которые у тебя с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это — крещусь»[ Повесть временных лет. «Библиотека всемирной литературы. Изборник (Сборник литературы Древней Руси под редакцией Д.С. Лихачева) М. 1969].

Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: «Если не сдадитесь, простою и три года». Они же не послушались. Владимир же, изготовив войско свое, приказал присыпать насыпь к городским стенам. Когда насыпали они, корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю, и носили к себе в город и ссыпали посреди города. Воины же присыпали еще больше, а Владимир стоял. И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, так написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам, из колодцев, которые у тебя с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это — крещусь»[ Повесть временных лет. «Библиотека всемирной литературы. Изборник (Сборник литературы Древней Руси под редакцией Д.С. Лихачева) М. 1969].

Владимир воспользовался этим советом и велел перекопать водопровод. Жители города, изнуряемые жаждой, сдались. Завоевав славный и богатый город, который в течение многих веков умел отражать приступы врагов, князь Владимир еще более возгордился своим величием и через послов объявил императорам Василию и Константину, что желает взять в жены их сестру, юную царевну Анну, пригрозив при этом: «. ..если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу. И услышав это, опечалились цари. И послали ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное воприимешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя»[ Повесть временных лет. «Библиотека всемирной литературы. Изборник (Сборник литературы Древней Руси под редакцией Д.С. Лихачева) М. 1969].

..если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу. И услышав это, опечалились цари. И послали ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное воприимешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя»[ Повесть временных лет. «Библиотека всемирной литературы. Изборник (Сборник литературы Древней Руси под редакцией Д.С. Лихачева) М. 1969].

Комментируя этот фрагмент «Повести временных лет», тот же Н.М. Карамзин пишет: «Родственный союз с греческими знаменитыми царями казался лестным для честолюбия Владимира. Империя по смерти героя Цимисхия была жертвою мятежей и беспорядков: военачальники Склир и Фока не хотели повиноваться законным государям и спорили с ними о державе. Сии обстоятельства принудили императоров забыть обыкновенную надменность греков и презрение к язычникам» [Карамзин Н.М. История государства Российского].

Услышав ответ царей, Владимир сказал: «Скажите царям вашим так: «. ..я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и любы мне вера ваша и богослужение, о которых рассказали мне посланные нами мужи». И рады были цари, услышав это, и упросили сестру свою, именем Анна, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Придите же с сестрой вашею и тогда крестите меня» И послушались цари и послали сестру свою, сановников и священников»[ Повесть временных лет. «Библиотека всемирной литературы. Изборник (Сборник литературы Древней Руси под редакцией Д.С. Лихачева) М. 1969]

..я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и любы мне вера ваша и богослужение, о которых рассказали мне посланные нами мужи». И рады были цари, услышав это, и упросили сестру свою, именем Анна, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Придите же с сестрой вашею и тогда крестите меня» И послушались цари и послали сестру свою, сановников и священников»[ Повесть временных лет. «Библиотека всемирной литературы. Изборник (Сборник литературы Древней Руси под редакцией Д.С. Лихачева) М. 1969]

Если буквально воспринимать слова «Повести временных лет», то выходит, что обе стороны ставят друг другу ультиматум, но первенство здесь имеет Владимир: не пойдете на наши условия, разрушим Царьград.

Здесь необходимо сделать отступление и обрисовать положение Византии в тот период.

Обстановка в Византийской империи была очень сложной, она была сильно ослабленной. В 986 году болгарское войско одержало крупную победу над византийским, которым командовал сам император. Василий II спасся какими-то горными тропами, а над империей нависла серьезная болгарская угроза. И тут же, на юге, в малоазийских владениях империи поднял восстание Варда Склир. Военачальник высокого ранга, он сумел поднять против Василия II значительные силы и вдобавок заключил союз с арабами. Склир провозгласил себя императором и возложил на голову венок. Василий направил на переговоры со Склиром родственника императора Никифора известного полководца и вельможу Варду Фоку. Но Фока изменил Василию. Оба Варды договорились разделить империю и власть. Обстановка императорского двора складывалась самая неблагоприятная. И в Царьграде понимали это.

Василий II спасся какими-то горными тропами, а над империей нависла серьезная болгарская угроза. И тут же, на юге, в малоазийских владениях империи поднял восстание Варда Склир. Военачальник высокого ранга, он сумел поднять против Василия II значительные силы и вдобавок заключил союз с арабами. Склир провозгласил себя императором и возложил на голову венок. Василий направил на переговоры со Склиром родственника императора Никифора известного полководца и вельможу Варду Фоку. Но Фока изменил Василию. Оба Варды договорились разделить империю и власть. Обстановка императорского двора складывалась самая неблагоприятная. И в Царьграде понимали это.

Над Василием II и над Константином VIII трон шатался не на шутку. Десять лет относительного покоя каждую минуту могли стать чредой цареубийств и борьбы за престол. Императоры помнили, что их предшественники кончали жизнь не естественной смертью: Константин VII был отравлен, Роман — отравлен, Никифор Фока — обезглавлен, Иоанн Цимисхий — отравлен [Гризопулос Д. История Византии. Одесса 1901. Переиздание СПб. 2000. С. 88].

История Византии. Одесса 1901. Переиздание СПб. 2000. С. 88].

Поэтому, рассказывая о согласии Василия II и Константина VIII на брак своей порфирородной сестры с русским князем и в дальнейшем на крещение Руси, эту византийскую обстановку никак нельзя оставлять без внимания.

А теперь вновь вернемся к «Повести временных лет».

Анна «…не хотела идти, говоря: «Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И сказали ей братья: «Может быть, обратит тобою Бог Русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь, Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам то же, что в Корсуни»[ Повесть временных лет. «Библиотека всемирной литературы. Изборник (Сборник литературы Древней Руси под редакцией Д.С. Лихачева) М. 1969].

Она вынуждена была покориться, села на корабль, попрощалась со своими ближними, и вскоре прибыла в Корсунь. Жители города тепло встретили Анну, «вышли навстречу ей с поклоном, ввели ее в город и посадили ее в палате».

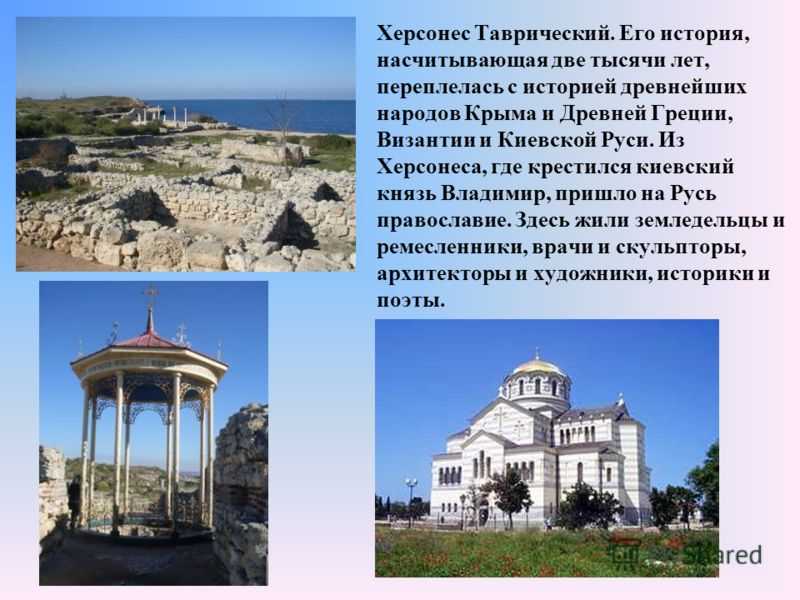

«По божественному промыслу, — пишет далее Нестор-летописец. — разболелся в это время Владимир глазами и не видел ничего. И скорбел сильно, и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не избудешь недуга своего». Услышав это, Владимир сказал: «Если и вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ же корсуньский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас же прозрел он. Ощутив свое внезапное исцеление, Владимир прославил Бога: «Теперь узнал я Бога истинного». Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит та церковь в городе Корсини посреди града»[ Повесть временных лет. «Библиотека всемирной литературы. Изборник (Сборник литературы Древней Руси под редакцией Д.С. Лихачева) М. 1969]. Поэтому и получил при крещении князь Владимир христианское имя Василий.

(В этих эпизодах, рассказанных Нестором-летописцем, князь Владимир выглядит, мягко говоря, несерьезным: то он готов креститься, если перекроит воду в трубах Корсуни и войдет в город, то, если отдадут в жены царевну Анну, то, если исцелится от болезни. Разве все это было причиной его крещения, принятием веры Христовой?)

Корсуньский митрополит и византийские пресвитеры, — говорит летописец, — совершили крещение торжественно, а затем последовало венчание царевны Анны и князя Владимира. Как писал Н.М. Карамзин, этот брак был «благословенный для России во многих отношениях и весьма счастливый для Константинополя, ибо великий князь, как верный союзник императоров, немедля отправил к ним часть мужественной дружины своей, которая помогла Василию разбить мятежника Фоку и восстановить тишину в империи»[ Карамзин Н.М. История государства Российского. М. 2008].

Владимир же отказался от своего завоевания Корсуни, соорудил здесь церковь — на том самом возвышении, куда граждане сносили из-под стен землю «возвратил сей город царям греческим в изъявлении благодарности за руку сестры их. Вместо пленников он вывел из города одних иереев и того Анастаса, который помог ему овладеть городом. Вместо дани взял церковные сосуды, мощи св. Климента и Фивы, ученика его. Наставленный корсуньским митрополитом в тайнах и нравственном учении христианства, Владимир спешил в столицу свою озарить народ светом крещения«[ Карамзин Н.М. История государства Российского. М. 2008].

Вместо пленников он вывел из города одних иереев и того Анастаса, который помог ему овладеть городом. Вместо дани взял церковные сосуды, мощи св. Климента и Фивы, ученика его. Наставленный корсуньским митрополитом в тайнах и нравственном учении христианства, Владимир спешил в столицу свою озарить народ светом крещения«[ Карамзин Н.М. История государства Российского. М. 2008].

Вот приблизительно так рисует «Повесть временных лет» поход князя Владимира и его крещение. А теперь сделаем некоторые комментарии, обратимся к источникам, мнениям ученых, богословов.

Мы очень мало знаем об Анне. Из византийских источников известно, что она родилась 13 марта 963 г. Знаем также, что к Анне сватался еще ранее император Священной Римской империи Оттон II, но эта попытка оказалась неудачной: византийские императоры не видели политической выгоды от этого брака, да и церковь в западной империи, хоть была формально еще пока единой с восточной, была чужда грекам. Анне предлагал рукуи болгарский царь Борис, но и ему было отказано [См. Прошин Г. Второе крещение в кн. «Как была крещена Русь». М. 1988 с. 127].

Прошин Г. Второе крещение в кн. «Как была крещена Русь». М. 1988 с. 127].

Есть маленькое упоминание в летописи и о том, что на Руси Анна построила много церквей. Летописец под 1011 г. отметил: «Преставилась Владимирова царица Анна».

«Именно это отсутствие сведений дает нам возможность утверждать, что расчеты Константинополя на Анну не оправдались, а с ее смертью сошли в могилу и многие надежды Византии на «игемонию» на Руси. Утверждаем это потому, что о деятельности Анны на Руси нам ничего не известно. Это не парадокс»[ Прошин Г. Второе крещение в кн. «Как была крещена Русь». М. 1988 с. 127].

Итак, сведения о походе на Корсунь и крещении князя Владимира мы имеем из «Повести временных лет». Но многие историки, в том числе церковный историк конца ХIX века, ректор Московской духовной академии Е.Е. Голубинский, говорили, что к «Повести временных лет» надо подходить с осторожностью. В ней наряду с действительно существовавшими фактами и событиями, много вымысла.

Воспроизведя повествование «Повести временных лет», мы должны сказать и о других точках зрения на эти события.

«Рассказ летописи о крещении Владимира в Корсуни (а следовательно, о византийском влиянии на процесс христианизации Руси) по праву может называется корсуньской легендой, возникшей в период господства в русской церкви греческого духовенства, — пишет кандидат философских наук Г.М.Филист [Филист Г.М. Введение христианства на Руси. Минск. Изд. «Беларусь». 1988. С.132]. Такого же мнения придерживался Е.Е. Голубинский, который еще в 1880 году высказал предположение о легендарном характере летописных известий о Корсуне, причем не русского, «а по всей вероятности, греческого» происхождения.

Известий легендарного характера о корсуньских событиях появилось в летописной литературе конца XI — начала XII века предостаточно. Однако там, где им надлежало быть — в Византийских хрониках Х века — их нет. И быть не могло, так как Владимир принял христианство не от Византии. Если его крещение произошло в Корсуни, все бы об этом знали не только на Руси, но и Константинополе. Болгарский ученый В. Николаев после длительных исследований византийских источников пришел к выводу, что ни в одной хронике, достойной доверия нет упоминаний и даже намеков о крещении Владимира. Он же особо подчеркивал непричастность Византии к введению христианства на Руси [Филист Г.М. Введение христианства на Руси. Минск. Изд. «Беларусь». 1988. С.132]. Ряд свидетельств позволяет предположить, что процесс крещения Руси ориентировался не на греческую, а на болгарскую церковь, на христианство, существовавшее в землях южных славян. Болгарская, сербская церкви существенно отличались от греческой. И если действительно на Руси обошлись без Царьграда, то именно поэтому в византийских документах мы найдем сведения конца Х века о крещении в Константинополе, к примеру, не первостепенных венгерских владетелей, но не найдем сведений о крещении князя Владимира и христианизации Киевской Руси.А первые священники в Киеве были в основном болгарские или корсуньские.

Николаев после длительных исследований византийских источников пришел к выводу, что ни в одной хронике, достойной доверия нет упоминаний и даже намеков о крещении Владимира. Он же особо подчеркивал непричастность Византии к введению христианства на Руси [Филист Г.М. Введение христианства на Руси. Минск. Изд. «Беларусь». 1988. С.132]. Ряд свидетельств позволяет предположить, что процесс крещения Руси ориентировался не на греческую, а на болгарскую церковь, на христианство, существовавшее в землях южных славян. Болгарская, сербская церкви существенно отличались от греческой. И если действительно на Руси обошлись без Царьграда, то именно поэтому в византийских документах мы найдем сведения конца Х века о крещении в Константинополе, к примеру, не первостепенных венгерских владетелей, но не найдем сведений о крещении князя Владимира и христианизации Киевской Руси.А первые священники в Киеве были в основном болгарские или корсуньские.

Существует мнение, что крещение Владимира было еще до Корсуни. Даже Нестор-летописец писал: «…говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят в Василькове, а другие — и по-иному скажут…».

Даже Нестор-летописец писал: «…говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят в Василькове, а другие — и по-иному скажут…».

Важным источником, где говорится о крещении князя Владимира, является «Память и похвала Владимиру». Она написана монахом Киево-Печерского монастыря Иаковым («Мнихом»- так он здесь себя назвал) в конце XII в., некоторые же считают в начале XIII века. По тексту «Памяти и похвалы Владимиру«,поход на Корсунь состоялся тогда, когда сам Владимир был уже окрещен. «После крещения, — пишет Иаков, — Владимир прожил 28 лет». Князь умер в 1015 году, что дает нам дату его личного крещения 987 год. «Крестился же князь Владимир, — уточняет Иаков, — в десятое лето по убиении брата его Ярополка». Это опять же 987 год [Прошин Г. Второе крещение. В кн. «Как была крещена Русь» М. 1988. С. 156].

И еще одно обстоятельство: в конце XIX века трудами ученых-богословов Киевской духовной академии в подтверждение вышеуказанного была отмечена дата крещения князя Владимира — 1 марта 987 года. (т.е. на новый год, считавшийся тогда с марта)[ Владимирский сборник. В память девятисотлетия крещения Руси. Киев 1888. С. 2. Приведено по Прошин Г. Второе крещение. В кн. «Как была крещена Русь» М. 1988. С. 158.].

(т.е. на новый год, считавшийся тогда с марта)[ Владимирский сборник. В память девятисотлетия крещения Руси. Киев 1888. С. 2. Приведено по Прошин Г. Второе крещение. В кн. «Как была крещена Русь» М. 1988. С. 158.].

И наконец, доктор исторических наук Я.Н. Щапов пишет: «Крещение Владимира для скорейшего вступления договора в силу (о нем см. ниже — А.М) могло иметь место еще во время пребывания посольства императора Василия II в Киеве, хотя корсуньская легенда в «Повести временных лет» и зависящем от нее «Житие Владимира» относит его только к Корсуни».[ Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси (до конца XIII века. В. Сб. «Русское Православие. Вехи истории. М. 1989. С. 17]

Можно приводить и еще ряд высказываний на этот счет, но мы ограничимся лишь перечисленными.

Выходит, что действительно, князь Владимир был крещен до похода на Корсунь. Может быть правы те, кто, по «Повести временных лет», говорил, «…в Киеве…или в Василькове». Вероятно, «этот факт широко не разглашался, ибо являлся прологом к другим актам: бракосочетанию и родственной связью с империей, крещению Руси. Дипломатическая тайна в этих условиях была оправдана и, видимо, соблюдалась. Может быть отсюда — разноречивость свидетельств о событии, которое позднее старались забыть».[ Удальцова З.В. Киев и Константинополь: политические и культурные связи до XIII века. Ж-л Вопросы истории. 1987. № 4]

Дипломатическая тайна в этих условиях была оправдана и, видимо, соблюдалась. Может быть отсюда — разноречивость свидетельств о событии, которое позднее старались забыть».[ Удальцова З.В. Киев и Константинополь: политические и культурные связи до XIII века. Ж-л Вопросы истории. 1987. № 4]

Что же получается? В «Повести временных лет» содержится неправдоподобный рассказ о походе и особенно о крещении князя Владимира? Наверное, прав Е.Е. Голубинский, который говорил, что к ней надо относиться с осторожностью. Известный ученый, академик, бывший директор Института истории АН БССР Н.М. Никольский писал: «Церковный историк Голубинский нашел в себе мужество признать, что все рассказы как летописи, так и «жития» Владимира об обстоятельствах принятия Владимиром христианства являются благочестивыми вымыслами, составленными на разные византийские сюжеты, и не содержат в себе ни одной крупицы исторической истины, кроме одного факта, что в 988 или в 989 году Владимир и его дружина приняли христианство»[ Никольский Н. М. История русской церкви. М.1983. с. 21].

М. История русской церкви. М.1983. с. 21].

А что говорит историческая наука о крещении Владимира? Не отрицая эти факты, она вносит некоторые уточнения и дополнения. Так, в частности, на основании византийских и иных источников, утверждается, что решение о походе на Корсунь, крещении и женитьбе князя Владимира было принято еще ранее, во время посещения Киева византийского посольства в 987 году. Возможно, тогда же прибыл и «философ», который вел беседу с князем о христианской вере. Это посольство возглавлял митрополит севастийский Феофилакт. Во время переговоров обсуждались три проблемы: принятие христианства Русью и ее правителем, его брак с багрянородной Анной и военная помощь империи.

«В результате обе стороны пришли к следующим решениям:

1. Владимир объявил от своего имени и от имени своих подданных, «бояр и людей земли русской», о своем желании принять христианство. Для распространения и укрепления христианской веры было решено создать отдельную русскую епархию, подчиненную патриарху Константинопольскому. Византийская сторона взялась организовать ее, а русский правитель гарантировал ее охрану и обещал создать и обеспечить условия, необходимые для ее деятельности.

Византийская сторона взялась организовать ее, а русский правитель гарантировал ее охрану и обещал создать и обеспечить условия, необходимые для ее деятельности.

2. Оба императора, Василий и его брат Константин, выразили готовность породниться с русскими князем, отдать ему в жены их сестру Анну, как только он примет христианскую веру.

Владимир взял на себя обязательство оказать военную помощь в борьбе против врагов империи и отправить, по возможности скорее, в распоряжение императора Василия несколько тысяч воинов. Было также решено, что руссы предпримут военные действия в Крыму, против Корсуни (Херсонеса), признавшего мятежников Варду Склира и Варду Фоку«[ Поппэ А. «Русско- византийские отношения в 986-989 гг.» ж-л. Вопросы истории, № 2. 1990].

Надо отметить, что обе стороны выполнили условия соглашения, но это произошло уже в следующем, 988 году. Что касается боевых действий русских войск против Херсонеса, то они осуществлялись не только по этому соглашению. Еще в договоре между Византией и Русью в 944 году в одной из статей было указано, что если Херсонес попытается отделиться от Византийского государства, то русский князь может пойти на него войной и при этом рассчитывать на поддержку со стороны Византии [Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М. 1987. С. 78].

Н. Дипломатия Древней Руси. М. 1987. С. 78].

Выполняя обязательства, Владимир послал в Византию шесть тысяч воинов, которые вместе с другими союзниками разгромили армию Варды Фоки. Русский «экспедиционный корпус» оставался в Византии вплоть до XIII века, участвовал во многих военных действиях с врагами империи.

В свете сказанного напрашивается вывод, что никакой угрозы Владимира византийским императорам разрушить Царьград в случае, если они не отдадут ему Анну, не было. Штурм Корсуни был совершен по обоюдной договоренности. Владимир и императоры были союзниками. Если Владимир был уже крещен, зачем Василию и Константину ставить условием женитьбы его крещение. Из летописи Иакова Мниха известно, что на второй год по крещению, Владимир поехал к днепровским порогам, византийские источники писали, что именно у порогов Владимир встречал Анну. То есть, выходит, что никаких событий, связанных с Анной и Владимиром в Корсуни не было, ни чудесного исцеления, ни крещения Владимира. Похоже, что и женитьба Владимира на Анне была уже дома, в Киеве.

Александр Медельцов

историк, член Союза писателей Беларуси

Херсонес и Херсонесский монастырь во имя святого равноапостольного князя Владимира. Часть 1

20.04.2020

Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» представляет серию статей об истории Херсонеса Таврического.

|

|

|

|

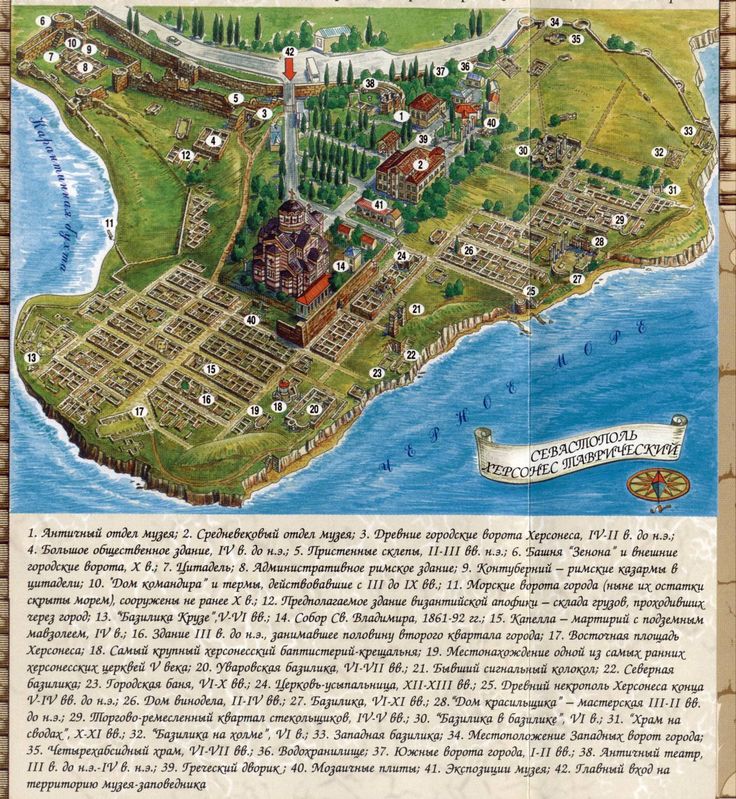

В ноябре 1849 года архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов, † 1857), «усмотрев потребность упрочить религиозное благосостояние Крыма, наводненного исламизмом», разработал концепцию «русского Афона», согласно которой он предполагал воскресить бытие чтимых по христианским воспоминаниям старейших обителей России. Архипастырь в 4-м параграфе своей «Записки о восстановлении древних святых мест по горам Крымским», поданной в Святейший Правительственный Синод, проницательно отметил значение легендарного Херсонеса, основанного за 500 лет до Рождества Христова греками и вошедшего в 1783 году в состав заложенного императрицей Екатериной II города Севастополя. «Между этими развалинами, – отмечал преосвященный Иннокентий, – доселе приметны основания четырех церквей – трех меньших и одной большей, которую не без причины признают за соборную, в коей крестился святой Владимир. <…> Поелику основания древней церкви на развалинах Херсонеса целы доселе и даже сохранились части колонн и орнаментов ее… то новейшая архитектура в состоянии по сим данным восстановить ее в том древнем виде, как она была при Владимире, что и составит самый приличный памятник на месте его крещения».

«Между этими развалинами, – отмечал преосвященный Иннокентий, – доселе приметны основания четырех церквей – трех меньших и одной большей, которую не без причины признают за соборную, в коей крестился святой Владимир. <…> Поелику основания древней церкви на развалинах Херсонеса целы доселе и даже сохранились части колонн и орнаментов ее… то новейшая архитектура в состоянии по сим данным восстановить ее в том древнем виде, как она была при Владимире, что и составит самый приличный памятник на месте его крещения».

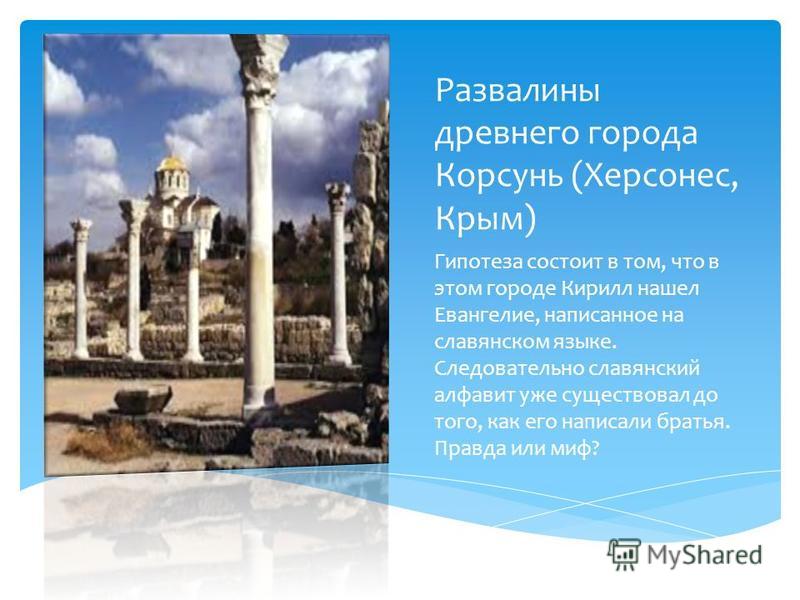

Близко знавший прославленного владыку И.У. Полимпсестов приводит его слова о Херсонесе, или Корсуни, как называли город русские летописи: «Здесь были стопы Первозванного апостола Андрея; здесь пролилась за Христа и освятила будущую христианскую Россию первая для нее мученическая кровь Климента – ученика апостола Петра и кровь других мучеников из первых веков христианства; здесь проповедовали слово Евангелия наши словенские апостолы Кирилл и Мефодий; здесь купель, из которой излился благодатный и истинно благотворный свет на всю Русскую землю». Все это побудило архиепископа Иннокентия на руинах овеянного священными преданиями Гераклейского полуострова «приняться с жаром» за основание Херсонесского скита во имя равноапостольного крестителя Руси, благо на то последовали 15 апреля 1850 года высочайшее согласие императора Николая I и немного позднее, 4 мая, Синодальный указ.

Все это побудило архиепископа Иннокентия на руинах овеянного священными преданиями Гераклейского полуострова «приняться с жаром» за основание Херсонесского скита во имя равноапостольного крестителя Руси, благо на то последовали 15 апреля 1850 года высочайшее согласие императора Николая I и немного позднее, 4 мая, Синодальный указ.

Святитель Иннокентий в вышеприведенных словах точно расставил базовые для российской истории вехи. Некоторые из них акцентировал граф де Людольф, бывший в свите Екатерины II во время ее путешествия по Новороссийским землям в 1787 году: «При раскопках в развалинах Херсонеса найдено множество монет Александра Великого, некоторых римских императоров и Владимира I, явившегося сюда в 988 году, чтобы креститься. Он женился на дочери константинопольского императора Анне». То есть Владимир вошел в Херсонес великим князем, а покинул его кесарем. Екатерина, несомненно, мыслила себя наследницей равноапостольного князя Владимира, и именно о российском преемстве от Греции напоминали выпущенные к вояжу императрицы Екатерины по Новороссии серебряные монеты – с ее вензелем и надписью «Царица Херсониса Таврического».

Собственно, Херсонес и находящиеся в его окрестностях два Георгиевских монастыря – в Балаклаве и Инкермане (будущая Климентовская киновия) – являлись доказательством законности прав России на Тавриду и символизировали идею, оформленную в послании псковского инока Филофея к великому князю Василию III: «Да весть твоя держава, благочестивый царю, яко вся царства православных христианские веры снидошася в твое едино царство. Един ты во всей поднебесной христианом царь, яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти, – уже твое христианское царство иным не останется…»

В «Памятных записках» статс-секретаря императрицы А.В. Храповицкого отражены и другие, не менее важные рассуждения Екатерины II: «21[мая 1787 года]. Говорено с жаром о Тавриде. “Приобретение сие важно; предки дорого бы заплатили за то; но есть люди мнения противного, которые жалеют еще о бородах, Петром I выбритых”». Немногим ранее, в Кременчуге, государыня, вспоминая Севастополь, заметила: «Жаль, что не тут построен Петербург, ибо, проезжая сии места, воображаются времена Владимира I, в кои много было обитателей в здешних странах».

Вообще о «достойных удивления развалинах» Херсонеса писало не одно поколение просвещенных мужей, начиная с польского посла Мартина Броневского, в 1578 году отметившего прошлое величие и богатство некогда многолюдного города. Через 200 лет главнокомандующий русской армией князь В.М. Долгоруков в своей «Поденной записке о путешествии по Тавриде» не оставил без внимания Херсонес – «древнейший во всем Крыму, основанный во время еще монархии персидской и знаменитый по крещению в нем великого князя российского Владимира». Полковник Н.И. Корсаков, по приказу светлейшего князя Г.А. Потемкина «прилежно осматривающий» таврические ландшафты, тоже подчеркнул важнейшее для русского православного сознания событие в истории Херсонеса, «где надобно думать, что наш князь Владимир воспринял святое крещение».

Херсонес изучали такие серьезные исследователи, как К.И. Габлиц, П.И. Кёппен, П.С. Паллас, И.А. Стемпковский, Х.Х Стевен. Естественно, и духовное сословие не обошло его своим вниманием. Так, митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Болховитинов, † 1837) посвятил гераклейским древностям несколько работ и оставил интересные замечания о них в письмах к капитану 1-го ранга З.А. Аркасу, имевшему поручение от адмирала М.П. Лазарева быть «при выборе из херсонесских развалин всего того, что носит отпечаток древностей в отношении архитектурном».

Так, митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Болховитинов, † 1837) посвятил гераклейским древностям несколько работ и оставил интересные замечания о них в письмах к капитану 1-го ранга З.А. Аркасу, имевшему поручение от адмирала М.П. Лазарева быть «при выборе из херсонесских развалин всего того, что носит отпечаток древностей в отношении архитектурном».

В 1845 году видный крымской историк М.И. Бларамберг в письме к своему коллеге Н.Н. Мурзакевичу подвел итог почти векового интенсивного изучения севастопольской старины: «… первый ираклийский Херсонес, упоминаемый древними писателями… был именно там, где существовал потом византийский Херсонес… и этот Херсонес построился уже из остатков древнего».

Как свидетельствует Радзивилловская летопись, еще князь Игорь ведал Корсунь. В 943 году он «составил воинов многих… и пошел на греков в кораблях и на конях, желая мстить. Это услышав, корсунцы послали к Роману, сообщая: “Приходят русские корабли бесчисленные, покрыли море корабли”… Это услышав, царь послал к Игорю лучших бояр, прося и сообщая: “Не приходи, но возьми дань, которую получал Олег, и прибавлю еще к той дани”». Дружина отсоветовала князю идти на Корсунь. «И послушал их Игорь и… взяв у греков ткани и золото и на всех воинов, вернулся обратно и прибыл в Киев».

Дружина отсоветовала князю идти на Корсунь. «И послушал их Игорь и… взяв у греков ткани и золото и на всех воинов, вернулся обратно и прибыл в Киев».

В 955 году в Царьграде великую княгиню Ольгу крестил патриарх Константинопольский Феофилакт, восприемником же «архонтессы Руси» стал сам император Константин Багрянородный, щедро одаривший равноапостольную княгиню. Однако государыня взяла в свой стольный град нечто большее, нежели «золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные». Ее, ставшую в крещении тезоименитой святой царице Елене, Господь сподобил принести на Русь частицу древа Креста Христова, и, как знать, не стало ли это нетленное сокровище, бывшее с «почетной диаконисой Русской Церкви» Ольгой в Корсуни, провозвестником скорого крещения в кафедральном соборе Херсонеса ее внука – князя Владимира. Не случайно первый храм херсонесского Владимирского монастыря архимандрит Поликарп, настоятель Бахчисарайского Успенского скита, 23 февраля 1853 года освятил во имя равноапостольной княгини Ольги.

Сам великий князь Владимир, по слову преподобного Нестора Летописца, «крестился в церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди града, где собираются корсунцы на торг… По крещении же Владимира привели царицу для совершения брака… После всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуни на горе, которую насыпали посреди города; стоит церковь та и доныне… Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам вернулся в Киев».

Благодарная память о корсунском крещении никогда не оставляла русскую державу. Достаточно привести характерное обращение патриарха Всероссийского Иоасафа I (1634–1640) к Михаилу Федоровичу Романову: «Ты же, боговенчанный царю, яко же преже поревновал еси благочестивому и равноапостольному великому царю Константину и благоверному великому князю Владимиру, яко ж они христианский род во своем царствии из рода преисподняго возвели и всех верующих во Святую Животворящую Троицу сердца возвеселили и яко ж сперва честная и непорочная Христа вера и по апостольских и богоутвержденных преданиях во всех наших церквах боголепно и благообразно цветет и проповедаетца».

Корсунь исстари почиталась Россией и как местопребывание святого апостола Андрея Первозванного, именуемого в апокрифах «просветителем южных, восточных и северных берегов Черного моря». Во время так называемого «третьего хождения» он проповедовал в Херсонесе Таврическом. И далее – через Византию – апостол пришел в Патры Ахайские, где и завершился его земной путь страданиями на косом кресте. Таким образом, колыбель Русского Православия Херсонес (Корсунь) как место проповеди «апостола Севера» Андрея Первозванного давал основание императору Михаилу VII Дуке в письме к великому князю Всеволоду Ярославичу утверждать, что «одни и те же самовидцы евангельской проповеди провозгласили христианство у обоих народов».

|

|

|

Фото: Игорь Огава |

Как писал выдающийся исследователь крымских древностей А. Л. Бертье-Делагард, «переполненный церквями» епархиальный город Херсонес был «источником христианства и примером его обрядностей для всех окрестных мест… даже крестившаяся Русь вынесла из Херсонеса и форму его крестов, которую мы и видим на остатках киевских сооружений XI века». Другой замечательный ученый-археолог Д.В. Айналов отмечал, что «целый ряд усыпальниц Херсонеса… суть не что иное, как мемории, надгробные часовни, семейные мемории с койметириями… Между ними, по-видимому, многие были очень чтимы, как показывают исторические данные относительно мемории святого Климента». В этой связи вспомним некоторых святых, в Херсонесе просиявших.

Л. Бертье-Делагард, «переполненный церквями» епархиальный город Херсонес был «источником христианства и примером его обрядностей для всех окрестных мест… даже крестившаяся Русь вынесла из Херсонеса и форму его крестов, которую мы и видим на остатках киевских сооружений XI века». Другой замечательный ученый-археолог Д.В. Айналов отмечал, что «целый ряд усыпальниц Херсонеса… суть не что иное, как мемории, надгробные часовни, семейные мемории с койметириями… Между ними, по-видимому, многие были очень чтимы, как показывают исторические данные относительно мемории святого Климента». В этой связи вспомним некоторых святых, в Херсонесе просиявших.

В 92 году на Гераклейский полуостров была сослана племянница римских императоров Тита и Домициана блаженная Флавия Домитилла, принявшая евангельское знание от священномученика Климента, папы Римского. Четыре года она находилась в заточении и подвергалась истязаниям за верность учению Христа, после чего приняла мученическую смерть.

Из текста «О страданиях иже во святых отца нашего Мартина Исповедника, папы Римского» узнаем, что «посажен был святой Мартин на корабль и в заточение (за противодействие иконоборцам), послан в Херсон, где гладом, теснотою и всяких потреб недостаточеством моримый, через два года ко Господу отошел. Святое же его тело погребено было вне града Херсона, в церкви Пречистой Богородицы, нарицаемой Влахернская. И гроб его славен есть». Именно над мощами святого Мартина Исповедника, принявшего мученическую кончину в 655 году, и нетленными останками херсонесских христиан, положенными в подземные храмовые крипты ранее VII века, крестилась дружина князя Владимира, частично состоявшая из варягов. Таким образом, очевидно великое духовное значение святого Мартина, папы Римского, и корсунского Влахернского храма в укоренении «буйных латинов-варягов» на благодатной почве истинной православной веры, принятой в 988 году Русью от Греческой Церкви.

Святое же его тело погребено было вне града Херсона, в церкви Пречистой Богородицы, нарицаемой Влахернская. И гроб его славен есть». Именно над мощами святого Мартина Исповедника, принявшего мученическую кончину в 655 году, и нетленными останками херсонесских христиан, положенными в подземные храмовые крипты ранее VII века, крестилась дружина князя Владимира, частично состоявшая из варягов. Таким образом, очевидно великое духовное значение святого Мартина, папы Римского, и корсунского Влахернского храма в укоренении «буйных латинов-варягов» на благодатной почве истинной православной веры, принятой в 988 году Русью от Греческой Церкви.

7 марта – день пастырей, епископствовавших в Херсоне. «Празднуется память священномучеников Ефрема Славного, Василия Богомудрого, Капитона Великого, божественного Агафодора и еще трех богоносных кормчих Церкви: Евгения, Ефтерия и Елпидия».

Миссионеры от Иерусалимского патриарха Ермона (303–313) епископы Василий и Ефрем прибыли около 310 года на христианскую проповедь в Херсонес. Язычники не желали внимать поучительному слову святителя Василия и, побив его, выдворили из города. Священномученик, согласно житию, удалился на Девичью гору (по-гречески Партениум), что «в ста стадиях от Херсонеса», где непрестанно благодарил Бога за возможность пострадать Христа ради. Множество чудес сотворил в своей пещере священномученик, чем стяжал славу исповедника Господнего, и, несмотря на почитание его частью населения города и упрочение веры христианской, епископ Василий в Херсонесе 7 марта 310 года принял мученическую кончину от язычников, действующих согласно официальной политике римского императора Диоклетиана.

Язычники не желали внимать поучительному слову святителя Василия и, побив его, выдворили из города. Священномученик, согласно житию, удалился на Девичью гору (по-гречески Партениум), что «в ста стадиях от Херсонеса», где непрестанно благодарил Бога за возможность пострадать Христа ради. Множество чудес сотворил в своей пещере священномученик, чем стяжал славу исповедника Господнего, и, несмотря на почитание его частью населения города и упрочение веры христианской, епископ Василий в Херсонесе 7 марта 310 года принял мученическую кончину от язычников, действующих согласно официальной политике римского императора Диоклетиана.

Сподвижник священномученика Василия епископ Ефрем написал боговдохновенное «Сказание о совершившемся над отроком чуде священномученика и апостола Климента», дошедшее до нашего времени в греческой рукописи XII века. Он некоторое время подвизался в Херсонесе, а затем отправился с проповедью в скифские земли. Миссионерские труды его обратили многих язычников ко Христу. Однако в марте 315 года священномученик Ефрем был казнен противниками Церкви Христовой.

Однако в марте 315 года священномученик Ефрем был казнен противниками Церкви Христовой.

Епископ Евгений, узнавший о кончине святого Василия, с благословения Иерусалимского патриарха Ермона отправился в Херсонес. К нему присоединились епископы Агафодор и Елпидий. Труды их по распространению христианства среди местных жителей были столь усердны, что язычники, посчитавшие за должное пресечь их, в марте 311 года подвергли истязаниям вначале святого Евгения, а затем и двух его товарищей – священномучеников Агафодора и Елпидия. Нетленные тела их были тайно погребены херсонесскими христианами.

Затем в Херсонесе мирно правил духовною паствою святитель Еферий († 324), убедивший византийского императора святого Константина Великого в необходимости указа о свободе христианского вероисповедания.

В 325 году святой император Константин направил на Херсонесскую кафедру епископа Капитона, куда тот и пожаловал под защитою военного отряда. В том же году священномученик Херсонский присутствовал на I Вселенском Соборе в Никее. Когда он увидел, что малочисленная община херсонесских христиан оказалась отторгнутой от городской жизни, то явил чудо, свершившееся по вере его, – остался невредимым в раскаленной пещи для обжига извести, после чего многие обратились ко Христу. Святой Капитон был утоплен язычниками во время его путешествия на корабле из Херсонеса в Константинополь. Случилось это 21 (или 22) декабря, но память его празднуется 7 марта. Мощи блаженного епископа покоились в посвященном ему херсонесском четырехапсидном храме, возведенном над чудесной печью.

В том же году священномученик Херсонский присутствовал на I Вселенском Соборе в Никее. Когда он увидел, что малочисленная община херсонесских христиан оказалась отторгнутой от городской жизни, то явил чудо, свершившееся по вере его, – остался невредимым в раскаленной пещи для обжига извести, после чего многие обратились ко Христу. Святой Капитон был утоплен язычниками во время его путешествия на корабле из Херсонеса в Константинополь. Случилось это 21 (или 22) декабря, но память его празднуется 7 марта. Мощи блаженного епископа покоились в посвященном ему херсонесском четырехапсидном храме, возведенном над чудесной печью.

В агиографических источниках, в частности в «Житии херсонесских священномучеников», указано, что два первых христианских храма в Херсонесе возвели святитель Еферий (около 324 года) и святой епископ Капитон (в 325 году). До того времени христиане, по понятным причинам, не могли строить храмовые здания. Литургия совершалась в частных домах. И ход ее в раннехристианский период ничего не требовал, кроме стола для евхаристии и благоговейного собрания верующих. Потому всякие попытки обнаружить на херсонесском городище материальные свидетельства христианства с I по IV век, то есть после проповедей святого апостола Андрея и священномученика Климента и до прибытия в Херсонес христианских миссионеров – семи священномучеников Херсонесских, выглядят, по меньшей мере, наивными. Еще митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков, † 1882) в фундаментальном труде «История христианства в Росси до равноапостольного князя Владимира» решительно утверждал, что «в два последующих века – II и III – ничего не известно о следах христианства в краю Херсонском».

И ход ее в раннехристианский период ничего не требовал, кроме стола для евхаристии и благоговейного собрания верующих. Потому всякие попытки обнаружить на херсонесском городище материальные свидетельства христианства с I по IV век, то есть после проповедей святого апостола Андрея и священномученика Климента и до прибытия в Херсонес христианских миссионеров – семи священномучеников Херсонесских, выглядят, по меньшей мере, наивными. Еще митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков, † 1882) в фундаментальном труде «История христианства в Росси до равноапостольного князя Владимира» решительно утверждал, что «в два последующих века – II и III – ничего не известно о следах христианства в краю Херсонском».

Впрочем, нет повода и сомневаться в непрерывности литургической жизни в Херсонесе того периода. Ибо только радость покаяния, крестное знамение, вдохновенная проповедь, принесение духовных даров на общий бескровный жертвенник, напряженный восторг от настойчивого поиска страданий во имя Христа составляли основу христианской общины первых веков, когда Церковь Христова благодатно располагалась в «горницах» и довольствовалась только простейшей символикой, причем даже крест еще не имел изображения. Потому вполне достоверны слова из жития «великого и чудного Климента»: «Еще года не пребыл Климент в изгнании, как уже созидаются верующими церкви числом 75».

Потому вполне достоверны слова из жития «великого и чудного Климента»: «Еще года не пребыл Климент в изгнании, как уже созидаются верующими церкви числом 75».

Приводится по http://www.pravoslavie.ru/4374.html

Корсунь-Шевченковский — Оксфорд Референс

Показать сводную информацию

Публикация информации

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие к четвертому изданию

Предисловие к пятому изданию

Предисловие к шестому изданию

Общее примечание

Вступление

Сокращения

Глоссарий

Примечание о языках

Личности

Выберите библиографию

Дальнейшее чтение

- Источник:

- Краткий Оксфордский словарь топонимов мира

- Автор(ы):

Джон Эверетт-Хит

был построен. За него неоднократно воевали, в 1793 г. он был включен в состав Российской империи. Он был оккупирован немецкими войсками во время Второй мировой войны (1939–45), а после освобождения в 1944 г. к Корсуни было добавлено название Шевченковский в честь поэт Тарас Шевченко (1814–61). …

За него неоднократно воевали, в 1793 г. он был включен в состав Российской империи. Он был оккупирован немецкими войсками во время Второй мировой войны (1939–45), а после освобождения в 1944 г. к Корсуни было добавлено название Шевченковский в честь поэт Тарас Шевченко (1814–61). …

…

Для доступа к полному содержанию Oxford Reference требуется подписка или покупка. Публичные пользователи могут выполнять поиск по сайту и просматривать рефераты и ключевые слова для каждой книги и главы без подписки.

Пожалуйста, подпишитесь или войдите, чтобы получить доступ к полному тексту.

Если вы приобрели печатное издание, содержащее токен доступа, см. токен для получения информации о том, как зарегистрировать свой код.

Если у вас есть вопросы о доступе или устранении неполадок, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами, а если вы не найдете там ответа, свяжитесь с нами.

Какими были города-государства Древней Греции?

Городов-государств, также известных как полисов, были отдельными общинами Древней Греции. Начав с нескольких разделенных участков земли, полис расширился до более чем 1000 различных городов. У каждого были свои законы, обычаи и интересы. Барьерные стены окружали их периферию, чтобы защитить их от вторжений извне. У многих был храм, построенный на вершине холма или акрополя, откуда открывался вид на землю с высокой точки обзора. Хотя концепция городов-государств больше не существует, многие из бывших полисов до сих пор действуют как города или поселки по всему Средиземноморью. Давайте взглянем на самые известные и культурно богатые города-государства Древней Греции.

Начав с нескольких разделенных участков земли, полис расширился до более чем 1000 различных городов. У каждого были свои законы, обычаи и интересы. Барьерные стены окружали их периферию, чтобы защитить их от вторжений извне. У многих был храм, построенный на вершине холма или акрополя, откуда открывался вид на землю с высокой точки обзора. Хотя концепция городов-государств больше не существует, многие из бывших полисов до сих пор действуют как города или поселки по всему Средиземноморью. Давайте взглянем на самые известные и культурно богатые города-государства Древней Греции.

Афины

Будучи сегодняшней столицей Греции, Афины, несомненно, должны быть самым известным городом-государством древних времен. На самом деле сегодня в нем проживает более 5 миллионов жителей! Афиняне ценили искусство, образование и архитектуру. Большая часть архитектуры, построенной в то время, когда Афины были городом-государством, все еще существует сегодня, включая Парфенон, арку Адриана и Акрополь. Они вкладывали деньги в свой флот, чтобы защитить его от иностранных вторжений, а его порт, Пирей, был домом для крупнейшего флота кораблей Древней Греции. Афиняне изобрели концепцию демократии, позволяющую каждому гражданину голосовать по общественным вопросам.

Они вкладывали деньги в свой флот, чтобы защитить его от иностранных вторжений, а его порт, Пирей, был домом для крупнейшего флота кораблей Древней Греции. Афиняне изобрели концепцию демократии, позволяющую каждому гражданину голосовать по общественным вопросам.

Спарта

Спарта была одним из крупнейших и наиболее могущественных городов-государств Древней Греции. Это была всемогущая сила с самой сильной армией из всех городов-государств во всей Древней Греции. Фактически, все спартанские мужчины должны были стать солдатами и обучаться с юных лет. Они также любили спорт, в том числе беговые дорожки. Два царя и команда старейшин управляли Спартой. Это означало, что спартанское общество было далеко не демократическим, с многоуровневой системой социальных классов. На вершине были спартанцы, имевшие родовые связи со Спартой. Периойки были новыми гражданами, приехавшими жить в Спарту из других мест, в то время как илоты, составлявшие большинство спартанского общества, были сельскохозяйственными рабочими и слугами спартанцев. Сегодня Спарта существует в гораздо меньшем государстве, как город в регионе Пелопоннес на юге Греции.

Сегодня Спарта существует в гораздо меньшем государстве, как город в регионе Пелопоннес на юге Греции.

Фивы

Получайте последние статьи на свой почтовый ящик

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей

Фивы были еще одним ведущим городом-государством в Древней Греции, который стал ожесточенным и жестоким соперником Афин и Спарты. Сегодня он сохранился как оживленный торговый город в Беотии в центральной Греции. В древние времена Фивы обладали всемогущей военной мощью и даже встали на сторону персидского царя Ксеркса в персидской войне против греков. В византийские времена Фивы были шумным и трудолюбивым городом, известным различными коммерческими предприятиями, особенно производством шелка. Но Фивы, пожалуй, наиболее известны как популярное место действия греческих мифов, где разворачивались истории Кадма, Эдипа, Диониса, Геракла и других.

Сиракузы

Сиракузы были греческим городом-государством, ныне расположенным на юго-восточном побережье Сицилии. В 5 веке до нашей эры он стал процветающим мегаполисом, привлекающим граждан со всей древней Греции. Во время этого пика городом управляло богатое аристократическое правительство, которое финансировало строительство храмов, посвященных Зевсу, Аполлону и Афине, остатки которых существуют до сих пор.

Как и Афины, Сиракузы управлялись преимущественно демократическим правительством, что позволяло их огромному населению, насчитывающему более 100 000 человек, влиять на политический климат города. В городе построили огромный театр, который мог вместить до 15 000 человек и был украшен террасой и каменными статуями, а также акведук, который снабжал горожан пресной проточной водой. Критики также отмечают, насколько жестоким было когда-то прошлое города; военнопленные добывали камень, из которого построен город Сиракузы, и их жизнь превратилась в ад.