Веча Древней Руси могут с некоторой долей условности рассматриваться как представительства различных слоев общества.

Говорить о том, что это сословное представительство в строгом смысле слова, невозможно по ряду причин. Во-первых, сословия как определенные слои населения в России появляются лишь в процессе централизации единого Русского государства в XV-XVI вв.; во-вторых, своими корнями вече уходит во времена родоплеменного строя у восточных славян и является архаическим общественным институтом. О том, что означает само слово «вече», в исторической науке до сих пор идут споры. Вполне вероятно, что под этим словом скрывалось любое собрание людей с целью решить какой-либо социально значимый вопрос, не обязательно являясь неким официальным мероприятием. Например, история Новгорода знает так называемые «тайные веча». Следовательно, ответ на вопрос о том, являлось ли собрание горожан политическим институтом, будет определяться каждым конкретным случаем. Не менее сложным оказывается и вопрос о социальном составе участников веча. Вече может восприниматься как собрание простого народа, либо собрание дружины (для совета с князем), либо в общепринятом смысле — как собрание всех свободных жителей города, вне зависимости от статуса и рода деятельности. Городские вечевые собрания возникли не позднее второй половины XI в. и представляли собой стихийные собрания народа в кризисной ситуации. Именно такую ситуацию можно наблюдать на примере событий в Киеве в 1068 г. После поражения трех братьев Ярославичей от половцев горожане потребовали раздать коней и оружие и организовать оборону города. Вечники впервые определили себе князя, коим стал Всеслав Полоцкий, находившийся в это время в плену у Изяслава Киевского. Второй похожий эпизод имел место в 1097 г. во Владимире Волынском, когда князья Володарь Перемышльский и Василько Теребовльский пришли отомстить за ослепление последнего после Любечского княжеского съезда. Горожане Владимира отказались терпеть осаду и потребовали у своего князя выдать официально обвиненных в преступлении бояр князя Давыда Волынского, с чем правитель вынужден был согласиться. Но основная история городских народных собраний начинается после 1097 г. К моменту, когда князья в Любече решали проблему, связанную с разделом Руси, в этом процессе оказались по-своему заинтересованы и горожане, которые состояли преимущественно из купцов и ремесленников. Как правило, значительная часть собранной дани уходила в Киев. Первоначально Киев являлся защитником от нападения внешних врагов, также при помощи киевских властей регулировались отношения на местах. При неразвитости городов и системы власти на местах это казалось оправданным. Но к концу XI в. ситуация изменилась. Города бурно развивались, формировались новые торгово-промышленные центры: наряду с Киевом и Новгородом выделились Чернигов, Ростов, Суздаль, Полоцк, Смоленск, Галич и другие. Эти города стали центром общественной, хозяйственной и религиозной жизни окрестных земель, таким образом, формировались предпосылки для появления городского вече и приобретения ими большого значения. Разделение Руси на княжества привело к тому, что князь, олицетворяющий высшую власть, оказался рядом с горожанами, в пределах их досягаемости, что дало им возможность влиять непосредственно на его деятельность. Вече в домонгольский период не представляло собой чего-то четкого и универсального. В различных городах вече приобретало разные формы и различную степень значимости в общественно-политической жизни. Киевляне заявили о себе как о влиятельной политической силе уже во второй половине XI в. Позднее, в XII в., когда Киевская земля стала коллективным княжеским доменом, при их непосредственном участии происходило утверждение всех претендентов на княжеском столе. Вече могло пустить князя в Киев или не пустить, как случилось с Юрием Долгоруким. Если князя принимали, с ним заключался «ряд» — договор, определяющий условия правления, и совершалось «крестоцелование» — клятва соблюдения договора. В случае нарушения ряда «кыяне» могли изгнать князя, как это произошло в 1146 г. с Игорем Ольговичем, происходившим из черниговских князей. Против влияния веча в Киеве выступили все русские князья, которые расценивали эту землю в качестве своего общего владения. В то же время с претензией на получение своей доли власти выступили городские общины и верхушка дружины в Галицком княжестве. Известно, что в 1144 г. община города Галича пыталась сместить князя. Следующая попытка — в 1173 г. — превратилась в восьмимесячный конфликт. Возник этот конфликт на почве того, что Ярослав Осмомысл объявил своим наследником незаконного сына Олега. Городская община заставила Осмомысла признать своим наследником сына Владимира, но и этот князь неоднократно изгонялся из города и возвращался только по достижении ряда. Позднее князь Даниил Романович вернул себе отцовский престол при поддержке горожан. Cходные процессы происходили и в Полоцкой земле. Наряду с княжеской властью здесь появляется вече. Деятельность городского собрания оказывала заметное воздействие на князей. В Смоленске собрание городской общины стало главной политической силой наравне с княжеской властью. Городское собрание не только решало вопросы, связанные с возведением на престол того или иного князя, но и разрешало тяжбы в княжеском роду, участвовало в заключении договоров, добивалось от князей составления и выполнения соглашений. Вопреки представлениям, сложившимся в учебной исторической литературе, в Северо-Восточной Руси роль городских вечевых собраний также была весьма значима. С XII-XIII вв. в Суздальской земле происходили общие собрания и собрания отдельных городов: Суздаля, Ростова, Владимира, Переяславля. Все сходки и съезды проходили не регулярно, а лишь в период политических кризисов. Большую активность проявляли местные веча городов. Они вносил серьезные поправки в текущую политику князей. Так, в 1178 г. община владимирцев добилась казни нескольких пленных рязанских князей, которых пытался уберечь Всеволод. Без поддержки горожан, воля которых провозглашалась на сходе, владимирские князья реально ничего не могли сделать. Это разделение власти, возможно, фиксировалось в договорах. Четких функций у вечевых сходок не было. В разных землях и в различное время они могли решать вопросы войны и мира, заключать договоры о внешней торговле, выступать в качестве судебной инстанции во внутрисемейных спорах между князьями, выбирать или изгонять князя. Примечательной в этом отношении была Новгородская земля, где возникла республиканская форма правления. Самым важным было то, что новгородской общине удалось постепенно создать собственный государственный аппарат. Предпосылки его успешного строительства восходят к истокам самого Новгорода и новгородской общины. Город возник в начале X в. На основании археологических данных полагают, что, первоначально Новгород представлял собой усадьбы родовой знати. Постепенно здесь сложилась территориальная община, в которую вошли старейшины-бояре, их младшие сородичи, торговцы и ремесленники. Она сразу выделилась из числа общин обычных земледельцев. Местным боярам еще при киевских князьях удалось удержать в своих руках сбор дани. Так постепенно стала складываться коллективная власть общины, основанная на экономической самостоятельности. Власть князя в Новгороде была существенно ограничена, его права и обязанности строго фиксировались в письменных договорах. Все способы вмешательства во внутреннюю жизнь Новгорода были для него закрыты. Князь пользовался властью только до тех пор, пока город сохранял за ним полномочия. Наряду с этим новгородская община создала и другие органы власти. Это были посадник, тысяцкий, вечевые канцелярия и архив. Высшим органом Новгородской республики оставалось вече. Оно представляло собой сход всех членов городской общины. Через вече горожане имели доступ к верховной власти, решали вопросы войны и мира, отношений с князьями, а также контролировали выборную администрацию, решавшую текущие вопросы. Очевидно, вопросы местного управления также решались на вечевых сходках — кончанских и уличанских, то есть собирающихся в «концах» — районах города и на отдельных улицах. Решения вече были обязательны для «пригородов» (младших городов), не имевших своего представительства и жителей пятин — административных единиц Новгородской земли. | После монгольского нашествия вечевая традиция пресеклась практически повсеместно, кроме Северо-Западной Руси. Многие крупные города, имевшие вечевые традиции, были разрушены, а их население частью перебито, частью угнано в плен, частью разбежалось. Процесс восстановления городов обусловил невозможность повторного появления веча. Во-первых, восстанавливали города князья, и, следовательно, именно они обладали теперь наибольшим влиянием. Во-вторых, институт веча был бы неудобен ханам Золотой Орды в силу своей непредсказуемости, кроме того, он противоречил самой природе монархии в ее восточной форме. В-третьих, вновь пришедшее в города население — это сельские жители, не имевшие традиции вечевых собраний. Вечевые традиции в их классическом варианте пресеклись, но определенные отголоски какое-то время сохранялись. Чаще всего веча XIV в. представляют собой выступления горожан, близкие по характеру к мятежу. В частности, в 1304 г. произошли выступления в Переяславле, когда горожане отказались перейти под власть тверского князя, предпочтя московскую династию, в том же году и по той же причине произошли выступления в Костроме и Нижнем Новгороде. В 1310 и 1340 гг. таким же образом решался вопрос о власти в Брянске, и в 1355 г. — в мирной форме — в Муроме. Последним вечевым собранием в Северо-Восточной Руси, очевидно, можно считать события 1382 г., связанные с организацией обороны Москвы от войск Тохтамыша. После этого вечевые организации сохранились лишь в Новгороде, где все более проявлялась тенденция к нарастанию аристократического правления, и во Пскове, где с 1460-х гг. фактической властью обладал наместник московского великого князя, а вече постепенно теряло свою власть и к моменту присоединения Пскова к Московскому государству в 1510 г. стало чистой декорацией. |

что конкретно учить для ЕГЭ по истории

Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с Вами Андрей Пучков!

В этой статье мы разберем такую тему как «Князья Древней Руси». Я вообще не сторонник пустых статей, коих сейчас полно в Интернете. В них перечисляются все князья и по каждому скопирована и вставлена справка из Википедии. Я сторонник предметного и рационального выбора. Поэтому в этой статье я поделюсь своим опытом, что конкретно надо учить для ЕГЭ по истории? Потому что ясно ведь, что материала очень много, и в каждую тему можно бесконечно углубляться!

youtube.com/embed/CD7amIZJlcU» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>

Кроме того, понятно, что в одной статье я не смогу описать прямо все аспекты темы. Поэтому, во-первых, по ходу изложения есть ссылки на другие материалы сайта, а также в конце статьи напишу, где взять мою полную версию того, что нужно учить для ЕГЭ, какие акценты расставить.

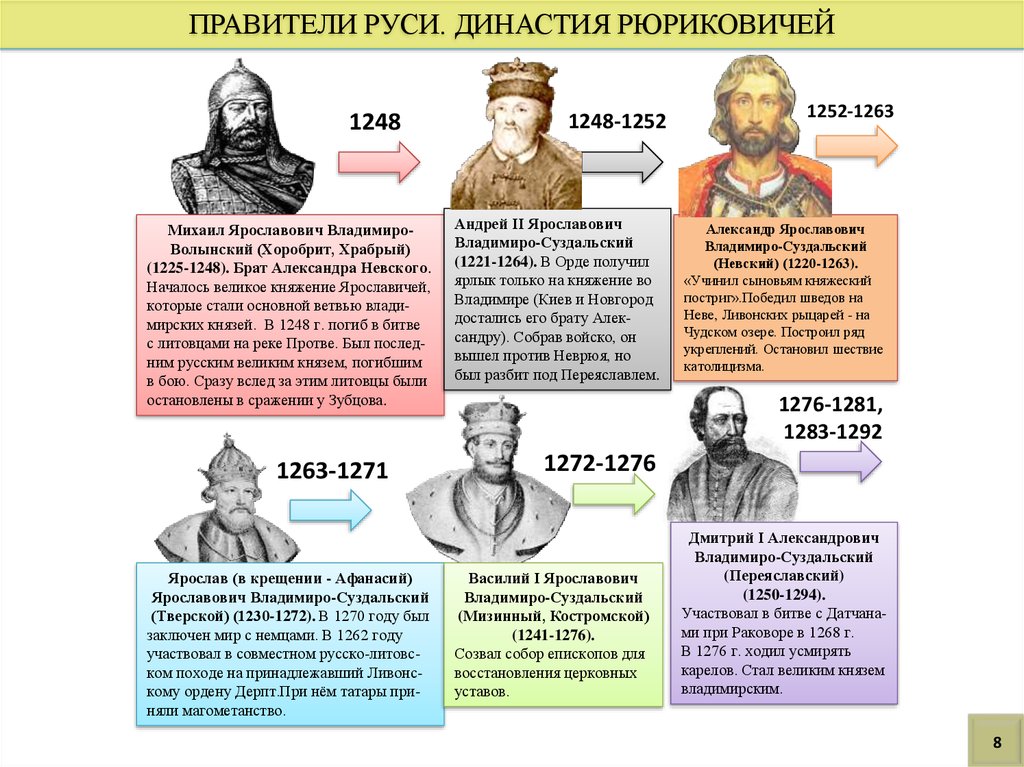

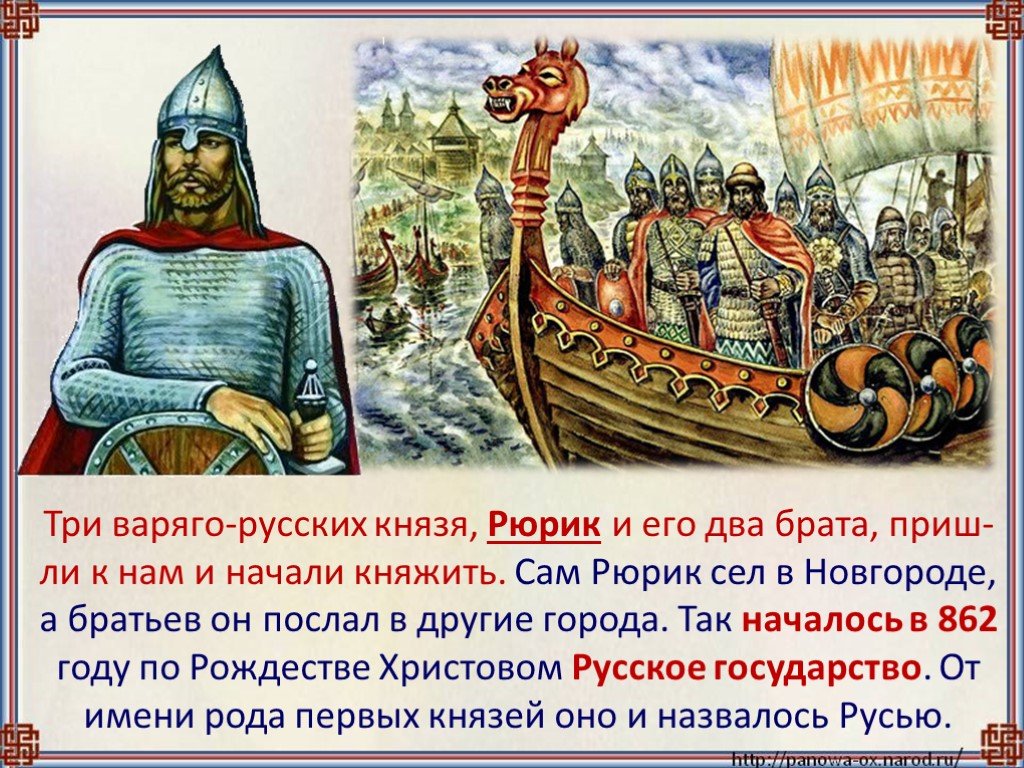

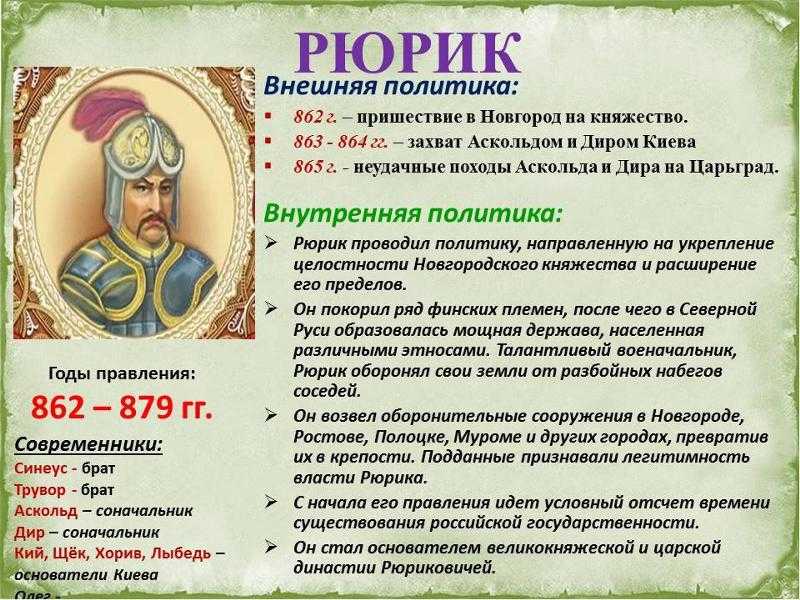

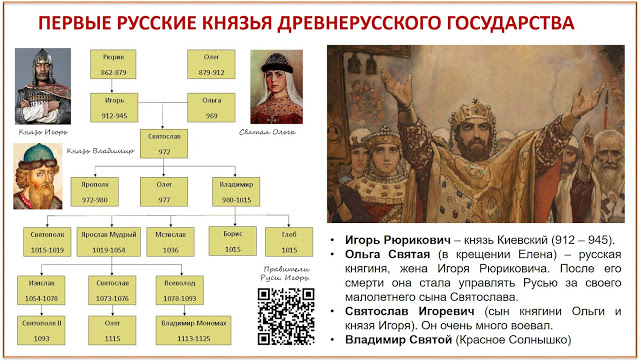

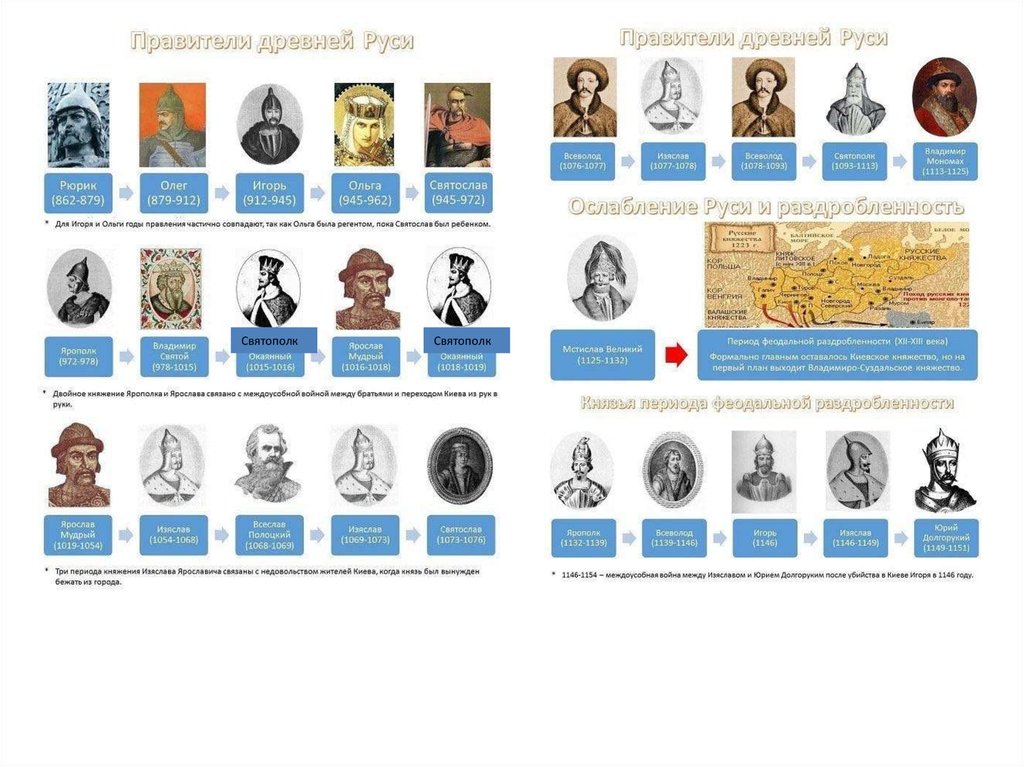

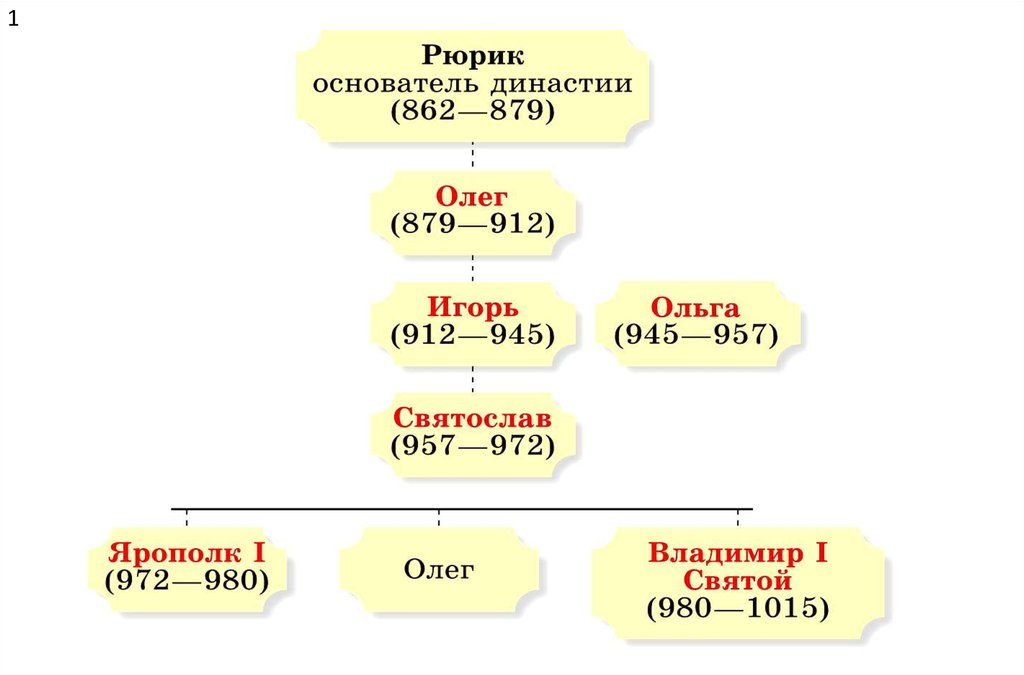

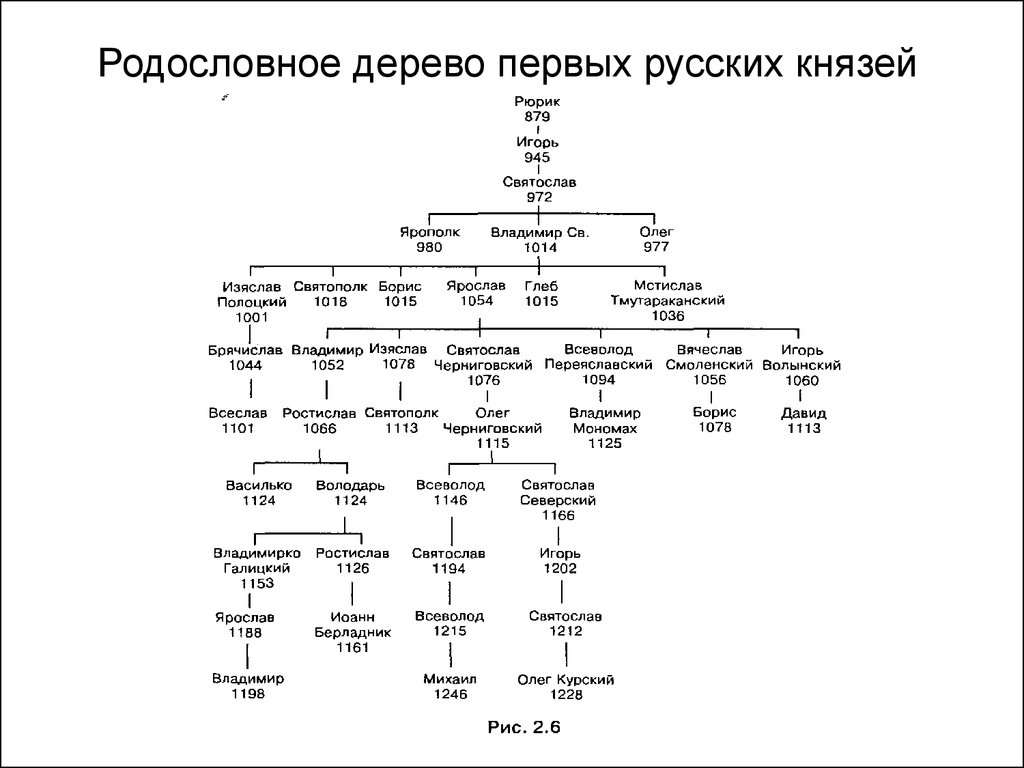

Генеалогия

Генеалогия — это кто после кого правил с датами. В данном случае — это князья в последовательности их правления. Я не устаю повторять и на бесплатных занятиях, и на своих курсах подготовки, что одним из критериев готовности к ЕГЭ является умение по памяти написать на листе А4 или А3 всех правителей от Рюрика до Путина, в хронологическом порядке, за 30-40 минут, никуда, разумеется, не подглядывая. Должно получиться такое своеобразное древо, в идеале — с годами правления.

В идеале пока пишешь рассказываешь ключевые моменты, которые произошли при каждом правителе и называешь его сыновей, которые имеют значение для ЕГЭ. Ну например, сыновья Святослава Игоревича имеют колоссальное и первостепенное значение. А вот всех сыновей Ярослава Мудрого знать не надо. Надо знать только тех, кто правил.

Ну например, сыновья Святослава Игоревича имеют колоссальное и первостепенное значение. А вот всех сыновей Ярослава Мудрого знать не надо. Надо знать только тех, кто правил.

Как выглядит генеалогия князей Древней Руси? Ну вот так:

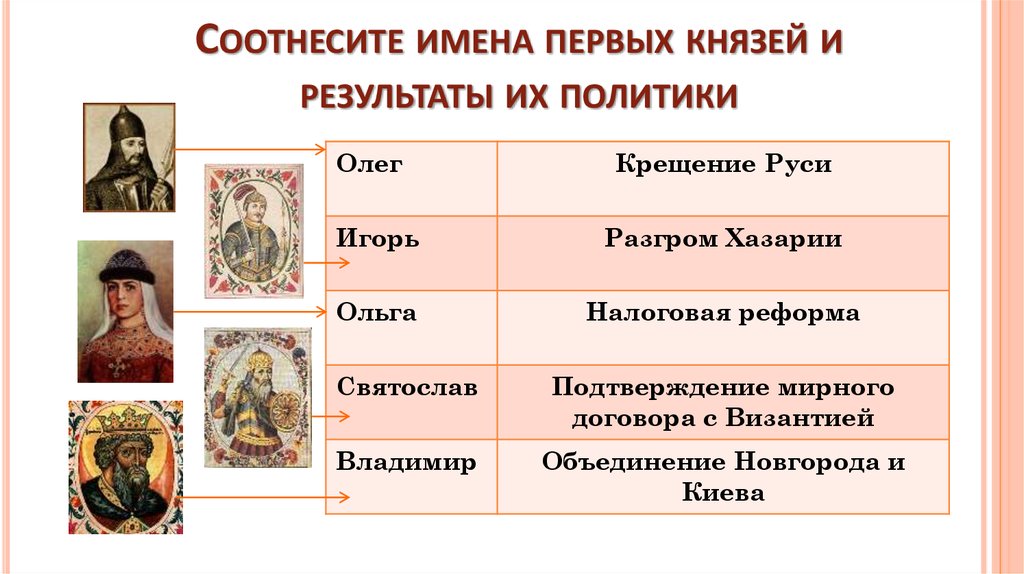

В целом по первым киевским князьям (и по остальным) надо четко понимать, что конкретно они сделали, прямо по списку. Об этом дальше.

Генеалогия по остальным князьям:

Кстати, по поводу князей второй половины XI века — сыновей и внуков Ярослава Мудрого. Многие ведь тратят просто бешеное количество времени, чтобы выучить весь ход междоусобиц этого времени. А на самом деле их не надо учить! Надо всего лишь знать вот порядок княжения приведенных выше князей, и два события: битву на реке Альте и битву на реке Стугне. А также то, что итогом этих междоусобиц был съезд в Любече в 1097 году, где было принято решение: «Каждый да держит отчину свою».

Многие уверены, что правителей Киевской Руси надо знать только от Рюрика до Мстислава Великого, а там типа уже раздробленность и ни черта не понять. На самом же деле история Древней Руси охватывает период с IX века по XIII век. Это означает, что и князей надо знать вплоть до Юрия Всеволодовича, который был сыном Всеволода Большое Гнездо.

На самом же деле история Древней Руси охватывает период с IX века по XIII век. Это означает, что и князей надо знать вплоть до Юрия Всеволодовича, который был сыном Всеволода Большое Гнездо.

А дальше уже начинается Монголо-татарское иго, и знать ключевых князей там тоже надо!

Как видите, надо расставлять акценты. А ни в пособиях, ни в учебниках, ни в энциклопедиях они не расставлены!

Ключевые моменты и факты, которые любит спрашивать ЕГЭ по истории

Многие ребята, да и родители, а также многие коллеги, уверены, что для того, чтобы сдать ЕГЭ по истории на максимальный балл, надо как можно больше на читать: пособий, учебников, энциклопедий и пр. И чем более эрудированным будет выпускник, тем лучше.

Был у меня такой ученик, занимался со мной по Скайпу: он мне значит давай рассказывать про первую Советско-финскую войну, про первое Соборное уложение (которое еще было при Василии Шуйском), про всякие такие интересные факты…. А вот тест ЕГЭ решал крайне плохо. Например, в задании первой части делал глупейшие ошибки, потому что к примеру, не владел знанием исторических процессов в экономической истории 17 века.

В результате, ни один факт, который он знал (ни первая Советско-финская, ни Соборное уложение Шуйского), не попался ему на ЕГЭ. А вот то, на чем настаивал я выучить (и он-таки выучил!) — именно эти моменты ему и попались на экзамене! Сдал историю на 93 балла, поступил в один из юридических московских вузов. И ДВИ написал на самый высокий балл, причем лучше всех стобалльников, которые поступали в этот же вуз! Кстати, отзыв его мамы тут=>>

Хотите также, идите к нам на курсы подготовки: еще есть время исправить Ваши неровности в подготовке к ЕГЭ по истории. На курсах я даю тот же материал, что и в личных занятиях в Скайпе.

А вот два примера таких нюансов:

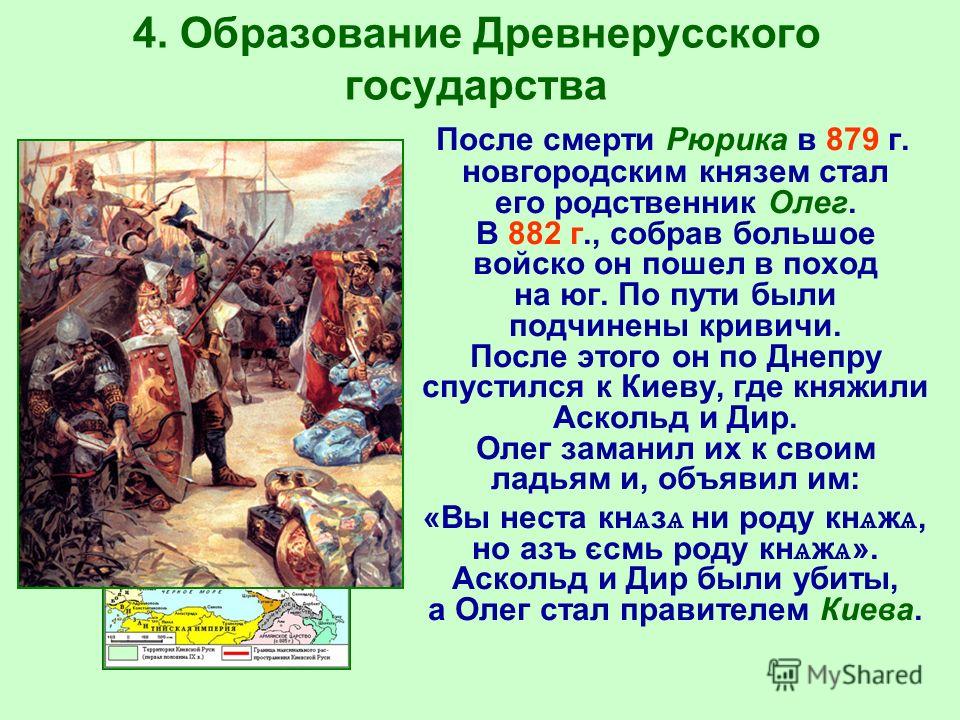

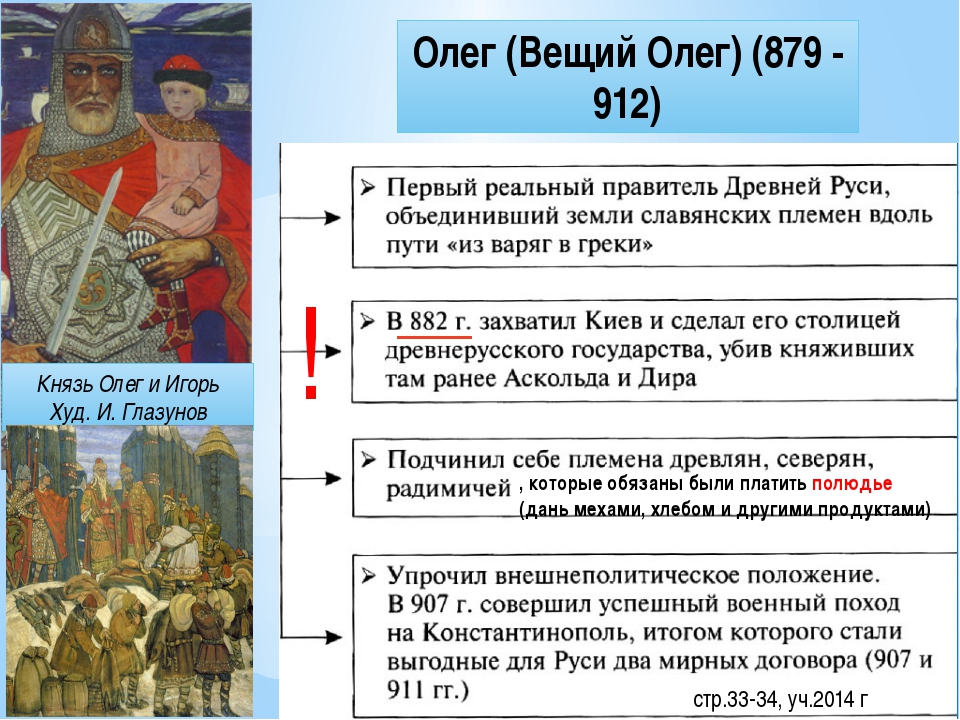

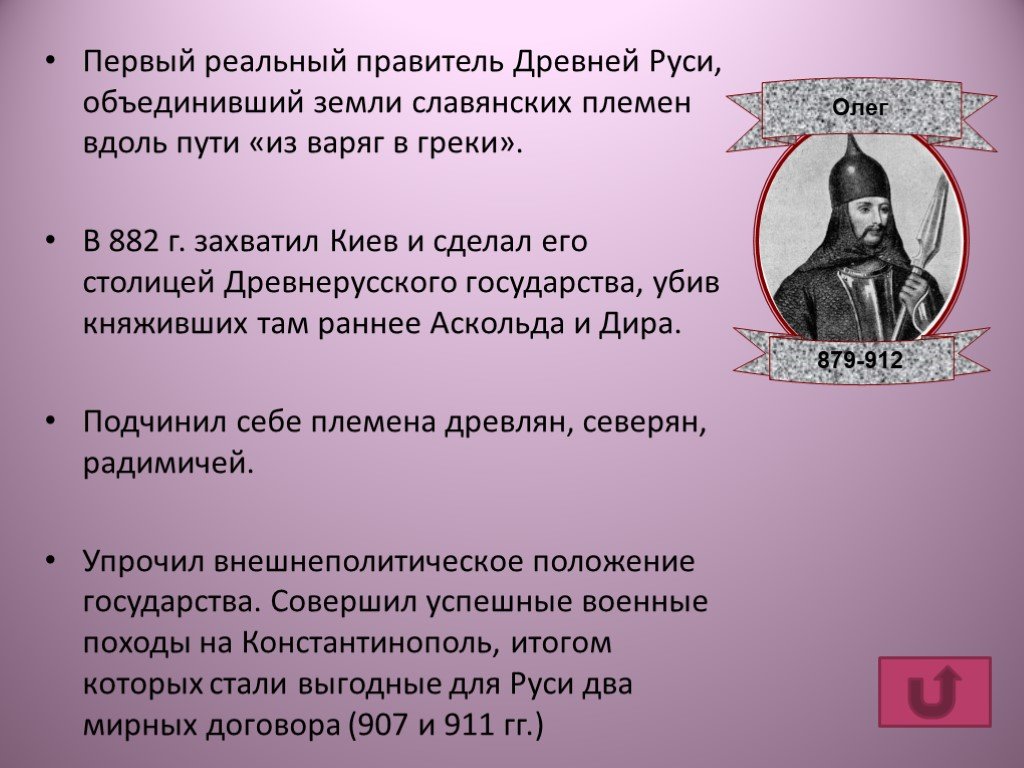

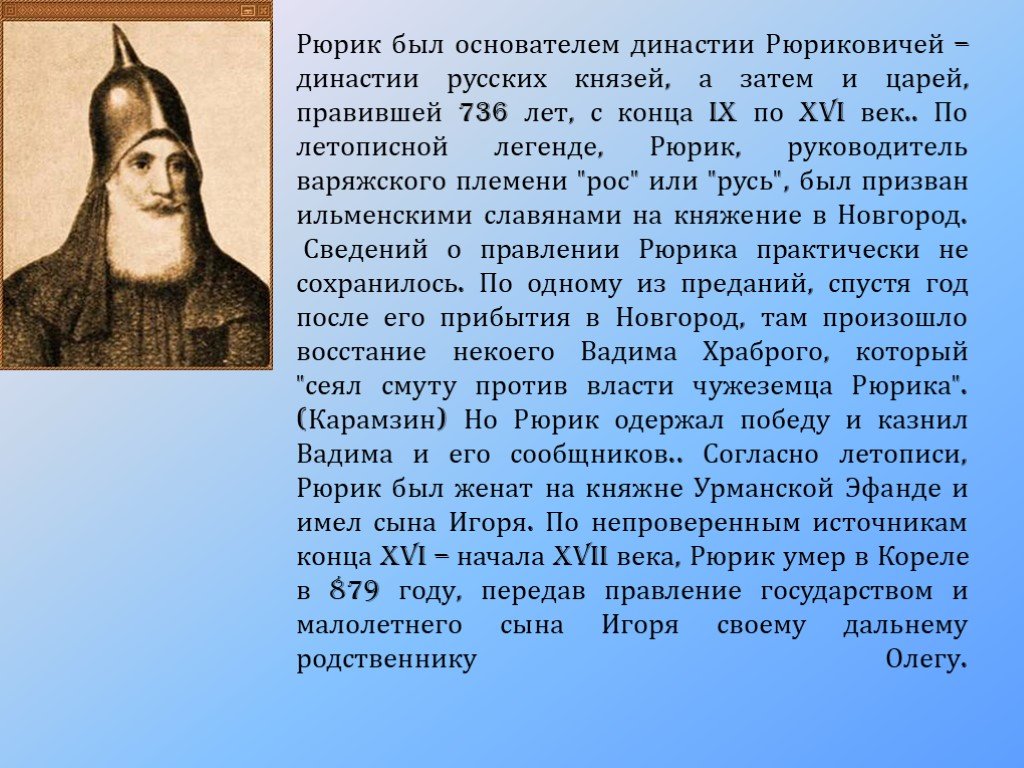

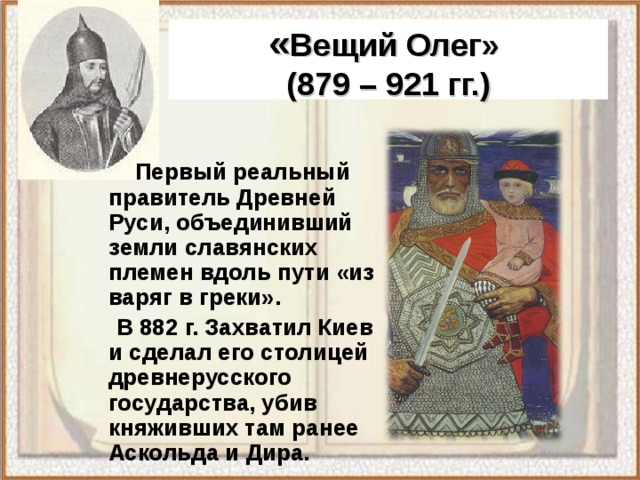

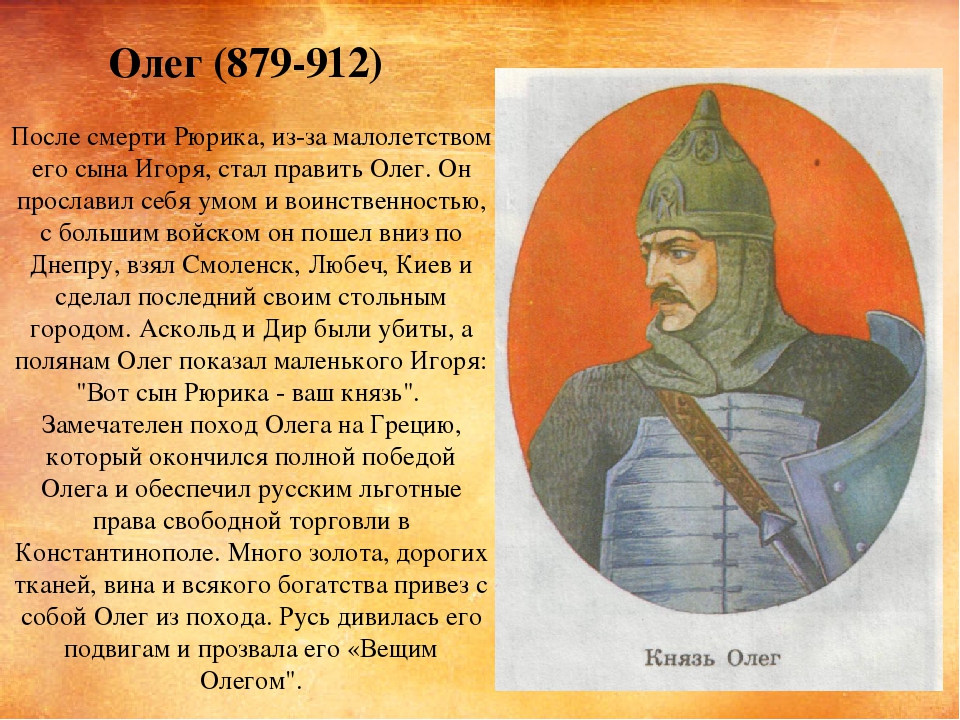

Олег Вещий (879 — 912 гг.)

- Объединил Киев и Новгород [школьная точка зрения], чем объединил Русь в одно государство. Убил Аскольда и Дира.

- Совершил походы на Византию в 907 и в 911 году, результатом чего стало выгодное торговое соглашение между Русью и Византией.

Вот конкретно это и спрашивает ЕГЭ по Олегу.

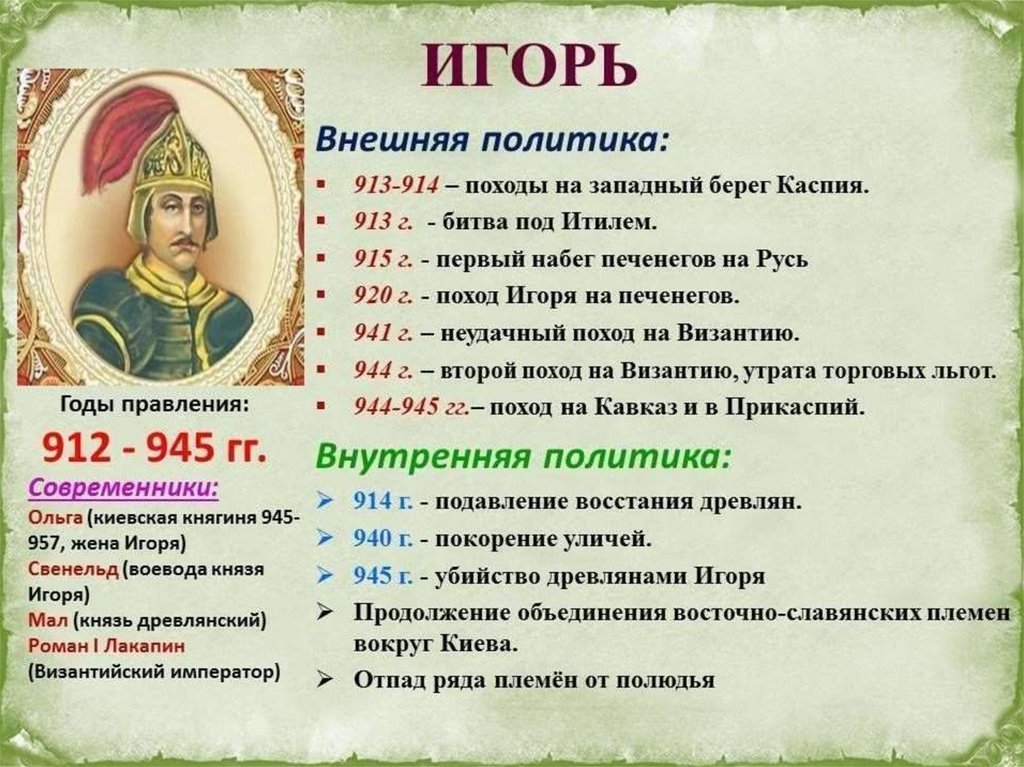

Святослав Игоревич (962 — 972 гг.) — ярый язычник

Военные походы на Волжскую Булгарию и Хазарский каганат. Каганат перестал существовать. Ряд племен Древней Руси были подчинены теперь Киеву и платили ему дань, например, такими были вятичи.

Русско-византийская война (970 — 971 годов).

Ключевые моменты:

- Византия (имп. Иоанн Цимисхий) обратилась за помощью в подавлении восстания в Болгарии (не путать Болгарию и Булгарию. Читай эту статью и эту ).

- Святослав подавил восстание, но решил остаться в Болгарии. Знать слова Повести Временных Лет: «Здесь середина земли моей ….». Это стало поводом и причиной к войне между Русью и Византией. Подробнее о структуре исторических событий читайте здесь.

- Началась война, которая завершилась поражением Святослава. Ключевое событие: оборона Доростола. Перед ключевой битвой Святослав сказал:

«Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым не ведом

Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым не ведом

позор (ибо мертвые сраму не имут — А.П.). Если же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим».

- Эти слова, а также сам факт обороны Доростола постоянно фигурирует в тестах ЕГЭ по истории и в заданиях первой и второй частей. Вероятность упоминания этих событий на реальном ЕГЭ очень высока! И эти моменты надо знать!

- Ну и понятно, надо иметь представление, что описание Святослава, его привычек мы находим у Льва Диакона, византийского историка. А также что умер Святослав от печенегов, из его черепа печенежский хан Куря сделал себе череп и пил из нее на пирах.

- Кроме того, в задании 12 первой части ЕГЭ по истории легко можно встретить текст с описанием смерти Ольги, и по какому там обряду ее хоронили: по языческому или по христианскому.

Разумеется многие явные подсказки есть в самом тексте. Но на моих курсах подготовки я вот это задание включил в тренажер, чтобы ребята его отработали.

Разумеется многие явные подсказки есть в самом тексте. Но на моих курсах подготовки я вот это задание включил в тренажер, чтобы ребята его отработали. - Ну и понятно, надо понимать, что именно Святослав был первым князем, который разделил Русь между своими сыновьями: Ярополком (старший), Олегом и Владимиром (будущим Святым). Именно это деление и стало причиной первой и последующих междоусобиц. Это немаловажный момент!

Рекомендую еще посмотреть видеозапись моего бесплатного занятия «Деятельность первых киевских князей».

Как Вы понимаете, такого рода моментов, которые спрашивает ЕГЭ, их просто масса. И если столько нюансов по какому-то там Святославу, то сколько их в остальном курсе истории? Так вот согласитесь, что ни в пособиях, ни в учебниках нет акцента на этих моментах. Эти акценты расставлены только в моем курсе подготовки к ЕГЭ по истории, а также в моих дополнительных спецкурсах. Узнать о них больше можно здесь=>> Именно от владения этими нюансами зависит Ваш итоговый балл на ЕГЭ. Ну и понятно, тут важна постоянная работа с тестами.

Ну и понятно, тут важна постоянная работа с тестами.

В общем, как Вы понимаете, в рамках одной статьи нельзя разобрать прямо всех аспектов темы. А вообще весь материал в нужном для подготовки к ЕГЭ по истории формате, есть только в моих курсах. Узнать больше о них можете тут=>>

С уважением, Андрей Пучков

Поделиться в соц. сетях

В 1045-50 годах по приказу сына Ярослава в центре цитадели был возведен каменный Софийский собор. Князь Владимир Новгородский. |

Главная страница Далее |

История русского права – с древнейших времен до Соборного Уложения (Уложения) царя Алексея Михайловича 1649 г.

Автор возглавлял кафедру восточноевропейского права и русистики Лейденского университета до выхода на пенсию в 1998 г. Среди его многочисленных работ по советскому и российскому праву — Право в средневековой России (Brill, 2009).

«Рецензируемая книга является кульминацией многолетнего изучения сводов законов от эпохи Киевской Руси до 1649 г.Уложение. Это не монография с всеобъемлющей аргументацией; Цель Фельдбрюгге более описательная и историографическая. [..] В этой книге много ценной информации. Он анализирует все источники светского и церковного права за эти столетия и всесторонне охватывает социальные структуры, модели землевладения, развитие городов и судебные инстанции. Это может быть хорошим ресурсом для изучения права Киевской Руси, эпохи раздробленности и Московской Руси.» — Нэнси С. Коллманн, Стэнфордский университет

Это может быть хорошим ресурсом для изучения права Киевской Руси, эпохи раздробленности и Московской Руси.» — Нэнси С. Коллманн, Стэнфордский университет

«…[I]впечатляющая, профессиональная и глубокая… Книга представляет большую ценность для исследователей и для тех, кто делает это своим первым знакомством со средневековым русским правом. Способность автора отразить «национальный дух» русских, почувствовать и донести до международного читателя «заведомо хитрый» русский язык, а также изобразить исторические изменения, отраженные в законе, заслуживает восхищения и стоит иметь в виду в современном правовом ландшафте и мировом интеллектуальном климате». — Сергей Ю. Марочкина, Тюменский университет ; Олег Ю. Винниченко, Тюменский университет и Светлана Сергеевна Рачева, Тюменский университет

Предисловие

Список сокращений

Список карт

Часть 1: Средневековье (до 1497 г.

)

)

1 Общее введение 900

Периодизация

Определение права

Организация этой работы

Всеобщая история и история права

Средневековый закон

Очерк «конституционной» истории России эпохи независимых княжеств

Государство и право в эпоху независимых княжеств

Раздел 1: Источники

2 Источники

Концепция источников

Хроники

Кормчие

Мерило Праведное

Книги Законные

Архивы

Иностранные источники по предыстории российского права

Публикация текстов, литературы, библиографии

3 The Treaties with Byzantium: The Zakon Russkii

The Treaties with Byzantium

The Treaty of 907

The Treaty of 911

The Treaty of 944

The Treaty of 971

The Zakon Russkii

4 The Русская правда или Российское право

История изучения Русская правда

Разные версии Russkaia Pravda

The Division of the Russkaia Pravda into Articles

The Short Pravda: Introduction

The Short Pravda: The Pravda of Iaroslav

The Sources of Iaroslav’s Pravda

The Pravda of Iaroslav’s Sons

The Final Compilation of the Short Pravda

5 Русская Правда : Расширенная Правда

Расширенная Правда: Введение

Кодикология Расширенной Правды

Состав Расширенной Правды

Соотношение между Краткой Правдой и Расширенной Правдой

Устав Владимира Всеволодовича Мономаха

Последнее Сложение Расширенной Правды

Иностранные источники для Русская Правда ?

Сокращенный вариант Русская Правда

6 Княжеские Уставы

Введение

Церковный Устав св. 0006 Завет Vsevolod Mstislavich ( Rukopisanie )

0006 Завет Vsevolod Mstislavich ( Rukopisanie )

Статут Свиатослав Оль’гович 1137

Смоленскими хартизма Ростислав Мстиславич и Бишоп-Маул

Статута Lev Danilovich of Galicia 1301

66666666666666666 года. Тексты XV в.

7 Договоры

Общие

Договоры: Внутрироссийские договоры

Договоры с иностранными державами

Избранные примеры и особые категории

Договор 1229 г.между Мстиславом Давыдовичем Смоленским и Рижским и Готским берегом

Договор между «Неизвестным князем» Смоленским и Рижским и Готским берегом

Договор 1269 года между Новгородом и Ганзейским союзом

Новгородско-Тверские договоры

Мирный договор 1318 между Москвой и Новгородом и Тверью

8 Городские и Губернские Уставы

Устав Двинской земли

Устав Псковский

Устав Новгородский

Закон Ярослава о мостах

Устав Белоозёрский

Митрополичья Правосудие

9 Уложение ( Судебник ) Ивана

III

от 1497

Убийственный закон Василия

II

Слепой

Кодекс Ивана

III

: Введение и историография

Нумерация статей Уложения

Содержание Уложения

Общие исторические предпосылки и характер Уложения

Источники Уложения 1497 г. 7

7

10 иностранные законы

Влияние византийского закона

Закон суда для людей ( Zakon Sudnyi Liudem )

SKRA из Novgorod

йас из Novgorod

и из Novgorod

. Влияние монголо-татарского правления на российское право

Правовая среда средневекового русского права

Брак Рюриковичей как показатель политических и культурных контактов

11 Незаконодательные (ненормативные) источники права: Gramoty

ВВЕДЕНИЕ

Источники и историография до 1917 г.

Источники и историография после 1917

Классификация документов

Алфавитный словарь 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 . Берестяные грамоты

Ярлыки Татарских ханов

Раздел 2: Закон

12 Подготовка сцены: территория и племена в ранней Киевской Руси

Физический этап ранней русской истории

Восточнославянские племена в X веке

Многонациональное прошлое России в древности

Возникновение и первое расширение древнерусского государства

Династия Рюриковичей

Социально-экономическая природа Киевской Руси: Дебаты о феодализме

Вопрос о викингах

Дань и межплеменные отношения в ранней Киевской Руси

Территория: Постскриптум

13 Князь в средневековой России

Введение

Отношения между князьями: наследство и договоры – вводные замечания

Викингское происхождение дома Рюрика Наследство

Великое княжеское достоинство

Взаимоотношения между князьями: завещания и договоры

Княжеское правление: наследство, народное согласие, монголо-татарская валидация

Служба и функции князя

Княжеский двор и чиновники в киевские времена

14 Княжеское правительство

Княжеское правительство

Расширение княжеского управления в последующие века

Внешние связи: дипломатия и война

15 Города

Введение

Происхождение русских городов

Городская управа и Вече в частности

Внешние сношения: договоры с князьями и иностранными державами

Городское население

Правовые основы городского хозяйства

16 Новгород и Псков

я

Великий Новгород

II

Псков

III

Записка о Вятке-Хлынове

17 Западная Россия

Историческое введение

Право Литовского княжества и Речи Посполитой

18 Сельская Россия

Землевладение и землевладение

Крупное землевладение – феодализм?

князей в качестве землевладельцев

Boyars и других землевладельцев

землевладельца Церковными и монастырями

Крестьяне

Крестьянское земля

Порочное население в более поздние века

Труды, касающиеся земли

. Физическое лицо

Физическое лицо

Юридические классы

Человек как член семьи

20 Лицо в качестве юридического актера

Контракты

Делики

Владение

21 Церковные и монастыри

Церковь и государство

Организация Церкви

Церковная юрисдикция

Другие источники церковного дохода

Полезо в церкви.

22 Суды и правосудие

Введение

Светские и церковные суды

Процесс в Русская правда

Процесс в Новгороде и Пскове

Доказательства

Уголовное законодательство

Плата за судебные сведения и связанные с ними платежи

Часть 2: Масковика (до 1649)

23 Введение

Закон о княжестве.

IV

Раздел 1: Источники

24 Код ( Судебник ) Ивана

IV

of 1550

Введение и историография

Общая историческая справка и характер Кодекса

Содержание Кодекса 1550

в заключение

25 Stoglav

Юридическая значимость Stoglav

СТАРТА STOGLAV

. 1589 г. и 1606–1607 гг.

1589 г. и 1606–1607 гг.

Кодекс 1589 г.: Введение

Содержание Краткой и Расширенной редакций

Взаимосвязь между двумя редакциями и характером и источниками Кодекса 1589 г.

Сводное Уложение 1606–1607 гг.

Уставная книга Департамента дорог

Уставная книга Земельного департамента

28 Постановления Земского собрания ( Земский собор )

Постановления от 15 4 95 июля 1581 и 80006 Резолюция от 9 марта 1607 г.

г. Резолюция 30 июня 1611 г.

29 Кодекс Совета ( SOBUNOE ULOZHENIE ) Aleksei Mikhailovich из 1649

Исторический фон

.

Продолжение: Новеллы или Новоуказные статьи

Раздел 2: Закон

30 Царь

Царский Титул

Самодержавие и публичное право

Наследие

Царский суд

31 Царское правительство

Боярская дума?

В заключение

Собрание земли ( Zemskii Sobor )

Администрация

Нижние чиновники

Налогообложение

Армия

32 Территория и население

Рост местного самоуправления

Muscevy и Western Russia

33 .

Кормление как основа традиционной системы

Реформы Ивана

IV

Упразднение Кормление

Воеводы

34 Уголовное право и процесс

Введение

Уголовное право в кодексах Ивана Ивановича

III

(1497) и Иван

IV

(1550)

Губа и Земельные Уставы

Уголовное право в Соборном Уложении ( Соборное Уложение ) от 1649

Уголовное право и Церковь; Преступления против нравственности

Уголовно-процессуальный кодекс

35 Гражданское право: Лица

Правовой статус человека: мужчины и женщины

Классы юридического лета Церковные люди

Горожане Москвы и других мест

Купцы

Крестьяне

Рабство

Иностранцы

Юридические лица

36 Гражданское право: Собственность и обязанности помещика

0006 Обязательства

37 Гражданское право: семейное право и преемственность

Источники

Семья

Брак

Отношения между супругами

роспуск брака

Родители и дети

наследство и соглашение

38 Суды и правосудие; Гражданский процесс

Суды в период после Судебника Ивана

III

от 1497

Суды в Соборном Уложении ( Соборное Уложение ) царя Алексея 1649 г.

Киевские князья всегда размещали в столичной волости множество вассалов, союзников, сторонников из числа титулованных родичей. Такая система владений позволила им, а не городским властям осуществлять реальное правление.

Киевские князья всегда размещали в столичной волости множество вассалов, союзников, сторонников из числа титулованных родичей. Такая система владений позволила им, а не городским властям осуществлять реальное правление. Первый раз это проявилось в 1128 г., когда сходка полочан изгнала Давида Всеславича и объявила князем его брата Бориса. Четырьмя годами позднее из Полоцка был изгнан князь Святослав, навязанный из Киева. В дальнейшем полоцкое вече участвовало в решении вопросов о войне и мире, вопросов внешней торговли.

Первый раз это проявилось в 1128 г., когда сходка полочан изгнала Давида Всеславича и объявила князем его брата Бориса. Четырьмя годами позднее из Полоцка был изгнан князь Святослав, навязанный из Киева. В дальнейшем полоцкое вече участвовало в решении вопросов о войне и мире, вопросов внешней торговли. Известно, что в них участвовали бояре, дворяне, купцы, ремесленники, духовенство. Не участвовали только крестьяне-общинники, которые проживали на погостах. На одном из первых таких съездов в 1157 г. был избран князем Андрей Юрьевич. На другом в 1174 г., после его гибели, решался вопрос о новом князе. В 1211 г. Всеволод Большое Гнездо собирал представителей от поселения, чтобы оставить законного преемника.

Известно, что в них участвовали бояре, дворяне, купцы, ремесленники, духовенство. Не участвовали только крестьяне-общинники, которые проживали на погостах. На одном из первых таких съездов в 1157 г. был избран князем Андрей Юрьевич. На другом в 1174 г., после его гибели, решался вопрос о новом князе. В 1211 г. Всеволод Большое Гнездо собирал представителей от поселения, чтобы оставить законного преемника. Будучи достаточно влиятельными, вечевые собрания во всех пяти землях не сформировались как постоянные институты, не создали новых органов власти и собирались лишь в исключительных случаях.

Будучи достаточно влиятельными, вечевые собрания во всех пяти землях не сформировались как постоянные институты, не создали новых органов власти и собирались лишь в исключительных случаях. Носителем ее выступало вече или городское собрание, решающую роль в формулировании и принятии решений играло боярство. Вече проявило себя в качестве серьезного конкурента традиционной княжеской власти. Сначала оно изгоняло князей, а с 1209 г. начало призывать их по собственному усмотрению.

Носителем ее выступало вече или городское собрание, решающую роль в формулировании и принятии решений играло боярство. Вече проявило себя в качестве серьезного конкурента традиционной княжеской власти. Сначала оно изгоняло князей, а с 1209 г. начало призывать их по собственному усмотрению.

В четвертых, новые города не имели уже той экономической силы, какая была у городов домонгольского периода. И, наконец, в-пятых, на рубеже XIII-XIV вв. в княжеской среде и в общей массе населения формируется представление об уделе как собственности (вотчине) князя, и в этой ситуации оспорить власть вотчинника становилось невозможно.

В четвертых, новые города не имели уже той экономической силы, какая была у городов домонгольского периода. И, наконец, в-пятых, на рубеже XIII-XIV вв. в княжеской среде и в общей массе населения формируется представление об уделе как собственности (вотчине) князя, и в этой ситуации оспорить власть вотчинника становилось невозможно.

Разумеется многие явные подсказки есть в самом тексте. Но на моих курсах подготовки я вот это задание включил в тренажер, чтобы ребята его отработали.

Разумеется многие явные подсказки есть в самом тексте. Но на моих курсах подготовки я вот это задание включил в тренажер, чтобы ребята его отработали.

Начиная с 12 века все переделки, починки и фрески были

Начиная с 12 века все переделки, починки и фрески были