Содержание

Александр Щербаков — Куликовская битва читать онлайн

12 3 4 5 6 7 …25

Александр Щербаков

Куликовская битва

Вступление

Великий князь Дмитрий Иванович Донской.

Большая Государева Kнига 1672 года,

или Корень Российских государей, также «Титулярник». (ЦГАДА РФ)

Есть события, которые определяют судьбы целых народов. Вне всякого сомнения, одним из таких событии и истории России стала Куликовская битва, которая обозначила собственно начало истории Московской Руси.

Представлявшая собой группу разрозненных и мало между собой связанных вассальных образований в составе стремительно разваливаюшейся чингизидской империи, Русь внезапно обретает практически всеми признанного лидера — Москву, вокруг которого начинают объединяться территориально близкие и этнически родственные княжества.

Конечно, миф о сброшенном на Куликовом поле татаро-монгольском иге давно и очевидно несостоятелен. Говорить можно всего лишь о самостоятельном участии Москвы во внутриордынской распре, участии крайне кровопролитном и не слишком удачном, однако само по себе событие оказалось настолько знаковым, что обусловило все последующее развитие Руси.

Очевидно, что судьба Руси могла стать совершенно иной. Вряд ли Русь попала бы в состав государства Тамерлана, но вхождение её в состав Великой Литвы, что заставило бы и Литву пойти по другому пути развития, или появление некого иного государственного образовании были бы вполне реальной перспективой. Но произошло именно то, что произошло: битва на Куликовом поле положила начало Московской Руси.

Перед войной

Во второй половине 14 века монгольская империя превратилось в крайне рыхлое государственное образование, потерявшее своё внутреннее единство. Падение империи Юань, где правили потомки Хубилая, стало вопросом времени. Обозначился закат хулагуидского Ирана. Улус Чагатая выгорал в непрекращающейся гражданской войне: за 70 лет там сменилось более двадцати ханов, и только при Тимуре порядок восстановился. Улус Джучи, состоявший из Белой, Синей и Золотой орды, в состав которой якобы входила значительная часть Руси, находился не в лучшем положении. С 1357 года в Орде после убийства хана Джанибека его сыном Бердибеком, который и сам был убит чуть больше чем через год, началась «великая замятня» — непрерывная череда переворотов и смен ханов, которые зачастую правили не более года. Со смертью Бердибека угасла династическая линия Батыя.

Со смертью Бердибека угасла династическая линия Батыя.

Со смертью хана Темир-ходжи, убитого тёмником Мамаем, женатом на сестре Бердибека, улус Джучи фактически развалился. Мамай и подставной хан Абдаллах закрепились на правом берегу Волги, и только в 1370 году Мамаю на короткое время удалось отобрать Сарай, столицу Золотой орды, обратно. Но именно после этого события Золотая Орда окончательно распалась на семь независимых владений.

Шлемы Московской Руси

Белая орда сохранила своё единство. Её правитель, Урус-хан начал воину за воссоединение улуса Джучи и успешно отстаивал свои границы от попыток Тимура распространить своё влияние к северу от Сырдарьи. Однажды в результате конфликта с Урус-ханом правитель Мангышлака Туй-ходжа-оглан лишился головы, а его сын Тохтамыш, царевич из дома Чингизидов, был вынужден бежать к Тамерлану. Войну за своё наследство Тохтамыш вёл безуспешно, пока в 1375 году Урус-хан не умер, и в следующем году Тохтамыш без труда овладел Белой ордой. Вскоре оказалось, что политика Тохтамыша продолжает политику Урус-хана, и в основе её лежит задача восстановления улуса Джучи. Наиболее сильным и непримиримым его противником стал Мамай, владыка правого берега Волги и Причерноморья, из рода Кийян, к дому Чингизидов не принадлежавший, что имело в глазах монголов огромное значение.

Вскоре оказалось, что политика Тохтамыша продолжает политику Урус-хана, и в основе её лежит задача восстановления улуса Джучи. Наиболее сильным и непримиримым его противником стал Мамай, владыка правого берега Волги и Причерноморья, из рода Кийян, к дому Чингизидов не принадлежавший, что имело в глазах монголов огромное значение.

Печать великого князя Дмитрия Ивановича Донского

Но в эти годы очевидной стала необходимость считаться с подвластными Орде русскими землями и Литвой. По-видимому, в своей борьбе за власть в Орде Мамай стремился опереться и на Русь, и на Литву. Однако союз оказался непрочен.

В 1359 году скончался Великий князь Московский Иван Иванович, ему унаследовал сын, десятилетний Дмитрий. Москва к тому моменту благодаря усилиям предшественников Дмитрия Ивановича, заняла одно из наиболее важных мест среди других русских княжеств. В 1362 году ценой невероятно сложных интриг Дмитрий Иванович получает ярлык на Великое княжение Владимирское. Ярлык на княжение был выдан юному князю Дмитрию правившим в тот момент в Сарае ханом Муругом. Впрочем, право на княжение ещё предстояло отвоевать у суздальско-нижегородского князя Дмитрия, несколько ранее получившего точно такой же ярлык. В 1363 году состоялся успешный поход, в ходе которого Дмитрий подчинил себе Владимир.

Впрочем, право на княжение ещё предстояло отвоевать у суздальско-нижегородского князя Дмитрия, несколько ранее получившего точно такой же ярлык. В 1363 году состоялся успешный поход, в ходе которого Дмитрий подчинил себе Владимир.

Теперь на пути московского князя встала Тверь. Соперничество Москвы и Твери вылилось в целую череду войн, где Тверь против опасно усилившегося соседа поддержал князь Литвы Ольгерд. С 1368 по 1375 год Москва непрерывно воевала с Тверью и Литвой, в войну включился и Новгород, В итоге, когда в 1375 году после месячной осады земли Твери были опустошены, а литовские войска так и не решились напасть на Московскую и Новгородскую рати, князь Михаил Тверской был вынужден пойти на продиктованный ему Дмитрием Ивановичем мир, где признавал себя «младшим братом» Дмитрия Ивановича и фактически подчинился московскому князю.

Легко заметить, что прежнее всевластие Орда утратила, более того, пользуясь неразберихой в Орде, русские князья прекратили выплату дани.

В 1371 году Мамай выдал московскому князю Дмитрию ярлык на великое княжение. За это Дмитрий Иванович согласился снова платить «ордынский выход». В декабре того же года московская рать под командованием Дмитрия Боброка Волынского выступила против Рязани и у Скорнищева наголову разгромила рязанское войско.

За это Дмитрий Иванович согласился снова платить «ордынский выход». В декабре того же года московская рать под командованием Дмитрия Боброка Волынского выступила против Рязани и у Скорнищева наголову разгромила рязанское войско.

Однако наметившийся было союз Москвы и Золотой Орды разрушило убийство послов Мамая в Нижнем Новгороде, совершённое в 1374 году по наущению суздальского епископа Дионисия, близкого к Дмитрию Московскому и новый отказ Дмитрия Ивановича платить дань Орде.

В результате, с этого момента Москва оказывается в ситуации военного противостояния с Ордой. В том же 1374 году Мамай предпринимает поход в нижегородские земли. В 1376 году Мамай снова нападает на Нижний Новгород. На помощь городу выдвигается московская рать, узнав о приближении которой, ордынцы отходят.

Шлемы Золотой Орды

В зиму с 1376 на 1377 год московская и суздальско-нижегородская рати предприняли успешный поход на камских булгар. В марте 1377 года на подступах, по мнению некоторых исследователей, к Казани, произошло решающее сражение, где булгары были разбиты. По некоторым сведениям обе стороны применили огнестрельное оружие, впрочем без особого успеха. Одно из ордынских ханств оказалось подчинено Москве: здесь русские воеводы оставили московского наместника и сборщиков пошлин.

По некоторым сведениям обе стороны применили огнестрельное оружие, впрочем без особого успеха. Одно из ордынских ханств оказалось подчинено Москве: здесь русские воеводы оставили московского наместника и сборщиков пошлин.

Читать дальше

12 3 4 5 6 7 …25

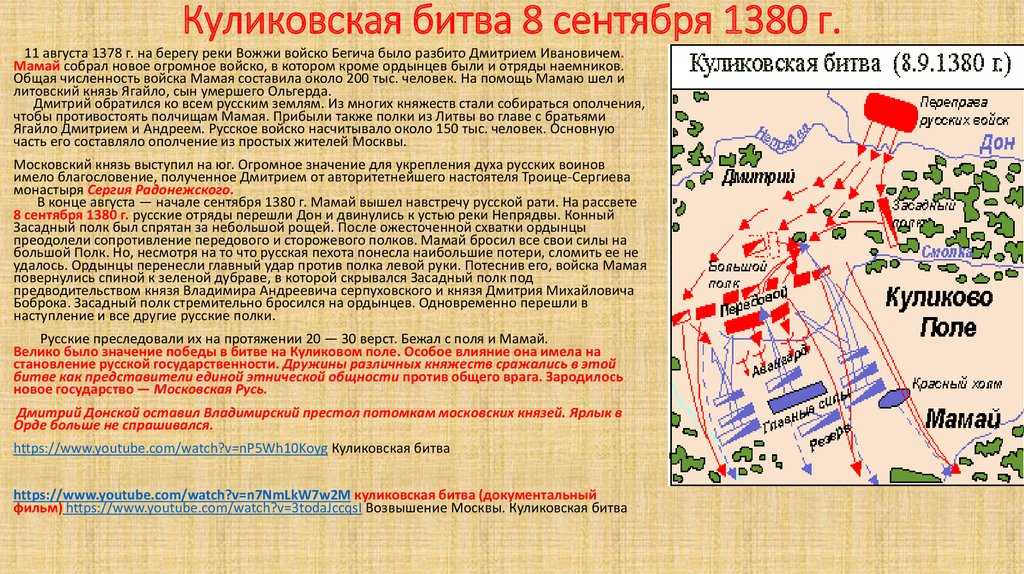

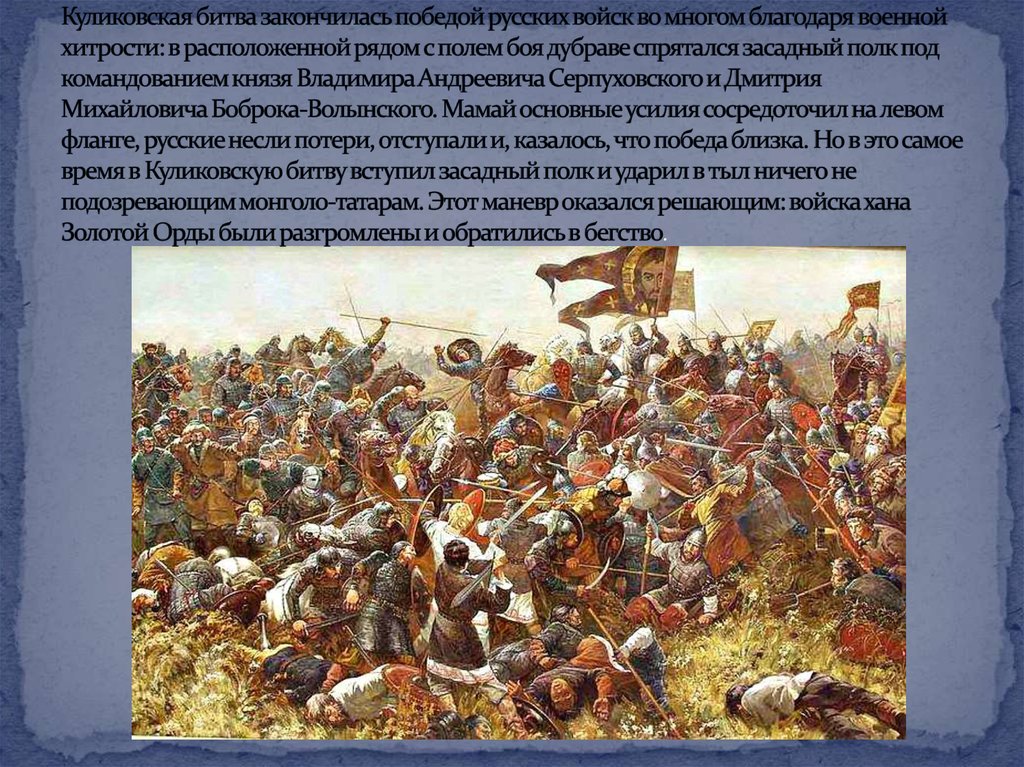

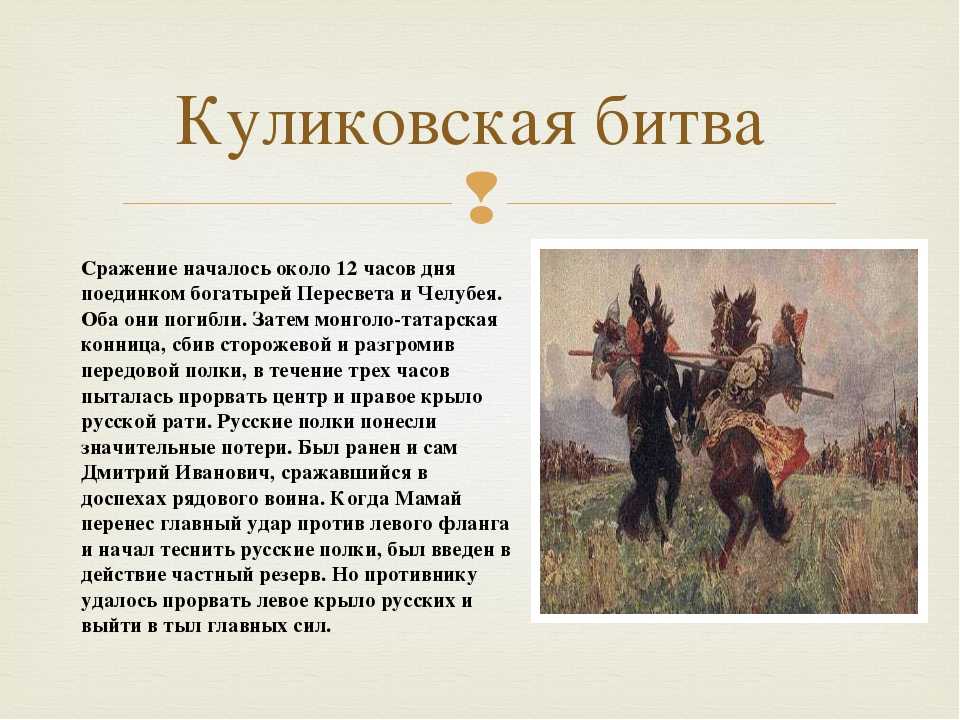

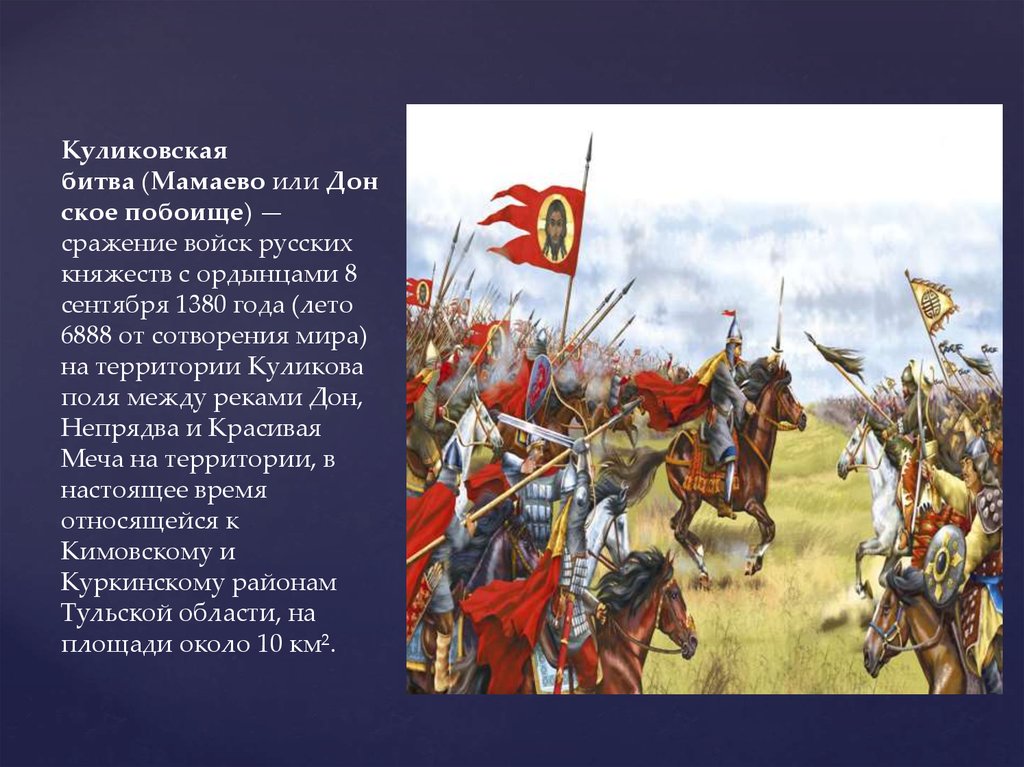

Что нужно знать о Куликовской битве

В 2020 году исполняется 640 лет со дня Куликовской битвы. Это одно из важнейших событий в русской военной истории, так как оно стало поворотным для двух исторических процессов: объединения русских земель вокруг Москвы и борьбы с монголо-татарским игом (то есть, с системой вассально-феодальной зависимости русских княжеств от Золотой Орды).

Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Рассказываем просто и понятно, в чем значение Куликовской битвы для русской истории.

Видео дня

Почему Куликовская битва — великая?

«Эти исторические процессы привели к созданию того государства, в котором мы сейчас живем. Куликовская битва сыграла важнейшую роль и в процессе будущего объединения Руси, и в ее освобождении от власти Орды — в этом ее величайшее историческое значение», — считает историк Гурьев.

Практически никто из серьезных историков не ставит под сомнение существование зависимости Руси от Орды, которую мы вслед за традицией XVIII века называем «игом». В XIV веке это слово не использовалось.

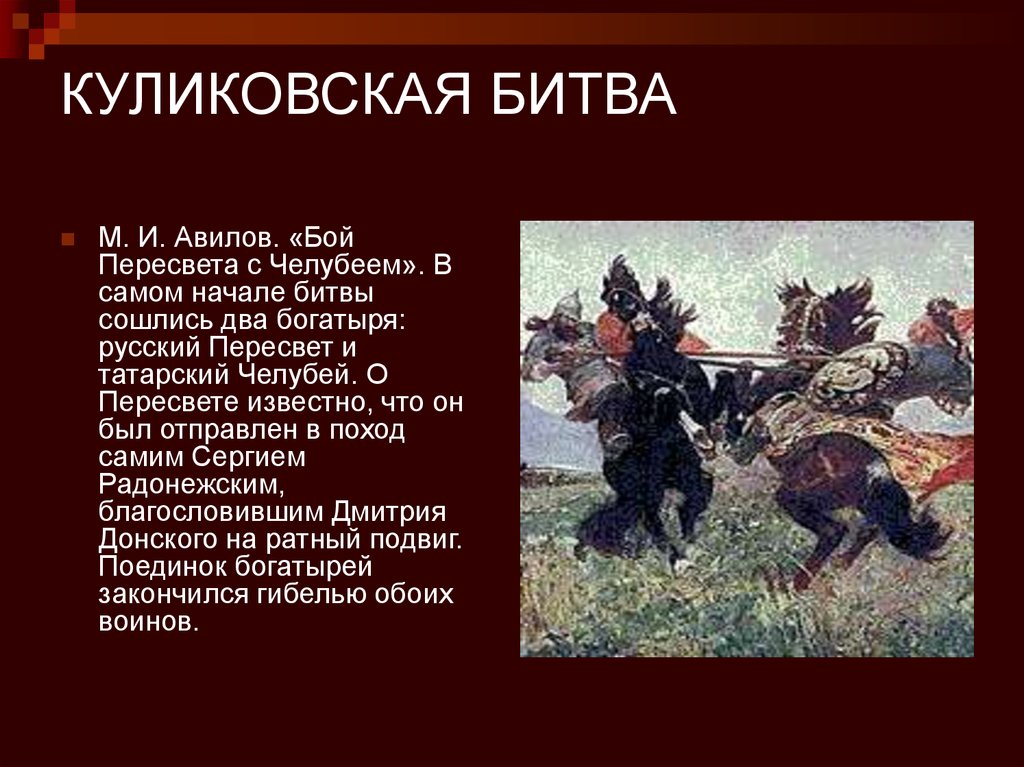

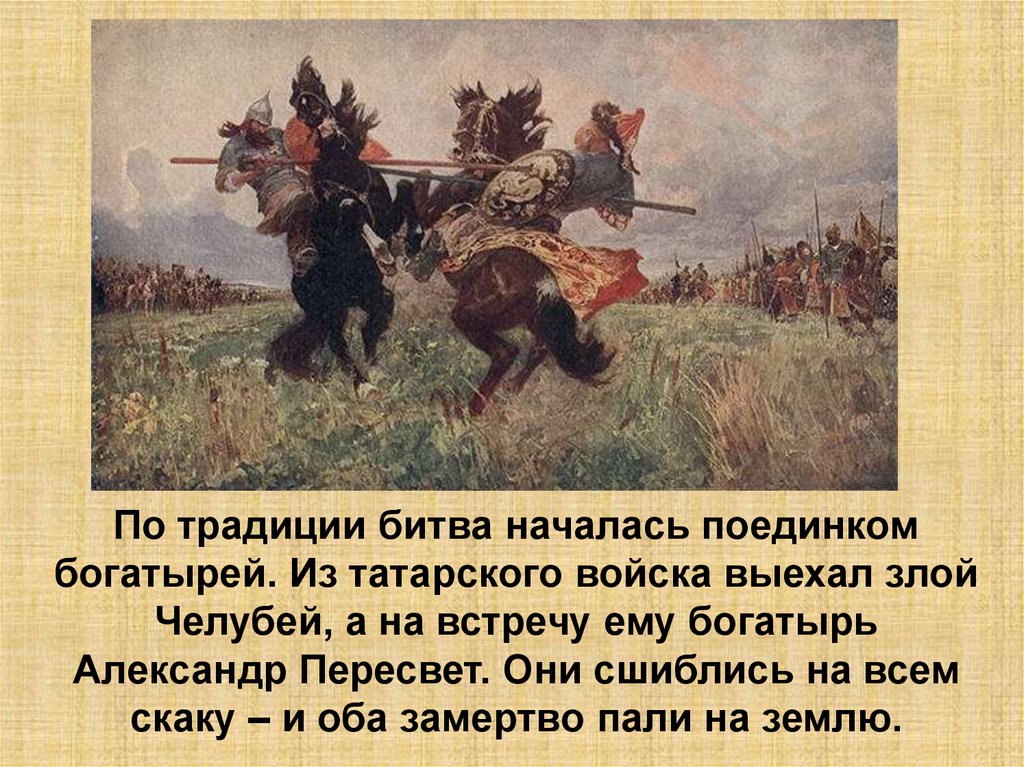

Источник: wikipedia.org — Михаил Иванович Авилов

Важно и значение человека, благодаря которому стала возможна победа в Куликовской битве — князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича, известного в истории как Дмитрий Донской. Он, наряду с другим русским ратоборцем Александром Невским, был причислен к лику святых.

«Куликовская битва — это одна из крупнейших битв эпохи классического средневековья в масштабах России и Европы. Это событие по масштабу и значению можно сравнить с Грюнвальдской битвой, которая случилась 30 лет спустя», — рассказывает историк.

Верить ли цифрам?

Историки до сих пор спорят о реальных цифрах того, сколько татар и русских принимало участие в этой битве. Старые цифры, говорящие, что с каждой стороны выступило по 100–150 тысяч человек — это, конечно, миф, вызванный прочтением летописей, которым свойственно преувеличение.

«Собственно, на Куликовом поле столько людей просто не поместились бы. Мобилизационные способности русских княжеств и Золотой Орды просто не могли бы выставить такое количество. Точно мы сказать не можем. Любая цифра может быть подвержена определенной критике и, возможно, еще скорректируется», — считает историк Гурьев.

Источник: wikipedia.org — Михаил Иванович Авилов

Документальных источников по этому поводу у нас нет. Есть летописи, а летопись — это все-таки литературное произведение, это повествовательный источник. Не нужно искать в летописях достоверную информацию. Это описание, чаще всего отстоящее от самого события на несколько столетий. Такие литературные произведения, как «Задонщина» или «Сказание о Мамаевом побоище» написаны практически через 100 лет после этого, и доверять им нельзя.

Что нужно знать?

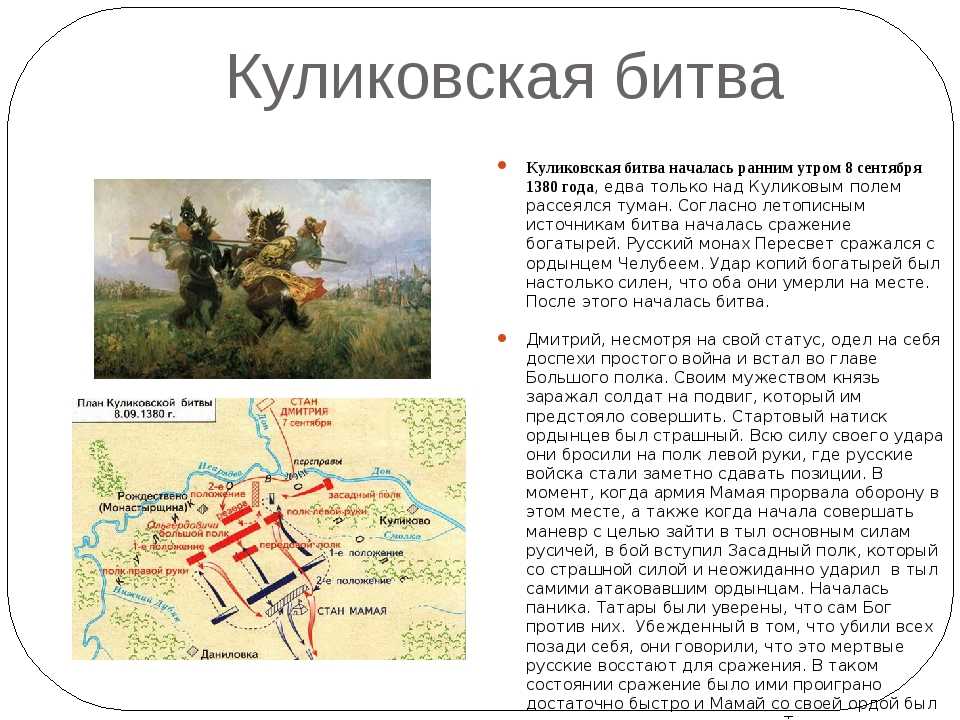

Во-первых, Куликовская битва — это первое сражение со времен распада древнерусского государства (фактически, со времен битвы на реке Калка в 1223 году). Впервые с тех времен против общего врага русское войско выступило уже не под знаменем Киева, а под знаменем Москвы.

Впервые с тех времен против общего врага русское войско выступило уже не под знаменем Киева, а под знаменем Москвы.

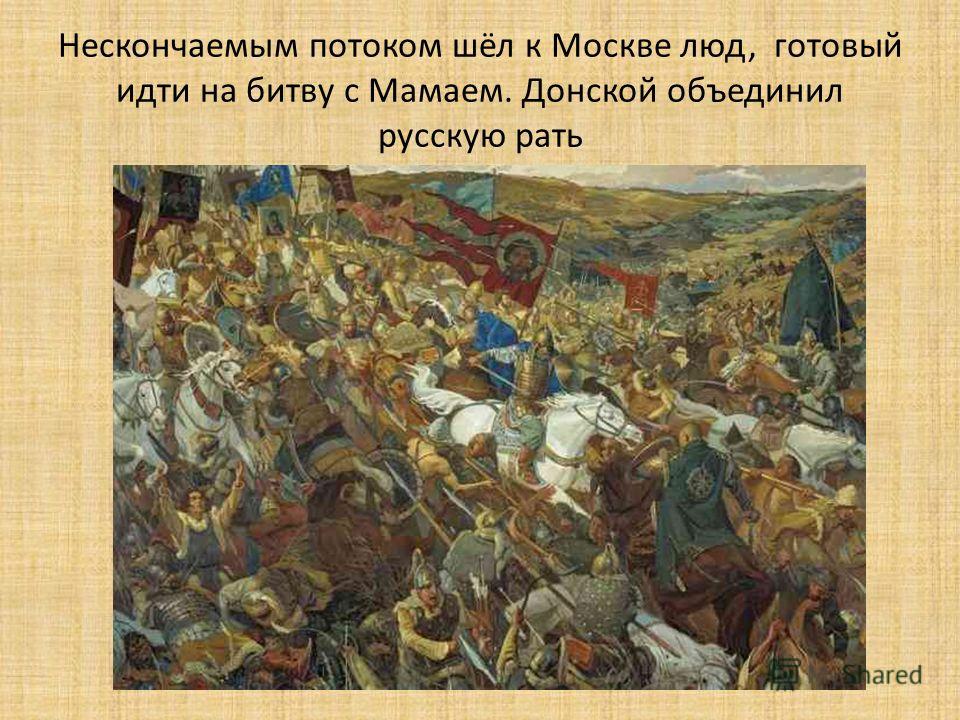

Это первая крупная военно-политическая акция, в которой Московское княжество показало себя в качестве лидера антиордынской борьбы и военно-политического центра Руси. Это важно, потому что Русь выставила колоссальное для того времени количество сил.

Во-вторых, нельзя забывать, что это событие происходило на фоне процессов распада Золотой Орды. К тому моменту она уже не была единой. Противник Дмитрия Донского Мамай правил только западной частью Золотой Орды и не считался законным правителем, так как не относился к прямым потомкам Чингисхана.

Источник: wikipedia.org — Александр Павлович Бубнов

У Мамая был серьезный противник — Хан Тохтамыш, который был потомком Чингисхана и позиционировал себя как законного правителя. Положение Мамая было не столь стабильными и прочным, в отличие от положения Дмитрия Ивановича, чей авторитет ко временам Куликовской битвы уже не оспаривался соперничающими княжествами (например, Новгородским, Тверским или Великим княжеством Литовским).

«В данном случае определенное преимущество было на стороне Руси. Сражение и победа стали возможны только благодаря этим взаимным процессам — Ослаблению Золотой Орды и усилению Московского княжества», — считает историк Гурьев.

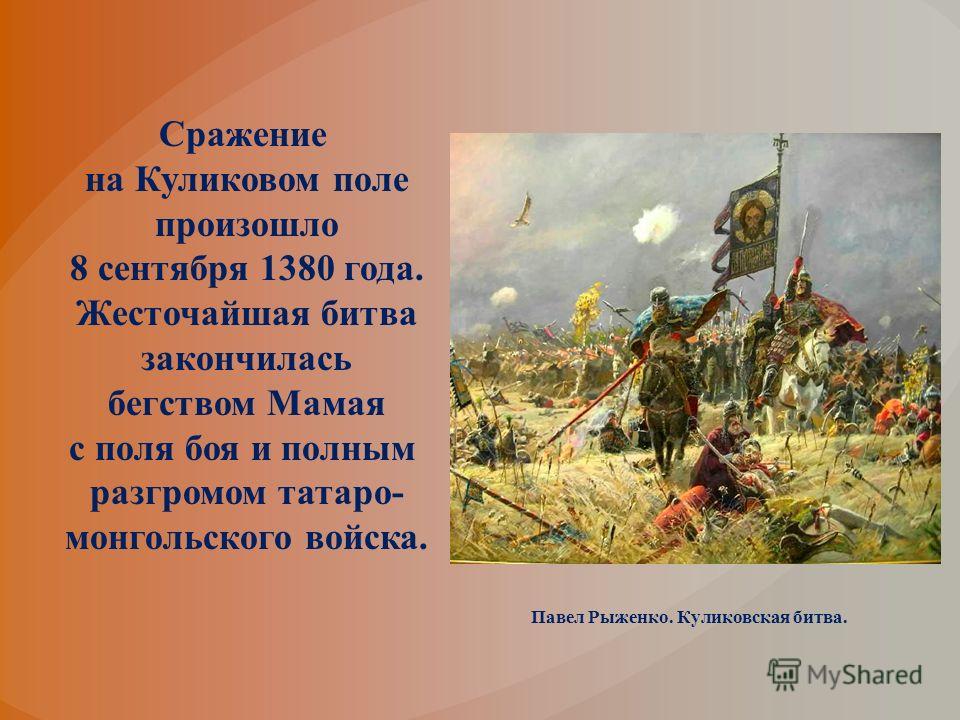

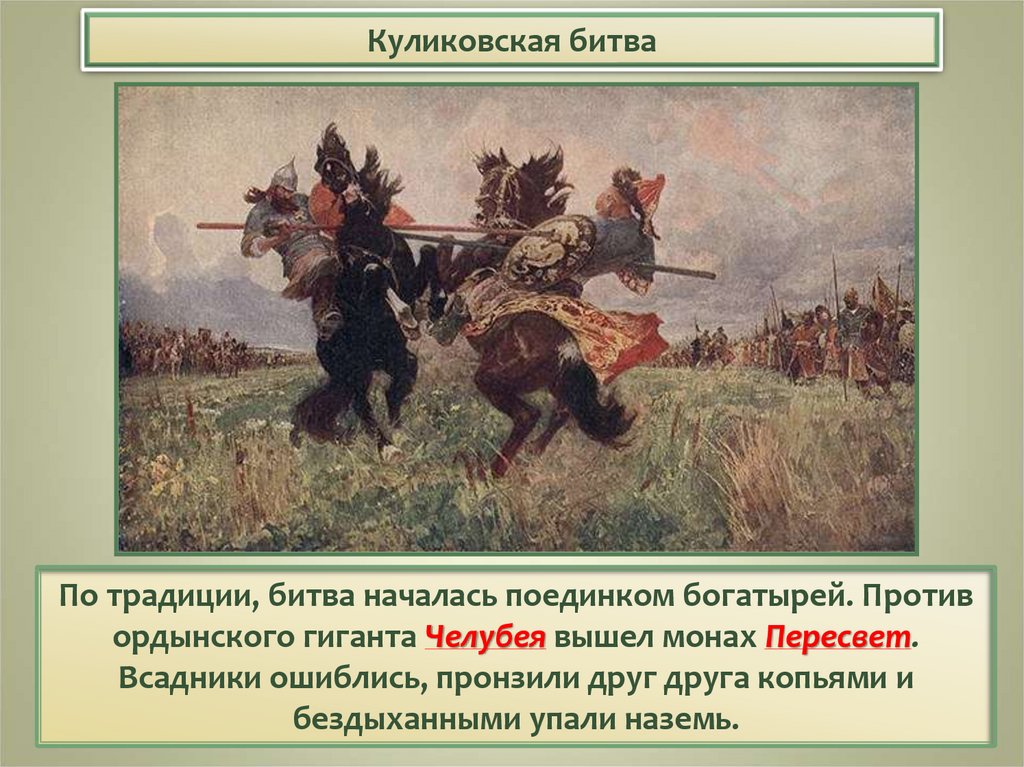

В-третьих, Куликовская битва — одна из крупнейших в тот период. Она действительно стала подвигом для современников. Неслучайно по этому поводу была создана целая мифология, былинная литература.

«Это крупнейшее сражение своего времени. Да, оно стоило колоссальных жертв, но это была победа, одержанная в первую очередь за счет полководческого искусства», — считает Гурьев.

Историки не пришли к единому мнению, кто придумал идею засадного полка, выход которого стал ключевым моментом битвы. Победа в Куликовской битве — это результат храбрости русских воинов-дружинников и торжество полководческого искусства. Это была полная и безоговорочная победа, которая привела к падению власти Мамая в Золотой Орде (который был вынужден бежать).

Что означала эта победа?

Мы не должны забывать, что победа на Куликовом поле при всем его моральном и военном значении не завершила процесс зависимости Руси от Орды. Ей был нанесен большой урон, но окончательной победы над монголами не произошло.

Ей был нанесен большой урон, но окончательной победы над монголами не произошло.

Ордынское иго продолжалось после Куликовской битвы еще ровно 100 лет — до стояния на реке Угре при Иване III. То есть еще ровно столетие Русь, хоть и формально, но находилась под властью ига.

Источник: wikipedia.org — Михаил Иванович Авилов

Почему вокруг этого события стали появляться исторические мифы?

Любое крупное историческое событие так или иначе обрастает мифами. События, которые никак не затронули современников и никак не остались в памяти ближайших потомков, не обрастают такими подробностями и не обретают свою мифологию.

А события грандиозные, большого исторического масштаба, вызывают колоссальный интерес и обрастают мифологией, потому что становятся инструментами формирования общественного сознания.

«Мифы в этом смысле — это народное представление о событии. Задача ученого историка — это осторожно, не трогая историческую память, выяснять истину: сколько на самом деле там было людей, кто реально командовал и так далее. А все эти альтернативные теории — это мода 1990-х годов, это общая тенденция по переписыванию нашей истории. Это касается и советской истории, и истории войны. То, что мы сейчас называем фальсификацией истории», — рассказывает историк.

А все эти альтернативные теории — это мода 1990-х годов, это общая тенденция по переписыванию нашей истории. Это касается и советской истории, и истории войны. То, что мы сейчас называем фальсификацией истории», — рассказывает историк.

Обычному, неподготовленному человеку читать научные труды и монографии скучно и непонятно. Но интересоваться и помнить о важнейших событиях нашей истории тем не менее нужно обязательно.

Куликовская битва в изображениях и картинах

«Дмитрий Донской на Куликовом поле». Кипренский, Орест Адамович, 1805 (1782-1836)

И, пригнувшись к земле головой

Говорит мой друг: «Острый меч свой,

Так недаром бой с татарами,

За святое дело мертвым идти !»

А. Блок. На Куликовом поле

Искусство и история. После выхода материала на ТО читатели предложили продолжение цикла, а также предложили конкретные темы для новых статей. Среди них – «Донской цикл» Глазунова. Но я посмотрел картины этого цикла, и подумал, что, может быть, будет интереснее сделать своеобразную выставку картин на тему Куликовской битвы, то есть рассмотреть не один-два, а множество узоров и сравнить, что есть что и к чему стремились их авторы. Тут, правда, вопрос выбора, так как картинок много. Но, на мой взгляд, важный принцип изображения. Кто-то копировал рериховскую манеру, кто-то васнецовскую, кто-то попал в эпос, а кто-то в реализм. В любом случае нас интересует не идея этих картин, а изображение оружия и доспехов. Я по-прежнему батальный жанр, но не что-то другое… начнем с девятнадцатого века.

Тут, правда, вопрос выбора, так как картинок много. Но, на мой взгляд, важный принцип изображения. Кто-то копировал рериховскую манеру, кто-то васнецовскую, кто-то попал в эпос, а кто-то в реализм. В любом случае нас интересует не идея этих картин, а изображение оружия и доспехов. Я по-прежнему батальный жанр, но не что-то другое… начнем с девятнадцатого века.

Вот картина О. А. Кипренского «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Что я могу сказать? Это было такое время! Все написано мастерски, но так и хочется над происходящим на полотне немного посмеяться. Принц: «Господи, ты мой Бог, я пошел! Мука моя невыносима!» Женщина у его ног (кстати, где женщина?): «Господи, спаси!». Мужчина в рваной рубахе: «Этот князь, язвенная вельма!». Воин в зеленом плаще: «Да и будь уверен, что это Князь древний Я глаз не разберу…» Воин в каске: «Князь плохой! Полей его, полей!»

Однако все это он рисовал по… заданию. Было решено! Эта Академия художеств в качестве экзаменационных испытаний предлагала своим выпускникам написать картину на тему «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Тем более было четко указано, как изображать князя:

Тем более было четко указано, как изображать князя:

«подчиниться великому князю Дмитрию Донскому, когда одержимость победой над Мамаем оставшиеся русские князья и другие воины находят его в роще почти при последнем издыхании, кровь еще текла из ран его: но радостная весть о полном поражении татар оживляет умирающего великого князя».

А вот что было сказано по мнению Академии на этой картине:

«Голова Великого Князя полна экспрессии. И радость победы, она обселете, купно с благодарностью Богу, живо изображена в томном взгляде его, смотрящего в небеса. Эта работа — первый опыт творчества этого молодого художника, питающегося большой надеждой».

И в конце концов, 1 сентября 1805 года, Кипренский был награжден за эту картину Большой золотой медалью.

Но отсутствие национального колорита не смущало ни автора, ни экзаменаторов, и, соответственно, не доспехи, не оружие, а картину мастера. И она точно соответствует эпохе и тогдашнему видению исторических реалий.

Впоследствии ряд художников последовали его примеру и получили соответствующее признание, но время шло, и люди стали обращать внимание на историю. Дошло до того, что Валентин Серов, например, заказавший «Битву…», не написал, да еще и деньги за нее выдал. А все потому, что они не совпадали с мнением заказчиков.

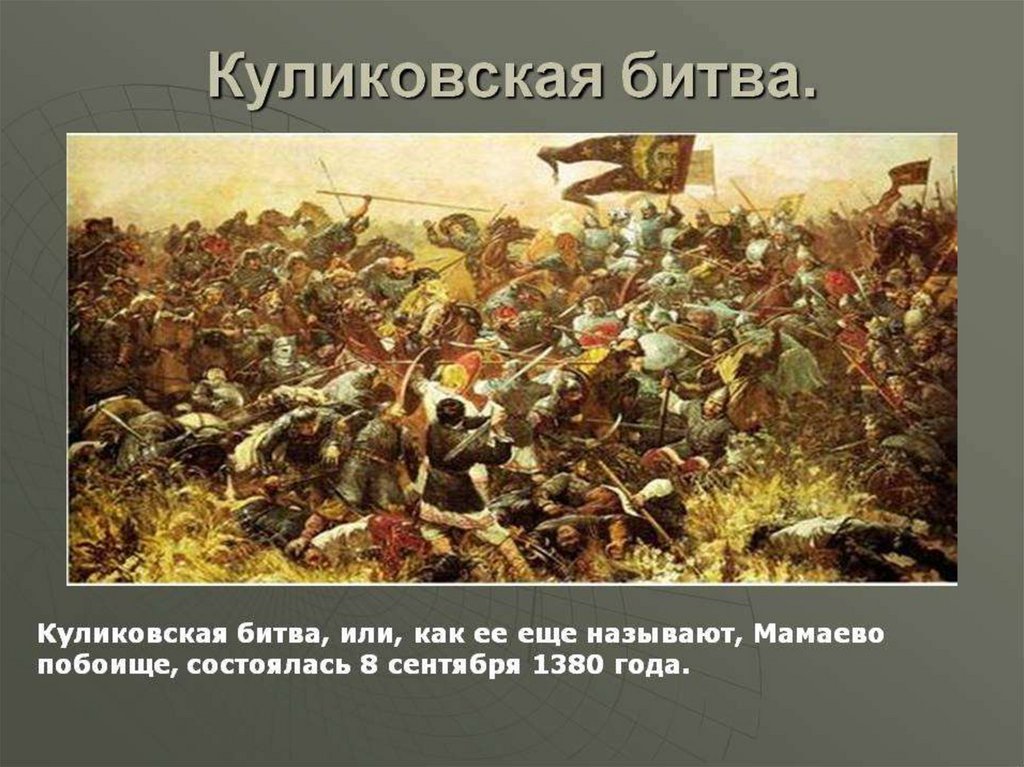

Потом пришел советский период, соцреализм, а с ним пришла и его классика. Например, так – известная всем со школьной скамьи картина Авилова Михаила Ивановича (1882-1954) «Дуэль на Куликовом поле», написана в 1943 году

Лично я бы поменял на ней только рисунок на щите у татарского воина. Показанные здесь раскрашенные, но на самом деле они были сделаны из веточек, обмотанных нитками, соединяющими одно кольцо с другим. Имел очень красивый узор, который дополнительно украшали пряжки и кисточки. Но, в принципе, это даже не замечание. Просто на момент реконструкции татарских щитов еще не было. А так по динамизму и экспрессии, и эпопея имеет ни пяди, не уступая исторической достоверности. На самом деле, это его полотно Авилов так задал планку настолько высоко, что всякому, кто возьмется писать на ту же тему, можно посоветовать только одно: долго-долго смотреть на эту картину и думать, а можно мне хотя бы приблизиться к этому. А если внутренний голос заставляет усомниться в своих силах – не трогайте!

На самом деле, это его полотно Авилов так задал планку настолько высоко, что всякому, кто возьмется писать на ту же тему, можно посоветовать только одно: долго-долго смотреть на эту картину и думать, а можно мне хотя бы приблизиться к этому. А если внутренний голос заставляет усомниться в своих силах – не трогайте!

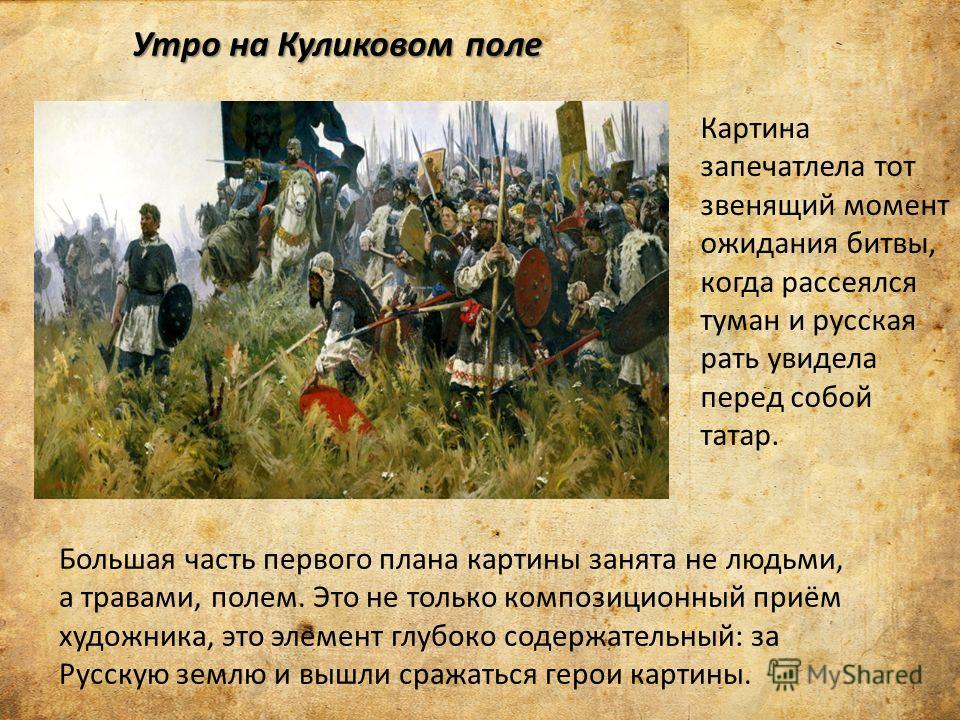

Средняя часть триптиха Ю. Ракша

К 1980 г. к 600-летию Куликовской битвы Ю. М. Ракша написал триптих «Куликово поле». Нас особенно интересует его средняя часть. И нравится ей «все такое». Но почему автор нарисовал воина слева, а со щитом на правой руке мушкетёра Бердыша, который он держит в левой руке? Даже если он левша, рубить вражеские молоты одной рукой невозможно, а двумя щит неудобно. А мелочи портят все впечатление от картины.

Художник Ю.П.Пантюхин также создал триптих, в левой части которого разместили Александра Невского, в центре – Дмитрия Донского, а в правой – Минина и Пожарского

Нравится Что? То, как автор выписал каски. Наконец-то они такие, какими должны быть. Непонятно, зачем налокотники, которые он изобразил слева и справа, входные на кисть. И что интересно – куда его взял автор? Есть ли налокотники в шрифтах Armoury Board или GIM? А если что-то подобное и есть, то оно не может относиться к эпохе Александра Невского. Не было тогда ни нас, ни западных рыцарей. Впрочем, о Невском мы вам уже рассказывали… Здесь в глаза бросаются две детали: нагрудные восьмиугольные плиты обоих князей. Видно, что художник очень им понравился. Но не тогда! От зарзаленых доспехов Дмитрия отделяло не менее 200 лет. А если нет, то зачем ты рисуешь? И смешно читать описания всех этих картин, сделанные искусствоведами. Отмечаются «неоднозначные взгляды», и сквозняки в уверенных позах, и люди на заднем плане, поддерживающие своего лидера. А что Вы, уважаемый, я вижу какие-то другие базовые вещи, которые художник нарисовал «как посмотреть», хотя надо бы попробовать нарисовать из того. Так что у нас исторического фэнтези и сегодня пруд пруди.

Наконец-то они такие, какими должны быть. Непонятно, зачем налокотники, которые он изобразил слева и справа, входные на кисть. И что интересно – куда его взял автор? Есть ли налокотники в шрифтах Armoury Board или GIM? А если что-то подобное и есть, то оно не может относиться к эпохе Александра Невского. Не было тогда ни нас, ни западных рыцарей. Впрочем, о Невском мы вам уже рассказывали… Здесь в глаза бросаются две детали: нагрудные восьмиугольные плиты обоих князей. Видно, что художник очень им понравился. Но не тогда! От зарзаленых доспехов Дмитрия отделяло не менее 200 лет. А если нет, то зачем ты рисуешь? И смешно читать описания всех этих картин, сделанные искусствоведами. Отмечаются «неоднозначные взгляды», и сквозняки в уверенных позах, и люди на заднем плане, поддерживающие своего лидера. А что Вы, уважаемый, я вижу какие-то другие базовые вещи, которые художник нарисовал «как посмотреть», хотя надо бы попробовать нарисовать из того. Так что у нас исторического фэнтези и сегодня пруд пруди.

Например, готовил этот материал, просматривал Сеть, а потом: «Три тысячи шестьсот тяжеловооруженных генуэзских морских пехотинцев представляли собой грозную силу». Откуда на Куликовом поле взяли ровно 3600 генуэзских морпехов и 400 арбалетчиков, когда мы не знаем даже количества войск на поле боя? Моя мать наняла? Где? В Кафе, в Судаке? Да столько воинов во всей Генуе не было. Магистраты вели учет и набирали солдат десятками, и те были счастливы. Но главное не это, а откуда источник, откуда у автора эти цифры: 3600 копейщиков и 400 арбалетчиков? Я помню в 1980 изданий назвали цифру 1000 генуэзцев, и она была подвергнута сомнению. А потом… умноженные на почкование?

А вот фото Ильи Глазунова Я даже объяснить не могу… Не знаю с чем такое может быть связано. И самое главное – почему? Ни поз, ни деталей, ни смысла. Кони скачут в разные стороны, Глазунов вместо Пересвета курирует копье, как авиловское, в любую погоду, держит его, как ветку… Не понимаю, как. И татарин до сих пор двумя руками вонзается в него – хватка, не пользовавшаяся ею, наверное, лет пятьсот как минимум! Да и лошадь под ним какая-то «извращенная» — круп и шея в одну сторону, голова в другую. .. Сценик — это хулиганство, а не искусство!

.. Сценик — это хулиганство, а не искусство!

А вот еще одна его картина в узнаваемом рериховском стиле. Но посмотрите на полуголого татарина справа. Почему художник надел на голову шлем самурайской эпохи Нанбокутё? Откуда взялся этот воин? Монголы вторглись в Японию на столетие раньше… Я имею в виду те шлемы в 1380 году у воинов матери быть не могло, как в 1274 и 1281 годах, когда один из предков того… нищий мог прихватить шлем как трофей , Кабуто с такой кувагатой просто не существовало. Честно говоря, эти ошибки противно даже комментировать

Следует отметить, что в последние годы художники стали более требовательны к себе в отношении изображения исторических реалий.

Например, картина Белюкина Дмитрия Медведева (1962 г.), «Дмитрий Донской», 2015 г. Панцирь – «Кованая армия», хотя неплохо было бы показать пластины к кольчуге. Насчет навершия меча спорно, но… в общем — почему бы и нет?

Мне нравится князь Дмитрий в образе Кириллова, Сергей Александрович (1960 г. р.) «Дмитрий Донской», 2005

р.) «Дмитрий Донской», 2005

А Булаву так можно. И бронеплита показана очень реалистично. Даже латные поножи на ногах… Ну, может быть и так. Вот просто какой-то щит это фантастика! Где он замечен? Где, в каком музее этот электрод видел, не знаю. Но… щиты никогда не были просто деревянными! Это не дверь в загородный флигель! Их обшивали тканью или кожей, или кожей и холстом, грунтовали и красили, как даже есть сообщения летописцев, писавших о русских червленых щитах. Крест, выросший на нем, нарисовал наименее известный персонаж, изображенный на наших щитах.

Присекин Сергей Николаевич (1958-2015) «победа». Здесь, в Княже, правда, тоже зеркало, но он, хоть, хоть далеко

Рыженко Павел Викторович (1970-2014) «Благословение преподобного Сергия», 2005

Опять вот оно. .. почему бы и нет?! Все написано очень аккуратно, что-то, ну не очень, но терпимо, в пределах статистической погрешности между типичным и уникальным. То есть, по крайней мере, у нас на картине были такие маляры, на которых вполне можно смотреть без стыда! Это еще совсем немного, а сюжет и эпос в картинах наших мастеров могут сосуществовать, не мешая друг другу.

То есть, по крайней мере, у нас на картине были такие маляры, на которых вполне можно смотреть без стыда! Это еще совсем немного, а сюжет и эпос в картинах наших мастеров могут сосуществовать, не мешая друг другу.

что нельзя делать, традиции, молитва — Украина — tsn.ua

Дмитров Отцовская суббота — один из поминальных дней в году, когда верующие чтят память усопших предков и молятся за их души. Читайте в материале ТСН.ua, когда Дмитровская поминальная суббота, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Церковью установлены специальные дни, когда верующие могут помолиться за умерших родственников, почтить их память и посетить могилы на кладбище. Их называют поминальными или родительскими субботами. Таких дат в году восемь. В ноябре верующие чтят умерших родственников 9 числа.0069 Память Дмитрия Суббота .

Когда Дмитровская суббота в 2022 году

День памяти Дмитрия Солунского всегда приходится на следующую субботу перед празднованием дня памяти Дмитрия Солунского (8 ноября). Если посмотреть на календарь, то 2022 г. Дмитров Отцовской субботой будет 5 ноября .

Если посмотреть на календарь, то 2022 г. Дмитров Отцовской субботой будет 5 ноября .

История важной даты

Первые сведения об этом событии относятся к 14 веку. Есть такая версия происхождения поминальной субботы. После Куликовской битвы князь, считавший Дмитрия Солунского своим наместником и покровителем, призвал христиан почтить память 250 000 воинов, ежегодно павших в боях.

Со временем Дмитровская Отцовская суббота стала общим днем памяти. Поэтому православные стали поминать в своих молитвах не только воинов, но и их близких, покинувших этот мир. С тех пор в храмах традиционно проводится заупокойная литургия, после которой люди отправляются на кладбища к могилам умерших родственников.

Есть и другая версия происхождения этого памятного субботника. Есть мнение, что издавна украинцы поминали умерших в конце осени. И с приходом христианства эта традиция осталась.

Чем заняться: традиции предков

Дмитровская памятная суббота: чем заняться / Фото: pixabay. com

com

Традиционно в этот день три буханки хлеба и те блюда, которые пришлись по вкусу усопшему, приносили в церковь еще при жизни. По народным поверьям: первый каравай хлеба давали тем предкам, которые давно умерли, второй – дедушкам и бабушкам ближайшего поколения, а третий – всем христианам, погибшим насильственной смертью на войне. .

Ужин в день памяти Дмитрия Суббота тоже был особенным. Уже в пятницу наши предки начинали поминать усопших. К ужину им пришлось купить новую белую скатерть, чтобы украсить стол. Приготовлены традиционные блюда . В частности, узвар, кутья, пироги, блины. Не забывали и о еде, которую любил усопший при жизни.

Во время поминальной трапезы каждый член семьи должен был положить по одной ложке еды на отдельную тарелку. Затем его оставляли на столе – на дегустацию усопшему. Считалось, что ночью души родственников возвращаются в свои дома, чтобы поужинать с потомками. Рядом с тарелкой обязательно поставьте миску с водой и оставьте полотенце. Это делалось для того, чтобы они могли умыться после еды.

Это делалось для того, чтобы они могли умыться после еды.

Суббота памяти Дмитрия была днем, когда помогал бедным и голодным . Они всегда раздавали милостыню, просили помолиться за души и оставляли для этого пироги. Существовало даже поверье – если в этот день ходит много стариков, то это хороший знак. Бог, по поверьям, посылает умерших на Землю именно в виде старцев. Они идут и смотрят, как живут их потомки. Поэтому, увидев старика, сразу позвали его к столу, сказав: « Иди, дедушка, обедать! ».

Верующие приходят в церковь еще до Рождества, в пятницу. В это время в храмах служится большая панихида (парастас). Заранее готовятся записки с именами усопших и приносят пресный хлеб, сладости, овощи, фрукты.

Дмитровская поминальная суббота: что нельзя делать

В Дмитровскую Отцовскую субботу нельзя ругать покойников дурным словом . Стоит говорить только хорошее. У украинцев и некоторых других народов (например, в Италии) есть традиция носить алкогольные напитки на кладбище и распивать их там. Однако Церковь категорически запрещает это делать. Алкоголь (кроме кахора) и мясные блюда в этот день нельзя проносить даже в храм.

Однако Церковь категорически запрещает это делать. Алкоголь (кроме кахора) и мясные блюда в этот день нельзя проносить даже в храм.

В этот день лучше воздержаться от шумных вечеринок, гуляний, танцев . Проведение таких торжеств в Дмитровскую субботу считается большим грехом. Но не стоит лить слезы или грустить. Церковь рекомендует провести этот день в молитве, вспоминая тех, кого уже нет с нами.

Народные приметы

По народным поверьям святой Дмитрий приносит с собой зиму. Считалось также, что он закрывает землю ключом, который позже весной откроет святой Юрий (6 мая).

Молитва на Дмитровский помин Суббота

Читают в этот день молитву о всех усопших :

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих (имена), родных моих (имена), благодетелей моих (имена), и всех, положивших жизнь свою за волю Украины (имена), и всех христиан, и всякую душу, упокоившуюся и нуждающуюся в Твоем Милосердии, и прости им все грехи их, свободные и несвободные, и подай им Царство Небесное и сотвори им вечную память.