Содержание

Калинов мост (мифология) | это… Что такое Калинов мост (мифология)?

Толкование

- Калинов мост (мифология)

- Эта статья о мифологическом Калиновом мосте; о группе см. Калинов Мост (группа)

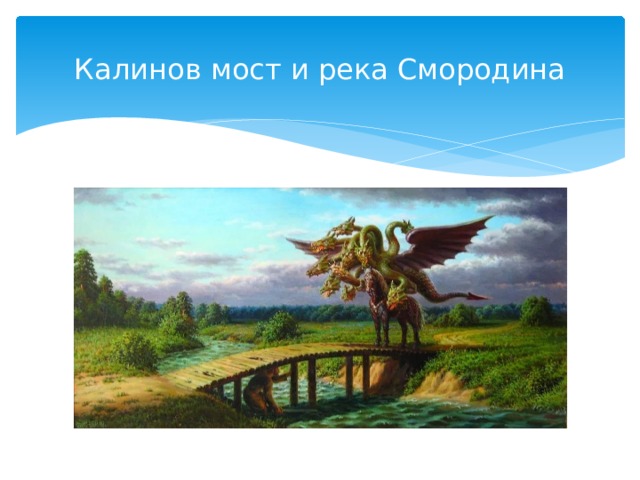

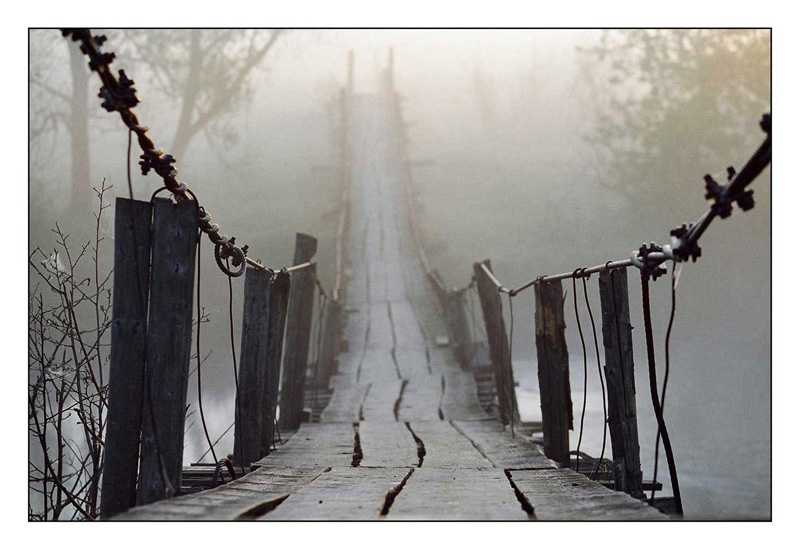

Кали́нов мост в русских былинах соединяет берега речки Смородина, на одном берегу которой находится Навь, на противоположном — Явь. Иными словами — мост между миром живых и миром мертвых[1].

Содержание

- 1 Происхождение

- 2 Местоположение

- 3 Сюжет

- 3.1 Мифология

- 3.2 Свадебные обряды

- 3.3 Похоронные обряды

- 4 Примечания

- 5 Ссылки

Происхождение

Название моста не имеет ничего общего с растением калина. На древнерусском языке словом «калина» означало раскаленное состояние металла[2].

Очевидно, всему виной речка Смородина, иначе называемая Огненной.

Очевидно, всему виной речка Смородина, иначе называемая Огненной.Местоположение

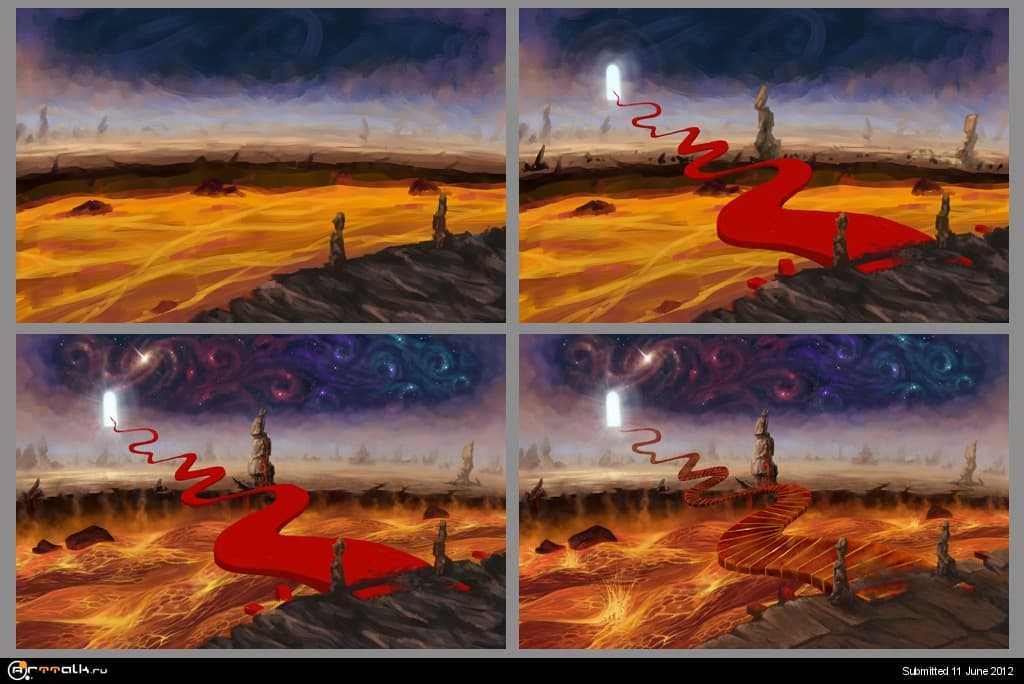

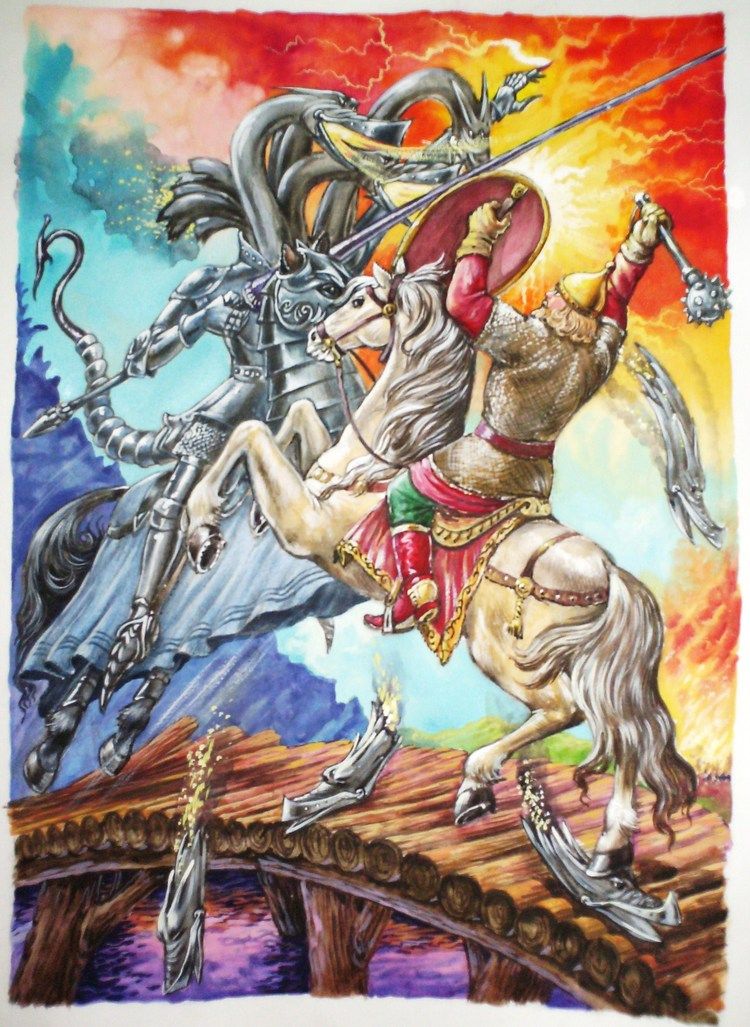

Калинов мост перекинут над рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь. Мост, являющийся границей, последним рубежом, перед царством Мораны, охраняется Трёхглавым Змеем. Именно по этому мосту души переходят в царство мёртвых. И именно здесь герои (витязи, богатыри) сдерживают угрожающие добру силы зла (в лице различных змеев).

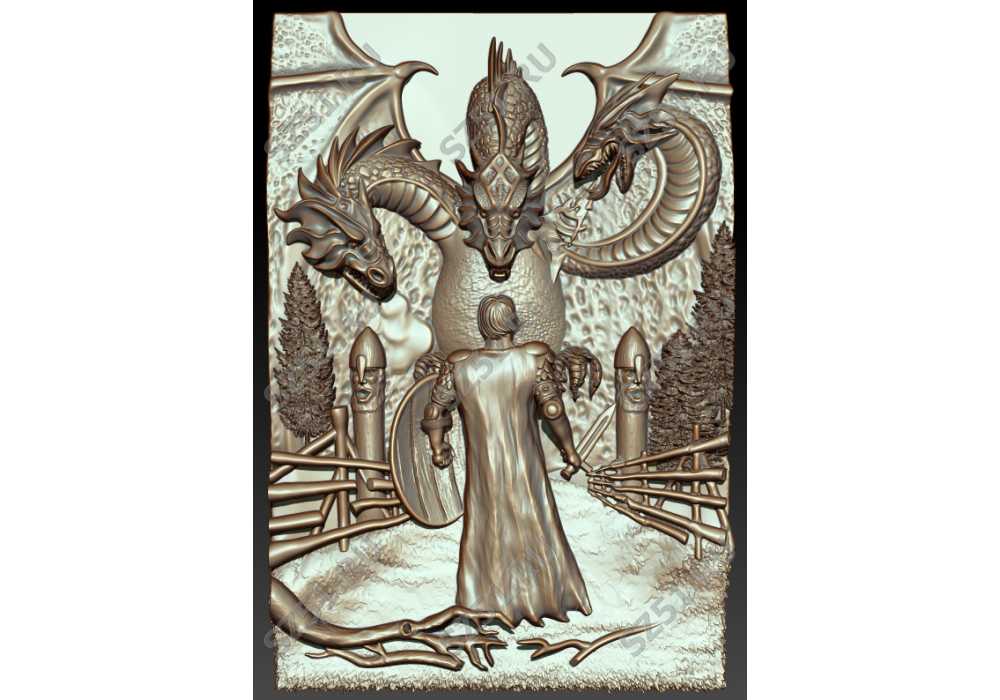

Константин Васильев «На Калиновом мосту», 1974 год

Некоторые аналитики, указывают месторасположения моста в районе реки Кызылсу (Приэльбрусье), олицетворяемой с рекой Смородиной[3].

Сюжет

Образ Калинового моста, как некоего рубежа, встречается во многих легендах, сказаниях, а так же обрядах и заговорах. И нередко, значения этого символа были координально противоположны. Так, в одно время, фраза Перейти Калинов мост — означала смерть, а в другое время, фраза Встречаться с кем-либо на Калиновом Мосту — означала любить[4].

Мифология

Существует множество былин и легенд, по сюжету которых на Калиновом мосту происходит единоборство героя (витязя, богатыря) со змеем, что является олицетворением битвы добра и зла. К ним можно отнести:

- Русскую народную сказку «Бой на калиновом мосту» (иначе «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»), где трое Иванов (Иван-царевич, Иван-попович и Иван-крестьянский сын) бьются на Калиновом мосту, защищая Русь, с Чудо-Юдами (шести-, девяти- и двенадцатиголовыми змеями).

- Русскую народную сказку «Иван-Быкович» (иначе «Иван — коровий сын»), которая является лишь интерпритацией предыдущей. Здесь Иван всего один, а вот Чудо-Юд столько же.

- Сказку Алексей Толстого «Топор», в которой главный герой (Топор) — образ темной силы, порождение Нави, пытается проникнуть в Явь, но Калинов мост — образ светлой силы, ему противостоит.

Свадебные обряды

Образ Калинового моста использовался в свадебных обрядах песнях, где являлся символом перехода из одной ипостаси в другую: переход из девичества в замужество.

Часто использовались в песнях на девешнике и во время причитаний невесты.

Часто использовались в песнях на девешнике и во время причитаний невесты.Да от этой баенки до горенки

Да есть и мостики калиновы

Перекладины малиновы,

Да есть и столбики точеные,

Да есть головки золоченые

Да на этих-то головочках

Да там сидят да птицы-пташицы.

Они поют да жалобнешенько,

Ой, жалки песенки да с горючими слезами.[5]Похоронные обряды

Во время похорон, процессия, под причитания плакольщиц, должна была перейти символический Калинов мост, тем самым облегчить доставку души покойного в другой мир, и усложнить возможность ее возвращения. Например, в сказке Алексей Ремизова «Кострома» (часть «Весна-Красна» в сборнике «Посолонь»), воспроизводится процесс похорон, с переходом Калинова моста. Иногда, переход по Калиновому мосту означал лишь расстование с молодостью.

Примечания

- ↑ Пропп. В. Я. Русская сказка. — М.: Лабиринт, 2000. — С. 232.

- ↑ Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля Значение слов (рус.

). Словарь Даля на Яндекс.

). Словарь Даля на Яндекс. - ↑ Славяно-Скифские храмы в Приэльбрусье (рус.). Проект Русская Цивилизация (2007-10-11). Проверено 3 июня 2009.

- ↑ Вакуров В. Н. Калина жаркая // Русский язык за рубежом : Журнал. — 1990. — № 4.

- ↑ Колпаков Н. П. Причитания // Колпаков Н. П. Лирика русской свадьбы : Литературные памятники. — Л.: Наука, 1973.

Ссылки

- Русская народная сказка «Бой на калиновом мосту».

- Мифологемы «Калинов мост» и «речка Смородина» в устном народном творчестве и произведениях писателей XX века.

Wikimedia Foundation.

2010.

Поможем написать реферат

- Калиновка

- Калиновка (Сергиевский район Самарской области)

Полезное

Калинов мост (мифология) | это… Что такое Калинов мост (мифология)?

Толкование

- Калинов мост (мифология)

- Эта статья о мифологическом Калиновом мосте; о группе см.

Калинов Мост (группа)

Калинов Мост (группа)

Кали́нов мост в русских былинах соединяет берега речки Смородина, на одном берегу которой находится Навь, на противоположном — Явь. Иными словами — мост между миром живых и миром мертвых[1].

Содержание

- 1 Происхождение

- 2 Местоположение

- 3 Сюжет

- 3.1 Мифология

- 3.2 Свадебные обряды

- 3.3 Похоронные обряды

- 4 Примечания

- 5 Ссылки

Происхождение

Название моста не имеет ничего общего с растением калина. На древнерусском языке словом «калина» означало раскаленное состояние металла[2]. Очевидно, всему виной речка Смородина, иначе называемая Огненной.

Местоположение

Калинов мост перекинут над рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь. Мост, являющийся границей, последним рубежом, перед царством Мораны, охраняется Трёхглавым Змеем. Именно по этому мосту души переходят в царство мёртвых.

И именно здесь герои (витязи, богатыри) сдерживают угрожающие добру силы зла (в лице различных змеев).

И именно здесь герои (витязи, богатыри) сдерживают угрожающие добру силы зла (в лице различных змеев).Константин Васильев «На Калиновом мосту», 1974 год

Некоторые аналитики, указывают месторасположения моста в районе реки Кызылсу (Приэльбрусье), олицетворяемой с рекой Смородиной[3].

Сюжет

Образ Калинового моста, как некоего рубежа, встречается во многих легендах, сказаниях, а так же обрядах и заговорах. И нередко, значения этого символа были координально противоположны. Так, в одно время, фраза Перейти Калинов мост — означала смерть, а в другое время, фраза Встречаться с кем-либо на Калиновом Мосту — означала любить[4].

Мифология

Существует множество былин и легенд, по сюжету которых на Калиновом мосту происходит единоборство героя (витязя, богатыря) со змеем, что является олицетворением битвы добра и зла. К ним можно отнести:

- Русскую народную сказку «Бой на калиновом мосту» (иначе «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»), где трое Иванов (Иван-царевич, Иван-попович и Иван-крестьянский сын) бьются на Калиновом мосту, защищая Русь, с Чудо-Юдами (шести-, девяти- и двенадцатиголовыми змеями).

- Русскую народную сказку «Иван-Быкович» (иначе «Иван — коровий сын»), которая является лишь интерпритацией предыдущей. Здесь Иван всего один, а вот Чудо-Юд столько же.

- Сказку Алексей Толстого «Топор», в которой главный герой (Топор) — образ темной силы, порождение Нави, пытается проникнуть в Явь, но Калинов мост — образ светлой силы, ему противостоит.

Свадебные обряды

Образ Калинового моста использовался в свадебных обрядах песнях, где являлся символом перехода из одной ипостаси в другую: переход из девичества в замужество. Часто использовались в песнях на девешнике и во время причитаний невесты.

Да от этой баенки до горенки

Да есть и мостики калиновы

Перекладины малиновы,

Да есть и столбики точеные,

Да есть головки золоченые

Да на этих-то головочках

Да там сидят да птицы-пташицы.

Они поют да жалобнешенько,

Ой, жалки песенки да с горючими слезами.[5]Похоронные обряды

Во время похорон, процессия, под причитания плакольщиц, должна была перейти символический Калинов мост, тем самым облегчить доставку души покойного в другой мир, и усложнить возможность ее возвращения.

Например, в сказке Алексей Ремизова «Кострома» (часть «Весна-Красна» в сборнике «Посолонь»), воспроизводится процесс похорон, с переходом Калинова моста. Иногда, переход по Калиновому мосту означал лишь расстование с молодостью.

Например, в сказке Алексей Ремизова «Кострома» (часть «Весна-Красна» в сборнике «Посолонь»), воспроизводится процесс похорон, с переходом Калинова моста. Иногда, переход по Калиновому мосту означал лишь расстование с молодостью.Примечания

- ↑ Пропп. В. Я. Русская сказка. — М.: Лабиринт, 2000. — С. 232.

- ↑ Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля Значение слов (рус.). Словарь Даля на Яндекс.

- ↑ Славяно-Скифские храмы в Приэльбрусье (рус.). Проект Русская Цивилизация (2007-10-11). Проверено 3 июня 2009.

- ↑ Вакуров В. Н. Калина жаркая // Русский язык за рубежом : Журнал. — 1990. — № 4.

- ↑ Колпаков Н. П. Причитания // Колпаков Н. П. Лирика русской свадьбы : Литературные памятники. — Л.: Наука, 1973.

Ссылки

- Русская народная сказка «Бой на калиновом мосту».

- Мифологемы «Калинов мост» и «речка Смородина» в устном народном творчестве и произведениях писателей XX века.

- Эта статья о мифологическом Калиновом мосте; о группе см.

Wikimedia Foundation.

2010.

Нужно решить контрольную?

- Калиновка

- Калиновка (Сергиевский район Самарской области)

Полезное

Правия/Прав, Явия/Явь и Навия/Навь — Три сферы славянской мифологии — Славянская суббота

Славянская суббота, опубликованная на этой неделе, посвящена теме, вызывающей небольшое противоречие из-за отсутствия первоисточников славянской мифологии: царства Правия (или Прав), Джавия (или Яв) и Навия (или Нав).

(Обновлено за июнь 2021 г.) Примечание. Если вам нравится славянская мифология, ознакомьтесь с «Кинжал на ветру» , первой книгой из моей славянской фэнтезийной серии «Хроники изморози». Вы также можете подписаться на мой ежемесячный информационный бюллетень, чтобы получать обновления и бесплатные новеллы (такие как приквел, The Rider in the Night ) действие происходит в мире сериала.

Существует множество историй славянской загробной жизни, а также места обитания богов (отсюда и споры), но одна из самых популярных – это история Трех Царств. Вероятнее всего, у славян разных территорий и периодов времени существовало множество верований. В любом случае, это система, которую я использую в своей серии книг, так что это забавное место для начала. Мы можем взглянуть на некоторые другие истории в другом посте. А пока давайте погрузимся в каждое из царств и их роль в славянском мифе.

Вероятнее всего, у славян разных территорий и периодов времени существовало множество верований. В любом случае, это система, которую я использую в своей серии книг, так что это забавное место для начала. Мы можем взглянуть на некоторые другие истории в другом посте. А пока давайте погрузимся в каждое из царств и их роль в славянском мифе.

Мировое Древо

Мировое Древо – Ось мира

Прежде чем мы сможем обсудить царства, давайте поговорим о Славянском Мировом Древе. Иггдрасиль в скандинавской мифологии — самый известный пример мирового древа, но у славян он совсем другой (и более простой).

Славянское Мировое Древо — это дуб, священное дерево, которое невероятно важно во всей славянской мифологии. В его основе лежит Навия, царство мертвых/преисподней. Здесь обитает бог Велес (Велес). Ствол дерева — Джавия, царство живых. А среди ветвей находится Правия, царство богов, которым правит бог-громовержец Перун.

Навия – Царство мертвых

В славянской мифологии, в отличие от христианских верований, не было рая и ада. Все, кто прожил в целом позитивную жизнь и не умер «неестественной» смертью, отправились в Навию. Тем не менее, те, кто либо обидел многих людей в жизни, либо пострадал в жизни значительно, могут стать демонами (о многих из которых мы говорили) и никогда не увидеть Навию.

Все, кто прожил в целом позитивную жизнь и не умер «неестественной» смертью, отправились в Навию. Тем не менее, те, кто либо обидел многих людей в жизни, либо пострадал в жизни значительно, могут стать демонами (о многих из которых мы говорили) и никогда не увидеть Навию.

Славяне верили, что после смерти душа покидала тело и сорок дней скиталась по Джавии, часто в виде птицы. Они посещали места, где побывали в жизни, и мучили тех, кто их обидел. Затем, по истечении этих сорока дней, они пойдут по течению рек до реки Смородины.

Смородина, она же «вонючая река», была славянской версией реки Стикс и горела огнем. Он стоял у входа в Навию и охранялся żmij , драконом-оборотнем из славянских мифов. Теоретически работа этого существа могла заключаться в том, чтобы не допустить проникновения демонов и живых в подземный мир, но об этом мало что написано. Мертвые должны были пересечь Калинов мост через реку, чтобы пройти в Навию, и некоторые истории рассказывают о том, что żmij усложняют дело. В некоторых рассказах Марзанна, богиня зимы и смерти, также имеет свой зеркальный дворец в конце Калинова моста.

В некоторых рассказах Марзанна, богиня зимы и смерти, также имеет свой зеркальный дворец в конце Калинова моста.

A żmij

Как только души достигли Навии, предательство считалось оконченным. Царство Велеса представляло собой море холмистых равнин — близкое к раю, если не к раю для славян, ориентированных на сельское хозяйство. Он сидел в болотах в самом сердце Навии, где корни Мирового Древа встречались с его царством.

В разное время года души могли вернуться к тем, кого они любили в Явии, в виде ворон зимой и аистов и козодоев летом. Визиты были временными, но показали вечную связь между царствами, которая, как часто считали славяне, может стать размытой.

Джавия – Царство живых

Сама по себе Джавия говорит сама за себя. Это известный мир у ствола дерева. Люди жили там вместе с духами, как положительными, так и озорными.

Боги наблюдали за всем этим, как далекие гиганты. Иногда они вмешивались напрямую, но в славянской мифологии часто считается, что боги держали эту дистанцию больше, чем греческие. При этом существует множество историй об участии богов в Джавии, а также об их столкновениях за власть (особенно Перуна против Велеса). Считается, что многие боги жили по всей Джавии. Мир славян включал в себя множество темных и далеких лесов и морей, и это были дома богов (если не в Правии), демонов, ведьм и духов.

При этом существует множество историй об участии богов в Джавии, а также об их столкновениях за власть (особенно Перуна против Велеса). Считается, что многие боги жили по всей Джавии. Мир славян включал в себя множество темных и далеких лесов и морей, и это были дома богов (если не в Правии), демонов, ведьм и духов.

Лес может быть опасным местом.

Джавию часто считали темным и суровым местом. В отличие от вечных равнин Навии, жизнь древних славян часто была холодной, опасной и неумолимой. Возможно, поэтому так много богов наделены как положительными, так и отрицательными чертами по отношению к людям, потому что часто время в Джавии сопровождалось большими страданиями. Были положительные стороны весны и лета, урожай осенью, но также и смерть зимы.

Правиа – царство богов

Часто считается, что царства Джавия и Навия связаны с хаосом. В свою очередь, это делает Правию царством порядка.

Перун, изображенный в виде орла среди ветвей дуба, взирает на другие царства из Прави. Он глава богов, и хотя о самой Правии известно немного, роль Перуна как вестника справедливости здесь должна сыграть свою роль.

Он глава богов, и хотя о самой Правии известно немного, роль Перуна как вестника справедливости здесь должна сыграть свою роль.

Следует повторить, что Правия тоже не рай. Хотя некоторые утверждают, что самые героические и чистые люди могут войти в Правию, это не считается «хорошим местом» по сравнению с Навией как «плохим местом». Навия сама по себе близка к раю, поэтому Правия не обязательно должна быть таковой. Это царство богов, чтобы наблюдать за миром.

Перун, бог правосудия и грома

Боги часто считают Три Царства конфликтующими. Велес и Перун сталкиваются с противоположных концов Мирового Древа. Некоторые истории рассказывают о богине Дзеванне, пытающейся свергнуть своего отца и заявить о своем праве на владения. В конце концов, мы не знаем всего о мирах, но интересно увидеть, как они соотносятся и чем отличаются от других мифологий.

Вот и все на славянскую субботу этой недели. Обязательно следите за новыми сообщениями на следующей неделе, и если вы не видели полную серию сообщений, обязательно ознакомьтесь с ними.

*Как всегда небольшое предупреждение. Славянская мифология широка и не записана во многих первоисточниках, поэтому существует множество интерпретаций. Интерпретации, которые я использую здесь, взяты из источников, которые я считаю надежными, а также некоторой творческой свободой для моей серии книг.

Цикл жизни и смерти: славянские богини Морана и Весна

Обновлено

29 июня, 2021 — 19:45

Вероника Паркес

Вечно переплетенные Морана, богиня зимы и смерти, и Весна, богиня весны и возрождения, не могли существовать друг без друга. Однако они не могли существовать в одном и том же месте в одно и то же время. Это силы, которые заставляли древний славянский мир вращаться в цикле смерти и возрождения. Одну богиню любили за ее красоту и щедрость, другую боялись и ненавидели за уродство и темноту. Современные традиции являются отголоском того, как эти двое когда-то прославлялись и ритуально убивались, и они показывают, насколько взаимосвязанными были и остаются богини.

Одну богиню любили за ее красоту и щедрость, другую боялись и ненавидели за уродство и темноту. Современные традиции являются отголоском того, как эти двое когда-то прославлялись и ритуально убивались, и они показывают, насколько взаимосвязанными были и остаются богини.

Морана, богиня зимы и смерти

Широко известная как Марзанна, ее польское имя, Морана (как она известна на чешском, словенском, сербском и хорватском языках) — славянская богиня зимы и смерти. Также известна как Море на литовском языке, Морена на словацком и русском языках и Мара на белорусском и украинском языках. Некоторые ученые считают, что этимология ее имени происходит от протоиндоевропейского названия смерти «мор» или «мар» или от латинского слова «смерть» «морс». Однако неясно, является ли это истинным происхождением ее имени из-за ее истории, поскольку она вписывается в славянскую мифологию, как будет обсуждаться позже.

Хотя ее сравнивают с греческой богиней Гекатой в отношении колдовства, а также с римской Церерой, богиней земледелия, есть некоторые явные отличия, которые отличают ее от этих схожих традиций. Чаще всего ее считают вестницей смерти, как это видно из славянской мифологии, когда Морана соблазнила Дазьбога, бога солнца. Как только Дазбог перешел к другому любовнику, Морана отравила его. В отместку Дазьбог сжег Морану и изгнал ее в Навь (подземный мир в славянской мифологии).

Чаще всего ее считают вестницей смерти, как это видно из славянской мифологии, когда Морана соблазнила Дазьбога, бога солнца. Как только Дазбог перешел к другому любовнику, Морана отравила его. В отместку Дазьбог сжег Морану и изгнал ее в Навь (подземный мир в славянской мифологии).

- Велес и Перун: легендарная битва двух славянских богов

- Русалка: мифическая славянская русалка

- Баба Яга, загадочная старуха славянского фольклора

Эта история возмездия совпадает с движением солнца в течение года; было поверье древних славян, что солнце зимой спускалось в подземное царство. В этом смысле Морана буквально означает зиму; она притягивает Дазбога в свои объятия на всю зиму, но он вырывается на свободу вовремя, чтобы принести весну.

Дажбог (автор: М. Пресняков, 1998) ( CC BY-SA 3.0 )

Существует множество источников, дополняющих полноту повествования о славянской мифологии. Пока вышеописанная история лишь одна из составляющих. Другие рассказы, особенно среди русских, рассказывают о том, что Морана живет в «зеркальном дворце», попасть в который можно только через Калинов мост. Дворец охраняется змеями и представляет собой место, которое у славян ассоциируется с похоронами, еще раз показывая ее роль богини смерти и подземного мира.

Пока вышеописанная история лишь одна из составляющих. Другие рассказы, особенно среди русских, рассказывают о том, что Морана живет в «зеркальном дворце», попасть в который можно только через Калинов мост. Дворец охраняется змеями и представляет собой место, которое у славян ассоциируется с похоронами, еще раз показывая ее роль богини смерти и подземного мира.

В то время как большинство традиций указывает на ее роль богини смерти, другая традиция утверждает, что она не всегда была воплощением смерти. На самом деле там говорится, что когда-то она была богиней плодородия и жизни, но вскоре превратилась в злую, смертоносную старуху. Именно эта история заставляет усомниться в том, что ее имя произошло от слова «смерть» на многих языках, поскольку когда-то она была богиней жизни с таким же именем.

Изображение Мораны (Богини Смерти). Чешская Республика. ( CC BY-SA 3.0 )

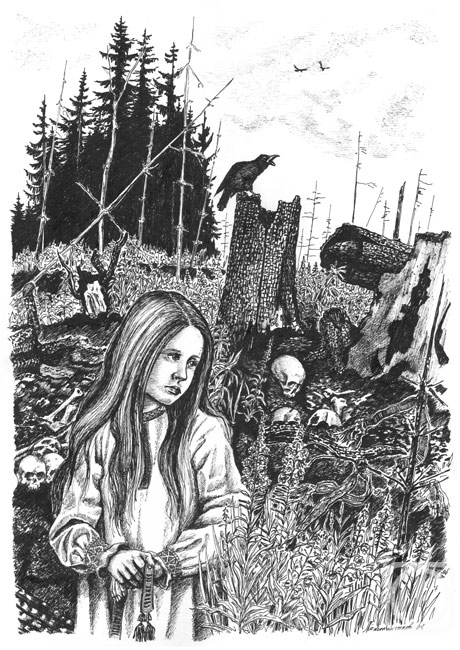

Чаще всего ее изображают в виде женщины устрашающего вида, с бледной кожей, длинными темными волосами, а иногда и с когтями и клыками волка. Иногда ее сравнивают с германским демоном «Кобылой», который приходил ночью и сидел на груди жертвы, пока они не задохнулись. В других традициях это молодая девушка, одетая в белое. Большинству она казалась иссохшей старухой с уродливым лицом, однако говорят, что тем, кто ее не боялся, она казалась прекрасной девой.

Иногда ее сравнивают с германским демоном «Кобылой», который приходил ночью и сидел на груди жертвы, пока они не задохнулись. В других традициях это молодая девушка, одетая в белое. Большинству она казалась иссохшей старухой с уродливым лицом, однако говорят, что тем, кто ее не боялся, она казалась прекрасной девой.

Из этого изображения ее в образе молодой девушки происходит одевание ее чучела в ритуале, связанном с ней в славянской традиции. Традиционно ритуал проводился в четвертое воскресенье Великого поста (когда-то ритуал был разрешен католической церковью после изгнания в 1420 году польским духовенством), а в наши дни он проводится в установленную дату 21 марта.

Во время ритуала изображение богини делалось из соломы и облачалось в белые кусочки ткани, ленты и ожерелья. Именно после этого момента некоторые традиции меняются. В некоторых ритуалах чучело сжигали, в других его несли к реке или пруду, чтобы утопить; в некоторых случаях его сжигали, а затем тонули. Тогда символическая смерть богини способствовала быстрому приходу весны и обильному урожаю в наступающем году.

Чучело Морены, Словакия ( Общественное достояние )

Сегодня, как и в прошлом, ритуал обычно проводят маленькие дети, особенно девочки. Именно эти дети несли чучело, а также стояли вдоль процессии, традиционно неся ветки можжевельника. В наше время суеверие, связанное с ритуалом, почти исчезло. Тем не менее, школьники по-прежнему участвуют в пении традиционных песен, сжигании и топлении чучел, а также участвуют в празднике, чтобы отпраздновать приход весны.

Весна, Богиня Весны и Возрождения

Также известная как Девана в польской традиции (или Весна Девана, которая более тесно связана с плодородием и охотой), Жива и Дива, Весна олицетворяет все то, чем Морана не является. Она богиня весны, рожденная смертью Мораны и зимы. Таким образом, она тесно связана с ритуалами, связанными со смертью Мораны, поскольку без них она не могла бы существовать.

Славянские богини Морана и Весна. (Ивана Рексек/ CC BY-SA 2.5)

(Ивана Рексек/ CC BY-SA 2.5)

Морана и Весна не могут существовать в одном и том же месте в одно и то же время. В 19 веке возвращение Весны праздновалось 1 марта процессией, выходящей в поле с фигуркой глиняного жаворонка, украшенной цветами, и богине пели песни. Кажется, это одна из немногих традиций, признающих богиню как таковую, а не связанную со смертью Мораны.

Мифологическая Весна олицетворяла весну в словенской мифологии ( Общественное достояние )

Как противоположность Мораны, она изображена красивой, полной жизни и плодородной. Обычно ее изображают улыбающейся, босой и обнаженной, за исключением нескольких листьев и цветов, покрывающих ее тело. Ее волосы показаны такими же длинными, как у Мораны, но у нее яркий цвет лица и румяные щеки.

Ее большая грудь всегда видна, чтобы укрепить ее роль богини плодородия. Иногда ее изображают с яблоком и виноградом в руках, а иногда с ласточкой и букетом цветов, что символизирует весну и брак.

- Славянская Звездная Богиня Заря, Хранительница Пес Судного дня и Слуга Бога Солнца

- Змай и знания о драконах славянской мифологии

- Снегурочка из славянского фольклора: Волшебные персонажи зимы из России

Эти традиции показывают богиню «Весна» в единственном числе, но существует мифология, связанная с множественным числом «Весны». Это были женские персонажи, связанные с весной, как и Весна в единственном числе. Говорят, что они сидели во дворце на вершине горы, где решали судьбу урожая будущих лет и судьбы людей.

Это тесно связано с появлением Весны, приносящей весну и, надеюсь, богатый урожай. Весны также связаны с другим именем Весны, Дивой. Самодивы — лесные феи в славянском фольклоре, которые были активны только весной и осенью, когда спускались из своего дворца на вершине горы.

Однако это отличается от единственного числа Весна, поскольку они связаны с озорством и больше похожи на фейри, чем на представителей богини. Таким образом, единственная богиня и ее аналог Морана более распространены в славянских мифологиях.

Таким образом, единственная богиня и ее аналог Морана более распространены в славянских мифологиях.

Верхнее изображение: Изображение Мораны и Весны. Источник: rusalke.tumblr.com

Вероника Паркес

Обновлено 29 июня 2021 года. 2014.

http://meettheslavs.com/slavic-goddesses-vesna-morana/

Вилк Ватрославский, «Морана — древняя славянская богиня зимы и смерти». 2016.

http://www.slavorum.org/morena-and-legends-of-this-ancient-slavic-goddess-of-winter/

Саймон Э. Дэвис, «Богини славянской мифологии». 2015.

http://www.ancient-code.com/goddesses-slavic-mythology/

Барбара Свич, «Славянская богиня и весна». 2015.

http://www.bellaonline.com/articles/art171090.asp

Связанные статьи о древнем происхождении

12 октября, 2022 — 01:57

Робби Митчелл

Криптозоология — это поиск и изучение животных, которых общепринятая наука считает мифическими или несуществующими. Животные, изучаемые криптозоологами, называются криптидами. Известные примеры включают…

Известные примеры включают…

31 августа, 2022 — 01:55

johnblack

Аргос Паноптес был одним из первобытных гигантов греческой мифологии. Его эпитет Паноптес означает «всевидящий» и напоминает нам символ всевидящего ока Бога. Хотя Паноптес…

30 августа, 2022 — 02:00

Робби Митчелл

Любой, кто интересуется греческой мифологией, вероятно, скажет вам, что это все равно, что спуститься в кроличью нору. В то время как большинство людей знакомы с главными греческими богами и мифами, греческий пантеон почти…

7 августа, 2022 — 15:06

Лекс Ли

Из всех олимпийских богов и богинь Афина, возможно, была одной из самых очаровательных. Богиня войны, мудрости и ремесел, Афина была известна своими многочисленными страстями и способностями, которые сделали ее…

9 июля, 2022 — 01:56

natasa

Одна из самых подробных историй в греческой мифологии. История Персея читается как остросюжетный триллер. От рождения под золотым дождем Зевса до убийства грозной Медузы Персей.

Очевидно, всему виной речка Смородина, иначе называемая Огненной.

Очевидно, всему виной речка Смородина, иначе называемая Огненной.

Часто использовались в песнях на девешнике и во время причитаний невесты.

Часто использовались в песнях на девешнике и во время причитаний невесты. ). Словарь Даля на Яндекс.

). Словарь Даля на Яндекс. Калинов Мост (группа)

Калинов Мост (группа) И именно здесь герои (витязи, богатыри) сдерживают угрожающие добру силы зла (в лице различных змеев).

И именно здесь герои (витязи, богатыри) сдерживают угрожающие добру силы зла (в лице различных змеев).

Например, в сказке Алексей Ремизова «Кострома» (часть «Весна-Красна» в сборнике «Посолонь»), воспроизводится процесс похорон, с переходом Калинова моста. Иногда, переход по Калиновому мосту означал лишь расстование с молодостью.

Например, в сказке Алексей Ремизова «Кострома» (часть «Весна-Красна» в сборнике «Посолонь»), воспроизводится процесс похорон, с переходом Калинова моста. Иногда, переход по Калиновому мосту означал лишь расстование с молодостью.