Содержание

ДЕЖНЁВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ • Большая российская энциклопедия

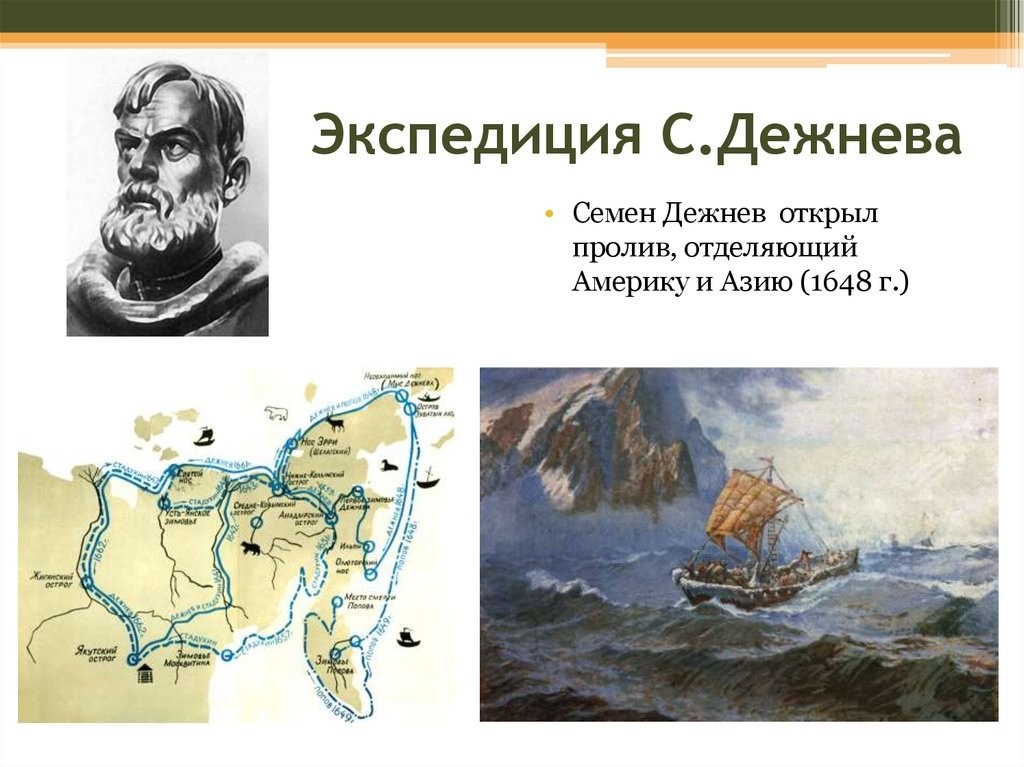

С. И. Дежнёв. Бюст (гипс). Скульптор Б. Н. Бродский. Музей землеведения МГУ.

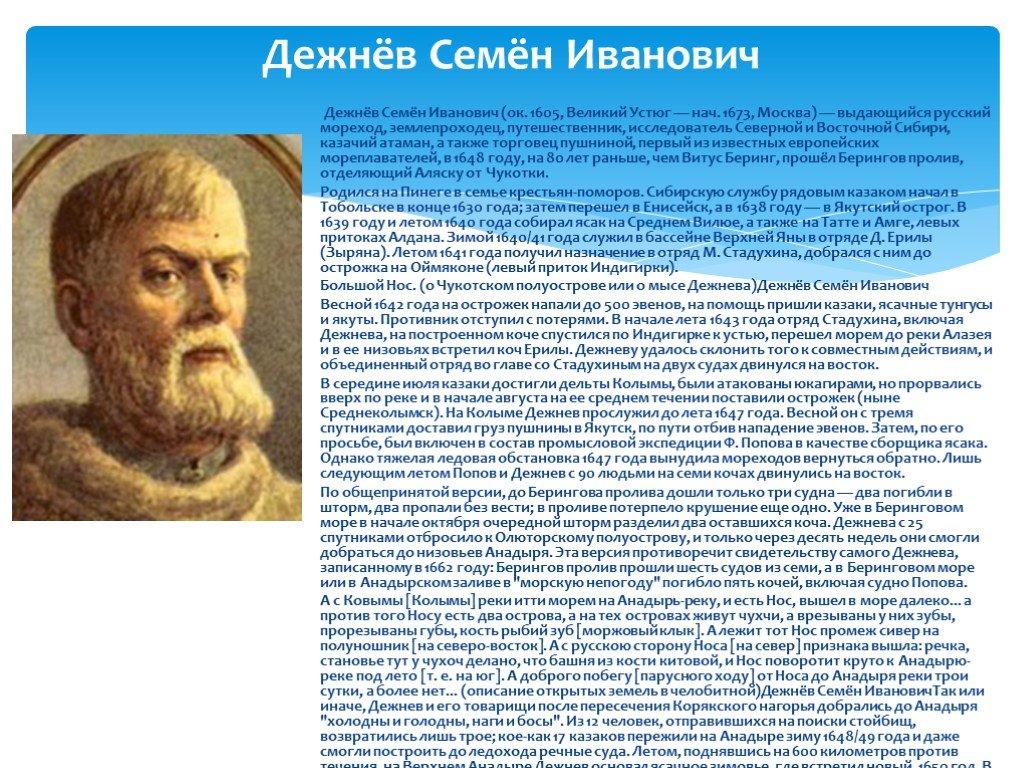

ДЕЖНЁВ СЕМЁН ИВА́НОВИЧ (Семён Иванов сын Дежнёв) (ум. в нач. 1673, Москва), русский землепроходец, атаман (1665). Происходил из крестьян-поморов с р. Пинега.

В нач. 1630-х гг. отправился за Урал в составе казачьих отрядов, набранных в Великом Устюге и других городах Русского Севера для службы в Сибири. Непродолжительное время находился в Тобольске, затем был переведён в гарнизон Енисейска, а в 1637/38 г. – в Ленский острог (Якутск). Зарекомендовал себя как своего рода дипломат, улаживавший распри местных племён, и вместе с тем как стойкий, умелый воин. В 1641 г. при возвращении в Якутск с очередной «службы» получил первые ранения, когда вместе с 3 казаками отбивал нападение ламутов, пытавшихся захватить большую партию пушнины, добытой русскими на р. Яна. Впоследствии был неоднократно ранен во время столкновений с другими «немирными иноземцами».

В августе 1641 г. Дежнёв отправился на р. Оймякон (бассейн р. Индигирка) в составе экспедиции (16 чел.) под руководством М. В. Стадухина. Участники экспедиции снаряжались за свой счёт, влезая в «неокупные» долги, а целью похода был сбор ясака с уже приведённых в российское подданство «иноземцев» и «проведывание» новых земель. На Оймяконе в апреле 1642 г. казакам пришлось выдержать тяжёлый бой с ламутами (св. 500 чел.), пришедшими с р. Охота. Лишь при поддержке местных якутов и тунгусов русским удалось отбить натиск вражеского войска, но в ходе боя они потеряли почти всех лошадей. В связи с этим казаки построили судно и поплыли вниз по Индигирке для поиска «неясачных землиц», морем дошли до р. Алазея, где при содействии Дежнёва объединились с отрядом землепроходца Д. М. Зыряна и вместе с ним в июле 1643 г. добрались до устья дотоле неведомой р. Колыма. Поднявшись по ней, они соорудили зимовье, которое быстро превратилось в небольшую крепость – «острог».

Весной 1645 г. Стадухин и Зырян с половиной казаков и добытым ясаком отправились обратно на р. Лена. Колымский острог, где остались 13 чел., включая Дежнёва, тут же подвергся атаке юкагиров (ок. 500 чел.), от которой осаждённым едва удалось отбиться. После того как к ним прибыло подкрепление, ситуация на Колыме стабилизировалась и туда хлынул промысловый и торговый люд. В результате соболь в крае стал исчезать, в связи с чем русские были вынуждены искать новые богатые «землицы». Таковых, по словам аборигенов, можно было достичь, двигаясь вдоль морского побережья далее на восток. За организацию этого похода взялся Ф. А. Попов – приказчик великоустюжских купцов Усовых. Чтобы придать экспедиции официальный статус, её, по просьбе Попова, возглавил (по крайней мере, формально) Дежнёв. Как служилый человек, он должен был организовать управление новооткрытыми землями. Первая попытка дойти до них оказалась неудачной: всё лето 1647 г. путь на восток преграждали льды. В 1648 г. флотилия, включавшая 7 кочей (их команды суммарно насчитывали ок. 100 чел.), вновь вышла в море. На этот раз на корабли постоянно обрушивались бури, и экспедиция стала терять одно судно за другим.

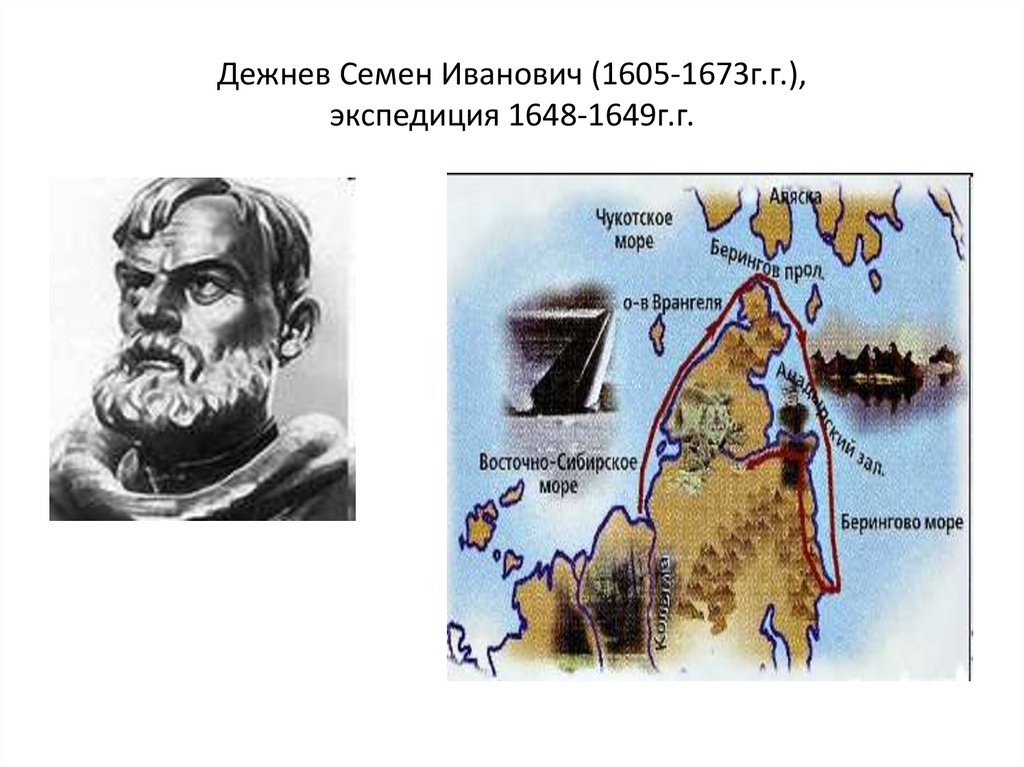

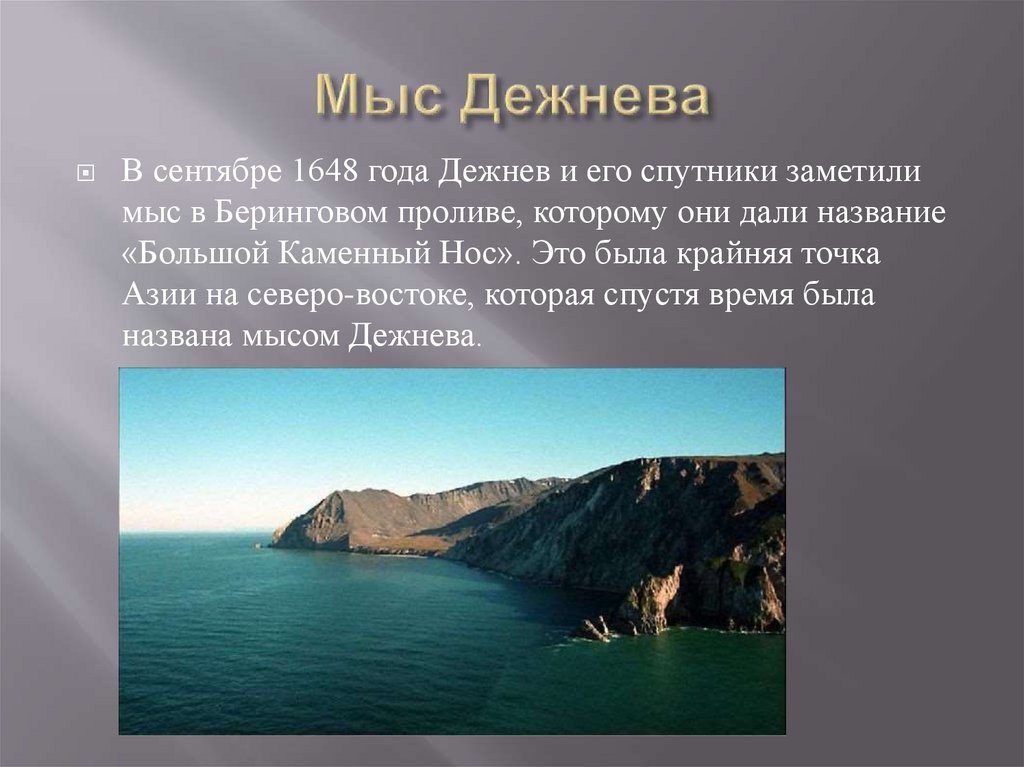

Лена. Колымский острог, где остались 13 чел., включая Дежнёва, тут же подвергся атаке юкагиров (ок. 500 чел.), от которой осаждённым едва удалось отбиться. После того как к ним прибыло подкрепление, ситуация на Колыме стабилизировалась и туда хлынул промысловый и торговый люд. В результате соболь в крае стал исчезать, в связи с чем русские были вынуждены искать новые богатые «землицы». Таковых, по словам аборигенов, можно было достичь, двигаясь вдоль морского побережья далее на восток. За организацию этого похода взялся Ф. А. Попов – приказчик великоустюжских купцов Усовых. Чтобы придать экспедиции официальный статус, её, по просьбе Попова, возглавил (по крайней мере, формально) Дежнёв. Как служилый человек, он должен был организовать управление новооткрытыми землями. Первая попытка дойти до них оказалась неудачной: всё лето 1647 г. путь на восток преграждали льды. В 1648 г. флотилия, включавшая 7 кочей (их команды суммарно насчитывали ок. 100 чел.), вновь вышла в море. На этот раз на корабли постоянно обрушивались бури, и экспедиция стала терять одно судно за другим. По мнению большинства исследователей, до северо-восточного выступа Азии, который Дежнёв позднее назвал «Большой Каменный Нос», в начале сентября добрались всего 3 коча, один из которых там же и разбило. Пройдя проливом, разделяющим Азию и Америку, в Тихий океан, оставшиеся два судна попали в сильный шторм и потеряли друг друга. На одном из них находился Ф. А. Попов со своей командой (его место гибели неизвестно), на другом – Дежнёв с 24 спутниками. В октябре 1648 г. коч Дежнёва был выброшен на пустынный берег южнее устья р. Анадырь. До него отряд Дежнёва добирался 10 недель на лыжах с нартами и устроился там на зимовку, во время которой от голода и холода погибли 13 чел. Оставшиеся в живых в 1649 г. сделали лодки и в начале лета пошли вверх по Анадырю. В его верховьях на небольшом острове они построили зимовье (ядро будущего Анадырского острога) и взяли небольшой ясак с юкагирского племени анаулов.

По мнению большинства исследователей, до северо-восточного выступа Азии, который Дежнёв позднее назвал «Большой Каменный Нос», в начале сентября добрались всего 3 коча, один из которых там же и разбило. Пройдя проливом, разделяющим Азию и Америку, в Тихий океан, оставшиеся два судна попали в сильный шторм и потеряли друг друга. На одном из них находился Ф. А. Попов со своей командой (его место гибели неизвестно), на другом – Дежнёв с 24 спутниками. В октябре 1648 г. коч Дежнёва был выброшен на пустынный берег южнее устья р. Анадырь. До него отряд Дежнёва добирался 10 недель на лыжах с нартами и устроился там на зимовку, во время которой от голода и холода погибли 13 чел. Оставшиеся в живых в 1649 г. сделали лодки и в начале лета пошли вверх по Анадырю. В его верховьях на небольшом острове они построили зимовье (ядро будущего Анадырского острога) и взяли небольшой ясак с юкагирского племени анаулов.

С апреля 1650 г. к зимовью Дежнёва стали подходить на собачьих упряжках ватаги служилых людей и промысловиков, проложивших с Колымы на Анадырь через Анюйский хребет сухопутный маршрут, который оказался удобнее морского, опасного из-за бурь, противоборствующих течений и не всегда проходимого из-за льдов. Взаимоотношения между предводителями прибывающих отрядов и Дежнёвым порой складывались непросто: в открытом им краю временами устанавливалось двое- и даже троевластие, но в конце концов, по мере того, как кто-то из прибывавших погибал в боях с «иноземцами», а кто-то уходил в другие края, вся полнота административных функций на Анадыре вновь переходила к нему.

Взаимоотношения между предводителями прибывающих отрядов и Дежнёвым порой складывались непросто: в открытом им краю временами устанавливалось двое- и даже троевластие, но в конце концов, по мере того, как кто-то из прибывавших погибал в боях с «иноземцами», а кто-то уходил в другие края, вся полнота административных функций на Анадыре вновь переходила к нему.

Помимо «приказных» дел на Дежнёве лежала обязанность по изучению «проведанного» края, с чем он успешно справлялся. Был составлен «чертёж» (карта) р. Анадырь и его притоков, а летом 1652 г. в море недалеко от анадырского устья обнаружена «корга» – отмель с большим лежбищем моржей, клыки которых («рыбий зуб») ценились наравне с собольими мехами. Открытие «корги» сделало пребывание русских в бедном пушниной краю весьма прибыльным делом. К осени 1655 г. только для царской казны они добыли св. 4,7 т «рыбьей кости».

В мае 1659 г. на Анадырь с властными полномочиями прибыл сын боярский Курбат Иванов. Дежнёв сдал ему дела и с частью «костяной казны» (св. 2 т) был отпущен в Якутск, куда добрался лишь в 1662 г. Оттуда он почти сразу же отправился в Москву для сопровождения крупной партии пушнины и «рыбьей кости». В столице Дежнёв получил не выданное за 19 лет жалованье и в качестве награды за многолетнюю службу – атаманский чин. Кроме того, он вывез с Анадыря 819 кг моржовых клыков «своего промысла». Всё это позволило Дежнёву не только расплатиться с долгами, но и стать состоятельным человеком.

2 т) был отпущен в Якутск, куда добрался лишь в 1662 г. Оттуда он почти сразу же отправился в Москву для сопровождения крупной партии пушнины и «рыбьей кости». В столице Дежнёв получил не выданное за 19 лет жалованье и в качестве награды за многолетнюю службу – атаманский чин. Кроме того, он вывез с Анадыря 819 кг моржовых клыков «своего промысла». Всё это позволило Дежнёву не только расплатиться с долгами, но и стать состоятельным человеком.

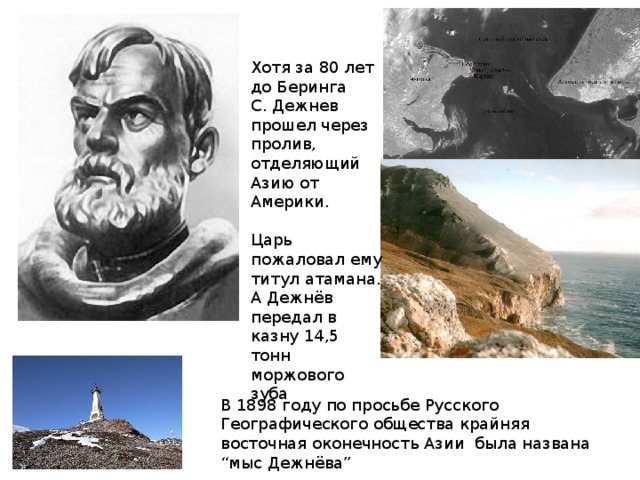

Уровень географических знаний в 17 в. не позволил современникам дать должной оценки открытиям Дежнёва, тем не менее о проложенном им пути из Северного Ледовитого океана в Тихий знали даже в Западной Европе, что находило отражение в ряде карт и географических описаний. Однако постепенно о возможности плавания вокруг Чукотского п-ова стали забывать, и поэтому заслуга в открытии пролива между Азией и Америкой приписывается В. И. Берингу, прошедшему по нему в 1728 г.

В последние годы жизни Дежнёв, выполняя поручения административного характера, «служил» на Чечуйском волоке, в Оленёкском, Верхоянском и Средневилюйском зимовьях. В 1670 г. во главе группы якутских служилых людей Дежнёв сопровождал в Москву «соболиную казну». Прибыл в столицу 25.12.1671 (4.1.1672). Через некоторое время заболел и скончался.

В 1670 г. во главе группы якутских служилых людей Дежнёв сопровождал в Москву «соболиную казну». Прибыл в столицу 25.12.1671 (4.1.1672). Через некоторое время заболел и скончался.

Был несколько раз женат: первым браком на якутке Абакаяде, которая, видимо, умерла, не дождавшись его возвращения с Анадыря; в 1660-х гг. в Якутске женился на вдове местного кузнеца Капитолине Архиповой; более поздние документы называют женой Дежнёва некую Пелагею.

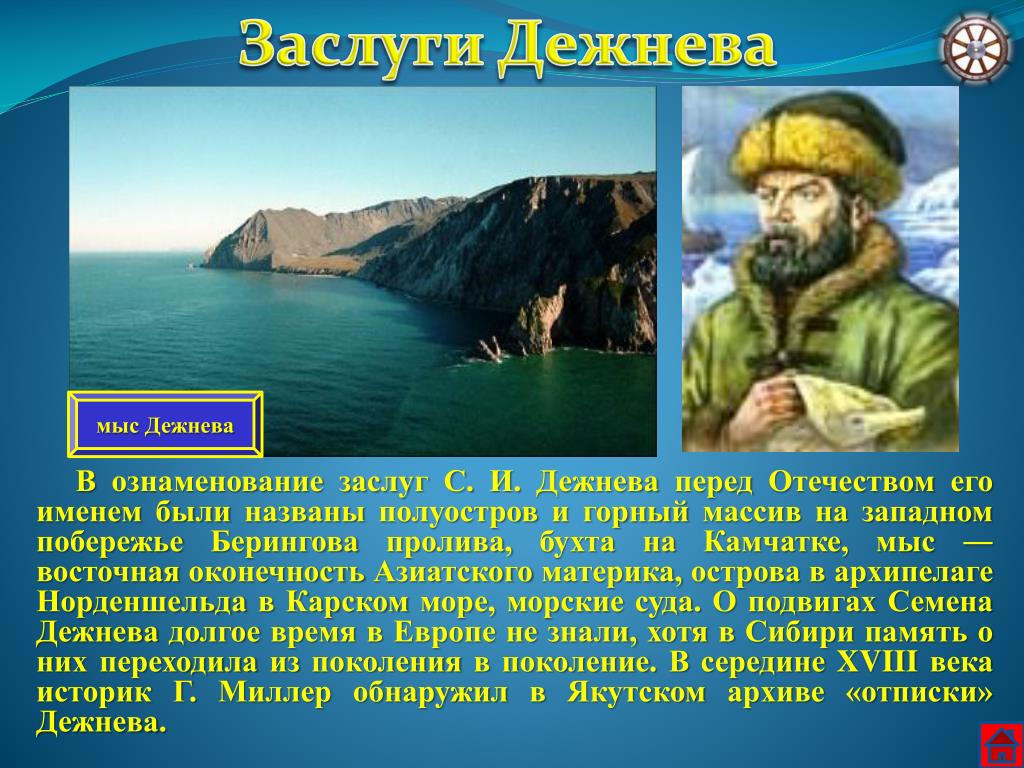

Имя Дежнёва носит мыс на северо-восточной оконечности Азии, остров в м. Лаптевых, село в Еврейской автономной обл., улицы в ряде городов (Москве, Великом Устюге, Якутске, Хабаровске, Краснодаре и др.). В 1910 г. по инициативе приамурского генерал-губернатора П. Ф. Унтербергера на г. Ингегрук в 6,5 км к юго-западу от мыса Дежнёва был установлен деревянный памятный крест (уничтожен в 1928, восстановлен Н. И. Максимовым в 1943, затем неоднократно заменялся). В 1954–1956 гг. на этом месте возведён маяк-памятник с бронзовым бюстом Дежнёва. Памятник Дежнёву установлен в Великом Устюге (1971, скульптор Е. А. Вишневецкая), памятник Дежнёву, Абакаяде и их сыну Любиму – в Якутске (2005, скульптор М. М. Павлов).

А. Вишневецкая), памятник Дежнёву, Абакаяде и их сыну Любиму – в Якутске (2005, скульптор М. М. Павлов).

что он открыл, история экспедиций, вклад в открытие новых земель

Главная / Человек / Краткая биография Семёна Дежнёва: что он открыл, история экспедиций, вклад в открытие новых земель

admin

17.11.2021

Человек

Комментировать

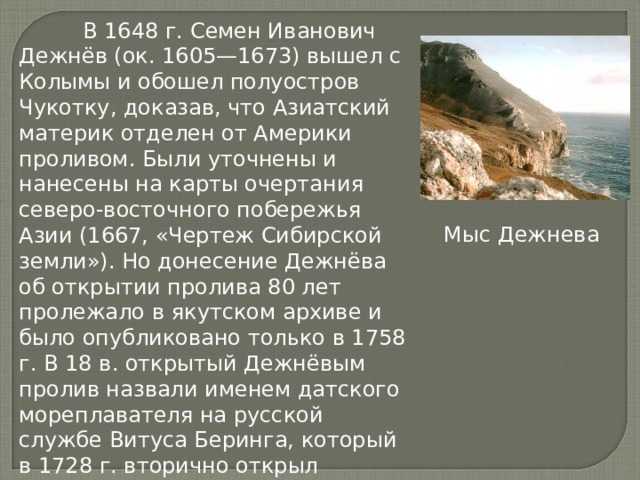

Величайший русский исследователь Сибири и Северной Америки Семен Иванович Дежнев родился в 1605 году и прожил до 1673 года. Ему принадлежит открытие Берингова пролива на 81 год раньше Беринга, островов Ратманова и Крузенштерна. За 50 лет странствий он открыл немало неизведанных территорий, нашел общий язык с чукчами и смог наладить торговлю. Но открытия русского первопроходца, как это часто случалось, остались малоизвестными целое столетие. Даже пролив назвали в честь Беринга.

Место рождения точно не известно. Одна версия – на Пинеге, в деревне Есиповская в Сояле. По другой версии – в Великом Устюге. Начало самостоятельной жизни – матрос на коче у купца Воскобойникова. С 30 года – рядовой казак на государственной службе. Сначала в Тобольске, затем в Енисейске, далее в новом Якутском остроге. Обзавелся хозяйством, начал заниматься пушниной – нужно было кормить жену и сына Любима.

С 30 года – рядовой казак на государственной службе. Сначала в Тобольске, затем в Енисейске, далее в новом Якутском остроге. Обзавелся хозяйством, начал заниматься пушниной – нужно было кормить жену и сына Любима.

Начало исследований

С 1640 года Дежнев участвует в походах по восточной Сибири. Сбор пушного налога (ясака), примирение враждующих племен – у государственных казаков хватало работы. Казачья жизнь сурова – за два десятилетия Дежнев получил девять ран.

И конечно, постоянное изучение бескрайних сибирских просторов. В 1642-43 году Дежнев в отряде под руководством Михайлы Стадухина предпринял путешествие по реке Оймякон, спустился по Индигирке до Северного Ледовитого океана, исследовал побережье, открыл реку Колыму.

Почему исследовалась Сибирь?

Сибирь в ХVII веке интенсивно исследовалась и развивалась. Сюда бежали крепостные и отправлялись в поисках лучшей доли. Неизведанные земли приносили богатство в казну и в карманы энергичных людей.

Самый доступный способ исследования бескрайних просторов – по водным путям. Экспедициям и купцам требовались опытные проводники. Исследовали и морской путь в Сибирь. Он был короче и легче – путешествие по суше сопровождалось вооруженными столкновениями с местными племенами. Особенно сложно было преодолеть Уральский хребет – местное население очень враждебно относилось к пришлым людям.

Экспедициям и купцам требовались опытные проводники. Исследовали и морской путь в Сибирь. Он был короче и легче – путешествие по суше сопровождалось вооруженными столкновениями с местными племенами. Особенно сложно было преодолеть Уральский хребет – местное население очень враждебно относилось к пришлым людям.

Первая экспедиция

Дежнев уже приобрел опыт как руководитель и дипломат. За плечами – несколько сложных посреднических миссий и умение находить взаимовыгодные компромиссы. Государь требовал разумного отношения к местному населению. Грабежи пресекались, разбои карались, но дань собиралась регулярно. И приносила немало денег в казну России.

У каждого народа есть сказания о богатых землях. Рассказывали их и здесь. Богатая река Погыча, по рассказам, имела просто несметные сокровища – соболя, «рыбий ус». Никто не знал, где эта река. Доподлинно было известно, что за Колымой.

Нашлось сразу две купеческих семьи, поверивших в сказку. Усовы отрядили приказчика Федора Попова. Не отставали от них купцы Гусельниковы из Устюга. Обе семьи соединились и организовали экспедицию. Дежнева наняли руководителем. Этому способствовали не только храбрость и опыт, но и дипломатические навыки Семена Ивановича.

Не отставали от них купцы Гусельниковы из Устюга. Обе семьи соединились и организовали экспедицию. Дежнева наняли руководителем. Этому способствовали не только храбрость и опыт, но и дипломатические навыки Семена Ивановича.

Экспедиция отправилась летом 1648 года на 6 кочах. К ним самовольно присоединился на одном коче Герасим Анкудинов – разбойник и глава шайки. Экспедиции повезло – в Северном Ледовитом океане была открытая вода. Помогал и компас. В результате отряд обогнул будущий мыс Дежнева и поплыл по водам Тихого океана. Существование пролива с востока от Сибири было доказано. Как и то, что таинственная «Новая земля» отделена от России проливом. Доказали и возможность проплыть к устью Анадыри морским путем.

Возвращение

В шторм все корабли разметало по океану. Коч Анкудинова затонул, но он с командой перебрался на коч Попова. Однако в дальнейшем они и большая часть команд погибла на береге от цинги. Коч Дежнева также затонул, выжили только 24 человека из 90. После пешего десятинедельного перехода к Анадырю вернулось только 12 человек. Они основали Анадырский острог. С трудом пережив зиму, построили новые суда и поднялись вверх по Анадырю. Ни на день Дежнев не прекращал изучение неизведанного края. Помимо пушнины, обнаружили залежи моржовой кости в вечной мерзлоте. С собой путешественники привезли 150 пудов драгоценного материала.

Они основали Анадырский острог. С трудом пережив зиму, построили новые суда и поднялись вверх по Анадырю. Ни на день Дежнев не прекращал изучение неизведанного края. Помимо пушнины, обнаружили залежи моржовой кости в вечной мерзлоте. С собой путешественники привезли 150 пудов драгоценного материала.

Атаман Дежнёв

Дежнев остался командовать острогом на 12 лет. В 1650 году к острогу вышла другая группа исследователей-первопроходцев. Спустя 20 лет Дежнев отправился назад, в Якутск, а затем в Москву. Привез с собой огромное количество «рыбьего зуба» – моржовой кости. 289 пудов сразу сделали его состоятельным человеком.

В Москве его повысили: дали звание казачьего атамана, повысили денежное содержание. И выплатили долги деньгами и сукном. На службе фактически атаман Дежнев пробыл еще 8 лет. Основным занятием стало примирение эвенков-тунгусов на реке Оленек. Когда исследователю перевалило за шестой десяток, он вернулся в Москву и прожил в покое оставшиеся годы.

Наследие Семёна Дежнёва

Только через много лет после смерти к Дежневу пришла известность и заслуженная слава. Петр I в начале ХVIII века отрядил на Камчатку исследовательскую экспедицию под командованием Беринга. В 137 году документы и описания Дежнева попали в руки историка Сибири – Герхарда Миллера.

Петр I в начале ХVIII века отрядил на Камчатку исследовательскую экспедицию под командованием Беринга. В 137 году документы и описания Дежнева попали в руки историка Сибири – Герхарда Миллера.

Памятник Семёну Дежнёву в Великом Устюге. Скульптор Е.А. Вишневецкая, 1971 г. Wikimedia Commons / DNikon (CC BY-SA 4.0)

По его документам была составлена карта Большого Каменного Носа. Миллер приложил максимум усилий, чтобы мужество и работа Дежнева получила достойное место в истории. Только в ХIХ веке по указу Николая II увековечили имя русского первопроходца, назвав его именем открытый им мыс.

А теперь оцените статью

Средний балл 1.5 / 5. Число голосов: 2

Оценки пока нет!

и не забудьте поделиться с друзьями

Семён Дежнев краткая биография

Семён Дежнев – первооткрыватель Берингова пролива имена последних. Так случилось и с казачьим атаманом Семеном Дежневым, открывшим на целых 80 лет пролив, разделяющий Евразию и Северную Америку, который впоследствии был назван Беринговым по имени Витуса Беринга, исследовавшего дальние уголки. Однако имя Семена Ивановича Дежнева в России точно не забыто, как и его деятельность, имевшая большое значение для развития государства.

Однако имя Семена Ивановича Дежнева в России точно не забыто, как и его деятельность, имевшая большое значение для развития государства.

На казачьей службе

Будущий первооткрыватель и покоритель Сибири родился в 1605 году в городе Великий Устюг. Его родители были фермерами. Именно они научили Семена с самого раннего возраста работать, охотиться на животных и ловить рыбу.

После объявления о наборе вольных людей на службу в Сибирь, случившемся в 1630 году, Семён в составе 500 добровольцев отправляется в новые для себя земли. Служба для молодого человека началась в Тобольском остроге, но сахаром она не оказалась, поскольку жалованье рядовым казакам, к которым был причислен и Дежнев, долгое время не выплачивалось. Потом Семён сменил Тобольский острог на Енисейский. Но и там жизнь была не лучше.

Исследуя далекий край

Примерно в 1638 году, после общения с первопроходцами Восточной Сибири и их рассказов о невероятно богатых и неизведанных землях, Дежнева переводят в якутский острог и начинают собирать ясак – налог, уплачиваемый пушниной в пользу Королевской казны – от местного населения.

В 1640-х годах Дежнев собирал налоги с коренных народов Сибири. Неся нелегкую службу, Семен Иванович смог обрести личное счастье. Женился на якутке. Девушку звали Абакаяде Сючу. Вскоре у пары любящих супругов родился сын. Он, кстати, пошел по стопам отца и тоже служил в далекой стране.

Несмотря на свою непопулярную деятельность, Дежнев сумел расположить к себе многие народности Восточной Сибири, всегда находя с ними общий язык на взаимовыгодных условиях, а нередко выступая примирителем враждующих племен. По сохранившимся воспоминаниям и описаниям, Семен Иванович всегда отличался честностью, надежностью и миролюбивым нравом.

В 1642 году Дежнев в составе отряда под предводительством Михаила Стадухина отправился собирать ясак с якутов и эвенков, живших на Оймяконе. Задача была выполнена успешно, но в стычке с местными жителями отряд потерял всех вьючных животных. Неустрашимые казаки построили коч (так называли казачий корабль с парусом) и пошли вниз по реке Индигирке, отыскивая племена, еще не обложенные налогом. Поиски не увенчались успехом, и отряд казаков прибыл морем в реку Алазее. Объединившись с другим отрядом, Стадухин решил исследовать реку Колыму. Таким образом, активно занимаясь этой задачей, Дежнев стал одним из участников основания города Нижнеколымска, заложенного первооткрывателями в 1644 году. Здесь он пробудет почти 3 года.

Поиски не увенчались успехом, и отряд казаков прибыл морем в реку Алазее. Объединившись с другим отрядом, Стадухин решил исследовать реку Колыму. Таким образом, активно занимаясь этой задачей, Дежнев стал одним из участников основания города Нижнеколымска, заложенного первооткрывателями в 1644 году. Здесь он пробудет почти 3 года.

Первопроходцы Колымы узнали об огромных лежбищах моржей недалеко от места их проживания. Выйдя из Нижнеколымска летом 1646 года, экспедиция обнаружила их и привезла с собой много моржовых клыков. В итоге Дежнев остался на Колыме еще на год.

Первое открытие

В середине 1647 года отряд рыбного предпринимателя Федота Попова отправился на поиски моржовых клыков по реке Анадырь. Но наткнувшись на ледяные торосы, я вернулся обратно в Нижнеколымск. В состав отряда также входил Семен Дежнев как сборщик ясака.

С наступлением лета 1648 года отряд, насчитывавший 90 человек, расположился на 7 кочах и отправился морем на восток через Северный Ледовитый океан. Сильный шторм вскоре погубил 3 кочи, но экспедиция продолжала двигаться вперед. После входа в Берингов пролив погибло еще одно судно. Осенью 1648 года первопроходцы увидели крайнюю точку Евразии. Этот мыс участники экспедиции назвали Большим каменным носом. Чуть позже его назовут Дежневым.

Сильный шторм вскоре погубил 3 кочи, но экспедиция продолжала двигаться вперед. После входа в Берингов пролив погибло еще одно судно. Осенью 1648 года первопроходцы увидели крайнюю точку Евразии. Этот мыс участники экспедиции назвали Большим каменным носом. Чуть позже его назовут Дежневым.

Уже, находясь в водах Тихого океана, отряд кораблей вновь попал в шторм. Кочи Дежнева и Попова были разлучены. Корабль Семена Ивановича затонул немного южнее устья реки Анадырь. Уцелевшие казаки ушли в сторону водного пути и зазимовали возле него.

К весне отряд Дежнева успел построить несколько кораблей и подняться на них вверх по реке Анадырь почти на 600 километров. Основав Анадырский острог, отряд провел в нем зиму 1649-1650 гг. Убедившись, что пушных зверей в этих краях мало, но собрав достаточно моржовых клыков, казаки составили карту местности, где они находились, и описали природные условия места своего пребывания.

1650 год порадовал жителей Острога прибытием отряда казаков и исследователей, но разочаровал Дежнева, ожидавшего помощи и подкрепления. Участники этой экспедиции искали удобный маршрут между Колымой и Анадырем.

Участники этой экспедиции искали удобный маршрут между Колымой и Анадырем.

Путешествие в Москву и последние годы жизни

Собрав довольно большие налоги, Дежнев решил отправиться в столицу. Он отправился в путь в 1660 году. Дорога заняла долгих 4 года.

В Москве Семен Иванович был очень благосклонно принят Государем. Учитывая все заслуги перед страной, правитель пожаловал Дежневу чин казачьего атамана, а за 19 лет службы выплатил жалованье. Сумма составила 126 рублей.

Дежнев вернулся в Сибирь и продолжил выполнять свою прямую обязанность – собирать ясак. Атаман снова посетил Москву. Это произошло в 1671 году, а всего через 3 года первооткрыватель Берингова пролива умер.

Достижения Дежнева не забыты. Его имя носят открытый им мыс, залив и село в Еврейской автономной области. На его малой родине в Великом Устюге установлен памятник Семену Ивановичу Дежневу.

Семен Дежнёв открывает Берингов пролив — за восемьдесят лет до Берингова

Обзор

километров) шириной в самом узком месте, разделяющем азиатский и североамериканский массивы суши. Но Беринг не был первым европейцем, прошедшим через Берингов пролив: Семен Иванов Дежнёв (ок. 1605-1673), казак, фамилия которого иногда переводится как Дежнев, сделал это за 80 лет до этого, в 1648 году. не знаю, что он совершил; то же самое произошло и с остальным миром, благодаря ряду факторов, не последним из которых была царская секретность в отношении разведывательных работ России.

Но Беринг не был первым европейцем, прошедшим через Берингов пролив: Семен Иванов Дежнёв (ок. 1605-1673), казак, фамилия которого иногда переводится как Дежнев, сделал это за 80 лет до этого, в 1648 году. не знаю, что он совершил; то же самое произошло и с остальным миром, благодаря ряду факторов, не последним из которых была царская секретность в отношении разведывательных работ России.

Предыстория

Пытаясь конкурировать с Испанией и Португалией в качестве торговых держав в шестнадцатом веке, и Англия, и Голландия предприняли усилия по поиску Северо-восточного прохода, морского пути из Европы через Северный Ледовитый океан в Восточную Азию. Эти попытки потерпели неудачу, и фактически только в девятнадцатом веке кому-либо удавалось успешно пересечь ледяные моря над Сибирью. К тому времени моряки уже давно поняли, что Северо-Восточный проход предназначен только для приключений и как торговый путь не имеет никакой ценности. Но усилия по открытию прохода привели к ряду непредвиденных последствий, среди которых рост торговли с Россией и последующие усилия России по разведке.

Английская экспедиция 1553 года под руководством Хью Уиллоуби (ум. 1554) потерпела неудачу, но в ходе ее главный лоцман, Ричард Ченселлор (ум. 1556), высадился в порту, ныне известном как Архангельск, и путешествовал над от земли до Москвы около 1500 миль (2400 километров). Результатом этого контакта стало образование в 1555 г. Московской компании, английского предприятия, нацеленного на русскую торговлю. Московская компания процветала почти столетие, но в 1649 году российский царь лишил ее торговых привилегий.

К тому времени Россия уже сама активно занималась торговлей и геологоразведкой, и, без сомнения, действия царя были вызваны желанием сохранить больше прибыли в руках русских. С конца шестнадцатого века русские начали искать пути на восток, через почти неисследованные районы Сибири, но и здесь правительственный контроль оказался препятствием для их продвижения.

разведка — только на этот раз разведку проводили русские. Таким образом, в 1616 и 1619 годах царь закрыл арктический торговый путь через Обскую губу.

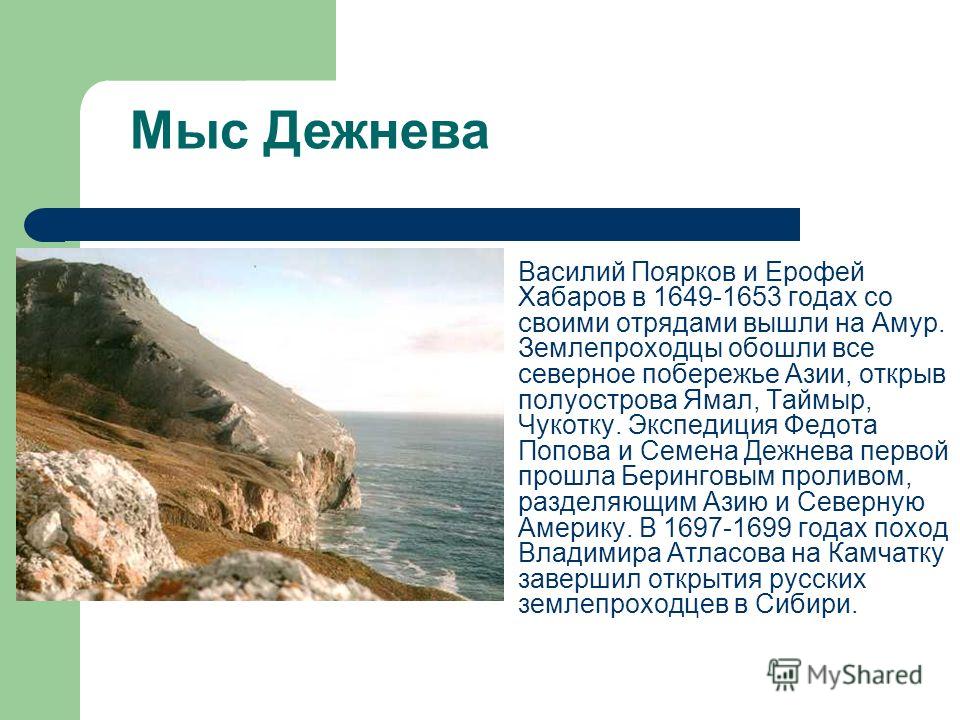

Тем временем, в 1581-1582 гг., предводитель казаков Ермак Тимофеевич (ум. 1584 или 1585 г.) перешел Урал, завоевав Сибирское татарское ханство и тем самым открыв регион для русских торговцев мехом. В последующие годы несколько русских авантюристов исследовали речные маршруты, хотя, поскольку большинство рек в Сибири обычно текут с севера на юг, а не с востока на запад, это не могло завести их так далеко в их стремлении достичь Тихого океана. К 1633 году казаки использовали реки Лену и Колыму, которые они пересекли по суше, чтобы курсировать между Северным Ледовитым и Тихим океанами.

Важно отметить, что на тот момент никто не знал, где заканчивается северо-восточный угол азиатской суши и где начинается северо-западная часть североамериканской. Насколько кто-либо знал, на самом деле эти два явления могли быть связаны — как это было на самом деле от 20 000 до 35 000 лет назад, когда ледниковый период вызвал падение уровня моря и позволил мигрировать сибирским племенам, которые позже стали известны как коренные американцы. . Это знание тоже лежало далеко в будущем, когда Дежнев отправился в плавание в 1648 г.

. Это знание тоже лежало далеко в будущем, когда Дежнев отправился в плавание в 1648 г.

К тому времени, когда Дежневу было немного за сорок, большую часть своей карьеры он провел в Сибири, где служил царю на должностях в Тобольске и Енисейске. В 1638 году он переехал в Якутск, главный русский пост на Лене в Восточной Сибири, и, возможно, именно в это время он женился на коренной якутке, от которой у него родился сын. Он двинулся еще дальше на восток, к реке Яне, в 1640-1641 гг., а следующей зимой принял участие в экспедиции по верхней Индигирке под руководством Михаила Стадухина. В 1643 году он проследовал по реке до ее устья в Арктике, затем поплыл на восток к реке Алазее. Через год он оказался на Нижней Колыме.

До этого момента Дежнёв следовал установленному маршруту русских исследователей, пересекая реки с севера на юг в Арктику, а затем плывя немного дальше на восток к следующей реке. В 1647 г. Федор Алексеев Попов пригласил его принять участие в плавании от устья Колымы до устья Анадыря. Поскольку первая река впадает в Арктику, а вторая в Тихий океан, это означало, что им придется обогнуть восточную оконечность Сибири. Однако попытка не удалась, так как тяжелые льды в этом районе помешали им завершить путешествие.

Поскольку первая река впадает в Арктику, а вторая в Тихий океан, это означало, что им придется обогнуть восточную оконечность Сибири. Однако попытка не удалась, так как тяжелые льды в этом районе помешали им завершить путешествие.

Двое мужчин снова отправились в путь в июне 1648 года на семи лодках и более чем 100 человек. В июле они достигли устья Колымы и вскоре обогнули то, что иногда называют Восточным мысом. Последний также известен как Мыс Дежнева, или мыс Дежнева, и хотя они этого не знали, но только что миновали самую восточную оконечность Азиатского континента. Они также не осознавали, что пересекли Северный Ледовитый океан в Тихий океан, тем самым доказав, что Азия и Северная Америка — это два отдельных массива суши.

В то время у мужчин были гораздо более насущные заботы. Они уже потеряли четыре лодки, а после выхода в Тихий океан потеряли еще одну. Оставшиеся две лодки приземлились и были немедленно атакованы местными чукчами. В результате Попов был ранен — его лодка потом тоже пропала, — а командиром экспедиции стал Дежнев. Наконец Дежнев, экипаж которого сократился до 25 человек, высадился к югу от реки Анадырь. Зимой при попытке подняться вверх по Анадырю погибло еще больше людей, и только когда наступило лето, Дежнев смог со своими 12 оставшимися людьми отправиться в путь.

Наконец Дежнев, экипаж которого сократился до 25 человек, высадился к югу от реки Анадырь. Зимой при попытке подняться вверх по Анадырю погибло еще больше людей, и только когда наступило лето, Дежнев смог со своими 12 оставшимися людьми отправиться в путь.

На полпути вверх по реке Дежнёв и его команда построили форт, который стал Анадырском, центральным пунктом более поздних русских исследований в Восточной Сибири. В конце концов их встретил Стадухин, добравшийся до Анадыря по суше с Колымы в 1650 году. Встреча, однако, не была счастливой: к тому времени Дежнев начал собирать дань с местных племен — практика, типичная для казаков в Сибири. — а Стадухин завидовал своим прибылям.

Через два года, в 1662 году, Дежнев проплыл по Анадырю к Анадырскому заливу, где нашел большую кучу моржовых клыков. Он вернулся в Москву в 1664 году с рассказами о больших сокровищах слоновой кости, которые нужно было добыть на Дальнем Востоке, и это породило дальнейшие исследования. К 1666 году он вернулся в Якутск, но в конце концов вернулся в Москву, где и умер в 1672 или 1673 году. Позже его сын служил Владимиру Атласову в покорении Камчатки.

Позже его сын служил Владимиру Атласову в покорении Камчатки.

Импакт

Несмотря на то, что в свое время Дежнёв прославился, молва о находках Дежнёва постепенно приобрела статус легенды, а не факта. Только в 1736 году немецкий историк Герхард Фридрих Мюллер, изучая архивы в Якутске, обнаружил свидетельства новаторской экспедиции. За это время произошло многое: царь Петр Великий

(1672-1725) интересовался исследованиями на восток и в год своей смерти поручил Берингу совершить его историческое путешествие. В 1733 году Россия предприняла одно из величайших усилий в истории освоения Арктики — Великую Северную экспедицию, длившуюся десять лет. В результате последнего, в котором погиб сам Беринг, было нанесено на карту практически все побережье Арктики и северной части Тихого океана.

Ко времени следующего крупного похода в Берингов пролив капитана Джеймса Кука (1728-1779) во время последнего плавания его команды (1776-1780) роль Дежнёва в открытии Берингова пролива была признана. В 1898 году русское правительство назвало в его честь самую восточную точку Азии Мыс Дежнева, но его усилия так и не получили полного мирового признания.

В 1898 году русское правительство назвало в его честь самую восточную точку Азии Мыс Дежнева, но его усилия так и не получили полного мирового признания.

Во время холодной войны между Советским Союзом и США во второй половине двадцатого века Берингов пролив приобрел новое значение как стратегическая преграда между двумя сверхдержавами. Некоторые наблюдатели отметили физическую иронию в существовании островов Диомида, двух крошечных участков земли, открытых Берингом в проливе, носящем его имя. В этом месте Советский Союз и США, столь далеко разделенные идеологией, оказались географически в самой близкой точке: всего 2 мили (3 километра) отделяют российского Большого Диомеда от американского Маленького Диомеда.

С окончанием холодной войны воды Берингова пролива снова стали мирными, и споры ограничивались в основном вопросами прав на рыбный промысел. К концу двадцатого века международная группа, имеющая сайт в Интернете, призвала к строительству туннеля под Беринговым проливом, который снова соединит азиатские и североамериканские массивы суши.