Содержание

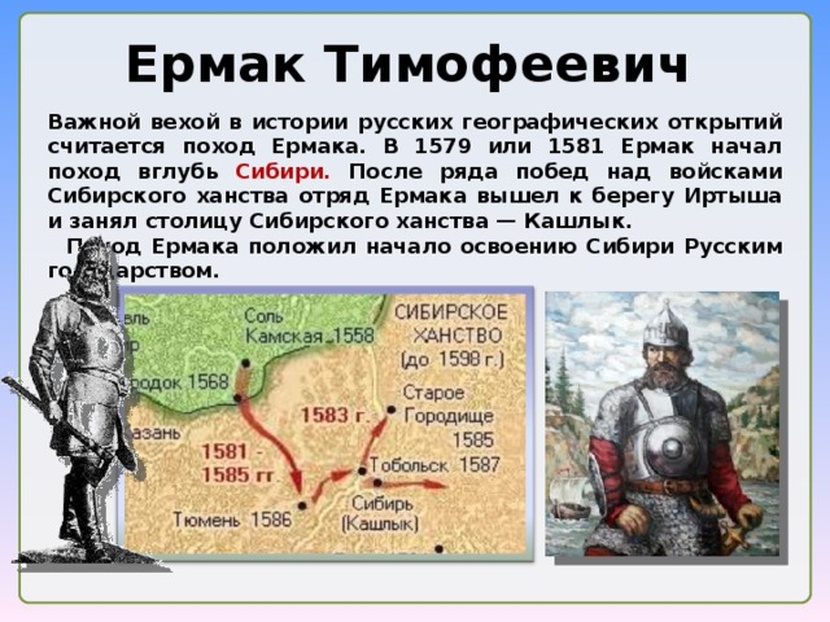

Жизнь и смерть Ермака Тимофеевича

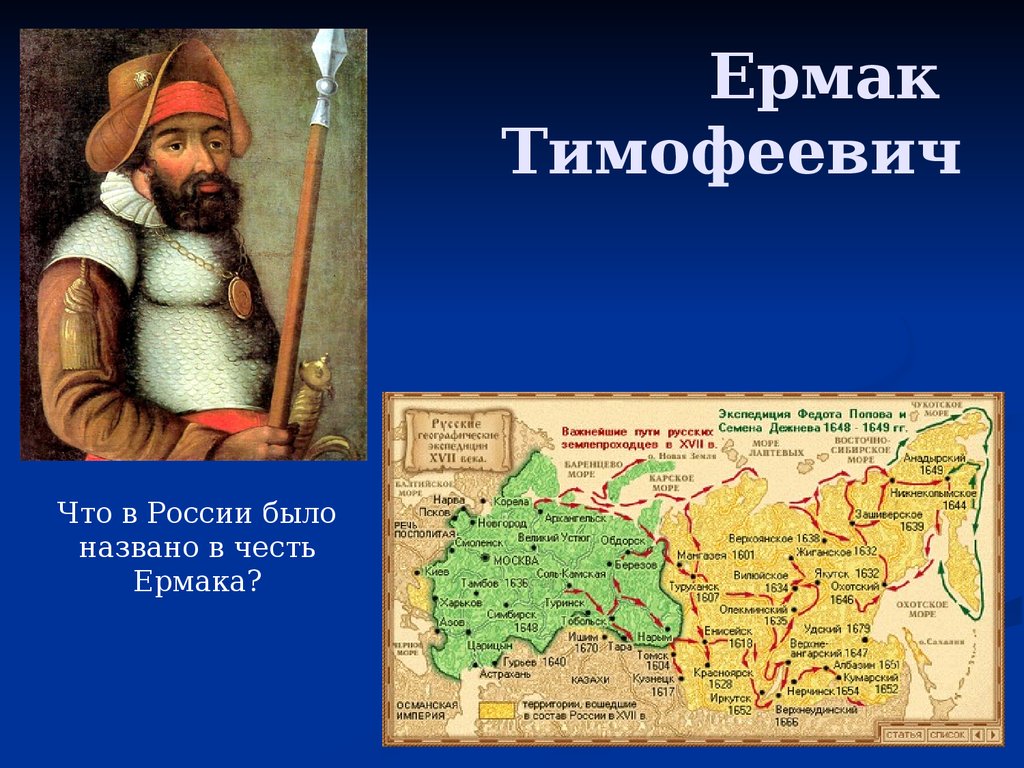

Младший брат былинных богатырей, открывший для России Сибирь, Ермак Тимофеевич — фольклорный герой уральцев и сибиряков. Ему посвящены песни и легенды, стихи и рассказы. В его честь названы деревни, горы и реки. Каким он был человеком? Какие совершил подвиги? И почему стал народным любимцем?

Происхождение Ермака

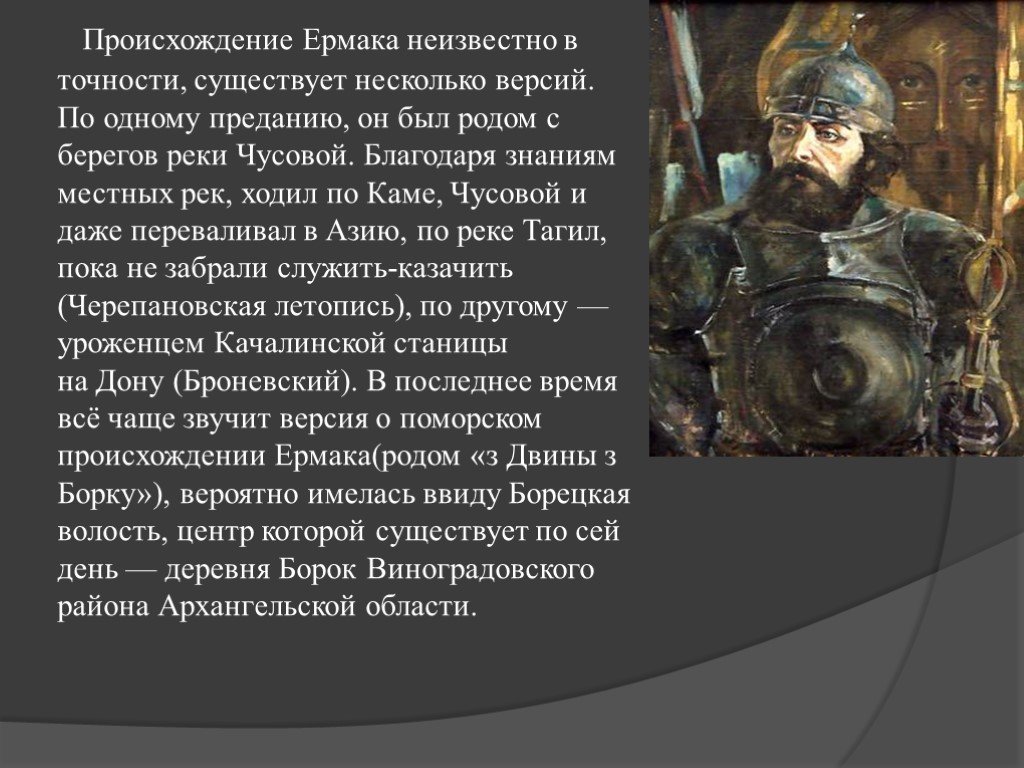

Когда именно родился Ермак Тимофеевич нам доподлинно неизвестно. Но если предположить, что ко времени сибирского похода атаману исполнилось не меньше 40–50 лет, родился он, вероятно, в 30-х или 40-х годах XVI века. Место рождения героя также остается загадкой. Различные источники называют его поволжским, волжским и даже донским атаманом. По этой причине Н.М. Карамзин писал, что Ермак «родом неизвестный, душою знаменитый».

Ермак Тимофеевич — покоритель Сибири

Тайна имени

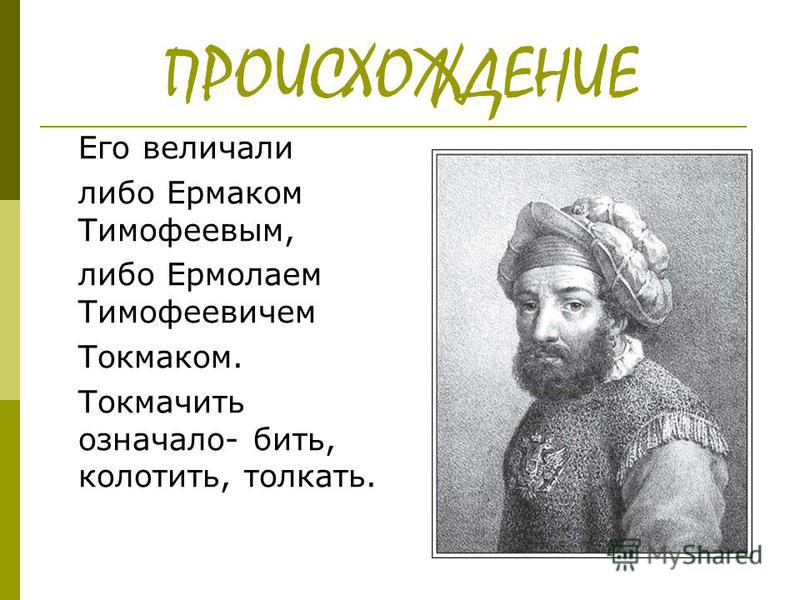

Ряд историков считают, что настоящее имя Ермака — Василий Тимофеевич Аленин. Отцом его был некий выходец из города Юрьевца Повольского — Тимофей Афанасьевич Аленин, позже поселившийся на реке Чусовой. Существует и другая версия происхождения имени. Атаман мог носить православное имя Ермолай, от которого и произошло сокращение «Ермак». Автор Погодинской летописи, впервые упоминая Ермака, говорит, что ему было дано другое прозвище — «Токмак», что означало увесистый пест. Видимо, в этом был намек на несокрушимую физическую силу героя.

Существует и другая версия происхождения имени. Атаман мог носить православное имя Ермолай, от которого и произошло сокращение «Ермак». Автор Погодинской летописи, впервые упоминая Ермака, говорит, что ему было дано другое прозвище — «Токмак», что означало увесистый пест. Видимо, в этом был намек на несокрушимую физическую силу героя.

Вольная жизнь в казаках

Будучи юношей Ермак Тимофеевич начал работать на строгановских караванах в Сибири. Но его смелый, свободолюбивый характер не позволил ему долго оставаться в неволе. Тогда Ермак собрал небольшую группу верных ему людей и совершил побег от хозяев. Бежали они, как и большинство недовольных людей того времени, к южным границам Российского государства, где к тому времени было уже немало поселений вольных казаков. Они охраняли русские рубежи от чужеземных вторжений и часто были не прочь совершить грабеж против царя, бояр или послов. Ермак вместе с группой своих людей примкнул к числу волжских казаков. Они сразу же оценили его смелость, ум и силу и вскоре избрали своим атаманом.

Дружина Ермака часто грабила торговые суда, шедшие по Волге и Каспийскому морю. Однажды они предприняли большую кампанию: направили свои парусные судна на юг по Каспийскому морю и дошли до города Сарайчик, бывшего столицей Ногайского ханства, и взяли его приступом. А возвращаясь, захватили по пути караван персидского посольства, что направлялся из Персии в Москву. Московским властям это самовольное воровство не понравилось. И вскоре они направили крупное войско с приказом «пытать, казнить и вешать», чтобы наказать виновных казаков. Услышав об этом, последние начали разбегаться. Отряд Ермака выступил вверх по Волге. Они скрывались в густых лесах и темных пещерах, расположенных неподалеку от устья реки Усы.

Портрет Ермака

Приглашение на службу

В эти времена большие территории в Прикамье принадлежали именитым людям Строгановым. Строгановы, прослышав об отчаянном атамане Ермаке и его смелых подвигах, решили нанять всю ермакову дружину к себе на службу.

6 апреля 1579 года, согласно Строгановской летописи, Строгановы отправили к Ермаку гонца с приглашением появиться вместе со своими людьми в Прикамье. Казаки согласились. 28 июня 1579 года Ермак Тимофеевич и его сподвижники — Иван Кольцо, Никита Пан, Матвей Мещеряков, Яков Михайлов, Богдан Брязга — и большой отряд, в составе которого было еще 540 человек, появились у Строгановых.

Казаки согласились. 28 июня 1579 года Ермак Тимофеевич и его сподвижники — Иван Кольцо, Никита Пан, Матвей Мещеряков, Яков Михайлов, Богдан Брязга — и большой отряд, в составе которого было еще 540 человек, появились у Строгановых.

Территория Западной Сибири в XVI веке

Земли, лежащие за Уралом, с древних времен вызывали большой интерес у русских людей. В эту местность первыми проникли новгородцы. A с XIII века Югорская Земля, то есть земля ханты и манси, считалась их собственностью. А после подчинения Новгорода Великого Московскому княжеству сибирской землей заинтересовались московские князья. Сначала они подчинили Пермь Вычегорскую, а затем Пермь Великую. А в XVI веке в Западную Сибирь уже часто ездили русские путешественники и переселенцы, решившие начать там свое хозяйство. С падением Казанского ханства жизнь в тех краях стала свободнее, русский народ начал активно застраивать местность, вырубать леса, готовя землю под пашню, и осваивать рыбный промысел. Вскоре там же появились монахи и первые монастыри. А богатые и предприимчивые промышленники Строгановы захватили лучшие пашни и закабалили крестьян. Они стали первыми колонизаторами этого края: возводили крепости, строили села и деревеньки, занимались солеварением, животноводством, добычей пушного зверя, осваивали пахоту.

А богатые и предприимчивые промышленники Строгановы захватили лучшие пашни и закабалили крестьян. Они стали первыми колонизаторами этого края: возводили крепости, строили села и деревеньки, занимались солеварением, животноводством, добычей пушного зверя, осваивали пахоту.

Ермак и казаки

В XIII веке после вторжения Чингисхана, Западная Сибирь попала под власть татаро-монголов. И вскоре было образовано независимое ханство, город Чимга-Туре стал его столицей. Спустя три столетия территория Сибирского ханства существенно разрослась, захватив бассейны рек Тавды и Иртыша. И только покорение Казани — союзника сибирских ханов помогло ослабить грозного соседа. Население Прикамья жило по соседству с опасным врагом и все время было настороже. Люди всех профессий отправлялись на работу, захватив с собой оружие, ожидая набега в любую минуту.

Иностранцы (голландцы и англичане) также были не против проникнуть в богатые земли Сибири и устроить здесь новые колонии, поэтому Московское правительство стремилось как можно скорее подчинить себе этот край.

План по завоеванию Сибири

70-х годах XVI века у Московского государства уже имелся разработанный план завоевания Сибири. Ключевую роль в нем должны были сыграть Строгановы. Им было предписано содержать отряд пушкарей, приглашать наемных казаков и отправлять их воевать, на Иртыше и Оби делать крепости и укрепления. Выполнить план в срок Строгановы не могли. Им не хватало вооружённой силы. Наконец, они решили нанять к себе Ермака и его людей, к тому времени прославившихся храбростью и выносливостью.

«Сибирь — русская земля». Художник — О. Маслов

Сибирский поход

На подготовку Сибирского похода Ермаку потребовалось два года. Он тщательно разведывал пути, охранял Прикамье на востоке от нашествия татар, строил лодки, ремонтировал оружие, подбирал людей в помощь своим казакам. Тогда же возникло решение пойти в Сибирь новыми путём. К отряду прибавились еще 300 человек и проводники, знавшие местность за Уралом. Всего в войске Ермака было 700-900 человек, все они делились на отряды-сотни, среди них были трубачи, барабанщики, знаменоносцы и священнослужители. Ермак ввёл жесткую дисциплину: дезертиров, к примеру, казнили. Поход начался осенью в трудных условиях. Ермак с войском поднимался по реке Чусовой. Они добрались до скалистого берега в устье речки Ермаковки. Эта скала позже была названа «Ермаков камень». После чего дружина начала подниматься по маленькой и быстрой реке Серебрянке. Большие лодки пришлось бросить. Чтобы решить вопрос переправы, казаки использовали столбы, их устанавливали в воде, а затем натягивали паруса, чтобы запрудить реку. Ермак торопил войско: необходимо было выстроить безопасное укрепление, что они вскоре и сделали на берегу речки Кокуй. Там в тесных землянках они провели зиму. Весной чтобы не бросать маленькие лодки, казаки тащили их на себе через тайгу до реки Журавлик. А оттуда продолжили путь по реке Тагил. Очередную остановку они сделали у горы Медведь-камень, которая впоследствии получила название Ермаково Городище. Здесь на стоянке они оставались около двадцати дней, после чего вышли в реку Туру: там проходила граница владений хана Кучума.

Ермак ввёл жесткую дисциплину: дезертиров, к примеру, казнили. Поход начался осенью в трудных условиях. Ермак с войском поднимался по реке Чусовой. Они добрались до скалистого берега в устье речки Ермаковки. Эта скала позже была названа «Ермаков камень». После чего дружина начала подниматься по маленькой и быстрой реке Серебрянке. Большие лодки пришлось бросить. Чтобы решить вопрос переправы, казаки использовали столбы, их устанавливали в воде, а затем натягивали паруса, чтобы запрудить реку. Ермак торопил войско: необходимо было выстроить безопасное укрепление, что они вскоре и сделали на берегу речки Кокуй. Там в тесных землянках они провели зиму. Весной чтобы не бросать маленькие лодки, казаки тащили их на себе через тайгу до реки Журавлик. А оттуда продолжили путь по реке Тагил. Очередную остановку они сделали у горы Медведь-камень, которая впоследствии получила название Ермаково Городище. Здесь на стоянке они оставались около двадцати дней, после чего вышли в реку Туру: там проходила граница владений хана Кучума. И вскоре состоялось первое сражение, в котором удача сопутствовала русским, и они с легкостью одержали победу.

И вскоре состоялось первое сражение, в котором удача сопутствовала русским, и они с легкостью одержали победу.

«Поход Ермака». Художник — К. Лебедев

Ермак с дружиной продолжал путь. Пустынные, малонаселенные Уральские горы оказались позади. Казаки взяли укрепленный городок Чимга-Туру (позднее здесь был построен город Тюмень, получивший свое название от реки Тюменки). Следующий бой состоялся в устье реки Туры. Сражение продолжалось несколько дней. Против Ермака бились шесть татарских отрядов. Но и на этот раз атаману удалось одержать победу. А после были битвы около урочищ Березовый Яр и Караульный Яр, растянувшиеся на несколько дней. Ряды ермаковой дружины поредели. А вскоре предстояло сражаться с главными силами Сибирского ханства. Среди сотоварищей Ермака появились недовольные, многие предлагали вернуться. Но самые храбрые решили продолжить путь.

«Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Художник — В. И. Суриков

Тогда же сибирский хан энергично вел подготовку ко встрече с Ермаком. Он созвал большое войско, куда вошли татарские воины, а также вассалы из хантов и манси. Главнокомандующим над ними был назначен племянник хана Магомет-Кули. Его войско заняло оборонительную позицию около урочища Бабасан. Страшная кровопролитная битва продолжалась пять дней. Большим преимуществом Ермака было наличие огнестрельного оружия. Войско Магомета-Кули не смогло вынести наступление и было вынуждено отступить с огромными потерями. После чего около 40 дней русская дружина готовилась к решительным боям, им предстояло захватить столицу Сибирского ханства. Казаки, получившие ранения, отдыхали и залечивали раны, другие ремонтировали оружие. 14 сентября 1582 года дружина подошла к устью реки Тобол и заняла город мурзы Атика. Отсюда было недалеко до Сибирской столицы. Чтобы взять её, требовалось сначала осадить ее крепостные стены. Первые три попытки русских были неудачными, но Ермаку удалось завладеть двумя татарскими пушками, после чего они были сброшены в реку. Четвертый приступ оказался самым сложным.

Он созвал большое войско, куда вошли татарские воины, а также вассалы из хантов и манси. Главнокомандующим над ними был назначен племянник хана Магомет-Кули. Его войско заняло оборонительную позицию около урочища Бабасан. Страшная кровопролитная битва продолжалась пять дней. Большим преимуществом Ермака было наличие огнестрельного оружия. Войско Магомета-Кули не смогло вынести наступление и было вынуждено отступить с огромными потерями. После чего около 40 дней русская дружина готовилась к решительным боям, им предстояло захватить столицу Сибирского ханства. Казаки, получившие ранения, отдыхали и залечивали раны, другие ремонтировали оружие. 14 сентября 1582 года дружина подошла к устью реки Тобол и заняла город мурзы Атика. Отсюда было недалеко до Сибирской столицы. Чтобы взять её, требовалось сначала осадить ее крепостные стены. Первые три попытки русских были неудачными, но Ермаку удалось завладеть двумя татарскими пушками, после чего они были сброшены в реку. Четвертый приступ оказался самым сложным.

«Ермаковы струги». Полотно в музее в г. Чусовом

Люди Ермака проявили себя в бою храбрыми и стойкими воинами. В самые опасные моменты появлялся и сам Ермак Тимофеевич. Будучи опытным военачальником, он быстро замечал слабое место в рядах дружинников и, видя, что казаки вынуждены отступать, направлялся туда. Его оружие, добрые слова и само присутствие творили чудеса, воодушевляя усталых и раненых. Войско сибирского хана стремительно редело. Сам Магомет-Кули получил тяжелое ранение и был вынужден покинуть поле сражения. Это сильно деморализовало татар. Кучум, видя ранение племянника, приказал отступать. И татары оставили все городки и другие поселения в этой местности. 26 октября 1582 года Ермак вступил в столицу Сибирского ханства. К тому времени она полностью опустела. Занять ее без боя не составило труда. А многие ханты и манси перешли на сторону русских, признав их власть как избавителей от татарского ига. Однако борьба с Кучум-ханом еще не была окончена.

Войско Ермака требовало серьезного подкрепления, поэтому атаман отправил государю Ивану Грозному донесение о своих успехах и просил военной помощи. В ответ царь послал деньги, сукно, вина и большой запас других продовольственных товаров. Сам Ермак Тимофеевич получил в подарок кольчугу и панцирь, два кубка и шубу с царского плеча. А казакам государь обещал выслать военную помощь.

В ответ царь послал деньги, сукно, вина и большой запас других продовольственных товаров. Сам Ермак Тимофеевич получил в подарок кольчугу и панцирь, два кубка и шубу с царского плеча. А казакам государь обещал выслать военную помощь.

На зимовку казаки остановились во взятом Кашлыке. А летом следующего года Ермак Тимофеевич с большим войском вновь выступил в поход. На этот раз они двигались вверх по течению Иртыша, в те земли, где находился Кучум-хан и его кочевое войско. С осени началась полоса трудностей. Верный помощник Ермака, прибывший вместе с ним в Сибирь, Иван Кольцо был предательски убит. Царское подкрепление прибыло только в середине осени 1584 года. Эта встреча была долгожданной и очень радостной, но вскоре стала известна грустная новость: царские воеводы, понадеявшись на богатства Сибирской земли, не привезли продовольствия для своей армии. И вскоре в рядах русских начался голод. Люди Ермака варили кожаные ремни, седла, древесину, начали болеть цингой. К зиме от отряда осталась лишь половина.

Гибель атамана

Весной 1584 года большое татарское войско осадило Кашлык. Положение Ермака выглядело безвыходным. Но в ночь на 12 июня русским удалось внезапно и стремительно совершить нападение на основной стан татар. К утру татарское войско окончательно разбежалось. В следующем 1585 году отряд Ермака сделал остановку на одном из островов Иртыша, оставшись там на ночь с 5 на 6 августа. Когда все русские воины отошли ко сну, татары совершили бесчестный набег. Ермак Тимофеевич проснулся одним из первых и сразу же вступил в битву. Но не получив помощи, он бросился в Иртыш и поплыл к лодкам. Однако «тяжелый панцирь — дар царя» увлек на дно раненого атамана.

«Гибель Ермака». Художник — Б. Чориков

Монеты времен Ермака

Жизненный путь Ермака Тимофеевича совпадает с периодом правления Ивана IV Грозного. На момент вступления последнего на престол его мать Елена Глинская осуществила важную денежную реформу, с помощью которой смогла унифицировать и стандартизировать все монеты государства. В 1535 году вышел указ, предписывающий Новгородскому монетному двору приступить к чеканке серебряных денег нового образца. После этой реформы количество подделок резко сократилось. Самой мелкой денежной единицей стала полушка (1/4 деньги). На лицевой ее стороне изображалась птица, на обороте – текст «государь». На деньгах крупного веса – новгородках помещалось изображение всадника с копьем, на московках, которые были вдвое легче новгородок – того же всадника, но с саблей. Новгородка позднее получила название «копейка». Линейка номиналов выстраивалась следующим образом: копейка (новгородка) приравнивалась к двум деньгам (московкам) и четырем полушкам. На оборотной стороне новгородок и московок печатался сокращенный титул Ивана IV Грозного.

В 1535 году вышел указ, предписывающий Новгородскому монетному двору приступить к чеканке серебряных денег нового образца. После этой реформы количество подделок резко сократилось. Самой мелкой денежной единицей стала полушка (1/4 деньги). На лицевой ее стороне изображалась птица, на обороте – текст «государь». На деньгах крупного веса – новгородках помещалось изображение всадника с копьем, на московках, которые были вдвое легче новгородок – того же всадника, но с саблей. Новгородка позднее получила название «копейка». Линейка номиналов выстраивалась следующим образом: копейка (новгородка) приравнивалась к двум деньгам (московкам) и четырем полушкам. На оборотной стороне новгородок и московок печатался сокращенный титул Ивана IV Грозного.

1 копейка эпохи Ивана IV Васильевича «Грозного». Чекан Новгорода

1 копейка эпохи Ивана IV Васильевича «Грозного». Чекан Новгорода

Сибирь и её покорение — Омская земля — общественный проект

Один из важнейших этапов становления русской государственности – покорение Сибири. Освоение этих земель заняло почти 400 лет и за это время произошло множество событий. Первым русским покорителем Сибири стал Ермак.

Освоение этих земель заняло почти 400 лет и за это время произошло множество событий. Первым русским покорителем Сибири стал Ермак.

Ермак Тимофеевич

Точная фамилия этого человека не установлена, вполне вероятно, что ее и вовсе не было – Ермак был незнатного рода. Родился Ермак Тимофеевич в 1532 году, в те времена для именования простого человека часто использовалось отчество или прозвище. Точное происхождение Ермака не выяснено, но есть предположение, что он был беглым крестьянином, выделявшимся огромной физической силой. Сначала Ермак был чуром (разнорабочим и оруженосцем) у волжских казаков.

Однако в бою умный и смелый молодец быстро добыл себе вооружение, после участвовал в битвах, благодаря силе и организаторским способностям через несколько лет стал атаманом. В 1581 году командовал флотилией казаков с Волги, есть предположения, что воевал под Псковом и Новгородом. Его по праву считают родоначальником первой морской пехоты, которая тогда называлась «струговой ратью». Имеются и другие исторические версии о происхождении Ермака, но эта – самая популярная среди историков.

Имеются и другие исторические версии о происхождении Ермака, но эта – самая популярная среди историков.

Некоторые придерживаются мнения, что Ермак был знатного рода тюркских кровей, но в этой версии много противоречивых моментов. Ясно одно – Ермак Тимофеевич был популярен в воинской среде до самой смерти, ведь должность атамана была выборочной. Сегодня Ермак – исторический герой России, главная заслуга которого – присоединение к русскому государству сибирских земель.

Идея и цели похода

Еще в 1579 купцы Строгановы пригласили к себе в Пермский край казаков Ермака для охраны земель от набегов сибирского хана Кучума. Во второй половине 1581 Ермак уже сформировал отряд из 540 воинов. Долгое время превалировало мнение, что идеологами похода были Строгановы, но сейчас более склоняются к тому, что это идея самого Ермака, а купцы только финансировали этот поход. Целью было разведать, какие земли лежат на Востоке, подружиться с местным населением и по возможности победить хана и присоединить земли под дланью царя Ивана IV.

Великий историк Карамзин назвал этот отряд «малочисленной шайкой бродяг». У историков вызывает сомнения, что поход организовывался с одобрения центральных властей. Вероятнее всего, такое решение стало консенсусом между властями, желавшими заполучить новые земли, купцами, заботящимися о собственной защите от набегов татар, и казаками, мечтавшими разбогатеть и показать свою удаль в походе, только после того, как ханская столица пала. Поначалу царь был против этого похода, о чем написал Строгановым гневное письмо с требованием вернуть Ермака для охраны Пермских земель.

Загадки похода

Широко известно, что русские впервые проникли в Сибирь в довольно давние времена. Совершенно определенно, новгородцы ходили по Белому морю до пролива Югорский шар и далее за него, в Карское море, еще в IX веке. Первое летописное свидетельство о подобных плаваниях относится к 1032 году, которое в русской историографии считается началом истории Сибири.

Основу отряда составляли казаки с Дона во главе со славными атаманами: Кольцо Иван, Михайлов Яков, Пан Никита, Мещеряк Матвей. Кроме русичей в отряд вошло некоторое количество литовцев, немцев и даже татар. Казаки – интернационалисты по современной терминологии, национальность для них не играла роли. Они принимали в свои ряды всех, кто крестился в православную веру.

Кроме русичей в отряд вошло некоторое количество литовцев, немцев и даже татар. Казаки – интернационалисты по современной терминологии, национальность для них не играла роли. Они принимали в свои ряды всех, кто крестился в православную веру.

Но дисциплина в войске была строгая – атаман требовал соблюдения всех православных праздников, постов, не терпел расхлябанности и кутежей. Войско сопровождали три священника и один расстрига-монах. Будущие завоеватели Сибири погрузились на восемьдесят лодок-стругов и отправились вплавь навстречу опасностям и приключениям.

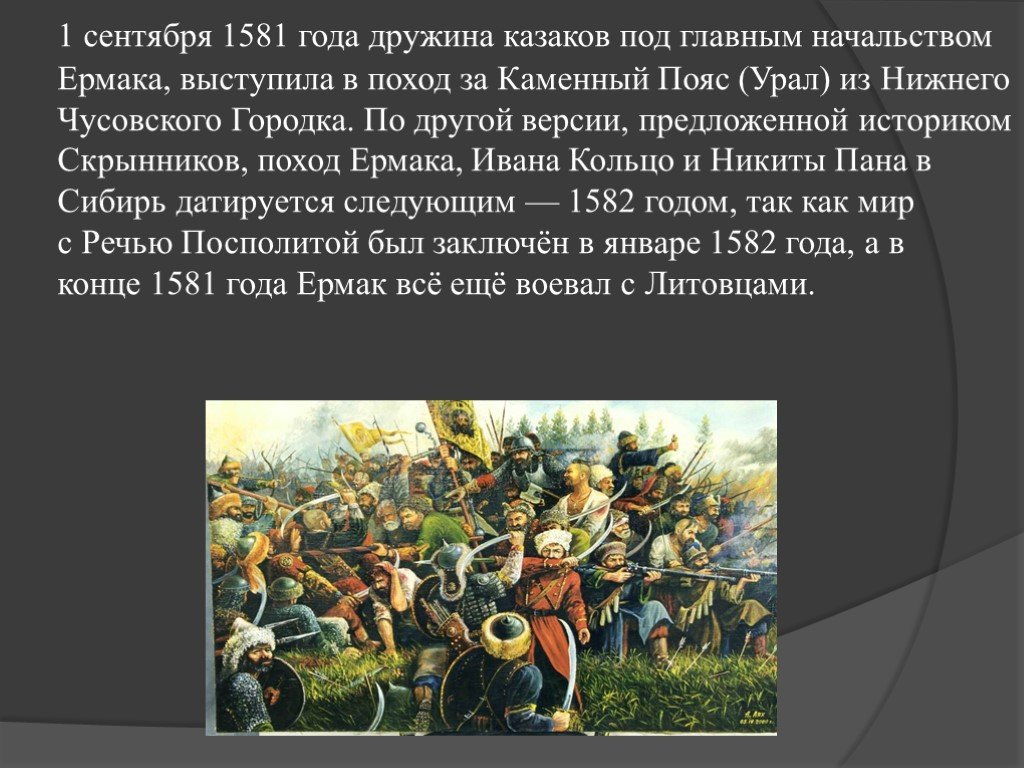

Переход через «Камень»

По некоторым данным отряд выдвинулся в путь 1 сентября 1581 года. Казаки передвигались по реке Чусовой до Уральских гор. На Тагильском перевале бойцы сами прорубали дорогу топором. В казацком обычае было волочить суда по земле на перевалах, что оказалось невозможным из-за большого числа валунов. Поэтому людям пришлось нести струги по склону вверх. На вершине перевала казаки построили Кокуй-город и перезимовали там. Весной они сплавились по реке Тагил.

Весной они сплавились по реке Тагил.

Разгром Сибирского ханства

«Знакомство» казаков и местных татар случилось на территории нынешней Свердловской области. Казаки были обстреляны из луков своими противниками, но отбили пушками готовящуюся атаку татарской конницы и заняли город Чинги-туру в нынешнем Тюменском районе. В этих местах завоеватели добыли драгоценности и меха, попутно поучаствовав во множестве боев.

Май 1582 года – в устье Туры казаки держали бой с войсками уже шести татарских князей.

Июль 1582 года – битва на Тоболе.

21 июля 1582 года – битва у Бабасанских юрт, где Ермак залпами пушки остановил скачущую на него конную армию в несколько тысяч всадников.

В битве у Долгого яра татары вновь обстреляли казаков.

14 августа 1582 года – битва у Карачин-городка, где казаки захватили богатую казну мурзы Карачи.

4 ноября 1582 года – Кучум с пятнадцатитысячным войском организовал засаду возле Чувашского мыса, с ним были наемные дружины вогулов и остяков. В самый ответственный момент оказалось, что лучшие отряды Кучума отправились в набег на город Пермь. Наемники во время боя обратились в бегство, и Кучум был вынужден отступить в степь.

В самый ответственный момент оказалось, что лучшие отряды Кучума отправились в набег на город Пермь. Наемники во время боя обратились в бегство, и Кучум был вынужден отступить в степь.

Ноябрь 1582 года – Ермак занял столицу ханства – город Кашлык.

Историки предполагают, что Кучум был узбекского происхождения. Точно известно, что он устанавливал власть в Сибири крайне жестокими методами. Неудивительно, что после его поражения местные народы (ханты) привезли Ермаку подарки и рыбу. Как гласят документы, Ермак Тимофеевич встретил их «лаской и приветом» и проводил «с честью». Прослышав о доброте русского атамана, к нему стали приходить с подарками татары и другие народности.

Загадки похода

Поход Ермака не был первым военным походом в Сибирь. Самые первые сведения о военном походе русских в Сибирь относятся к 1384 году, когда новгородский отряд прошел на Печору, и далее, северным походом через Урал, на Обь.

Ермак всем обещал защитить от Кучума и других врагов, обложив их ясаком – обязательной данью. С вождей атаман брал присягу о подати с их народов – тогда это называлось «шерсть». После присяги они автоматически считались подданными царя и не подвергались никаким гонениям. В конце 1582 года часть воинов Ермака попали в засаду на озере, они были полностью истреблены. 23 февраля 1583 года казаки ответили хану, пленив его главного военачальника.

С вождей атаман брал присягу о подати с их народов – тогда это называлось «шерсть». После присяги они автоматически считались подданными царя и не подвергались никаким гонениям. В конце 1582 года часть воинов Ермака попали в засаду на озере, они были полностью истреблены. 23 февраля 1583 года казаки ответили хану, пленив его главного военачальника.

Посольство в Москву

Ермак в 1582 году отправил послов к царю во главе с доверенным лицом (И. Кольцо). Цель посла была рассказать государю о полном разгроме хана. Иван Грозный милостиво одарил вестников, среди даров были две дорогие кольчуги для атамана. Вслед за казаками был послан князь Болховский с дружиной в триста воинов. Строгановым было велено выбрать сорок лучших людей и присоединить их к дружине – эта процедура затянулась. Отряд добрался в Кашлык в ноябре 1584 года, казаки заранее не знали о таком пополнении, поэтому на зиму не было заготовлено нужной провизии.

Покорение вогулов

В 1583 году Ермак покорял татарские селения в бассейнах Оби, Иртыша. Татары оказывали яростное сопротивление. По реке Тавде казаки отправились в землю вогуличей, распространив власть царя до реки Сосвы. В покоренном городке Назыме уже в 1584 году случился мятеж, в котором вырезали всех казаков атамана Н. Пана. Кроме безусловного таланта полководца и стратега, Ермак выступает как тонкий психолог, отлично разбиравшийся в людях. Несмотря на все сложности и трудности похода, ни один из атаманов не дрогнул, не изменил клятве, до последнего вздоха был верным соратником и другом Ермака.

Татары оказывали яростное сопротивление. По реке Тавде казаки отправились в землю вогуличей, распространив власть царя до реки Сосвы. В покоренном городке Назыме уже в 1584 году случился мятеж, в котором вырезали всех казаков атамана Н. Пана. Кроме безусловного таланта полководца и стратега, Ермак выступает как тонкий психолог, отлично разбиравшийся в людях. Несмотря на все сложности и трудности похода, ни один из атаманов не дрогнул, не изменил клятве, до последнего вздоха был верным соратником и другом Ермака.

Летописи не сохранили подробностей этой битвы. Но, учитывая условия и способ войны, применявшийся сибирскими народами, судя по всему, вогулы выстроили укрепление, которое казаки были вынуждены штурмовать. Из Ремезовской летописи известно, что после этой битвы у Ермака осталось 1060 человек – потери казаков составили около 600 человек.

Голодная зима

Зимний период 1584-1585 годов выдался чрезвычайно холодным, мороз был около -47°C, постоянно дули ветры с севера. Охотиться в лесу было нельзя из-за глубокого снега, волки кружили огромными стаями возле людских жилищ. Все стрельцы Болховского, первого воеводы Сибири из знаменитого княжеского рода, погибли от голода вместе с ним самим. Поучаствовать в боях с ханом они не успели. Число казаков атамана Ермака тоже сильно сократилось. В этот период Ермак старался не встречаться с татарами – он берег ослабленных бойцов.

Охотиться в лесу было нельзя из-за глубокого снега, волки кружили огромными стаями возле людских жилищ. Все стрельцы Болховского, первого воеводы Сибири из знаменитого княжеского рода, погибли от голода вместе с ним самим. Поучаствовать в боях с ханом они не успели. Число казаков атамана Ермака тоже сильно сократилось. В этот период Ермак старался не встречаться с татарами – он берег ослабленных бойцов.

Загадки похода

Кому нужны земли? До сих пор никто из российских историков не дал внятного ответа на простой вопрос: зачем Ермак начал этот поход на восток, на Сибирское ханство.

Восстание мурзы Карача

Весной 1585 года один из покорившихся Ермаку вождей на речке Туре внезапно напал на казаков Кольцо и Михайлова. Почти все казаки погибли, а мятежники в бывшей своей столице заблокировали русское войско. 12 июня 1585 Мещеряк с товарищами совершил смелую вылазку и отбросил войско татар, но потери русских были огромны. У Ермака на этот момент выжила только половина тех, кто отправлялся с ним в поход. Из пяти атаманов в живых остались только двое – Ермак и Мещеряк.

Из пяти атаманов в живых остались только двое – Ермак и Мещеряк.

Гибель Ермака и окончание похода

Ночью 3 августа 1585 атаман Ермак погиб с полусотней бойцов на речке Вагае. Татары напали на спящий лагерь, в этой стычке выжило только несколько воинов, которые принесли страшную новость в Кашлык. Свидетели гибели Ермака утверждают, что он был ранен в шею, но продолжал биться.

В процессе боя атаману нужно было перепрыгнуть с одной лодки на другую, но он истекал кровью, а царская кольчуга была тяжела – Ермак не допрыгнул. Выплыть в тяжелых доспехах было невозможно даже такому силачу – раненый утонул. Легенда гласит, что местный рыбак нашел труп и доставил хану. Месяц татары стреляли в тело поверженного врага стрелами, за это время не было замечено никаких следов разложения. Удивленные татары похоронили Ермака на почетном месте (в современности это деревня Баишево), но за оградой кладбища – он не был мусульманином.

После получения известия о смерти предводителя казаки собрались на сходку, где было решено вернуться в родные края – зимовать еще раз в этих местах было смерти подобно. Под руководством атамана Мещеряка 15 августа 1585 остатки отряда организованно двинулись по Оби на запад, домой. Татары праздновали победу – они еще не знали, что через год русские вернутся.

Под руководством атамана Мещеряка 15 августа 1585 остатки отряда организованно двинулись по Оби на запад, домой. Татары праздновали победу – они еще не знали, что через год русские вернутся.

Итоги похода

Экспедиция Ермака Тимофеевича устанавливала русскую власть на протяжении двух лет. Как часто бывало с первопроходцами, за покорение новых земель они поплатились своими жизнями. Неравными были силы – несколько сотен первопроходцев против десятков тысяч противников. Но на смерти Ермака и его воинов все не закончилось – следом пришли другие покорители, и скоро вся Сибирь стала вассалом Москвы.

Завоевание Сибири часто проходило «малой кровью», а личность атамана Ермака обросла многочисленными легендами. Об отважном богатыре народ сложил песни, историки и писатели написали книги, художники написали картины, а режиссеры сняли фильмы. Воинские стратегии и тактики Ермака переняли другие полководцы. Построение войска, придуманное бравым атаманом, через сотни лет использовал другой великий полководец – Александр Суворов.

Его упорство в продвижении по территории Сибирского ханства весьма и весьма напоминает упорство обреченного. Ермак просто шел по рекам незнакомой земли, рассчитывая на авось и на военную удачу. По логике вещей казаки должны были сложить голову в походе. Но Ермаку повезло, он захватил столицу ханства и вошел в историю победителем.

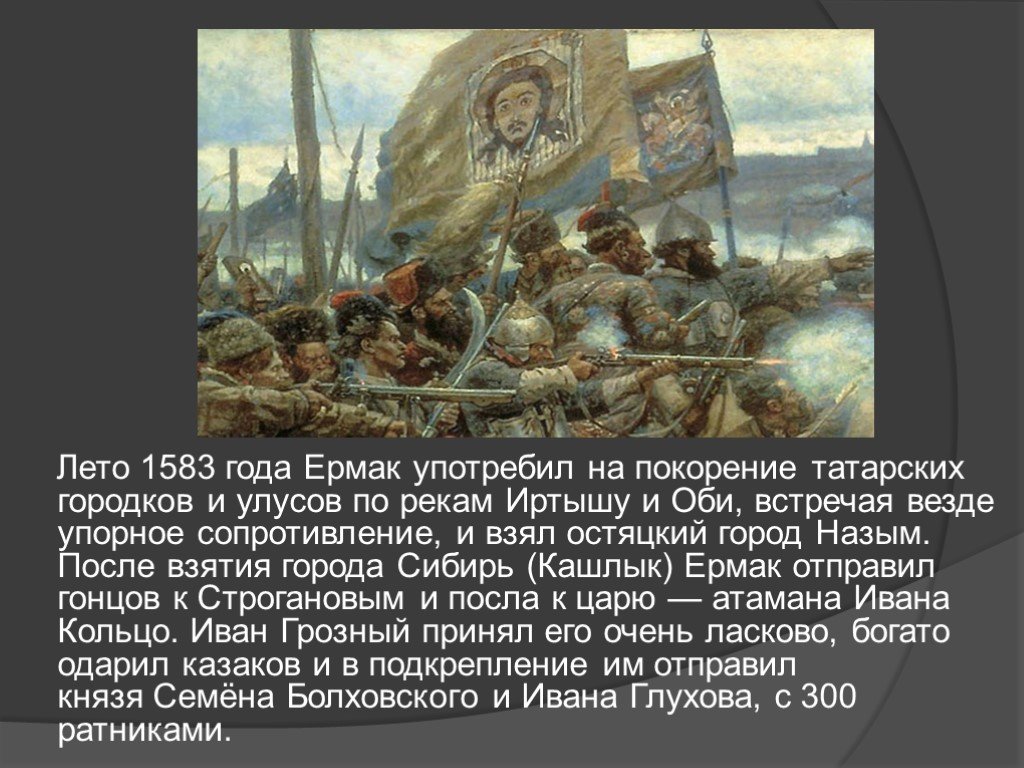

Через триста лет после описанных событий русский художник Василий Суриков написал живописное полотно. Это поистине монументальная картина батального жанра. Талантливому художнику удалось передать, каким великим был подвиг казаков и их атамана. На картине Сурикова предстает одна из битв немногочисленного отряда казаков с огромной ратью хана.

Художник сумел все описать так, что зрителю понятен исход сражения, хотя битва только началась. Над головами русских реют христианские знамена с изображением на них Нерукотворного Спаса. Сражение возглавляет сам Ермак – он во главе своего воинства и с первого взгляда в глаза бросается, что русский полководец недюжинной силы и большой смелости. Враги представлены, как безликая масса, силы которой подтачивает страх перед пришлыми казаками. Ермак Тимофеевич спокоен и уверен, извечным жестом полководца он направляет своих воинов вперед.

Враги представлены, как безликая масса, силы которой подтачивает страх перед пришлыми казаками. Ермак Тимофеевич спокоен и уверен, извечным жестом полководца он направляет своих воинов вперед.

Воздух наполнен порохом, кажется, что слышны выстрелы, свистят пролетающие стрелы. На втором плане идет рукопашная схватка, а в центральной части войска подняли икону, обращаясь за помощью к высшим силам. Вдали видна ханская крепость-твердыня – еще немного и сопротивление татар сломят. Атмосфера картины проникнута чувством скорой победы.

Если выражаться иносказательно, то справедливо утверждение, что Ермак «прорубил окно» в Азию. Этот подвиг отважных казаков и их талантливого предводителя не забыт – прошло почти пятьсот лет, а память о них живет в народе.

Ермак Тимофеевич — Тренфо

Просмотры постов:

4

Резюме

(G)Ермак Тимофеевич (русский: Ермак Тимофеевич, родился между 1532-1542 – 5-6 августа 1585) казачий атаман и сегодня герой русского фольклора и мифов. При царе Иване Грозном Ермак начал русское завоевание Сибири.

При царе Иване Грозном Ермак начал русское завоевание Сибири.

Интерес России к торговле мехом подогревал их желание расширяться на восток, в Сибирь. Татарское Казанское ханство было создано как лучший вход в Сибирь. В 1552 году модернизированная армия Ивана Грозного свергла ханство. После взятия Казани царь обратился к могущественной и богатой купеческой семье Строгановых с просьбой возглавить восточную экспансию. В конце 1570-х Строгановы набрали казачьих воинов для вторжения в Азию от имени царя. Эти казаки избрали Гермака вождем своих вооруженных сил, и в 1582 году Гермак выступил с армией в 840 человек для нападения на Сибирское ханство.

26 октября 1582 года Гермак и его воины свергли татарскую империю Кучум-хана у Каслика в битве, ознаменовавшей завоевание Сибири. Ермак остался в Сибири и продолжал борьбу с татарами до 1584 года, когда набег, организованный Кучум-ханом, устроил ему засаду и убил его и его отряд.

Более конкретные элементы жизни Гермака, такие как его внешний вид, предыстория и даты событий, остаются предметом спора для историков, поскольку тексты, документирующие его жизнь, ненадежны. Однако его жизнь и завоевания оказали глубокое влияние на отношения с Сибирью, вызвав интерес России к региону и сделав Российское королевство агрессивной имперской державой к востоку от Урала.

Однако его жизнь и завоевания оказали глубокое влияние на отношения с Сибирью, вызвав интерес России к региону и сделав Российское королевство агрессивной имперской державой к востоку от Урала.

Информации о Гермаке меньше, чем о самых известных исследователях и исторических личностях. Многое из того, что мы знаем о Гермаке, исходит из фольклора и легенд. Современных описаний Гермака нет, и все биографии являются лишь оценками. Одна из сибирских летописей, «Летопись Ремезова», написанная более чем через сто лет после смерти Ермака, описывает его как имеющего «широкое лицо, черную бороду и курчавые волосы, среднего роста, но с широкими плечами и широким туловищем». но и это подробное описание недостоверно, потому что рассказчик никогда не видел Ермака.

Помимо его неизвестных физических характеристик, подробности жизни Гермака и обстоятельства, приведшие к его набегу на Сибирь, неясны. Русский писатель Валентин Распутин сожалеет об отсутствии у нас информации о Ермаке, учитывая огромный диапазон его вклада в российское общество. Наши знания о воспитании и путешествиях Ермака минимальны по сравнению со знаниями других известных исследователей, таких как Христофор Колумб. Историки сталкиваются с серьезными трудностями при попытке собрать воедино особенности жизни Гермака, поскольку два основных, первоисточника о нем могут быть либо предвзятыми, либо неточными. Этими источниками являются Строгановская летопись, еще одна из сибирских летописей, и Синодическая. Строгановская летопись написана по просьбе самой семьи Строгановых, поэтому в ней преувеличено участие семьи в покорении Сибири. «Шинодик» — отчет о походе Ермака, написанный через сорок лет после его смерти архиепископом Тобольским Киприаном. Текст был сформирован устной традицией и воспоминаниями о его миссии, но почти наверняка на него повлияло желание архиепископа канонизировать Гермака. Сочетание забытых со временем подробностей и приукрашивания или опущения фактов для того, чтобы принять Гермака за святого, позволяет предположить, что Синодик мог содержать ошибки.

Наши знания о воспитании и путешествиях Ермака минимальны по сравнению со знаниями других известных исследователей, таких как Христофор Колумб. Историки сталкиваются с серьезными трудностями при попытке собрать воедино особенности жизни Гермака, поскольку два основных, первоисточника о нем могут быть либо предвзятыми, либо неточными. Этими источниками являются Строгановская летопись, еще одна из сибирских летописей, и Синодическая. Строгановская летопись написана по просьбе самой семьи Строгановых, поэтому в ней преувеличено участие семьи в покорении Сибири. «Шинодик» — отчет о походе Ермака, написанный через сорок лет после его смерти архиепископом Тобольским Киприаном. Текст был сформирован устной традицией и воспоминаниями о его миссии, но почти наверняка на него повлияло желание архиепископа канонизировать Гермака. Сочетание забытых со временем подробностей и приукрашивания или опущения фактов для того, чтобы принять Гермака за святого, позволяет предположить, что Синодик мог содержать ошибки. Хотя Киприану не удалось канонизировать Гермака, он постарался увековечить воина.

Хотя Киприану не удалось канонизировать Гермака, он постарался увековечить воина.

Эти документы, как и ряд других, отражающих походы Ермака, полны противоречий, делающих неясной правду о жизни воина. Эти рассказы, наряду с фольклором и легендами, составляют основу исторических знаний. Как таковые, они широко приняты и считаются отражающими правду.

Гермак обычно описывается как жестокий, хитрый и смелый. Он также любил называть себя «мы», а не «я». Однако эти описания можно отнести к стереотипным характеристикам казака. По словам Распутина: «Термин казак — это татарское слово, которое переводится как смелый, сильный духом, тот, кто порвал связи со своим социальным классом». В официальных документах казаки именуются «бродягами, ворами, разбойниками, ренегатами и беглыми крестьянами».

Казаки появились еще до существования России и впервые упоминаются византийским императором в 3 веке. Хотя у казачьих поселений были предводители, атаманы и законы, ни о царе, ни о каком-либо другом ханстве поселенцы не упоминали. Только после 16 века казаки установили тесные отношения с русским царем. Ермак, воплощение казачьей вольности, отваги и жестокости, прославился своими подвигами на Волге.

Только после 16 века казаки установили тесные отношения с русским царем. Ермак, воплощение казачьей вольности, отваги и жестокости, прославился своими подвигами на Волге.

Читайте также, мифология – Одиссей

Происхождение

Воин Ермак Тимофеевич родился у реки Чусовой на восточной окраине соседней Московской области. Единственная информация о воспитании Ермака содержится в Черепановской летописи, которая так и не была полностью опубликована, но в 1894 году историк Александр Дмитриев пришел к выводу, что она, вероятно, представляет собой копию или пересказ оригинального документа XVII века. Согласно выписке из летописи «О Гермаке и родине его», дед его, Афонасий Григорьевич Аленин, происходил из Суздаля, северо-восточнее Москвы. Спасаясь от бедности, он двинулся на юг, во Владимир, в муромские леса. Там он был арестован воеводами за то, что указал дорогу безжалостным разбойникам, нанявшим его. Его сын и отец Ермак, Тимофей, на заработки переселились на Строгановские земли в Чусовую. Предположительно здесь родился Василий Тимофеевич Аленин, впоследствии известный как «Ермак»

Предположительно здесь родился Василий Тимофеевич Аленин, впоследствии известный как «Ермак»

Читайте также, биографии – Евмен

Деятельность

Ермак работал в Строгановском речном флоте носильщиком и матросом, возил соль по рекам Каме и Волге. Устав от этого, он сформировал банду, бросил работу и стал пиратом на реках. Именно тогда он получил прозвище Гермак.

До своих завоеваний в Сибири боевой опыт Гермака состоял в том, что он руководил отрядом казаков на стороне царя в Ливонской войне 1558-83 годов и грабил торговые суда. Судя по легендам и народным песням, Ермак участвовал в грабежах и грабежах на Волге вместе с гетманом Иваном Кольцом и четырьмя другими казачьими предводителями. Для казаков было характерно заниматься пиратством в Азовском или Каспийском морях и грабить различных посланников и русских или персидских купцов. Несмотря на то, что Ермак был бандитом, он заработал репутацию выдающегося и верного русского бойца. Благодаря своему опыту в Ливонской войне он изучил тактику боя и превзошел в мастерстве других гетманов.

В конце 1500-х годов, до экспедиций Ермака, русские пытались продвинуться на восток, в Сибирь, в поисках мехов. При Иване Великом русские вошли в северо-западную Сибирь, но «подход к Сибири с этого направления оказался очень трудным и трудным». Русские решили, что южный путь через Татарское Казанское ханство позволит им легче проникнуть в Сибирь, но сначала нужно будет низвергнуть Казань. Первой внешней целью Ивана Грозного, когда он пришел к власти, было взятие Казани. Его модернизированная армия оказалась успешной в начале октября 1552 года, и Иван приступил к открытию Востока для русских бизнесменов, таких как Строгановы. Аникей Строганов использовал бывшее Казанское ханство как вход в Сибирь и основал частную империю в юго-западном углу Сибири.

После завоевания русскими при Иване Грозном Казанское татарское ханство стало российской губернией Пермь. Иван Грозный был очень уверен в деловых способностях семьи Строгановых и дал им Пермскую губернию в качестве экономической инвестиции, которая, несомненно, принесла бы пользу России в будущем. Царь также разрешил Строгановым расширяться на территории по рекам Тобол и Иритис, которые принадлежали мусульманскому лидеру Кучум-хану. Строгановы продолжили поход на восток, на нерусские территории. Они достигли Сибирского ханства, братского государства бывшего Казанского ханства, потому что оно сохранило контроль над мехами в Западной Сибири.

Царь также разрешил Строгановым расширяться на территории по рекам Тобол и Иритис, которые принадлежали мусульманскому лидеру Кучум-хану. Строгановы продолжили поход на восток, на нерусские территории. Они достигли Сибирского ханства, братского государства бывшего Казанского ханства, потому что оно сохранило контроль над мехами в Западной Сибири.

Во время завоевания Казани русскими в 1540-х и 1550-х годах Сибирское ханство переживало собственные конфликты с соперничающими племенами. Он был на зыбкой почве до прихода к власти Кучум-хана, потомка знаменитого Чингисхана, в 1560 году. Кучум-хан создал союзников среди своих соседей и крымских татар, чтобы предотвратить экспансию Строгановых на Урал.

В июле 1572 года Кучум совершил свой первый набег на Строгановские слободы, в результате которого погибло почти сто человек. В 1573 г. татарское войско расширилось и сменилось руководство. Племянник Кучума, Махмет-Кул, взял на себя управление. Строгановы поняли, что они больше не могут ожидать, что их поселенцы останутся на землях вокруг Перми, если они будут вести только оборонительный бой. Царь разрешил семье Строгановых вторгнуться в Азию. Однако вскоре царь передумал и приказал Строгановым уйти из Сибири, опасаясь, что у России не будет ни ресурсов, ни людских ресурсов, чтобы свергнуть империю Кучум-хана.

Царь разрешил семье Строгановых вторгнуться в Азию. Однако вскоре царь передумал и приказал Строгановым уйти из Сибири, опасаясь, что у России не будет ни ресурсов, ни людских ресурсов, чтобы свергнуть империю Кучум-хана.

Строгановы решили проигнорировать приказ царя, и в конце 1570-х внуки Аникея Строганова Никита и Максим набрали воинов-казаков для ведения войны от их имени. Предводителем казачьих дружин выбрали Ермака Тимофеевича.

Согласно Строгановской летописи, 6 апреля 1579 г., прослышав о «дерзости и отваге» Ермака и его товарищей, Строгановы послали письмо мужикам с просьбой приехать на родовые земли на реке Чусовой, призывая их сражаться с татарами во имя царя.

Так как Гермак был самым видным из новобранцев, он стал капитаном (атаманом) «покорения Сибири». Однако остается вопрос, действительно ли Ермак решил вести войну самостоятельно, не поддаваясь влиянию Строгановых. Этот вопрос возник из-за расхождения между повествованиями Строгановской летописи и другой сибирской летописи, Есиповской летописи, в которой даже не упоминается семья Строгановых. Возможно, Строгановы рассказывают историю таким образом, что русский народ чувствует себя в долгу перед ними не меньше, чем перед Ермаком за завоевание Сибири. Историки расходятся в этом вопросе: одни считают, что за походом Ермака стояли Строгановы, другие считали, что они не принимали в нем никакого участия.

Возможно, Строгановы рассказывают историю таким образом, что русский народ чувствует себя в долгу перед ними не меньше, чем перед Ермаком за завоевание Сибири. Историки расходятся в этом вопросе: одни считают, что за походом Ермака стояли Строгановы, другие считали, что они не принимали в нем никакого участия.

Гермак был официально завербован Строгановыми весной 1582 года. Его задачей было «фактически завоевать страну по Тоболу и Ирисе, которая уже де-юре находилась во владении Строгановых у царя в 1574 году». Конечной целью Строганова было открыть южный проход в Мангазею для доступа к мехам. Сибирское ханство перекрыло дорогу от Урала до Мангазая. После падения ханства конечным пунктом восьмитысячникового пути Ермака стал Берингов пролив. Ермак возглавил небольшое войско в 840 человек, в том числе 540 своих и 300 Строгановых. Его армия состояла из «русских, татар, литовцев и немцев».

Никита и Максим Строгановы потратили двадцать тысяч рублей на оснащение армии самым лучшим оружием. Это было им особенно выгодно, так как у татарских противников не было промышленного оружия.

Это было им особенно выгодно, так как у татарских противников не было промышленного оружия.

Гермак впервые начал свое путешествие в Сибирь из пограничной крепости в Перми на реке Чусовой 1 сентября 1582 года, хотя другие источники утверждают, что он, возможно, начал свой поход в 1579 или 1581 году. союзниками Кучум-хана, но высокие борта их судов служили щитами. При переходе через Урал казакам приходилось нести свое имущество на спине, так как у них не было лошадей.

Через два месяца армия Гермака наконец перешла Урал. Они пошли по реке Туре и оказались на окраине империи Кучум-хана. Вскоре они достигли столицы королевства Каслика. 23 октября 1582 года войско Гермака вело битву у мыса Чуваш. Пехота Гермака массированным огнем блокировала татарам проход, Махмет-Куль был ранен, и татарам не удалось нанести русским войскам ни одного урона. Гермаку удалось захватить Каслик, и сражение ознаменовало собой «покорение Сибири». Строгановская летопись описывает реакцию Кучум-хана на завоевание Кашлика и успех Гермака:

Пока Гермаку удалось взять Каслик, в результате боя численность казаков сократилась до 500 человек. Гермак также столкнулся с проблемой снабжения. В то время как армия нашла в городе такие сокровища, как меха, шелк и золото, не осталось ни еды, ни припасов. Жители также покинули город. Однако через четыре дня после того, как Гермак захватил город, люди вернулись, и вскоре Гермак подружился с остяками. Остиаки официально заявили о своей лояльности Гермаку 30 октября, дополнив свое обещание подношениями еды в городе.

Гермак также столкнулся с проблемой снабжения. В то время как армия нашла в городе такие сокровища, как меха, шелк и золото, не осталось ни еды, ни припасов. Жители также покинули город. Однако через четыре дня после того, как Гермак захватил город, люди вернулись, и вскоре Гермак подружился с остяками. Остиаки официально заявили о своей лояльности Гермаку 30 октября, дополнив свое обещание подношениями еды в городе.

Припасов оказалось недостаточно, и вскоре казаки вышли в пустыню ловить рыбу и охотиться. Хотя Гермак победил татар, они продолжали преследовать казаков, не давая Гермаку получить полный контроль над регионом. Решительный удар татары нанесли 20 декабря, когда была обнаружена и убита группа из 20 казаков. Гермак обнаружил, что Махмет-Куль оправился от предыдущей битвы и несет ответственность за убийство казаков. Затем Ермак вступил в бой с Махмет-Кулем и его войсками, снова победив его.

Поражение Махмет-Куля дало казакам короткую передышку. Однако в апреле 1583 г. он вернулся в регион. Он попал в засаду и был захвачен небольшой группой казаков. Через несколько дней после своего пленения он отправил к Кучум-хану гонца, в котором сообщил, что тот жив, и просил его прекратить нападения на казаков и подвластных Гермаку.

он вернулся в регион. Он попал в засаду и был захвачен небольшой группой казаков. Через несколько дней после своего пленения он отправил к Кучум-хану гонца, в котором сообщил, что тот жив, и просил его прекратить нападения на казаков и подвластных Гермаку.

Джермак, воспользовавшись этим послаблением в боевых действиях, отправился к рекам Ирис и Обь, чтобы завершить покорение местных племенных вождей.

Вскоре он встретил остякского князя Дамиана, засевшего в крепости на берегу Ириса с 2000 верных бойцов. Говорят, что Гермаку и его людям потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть оборону, поскольку у Дамиана был позолоченный идол. Силы Ермака в конце концов одержали верх. Однако при входе в крепость идола не нашли.

Затем Ермак решил подчинить себе самого могущественного остякского князя в регионе Самара, который объединил свои силы с восемью другими князьями. Ермак, увидев, что Самар не поставил охрану вокруг своего лагеря, предпринял внезапную атаку, убив Самара и распустив его войска. Затем Гермак смог заручиться поддержкой остальных восьми принцев.

Затем Гермак смог заручиться поддержкой остальных восьми принцев.

После этого завоевания он продолжил движение вниз по реке и сумел захватить главный остякский город Назим. В бою погибли друг Ермака атаман Никита Пан и несколько казаков. Затем Ермак направил свои войска вниз по реке Обь, захватив несколько небольших опорных пунктов. Дойдя до одного пункта, Ермак остановил экспедицию и вернул свои силы в Каслик.

Вернувшись в Каслик, Ермак решил сообщить Строганову и царю о своих завоеваниях. Хотя его причины для этого неясны, эксперты полагают, что, помимо желания очистить свое имя от прошлых проступков, Гермак также срочно нуждался в припасах. В конце концов, он послал своего доверенного поручика Ивана Кольцо с пятьюдесятью людьми, двумя грамотами (одну к Строгановым и одну к Ивану Грозному) и большое количество мехов для царя. до 5000, прочие до шестидесяти мешков пушнины).

Приезд Кольца в дом Строгановых произошел как нельзя кстати, так как Максим Строганов только что получил письмо от Ивана, доносившее на Гермака и угрожавшее ему и его последователям смертью. Кольцо, принесшее известие о поражении Кучум-хана, взятии Махмет-Куля и покорении татарских земель, было принято Максимом с облегчением. Максим обеспечил Кольцо жильем, едой и деньгами.

Кольцо, принесшее известие о поражении Кучум-хана, взятии Махмет-Куля и покорении татарских земель, было принято Максимом с облегчением. Максим обеспечил Кольцо жильем, едой и деньгами.

Когда Кольцо приехало в Москву, ему удалось добиться аудиенции у Ивана, несмотря на то, что за его голову была назначена цена. Только что закончилась Ливонская война, и Иван начал получать сообщения о набегах местных племен на Пермь. Известием о том, что Кольцо произвело расширение своих владений, Иван обрадовался, тотчас же простил казаков, а Гермака провозгласил героем первой степени.

Триумфальная атмосфера охватила весь город. Тогда Иван приготовил для Гермака много подарков: меха, кубок, два усиленных доспеха с бронзовыми двуглавыми орлами и деньги. Иван также приказал выслать на усиление Ермака группу стрельцов. Строгановым также было приказано поддержать эту группу дополнительными пятьюдесятью мужчинами по прибытии в Пермь. Ермак принял титул «князя Сибири» от Ивана, который также приказал отправить Махмет-Куля в Москву.

Вернувшись в Каслик, Кольцо сообщил Гермаку о приказе царя выдать Махмет-Куля. Ермак, зная, что это устранит единственное стремление Кучума к миру, тем не менее подчинился царю и организовал его перевозку. Войска Кучума стали участить свои рейды. Гермак оказался теперь в тяжелом положении, так как долгая зима помешала сбору припасов и приношений, а царское подкрепление еще не прибыло. По царскому приказу Строгановы предоставили пятьдесят кавалеристов для подкрепления. Однако лошади мешали группе пересечь Сибирь, и до весны 1584 года они даже не пересекали Урал.0003

В сентябре 1583 года призыв о помощи от татарского предводителя по имени Карача дошел до Ермака, просившего о помощи против ногайских татар. Осторожный Ермак, тем не менее, был готов помочь и послал Кольо с отрядом в 40 казаков. Однако Караче нельзя было доверять, так как Колзо и его люди попали в засаду и все были убиты. Теперь без Кольца у Гермака осталось чуть более 300 человек.

Почувствовав ослабление власти Ермака, племена, ранее находившиеся под его властью, восстали, и вскоре Кашлык был осажден армией татар, вогулов и остяков. Умело они окружили город, перекрыв проход в него и из него, при этом защитив нападавших от русского огнестрельного оружия. Гермак, несмотря на ограниченные запасы, сумел выдержать блокаду в течение трех месяцев. Однако казаки не могли продержаться бесконечно, и пасмурной ночью 12 июня 1584 года Гермак решил действовать.

Умело они окружили город, перекрыв проход в него и из него, при этом защитив нападавших от русского огнестрельного оружия. Гермак, несмотря на ограниченные запасы, сумел выдержать блокаду в течение трех месяцев. Однако казаки не могли продержаться бесконечно, и пасмурной ночью 12 июня 1584 года Гермак решил действовать.

Скрытно проникнув в обоз, бойцам Гермака удалось силой захватить сосредоточенные силы, убив большое количество. Карача, не справившийся со своей миссией, был наказан Кучум-ханом, приговорившим двух его сыновей к смерти. Карача, тронутый потерей своих сыновей, собрал местные племена и на следующий день вернулся в наступление на Гермак. Однако силы Карача потерпели поражение, так как казакам удалось убить сотню человек, потеряв лишь 24 человека.

Побежденный и пристыженный, Карача бежал на юг, в степи Ишима, где ждал Кучум-хан. Ермак перешел в наступление, захватив многие города и крепости восточнее Каслика и продлив царскую власть. Уже восстановив лояльность мятежных племен, Гермак продолжал путешествовать до Ириса в течение лета 1584 года, покоряя племена. Хотя он пытался найти Карачу, Гермак в конечном итоге потерпел неудачу в этом начинании. Кроме того, хотя Гермаку удалось вернуть себе лояльность племен, у его людей почти полностью закончился порох. Хуже того, пока прибыло его подкрепление, они были совершенно истощены и страдали от цинги. Действительно, многие из мужчин, включая их командира, не пережили путешествие. Таким образом, помимо решения проблемы эскалации боевых действий, их нехватка продовольствия увеличилась с прибытием большего количества мужчин. В конце концов, сообщается, что ситуация стала настолько ужасной, что люди Гермака обратились к каннибализму, поедая тела мертвых.

Хотя он пытался найти Карачу, Гермак в конечном итоге потерпел неудачу в этом начинании. Кроме того, хотя Гермаку удалось вернуть себе лояльность племен, у его людей почти полностью закончился порох. Хуже того, пока прибыло его подкрепление, они были совершенно истощены и страдали от цинги. Действительно, многие из мужчин, включая их командира, не пережили путешествие. Таким образом, помимо решения проблемы эскалации боевых действий, их нехватка продовольствия увеличилась с прибытием большего количества мужчин. В конце концов, сообщается, что ситуация стала настолько ужасной, что люди Гермака обратились к каннибализму, поедая тела мертвых.

Точных сведений о смерти Гермака больше не существует, но легенда сохранила множество вариаций. С началом и обострением нехватки продовольствия жители Гермака вступили в период голода.

Кучум, зная об этом, устроил ловушку. Самая распространенная версия состоит в том, что он намеренно слил информацию Гермаку, утверждая, что купцы из Бухары в Средней Азии, путешествующие с большим количеством продовольствия, мешают двигаться людям Кучума. В августе 1584 года Гермак отправился с группой мужчин освобождать купцов. Считая сообщения ложными, Ермак приказал вернуться в Каслик. То ли из-за непрекращающегося шторма, то ли из-за того, что мужчины устали грести вверх по течению, войска Гермака остановились на небольшом острове, образованном двумя притоками Ириса, и разбили лагерь ночью 4-5 августа 1584 года.

В августе 1584 года Гермак отправился с группой мужчин освобождать купцов. Считая сообщения ложными, Ермак приказал вернуться в Каслик. То ли из-за непрекращающегося шторма, то ли из-за того, что мужчины устали грести вверх по течению, войска Гермака остановились на небольшом острове, образованном двумя притоками Ириса, и разбили лагерь ночью 4-5 августа 1584 года.

Убежденные, что река обеспечивает защиту, люди Гермака спали без охраны. Кучум, однако, наблюдал за группой Ермака и ждал. Войска Кучума переправились через реку около полуночи. Их приближение было скрыто силой бури и ночной тьмой. Кучумовы татары так быстро напали на Гермака, что те даже не успели воспользоваться оружием. Произошла резня. Сообщается, что в последовавшем хаосе все, кроме трех человек с российской стороны, включая Ермака, были убиты. Легенда гласит, что, сразившись с захватчиками и получив ножевое ранение в руку, Гермак обнаружил, что их лодки унесло штормом, и попытался переплыть реку. Из-за веса доспехов, которые дал ему царь, Гермак затонул и утонул. По крайней мере один выживший смог переправиться через реку и вернуться в Каслик с известием о смерти Ермака.

По крайней мере один выживший смог переправиться через реку и вернуться в Каслик с известием о смерти Ермака.

Тело Ермака унесло рекой, где, как говорят, через семь дней его нашел татарский рыбак. Тело Гермака, легко опознаваемое по орлу на его доспехах, было раздето и подвешено к шести шестам, где в течение шести недель лучники использовали его для стрельбы по мишеням. Однако говорят, что животные не съели его тушу, и его труп не издавал запаха и вызывал у людей страх и кошмары. Услышав эти предзнаменования, татары похоронили его как богатыря, заколов во имя его тридцать быков. Его драгоценные доспехи в конце концов были розданы татарским вождям.

Получив известие о смерти Гермака, казаки сразу обескуражились. Первоначальная группа людей была сокращена до 150 бойцов, и теперь командование перешло к Глукову, лидеру первоначальной царской группы подкрепления. Казаки вскоре решили покинуть Каслик и отступить в Россию.

Перед дальним путешествием они встретили подкрепление из 100 человек, присланное царем в качестве дополнительной силы. С этим выздоровлением группа Гермака решила вернуться в Каслик и перестроиться согласно воле царя.

С этим выздоровлением группа Гермака решила вернуться в Каслик и перестроиться согласно воле царя.

Однако татары, действовавшие немедленно, были проинформированы о бегстве группы и практически сразу же отбили город, не дав мирному заселению своей бывшей цитадели. Хотя их позиция казалась прочной, их больше не возглавлял Кучум, который потерял свою власть и поэтому был не так стабилен, как раньше. Кроме того, вскоре прибыло еще триста подкреплений от царя. Эти новые силы под предводительством Чулкова придали группе значительный импульс.

Несмотря на неспокойное состояние татарского руководства и их новобранцев, однако, русские не продолжали попытки за Каслика. Вместо этого в кульминации событий сразу после смерти Ермака в 1587 г. было основано новое поселение (в будущем Тобольск). Хотя татары быстро начали набеги на своего знакомого врага, через короткое время они остановились, оставив русских в своем новом городе.

Героические усилия Гермака на Русском Востоке заложили основы будущей российской экспансии. Купцы и фермеры последовали за первым походом Ермака в Сибирь, надеясь использовать часть богатых мехов этой земли. Эта тенденция резко возросла после смерти Ермака, так как легенда о нем быстро распространилась по региону, а вместе с ней и новости о земле, богатой мехами и уязвимой для русского влияния. Вскоре последовала колонизация: Тюмень, первый известный город после смерти Гермака, был основан в 1586 г.

Купцы и фермеры последовали за первым походом Ермака в Сибирь, надеясь использовать часть богатых мехов этой земли. Эта тенденция резко возросла после смерти Ермака, так как легенда о нем быстро распространилась по региону, а вместе с ней и новости о земле, богатой мехами и уязвимой для русского влияния. Вскоре последовала колонизация: Тюмень, первый известный город после смерти Гермака, был основан в 1586 г.

Заселение этой местности способствовало становлению и развитию сибирского земледелия. Большинство этих фермеров на самом деле были солдатами, которые выращивали себе еду по необходимости.

После первоначального возвращения казаков вскоре после смерти Гермака под руководством Бориса Годунова начался амбициозный проект укрепления. Его достижения, в том числе расширение защиты русских в регионе, привлекут в Сибирь еще большее число бизнесменов. В 1590, Тобольск получил серьезное повышение, так как он был назван главным городом и административным центром области. Торговля пушниной также продолжала расти с помощью казаков, которые в 1593 году основали торговый центр Березово на реке Обь.

Будущие исследователи также укажут на стратегию Гермака по захвату сибирских территорий, которые, в отличие от многих других попыток колонизации, уже имели установленную имперскую власть. Однако Гермак мудро признал, что кучумские территории не были объединены. Гермак отметил, что многие из этих народов были не чем иным, как вассалами и что они были весьма разнообразны с точки зрения расы, языка и религии. В отличие от Кучума и татар-мусульман, многие из этих групп были языческими. Из-за этих различий многие просто платили дань, чтобы избежать неприятностей, и не имело значения, за кого она платилась. Таким образом, единственная сила Гермака заключалась в том, чтобы распознать общий фон и использовать его в своих интересах: сначала определить, а затем реализовать быстрые и эффективные способы установления влияния в регионе.

Действия Гермака также изменили значение термина «казак». Известно, что их вербовка ранее была запрещена российским правительством. Однако, отправив свое письмо и своего доверенного поручика Ивана Кольцо Ивану Грозному, Ермак в одночасье преобразовал образ казака из разбойника в солдата, признанного московским царем.

Теперь казаки Ермака эффективно интегрировались в военную систему и сумели заручиться поддержкой царя. Это новое устройство также послужило своего рода облегчением для казаков, которые ранее беспокоили российскую границу. Отправив как можно больше их на восток, на незавоеванные территории, дали возможность «подышать» растущим и высокодоходным районам на границе с российской территорией.

Останки Гермака также продолжали иметь значительную власть и престиж спустя годы после его смерти. В частности, поиски его доспехов повлияли как минимум на один элемент сибирских отношений. Спустя десятилетия после смерти Ермака монгольский лидер, помогавший русскому правительству, обратился к тобольскому воеводе и попросил его помощи в получении предмета, который, как полагают, был доспехами Ермака. Причина, по которой он обратился к воеводе, заключалась в том, что татары ранее отказали ему в торговле после того, как он предложил им десять семей рабов и тысячу овец. Татары, хотя и были убеждены в божественных свойствах доспехов, согласились на продажу с привлечением бёбера. Вскоре после этого монгол, убедившись в силе доспехов Гермака, отказался служить русскому правительству, потому что уже не боялся их силы.

Вскоре после этого монгол, убедившись в силе доспехов Гермака, отказался служить русскому правительству, потому что уже не боялся их силы.

Русские люди по-разному отдают дань уважения мифу о Ермаке.

В его честь установлено множество статуй и памятников по всей России.

В сквере Новочеркасского собора установлен памятник 1903 года, на котором Ермак изображен со знаменем в левой руке и парадной шапкой своего соперника Кучум-хана в правой. На оборотной стороне памятника написано: «Атаману казачьему Гермаку Тимофеевичу, покорителю Сибири, от благодарного будущего поколения. В честь 300-летия Казачьего Войска. Он погиб в волнах Ириса 5 августа 1584 года».

Статуя Гермака также находится в Тобольске и в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Именем Гермака названы два ледокола. Первый, построенный в Ньюкасле, Англия, в 1898 году, был одним из первых больших кораблей этого типа, когда-либо построенных, а второй в 1974 году стал первым впечатляющим кораблем нового типа.

Ермак — важная героическая фигура в истории России, изображенная в кино, литературе, поэзии, песнях и картинах.

Источники

- Γερμάκ Τιμοφέγεβιτς

- Ермак Тимофеевич

Русская экспансия в Азии

Роль России в Сибири следует отличать от роли других народов в Южной Азии; ибо Сибирь на самом деле не была чужим владением, а составляла единое целое с Российской империей в Европе. Равнины Сибири являются продолжением южнорусских степей, а кочевые жители Сибири близкородственны татарским народам, населяющим низовья Волги и Прикаспия. Наконец, обширные пространства Русской Азии с малочисленным населением давали такую возможность для европейской колонизации, какой никогда не может представить южная часть континента.

Сибирь занимает уникальное место в истории европейских колоний. Старожилы [потомственные сибиряки] имеют такую же долгую историю, как и русские в Новгороде и Москве. В первую очередь они состояли из отдельных лиц, небольших групп авантюристов, охотников, торговцев, торговцев-завоевателей. К этому народу добавился неустроенный элемент казаков, входивших тогда в вольную военную нацию Приднепровья. Некоторые из днепровских казаков, более смелые и беспокойные, чем их собратья, стали недовольны своими островами и степной страной Малороссии и ушли дальше на восток в поисках новых возможностей для грабежа или завоевания.

К этому народу добавился неустроенный элемент казаков, входивших тогда в вольную военную нацию Приднепровья. Некоторые из днепровских казаков, более смелые и беспокойные, чем их собратья, стали недовольны своими островами и степной страной Малороссии и ушли дальше на восток в поисках новых возможностей для грабежа или завоевания.

Часто говорили, что начальник казаков Ермак Тимофеевич был родоначальником Руси в Сибири, но сибиряков это возмущало. В их глазах Ермак остался тем, кем он был большую часть своей жизни, разбойником и разбойником, который не очистил своего имени, прося прощения у Московского правительства и подарив царю исследованную им часть Сибири. За пару столетий до Ермака движение людей из России в Сибирь шло медленно, но верно, как течение реки, пробивающей себе новый выход. Каким бы ни был путь славян в Европу, та ветвь восточных славян, ныне называемая русскими, пришла к Волге с запада и здесь смешалась с местными финскими элементами. Естественно, этот процесс амальгамации распространился на восток, где финны, в особенности так называемые югорцы, расселились вдоль Волги и Оби и на Урале.

Сибирь была завоевана при Иване Грозном. Среди мер, принятых царями в шестнадцатом веке для защиты своих восточных границ от нападений сибирских племен, было пожалование земель на Каме Строгановым, богатому купеческому роду, который растил и вооружал собственных солдат, заселял колонии. , и начал открывать рудники Урала. Строгановы стали могущественными и мечтали покорить сибиряков. В то же время совсем другой класс людей, называвших себя «добрыми товарищами Дона», активно грабил и царских посланников, и купеческие караваны. Атаманом этих «товарищей» был Ермак, сын Тимофея (Ермак Темофеевич).

В октябре 1581 года Ермак Темофеевич захватил Искер, столицу Сибири, и присоединил страну к царским владениям. Ермак с 850 авантюристами захватил столицу Сибири, поставил русского царя правителем владений потомков Чингисхана (или Чингисхана, как его называют в России). Ермак был русским Писарро. Оба жили в одном веке. Писарро со 168 воинами завоевал Перу. Ермак с 850 г. захватил Сибирь. Писарро был убит на месте своего триумфа товарищами, завидовавшими его известности.

Писарро был убит на месте своего триумфа товарищами, завидовавшими его известности.

Завоевав Сибирь, Ермак счел благоразумным положить эту обширную территорию к ногам царя и отправил с этой миссией около пятидесяти своих сторонников. Иван устроил им пышный прием, приняв их по-царски в Кремле. Под радостный звон колоколов и звуки труб посольство в сопровождении богатых мехов, золотых сосудов и старинных доспехов вошло в приемную. «Великий царь, — сказал Кольцо, начальник депутации, преклонив колени со своими спутниками перед престолом, — казачий атаман Ермак и все, кого ты приговорил к смерти, постарались сгладить свои грехи, победив за царство тебе новое. К новым владениям твоим Казани и Астрахани присоедини ныне Сибирь, о могучий царь, и да поможет тебе Вседержитель сохранить ее, пока стоит мир».

В конце 1582 г. Иван подписал указ о принятии даров Ермака, которого создал сибирским князем. В следующем году Ермак погиб под тяжестью подаренной ему царем кирасы при попытке переправиться через реку Иртыш. Русские провозгласили свой суверенитет, построив цепь фортов в Тюмени, Тобольске и других местах. Примерно через двадцать пять лет они обосновались в Томске. В 1619 году они достигли Енисея, а через двадцать лет достигли моря на восточных берегах Азии. В 1650 г. они захватили Амурскую губернию.

Русские провозгласили свой суверенитет, построив цепь фортов в Тюмени, Тобольске и других местах. Примерно через двадцать пять лет они обосновались в Томске. В 1619 году они достигли Енисея, а через двадцать лет достигли моря на восточных берегах Азии. В 1650 г. они захватили Амурскую губернию.

Завоевания Ермака и его преемников не играли большой роли в истории колонизации, ибо волны колонистов катились самостоятельно. Казачьи крепости в Сибири (остроги) должны были позволить казакам успешнее собирать налоги (ясай) с туземцев, но станицы колонистов поднимались одновременно и самостоятельно, потому что колонисты хотели получить меха, полезные ископаемые и зерно. из этой богатой земли, и часто потому, что они хотели быть свободными и независимыми. Туземцы боялись казаков, и между ними происходили бои не менее ожесточенные, чем описанные Лонгфелло и другими авторами хроник отчаянного сопротивления Красного Человека.

Допетровские времена торговцы и купцы пересекали равнины Сибири. Подобно французским торговцам и исследователям, которые в это время отвоевывали долину Миссисипи для Франции, и звероловам Компании Гудзонова залива, которые обеспечивали Британскую Америку для Англии, даже в петровские дни российские купцы перенесли ее власть на Тихий океан. Через несколько лет исследования Беринга привели русских на Аляску.

Подобно французским торговцам и исследователям, которые в это время отвоевывали долину Миссисипи для Франции, и звероловам Компании Гудзонова залива, которые обеспечивали Британскую Америку для Англии, даже в петровские дни российские купцы перенесли ее власть на Тихий океан. Через несколько лет исследования Беринга привели русских на Аляску.

На востоке Московия получила Западную Сибирь в шестнадцатом веке. С этой базы купцы, торговцы и землепроходцы продолжали продвигаться на восток от реки Обь к реке Енисей, а затем от реки Енисей к реке Лене. К середине XVII века москвичи достигли Амура и окраин Китайской империи. Территория Амура была открыта русскими примерно в середине XVII века. В 1643 г. якутский воевода отправил туда старосту Василия Пояркова со 130 казаками. Перейдя Становой хребет, он спустился по Зее и ее притокам к Амуру и р. проследовав своим курсом до устья, вернулся по морю и по Лене в Якутск. Эта экспедиция не оставила следов своего пребывания на Амуре.

Честь оккупации Амура в XVII веке принадлежит Ерофею Хабарову, который со своим отрядом достиг Амура в 164950 г. и начал завоевание этой страны с разрушения даурских городков, встречавшихся на его пути ниже Албазна. Побежденные туземцы обратились за помощью к китайцам Маньчжурии, и с этого времени началась постоянная борьба за обладание Амуром.

и начал завоевание этой страны с разрушения даурских городков, встречавшихся на его пути ниже Албазна. Побежденные туземцы обратились за помощью к китайцам Маньчжурии, и с этого времени началась постоянная борьба за обладание Амуром.

После периода конфликтов Московия заключила мир с Китаем в 1689 году. По Нерчинскому договору Московия отказалась от претензий на долину реки Амур. Нерчинский договор надолго приостановил дальнейшую колонизацию Приамурья русскими; после его заключения все земли, занятые русскими, должны были быть эвакуированы, а Амур в течение примерно двух столетий был потерян для России; река Горбица, приток Шилки и Аргуни, составляла границу России и Китая.

Сибирь, особенно со времен Петра Великого, использовалась как исправительная колония. Однако разница между Сибирью и любой другой исправительной колонией, например Французской Гвианой, огромна. Для одной вещи. Сибирь, когда сюда впервые поселились ссыльные, была мало, но равномерно заселена выходцами из России. Поэтому изгнанники не остались наедине ни с кем, кроме аборигенов. В результате ссыльные оказывали большое влияние на местное население благодаря контактам с ним. Конечно, если бы эти ссыльные были обычными ворами и бандитами, подобными тем, кого посылают в другие колонии, то эффект был бы плачевным, тем более что бескрайность Сибири затрудняла какой-либо контроль, а большая удаленность от резиденции правительства делала контроль над контроллеры еще сложнее. Политические ссыльные, хотя всегда и в громадном меньшинстве среди самих ссыльных, а тем более среди всего населения, тем не менее породили знания и нравственный и умственный характер в Сибири.

Поэтому изгнанники не остались наедине ни с кем, кроме аборигенов. В результате ссыльные оказывали большое влияние на местное население благодаря контактам с ним. Конечно, если бы эти ссыльные были обычными ворами и бандитами, подобными тем, кого посылают в другие колонии, то эффект был бы плачевным, тем более что бескрайность Сибири затрудняла какой-либо контроль, а большая удаленность от резиденции правительства делала контроль над контроллеры еще сложнее. Политические ссыльные, хотя всегда и в громадном меньшинстве среди самих ссыльных, а тем более среди всего населения, тем не менее породили знания и нравственный и умственный характер в Сибири.

К середине XVII века Московия простиралась на восток через Евразию до Тихого океана. Россия продолжала расширять свои владения в Восточной Азии в XIX веке, но потерпела неудачу во время последней русско-японской войны 1904–1905 годов, когда ей пришлось уйти из Маньчжурии, уступить южную часть Сахалина Японии и покинуть Порт-Артур. и Та-лиен, а также сделать другие уступки в соответствии с условиями Портсмутского договора от 5 сентября 19 г.