Содержание

Брежнев — эпоха застоя | Рефераты История

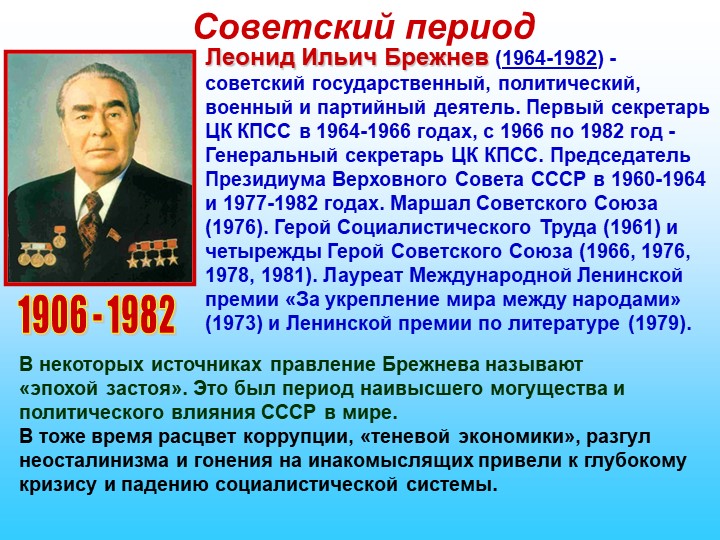

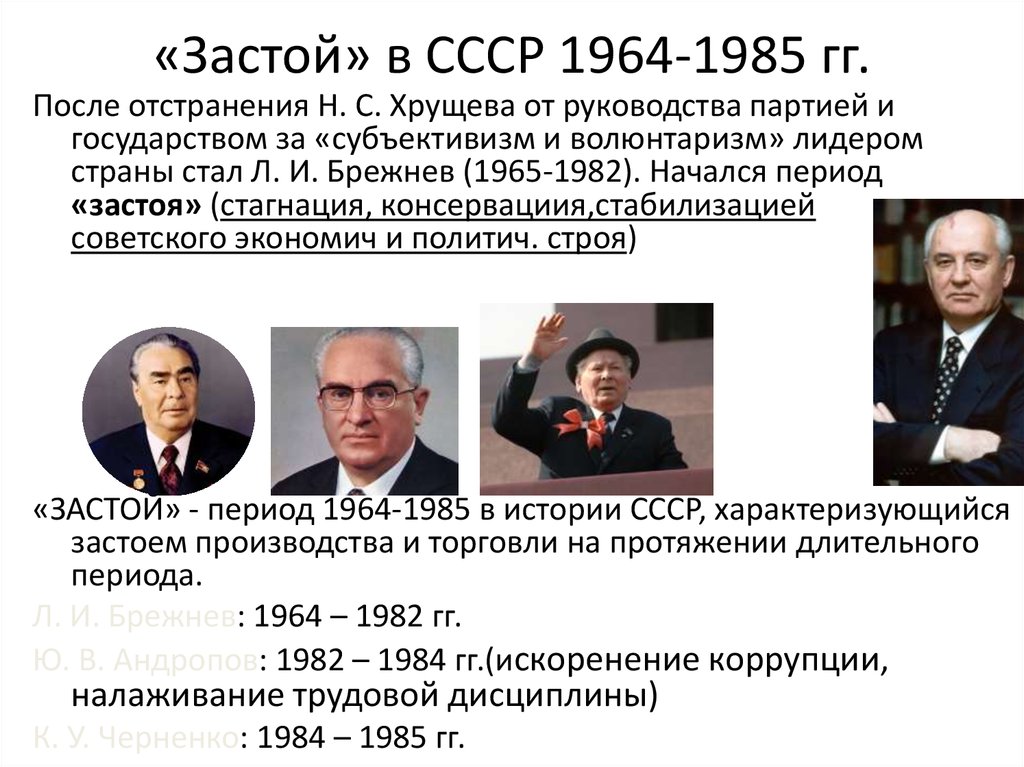

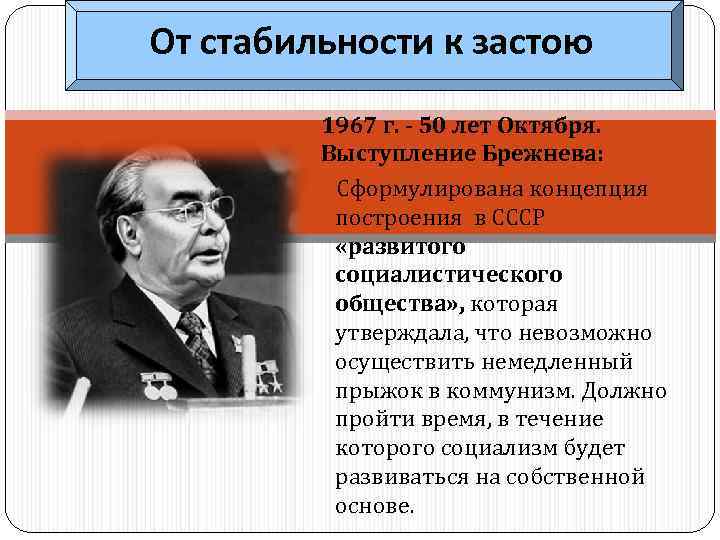

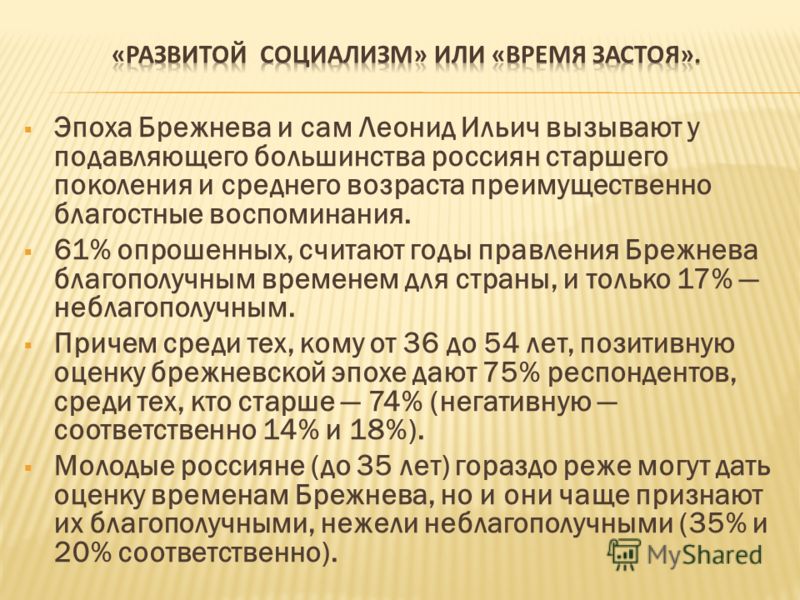

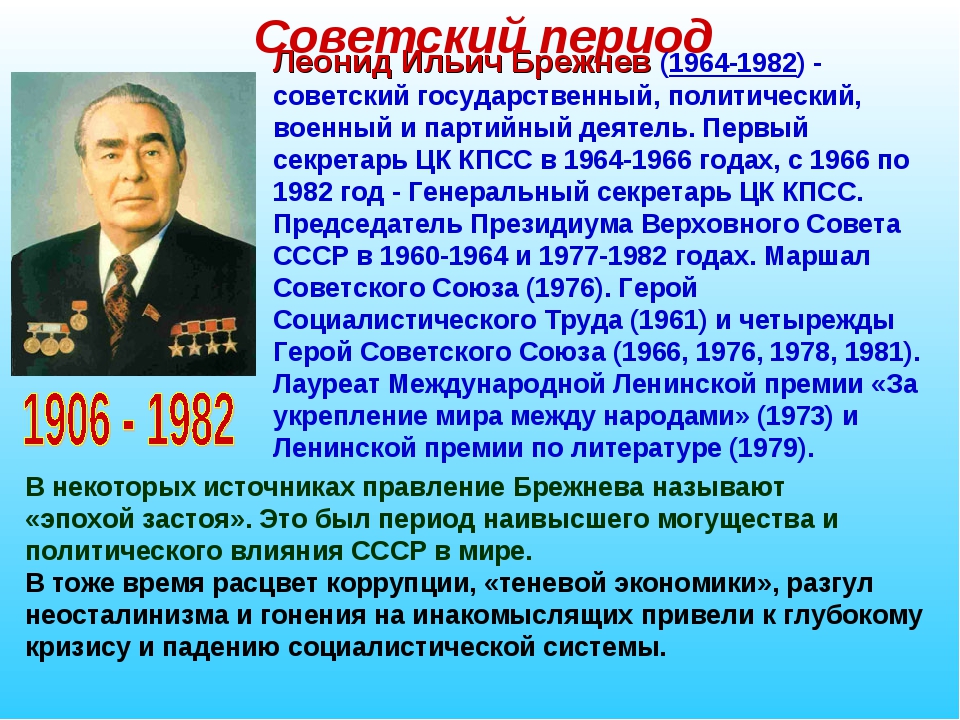

Скачай Брежнев — эпоха застоя и еще Рефераты в формате PDF История только на Docsity! институт « » Кафедра Направление подготовки « » (код, наименование) РЕФЕРАТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИИ» на тему: «Л. И. Брежнев “эпоха застоя”» Выполнил: ФИО обучающийся 3 курса очного отделения направления специальности 38.03.01 Экономики Научный руководитель: Санкт-Петербург 2020 1 Глава 1. Период брежневского застоя Понятие периода застоя Вопреки кажущейся негативной окраске термина «застой» он имеет двоякое значение. С одной стороны, он обозначает один из самых светлых периодов в развитии Советского Союза. Именно в эти 20 лет, по мнению историков, СССР достиг своего наивысшего расцвета: строились новые города, страна добилась успехов в деле покорения космоса, в спорте, культурной жизни и других сферах, выросло материальное благополучие граждан. Отсутствие серьезных политических и экономических потрясений в этот период укрепило стабильность, царящую в стране, и уверенность граждан в завтрашнем дне. Термин «застой» ведёт своё происхождение от политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного М. С. Горбачёвым, в котором констатировалось, что «в жизни общества начали проступать застойные явления» как в экономической, так и в социальной сферах. Чаще всего этим термином обозначается период от прихода Л. И. Брежнева к власти (середина 1960-х) до начала перестройки (вторая половина 1980-х), отмеченный отсутствием каких-либо серьёзных потрясений в политической жизни страны, а также социальной стабильностью и относительно высоким уровнем жизни (в противовес периоду 1920-х—1950-х годов). В 1964—1986 гг. происходило развитие страны: строились новые города и поселки, заводы и фабрики, дворцы культуры и стадионы; создавались вузы, открывались новые школы и больницы, СССР вышел на передовые позиции в освоении космоса, развитии авиации, атомной энергетики, фундаментальных и прикладных наук. Определенные достижения наблюдались в образовании, медицине, системе социального обеспечения. Всемирную известность и признание получило творчество известных деятелей культуры.

Термин «застой» ведёт своё происхождение от политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного М. С. Горбачёвым, в котором констатировалось, что «в жизни общества начали проступать застойные явления» как в экономической, так и в социальной сферах. Чаще всего этим термином обозначается период от прихода Л. И. Брежнева к власти (середина 1960-х) до начала перестройки (вторая половина 1980-х), отмеченный отсутствием каких-либо серьёзных потрясений в политической жизни страны, а также социальной стабильностью и относительно высоким уровнем жизни (в противовес периоду 1920-х—1950-х годов). В 1964—1986 гг. происходило развитие страны: строились новые города и поселки, заводы и фабрики, дворцы культуры и стадионы; создавались вузы, открывались новые школы и больницы, СССР вышел на передовые позиции в освоении космоса, развитии авиации, атомной энергетики, фундаментальных и прикладных наук. Определенные достижения наблюдались в образовании, медицине, системе социального обеспечения. Всемирную известность и признание получило творчество известных деятелей культуры. Высоких результатов на международной арене достигали советские спортсмены. С другой стороны, зависимость от экспорта полезных ископаемых привела к 4 отсутствию необходимых реформ в экономике. К середине 1970-х годов рост не ресурсных секторов экономики значительно замедлился. Признаками этого были отставание в высокотехнологических областях, низкое качество продукции, неэффективное производство и низкий уровень производительности труда. Проблемы переживало сельское хозяйство, и страна тратила большие деньги для закупок продовольствия. Значительно выросла коррупция, а инакомыслие преследовалось по закону. Сторонники обозначения указанного периода как «застойного» связывают стабильность советской экономики того времени с нефтяным бумом 1970-х. По их мнению, эта ситуация лишала руководство страны каких-либо стимулов к модернизации хозяйственной и общественной жизни, что усугублялось преклонным возрастом и слабым здоровьем высших руководителей. Фактически же в экономике нарастали негативные тенденции, увеличивалось техническое и технологическое отставание от высокоразвитых капиталистических стран.

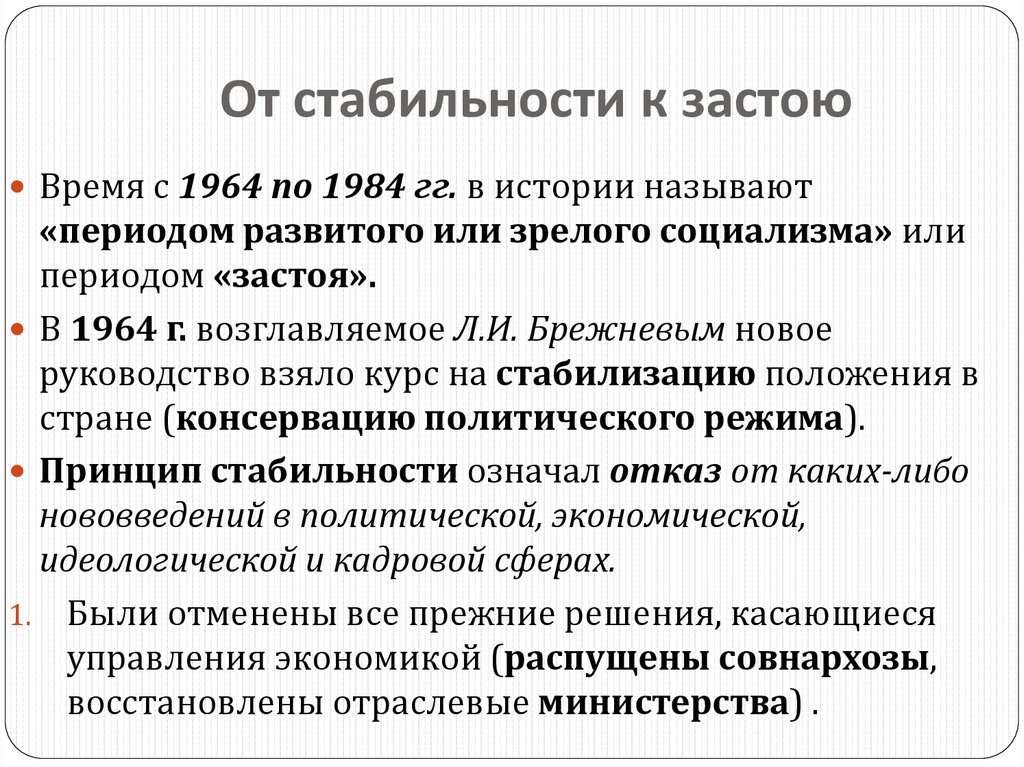

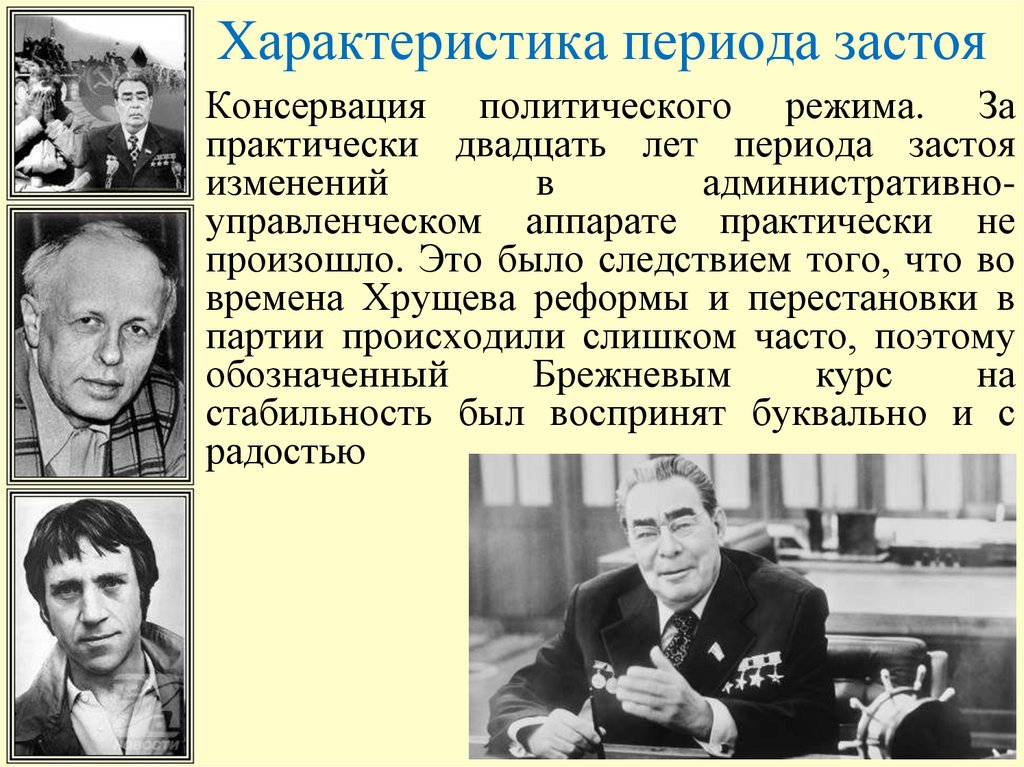

Высоких результатов на международной арене достигали советские спортсмены. С другой стороны, зависимость от экспорта полезных ископаемых привела к 4 отсутствию необходимых реформ в экономике. К середине 1970-х годов рост не ресурсных секторов экономики значительно замедлился. Признаками этого были отставание в высокотехнологических областях, низкое качество продукции, неэффективное производство и низкий уровень производительности труда. Проблемы переживало сельское хозяйство, и страна тратила большие деньги для закупок продовольствия. Значительно выросла коррупция, а инакомыслие преследовалось по закону. Сторонники обозначения указанного периода как «застойного» связывают стабильность советской экономики того времени с нефтяным бумом 1970-х. По их мнению, эта ситуация лишала руководство страны каких-либо стимулов к модернизации хозяйственной и общественной жизни, что усугублялось преклонным возрастом и слабым здоровьем высших руководителей. Фактически же в экономике нарастали негативные тенденции, увеличивалось техническое и технологическое отставание от высокоразвитых капиталистических стран. С падением цен на нефть к середине 1980-х у части партийного и хозяйственного руководства появилось сознание необходимости реформирования экономики. Это совпало с приходом к власти самого молодого на тот момент члена Политбюро ЦК КПСС — Михаила Горбачёва. Вместе с тем, первые два года с момента занятия М. С. Горбачёвым поста генсека (с марта 1985 по январь 1987), несмотря на официальное признание существующих трудностей, существенных перемен в жизни страны не наблюдалось. Этот период стал своего рода «затишьем перед бурей», которая «разразилась» после январского Пленума 1987 года, объявившего Перестройку официальной государственной доктриной и ставшего отправным моментом радикальных преобразований во всех сферах жизни общества. 5 Характеристики эпохи застоя Консервация политического режима. Практически за 20 лет правления Брежнева административно-управленческий аппарат мало изменился. Уставшие от постоянных перестановок и реорганизаций, члены партии с радостью восприняли лозунг Брежнева «Обеспечить стабильность», что не просто привело к отсутствию серьезных изменений в структуре правящего аппарата, но фактически заморозило ее.

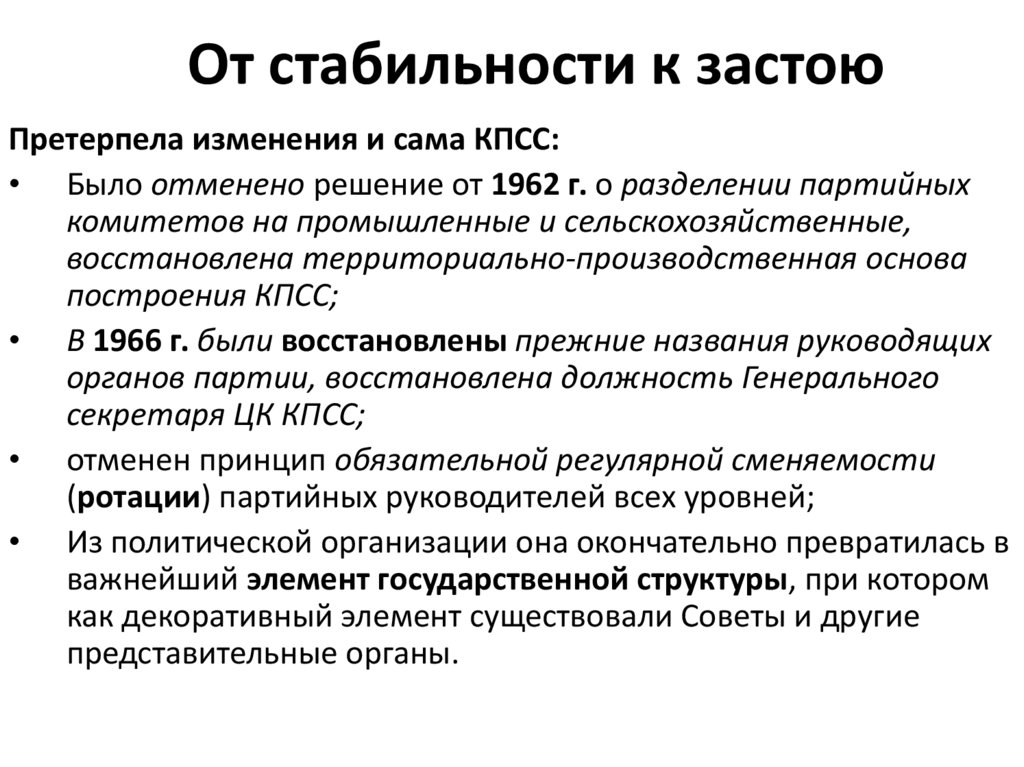

С падением цен на нефть к середине 1980-х у части партийного и хозяйственного руководства появилось сознание необходимости реформирования экономики. Это совпало с приходом к власти самого молодого на тот момент члена Политбюро ЦК КПСС — Михаила Горбачёва. Вместе с тем, первые два года с момента занятия М. С. Горбачёвым поста генсека (с марта 1985 по январь 1987), несмотря на официальное признание существующих трудностей, существенных перемен в жизни страны не наблюдалось. Этот период стал своего рода «затишьем перед бурей», которая «разразилась» после январского Пленума 1987 года, объявившего Перестройку официальной государственной доктриной и ставшего отправным моментом радикальных преобразований во всех сферах жизни общества. 5 Характеристики эпохи застоя Консервация политического режима. Практически за 20 лет правления Брежнева административно-управленческий аппарат мало изменился. Уставшие от постоянных перестановок и реорганизаций, члены партии с радостью восприняли лозунг Брежнева «Обеспечить стабильность», что не просто привело к отсутствию серьезных изменений в структуре правящего аппарата, но фактически заморозило ее. За весь период не было проведено никаких перестановок в партии, а все должности стали пожизненными. В результате средний возраст членов структуры государственного управления составлял 60-70 лет. Подобная ситуация также привела к усилению партийного контроля — партия теперь контролировала деятельность многих, даже крайне мелких государственных учреждений. Возрастание роли военной сферы. Страна находилась в состоянии холодной войны с США, поэтому одной из основных задач было повысить свою военную мощь. В этот период начали производить в больших количествах оружие, в том числе ядерное и ракетное, велась активная разработка новых боевых систем. Промышленность, как и в период Великой Отечественной войны, во многом работала на военную сферу. Снова возросла роль КГБ не только во внутренней, но и во внешней политике. Упадок аграрной промышленности и прекращение развития экономики. Хотя в целом страна успешно двигалась вперед, росло благосостояние, экономика погрузилась в застой и резко снизила темпы своего развития.

За весь период не было проведено никаких перестановок в партии, а все должности стали пожизненными. В результате средний возраст членов структуры государственного управления составлял 60-70 лет. Подобная ситуация также привела к усилению партийного контроля — партия теперь контролировала деятельность многих, даже крайне мелких государственных учреждений. Возрастание роли военной сферы. Страна находилась в состоянии холодной войны с США, поэтому одной из основных задач было повысить свою военную мощь. В этот период начали производить в больших количествах оружие, в том числе ядерное и ракетное, велась активная разработка новых боевых систем. Промышленность, как и в период Великой Отечественной войны, во многом работала на военную сферу. Снова возросла роль КГБ не только во внутренней, но и во внешней политике. Упадок аграрной промышленности и прекращение развития экономики. Хотя в целом страна успешно двигалась вперед, росло благосостояние, экономика погрузилась в застой и резко снизила темпы своего развития. Основные средства СССР получал от продажи нефти, большая часть предприятий постепенно перебралась в крупные города, а сельское хозяйство потихоньку загнивало. После проведенной аграрной реформы многие крестьяне фактически лишились работы, так как были введены знаменитые «поездки на картошку» 6 объём промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55 %, то через 20 лет, в 1980 — уже более 80 %. СССР вышел на первое место в мире по производству цемента, с 1966 заметно опережал по этому показателю в расчёте на душу населения США и Великобританию. В социальном плане за 18 брежневских лет реальные доходы населения выросли более чем в 1,5 раза. Население России в те годы увеличилось на 12 млн человек. Также имел место ввод в эксплуатацию при Брежневе 1,6 млрд кв. метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильём было обеспечено 162 млн чел. При этом квартплата в среднем не превышала 3 % семейного дохода. Наблюдались успехи в других областях, например, в тракторостроении: Советский Союз экспортировал тракторы в сорок стран мира, главным образом социалистические и развивающиеся.

Основные средства СССР получал от продажи нефти, большая часть предприятий постепенно перебралась в крупные города, а сельское хозяйство потихоньку загнивало. После проведенной аграрной реформы многие крестьяне фактически лишились работы, так как были введены знаменитые «поездки на картошку» 6 объём промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55 %, то через 20 лет, в 1980 — уже более 80 %. СССР вышел на первое место в мире по производству цемента, с 1966 заметно опережал по этому показателю в расчёте на душу населения США и Великобританию. В социальном плане за 18 брежневских лет реальные доходы населения выросли более чем в 1,5 раза. Население России в те годы увеличилось на 12 млн человек. Также имел место ввод в эксплуатацию при Брежневе 1,6 млрд кв. метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильём было обеспечено 162 млн чел. При этом квартплата в среднем не превышала 3 % семейного дохода. Наблюдались успехи в других областях, например, в тракторостроении: Советский Союз экспортировал тракторы в сорок стран мира, главным образом социалистические и развивающиеся. Предметом гордости советского руководства был постоянный рост обеспеченности сельского хозяйства тракторами и комбайнами, однако урожайность зерновых была значительно ниже, чем в промышленно развитых капиталистических странах (в 1970 г. 15,6 ц/га в СССР против 31,2 ц/га в США, 50,3 ц/га в Японии и Австралийский Союз 11,6 ц/га), причём повышения урожайности добиться не удалось — в 1985 году она составила 15 ц/га. Однако было большое различие по районам — так, в Молдавии урожайность была 29,3 ц/га, в России — 15,6 ц/га, в прибалтийских республиках — 21,3-24,5 ц/га (все данные 1970 г.). В то же время в 1980 году производство и потребление электроэнергии в Советском Союзе выросло в 26,8 раза по сравнению с 1940 годом, тогда как в США за тот же период выработка на электрических станциях увеличилась в 13,67 раза (что связано, с одной стороны, со значительно большей энергоёмкостью производства в СССР на единицу продукции, и, с другой стороны, с высоким уровнем энергопотребления в 1940 году в США, где уже тогда была очень велика доля домохозяйств, обеспеченных электробытовой техникой, к 1944 году около 80% американских домохозяйств имело холодильники, которые в СССР получили 9 широкое распространение только в 1960-х).

Предметом гордости советского руководства был постоянный рост обеспеченности сельского хозяйства тракторами и комбайнами, однако урожайность зерновых была значительно ниже, чем в промышленно развитых капиталистических странах (в 1970 г. 15,6 ц/га в СССР против 31,2 ц/га в США, 50,3 ц/га в Японии и Австралийский Союз 11,6 ц/га), причём повышения урожайности добиться не удалось — в 1985 году она составила 15 ц/га. Однако было большое различие по районам — так, в Молдавии урожайность была 29,3 ц/га, в России — 15,6 ц/га, в прибалтийских республиках — 21,3-24,5 ц/га (все данные 1970 г.). В то же время в 1980 году производство и потребление электроэнергии в Советском Союзе выросло в 26,8 раза по сравнению с 1940 годом, тогда как в США за тот же период выработка на электрических станциях увеличилась в 13,67 раза (что связано, с одной стороны, со значительно большей энергоёмкостью производства в СССР на единицу продукции, и, с другой стороны, с высоким уровнем энергопотребления в 1940 году в США, где уже тогда была очень велика доля домохозяйств, обеспеченных электробытовой техникой, к 1944 году около 80% американских домохозяйств имело холодильники, которые в СССР получили 9 широкое распространение только в 1960-х). В целом для оценки эффективности сельскохозяйственного производства необходимо, разумеется, учитывать климатические условия. Тем не менее в РСФСР валовой сбор зерна (в весе после доработки) был в полтора-два раза выше, чем после Перестройки, схожие пропорции просматриваются и в поголовье основных видов скота. 10 Отрицательные явления в экономике Стагнация экономики. Имели место и негативные явления. Прежде всего, это неуклонное снижение темпов роста, стагнация в экономике. Значительным было и отставание от Запада в развитии наукоёмких отраслей. Например, положение в вычислительной технике характеризовалось как «катастрофическое». Хронической проблемой оставалось недостаточное обеспечение населения продуктами питания, несмотря на большие капиталовложения в сельское хозяйство (см. также Продовольственная программа), принудительную отправку горожан на сельхоз работы и значительный импорт продовольствия. В отличие от периода правления Хрущёва, в годы застоя поощрялось развитие личных подсобных хозяйств колхозников и рабочих совхозов, даже появился лозунг «Хозяйство личное — польза общая»; также широко раздавались земли под садоводческие товарищества горожан.

В целом для оценки эффективности сельскохозяйственного производства необходимо, разумеется, учитывать климатические условия. Тем не менее в РСФСР валовой сбор зерна (в весе после доработки) был в полтора-два раза выше, чем после Перестройки, схожие пропорции просматриваются и в поголовье основных видов скота. 10 Отрицательные явления в экономике Стагнация экономики. Имели место и негативные явления. Прежде всего, это неуклонное снижение темпов роста, стагнация в экономике. Значительным было и отставание от Запада в развитии наукоёмких отраслей. Например, положение в вычислительной технике характеризовалось как «катастрофическое». Хронической проблемой оставалось недостаточное обеспечение населения продуктами питания, несмотря на большие капиталовложения в сельское хозяйство (см. также Продовольственная программа), принудительную отправку горожан на сельхоз работы и значительный импорт продовольствия. В отличие от периода правления Хрущёва, в годы застоя поощрялось развитие личных подсобных хозяйств колхозников и рабочих совхозов, даже появился лозунг «Хозяйство личное — польза общая»; также широко раздавались земли под садоводческие товарищества горожан. По мнению экономиста, академика Олега Богомолова «именно стагнация советской экономики дала первый импульс перестройки». Усиление товарного дефицита. Одной из главных проблем экономики СССР был товарный дефицит в стране. Товарный дефицит в тех или иных сферах был характерен для определённых периодов в истории существования СССР и сформировал «экономику продавца» — производители и система торговли в условиях планового хозяйствования (отсутствие конкуренции и т. д.) не были заинтересованы в качественном сервисе, своевременных поставках, привлекательном дизайне и поддержании высокого качества товаров. К тому же, из-за проблем, характерных для плановой экономики, периодически исчезали из продажи самые обычные товары первой необходимости. Следует отметить, что данное явление относилось не только к производству промтоваров массового потребления («ширпотреб»), но, в значительной степени, и к крупному промышленному производству (например, автомобилестроению — фактически весь период «свободной 11 промышленности, имело снабжение ответственных работников.

По мнению экономиста, академика Олега Богомолова «именно стагнация советской экономики дала первый импульс перестройки». Усиление товарного дефицита. Одной из главных проблем экономики СССР был товарный дефицит в стране. Товарный дефицит в тех или иных сферах был характерен для определённых периодов в истории существования СССР и сформировал «экономику продавца» — производители и система торговли в условиях планового хозяйствования (отсутствие конкуренции и т. д.) не были заинтересованы в качественном сервисе, своевременных поставках, привлекательном дизайне и поддержании высокого качества товаров. К тому же, из-за проблем, характерных для плановой экономики, периодически исчезали из продажи самые обычные товары первой необходимости. Следует отметить, что данное явление относилось не только к производству промтоваров массового потребления («ширпотреб»), но, в значительной степени, и к крупному промышленному производству (например, автомобилестроению — фактически весь период «свободной 11 промышленности, имело снабжение ответственных работников. Росла и численность работников партийно-государственного аппарата, увеличивалось кол-во различных учреждений. Конституция развитого социализма. 7 октября 1977 г. Верховным Советом СССР была принята новая Конституция СССР. Эта конституция закрепляла однопартийную политическую систему (статья 6), носила демократический характер, в СССР было построено развитое социалистическое общество, конституция утверждала усилившуюся экономическую и политическую роль союзного центра в ущерб правам республик. Конституция 1977 г. содержала 9 разделов, 21 главу и 174 статьи. С приходом Брежнева к власти органы госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием — первым знаком этого был процесс Синявского — Даниэля. (1965). Решительный поворот в сторону свёртывания остатков «оттепели» произошёл в 1968 году, после ввода войск в Чехословакию. Как знак окончательной ликвидации «оттепели» была воспринята отставка А.Т. Твардовского с поста редактора журнала «Новый мир» в начале 1970 г. В таких условиях среди интеллигенции, разбуженной «оттепелью», возникло и оформилось диссидентское движение, жёстко подавляющееся органами госбезопасности вплоть до начала 1987 года, когда единовременно были помилованы более ста диссидентов и гонения на них практически разом сошли на нет.

Росла и численность работников партийно-государственного аппарата, увеличивалось кол-во различных учреждений. Конституция развитого социализма. 7 октября 1977 г. Верховным Советом СССР была принята новая Конституция СССР. Эта конституция закрепляла однопартийную политическую систему (статья 6), носила демократический характер, в СССР было построено развитое социалистическое общество, конституция утверждала усилившуюся экономическую и политическую роль союзного центра в ущерб правам республик. Конституция 1977 г. содержала 9 разделов, 21 главу и 174 статьи. С приходом Брежнева к власти органы госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием — первым знаком этого был процесс Синявского — Даниэля. (1965). Решительный поворот в сторону свёртывания остатков «оттепели» произошёл в 1968 году, после ввода войск в Чехословакию. Как знак окончательной ликвидации «оттепели» была воспринята отставка А.Т. Твардовского с поста редактора журнала «Новый мир» в начале 1970 г. В таких условиях среди интеллигенции, разбуженной «оттепелью», возникло и оформилось диссидентское движение, жёстко подавляющееся органами госбезопасности вплоть до начала 1987 года, когда единовременно были помилованы более ста диссидентов и гонения на них практически разом сошли на нет. По данным Д. А. Волкогонова, Брежнев лично одобрял репрессивные меры, направленные против активистов правозащитного движения в СССР. Впрочем, масштабы диссидентского движения, как и политических репрессий, не были большими. Частью системы идеологического свёртывания оттепели был процесс «ресталинизации» — подспудной реабилитации Сталина. Сигнал был подан на торжественном заседании в Кремле 8 мая 1965 г., когда Брежнев впервые после многолетних умолчаний под аплодисменты зала упомянул имя Сталина. В конце 1969 г., к 90-летнему юбилею Сталина, Суслов организовал ряд мероприятий по его 14 реабилитации и был близок к цели. Однако резкие протесты интеллигенции, включая её приближённую к власти элиту, заставили Брежнева свернуть кампанию. В положительном ключе Сталин упоминался и Горбачёвым в речи на Красной площади в честь 40-летия Победы 9 мая 1985 года. С начала 1970-х годов из СССР идёт еврейская эмиграция, эмигрировали многие известные писатели, актёры, музыканты, спортсмены, учёные. В 1975 году происходит восстание на «Сторожевом» — вооружённое проявление неподчинения со стороны группы советских военных моряков на большом противолодочном корабле (БПК) ВМФ СССР «Сторожевой».

По данным Д. А. Волкогонова, Брежнев лично одобрял репрессивные меры, направленные против активистов правозащитного движения в СССР. Впрочем, масштабы диссидентского движения, как и политических репрессий, не были большими. Частью системы идеологического свёртывания оттепели был процесс «ресталинизации» — подспудной реабилитации Сталина. Сигнал был подан на торжественном заседании в Кремле 8 мая 1965 г., когда Брежнев впервые после многолетних умолчаний под аплодисменты зала упомянул имя Сталина. В конце 1969 г., к 90-летнему юбилею Сталина, Суслов организовал ряд мероприятий по его 14 реабилитации и был близок к цели. Однако резкие протесты интеллигенции, включая её приближённую к власти элиту, заставили Брежнева свернуть кампанию. В положительном ключе Сталин упоминался и Горбачёвым в речи на Красной площади в честь 40-летия Победы 9 мая 1985 года. С начала 1970-х годов из СССР идёт еврейская эмиграция, эмигрировали многие известные писатели, актёры, музыканты, спортсмены, учёные. В 1975 году происходит восстание на «Сторожевом» — вооружённое проявление неподчинения со стороны группы советских военных моряков на большом противолодочном корабле (БПК) ВМФ СССР «Сторожевой». Предводителем восстания стал замполит корабля, капитан 3-го ранга Валерий Саблин. После 1975 года за годами правления Брежнева прочно утвердилось определение: «Эпоха застоя». 15 Внешняя политика Министром иностранных дел в эпоху «Застоя» был А. А. Громыко. Внешняя политика в этот период характеризовалась двойственностью: с одной стороны, — борьба за мир, а с другой, — стремление подчинить своим политическим принципам социалистические страны, военное вмешательство в дела суверенных государств, продолжение гонки вооружений. В августе 1968 г. вооруженные силы государств ОВД во главе с СССР разгромили в Чехословакии народное выступление за самостоятельный путь развития. Концепция дозволенности вмешательства во внутренние дела социалистических стран и ограничения их суверенитета получила название «доктрина Брежнева». Этот курс предполагал также и контроль над экономикой стран СЭВ под видом «интеграции труда». В 1980 г. в Польше произошли народные волнения под руководством профсоюза «Солидарность», однако повторного военного вторжения удалось избежать благодаря действиям польского главы государства генерала В.

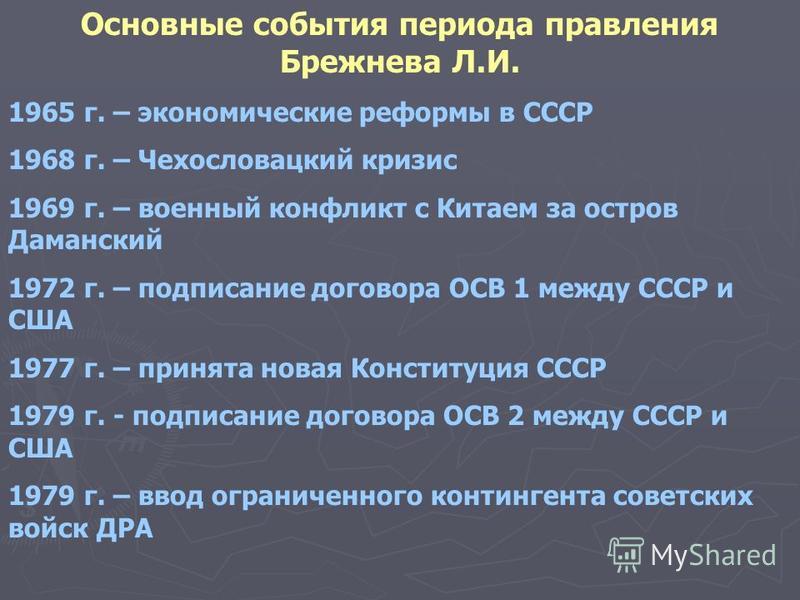

Предводителем восстания стал замполит корабля, капитан 3-го ранга Валерий Саблин. После 1975 года за годами правления Брежнева прочно утвердилось определение: «Эпоха застоя». 15 Внешняя политика Министром иностранных дел в эпоху «Застоя» был А. А. Громыко. Внешняя политика в этот период характеризовалась двойственностью: с одной стороны, — борьба за мир, а с другой, — стремление подчинить своим политическим принципам социалистические страны, военное вмешательство в дела суверенных государств, продолжение гонки вооружений. В августе 1968 г. вооруженные силы государств ОВД во главе с СССР разгромили в Чехословакии народное выступление за самостоятельный путь развития. Концепция дозволенности вмешательства во внутренние дела социалистических стран и ограничения их суверенитета получила название «доктрина Брежнева». Этот курс предполагал также и контроль над экономикой стран СЭВ под видом «интеграции труда». В 1980 г. в Польше произошли народные волнения под руководством профсоюза «Солидарность», однако повторного военного вторжения удалось избежать благодаря действиям польского главы государства генерала В. Ярузельского. Усиливались разногласия между СССР и КНР. На советско-китайской границе происходили вооруженные столкновения, самым крупным, из которых был конфликт весной 1969 г. на о. Даманский. В 1971 г. советским руководством было выдвинута «Программа мира», в которой предлагалось сократить военные расходы, обеспечить европейскую безопасность, заключив договоры о запрещении ядерного, химического, бактериологического оружия. В 1975 г. СССР принял участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. 1 августа этого года 33 страны-участницы, в том числе и СССР, а также США и Канада подписали Заключительный акт. Этот документ стал важным результатом разрядки международной напряженности и содержал принципы взаимного уважения во внешней политике и соблюдения прав человека. Эти принципы в 1977 г. были внесены в Конституцию СССР как принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем. 16 Глава 4. Развитие культуры эпохи «застоя» В эпоху застоя особенное внимание уделялось отраслям науки, обеспечивающим оборонную мощь страны.

Ярузельского. Усиливались разногласия между СССР и КНР. На советско-китайской границе происходили вооруженные столкновения, самым крупным, из которых был конфликт весной 1969 г. на о. Даманский. В 1971 г. советским руководством было выдвинута «Программа мира», в которой предлагалось сократить военные расходы, обеспечить европейскую безопасность, заключив договоры о запрещении ядерного, химического, бактериологического оружия. В 1975 г. СССР принял участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. 1 августа этого года 33 страны-участницы, в том числе и СССР, а также США и Канада подписали Заключительный акт. Этот документ стал важным результатом разрядки международной напряженности и содержал принципы взаимного уважения во внешней политике и соблюдения прав человека. Эти принципы в 1977 г. были внесены в Конституцию СССР как принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем. 16 Глава 4. Развитие культуры эпохи «застоя» В эпоху застоя особенное внимание уделялось отраслям науки, обеспечивающим оборонную мощь страны. В этой области работали такие крупные ученные как академики И.Е.Тамм, А.Д.Сахаров, Л.А.Арцимович. В 60-80 гг. СССР произвел большое количество запусков космических пилотируемых кораблей и спутников. Был осуществлен запуск автоматического корабля на Луну. В 1966 г. в СССР был осуществлен переход к всеобщему среднему образованию, в 1978 г. введено обеспечение учащихся младших классов бесплатными учебниками. По количеству специалистов с высшим образованием страна вышла на первое место в мире. Все произведения искусства, литературы и кинематографа создавались под неустанным вниманием со стороны партии и оценивались с точки зрения коммунистической морали и ее идеологического влияния на общество. В конце 60-х годов был закрыт журнал «Новый мир», публиковавший наиболее яркие произведения литературы. Поддержку получали культурные программы, воспевающие успехи социализма. Ставились спектакли и снимались фильмы, оказывающие идеологическое давление на общество. И все же в культуре «периода застоя» появилась целая плеяда талантливых авторов: В.

В этой области работали такие крупные ученные как академики И.Е.Тамм, А.Д.Сахаров, Л.А.Арцимович. В 60-80 гг. СССР произвел большое количество запусков космических пилотируемых кораблей и спутников. Был осуществлен запуск автоматического корабля на Луну. В 1966 г. в СССР был осуществлен переход к всеобщему среднему образованию, в 1978 г. введено обеспечение учащихся младших классов бесплатными учебниками. По количеству специалистов с высшим образованием страна вышла на первое место в мире. Все произведения искусства, литературы и кинематографа создавались под неустанным вниманием со стороны партии и оценивались с точки зрения коммунистической морали и ее идеологического влияния на общество. В конце 60-х годов был закрыт журнал «Новый мир», публиковавший наиболее яркие произведения литературы. Поддержку получали культурные программы, воспевающие успехи социализма. Ставились спектакли и снимались фильмы, оказывающие идеологическое давление на общество. И все же в культуре «периода застоя» появилась целая плеяда талантливых авторов: В. Распутин, В.Шукшин, Ю.Трифонов, Ч.Айтматов, Р.Гамзатов, режиссеры Г.Товстоногов, О.Ефремов, А.Эфрос, кинорежиссеры С.Бондарчук, Г.Данелия. Во второй половине 60-х годов в стране начался рост диссидентского движения. Появились машинописные листовки и сборники произведений — «самиздат», в которых печатались новости и работы по философии, истории, праву, запрещенные произведения. Мужественную борьбу за свободу и нравственность вел А.И.Солженицин. Его книга «Архипелаг ГУЛАГ» нанесла сильнейший удар по устоям тоталитаризма. 19 Общество. Большое внимание в СССР уделялось постоянному культурному развитию общества. Советский образ жизни — это социальные, экономические, бытовые и культурные обстоятельства, характерные для основной массы советских граждан. Все произведения искусства, литературы и кинематографа создавались под неустанным вниманием со стороны партии и оценивались с точки зрения коммунистической морали и ее идеологического влияния на общество. В «период застоя» после отката относительной демократизации времен оттепели, появилось диссидентское движение, стали известными такие имена, как Андрей Сахаров и Александр Солженицын.

Распутин, В.Шукшин, Ю.Трифонов, Ч.Айтматов, Р.Гамзатов, режиссеры Г.Товстоногов, О.Ефремов, А.Эфрос, кинорежиссеры С.Бондарчук, Г.Данелия. Во второй половине 60-х годов в стране начался рост диссидентского движения. Появились машинописные листовки и сборники произведений — «самиздат», в которых печатались новости и работы по философии, истории, праву, запрещенные произведения. Мужественную борьбу за свободу и нравственность вел А.И.Солженицин. Его книга «Архипелаг ГУЛАГ» нанесла сильнейший удар по устоям тоталитаризма. 19 Общество. Большое внимание в СССР уделялось постоянному культурному развитию общества. Советский образ жизни — это социальные, экономические, бытовые и культурные обстоятельства, характерные для основной массы советских граждан. Все произведения искусства, литературы и кинематографа создавались под неустанным вниманием со стороны партии и оценивались с точки зрения коммунистической морали и ее идеологического влияния на общество. В «период застоя» после отката относительной демократизации времен оттепели, появилось диссидентское движение, стали известными такие имена, как Андрей Сахаров и Александр Солженицын. В период застоя происходил неуклонный рост потребления спиртных напитков (с 1,9 л чистого алкоголя на душу населения в 1952 г. до 14,2 л в 1984 г.). Происходил и непрерывный рост числа самоубийств — с 17,1 на 100 000 населения в 1965 до 29,7 в 1984 году. Криминальная обстановка в стране оставалась сложной. Рост смертности и алкоголизация населения. В период правления Брежнева в СССР велась борьба с алкоголизацией. Так, в рамках борьбы против пьянства предпринималась попытка замены крепких алкогольных изделий на менее крепкие методом ограничения на реализацию и производство водки, с параллельным повышением производства виноградных вин и пивных напитков. Руководству медицинских учреждений и предприятий давались поручения к выявлению и принятию мер к гражданам подверженным алкоголизму, а также к разработке профилактических мер. Были созданы лечебно-трудовые профилактории для принудительного лечения особо злостных пьяниц. Тем не менее, употребление алкоголя неуклонно росло, и в 1976 в РСФСР превысило 10 литров на душу населения, стабилизировавшись в пределах 10-10,5 литров вплоть до конца 1984 г.

В период застоя происходил неуклонный рост потребления спиртных напитков (с 1,9 л чистого алкоголя на душу населения в 1952 г. до 14,2 л в 1984 г.). Происходил и непрерывный рост числа самоубийств — с 17,1 на 100 000 населения в 1965 до 29,7 в 1984 году. Криминальная обстановка в стране оставалась сложной. Рост смертности и алкоголизация населения. В период правления Брежнева в СССР велась борьба с алкоголизацией. Так, в рамках борьбы против пьянства предпринималась попытка замены крепких алкогольных изделий на менее крепкие методом ограничения на реализацию и производство водки, с параллельным повышением производства виноградных вин и пивных напитков. Руководству медицинских учреждений и предприятий давались поручения к выявлению и принятию мер к гражданам подверженным алкоголизму, а также к разработке профилактических мер. Были созданы лечебно-трудовые профилактории для принудительного лечения особо злостных пьяниц. Тем не менее, употребление алкоголя неуклонно росло, и в 1976 в РСФСР превысило 10 литров на душу населения, стабилизировавшись в пределах 10-10,5 литров вплоть до конца 1984 г. По неофициальным подсчётам, с учётом самогоноварения употребление и вовсе превышало 14 литров. Одновременно с пьянством росла и смертность РСФСР, поднявшись с 7,6 в 1964 году до 11,6 в 1984. В своей книге М. Соломенцев указывает: «За период 1964—1984 20 годов значительно увеличилось производство и потребление водки и дешёвых вин (в частности „бормотухи“ из плодов и ягод), доходы от их продажи возросли в 4 раза. Стало больше прогулов, повысились преступность, увеличились заболевания, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя». Там же говорится, что к началу антиалкогольной компании 1985 года пьянство в СССР принимало масштаб национальной катастрофы. В то же время, доктор медицинских наук А. В. Немцов считает, что рост алкоголизации происходил и в других странах мира (в частности, во Франции в 1965 г. он достигал 17,3 л/чел., что привело Шарля де Голля к необходимости принятия антиалкогольных правительственных актов. Данный исследователь считает, что «после Второй мировой, приблизительно с середины 50-х годов, когда были залечены основные раны, во всём мире, но особенно в Европе и Северной Америке, вместе с ростом материального достатка начался неудержимый рост потребления алкоголя.

По неофициальным подсчётам, с учётом самогоноварения употребление и вовсе превышало 14 литров. Одновременно с пьянством росла и смертность РСФСР, поднявшись с 7,6 в 1964 году до 11,6 в 1984. В своей книге М. Соломенцев указывает: «За период 1964—1984 20 годов значительно увеличилось производство и потребление водки и дешёвых вин (в частности „бормотухи“ из плодов и ягод), доходы от их продажи возросли в 4 раза. Стало больше прогулов, повысились преступность, увеличились заболевания, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя». Там же говорится, что к началу антиалкогольной компании 1985 года пьянство в СССР принимало масштаб национальной катастрофы. В то же время, доктор медицинских наук А. В. Немцов считает, что рост алкоголизации происходил и в других странах мира (в частности, во Франции в 1965 г. он достигал 17,3 л/чел., что привело Шарля де Голля к необходимости принятия антиалкогольных правительственных актов. Данный исследователь считает, что «после Второй мировой, приблизительно с середины 50-х годов, когда были залечены основные раны, во всём мире, но особенно в Европе и Северной Америке, вместе с ростом материального достатка начался неудержимый рост потребления алкоголя. 21

21

Вторая часть интервью об эпохе Брежнева — Реальное время

Общество

07:00, 21.10.2019

«Реальное время» публикует вторую часть интервью с историком Александром Шубиным об эпохе Леонида Ильича

В эти дни 55 лет назад в стране началась эпоха Леонида Ильича Брежнева. О том, собирались ли строить Брежнев и его команда коммунизм, построили ли они развитой социализм и насколько понятие «советских людей» в современном обществе связано с именем генсека Брежнева, во второй части беседы о личности советского руководителя и его времени рассуждает доктор исторических наук Александр Шубин.

«Брежнев считал, что он и его команда не должны допустить большой войны и голода»

— Александр Владленович, в своей книге о застое вы пишете, что Брежнев как руководитель интересовался прежде всего вопросами ВПК, военно-промышленного комплекса, и аграрными делами. Можно сказать, что он и разбирался в первую очередь в этих вопросах?

Можно сказать, что он и разбирался в первую очередь в этих вопросах?

— Думаю, что главное, в чем разбирался Брежнев, — это в выстраивании управленческих коллективов: это была его главная специализация, в которой он был даже в чем-то незаменим — практически до конца жизни он внимательно отслеживал кадровые вопросы, и можно сказать, что Брежнев был выдающимся психологом управления. Что касается вопросов ВПК, а также космоса, аграрной темы, культуры, внешней политики, то, конечно, он ими занимался, а во внешней политике середины 70-х вообще был очень эффективен. Но можно ли сказать, что во всем этом Брежнев разбирался досконально? Если руководитель считает, что его голова объемом с Землю и он разбирается во всем, то это, скорее всего, плохой руководитель. Такие люди, как Брежнев, во многих вопросах все-таки больше доверяли своим советникам и умели слушать специалистов. Я не стал бы выделять какую-то сферу жизни страны, в которой особенно разбирался Брежнев. Но у него были приоритеты, которым он уделял повышенное внимание.

— Ваши коллеги-историки отмечают в какой-то степени заботу Брежнева о деревне. «Болел» или не «болел» Леонид Брежнев таковой заботой?

— Брежнев не то чтобы «болел» деревней: в его работе были два ключевых приоритета. Брежнев считал, что он и его команда не должны допустить большой войны и голода. Это вытекало из судьбы его поколения. Поэтому приоритетами Брежнева стали относительно миролюбивая внешняя политика, укрепление обороны страны и некоторое потворствование колхозам — в первую очередь списывание их долгов, отслеживание обеспеченности страны хлебом: с вопросом о том же мясе в СССР было хуже, но хлеб должен был быть на столе у советских людей. Он был из людей того поколения, которые прошли и голод, и войну, и считал, что нельзя допустить, чтобы в стране все это повторилось. Брежневу здесь повезло и с нефтяным бумом, который помог финансово обеспечивать эти оба направления его политики. Можно сказать, что в материальном отношении советский человек никогда так хорошо не жил, как при Брежневе.

— А был ли большой смысл ядерной державе тратить немалые средства на ВПК?

— В то время был достигнут консенсус между мировыми державами о том, что ядерное оружие не должно применяться. Понятно было, что такое применение было бы самоубийственно, и нашей стране угрожали внеатомные вызовы. Вот, например, что было делать, если в СССР вторгнется китайская армия? Что, на острове Даманском разве применялось атомное оружие? Нет. А наши люди гибли. А тот же Афганистан возьмите: что было делать, если вдруг на границе СССР с этим государством возник бы проамериканский или промаоистский режим, который вскоре через горы и через реку Пяндж начнет посылать в нашу страну экстремистов с автоматами (что, кстати, и случилось уже в 90-е годы по итогам нашего пребывания в Афганистане)? И как бы тут помогло ядерное оружие?

Локальные войны тех лет показывали, что нужно иметь самые разные виды вооружений и вооруженных сил для противостояния тем угрозам, которые возникают, а атомное оружие этих угроз никак не решает: Америка имела огромный атомный потенциал, но проиграла войну во Вьетнаме, и это тоже был важный урок для советского руководства — с автоматом Калашникова вполне можно победить ядерную державу.

Брежнев и Форд подписывают совместное коммюнике по договору об ОСВ во Владивостоке. Фото wikipedia.org

Я не стал бы выделять какую-то сферу жизни страны, в которой особенно разбирался Брежнев. Но у него были приоритеты, которым он уделял повышенное внимание

«Была создана сверхцентрализованная модель социального государства»

— В своей работе о застое вы отмечаете, что при Брежневе социализма не было, что был построен не развитой социализм (как утверждали в ту эпоху), а социальное государство и индустриальное общество. Неужели общества социальной справедливости вообще не было в стране?

— На мой взгляд, в Советском Союзе никакого социализма не было, потому что социализм — это ясное понятие, выработанное мыслью XIX века, с четкими критериями — как у Маркса, так и у его оппонентов Прудона, Бакунина, а также у Ленина. Все они говорят, что социализм — это общество без эксплуатации, без разделения на господствующие и трудящиеся классы. Совершенно очевидно, что в СССР классовое разделение было: с одной стороны, там была бюрократия, была технократия, с другой стороны, были рабочие и колхозники, и еще была интеллигенция как креативный класс любого индустриального общества.

Совершенно очевидно, что в СССР классовое разделение было: с одной стороны, там была бюрократия, была технократия, с другой стороны, были рабочие и колхозники, и еще была интеллигенция как креативный класс любого индустриального общества.

Можно сказать, что в результате модернизации в Советском Союзе было построено прежде всего индустриальное городское общество, а завершающая фаза модернизации всегда приводит к созданию социального государства. В СССР так же, как и в Швеции или Франции, люди прежде всего не должны были голодать, дети должны были получать образование, даже если их родители небогаты, должны существовать пенсии, отпуск и т. д. Это обеспечивало стабильность и развитие индустриальному обществу. Такую систему — своего рода «надстройку» над индустриальным обществом, его стабилизатор — принято называть социальным государством. У него есть разные модели — шведская, французская, американская, японская. У нас в результате победы коммунистов и форсированной модернизации была создана сверхцентрализованная модель социального государства. Социализм же — это по сути уже постиндустриальное общество, где преодолевается разделение на управляющих и управляемых, а также на специалистов и неспециалистов. Все при социализме — и специалисты (в том числе в силу наукоемкости и автоматизации производства), и работники — и креативны, и самоуправляются, а не управляются. Управляются машины, а не люди.

Социализм же — это по сути уже постиндустриальное общество, где преодолевается разделение на управляющих и управляемых, а также на специалистов и неспециалистов. Все при социализме — и специалисты (в том числе в силу наукоемкости и автоматизации производства), и работники — и креативны, и самоуправляются, а не управляются. Управляются машины, а не люди.

При социализме человек становится именно человеком, субъектом, а не инструментом чужой воли. Этого не было в обществе, где руководители клялись в верности учению Маркса.

— А насколько сильным было советское социальное государство? Можно ли им было гордиться?

— Советское социальное государство имело свои преимущества над «капиталистическими» моделями. Какие-то его параметры вызывали просто зависть у людей, приезжавших с Запада, — квартплата, дешевизна и бесплатность многих услуг. Но при этом качество оказания этих услуг было, конечно, невелико, а местами хуже всякой критики. Тут даже мне вспомнился анекдот, рожденный в СССР и затем рассказанный президентом США Рейганом: человек договаривается с автомехаником о том, когда ему можно зайти за машиной, а тот говорит, что через пять лет, на что клиент спрашивает: «А до обеда или после? Все дело в том, что на тот же день я договорился с сантехником». Было понятно, что в СССР налицо медлительность оказания услуг и колоссальный дефицит на качественную потребительскую продукцию. Он был связан как раз с завершением формирования городского общества. Теперь, в отличие от своих отцов, люди хотели не просто сапоги или пальто, а модную обувь и пальто синее, с перламутровыми пуговицами, определенной модели. Стандартизированная советская экономика не могла удовлетворить спрос, где главным было уже не количество, а качественные показатели.

Было понятно, что в СССР налицо медлительность оказания услуг и колоссальный дефицит на качественную потребительскую продукцию. Он был связан как раз с завершением формирования городского общества. Теперь, в отличие от своих отцов, люди хотели не просто сапоги или пальто, а модную обувь и пальто синее, с перламутровыми пуговицами, определенной модели. Стандартизированная советская экономика не могла удовлетворить спрос, где главным было уже не количество, а качественные показатели.

В СССР если на прилавке лежал сыр, то только два-три варианта сыра. А не сто — как на Западе, где, правда, большая часть с прилавка не раскупается и выбрасывается — нерационально это, с точки зрения Косыгина. Людей в СССР накормили. «А что им еще надо? Мы же дали им сыр, мороженое, стараемся дать и колбасу», но люди-то хотели не просто колбасу, а салями, не просто сыр, а с определенным вкусом. Но пармезан и рокфор в СССР нигде невозможно было найти. И в этом отношении потребительский бум городского человека был неизбежен — в СССР построили индустриальное общество, и человеку уже мало было просто крыши над головой и того, что он был одет, обут и как-то накормлен — ему нужно было все то же самое, но качественное, а еще и автомобиль, хорошую видеотехнику. А советская экономика была для этого слишком стандартизированной, была построена так, чтобы произвести много тонн и штук. А не всякая штука весом в килограмм радует потребителя.

А советская экономика была для этого слишком стандартизированной, была построена так, чтобы произвести много тонн и штук. А не всякая штука весом в килограмм радует потребителя.

Брежнев на праздновании Международного женского дня 1973 года. Фото РИА Новости, фото № 734809 / Владимир Акимов / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Это проблема, которая вызывает вечный спор, — не очень ясно, что думали эти люди, как я говорил, они были очень закрытыми. Официально, конечно, они говорили о коммунизме, а между собой они говорили о надоях и наших базах на Кубе

— Брежнев был руководителем партии, которая называлась коммунистической. Хотел ли он и его соратники строить коммунизм, была ли жива эта идея?

— Это проблема, которая вызывает вечный спор, — не очень ясно, что думали эти люди, как я говорил, они были очень закрытыми. Официально, конечно, они говорили о коммунизме, а между собой они говорили о надоях и наших базах на Кубе. Еще при Хрущеве на Западе вошло в употребление слово «гуляш-коммунизм», что означало, что коммунизм наступает тогда, когда любой человек всегда может бесплатно взять и приготовить себе вкусный и хороший гуляш. На Западе было свое обозначение для этого — общество всеобщего благосостояния. Это лишний раз подчеркивает, что изначально мы с Западом шли параллельными путями, но социалистические идеи — то, ради чего все начиналось, были во многом забыты руководителями. Их советники еще кое-что помнили и почитывали. Программа КПСС, принятая при Хрущеве, как раз довольно подробно говорит о построении коммунизма, отмирании государства — непонятно, правда, отмерли ли бы парткомы, но в начале 60-х гг. ставилась задача заменить государство общественным самоуправлением. Брежнева, видимо, персонально эти вещи не очень интересовали — они, видимо, больше интересовали Суслова, который придавал коммунистическим идеям 70-х гг. канонические формы. Но пришествие коммунизма и он откладывал, понимая, что коммунизм нужно строить, не торопясь, по-бернштейновски — «движение — все, конечная цель» погодит. Фактически это напоминает желание современного Китая построить социализм к 2049 году. И если уж они его пока не построили, то понятно, что и мы с провозглашением социализма поторопились.

На Западе было свое обозначение для этого — общество всеобщего благосостояния. Это лишний раз подчеркивает, что изначально мы с Западом шли параллельными путями, но социалистические идеи — то, ради чего все начиналось, были во многом забыты руководителями. Их советники еще кое-что помнили и почитывали. Программа КПСС, принятая при Хрущеве, как раз довольно подробно говорит о построении коммунизма, отмирании государства — непонятно, правда, отмерли ли бы парткомы, но в начале 60-х гг. ставилась задача заменить государство общественным самоуправлением. Брежнева, видимо, персонально эти вещи не очень интересовали — они, видимо, больше интересовали Суслова, который придавал коммунистическим идеям 70-х гг. канонические формы. Но пришествие коммунизма и он откладывал, понимая, что коммунизм нужно строить, не торопясь, по-бернштейновски — «движение — все, конечная цель» погодит. Фактически это напоминает желание современного Китая построить социализм к 2049 году. И если уж они его пока не построили, то понятно, что и мы с провозглашением социализма поторопились. Эти вопросы интересовали Андропова — когда он пришел к власти, он написал, что мы не знаем общества, в котором мы живем. Если не знаем, то какой же социализм? Ау, где я? А Брежнев был человеком иной специализации и интересовался другими проблемами, а не дальней футурологией.

Эти вопросы интересовали Андропова — когда он пришел к власти, он написал, что мы не знаем общества, в котором мы живем. Если не знаем, то какой же социализм? Ау, где я? А Брежнев был человеком иной специализации и интересовался другими проблемами, а не дальней футурологией.

«Была вера в регулируемый рынок»

— Значит, надо многим уяснить, что при Брежневе страна однозначно нуждалась в переменах, была «беременна» ими — тем же рынком, который способен был бы решить и проблему дефицита, и проблему качественных услуг и товаров?

— Страна была «беременна» переменами, но вопрос какими. Рынок — это, конечно, хорошо и прекрасно, если в кармане есть деньги. Хорошо, что сегодня мы не стоим в длинных очередях за колбасой или за тортиком. Советское общество нельзя идеализировать, оно очень нервировало людей — хотя люди и не голодали, но проблем было не меньше, чем сейчас. Советское общество достигло пределов своего роста, и дальше нарастали бы минусы, массовое раздражение. Тем более что люди не знали, чем может закончиться эпоха перемен. И если бы эти перемены не настали в 1985 году, они настали бы в 1995 году и стартовали бы с более низкой планки.

Тем более что люди не знали, чем может закончиться эпоха перемен. И если бы эти перемены не настали в 1985 году, они настали бы в 1995 году и стартовали бы с более низкой планки.

Но вот куда нужно было двигаться — это отдельный вопрос, и дело не в рынке, который решает одни проблемы и создает другие. Дело в том, что наша страна в конце 70-х подошла к барьеру постиндустриального общества — к такому же барьеру, к какому подошла мировая цивилизация в лице ее наиболее развитых стран. Но советская общественная наука, советники руководителей и сами руководители не понимали эту проблематику, не знали ее. Об этом тогда вообще мало кто думал. Нужно было не добавлять немножко рынка к социальному государству централизованного типа, а перестраивать принципы социальной организации с вертикальных на горизонтальные. Горбачев хотел управлять обществом с помощью рынка, а требовалось саморегулирование, преодоление элитарности, наращивание креативности. Переход к рынку в том обмещанившемся, даже можно сказать, обуржуазившемся обществе, каким оно стало при Брежневе, открывал новые возможности не перед креативным классом (который выступал за перемены, понимая, что «так жить нельзя»), а перед соскучившейся по собственности бюрократии и людьми с торгово-спекулятивной жилкой. Я не говорю сейчас, что переход к рынку был не нужен. Он был катастрофически недостаточен для решения проблем страны.

Я не говорю сейчас, что переход к рынку был не нужен. Он был катастрофически недостаточен для решения проблем страны.

Была вера в регулируемый рынок, хотя были попытки экспериментировать с трудовыми коллективами, чтобы привлечь людей к принятию решений, стимулирование научно-технического прогресса (возьмите успех того же «Бурана» — посадка автоматического космического корабля — это был большой шаг вперед для всего человечества). Мы стучались в новую историческую эпоху, мы пытались преодолеть барьер индустриального городского общества и двинуться дальше. В этом отношении перестройка была попыткой ранней революции (помните, в учебнике говорилось о раннебуржуазной революции в Нидерландах в XVI веке). Перестройка была ранней постиндустриальной революцией, но барьер постиндустриального общества не был взят, и мы откатились назад. Походили вдоль барьера, попытались его обойти по рыночному «западному» пути и закономерно попали в «третий мир».

И если мы хотим, чтобы страна двигалась вперед, мы должны решить проблемы, которые были поставлены еще в позднебрежневскую эпоху и во время перестройки, мы должны взять барьер, который тогда не был взят. Пока мы этого не сделаем, мы будем двигаться не в сторону счастливого будущего, а деградировать в сторону Бангладеш и подобных стран, которые, не решив до конца проблем модернизации, откатываются назад в вечное гниение. И в этом смысл брежневской эпохи — с одной стороны, мы подошли к новым рубежам, а с другой — к угрозе гниения, и, увы, вынужден признать — пока выбрали гниение.

Пока мы этого не сделаем, мы будем двигаться не в сторону счастливого будущего, а деградировать в сторону Бангладеш и подобных стран, которые, не решив до конца проблем модернизации, откатываются назад в вечное гниение. И в этом смысл брежневской эпохи — с одной стороны, мы подошли к новым рубежам, а с другой — к угрозе гниения, и, увы, вынужден признать — пока выбрали гниение.

Фото Bundesarchiv, Bild 183-F0417-0001-011 / Kohls, Ulrich / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Брежнев был крупным государственным деятелем, был в общем на своем месте в эпоху конца 60-х — начала 70-х годов. И главный урок — нужно вовремя уходить

«Брежнев дал людям покой, а покой — это хорошо»

— Скажите, сейчас понятие «советский человек» можно связывать прежде всего с брежневским периодом? Ведь советских людей вокруг нас очень много. Что такое советский человек эпохи Брежнева? Гордо ли звучит это понятие?

— Понятие «советский человек» можно связывать со всеми периодами ХХ века — у нас же много людей мечтают жить как при Сталине, причем это люди чаще всего говорливые и спорящие, которые при Сталине могли бы жить скорее в ГУЛАГе. Есть среди нынешних советских людей и «шестидесятники» — это оттепельное поколение, они же — люди перестройки, стремящиеся к суждениям, творческим порывам, исповедующие рыночно-демократические иллюзии.

Есть среди нынешних советских людей и «шестидесятники» — это оттепельное поколение, они же — люди перестройки, стремящиеся к суждениям, творческим порывам, исповедующие рыночно-демократические иллюзии.

Историческая ответственность брежневской эпохи заключалась в том, что она прежде всего укрепила советское мещанство. Это поколение в значительной части — люди вполне буржуазного склада, хваткие, цепкие, и именно они, кстати, растаскивали страну в 90-е годы — хотя то же «мешочничество» 90-х и удовлетворило спрос. В начале 80-х они думали о том, как отремонтировать крылечко, накопить деньжат на новый холодильник, выдать выгодно дочку замуж, а сына-балбеса пристроить в институт за взятку — это тоже брежневское наследие. Конечно, все это бесило интеллигенцию застойной эпохи. Это была эпоха крепкого мужика, «кулака» — то, с чем, «комиссары в пыльных шлемах» боролись и не доборолись (Смеется). Если не было серьезных перспектив и возможности обсуждать всерьез будущее страны, то люди решили, что, мол, давайте, каждый займется собственным делом — участочком, квартиркой. Я не против. Квартира, дача — это, конечно, очень нужно, но это должно быть тем фундаментом, на который ты опираешься, от которого ты отталкиваешься, когда идешь куда-то вверх. А в брежневскую эпоху вверх идти было нельзя, и люди, укрепляя этот фундамент, приучили себя к тому, что именно «экономический базис» — это главное. Они не понимали, что «пряников не хватает на всех», и потом с ужасом смотрели на обрушение фундамента в 90-е годы, не понимая, почему это происходит. Ведь гуманитарные проблемы этих «крепких мужиков» прежде не интересовали. Я сейчас, может быть, довольно критически отнесся к брежневскому поколению и традициям брежневской эпохи, но ведь это все не только возрастное. Далеко не все люди брежневского поколения были психологически «кулаками», не все «кулаки» взросли в брежневскую эпоху, и в здоровом обществе должно быть место для некоторого количества людей с «кулацким» характером.

Я не против. Квартира, дача — это, конечно, очень нужно, но это должно быть тем фундаментом, на который ты опираешься, от которого ты отталкиваешься, когда идешь куда-то вверх. А в брежневскую эпоху вверх идти было нельзя, и люди, укрепляя этот фундамент, приучили себя к тому, что именно «экономический базис» — это главное. Они не понимали, что «пряников не хватает на всех», и потом с ужасом смотрели на обрушение фундамента в 90-е годы, не понимая, почему это происходит. Ведь гуманитарные проблемы этих «крепких мужиков» прежде не интересовали. Я сейчас, может быть, довольно критически отнесся к брежневскому поколению и традициям брежневской эпохи, но ведь это все не только возрастное. Далеко не все люди брежневского поколения были психологически «кулаками», не все «кулаки» взросли в брежневскую эпоху, и в здоровом обществе должно быть место для некоторого количества людей с «кулацким» характером.

— Некоторые отметили бы, что мещанство было запущено еще при Хрущеве.

— Началось-то все это, может, при царе Горохе, но при Хрущеве в нашу жизнь вошла культурная оттепель и зримые результаты творческих устремлений. Это стимулировало иные настроения и качества. Брежнев дал людям покой, а покой — это хорошо, когда он не затягивается. Для того чтобы человек не превращался в скотину в стойле, все-таки нужен некоторый непокой. Брежневский застой затянулся, и в этом одна из причин того, что важнейшим мотором перестройки стали не творческие устремления, а скорее потребительский бум. Это очень серьезно «перекосило» процесс и повлияло на его результат. Возможно, перестройка была бы успешнее, если бы началась в 1975 году, учитывая то, что Брежнев тогда серьезно заболел, «отработал» свой ресурс и мог быть сменен, было больше возможностей, потенциала для развития страны, да и общество было менее раздражено.

Это стимулировало иные настроения и качества. Брежнев дал людям покой, а покой — это хорошо, когда он не затягивается. Для того чтобы человек не превращался в скотину в стойле, все-таки нужен некоторый непокой. Брежневский застой затянулся, и в этом одна из причин того, что важнейшим мотором перестройки стали не творческие устремления, а скорее потребительский бум. Это очень серьезно «перекосило» процесс и повлияло на его результат. Возможно, перестройка была бы успешнее, если бы началась в 1975 году, учитывая то, что Брежнев тогда серьезно заболел, «отработал» свой ресурс и мог быть сменен, было больше возможностей, потенциала для развития страны, да и общество было менее раздражено.

— Какие выводы должны вытекать для всех нас из деятельности Брежнева и его эпохи?

— Брежнев был крупным государственным деятелем, был в общем на своем месте в эпоху конца 60-х — начала 70-х годов. И главный урок — нужно вовремя уходить. Наверное, верховный руководитель должен быть несколько культурнее, чем был Брежнев, должен быть более творческой и интеллектуальной личностью. Но Брежнев в этом отношении был выражением «своего класса», советской бюрократии того времени.

Но Брежнев в этом отношении был выражением «своего класса», советской бюрократии того времени.

Когда руководитель засиживается, он перечеркивает все достижения первой части своего правления и очень редко добавляет новые достижения к концу срока, что для Брежнева было тоже характерно. Пошла насмарку «разрядка», старец на трибуне дискредитировал власть, символизировал безнадегу, бесперспективность и гниение. Опыт Брежнева показывает, что страна должна развиваться динамично, ее социальная структура должна меняться — может быть, с небольшими передышками, но не столь длительными. Если долго сидеть в одной позе, тело затекает и начинает болеть.

Сергей Кочнев

ОбществоВластьИстория

Брежневская эпоха: застой и дрейф 1964-85 гг. — Брежневская эпоха: застой и дрейф 1964- I.

Брежневская эпоха: застой и дрейф 1964-85 гг. проблемы

● в значительной степени ответ на эти вопросы сыграл существенную роль в окончательном распаде

СССР

● нежелание большей части советского руководства открыто признать эти нарастающие политические

и экономические проблемы нанесли партии и ее правлению все большую дурную славу. все более доминирующее положение, партия вносит радикальные изменения в систему

все более доминирующее положение, партия вносит радикальные изменения в систему

● Хрущевские экономические реформы сначала были приостановлены, но в сентябре премьер-министр

Косыгин получил одобрение на проведение некоторых аналогичных экономических реформ

● 1970 Реформы Косыгина были заблокированы

● экономические проблемы усугубились, чем расходы на оборону продолжали расти, потому что

холодной войны

● реформы в Чехословакии завершились в 1968 г., но с 1980 г. беспорядки в Польше породили

растущих опасений

● отношения с Западом сначала улучшились, но со временем это уступило место второй холодной войне

● когда в 1982 г. умер Брежнев, некоторые ограниченные политические и экономические реформы были проведены

Андроповым, но после его смерти был период дрейфа, прежде чем Горбачев возглавил

II. каковы основные политические события в СССР в 1964-85 гг.?

● Было создано коллективное руководство, оно быстро успокоило военачальников

государственных администраторов и хозяйственников

1. брежневская эпоха, 1964-82

брежневская эпоха, 1964-82

● поначалу казалось, что члены равны

● Брежнев вскоре начал утверждать свое господство

● 1966 г. сменил должность на генсека

● девизом Брежнева были стабильность, преемственность и консерватизм

● устранены возможные соперники

● 1977 г. Подгорный исключен из состава политбюро

● затем Брежнев занял пост главы государства

● смог заблокировать многие попытки Косыгина провести экономическую реформу

2. номенклатурная система и коррупция

● 1981 г., 8 из 14 полноправных членов политбюро были его ставленниками

● эти назначенцы выступали против существенных или радикальных изменений и все больше подрывали

усилия

● для поддержания стабильности Брежнев продолжал использовать установленную номенклатурную систему

○ длительный список надежных членов партии, которые могли быть назначены на государственные и

административные должности, самые высокопоставленные пользовались особыми привилегиями

● более молодые члены партии, такие как Горбачев, были потрясены коррупцией и

самоуспокоенность и осведомленность о нем среди населения во многом подорвали уважение к

партии

3. неосталинизм и политическое инакомыслие

неосталинизм и политическое инакомыслие

● советская система производила все больше и больше образованных людей эти люди становились

Из Технократия к стагнации: когда наступила оттепель? | Новости из Москвы: советская журналистика и пределы послевоенной реформы

Фильтр поиска панели навигации

Оксфордские академические новости из Москвы: советская журналистика и пределы послевоенной реформыСовременная история (1700–1919 гг.)45)КнигиЖурналы

Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicНовости из Москвы: советская журналистика и пределы послевоенной реформыСовременная история (1700–1945 гг.)КнигиЖурналы

Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать

ЦитироватьРазрешения

Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Cite

Хакстейбл, Саймон,

‘От технократии к застою: когда закончилась оттепель?’

,

News from Moscow: Soviet Journalism and the Limits of Postwar Reform

(

Oxford,

2022;

online edn,

Oxford Academic

, 24 Mar. 2022

2022

), https: //doi.org/10.1093/oso/9780192857699.003.0007,

, по состоянию на 23 ноября 2022 г.

Выберите формат

Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicНовости из Москвы: советская журналистика и пределы послевоенной реформыСовременная история (1700–1945 гг.)КнигиЖурналы

Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Оксфордские академические новости из Москвы: советская журналистика и пределы послевоенной реформыСовременная история (1700–1919 гг.)45)КнигиЖурналы

Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Хотя брежневская эпоха часто ассоциируется с «застоем», интеллектуалы поначалу с оптимизмом относились к реформистским настроениям нового руководства страны. В этой главе рассматривается реакция журналистов «Комсомольская правда » на смену лидеров и на новое, технократическое направление тандема Брежнева-Косыгина. Он показывает, как журналисты газеты были увлечены реформами ранней брежневской эпохи и стремились познакомить себя и своих читателей с новыми экономическими приоритетами страны. Реформы Косыгина ввели в советскую прессу рыночные принципы и вынудили журналистов использовать социологические исследования, чтобы больше узнать о своих читателях. Как показано в главе, эта новая трезвость повлияла на отношение журналистов к образцовым личностям: всего несколько лет назад прославлявшиеся как романтические герои, люди, пожертвовавшие своим комфортом ради построения коммунизма, теперь считались постыдным анахронизмом, поскольку журналисты искали обычное, а не необыкновенный. Однако к концу 19В 60-е годы технократическая направленность газеты начала сходить на нет: не только в 1965 году был уволен редактор газеты за статью, не нравившуюся кремлевскому высшему начальству, но и на фоне паники по поводу внутреннего и международного инакомыслия чиновники начали пресекать реформистские взгляды журналистов.

В этой главе рассматривается реакция журналистов «Комсомольская правда » на смену лидеров и на новое, технократическое направление тандема Брежнева-Косыгина. Он показывает, как журналисты газеты были увлечены реформами ранней брежневской эпохи и стремились познакомить себя и своих читателей с новыми экономическими приоритетами страны. Реформы Косыгина ввели в советскую прессу рыночные принципы и вынудили журналистов использовать социологические исследования, чтобы больше узнать о своих читателях. Как показано в главе, эта новая трезвость повлияла на отношение журналистов к образцовым личностям: всего несколько лет назад прославлявшиеся как романтические герои, люди, пожертвовавшие своим комфортом ради построения коммунизма, теперь считались постыдным анахронизмом, поскольку журналисты искали обычное, а не необыкновенный. Однако к концу 19В 60-е годы технократическая направленность газеты начала сходить на нет: не только в 1965 году был уволен редактор газеты за статью, не нравившуюся кремлевскому высшему начальству, но и на фоне паники по поводу внутреннего и международного инакомыслия чиновники начали пресекать реформистские взгляды журналистов. идеи. Ко времени вторжения в Чехословакию в августе 1968 года надежды журналистов на серьезные перемены уже начали угасать.

идеи. Ко времени вторжения в Чехословакию в августе 1968 года надежды журналистов на серьезные перемены уже начали угасать.

Ключевые слова:

советская журналистика, советская пресса, советские газеты, экономическая реформа, Леонид Брежнев, Алексей Косыгин, социология

Предмет

Современная история (с 1700 по 1945)

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи, в которой выполнен вход, и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции.