Содержание

Скучно и тоскливо жить в безвременье

Ключевое слово этой недели – «Застой». Нынешним летом оно все чаще стало всплывать в коллективной памяти, – поначалу замелькало в интернете, затем повсеместно. Когда пожары и неурожай обрели масштабы катастрофы, оставалось только констатировать: власть беспомощна, недеятельна и необходимые решения принимает с непонятным опозданием. Все это, правда, не относится к борьбе с инакомыслием, что тоже – примета Застоя.

И вот на волнах Радио Свобода прозвучало такое высказывание заместителя директора Агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова:

– У нас был брежневский Застой. Тот, что сейчас, можно назвать «гламурный Застой» или нефтяной, не важно, но ключевое слово – «Застой». Думаю, в течение не пятилетки, конечно, но в ближайшую десятилетку что-то произойдет. Это не значит, что матросы побегут на штурм Зимнего дворца, это не значит, что начнутся какие-то сверхвойны на Кавказе. Однако, будет что-то будет революционное, потому что не бывает вечного гламура, вечной черной икры и вечной трубы.

Однако, будет что-то будет революционное, потому что не бывает вечного гламура, вечной черной икры и вечной трубы.

Разумеется, «Застой» употребляется здесь не в прямом значении. Это – политическая метафора, о природе которой рассуждает член редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлия Сафонова:

Достаточно произвести «застой», и всякому понятно: что-то не так. Нет какого-то движения. Норма – это движение, а отсутствие этой нормы – застой

– Тут, конечно, надо говорить не только о застое, а вообще о том, что такие метафоры отражают, как правило, состояние общественного сознания. То есть, когда появляется у человека необходимость осознать, что происходит, он начинает что-то с чем-то сравнивать: какие-то новые явления со старыми явлениями или со старыми предметами. Политическая метафора в этом смысле очень богата. Политическая метафора может сравнивать, скажем, состояние физиологическое или состояние организма с состоянием общественной среды. Например: паралич власти. Любой человек хорошо представляет себе, что такое паралич. И когда он видит, что в общественной жизни, например, в действиях власти происходит то же самое, он из обыкновенной своей жизни, из обыденной, из обиходной переносит, сравнивает известное ему физиологическое состояние с состоянием общественной среды. Потому всякая метафора, которая именует политику, всегда очень хорошо показывает настроение и ощущение человека как общественного существа. Достаточно произвести «застой», и всякому понятно: что-то не так. Нет какого-то движения. Норма – это движение, а отсутствие этой нормы – застой.

Например: паралич власти. Любой человек хорошо представляет себе, что такое паралич. И когда он видит, что в общественной жизни, например, в действиях власти происходит то же самое, он из обыкновенной своей жизни, из обыденной, из обиходной переносит, сравнивает известное ему физиологическое состояние с состоянием общественной среды. Потому всякая метафора, которая именует политику, всегда очень хорошо показывает настроение и ощущение человека как общественного существа. Достаточно произвести «застой», и всякому понятно: что-то не так. Нет какого-то движения. Норма – это движение, а отсутствие этой нормы – застой.

– Именно так и трактует слово «застой» «Словарь русского языка» Ожегова. Но там нет политического значения, а есть только общее определение: «Застой – остановка, задержка, неблагоприятная для развития, движения чего-нибудь».

– Да, но надо помнить, что в словарях, как правило, фиксируется так называемые стертые метафоры. Лингвисты называют так метафоры, в которых мы уже не чувствуем никакого переноса, никакого сравнения, и даже образа для нас уже никакого нет.

– Да там и не стертая метафора, там просто прямое значение слова. И пример соответствующий приводится: застой в крови.

– Правильно, в этом-то и дело, что если вы говорите о словаре Ожегова 89-го года выпуска, к этому времени слово «застой» еще не чувствовалось, не ощущалось как стертая метафора. Это еще был живой перенос, живая метафора. Вот есть стертые метафоры, Но прошло время, 20 лет, чуть больше, и новый Большой академический словарь, который выходит последние 5 лет (уже вышло 12 томов), фиксирует уже как устойчивое выражение, так называемое заромбовое выражение «эпоха Застоя» – о времени пассивного, вялого состояния государственной, общественной и тому подобной жизни. И, кстати, интересное пояснение, так называемая подтолковка дана в скобках: «Обычно о периоде правления Брежнева в СССР с конца 60-х годов ХХ века».

– Здесь любопытно слово «обычно»?

– Да, вот это «обычно» говорит о том, что «эпоха Застоя» может повторяться. И лексикографы как внимательные аналитики языка это понимают.

И лексикографы как внимательные аналитики языка это понимают.

Лиля Пальвелева

Как ностальгия по «эпохе застоя» привела к культу советского быта

© Schattenwerk/flicr.com. Вокзал Новосибирск-Главный

17 Авг 2019, 08:13

Пережившие исторические травмы общества нуждаются в анестезии и психотерапии. Эти функции выполняет коллективная ностальгия по «старым добрым временам». В российских условиях объектом национальной тоски стал позднесоветский период «развитого социализма», а вещи и названия из СССР превращаются в аналог психотропных веществ.

Тайга.инфо публикует пересказ статьи издания IQ.HSE об исследовании социолога Высшей школы экономики Романа Абрамова.

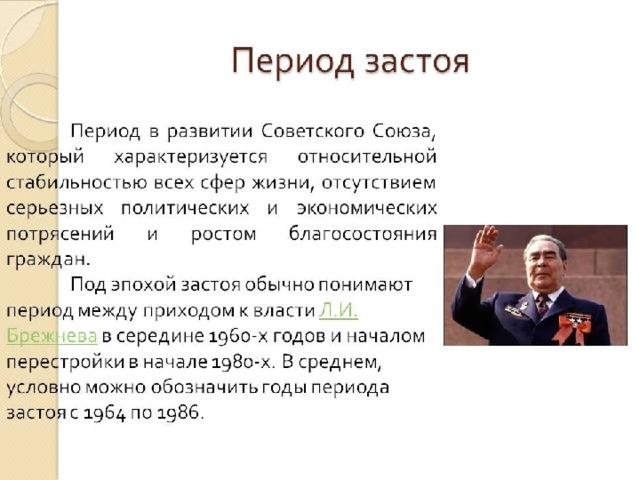

Позднесоветская эпоха — двадцатилетие с середины 1960-х по середину 1980-х — стала в коллективном сознании россиян условным «золотым веком», или референтным временем, с которым сверяется современность. Это время меньше ассоциировалось с историческими травмами (в отличие от репрессивных 1930-х и военных 1940-х) и больше — с относительной стабильностью для большинства населения СССР. Хотя на «эпоху застоя» пришлись экономическая стагнация, война в Афганистане, кампании против диссидентов (в частности, Александра Солженицына и Андрея Сахарова) и эмиграция третьей волны, эти события затрагивали не всех и выглядели менее травматичными.

Это время меньше ассоциировалось с историческими травмами (в отличие от репрессивных 1930-х и военных 1940-х) и больше — с относительной стабильностью для большинства населения СССР. Хотя на «эпоху застоя» пришлись экономическая стагнация, война в Афганистане, кампании против диссидентов (в частности, Александра Солженицына и Андрея Сахарова) и эмиграция третьей волны, эти события затрагивали не всех и выглядели менее травматичными.

В 1990-е годы брежневский период трактовался как время стагнации, разложения коммунистической идеологии и системы управления. Во второй половине 2000-х эта эпоха предстала в массовом сознании в другом свете. Появился запрос на ностальгию, вызванный неудовлетворенностью результатами реформ и потребностью обретения ценностной почвы.

Современные общества с их идеологией постоянных инноваций способствуют росту ностальгии. Тяга к прошлому, которое представляется более стабильным и понятным, овладевает сознанием миллионов. При этом особую роль играет предметный мир — гигантская барахолка старых вещей.

Вещи из «прекрасного далека» — это психологические якоря, которые помогают «телепортироваться» в мир иллюзий о прошлом подобно психотропным веществам. Мода на все советское проявляет себя в тематических интернет-сайтах, телесериалах, ресторанах советской кухни, квазисоветских товарах («тот самый чай») и народных музеях.

147474

Восприятие брежневской эпохи во многом определили личные воспоминания. Ностальгия охватила поколение тех, чье детство и юность совпали с «длинными семидесятыми», и даже тех, кто родился в конце существования СССР. Относительно благополучное детство последнего советского поколения накладывает отпечаток на восприятие эпохи: именно эти люди стали генераторами народной музеефикации позднего «совка», которая пришлась на 2009–2012 годы. Если раньше советская повседневность выглядела бледно, то в этих музеях она живописна и разнообразна.

Среди наиболее интересных экспозиций — Музей советских игровых автоматов в Москве, Музей социалистического быта в Казани и новосибирский Музей СССР.

Пространство музеев советской повседневности напоминает блошиный рынок, где школьные тетради соседствуют с автомобилями. Создатели таких экспозиций не только реабилитировали советскую бытовую культуру — по сути, они написали неофициальную историю страны.

В народных проектах советский мир представлен в духе идиллии или утопии. Их создатели предлагают приобщиться к доброму старому времени, совершить путешествие «в мир положительных эмоций». По сути, это музеи аффекта, провоцирующие сильные психологические и физиологические реакции.

Советский материальный мир заставляет посетителей участвовать в исторической реконструкции: переодеваться в винтажные костюмы, танцевать твист, отдавать пионерский салют. Есть риск, что материализованный советский спектакль люди захотят продолжить за рамками музея, забыв о травмах той эпохи.

Новости из рубрики:

Новости СМИ2

Становимся ли мы декадентским, застойным обществом?

« Трансформационное влияние цепочек поставок на основе блокчейна: девять реальных вариантов использования |

Главный

| Воссоединение общества и открытие экономики »

Становимся ли мы декадентским, застойным обществом?

Ранее в этом году я читал очень интересное эссе «Эпоха упадка» обозревателя NY Times Росса Даутата. Эссе адаптировано из его недавно опубликованной книги The Decadent Society 9.0008 — Как мы стали жертвами собственного успеха . Это длинное эссе охватывает множество тем, от технологий и инноваций до политики и религии. Эссе было опубликовано в начале февраля, до того, как Covid-19 распространился по США. Я расскажу об исходном эссе, но мне интересно, как его можно было изменить, чтобы отразить влияние пандемии.

Эссе адаптировано из его недавно опубликованной книги The Decadent Society 9.0008 — Как мы стали жертвами собственного успеха . Это длинное эссе охватывает множество тем, от технологий и инноваций до политики и религии. Эссе было опубликовано в начале февраля, до того, как Covid-19 распространился по США. Я расскажу об исходном эссе, но мне интересно, как его можно было изменить, чтобы отразить влияние пандемии.

«Настоящая история Запада в 21 веке — это история тупика и застоя», — писал Даутхат. «Все знают, что мы живем во времена постоянного ускорения, головокружительных перемен, трансформации или надвигающейся катастрофы, куда бы вы ни посмотрели. Партизаны готовятся к гражданской войне, на наши рабочие места приходят роботы, и каждый раз, когда вы запускаете Twitter, новости кажутся скоплением нескольких машин. Наши пессимисты повсюду видят кризисы; наши оптимисты настаивают на том, что мы просто беспокоимся, потому что мир меняется быстрее, чем может обработать наш примитивный обезьяний мозг».

«Но что, если ощущение ускорения — это иллюзия, вызванная нашими ожиданиями вечного прогресса и преувеличенная искажающим фильтром Интернета?» — спросил он. Что, если мы действительно живем в эпоху, когда повторение является скорее нормой, чем изобретением; в котором последовательно скрываются новые разработки в науке и технике; в котором мы комфортно стареем, «уже не оптимистично смотрим в будущее… [в то же время] несчастливо стареем вместе». Что, если «Наша цивилизация вступила в упадок».

Упадок обычно ассоциируется с моральным и/или культурным упадком, а также с потаканием своим желаниям. Но Даутхат говорит, что он просто использует декаданс как описание текущего состояния общества: экономический застой, институциональный упадок, и культурное истощение, несмотря на высокий уровень материального благополучия . «Декадентское общество по определению является жертвой собственного успеха», — отметил он.

Но упадок, застой, упадок и истощение трудно интерпретировать иначе, как пессимистическим взглядом на общество. Каждую историческую эпоху можно описать с точки зрения «стакан наполовину пуст» или «стакан наполовину полон». Возможно, Даутхат просто хочет сформулировать мнение о полупустом стакане, что он и делает весьма красноречиво. Так что, хотя в эти неспокойные времена это может показаться поллианизмом, позвольте мне попытаться обосновать мою более оптимистичную, долгосрочную точку зрения «стакан наполовину полон».

Каждую историческую эпоху можно описать с точки зрения «стакан наполовину пуст» или «стакан наполовину полон». Возможно, Даутхат просто хочет сформулировать мнение о полупустом стакане, что он и делает весьма красноречиво. Так что, хотя в эти неспокойные времена это может показаться поллианизмом, позвольте мне попытаться обосновать мою более оптимистичную, долгосрочную точку зрения «стакан наполовину полон».

Мы перестали решать большие проблемы? «Мы хотели летающие машины, а вместо этого получили 140 символов», — так лаконично описал сооснователь PayPal Питер Тиль свою уверенность в том, что мы больше не решаем большие проблемы. По словам Даутата, «вершиной человеческих достижений и смелости» была программа «Аполлон», которая отправила людей на Луну 50 лет назад. Признавая, что «интернет-экономика по-прежнему так же реальна, как и рост и инновации 21-го века», он задается вопросом, не являются ли «рост и инновации 21-го века такими, какими нам их обещали».

Как мы можем сравнить программу «Аполлон», кульминацию решения больших проблем индустриальной эпохи, с Интернетом, движущей силой нашей цифровой экономики 21-го века? Почти все согласятся с тем, что Интернет, смартфоны и связанные с ними цифровые технологии оказали гораздо большее влияние на повседневную жизнь людей, чем высадка на Луну. Цифровые инфраструктуры сыграли важную роль в поддержании жизнедеятельности стран и экономик во время Covid-19. И со временем очень сложные проблемы, которые они позволяют нам решать, — в здравоохранении, общественном здравоохранении, образовании, энергетике, окружающей среде и т. д. — изменят жизнь миллиардов людей во всем мире к лучшему.

Цифровые инфраструктуры сыграли важную роль в поддержании жизнедеятельности стран и экономик во время Covid-19. И со временем очень сложные проблемы, которые они позволяют нам решать, — в здравоохранении, общественном здравоохранении, образовании, энергетике, окружающей среде и т. д. — изменят жизнь миллиардов людей во всем мире к лучшему.

Инновации замедляются? Даутхат ссылается на экономиста Северо-Западного университета Роберта Гордона, который неоднократно утверждал, что за последние несколько десятилетий произошел фундаментальный спад инноваций и производительности. Возможно, наши цифровые технологии, какими бы захватывающими они ни были, не столь преобразующи, как инновации периода между 1840 и 1970 годами, — например, современная канализация, электричество, автомобили, самолеты, телефон, радио и телевидение, антибиотики, — когда мы испытали высокий рост производительности и повышение уровня жизни.

В статье 2014 года Эрик Бриньолфссон и Энди Макафи утверждали, что инновации нашей цифровой эпохи коренным образом отличаются от инноваций физической индустриальной эпохи последних двухсот лет. Цифровые инновации носят рекомбинантный характер и основаны на строительных блоках и платформах. С этой точки зрения «Каждая разработка становится строительным блоком для будущих инноваций. Прогресс не заканчивается; он накапливается. И цифровой мир не признает никаких границ. Он распространяется и на физическое, приводя к автомобилям и самолетам, которые ездят сами по себе, принтерам, изготавливающим детали, и так далее».

Цифровые инновации носят рекомбинантный характер и основаны на строительных блоках и платформах. С этой точки зрения «Каждая разработка становится строительным блоком для будущих инноваций. Прогресс не заканчивается; он накапливается. И цифровой мир не признает никаких границ. Он распространяется и на физическое, приводя к автомобилям и самолетам, которые ездят сами по себе, принтерам, изготавливающим детали, и так далее».

Как насчет низкой производительности и экономического роста? Как мы узнали за последние два столетия, между широким признанием крупной новой преобразующей технологии и ее последующим влиянием на компании, правительства и другие учреждения обычно проходит значительный промежуток времени. Как правило, требуется несколько десятилетий, чтобы новые технологии и бизнес-модели получили широкое распространение в экономике и обществе, а также чтобы в полной мере реализовать их преимущества. Чем более революционна технология, тем больше временной лаг.

Например, рост производительности не увеличивался до 40 лет после введения электроэнергии в начале 1880-х годов, потому что только в 1920-х компаниям удалось выяснить, как использовать электроэнергию с помощью новых производственных инноваций, таких как сборка. линия.

линия.

Со временем переход от индустриальной экономики к формирующейся цифровой экономике, вероятно, будет таким же преобразующим, как и переход 18-го века от аграрной экономики к индустриальной, когда достижения науки и техники привели к радикальным изменениям во всем мире. Мы можем ожидать полного воздействия цифровых технологий на производительность, экономику и общество в течение следующих нескольких десятилетий.

Неужели мы действительно становимся декадентским, застойным обществом? В заключение позвольте мне сослаться на две недавние публикации. Во-первых, это книга Энди Макафи « Больше из меньшего: удивительная история о том, как мы научились преуспевать, используя меньше ресурсов, и что происходит дальше».

«Практически на протяжении всей истории человечества наше процветание было тесно связано с нашей способностью извлекать ресурсы из земли. По мере того как мы становились более многочисленными и процветающими, мы неизбежно брали больше: больше полезных ископаемых, больше ископаемого топлива, больше земли для сельскохозяйственных культур, больше деревьев, больше воды и так далее. Но не больше. В последние годы мы наблюдаем появление другой модели: больше из меньшего».

Но не больше. В последние годы мы наблюдаем появление другой модели: больше из меньшего».

Радикально изменилась сама природа технического прогресса, пишет McAfee. «Мы изобрели компьютер, Интернет и набор других цифровых технологий, которые позволили нам дематериализовать наше потребление: со временем они позволили нам потреблять все больше и больше, забирая с планеты все меньше и меньше. Это произошло потому, что цифровые технологии предлагали экономию средств за счет замены атомов битами, а сильное ценовое давление капитализма заставляло компании принимать это предложение снова и снова».

Вторая публикация, на которую я хотел бы сослаться, — это статья WSJ от января 2019 года «Мир постепенно становится лучше», написанная главным экономическим комментатором Грегом Ипом. «В прошлом году мир стал лучше, а в этом году он станет еще лучше», — написал Ип в своем вступительном абзаце. «Бедность во всем мире стремительно падает; половина мира сейчас принадлежит среднему классу; и неграмотность, болезни и смертоносное насилие отступают. Эти вещи не попадают в заголовки, потому что они постепенные, неустанные и неудивительные».

Эти вещи не попадают в заголовки, потому что они постепенные, неустанные и неудивительные».

Статья Ипа в основном основана на выводах проекта «Наш мир в данных» — инициативы Оксфордского университета, которая количественно оценивает эволюцию наших глобальных условий жизни за последние несколько столетий. В статье приводится ряд статистических данных, лежащих в основе его взгляда на улучшение мира: средняя продолжительность жизни — 50 лет в 1960 г., 71 год в 2018 г.; детская смертность до 5 лет — 18% в 1960 г., 4,3% в 2015 г.; люди, живущие в условиях крайней нищеты: 44 % в 1981 году, 10 % в 2015 году. Много положительных статистических данных можно найти на веб-сайте «Наше слово в данных».

«Проблемы, с которыми сталкивается мир, намного меньше, чем те, которые он уже преодолел, и могут быть решены тем же путем: не делая ставку на чудеса, а терпеливо применяя знания и инструменты, которыми мы уже обладаем», — написал в заключение Ип. «Если мы сможем решить глобальную бедность, мы сможем решить и другие проблемы, такие как изменение климата». Надеюсь, мы также узнаем, как предотвратить будущие глобальные кризисы в области здравоохранения, такие как Covid-19.

Надеюсь, мы также узнаем, как предотвратить будущие глобальные кризисы в области здравоохранения, такие как Covid-19.

Опубликовано 08 августа 2020 г. в 06:59 в Сложные системы, Экономические вопросы, Образование и таланты, Будущее работы, Инновации, Управление и лидерство, Политические вопросы, Общество и культура, Технологии и стратегия | Постоянная ссылка

Великий застой — или упадок и падение?

Перейти к содержимому

1 июня 2020 г.

Патрик Денин

Обзор появится в весеннем выпуске Modern Age . Чтобы подписаться сейчас, нажмите здесь.

Декадентское общество:

Как мы стали жертвами собственного успеха

Росс Дутат

(Simon & Schuster, 2020)

Декаданс естественен. Все вещи в этой вселенной разлагаются, подчиняясь второму закону термодинамики и неизбежному процессу энтропии.

Классические авторы считали упадок естественным состоянием мира и, конечно же, человеческого общества. Последние книги Платона « Республика » — обычно считающиеся произведением политического утопизма — посвящены описанию явно неизбежного процесса упадка, от режима, близкого к совершенству, к самой жестокой форме тирании. Курс мира должен бежать вниз. Неспособность одного поколения передать свои достоинства сродни естественной деградации нашего генетического кода и неизбежному упадку и смерти наших тел.

Классические авторы советовали отсрочить распад . Сохраняйте добродетели; замедлить гниение; избегать ненужных инноваций. Этот совет лежит в основе консервативной позиции: мир настроен на упадок, а не на прогресс; и, как таковая, основная роль здорового общества состоит в том, чтобы предотвратить упадок путем разумного поддержания достойных и устойчивых социальных практик. Эдмунд Берк и Алексис де Токвиль были среди современных наследников классической традиции, хотя и являлись аномалиями в эпоху, которая считала себя просвещенной и стремилась свергнуть старые пути в пользу прогресса.

Эта предрасположенность практически отсутствовала в американской традиции, порожденной эпохой Просвещения и с самого начала подпитываемой верой в лучшее будущее. Американские критики этой квази-теологической веры в прогресс были редки и часто маргинализировались. Среди них следует отметить выпускника Гарвардского университета, самопровозглашенного консервативного христианина, написавшего нехарактерную оценку закона энтропии в эпоху, в остальном одержимую прогрессом и прогрессом. Он отметил, что энтропия была более фундаментальным естественным процессом, чем господствовавший в его время дарвинизм, и настаивал на том, что распад является окончательным и неизбежным состоянием известной Вселенной. Теории прогресса на самом деле были больше желаемым за действительное цивилизацией, очарованной верой в свое неизбежное совершенствование, чем истинным пониманием реальности. Этот выдающийся гарвардец указал на железное доказательство неизбежности прогресса: просто посмотрите на действующего президента, писал он.

Президентом, о котором идет речь, был Улисс С. Грант; гарвардец Генри Адамс. В период расцвета американской веры в материальный и нравственный прогресс Адамс написал серию книг и эссе, в которых сетовал на моральный упадок, произошедший между строительством соборов Шартр и Мон-Сен-Мишель и изобретением «Динамо». », массивный генератор, который вскоре электрифицирует целые города, регионы и страны. Писая против духа времени, он стремился перенаправить наше удивление. Когда его спросили, какая фигура вызывала большую преданность, трепет и жертвенность — Дева или электрическая богиня прогресса, — Адамс не сомневался. Человеческая цивилизация пришла в упадок.

Ближайшим приближением к известному, контркультурному, консервативному христианину, выпускнику Гарварда в недавней истории, является Росс Даутхат, чей стремительный взлет включал работу в National Review и The Atlantic, и нынешнюю должность обозревателя New Йорк Таймс . И все же последняя книга Даутхата начинается с предпосылки, противоположной работе Адамса: декаданс — это не распад , не неизбежное подчинение энтропийным силам. Скорее декаданс — это отсутствие прогресса , форма стагнации. В то время как Адамс мог бы утверждать, что лучшее, на что мы могли бы надеяться, — это поддерживать определенные приличия и старые способы предотвращения прогресса упадка — даже обращаясь к прошлым достижениям в качестве доказательства пустоты наших собственных заявлений о прогрессе — Дутат пытается убедить свою аудиторию. что лучший способ обратить вспять наш декадентский застой — перестать стоять на месте.

Скорее декаданс — это отсутствие прогресса , форма стагнации. В то время как Адамс мог бы утверждать, что лучшее, на что мы могли бы надеяться, — это поддерживать определенные приличия и старые способы предотвращения прогресса упадка — даже обращаясь к прошлым достижениям в качестве доказательства пустоты наших собственных заявлений о прогрессе — Дутат пытается убедить свою аудиторию. что лучший способ обратить вспять наш декадентский застой — перестать стоять на месте.

Для Дутата упадок выражается в современном обществе в следующих формах: отсутствие технического прогресса; экономический застой; институциональный распад; поколенческое (особенно репродуктивное) бесплодие; и культурное истощение. Книга Даутата начинается с дани уважения прогрессивным либертарианцам Питеру Тилю и Тайлеру Коуэну, которые сетуют на замедление технического прогресса. Даутхат поддерживает этот тезис, посвящая свои первые страницы сравнениям трансформационных технологий девятнадцатого и середины двадцатого веков с относительным отсутствием трансформационных технологий со второй половины двадцатого века.

Даутхат предвосхищает возражения о том, что Интернет и социальные сети представляют собой выдающиеся технологические достижения, и возражает, что доступ к бесчисленным клипам на YouTube вряд ли сравнится с прежними надеждами на межпланетные путешествия, вечные двигатели и лечебные машины, изображенные в фильме 2013 года. Элизиум . Он одобрительно цитирует наблюдение Тиля: «Нам обещали летающие машины. У нас получилось 140 символов». Тем не менее, Даутхат завершает эту первую главу так же, как и книгу, предположив, что надежда все еще заключается в возрождении инноваций и преобразований как наиболее фундаментальном ответе на вызов современного «декадентства», понимаемого как застой .

Сомнение Адамса

Этот диагноз упадка как замедления технического прогресса и соответствующее решение упадка как повторного ускорения завершает книгу Даутата, но именно постоянное присутствие адамсовских сомнений порождает напряженность между надеждами Даутата на технологию, на с одной стороны, и скептицизм по отношению к прогрессивизму, с другой. Многие из его маркеров упадка — особенно снижение рождаемости, институциональный склероз, культурное повторение и мягкий или «добрый» деспотизм — лучше описать через призму Адамса, чем Тиля. Собственный анализ этих явлений, проведенный Дутатом, часто показывает, что они больше похожи на формы упадка из-за очевидного прогресса, чем он часто готов явно признать, что приводит к постоянному разрыву между утверждением и выводом, который он, кажется, намерен поддерживать.

Многие из его маркеров упадка — особенно снижение рождаемости, институциональный склероз, культурное повторение и мягкий или «добрый» деспотизм — лучше описать через призму Адамса, чем Тиля. Собственный анализ этих явлений, проведенный Дутатом, часто показывает, что они больше похожи на формы упадка из-за очевидного прогресса, чем он часто готов явно признать, что приводит к постоянному разрыву между утверждением и выводом, который он, кажется, намерен поддерживать.

Возьмем снижение рождаемости, которое Даутхат описывает как важный показатель упадка. В главе, посвященной этому предмету, сразу после того, как он сокрушался по поводу замедления технического прогресса во второй половине двадцатого века, он кратко отмечает, что одной из важных причин подъема этой особой формы упадка было то, что «противозачаточные пилюли заставили случайная беременность и несвоевременное воспитание детей более правдоподобны». Оказывается, во второй половине двадцатого века был по крайней мере один технологический «прорыв», который изменил общество. Дутат здесь признает, что форма прогресса — даже крупный технологический прогресс, контроль над человеческой биологией — привела к «упадку». Признание контрастирует с его начальными заявлениями о том, что технологическое «замедление» является основным источником упадка.

Дутат здесь признает, что форма прогресса — даже крупный технологический прогресс, контроль над человеческой биологией — привела к «упадку». Признание контрастирует с его начальными заявлениями о том, что технологическое «замедление» является основным источником упадка.

Действительно, основным последствием , а также мотивацией широкого распространения этой конкретной формы репродуктивной технологии является форма «прогресса», которая маскирует фактический упадок. Даутхат признает, что «общество с меньшим количеством детей будет менее динамичным и более стратифицированным, что делает убыль населения примером того, как упадок настигает цивилизацию, потому что это пример того, как рост и развитие могут создать необходимые предпосылки для культурных тенденций (в в данном случае к сексуальному индивидуализму, постсемейству . . . )». Это предложение, которое Генри Адамс мог бы одобрить. Кажущийся прогресс порождает вырождение. Тем не менее, Даутхат утверждает, что такое состояние является менее чем одним из упадок чем «рассадник застоя».

Более адамсовская тема «прогресса как регресса» может быть связана с другими индикаторами «упадка» Даутата, такими как институциональный склероз и мягкий деспотизм. Форма индивидуализма, которая является следствием «богатства, процветания и достижений», возможно, лежит в основе всех этих проявлений упадка. Хотя склероз является особенностью, а не ошибкой американской политической системы, ее очевидные недостатки были смягчены в менее индивидуалистической культуре. Ирландский политолог Питер Мэйр утверждал, что более ранняя культура, насыщенная институтами местных межличностных связей, доверия и «социального капитала», включая союзы, клубы, церкви и политические партии, преодолела естественную тенденцию американской конституционной системы. отделить местное от национального, гражданина от представителя, партизана от противника и гражданина от гражданина.

По крайней мере, некоторое усиление партийности и связанный с этим склероз были непреднамеренными последствиями другой технологии: прогрессивных избирательных реформ, которые ослабили партии и местные политические привязанности, сделав идеологию все более движущей силой политики. Добавьте к этому предполагаемое «продвижение» виртуальной «связи», которое, очевидно, усугубило эти тенденции, и мы получим идеальное варево для «институционального склероза». Все это благодаря предполагаемым формам технологического и культурного «прогресса», которые привели к политическому застою, который, если рассматривать его более подробно, является следствием более глубокого упадка.

Добавьте к этому предполагаемое «продвижение» виртуальной «связи», которое, очевидно, усугубило эти тенденции, и мы получим идеальное варево для «институционального склероза». Все это благодаря предполагаемым формам технологического и культурного «прогресса», которые привели к политическому застою, который, если рассматривать его более подробно, является следствием более глубокого упадка.

Наше добровольное подчинение тому, что Даутхат описывает как «доброжелательный деспотизм», является еще одним примером той же динамики. Даутхат признает, что технологии позволяют использовать все более тщательные и коварные формы социального и политического контроля, которые люди часто с готовностью добровольно предлагают как правительствам, так и глобальным корпорациям. Но он странным образом умалчивает о старом, консервативном анализе этого феномена Алексисом де Токвилем, который утверждал, что потенциальным апофеозом прогресса демократии было бы его противоположность: форма мягкого деспотизма. Вместо того, чтобы быть напротив и предательства демократии, Токвиль предупреждал о форме деспотизма, которая будет приветствоваться демократическими гражданами, как только они достигнут индивидуализма и личной свободы, которые являются основными демократическими целями.

Вместо того, чтобы быть напротив и предательства демократии, Токвиль предупреждал о форме деспотизма, которая будет приветствоваться демократическими гражданами, как только они достигнут индивидуализма и личной свободы, которые являются основными демократическими целями.

Опять же, Даутхат понимает, что некоторые технологии могут привести к деградации. Но он пренебрегает исследованием более широкого тезиса о том, что определенные виды прогресса и преобразования, понимаемые по-другому и лучше, являются самими источниками упадка во вселенной, которая сходит на нет.

Настойчивое утверждение Даутата о том, что упадок — это застой , а не упадок , таким образом, приводит его к двум своеобразным выводам. Во-первых, такой декаданс функционально устойчив. Во-вторых, то, что в конечном итоге выведет нас из этого застоя, — это драматические технологические инновации, в частности, человеческие усилия и окончательный успех в заселении других планет.

Более глубокая гниль

Даутхат всегда был интересной фигурой в консервативном мире, что, возможно, делает его уникальным кандидатом на роль обозревателя Нью-Йорк Таймс. Он демонстрирует не только ожидаемый скептицизм по отношению к либеральному оптимизму, но, возможно, такой же скептицизм по отношению к консервативным взглядам Адамса на упадок. Его книга прокладывает путь между этими двумя взглядами: поскольку упадок — это не (как следует из этого слова) упадок , а застой , мы можем поддерживать наше состояние на неопределенное будущее. Люди могут жаловаться на нашу политику, нашу культуру, даже на такие кризисы, как изменение климата, но все недостатки, порождающие нынешнее недовольство, не так уж плохи, а остаточной способности выпутываться как раз достаточно, чтобы продолжать без реальных изменений. В одной из самых трогательных глав Даутата он пишет о пессимистической позиции «ожидания варваров», об ожидании и даже томлении усталой и ослабленной империи какого-то внешнего потрясения, которое избавит ее от скучной и бесцельной нищеты. Такого потрясения, пишет он, может никогда не произойти и, вероятно, никогда не произойдет.

Такого потрясения, пишет он, может никогда не произойти и, вероятно, никогда не произойдет.

Если бы наша проблема заключалась главным образом в застое, возможно, такое состояние было бы устойчивым и, в конечном счете, обратимым посредством прогресса. Но что, если мы переживаем упадок, замаскированный под прогресс, а не просто застой?

Здесь классическая традиция, которой Даутхат в значительной степени пренебрегает, могла бы послужить предостережением: упадок нации наиболее заметен не тогда, когда кажется, что все идет хорошо, а когда она подвергается серьезному стрессу и неожиданному кризису. По словам Фукидида, начало конца древней Афинской империи, пришедшей в упадок среди богатства, моральной распущенности и имперского величия, но считавшейся ее обитателями непобедимой, было чумой. Упадок, который казался бесконечно устойчивым, в разгар кризиса внезапно обнажился, чтобы скрыть более глубокую гниль. В течение десятилетия Афины были унижены и никогда больше не смогут достичь своей мировой мощи. Сегодня мы можем столкнуться с яркими свидетельствами упадка, посетив руины его былой славы среди его современной национальной незначительности и бедности, или, что более остро, пройтись мимо мрамора Элгина в музее другой истощенной империи.

Сегодня мы можем столкнуться с яркими свидетельствами упадка, посетив руины его былой славы среди его современной национальной незначительности и бедности, или, что более остро, пройтись мимо мрамора Элгина в музее другой истощенной империи.

Дутат заканчивает с того же, с чего начал: единственное, что может спасти нас от застоя, — это технологическое спасение. Он утверждает, что наш нынешний культурный упадок в основном проистекает из обманутых технологических надежд, а именно из веры в то, что мы когда-нибудь колонизируем звезды. Наше недовольство заключается в нашем смирении с тем, что «человечеству буквально некуда идти, что мы застряли здесь, ожидая либо случайного уничтожения себя, либо перезагрузки природы в виде кометы или чумы на протяжении всего нашего существования». от охотников-собирателей, к востоку от Эдема». Если не считать выхода за пределы нашей планеты, граница закрылась — физически и морально. Ни падения, ни восхождения, застой — это все, что может остаться.

Но в последней, нерешительной, адамсианской оговорке Даутхат задается вопросом, может ли быть так, что «мы не можем морально оправдать распространение [нашей] власти к звездам, если мы не станем лучше распоряжаться планетой, нашим обществом, себя». Управление очень близко к адамсовскому пониманию того, как остановить энтропию внутри цивилизации. Возможно, это испытание, этот шок, это «черное лебединое событие» уже настало для нас, показывая, зашел ли наш упадок настолько далеко вперед, что наше недалекое будущее совпадает с настоящим Афин, или же благодаря согласованным усилиям обратить вспять наш упадок (если такой курс возможен), у нас может быть некоторая надежда стать управляющими общества, более заинтересованного в культивировании и поддержании добродетели, чем возлагающем наши надежды на изобретение летающего автомобиля.

Патрик Дж. Денин является профессором политологии и заведующим кафедрой конституционных исследований Колледжа Дэвида А. Потензиани Университета Нотр-Дам. Он является автором книги Почему либерализм потерпел неудачу .

Потензиани Университета Нотр-Дам. Он является автором книги Почему либерализм потерпел неудачу .

Подписаться на

Modern Age

Основанная в 1957 году великим Расселом Кирком, Modern Age является форумом для стимулирующих дебатов и обсуждения наиболее важных идей, волнующих консерваторов всех мастей. Она играет жизненно важную роль в эти спорные и запутанные времена, применяя вневременные принципы к особым условиям и кризисам нашего века — к тому, что Кирк в первом выпуске назвал «великими моральными, социальными, политическими, экономическими и литературными вопросами современности». час.»

Подписаться на Modern Age »

Вернуться на главную страницу

Ваше время в колледже слишком важно, чтобы получить поверхностное образование, в котором закрыты точки зрения и закрыты строгие дискуссии.

Исследуйте интеллектуальный консерватизм

Присоединяйтесь к динамичному сообществу студентов и ученых

Защитите свои принципы

Присоединяйтесь к сообществу ISI.