Содержание

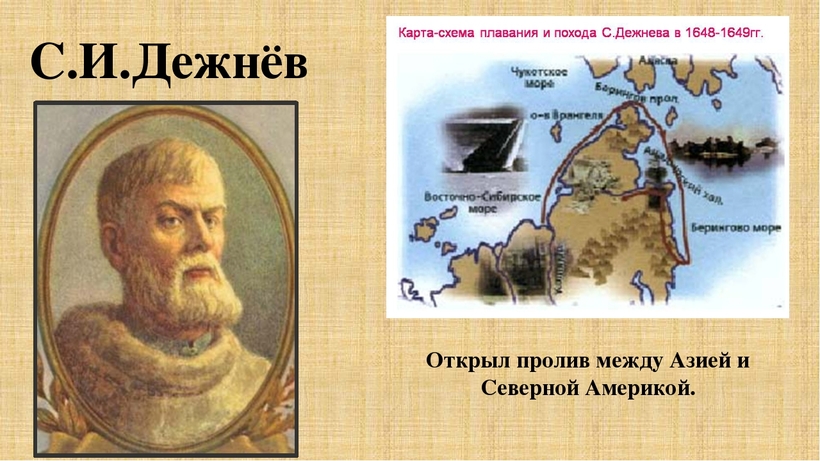

28 июня в истории. Семен Дежнев

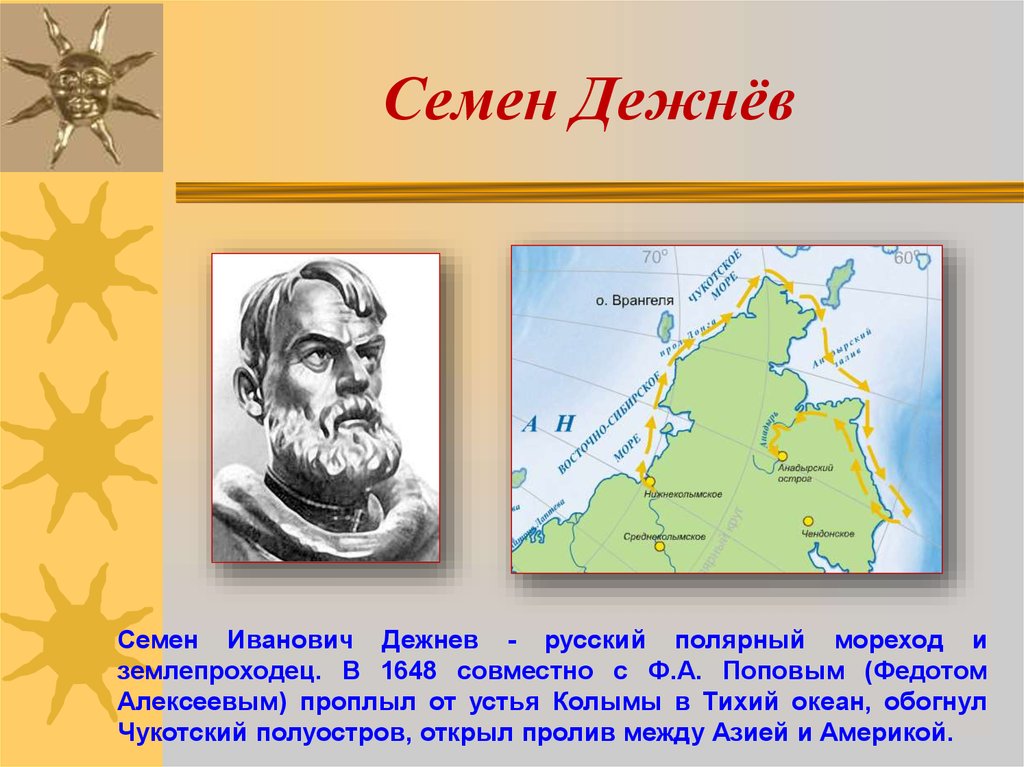

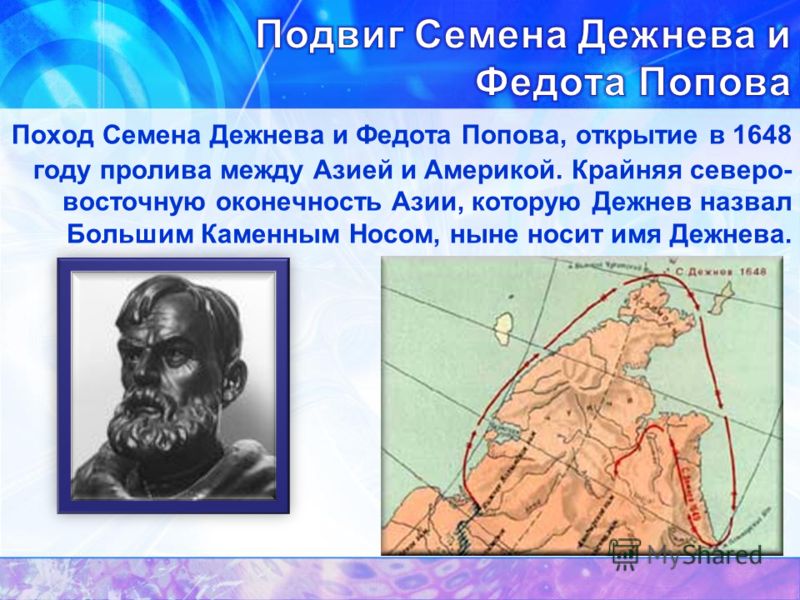

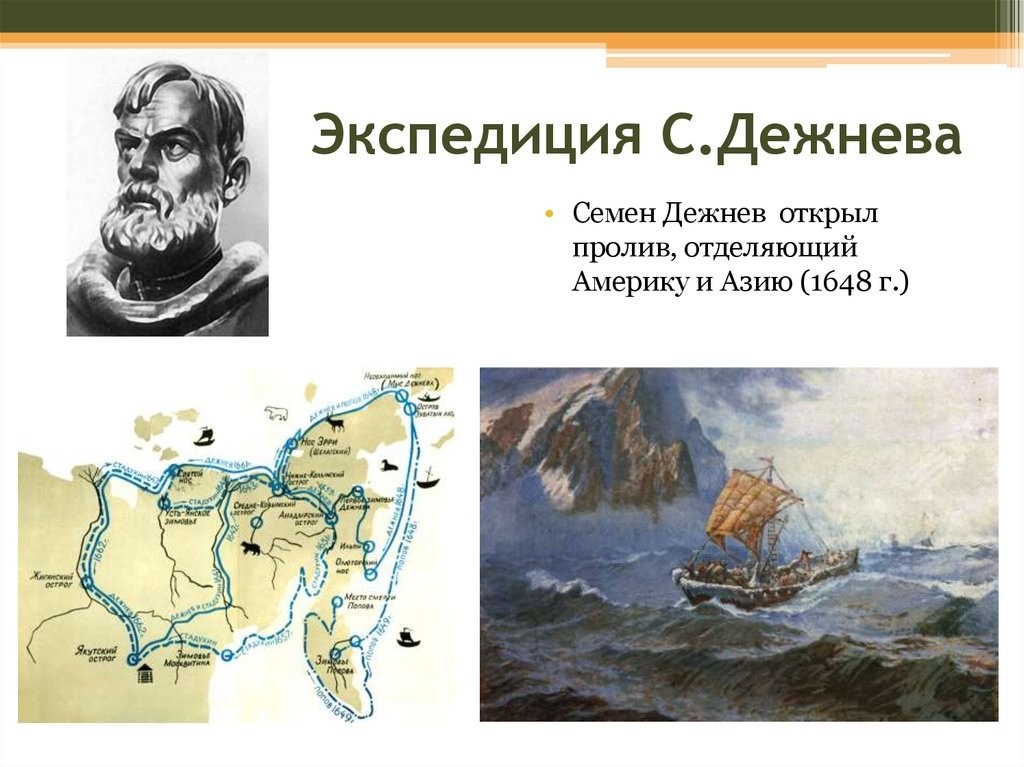

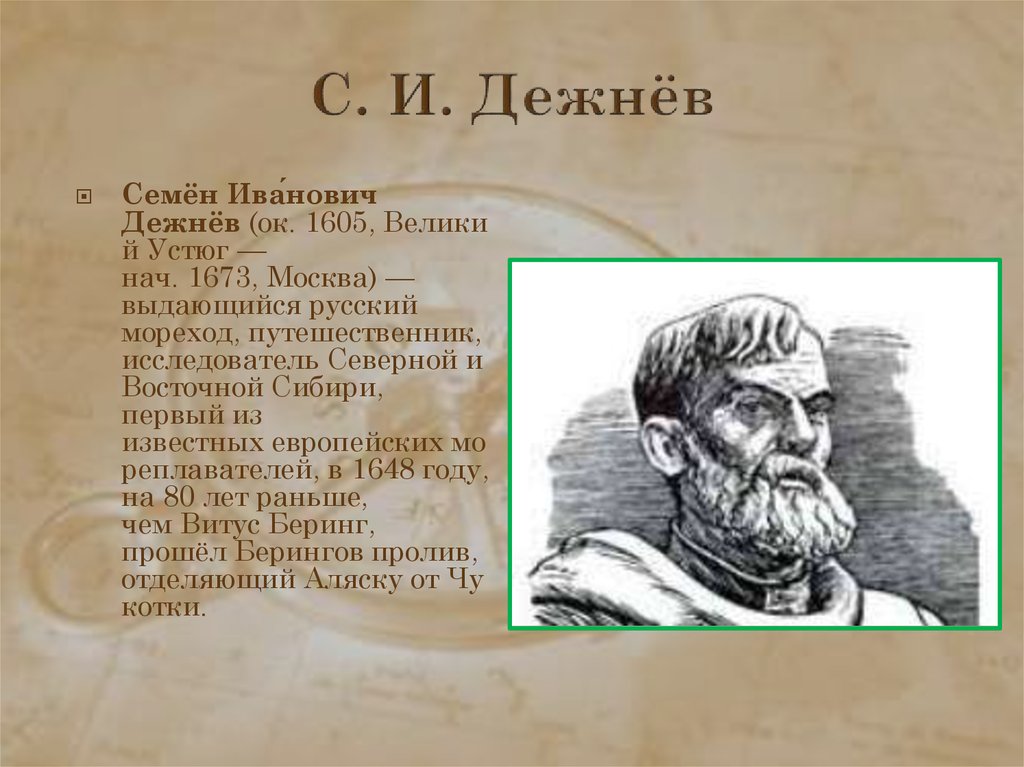

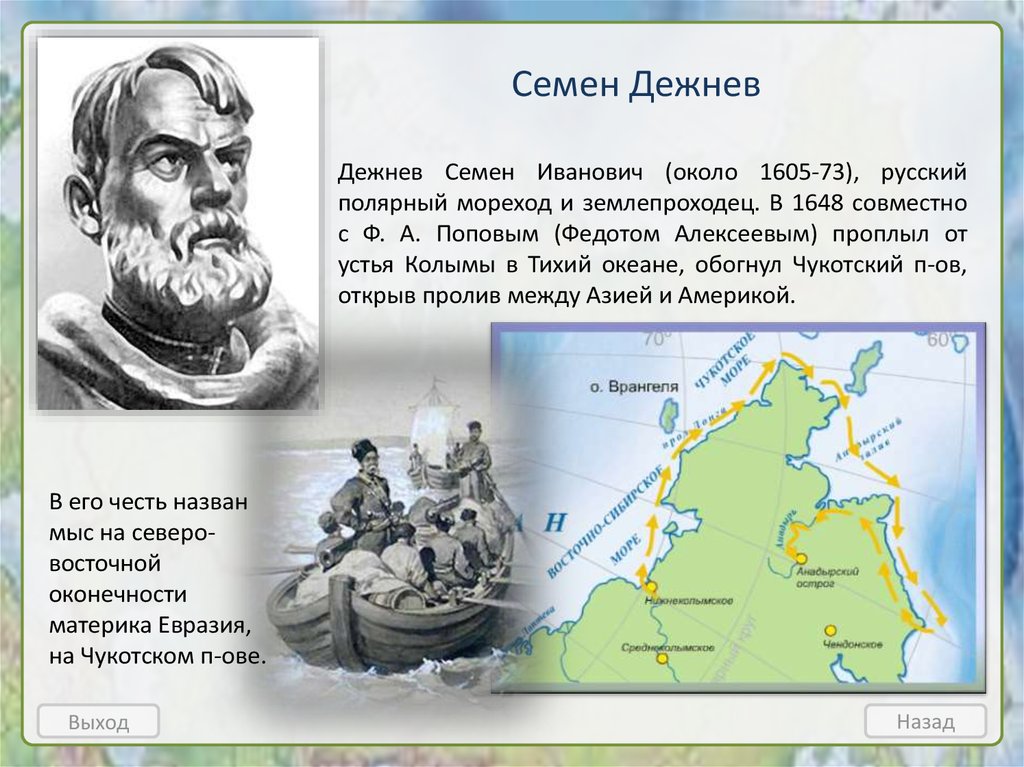

В этот день 28 июня 1648 года в путь отправилась экспедиция Семена Дежнева. Это был первый человек, кто прошел Берингов пролив между Америкой и Евразией.

Предыстория. Экспедиция Игнатьева

За два года до описываемой экспедиции, промышленник Исай Игнатьев принял первую попытку пройти морем на восток от Колымы. Этот уголок Евразии и сейчас малолюден, что уж говорить про XVII век. Между тем ходили слухи, что существует где-то река Анадырь, берега которой богаты соболями. И вот Игнатьев достиг земель, где местные племена, чукчи, открыли с ним торг пушниной да моржовой костью, которая в Европе ценилась едва ли не на вес золота. По этим товарам русский промышленник и сделал вывод, что он обрел, наконец, тот самый богатый край.

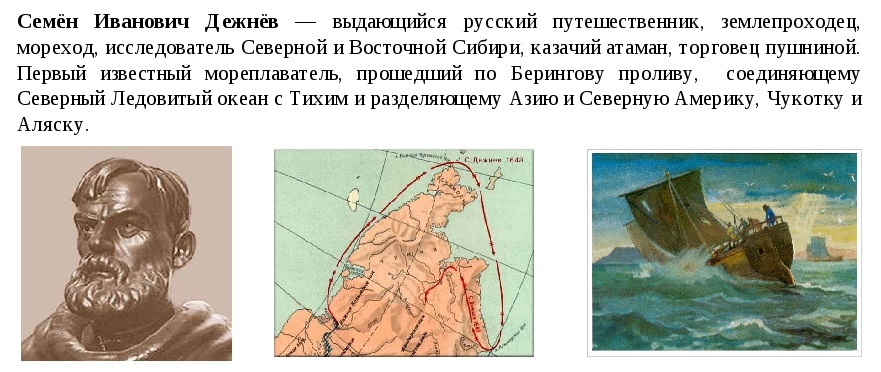

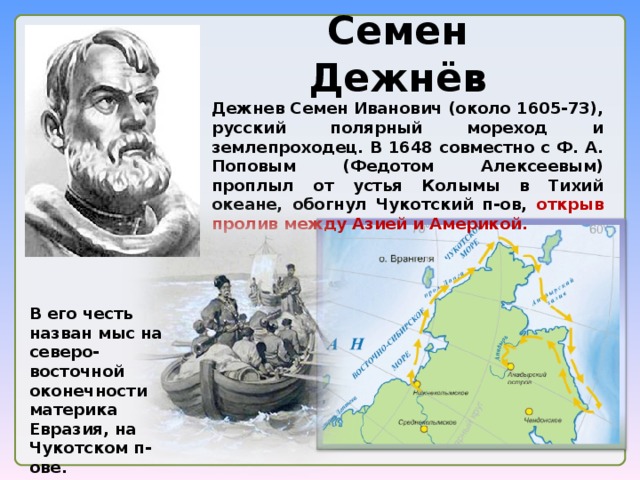

Русский землепроходец Семен Дежнев

Последователи Игнатьева не заставили себя долго ждать. Уже через год тем же путем отправилась очередная экспедиция. Участвовать в ней захотел и казак Семен Дежнев.

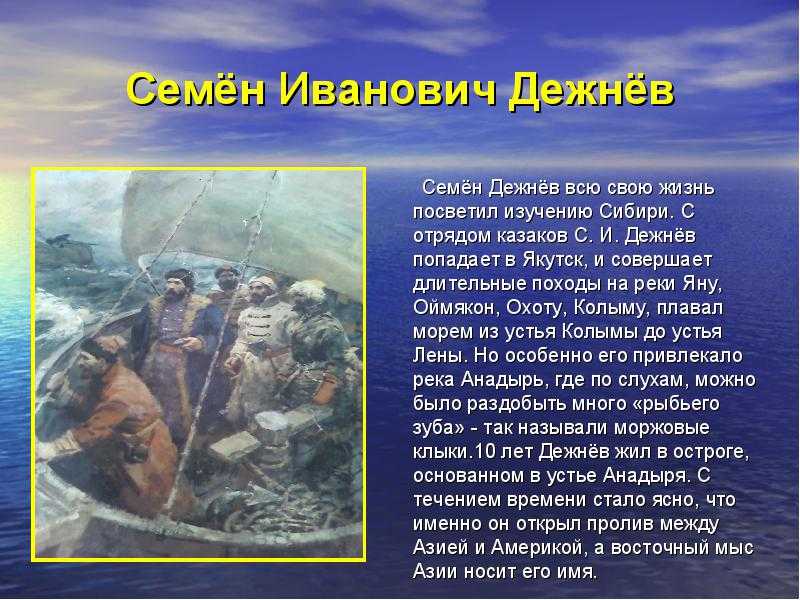

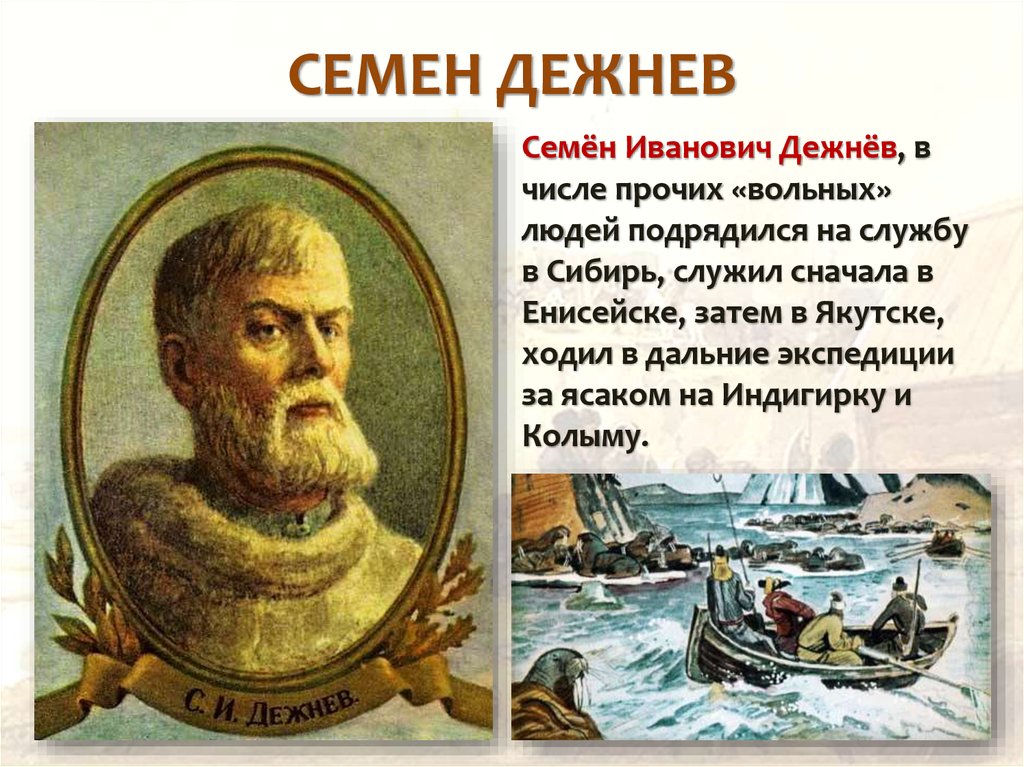

К тому времени он уже много лет собирал ясак – проще говоря, дань – с местных племен; обращал язычников в православие. И то и другое занятие – опасные. У Дежнева было 9 ранений, но это только закалило характер казака. В новой экспедиции землепроходец должен был заниматься обычным делом, то есть, собирать пошлину. Но это путешествие быстро закончилось. Мореплаватели не преодолели большие скопления льдов.

Еще год спустя холмогорец Федор Алексеев организовал новую экспедицию. Теперь на поиски реки Анадырь он собрал около ста человек. Ему требовался опытный руководитель. Выбор пал на Семена Дежнева.

Но тут другой казак Герасим Анкудинов заявил, что лидерство лучше доверить ему. Если Семен Дежнев обещал добыть для казны 210 соболей и сообщил об этом в челобитной, то Герасим клялся, что добудет 280. Противостояние набирало обороты. Дежнев, искренне считавший конкурента разбойником, написал в челобитной, что Анкудинов собирается на Анадырь грабить и убивать. При этом пообещал добыть уже 290 соболей, и только это склонило чашу весов в его сторону. Анкудинову не удалось возглавить экспедицию, но удалось добиться права в ней участвовать. 28 июня 1648 года семь кочей, самые ходовые тогда корабли в полярных морях, отправились на поиски сказочно богатых земель.

Анкудинову не удалось возглавить экспедицию, но удалось добиться права в ней участвовать. 28 июня 1648 года семь кочей, самые ходовые тогда корабли в полярных морях, отправились на поиски сказочно богатых земель.

Экспедиция Семена Дежнева

Экспедицию сразу встретили неудачи. Два коча потонули в буре уже при выходе из устья Колымы. Уцелевшие продолжили идти к цели – к проливу между Евразийским и Американским континентами. Позже он получит название Берингова. По всей вероятности путешественники вошли в пролив в августе. Но у мыса, названного Дежневым «Большим Каменным Носом», потерпело крушение еще одно судно. Потом, уже в сентябре, на уцелевшие судна, причалившие к берегу, напали чукчи. В бою был ранен Федор Алексеев, руководство экспедицией полностью легло на Семена Дежнева. А в конце пролива между Евразией и Америкой потерпел крушение коч Герасима Анкудинова, несмотря на неприязнь, Дежнев пустил конкурента с командой на свой корабль. Вместе-то они и осуществили исторический переход из Северного Ледовитого океана в Тихий, впервые в истории. Позже Дежнев писал в одной из своих челобитных:

Позже Дежнев писал в одной из своих челобитных:

«…а тот Нос вышел в море гораздо далеко, а живут на нем люди чухчи добре много. Против того же Носу на островах живут люди, называют их зубатыми, потому что понимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных…»

Так Дежнев описал не только жителей Чукотки, но и противоположного берега, Америки, правда, пока еще их не видя.

После этого экспедицию ждали новые несчастья, гибель многих. Но Дежневу удалось выжить. Правда, славу и богатство путешествие ему не принесло. Казаку 19 лет не платили жалование. Чтобы его получить, Дежнев написал челобитную царю Алексею Михайловичу:

«И будучи же на тех твоих государевых службах н те многие годы всякую нужу и бедность терпел и сосновую и лиственную кору ел и всякую скверну принимал…»

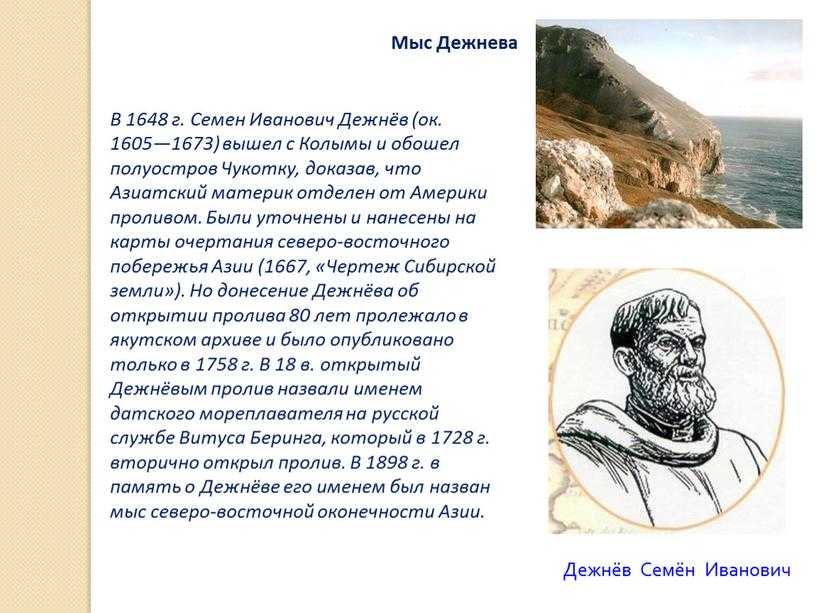

И вот только в январе 1665 года путешественник получил расчет. За все почти 20 лет мытарств. А еще спустя более двух сотен лет мыс, названный первооткрывателем Каменным Носом, получил имя Дежнева. Как оказалось, это была самая восточная точка Евразии.

Как оказалось, это была самая восточная точка Евразии.

На интересную рубрику >>

Путем Семена Дежнева | Публикации

Статьи журнала «Вокруг света»

Плот собирали в поселке Синегорье: накачивали насосом восемь сигарообразных прорезиненных понтонов, укладывали их в четырехмаран, степили палубу, устанавливали на ней домик-палатку. Подходили к нам местные жители. Одни помогали ускорить дело, другие предостерегали: «На первом же перекате сядете на мель…», или: «На прижимах снесет в протоку, и вы со своим моторчиком не выгребете…»

Конечно, такие разговоры не могли не посеять сомнение, тем более что мы не успели провести испытания в Москве, и наш плот был хорош пока только теоретически. Но в глубине души мы верили в него и считали, что лучшего места для испытаний, чем река Колыма, трудно и придумать. Нам предстояло проплыть по ней более двух тысяч километров от верховья до Северного Ледовитого океана, пересечь Магаданскую область и Якутскую АССР. В пути у нас на каждые 400—500 километров всего один населенный пункт.

В пути у нас на каждые 400—500 километров всего один населенный пункт.

Идея нашей экспедиции возникла два года назад во время встречи в Институте Арктики и Антарктики с доктором исторических наук, профессором Михаилом Ивановичем Беловым. Я готовился тогда к поездке на дрейфующую станцию «Северный полюс-23» для съемок научно-популярного фильма. В конце беседы спросил Белова, кто, по его мнению, из русских первооткрывателей Арктики в первую очередь заслуживает внимания кинематографистов. И он ответил: «Казак Семен Дежнев!»

По возвращении с СП-23 я засел в Ленинской библиотеке за изучение материалов по истории освоения Арктики. День за днем передо мной открывалась картина борьбы за крупицы знаний… Вот что писал об этом в своей книге «Фрам» в Полярном море» Фритьоф Нансен:

«Зачем же люди устремляются туда? Туда, на Север, где во мраке и стуже стоял Хельхейм — чертог богини смерти, где находился Ностранд — берег мертвых.

Туда, где не смогло свободно дышать ни одно живое существо. Туда устремлялся отряд за отрядом — зачем? Знания для будущих поколений — вот чего искали они и приносили с собой оттуда. И кто хочет увидеть гений человеческий в его благороднейшей борьбе против суеверий и мрака, пусть прочтет историю арктических путешествий… Нигде, пожалуй, знания не покупались ценой больших лишений, бедствий, страданий. Но гений человеческий не успокоится до тех пор, пока не будут там, на Севере, раскрыты все тайны». Передо мной проходили фигуры русских первооткрывателей: Шалауров, Дежнев, Лаптев, Биллингс, Сарычев, Врангель. Больше всего меня поразило то обстоятельство, что в поисках Северо-Восточного прохода не везло экспедициям, руководимым более опытными исследователями, чем Семен Дежнев. Оснащенным во много раз лучше, чем дежневская. «Один только казак Дежнев в 1648 году был столь счастлив, что на кочах успел туда пройти», — писал в связи с неудачей своего морского похода Сарычев.

Туда устремлялся отряд за отрядом — зачем? Знания для будущих поколений — вот чего искали они и приносили с собой оттуда. И кто хочет увидеть гений человеческий в его благороднейшей борьбе против суеверий и мрака, пусть прочтет историю арктических путешествий… Нигде, пожалуй, знания не покупались ценой больших лишений, бедствий, страданий. Но гений человеческий не успокоится до тех пор, пока не будут там, на Севере, раскрыты все тайны». Передо мной проходили фигуры русских первооткрывателей: Шалауров, Дежнев, Лаптев, Биллингс, Сарычев, Врангель. Больше всего меня поразило то обстоятельство, что в поисках Северо-Восточного прохода не везло экспедициям, руководимым более опытными исследователями, чем Семен Дежнев. Оснащенным во много раз лучше, чем дежневская. «Один только казак Дежнев в 1648 году был столь счастлив, что на кочах успел туда пройти», — писал в связи с неудачей своего морского похода Сарычев.

Одно ли здесь только везение?

Я решил попытаться пройти весь путь его экспедиции, начиная от Нижнеколымска, далее побережьем Северного Ледовитого океана вокруг Чукотки через Берингов пролив до Анадыря.

Но на чем идти?

Ясно было одно: судно, как коч Дежнева, должно быть до примитивности простым, но пригодным для дальних путешествий.

Я знал, что Виктор Блохин, инженер-конструктор Института высоких температур Академии наук СССР, увлекается конструированием плотов на надувных понтонах.

Виктор познакомил меня с чертежами, и я предложил ему провести испытания готового плота на Колыме.

Свой замысел мы решили осуществить летом 1978 года. Для путешествия нам нужны были еще два человека — кок и моторист. Эти обязанности выпали на долю Виктора Кирьякова и Бориса Фролова. И Виктор и Борис с рюкзаками исходили Тянь-Шань, Памир, Крым, Кавказ. Вместе с ними я съел не один пуд соли в экспедициях. Борис — мастер на все руки, разбирается хорошо в технике, знает лодочные моторы. Виктор же под стать Борису, к тому же хорошо готовит пищу из самых скромных продуктов и, что немаловажно, всегда, где возможно, использует «подножный» корм.

26 июля мы уже были в Магадане, а еще через несколько дней в верховьях Колымы, в поселке Синегорье, откуда должно было начаться наше путешествие.

…Мы знали, что Колыма для плавания река непростая. Особенно верхнее ее течение: сотни проток могут завести в тупик, из которого не выберешься. Но стоило нам пуститься в путь, как обнаружилось, что на реке нет ни одного опознавательного знака, ни одной вехи. А жилье — редкие избушки охотников часто оказывались пустыми. Да и перекаты. Одни названия чего стоят: «Каменный разбой», «Неожиданный», «Коварный», «Ледяной», «Туманный», «Нежданный», «Паутинный разбой», «Кислый», «Слезовский»… Только в верхнем течении Колымы мы насчитали семьдесят шесть перекатов. Хорошо еще, что это был год большой воды: метр воды под плотом — всего метр! — и огромные острые камни. Вот когда мы смогли оценить достоинства своего плавсредства с тридцатисантиметровой осадкой. Плот великолепно слушался руля. Разворачивался буквально на месте. При немалой скорости течения делали с мотором до двадцати километров в час и, несмотря на частые и долгие остановки для киносъемки, оставляли за собой в день около ста километров.

…Река круто поворачивала вправо. Плот лихо выполнил маневр, и вдруг Блохин крикнул:

— Ребята! К нам гости!

Впереди, метрах в трехстах, виднелась протока. Из нее наперерез плоту во всю мощь своих «вихрей» неслись две моторки. В бинокль мы рассмотрели на одной из них старика в форме не то лесничего, не то рыбинспектора, с ружьем, и парня за рулем. На другой — молоденького парнишку.

Когда до плота осталось метров пятьдесят, моторки разделились и, описав крутые дуги, взяли плот, что называется, в клещи — одна с правого борта, другая с левого. Правая моторка плыла параллельно с нами, на всякий случай чуть поодаль. Левая, как только Фролов сбавил скорость, пристала к нам.

— Эта што за комедия? — произнес сердито дед в форме и уцепился за планшир плота. — Документы есть?

Сам он показал нам удостоверение инспектора рыбоохраны Верхнеколымского района. Потом дед внимательно и долго рассматривал наши документы, читал вслух: «Кино… Испытания…»

— Испытания? — Он удивленно поднял на нас глаза. — На чем же вы плывете? — И дед несколько раз заглянут под плот и даже потрогал понтон рукой.

— На чем же вы плывете? — И дед несколько раз заглянут под плот и даже потрогал понтон рукой.

Некоторое время старик качал права, но вдруг тон разговора резко изменился. Он стал нам предлагать свою помощь в качестве лоцмана, выложил адреса людей из других районов Колымы, к которым мы могли обратиться за помощью. И тогда нам стало ясно: рыбинспектор прекрасно знал, кто мы такие, был осведомлен с нашей экспедиции. Просто, работая все время в глуши, в тайге, вдали от людей, старик искал общения, и все эти «маневры» были, по его понятиям, единственным шансом задержать нас подольше и поговорить, тем более что такого плавсредства он, наверное, не видел никогда в жизни.

На прощание старик сказал, на каких участках реки надо быть особенно осторожными, некоторое время сопровождал нас на своей моторке, а затем так же быстро исчез, как и появился…

На седьмые сутки подошли к последнему на границе Магаданской области поселку — Ороек. Мы не задержались в нем долго. Торопились до захода солнца пересечь Полярный круг. Сбегали лишь на почту отбить две телеграммы о нашем продвижении в Москву и в контрольно-спасательную службу Якутска.

Сбегали лишь на почту отбить две телеграммы о нашем продвижении в Москву и в контрольно-спасательную службу Якутска.

Плот шел хорошо. Излишки воды, проходя между понтонами, оставляли четыре следа. Пятым был след от лодочного мотора. Мы испытывали гордость за свой корабль.

К вечеру, когда, по нашим подсчетам, мы пересекали Полярный круг, вместо солнца появились два светящихся столба ярко-красного цвета и в небе разыгралась картина солнечной рефракции. Мы смотрели на нее будто завороженные и не заметили торчащий из воды топляк. Врезались в него с такой силой, что чуть не попадали в воду. Видимо, корни дерева крепко держались за дно.

Изо всех сил — шестами, веслами и ногами — мы пытались освободить плот. Никаких результатов. Нас насадило на топляк, словно мясо на шампур, а тут еще и течение прижимало плот к топляку. Включили мотор на задний ход — не помогло. Пустили в ход топоры и, работая по очереди, с трудом, потому что рубить топляк в воде было неудобно, освободились наконец из плена. Отвели плот к берегу, чтобы исследовать понтоны — нет ли пробоин? Оказалось, удар пришелся по краю доски несущей рамы, толщиной с руку, раздробил ее, проделал небольшую дыру. Видно, ветки дерева не пустили ствол глубже. Придись удар на несколько сантиметров ниже, от правого понтона остались бы одни клочья. Блохин осторожно сунул руку в дыру и ткнул резину кулаком. Туго налитый бок понтона, защищенный чехлами из прочного брезента, оттолкнул руку — понтон был цел и невредим.

Отвели плот к берегу, чтобы исследовать понтоны — нет ли пробоин? Оказалось, удар пришелся по краю доски несущей рамы, толщиной с руку, раздробил ее, проделал небольшую дыру. Видно, ветки дерева не пустили ствол глубже. Придись удар на несколько сантиметров ниже, от правого понтона остались бы одни клочья. Блохин осторожно сунул руку в дыру и ткнул резину кулаком. Туго налитый бок понтона, защищенный чехлами из прочного брезента, оттолкнул руку — понтон был цел и невредим.

Мы поздравили друг друга с пересечением Полярного круга. Вспоминали случившееся.

— Существует же традиция, — сказал Кирьяков, — всех, кто пересекает Полярный круг впервые, макать в воду…

Спать легли в накомарниках, но все же предварительно положили по тюбику репелента в изголовьях. Комар в этот вечер особенно бесчинствовал, хотя местные охотники утверждали, что год некомариный. Они приводили свои доводы: «Зверя мало у воды. В комариные годы плывешь на моторке — по берегам, на косах стоят сохатые с малышами и на тебя ноль внимания. Медведи выходят, лисы, зайцы. Все тянутся к воде, на ветерок. Да и в самой воде можно найти спасение, если войти в нее по горло. Правда, крупный зверь, когда долго стоит в ледяной воде, воспалением легких болеет. А бывают случаи, в тайге находили по десятку мертвых сохатых. Думали — эпидемия. Пока не обследовали. Вскрытие показало — легкие полностью забиты мошкарой».

Медведи выходят, лисы, зайцы. Все тянутся к воде, на ветерок. Да и в самой воде можно найти спасение, если войти в нее по горло. Правда, крупный зверь, когда долго стоит в ледяной воде, воспалением легких болеет. А бывают случаи, в тайге находили по десятку мертвых сохатых. Думали — эпидемия. Пока не обследовали. Вскрытие показало — легкие полностью забиты мошкарой».

…Уже несколько дней мы плыли по Якутии. Река стала шире — в иных местах больше километра. Горы отодвинулись от берегов. Реже стала тайга. Несмотря на лето и солнце, мы стали одеваться теплее.

Испытания плота продолжались успешно. Из восьми понтонов подспускали только два — те, что клеили в спешке перед отъездом. Раз в два-четыре дня Блохин подкачивал их ручной помпой. Сделать это было нетрудно прямо на плаву — сосок с ниппелем от каждого понтона торчал в специально предусмотренном отверстии палубы. По мере продвижения к Ледовитому океану вода становилась холоднее. От этого и менялось давление в понтонах. Все чаще стали лететь шпонки. Но это обычная история у всех моторов. За всю экспедицию мы сменили их не менее двадцати. Но сам мотор «Москва-М» не подвел нас ни разу. Хотя скорее это заслуга Фролова: перед экспедицией он из двух моторов собрал один и тщательно его испытал.

Но это обычная история у всех моторов. За всю экспедицию мы сменили их не менее двадцати. Но сам мотор «Москва-М» не подвел нас ни разу. Хотя скорее это заслуга Фролова: перед экспедицией он из двух моторов собрал один и тщательно его испытал.

…Справа и слева берега, как близнецы, одинаковы. Зажмурь глаза, повернись три раза вокруг себя, открой — не сразу поймешь, плывешь ли вниз по течению или вверх. Такой участок тянулся не менее трехсот километров. На нем и произошел у нас нелепый случай: заглох мотор. Мы все склонились над ним, на берега не смотрим. Причину нашли быстро. Оказалось, в бачке кончился бензин. Увлеклись и не заметили, как течение — а оно на этом участке было очень спокойное — развернуло плот. Фролов дернул шнур — мотор взревел, и мы поехали. Шли так около часа, но поняли, что идем в обратную сторону, только тогда, когда показалась хорошо запомнившаяся охотничья избушка. Первым расхохотался Фролов, а за ним — мы. Думали, случай подобный уже не повторится, но он повторился еще два раза.

…На одиннадцатый день пути мы подошли к крупному населенному пункту — поселку Зырянка — в устье реки Ясачной, притока Колымы. Поселок известен с тех пор, как казак Дмитрий Зырян в 1643 году сухопутным путем пришел сюда с Лены.

Швартовались прямо напротив окон речного пароходства. Начальник его позже признался, что был немало удивлен тем, как «шустро шел наш странный аппарат».

В райкоме партии не было ни души, кроме одной девушки-якутки. Звали ее Дора. Замещала она секретаря по агитации и пропаганде.

— Все ушли на сенокос, — сказала Дора так, будто все ушли на фронт. Она же нам рассказала, что сено в Среднеколымском районе — вопрос номер один. Дело в том, что завозить сюда мясомолочные продукты далеко и дорого, и Среднеколымский район — единственный в этих местах, который обходится без завоза, управляется своими силами.

Начальник пароходства признал наш плот судном. Он вручил нам вымпел своего пароходства и лоцию Колымы. А поскольку от Зырянки начиналось ночное судоходство, приказал выдать нам топовый и бортовые фонари и запас батарей к ним.

В 60 километрах от Зырянки, на реке Ясачная, нас ждал юкагирский поселок Нелемное. Привлекало возможное столкновение с историей: во времена Екатерины Второй здесь, на реке, были поставлены казацкие посты для сбора дани — ясака с местного населения. В древности Ясачная носила название Чахадан — по-юкагирски — Мерзлая река. Два века назад на реке возникла судоверфь, и в 1787 году с нее для полярной экспедиции Биллингса и Сарычева сошли суда «Паллас» и «Ясашна».

В древности юкагиры были очень многочисленны и занимали большую территорию — от реки Алазеи до Тихого океана; они делились на юкагиров олеринских, алазейских, халарчинских, походских и т. д. Сегодня в основном они смешались с якутами, эвенками, русскими.

Председатель поселкового Совета Нелемного Афанасий Солнцев встретил нас по-доброму, показал свой поселок: небольшой, опрятный, дома сибирского типа; почти возле каждого из них стояла ураса — подобие чума из наклоненных рубленых стволов деревьев. В урасе никто не жил, использовалась она главным образом как хранилище для рыбы или коптильня.

Я попросил Солнцева познакомить нас с кем-нибудь из стариков — чистокровных юкагиров. Он немного подумал и предложил взять проводников, проехать к Мамонтовой протоке, что в пятнадцати километрах от Нелемного, и найти там стоянку старого юкагира Амбарчана Шалугина.

…Найти стоянку оказалось делом нелегким даже с проводниками. Мамонтова протока разлилась и превратилась в большое озеро. Наши проводники объяснили, что по этой причине Шалугин и менял стоянки. Мы дважды натыкались на следы его недавнего присутствия. Один раз даже заметили поставленную Амбарчаном сеть.

Вода в озере была настолько чистой, что видно было, как со дна к поверхности тянулись темно-зеленые водоросли, между которыми играл хариус. Тишину озера нарушало лишь кряканье уток… Наконец после обследования нескольких проток проводники посовещались, и моторки нырнули в последнюю, самую заросшую. Протока напоминала туннель. Кроны деревьев смыкались, едва пропуская свет. Ширина и глубина протоки позволяли моторкам идти лишь строго след в след. Иногда мы останавливались, чтобы очистить винты от водорослей.

Иногда мы останавливались, чтобы очистить винты от водорослей.

Неожиданно протока кончилась, и мы увидели небольшое озеро. За лаяли собаки, между деревьями вился дымок костра.

Подъехали. На берегу — две небольшие лодки, сделанные всего из трех досок. На Колыме их называют ветками. Они напоминают байдарки, заостренные с носа и кормы. Борта низкие. И управляют ими так же, как байдарками, одним двухлопастным веслом.

Ребята сразу же бросились пробовать ветки, но у них ничего не получилось: Фролов едва не упал в воду, ступив на дно лодки, а Кирьякову удалось отъехать всего три метра, но он тут же вернулся. А ведь на таких ветках юкагиры сновали среди плывущих через реку во время миграций диких оленей и метко били их копьями.

Секрет плавания на ветке прост: нужно сидеть в ней так, чтобы центр тяжести был как можно ниже, то есть почти полулежа. Не дергаться корпусом. Только руки вращают весло. И уж если владеешь этим искусством, ветка, подчиняясь твоей воле, пойдет бесшумно и не спугнет ни зверя, ни птицу. Так предки юкагиров незамеченными подкрадывались к добыче.

Так предки юкагиров незамеченными подкрадывались к добыче.

На лай собак появился и сам хозяин, старый Амбарчан. Проводники объяснились с ним по-юкагирски, и он провел нас к своей стоянке.

Все хозяйство Амбарчана умещалось в двух небольших палатках. Между деревьями на шестах сушились сети, вялилась рыба. Над костром на треноге висел чайник.

С Амбарчаном в тайге жила его жена, маленькая юкагирка, звали ее Марией. Когда мы пришли, она сидела перед палаткой и шила торбаса. У ее ног лежали три огромных лохматых пса.

Мы расселись на траве, Шалугин сел на пенек. Выпили с дороги чаю. Разговор тек спокойный, неторопливый. По-русски Шалугин говорил плохо, но все понимал. Улавливал даже юмор.

Пока мы искали Амбарчана, проводники рассказали, что Шалугин в свои 80 лет с трехсот шагов бьет наповал медведя и сохатого. Тайга для Шалугина — единственная книга, которую он прочитал тысячу раз и читает до сих пор. Он знает все о зверье, населяющем тайгу, о рыбе, плавающей в реках и озерах, о птицах, о травах — лечебных и вредных.

— Однажды, — рассказывал проводник, — я в тайге буквально умирал от острого отравления. Помощи ждать было неоткуда. На счастье, на меня вышел Шалугин и отварами из трав поднял на ноги за два дня.

Я попросил Шалугина показать нам ружье. Он снял его с дерева и протянул мне. Пожелтевший от времени и наполовину истертый приклад, старый-престарый ремень. На стволе дата изготовления — 1887 год. Такое ружье впору бы в музей, но не хочет расставаться с ним старый Амбарчан. Поселковый Совет выделил ему современный охотничий карабин, но Амбарчан пользуется только старым ружьем.

— Мы понимаем друг друга, — объяснил мне старик, прижимая ружье к груди.

Меня удивило, что глаза Амбарчана не утратили еще своей остроты. Я посмотрел на конец ствола его ружья — маленькая, едва приметная мушка, молодыми глазами едва увидишь!

У Шалугина есть дети, внуки, но они живут в поселках и городах, а он в тайге. Летом в палатке, зимой в охотничьих избушках. Ему лишь бы лес был рядом да верные собаки. И живет он среди зверья и комаров, промышляя для людей. А себе оставляет ровно столько, сколько надо на пропитание и одежду.

И живет он среди зверья и комаров, промышляя для людей. А себе оставляет ровно столько, сколько надо на пропитание и одежду.

Из разговора с Шалугиным мы поняли — он сожалеет, что дети его, да и вообще молодые юкагиры, не идут по его стопам, не любят и не понимают по-настоящему тайгу. В ней жили их предки, были сильными и мудрыми, а они потянулись в города, к благам цивилизации. И уходят лесные тайны в могилы вместе с «последними из могикан». Пока еще можно найти таковых несколько десятков по заимкам в якутской тайге. А ведь есть у них чему поучиться и охотоведам, и биологам, и даже медикам…

Вскоре пришло время прощаться. Старый Амбарчан взялся провожать нас на своей ветке. И шел на ней не хуже, чем мы под мотором.

Когда мы начали удаляться, Амбарчан что-то прокричал нам вслед. По-русски и по-юкагирски. Я ничего не понял, кроме двух слов: «каталка»… «Ленинград»… Но проводники разъяснили: полгода назад на Колыме работали ленинградские ихтиологи. Их интересовала рыба каталка, которая водится здесь. Каталка довольно крупная мясистая рыба, донная, рыба-мусорщик, очень неприхотливая. В Канаде ее путем скрещивания превратили в хорошую, вкусную рыбу, которая идет по большой цене. Наши ученые тоже обратили внимание на каталку, но сведения о ней были самые противоречивые. Неизвестно, например, точно, когда она нерестится. А Шалугин узнал. Вот и кричал теперь нам, чтобы мы передали ученым, что каталка нерестится с начала по конец июля.

Каталка довольно крупная мясистая рыба, донная, рыба-мусорщик, очень неприхотливая. В Канаде ее путем скрещивания превратили в хорошую, вкусную рыбу, которая идет по большой цене. Наши ученые тоже обратили внимание на каталку, но сведения о ней были самые противоречивые. Неизвестно, например, точно, когда она нерестится. А Шалугин узнал. Вот и кричал теперь нам, чтобы мы передали ученым, что каталка нерестится с начала по конец июля.

…Шли пятнадцатые сутки нашего плавания по Колыме. Пройдено уже было полторы тысячи километров. Позади остались Мангазейка — поселок с большой зверофермой по разведению черно-бурых лисиц, и Ожогино — рыбацкий поселок. Начинались самые рыбные места Колымы. Нельма, чир, омуль, хариус, осетр, чебак, корюшка, окунь, щука, голец, каталка — какой только рыбы не видели мы здесь в сетях рыбаков и в огромных холодильниках, устроенных на глубине, в вечной мерзлоте.

…На одном из крутых поворотов Колымы, где весенние паводки метр за метром размывают берега, постепенно добираясь до вечной мерзлоты, мы обнаружили целое кладбище бивней, зубов мамонтов и древних буйволов. Осмотрели внимательно местность. Все найденное на поверхности сложили в кучу, поставили таблички и отсняли на кинопленку. Место находки отметили на карте. Заинтересуются ученые — легко найдут!

Осмотрели внимательно местность. Все найденное на поверхности сложили в кучу, поставили таблички и отсняли на кинопленку. Место находки отметили на карте. Заинтересуются ученые — легко найдут!

О мамонтах мы вспомнили еще раз, когда проплывали мимо притока Колымы, реки Березовки. В 1900 году здесь был найден сохранившийся целый мамонт. Находка стала подлинной сенсацией. Березовский мамонт и сейчас хранится в Зоологическом музее в Ленинграде.

…В районе Среднеколымска ширина реки стала доходить порой до двух-трех километров. На таком просторе ветер поднимал метровые, волны. Особенно трудно было двигаться против ветра. В нашем вахтенном журнале появилась запись: «Каюта имеет большое лобовое сопротивление! Учесть на будущее!»

…Приближение устья Колымы мы почувствовали задолго до того, как вошли в него. Чаще стали встречаться самоходные баржи с углем и другими, как здесь говорят, «генгрузами». Капитаны приветствовали наш плот гудками. Мы отвечали звоном колокола-рынды,

В последние дни мы шли даже ночью, спешили к океану. К тому же у Кирьякова и Фролова кончались отпуска.

К тому же у Кирьякова и Фролова кончались отпуска.

«23 августа прошли Нижнеколымск». Эту запись я сделал с особой тщательностью. 20 июня 1648 года из Нижнеколымска Семен Дежнев с отрядом казаков на нескольких кочах вышел в свою арктическую экспедицию и открыл пролив между Азией и Америкой. Этому поселку предстоит сыграть немалую роль и в нашей судьбе: этим летом, в июле, мы собираемся выйти из него на специально сконструированном морском варианте надувного плота и, уложившись в срок экспедиции Дежнева, за 70 дней, под парусом достичь мыса Дежнева, а затем взять курс на Анадырь…

В. Крючкин, кинооператор

Синегорье — Нижнеколымск

СЕМЕН ДЕЖНЕВ, Грузовое судно — Детали и текущее положение — IMO 9137727

Судно общего назначения, ИМО 9137727

Текущая позиция СЕМЕН ДЕЖНЕВ является

в Восточной Азии (координаты 42.79693 N / 133.7919 E), о чем 2 дня назад сообщил AIS.

Судно на пути к P/P KIRAN , плывущее со скоростью 11,1 узла и ожидающее прибытия 11 ноя, 08:00 .

Судно СЕМЕН ДЕЖНЕВ (IMO: 9137727, MMSI 273333760) — сухогруз постройки 1996 года (возраст 26 лет).

в настоящее время ходит под флагом Россия .

Данные о местоположении и рейсе

Трек на карте

Добавить фото0033

Vostochny Puris

LAT:

42. 79693

79693

LON:

133,7919

42 ° 47,816 ′

133 ° 47,514 ′

Новый Положение

Полоз.0005 Использование судов

| Пройденное расстояние | |

| Заходы в порт | 40 |

| Средняя/максимальная скорость | |

| Мин./макс. осадка (м) |

| Время выполнения | ||

| Время в порту | ||

| Время на якоре | ||

| Время простоя |

Порт

Посещения

| Владивосток | |

| Пусан |

Другие результаты доступны пользователям спутников

Страна

Посещения

Россия | |

Корея |

Другие результаты доступны пользователям спутников

| Пройденное расстояние | |

| Вызовы порта | 19 |

| Средняя/максимальная скорость | |

Мин. /макс. осадка (м) /макс. осадка (м) |

| Время выполнения | ||

| Время в порту | ||

| Время на якоре | ||

| Время простоя |

Порт

Посещения

| Владивосток | |

| Эгвекинот |

Пользователям Satellite доступны дополнительные результаты

Страна

Посещения

Россия | |

Корея |

Другие результаты доступны пользователям спутников

Характеристики судна

| Номер ИМО | 9137727 |

| Название судна | СЕМЕН ДЕЖНЕВ 0 Тип судна |

| Flag | Russia |

| Homeport | |

| Gross Tonnage | 4078 |

| Summer Deadweight (t) | 4900 |

| Length Overall (m) | 101 |

| BEAM (M) | 17 |

| ДРУПА0033 | |

| Builder | |

| Place of Built | |

| Yard | |

| TEU | |

| Crude Oil (bbl) | — |

| Gas (M3) | — |

| зерно | |

| Bale | — |

| Общество классификации | |

| Общество классификации | |

| 0033 | |

| Зарегистрированный владелец | |

| Менеджер |

История

| Vessel Name | Registered Owner | Year | |

|---|---|---|---|

| SEMEN DEZHNEV | 2013 | ||

| THOR GITTA | Thor Ingeborg KS | 2008 | |

| BBC SINGAPORE | Briese Schiffahrts GmbH & Co ms «Юистер Балье» | 2006 | |

| BBC SINGAPORE | Briese Schiffahrts GmbH & Co ms «Randzel» | 2004 | |

| BREMER TIMBER | Briese Schiffahrts GmbH & Co ms «Randzel» | 2001 | |

| BREMER TIMBER | Briese Schiffahrts GmbH & Co ms «Randzel» | 1997 | |

| RANZEL | Briese Schiffahrts GmbH & Co ms «Randzel» | 1996 | 3 |

Подобные суда

| Судно | Построен | GT | Дедвейт | Размер (м) | |

|---|---|---|---|---|---|

PACIFIC 10 Грузовое судно | 1999 | 4086 | 4806 | 101 / 17 | |

ARIFE Генеральное грузовое судно | 2002 | 4090 | 4713 | 101 / 17 | |

TEOS Генеральное грузовое судно | 1999 | 4086 | 4798 | 101 / 17 | |

MORESBY 10 Грузовое судно | 2000 | 4090 | 4710 | 101 / 17 | |

ОСТРОВ 10 Грузовое судно | 1999 | 4086 | 4830 | 101 / 17 | |

EFES Грузовое судно | 1999 | 4086 | 4798 | 101 / 17 | |

КОМАНДНЫЙ ДУХ Грузовое судно | 1997 | 4078 | 4822 | 101 / 17 | |

LIMA Генеральное грузовое судно | 1997 | 4078 | 4900 | 101 / 17 | |

KEREMCAN Грузовое судно | 1998 | 4107 | 5748 | 101 / 16 | |

SEVEN SKY Грузовое судно | 1998 | 4115 | 5190 | 101 / 16 | |

Отказ от ответственности

СЕМЕН ДЕЖНЕВ текущая позиция и история портов захода основана на данных полученных через AIS.