Содержание

Застойные архитектурные формы Лекция историка Василия Цветкова об особенностях брежневского домостроения в Москве: Лекторий: Библиотека: Lenta.ru

Архитектура брежневского времени, которое принято называть застоем, в полной мере отражала суть той эпохи. Она не стремилась, в отличие от 1920-30-х годов, совершить революционные изменения в градостроительстве и организации общественного пространства и была меньше подвержена идеологическому влиянию.

Приоритетом в строительстве стала «обыденная» организация городской среды, а также удобность и комфортность жилья. Изменилась и трактовка коммунизма, построение которого считалось главной целью советской власти — это была не некая абстракция, а общество, в котором будут максимально удовлетворены все запросы и потребности человека. Москва была объявлена «образцовым коммунистическим городом», что предполагало наличие в ней не только зданий, несущих идеологическую нагрузку, но и обычных домов для простых советских граждан. То есть столица СССР должна была стать прежде всего удобным для жизни городом.

Генплан-71

Все это нашло отражение в Генеральном плане развития Москвы, принятом в июне 1971 года. Он пришел на смену Генплану 1935 года с корректировками и дополнениями 1953 года. Очень важна существенная разница этих документов: сталинский Генплан назывался «планом реконструкции» столицы, а брежневский — «планом развития». Генплан 1971 года, в отличие от предыдущего, не предусматривал массовый снос старой застройки — упор делался на освоение новых территорий. И хотя решение о расширении административной границы Москвы до МКАДа было принято еще в 1961 году, именно в Генплане 1971 года речь идет не только о развитии собственно столицы, но и всей Московской агломерации. Кстати, этот термин вводится в оборот именно в 1960-70-е годы.

Многие недостатки массового жилищного строительства были очевидны уже тогда. Однообразие типовой безликой застройки, отсутствие каких-либо градостроительных акцентов, с помощью которых можно было бы отличить один район от другого, стали притчей во языцех. Как известно, именно на этом строится весь сюжет знаменитого фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Рефрен кинокартины был такой: типовые дома, типовые квартиры, типовые замки и типовые чувства.

Как известно, именно на этом строится весь сюжет знаменитого фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Рефрен кинокартины был такой: типовые дома, типовые квартиры, типовые замки и типовые чувства.

Монтаж домов «с колес». Монтаж, при котором элементы подают в монтажную зону и монтируют непосредственно с транспортных средств в соответствии с почасовым графиком. 1967 год. Фото: Юрий Артамонов / РИА Новости

Чтобы решить эту проблему, архитекторы обратились к творческому опыту 1920-х годов — к конструктивизму. Разумеется, это не было его возрождением в чистом виде, начали использоваться лишь некоторые конструктивистские приемы. Например, очень популярной в 1960-70-е годы идеей стало формирование облика здания при рассмотрении его изнутри наружу. То есть внутреннее предназначение дома и должно было определять его внешний вид.

Дворец в Кремле

Первым примером такого подхода стал Кремлевский дворец съездов, построенный в 1961 году. Он рассматривался как замена так и не осуществленного проекта Дворца Советов, но оказался предтечей всей брежневской архитектуры. Ради возведения этого здания в Кремле был снесен Кавалерский корпус, который признали малоценным объектом культурного наследия. Его не спасло даже то, что в нем в 1918 году жил и работал Ленин.

Ради возведения этого здания в Кремле был снесен Кавалерский корпус, который признали малоценным объектом культурного наследия. Его не спасло даже то, что в нем в 1918 году жил и работал Ленин.

В чем выражалось архитектурное новаторство при строительстве Кремлевского дворца съездов? В том, как была решена ранее считавшаяся неразрешимой дилемма — сочетание нового здания со сложившейся исторической застройкой. Знаменитый советский архитектор Иван Жолтовский говорил своим студентам, что любое новое здание можно решать двояко: либо оно подчиняет себе всю старую застройку, либо само подчиняется ей, и найти золотую середину практически невозможно.

Если бы, например, дворец строился в 1920-е годы, то однозначно можно быть уверенным, что какой-нибудь архитектор-конструктивист предложил бы проект небоскреба в Кремле. Конструктивизм вообще как стиль основывался на отрицании всего старого: прежней затхлой Москвы с ее дремучими переулками и покосившимися церквушками, в которых, по мнению многих молодых архитекторов той поры, не было никакой эстетической ценности.

В 1960-е годы все уже было не так, подобный радикализм был непопулярен. В это время считалось, что новое должно было органично сочетаться со старым, не подчиняясь и в то же время не подавляя его. Так решалась дилемма Жолтовского. Если опять обратиться к кинематографу той эпохи, то такой подход наглядно демонстрирует другой культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». В нем царь Иван Грозный и в типовой советской квартире неплохо осваивается, и Высоцкого даже слушает, и, обозревая с балкона панораму Нового Арбата и Кутузовского проспекта, одобрительно произносит: «Лепота!»

Поэтому Кремлевский дворец съездов совершенно в духе своего времени по замыслу его создателей должен был вписаться в окружающую застройку, но довольно-таки оригинальным образом. Ведь что прежде всего определяет восприятие любого здания? Высота и цвет. Если мы посмотрим на этот дворец, то нетрудно заметить, что он вовсе не стремится вверх и не подавляет тем самым окружающие здания. Более того, чтобы он не казался слишком высоким, были построены два подземных этажа, где разместились гардеробы и другие подсобные и технические помещения. Вертикальные пилоны по всему периметру фасада перекликались с устремленными вверх башнями Кремля, а очевидная горизонтальная направленность дворца — с кремлевскими стенами.

Вертикальные пилоны по всему периметру фасада перекликались с устремленными вверх башнями Кремля, а очевидная горизонтальная направленность дворца — с кремлевскими стенами.

Кремлевский Дворец съездов, 1965 год

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Здание было облицовано белым мрамором, что тоже неслучайно. Архитекторы стремились, чтобы дворец гармонировал с белокаменными соборами Московского Кремля. Параллельно пилонам он был стянут вертикальными каркасами из анодированного алюминия «под золото». Кстати, такое сочетание бело-золотых оттенков характерно для многих московских построек, возведенных позднее, — гостиницы «Россия», Дома Советов РСФСР на Краснопресненской набережной (Белый дом), здания Министерства обороны на Арбатской площади.

Пилоны Кремлевского дворца съездов тоже выполняли полезную функцию, в них были вмонтированы кабели и другие коммуникации. В этом главное отличие хрущевско-брежневской архитектуры от эпохи сталинского ампира, где многочисленные элементы декора на фасадах домов были лишены практического применения и имели только эстетическое значение. Вход в Кремлевский дворец съездов венчал огромный медный герб СССР под его крышей, что явно ассоциировалось с надвратными иконами кремлевских башен.

Вход в Кремлевский дворец съездов венчал огромный медный герб СССР под его крышей, что явно ассоциировалось с надвратными иконами кремлевских башен.

Стеклобетонные «клетчатые рубашки»

Другими наглядными примерами уже непосредственно брежневской архитектуры стали многочисленные многоэтажные «стеклянные призмы». Их строительство было своего рода данью моде того времени, в качестве образца для них служили небоскребы Нью-Йорка и некоторых европейских столиц. Эти здания в конструктивном плане были очень просты — параллелепипед с мощным горизонтальным стилобатом в основании. Характерными их чертами стали стеклянные фасады и вертикальное членение каркаса с ячеистой структурой. Злые языки назвали эти дома совершенно безликими и сравнивали их с клетчатыми рубашками. Еще одной отсылкой к наследию конструктивизма стали огромные окна. С одной стороны, это обеспечивало максимальную освещенность внутренних помещений, а с другой — в этих зданиях была отвратительная теплоизоляция зимой и жуткая жара летом. Это, кстати, стало одной из причин прекращения строительства подобных домов в Москве. Стало ясно, что они совершенно не приспособлены к нашему климату.

Это, кстати, стало одной из причин прекращения строительства подобных домов в Москве. Стало ясно, что они совершенно не приспособлены к нашему климату.

Типичным примером такой архитектуры служат здание института «Гидропроект» на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе и снесенная при Лужкове гостиница «Интурист» на улице Горького (ныне — Тверская). Последняя, кстати, должна была стать еще одним образцом успешного сочетания новых и старых форм в архитектуре. На самом деле эта многоэтажная стеклобетонная коробка плохо гармонировала не только с рядом стоящим дореволюционным зданием гостиницы «Националь», но и с высотными сталинскими домами. Хотя в техническом, утилитарном плане это было неплохое сооружение.

Чтобы фасады таких зданий несли еще и полезную нагрузку, в главные государственные праздники на них вывешивали огромные — площадью в несколько этажей — плакаты с лозунгами или портреты советских вождей.

«Вставные челюсти» столицы

Но главным памятником этого времени стал, конечно, комплекс зданий по Калининскому проспекту (сейчас — Новый Арбат). Функциональное значение этой новой московской магистрали очевидно — это была правительственная трасса, соединявшая Кремль с резиденциями руководителей страны к западу от столицы. В некотором смысле появление этой улицы на карте Москвы было отголоском Генплана 1935 года. Однако вместо расширения Арбата, как это произошло в 1930-е годы с улицей Горького, решили просто прорубить сквозь существующую застройку новую широкую дорогу с высотными современными домами. В результате были безвозвратно утрачены многие ценные памятники архитектуры XVIII-XIX веков, например один из символов старинной Москвы — ансамбль знаменитой Собачьей площадки.

Функциональное значение этой новой московской магистрали очевидно — это была правительственная трасса, соединявшая Кремль с резиденциями руководителей страны к западу от столицы. В некотором смысле появление этой улицы на карте Москвы было отголоском Генплана 1935 года. Однако вместо расширения Арбата, как это произошло в 1930-е годы с улицей Горького, решили просто прорубить сквозь существующую застройку новую широкую дорогу с высотными современными домами. В результате были безвозвратно утрачены многие ценные памятники архитектуры XVIII-XIX веков, например один из символов старинной Москвы — ансамбль знаменитой Собачьей площадки.

Но проект строительства Калининского проспекта не предусматривал полного уничтожения всех старых домов, идея гармоничного сочетания старого и нового нашла свое отражение и тут. Наглядной иллюстрацией тому служит церковь Симеона Столпника на Поварской улице, над которой нависает многоэтажное здание дома №6 по Новому Арбату.

В народе новый проспект сразу назвали «вставными челюстями» Москвы, а доморощенные конспирологи увидели в пяти 24-этажных сдвоенных панельных высотках тайное воплощение Пятикнижия Моисея.

Еще одной конструктивистской идеей, использованной при строительстве проспекта, стали огромные вытянутые стилобаты, объединившие все четыре административные «книжки-высотки». Здесь располагались двухэтажные магазины, и тут мы видим еще одно новшество — чтобы не затруднять подъезд к ним грузовиков с товаром, на всем протяжении магазинной линии была построена подземная дорога. Другой отличительной особенностью Калининского проспекта стала широкая тротуарная зона, отделенная от проезжей части линией зеленых насаждений.

Со стороны Москвы-реки новая магистраль открывалась «книжкой» здания Совета экономической взаимопомощи (теперь тут находится мэрия города). Поскольку оно несло ярко выраженную идеологическую функцию, то его архитектурная композиция была необычна. Чаще всего этот дом ассоциируется с фасадами в виде развернутых страниц, но он интересен не только этим. Очень оригинален знаменитый стилобат и спиральная автостоянка, которая считалась творческой находкой авторов проекта. Здание должно было служить архитектурной доминантой при въезде на Калининский проспект со стороны гостиницы «Украина».

Здание должно было служить архитектурной доминантой при въезде на Калининский проспект со стороны гостиницы «Украина».

«Панельные джунгли»

Если в начале и середине 1960-х годов преобладала пятиэтажная застройка, то начиная со второй половины 1960-х и до середины 1970-х годов дома начали строить в девять, двенадцать и четырнадцать этажей. Но, как и раньше, жилье в основном продолжали возводить из панельных конструкций. Главным недостатком при строительстве таких зданий было низкое качество используемых материалов. Даже если на весь дом попадалась одна бракованная панель, это могло стать серьезной проблемой.

Большие нарекания вызывали конструктивные особенности таких построек. В зданиях первой серии К-7 толщина стен составляла всего 8 сантиметров. Для сравнения, в сталинских высотках стены могли иметь ширину до полуметра. В последующих сериях панельных жилых домов толщину стены нарастили до 15 сантиметров, но звукоизоляция в них по-прежнему оставляла желать лучшего.

Другой слабой чертой этих зданий были стыки между панелями. Их необходимо было регулярно промазывать и изолировать от воздействия внешней среды. Если в эти стыки проникала влага, могла возникнуть угроза эрозии стальных арматур, которыми стянуты панели дома. Такой косметический ремонт необходимо проводить каждые два-три года. И, кстати, печальная судьба первых московских пятиэтажек, которые снесли при Лужкове, была обусловлена именно тем, что к тому времени многие из них не ремонтировались по 10-15 лет и поэтому изрядно обветшали.

Их необходимо было регулярно промазывать и изолировать от воздействия внешней среды. Если в эти стыки проникала влага, могла возникнуть угроза эрозии стальных арматур, которыми стянуты панели дома. Такой косметический ремонт необходимо проводить каждые два-три года. И, кстати, печальная судьба первых московских пятиэтажек, которые снесли при Лужкове, была обусловлена именно тем, что к тому времени многие из них не ремонтировались по 10-15 лет и поэтому изрядно обветшали.

К концу 1960-х годов власти решили постепенно отказаться от типовой жилищной застройки. Чтобы внести хоть какое-то разнообразие в облик нового жилья, архитекторы при проектировании комбинировали различные типы и серии домов. Поэтому, начиная с 1970-х годов, они стали разрабатывать не только новые типы зданий, но и новые типы строительных деталей. Настоящим прорывом в жилищном строительстве того времени стала разработка Единого каталога универсальных строительных изделий. Такими домами, где фантазией архитекторов сочетались различные конструктивные элементы, застраивались московские районы Тропарево, Ясенево, Теплый Стан и Бирюлево. Другим способом преодолеть унылое однообразие типовых домов была игра цветом. Стены, лоджии и балконы стали украшать яркой раскраской и замысловатыми узорами.

Другим способом преодолеть унылое однообразие типовых домов была игра цветом. Стены, лоджии и балконы стали украшать яркой раскраской и замысловатыми узорами.

Важной приметой времени было увеличение этажности новых зданий. Поскольку потребности в росте объемов возводимого жилья в Москве только возрастали, а неосвоенных территорий в пределах административных границ города становилось все меньше, в 1970-80-х годах число этажей в новых домах достигало не только четырнадцать, но и шестнадцать и даже двадцать два. Эпоха приземистых хрущевских пятиэтажек осталась далеко позади.

Союз разрушимый: дома эпохи Брежнева оказались под угрозой

Культура

5440

Поделиться

Когда в 2002 году в начале Тверской сносили стеклянный параллелепипед гостиницы «Интурист», большинство зрителей аплодировали — мол, наконец-то исчезает чужеродный элемент, «стекляшка», «вставной зуб». Когда в те же времена начали массово сносить квадратно-гнездовые кварталы пятиэтажек, это тоже одобрили — чего жалеть эти убогие, лишенные декора дома, к тому же массовой застройки? А вот когда 15 лет спустя на ВДНХ разобрали футуристические фасады 60-х на нескольких павильонах, реакция была уже неоднозначная: многие одобрили возвращение лепного декора 1950-х, но другие жалели лаконичную архитектуру космической эры. Тогда многие горожане впервые услышала название «модернизм»: так искусствоведы называют рациональную и лаконичную, играющую с пластикой и формами, а не с декором, архитектуру 1950-х — начала 1970-х годов.

Когда в те же времена начали массово сносить квадратно-гнездовые кварталы пятиэтажек, это тоже одобрили — чего жалеть эти убогие, лишенные декора дома, к тому же массовой застройки? А вот когда 15 лет спустя на ВДНХ разобрали футуристические фасады 60-х на нескольких павильонах, реакция была уже неоднозначная: многие одобрили возвращение лепного декора 1950-х, но другие жалели лаконичную архитектуру космической эры. Тогда многие горожане впервые услышала название «модернизм»: так искусствоведы называют рациональную и лаконичную, играющую с пластикой и формами, а не с декором, архитектуру 1950-х — начала 1970-х годов.

Фото: Геннадий Авраменко

Нынешним летом на проспекте Вернадского собираются реконструировать (фактически — сносить) яркий образец модернизма — кинотеатр «Звездный», а пострадавшее от пожара в 2015 году здание ИНИОН на Профсоюзной улице уже снесли, чтобы воссоздать заново. И реакция на эти новости уже отчетливо негативная: с каждым годом, по мере того как «стекляшки» позднесоветской архитектуры становятся старше, им начинают сочувствовать больше. И уже не воспринимают как досадную ошибку градостроительства (а ведь, вспомним, в конце восьмидесятых и начале девяностых модернизм и сменивший его брутализм так и воспринимались!). Начинается медленный, но верный переход позднесоветской архитектуры из категории актуальной в категорию наследия.

И реакция на эти новости уже отчетливо негативная: с каждым годом, по мере того как «стекляшки» позднесоветской архитектуры становятся старше, им начинают сочувствовать больше. И уже не воспринимают как досадную ошибку градостроительства (а ведь, вспомним, в конце восьмидесятых и начале девяностых модернизм и сменивший его брутализм так и воспринимались!). Начинается медленный, но верный переход позднесоветской архитектуры из категории актуальной в категорию наследия.

Становится историей

— В середине — конце 2000-х годов я осознал, что модернистские постройки, архитектура 60–70-х годов мне интереснее, чем ранее любимый стиль московского модерна, — рассказывает научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин. — Задумался, почему так произошло, и понял: все дело в том, что начало уходить поколение оттепели — шестидесятники. То, что всегда было рядом с тобой, — исчезает. Уходят бабушки и дедушки, которые застали это время (оттепель, космос, барды), и ты в какой-то момент осознаешь, насколько далеко это от нас. Пятьдесят, шестьдесят лет назад. И архитектура модернизма тоже начинает уходить, отсюда и ностальгия по советскому.

Пятьдесят, шестьдесят лет назад. И архитектура модернизма тоже начинает уходить, отсюда и ностальгия по советскому.

Аналогичный процесс происходит и в массовом сознании, уверен Ромодин. Экскурсанты, которым краевед показывал позднесоветскую застройку Москвы в середине нулевых годов, были намного менее подготовлены и мотивированы, чем нынешние. «Было непонимание, особенно у людей старшего поколения, — говорит Ромодин. — Дело в том, что модернистские «стекляшки» для них были современной застройкой, для многих они ассоциировались и ассоциируются с массовым строительством, которое своей массой задавило индивидуальные постройки периода модернизма. Большая проблема в том, что негатив идет от восприятия тождественности панельным домам. Но сейчас восприятие людей стало меняться. Этому помогла еще и мода: стиль mid-century стал популярен в Европе. Отсюда, в том числе, этот всплеск»

Чтобы воспринять эстетику новейшей архитектуры (начиная с авангарда — к модернизму и другим стилям второй половины ХХ века это относится в той же степени), нужна некоторая подготовка: дело в том, что изобразительный язык современного зодчества не вполне соответствует традиционному понятию «красиво». Приходится учиться понимать тонкости пластики, распознавать игру со светом и пространством, важную для восприятия такой архитектуры.

Приходится учиться понимать тонкости пластики, распознавать игру со светом и пространством, важную для восприятия такой архитектуры.

— Мне лично помогли труды (и произведения) Ле Корбюзье и Алвара Аалто — двух, на мой взгляд, главных «китов» авангарда и потом модернизма, — рассказывает Ромодин. — Причем Аалто, мастер финского функционализма и один из отцов современного скандинавского дизайна, дал мне даже больше, чем общепризнанная икона Корбюзье. Посмотрите его библиотеку в Выборге, музей-квартиру в Хельсинки — это очень человечное понимание архитектуры, там модернизм не только эффектен, но и удобен.

Трудно быть музеем

История советского модернизма как стиля начинается 4 ноября 1955 года — со знаменитого постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Этим постановлением резко осуждался господствовавший тогда архитектурный стиль, известный как сталинский ампир (заметим, от собственно ампира в этом стиле было не так уж много, скорее его стоило бы назвать сталинским ар деко с большой долей неоклассицизма). Единым махом демонтировалась складывавшаяся к 50-м годам особая советская архитектурная школа, и ее естественным образом заменила современная — уже модная в послевоенном мире — вариация архитектурного авангарда.

Единым махом демонтировалась складывавшаяся к 50-м годам особая советская архитектурная школа, и ее естественным образом заменила современная — уже модная в послевоенном мире — вариация архитектурного авангарда.

Научиться этому молодым советским архитекторам было не так уж сложно: на преподавательских позициях в МАрхИ и других вузах было немало опальных мастеров конструктивизма, «задвинутых» на периферию в 1930-х. По воспоминаниям нынешних архитекторов старшего поколения (таких, как Зоя Харитонова), студенты регулярно общались с такими легендарными мастерами, как Константин Мельников, Иван Леонидов, а Иван Николаев, автор самого утопичного дома-коммуны в Москве, в 1958–1970 годах был и вовсе ректором Архитектурного института.

Сочетание современных технологий, приоткрывшегося для архитекторов «железного занавеса» и традиций авангарда дало архитектуру достаточно высокого уровня — пусть и очень непривычную для публики. А общая установка общества на прогресс помогла эту непривычность преодолеть, а не встретить в штыки.

Фото: Николай Васильев

— У этих зданий как памятников эпохи есть своя специфика, — рассказывает генеральный секретарь российского отделения DoCoMoMo (международного общества по документированию и сохранению памятников современной архитектуры) Николай Васильев. — Во-первых, все заметные памятники модернизма — эксперимент в той или иной области. Архитекторы пытались делать очень смелые вещи с точки зрения конструкций. Остекление, витражи, нормальные — в кои-то веки не протекающие! — эксплуатируемые кровли, о которых долго мечтали. Проектировщики осваивали новые методы расчетов конструкций.

Вместе с эстетикой сменились и отраслевые нормативы, напоминает Васильев. Их в любом случае требовалось обновлять под массовое индустриальное строительство. И в 1958 году новые стандарты были приняты. Поначалу рамки, в которые загнали архитекторов, были довольно узкие, но со временем появились и стандарты для уникальных зданий — вот там-то и были предусмотрены характерные для эпохи огромные лестницы и все остальное.

Сейчас памятники модернизма находятся подчас не в лучшей сохранности. Музеефицировать их сложно — не только потому что они созданы из непривычных для реставратора материалов, но и потому, что они строились в эпоху большого общественного и государственного оптимизма, говорит Васильев.

— В развитой индустриальной экономике всегда дешевая энергия, а это значит, что об энергоэффективности особенно не думали, — говорит эксперт. Отсюда тонкие стены, украшенные эффектными мозаиками, и огромная площадь остекления. Думали, что протопить не проблема — и протапливали. Сейчас, когда тепло дорого, эти здания утепляют в ущерб эстетике. Особенно неудачно складывается с монументальной живописью, мозаикой, которая широко применялась для их украшения. Они нанесены на фасад и потому никак не совместимы с обшивкой фасада. Плюс столярка — точнее, чаще «скобянка», то есть оконные рамы и двери имеют определенный дизайн, а сейчас эти формы меняют на стандартный пластик. Страдает то, что лучше всего видно глазу.

Левая парадигма

— Работа архитектора в эпоху модернизма, то есть полвека и более назад, была чем-то лучше, а чем-то и хуже, чем сейчас, — продолжает Васильев. — Так, если сейчас зодчий стеснен требованиями заказчика («клиент всегда прав»), то в советские времена было сразу два «тормозящих» фактора. Во-первых, нужно было всегда думать об идеологической критике: не признают ли постройку «мещанской», «формалистической»? Во-вторых, давили материальные, технологические и логистические соображения. Номенклатура промышленных (а других часто не предусматривалось) деталей небольшая, нужно «выбивать» себе право использовать нестандартные изделия.

— Тем интереснее за счет своей гибкости кирпичный модернизм, — подчеркивает Николай Васильев. — Примеры — здание пароходства на Водном стадионе. Театр на Таганке, где авторы очень корректно обошлись со старым зданием. А вот МХАТ на Тверском бульваре, обыгрывающий мотивы «старого» МХАТа в Камергерском, эти фонари ар-нуво — это уже почти постмодернизм!

Фото: АГН «Москва»

Мода на архитектуру модернизма сейчас отчасти обусловлена доминирующей в урбанистике левой идеологией. А противником и разрушителем, как и подобает в левой парадигме, выступает крупный капитал: так, гостиницы «Интурист» и «Минск» снесли ради новой застройки, под угрозой наследие Олимпиады-80 — сейчас начата большая реконструкция спорткомплекса «Олимпийский», и после ее завершения его вид станет другим.

А противником и разрушителем, как и подобает в левой парадигме, выступает крупный капитал: так, гостиницы «Интурист» и «Минск» снесли ради новой застройки, под угрозой наследие Олимпиады-80 — сейчас начата большая реконструкция спорткомплекса «Олимпийский», и после ее завершения его вид станет другим.

Туристам интересно

— Стоит уточнить термины, — отмечает историк архитектуры Анна Броновицкая. — Брутализм – это подвид послевоенного модернизма, архитектуры 1960 – 1980-х годов. Москва в этот период росла быстро, так что построено было очень много. И много до сих пор осталось, так что этот стиль вполне определяет московский ландшафт. Конечно, большая часть – это массовое жилье и типовые постройки, более или менее удачные. Но многое строилось по индивидуальным проектам, и среди таких зданий есть совершенно выдающиеся – как Дворец пионеров, штаб-квартира Совета экономической взаимопомощи или комплекс Академии наук. В нашем с Николаем Малининым и Юрием Пальминым путеводителе по архитектуре советского модернизма в Москве 80 позиций, а могло бы быть значительно больше.

Модернистская архитектура уже сейчас стала заметным пунктом в экскурсионной программе для «продвинутых» туристов, утверждает Броновицкая. Причем, по ее словам, любителям архитектуры ХХ века интересны не только уникальные объекты, но и типовое жилье. Точно так же, как и в Москве, дело обстоит в других крупных городах бывшего СССР, особенно в столицах союзных республик: в 1960 – 1980-х эти города тоже преобразились. Это было сопряжено с большими потерями для исторического облика, но то, что появилось тогда, спустя полвека представляет значительную ценность.

— Пока эстетические и этические достоинства архитектуры модернизма не всем очевидны, и это нормально, — говорит Броновицкая. — Печально, что органы охраны наследия не спешат принимать эти памятники под свою защиту, и они стремительно уничтожаются или уродуются. В переоценке модернизма нас опередили многие страны, в том числе, например, Литва. В мире накоплен значительный опыт в реставрации, щадящей реконструкции и приспособлении построек послевоенного модернизма к новой функции. Чтобы увидеть, как можно осовременить такое здание, не искорежив его, достаточно посетить Даниловский рынок.

Чтобы увидеть, как можно осовременить такое здание, не искорежив его, достаточно посетить Даниловский рынок.

Что смотреть

Модернизм в Москве начинается прямо в Кремле — знаменитый Государственный Кремлевский дворец (ранее Дворец съездов) — это образцовый модернизм. Мэрия Москвы тоже не чужда этому стилю: «книжка» СЭВа, в которой сейчас помещается правительство города, это также один из ярких примеров модернизма. Соединяет их Новый Арбат, ультрамодернистский ансамбль-революция, прошедший прямо по живой ткани города. Кстати, у всех трех объектов есть единые авторы: Михаил Посохин-старший и Ашот Мндоянц.

Второй «очаг» модернизма — на юго-западе: там можно увидеть Дворец пионеров на Воробьевых горах, кинотеатр «Звездный», 1-й и 2-й гуманитарные корпуса МГУ. Значительная часть инфраструктуры спорткомплекса «Лужники» тоже относится к этому стилю.

Третья большая «точка на карте» — это северо-восток: Останкинская башня (Леонид Никитин, 1967 год) и телецентр у ее подножия, «стрела» монумента «Покорителям космоса», дом «на курьих ножках» (В. Андреев, Т.Заикин, 1968 год). К модернизму относят и экспериментальный панельный дом на Смоленском бульваре у Зубовской площади, а вот дом-«сороконожка» архитектора Андрея Меерсона на Беговой улице уже можно назвать памятником брутализма. Как и МДМ на «Фрунзенской», и множество зданий научных институтов, и гостиничный комплекс «Измайлово». А также и оба больших новостных агентства — ТАСС на Никитских воротах и «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

Андреев, Т.Заикин, 1968 год). К модернизму относят и экспериментальный панельный дом на Смоленском бульваре у Зубовской площади, а вот дом-«сороконожка» архитектора Андрея Меерсона на Беговой улице уже можно назвать памятником брутализма. Как и МДМ на «Фрунзенской», и множество зданий научных институтов, и гостиничный комплекс «Измайлово». А также и оба больших новостных агентства — ТАСС на Никитских воротах и «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

Самые проблемные объекты из этого ряда — кинотеатры: большая часть из них не выдержали испытания конъюнктуры и либо снесены, либо будут реконструированы. Остается грандиозная «Россия» («Пушкинский») на Пушкинской площади, за «Звездный» и «Улан-Батор» идет борьба. Сейчас перепрофилируется под Новую Третьяковку бывший комплекс ЦДХ на Крымском валу (Н.Сукоян, Ю.Шевердяев).

Фото: Ольга Шуклина

Модернизм можно найти и в московских пригородах. Во-первых, упомянем московский, но «замкадный» ансамбль Зеленограда — это яркий образец модернистского градостроительства. На юг от Москвы можно насладиться бруталистским музеем Ленина в Горках (Леонид Павлов, 1987). Кроме того, в ближнем Подмосковье сохранилось несколько высококлассных санаториев позднесоветской постройки. Осмотреть их просто так обычно трудно — но можно приехать к постояльцам в гости или купить путевку.

На юг от Москвы можно насладиться бруталистским музеем Ленина в Горках (Леонид Павлов, 1987). Кроме того, в ближнем Подмосковье сохранилось несколько высококлассных санаториев позднесоветской постройки. Осмотреть их просто так обычно трудно — но можно приехать к постояльцам в гости или купить путевку.

Подписаться

Авторы:

Антон Размахнин

Правительство РФ

МГУ

Музей Москвы

Дмитрий Песков

Россия

Москва

Смоленск

Крымск

Пожар

Школа

Театр

Общество

Олимпиада

Экономика

Строительство

Опубликован в газете «Московский комсомолец» №28060 от 28 августа 2019

Заголовок в газете:

Союз разрушимый: дома эпохи Брежнева под угрозой

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

Всего один симптом: инфекционист рассказал, как отличить свиной грипп от обычного

12409

Томск

Мария Домрачева

В Ярославской области от простуды скончалась восьмиклассница

7668

Ярославль

Селедка под шубой: раз и навсегда определяемся с очередностью слоев

6679

Калмыкия

Что добавить в воду, чтобы быстро сварить свеклу для салата

5158

Калмыкия

Почему те, у кого растет алоэ, счастливчики

3169

Калмыкия

10 вещей, которые нужно выбросить до Нового года: иначе 12 месяцев удачи не видать

3153

Калмыкия

В регионах:Ещё материалы

Бумажная архитектура в позднесоветском кино – Вестник восточноевропейского кино

Первый кадр в фильме Романа Балаяна « Полеты во сне и наяву» (« Полеты в сне и наяву» 1982), фильме, признанном «манифестом» позднесоветской культуры , представляет перевернутый взгляд на своего главного героя, Сергея Макарова, страдающего хронической бессонницей, которого играет Олег Янковский. 1 Кодирующая функция этого перевернутого изображения состоит в том, чтобы с самого начала локализовать повествование Балаяна в полусонном, полубодрствующем состоянии. Сказочный характер этой сцены подчеркивает эфирная электронная музыка Вадима Храпачева, в которой перекликаются диссонирующие синтезаторные саундскейпы из фильма Андрея Тарковского «9».0003 Solaris (1972 г.) и Stalker (1979 г.). Таким образом, начало фильма Балаяна воспроизводит его название на экране: «Полеты во сне и наяву». Зритель не уверен в метафизическом местонахождении Макарова. Пытаясь заснуть, Макаров жаждет «детерриториализировать» свою субъективность из — вные — своей провинциальной квартиры. 2

1 Кодирующая функция этого перевернутого изображения состоит в том, чтобы с самого начала локализовать повествование Балаяна в полусонном, полубодрствующем состоянии. Сказочный характер этой сцены подчеркивает эфирная электронная музыка Вадима Храпачева, в которой перекликаются диссонирующие синтезаторные саундскейпы из фильма Андрея Тарковского «9».0003 Solaris (1972 г.) и Stalker (1979 г.). Таким образом, начало фильма Балаяна воспроизводит его название на экране: «Полеты во сне и наяву». Зритель не уверен в метафизическом местонахождении Макарова. Пытаясь заснуть, Макаров жаждет «детерриториализировать» свою субъективность из — вные — своей провинциальной квартиры. 2

Однако давление обычной жизни вырывает его обратно в реальность. В пространство Макарова вторгается грохот приближающегося поезда (еще один намек на «Сталкер »), ревущий государственной пропагандой. Индустриальное эхо государственной власти вторгается в частное жилище, препятствуя любой возможности воображаемого побега. Затем Макаров встает с кровати и направляется к своему столу. Его рабочее место завалено чертежами и транспортирами. Зритель делает вывод, что Макаров — архитектор. Однако он игнорирует свои планы этажей, чтобы начать писать письмо своей матери. Тем не менее, он быстро отказывается от этой идеи рисовать своеобразный рисунок только для того, чтобы скомкать лист бумаги и отбросить его в сторону. Зловещая музыка Храпачева возвращается, когда камера, которой управляет известный украинский кинематографист Вилен Калюта, задерживается на сморщенном канцтоваре, останавливаясь на его мятой, искаженной текстуре. Затем этот крупный план смятой бумаги внезапно повторяется, после чего ее морщинистая поверхность заполняет весь экран. Что делать с этими интимными крупными планами бумаги, выброшенной недовольным советским архитектором, пытающимся отделить реальность от фантазии на закате советской власти?

Затем Макаров встает с кровати и направляется к своему столу. Его рабочее место завалено чертежами и транспортирами. Зритель делает вывод, что Макаров — архитектор. Однако он игнорирует свои планы этажей, чтобы начать писать письмо своей матери. Тем не менее, он быстро отказывается от этой идеи рисовать своеобразный рисунок только для того, чтобы скомкать лист бумаги и отбросить его в сторону. Зловещая музыка Храпачева возвращается, когда камера, которой управляет известный украинский кинематографист Вилен Калюта, задерживается на сморщенном канцтоваре, останавливаясь на его мятой, искаженной текстуре. Затем этот крупный план смятой бумаги внезапно повторяется, после чего ее морщинистая поверхность заполняет весь экран. Что делать с этими интимными крупными планами бумаги, выброшенной недовольным советским архитектором, пытающимся отделить реальность от фантазии на закате советской власти?

Ответ на этот вопрос начинается несколькими десятилетиями раньше в советской истории, а именно в годы после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, когда начался относительно короткий период социально-политической либерализации, известный в народе как «оттепель» (1956–1965). Несмотря на оптимизм тех лет, вызванный такими событиями, как Кубинская революция, советское освоение космоса и большая свобода творчества, оттепель в конечном итоге уступила место консервативному отступлению в конце 1960-х, культурному замораживанию, возглавляемому недовольной Партией 9.0003 аппаратчики . Во главе с Леонидом Брежневым советские чиновники инициировали кампанию «де-десталинизации», то есть возобновления показательных процессов, усиления цензуры, утомительных государственных ритуалов и восстановления культа личности, — все это способствовало разжиганию Михаил Горбачев классно назвал «эпоху застоя» (1966-85), период культурного и экономического застоя, болото. Каноническим «началом» этой эпохи, если его можно точно определить, было вторжение Советского Союза в Прагу в 1968, буквально с помощью танков и артиллерии вытеснивших целое поколение восточноевропейских мечтателей-утопистов, которые, воодушевленные смертью Сталина, все еще искренне надеялись на обещания коммунизма.

Несмотря на оптимизм тех лет, вызванный такими событиями, как Кубинская революция, советское освоение космоса и большая свобода творчества, оттепель в конечном итоге уступила место консервативному отступлению в конце 1960-х, культурному замораживанию, возглавляемому недовольной Партией 9.0003 аппаратчики . Во главе с Леонидом Брежневым советские чиновники инициировали кампанию «де-десталинизации», то есть возобновления показательных процессов, усиления цензуры, утомительных государственных ритуалов и восстановления культа личности, — все это способствовало разжиганию Михаил Горбачев классно назвал «эпоху застоя» (1966-85), период культурного и экономического застоя, болото. Каноническим «началом» этой эпохи, если его можно точно определить, было вторжение Советского Союза в Прагу в 1968, буквально с помощью танков и артиллерии вытеснивших целое поколение восточноевропейских мечтателей-утопистов, которые, воодушевленные смертью Сталина, все еще искренне надеялись на обещания коммунизма.

Следствием этого консервативного отторжения в советском обществе стала маргинализация специалистов-архитекторов, чьи смелые идеи были сформированы динамизмом шестидесятых и не могли больше поддерживаться государством. Позднесоветское строительство, даже в большей степени, чем оно уже было, стало прямым продолжением закостенелой приверженности партии выпуску продукции и стандартизации. Наследие архитектуры брежневской эпохи определяется монохромными, гипертрофированными и ветхими многоквартирными домами, которые до сих пор усеивают современную Россию. Профессия архитектора, в свою очередь, стала совершенно непривлекательным выбором карьеры для молодых талантов, начиная с конца XIX века.60-е годы. Таким образом, к 1987 г., учитывая повсеместный отказ от архитектуры со стороны образованных специалистов в 1970-е гг., только 350 из 500 главных архитекторов в российских городах имели профессиональное образование, а более чем в пятистах российских городах не было ведущего архитектора вообще. 3 Многообещающие дизайнеры, которые, по выражению одного критика, «бегут к дизайну», обратились к другим местам, чтобы продолжить свои творческие начинания. 4

3 Многообещающие дизайнеры, которые, по выражению одного критика, «бегут к дизайну», обратились к другим местам, чтобы продолжить свои творческие начинания. 4

Эти подземные архитекторы начали исследовать альтернативный способ пространственного производства, 5 «архитектура катакомб», чьи проекты были задуманы как утопии, не заботящиеся о собственной материализации в «застойном» надземном мире. 6 Их творческие рисунки изучили грамматику градостроительства в поисках желаемых пространств, колеблющихся где-то между воображением, историей и полуразрушенной реальностью позднесоветской жизни. Они отвергли серые, сборные модели советского мейнстрима и спроецировали стремление к альтернативным строительным материалам: мрамору, песку, хрусталю, воздуху, воде и стеклу — стихийным, земным и вечным материалам, которые, по их мнению, могли облегчить переживания метафизическая трансцендентность.

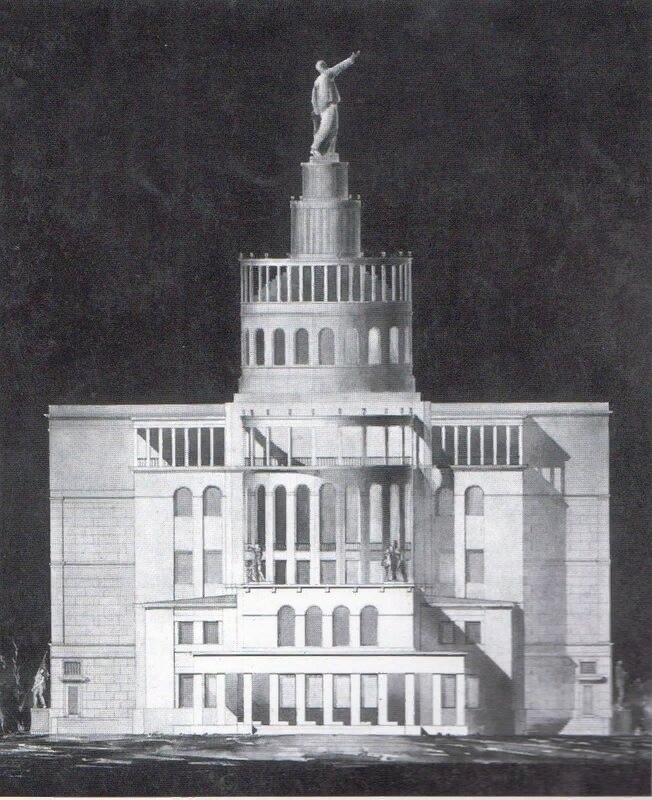

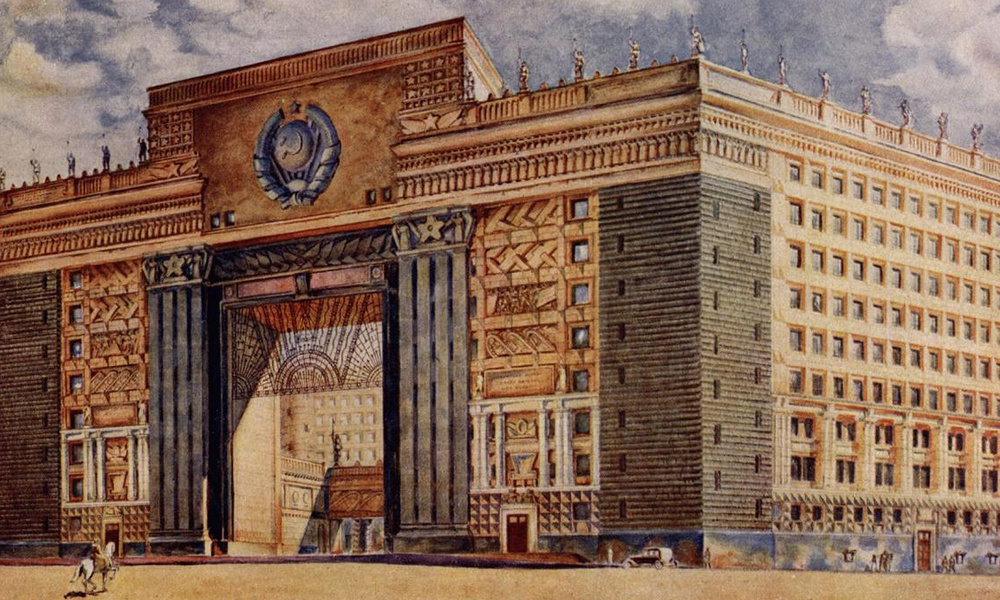

Прихотливые и намеренно невозводимые постройки, такие как Городской № 2 (1981 г. ), Сборно-Самовозводимый Театр (1983 г.), Оплот Сопротивления (1985 г.), выполняли непозволительную критическую функцию в позднесоветском обществе, (мета-)архитектурный дискурс, который дал дизайнерам опыт психической детерриторизации из душной культурной атмосферы позднесоветского общества. 7 Подобные наброски стали последней формой художественного заблуждения таких бесправных дизайнеров, как Юрий Аввакумов и Евгений Асс, и дали этому донкихотскому архитектурному движению прозвище: «Бумажная архитектура» — уничижительный термин, первоначально использовавшийся сталинскими дизайнерами для очернения конструктивизма. эксперименты 19Советский авангард 20-х годов. 8 Их замыслы были такими же непрактичными и причудливыми — и так же быстро рухнули против сил политики и власти.

), Сборно-Самовозводимый Театр (1983 г.), Оплот Сопротивления (1985 г.), выполняли непозволительную критическую функцию в позднесоветском обществе, (мета-)архитектурный дискурс, который дал дизайнерам опыт психической детерриторизации из душной культурной атмосферы позднесоветского общества. 7 Подобные наброски стали последней формой художественного заблуждения таких бесправных дизайнеров, как Юрий Аввакумов и Евгений Асс, и дали этому донкихотскому архитектурному движению прозвище: «Бумажная архитектура» — уничижительный термин, первоначально использовавшийся сталинскими дизайнерами для очернения конструктивизма. эксперименты 19Советский авангард 20-х годов. 8 Их замыслы были такими же непрактичными и причудливыми — и так же быстро рухнули против сил политики и власти.

Я хочу предположить, что фантазии движения «Бумажная архитектура» также нашли свое отражение в фильмах эпохи застоя. Визуальная культура андеграундного советского дизайна перекочевала на экран. В 1970–80-е годы кино возникло как динамичная площадка архитектоники, эластичное пространство, на котором можно было экспериментировать с новыми пространственными возможностями, дающими аналогичный опыт психологического эскапизма. Связь движущихся образов и архитектуры в позднесоветской культуре не случайна. Теоретизируя отношение кино к городской современности в начале двадцатого века, Джулиана Бруно пишет: «Двигаясь вместе с историей пространства, кино определяет себя как архитектурную практику. Это художественная форма улицы, средство создания городских пейзажей. Ландшафт города в конечном итоге тесно взаимодействует с кинематографическими представлениями […]» 9 Кино, пространственное искусство, прописано в «архитектурном бессознательном», которое взаимодействует с любой пространственной средой, в которую оно встроено. Поздние советские кинематографисты точно так же отмечали неудовлетворенность застроенной средой брежневской эпохи и выражали ее с помощью фантастических замыслов.

В 1970–80-е годы кино возникло как динамичная площадка архитектоники, эластичное пространство, на котором можно было экспериментировать с новыми пространственными возможностями, дающими аналогичный опыт психологического эскапизма. Связь движущихся образов и архитектуры в позднесоветской культуре не случайна. Теоретизируя отношение кино к городской современности в начале двадцатого века, Джулиана Бруно пишет: «Двигаясь вместе с историей пространства, кино определяет себя как архитектурную практику. Это художественная форма улицы, средство создания городских пейзажей. Ландшафт города в конечном итоге тесно взаимодействует с кинематографическими представлениями […]» 9 Кино, пространственное искусство, прописано в «архитектурном бессознательном», которое взаимодействует с любой пространственной средой, в которую оно встроено. Поздние советские кинематографисты точно так же отмечали неудовлетворенность застроенной средой брежневской эпохи и выражали ее с помощью фантастических замыслов.

Итак, вернемся к « полетам во сне и наяву » Балиана, работе с крупными планами буквальной бумаги, на которой изображен разочарованный архитектор, убегающий в тайники своей собственной мысленной страны фантазий. Когда обиженная жена выгоняет Макарова из квартиры, он бродит по своему провинциальному городу Владимиру, пригородной топографии, которая по мере развития фильма Балиана все больше ускользает в царство сюрреализма. Впервые инсценировав свою смерть с дыней, Макаров оказывается на съемочной площадке, споря с Никитой Михалковым, метакиноэпизод, привлекающий внимание к Flights in Dreams and Reality — собственная вымышленная конструкция . Затем Макаров просыпается с синяком под глазом в стоге сена только для того, чтобы позже шпионить за подростком, который странно танцует под электронную космическую дискотеку. Фильм Балиана изображает химерическую географию, в которой Макаров изо всех сил пытается отличить фантазию от реальности. Вполне уместно, что самый длинный дубль « полетов во сне и наяву » — это образ Макарова, мечтающего в поезде, прежде чем его провожает домой женщина в расшатанном трамвае, приспособлении, напоминающем дрезину Тарковского «9». 0003 Stalker , очередной кинематографический «полет» в сюрреалистические земли.

0003 Stalker , очередной кинематографический «полет» в сюрреалистические земли.

Эксцентричное путешествие Макарова завершается на праздновании его сорокалетия, где, проиграв матч по армрестлингу, он снова инсценирует собственную смерть. Избегаемый после того, как он признался в своем трюке, Макаров бессмысленно преследует нескольких мальчиков в открытом поле, где тюк сена, с которым он столкнулся ранее, снова появляется в двух и трех экземплярах. Это сценическое расширение подчеркивается постепенным увеличением уродливого каракуля Макарова, нарисованного в начале фильма. Сначала тушью в правом верхнем углу письма, потом граффити на кирпичной стене, потом краской на белом брезенте, каракули Макарова (автопортрет?), к концу Полеты во сне и наяву , приобретает гротескные пропорции, подобно гигантским тюкам сена (рис. 1, 2). Фантастические замыслы Макарова, как и идеи движения «Бумажная архитектура», материализуются на различных поверхностях в фильме Балиана.

Рисунки 1 и 2

Навязчивый пейзаж финала фильма, подчеркнутый одновременно тревожной карусельной музыкой и темными электронными синтезаторами Храпачева, становится психическим пространством, воображаемым топосом, в котором Макаров, как и другие недовольные позднесоветскими архитекторами , укрывается. Макаров буквально ныряет в стогу сена и укрывается соломой в акте самоизгнания. Последний выстрел из Полеты во сне и наяву читается как метафора полного ухода советского архитектора в воображение, его психического отчуждения от реалий повседневной жизни. Действительно, самостирание Макарова отражает его собственную эволюцию в процессе взросления. На свой сороковой день рождения, занимаясь армрестлингом и розыгрышами, он регрессирует из мужчины средних лет в подростка, после чего, гоняясь за мальчиками на велосипедах по полю, вырождается в мальчика. Затем, завернувшись в мокрую солому, он становится новорожденным. Этот сорокалетний воспроизводит возвращение в матку, уход в безопасность, обеспечиваемую материнской беременностью. Неудивительно, что Балиан начинает Полеты во сне и наяву Макаров пишет письмо своей бывшей матери. Стог сена Макарова — это не столько место рождения, сколько могила, топографический маркер небытия этого советского архитектора.

Макаров буквально ныряет в стогу сена и укрывается соломой в акте самоизгнания. Последний выстрел из Полеты во сне и наяву читается как метафора полного ухода советского архитектора в воображение, его психического отчуждения от реалий повседневной жизни. Действительно, самостирание Макарова отражает его собственную эволюцию в процессе взросления. На свой сороковой день рождения, занимаясь армрестлингом и розыгрышами, он регрессирует из мужчины средних лет в подростка, после чего, гоняясь за мальчиками на велосипедах по полю, вырождается в мальчика. Затем, завернувшись в мокрую солому, он становится новорожденным. Этот сорокалетний воспроизводит возвращение в матку, уход в безопасность, обеспечиваемую материнской беременностью. Неудивительно, что Балиан начинает Полеты во сне и наяву Макаров пишет письмо своей бывшей матери. Стог сена Макарова — это не столько место рождения, сколько могила, топографический маркер небытия этого советского архитектора.

Ассоциация между смертью и сном, которую последовательно рисует фильм Балиана, не может не напомнить тот знаменитый отрывок из Дон Кихота , произнесенный Санчо Пансой, который зачитывается вслух в Тарковском «Солярис ». «Все, что я знаю, это то, что пока я сплю, у меня нет ни страха, ни надежды, ни беспокойства, ни радости. Да благословит Бог человека, изобретшего сон […] универсальную монету, на которую все покупается […] Сон, как я слышал, имеет только один недостаток, он подобен смерти». 10 Состояние сна сравнимо со смертью. Путаница и жесткость реальности исчезают, когда мы теряем способность ощущать время: спать — значит умирать. Таким образом, сомнамбулический главный герой фильма «Полеты мечты и реальности » предлагает совершенно иную, более мрачную фантазию о побеге, чем беззаботное эскапистское развлечение, которое кино уже давно предлагает своим зрителям, будь то мультфильмы Диснея или сталинские мюзиклы. Действительно, самый первый фильм — «9» Луи Люмьера.0003 Рабочие покидают фабрику (1895) 11 — ассоциирует фильм с идеей побега. Короткая реальность показывает множество рабочих, выходящих из ворот фабрики. Кино и само начинается с окончанием рабочего дня, в точке опоры между трудом и отдыхом.

«Все, что я знаю, это то, что пока я сплю, у меня нет ни страха, ни надежды, ни беспокойства, ни радости. Да благословит Бог человека, изобретшего сон […] универсальную монету, на которую все покупается […] Сон, как я слышал, имеет только один недостаток, он подобен смерти». 10 Состояние сна сравнимо со смертью. Путаница и жесткость реальности исчезают, когда мы теряем способность ощущать время: спать — значит умирать. Таким образом, сомнамбулический главный герой фильма «Полеты мечты и реальности » предлагает совершенно иную, более мрачную фантазию о побеге, чем беззаботное эскапистское развлечение, которое кино уже давно предлагает своим зрителям, будь то мультфильмы Диснея или сталинские мюзиклы. Действительно, самый первый фильм — «9» Луи Люмьера.0003 Рабочие покидают фабрику (1895) 11 — ассоциирует фильм с идеей побега. Короткая реальность показывает множество рабочих, выходящих из ворот фабрики. Кино и само начинается с окончанием рабочего дня, в точке опоры между трудом и отдыхом. Новая среда объединяется с моментом бегства от отмеренного рабочего времени. Эти недавно освобожденные рабочие теперь могут войти в завораживающий мир развлечений. Люмьер снимает не столько «рабочих», сколько кинозрителей, то есть толпу, направляющуюся в кинотеатр. Линия побега в Полеты во сне и наяву , однако, не указывает на отдых. Этот фильм изображает бегство в сон, небытие — мир без труда и отдыха. Застойные условия, которыми отвечает Балиан на Полеты во сне и наяву , на самом деле воспроизведены в его томном экранном мире, не давая передышки ни своим персонажам, ни зрителям.

Новая среда объединяется с моментом бегства от отмеренного рабочего времени. Эти недавно освобожденные рабочие теперь могут войти в завораживающий мир развлечений. Люмьер снимает не столько «рабочих», сколько кинозрителей, то есть толпу, направляющуюся в кинотеатр. Линия побега в Полеты во сне и наяву , однако, не указывает на отдых. Этот фильм изображает бегство в сон, небытие — мир без труда и отдыха. Застойные условия, которыми отвечает Балиан на Полеты во сне и наяву , на самом деле воспроизведены в его томном экранном мире, не давая передышки ни своим персонажам, ни зрителям.

Роль разочарованного, распутного художника, который уступает миру, который больше не может вместить его таланты в 9«0003 Полеты во сне и наяву » подготовил Янковского к его последующей роли в « Ностальгия » Тарковского (1983), похожем «полете», колеблющемся где-то между фантазией и реальностью. Снятый в первые дни добровольного изгнания Тарковского из Советского Союза в Италию, фильм «Ностальгия » является продуктом смещенной субъективности, неуправляемого воображения, циклически повторяющего одни и те же вопросы психической, географической и культурной дислокации, подпитывающие творческую энергию Бумажные архитекторы. Фильм также архитектурно регистрирует свой экзистенциальный кризис.

Фильм также архитектурно регистрирует свой экзистенциальный кризис.

Ностальгия беспорядочно переключается между итальянским настоящим главного героя Тарковского, Андреем Горчаковым, и его мечтами и галлюцинациями о его русском прошлом. Первые обычно снимаются в интерьере и в цвете, но в приглушенных и болезненных оттенках коричневого, зеленого и серого, а вторые — на сочной черно-белой пленке на открытом воздухе. Вопреки интуиции, черно-белая палитра Тарковского, которая, как он долгое время считал, может более эффективно передать «правдивость» любой конкретной сцены, чем кричащий технический цвет, ярче, чем все цвета в Ностальгия вместе. Чередование этих по-разному освещенных топографий неожиданно вызывается взглядами и изменениями атмосферы, таким образом фиксируя раздробленное состояние внутреннего мира Горчакова. Визуальные и звуковые мотивы — капающая вода, лай собак, колокольчики — плавно переносятся из России в Рим и наоборот. Тарковский отвязывает свое повествование от любых фиксированных пространственных координат; его зрители теряются в густой паутине пространственных ассоциаций и деталей. Как и Макарова, Горчакова расстреливают спящим в течение длительного периода времени. Тарковский представляет нам своего рода смерть-в-жизни, персонажа, который даже в Риме не может избавиться от своей экзистенциальной скуки.

Как и Макарова, Горчакова расстреливают спящим в течение длительного периода времени. Тарковский представляет нам своего рода смерть-в-жизни, персонажа, который даже в Риме не может избавиться от своей экзистенциальной скуки.

Характерно, что другой главный герой фильма, Доменико, итальянский безумец, живущий на окраине Рима и возвещающий конец света, живет в полуразрушенном доме, увитом виноградными лозами, который открыт для непогоды. Шумный ливень периодически проникает в его жилище, сигнализируя о пороговом положении Доменико в современном мире; он ни внутри, ни снаружи, ни здесь, ни там. «Общество должно снова стать единым», — говорит Доменико позже, прежде чем поджечь себя. Смерть — это царство, лишенное двоичных файлов. Если «смерть» Макарова напомнила слова Санчо Панцо, то смерть Доменико — слова Жака Лакана: «Я мыслю там, где меня нет, следовательно, я нахожусь там, где я не мыслю». 12 Доменико вступает в «общество», которое никогда не испытывало разобщенности, о которой он оплакивает: мир мертвых. Он тоже выбирает более экстремальную версию побега.

Он тоже выбирает более экстремальную версию побега.

Открытый дом Доменико, кроме того, направляет включение органики в проекты движения «Бумажная архитектура», которое свободно вплетало природные элементы в металл, камень и пластик, обычные материалы, используемые для строительства зданий. Стихийный мир оказывал восстанавливающее воздействие на гиперрационалистическую планировку модернистской советской архитектуры, организовавшей озеленение лишь постольку, поскольку это «максимизировало» благоустроенность и живописность района. Дом Доменико в Nostalghia , напротив, проявляет природу до ее приручения. Он даже содержит внутри себя макет итальянской деревни, который сливается с пейзажными снимками Тарковского. Это пространство в пространстве — также видное в следующем фильме Тарковского « Жертвоприношение » ( Ofret , 1986) — рифмуется с дезориентирующими зданиями, похожими на ленты Мёбиуса, в «Бумажной архитектуре».

Но это Ностальгия последний кадр, захватывающий образ русской дачи, дача , расположенная в итальянском аббатстве, аббатстве Сан-Гальгано в Тоскане, представляет собой ярчайший пример влияния «Бумажной архитектуры» на позднесоветское кино, архитектурную связь, которая ускользнула от внимания ученых, несмотря на исчерпывающее критическое внимание фильма. 13 Эта (мета-)физически разрозненная структура воплощает в себе трансцендентальную тоску, ностальгию , по миру без разделения, по временам до падения Вавилонской башни (таким образом, предвещая культурные и языковые распри, которые поглотят Восточная Европа после распада Советского Союза несколько лет спустя). Этот образ удивительно напоминает небесные, но туманные башни, запечатленные на холсте Юрием Аввакумовым, 14 Самый выдающийся практик и теоретик бумажной архитектуры, опиравшийся на фантасмагорические работы итальянского дизайнера восемнадцатого века Джованни Пиранези.

13 Эта (мета-)физически разрозненная структура воплощает в себе трансцендентальную тоску, ностальгию , по миру без разделения, по временам до падения Вавилонской башни (таким образом, предвещая культурные и языковые распри, которые поглотят Восточная Европа после распада Советского Союза несколько лет спустя). Этот образ удивительно напоминает небесные, но туманные башни, запечатленные на холсте Юрием Аввакумовым, 14 Самый выдающийся практик и теоретик бумажной архитектуры, опиравшийся на фантасмагорические работы итальянского дизайнера восемнадцатого века Джованни Пиранези.

Притягательная красота башни Тарковского противостоит стандартизированным условностям послевоенной застройки, которые ставят во главу угла эффективность и скромность (рис. 3 ) . Стремление Горчакова (и Тарковского) к психической творческой свободе обретает материальную форму здесь, в Ностальгии , в форме камня, травы, дерева и неба. Тарковский использует элементы как строительные блоки, чтобы «построить» разум Горчакова на экране. На архитектурный импульс изобразительного языка Тарковского намекает название его книги по теории кино, своего рода кинематографического манифеста, Запечатленное время , или, по-английски, Ваяние во времени . Рис. 3 и пространство. Как и в фантастических планах «Бумажных архитекторов», ансамбль Тарковского несостоятелен по замыслу. Он упивается собственными причудами, прежде чем раствориться в небытии, как Ностальгия режет на черный. Несмотря на то, что эта русско-римская башня сделана из камня, воздуха и земли, она признает свою эфемерность, свою мнимость. Он монументализирует то, чего нет в архитектурном режиме современного мира: эксцентричность и фантазию. Неудивительно, что Сартр однажды назвал искусство Тарковского упражнением в социалистическом на -реализме. 15 Суть в непрактичности. Вкупе со стремлением к вечности башня Тарковского, подобно хлипкости бумаги, очень хрупка. Это неприкосновенный эфир воображения, эскапистское сооружение, колеблющееся между пропастью, отделяющей нематериальное от материального.

На архитектурный импульс изобразительного языка Тарковского намекает название его книги по теории кино, своего рода кинематографического манифеста, Запечатленное время , или, по-английски, Ваяние во времени . Рис. 3 и пространство. Как и в фантастических планах «Бумажных архитекторов», ансамбль Тарковского несостоятелен по замыслу. Он упивается собственными причудами, прежде чем раствориться в небытии, как Ностальгия режет на черный. Несмотря на то, что эта русско-римская башня сделана из камня, воздуха и земли, она признает свою эфемерность, свою мнимость. Он монументализирует то, чего нет в архитектурном режиме современного мира: эксцентричность и фантазию. Неудивительно, что Сартр однажды назвал искусство Тарковского упражнением в социалистическом на -реализме. 15 Суть в непрактичности. Вкупе со стремлением к вечности башня Тарковского, подобно хлипкости бумаги, очень хрупка. Это неприкосновенный эфир воображения, эскапистское сооружение, колеблющееся между пропастью, отделяющей нематериальное от материального. Этот образ обнажает двойственное отношение кино к реальности. Он заманивает нас альтернативными временными пространствами, но не может предоставить доступ. Раздразненные кинематографом фантазии существуют там, где нас нет, и доступны, пожалуй, только когда нас нет. Затемненное, похожее на сон состояние кинотеатра по-своему побуждает зрителей пройти тот же процесс саморастворения, который испытали Макаров и Горчаков перед тем, как фильм становится черным, встряхивая нас «пробуждая», возвращая нас в то время, когда мы находятся.

Этот образ обнажает двойственное отношение кино к реальности. Он заманивает нас альтернативными временными пространствами, но не может предоставить доступ. Раздразненные кинематографом фантазии существуют там, где нас нет, и доступны, пожалуй, только когда нас нет. Затемненное, похожее на сон состояние кинотеатра по-своему побуждает зрителей пройти тот же процесс саморастворения, который испытали Макаров и Горчаков перед тем, как фильм становится черным, встряхивая нас «пробуждая», возвращая нас в то время, когда мы находятся.

Фантасмагорические замыслы, которые Ностальгия объединяет с движением Бумажной Архитектуры, только усилились в кинематографе позднесоветского андерграунда как реформистская программа Горбачева (которая оформлялась архитектурно, перестройка ) поставила Советский Союз на грань распада. Разрушительные, иллюзорные топографии, полные хаоса и бродяг, плавающих между своего рода состоянием бодрствования и грезами, определяют канонические андеграундные работы советского кинематографа до осени, такие как « Астенический синдром » Киры Муратовой (« Астенический синдром », 1988), Алексея Германа. Мой друг Иван Лапшин ( Мой друг Иван Лапшин , 1984) и Happy Days 9 Алексея Балабанова0004 ( Счастливые дни , 1991), в котором, в частности, циклически курсирует сумрачными улицами Ленинграда, города на грани взрыва, фокусом на заброшенных домах, ветшающих имперских фасадах, бумаге и картоне, жуликом-ежом, и бесцельные — и безымянные — психиатрические больные (рис. 4, 5). Эта городская топография превращается в своего рода импрессионистский кошмар, который придает зловещий оттенок причудливым проектам бумажной архитектуры. Как пишет Нэнси Конди: «Город Балабанова — это металлический ид, аморальный, первобытный, принужденный к приобретению и удовлетворению […] Безымянный, преходящий герой Happy Days шаттлы между домом проститутки с борделем и кладбищем. 16 Весь фильм Балабанова — это своеобразное кривое зеркало иллюзорных пространств, переносящее зрителей в иной (нижний) мир, выступающий мощной метафорой своего неопределенного времени.

Мой друг Иван Лапшин ( Мой друг Иван Лапшин , 1984) и Happy Days 9 Алексея Балабанова0004 ( Счастливые дни , 1991), в котором, в частности, циклически курсирует сумрачными улицами Ленинграда, города на грани взрыва, фокусом на заброшенных домах, ветшающих имперских фасадах, бумаге и картоне, жуликом-ежом, и бесцельные — и безымянные — психиатрические больные (рис. 4, 5). Эта городская топография превращается в своего рода импрессионистский кошмар, который придает зловещий оттенок причудливым проектам бумажной архитектуры. Как пишет Нэнси Конди: «Город Балабанова — это металлический ид, аморальный, первобытный, принужденный к приобретению и удовлетворению […] Безымянный, преходящий герой Happy Days шаттлы между домом проститутки с борделем и кладбищем. 16 Весь фильм Балабанова — это своеобразное кривое зеркало иллюзорных пространств, переносящее зрителей в иной (нижний) мир, выступающий мощной метафорой своего неопределенного времени.

Рисунки 4 и 5

Таким образом, кино позднесоветского андеграунда во многом позаимствовало свою эстетику у альтернативной, подземной ветви советского дизайна, которая процветала в период культурного и архитектурного застоя, «Бумажная архитектура». Проекты этого движения передавали через грамматику градостроительства стремление к психическому бегству, своего рода метафизической трансцендентности, которую не могла вместить застроенная среда позднесоветской эпохи с ее стремлением к рационализации и монохромным видом. Эти конструкции заменили наземные строительные материалы стихийными, причудливыми материалами, такими как алмаз, песок, воздух, тени и дерево, которые построили мир фантазий, не заботящийся о собственной материализации, мир хрупкий, как папье-маше. .

Точно так же несколько корифеев позднесоветского кино с помощью пространственных инструментов кинематографа построили на экране столь же хрупкие и фантастические конструкции, происшедшие из движения «Бумажная архитектура». Эти кинематографические места также жаждали опыта психической детерриториализации, что, возможно, лучше всего выражено в пейзажном снимке комнаты, полной песчаных дюн, охраняемой исчезающей белой птицей в «Сталкере » Тарковского . Однако эти образы и архитектурные чертежи не были обычными фантазиями беглеца. Все эти образы тесно связаны со смертью и саморазрушением. Это не просто образы, противоречащие реальности, но и пропагандирующие ее отрицание. Эти мечты о вечности и единстве, на мгновение утешающие художников и персонажей, лишь усугубляют существовавшее ранее недовольство, напоминая зрителям о табуированном стремлении, которое занимало философов с античных времен: подземном желании человека к смерти. Пока мы подчинены времени, и это подчинение наиболее сильно проявляется в уверенности, что мы должны умереть, мы не можем быть в покое, а мир нуждается в вечности, которую может обеспечить только небытие.

Эти кинематографические места также жаждали опыта психической детерриториализации, что, возможно, лучше всего выражено в пейзажном снимке комнаты, полной песчаных дюн, охраняемой исчезающей белой птицей в «Сталкере » Тарковского . Однако эти образы и архитектурные чертежи не были обычными фантазиями беглеца. Все эти образы тесно связаны со смертью и саморазрушением. Это не просто образы, противоречащие реальности, но и пропагандирующие ее отрицание. Эти мечты о вечности и единстве, на мгновение утешающие художников и персонажей, лишь усугубляют существовавшее ранее недовольство, напоминая зрителям о табуированном стремлении, которое занимало философов с античных времен: подземном желании человека к смерти. Пока мы подчинены времени, и это подчинение наиболее сильно проявляется в уверенности, что мы должны умереть, мы не можем быть в покое, а мир нуждается в вечности, которую может обеспечить только небытие.

Стремление к вневременности и цельности, обещанное пространственными и кинематографическими текстами позднесоветского андеграунда, осуществимо только там и тогда, где и когда нас нет: во сне, в облаках, в кино и, в темноте, в смерти. Экран стал динамичной площадкой архитектоники, пространством бегства, на котором нашли пристанище новые пространственные образы, пристанище явно не из этого жизненного мира.

Экран стал динамичной площадкой архитектоники, пространством бегства, на котором нашли пристанище новые пространственные образы, пристанище явно не из этого жизненного мира.

Литература

1.

Тарас Сасс, «Полеты во сне и наяву», 25-и-кадр: независимый журнал о кино (22 августа 2009 г.)): http://www.25-k.com/page-id-158.html [По состоянию на 1 апреля 2021 г.].

2.

Теоретическое обсуждение идей присутствия и вне (вных) в позднесоветской культуре см. Алексей Юрчак, Все было навсегда, пока этого не стало: Последнее советское поколение (Принстон: Принстон Университетское издательство, 205): 126–157.

3.

Кэтрин Кук, «Пикник на обочине или работа на будущее?» AA Files № 18 (1989): 15-16.

4.

Константин Бойм, «Записки из подполья», ID, Magazine of International Design 36, no. 3: 28-41.

5.

http://artoblaka.ru/blog/bumazhnaya-arhitektura-utopichnyie-fantazii-n/ [Проверено 20 апреля 2021].

6.

Фабьен Балет, «À fleurets mouchetés: L’architecture sous le glacis brejnévien», Cahiers du monde russe 54, № 1-2 (2016): 16.

7.

Джейми Гэмбрелл, «Бродский и Уткин: Архитекторы воображения», Информационный бюллетень The Print Collector’s Newsletter 21, № 4 (сентябрь-октябрь 1990 г.): 125.

8.

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-11-11-ca-974-story.html [По состоянию на 20 апреля 2021 г.].

9.

Джулиана Бруно, Атлас эмоций: путешествия в искусство, архитектуру и кино (Лондон: Verso, 2002), 27.

10.

М. де Сервантес, Дон Кихот, пер. Джон Ормсби (Нью-Йорк: Нортон, 1981), 801.

11.

https://www.youtube.com/watch?v=DEQeIRLxaM4 [Проверено 20 апреля 2021 г.].

12.

Лакан, Экрис: Избранное, пер. Алан Шеридан (Routledge: London: 2001), 166.

13.

Стефан Шмидт В., «Соматография и кино: ностальгия как навязчивое воспоминание, показанное в ностальгии Тарковского», Журнал эстетики и феноменологии 3.1 (2016): 27-41; Кристи Л. Бернс, «Ностальгия Тарковского: отказ от современности, переосмысление красоты», Cinema Journal 50.2 (2011): 104-22.

14.

https://snob.ru/entry/174903/ [Проверено 20 апреля 2021].

15.

Жан-Поль Сартр, «Обсуждение критики «Детства Ивана», пер. Мадан Гопал Сингх, первоначально опубликовано в 1962 году, ностальгия: http://www.nostalghia.com/TheTopics/Sartre.html [Проверено 1 апреля 2021 года].

16.

Нэнси Конди, Российский имперский след: новейшее русское кино (Оксфорд: издательство Оксфордского университета, 2009 г.), 222; 226.

100 лет массового жилищного строительства в России

100 лет массового жилищного строительства в России

ул. Горького (ул. Тверская), Москва, 1978 г. Изображение предоставлено Василием Егоровым, ТАСС

Горького (ул. Тверская), Москва, 1978 г. Изображение предоставлено Василием Егоровым, ТАСС

- 90930 23 июля

Историю массового жилищного строительства в России можно разделить на несколько отчетливых периодов, каждый из которых проявляется своим специфическим типом жилой застройки. Эти дома показывают, какой образ жизни, уровень комфорта, стоимость строительства и отличительные черты считались предпочтительными в то или иное десятилетие. На каждом новом этапе были свои эксперименты и были свои достижения, которые в совокупности можно рассматривать как череду уроков, открытий и опытов, помогающих понять специфику российского типового жилья.

Предоставлено КБ Стрелка

1917-1930: Первые попытки, первые опыты

Октябрьская революция внесла ряд изменений в жилищную политику России, определив ее развитие на многие годы вперед. Двумя декретами 1918 г. — «Об отмене частной собственности в городах» и «О социализации земли» — возникли так называемые коммунальные квартиры. Государственная собственность стала занимать большую долю в общем жилищном фонде и стройках страны; советская власть также взяла на себя задачу распределения жилья между людьми.

Государственная собственность стала занимать большую долю в общем жилищном фонде и стройках страны; советская власть также взяла на себя задачу распределения жилья между людьми.

В 1920-х годах начал формироваться новый тип дешевого массового жилья. Строительный комитет РСФСР первым в истории страны приступил к разработке модели типового дома в соответствии с современными требованиями и с использованием научного подхода. Помимо прочего, властями был проведен ряд различных конкурсов, в результате которых в итоге были созданы принципиально новые типы жилья, начиная от домов-коммун и заканчивая так называемыми городами-садами.

Микрорайон Шаболовка, Москва, 1929 г. Изображение предоставлено pastvu.ru

По плану местный житель мог провести всю свою жизнь в этом микрорайоне, не испытывая нужды ни в чем за его пределами: в этом месте были магазины, питомники, школы, институт с общежитиями, завод и даже крематорий. Хавско-Шаболовский жилой массив был важной частью района. Тринадцать его корпусов располагались под прямым углом друг к другу и под углом 45 градусов к центральным улицам. Эта особенность обеспечивала хорошее освещение и создавала закрытую дворовую систему. Балконы и плохие гостиные выходили на южные фасады, а кухни и ванные комнаты были спроектированы так, чтобы смотреть на север. Каждый ряд домов имел свою цветовую гамму. Общественное здание разместили в центре района.

Эта особенность обеспечивала хорошее освещение и создавала закрытую дворовую систему. Балконы и плохие гостиные выходили на южные фасады, а кухни и ванные комнаты были спроектированы так, чтобы смотреть на север. Каждый ряд домов имел свою цветовую гамму. Общественное здание разместили в центре района.

1935-1955: Изящный декор и высокие потолки: нескромное очарование сталинки

В начале 1930-х открытый конкурс на проект Дворца Советов и нового сталинского генплана Москвы (1935) ознаменовал архитектурный сдвиг к эксплуатации классического наследия. Сначала распрямить, расширить и застроить свои проспекты торжественными ансамблями предстояло городу Москве, а затем этому примеру последовали и многие русские города. Художественные черты в зданиях, да и в районе в целом, стали приоритетными. После Второй мировой войны эта тенденция усилилась; правда, многоэтажные дома стали менее распространены, а деревянное строительство вновь обрело свою актуальность.

Освоение технологии изготовления элементов конструкций в заводских условиях (а не прямо на стройке) — огромный прорыв этого периода. Но многие проекты по-прежнему выполнялись по собственному неповторимому индивидуальному проекту, что обеспечивало разнообразие жилищной архитектуры того времени.

Но многие проекты по-прежнему выполнялись по собственному неповторимому индивидуальному проекту, что обеспечивало разнообразие жилищной архитектуры того времени.

В 1949 году была введена так называемая типовая планировка: этот подход полностью отказывается от идеи отдельного проекта для каждого проекта и принимает прямо противоположное ей — концепцию проектирования, предполагающую работу со стандартными типами домов и серийными планами.

На Тверской улице впервые в России опробована ускоренная (индустриальная) технология строительства: несколько бригад рабочих с разной квалификацией переходят с одного объекта на другой по очереди, каждый выполняет свою задачу.

В результате удачного эксперимента дом № 4 по улице Горького идеально вписался в рельеф дороги: на всех трех участках жилые дома занимают пять этажей, а высота первых этажей отведена под магазины. и места питания, разные. Цоколь и портал облицованы полированным гранитом, жилые стены — сборной плиткой; во внутреннем убранстве использовались лепнина и скульптура.

1955-1960: Хрущевская формула: Компактное жилье и появление «микрорайонов»

После знаковой речи Никиты Хрущева 1955 года и указа «О ликвидации излишеств в планировке и строительстве» российская жилищная отрасль начала сдвигаться к гораздо более простой, менее напористой архитектуре и более дешевому строительству. Также было решено задействовать пустующие земли под крупные недорогие жилые микрорайоны — то есть микрорайоны — вместо того, чтобы продолжать дорогостоящее строительство в центре города.

Поскольку быстро развивающаяся промышленная технология предполагала единообразие конструкции, от индивидуального планирования пришлось практически отказаться. В 1959 году в Советской России был создан первый ДСК — Домостроительный комбинат, а в дальнейшем должно было появиться более 400 таких заводов.

Чтобы выполнить обещание «Каждой семье — отдельная квартира!», в СССР нужно было строить максимально просто и компактно; в то же время ожидаемый срок службы этих сооружений оценивался примерно в 20 лет.

Домовая линия К-7 сдала первую и самую дешевую массовую пятиэтажку; на строительство такого дома ушло всего 12 дней. Конечно, у такого типа жилья были и минусы, такие как проходные комнаты и отсутствие балконов. Эти проблемы были пересмотрены и исправлены в более поздних версиях K-7.

9-й квартал Ново-Черемушкинского района (1956–1958). Изображение предоставлено Джоном Уильямом Репсом, Библиотека изящных искусств, Корнельский университет

В 1956 году в СССР был проведен общенациональный конкурс на лучшие проекты экономичных типов многоквартирных домов. Экспериментальный 9По решениям, представленным на этот конкурс, был спланирован и заложен чертеж квартала в районе Новые Черемушки. Строительство нового района заняло 22 месяца; территория служила испытательным полигоном для 14 типов зданий (в каждом из них использовались разные планировки и материалы) и имеет высоту до пяти этажей.

Стремясь компенсировать маленькие квартиры, большое внимание уделялось просторным дворам. Эти пространства были оборудованы специальными зонами отдыха, детскими площадками, ландшафтным дизайном, площадками для выбивания ковров, детскими бассейнами. Архитектурная планировка микрорайонов исключала сквозное движение, и в каждом квартале были свои ясли, детский сад, школа, столовая, магазины, кинотеатр, дом быта, телефонная станция, гаражи.

Эти пространства были оборудованы специальными зонами отдыха, детскими площадками, ландшафтным дизайном, площадками для выбивания ковров, детскими бассейнами. Архитектурная планировка микрорайонов исключала сквозное движение, и в каждом квартале были свои ясли, детский сад, школа, столовая, магазины, кинотеатр, дом быта, телефонная станция, гаражи.

1960-1980 гг. Брежневские дома: тенденция та же, комфорт выше

В этот период большое внимание уделялось строительству высотных домов, а также внедрению улучшенных типов жилья. Эта эпоха породила квартиры с 1-5 изолированными комнатами, предоставляя жилье разным семьям. Кроме того, отдельные серии допускали гибкие планировки квартир.

В конце 70-х годов в повестку дня жилищной политики встала задача восстановления и реконструкции довоенного и раннего послевоенного жилого фонда. Гостиницы и общежития составили большую часть этих новых проектов. Однако жилищные проблемы по-прежнему остаются серьезной и насущной проблемой. В 1986, с целью решения этой серьезной проблемы правительство приняло специальную программу под названием «Жилище-2000», но она так и не была реализована в полной мере.

В 1986, с целью решения этой серьезной проблемы правительство приняло специальную программу под названием «Жилище-2000», но она так и не была реализована в полной мере.

Северное Чертановский р-н. Изображение предоставлено glokaya_kuzdra / lori.ru