Кто и зачем придумал термин «Татаро-монгольское иго». Иго это определение в древней руси

Монгольское иго и его последствия • Arzamas

Как Орда изменила Русь

Автор Антон Горский

В массовом историческом сознании тема монгольского нашествия XIII века и последующих отношений Руси с Ордой является одной из тем, вызывающих наибольший интерес и сильный эмоциональный отклик. Традиционно русско-ордынские отношения было принято характеризовать через понятие «иго».

Долгое время это «иго» обозначалось, как правило, определением «монголо-татарское» или «татаро-монгольское», но к концу XX столетия, чтобы избежать ассоциаций с современными народами, монголами и татарами, утвердилось словосочетание «ордынское иго», то есть по названию государства, «Ордынь». Ныне же понятие «иго» в научных трудах постепенно выходит из употребления. Большинство современных исследователей его не применяют или употребляют как минимум в кавычках. Дело в том, что эта характеристика русско-ордынских отношений не принадлежит современникам событий, как можно было бы подумать. Впервые она встречается у польского хрониста Яна Длугоша под 1479 годом в латинской форме — «iugum», в России же слово «иго» для обозначения отношений с Ордой появляется только в XVII столетии, то есть тогда, когда эти отношения уже стали далеким прошлым. У современников же, авторов XIII, XIV, XV веков, встречаются разные оценки гнета со стороны Орды, и достаточно эмоционально окрашенные: это, скажем, «лютое томление бесерменское», «насилье» («бысть ослаба Руси от насилья бесермен»), «неволя» («тогда были все князья в неволе татарской»), «работа» (в смысле «рабство» — «горькая работа от иноплеменников»), но какого-то универсального понятия не существовало. Поэтому с научной же точки зрения точнее говорить о «системе зависимости русских земель от Орды».

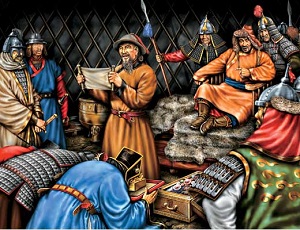

Но если термин «иго» не встречается у современников событий и не годится как научное понятие, это не значит, конечно, что не было явления, которое им традиционно обозначали (как это нередко утверждается в современной околонаучной публицистике). Зависимость русских земель от Орды, несомненно, имела место и осознавалась людьми той эпохи как зависимость тяжелая. Об этом говорят и приведенные выше определения: «томление», «насилье», «неволя», «рабство» — все это указания на крайне высокую степень угнетения. Тем не менее не все в этом вопросе ясно. В науке изучались в первую очередь политические отношения русских земель и Орды. Сама же система властвования, ее институты, экономическая сторона исследованы много меньше. Причина — относительная бедность сведений источников. Определенная ясность существует только по поводу одного из проявлений зависимости — утверждения ханами русских князей на их столах путем выдачи грамот, ярлыков. С 1243 года, когда в ставку к Батыю был вызван владимирский великий князь Ярослав Всеволодович (отец Александра Невского), и по середину XV века источники содержат множество известий о поездках князей к ханам в Орду за ярлыками на княжение, о княжеских спорах по поводу этих ярлыков и т. п. Что же касается системы податей, функций ордынских должностных лиц, связанных с Русью, — здесь сведений немного, и имеют место определенные сложности в интерпретации.

В подобных случаях может помочь сравнительно-исторический подход. Завоевания монголов в XIII столетии охватили огромные пространства, почти всю Евразию — от Кореи, Китая и Индокитая на Востоке до Среднего Подунавья, то есть Центральной Европы, и Малой Азии на Западе. Сведения о монгольских походах и их последствиях для разных стран отразились в источниках разноязычных: китайских, корейских, арабских, персидских, армянских, сирийских, грузинских, греческих, русских, венгерских, польских, немецких, итальянских, английских, французских. Рассмотрение особенностей монгольской власти в разных регионах способно пролить в какой-то мере свет и на изучение ее характера на Руси.

Монгольская империя использовала в своей экспансии две основных модели управления завоеванными территориями — прямое управление, через утверждение собственной администрации на завоеванной земле, и управление через местных правителей: когда сохраняются местные князья, и через их посредство осуществляется господство. Обе модели были применены и в Восточной Европе после вторжения Батыя, которое произошло в 1236–1242 годах. Степная зона от реки Урал до Дуная перешла под непосредственную власть монголов, элита местного кочевого населения — половцев — была уничтожена. То же произошло и в Волжской Булгарии, государстве, которое располагалось в Среднем Поволжье, и население которого было оседлым, как и население Руси. Русские земли оказались под опосредованным — с сохранением местных князей — управлением, как и многие другие государства, оказавшиеся на крайних пределах монгольской экспансии, — Корея, страны Юго-Восточной Азии, государства Закавказья и Малой Азии, Дунайская Болгария. Эти страны, где после завоевания были сохранены местные правители, рассматривались потомками Чингисхана как плацдарм для дальнейших завоеваний: за Кореей должна была быть покорена Япония, за Закавказьем и Малой Азией — Сирия и Египет, за Русью — Польша и Венгрия. Планам этим, несмотря на неоднократные вторжения монгольских войск в перечисленные государства, не было суждено осуществиться, но система «опосредованного» управления для стран, дальше которых экспансия монголов не продвинулась, стала со временем традицией.

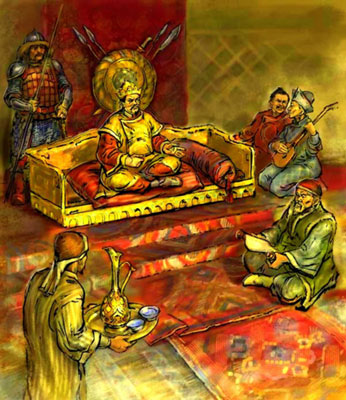

Сначала русские земли зависели как от ханов улуса Джучи (Золотой Орды), так и от великих монгольских ханов, сидевших в Каракоруме, столице Монгольской империи, но с 1260-х годов Золотая Орда фактически отделяется от Монгольской империи и сохраняется только зависимость русских земель от нее. Эта зависимость выражалась в утверждении русских князей ханами на их столах путем выдачи грамот-ярлыков на княжение, в выплате податей (главной из которых был подушный налог, называемый на Руси «выходом») и обязанности русских князей оказывать ханам военную помощь (правда, эта обязанность прослеживается только до середины XIV века, позже таких фактов не было). Ярлыки на княжение были действенным средством держать русских князей в повиновении, потому что давали возможность поддерживать между ними конкурентную борьбу за власть; правители Орды стремились не допускать чрезмерного усиления одних князей за счет других. Автор житийной Повести о князе Михаиле Ярославиче Тверском, убитом в ставке хана Узбека в 1318 году, ярко выразился по этому поводу: «Обычаи бе поганыхъ и до сего дни: вмещущи вражду между братиею князи русскыми, себе множаишая дары възимають» — то есть сеют вражду между русскими князьями и получают от них при этом дары, которые князья приносили в ханскую ставку, для того чтобы заслужить милость хана или людей из его окружения и получить искомый ярлык. Для регулирования сбора податей завоевателями были проведены переписи населения: в Южной Руси уже в 1240-е годы, вскоре после похода Батыя, в большинстве других — в конце 1250-х годов, когда такое мероприятие проводилось практически во всех завоеванных монгольскими ханами странах — от Ближнего Востока до Китая. Обязанность участвовать в военных походах монголов распределялась в разных русских землях по-разному: князья Северо-Восточной Руси привлекались к таким походам относительно нечасто, а вот правителей Юго-Западной Руси (Галицко-Волынской земли), которая граничила с государствами Центральной Европы и с Литвой, во второй половине XIII века постоянно привлекали к участию в походах на Литву, Польшу и Венгрию.

При этом в разных русских землях (а Русь в середине XIII века не представляла собой единства, существовало более десятка фактически самостоятельных государств, «земель») во второй половине XIII века отмечаются неодинаковые варианты властвования монгольских правителей. В наиболее жесткие условия была поставлена Киевская земля, поскольку Киев, сохранявший вплоть до нашествия Батыя статус общерусской столицы, хотя и номинальный, рассматривался завоевателями как главный город всей Руси. Здесь было обложено данью все мужское население независимо от возраста, для контроля над сбором дани в Киеве был посажен монгольский чиновник — баскак. Ненамного более мягкий режим был установлен для Северо-Восточной Руси — Суздальской земли, где обложение данью коснулось только взрослого мужского населения, а баскачество хоть и существовало, но было отменено достаточно скоро, к концу XIII века. Относительно более мягкие формы зависимости отличали земли, находившиеся на периферии завоеванной монголами в Восточной Европе территории, — Новгородскую (северо-запад Руси) и Галицко-Волынскую (юго-запад Руси). Здесь не вводился институт баскачества, а дань с самого начала собиралась самими русскими князьями, а не ордынскими сборщиками. Но надо сказать, что такой порядок с конца XIII века установился и в Северо-Восточной Руси — там тоже дань стали собирать сами местные князья.

Правитель Орды, хан, на Руси именовался «царем» — это был титул более высокий, чем у кого-либо из русских князей, который соответствовал западноевропейскому «император» и византийскому «василевс». Власть ордынского хана, царя, со временем стала восприниматься как традиционная и считалась на Руси в определенной степени легитимной, законной. Способствовал ее длительному сохранению и другой фактор: на Руси долго, вплоть до середины XV столетия, сохранялось опасение, что в Орде решат отойти от «опосредованного», с сохранением местных князей, властвования, и перейти к непосредственному владычеству в русских городах. В частности, такое опасение отразилось в некоторых памятниках, посвященных Куликовской битве 1380 года, где утверждается, что правитель Орды Мамай намеревался тогда не просто разорить Русь, а непосредственно поселиться на ней, а население обратить в мусульманскую веру. В его уста вкладывали такие слова: «Приму землю Русскую, и разорю церкви христианские, и веру их на свою переложу, и велю кланяться своему Махметю». Иногда это утверждение принимается за чистую монету в публицистике, но на самом деле, конечно, таких планов у Мамая не было. Однако это опасение — что будет уставновлено прямое правление Орды на территории Руси, — оно некоторое время еще жило в русских землях.

Вопрос о том, какова роль иноземного нашествия и ига в судьбах Руси, издавна принадлежит к числу дискуссионных, вызывающих споры в науке. Можно выделить (достаточно условно) три группы исследователей. Первая — это те, кто признает очень значительное воздействие завоевателей на развитие Руси, выразившееся в создании благодаря им единого Русского (Московского) государства. Основоположником такой точки зрения был Николай Карамзин. Своеобразным развитием такого подхода стали в XX веке взгляды так называемых «евразийцев», полагавших, что Русь после завоевания вошла в особую евразийскую цивилизацию, что спасло ее от поглощения католической Европой. Другие историки (среди них Сергей Соловьев и Василий Ключевский) оценивали воздействие завоевателей на внутреннюю жизнь древнерусского общества как крайне незначительное, и полагали, что все процессы, шедшие во второй половине ХIII и в XIV веке, либо вытекают из тенденций предшествующего периода, либо, если являются новыми, то возникают независимо от Орды. Наконец, для многих исследователей характерна в определенной мере «промежуточная» позиция, согласно которой влияние завоевателей расценивается как заметное, но не определяющее для развития страны. Такая точка зрения преобладала в отечественной историографии советского периода. Воздействие завоевателей рассматривалось тогда как исключительно негативное, тормозящее развитие Руси, в том числе и процесс объединение земель; создание единого государства, с этой точки зрения, произошло не благодаря, а вопреки Орде.

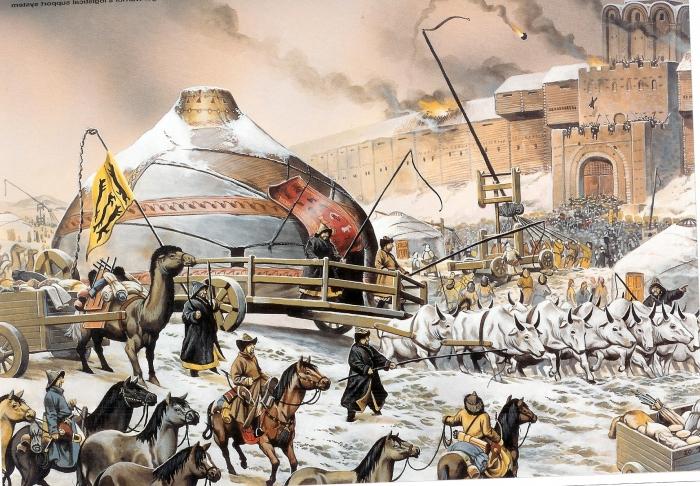

При оценке воздействия завоевания на русское общество следует разделять непосредственные и долгосрочные последствия. Что касается первых, то, разумеется, нашествие Батыя и последующие походы имели катастрофические последствия в виде массовой гибели и пленения людей, уничтожения в пожарах культурных ценностей — как книг, так и памятников живописи и зодчества. В середине XIII века было разрушено примерно две трети крупнейших городов, причем из разоренных в свою очередь примерно такой же процент, около двух третей либо не возродились вовсе после разрушения, либо потеряли прежнее свое значение. При этом некоторые города разорялись не только во время нашествия Батыя, но и в результате последующих походов, начинавшихся в силу тех или иных политических обстоятельств. Так, Владимир разорялся три раза: помимо разрушения в 1238 году во время нашествия Батыя — еще и в 1293 и 1410 годах. Москва — тоже три раза, во время похода Батыя в 1238 году, а затем в 1293 и 1382 годах. А, скажем, Переяславль-Залесский и вовсе пять раз подвергся разорению. Разумеется, тяжелым бременем на страну ложились установленные завоевателями налоги. В результате были утрачены некоторые ремесленные технологии, на несколько десятилетий прекратилось каменное храмовое строительство.

Сложнее вопрос о долгосрочных последствиях, о том, насколько перемены, происходившие в русском обществе в XIII–XV веках, были связаны именно с воздействием Орды. Если говорить о культуре русских земель, то влияние завоевателей в целом можно оценить как минимальное. Здесь взаимосвязям препятствовал религиозный барьер между христианской Русью и сначала языческой, а затем мусульманской Ордой. Существовали и различия хозяйственно-экономического порядка: на Руси главным занятием населения было земледелие, в Орде кочевое скотоводство соседствовало с крупными торговыми городами. Заимствования имели место в той сфере, где эти два общества постоянно вступали в соприкосновение, — в военном деле. Можно, конечно, допустить, в какой-то мере под ордынским влиянием на Руси происходило то, что условно можно назвать «ожесточением нравов». Именно в ордынскую эпоху в русской литературе исчезает ранее существовавшее резко непримиримое отношение к убийству как средству политической борьбы; с другой стороны, на Руси распространяется смертная казнь как правовая норма (чего не было в домонгольский период). Но определить степень этого воздействия сложно, потому что, скажем, смертная казнь применялась не только монголами и затем в Орде, но и у западных соседей Руси существовала.

Что касается политической структуры, то если накануне нашествия на Руси существовало более десятка «земель» — самостоятельных политических образований, то к концу XV века, когда прекратилась власть Орды над Северо-Восточной Русью, на их месте мы видим фактически всего два государства, причем очень крупных по размерам: это Великое княжество Московское (включившее в себя северные и восточные русские земли — Суздальскую, Новгородскую, часть Смоленской и Черниговской) и Великое княжество Литовское, в состав которого вошли западные и большая часть южных русских земель. Если до нашествия пределы земель были стабильными, то в ордынскую эпоху происходит, таким образом, крупномасштабный территориальный передел, и карта русских земель меняется полностью. Причем приобретения в ходе этого территориального передела делали не только московские и литовские, но и многие другие князья.

Однако из этого никак не следует, что образование единого государства — Московского, получившего затем название Россия, — произошло благодаря Орде. Исследования показывают, что поддержка Ордой московских князей была далеко не постоянной. Напротив, ханы стремились соблюдать баланс, не допускать усиления одних русских князей за счет других. Кроме того, крайне редки были случаи, когда территориальные изменения на Руси происходили по инициативе правителей Орды, — обычно инициатива исходила от самих князей (русских или литовских), а ханы только поддерживали (а бывало, что и не поддерживали) ее. Но, конечно, само наличие с 1240-х годов центра верховной власти в Восточной Европе за пределами Руси создавало возможность этого территориального передела. Претенденту на то или иное княжество нужно было предъявить претензии на него и добиться поддержки своих притязаний в Орде, и князья, русские и литовские, стали активно пользоваться такой возможностью. В конце концов в этом переделе территорий более всех преуспели именно литовские и московские князья, а другие, которые временами тоже усиливались (переяславские, смоленские, тверские, суздальско-нижегородские, рязанские), в результате сошли с исторической сцены. Можно сказать, что это явление было несомненно связано с воздействием Орды, но это воздействие нужно признать не прямым, а опосредованным.

Другое опосредованное воздействие касалось общественного строя Руси. В эпоху, когда русские земли оказались под верховной властью Орды, центр русской государственности переместился из Среднего Поднепровья на северо-восток восточнославянской территории, в Суздальскую землю. Между тем на северо-востоке русских земель в большей степени, чем в Южной Руси, ощущалось негативное воздействие природно-географического фактора. Местные условия вызывали низкую урожайность земледелия и соответственно недостаточное количество прибавочного продукта, необходимого для функционирования государственных структур. Ситуацию усугубляло начавшееся в XIII столетии общее похолодание (так называемое «малое оледенение»). При этом значительная часть и без того скромного прибавочного продукта теперь уходила за пределы страны в виде ордынской дани — «выхода». Русская государственность была поставлена, таким образом, в тяжелые экономические условия. Это неминуемо вело к большей, чем в «киевскую» эпоху, «жесткости» структур формирующегося вокруг Москвы в XIV–XV веках государства, к тенденции укрепления в нем единовластия правителя, великого князя. С точки зрения внешнеполитической, только такой характер государства давал возможность как освободиться от ордынской зависимости (что и произошло в ходе событий 1470-х годов), так и противостоять натиску с запада, со стороны сильного Литовского государства. Но в перспективе он вел к самодержавию как форме правления и крепостничеству как системе зависимости рядового населения — эти явлениям, которые утвердятся в течение XVI–XVII веков, затем, в Новое время, станут тормозить развитие страны.

arzamas.academy

Кто и зачем придумал термин «Татаро-монгольское иго»

Витиеватые споры, на сайте «Завтра», о Революциях 1917 года, привычно «зарылись» в глубину веков, и вынырнули во времена Золотой Орды, где «друзья русского народа» с самодовольным причмокиванием вытащили на свет Божий жупел «Татаро-монгольском ига», доказывающий, по их мнению, что и нынешнее свободное развитие России невозможно. На это я возразил, что никакого «ИГА» никогда не было. Оппоненты, с чванливым невежеством, в вопросе о котором имеют самое смутное представление, или, практически, не знают ничего, поспешили громко заявить о своём «несогласии», подкрепляя его, как обычно, для верности, порцией крепких выражений. Ну, что ж, постараюсь раскрыть тему подробнее.

Начнём с основного утверждения: «Татаро-монгольского ига» на Руси никогда не существовало. Это не позиция упёртого русского националиста, а бесспорный исторический факт. Ни в эпоху правления, в нашей стране, Чингисидов, ни спустя века, после восстановления правления Рюриковичей, ни в одном отечественном источнике; ни в летописных, ни в государственных, ни в частных бумагах, термина «ИГО» отмечено не было (неопровержимо доказано, что слова «татарское иго», в одном из списков «Сказания о Мамаевом побоище» 1660-х годов, являются позднейшей вставкой). Также и в отечественной историографии, вплоть до середины XIX века, ни в какой форме не было такого слова и самого понятия. Не было явления, поэтому, естественно, не могло быть и термина, его обозначавшего. Возникает вопрос: как же так; явления не было, а термин появился, откуда же он взялся. Причины этого феномена надо искать не в анналах истории, а в сфере идеологических баталий, которые начались задолго до ХХ века, о чём и свидетельствует появление термина «ИГО», бросающего тень на нашу историю, и на духовно-нравственный облик всех россиян. Переходя к разгадке вопроса, вынесенного в заголовок статьи, отметим, что ответ на первую часть вопроса: «кто», – найти не так уж и сложно, а вот вторая часть, – «зачем», запутана, вернее её сознательно запутывают и тщательно скрывают. Вот и рассмотрим, как это придумали и внедрили в наше сознание.

Предтеча термина «Татаро-монгольское иго» появилась в конце XV века у наших заклятых друзей – поляков, но не сразу в нынешнем виде. В то время, путём интриг, Польша, захватила в своё управление, отторгнув у наивной православной Литвы, огромные русские территории: всю Малороссию и значительную часть Белоруссии. Требовалось колониальное освоение проглоченных земель. Поляки стали активно «переваривать» захваченные западно-русские земли, и им потребовалось доказывать, что их, поляков, власть есть спасение и счастье для русских. Но русские князья, бояре и православное духовенство, весь народ, оказывали пришельцам яростное сопротивление, не желая подчиняться диктату захватчиков. Поляки вынуждены были маневрировать в юридической и в духовной сферах; хитрить, интриговать, периодически прибегать к военной силе, но сразу, нахрапом, сломить сопротивление русских, у них не получалось. Тогда и затеяли они иезуитскую идеологическую войну. В духовной сфере началась компания эрозии православия, через внедрение Унии, которая, при сохранении внешних византийских атрибутов, духовно переподчиняла русских владычеству папы Римского. Но требовалось, ещё доказать, что польское правление, это радость и блаженство для русских, избавление их от «страданий» предыдущих правителей. Вот и стали ляхи пугать русских, что «дикие орды кочевников-чингисидов», уничтожали всех и вся на своем пути, а оставшихся в живых обращали в рабство (в действительности, крепостное закабаление русских, началось именно с приходом панов). К решению этой идеологической задачи были привлечены хроникёры и учёные польских католических университетов, которые и изобрели страшилку «Татаро-монгольского ига». Но к нынешней формулировке пришли не сразу. Первым взялся за дело краковский католический хронист (летописец, по-русски) Ян Длугош, который в 1479 году откопал латинское (откуда же ещё ему было взять!) выражение «иугум барбарум», относившееся к эпохе захвата и разорения Древнего Рима племенами германских варваров (само латинское слово «варвар» означало иностранец, и не имело, изначально, отрицательного содержания; вспомним русское женское имя «Варвара»-иностранка, Варя, Варюша, ничего негативного), но после захвата Рима, слово приобрело резко отрицательное значение. Так Длугош и описал правление Чингисидов, как «Иго варваров», попросту сняв кальку с римского термина («иугум» в латинском языке означало тяжкое ярмо и фигурально имело отрицательный смысл). Но замысловатое латинское выражение не получило широкого распространения. В начале следующего века, в 1517 году, Матвей Меховский, профессор Краковского университета и астролог, составляя Польскую хронику (в 1515—1519 гг.), получил задание от короля Сигизмунда I, подобрать для Золотой Орды какое-нибудь страшилище позабористей. И тогда, Меховский вновь обратился к термину Длугоша, но придал ему звучание ещё более зловещее, где переделал абстрактную формулу в более понятную и устрашающую: «иугум тартарику» и перевёл, чтобы понятней было, на тогдашний польский язык, который был очень схож с русским, как «иго татарское», разъясняя, специально для русских, что именно поляки спасли их от орд азиатов, поэтому панов надо любить, уважать и слушаться. Так, в польском изложении, отношения Руси и Золотой Орды, характеризовались устрашающим, ими же изобретённом словом «ИГО». Польские хроникёры рисовали страшные картины татарского разорения русских земель, когда дикие орды кочевников уничтожали на своем пути всех и вся, а оставшихся в живых обращали в рабство. С тех пор этот термин глубоко внедрился в учебники и сознание поляков, посчитавших, что они спасители неразумных русских. А вот Рейнгольд Гейденштейн, служивший статс-секретарем у другого польского короля, Стефана Батория, в записках о «Московской войне» 1578—1582 гг., специально составленных для издания в Западной Европе (Баторий широко привлекал европейцев и папу Римского, для борьбы против Ивана Грозного, постоянно применяя приёмы психологической войны), уже вовсю расписывает «иго», и как оно повлияло на русский характер. Но, т.к. европейцы тогда ещё не забыли монгольского погрома, термин был приспособлен «для европейского потребления», и приобрёл вид «татаро-монгольского ига». Не следует забывать, что именно в это время между Московским Царством и Речью Посполитой, шла, за всё время противостояния русских и поляков, самая ожесточённая и кровопролитная война. Как видим, нынешняя политика Польши, запугивающей Европу и США русской угрозой, имеет давние корни. И вот уже западноевропейские историки XVII—XVIII веков, широко используют этот термин, при изложении истории Московии. В частности, их постоянно цитировали тогдашние светила истории, англичанин Джон Мильтон и француз Де Ту. Многие европейцы и сегодня представляют Россию, как страну, в городах которой по улицам бродят дикие медведи. Что же говорить о средневековых, которые искренне верили в «восточных людей» с собачьими головами. В Европе сообщение об иге приняли на ура.

«Татаро-монгольское иго» – любимое погоняло врагов России, опираясь на которое, они осаживают нас на каждом шагу: куда, мол, лапотники русские, ваш генотип деформирован «Игом», вы обречены на вечное отставание. Не мечтайте быть ровней нам, свободным, цивилизованным и передовым европейцам; какие ещё вам нужны доводы, когда вы все порождение «Татаро-монгольского ига». И это срабатывает, что врагам и требуется. Так что, в арсенале врагов России и поныне находится на вооружении грозное идеологическое оружие: «Татаро-монгольское иго», прессующее наше сознание, внедряемое в голову каждого ученика со школьной скамьи, убеждающее в ущербности нашего существования, якобы искалеченного тяжелейшим недугом и навечно превратившего нас в людей с деформированной психикой, склонных к рабскому подчинению, допускающих и принимающих любые формы государственного насилия. По лекалам «Ига» враги продолжают непрерывно кроить новые «истории» нашей ущербности; то об особых зверствах царизма, то о «преступлениях периода культа личности», пугая, что если русские попытаются вернуть власть народу, то непременно наступить новое «Иго». Каждый раз, произнося слоган «Татаро-монгольское иго», мы, вольно или невольно, повторяем подлый навет на нашу Родину, черним её историю и впрыскиваем порцию яда в сознание своё и окружающих.

Итак, тайны места, времени и причин возникновения понятия «ИГО», раскрыты. А вот зачем оно внедрено в Россию – вопрос интересный и совсем запутанный. Наши-то, лапотники русские, жили себе веками, и знать не знали ничего про это самое «ИГО». Первый русский учёный-историк В. Н. Татищев, в XVIII веке не употреблял данное словосочетание, так как, при написании Истории Российской, пользовался преимущественно отечественными летописными источниками, в которых не было и следа никакого «ИГА». Автор первой капитальной «Истории государства Российского» Н. М., Карамзин, уже хорошо знакомый с западными историческими источниками, напичканных «ИГОМ», аккуратно говорит о татарском владычестве и использует (редко) термин «иго» лишь для рассуждений об отрицательном факторе – ужесточение законов и нравов, но также и о положительной стороне: становлении самодержавия и объединении Руси в период правления Чингисидов. Как видим, он придавал термину «иго» совсем не людоедский характер, каковой вкладывали в него поляки. В русских учебниках и монографиях первой половины XIX века термин «иго» практически не применялся. Некоторые фантазёры ныне придумывают, что в русском языке и раньше существовало слово «иго», вроде бы аналог ярма. Разумеется, это чистейшей воды блеф: ничего подобного в русском языке не было – это потом, иногда, стали применять его для характеристики других обстоятельствах. Положение стало меняться с приходом европейских либеральных идей, распространившихся в России, среди образованной публики, вместе с идеями нигилизма, народничества и начала борьбы за демократические перемены. В середине XIX века, когда за дело взялись историки-либералы, воспринимавшие историю России по зарубежным учебникам, началось внедрение в наше сознание европейского понимания собственной истории. Активно начал внедрять термин «ИГО» историк С.М. Соловьёв, западник, горячий поклонник всего польского, даже перешедший из-за этого в униатство. Будучи профессором и деканом историко-филологического факультета Московского университета, т.е., фактически руководителем всей отечественной школы историков, он стал настырно внедрять в научный исторический оборот термин «татаро-монгольское иго», вкладывая в него максимум негатива и отрицательной эмоциональной окраски. Его ученик и последователь, унаследовавший и пост декана, проф. В.О. Ключевский, ещё более развил негатив этого термина и окончательно внедрил в отечественную историческую среду, в самом отрицательном понимании. По воздействию на общественное сознание, деятельность тогдашних руководителей исторического факультета МГУ, можно сравнить с директивной работой Идеологического отдела ЦК КПСС, так велико было их влияние. В советский период, в соответствие с тогдашними представлениями о социальном и национальном угнетении, понятие «ордынское иго» получило ещё и негативную социальную окраску, как угнетение народных масс иностранными завоевателями. Сегодня на этот, выдуманный поляками, для своего удобства эксплуатации русских, термин, навешено столько негативного, что он абсолютно искажает истинное восприятие исторических событий той эпохи. Благодаря термину, явление, которого в реальной жизни не было, живёт своей клеветнической жизнью, переформатируя сознание и восприятие собственной истории целого народа. А вот с термином «Золотая Орда» случилась прямо-таки противоположная история. В период правления Чингисидов, этого термина тоже не существовало: государство называлось «Улус Джучи», иногда «Белая Орда», были и другие наименования, а вот никакой Золотой Орды ни в одном историческом источнике не найти. И вдруг, спустя нескольких десятилетий после развала золотого ханства, в разных концах Русского царства, замелькало невесть откуда появившееся название канувшей в Лету страны – «Золотая Орда». Так русские вспоминали о временах правления Чингисидов. Выводы делайте сами. А вот появление и эволюция термина «Татаро-монгольское иго» в России иное. Первые упоминания «ИГА» в русских научных трудах, были дословным переводом с европейских языков, и писались (звучали), как «Татаро-монгольское иго». Однако, по мере роста национального татарского самосознания, и протестов татарской общественности, напоминавших, что в XIII веке татарской нации не существовало, термин «перевернули», поставив первым монгол: «Монголо-татарское иго». Нынешние российские либерал-историки продолжают «совершенствовать» любимое «ИГО». Понимая, что предыдущее звучало оскорбительно для татар (а по существу, и для русских, да и для монголов) и под напором неопровержимых доказательств, что никакого «Монголо-татарского ига» в истории не существовало, эти духовные наследники иезуитов, удумали, в 2013 году, придать новое, более нейтральное, по их мнению, звучание старой страшилке, совершив ещё один кульбит-перевёртыш термина; перекрестив в «Иго ордынское», и велели употреблять его в «Едином учебнике истории России». Но и такой модернизированный термин оставляет неприкосновенным негативнейшее смысловое содержание, утверждая, что исторически «ИГО» существовало, и все мы, россияне, есть продукт его деятельности, и несём в себе тот рабский дух. Так вот; не мытьём, так катаньем, одну мерзость заменили другой, сохраняя весь оскорбительный негатив определения огромного периода истории нашей страны, характеризующий его, как разгромный и рабский. Как унижали нас этим определением, как «нагоняли страху», так и продолжают это делать и сегодня, впрочем, теперь «равноправно» оскорбляя и татарский народ, который тоже (в лице предков-булгар) подвергся «игу ордынскому» – равноправие, понимаешь.

Помня, что история наука точная, оперирующая ясными понятиями, не допускающими различных толкований, следует отметить, что применительно к исторической и юридической сути, в термине «Татаро-монгольское иго», не имеется характеризующих признаков явления, и не дано его правовое определение. В качестве «признака» иногда указывают, что «300 лет платили дань». – Выплата налогов в федеральную казну, сама по себе, ничего не означает, тем более что центральная власть ханов обеспечивала охрану от внешних агрессий, создавала внятное внутреннее правовое обустройство и обеспечение Золотой Орды, а также, при чрезвычайных обстоятельствах, производила значительные возвратные платежи в подконтрольные территории. Так что, платили, не «за просто так». В чисто правовом отношении, русские княжества оставались, как и другие национальные образования, входившие в состав Золотой Орды, на правах широкой внутренней автономии, с собственным самоуправлением, сбором податей, местным судопроизводством и отсутствием оккупационных войск.

Практика показывает: простая констатация факта отсутствия «ИГА» как явления, ничего не меняет в сознании людей: в лучшем случае, они воспринимают это как забавное недоразумение (вот классический пример искажённого восприятия действительности под воздействием пропаганды). Даже горячие патриоты не склонны, подчас, придавать значение этому обстоятельству. А ведь оно является краеугольным в восприятии отечественной истории. Каждый раз, слыша объяснение, люди недоумённо пожимают плечами: а какое, мол, это имеет значение сегодня, или говорят в ответ: «Какая ерунда; ну было-не было ига, к чему заморачиваться такой ерундой. Может термин не совсем удачный, но стоит ли из-за этого огород городить, шум устраивать. Прижился термин, – ну, и Бог с ним! Ведь живём с ним полтора века, и ничего. Надо ли придавать столько внимания этой «описке» и ворошить дела давно минувшие». – Надо, отвечаю, ибо он формирует наше сознание, представление о характере России. Этот термин – не ошибка и не досадное недоразумение; это сознательная диверсия, формирующая совершенно искажённое представление об истории огромной страны, меняющий, по существу, суть, основу понимания, эпохи и происходивших тогда событий, влекущий искажённое представление обо всех последующих событиях, ставящий их с ног на голову, несмываемо въевшееся в наше сознание, как угольная пыль в кожу шахтёра. «ИГО» – яркий пример того, как удачно придуманная и настойчиво внедрявшаяся идеологическая диверсия, длительное время искажала и искажает наше сознание и восприятие действительности. На вопрос «зачем», можно ответить, что задача всех этих потуг, доказать недоразвитость, отсталость и неспособность России к самостоятельному развитию, движению вперёд, невозможность равноценного, с другими странами и народами, развития, нуждающаяся во внешнем управлении. Собственно, сохраняется та же задача, что ставили польские короли своим профессорам: доказать русским, что они не могут самостоятельно и полноценно существовать и развиваться, постоянно внушать и внедрять в наше сознание комплекс неполноценности, непрерывно напоминать этим термином о неизбывной отсталости России. Главное для западных кураторов и их российских ассистентов, сохранить, под любым соусом, в любом виде, в описании нашей истории и в нашем сознании, слово и понятие «ИГО». Но жить с этим, всё равно, что с занозой, которая при каждом прикосновении саднит, или с осколком в теле – который мешает нормально существовать. Это инородное тело – его обязательно надо удалить из нашего организма. Иные растерянно спрашивают: «Если не было «ИГА», как же называть то время, что же тогда было? Ведь мы так привыкли к «ИГУ», к тому, что мы угнетённые и отсталые!» – А так и называть, как назвали его наши предки: эпохой Золотой Орды, а ещё периодом правления Чингисидов. Уберите страшилку «ИГА», и картина нашей истории кардинально изменится. До тех пор, покуда мы будем жить не своим умом, а по подсказкам закордонных «доброхотов», бездумно повторять зарубежные страшилки про нашу историю, у нас всё всегда будет плохо. Лишь сбросив с глаз чёрную пелену «ИГА», мы восстановим историческую справедливость. Термин «ИГО» искажает весь окружающий мир, как острые льдинки, попавшие в глаз и в сердце Кая из «Снежной королевы». А вот термин «Золотая Орда» появился одновременно в нескольких летописях, в разных концах Руси. Идеологического отдела ЦК КПСС, с его директивами, ещё не существовало, поэтому причину единовременности появления можно объяснить только тем, что так говорил народ. Не «Татаро-монгольское иго», а «Золотая Орда» – вот подлинная оценка этого периода нашей истории, данная самим народом. Так говорили по всей Руси, в самой народной гуще, откуда термин и попал в летописи. Такое наименование вполне соответствует исторической правде, и не оскорбляет ничьих национальных чувств. Нам необходимо очищение языка и сознания от скверны «Татаро-монгольского ига»; надо выбросить подлое «иго ордынское» и восстановить гордое – «Золотая Орда».

Иллюстрация к статье показывает, как русские обязаны воспринимать «Татаро-монгольское иго»

zavtra.ru

Синонимы зависимости | Историк

Вопреки распространенному мнению, термин «иго» не использовался современниками самого ига. Почему это происходило и какие смыслы вкладывались в термины, обозначавшие зависимость русских земель от Орды?

Баскаки. Худ. С.В. Иванов

Большинство терминов, употребляемых на протяжении столетий для описания отношений Руси и Орды, так или иначе были связаны с представлением о рабской зависимости, в которую попали русские земли и русские князья.

«Под ярмом работы»

Представления о том, что Русская земля была «пленена» и «порабощена» иноземными завоевателями, начали формироваться в первые десятилетия после нашествия хана Батыя на Северо-Восточную Русь (1237–1238).

В законченном виде терминологию «пленения» и «рабства» можно обнаружить уже в поучениях епископа Владимирского Серапиона, произнесенных им в 70-е годы XIII века: «…чего не видали мы? Войны, голод, и мор, и трясенье земли, и, наконец, – то, что отданы мы иноземцам не только на смерть и на плен, но и в горькое рабство [в древнерусском оригинале: «не токмо на смерть и на плененье, но и на горкую работу»; здесь и далее курсив наш. – В. Р.]». Все это, был уверен владимирский епископ, «нисходит от Бога, и этим нам Он спасение творит». «Не пленена ли бысть земля наша? Не взяти ли быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братья наша трупиемь на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша въ пленъ? Не порабощени быхомъ оставшеи горкою си работою от иноплеменник?» – вопрошал Серапион.

Термины, которые использовал русский проповедник, возникли не на пустом месте. Серапион и его современники осмысливали произошедшие с Русью события вполне в духе своей эпохи, прибегая к библейским сюжетам и образам пророческих книг. В основе таких представлений лежала вера в то, что гнев Господень является свидетельством избранничества наказанного народа, заботы Всевышнего о его конечном спасении в день грядущего Страшного суда.

Среди прочего эта забота проявлялась в том, что согрешившие народы оказывались «подъ ярмомъ работы», то есть под ярмом рабства. В этих обстоятельствах лишь смирение и вера должны были создать условия для избавления их от кары Господней.

Уверенность в этом опиралась на исторические аналогии. Перед мысленным взором древнерусского книжника был пример еврейского народа: в свое время, когда чаша терпения Господня переполнилась, евреи были преданы в руки суровому язычнику – вавилонскому царю Навуходоносору. Тогда охранение веры в ситуации «вавилонского плена» как раз и являлось тем непременным условием, при выполнении которого Господь обещал в будущем не просто избавить избранный народ от рабства, но и жестоко наказать его нынешних поработителей.

Аналогия между «вавилонским пленением» иудеев и «ордынским пленением» Руси давала возможность актуализовать ту «идеологию выживания» (термин А.В. Лаушкина) в условиях иноземного владычества, которая была сформулирована в библейских книгах. Суть этой идеологии наиболее точно изложена в Книге пророка Иеремии: «Народ же, который подклонит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, Я оставлю на земле своей <…>. Подклоните выю свою под ярмо царя Вавилонского и служите ему и народу его, и будете живы» (Иер. 27:11–13).

«Попустил Бог»

Представления книжников о «рабстве», в которое попали русские земли, пережили саму эпоху ордынской зависимости. Духовник великого князя Ивана III, ростовский архиепископ Вассиан (Рыло), в 1480 году отправивший «государю всея Руси» знаменитое «Послание на Угру», объясняя причины возникновения зависимости от Орды, приводил примерно те же аргументы, что и двумя веками ранее Серапион Владимирский. Архиепископ писал: «И не только ради наших прегрешений и проступков перед Богом, но особенно за отчаяние и маловерие попустил Бог на твоих прародителей и на всю нашу землю окаянного Батыя, который пришел по-разбойничьи и захватил всю землю нашу, и поработил, и воцарился над нами <…> [в древнерусском оригинале: «поплѣни всю землю нашу, и поработи, и воцарися над нами». – В. Р.]».

Ссылаясь на библейские сюжеты, Вассиан давал понять Ивану III, что порабощения, подобные тому, какое произошло, как он говорит, с «нами, Нового Израиля, христианскими людьми», уже случались в мировой истории: «…когда согрешали сыны Израиля перед Богом, тогда предавал Он их в руки врагов их, и были они в рабстве у них».

Взятие рязани войсками Батыя в 1237 году. Лицевой летописный свод XVI века

Однако, подчеркивал Вассиан, каждый раз Господь проявлял милость к «сынам Израилевым», избавляя их как от египетского плена, так и от последующих «пленений». Точно так же Бог может поступить и по отношению к Русской земле, полагал архиепископ: «Если мы так покаемся, то так же помилует нас милосердный Господь, и не только освободит и избавит нас, как некогда израильтян от лютого и гордого фараона, – нас, Нового Израиля, христианских людей, от этого нового фараона, поганого Измайлова сына Ахмета, – но и нам их поработит. Так же некогда согрешали израильтяне перед Богом, и отдал их Бог в рабство иноплеменникам; когда же каялись они, тогда ставил им Бог от племени их правителей и избавлял их от рабства иноплеменников, и были иноплеменники у них в рабстве».

«Казанская история»

Тема «рабства» получила развитие в «Казанской истории» – памятнике, составленном в 60-е годы XVI века. Помимо самого взятия Казани войсками Ивана Грозного значительное внимание в этом произведении уделено периоду зависимости Руси от Орды.

При этом осмысление зависимости в терминах «пленения» и «рабства» в «Казанской истории» претерпело существенные изменения по сравнению с предшествующей эпохой. Характер этих изменений свидетельствует о постепенном отходе от провиденциального осмысления событий, связанных с установлением зависимости.

С одной стороны, тема «порабощения», как и в литературе предшествующих периодов, присутствовала и в «Казанской истории». «Живя же в Казани, <…> слышал много раз из уст самого царя и от его вельмож о походе Батыеве на Русь, и о взятии им великого города стольного Владимира, и о порабощении великих князей», – отмечал составитель памятника.

Зависимость, по его мнению, заключалась в необходимости платить дань, преподносить дары окружению хана, во всем повиноваться Орде и получать власть по воле, вернее, даже по прихоти «царя» (царями с середины XIII века стали именовать ордынских ханов): «И с того времени покорился великий князь Ярослав Всеволодович Владимирский и начал платить дань царю Батыю в Золотую Орду. И, видя изнеможение людей своих и окончательную погибель в запустение пришедшей своей земли, еще и злобы царской боясь и не в силах терпеть насилия, он и вельможам его дары приносил. И после него наши русские князья, сыновья и внуки его, многие годы выходы и оброки платили царям в Золотую Орду, повинуясь им, и все принимали от них власть не по колену, не по роду, но те, кому удастся, и те, кто полюбился царю».

Взятие Казани войском Ивана Грозного. Худ. В.Н. Величко

ТЕРМИНОМ «ИГО» СОСТАВИТЕЛЬ «КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ» ОБОЗНАЧАЛвовсе не власть татар над русскими землями, а власть… сначала владимирских, а потом московских великих князей над Новгородом

По словам автора «Казанской истории», «осиротела тогда и обнищала великая наша Русская земля, и отнята была у нее слава и честь, но не навеки, и была она порабощена более всех земель богомерзким и лукавейшим царем, и была отдана ему в наказание, так же как Иерусалим Навуходоносору, царю Вавилонскому, дабы тем смирилась».

Применительно к зависимости от татар в произведении использовалось синонимичное «игу» определение «ярмо»: «И тогда [при Иване III. – В. Р.] великая наша Руская земля освободися от ярма и покорения бусурманскаго, и начать обновлятися, яко от зимы и на тихую весну прелагатися». Многие годы до этого сам Иван III, согласно «Казанской истории», представал в глазах ордынского царя как раб. «Видите ли, что творит раб нашъ! Како смѣеть противитися державе нашей безумний сей», – восклицает хан Ахмат перед новым походом на Русь.

«Работное иго» великого князя

Впрочем, с другой стороны, анализ текста «Казанской истории» позволяет говорить о том, что во второй половине XVI века параллели с историческими «пленениями» и «порабощениями» стали менее точными, а представления о самом «рабстве», в которое попали русские земли в годы зависимости от Орды, – более размытыми.

Так, если судить по «Казанской истории», оказывается, что стремление к «порабощению» не являлось исключительной чертой татар и их «богомерску и лукавнѣйшю паче всеа земли» царя, а было присуще даже православному государю – великому князю московскому Ивану III, который незадолго до Стояния на Угре «взя и поработи под ся» Великий Новгород, как отмечал составитель.

Кстати, в «Казанской истории» (впервые в отечественных источниках в контексте русско-ордынских отношений!) употребляется и термин «иго». Вернее, «работное иго». Интересно, что этим термином книжник обозначал вовсе не власть татар над русскими землями, а власть… сначала владимирских, а потом московских великих князей над Новгородом в период до нашествия Батыя и в эпоху Ивана III.

«Новгородцы же, неразумные, привели себе из Прусской земли, от варягов, князя и самодержца и отдали ему всю свою землю, чтобы владел ими, как хочет, – пишет составитель. – И в те горькие Батыевы времена избежали они рабского ига: видя среди правителей русских несогласие и вражду, отошли они тогда и отделились от Русского царства Владимирского. Поэтому и остались новгородцы Батыем не завоеваны и не пленены. <…> Поэтому они ни скорби, ни бед от него не испытали, оттого и возгордились и возомнили себя сильными и богатыми».

Нашествие Батыя на Русь в 1237 году(слева). Штурм Москвы войсками хана Тохтамыша в 1382 году (справа). Лицевой летописный свод XVI века

И спустя много лет Господь, который «гордым противится, и смиренныя милуетъ», послал на новгородцев Ивана III. «[Его] Бог призвал и послал наказать их за их презрение к нему и за его унижение, так же как послал римского царя Тита, Веспасианова сына, разорить город Иерусалим и рассеять евреев за беззаконие их по всей вселенной, – говорит автор «Казанской истории». – Так же и этому тезоименитому своему слуге, благоверному и великому князю Ивану Васильевичу Московскому, покорил Бог крепких и жестокосердных новгородских людей [в древнерусском оригинале: «покори Богь под работное его иго крѣпкия и жестосердыя люди новъгородския». – В. Р.]».

Расширительное толкование

То есть можно говорить о том, что к середине XVI века концепция «пленения» и «рабства» претерпела существенную трансформацию. На примере «Казанской истории» видно, что, сохраняя приверженность сложившимся канонам описания татарской власти и продолжая использовать «рабскую» терминологию, книжники стали проводить сравнения с судьбой избранного народа не только применительно к покоренной татарами Руси, но и рассказывая о присоединении к Москве других русских земель, в частности Великого Новгорода.

В таком контексте расширительное использование терминологии «рабства» и «пленения» означало выход за рамки провиденциального дискурса. Ведь очевидно, что великий князь московский по определению не мог выступать в роли «богомерску и лукавнѣйшю паче всеа земли» царя, ниспосланного свыше в качестве кары «крепким и жестокосердным новгородским людям».

Судя по всему, присоединение Новгорода представлялось составителю «Казанской истории» как «порабощение», но уже не столько в провиденциальном, сколько в сугубо политическом смысле – как результат подчинения, покорения Москве. Такая трансформация смысла свидетельствовала о существенной «секуляризации» терминологии, используемой для обозначения «рабской» зависимости русских земель от Орды.

Что такое «иго»?

Дальнейший процесс такой «секуляризации» связан с применением термина «иго». Обозначая один из атрибутов рабской зависимости, «иго» напрямую восходило к древнерусской книжной традиции, согласно которой отношения с Ордой описывались в терминологии «пленения» и «рабства».

Латинское jugum изначально – «ярмо», «хомут», «парная упряжь волов», а уж потом – «иго» как «рабство». Переносные значения явились производными от jugum – «символическая арка, которая образовывалась двумя воткнутыми в землю копьями и еще одним копьем, положенным на них горизонтально сверху» (получившаяся арка как раз и образовывала своеобразное ярмо). Под этой аркой (игом) римляне заставляли проходить побежденные войска в знак их покорности.

Говоря об истории русско-ордынских отношений, важно иметь в виду, что термин «иго» асинхронен периоду зависимости. По крайней мере, сами жители русских княжеств – современники ига – такой термин никогда не употребляли, предпочитая иначе описывать свои отношения с Ордой. И это несмотря на то, что слово «иго» им было, несомненно, известно. Наиболее распространенные в то время значения этого слова – «узда», «хомут», «ярмо», «ноша», «поклажа», «гнет чьего-либо владычества». На Руси в эпоху зависимости от Орды знали даже «иго Христово» (под него попадали монахи, принимая постриг), но не знали «ига ордынского»!

Как показал историк А.А. Горский, впервые термин «иго» был использован тогда, когда сама зависимость русских земель от Орды уже становилась историей: в 1479 году это понятие употребил иностранец – польский хронист Ян Длугош. Описывая в «Хрониках славного королевства Польши» (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae) правление Ивана III, применительно к власти татар он использовал словосочетания «иго варваров» и «иго рабства» (jugum barbarum, jugum servitutis).

Появление термина «иго» на страницах «Хроник» Длугоша, вероятно, связано с тем, что в 70-е годы XV века в произведениях русских авторов (с текстами которых польский историк был, конечно, знаком) противостояние Орде описывалось в терминологии освобождения от «рабства». Причем в связи с активизацией антиордынской политики в эпоху Ивана III эта терминология переживала своеобразный «ренессанс». Скорее всего, будучи современником такого «ренессанса», польский хронист и применил к описанию русско-ордынских отношений термин «иго», вполне, по его разумению, соответствующий русскому слову «рабство».

«Иго татар»

Последователи Длугоша недаром называли его отцом польской истории: в частности, именно благодаря ему слово jugum стало общеупотребимым сначала в польских, а потом и в прочих западных произведениях о России.

Так, со временем, в 1515–1517 годах, определение «иго» перекочевало в «Польскую хронику» (Cronica Polonorum) Матвея Меховского, а на рубеже 70–80-х годов XVI века – в «Записки о Московской войне» (De bello Moscovitico commentariorum) Рейнгольда Гейденштейна (оба автора отмечали тот факт, что Иван III «сбросил/свергнул татарское иго»).

В 1607 году в книге «Состояние Российской империи» (Estat de l’ Empire de Russie) про «иго татар» писал и француз Жак Маржерет: свержение этого «ига» он определял как важную веху в отношениях Московии и внешнего мира. «Эти русские с некоторых пор, после того как они сбросили иго татар и христианский мир кое-что узнал о них, стали называться московитами», – пояснял Маржерет (он употребил выражение le joug des Tartares).

Но это иностранные авторы. А когда термин «иго» стали применять для обозначения зависимости от Орды русские писатели?Впервые в русской литературе термин «иго» (причем именно в форме «татарское иго») был использован по прошествии почти двух веков со знаменитого Стояния на Угре – в «Синопсисе» Иннокентия Гизеля, который был издан в Киеве в 1674 году. Одна из глав «Синопсиса», предваряющая рассказ о Куликовской битве, названа «О летех, в них же Киевское княжение и всея России самодержавствие под Татарским пребысть игом», а другая, следующая за обширным повествованием о событиях 1380 года, – «О княжении Киевском под лютым игом Татарским…».

Калка. После битвы. Худ П.В. Рыженко. 1996 год

«Синопсис» в качестве светской и учебной книги по отечественной истории пользовался большой популярностью в России, особенно в конце XVII – XVIII веке. Причем если первоначально кириллические издания «Синопсиса» были достоянием верхушки русского общества (дворянство, церковные иерархи, приказные), то уже в XVIII веке происходит расширение круга читателей за счет представителей офицерства, купечества, мещанства, приходского духовенства, а ближе к концу столетия и крестьянства. В крестьянской среде в числе произведений религиозно-нравственного содержания эта книга сохраняла популярность вплоть до начала XX века.

«Синопсис» открыл термину «иго» дорогу во всю последующую историографию. Именно из «Синопсиса», обстоятельно ссылаясь на него, черпал информацию Андрей Лызлов – автор написанной в 1692 году «Скифской истории». Лызлов, чаще использовавший термин «ярмо» («тяжкое и неудобоподъятное ярмо великим князем российским и прочим жителем народов христианских»), тем не менее однажды употребил термин «иго». Рассказывая о приходе на Русь в 1257 году татарских «численников» и восстании против них горожан, он указал, что в целом вопрос об освобождении от ордынской зависимости тогда еще не стоял: «Обаче еще не могоша тем свободитися ига татарскаго, яко о том ниже изъявится». Впрочем, стоит отметить, что труд Андрея Лызлова получил широкое распространение только во второй половине XVIII века: первое печатное издание «Скифской истории» было предпринято в 1776-м, второе – в 1787 году (оба – издателем Николаем Новиковым).

Вероятно, из «Синопсиса» термин «иго» попадает и в сочинения последующего периода, в том числе в «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина.

«Склонили выю под иго варваров»

«Последний летописец» использовал слово «иго» как в прямом значении («хомут, надетый на шею»): «…Государи наши торжественно отреклись от прав народа независимого и склонили выю под иго варваров», так и в переносном («гнет иноземного владычества»). Однако и в том и в другом случаях сам термин (равно как и понятие «рабство») использовался в его «Истории» исключительно в секулярном смысле.

Завершая рассказ о Великом стоянии на Угре, он недвусмысленно обозначил «грань веков»: «Здесь конец нашему рабству». Для Карамзина «свержение ига», «конец рабства» – синонимы «свободы отечества». «Наконец мы видим пред собою цель долговременных усилий Москвы: свержение ига, свободу отечества», – через запятую перечисляет историограф. В «Записке о древней и новой России», которую в феврале 1811 года он подал на высочайшее имя, Карамзин отмечал: «Народ, смиренный игом варваров, думал только о спасении жизни и собственности, мало заботясь о своих правах гражданских».

Именно Карамзин ввел понятие «иго» в массовый научный и публицистический оборот. И хотя для него «иго» было скорее художественным эпитетом, нежели строгим научным термином, с «Истории государства Российского» это слово прочно вошло не только в отечественный исторический лексикон (где в том или ином виде, в кавычках или без них, пребывает до сих пор), но и в широкий речевой оборот.

Высокое предназначение

Начиная с «Истории» Карамзина «иго» стало самым популярным термином при описании зависимости Руси от Орды. В чем причины такой популярности?

Уже с конца XVIII века формирующееся русское национальное самосознание требовало объяснений одной из важнейших проблем: почему Россия – не Европа, что стало причиной ее отставания в развитии? Концепция ига – 250-летнего рабства, навязанного извне, – позволяла с наименьшими «имиджевыми» издержками для национального самосознания отвечать на эти неудобные вопросы.

ТЕРМИН «ИГО» АСИНХРОНЕН ПЕРИОДУ ЗАВИСИМОСТИ РУСИ ОТ ОРДЫ. Сами жители русских княжеств – современники ига – его никогда не употребляли, хотя слово им было, несомненно, известно

Так, по мнению Карамзина, отставанием «от Держав Западных» Россия была обязана «мечу и пламени княжеских междоусобий», а также «игу». «Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножались, народ освобождался от рабства, города входили в тесную связь между собою для взаимной защиты в утеснениях… <…> В сие же время Россия, терзаемая Моголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть: нам было не до просвещения!» – восклицает он.

Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) — автор «Истории государства Российского»

Концепция ига давала возможность не только объяснять отставание Руси, но и черпать в такой трактовке событий дополнительные мотивы для национальной гордости. Лучше всех это сформулировал А.С. Пушкин: «России определено было высокое предназначение… Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией…»

«Режим систематического террора»

В советской историографии и учебной литературе вплоть до середины 1930-х годов термин «иго» не имел широкого распространения. Советские исследователи вслед за главой исторической науки того времени М.Н. Покровским считали иго малозначимым явлением в истории «феодальной Руси».

Иосиф Сталин за работой. 1938 год

Возрождение термина и его массовое использование следует связывать с тем «фундаментальным идеологическим поворотом», который был совершен руководством СССР в середине 30-х годов XX века. Отказавшись от «истории борьбы классов», ЦК ВКП(б) взял курс на создание патриотического исторического нарратива.

При этом начиная с 1930-х советская историческая наука опиралась не только на русскую дореволюционную историографическую традицию, но и на положения работы Карла Маркса «Разоблачение дипломатической истории XVIII века». Маркс же прямо писал: «Татарское иго <…> не только подавляло, но оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой. Татаро-монголы установили режим систематического террора; опустошения и массовая резня стали непременной его принадлежностью».

Иосиф Сталин четырежды редактировал учебник А.В. Шестакова: экземпляр «Истории СССР», хранящийся вличном архиве вождя (ныне в РГАСПИ), испещрен его пометами

Приведенный пассаж пользовался большой популярностью у советских исследователей: А.Н. Насонов – автор одной из первых обобщающих работ по истории ордынской политики на Руси – даже избрал его (наряду с цитатой из И.В. Сталина) в качестве эпиграфа к книге «Монголы и Русь». И это несмотря на то, что Маркс использовал для анализа русской истории сведения, не имевшие отношения к прошлому русско-ордынских контактов. Чего, например, стоило заявление «классика» о том, что, «оставляя после себя пустыню, они [татары. – В. Р.] руководствовались тем же экономическим принципом, в силу которого обезлюдели горные области Шотландии и римская Кампанья, – принципом замещения людей овцами и превращения плодородных земель и населенных местностей в пастбища»! Очевидно же, что никакой политики по «замещению людей овцами» или «превращению населенных местностей в пастбища» (по крайней мере на Руси) татары не проводили.

Между тем в условиях жесткого идеологического пресса 30-х годов XX века положения работ Маркса, да и в целом классиков марксизма-ленинизма, во многом служили ориентиром для историков.

Сталин и «татаро-монгольское иго»

Немалую роль в утверждении термина «иго» в советской науке сыграл И.В. Сталин, который собственноручно вписал слово «иго» в текст учебника для 3-го и 4-го классов «История СССР. Краткий курс», подготовленного на кафедре истории СССР Московского педагогического института имени А.С. Бубнова под редакцией профессора А.В. Шестакова. Учебник получил вторую премию на конкурсе, объявленном в 1936 году, «на лучший учебник для начальной школы по элементарному курсу истории СССР с краткими сведениями по всеобщей истории» (первую премию решено было не присуждать), что предопределило его влияние на учебную литературу по истории, изданную в СССР в последующий период.

Судя по имеющемуся в личном архиве вождя (ныне хранится в РГАСПИ) экземпляру учебника, испещренного пометами Сталина, тот придирчиво отнесся к тексту, придавая значение в нем каждому слову. Он четырежды редактировал учебник А.В. Шестакова, вымарывая лишнее и добавляя то, что считал нужным добавить. В результате в дополнение к «татарам» на страницах отечественной истории появляются «татаро-монголы», а вместе с ними и «татаро-монгольское иго». Этот термин был вписан рукой Сталина в названия двух разделов: «Монголы-завоеватели и татаро-монгольское иго» и «Расширение Московского государства при Иване III и конец татаро-монгольского ига».

Мнение вождя, который находил сходство между нашествием Орды на Русь и действиями в отношении СССР современных ему «империалистических» государств, было решающим. «Подлинно научная оценка значения татаро-монгольского завоевания для Руси и борьбы русского народа против ига татаро-монгольских феодалов дана классиками марксизма-ленинизма, – отмечалось в «Очерках истории СССР», подготовленных к печати еще при жизни Сталина, но вышедших в свет уже после его смерти. – Их указаниями опровергается ложный тезис дворянско-буржуазной историографии о прогрессивности татаро-монгольского владычества. Глубокую оценку отрицательного значения татаро-монгольского ига для русского народа дал И.В. Сталин в связи с характеристикой нашествия австро-германских империалистов на Украину в 1918 году. «Империалисты Австрии и Германии, – писал И.В. Сталин, – несут на своих штыках новое, позорное иго, которое ничуть не лучше старого, татарского»».

Не самый удачный термин

Таким образом, можно выделить два этапа бытования терминологии «пленения» и «рабства» («ига»).На протяжении первого этапа (со второй половины XIII века до XVI века) терминология «рабства» была наполнена провиденциальным смыслом. Нашествие татар и власть ордынского «царя» над русскими землями воспринимались в качестве кары Господней за грехи. Лишь покаяние и смирение могли привести к освобождению от «пленения» и даже к порабощению в будущем самих завоевателей.

Постепенный отход от такого взгляда на власть Орды, судя по всему, был обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, исчезновением самой этой власти (так сказать, в связи с потерей актуальности темы), с другой – переосмыслением феномена Русской земли, власти великого князя (а потом и царя) и в целом Русского царства. XVI век внес очень серьезный вклад в формирование новых идеологических воззрений на прошлое, настоящее и будущее Московской Руси. Эти идеи нашли выражение в целом ряде памятников, прежде всего в масштабных летописных проектах (Никоновская летопись, Лицевой летописный свод и др.), а также в публицистических и полемических произведениях. Смысл новых идеологем – подтвердить и укрепить высокий статус и предназначение формирующегося на обломках «поганых» татарских «царств» Русского государства.

НЕМАЛУЮ РОЛЬ В УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРМИНА «ИГО» В СОВЕТСКОЙ НАУКЕ СЫГРАЛ СТАЛИН, который собственноручно вписал слово «иго» в текст учебника по истории для 3-го и 4-го классов

Второй этап характеризуется постепенной «секуляризацией» терминологии «пленения» и «рабства» («ига»), приданием соответствующим терминам гражданского, а не провиденциального смысла. Начиная с Карамзина и Пушкина идеологема борьбы Руси против «татарского ига» становится неотъемлемой частью патриотического дискурса истории страны. Смысл этой идеологемы – объяснить культурное отставание России от Европы, обозначив уникальную роль страны в спасении европейской цивилизации от монголо-татар. В уточненном (в том числе благодаря трудам классиков марксизма) виде эта идеологема просуществовала до начала нынешнего века.

И хотя большинство сегодняшних исследователей признают, что «иго» (так же, как и «рабство» в прямом смысле этого слова) – не самое удачное определение для описания русско-ордынских отношений второй половины XIII – XV века, этот термин тем не менее используется. В том числе в силу сложившейся традиции, сформировавшейся под влиянием древнерусского книжного восприятия зависимости от Орды, риторической экспрессии Карамзина, патриотического пафоса Пушкина, историософского преувеличения Маркса и настойчивого желания Сталина внедрить в массы понравившуюся ему историческую терминологию.

Владимир РУДАКОВ, кандидат филологических наук

xn--h1aagokeh.xn--p1ai

Что такое иго? Этимология и история :: SYL.ru

Некоторые слова мы постоянно употребляем и в школе на уроках истории, и в высших учебных заведениях, но не всегда задумываемся об их происхождении и толковании. Что такое иго? В главном смысле этого слова – властная сила, господство угнетающих над угнетенными. Таким образом, термин обыкновенно употребим в словосочетаниях типа: иго монголо-татарское, турецкое, персидское.

Славянское словообразование

Если «смотреть в корень», то в языках славян слово происходит от индоевропейского корня, которое имеет толкование «перекладина» или «перемычка». Что такое иго? То, что соединяет, связывает. Родственным к нему является, к примеру, польское jugo, обозначающее перекладину на санях.

Древнеримские нюансы

На латыни значение слова «иго» (iugum) пишется аналогично, а трактуется как «ярмо». Известно, что древнеримские легионеры заставляли проходить «под игом» побежденных неприятельских воинов, что сдались им в плен. Для этой процедуры, символизирующей отказ от боевых действий и сдачу на милость победителя, в месте, где бойцы сложили свой арсенал, втыкались два длинных копья, а третье привязывали сверху, поперек. Под данной конструкцией (под игом), включая военачальников, без оружия, без воинских отличий, должен был пройти каждый из побежденных воинов. Все это происходило на виду у победоносных солдат, как бы закрепляя их успех и триумф. Однако известно, что и сами римские легионеры подвергались этому же бесчестию, к примеру, в войне с самнитами или нумантийцами.

Монголо-татарское

Установление данного ига (системы даннической и политической зависимости княжеств от Монгольской империи) было результатом нашествия кочевников на Русь, длившееся с 1237 по 1242 год. Однако не все помнят, что данное иго устанавливалось в течение более двух десятков лет после набега, а продлилось оно аж до 1480-го. В некоторых землях иго устранялось по мере присоединения к Великой Литве и Польше.

Значение монголо-татарского ига в истории России

В сегодняшних реалиях у современной официальной науки нет единства в трактовке его роли в истории Руси. Подавляющее большинство исследователей считают, что его итогом для многих земель стало разрушение и упадок. Апологеты подчеркивают: иго отбросило княжества назад в развитии, став основной причиной отставания от западных стран. Они отмечают, что монголо-татары уничтожили практически треть населения древнерусских земель. Считается, что в ту пору там проживало около семи миллионов людей, а было выбито не меньше двух. Иностранцы, которые тогда проезжали через юг Руси, писали, что она превращена в пустыню, и «сего государства больше не существует на карте».

Другие исследователи, напротив, считают: монгольское иго играло важную роль в развитии русской государственности. Эти ученые «реабилитируют» Орду как причину эволюции и усиления Московского княжества, полагая, что иго предотвратило изнурительные и братоубийственные междоусобицы на данных территориях. А при всей бедственности для русских оно стало суровой школой, где выковалась и Московская государственность, и самодержавие. Русская нация осознала себя, приобрела черты, облегчившие последующую межтерриториальную и межнациональную борьбу за выживание.

Что такое иго? Ученые - сторонники так называемой «евразийской» гипотезы не отрицают звериного оскала и жестокости татаро-монгольского господства, но переосмысляют его последствия как более-менее позитивные. Империю монголов они рассматривают в качестве геополитического предшественника Российской. Несмотря на то что в научном подходе к вопросу «Что такое иго?» существует несколько мнений, никто из исследователей проблемы не отрицает огромного значения данного явления для нашей истории.

www.syl.ru

Татаро-монгольское иго на Руси.

Зададимся вопросом: а что же понимается под ”игом”? Вообще слово это означает буквально ”гнет, господство”. Но гнет и господство в разных проявлениях были, есть и будут повсеместно, однако термин ”иго” используется исключительно в применении к истории Руси. Как можно заключить из текстов трех рассматриваемых авторитетных книг, понятие ”иго” образуют такие элементы: - политическая зависимость от великого хана (”царя”), закрепляемая вручением ярлыка; - уплата хану дани, или ”ордынского выхода”. Если же использовать другие, принятые в истории термины, то все вместе это означает: Русь находилась в вассальной зависимости от Орды подобно тому, как удельные княжества (в Европе - герцогства) были в вассальной зависимости от великого князя (в Европе - короля). Но вассальная зависимость - это еще не иго, иначе в средневековом мире иго было бы всеобщим явлением. Или так оно и было?

Другой элемент ига - дань, или ”выход”. Но ведь и дань - непременный атрибут средневековой (и не только) жизни. В зависимости от успеха в войнах - как феодальных, так и межгосударственных - практически каждый князь (каган, хан, герцог, конунг) брал или платил дань, причем нередко брал с одного и платил другому. Поляне брали с древлян, но платили хазарам, ляхи брали с полочан, те-с ятвягов. Потом вектор менялся на обратный. А сколько таких ”обменов данью” было в отношениях Руси с печенегами, половцами, болгарами и булгарами, но игом это не считалось. Ну а при иге? Пока ”выход” собирали баскаки, население саботировало, и сборщики жаловались князьям и ханам. В результате уже к 1262 году сбором дани занимались сами князья, а баскаки только наблюдали за этим. Но и баскачество перестало существовать к началу 1300-х годов. А в 1370-х годах Русь вообще перестала давать Орде ”выход”. Значит, иго длилось уже только 130 лет? Или и дань не есть признак ига?

Что же тогда есть признак ига? Вхождение Руси в состав Золотой Орды? Но по этому вопросу (входила или не входила) имеются большие разногласия даже у авторов, дружно ратующих за иго. С. Г. Пушкарев: ”Разгромленная, подавленная и опустошенная Русская земля стала ”улусом” татарского хана. Власть татарского хана не отменяла и не заменяла власти русских князей, но стояла поверх этой власти”. В.В. Каргалов: ”Русь не стала ”ордынским улусом”, сохранила собственное управление, культуру, веру”. Получается, что была Русь улусом или не была - неважно, а вот иго было. Какое же иго сильнее - Золотой Орды или научной традиции? Во всяком случае ясно, что в споре об иге вопрос о вхождении Руси в состав Золотой Орды ничего не значит. Ведь входили же многие западные и южные области Руси в состав Великого княжества Литовского, но нет в истории понятия литовского ига! Его и не было. Около 70 процентов населения этого государства составляли русские (точнее, восточные славяне), они имели равные с литовцами права, бывали воеводами и князьями. Это было русско-литовское государство. В него входили Киев, Минск, Смоленск, Полоцк... Обстановка равноправия и веротерпимости сохранялась до объединения этого государства с Польшей.

Что же еще остается от ига? Набеги ордынской конницы на русские города? Но военные конфликты были обычным явлением. После основания Золотой Орды русские князья уже сами организовывали ”наезды” союзных ханов на непокорных вассалов, в том числе своих сыновей и братьев, а то и просто соседей подобно тому, как раньше использовали половцев. Но набег (пришли, пограбили, ушли) - не оккупация, в условиях которой на захваченных территориях вся власть принадлежит захватчикам. Это не значит, что ордынские власти нигде не были оккупантами. Например, Волжская Булгария была по-настоящему оккупирована по всем статьям - и гарнизоны в городах стояли, и местные батыры рекрутировались в ордынские войска. Ничего подобного не было на Руси. Да и набеги были делом обоюдным.

В произведениях научно-художественного жанра (а писатели-историки, как правило, достаточно хорошо знакомы с источниками) можно прочитать об интересных событиях, не упоминаемых в учебниках. Например, в первой трети 1300-х годов объединенные московско-нижегородские силы дважды ходили ”на Булгары”, наносили поражение ордынским гарнизонам, принимали их капитуляцию, брали контрибуцию и оставляли в городе своего наместника. Интересно, что русский наместник назывался ”дару-га” или ”дарога” (в современном монгольском языке ”дарга” означает ”начальник”).

Примерно в это же время целые флотилии (до двухсот пятидесяти судов) новгородских, устюжских, вятских ушкуйников фактически контролируют среднюю Волгу, грабят города Булгар, Жукотин, Сарай (!), отвозят пленных на невольничий рынок в Кафу (Феодосию). Кто такие ушкуйники? Термин происходит от слова ”ушкуй” (полярный медведь) - так новгородцы называли морское или новгородское судно. Ушкуи были гребными, но имели и мачту с парусом, отличались малой осадкой и соответственно большой скоростью. Плавали на них торговцы, но в историю эти суда вошли как боевые корабли. Новгородская вольница - одно из определений для тех людей, которые на быстрых ушкуях совершали рейды по морям и рекам. Ушкуйники Руси примерно то же, что скандинавские викинги. Более близкая аналогия - казаки, особенно донские и запорожские, которые тоже любили передвигаться на легких судах.

В их ватагах были новгородцы, устюжане, вологодские и вятские, карелы и вепсы, а также смоляне, тверичи и москвичи. Ушкуйники предпочитали быть вольными людьми и подчинялись выборным вожакам, которыми часто становились новгородские воеводы. Купцы обеспечивали ушкуйников оружием и финансами, естественно, входя в долю... В трудные для города времена они помогали посадникам или князьям. Ходили ушкуйники к шведским и норвежским берегам, причем так досадили Норвегии, что король даже обратился за помощью в Ватикан, призывая папу организовать очередной (после 1240 и 1242 годов) крестовый поход.

Появление в обозримых пространствах такого богатого государства, как Золотая Орда, естественным образом привлекло внимание ушкуйников, которые не занимались ни городскими ремеслами, ни сельским хозяйством. Пробный заход был сделан в 1360 году. Взяли город Жукотин и вернулись с большой добычей. Продолжения следовали с 1363 по 1409 год. Ушкуйники грабили Булгар, Жукотин, Сарай, Астрахань. Правители Булгара и Жукотина платили дань вожакам ушкуйников, чтобы те обходили их города стороной, астраханский хан встречал флотилию богатыми дарами. Сарай не раз брали штурмом. Вятские ушкуйники несколько дней подвергали город разграблению, натешились вдоволь... Ордынские власти слали в Москву гневные ноты, требовали наведения порядка и примерного наказания виновных (по материалам Д.М. Балашова, С.Н. Маркова). Такую обстановку можно характеризовать по-разному, но слово ”иго” подходит здесь менее всего. А если обратиться к работе казанского историка А.Х. Халикова ”Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария”, невольно возникает вопрос: кто от кого больше терпел - Русь от Орды, или наоборот?

malina-mix.com

Монголо-татарское иго на Руси: как это было

Монголо-татарское иго на Руси является единственным успешным примером длительного военно-политического покорения русских земель за всю их историю. Нашествие могущественной монгольской армии на Русь в 1237-1241 годах закончилось достаточно плачевно. Однако эта встреча с восточными завоевателями не была первой. Первое знакомство с возможностями кочевников состоялось еще за четырнадцать лет до их основного прихода, в битве при Калке в 1223 году, когда русско-половецкие войска были разгромлены, а государство потеряло нескольких  своих князей. После этого события орды Чингисхана временно приостановили свое победоносное продвижение на запад, поскольку сперва необходимо было расправиться с другим неуступчивым оппонентом – Волжской Булгарией.

своих князей. После этого события орды Чингисхана временно приостановили свое победоносное продвижение на запад, поскольку сперва необходимо было расправиться с другим неуступчивым оппонентом – Волжской Булгарией.

Западный поход

К сожалению, надлежащих выводов русскими государственными деятелями сделано не было, чтобы встретить достойно угрозу в будущем и пресечь монголо-татарское иго. Годы до следующего вторжения прошли в нескончаемых взаимных раздорах и войнах за княжества. Результатом такой беспечности стал успешный западный поход Батыя (внука Чингисхана, умершего в 1227 году) и военачальника Субэдэя. В результате этого похода было разгромлено множество русских городов: Рязань (1237), Москва, Тверь, Торжок, Владимир (все в 1238), Чернигов и Переяславль (1239), и наконец, Киев (1240). Монголо-татарское иго на Руси определило вассальную зависимость когда-то великих княжеств на столетия вперед. Уже сами разгромы, совершенные завоевателями во время похода, привели к плачевным результатам: были полностью и навсегда уничтоженные многие города, которые так и не смогли восстановиться, было уничтожено значительное количество живого люда. Практические навыки и ремесла тоже подверглись болезненному удару. Одни только военные действия отбросили страну на столетия назад в своем развитии.

Русь под монголо-татарским игом

Вместе с тем военно-политическое доминирование азиатских кочевников в дальнейшие двести лет вовсе не носило какого-либо разрушительного характера. Основной формой этого доминирования были так называемые ярлыки. Ярлыки выдавались русским князьям монгольскими ханами после утверждения их преданности и уважения последним. После выдачи такого ярлыка, по существу, вмешательство ханов во внутреннее хозяйство страны заканчивалось. Благо в созданной Золотой Орде хватало собственных междоусобиц и других проблем. Разумеется, князья платили дань ханам, однако и собирали ее сами, определяя общий размер сборов, часть из которых шла в местную казну, часть – в Сарай Бату (столицу монгольского государства). Монголо-татарское иго на Руси даже создало условия для успешного развития некоторых структур. Так, например, традиционная для кочевников политика невмешательства в религиозные дела (что было весьма мудрым шагом, позволявшим найти себе важных сторонников даже в среде покоренных народов) создала условия для развития и укрепления православной церкви в стране. Важно, что происходило это во время обострения противостояния с католической церковью и крестовых походов западных рыцарей.