Содержание

Казань (Республика Татарстан)

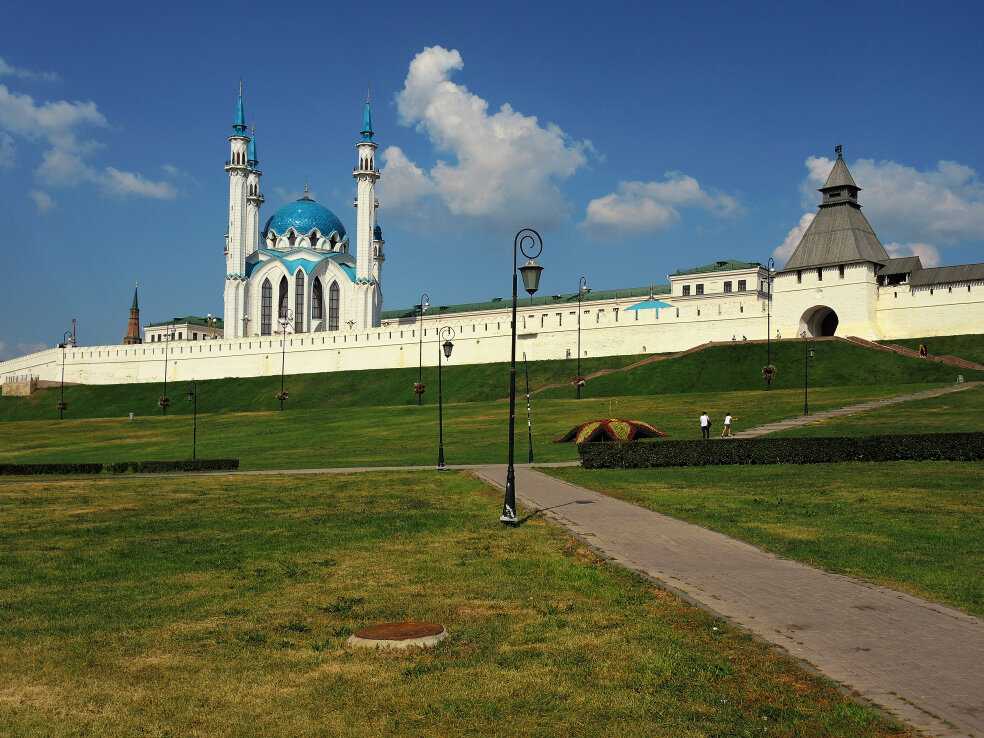

Из современных значительных городов Казань один из самых древних, а из древних – уж точно самый значительный на территории России. «Третья столица», как ее называют по праву, обладает богатой незаурядной историей, изобилующей многими противоречивыми моментами. И происхождение названия и даже возраст Казани вызывают жаркие научные споры, несмотря на пышное официальное празднование 1000-летия города в 2005 г.

Казань до … Казани

На месте современной Казани – это левобережье Волги в месте впадения в нее речки Казанки – благоприятные географические и природные условия способствовали заселению людьми этого района с самого древнего времени. На протяжении всего каменного века уже с периода позднего палеолита (10 тыс. лет до н.э.) здесь проживали небольшие коллективы охотников и рыболовов. В энеолите (конец 3 – нач. 2 тыс. лет до н.э.) здесь поселились племена волосовской культуры, начавшие осваивать земледелие и скотоводство. В бронзовом веке (вторая пол. 2 – нач. 1 тыс. до н.э.) здесь распространены древности так называемой приказанской археологической культуры, среди которых самое древнейшее укрепленное поселение в регионе – городище Казанка 2. В это же время сюда проникают и индоевропейские племена т.н. балановской культуры. В раннем железном веке (VIII–V вв. до н.э.) в районе современной Казани проживали ананьинские племена.

В бронзовом веке (вторая пол. 2 – нач. 1 тыс. до н.э.) здесь распространены древности так называемой приказанской археологической культуры, среди которых самое древнейшее укрепленное поселение в регионе – городище Казанка 2. В это же время сюда проникают и индоевропейские племена т.н. балановской культуры. В раннем железном веке (VIII–V вв. до н.э.) в районе современной Казани проживали ананьинские племена.

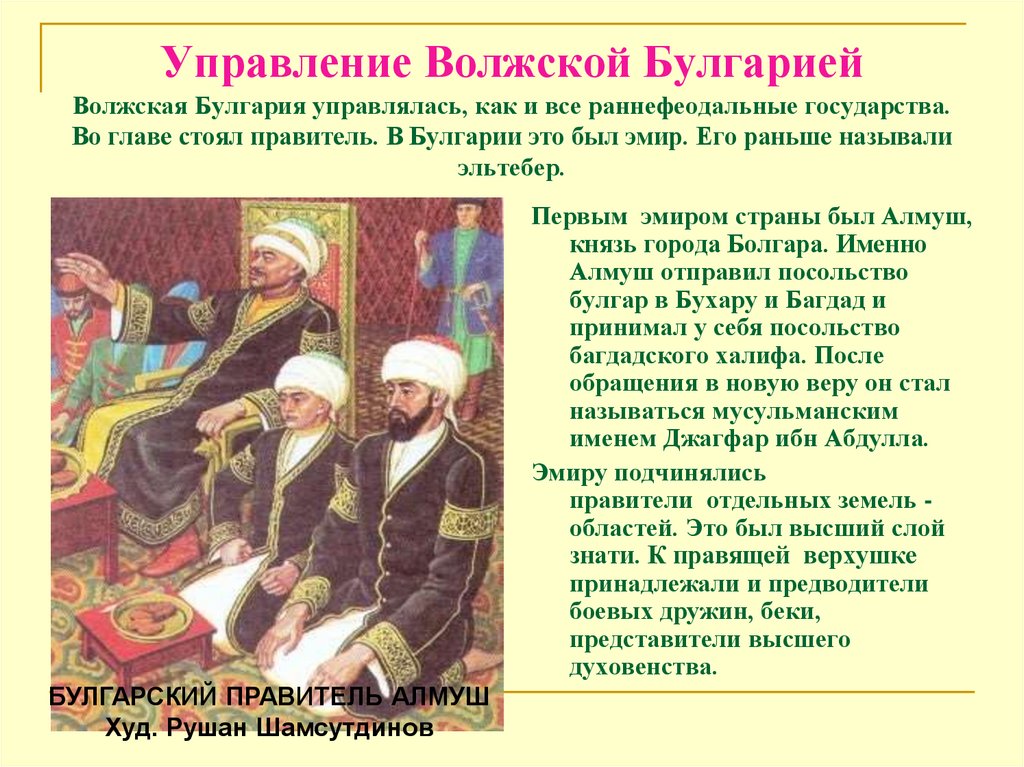

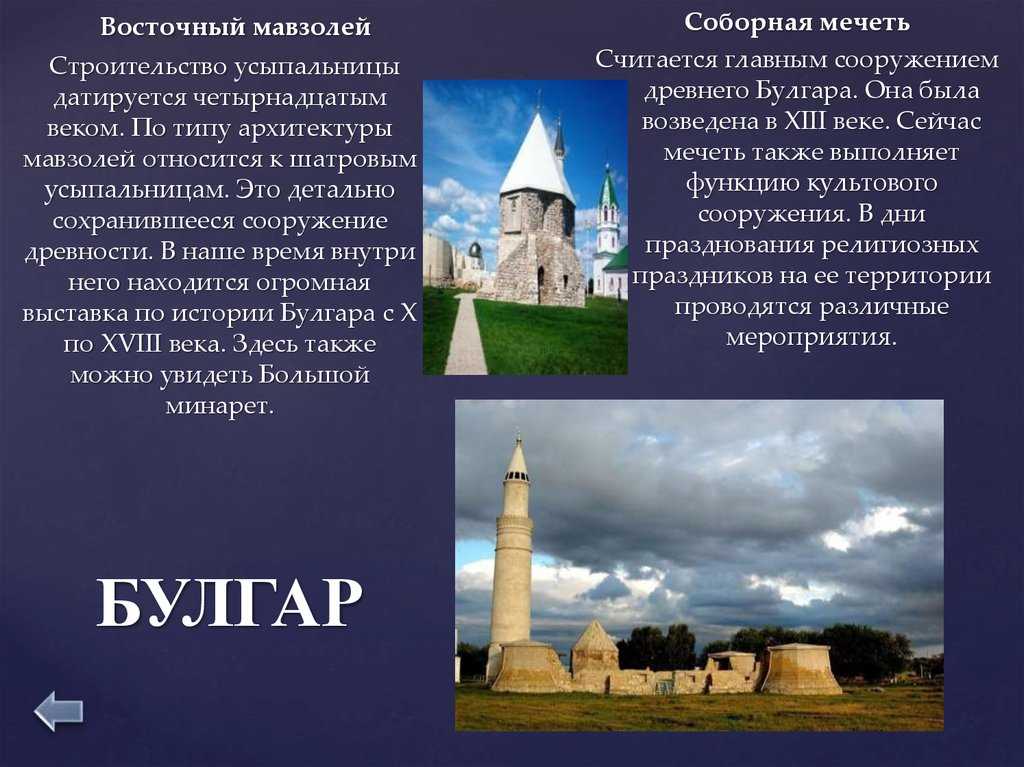

Новый период мощного заселения Казанского Поволжья в III–VI вв. н.э. связывается с древнемарийскими племенами азелинской культуры, которые сохранились в районе Казани до X–XI вв., когда сюда пришли волжские булгары. В X в. в Среднем Поволжье и Прикамье возникло государство Волжская Булгария, оставившее наряду с Хазарским каганатом и Русью богатейший след в истории Восточной Европы. Территорию нового государства помимо местного населения заселили несколькими волнами пришедшие сюда тюркоязычные племена болгар, финно-угорские прикамские народы и, возможно, праславянское население т. н. именьковской культуры.

н. именьковской культуры.

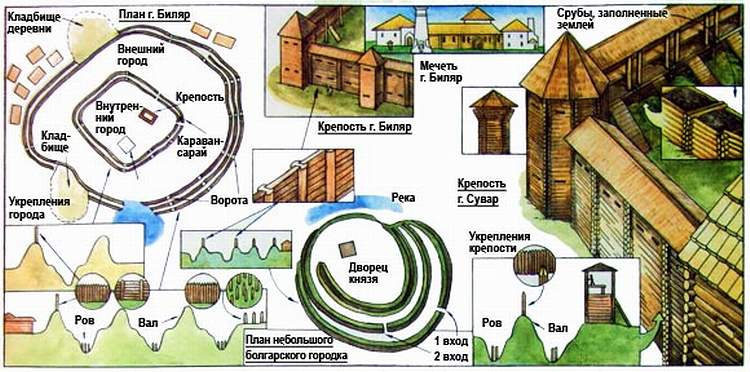

Волжская Булгария оказалась на одном из важнейших трансконтинентальных торговых путей, которые связывали Северную и Восточную Европу, Византию с Арабским Халифатом на Востоке. По берегам Волги и Камы вырастает целая сеть торгово-ремесленных факторий, которые не раз становились лакомым кусочком для воинственных соседей – хазар и руси. В связи с этим те из них, которые занимали окраинное поселение на границах Волжской Булгарии, укреплялись. Таким вот небольшим укрепленным торгово-ремесленным поселением, поначалу видимо игравшим только роль пограничной крепости, и была, возникшая на рубеже X–XI вв. Казань.

Когда возникла Казань?

Однако эта дата возникновения Казани – рубеж X и XI столетий, появилась на основании интерпретации данных археологических изысканий. Даже самые ранние даты самых «сомнительных» письменных источников относят это событие ко второй половине XII в. 1177 годом засвидетельствовано существование города Казань в сочинении неизвестного автора второй половины XVI в. «Казанская история». В некоторых древнейших списках этого произведения упоминается Казань в связи с деятельностью некоего царя по имени «Саин Болгарский». Текстологические исследования показали, что эта дата попала в рукописи случайно – по ошибке более позднего переписчика, а в большинстве списков источника возникновение Казани связано с деятельностью золотоордынского хана Саина, основавшего здесь Саинов-Юрт.

«Казанская история». В некоторых древнейших списках этого произведения упоминается Казань в связи с деятельностью некоего царя по имени «Саин Болгарский». Текстологические исследования показали, что эта дата попала в рукописи случайно – по ошибке более позднего переписчика, а в большинстве списков источника возникновение Казани связано с деятельностью золотоордынского хана Саина, основавшего здесь Саинов-Юрт.

Проводившиеся на территории Казанского Кремля археологические исследования по своим результатам также оказались неоднозначны. Хотя интерпретация археологических данных вызвала острую полемику среди самих археологов, наступило время политического решения научного вопроса. Основываясь на мнении известного ученого А. Х. Халикова, датировавшего начало Казани второй половиной XII в. на основании результатов археологических исследований и упоминания в «Казанской истории» Казани в 1177 г., руководство Татарской АССР намечало отметить в 1977 г. 800-летие города. Но уже готовящееся официальное празднование было отменено высшим московским руководством. Однако в середине 1990-х в связи с ростом центробежных политических тенденций в Российской Федерации вопрос вновь возник. Были проведены новые значительные раскопки на территории Казанского Кремля. Были добыты новые и более весомые археологические доказательства, которые были осмыслены представительной международной научной комиссией и которые позволили руководству Татарстана и России официально объявить в 2005 г. тысячелетие Казани. Торжества прошли с огромным размахом и независимо от их научного обоснования сыграли очень положительную роль в развитии города.

Однако в середине 1990-х в связи с ростом центробежных политических тенденций в Российской Федерации вопрос вновь возник. Были проведены новые значительные раскопки на территории Казанского Кремля. Были добыты новые и более весомые археологические доказательства, которые были осмыслены представительной международной научной комиссией и которые позволили руководству Татарстана и России официально объявить в 2005 г. тысячелетие Казани. Торжества прошли с огромным размахом и независимо от их научного обоснования сыграли очень положительную роль в развитии города.

Полевые исследования А. Х. Халикова, Ф. Ш. Хузина, А. Г. Мухамадиева и др. позволили открыть на территории исторической части города домонгольский булгарский культурный слой рубежа X–XI вв. Он не такой мощный как последующие, более поздние городские слои, что объясняется не очень высоким статусом булгарской пограничной крепости, но, тем не менее, он содержал не только единичные предметы этого время (различные украшения, предметы вооружения и снаряжения коня и всадника и т. д.), но и массовый керамический материал, что для археологов является доказательством неслучайности и единичных находок.

д.), но и массовый керамический материал, что для археологов является доказательством неслучайности и единичных находок.

Наиболее презентативными в плане датировки начала Казани находками оказались серебряный арабский дирхем Х в. и особенно свинцовая монета (монетообразный предмет), выпущенная в Чехии в первой половине X в. и выявленная раскопками 1997 г. в слое с булгарской домонгольской керамикой. Ф. Ш. Хузин и А. Г. Ситдиков объясняют появление уникальной находки (в самой Чехии такие пока не найдены) в Казани интенсивными торговыми связями между Волжской Булгарией и странами Центральной Европы. Любопытную гипотезу представил чешский профессор Й. Слама: эту монету могли около середины Х в. «обронить» в Казани во время дальнего путешествия два члена чешского княжеского посольства, которые взялись передать письмо от кордовского сановника Хасдая Ибн Шафрута хазарскому кагану Иосифу.

Даже после появления узко датирующих находок при раскопках Казани не все ученые признали условную дату рубежа X–XI столетий. Так, известный московский исследователь В. Л. Егоров относит появление Казани к золотоордынскому периоду, к 1370 г., связывая его с деятельностью булгарского князя Хасана. Собственно само название города, по мнению этого ученого, происходит от имени Хасан. Лингвистами эта версия не поддерживается. В тоже время выдвинуто очень много и других версий происхождения названия (от казана – котла, место на границе, от березы, от названий народов и т.д. и т.п.), которые, в отличие от проблемы с датировкой, пока объединяет одно качество – принципиальная невозможность их проверки.

Так, известный московский исследователь В. Л. Егоров относит появление Казани к золотоордынскому периоду, к 1370 г., связывая его с деятельностью булгарского князя Хасана. Собственно само название города, по мнению этого ученого, происходит от имени Хасан. Лингвистами эта версия не поддерживается. В тоже время выдвинуто очень много и других версий происхождения названия (от казана – котла, место на границе, от березы, от названий народов и т.д. и т.п.), которые, в отличие от проблемы с датировкой, пока объединяет одно качество – принципиальная невозможность их проверки.

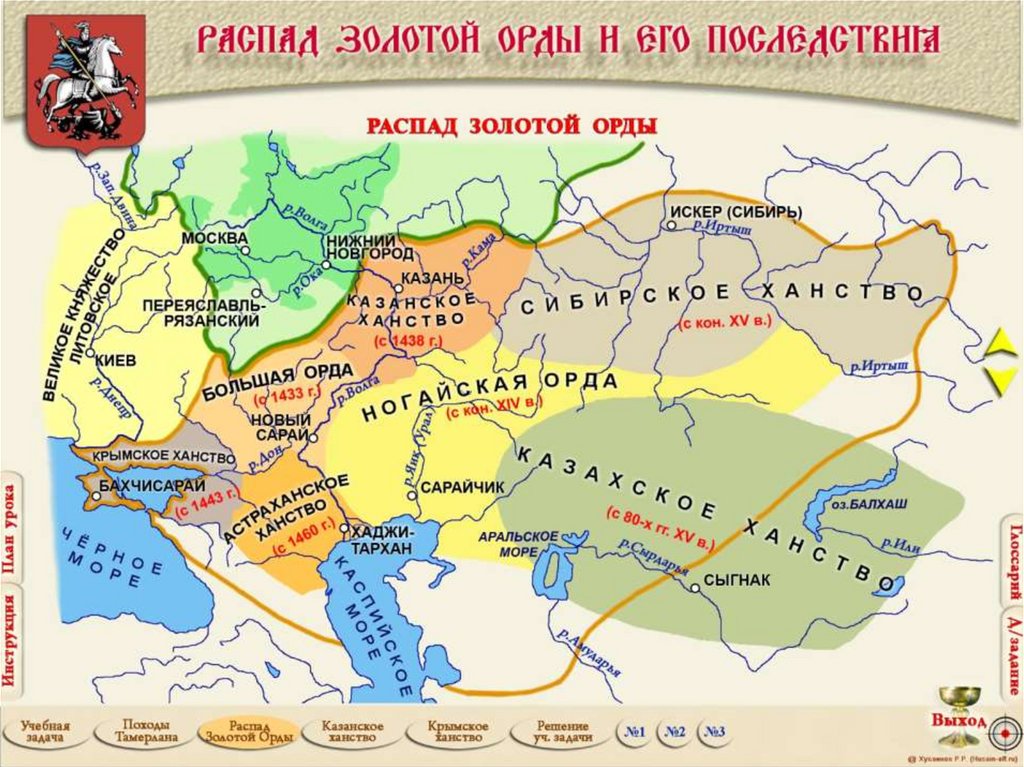

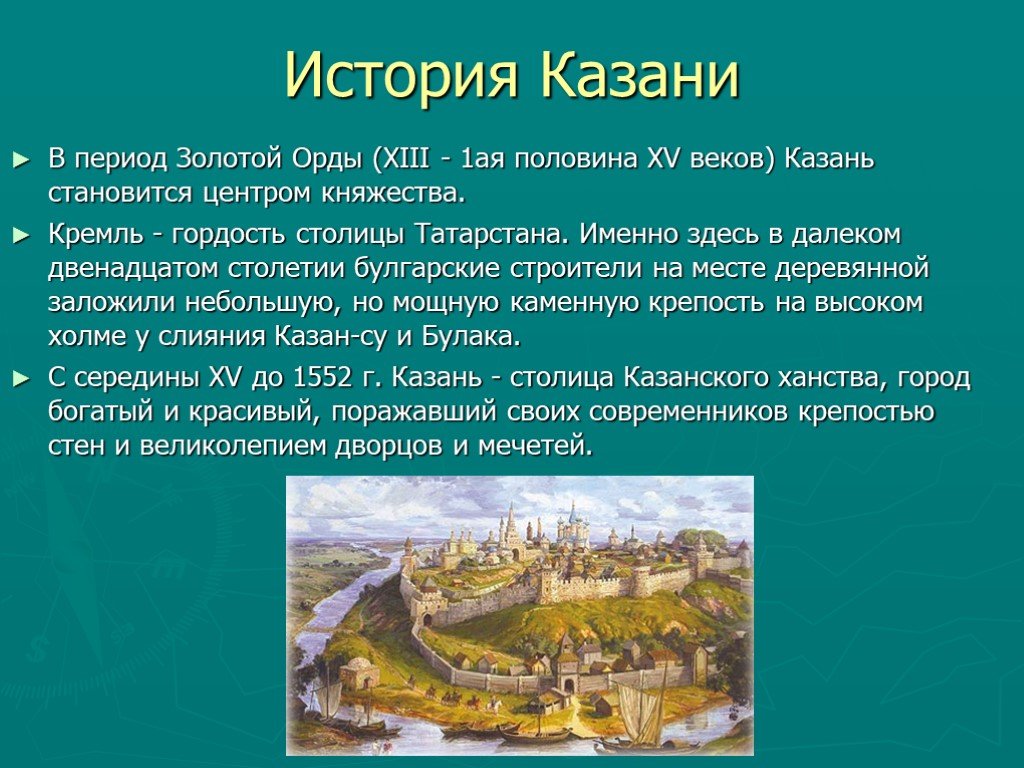

В эпоху Золотой Орды

Первоначальная Казань располагалась в северо-восточной части Кремлевского холма. Структурирующим центром поселения была хорошо укрепленная, поначалу деревянно-земляная, а затем каменная цитадель, которая в течение XI–XII вв. обросла торгово-ремесленным посадом. Заселялась территория к югу от Кремля по верхней части Кремлевского холма. Археологические исследования свидетельствуют не об аграрном, а сугубо торгово-ремесленном и военном характере занятий населения. Количество населения в Казани резко увеличилось за счет массового притока беженцев из разоренных территорий, когда на Волжскую Булгарию в 20–40 е гг. XIII в. несколькими волнами обрушилось монголо-татарское нашествие.

Количество населения в Казани резко увеличилось за счет массового притока беженцев из разоренных территорий, когда на Волжскую Булгарию в 20–40 е гг. XIII в. несколькими волнами обрушилось монголо-татарское нашествие.

Враг захватил и разорил все крупные города Волжской Булгарии. Однако, судя по отсутствию заметных археологических данных и сведений об этом в письменных источниках, Казань непосредственно во время похода Батыя в 1236 г. не пострадала. Первое же по времени упоминание Казани в восточных источниках – в сочинении арабского автора А. Гаффари (XVI в.) связано с завоеванием города монгольским ханом, внуком Чингисхана и братом Батыя – Берке (1257–1266) и включением ее в Улус Джучи. Это известие не пользуется доверием исследователей в отличие от сообщений других восточных авторов Абуль-Гази, Рашид ад-Дина и русских летописей о походе золотоордынского хана, внука Батыя – Менгу-Тимура (1266–1282) на восставших против монголов волжских болгар в 1278 г. Во время этого похода Казань попала под власть Орды, на что указывает, по мнению исследователя А. Г. Ситдикова, ее упоминание в известии русской летописи в списке городов, «якобы подаренных» Менгу-Тимуром участнику похода, своему любимцу смоленскому князю Федору Ростиславичу Черному (1233/1240–1299). Князь женился на дочери Менгу-Тимура, получив в качестве щедрого приданого 36 городов. И археологические данные (следы пожарищ) подтверждают бурные события в Казани в последней четверти XIII в. С этого времени можно уверенно говорить о золотоордынском периоде в истории Казани.

Г. Ситдикова, ее упоминание в известии русской летописи в списке городов, «якобы подаренных» Менгу-Тимуром участнику похода, своему любимцу смоленскому князю Федору Ростиславичу Черному (1233/1240–1299). Князь женился на дочери Менгу-Тимура, получив в качестве щедрого приданого 36 городов. И археологические данные (следы пожарищ) подтверждают бурные события в Казани в последней четверти XIII в. С этого времени можно уверенно говорить о золотоордынском периоде в истории Казани.

Находясь в составе Золотой Орды, Казань получила благоприятные условия для своего развития. Она утратила роль приграничного форпоста, но зато к концу золотоордынского периода своей истории превратилась в один из самых крупных экономических и политических центров Среднего Поволжья. Город в XIV–XV вв. стал играть заметную роль в транзитной международной торговле. Приток населения из соседних регионов привел к росту ремесленного посада и формированию местной знати. Причем, судя по данным археологии население это было полиэтничным – тюркским булгарским, финно-угорским и древнерусским. В это время складывается и планировка города, основу которой составляли три центральные вымощенные деревом улицы. Эта планировка просуществовала до конца XVIII в.

В это время складывается и планировка города, основу которой составляли три центральные вымощенные деревом улицы. Эта планировка просуществовала до конца XVIII в.

В конце XIV – начале XV в. в городе возобновилось, впервые после монгольского нашествия, каменное строительство. Существует мнение, что Казань стала местом сбора дани для ханов Золотой Орды. С конца XIII в. правитель Казани имел статус, равный правителю Болгара – столицы булгарской части Улуса Джучи, он являлся прямым вассалом ордынского хана. Экономическое значение и богатство Казани настолько выросли, что к концу XIV в. она становится лакомой целью для походов печально знаменитых устюжских и новгородских ушкуйников и об этих событиях писали многие русские летописи.

С начала 60-х гг. XIV в. в Золотой Орде начались внутренние усобицы, которые привели, с одной стороны, к набегам ханов на булгарские города, а с другой, усилению роли Казани в противостоянии с Золотой Ордой. В 1370-х гг. булгарский князь Хасан повел борьбу за освобождение от ордынской власти. В результате он покинул город Болгар и обосновался в Казани, где осуществлял, по всей видимости, самостоятельную политическую деятельность до своей кончины в конце XIV в.

В результате он покинул город Болгар и обосновался в Казани, где осуществлял, по всей видимости, самостоятельную политическую деятельность до своей кончины в конце XIV в.

Усобицы в Золотой Орде привели к тому, что русские князья стали ходить в «татарскую землю» – совершать набеги на земли Улуса. Казань подверглась разорению во время похода князя Юрия Дмитриевича Звенигородского в 1395–1396 (?) гг. В связи с этим походом русские летописи видят в Казани центр султаната, аналогичного и равного Болгару. О всевозрастающей роли Казани среди других городов Средневолжья свидетельствует чеканка здесь монет от имени Гиазеддина (1422–1438?) правителя из рода Джучидов на рубеже XIV–XV вв. с указанием места – «Болгар аль-Джадид», то есть «Новый Болгар».

Столица Казанского ханства

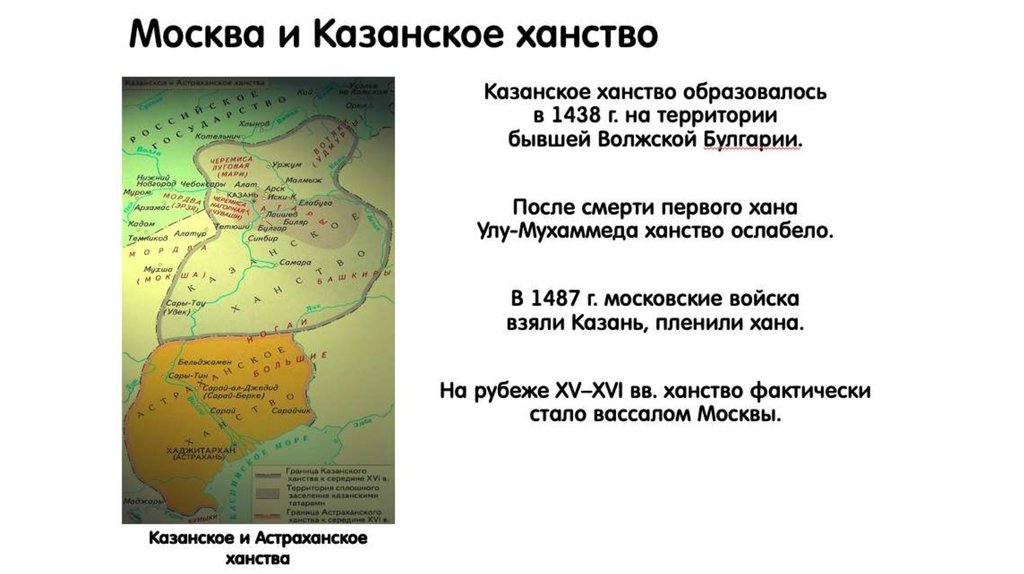

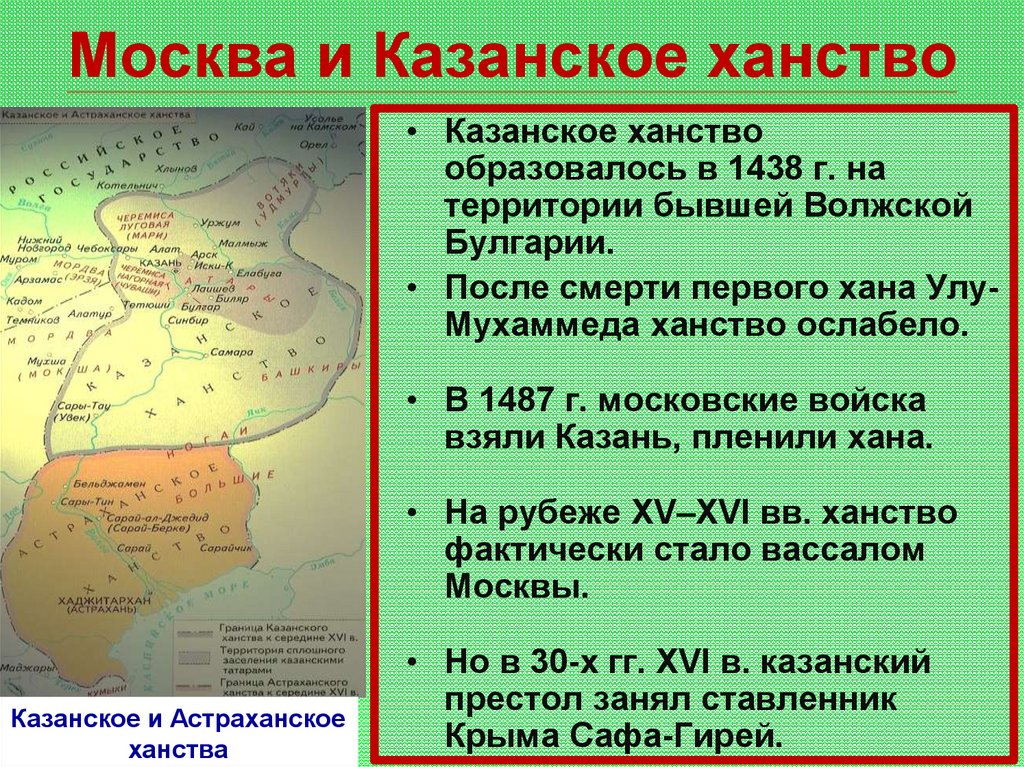

Тенденция к независимости Казани получила завершение в 1438 г., когда бывший золотоордынский хан из рода Чингизидов Улу-Мухаммед (1405–1445) осел в Казани и положил основание независимому Казанскому государству на землях бывшей Волжской Булгарии. Формально независимым Казанское ханство стало в 1445 г., когда был отстранен от власти булгарский эмир Галибек и на престол возведен Махмуд – сын Улу-Мухаммеда. Ко времени появления в регионе Улу-Мухаммеда и его сыновей, Казани, как считает А. Г. Ситдиков, вероятно подчинялись и другие булгарские княжества, что сделало неизбежным ее превращение в столицу Казанского ханства.

Формально независимым Казанское ханство стало в 1445 г., когда был отстранен от власти булгарский эмир Галибек и на престол возведен Махмуд – сын Улу-Мухаммеда. Ко времени появления в регионе Улу-Мухаммеда и его сыновей, Казани, как считает А. Г. Ситдиков, вероятно подчинялись и другие булгарские княжества, что сделало неизбежным ее превращение в столицу Казанского ханства.

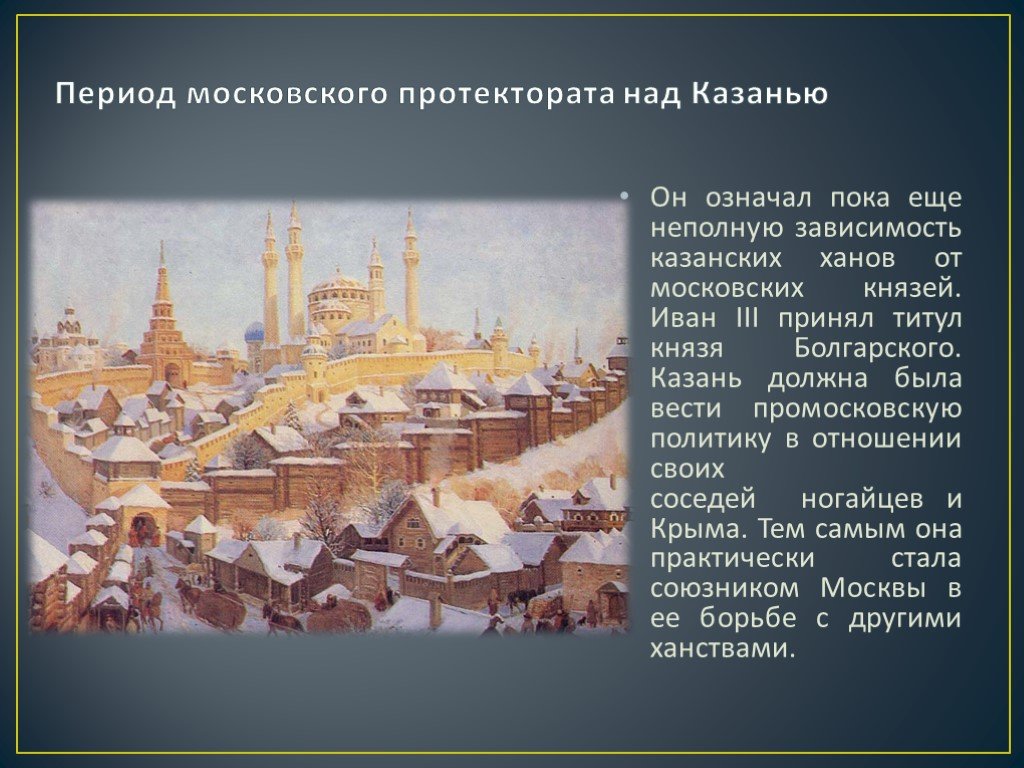

За сто лет независимого существования Казанского ханства на его трон вступали 13 правителей, некоторые из них по несколько раз. И начиная с правления Махмуда, Казань повела себя активно в международных делах, в частности ханские войска стали совершать набеги на русские земли. Московские князья отвечали тем же, хотя между Москвой и Казанью существовали оживленные торговые связи. В письменных источниках сохранились сведения о подготовке к походу на Казанское ханство московского князя Василия II в 1461 г., хорошо освещены войны и Великого московского князя Ивана III с Казанью в конце 60-х гг. XV в. В 1486 г. был заключен договор «О вечном мире» между Казанью и Москвой, дополненный тем, что в 1487 г. Иван III посадил на ханский престол «благожелательного» к нему Мухаммад-Эмина.

был заключен договор «О вечном мире» между Казанью и Москвой, дополненный тем, что в 1487 г. Иван III посадил на ханский престол «благожелательного» к нему Мухаммад-Эмина.

В начале XVI в. маятник качнулся в другую сторону – вновь начались набеги на русские земли. К власти в Казани приходит Сахиб-Гирей – младший брат крымского хана Мухаммед-Гирея, уступивший в 1521 г. престол Сафа-Гирею. После смерти последнего в 1549 г. казанцы вновь обратились за правителем во враждебный Москве Крым.

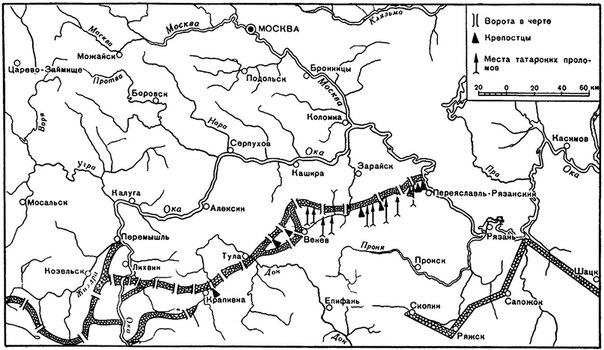

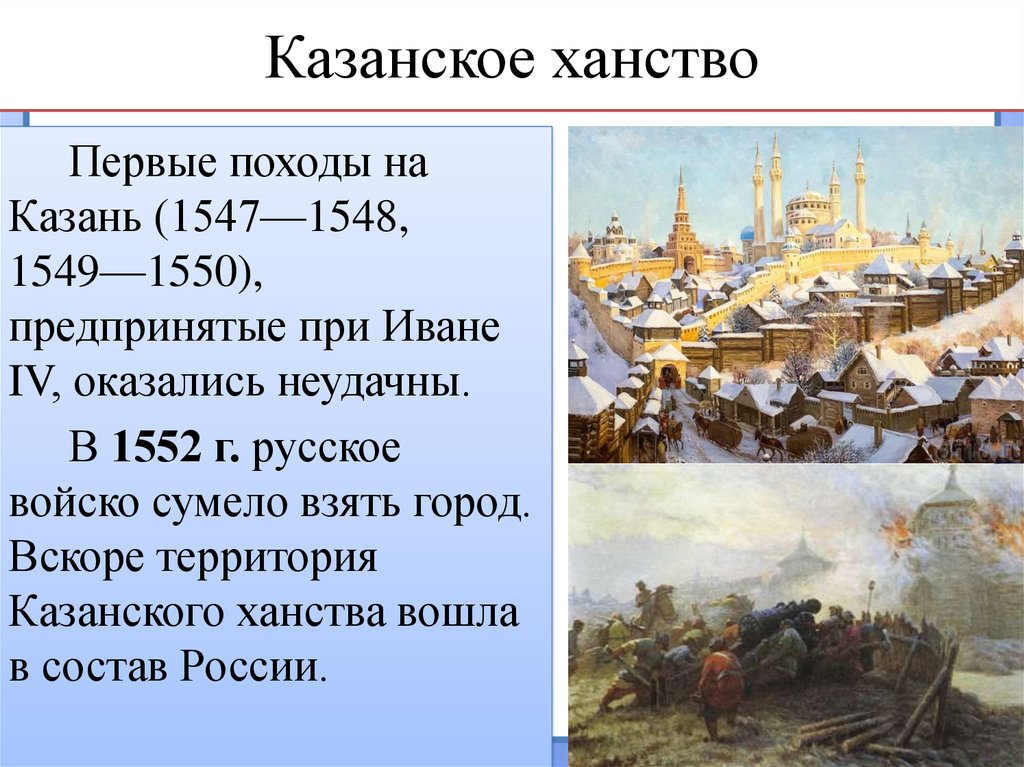

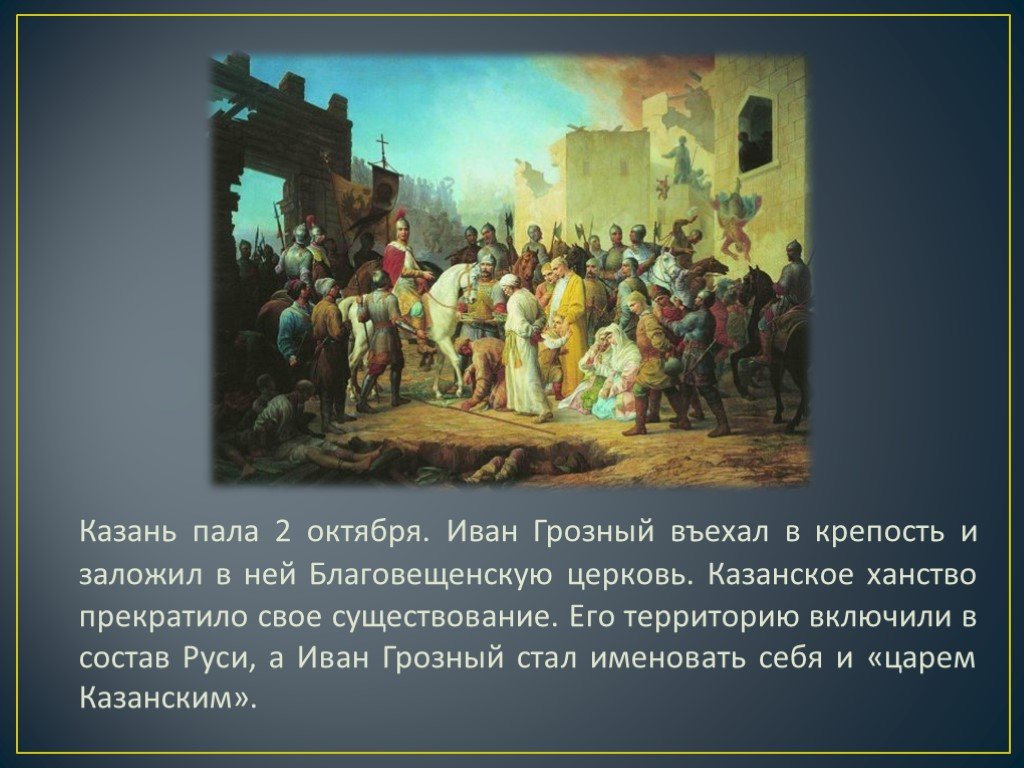

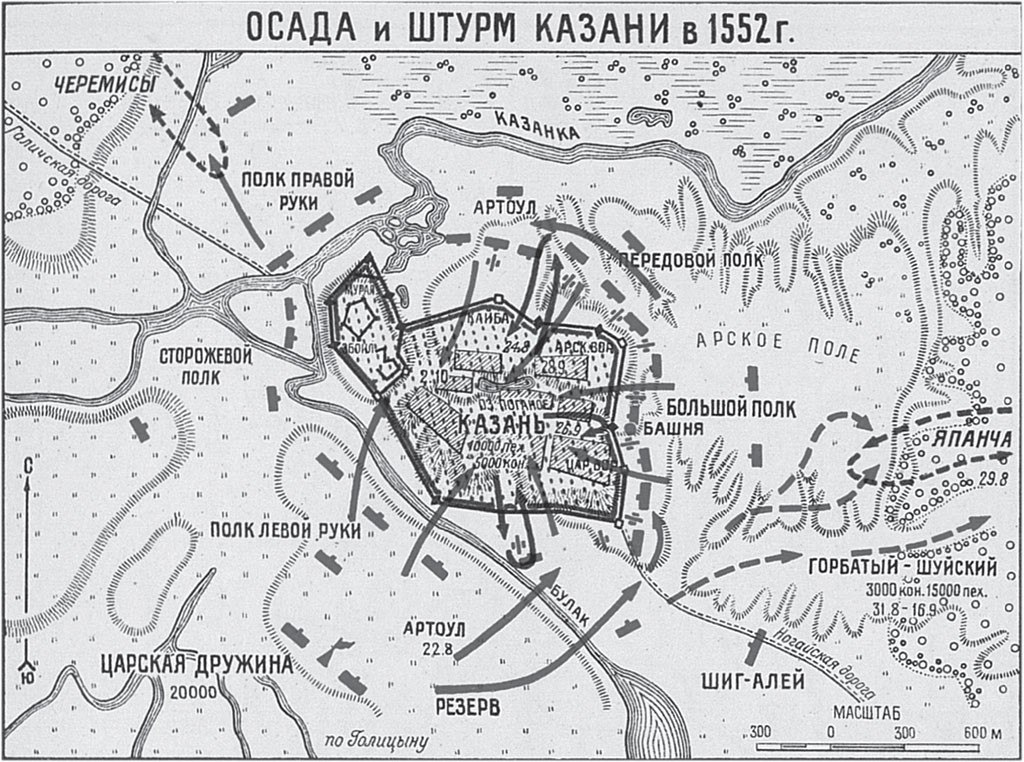

Набеги татар на Москву чередовались походами на Казань московских войск. Казань стала приоритетной целью завоевания для Московского государства особенно для русского царя Ивана IV Грозного. Два похода его войск – 1547–1549 и 1549–1550 гг. – не привели к успеху и тогда весной следующего 1551 г. русские начали создавать свой плацдарм – строить крепость в устье реки Свияги непосредственно в прямой близости к Казани. В августе 1552 г. 150-тысячное войско, возглавляемое самим Иваном Грозным, осадило город. После длительной безуспешной осады 2 октября 1552 г. Казань была взята яростным штурмом. После взрыва одной из стен русские войска ворвались в город и, как описывают очевидцы, в том числе князь Андрей Курбский, кровопролитные бои шли чуть ли не за каждый дом. Большая часть защитников города погибла, часть уведена в плен, а разрушенная практически полностью Казань была присоединена к Московскому государству.

После длительной безуспешной осады 2 октября 1552 г. Казань была взята яростным штурмом. После взрыва одной из стен русские войска ворвались в город и, как описывают очевидцы, в том числе князь Андрей Курбский, кровопролитные бои шли чуть ли не за каждый дом. Большая часть защитников города погибла, часть уведена в плен, а разрушенная практически полностью Казань была присоединена к Московскому государству.

Казань в период независимого ханства (сер. XV–XVI вв.) была самым крупным и значительным торгово-ремесленным и культурным центром Среднего Поволжья. Традиционно велика была роль города в транзитной международной торговле, особенно мехами, в Казани проводилась ежегодная международная ярмарка на Гостином острове, на нескольких городских площадях располагались постоянные рынки. Далеко за пределами Казанского ханства ценились изделия местных ремесленников – ювелиров, кузнецов, гончаров и кожевников. В ханский период население города очень быстро росло, оно традиционно было полиэтничным, включающим помимо ислама и другие конфессии.

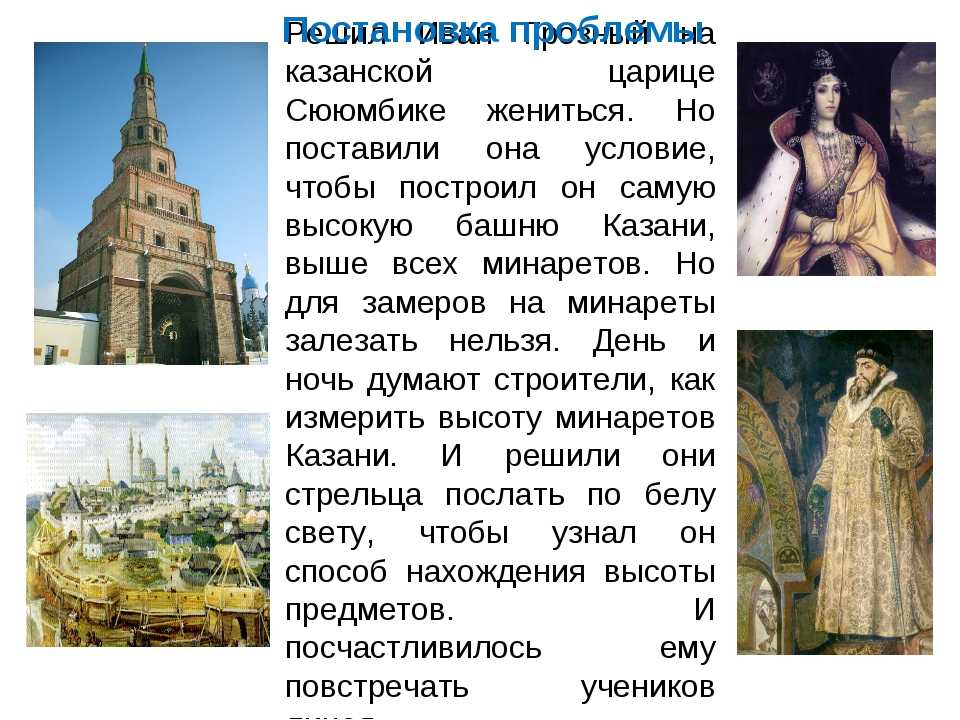

По вопросу о границах общегородских укреплений Казани этого периода у исследователей нет единого мнения. Известно, что к 1530 г. городские посады были обнесены высокой стеной в виде дубовых городен, но, безусловно, что в центре города был Кремль, мощная белокаменная цитадель, внутри которой располагались каменные строения – несколько мечетей, дворцовые здания и два мавзолея. Согласно исследованиям Ф. Ш. Хузина и А. Г. Ситдикова, в мавзолеях были захоронены ханы Махмуд и Мухаммад-Эмин. Археологическими раскопками у знаменитой башни Сююмбике были исследованы мало сохранившиеся остатки ханской мечети, описание которой известно по письменным источникам. Историческая память казанцев и сегодня отождествляет эту мечеть с построенной уже после ее разрушения на этом месте башней Сююмбике. Но время строительства башни – одной из главных достопримечательностей современной Казани, также является дискуссионным в науке.

Но безусловно самой знаменитой и легендарной для этого периода была мечеть-медресе, возглавляемая общественным деятелем, ученым и поэтом Кул Шарифом. У стен мечети происходили особенно ожесточенные бои при падении Казани. Известно по описаниям, что она находилась у Тезицкого оврага, но бесспорно локализовать место, где она находилась, ученым пока не удалось.

У стен мечети происходили особенно ожесточенные бои при падении Казани. Известно по описаниям, что она находилась у Тезицкого оврага, но бесспорно локализовать место, где она находилась, ученым пока не удалось.

Посещавшие ханскую Казань современники особенно отмечали ее великолепную архитектуру, вобравшую в себя булгарские и золотоордынские традиции и достижения мастерства приезжих из Турции и Италии зодчих. Богатейшей была духовная культура, подпитываемая высоким уровнем развития просвещения. Здесь творил великий поэт Мухамедьяр. К сожалению, многое из наследия казанских писателей, художников и мыслителей того периода безвозвратно утеряно.

В составе Русского государства

Сразу же после взятия русскими войсками Казани для управления ею был учрежден специальный приказ. Помимо военно-стратегических задач, а Казань оставалась форпостом России на восточной окраине практически до конца XVII в., у нее появилась новая роль – распространение православия на востоке Русского государства. В связи с этим была учреждена в 1555 г. Казанская епархия и основано в XVI в. несколько монастырей: Успенский Зилантов, Спасо-Преображенский, Иоанно-Предтеченский и Казанский Богородицкий женский. В 1579 г. в Казани произошло событие общерусского масштаба – была обретена Казанская икона Божией Матери, ставшая в России одной из наиболее почитаемых.

В связи с этим была учреждена в 1555 г. Казанская епархия и основано в XVI в. несколько монастырей: Успенский Зилантов, Спасо-Преображенский, Иоанно-Предтеченский и Казанский Богородицкий женский. В 1579 г. в Казани произошло событие общерусского масштаба – была обретена Казанская икона Божией Матери, ставшая в России одной из наиболее почитаемых.

По приказу Ивана Грозного в 1556–1564 были полностью восстановлены и построены новые укрепленные участки Казанского Кремля. Для этого сюда массово переселяли служилых людей, мастеровых, посадских людей из 40 областей Русского государства. Татарское население было вытеснено на окраину Казани, в район озера Каба, где возникла особая Старотатарская слобода. Позднее, в середине XVIII в. возникла и другая – Новотатарская слобода.

В период Великой Смуты на Руси Казань не осталась в стороне от бурных событий. В 1606–1610 гг. она стала опорным пунктом правительства русского царя Василия Шуйского, а в 1611–1612 гг. дьяк Н. М. Шульгин, фактический самостоятельно правивший Казанью, выступал даже за создание независимого Казанского государства. К середине XVII в. город заметно вырос, расширяясь главным образом к северо-западу и включая в городские районы территории, находившиеся в устье Булака. Активный рост городского населения и подъем экономики оказался прерван в 1654–1656 гг., когда Казань охватила эпидемия чумы.

К середине XVII в. город заметно вырос, расширяясь главным образом к северо-западу и включая в городские районы территории, находившиеся в устье Булака. Активный рост городского населения и подъем экономики оказался прерван в 1654–1656 гг., когда Казань охватила эпидемия чумы.

Реформы Петра I чрезвычайно благоприятно сказались на развитии Казани. В 1708 г. Петр сделал ее столицей огромной губернии. Здесь открываются одна за другой мануфактуры, строится судоверфь, учреждается в 1718 г. Адмиралтейство, а при нем цифирная школа, ставшая первым учебным заведением в Казани. Петр Великий и лично посетил Казань в 1722 г., отметив здесь 50-летие. В честь этого события в Казани был построен величественный собор апостолов Петра и Павла – небесных покровителей русского царя. Во второй половине XVIII в. Казань становится одним из самых важных экономических центров Российской империи.

После петровских реформ особое значение приобрели для Казани, равно как и для России в целом, преобразования Екатерины II. В 1767 г. она лично посещает Казань.

В 1767 г. она лично посещает Казань.

В духе своего знаменитого указа «О терпимости всех вероисповеданий» императрица разрешила строительство мечетей и вскоре в Казани уже строятся первая мечеть «Эфенди» (сегодня Аль-Марджани), несколько больших медресе. Специальным указом Екатерина Великая даровала знатным татарским родам права и привилегии российского дворянства. Согласно ее распоряжениям в 1766 г. в Казани начала функционировать выборная городская Дума, а в 1781 г. татарская Ратуша, координирующая вопросы в сфере экономики в татарских слободах. После посещения Казани Екатериной началась разработка регулярного плана городской застройки и, хотя он не был реализован полностью, но определил расположение основных улиц вплоть до сегодняшнего дня.

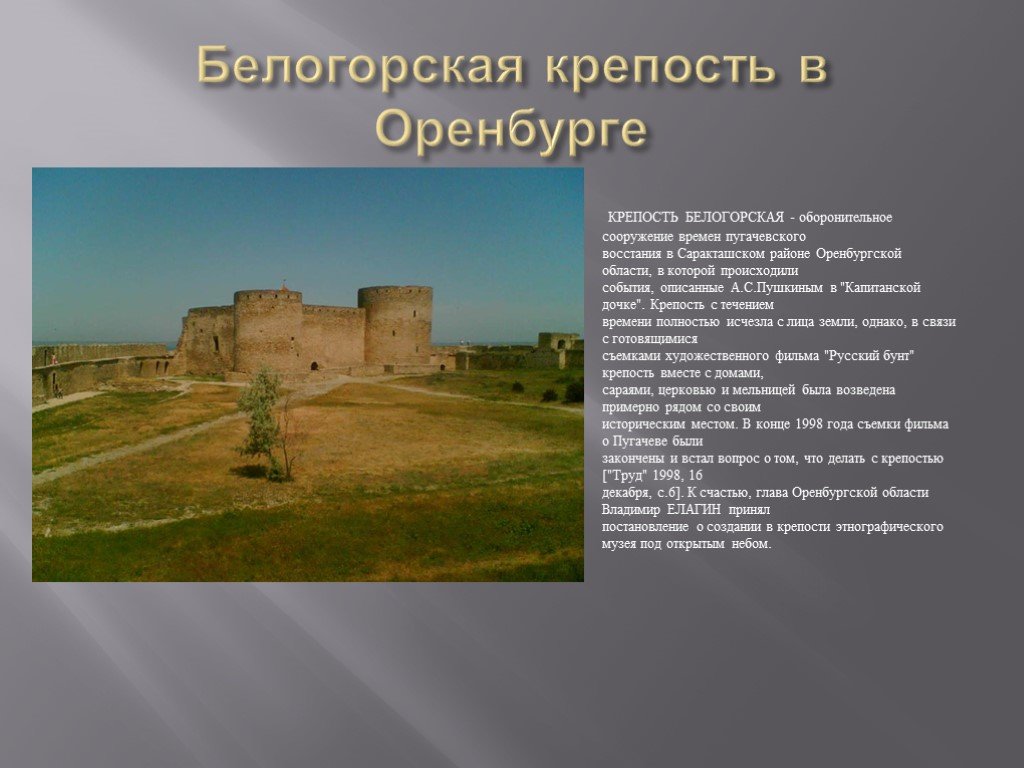

Не избежала Казань и главного потрясения екатерининской эпохи – восстания Пугачева. В июле 1774 г. после ожесточенного штурма город практически полностью (за исключением Кремля) был захвачен повстанцами. Они довольно скоро покинули Казань, но тотальный пожар и разграбление нанесли громадный урон экономике и населению города. Отметим, что это был четвертый за это столетие опустошительный пожар в Казани. На этот раз на месте более чем 2 тысяч сгоревших строений началась массовая каменная гражданская застройка. Благодаря взятию пугачевцами Казани здесь побывал в 1833 г. А. С. Пушкин, собиравший материал для произведений «История Пугачева» и «Капитанская дочка».

Отметим, что это был четвертый за это столетие опустошительный пожар в Казани. На этот раз на месте более чем 2 тысяч сгоревших строений началась массовая каменная гражданская застройка. Благодаря взятию пугачевцами Казани здесь побывал в 1833 г. А. С. Пушкин, собиравший материал для произведений «История Пугачева» и «Капитанская дочка».

К концу XVIII в. население Казани превысило 40 тыс. человек. Статус центра духовной культуры и просвещения «третьей столицы» укрепило появление в Казани постоянного театра (1791 г.), газеты «Казанские известия» (1811) и особенно открытие третьего по счету в России Казанского университета в 1804 г.

Отечественная война 1812 г. непосредственно не коснулась Казани, но в город был из Москвы переведен целый ряд государственных учреждений, сюда же массово бежало и гражданское население, искавшее спасения от наполеоновских войск. В 1812–1815 гг. в Казани работал пушечный завод, что вместе с открытым здесь еще при Екатерине пороховым заводом положило начало формированию негласного статуса «военно-промышленной» столицы России в последующее время.

Экономический подъем пореформенной России второй половины XIX в. дал мощный толчок и для развития Казани. Особенно активно начала развиваться промышленность, начиная с 1860–1870 гг., когда здесь открылись десятки предприятий текстильной, химической, пищевой и обрабатывающей (минеральное сырье) промышленности. Интенсификации экономики способствовали открытие биржи, быстрое развитие пароходного сообщения по Волге, Каме и др. рекам региона. В 1894 г. вступила в строй Московско-Казанская железная дорога. В 1900 г. здесь работало уже свыше 120 фабрик и заводов.

Подъем экономики и технический прогресс привели к серьезным и ускоряющимся изменениям в жизни казанцев: появившееся в 1870-х гг. газовое освещение в 1890-е заменило электрическое, тогда же на улицах города вышел электрический трамвай; появившийся в 1859 г. телеграф через 20 с небольшим лет дополнила телефонная сеть. Рост промышленности вызвал бурный рост населения Казани. Если в середине XIX в. в городе проживало 60 тыс. жителей, то к началу XX в. население Казани превышало 130 тыс. человек и она входила в пятерку крупнейших городов Российской империи.

жителей, то к началу XX в. население Казани превышало 130 тыс. человек и она входила в пятерку крупнейших городов Российской империи.

Казань в XX веке

Наступление XX века в Казани, как и во всей России, началось с революционных бурь. Во время первой русской революции 1905–1907 гг. противостояние с властью помимо стачечного движения вылилось в октябре в открытые уличные бои отрядов из рабочих и студентов с казаками и полицией. Два дня город полностью находился в руках революционной Казанской городской коммуны. Революция активизировала и национальное движение: в Казани в 1906 г. начали издаваться татарские газеты и журналы, была открыта первая публичная татарская библиотека «Кутубханаи Исламия» и дана первая театральная постановка на татарском языке.

Экономический подъем Казани в 1910–1914 гг. был прерван начавшейся Первой мировой войной, часть казанцев приняла непосредственное участие в военных действиях в составе регулярной армии, большая часть предприятий работала по военным заказам.

Казань активно встретила февральскую революцию 1917 г. Но помимо городского Совета рабочих и солдатских депутатов здесь были созданы Казанский мусульманский социалистический комитет, Мусульманский комитет и Казанские отделения Всероссийских мусульманского совета (Милли шура) и мусульманского военного совета (Харби шура). В июне 1917 г. в Казани состоялись три Всероссийских мусульманских съезда – военный, гражданский и мусульманского духовенства. На их объединённом заседании была провозглашена культурно-национальная автономия мусульман Внутренней России и Сибири.

После вооруженного Октябрьского восстания власть в городе захватил Казанский совет рабочих и солдатских депутатов. В феврале 1918 г. на территории Казани была создана так называемая Забулачная республика, ее руководство выступало за создание татаро-башкирского государства – Урало-Волжского штата. В марте 1918 г. силами недавно созданной Красной армии Забулачная республика была ликвидирована. Казань оказалась в эпицентре Гражданской войны. С июня 1918 г. а потом в ходе Гражданской войны до 1922 г. здесь размещались штаб и Реввоенсовет Восточного фронта Красной армии. С начала августа по начало сентября 1918 г. Казань была во власти Чехословацкого корпуса, при отступлении которого из города была вывезена часть золотого запаса России.

С июня 1918 г. а потом в ходе Гражданской войны до 1922 г. здесь размещались штаб и Реввоенсовет Восточного фронта Красной армии. С начала августа по начало сентября 1918 г. Казань была во власти Чехословацкого корпуса, при отступлении которого из города была вывезена часть золотого запаса России.

С мая 1920 г. Казань – официальная столица Татарской АССР (в 1990–1992 гг. – Татарской ССР, с 1992 г. – Республики Татарстан).

В первые годы Советской власти в процессе индустриализации города было построено и введено в строй множество новых предприятий, электростанций, произошел резкий рост городского населения. Многое делается для поднятия уровня образования, в тоже время культуре Казани наносится невосполнимый ущерб: закрываются многие православные и мусульманские храмы. Все городские надписи, как и татарская литература, переводятся сначала на латинскую графику (1929 г.), а затем на кириллицу (1939 г.).

На время Великой Отечественной войны Казань стала настоящей тыловой столицей страны. Сюда были эвакуированы из Москвы важнейшие государственные учреждения, в числе которых Государственный банк СССР, Центральная радиостанция, Главное управление Воздушного флота, Президиум и большинство институтов Академии Наук СССР. В Казани разместились многие эвакуированные из Москвы, центральных и западных районов СССР промышленные предприятия, в том числе Московский авиационный завод имени С. П. Горбунова, в послевоенные годы на их базе возник ряд новых предприятий. В Казани функционировало 45 госпиталей. Казанцы прославились на фронтах Великой Отечественной, город стал одним из рекордсменов по количеству Героев Советского Союза.

Сюда были эвакуированы из Москвы важнейшие государственные учреждения, в числе которых Государственный банк СССР, Центральная радиостанция, Главное управление Воздушного флота, Президиум и большинство институтов Академии Наук СССР. В Казани разместились многие эвакуированные из Москвы, центральных и западных районов СССР промышленные предприятия, в том числе Московский авиационный завод имени С. П. Горбунова, в послевоенные годы на их базе возник ряд новых предприятий. В Казани функционировало 45 госпиталей. Казанцы прославились на фронтах Великой Отечественной, город стал одним из рекордсменов по количеству Героев Советского Союза.

В 1950–1970 гг. совершенно изменился облик Казани. Высокими темпами развивается промышленность, особенно авиастроительная, машиностроительная и химическая. Были возведены новые защитные дамбы, в городе появились новые жилые массивы. Население Казани в 1979 г. превысило 1 млн. чел. В XXI век Казань шагнула в качестве одного из важнейших экономических, образовательных, научных и культурных центров России.

На рубеже и в зеркале тысячелетий

В 2005 г. Казань торжественно отметила свое тысячелетие. К юбилею города были выполнены грандиозные программы по строительству и благоустройству. Был запущен Казанский метрополитен, построены комплекс Кул-Шариф – одна из самых крупных мечетей в России и Европе и многие другие сооружения, были реконструированы и отреставрированы десятки улиц, зданий, памятников, объектов культуры и городской инфраструктуры. После этого Казань – город международных фестивалей, музеев и храмов – стала рекордсменом по росту туризма в России, только в 2015 г. ее посетило более 2 млн. туристов.

Казань с давних седых времен олицетворяет конструктивное единение цивилизаций Востока и Запада, многообразие культур и конфессий. И сегодня здесь действуют десятки мусульманских мечетей и православных церквей, а также храмы других религий. Неслучайно именно в Казани существует Храм всех религий.

С Казанью связана жизнь и деятельность выдающихся ученых, писателей, людей искусства, политиков – Н. И. Лобачевского, Н. Н. Зинина, И. М. Симонова, К. Клауса, Е. К. Завойского, А. М. Бутлерова, С. А. Альтшулера, В. М. Бехтерева, Г. Р. Державина, Г. Тукая, К. Насыри, братьев Панаевых, С. Т. Аксакова, М. Джалиля, Н. Фешина, И. И. Шишкина, Ф. Шаляпина, В. И. Качалова, С. Сайдашева, Р. Нуреева, М. Горького, В. И. Ленина, С. М. Кирова и многих и многих других.

И. Лобачевского, Н. Н. Зинина, И. М. Симонова, К. Клауса, Е. К. Завойского, А. М. Бутлерова, С. А. Альтшулера, В. М. Бехтерева, Г. Р. Державина, Г. Тукая, К. Насыри, братьев Панаевых, С. Т. Аксакова, М. Джалиля, Н. Фешина, И. И. Шишкина, Ф. Шаляпина, В. И. Качалова, С. Сайдашева, Р. Нуреева, М. Горького, В. И. Ленина, С. М. Кирова и многих и многих других.

Самый древний из важнейших городов, самый уникальный благодаря месту встречи здесь восточной и западных культур, город удивительной исторической судьбы по-прежнему молод и уверенно смотрит в следующее тысячелетие.

Роман Рабинович, канд. ист. наук,

специально для портала BankGorodov.RU

Trojden | Быт и нравы Древней Руси: Косулина Л. Г.

Повседневная жизнь земледельцев и горожан.

Большая часть населения Древней Руси проживала в сельской местности. Люди упорно боролись за существование, распахивали новые земли, разводили скот, бортничали, охотились, оборонились от «лихих людей» (разбойников), а на юге — от кочевников. Нередко пахари выходили в поле вооружённые рогатинами, дубинами, луком и стрелами, чтобы отбиться от степняков.

Нередко пахари выходили в поле вооружённые рогатинами, дубинами, луком и стрелами, чтобы отбиться от степняков.

Наиболее распространёнными на Руси были так называемые большие семьи. Старший из мужчин являлся главой семьи, в которой совместно жили и вели общее хозяйство не отделившиеся от него сыновья со своими жёнами и детьми. Они вместе обрабатывали землю. Глава семьи распоряжался имуществом и судьбой каждого из её членов. Это касалось даже браков детей, которых могли женить или выдать замуж против воли.

Воспитание детей в большинстве семей было трудовым. Лет с семи мальчика брали работать в иоле, начинали приучать к какому-нибудь делу и учить грамоте, если была возможность. Девочки присматривали за младшими братьями и сёстрами, помогали матери по хозяйству, учились у неё прясть пряжу, ткать полотно, шить одежду.

В Древней Руси, особенно в крестьянских семьях, люди рано вступали в брак, так как очень ценились трудовые руки. Девочка в 12 лет была уже па выданье. Случались и более ранние браки, хотя христианская церковь их не поощряла.

Долгими зимними вечерами при свете лучин женщины пряли, мужчины делали домашнюю утварь, пили хмельные напитки, мёд, вспоминали минувшие дни, слушали сказителей, рассказывавших былины. Ещё долго сохранялись языческие праздники.

Часть населения Руси проживала в городах. В них селились князья, размещалась княжеская дружина. В городах князья со своими помощниками правили суд, управляли подвластными землями, принимали иностранных послов. На городских площадях собиралось вече.

Постепенно города росли и становились торговыми и ремесленными центрами.

Одним из наиболее распространённых видов ремёсел было кузнечное дело. Обработка железа, изготовление из него разных изделий осуществлялись в кузнечных мастерских — кузницах. Крупными ремесленными центрами, производившими изделия из металла, были Киев, Чернигов, Вышгород, Галич, Новгород.

Но большим и малым городам Руси шумели торги. Сияла па солнце серебряная, отделанная чеканным узором посуда. Рядом стояли гончарные изделия — кувшины, черпаки, чаши. Радовали глаз украшения из золота, драгоценных камней, бисера и эмали. Сюда же приносили труды своих рук кожевенники и кузнецы, косторезы и плотники. Купцы предлагали песцовые, собольи и куньи меха. Иноземные гости (купцы) — греки, арабы, болгары, евреи, армяне, поляки, чехи, немцы, скандинавы — торговали драгоценными тканями и камнями, оружием, пряностями и винами.

Радовали глаз украшения из золота, драгоценных камней, бисера и эмали. Сюда же приносили труды своих рук кожевенники и кузнецы, косторезы и плотники. Купцы предлагали песцовые, собольи и куньи меха. Иноземные гости (купцы) — греки, арабы, болгары, евреи, армяне, поляки, чехи, немцы, скандинавы — торговали драгоценными тканями и камнями, оружием, пряностями и винами.

С незапамятных времён из России вывозились мёд, воск, меха. Со временем расширяется вывоз льна, пеньки — сырья для производства верёвок, канатов и пр., выделанных говяжьих кож, а также продуктов морских промыслов Севера (тюленьи, моржовые шкуры, сало, треска, сёмга), лесоматериалов, в частности смолы.

Купцы играли значительную роль не только в городской жизни, но и в политических делах. На вершине общественной лестницы они стояли сразу же за боярами.

13 городах сосредоточивалась и религиозная жизнь. Здесь сооружались большие храмы, жили и исполняли христианские службы и обряды митрополит и епископы, стояли крупные монастыри.

Города были центрами культуры. В них организовывались школы, писались иконы, создавались фрески и мозаики.

Быт простых горожан мало отличался от крестьянского. Помимо ремесла и торговли, занимались огородничеством, скотоводством, бортничеством.

Предметы быта, найденные археологами при раскопках русского города: топор, ножницы, детская игрушка, восковая свеча и куски воска, струнные музыкальные инструменты

Глава семьи участвовал в городском вече, отвечал за выполнение разного рода повинностей, а также за нетяжкие преступления членов своей семьи.

В богатых и знатных семьях были свои порядки. Обычно до года дети находились на руках кормилицы, до пяти лет — на попечении нянек. Холопка-кормилица и сё сын были самыми близкими слугами в доме. Сын кормилицы воспитывался вместе с юным хозяином и иногда оставался па всю жизнь самым близким ему человеком. Мальчиков в знатных семьях нередко начинали учить грамоте с пяти лет и воспитывали сообразно будущей службе. Согласно обычаю, воспитанием княжича руководил его дядя — брат матери.

Согласно обычаю, воспитанием княжича руководил его дядя — брат матери.

Развлечением знати были охота и богатые дружинные пиры. Столы были уставлены дорогой посудой, нс только кубки, но и ложки были серебряными. Рекой текли заморские вина и русский мёд — так назывался хмельной напиток, приготовляемый из мёда. Большие чаши, рога с вином ходили по кругу. Слуга разносили огромные блюда с мясом и дичью. Женщины сидели за столом вместе с мужчинами. Гостей на пирах развлекали скоморохи и гусляры.

Любимыми забавами богатых людей была соколиная, ястребиная, псовая охота. Для простого люда устраивались скачки, турниры, различные игрища.

Даже после принятия христианства большинство населения носило славянские имена. Знатные люди, получив при крещении имена христианских святых, продолжали в быту именоваться славянскими — Ярослав, Святослав, Всеволод, Мстислав и т. п. Именами остальной части населения могли служить любые существительные, прилагательные и их сочетания — Добрыня, Сновид, Лют, Волчий Хвост и т. д.

д.

Военное дело. Большое место в жизни людей занимали различные военные дела. Профессиональными воинами были княжеские дружинники. Они передвигались по суше на конях, по рекам и морям в быстрых и лёгких ладьях. Вооружены они были менами, копьями, саблями. Головы воинов защищали шишаки — изящные остроконечные шлемы. Защитными средствами были щит, броня или кольчуга. Во время рукопашных схваток специальные телохранители оберегали князя, заслоняя его своими щитами и телами от вражеских сабель и стрел.

Во время больших военных походов созывалось народное ополчение. Его члены — вой — вооружались попроще: лук, колчан со стрелами, нож:, копьё либо тяжёлый боевой топор, который пробивал насквозь крепкую броню. Сами вой броню не носили, она была слишком дорогой. Кольчуга тоже была редкостью. Зато щиты имелись в руках у каждого.

Доспехи и вооружение русского воина: самострел (арбалет), лук, стрелы, колчан, сабля, шлем, кольчуга

Назовите главное отличие дружинника от ополченца.

Войско выступало в поход по сигналу боевой трубы. Впереди ехал князь, за ним гарцевала дружина, далее шли вой. Следом тянулся обоз, в нём находилось вооружение воинов и съестные припасы. Сражения нередко начинались с поединка богатырей, которых выставляла каждая сторона.

Жилище. Характерной чертой быта жителей Древнерусского государства стало возникновение существенной разницы между образом жизни верхушки общества и основной массы населения.

Жилища князей и бояр — хоромы — состояли, как правило, из нескольких соединённых между собой переходами строений. В центре находился терем — высокое деревянное здание-башня, где размещалось отапливаемое помещение изба, а также холодные горницы-повалуши, летние спальни-клети. Рядом с теремом находились летние неотапливаемые помещения. Их соединяли с избой холодные переходы — сени. В богатых хоромах была ещё и гридница — большая парадная горница, где хозяин пировал со своей дружиной.

Недалеко от хором находились жилища господских управителей, поварня, конюшня, кузница. Здесь же располагались кладовые, зерновые ямы, амбары, ледники, погреба, медуши. В них хранились зерно, мясо, мёд, вино, овощи и другие продукты. В небольшом отдалении находилась баня. Все постройки объединялись единым двором. Дворы были окружены каменными или деревянными оградами с могучими воротами.

Здесь же располагались кладовые, зерновые ямы, амбары, ледники, погреба, медуши. В них хранились зерно, мясо, мёд, вино, овощи и другие продукты. В небольшом отдалении находилась баня. Все постройки объединялись единым двором. Дворы были окружены каменными или деревянными оградами с могучими воротами.

Зажиточные горожане жили в срубах, нередко двухэтажных.

Княжеский дворец в городе Чернигове, восстановленный по данным раскопок

Полуземлянка. Внешний и внутренний вид

Нижний этаж был хозяйственным, верхний — жилым. Здания состояли из нескольких комнат. В комнатах (покоях) стояли деревянные кровати, скамьи, столы, лари для ценной одежды. По стенам развешивали полки для посуды. Богатые покои часто украшались восточными коврами, дорогими греческими тканями. На полу и скамьях были разбросаны медвежьи или рысьи шкуры. Жилые покои в богатых хоромах и домах освещались свечами.

Ремесленный люд обитал на городских окраинах в слободах, состоящих из рубленых деревянных изб или глинобитных домиков.

Крестьяне жили в небольших домах. На юге, в лесостепной зоне, это были полуземлянки (т. е. жилища, пол которых был ниже уровня почвы) с земляными иолами, с покрытой сверху слоем земли крышей, концы которой подчас опускались до самого низа. Па севере это были срубные, наземные постройки с деревянными иолами. Печи, глинобитные или каменные, по-прежнему топились по-чёрному. Окна были маленькими. Они обтягивались коровьими пузырями или промазанной маслом холстиной.

Жилища освещались лучинами — тонкими щепками сухого дерева.

Одежда. Все жители Руси одевались одинаково. Главными элементами древнерусской мужской одежды были рубаха и порты — неширокие, сужающиеся вниз штаны, доходящие до щиколотки. Мужской костюм простолюдина состоял из холщовой до колен рубахи с разрезанным впереди воротом, шерстяных домотканых портов. Единственным украшением этой незамысловатой одежды был узкий пояс, украшенный фигурными металлическими бляшками. Верхней одеждой были также зипуны — застёгивающиеся встык кафтаны без воротника, с длинными узкими рукавами. Зимой носили простые шубы — кожухи — и островерхие меховые или войлочные шапки. Ноги оборачивали узкими и длинными кусками ткани — онучами, на которые надевали лапти из коры липы.

Зимой носили простые шубы — кожухи — и островерхие меховые или войлочные шапки. Ноги оборачивали узкими и длинными кусками ткани — онучами, на которые надевали лапти из коры липы.

Узнайте, какую одежду летом и зимой носили в древности народы, населявшие местность, где вы живёте. Выясните, представлены ли образцы этой одежды в местном краеведческом музее.

Люди знатные и богатые носили рубахи из гонкого полотна или шёлка. Порты шились из шелка и парчи. Верхней одеждой были епанчи — широкие плащи без рукавов, украшенные мехом, золотыми и серебряными пряжками, драгоценными камнями. На ногах красовались кожаные сапоги с загнутыми кверху носами, расшитые золотом и шёлком. С принятием христианства в быт князей в качестве парадной одежды вошёл византийский костюм: тога из плотной, тяжёлой шёлковой или парчовой ткани с крупным рисунком. Княжеским одеянием был также плащ, который накидывали на левое плечо, а на правом застёгивали пряжкой.

У горожанок и крестьянок главной частью костюма была длинная холщовая рубашка. Поверх неё надевалась понёва — домотканая шерстяная юбка, нередко с набивным рисунком, состоящая из трёх или четырёх полотнищ, собранных на шнуре. Иногда поверх рубах надевали кусок холщовой прямоугольной ткани, имевший отверстие для головы. На голове носили обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой тканью. Голову замужней женщины украшал плотно прилегающий чепец.

Поверх неё надевалась понёва — домотканая шерстяная юбка, нередко с набивным рисунком, состоящая из трёх или четырёх полотнищ, собранных на шнуре. Иногда поверх рубах надевали кусок холщовой прямоугольной ткани, имевший отверстие для головы. На голове носили обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой тканью. Голову замужней женщины украшал плотно прилегающий чепец.

Костюм знатной женщины отличался богатством тканей — шёлковая рубаха, затканный золотыми нитями и отороченный драгоценным мехом бархатный плащ. Обувь делалась из сафьяна и отличалась роскошным узором, шитым золотом или жемчугом.

Несколько позже появились длинные широкие платья без застёжек впереди. Девушки и молодые женщины предпочитали красные и алые платья. Они опоясывали их лентами немного выше талии. В торжественных случаях женскую голову украшал кокошник. Его делали из твёрдого материала, обтягивали дорогой тканью и украшали жемчугом.

Русские женщины украшали себя золотыми и серебряными цепочками, ожерельями из бисера, серьгами, браслетами и другими ювелирными изделиями из золота и серебра, отделанными эмалью, чернью, жемчугом, бирюзой и рубинами. В деревнях украшения были попроще — из меди, бронзы, недорогих камней.

В деревнях украшения были попроще — из меди, бронзы, недорогих камней.

Таким образом, формирование государства и принятие христианства благотворно сказалось на быте и нравах восточных славян. Характерной чертой древнерусского быта стало возникновение существенной разницы между образом жизни верхушки общества и основной массы населения.

Проверяем свои знания

1. Расскажите о жизни горожан в Древнерусском государстве.

2. Как отличалась жизнь сельских жителей от жизни горожан? 3. Расскажите о различных тинах жилищ, существовавших в Древнерусском государстве. 4. В чём заключались особенности древнерусской одежды? 5. Составьте рассказ об одном дне жизни: а) князя; б) ремесленника; в) крестьянина.

Учимся быть историками

1. Представьте, что вы стали участником археологической экспедиции и па раскопках вам удалось найти один из изображённых на с. 71 учебника предметов. Предположите, кому мог принадлежать этот предмет. 2. Пользуясь сведениями из учебника и интернет-ресурсами, выясните, какими рисунками и орнаментами украшалась мужская и женская одежда в Древней Руси. Материал представьте в виде презентации (4-6 слайдов).

Материал представьте в виде презентации (4-6 слайдов).

Документ

О ДРЕВНЕРУССКИХ ПИРАХ. ИЗ КНИГИ А. ТЕРЕЩЕНКО «БЫТ РУССКОГО НАРОДА»

В великокняжении Владимира не было недостатка ни в плодах, но во вкусных яствах: рыба, дичь и мясо были в изобилии. Однажды на пиру его находилось триста вар [бочек] мёду, и он велел развозить ещё по городу в телегах хлебы, мясо, дичь, рыбу, овощи, мёд и квас в бочках и угощать всех…

Пиры были тогда в обыкновении, и не было праздников для богатых без угощения бедных. Сами великие князья потчевали гостей; ели и пили вместе с ними. Вельможи и знаменитые духовные особы мешались с толпами гостей всякого сословия: дух братства сближал сердца.

1. На основе документа и текста параграфа расскажите о том, как и где пировали князья и дружинники. 2. Как вы думаете, с какой целью устраивались пиры? 3. Объясните последнюю фразу из документа.

Запомните новые слова

ОБРАЗ ЖИЗНИ — характеристика всех сторон жизни человека или отдельных слоёв населения.

СЛОБОДА — район на окраине города, заселённый ремесленниками одной специальности.

ХОРОМЫ — жилой деревянный дом, часто из отдельных строений, соединённых сенями и переходами; жилище князей и бояр.

Тестовые задания к параграфам 1—8

1. Выберите из списка названия рек, которые протекали но территории Древнерусского государства в X веке: а) Десна;

б) Волга; в) Лена; г) Обь; д) Днепр; е) Кама; ж) Двина.

2. Расположите события п хронологическом порядке: а) последнее военное столкновение Руси и Византии; б) принятие христианства на Руси; в) княжение князя Олега в Киеве; г) распад Тюркского каганата; д) покорение Хазарским каганатом восточнославянских племён.

3. Установите соответствие между терминами и их определениями.

Термин | Определение |

Вервь | Наследственное земельное держание |

Полюдьс | Размер дани, установленный в Древней Руси |

Уроки | Объезд князем земель для сбора дани |

Вотчина | Община в Древней Руси |

4. Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Древнерусского государства: а) мануфактура; б) вира; в) повоз; г) кондиции; д) полюдье; е) всероссийский рынок; ж) смерд; з) лествица.

Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Древнерусского государства: а) мануфактура; б) вира; в) повоз; г) кондиции; д) полюдье; е) всероссийский рынок; ж) смерд; з) лествица.

5. Среди приведённых лиц укажите современников: а) галицкий князь Ярослав Осмомысл; б) киевский князь Ярослав Мудрый; в) патриарх Филарет; г) хан Золотой Орды Мамай; д) митрополит Иларион; с) княгиня Ольга; ж) варяг Рюрик; з) византийский император Константин Мономах.

6. Установите соответствие между датами и ключевыми событиями.

Дата | Событие |

912 год | Призвание Рюрика на княжение в Новгород |

Конец XII века | Принятие па Руси христианства |

862 год | Разгром Аварского каганата |

VII век | Создание Хазарского каганата |

Конец VIII века | Создание Казани — пограничной болгарской крепости |

988 год | Начало правления князя Игоря в Киеве |

Предыдущая

Страница

Следующая

Страница

Оглавление

Краткая история Казани

Легион-Медиа

Казань — один из самых ярких и мультикультурных городов России, и если вам посчастливится побывать во время чемпионата мира по футболу, вы точно не будете разочарованы.

Казань официально отметила свое тысячелетие в 2005 году, хотя до сих пор неясно, когда именно был основан город на слиянии двух рек Волги и Казанки. Есть сведения, что к XI веку здесь находилась крепость, защищавшая северо-восточные границы Волжской Булгарии, исторического булгарского государства. Однако монгольское нашествие во главе с ханом Батыем почти полностью уничтожило Волжскую Булгарию в 1236 г.

Этимология названия города поставила исследователей в тупик. Хотя оно, очевидно, связано с названием реки Казанка, оно также связано со словом «казан», что означает «котел». Существует популярная теория о том, что город построен на холме, напоминающем котел.

Несмотря на постоянные мятежи, Волжская Булгария вошла в состав Золотоордынского монгольского ханства. После того, как ее столица Булгар была почти разрушена во время монгольского набега в 1361 году, Казань приобрела известность как новый региональный центр. Наслаждаясь близостью к нескольким торговым путям, он быстро превратился в настоящий город. Когда Золотая Орда распалась, в 1438 году было образовано независимое Казанское ханство.0005

После того, как ее столица Булгар была почти разрушена во время монгольского набега в 1361 году, Казань приобрела известность как новый региональный центр. Наслаждаясь близостью к нескольким торговым путям, он быстро превратился в настоящий город. Когда Золотая Орда распалась, в 1438 году было образовано независимое Казанское ханство.0005

У Казанского ханства были непростые отношения со своим западным соседом Московией. Прошло несколько войн, прежде чем поход Ивана Грозного в начале 1550-х годов положил конец Казанскому ханству. Островной город Свияжск был основан Иваном Грозным в 1551 году как плацдарм для его войск против Казани.

Легион-Медиа

В 1552 году его войска успешно осадили Казань. Большая часть города была разрушена русскими войсками, а уцелевшие татары были вынуждены поселиться за городскими стенами на берегу озера Кабан, в том, что впоследствии стало называться Старо-Татарской слободой.

Некоторые из самых известных достопримечательностей Казани были построены после взятия города Иваном Грозным, в том числе новые стены Кремля, а также Благовещенский собор внутри крепости. Одним из архитекторов был Постник Яковлев, человек, стоявший за собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве — церковью, которая, по иронии судьбы, празднует победу над Казанью.

Одним из архитекторов был Постник Яковлев, человек, стоявший за собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве — церковью, которая, по иронии судьбы, празднует победу над Казанью.

Благодаря своим нефтяным месторождениям Республика Татарстан является одним из самых богатых и экономически развитых регионов страны.

О башне Сююмбике — самом заметном сооружении Казанского Кремля — ходит легенда. Говорят, что Сююмбике была племянницей казанского хана, и Иван Грозный хотел на ней жениться. Суюмбике согласилась, но только при условии, что царь построит самую высокую башню в городе. Когда это было завершено, она поднялась по лестнице и бросилась с вершины. Многие историки оспаривают это и утверждают, что башня была построена в 17 веке.

Все мечети в городе были разрушены, проводилась политика насильственного обращения в христианство, но ситуация изменилась во второй половине 18 века, когда Екатерина Великая снова разрешила строить мечети. В 1804 году Александр I основал Казанский университет, третье высшее учебное заведение страны. Известные студенты включают Льва Толстого и Владимира Ленина.

Известные студенты включают Льва Толстого и Владимира Ленина.

Легион-Медиа

После Октябрьской революции татары вновь получили возможность иметь собственное политическое образование. Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика была создана в 1920 году. Хотя официально Татарстан входил в состав РСФСР, он пользовался некоторыми свободами, включая официальный статус татарского языка и сохранение своей уникальной местной культуры. В 1940-х годах в Татарстане было открыто несколько крупных нефтяных скважин, и добыча нефти остается основным источником дохода региона.

В 1992 году, после распада Советского Союза, область была переименована в Республику Татарстан и является одной из немногих российских областей, избирающих своего президента. В 2009 году Казань получила право официально называться «третьей столицей» России.

Благодаря своим нефтяным месторождениям Татарстан является одним из самых богатых и экономически развитых регионов России, опережая даже своих ближайших соседей. Недавно Татарстан шагнул в область инновационной экономики, построив в пригороде Казани Иннополис, получивший название «российская Силиконовая долина». По состоянию на конец 2016 года в новом «городе» есть школа, детский сад, университет, спортивный и медицинский центр, супермаркет и многоэтажные жилые дома.

Недавно Татарстан шагнул в область инновационной экономики, построив в пригороде Казани Иннополис, получивший название «российская Силиконовая долина». По состоянию на конец 2016 года в новом «городе» есть школа, детский сад, университет, спортивный и медицинский центр, супермаркет и многоэтажные жилые дома.

Подробнее о:

Кремль

,

Советский Союз

Достопримечательности Казани — информация, фото, на карте

Город-крепость Казань был основан на северных рубежах Волго-Булгарии — первого мусульманского государства в Восточной Европе. В XV веке Казань захватили монголы, сделавшие город столицей Казанского ханства и включившие его в состав Золотой Орды. В этот период Казань стала известна как крупный торговый центр, здесь процветали оружейное дело, кожевенное и гончарное дело. Однако в 1552 году город был занят войсками Ивана Грозного. С тех пор Казань появилась на карте Российского государства, а Старо-Татарская слобода в городе была определена как единый район проживания всех татар. Слобода сохранилась до наших дней и сейчас представляет собой прекрасную историческую местность, бродя по которой можно составить представление о жизни здесь людей в XVI-XVII веках. Каменный Казанский Кремль, строительство которого относится к середине XVI века, был равноправным участником жизни того времени.

Слобода сохранилась до наших дней и сейчас представляет собой прекрасную историческую местность, бродя по которой можно составить представление о жизни здесь людей в XVI-XVII веках. Каменный Казанский Кремль, строительство которого относится к середине XVI века, был равноправным участником жизни того времени.

В 1708 году город стал центром Казанской губернии, в нем были построены кожевенный завод, суконная мануфактура и адмиралтейство. Казань быстро развивалась: в городе был свой университет, электрическое освещение, трамваи, телеграф, железная дорога, связывавшая Казань с Москвой. После Великой Отечественной войны в Казани были построены речной порт и аэровокзал. А в 1990 году город получил статус столицы Республики Татарстан.

Сегодня Казань называют третьей столицей России. Это крупный туристический центр с удивительным комплексом Казанского кремля, включенного ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, с одной из самых больших мечетей в Европе Кул-Шариф и уникальным Храмом всех религий, напоминающим по архитектуре Антонио Гауди. Кроме того, туристов привлекает и ансамбль зданий на площади Свободы: Казанская ратуша середины XIX в.ХХ века, а также Казанскую консерваторию, Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и Государственный большой концертный зал имени Сайдашева с одним из лучших органов в Европе.

Кроме того, туристов привлекает и ансамбль зданий на площади Свободы: Казанская ратуша середины XIX в.ХХ века, а также Казанскую консерваторию, Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и Государственный большой концертный зал имени Сайдашева с одним из лучших органов в Европе.

Казань — еще и мощный спортивный центр. В 2013 году здесь проходили Универсиады, в 2015 году проходили чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2018 году в городе проходят ЧМ по футболу: четыре игры группового этапа, 1/8, а также четвертьфинал мундиаля. Чемпионат мира проходит на открытом в 2013 году стадионе «Казань Арена», вмещающем более 45 тысяч человек. Особая гордость стадиона — гигантский медиафасад площадью более четырех тысяч квадратных метров, на котором транслируются главные матчи чемпионата. Это самая большая выставка такого рода в Европе. Кроме того, стадион «Казань Арена» — единственный в России, где есть бесплатный Wi-Fi. Здесь же функционируют музей стадиона и выставка ретро-автомобилей.

Гастрономическая Казань не менее привлекательна, чем историческая или спортивная. Татарская кухня, вобравшая в себя мусульманские и православные кулинарные традиции, очень оригинальна и интересна. В Казани есть десятки мест, где можно попробовать настоящие татарские блюда. Например, стоит найти наваристый и вкусный бульон с картофельно-мясным пирогом элекш, отведать блюда из конины. Обязателен и сытный бешбармак — блюдо кочевников, которое едят руками. Это бараний бульон с тонко нарезанным мясом, кусочками теста в масле, картофелем и луком. Татарская кухня также славится разнообразной выпечкой. Путешествие в Казань невозможно, не отведав всевозможных эч-почмаков — треугольных пирогов с курицей, бараниной, гусем или говядиной. Невозможно пройти мимо медовой сладости — чак-чак (из теста и меда). Закушать все это лучше ароматным травяным чаем с курагой и крошечными рулетиками татла из фруктово-ягодной пасты и масляного крема.

Праздники Казани привлекают в столицу Татарстана огромное количество туристов. Светская публика, например, высоко ценит ежегодные фестивали оперного пения, такие как Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в феврале и Международный Казанский осенний оперный фестиваль под открытым небом в августе. Последнее, кстати, организовано прямо под открытым небом в помпезном Сельскохозяйственном дворце. Оказавшись в Казани, стоит посетить национальный татарский праздник окончания посевной «Сабантуй». На этом майском празднике можно вдоволь наесться румяных эч-почмаков, купить тюбетейки и попытаться выиграть барана в борцовских состязаниях. Кроме того, каждый год в июне на территории Казанского Кремля проходит фестиваль современной музыки Игоря Бутмана «Kremlin Live», а летом проходят фольклорно-этнофестивали «Каравон» и «Крутушка».

Светская публика, например, высоко ценит ежегодные фестивали оперного пения, такие как Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в феврале и Международный Казанский осенний оперный фестиваль под открытым небом в августе. Последнее, кстати, организовано прямо под открытым небом в помпезном Сельскохозяйственном дворце. Оказавшись в Казани, стоит посетить национальный татарский праздник окончания посевной «Сабантуй». На этом майском празднике можно вдоволь наесться румяных эч-почмаков, купить тюбетейки и попытаться выиграть барана в борцовских состязаниях. Кроме того, каждый год в июне на территории Казанского Кремля проходит фестиваль современной музыки Игоря Бутмана «Kremlin Live», а летом проходят фольклорно-этнофестивали «Каравон» и «Крутушка».

Многоликая Казань — невероятно гостеприимный город. Он словно создан для прогулок: здесь каждый камень — история, каждое здание — шедевр. В сочетании с ультрасовременной иллюминацией и множеством потрясающих фонтанов и ухоженных скверов и газонов город производит совершенно невероятное впечатление. А напившись травяного чая и наевшись булочек татлы, хочется обойти все магазины на улице Баумана и купить всевозможные халаты, тюбетейки и фигурки казанских котов, которые до сих пор напоминают об императрице Елизавете Петровне. По легенде, это она попросила прислать котов из Казани в ее Зимний дворец в Петербурге для ловли мышей.

А напившись травяного чая и наевшись булочек татлы, хочется обойти все магазины на улице Баумана и купить всевозможные халаты, тюбетейки и фигурки казанских котов, которые до сих пор напоминают об императрице Елизавете Петровне. По легенде, это она попросила прислать котов из Казани в ее Зимний дворец в Петербурге для ловли мышей.

Проложить маршрут

Самый быстрый способ добраться до Казани – на самолете. Местный аэропорт считается одним из крупнейших в стране и связан регулярным прямым сообщением не только с российскими, но и с крупными зарубежными городами. Из Москвы в Казань совершается более десяти рейсов в день. Полет занимает всего полтора часа. Перелет в Казань из Санкт-Петербурга длится 2 часа 20 минут. Можно также воспользоваться железной дорогой, так как через Казань проходят десятки пассажирских и корпоративных поездов. Скоростной поезд «Татарстан» идет от Москвы до Казани всего 10 часов, а обычный поезд — около 20 часов. Из Санкт-Петербурга поезд идет около 22 часов.