|

Читать онлайн «Солженицын и колесо истории», Владимир Лакшин – ЛитРес

Привычно поскрипывавшее в медлительном качании колесо истории вдруг сделало первый видимый нам оборот и закрутилось, сверкая спицами, обещая и нас, молодых, втянуть в свой обод, суля движение, перемены – жизнь.

В.Я. Лакшин

© Кайдаш-Лакшина С.Н., составл… 2008

© ООО «Алгоритм-Книга», 2008

О «крыльях борьбы» и любви к койотам

От составителя

Лакшин о Солженицыне – тема этой книги, которая достаточно весома и, несомненно, будет продолжена и дальше читателями и исследователями ушедшего века, русской литературы и трагедий русской истории.

Владимиру Яковлевичу было присуще ежедневное ощущение себя в историческом чувстве каждого дня – дня повседневности и вместе с тем исторического бытия и смысла. Во вступлении к своим дневникам, которое он назвал «Письма к самому себе», он писал: «Привычно поскрипывавшее в медлительном качании колесо истории вдруг сделало первый невидимый нам оборот и закрутилось, сверкая спицами, обещая и нас, молодых, втянуть в свой обод, суля движение, перемены – жизнь».

Однако не всегда перемены – жизнь, последняя перемена – смерть. Владимир Яковлевич скончался внезапно 26 июля 1993 года, и ровно через десять месяцев в Россию вернулся Солженицын. Собственно, его ждали давно – еще с августа 1991 года, после произошедшего переворота. Как раз, начиная с июня – июль и август 1991-го, а потом ноябрь и декабрь – время Беловежского соглашения об уничтожении Советского Союза – в журнале «Новый мир», который когда-то при Твардовском сделал Солженицына знаменитым, печаталась его книга «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни». Ее выход так странно совпал с этими событиями… И не зря.

Собственно, его ждали давно – еще с августа 1991 года, после произошедшего переворота. Как раз, начиная с июня – июль и август 1991-го, а потом ноябрь и декабрь – время Беловежского соглашения об уничтожении Советского Союза – в журнале «Новый мир», который когда-то при Твардовском сделал Солженицына знаменитым, печаталась его книга «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни». Ее выход так странно совпал с этими событиями… И не зря.

«Теленок» посвящен борьбе автора с журналом «Новый мир» и его редакторами, разделявшими веру в социализм и возможности его реформации, с позиций самого пылкого и яростного антикоммунизма, который он здесь, пока не был выслан, не обнаруживал. Напротив того, Солженицын писал о «нравственном социализме»…

Время настало такое, что ответ Вл. Як. на «Теленка», опубликованный уже в Англии, Франции и США, встретил отказы во всех журналах. Имя Солженицына после Августа 1991 года стало неприкасаемым знаменем, и опубликована эта работа была лишь уже после кончины Вл. Як. в журнале «Литературное обозрение» благодаря неуступчивой силе и мужеству Леонида Арамовича Теракопяна. Приношу ему горячую благодарность.

Як. в журнале «Литературное обозрение» благодаря неуступчивой силе и мужеству Леонида Арамовича Теракопяна. Приношу ему горячую благодарность.

Все эти годы, что Солженицын жил в Москве, не затухая шла война против сочинения Владимира Яковлевича. Литературные критики – от газеты «Завтра» до «Литературной газеты» имя его предпочитают упоминать в отрицательном духе. И непременно кто-то ругнет всерьез – Лев Аннинский, Владимир Бондаренко, Павел Басинский. Иногда дело доходило и до откровенных курьезов. Приведу три небольших.

В 2000 году в издательстве «Большая Российская энциклопедия» вышел биографический словарь «Русские писатели 20 века», куда Лакшин вообще не попал: как говорится, не удостоился. Рецензия на словарь называлась – «Как Лакшин в энциклопедию не попал»! Однако этого мало. В огромной статье «Солженицын» в библиографии не указано на самосуществование работы Вл. Як. – «Солженицын, Твардовский и «Новый мир». Звоню редактору, спрашиваю: как возможно такое? Мне отвечают: – А мы не хотели огорчать Александра Исаевича!» Какая там цензура! Угодливость пострашнее ее.

Второй курьез. Два года назад вышла книжка воспоминаний о писательнице Наталье Иосифовне Ильиной, которая после публикации статьи в 1977 году в Лондоне выразила Вл. Як. свое негодование тем, как он посмел поднять руку на столь признанный авторитет во всем мире, как Солженицын. Ильина была автором «Нового мира», часто бывала у нас в доме и любила читать рукописи своих литературных фельетонов за обеденным столом, очень дорожа тем, как Вл. Як. с ходу их поправлял и редактировал, внося не только стилистические изменения.

Теперь вот поэт Леонид Латынин, никогда не присутствовавший на этих встречах, рассуждает, почему Ильина заняла сторону Солженицына. Он думает, что все дело в ее происхождении, дворянском роде: «Возможно, в этом тень ушедшего из нашей жизни кодекса цельности и единственности стиля поведения русского дворянства». («И только память обо всем об этом… Наталия Ильина в воспоминаниях друзей»). Забавно то, что Латынин, возможно, не знал, а может быть, и забыл, если знал, что матушка Владимира Яковлевича была и по отцу, и по матери русской дворянкой, в совершенстве знала французский язык, так как успела поучиться в Екатерининском институте, да и мачеха ее, с которой она прожила немало лет, была француженкой-парижанкой. Ильину она не любила, сочинениями ее не восхищалась, и та, чувствуя это, заметно робела, может быть, отчасти из-за того, что французский Наталья Иосифовна начала учить уже только в старости, когда стала ездить к родственникам в Париж. Словом, свекровь моя нисколько не удивилась перемене в Ильиной и бросила презрительно: «Эмигрантская выскочка!» Так что с «Рюриковичами» Латынин погорячился… Впрочем, не стоит драматизировать. Через несколько лет Ильина подарила нам свою книгу «Дороги и судьбы» с такой надписью: «Дорогим и уже давним – свыше 20 лет! – друзьям Светлаше и Володе сердечно дружески. Н.И. июль 1988». Время лечит.

Ильину она не любила, сочинениями ее не восхищалась, и та, чувствуя это, заметно робела, может быть, отчасти из-за того, что французский Наталья Иосифовна начала учить уже только в старости, когда стала ездить к родственникам в Париж. Словом, свекровь моя нисколько не удивилась перемене в Ильиной и бросила презрительно: «Эмигрантская выскочка!» Так что с «Рюриковичами» Латынин погорячился… Впрочем, не стоит драматизировать. Через несколько лет Ильина подарила нам свою книгу «Дороги и судьбы» с такой надписью: «Дорогим и уже давним – свыше 20 лет! – друзьям Светлаше и Володе сердечно дружески. Н.И. июль 1988». Время лечит.

Теперь последний курьез. Благородная среда ученых чеховедов.

Спустя семь лет после смерти Вл. Як. директор одного из чеховских музеев вспомнил, как Вл. Як. высмеял его на одном из заседаний за увлечение фрейдизмом. И пошла писать губерния! Вспомнил и недопустимую дерзость Лакшина с Солженицыным, и то, как он, директор, читая «Теленка», «поеживался от того, как Лакшин по дороге в Тарусу, к Твардовскому (!) «уламывал» Исаевича снять из «Ракового корпуса» наиболее острые страницы». Удивительно, как много ошибок можно сделать в одном предложении! Таруса и Твардовский!

Удивительно, как много ошибок можно сделать в одном предложении! Таруса и Твардовский!

Назвав Лакшина «Тамерланом от литературы», определив его «профессиональный идиотизм», этот, с позволения сказать, «чеховед» облил его еще грязью и бранью домыслов и клевет. Основатель и первый председатель Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры Российской Академии наук, первый ее председатель, Владимир Яковлевич, однако, не удостоился никакой защиты от своих коллег. Все испугались испортить отношения с директором музея, так как он находится в Ялте: привыкли ездить туда по весне и делать чеховедческие доклады, считая это своим долгом. А в вестнике Чеховской комиссии написала пространный опус в защиту директора музея ученый секретарь Ирина Гитович, которая, как выяснилось, тоже пострадала от «тамерланства» Лакшина в новомировские годы, когда он испортил своей редактурой ее совершенный текст (почти сорок лет назад). Поэтому она в 2001 году пустилась в рассуждения, был ли Лакшин либералом или не был, имел ли он право объясняться с Солженицыным по поводу «Теленка» или не имел, были ли «счеты» у Лакшина к Солженицыну или не были. Правда, Гитович посчитала, что он «жестко и, возможно, исторически несправедливо полемизировал с Лакшиным». Ну и глубокомысленные филологические «дискурсы парадигмами» относительно купюр в «Раковом корпусе». Нет чтобы словить хотя бы Твардовского в Тарусе! – ученому секретарю! Разумеется, мой ответ в Чеховском вестнике напечатан не был. Гитович заявила, что покинет пост ученого секретаря комиссии, если мое письмо будет опубликовано. Это посчитали серьезным обстоятельством.

Правда, Гитович посчитала, что он «жестко и, возможно, исторически несправедливо полемизировал с Лакшиным». Ну и глубокомысленные филологические «дискурсы парадигмами» относительно купюр в «Раковом корпусе». Нет чтобы словить хотя бы Твардовского в Тарусе! – ученому секретарю! Разумеется, мой ответ в Чеховском вестнике напечатан не был. Гитович заявила, что покинет пост ученого секретаря комиссии, если мое письмо будет опубликовано. Это посчитали серьезным обстоятельством.

Все эти курьезы вспухли потому, что по возвращении на родину Солженицын, которого, кстати, его почитатели вскоре выдвинули на пост президента России, продолжил «Теленка» – публикацией нового сочинения «Угодило зернышко промеж двух жерновов» («Новый мир», 1998, № 9,11; 1999, № 2, 9 и далее).

Полемике с ним Лакшина он отдал там много места. Надо отдать должное Александру Исаевичу: по многим вопросам он признал правоту Владимира Яковлевича, подтвердил, что во многом судил неверно и был неправ.

«Не дворянское это дело» – манерно присваивает Лакшин былую присказку Твардовского обо всяком непорядочном поступке… – пишет Солженицын. – Однако и задумываюсь теперь: как я уверенно судил еще пять лет назад о несомненных преимуществах самиздата перед подсоветской официальной литературой, и даже «Хроника текущих событий» мне казалась значительней, чем достижения «Нового мира». Но вот теперь «на воле», на Западе, уже выходит полдюжины свободных журналов на русском языке, и кажется, никто ж им не мешает достичь высокого уровня, никто их не давит, – а отчего ж они не растут? Ни один из этих претенциозных журналов не может и приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего «Нового мира» – а ведь тот был перепутан и размозжен цензурным гнетом. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсуждению, как умудрялся «Новый мир» в своих жестких рамках, закованный. И сколько национально-народного все же прорывалось в «Новом мире» – этого в журналах Третьей эмиграции начисто не найдешь, в них – бесконечная даль от жизненных русских проблем, и это еще в лучшем случае. В последние мои советские годы, увлеченный горячкой борьбы с режимом, я переоценивал самиздат, как и диссидентство: переклонился счесть его коренным руслом общественной мысли и деятельности, – а это оказался поверхностный отток, не связанный с глубинной жизнью страны.

– Однако и задумываюсь теперь: как я уверенно судил еще пять лет назад о несомненных преимуществах самиздата перед подсоветской официальной литературой, и даже «Хроника текущих событий» мне казалась значительней, чем достижения «Нового мира». Но вот теперь «на воле», на Западе, уже выходит полдюжины свободных журналов на русском языке, и кажется, никто ж им не мешает достичь высокого уровня, никто их не давит, – а отчего ж они не растут? Ни один из этих претенциозных журналов не может и приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего «Нового мира» – а ведь тот был перепутан и размозжен цензурным гнетом. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсуждению, как умудрялся «Новый мир» в своих жестких рамках, закованный. И сколько национально-народного все же прорывалось в «Новом мире» – этого в журналах Третьей эмиграции начисто не найдешь, в них – бесконечная даль от жизненных русских проблем, и это еще в лучшем случае. В последние мои советские годы, увлеченный горячкой борьбы с режимом, я переоценивал самиздат, как и диссидентство: переклонился счесть его коренным руслом общественной мысли и деятельности, – а это оказался поверхностный отток, не связанный с глубинной жизнью страны. Имея каналы на Запад, диссиденты наполняли их больше сведеньями своей среды, а не общенародными… С ходом коротких лет диссидентство быстро истощалось, а открылась им эмиграция – и диссидентское движение, не захваченное вопросами национального бытия, оказалось сходящею пеной. На соблазне эмиграции диссидентство поскользнулось и кончило свое существование».

Имея каналы на Запад, диссиденты наполняли их больше сведеньями своей среды, а не общенародными… С ходом коротких лет диссидентство быстро истощалось, а открылась им эмиграция – и диссидентское движение, не захваченное вопросами национального бытия, оказалось сходящею пеной. На соблазне эмиграции диссидентство поскользнулось и кончило свое существование».

Несмотря на глубокое личное раздражение, Солженицын был вынужден признать, спустя свыше двадцати лет после выхода статьи Владимира Яковлевича и шести лет после его смерти: «Лакшин, очевидно, прав, коря меня, что о внутренней обстановке «Нового мира» я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям. Допускаю, что я весьма неполно вник в соотношение «первого» и «второго» этажей. Я рад, что он меня поправил. Да наверное об этом выскажутся потом еще другие свидетели. И конечно он прав, что я не открыл всего доброго, что можно было еще сказать о Твардовском: при захваченности моей рукопашной с властями я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя. Так, в горячности и отчаянии, я был совершенно неправ, упрекая Александра Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра «Круга первого»: после моих же ошибок не должен он был ставить журнал под удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. И не мог «Новый мир» устанавливать печатанием «следующие классы смелости» – разве только когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила решений была не в их руках. Снимаю и свое предположение, что Твардовский в дни разгрома должен был собрать для совета весь состав редакции, – ему было видней. И в эти дни разгона – какого высшего уровня смелости я хочу от руководства «Нового мира»? Что они могли сделать – не независимые издатели, а государственные служащие? Только дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редколлегии это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно.

Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя. Так, в горячности и отчаянии, я был совершенно неправ, упрекая Александра Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра «Круга первого»: после моих же ошибок не должен он был ставить журнал под удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. И не мог «Новый мир» устанавливать печатанием «следующие классы смелости» – разве только когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила решений была не в их руках. Снимаю и свое предположение, что Твардовский в дни разгрома должен был собрать для совета весь состав редакции, – ему было видней. И в эти дни разгона – какого высшего уровня смелости я хочу от руководства «Нового мира»? Что они могли сделать – не независимые издатели, а государственные служащие? Только дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редколлегии это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно. Это украсило бы их падение, да, – но не изменило бы обстановку. А когда им навязывали в редакцию А. Овчаренку, клявшего А.Т. «кулацким поэтом», – как же мог Твардовский оставаться? Ну да это я и тогда же признал. А еще – Лакшин мне того не припоминает, но сам я теперь осознал, повинюсь: в «Теленке» я упрекнул А.Т. за парижское интервью «Монду» осенью 1965, что он не дал ни малого намека, в какой я опасности, а мое провальное молчание объяснил моей скромностью. Да, очень много я от него хотел. Вот и сам я, год спустя, в интервью Комото – ведь не решился же прямо выложить, что мне голову откручивают». (Курсив мой. – С.Л. «Новый мир», 1999, № 2.).

Это украсило бы их падение, да, – но не изменило бы обстановку. А когда им навязывали в редакцию А. Овчаренку, клявшего А.Т. «кулацким поэтом», – как же мог Твардовский оставаться? Ну да это я и тогда же признал. А еще – Лакшин мне того не припоминает, но сам я теперь осознал, повинюсь: в «Теленке» я упрекнул А.Т. за парижское интервью «Монду» осенью 1965, что он не дал ни малого намека, в какой я опасности, а мое провальное молчание объяснил моей скромностью. Да, очень много я от него хотел. Вот и сам я, год спустя, в интервью Комото – ведь не решился же прямо выложить, что мне голову откручивают». (Курсив мой. – С.Л. «Новый мир», 1999, № 2.).

Таким образом, Солженицын признал правоту Вл. Як. практически во всем – «колесо истории» этой повернулось. Глубокое его личное раздражение, досада, часто злоба уже не могут быть приняты в расчет: и в «искажении цитат» и – в «казенном приспособленце, в фаворе у властей». Был ли больший «фавор у властей», чем у Солженицына после его возвращения?

Кстати сказать, подарив читателям подробное описание своего вермонтского поместья – с водопадами, пятью горными ручьями, двумя проточными прудами, лесом таким, что волки бегают и едва как-то не съели автора «Теленка», форели выскакивают, койоты бродят («кого я ласково люблю – это койотов… подходят к самому дому и издают свой несравнимый сложный зов: изобразить его не берусь – а очень люблю»), Солженицын играючи пишет о себе: «в 1975, достигнув необъятной воли и с необходимыми для того деньгами». Но он не стесняется заклеймить Лакшина, который «без промедления пошел на предложенный ему казенно-литературный пост, который кормит его (курсив мой. – С.Л.) и дает положение» (там же). Это он о должности консультанта в журнале «Иностранная литература» без права писать о современной и даже русской литературе – рассудил.

Но он не стесняется заклеймить Лакшина, который «без промедления пошел на предложенный ему казенно-литературный пост, который кормит его (курсив мой. – С.Л.) и дает положение» (там же). Это он о должности консультанта в журнале «Иностранная литература» без права писать о современной и даже русской литературе – рассудил.

Солженицын никак не может простить Лакшину (да и журналу «Новый мир») его признания: «Мы верили в социализм как в благородную идею справедливости» и журнал считали «ростком социалистической демократии» (там же).

«Эти «вершинные» суждения Лакшина, – пишет Солженицын, – и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание» (там же).

Враг коммунизма и социализма, он признавался: «Теленку» никак было невозможно остывать, это не мемуары, а «репортаж с поля боя», «надо сбросить коммунизм так, чтобы не погубить народ, а для этого – не революция, но переворот» (2000, № 9), «меня рвали вперед крылья борьбы» (1998, № 11), «так и я, считая коммунизм безоговорочньм и даже единственным врагом, долго совершал кадетские прихромы, в том же «Круге», в первом издании «Архипелага», это было рассыпано там у меня» (2000, № 9). Америку он ощущал «таким плотным, верным и сильным союзником нашего освобождения» (1998, № 11).

Америку он ощущал «таким плотным, верным и сильным союзником нашего освобождения» (1998, № 11).

Однако же в США Солженицына ожидал удар, который он связывает с именем Лакшина и его полемикой с ним. Это ярко отражено в «Зернышке». Вышедший на Западе в Европе и нашумевший ответ Лакшина Солженицыну достиг Америки, и вот, по словам Солженицына, американские журналисты – «в целях и рекламы лакшинской» книги – буквально «конспектируют Лакшина» (2000, № 9). Они сообщают американским читателям выходящего там «Теленка»: «А Лакшин, мол, весьма убедительно оспаривает мемуары Солженицына» (там же). Солженицын пишет с досадой: «Воистину, Лакшин двух маток сосет. Пишут о нем теперь американские журналы: «почитаемый как на Западе, так и на Востоке», «в немилости у властей» (2000, № 9).

Такое отношение американской прессы, «конспектировавшей Лакшина», повлияло на отношение Солженицына к США как союзнику борьбы против коммунизма: «Своей запальчивой недоброжелательностью американская пресса как бы спешила еще и еще доубедить меня, что невозможен нам основательный союз с ними против коммунизма» (там же). Так что «умилительная близость к диагнозам Лакшина» (там же) выступлений в американской печати повлияла и на мировоззрение автора «Теленка». Его заявление – «вряд ли эта работа станет украшением избранного тома статей Лакшина» (1999, № 2) – скорее вызвано досадой, чем обдуманностью…

Так что «умилительная близость к диагнозам Лакшина» (там же) выступлений в американской печати повлияла и на мировоззрение автора «Теленка». Его заявление – «вряд ли эта работа станет украшением избранного тома статей Лакшина» (1999, № 2) – скорее вызвано досадой, чем обдуманностью…

В примечании к страницам о Лакшине Солженицын выражает недоумение: в публикации этой работы в книге «Берега культуры» (М., «Мирос». 1994) «из прежнего текста убран большой неприязненный абзац об А. С. Берзер («амбиции ее были велики», «она не испытывала брезгливости к двойной игре» и т. д., «и часть перещедренной брани обо мне»). (Примеч. 1996)». Свидетельствую: это сделано Владимиром Яковлевичем при подготовке текста к публикации на родине после выхода «Теленка» здесь в 1991 году.

У Владимира Яковлевича необычайная тяга к справедливости, боязнь быть несправедливым была, быть может, главной чертой его личности. А еще он верил, что добром можно победить зло.

В «Зернышке» (теленок, зернышко – как ласково о себе!) меня больше всего поразила короткая сценка: Солженицын в вермонтском поместье показывал своим маленьким сыновьям звездное небо, и «Игнат поражен был «Альголем» – «звездой дьявола» (за переменную яркость) – и жаловался маме, что ему теперь страшно ложиться спать» (2000, № 9).

Ни в одном справочнике я не нашла эту звезду. «Переменная яркость».

Можно задать себе вопрос: стало ли уничтожение «Нового мира», который объединял всех мыслящих людей страны, создал общественное мнение и настоящее гражданское общество, безвозвратно ушедшим прошлым, событием лишь литературной жизни? Нет, конечно. Историк Василий Осипович Ключевский подметил парадоксальный закон: «Мы гораздо больше научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая прошлое. Следовало бы наоборот» (В.О. Ключевский. Афоризмы и мысли об истории. Пенза. 1992). Именно наблюдая настоящее, возможно стало вернее оценить то, что произошло и с закрытием «Нового мира» Твардовского, и с появлением «Теленка» Солженицына.

Второй парадокс Ключевского: «История – зеркало – неосторожность» (там же) в данном случае придется отвергнуть.

Не было упавшего по неосторожности зеркала, а было все тщательно подготовлено.

Выступая на Лакшинских чтениях, которые проходят в Москве уже несколько лет и всегда многолюдны, критик Наталья Иванова сказала: «Новый мир» был своего рода политбюро партии «новомирской» России – а партия такая была, и очень достойная и настоящая. И сегодня, даже осуществляя ревизию «новомирства» и его критики, нельзя недооценивать ее выдающуюся, огромную, единственную в своем роде историческую роль в разблокировании сознания читающего сообщества… Читатель миллиметр за миллиметром, вместе с Лакшиным как деятелем журнала и критиком, увеличивал пространство свободы. …Лакшин безусловно остается настоящим деятелем в истории русской литературы XX века, в истории освободительной мысли России» (Владимир Лакшин. Голоса и лица. Гелеос. 2004).

И сегодня, даже осуществляя ревизию «новомирства» и его критики, нельзя недооценивать ее выдающуюся, огромную, единственную в своем роде историческую роль в разблокировании сознания читающего сообщества… Читатель миллиметр за миллиметром, вместе с Лакшиным как деятелем журнала и критиком, увеличивал пространство свободы. …Лакшин безусловно остается настоящим деятелем в истории русской литературы XX века, в истории освободительной мысли России» (Владимир Лакшин. Голоса и лица. Гелеос. 2004).

«Новомирская партия», которая «защищала дружно оплеванный ныне идеал гуманного, демократического социализма», в который, по признанию Вл. Як., «верили Твардовский и многие из нас» – и была разгромлена в 1970 году. Солженицын в своем «Теленке» попытался расправиться с ней изнутри. В своем «Зернышке» он сам признал: «Общественное движение в СССР, по мере все более энергичного своего проявления, не могло долго сумятиться без проступа ясных линий. Неизбежно было выделиться основным направлениям и произойти расслоению. И направленья эти, можно было и предвидеть, возникнут примерно те же, какие погибли при крахе старой России, по крайней мере, главные секторы: социалистический, либеральный и национальный» («Новый мир», 1998, № 9). В социалистическом секторе самым сильным и потому опасным был «Новый мир», а не «старые большевики».

И направленья эти, можно было и предвидеть, возникнут примерно те же, какие погибли при крахе старой России, по крайней мере, главные секторы: социалистический, либеральный и национальный» («Новый мир», 1998, № 9). В социалистическом секторе самым сильным и потому опасным был «Новый мир», а не «старые большевики».

Через 15 лет началась перестройка, еще через шесть – в стране был свергнут социалистический строй. Так что ликвидация «Нового мира» была важной вехой на этом пути. Так прокатилось Колесо Истории… Здесь опять хочется вспомнить Ключевского: «В нашем настоящем слишком много прошедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас было поменьше истории».

Вл. Як. принадлежит и определение «просвещенного патриотизма», которым так широко пользуются сейчас самые разные партии. Это, по существу, исповедовал «Новый мир».

В настоящей книге читатель найдет статьи Вл. Як., посвященные творчеству Солженицына, выдержки из его дневников, связанные с ним. Впервые публикуются письма Вл. Як. Солженицыну весны 1970 года, письма К.Л. Рудницкому, в «Вестник РХД» о статье Ф. Светова.

Як. Солженицыну весны 1970 года, письма К.Л. Рудницкому, в «Вестник РХД» о статье Ф. Светова.

Светлана Кайдаш-Лакшина

Каким судом судите, таким и судимы будете

Из переписки с А.И. Солженицыным и другими

Письмо А.И. Солженицына В.Я. Лакшину

4.2.1964. Ленинград

Дорогой Владимир Яковлевич!

Когда я был в редакции, то меня несколько тревожно спрашивали (Б.Г.)[1], как я отнесся в Вашей статье к месту о Цезаре[2]. Я и сам уже было встревожился.

Но, прочтя статью, вижу, что все отлично и все на месте. Вы верно истолковали, что не о народе и интеллигенции речь идет, а о работягах и придурках, о тех, кто принимает на себя удар и кто от него уклоняется. Именно это и именно так я и хотел передать в повести. И хотя перед прототипом Цезаря мне по-человечески несколько неловко, но что делать? Amicus Plato…[3] Ну, м.б., приравнивание к красилям есть маленький перебор, а скорее-то всего, учтя возможные в то время сценарии Цезаря – и нет. Но глубоко по сути – верно.

Но глубоко по сути – верно.

И великолепный удар по дьяковской[4] повести без этой подготовки не получился бы.

В общем, спасибо за статью. От подобной статьи чувствуешь – как бы и сам умнеешь.

Привет большой Александру Трифоновичу и всей редакции!

Крепко жму руку!

А.С.

историй и прозой стихов от Александра Солженитсина, в мягкой обложке

Истории и прозаированные стихи

от Александра Солженитсин, Майкл Гленни

Farrar, Straus and Giroux

Copyright athrarher.

ISBN: 978-0-374-71215-0

ГЛАВА 1

Рассказы

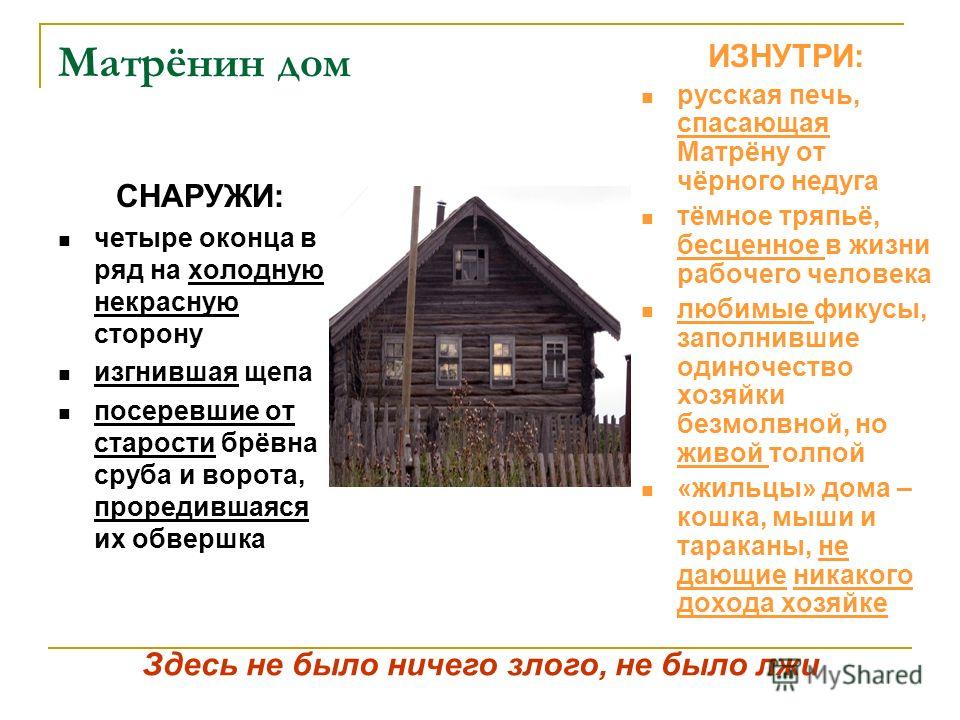

Дом Матрены

В течение как минимум полугода после инцидента почти каждый поезд останавливался на месте ровно сто восемьдесят четыре километра от Москвы. Пассажиры толпились у окон и выходили на открытый трап в конце вагонов, чтобы узнать, ремонтируется ли путь или поезд опережает график. Но не это было причиной задержки. Проезжая железнодорожный переезд, поезд снова набирал скорость, и пассажиры возвращались на свои места. Только водители знали, почему они должны были снизить скорость.

Но не это было причиной задержки. Проезжая железнодорожный переезд, поезд снова набирал скорость, и пассажиры возвращались на свои места. Только водители знали, почему они должны были снизить скорость.

И я тоже знал.

* * *

Летом 1953 года я возвращался из жарких пыльных пустошей, бесцельно пробираясь обратно в Россию. Никто не посылал за мной и никто не ждал меня, потому что мое возвращение было отложено всего на десять лет. Я просто хотел поехать куда-нибудь в центральную Россию, где не так жарко и где в лесу шумит листва. Мне так хотелось уползти и исчезнуть в самом сердце России, если есть такое место.

Годом ранее самое большее, что могло мне помешать в работе по ту сторону Урала, — это разнорабочие. Меня бы даже электриком на приличной стройке не взяли. И моей мечтой было стать учителем. Люди в учительском мире говорили мне, что я зря трачу деньги на билет, так как путешествие будет бесплодным.

Но атмосфера в стране уже начала меняться. Поднимаясь по лестнице областного отдела образования и спрашивая отдел кадров, я с изумлением увидел, что персонал находится уже не за черной кожаной дверью, а просто по ту сторону стеклянной перегородки, как в аптеке.

Я робко подошел к окну, поклонился и спросил: «Простите, есть ли у вас места учителя математики где-нибудь вдали от цивилизации? Я хочу там поселиться навсегда».

Они внимательно изучили мои документы до мельчайших подробностей, бегали из комнаты в комнату и звонили по телефону. Я был для них редкостью; как правило, все просились в город, и чем больше, тем лучше. Внезапно мне подарили местечко под названием High Field. Одно только название места подняло мне настроение.

Он не противоречил своему названию. Расположенный на склоне среди холмов, окруженный лесом, с прудом и дамбой, Хай-Филд был тем самым местом, где человек был бы рад жить и умереть. Я долго сидел на пеньке в перелеске, жалея, что не могу обойтись без ежедневной еды, а просто остаться здесь и слушать, как ветки шуршат о крыши ночью, когда не слышно ни звука радио. направление и все в мире было в мире.

Но это было бесполезно. Они не пекли там свой хлеб. Ничего поесть не продали. Все село таскало продукты в мешках из местного города.

Итак, я вернулся в отдел кадров и умоляюще встал у их окна. Сначала меня никто не видел. Потом снова носились из комнаты в комнату, звонили по телефону, царапали ручки и печатали в моем бланке задания: «Торфопродукция».

Торфяной продукт? Если бы Тургенев был жив сегодня, чтобы видеть, какое насилие совершается над русским языком.

На станции «Торфопродукция», состоящей из серого временного деревянного барака, висела предупреждающая табличка: «Посадка в поезда разрешена только с перрона». Кто-то нацарапал на табличке гвоздем: «Даже если у вас нет билета», а рядом с кассой на деревянном столе навсегда было вырезано следующее мрачно-шутливое сообщение: «Билетов нет». Я понял весь смысл этих комментариев гораздо позже. До Торфяника было легко добраться, но не выбраться из него.

До революции и некоторое время после нее место было покрыто безмолвным непроходимым лесом. Затем лес был вырублен торфяниками и близлежащим колхозом, председатель которого Шашков сравнял с землей значительную часть леса и продал его с прибылью в Одесской губернии.

Среди торфяных выработок валялась разрозненная деревня, состоящая из однообразных хижин тридцатых годов и нескольких хижин пятидесятых годов с резной отделкой и застекленными верандами. Но ни в одном из этих коттеджей не было выстроено перегородок до самого потолка, так что я не мог найти комнату с четырьмя настоящими стенами.

Заводская труба залила дымом всю деревню. Через это место вилась узкоколейная железная дорога, и паровозики, тоже пуская густые клубы дыма и издавая пронзительные свистки, тянули поезда с сырым торфом, торфяными плитами и брикетами. Я был прав, когда догадался, что через двери клуба весь вечер будет грести музыка, что по улицам будут шататься пьяные и что время от времени они будут резать друг друга ножами.

Сюда меня привела мечта о тихом уголке России. По крайней мере, там, откуда я приехал, я жил в землянке, выходящей окнами на пустыню, ночью дул свежий чистый ветер, и над моей головой простиралась только звездная дуга неба.

Мне было невозможно спать на станционной скамейке, и едва рассвело, когда я отправился исследовать деревню. Потом я увидел, что у него крошечный рынок. Поскольку было так рано, там была только одна женщина, которая продавала молоко. Купил бутылку и тут же выпил.

Потом я увидел, что у него крошечный рынок. Поскольку было так рано, там была только одна женщина, которая продавала молоко. Купил бутылку и тут же выпил.

То, как она говорила, меня удивило. Она не столько говорила, сколько пела странно трогательно, и ее слова вызвали у меня ностальгию по Азии.

«Пей, пей, сердце жаждет. Ты здесь чужой?»

«Откуда вы?» — обрадовался я.

Я узнал, что район был не весь торфяной, что за железнодорожным полотном есть холм, а за холмом село Тальново, которое было там с незапамятных времен, с тех времен, когда одна «цыганка» жил там, а вокруг стоял лес с привидениями. А за ним целая вереница деревень с названиями Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово, одна дальше другой, по мере того, как они тянулись все дальше и дальше от железной дороги и ближе к озерам.

Имена донеслись до меня успокаивающим ветерком. Они обещали настоящую, легендарную Россию. Поэтому я попросил своего новообретенного друга отвезти меня в Тальново, когда рынок закончится, и помочь мне найти дачу, где я мог бы найти ночлег.

В качестве жильца я был перспективен: в дополнение к арендной плате школа также предоставила грузовик торфа на зиму. Выражение лица женщины теперь выражало некую озабоченность, которая была менее трогательной. У нее самой не было свободной комнаты (они с мужем ухаживали за ее престарелой матерью), поэтому она водила меня к кому-то из своих родственников; но в их домах было шумно и тесно, и ни у кого из них не было отдельной комнаты, которую можно было бы снять.

К тому времени мы прошли до небольшого запруженного ручья, пересеченного мостом. Во всей деревне не было места красивее: две-три вербы, кривая хижина, утки, плавающие по пруду, и гуси, переваливающиеся с берега, чтобы отряхнуться.

«Ну, пожалуй, лучше Матрену попробовать», — сказал мой проводник, уже уставший от меня. «Только место у нее не так ухожено, она упустила его из-за того, что очень больна».

Дом Матрены был рядом. У него был ряд из четырех окон вдоль той стороны, на которую никогда не светило солнце, крутая черепичная крыша с искусно украшенным мансардным окном. Но черепица сгнила, бревна стен коттеджа и когда-то могучие столбы ворот поседели от времени, и большая часть замазки между бревнами отвалилась. Хотя ворота были закрыты, мой проводник не стала стучать, а сунула руку под них и отвинтила засов — простая мера предосторожности против бродячего скота. Сараев во дворе не было, зато в коттедже было несколько хозяйственных построек, сгруппированных под одной крышей. Прямо у входа было несколько ступеней, ведущих к широкому проходу, открытому до балок крыши. Налево еще несколько ступеней вели в флигель — отдельную комнату, но без печки, — и еще один лестничный пролет вниз, в кладовую. Справа были жилые помещения с чердаком и подвалом.

Но черепица сгнила, бревна стен коттеджа и когда-то могучие столбы ворот поседели от времени, и большая часть замазки между бревнами отвалилась. Хотя ворота были закрыты, мой проводник не стала стучать, а сунула руку под них и отвинтила засов — простая мера предосторожности против бродячего скота. Сараев во дворе не было, зато в коттедже было несколько хозяйственных построек, сгруппированных под одной крышей. Прямо у входа было несколько ступеней, ведущих к широкому проходу, открытому до балок крыши. Налево еще несколько ступеней вели в флигель — отдельную комнату, но без печки, — и еще один лестничный пролет вниз, в кладовую. Справа были жилые помещения с чердаком и подвалом.

Давным-давно он был добротно построен, предназначался для большой семьи, но теперь в нем жила одна женщина, которой под шестьдесят.

Просторная комната, и особенно светлая ее сторона у окон, была уставлена цветочными горшками и кадками с инжиром на табуретках и скамейках. Молчаливые, но живые, они наполняли одиночество жизни Матрены, разрастаясь в диком изобилии, пытаясь уловить редкое северное сияние. Поскольку свет угасал, а она была скрыта дымоходом, круглое лицо хозяйки выглядело желтым и больным. По ее затуманенным глазам было видно, как сильно ее утомила болезнь.

Поскольку свет угасал, а она была скрыта дымоходом, круглое лицо хозяйки выглядело желтым и больным. По ее затуманенным глазам было видно, как сильно ее утомила болезнь.

Она разговаривала со мной, лежа ничком на печи, без подушки, головой к двери, а я стоял над ней. Она не выказала никакого удовольствия от перспективы приобрести жильца, а только пожаловалась на приступ, от которого теперь оправлялась: болезнь приходила не каждый месяц, а когда ударяла, «… она остается на два или три дней, так что я не смогу встать или что-нибудь сделать для вас. Но дом неплохой, вам здесь будет хорошо».

Она перечислила других хозяек, чьи коттеджи могли бы быть тише и удобнее, и предложила мне пойти и попробовать их. Но я уже мог сказать, что мне суждено поселиться в этом темном коттедже с его потускневшим зеркалом, в котором совершенно невозможно было разглядеть себя, и с его двумя дешевыми яркими плакатами, висевшими на стене для украшения, один из которых рекламировал книжную торговлю. а другие агитируют за урожай.

а другие агитируют за урожай.

Матрёна снова заставила меня попробовать деревню, а когда я приехал во второй раз, она придумывала бесчисленные отговорки типа «Не ждите никакой изысканной кухни». Но она была на ногах, и в ее глазах даже мелькнуло что-то вроде удовольствия от того, что я вернулся.

Мы договорились об арендной плате и торфе, который будет поставлять школа.

Я только потом узнал, что Матрена Васильевна уже давно-давно не зарабатывала ни копейки ниоткуда, потому что пенсии ей не давали и родственники почти никогда не помогали ей. Она работала в колхозе не за деньги, а за галочки — галочки заносились в ее залистанную трудовую книжку.

Так я и поселился у Матрены Васильевны. Комнату мы не делили: ее кровать стояла в углу у двери, около печки; и я расставил раскладушку у окна. Я отодвинул в сторону любимые Матренины смоковницы, чтобы было больше света, и поставил стол у одного из окон. В деревне было электричество; он был привезен из Шатуры еще в двадцатых годах. В те дни газеты освещали ленинский план электрификации крылатыми словечками типа «Ильичевские лампы», а крестьяне моргали и называли это «волшебным огнем».

В те дни газеты освещали ленинский план электрификации крылатыми словечками типа «Ильичевские лампы», а крестьяне моргали и называли это «волшебным огнем».

Может быть, кому-то из зажиточной деревни Матренина дача и не показалась бы идеальным местом для жизни, но в ту осень и зиму нам там было очень комфортно. Несмотря на свой возраст, он защищал от дождя, а угольки в печи неплохо защищали от ледяных ветров — разве что ближе к утру и почти совсем, когда ветер дул с холода.

Кроме меня и Матрены, в доме жили еще кот, несколько мышей и тараканы.

Кот был довольно старый и хромой. Матрена усыновила его из жалости, и он прижился у нее. Хотя он ходил на четырех ногах, он сильно хромал, чтобы пощадить одну больную ногу. Когда он спрыгнул с печки на пол, звук, который он издал при приземлении, был не типичным тихим кошачьим звуком, а стуком трех ног одновременно по полу — треск! — звук такой громкий, что сначала, пока я не привык к этому, это поразило меня. Он приземлялся сразу на три фута, чтобы пощадить четвертый.

Не хромота помешала коту бороться с мышами на даче; он загонит их в угол, набросится, как вспышка молнии, и унесет их в своих зубах. Причина, по которой он так мало поймал, заключалась в том, что когда-то, в лучшие времена, кто-то оклеил комнату Матрены какими-то зеленоватыми ребристыми и клетчатыми обоями, и не в один слой, а в пять . Покрытия обоев были плотно приклеены друг к другу, но во многих местах все пять слоев перестали держаться на стене, придав дому своеобразную внутреннюю обшивку. Мыши проделали себе дорожки между досками и обоями, где нахально шныряли туда-сюда, даже бегали под потолком. Кошка сердито смотрела на их шорох, но никак не могла до них добраться.

Иногда кошка даже ела тараканов, но от них ее тошнило. Единственное, что тараканы уважали, так это линию перегородки, отделяющую печь и кухню от чистой части дома. В гостиную они так и не проникли. Но они компенсировали это тем, что копошились по всей кухне ночью, и если я заходил поздно вечером на кухню и включал свет, то весь пол, большая лавка и даже стены были почти сплошным, дышащим масса красновато-коричневого цвета. Однажды, когда я принесла домой буру из химлаборатории в школе, мы смешали ее с тестом и зарезали тараканов. Их стало меньше, но Матрёна боялась отравить и кошку, поэтому мы перестали давать яд, и тараканы снова зацвели.

Однажды, когда я принесла домой буру из химлаборатории в школе, мы смешали ее с тестом и зарезали тараканов. Их стало меньше, но Матрёна боялась отравить и кошку, поэтому мы перестали давать яд, и тараканы снова зацвели.

Ночью, когда Матрёна спала, а я работал за своим столом, изредка шорохи мышей, шнырявших за обоями, заглушались непрерывным монотонным шелестом за перегородкой, похожим на далекий шум океана. Но я привык к этому, потому что в этом не было ничего фальшивого или обманчивого. Это была их природа; они ничего не могли поделать.

Я даже привык к грубо нарисованной девушке на афише, вечно предлагающей мне экземпляры Белинского, Панфёрова и кучу других книг, но никогда не говорящей. Ко всему в доме Матрены я привык.

Матрена вставала в четыре или пять часов утра. Она купила свои старомодные кухонные часы в деревенском магазине двадцать семь лет назад. Это всегда было быстро, но Матрена не возражала; по крайней мере, он не был медленным, чтобы она не опаздывала по утрам.

Она зажигала на кухне свет и тихо, тактично, стараясь не шуметь, топила печь. Потом ходила и подоила козу (весь скот у нее была одна грязно-белая коза с кривым рогом), принесла воды, поставила на плиту три кастрюли кипятить: одну мне, одну себе и одну козе. В магазине в погребе она взяла самые маленькие картофелины для козы, маленькие для себя и несколько для меня размером с куриное яйцо. В ее огороде нельзя было выращивать крупную картошку; его песчаная почва не удобрялась еще до войны и никогда не засаживалась ничем, кроме картофеля.

Я почти никогда не слышал, как она занимается своими утренними делами. Я долго спал, проснулся поздно от зимнего солнца и потянулся, высунув голову из-под одеяла и тулупа. В ватнике времен лагерных дней, закрывающем ноги, и в мешке, набитом соломой вместо матраца, я всю ночь согревался, даже когда северный ветер тряс наши окошечки в гнилых рамах.

Услышав глухие звуки, доносящиеся из-за перегородки, торжественно скажу:

«Доброе утро, Матрена Васильевна».

И всегда один и тот же доброжелательный ответ эхом раздавался с другой стороны. Начиналось оно с какого-то тихого мурлыканья, которое издают бабушки в сказках: «М-м-м… и тебе того же».

А через мгновение: «Ваш завтрак готов».

Она никогда не говорила, что было на завтрак, но догадаться было нетрудно: нечищенная картошка, таты (как его называли в деревне) или пшенная каша. Никакой другой крупы в том году в «Торфопродукте» было не достать, и даже просо было достаточно трудно достать — поскольку оно было самым дешевым, его покупали мешками на корм для свиней. Его не всегда правильно солили и часто поджигали; он оставил пленку на нёбе и деснах и вызвал изжогу. Впрочем, в этом не было вины Матрёны. Сливочного масла в Торфянике тоже не было, маргарин только изредка, если повезет, а легкодоступный жир был только низкосортным салом. К тому же русская печь, как я вскоре понял, была крайне неудобна: повар не мог видеть, как готовится пища, и жар доходил до кастрюль неравномерно и спорадически. Я полагаю, что причина, по которой наши предки сохранили этот вид печи со времен каменного века, заключается в том, что, будучи заваленной перед рассветом, она сохраняет пищу и воду для людей и животных теплыми в течение всего дня; и спать на нем тепло.

Я полагаю, что причина, по которой наши предки сохранили этот вид печи со времен каменного века, заключается в том, что, будучи заваленной перед рассветом, она сохраняет пищу и воду для людей и животных теплыми в течение всего дня; и спать на нем тепло.

(Продолжение…)

Из сборника Рассказов и стихов в прозе автора Александр Солженицын, Михаил Гленни . Авторское право © 1970 Hermann Luchterhand Verlag. Взято с разрешения Фаррара, Штрауса и Жиру.

Все права защищены. Никакая часть этого отрывка не может быть воспроизведена или перепечатана без письменного разрешения издателя.

Выдержки предоставляются Dial-A-Book Inc. исключительно для личного использования посетителями этого веб-сайта.

«Последние рассказы» Александра Солженицына наконец-то выйдут на английском языке | Книги

Сборник из девяти рассказов Александра Солженицына, который ученые считают одним из лучших его произведений, впервые будет опубликован на английском языке. На одном из издательских мероприятий осени сборник появится под названием Абрикосовый джем и другие истории , исполнив давнее желание автора, чтобы произведение было доступно англоязычному миру.

На одном из издательских мероприятий осени сборник появится под названием Абрикосовый джем и другие истории , исполнив давнее желание автора, чтобы произведение было доступно англоязычному миру.

Коллекция показывает, что Солженицын все еще экспериментировал с литературной формой до конца своей жизни. Восемь рассказов состоят из двух частей, задуманных как пары. Дэниел Дж. Махони, исследователь Солженицына, сказал: «Это была новая форма, которую Солженицын, всегда пионер новых жанров… называл бинарными рассказами. контраст. Они [каждый] занимают от 20 до 50 машинописных страниц. Многие из них освещают моральные дилеммы и выбор людей в условиях тоталитарного режима. Некоторые посвящены дилеммам посткоммунистической России».

Вдова Солженицына Наталья рассказала Observer , что ее муж, который умер три года назад, «всегда хотел», чтобы рассказы были доступны на английском языке. «Ему, несомненно, было бы приятно увидеть это новое издание, если бы он дожил до наших дней. Он начал писать эти рассказы в первой половине 1990-х годов, что совпало с нашим возвращением домой в Россию. Каждый из этих рассказов был опубликован в Русский язык сразу после написания».

Он начал писать эти рассказы в первой половине 1990-х годов, что совпало с нашим возвращением домой в Россию. Каждый из этих рассказов был опубликован в Русский язык сразу после написания».

Сын автора, Игнат, сказал: «Я уверен, что мой отец был бы рад, если бы эти рассказы появились на английском языке. неожиданно для него сочинить несколько прекрасных рассказов».

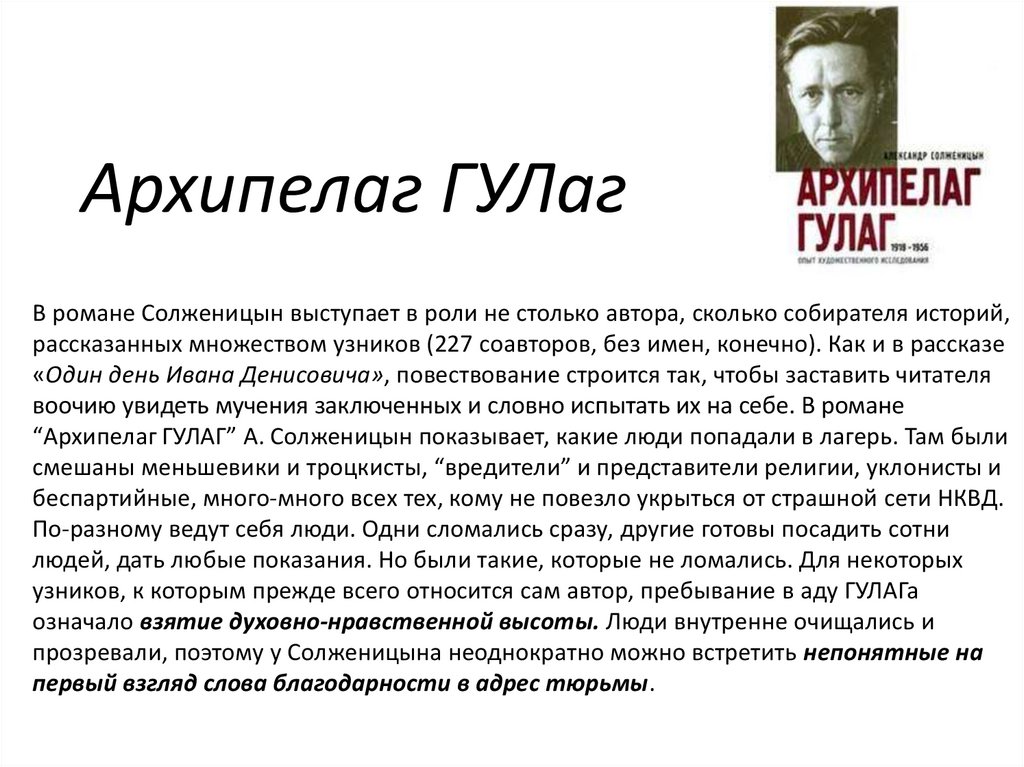

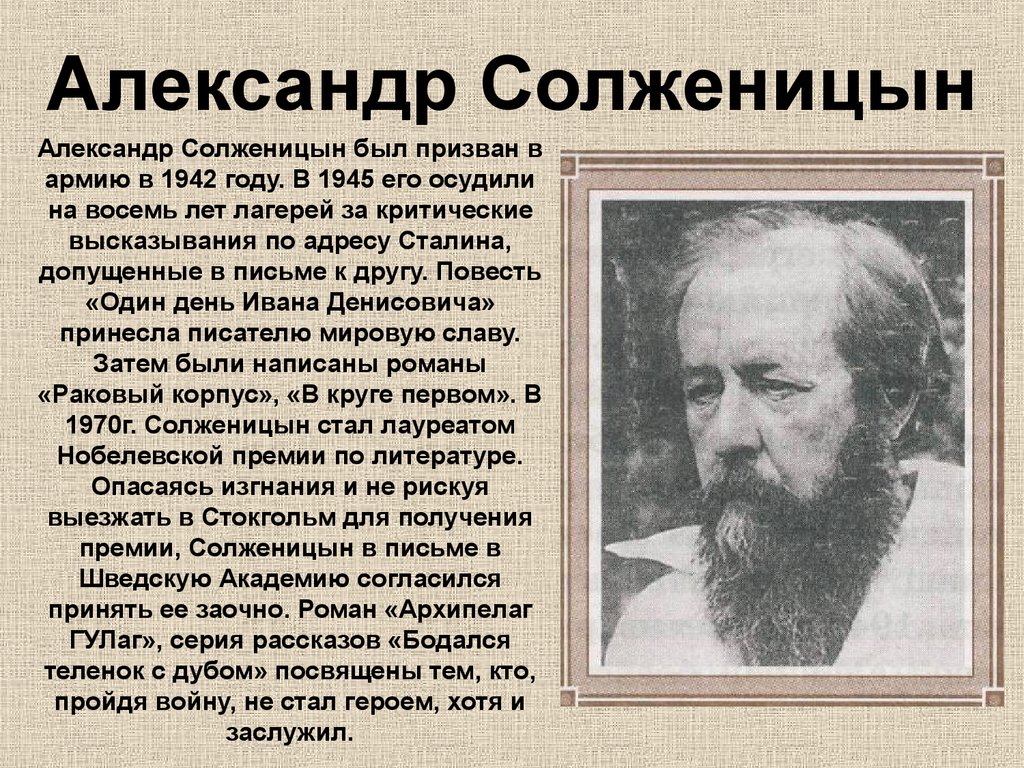

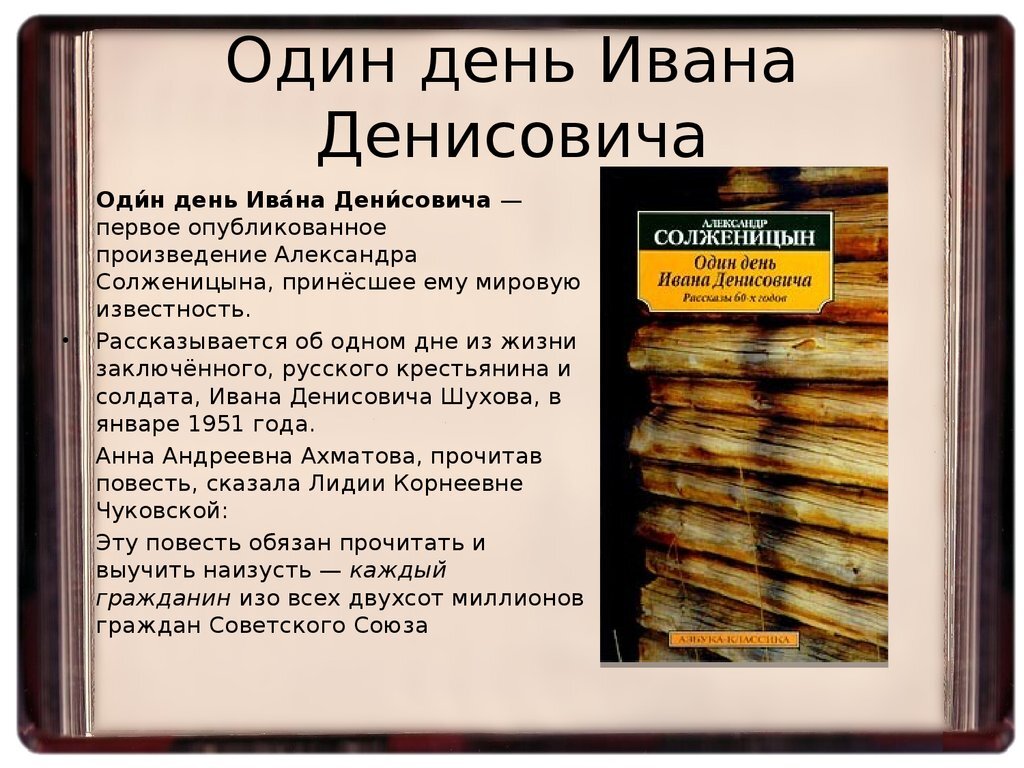

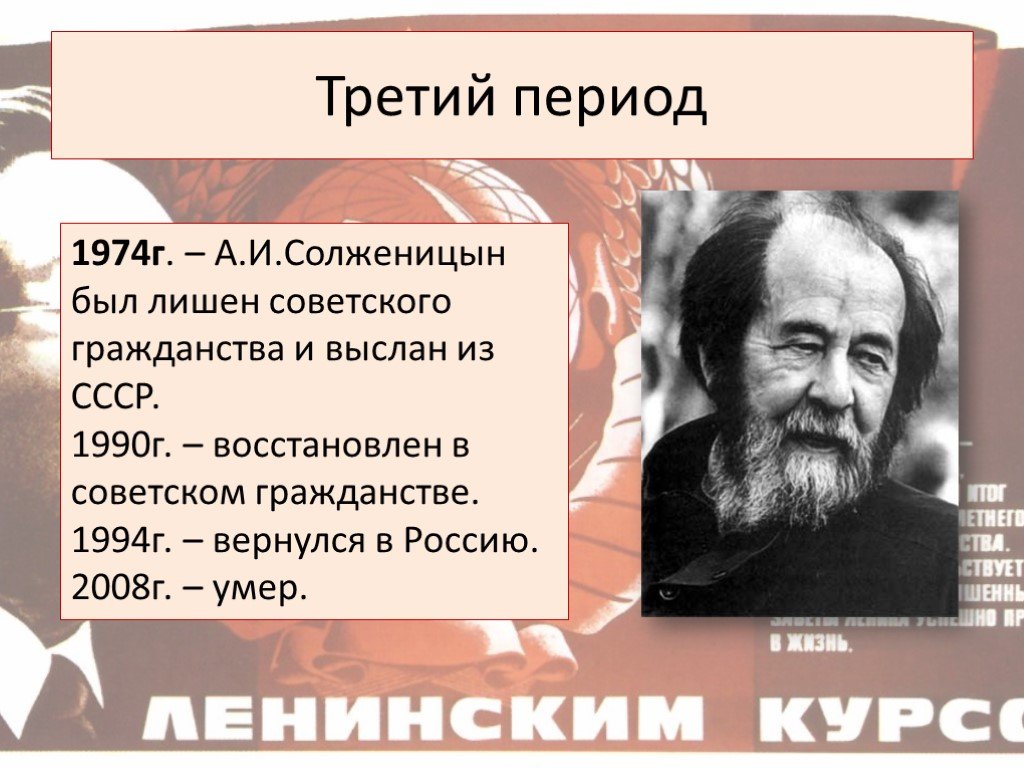

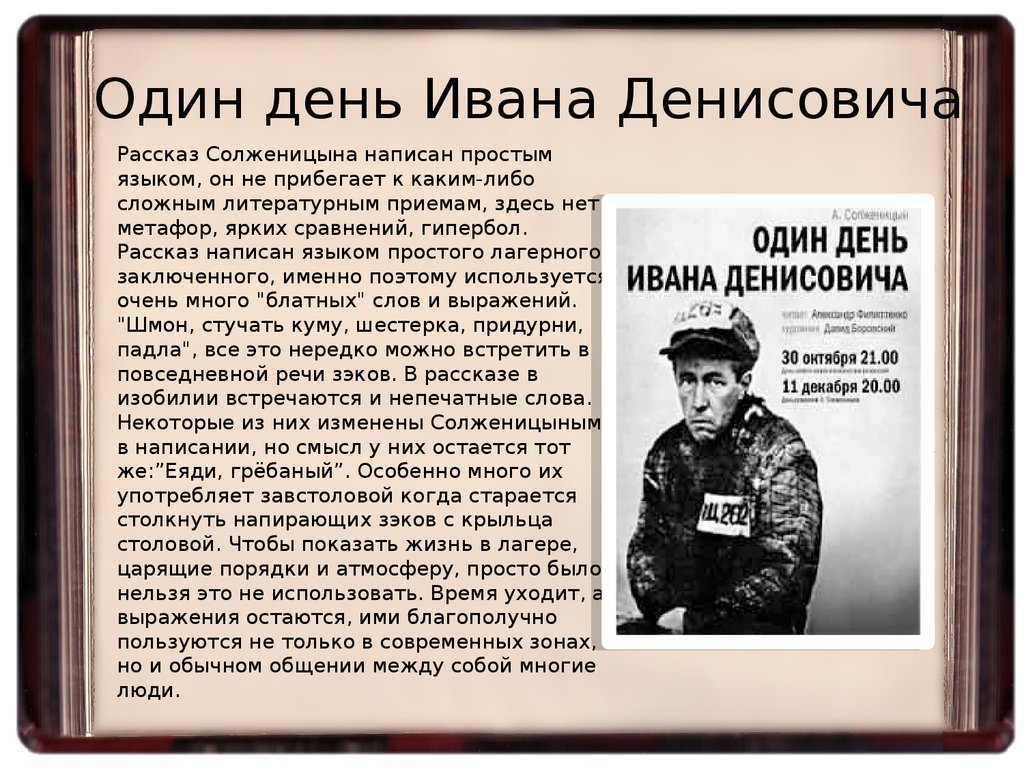

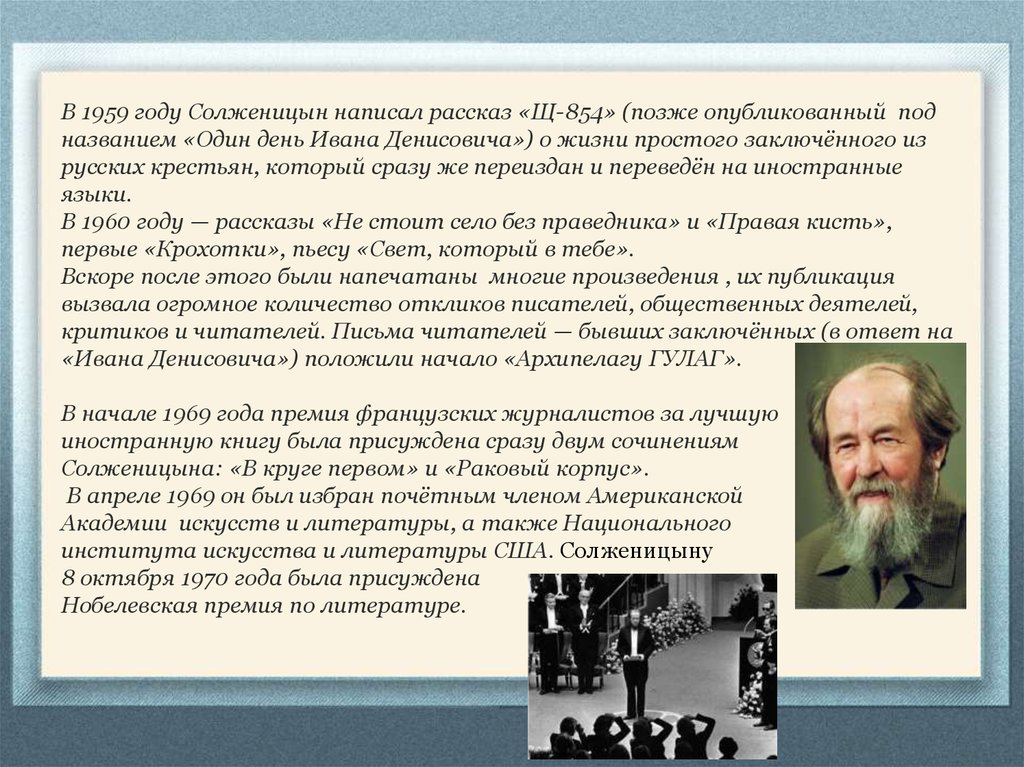

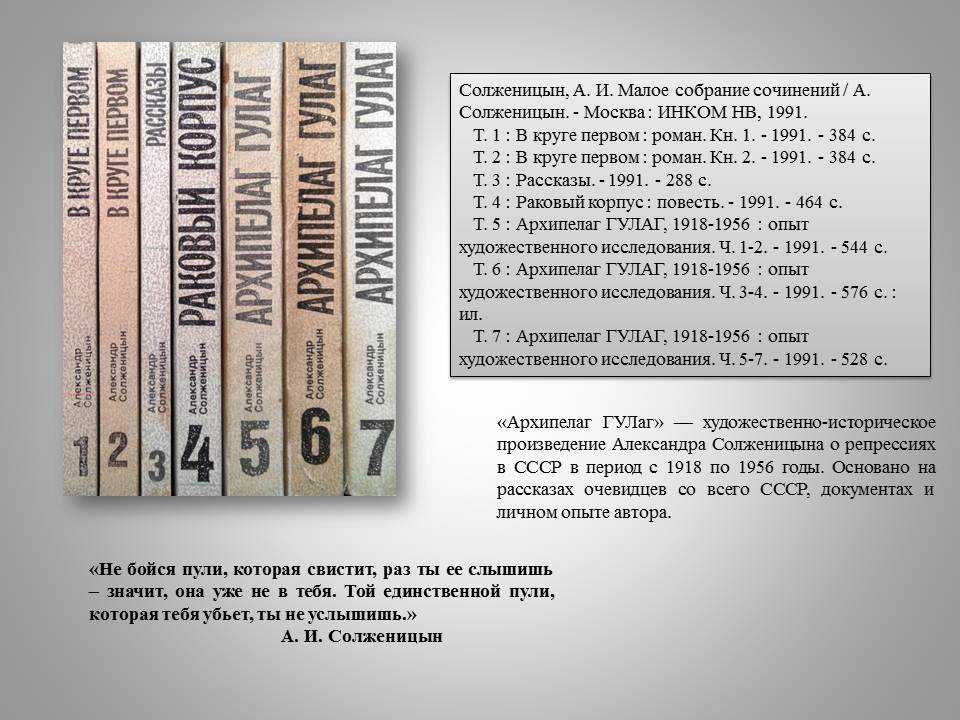

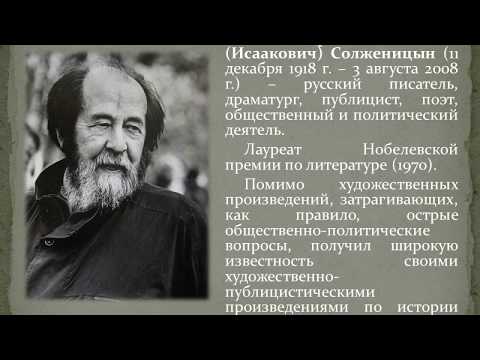

Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе в 1970 году после публикации таких классических произведений, как Один день из жизни Ивана Денисовича и Раковая палата . Его произведения, проданные тиражом 30 миллионов экземпляров, открыли миру глаза на ужасы сталинских лагерей, где собственное заключение писателя сформировало его жгучие политические наблюдения. Шедевр Солженицына, Архипелаг ГУЛАГ — написан секретно в Советском Союзе и опубликован в Париже в 1973 – исчерпывающий отчет о сталинской политической системе наказаний. Автор провел восемь лет в исправительно-трудовых лагерях после того, как в 1945 году его осудили за критику Сталина. Высланный из Советского Союза в 1974 году и приговоренный к 20 годам ссылки, в течение которых он жил в США, он стал синонимом морального мужества и стойкости.

Высланный из Советского Союза в 1974 году и приговоренный к 20 годам ссылки, в течение которых он жил в США, он стал синонимом морального мужества и стойкости.

Многие рассказы в новом сборнике по-прежнему связаны с советской жизнью. В одном из них, «Новое поколение», щедрый профессор инженерного дела помогает студенту, который изо всех сил пытается сдать экзамен, только для того, чтобы спустя годы узнать, что он был арестован, и студент стал его следователем КГБ. Действие другого, под названием «Эго», происходит во времена жестокого подавления десятков тысяч крестьян Тамбовской губернии в 19 веке.20 с. На фоне насилия лидер повстанцев вынужден предать своих товарищей перед лицом угроз его семье.

Махони сказал о сборнике: «Это одно из лучших произведений Солженицына». Он добавил: «Это действительно впечатляющие литературные произведения… Они касаются вопросов большого исторического, морального и политического значения».

Английский перевод будет опубликован этой осенью компаниями Canongate в Великобритании и Counterpoint в США. Фрэнсис Бикмор, старший редактор Canongate, назвал это «действительно важным открытием» мастера прозы, который также был самым красноречивым и известным противником тоталитаризма 20 века.

Фрэнсис Бикмор, старший редактор Canongate, назвал это «действительно важным открытием» мастера прозы, который также был самым красноречивым и известным противником тоталитаризма 20 века.

«Меня поразила сила письма, — сказал Бикмор. «Это потрясающие литературные произведения, подтверждающие позицию Солженицына как одного из великих литературных писателей».

Хотя рассказы были опубликованы в известном российском литературном журнале «Новый мир» , а один появился на английском языке в сборнике его сочинений 2006 года, остальные восемь до сих пор игнорировались англоязычными издателями. Джереми Бир, представляющий имение Солженицыных, сказал: «Никто не знал, что эти истории действительно существовали, потому что они были опубликованы только на русском языке».

Сборник получил свое название от первого рассказа «Абрикосовый джем», в котором тяжелобольной заключенный пишет известному писателю, описывая чудовищную несправедливость, от которой он пострадал, и взывая о помощи.

В феврале 1945 года, когда войска Второго Белорусского фронта вели бои на территории Восточной Пруссии, капитан Александр Солженицын был арестован за критику Сталина, обнаруженную в переписке со своим другом, лейтенантом Виткевичем. Солженицына осудили на 8 лет; около года он сидел на Лубянке, затем переведен в специализированную тюрьму («шарашку») в Марфино. В 50-м году был сослан в Казахстан в лагерь для политзаключенных, где у него обнаружили рак желудка. В 1957 году Солженицына реабилитировали по решению Верховного суда СССР.

В феврале 1945 года, когда войска Второго Белорусского фронта вели бои на территории Восточной Пруссии, капитан Александр Солженицын был арестован за критику Сталина, обнаруженную в переписке со своим другом, лейтенантом Виткевичем. Солженицына осудили на 8 лет; около года он сидел на Лубянке, затем переведен в специализированную тюрьму («шарашку») в Марфино. В 50-м году был сослан в Казахстан в лагерь для политзаключенных, где у него обнаружили рак желудка. В 1957 году Солженицына реабилитировали по решению Верховного суда СССР. Возможности печататься в СССР не было никакой.

Возможности печататься в СССР не было никакой. И. Солженицыным. 6 июля 1944 года он был представлен к ордену Красной Звезды.

И. Солженицыным. 6 июля 1944 года он был представлен к ордену Красной Звезды. История знает примеры, когда из соображений узкого, эгоистического характера одна армия не приходит на помощь другой и спокойно взирает на ее разгром. Хотя, выдвинувшись на 2-3 перехода, могла бы ее поражение превратить в общую победу. Об этом роман Солженицына: Первая армия П.К. Ренненкампфа, одержав победу над немцами под Гумбинненом (сейчас Гусев), осталась стоять на месте, в то время как центр Второй армии А.В. Самсонова был окружен и погиб. Писатель ставит нелегкую задачу: осмыслить значение августа четырнадцатого для своей страны, для других стран, понять логику истории.

История знает примеры, когда из соображений узкого, эгоистического характера одна армия не приходит на помощь другой и спокойно взирает на ее разгром. Хотя, выдвинувшись на 2-3 перехода, могла бы ее поражение превратить в общую победу. Об этом роман Солженицына: Первая армия П.К. Ренненкампфа, одержав победу над немцами под Гумбинненом (сейчас Гусев), осталась стоять на месте, в то время как центр Второй армии А.В. Самсонова был окружен и погиб. Писатель ставит нелегкую задачу: осмыслить значение августа четырнадцатого для своей страны, для других стран, понять логику истории. Александр оказался единственным из нашего выпуска, кого сразу назначили командиром батареи <…> Училище курсант Солженицын окончил с отличием, имел большой жизненный опыт, и мы все равнялись на него. Батарея его сразу попала в число лучших, ей поручались самые ответственные задачи».

Александр оказался единственным из нашего выпуска, кого сразу назначили командиром батареи <…> Училище курсант Солженицын окончил с отличием, имел большой жизненный опыт, и мы все равнялись на него. Батарея его сразу попала в число лучших, ей поручались самые ответственные задачи». И самые изощренные, и самые простоватые не находили в этот миг ничего иного, кроме как:

И самые изощренные, и самые простоватые не находили в этот миг ничего иного, кроме как: ГУЛАГ сформировал его как творца и личность.

ГУЛАГ сформировал его как творца и личность. Пребывание писателя у нас, к сожалению, нигде не зарегистрировано: над ним уже сгущались темные тучи. В 1974 году Солженицын был изгнан из страны.

Пребывание писателя у нас, к сожалению, нигде не зарегистрировано: над ним уже сгущались темные тучи. В 1974 году Солженицын был изгнан из страны.