Содержание

Пытаюсь понять Солженицына — Почитать на DTF

Одиннадцать лет и одиннадцать дней назад умер Александр Исаевич Солженицын – писатель, публицист и личность, о которой спорят до сих пор. Значительную часть жизни Солженицын прожил в эмиграции, где создал ряд текстов, отражающий его сложную систему взглядов на мир и жизнь родной страны. Некоторые из этих текстов стали неотъемлемой частью российской культуры, другие – малоизвестны.

10 453

просмотров

Лейтмотивом творчества Солженицына всегда была борьба против несправедливости: такой, какой её видел автор. Идею противостояния человека огромной всепоглощающей системе писатель сформулировал яркой метафорой «боролся теленок с дубом». В результате этой борьбы дуб рухнул, но «теленок» не оставил борьбы.

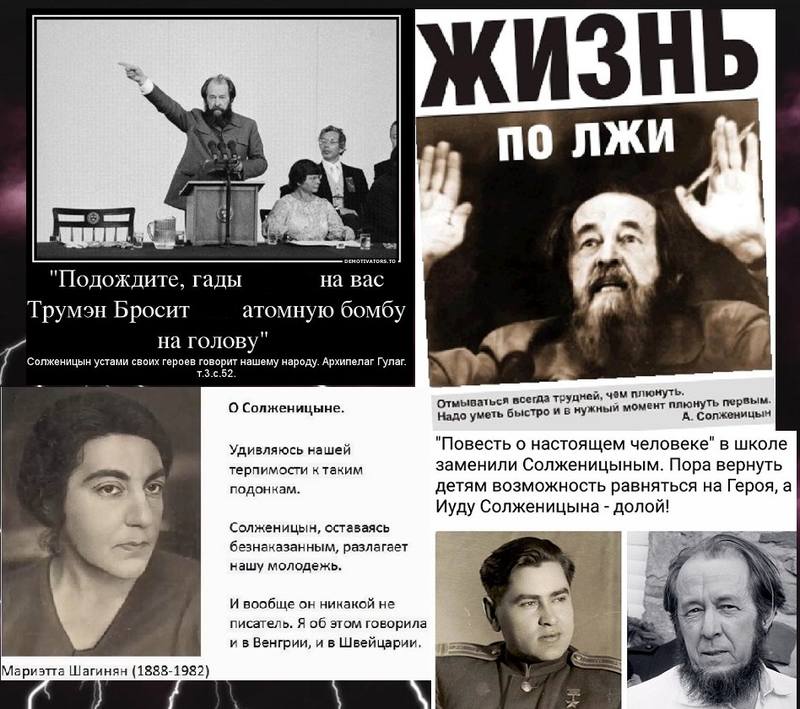

К его фигуре обращаются люди со всех сторон вечного российского конфликта. Человек-аргумент, он давно растворился в чужих позициях и взглядах, стал образом: амбивалентным и универсальным. Для одних он нравственный ориентир, для других предатель, для третьих безумец, для четвертых. .. Впрочем, перечисление всех мнение о Солженицыне заняло бы больше места, чем я могу себе позволить.

.. Впрочем, перечисление всех мнение о Солженицыне заняло бы больше места, чем я могу себе позволить.

Спустя годы, он продолжает вызывать вопросы. Что же двигало Солженицыным? Какой он видел судьбу страны, за которую так переживал? Чем обосновывал необходимость своей борьбы? Насколько последовательной была его система взглядов на мир? Всё литературное творчество Солженицына строилось вокруг его личной философии, и вот её-то и нужно понять, чтобы на эти вопросы ответить.

Внутри системы, но вне её

История Солженицына-писателя началась не с «Одного дня Ивана Денисовича», и даже не с «Дороженьки», она началась с фронтовой переписки. Сейчас эта история кажется абсурдной: неужели Александр Исаевич не понимал, что все солдатские письма проверяются? Он мог ругать, и ругал, как вспоминают современники, Сталина в личных разговорах, но начать антисталинскую переписку с товарищем из соседней воинской части — невероятная глупость. Именно этой глупости мир обязан появлению «Архипелага ГУЛАГ». Восемь лет заключения и еще три года ссылки не просто легли в основу всего творчества Солженицына, они радикально изменили самого писателя.

Восемь лет заключения и еще три года ссылки не просто легли в основу всего творчества Солженицына, они радикально изменили самого писателя.

Его тюремно-лагерные годы — отдельная тема для споров и исследований. На допросах Солженицын признался, что участвовал в контрреволюционной организации. Ему часто ставят это в вину, но будем честны, никто из нас не может, положа руку на сердце, сказать, что сам не начал бы признаваться. То же можно сказать и про сотрудничество с лагерной администрацией. Куда забавнее, что писатель никогда не был на Колыме, а большую часть срока провел в тюрьмах, «шарашках» и госпиталях.

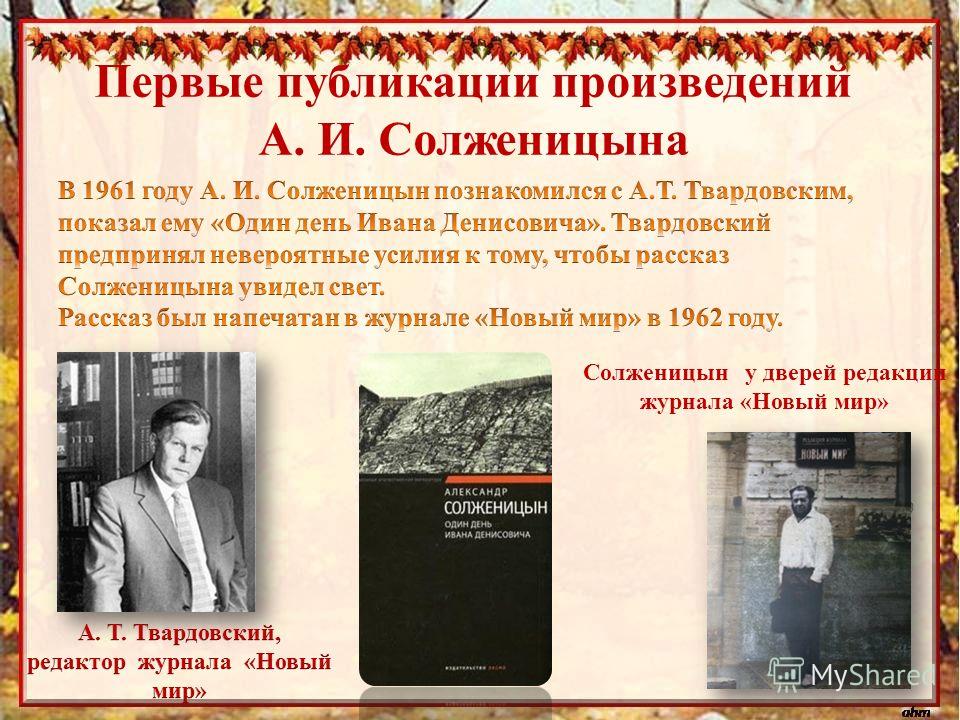

К концу заключения Солженицын уже ненавидел Советский союз, но всё еще находил способы с ним уживаться. Литературное признание пришло к Александру Исаевичу в 1962 году, после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Сейчас рассказ проходят в школьной программе и мало кому нужно объяснять его содержание. Тогда же произведение взорвало информационное поле. Слабые голоса немногочисленных критиков потонули в шквале похвалы со стороны творческой и партийной верхушек Союза. Рассказ был неожиданным и одновременно долгожданным: советский писатели годами не решались поднять тему лагерной жизни, и годами ждали «первой ласточки». После публикации в «Новом мире» Солженицын получал мешки писем от бывших зэков: они видели в нем что-то вроде омбудсмена, защищавшего их право на голос. Советские власти поспешили перевести «Ивана Денисовича» другие языки: кто мог тогда знать, как писатель воспользуется своей славой на западе?

Рассказ был неожиданным и одновременно долгожданным: советский писатели годами не решались поднять тему лагерной жизни, и годами ждали «первой ласточки». После публикации в «Новом мире» Солженицын получал мешки писем от бывших зэков: они видели в нем что-то вроде омбудсмена, защищавшего их право на голос. Советские власти поспешили перевести «Ивана Денисовича» другие языки: кто мог тогда знать, как писатель воспользуется своей славой на западе?

Затем в печать ушли «Случай на станции Кочетовка» (отрывок из рассказа опубликовали в «Правде» — главной газете СССР) и «Матренин двор». Все три произведения, различные по тематике и поднятым проблемам, объединяла общая тема совести. Иван Шухов сохраняет свою совесть в условиях, созданных для полного разложения личности. На совести держится безответный альтруизм Матрёны. Совесть фронтовика Зотова входит в конфликт с долгом и обстоятельствами. Солженицын задает нравственные ориентиры, наставляет своих читателей. Примеряет на себя роль пастыря.

Его первые произведения легко добиваются признания. Солженицына приняли в союз писателей, выдали государственную премию, познакомили с номенклатурой и даже самим Хрущёвым. Советская власть отнеслась к литератору дружелюбно, а вот Солженицын её ненавидел. Принимая всё дары системы, Александр Исаевич лишь готовился сказать своё слово: он уже писал «Архипелаг ГУЛАГ».

Солженицын назвал текст «художественным исследованием»: в нём действительно исследовались многие ранее неизвестные публике стороны жизни лагерей, но художественного всё-таки было намного больше. Материал писатель черпал из услышанных где-то рассказов, писем бывших зэков, личных бесед, опубликованных за границей исследований. Солженицын не мог оперировать хоть сколько-нибудь точными цифрами, но это не мешало ему выдавать предположения за факты. Со страниц «Архипелага» мы узнаем, что в лагерях сидело одновременно по пятнадцать миллионов человек, перед войной репрессировали четверть населения Ленинграда, на строительстве «Беломорканала» умирало по одному проценту работников в день, а общее число внутренних потерь по вине большевизма — 66 миллионов человек. Демоническая цифра, не правда ли?

Демоническая цифра, не правда ли?

Изначально, кстати, речь шла о 55-ти, но ради символизма пришлось увеличить. Солженицын взывает к эмоциям читателя постоянно: эмоциональная, экспрессивная и оценочная лексика здесь бегут ручьями, перемежаясь с авторскими неологизмами, метафорами и христианскими образами. Заключенных писатель сравнивает то с рабами, то с мясом, то с горсткой пепла. Противостоит им советский левиафан, движимый одним желанием: уничтожить, истребить, растоптать свой народ. А тот уже и в ядерном огне готов сгинуть, лишь бы не оставаться в лагере размером со страну. Автор страдает в каждой строчке и хочет, чтобы вы тоже разделили с ним толику этого страдания.

В книге Солженицын то и дело говорит от общего имени. Не «он» страдает, а «мы» страдаем. Не его растоптали, а нас всех. Уже освоившись в роли ментора, он не рассказывает, а проповедует. Проповедует идею внутреннего освобождения страны от коммунистического режима: ГУЛаг и Советский союз в тексте смешиваются: вся страна — тюрьма, охранники — «волчье племя» большевиков, заключённые — весь народ. И никто не освободит его извне.

И никто не освободит его извне.

Простая истина, но и ее надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны – народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы – и обычно ее добиваются.

А.И.Солженицын

Отношение к Солженицыну стало меняться еще во время работы над книгой. Первым из литераторов с Александром Исаевичем прекратил отношения Варлам Шаломов: узнав подробности содержания «Архипелага», он начал считать Солженицына «дельцом», а после высылки последнего за рубеж, и вовсе обвинит его в работе на иностранные спецслужбы. В ответ Солженицын сначала объявит Шаламова мертвым, а потом, после смерти писателя, вдоволь попляшет на его костях. Впрочем, еще до изгнания от автора «Архипелага» отвернется почти вся советская интеллигенция.

«Архипелаг ГУЛАГ» был не провокацией, не фундаментальным исследованием, не личной исповедью, а смертоносным оружием в борьбе против советской системы. Эта книга сформирует представления о лагерях, большевиках и всём государственном строе у нескольких поколений людей целого мира. Именно поэтому из всех своих произведений в будущем Солженицын продолжит переиздавать именно её.

Эта книга сформирует представления о лагерях, большевиках и всём государственном строе у нескольких поколений людей целого мира. Именно поэтому из всех своих произведений в будущем Солженицын продолжит переиздавать именно её.

При этом, во многих моментах «Архипелаг» был ужасающе правдив. Солженицын подробно описал методы добычи показаний, безразличие лагерных врачей, убийственную сущность каторжных работ, а главное, передал отношение к происходящему простого, запуганного и измученного человека. Но когда к и без того ужасной правде примешивают порцию мифов, преувеличений, обобщений и откровенного вранья, а затем вводят мощнейшую дозу идеологии, получается информационный яд.

Преследовать Солженицына начала бы любая система, еще не лишившаяся инстинкта самосохранения. К счастью для писателя, в лагеря за литературу тогда уже не отправляли.

«Изменник Родины»

«Архипелага ГУЛАГ» впервые опубликован 7 января 1974 года: после публикации произведения Солженицына депортировали из страны. В эмиграции он много путешествовал: из Белина в Париж, потом в Канаду и США, затем снова в Европу. Где бы ни останавливался Солженицын, он становился желанным гостем для местных политических сил, выступая с речами и лекциями об ужасах социализма. Для своей страны писатель оставался «изменником родины», но не собирался разрывать с Россией отношения, напротив, он вел активный диалог с ее правительством в своих текстах.

В эмиграции он много путешествовал: из Белина в Париж, потом в Канаду и США, затем снова в Европу. Где бы ни останавливался Солженицын, он становился желанным гостем для местных политических сил, выступая с речами и лекциями об ужасах социализма. Для своей страны писатель оставался «изменником родины», но не собирался разрывать с Россией отношения, напротив, он вел активный диалог с ее правительством в своих текстах.

Сразу же после изгнания Солженицын публикует в Париже «Письмо вождям Советского Союза». Основная мысль текста: противостояние между Россией и США бесплодно, обеим странам, как частям западной цивилизации, нужно объединиться против общего противника в лице Китая.

США в произведении предстает в образе «лидера человечества и кормильца его», борьба с которым приведет СССР к неминуемому поражению. По мнению автора, успехи страны на внешнеполитической арене вскружили ее вождям головы, из-за чего они не смогли разглядеть появления реальной угрозы для России – коммунистического Китая. Мало того, сами эту угрозу и взрастили, поддержав становление режима Мао.

Мало того, сами эту угрозу и взрастили, поддержав становление режима Мао.

По мнению Солженицына, «провалы эти истекали не из ошибок наших дипломатов, не из просчетов наших генералов, а из ТОЧНОГО СЛЕДОВАНИЯ УКАЗАНИЯМ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА: в первом случае — повредить мировому империализму, во втором — поддержать зарубежное коммунистическое движение. Соображения _национальные_ в обоих случаях отсутствовали».

Так Солженицын противопоставляет интересы советского режима интересам русской нации. Он развивает свою мысль, призывая власти отказаться от активной внешней политики, потому что она не приносит счастья народам СССР.

Солженицын не верит в сдерживающую роль ядерного арсенала. Он считает, что ядерное оружие не убережет мир от новой глобальной войны, и война это будет происходить между Россией и Китаем. Эта война продлится не меньше десяти лет и будет стоить Советскому союзу не менее 60 миллионов жизней. Единственный способ избежать конфликта – отказаться от коммунистической идеологии и «отдать» ее Китаю. Только так разрешится идеологический конфликт между двумя странами.

Только так разрешится идеологический конфликт между двумя странами.

Второе, что должна сделать Россия, по мнению Солженицына – отказаться от прогресса. Писатель считает прогресс губительным для цивилизации, приводящим к отрицанию старины «нерассчитанным рывком». «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НЕ ТОЛЬКО НЕ НУЖЕН, НО ГУБИТЕЛЕН. Надо ставить задачу не увеличения народных богатств, а лишь _сохранения_ их».

В конце «Письма» Солженицын заявляет, что берет на себя ответственность перед всей русской историей. В его словах чувствуется искреннее желание помочь своей стране вставшей, как кажется писателю, на неправильный путь.

Но и путь Западного общества Солженицына не устроил. Через два года он выступил с публичной речью при получении премии «Фонда Свободы» в Гуверовском институте, в которой обобщил накопившиеся за время эмиграции мысли о кризисе западного общества.

В своем обращении писатель заявляет о том, что в сужении количества свободных стран виноват не только расширяющийся тоталитаризм, но и само демократическое общество, «что-то утерявшие в своей внутренней силе и устойчивости». Солженицын формулирует собственное видение земного назначения человека, заключающегося в духовом прогрессе. Свобода – лишь одно из условий для духового прогресса. Но в понимании западного человека ее значение свелось лишь к свободе «от внешнего давления». Общество предлагает людям возможность свободно деградировать. Настоящая же свобода – свобода внутренняя, данная Богом и предполагающая ответственность за свои поступки.

Солженицын формулирует собственное видение земного назначения человека, заключающегося в духовом прогрессе. Свобода – лишь одно из условий для духового прогресса. Но в понимании западного человека ее значение свелось лишь к свободе «от внешнего давления». Общество предлагает людям возможность свободно деградировать. Настоящая же свобода – свобода внутренняя, данная Богом и предполагающая ответственность за свои поступки.

Этой речью Солженицын впервые заявил о себе как о религиозном мыслителе и критике Западной цивилизации. Но критика его пока была мягкой, касающейся общих мировоззренческих вопросов. В конце речи он отмечает, что верит в «неповреждённость, здоровость корней великодушной мощной американской нации», молодежь которой стремится к нравственному исправлению.

Со временем отношение Солженицына к Западному миру и его ценностям стало всё более критичным. Отношение к писателю на западе тоже изменилось от однозначно положительного к противоречивому: всё чаще его высказывания вызывали негативную реакцию в обществе. Волна критики обрушилась на Солженицына после его Гарвардской речи, прочитанной на ассамблее выпускников университета в 1978 году.

Волна критики обрушилась на Солженицына после его Гарвардской речи, прочитанной на ассамблее выпускников университета в 1978 году.

Писатель утверждает, что мир расколот не на две, социалистическую и капиталистическую, части, а на множество частей, различных по своей культуре. Запад же пытается заставить весь этот расколотый мир подчиняться общим правилам, но сами правила пишет, исходя из собственных устоявшихся представлений о жизни. Навязывает свой образ жизни всему остальному миру.

Развивая мысль, Солженицын критикуют колониализм и колониальное миросознание, зараженное пороками. Колонизаторы выстраивали западный мир как образец «человеческой независимости и могущества», но в двадцатом веке колониальная система мира рухнула, обнажив недостатки Запада.

Главный из них по мнению Солженицына – потеря мужества. Государственная политика слишком прагматична и разумна, она оправдывает трусость. Общество достигло всеобщего благосостояния, но из-за этого люди утратили способность выйти из зоны комфорта, готовность умереть ради своих идеалов.

Писатель снова критикует «разрушительную» западную свободу, которой каждый желающий может злоупотребить. Общество так сильно пытается защищать гражданские права людей, что забывает о защите гражданских обязанностей.

Солженицын называет западную прессу «поверхностной» и «поспешной», наделенной возможностью извращенно воспитывать общественное мнение. Власти используют ее как инструмент влияния на общество. Газеты решают, какую информацию будут узнавать люди, какие мнение получат доступ к аудитории. Но сама пресса перед этой аудиторией не отчитывается.

Писатель приходит к выводу, что не порекомендовал бы своей стране Запад как идеал для преобразования. Запад духовно истощен, следование строгим правовым нормам делает его бездушным.

Дальше он критикует США за то же, за что четыре года назад укорял Советский союз: государство само выращивает себе врагов. Сначала оно позволило усилиться СССР во время Второй мировой, потом усилила Вьетнам, поспешно капитулировав, теперь пытается усилить Китай для борьбы против СССР.

Но главной мишенью для своей критики Солженицын выбирает не внешнюю политику западных стран и не их правовые институты, а ядро западной идеологии – гуманизм. Он находит у гуманизма и коммунизма общие черты: «бескрайний материализм; свободу от религии и религиозной ответственности; сосредоточенность на социальном построении и наукообразность в этом». Благодаря им коммунисты спекулируют гуманистическими идеями и находят себе сторонников среди жителей Европы и США.

Западное общество поставило несовершенного человека мерой всех вещей и совершило ошибку, забыв о «Целом» и «Высшем». И поэтому теперь страдает той же болезнью, что и Восток: пренебрегает внутренней жизнью человека.

Далеко не все в западном обществе готовы были согласиться с позицией Солженицына. Спустя два года писатель одобрительно высказался о режиме Франко, чем окончательно отвратил от себя многих западных интеллектуалов. Человек, боровшийся с тоталитарным режимом в СССР, к удивлению многих, не видел зла в диктатурах других авторитарных правителей.

Посетив Мадрид, Солженицын дал интервью каналу Directisimo-1. Он высказался против либеральных реформ испанского короля. В своем интервью писатель заявил, что (уже) 110 миллионов русских погибли, став жертвой социализма, и сравнил «рабство, которому подвергается советский народ» со свободой, которой наслаждаются испанцы. Солженицын также осудил прогрессивные круги «утопистов», рассматривающих испанский режим как диктатуру. Под прогрессивными он имел в виду любого представителя демократической оппозиции, будь то либерал, социал-демократ или коммунист. «Прошлой осенью, — сказал Солженицын, — мировое общественное мнение было озабочено судьбой испанских террористов (т.е. испанских антифашистов, приговоренных к смерти режимом Франко). Все время прогрессивное общественное мнение одновременно требует демократизировать политическую сферу и поддержать терроризм». Все, кто выступают за быстрые демократические реформы, если верить Солженицыну, вряд ли понимают, что будет завтра и послезавтра. «В Испании завтра будет демократия, но послезавтра может ли она избежать перехода к тоталитаризму?».

«В Испании завтра будет демократия, но послезавтра может ли она избежать перехода к тоталитаризму?».

В том же году он публикует статью «Чем грозит Америке плохое понимание России», в которой критикует США за смешение понятий «русский» и «советский», за восторженное отношение к советским достижениям и негативное отношение к царской России. Основная мысль: Америка должна считать своим врагом коммунизм, а не русский народ, попавший к коммунизму в заложники.

Следующие годы Солженицын проводит в полемике с западными учеными и представителями русской эмиграции. 10 мая 1983 года Солженицын получает в Англии Темплтоновскую премию «За вклад в развитие религиозного сознания». По этому случаю он традиционно читает лекцию. Её главный тезис: «Люди забыли Бога, оттого и всё».

Он снова критикует ядерное оружие, которое считает проявлением трусости человечества, забывшего, что защита мира – это «крепость сердец».

Мир, по мнению писателя, достиг состояния, которое люди прошлого назвали бы «Апокалипсисом». Но современники привыкли к этому состоянию и обжились в нем. И теперь мир стоит на грани надвигающейся катастрофы, «втянутый в воронку атеизма и самоуничтожения».

Но современники привыкли к этому состоянию и обжились в нем. И теперь мир стоит на грани надвигающейся катастрофы, «втянутый в воронку атеизма и самоуничтожения».

Солженицын вспоминает слова Достоевского: «Революция непременно должна начинать с атеизма». Атеизм для Солженицына – «петля на человечестве». А нет более атеистической идеологии, чем марксизм.

Но и Западное религиозное создание иссохло. Западное общество отделило религию от государства, высмеяло понятия Добра и Зла, отдает молодежь атеизму, и движется к краху именно по этой причине.

На этом этапе эмиграции Солженицын проявил себя как критик и советской, и западной системы мира. Для него они сходны в главном – в утрате людьми божественного надсознания. Материальные потребности для Запада выше духовных, для коммунистов идея выше души отдельного человека. Солженицын осуждает духовное насилие коммунизма, но и духовную развращенность капитализма.

Путь к возвращению

В 1988 году отношение к Солженицыну на родине изменилось. Были опубликованы многие его произведения, в частности, в журнале «Новый мир» вышли отдельные главы «Архипелага ГУЛАГ». Писатель получил возможность вести диалог со своим народом без посредников.

Были опубликованы многие его произведения, в частности, в журнале «Новый мир» вышли отдельные главы «Архипелага ГУЛАГ». Писатель получил возможность вести диалог со своим народом без посредников.

Солженицына воодушевили изменения, происходящие со страной. Он снова видел себя в роли пастыря, направляющего Россию на истинный путь. Ключевое произведение Солженицына этого периода – легендарная, ставшая мемом статья «Как нам обустроить Россию?».

Её ключевые тезисы:

После семидесяти лет коммунизма страну нужно лечить.

Россия – коммунальная квартира для народов, национальные республики нужно отделить (кроме Украины и Белоруссии, составляющих Русь, и Казахстана).

- Отказаться от спонсирования других стран, гонки вооружений, бюрократического аппарата и космической отрасли («Вот отовсюду от этого — и деньги»).

Всем раздать землю под сельхозугодия.

- Резкий переход экономики на другой тип ее разрушит («Нельзя допустить напор собственности и корысти — до социального зла»).

- Провинцию нужно освободить от давления столицы.

Нужно заботиться о сохранности института семьи и воспитании молодого поколения («Упущенная и семьей и школой, наша молодежь растет если не в сторону преступности, то в сторону неосмысленного варварского подражания»).

- Политика не должна поглощать душу.

Необходимо самоограничение.

- Выбирать демократию нужно с осознанием ее недостатков и поиском их преодоления.

Главная мысль манифеста — необходимость упредить беды, последующие за неминуемым, с точки зрения автора, развалом СССР, подумать, как помочь соотечественникам в зарубежье и сохранить Союз из трёх славянских республик и Казахстана. «Услышан я, к сожалению, не был. Не был понят», — отмечал впоследствии Солженицын.

Писатель быстро обнаружил и обратные стороны изменений. В марте 1994 года он публикует написанное накануне возвращения на родину историко-публицистическое эссе «„Русский вопрос“ к концу XX века».

Текст содержит краткий обзор русской истории от XVII века (Смутное время) до 1990-х годов, которые автор характеризует как «глухое падение и падшее состояние русского народа» и «Великую Русскую Катастрофу». По собственным словам автора, краткий анализ русской истории четырёх последних веков, в особенности, её «промахов», сделан для того, чтобы понять первопричины и истоки нынешнего «падшего состояния».

Наибольший интерес представляет оценка писателем современного положения дел в стране. «Огромная беда — и перепутаница на долгое будущее — в том, что распад автоматически произошёл по фальшивым ленинским границам, отхватывая от России целые русские области» — считает писатель. Он критикует и Украину, и Казахстан, вставших на путь «великодержавности», что Солженицын не желает ни одной стране.

Трагедию писатель видит и в том, что 25 миллионов русских после развала СССР оказались за рубежом и теперь имеют проблемы с возвращением на родину. Отделившиеся же от страны национальные республики не соблюдают права меньшинств.

Россия предала своих граждан, находящихся за рубежом.

Западный же мир не перестал действовать против России и заинтересован в ее слабости.

«Только в виде язвительной насмешки можно назвать нашу власть с 1991 — демократической, то есть властью народа» — считает автор. Коммунистическая номенклатура никуда не делась, а просто обложила народ новыми тяготами. Исполнительная и законодательная власть сражаются между собой.

Но главное последствие реформ не экономическое, а психологическое. Народ охватили потерянность и беззащитный ужас перед «торжеством резвых акул беспроизводственной коммерции». Демонстрируя последствия катастрофы, Солженицын ссылается на демографическую статистику, согласно которой показатели смертности превысили показатели рождаемости на 800 тысяч человек.

Писатель называет произошедшее «ударом доллара»: пытаясь копировать западные образцы, Россия создала «жестокое, зверское, преступное» общество. Кризис глубже, чем просто экономический, это – кризис нравственности.

Осмысляя

Александр Солженицын – один из самых неординарных людей своего времени. Его взгляды шли вразрез в любой из устоявшихся политических систем и идеологий. Он одновременно критиковал Восток за отсутствие свободы, а Запад – за ее чрезмерное количество. Критиковал коммунизм за «равенство нищих рабов», к которому привели народ, и капитализм, за неравенство и продвижение угодных элитам идей. Он находил у капитализма и социализма массу общих черт: культ человека как центра мироздания, направленное влияние на массовое сознание, наращивание материальных ценностей в ущерб духовным.

Солженицын жил и мыслил в собственной системе координат, черпая вдохновение где-то в глубине себя. Он, безусловно, искал почву, от которой можно оттолкнуться, и находил ее в работах классиков русского имперского периода, на которых постоянно ссылался, но интерпретировал вольно. Столько же вольно он интерпретировал и религию, создав собственные представления о Боге. Так же и историю, придумав для себя образы святой допетровской Руси и наивной идеалистической Российской империи.

Солженицын часто был непоследователен. Он требовал от Советского союза отказа от вмешательства в дела других стран, но в то же время призывал США к более активному вмешательству. Он ненавидел советскую диктатуру, но оправдывал диктатуру в других проявлениях. Часто менял свое мнение, но в одном был последователен, раз за разом повторяя: корень всех зол в преобладании материальных ценностей над духовными.

Не так просто понять, что же писатель подразумевал под «духовными ценностями», отрицая гуманизм и другие непоколебимые для западного человека идеалы. Он часто говорил о надличностном божественном сознании, но и Бог в понимании Солженицына далек от христианского. Писатель на первое место ставит две ценностные категории: раскаяние и самоограничение. А благодаря еще и призывам отказаться от прогресса его философия приобретает даже не антиидеологический, а антицивилизационный характер, противостоящий цивилизации в современном ее понимании.

Никто не хочет знать Солженицына целиком. Все использовавшие его имя в своих целях, отрезали от писателя неудобные куски. Ну кто из антикоммунистов сейчас вспоминает антисемитскую «Двести лет вместе» ? Кто из либералов вспоминает его оценки демократии и гуманизма? Даже имперцы обходят стороной вопрос «Как нам обустроить Россию?»

Все использовавшие его имя в своих целях, отрезали от писателя неудобные куски. Ну кто из антикоммунистов сейчас вспоминает антисемитскую «Двести лет вместе» ? Кто из либералов вспоминает его оценки демократии и гуманизма? Даже имперцы обходят стороной вопрос «Как нам обустроить Россию?»

И всё-таки творчество Солженицына пропитано идеализмом, писатель искренне верит в то, что его непоследовательные и мечтательные суждение можно применить на практике и направить на благо общества. «Нравственно больно и всё наше столетие» — так сформулировал для себя проблему Солженицын, и начал бороться с этой нравственной болезнью одному ему понятными способами.

Ему удалось остаться актуальным и через десятилетие после смерти. Поверьте, он будет актуален еще долго. Как Герцен со своим «Кто виноват?» или Чернышевский с его «Что делать?», как Теория официальной народности, как письма старца Филофея, как «Повесть временных лет». Пока жив вечный русский вопрос, Солженицына будут обсуждать, а нам с ним жить в одной культурной среде. Так давайте же попытаемся его понять.

Так давайте же попытаемся его понять.

Зеркало русской контрреволюции

Сергей Медведев: 11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. И юбилейность этой даты, и сам размер этой фигуры настраивают на эпический лад. Это, наверное, последний великий писатель земли русской, человек, который учительствовал, пророчествовал и сыграл немалую роль в распаде Советского Союза. Какую роль играет он сегодня в нашей мысли, в нашем сознании, в русской литературе?

Корреспондент: Александр Солженицын – писатель-правдолюбец и нобелевский лауреат. Он говорил о проблеме отношений между человеком и государством, обществом и личностью, он корил русский народ за простоту и доверчивость и испытывал к нему чувство бесконечного сострадания и уважения. Среди наиболее известных его произведений – «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ».

Видеоверсия программы

Окончив в Ростове физико-математический факультет, в 1941 году Солженицын был мобилизован. На фронте писатель продолжал интересоваться общественной жизнью, начал критически высказываться о политике Сталина. К концу войны дослужился до капитана, получил орден Красной Звезды. А в 1945 году был обвинен в шпионаже и борьбе против рабочего класса и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке. Лагерные дни Солженицын позднее опишет в своих произведениях, которые не раз будет редактировать «под цензуру».

На фронте писатель продолжал интересоваться общественной жизнью, начал критически высказываться о политике Сталина. К концу войны дослужился до капитана, получил орден Красной Звезды. А в 1945 году был обвинен в шпионаже и борьбе против рабочего класса и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке. Лагерные дни Солженицын позднее опишет в своих произведениях, которые не раз будет редактировать «под цензуру».

В 1960-70-е годы писатель начал участвовать в диссидентском движении, потерял возможность печататься и выступать. В КГБ создали специальное подразделение, которое занималось его разработкой. С этого момента произведения Солженицына издавали только в самиздате или за границей. В 1974 году его обвинили в измене родине, лишили советского гражданства и выслали из СССР. Вернулся Солженицын в Россию уже в 1994 году. Сегодня его произведения изучают в школах и университетах, а 2018 год объявлен в России годом Александра Солженицына.

soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/zerkalo-russkoy-kontrrevolyutsii»>

Сергей Медведев: У нас в гостях Даниил Цыганков, доцент ВШЭ, и Михаил Голубков, заведующий кафедрой новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ.

Начну с названия одной из известнейших книг Солженицына – «Бодался теленок с дубом». Казалось бы, дуб был трухляв, рухнул, но вот уже Солженицына нет, а дуб возродился, как кажется, во всей своей красе. Так ли велика роль Солженицына, индивидуальное противостояние человека и государства, человека и власти, в распаде Советского Союза?

Михаил Голубков: Тут тоже проявляется самоирония: назвать себя теленком, а государство, с которым он борется, дубом. С другой стороны, а почему же мала-то роль? Велика! Я думаю, он был один из тех, чьими усилиями рухнул дуб.

Сергей Медведев: Но нынешнее неосоветское возрождение. .. Солженицын, по большому счету, до него не дожил. Как бы отнесся сегодня Солженицын к возвращению всех тех моделей и вещей, с которыми он боролся?

.. Солженицын, по большому счету, до него не дожил. Как бы отнесся сегодня Солженицын к возвращению всех тех моделей и вещей, с которыми он боролся?

Мы помним его слова: «Я не пойду на войну с Украиной и детей своих не пущу»

Даниил Цыганков: Я полагаю, что к разным процессам Солженицын отнесся бы по-разному. Он резко протестовал бы против преследования, например, Юрия Дмитриева в Карелии, когда по явно фабрикованному делу человеку мстят за то, что он восстанавливает историческую память. Что касается ситуации воссоединения Севастополя с Россией, Солженицын этому, скорее, сочувствовал бы. Война на Донбассе, я полагаю, была бы для него большим потрясением. Мы помним его слова: «Я не пойду на войну с Украиной и детей своих не пущу».

Здесь не может быть единой картины, если мы вообще имеем право догадываться, что сказал бы Александр Исаевич по тому или другому поводу. Он, может быть, вообще молчал бы, ведь мы знаем: очень часто, когда он погружался в писание какого-то текста, он не реагировал, не отвечал корреспондентам. И это обижало то медиа, то каких-то людей: почему Солженицын молчит, он должен сделать заявление!

И это обижало то медиа, то каких-то людей: почему Солженицын молчит, он должен сделать заявление!

Сергей Медведев: Он всегда был антисоветчиком или он им стал? Ведь, как я понимаю, в хрущевские времена, во времена «Нового мира» Твардовского он достаточно искренне пытался интегрироваться, встроиться в эту систему.

Александр Солженицын, 1994 год

Михаил Голубков: Я думаю, нет. Есть принципиальная дистанция между ним и Твардовским с Лакшиным: он категорически отказывался следовать их идеологии, то есть идеологии шестидесятничества: был хороший Ленин, и был злой Сталин. Вот этого он категорически не принимал. И вообще, после лагеря, когда мы узнали его как писателя, мы видим человека с абсолютно сформировавшейся идеологией.

Если вернуться к вопросу о том, как он воспринимал бы нынешнюю ситуацию, я думаю, что тут просто не может быть ответа. Есть очень многие вещи, которые трудно понять. Скажем, Солженицын возвращается при Ельцине в Россию и пишет книгу «Россия в обвале», то есть показывает катастрофизм положения, которое сформировалось при Ельцине. Он отказывается от ордена Андрея Первозванного – это тоже колоссальный политический жест. И после этого он оказывается в добрых отношениях с Путиным: Путин приезжает к нему домой, пьет чай. Я думаю, это связано с тем, что Солженицын увидел, почувствовал: Россия поднимается из обвала. Иначе я не могу объяснить для себя эту ситуацию.

Он отказывается от ордена Андрея Первозванного – это тоже колоссальный политический жест. И после этого он оказывается в добрых отношениях с Путиным: Путин приезжает к нему домой, пьет чай. Я думаю, это связано с тем, что Солженицын увидел, почувствовал: Россия поднимается из обвала. Иначе я не могу объяснить для себя эту ситуацию.

Сергей Медведев: Интересно, каково было его отношение к распаду Советского Союза в 1991 году? Не исчерпывается ли это той знаменитой фразой Зиновьева, что «метили в коммунизм, а попали в Россию»? Не применял ли это Солженицын к себе?

Даниил Цыганков: Я думаю, здесь Александр Исаевич придерживался примерно того же взгляда, что и его идеологический или идейный предшественник либерально-консервативного направления русской интеллектуальной мысли, Иван Александрович Ильин. У него есть брошюра «Советский Союз – не Россия». Для Солженицына, конечно же, уход России из СССР был освобождением от империи. Другое дело, что ему казалось: можно сделать этот процесс сколько-нибудь управляемым, возможен союз Украины, Белоруссии и России. Действительно, он задавал вопросы по поводу северных областей…

Действительно, он задавал вопросы по поводу северных областей…

Сергей Медведев: Северного Казахстана.

Даниил Цыганков: Да, преданных Казахстану во время какой-то очередной перенарезки административных границ. Он не был окончательно последовательным, чтобы сказать, что надо отпустить всех, или он оговаривался: да, конечно, можете, но в своих границах. Тут очень тонкая грань, которая хранила в себе югославский сценарий, но он не был обязательным. Мы знаем мирный развод Чехии и Словакии. Будущее не было автоматически предугадано. Все зависело от конкретных политиков, от их доброй воли.

Сергей Медведев: Если вписать Солженицына в русскую интеллектуальную традицию, то это славянофильство, почвенничество?

Михаил Голубков: Нет, я думаю, есть такие фигуры, которые ни во что не вписываются. Мне кажется, Солженицын не вписывается ни в славянофильство, ни в почвенничество. Это очень сложная система.

Это очень сложная система.

Сергей Медведев: Поиски языка, романтизация русской архаики, языка – не идет ли это все из XIX века?

Михаил Голубков: Мне кажется, это просто-напросто стремление напомнить, какой язык мы потеряли. Это разговор о том, что можно сделать сегодня.

Его надо называть монархистом, но он монархист в конкретной определенной ситуации. После того как царь отрекся, уже ни о каком монархизме речи идти не может. У него совершенно другая идеология. То же самое и здесь. Мне кажется, что это человек, обладавший колоссальным количеством представлений, которые уравновешивались, соединялись в этой очень сложной системе.

Это удивительный новатор и в то же время консерватор. Его вещи абсолютно новаторские. Там видны и модернизм, и постмодернизм, и новейшие концепции, которые только сейчас появляются в литературе. И в то же самое время виден его консерватизм, традиционализм. Как это все сочетается?! Он создал удивительную эстетику.

Сергей Медведев: Он полностью отвергает революцию – и февраль, и октябрь 1917 года?

Михаил Голубков: Да, конечно.

Сергей Медведев: Но в данном случае он помимо этого ужаснулся народной стихии в феврале 1917 года. И он говорит, что «благодаря террору большевиков удалось остановить разгул народной стихии».

Михаил Голубков

Михаил Голубков: Это лишь фрагмент его мысли. Собственно, сама история написания «Красного колеса» – это разговор о том, что все началось раньше, в «Августе четырнадцатого». Я с трудом себе представляю, чтобы он принимал террор большевиков. Это уже следствие того, что произошло в 1914 году. Самсоновская катастрофа – именно этот эпизод он делает основополагающим в движении России вниз, а если брать раньше, то – убийство Столыпина: вот, с его точки зрения, та катастрофа, которая привела к революции.

Даниил Цыганков: Если бы Столыпин был жив и был в отставке, то, скорее всего, он подавил бы Февральскую революцию – в этом мысль Солженицына. Я, честно говоря, не помню, чтобы он каким-то образом поддерживал большевистский террор.

Я, честно говоря, не помню, чтобы он каким-то образом поддерживал большевистский террор.

Сергей Медведев: Он говорил о недостаточной жесткости власти в подавлении этой народной стихии.

Даниил Цыганков: Он говорил, что «большевики подобрали власть, которая валялась на земле». Это – да. Есть единственная вещь, где Солженицын пишет о терроре, – это третий том «Архипелага», за который ему потом пришлось оправдываться на Западе, в США. Он говорит, что это были совершенно ужасные условия, резать стукачей – это была реакция, накопленная за десятилетия. Не очень понимаю, почему Александр Исаевич не привел такую очевидную для американского уха мысль Джефферсона, что «древо свободы должно поливаться кровью патриотов и тиранов». Конечно же, там не террор, там народ имеет право на восстание.

Сергей Медведев: Это одна из вещей, которая вошла в американскую Декларацию независимости.

Даниил Цыганков: Я думаю, февраль он не принимал, но это произошло не сразу. Я так понимаю, что он уже оказался в США и начал работать с Гуверовским архивом. И вот здесь происходит разрыв, условно говоря, с либеральной частью диссидентского спектра. И уже работа с архивами, а главное – с воспоминаниями меняет его конструкцию о том, что Россия обрушилась в феврале 1917 года, а дальше уже ситуация была неуправляемой.

Я так понимаю, что он уже оказался в США и начал работать с Гуверовским архивом. И вот здесь происходит разрыв, условно говоря, с либеральной частью диссидентского спектра. И уже работа с архивами, а главное – с воспоминаниями меняет его конструкцию о том, что Россия обрушилась в феврале 1917 года, а дальше уже ситуация была неуправляемой.

Сергей Медведев: Да, сначала отречение от ГУЛАГа, сталинизма, ленинизма, а затем уже отречение от революции.

Михаил Голубков: Я бы не согласился. Когда он оказался на вечном поселении, он уже обладал той политической концепцией, которую мы знаем. В 1970-м он уже был далек от идеализации февраля. По-моему, он уже сформировался как политическая фигура именно в лагере в результате общения с интереснейшими людьми.

Сергей Медведев: Не только отречение от февраля, от революции, но и отречение от модерна. Я его вижу сильным антимодернистским мыслителем.

Его вещи абсолютно новаторские, там видны и модернизм, и постмодернизм, и в то же время – консерватизм, традиционализм

Михаил Голубков: Согласен. Он не принимает коммунизм, и он не принимает западные ценности. Но ведь у Запада к нему очень много вопросов. Он отвергает те ценности, которые уже кажутся абсолютными. Это не только речь в Гарварде, но и более поздняя книга «Двести лет вместе». Эту книгу ему не могут простить ни патриотические настроенные люди здесь, ни люди, имеющие либеральные ценности, на Западе. Он опять ни там, ни там.

Он не принимает коммунизм, и он не принимает западные ценности. Но ведь у Запада к нему очень много вопросов. Он отвергает те ценности, которые уже кажутся абсолютными. Это не только речь в Гарварде, но и более поздняя книга «Двести лет вместе». Эту книгу ему не могут простить ни патриотические настроенные люди здесь, ни люди, имеющие либеральные ценности, на Западе. Он опять ни там, ни там.

Сергей Медведев: Существует противопоставление: Солженицын – Шаламов… Как нам описать его отношение к лагерю, к ГУЛАГу?

Даниил Цыганков: Возможно, здесь Солженицын следует христианской традиции. У Шафаревича в одной из статей есть, что «Россия прошла сквозь смерть и, может быть, есть надежда на ее воскресение». Солженицын в буквальном смысле прошел почти через смерть: он был смертельно болен. А отношения с Шаламовым у него были очень непростые.

Сергей Медведев: Это что, ревность?

Даниил Цыганков: В литературном поле всегда существует конкуренция. Такая же конкуренция в каком-то смысле была между Солженицыным и Шолоховым. Кто первый писатель земли русской – автор «Тихого Дона» или автор «Круга первого» и «Ивана Денисовича»? Я думаю, поэтому Солженицын и вспомнил эту историю с авторством «Тихого Дона» и очень активно ее поддерживал.

Такая же конкуренция в каком-то смысле была между Солженицыным и Шолоховым. Кто первый писатель земли русской – автор «Тихого Дона» или автор «Круга первого» и «Ивана Денисовича»? Я думаю, поэтому Солженицын и вспомнил эту историю с авторством «Тихого Дона» и очень активно ее поддерживал.

Сергей Медведев: У Солженицына же у самого казацкие корни.

Даниил Цыганков: Да, он с юга: по материнской линии это разбогатевшие крестьяне, Щербаки. Это, кстати, и объясняет, почему он говорит, что не представляет себе войну с Украиной: он сам наполовину украинец. А с другой стороны, его предки Солженицыны на Кавказ переехали скорее в рамках какого-то расширения Московского государства. Но, судя по каким-то архивным поискам, они уже тогда не ладили с властями, на них все время были гонения от петровских чиновников.

Поэтому для Солженицына (возвращаясь к вопросу о его диссидентстве) ситуация менялась. Конечно (он сам об этом пишет), это было увлечение поздних школьных лет и университета. Затем ГУЛАГ слой за слоем снимает его прежние убеждения, и он возвращается обратно к вере, к воспоминаниям детских лет, то есть к своей первичной социализации. Когда же публикацией «Ивана Денисовича» открывается возможность воздействовать на первых лиц, хороший тактик Солженицын пытается этим воспользоваться. На мой взгляд, таких точек перегиба было две – это неполучение Ленинской премии, а затем отставка Хрущева и арест архива. Все эти три удара показали ему, что какая-то мирная интеграция невозможна. И он возвращается к своим лагерным ухваткам – ударить по стукачу первым. Он снова становится бронированным зэком, к чему советская власть была совершенно не готова. Она не понимала – то ли его сослать, то ли посадить, то ли убить.

Затем ГУЛАГ слой за слоем снимает его прежние убеждения, и он возвращается обратно к вере, к воспоминаниям детских лет, то есть к своей первичной социализации. Когда же публикацией «Ивана Денисовича» открывается возможность воздействовать на первых лиц, хороший тактик Солженицын пытается этим воспользоваться. На мой взгляд, таких точек перегиба было две – это неполучение Ленинской премии, а затем отставка Хрущева и арест архива. Все эти три удара показали ему, что какая-то мирная интеграция невозможна. И он возвращается к своим лагерным ухваткам – ударить по стукачу первым. Он снова становится бронированным зэком, к чему советская власть была совершенно не готова. Она не понимала – то ли его сослать, то ли посадить, то ли убить.

Михаил Голубков: Посадить уже невозможно. Но попытки убийства были.

Даниил Цыганков

Даниил Цыганков: Да, его пытались отравить рядом ядов, когда он был в поездке. Ничего не получалось. В конце концов было принято решение, что его можно выслать. И здесь, конечно, я думаю, советская власть сильно недооценила его способности ритора и тот задел, который у него был, а самое главное, ту мировую славу, которую принесла ему пресса и, прежде всего, социалистическая левая пресса, поскольку Солженицына воспринимали как сторонника «очищенного социализма»… Отсюда и все ответные нападки медиа. Это просто разочарованная любовь: кумир оказывается монархистом, ретроградом, и отсюда такая ярость.

И здесь, конечно, я думаю, советская власть сильно недооценила его способности ритора и тот задел, который у него был, а самое главное, ту мировую славу, которую принесла ему пресса и, прежде всего, социалистическая левая пресса, поскольку Солженицына воспринимали как сторонника «очищенного социализма»… Отсюда и все ответные нападки медиа. Это просто разочарованная любовь: кумир оказывается монархистом, ретроградом, и отсюда такая ярость.

Сергей Медведев: Да, отчуждение Солженицына от правозащитного движения, от интеллигентского движения, его отношение к интеллигенции… Когда начался этот разрыв – с отставкой Хрущева?

Михаил Голубков: Я думаю, при общении с «Новым миром». Когда он пришел в «Новый мир», у него были огромные симпатии и уважение к Твардовскому. Его возмущает фраза Лакшина: «Я при любой цензуре скажу то, что я хочу». А Солженицын вообще не хочет цензуры. Вот в чем разница – он идет до конца. Может быть, конечно, я идеализирую эту фигуру, но это последний великий русский писатель второй половины ХХ века. Сейчас нет фигуры, которую можно было бы с ним сопоставить. Это, конечно, связано в первую очередь с его художественными возможностями, которые мне представляются огромными! Это гений! И это связано с его политическими взглядами – идти до конца! И вот это вызывало раздражение и справа, и слева.

Сейчас нет фигуры, которую можно было бы с ним сопоставить. Это, конечно, связано в первую очередь с его художественными возможностями, которые мне представляются огромными! Это гений! И это связано с его политическими взглядами – идти до конца! И вот это вызывало раздражение и справа, и слева.

Его нельзя назвать ни монархистом, ни сторонником демократии, так как он понимает, что демократия не есть панацея.

Сергей Медведев: Та же гарвардская речь.

Михаил Голубков: Конечно.

Сергей Медведев: Он неудобен всем. Он не вписывается никуда – ни к либералам, ни к монархистам, ни к консерваторам. Тем не менее мне кажется, что в нынешнем большом идеологическом поле он очень удобен, тем более мертвый, тем более когда его представителем является вдова Наталья Дмитриевна, которая очень институализирована и говорит абсолютно «правильные» вещи. А ведь нынешний дискурс невероятно интегративный – это такая машинка, которая переваривает себе на пользу все: и героев-панфиловцев, и монархистов, и красных командиров, и кого угодно. Солженицын очень хорошо вписывается в этот скрепный канон.

Солженицын очень хорошо вписывается в этот скрепный канон.

Михаил Голубков: Я так не думаю. Очень немногие понимают, что такое Солженицын. Есть огромное количество мифов о Солженицыне. Первый миф: Солженицын – это ложь, все наврал, сказочник Андерсен. Оказывается, что не было никакого ГУЛАГа, ничего (вспомним, что Войнович всячески поддерживал этот миф).

Другой миф – о том, что он монархист. Третий миф – о том, что он поддерживает нынешнюю власть. Нужно прочитать хотя бы «Август четырнадцатого», «Архипелаг ГУЛАГ» – это тоже художественное произведение. А этого нет! Может быть, поэтому нужно использовать некую мифологию – вот человек с бородой, который поддерживает…

Сергей Медведев: Как Толстой наших дней. Это то, что Россия предъявляет миру.

Михаил Голубков: Но это миф! А что бы он сказал сейчас? А нам очень не хватает его живого. Я думаю, для Солженицына было совершенно очевидно, что Крым – это часть России, но он был бы резко против возвращения Крыма. Он увидел бы в этом не победу нынешней политической системы, а ловушку и проигрыш. И он увидел бы, что нужно было делать это не в 2014 году, а в 2010-м, а может быть, в 2008-м, но как-то по-другому. По крайней мере, прозевать произошедший там переворот – какая уж тут победа? А что касается Донбасса, я думаю, для него это была бы просто постоянно кровоточащая рана.

Он увидел бы в этом не победу нынешней политической системы, а ловушку и проигрыш. И он увидел бы, что нужно было делать это не в 2014 году, а в 2010-м, а может быть, в 2008-м, но как-то по-другому. По крайней мере, прозевать произошедший там переворот – какая уж тут победа? А что касается Донбасса, я думаю, для него это была бы просто постоянно кровоточащая рана.

Лагерная телогрейка Александра Солженицына

Даниил Цыганков: Когда мы говорим, что Солженицын – это Толстой, это понятно. «Война и мир», «Красное колесо» – и там, и там большие батальные сцены, и там, и там затрагиваются переломные для общества моменты, историософия, попытка через ретроспективный взгляд предложить какую-то программу будущего России.

Мы говорили о старом ретроградном языке Александра Исаевича – это протопоп Аввакум. «Новомирские» редактора, получив «Ивана Денисовича», пытались переставлять запятые, поражались каким-то неизвестным словам. И Солженицын, и Аввакум беседовали напрямую с руководителями (Аввакум – с царем Алексеем Михайловичем). И Аввакум, и Солженицын в какие-то моменты старались повлиять в рамках возможного. Аввакум участвует в кружке боголюбцев, то есть общается с Никоном, разрыв происходит позже. Грамота Аввакума и письма Солженицына, обращенные к патриарху, съезду писателей, вождям Советского Союза, – этот жанр тоже похож. И главное, их связывает готовность, если что, пойти на смерть. Поэтому Солженицын так повлиял на изменения, в том числе и на распад Советского Союза, на западные элиты? У него была готовность…

И Аввакум, и Солженицын в какие-то моменты старались повлиять в рамках возможного. Аввакум участвует в кружке боголюбцев, то есть общается с Никоном, разрыв происходит позже. Грамота Аввакума и письма Солженицына, обращенные к патриарху, съезду писателей, вождям Советского Союза, – этот жанр тоже похож. И главное, их связывает готовность, если что, пойти на смерть. Поэтому Солженицын так повлиял на изменения, в том числе и на распад Советского Союза, на западные элиты? У него была готовность…

Сергей Медведев: Да, готовность страдать, готовность принять муку.

Даниил Цыганков: И даже умереть. Они с Натальей Дмитриевной решили, что даже угроза детям не остановит публикации «Архипелага».

Сергей Медведев: Этот пророческий замес совершенно не типичен для литературы ХХ века.

О том, каким воспринимают Солженицына нынешние школьники, рассуждает Михаил Павловец, преподаватель лицея ВШЭ.

Михаил Павловец: То, что пытается донести Солженицын, то, что пытается донести учитель, который обязан преподавать Солженицына, и то, как воспринимают Солженицына дети, – это три разных Солженицына. Для самого писателя главная проблема – это ситуация свободного человека в условиях несвободы: как, оказавшись в условиях лагеря, человек может остаться собой. «Один день Ивана Денисовича» – это действительно энциклопедия лагерной жизни.

С учителями все гораздо сложнее. Дело в том, что Солженицын сейчас у нас превращается в фигуру последнего классика. Солженицына нужно воспевать, возвеличивать, из него нужно делать писателя, который формулирует великие глубокие мысли. Таким образом, происходит некая лакировка Солженицына, некое превращение его из живого, проблемного, тяжело мыслящего писателя в сборник готовых ответов на какие-то вопросы.

Есть учителя, которых это раздражает. Я сталкивался с глубоким неприятием Солженицына со стороны учителей. И я понял, что такое насаждение Солженицына, говоря словами Пастернака, «как картошки при Екатерине», приводит к прямо противоположному эффекту. Учитель не только не хочет его давать, он будет делать все, чтобы этот писатель вызывал и у детей такие же эмоции, как и у него.

Учитель не только не хочет его давать, он будет делать все, чтобы этот писатель вызывал и у детей такие же эмоции, как и у него.

Выросло поколение школьников, для которых важна правда, пусть даже страшная и неприятная

Если же говорить о школьниках, то выросло поколение, для которых тема лагерей важна, интересна, глубока. Я специально говорил об этом со своими ребятами. Для них «Иван Денисович» – это книга, которую они воспринимают как полудокументальную. Они не очень видят художественную сторону, но для них важна правда, пусть даже страшная и неприятная.

В том, как Солженицын воспринимался в перестройку, в начале нулевых годов и сейчас, можно видеть достаточно противоречивую динамику. Журнал «Новый мир» в 90-м году выходил тиражом свыше 2 миллионов именно потому, что там печатался Солженицын. И для многих то, что он писал, было абсолютным открытием, шоком. Но в нулевые годы произошло некоторое пресыщение или возникла иллюзия, что мы уже достаточно знаем – зачем же в этом копаться? А сейчас я вижу, что интерес растет, потому что идет общая политизация современной молодежи, и в последнее время очень много споров о том, нужна ли тема лагеря и как ее оценивать.

Сергей Медведев: В какой момент Солженицын осознал себя пророком? Это было уже после рака: бог спас его от рака? У него же было сознание богоизбранности.

Михаил Голубков: Конечно, рак – это тот момент, когда это укрепилось. Но мне кажется, оно было изначально, он всегда знал, что станет писателем. Но каким писателем, говорил он, если бы не лагерь? Советским. Вот таким писателем он не хотел стать. И, может быть, действительно, ощущение писательства – это богоизбранность.

Сергей Медведев: Помните эпизод, когда он оставил в электричке рукопись «Архипелага» и ему ее вернули? Это просто чудесное спасение!

Даниил Цыганков: С «Архипелагом» вообще происходили разные приключения. Самый известный – Елизавета Воронянская не сожгла экземпляр, и его захватил КГБ. После этого Солженицын дал команду печатать. И тут какое-то стечение обстоятельств – и самоубийство Воронянской…

Сергей Медведев: Не все знают этот эпизод ее общения с КГБ.

Даниил Цыганков: После четырехдневного допроса, где ее достаточно быстро сломали, они выдала, где он хранится, и покончила самоубийством. Одна из сильнейших метафор: Солженицын говорит, что, кроме всех этих миллионов жертв, о которых говорится в «Архипелаге», еще качается труп этой несчастной женщины. В этом смысле Солженицын совершенно беспощаден как ритор в борьбе с советской властью. Это просто удары на разрушение.

Все сравнивали Солженицына с Лениным, но тут я не соглашусь. Мне кажется, дух раскола пронизывал всех крупных литераторов ХХ века. Ленин тоже в каком-то смысле был литератором (и политиком). Интересно, что Солженицын 1967 года в каком-то смысле перестает быть писателем и становится политиком. Письмо съезду – это действие политика.

Сергей Медведев: Сейчас столетие не только Солженицына, но и огромного века русской литературы и того периода, когда литература могла менять действительность. Солженицын – это книги, которые дали ту реальность, в которой мы сегодня живем, с благодарностью вспоминая его.

Солженицын нарушает последнее табу революции | Новости мира

Александр Солженицын, впервые разоблачивший ужасы сталинского ГУЛАГа, теперь пытается затронуть одну из самых деликатных тем своей писательской карьеры — роль евреев в большевистской революции и советских репрессиях.

В своей последней книге 84-летний Солженицын затрагивает одно из последних табу коммунистической революции: евреи были в такой же степени виновниками репрессий, как и их жертвами. «Двести лет вместе» — отсылка к частичной аннексии Польши и России в 1772 году, которая значительно увеличила еврейское население России, — содержит три главы, в которых обсуждается роль евреев в революционном геноциде и чистках тайной полиции в Советской России.

Но еврейские лидеры и некоторые историки яростно отреагировали на книгу и поставили под сомнение мотивы Солженицына при ее написании, обвинив его в фактических неточностях и в раздувании пламени антисемитизма в России.

Солженицын утверждает, что некоторая еврейская сатира революционного периода «сознательно или бессознательно спускается на русских» как стоящая за геноцидом. Но он заявляет, что все этнические группы страны должны разделить вину, и что люди избегают говорить правду о еврейском опыте.

Но он заявляет, что все этнические группы страны должны разделить вину, и что люди избегают говорить правду о еврейском опыте.

В одном замечании, взбесившем русских евреев, он писал: «Если бы я хотел обобщить и сказать, что жизнь евреев в лагерях была особенно тяжелой, я мог бы и не стал бы упрекать за несправедливое национальное обобщение Но в лагерях, где я содержался, было иначе. Евреи, чей опыт я видел, — их жизнь была мягче, чем у других».

И все же добавил: «Но невозможно найти ответ на вечный вопрос: кто виноват, кто привел нас к нашей гибели? Объяснить действия киевской ЧК только тем, что две трети были евреями, это, конечно, неверно».

Солженицын, удостоенный Нобелевской премии по литературе в 1970 году, провел большую часть своей жизни в советских лагерях для военнопленных, подвергаясь преследованиям, когда писал о своем опыте. В настоящее время у него слабое здоровье, но в интервью, данном в прошлом месяце, он сказал, что Россия должна смириться со сталинским и революционным геноцидом и что ее еврейское население должно быть так же оскорблено своей ролью в чистках, как и во время репрессий. Советская власть, которая их тоже преследовала.

Советская власть, которая их тоже преследовала.

«Моя книга была направлена на то, чтобы сопереживать мыслям, чувствам и психологии евреев — их духовной составляющей», — сказал он. «Я никогда не делал общих выводов о народе. Я всегда буду различать слои евреев. Один слой стремглав бросился на революцию. Другой, наоборот, пытался отступить. Жаботинский [еврейский писатель] однажды сказал, что лучшая услуга, которую оказывают нам наши русские друзья, — это никогда не говорить о нас вслух».

Но книга Солженицына вызвала полемику в России, где один еврейский лидер сказал, что она «не имеет никаких достоинств».

«Это ошибка, но даже гении ошибаются», — сказал Евгений Сатановский, президент Российского еврейского конгресса. «Рихард Вагнер не любил евреев, но был великим композитором. Достоевский был великим русским писателем, но очень скептически относился к евреям.

«Это не книга о том, как евреи и русские жили вместе 200 лет, а о том, как они жили порознь, оказавшись на одной территории. Книга слабая в профессиональном плане. На самом деле, это настолько плохо, что не поддается критике. Как литература она не представляет никакой ценности».0003

Книга слабая в профессиональном плане. На самом деле, это настолько плохо, что не поддается критике. Как литература она не представляет никакой ценности».0003

Но Д. М. Томас, один из биографов Солженицына, сказал, что он не думает, что книга была подогрета антисемитизмом. «Я не сомневаюсь в его искренности. Он говорит, что твердо поддерживает государство Израиль. В его художественных и фактических произведениях есть еврейские персонажи, о которых он пишет, которые являются яркими, порядочными, антисталинскими людьми».

Профессор Оксфордского университета Роберт Сервис, эксперт по истории России ХХ века, сказал, что, судя по тому, что он читал о книге, Солженицын был «абсолютно прав».

Изучая книгу о Ленине, проф Сервис наткнулся на подробности того, как Троцкий, еврей по происхождению, в 1919 году просил Политбюро обеспечить прием евреев в Красную армию. Троцкий сказал, что евреи были непропорционально представлены в советской гражданской бюрократии, включая ЧК.

«Идея Троцкого заключалась в том, что распространение антисемитизма было [отчасти связано] с возражениями против их поступления на государственную службу. В этом что-то есть, что они были не просто пассивными зрителями революции. Они были отчасти жертвами. и соучастники.

В этом что-то есть, что они были не просто пассивными зрителями революции. Они были отчасти жертвами. и соучастники.

«Это не тот вопрос, о котором кто-то может писать без особой храбрости, и [это] нужно делать в России, потому что о евреях довольно часто пишут фанатики. Книга г-на Солженицына кажется гораздо более взвешенной, чем это».

Третьи не видели необходимости в том, чтобы Солженицын занимался именно этой темой в настоящее время. Василий Бережков, полковник КГБ в отставке и историк спецслужб и НКВД (предшественника КГБ), сказал: «Вопрос национальности не имел никакого значения ни в революции, ни в истории НКВД. социальной революции, а те, кто служил в НКВД и ЧК, служили идеям социальных перемен.

«Если Солженицын напишет, что в НКВД было много евреев, это усилит страсти антисемитизма, имеющего глубокие корни в русской истории. Думаю, такой вопрос лучше сейчас не обсуждать».

Изгнание в Америку, 1978-1994 гг. – БОЛЬШОЙ ДРУГОЙ

I

И тем не менее, кумулятивное вытягивание этого Воинства добилось того, чего не смогла сделать вся Советская Машина: представить меня миру как действующий знаменосец химерических полков, язвительный фанатик и безжалостный тиран. И, несомненно, впечатление останется надолго. (БТМБ2, 106)

И, несомненно, впечатление останется надолго. (БТМБ2, 106)

Многие — возможно, большинство — критиков Солженицына считали его архиреакционером, умом девятнадцатого века в двадцатом. Но в своем повороте от западного универсализма к нативизму и традиционным ценностям, в своем бунте против либеральной снисходительности он, кажется, предвидел двадцать первое. 1 Коткин, Стивен. «Untethered», Times Literary Supplement, 7 декабря 2018 г. (№ 6036), с. 5. Далее по тексту.

В течение нескольких лет в 1960-е и 1970-е годы Александр Солженицын олицетворял на Западе сопротивление, казалось бы, монолитному врагу свободы. Его «яростно праведный» 2 Пинкхэм, Софи. «Жить ложью», The New York Review of Books, Vol. LXVII, № 13, 20 августа 2020 г., с. 2 голос, среди немногих других, среди которых был Андрей Сахаров (эти двое часто конфликтовали), разоблачал ужасные ошибки и санкционированную государством системную жестокость. После публикации Архипелаг ГУЛАГ , зимой 1974 СССР депортировал его в Германию, и в конце концов он и его семья (вторая жена, дети, свекровь) воссоединились в Швейцарии. Изгнание не означало облегчения всех давлений. Читатели могут хорошо представить себе не только то, что значит быть изгнанным со своей родины (даже суровой) и отрезанным от друзей и сторонников, а также внезапным знакомством с чужой культурой и чувствами, в данном случае, Западной Европы. Первые годы в этой новой главе жизни Солженицына были наполнены недоразумениями и положительными встречами, и это эмоциональное, психологическое и культурное колебание, а также большая часть его творчества и поиска безопасного нового дома являются темами, рассматриваемыми в Между двумя жерновами, Книга 1: Очерки изгнания, 1974-1978 (2018) (обзор здесь).

После публикации Архипелаг ГУЛАГ , зимой 1974 СССР депортировал его в Германию, и в конце концов он и его семья (вторая жена, дети, свекровь) воссоединились в Швейцарии. Изгнание не означало облегчения всех давлений. Читатели могут хорошо представить себе не только то, что значит быть изгнанным со своей родины (даже суровой) и отрезанным от друзей и сторонников, а также внезапным знакомством с чужой культурой и чувствами, в данном случае, Западной Европы. Первые годы в этой новой главе жизни Солженицына были наполнены недоразумениями и положительными встречами, и это эмоциональное, психологическое и культурное колебание, а также большая часть его творчества и поиска безопасного нового дома являются темами, рассматриваемыми в Между двумя жерновами, Книга 1: Очерки изгнания, 1974-1978 (2018) (обзор здесь).

Шли годы, многое изменилось в отношении к Солженицыну. На это есть разные причины. Его Гарвардское обращение 1978 г. расстроило многих, кто считал его критику («горькой правды» 3 Солженицын, Александр. «Гарвардское обращение», The Solzhenitsyn Reader: New and Essential Writings 1947–2005, eds. Edward E. Ericson, Jr. и Дэниела Дж. Махони (Wilmington, Delaware: ISI Books, 2006), стр. 562. о, по его словам) Соединенных Штатах необоснованные и чрезмерно моралистические, неуважительные и упрекающие. Добавьте к этому пиар-катастрофе махинации правительства СССР, пытавшегося ранить его (как ранее оно пыталось его убить) посредством нападок на его репутацию в сочетании с его нежеланием отвечать на требования СМИ комментировать события в мире, и это нетрудно понять, что всегда были проблемы, во-первых, с СССР (раковая опухоль, поглотившая Россию), а во-вторых, с Европой/Северной Америкой, жерновами титула.

«Гарвардское обращение», The Solzhenitsyn Reader: New and Essential Writings 1947–2005, eds. Edward E. Ericson, Jr. и Дэниела Дж. Махони (Wilmington, Delaware: ISI Books, 2006), стр. 562. о, по его словам) Соединенных Штатах необоснованные и чрезмерно моралистические, неуважительные и упрекающие. Добавьте к этому пиар-катастрофе махинации правительства СССР, пытавшегося ранить его (как ранее оно пыталось его убить) посредством нападок на его репутацию в сочетании с его нежеланием отвечать на требования СМИ комментировать события в мире, и это нетрудно понять, что всегда были проблемы, во-первых, с СССР (раковая опухоль, поглотившая Россию), а во-вторых, с Европой/Северной Америкой, жерновами титула.

За последние несколько лет терпеливые читатели произведений Солженицына на английском языке (а также, я полагаю, несгибаемые критики) воспользовались (или были обеспокоены или огорчены) появлением двух его более поздних романов из «Красное колесо». саги и два тома автобиографии, выпущенные одним и тем же издательством, — значительные инвестиции в издательский проект, обеспечивающие стабильность внешнего вида и качество перевода. Романы первые два тома март 1917 ; и их колоссальное извлечение записей о русской революции способствует историческому пониманию этого знаменательного события и новой оценке литературного мастерства Солженицына.

Романы первые два тома март 1917 ; и их колоссальное извлечение записей о русской революции способствует историческому пониманию этого знаменательного события и новой оценке литературного мастерства Солженицына.

II

Мемуары сообщают кое-что еще. В этом томе проходит несколько основных тем, слишком много для одного обзора, но можно выделить несколько тем: политические нападки на характер и творчество Солженицына; обвинения в антисемитизме; его работа от имени писателей и диссидентов в СССР, находившихся под различного рода давлением; его соглашения и столкновения с Сахаровым; сопротивление тому, чтобы его время и энергия были востребованы людьми, организациями и правительствами; сердечный взгляд на домашнюю жизнь, особенно на рост трех его сыновей; и глубокое признание важной и равноправной роли его второй жены, Наташи («Аля»), во всем, от домашних дел до совместной работы с Солженицыным и дальнейших проектов его, их и других.

В Между двумя жерновами есть три части: Книга 2: Изгнание в Америке, 1978-1994 : Часть вторая (1978-1982), Часть третья (1982-1987) и Часть четвертая (1987-1994), затем по приложениям (письма различным общественным деятелям), примечаниям к английскому переводу, указателю избранных имен и общему указателю. Есть, конечно, капелька самовосхваления и множество наблюдений за крупными и мелкими ошибками, сделанными на этом пути. Нам показывают боевой настрой преданного своему делу писателя-активиста, который часто обильно цитирует своих союзников и противников, отчасти для того, чтобы подкрепить аргументы Солженицына, а отчасти для того, чтобы попытаться опровергнуть их утверждения. В этих пунктах нам предоставляется возможность не согласиться и, если мы того пожелаем, стать на сторону тех, кто враждебен или недоумевает по поводу позиций Солженицына, а порой и его молчания: «Как они тосковали все эти годы чтобы я заткнулся. И у меня есть — но теперь они не могут вынести моего молчания». Приводятся доказательства того, как просчитанные слова, откровенная ложь, искажения и дрязги с соотечественниками (в частности, с эмигрантами «третьей волны», то есть с теми, кто покинул СССР после Второй мировой войны; такие писатели, как Андрей Синявский, сказавший, что «Солженицын — монархист, тоталитарист, антисемит, наследник сталинского мировоззрения и теократ»; люди, оставшиеся в СССР и выполнявшие государственную волю пустыми атаками; и его бывшая жена), представители СМИ, политики , а советские, российские и западные комментаторы наносили ущерб Солженицыну как изнутри, так и извне, независимо от того, что иногда это было необходимо.

Есть, конечно, капелька самовосхваления и множество наблюдений за крупными и мелкими ошибками, сделанными на этом пути. Нам показывают боевой настрой преданного своему делу писателя-активиста, который часто обильно цитирует своих союзников и противников, отчасти для того, чтобы подкрепить аргументы Солженицына, а отчасти для того, чтобы попытаться опровергнуть их утверждения. В этих пунктах нам предоставляется возможность не согласиться и, если мы того пожелаем, стать на сторону тех, кто враждебен или недоумевает по поводу позиций Солженицына, а порой и его молчания: «Как они тосковали все эти годы чтобы я заткнулся. И у меня есть — но теперь они не могут вынести моего молчания». Приводятся доказательства того, как просчитанные слова, откровенная ложь, искажения и дрязги с соотечественниками (в частности, с эмигрантами «третьей волны», то есть с теми, кто покинул СССР после Второй мировой войны; такие писатели, как Андрей Синявский, сказавший, что «Солженицын — монархист, тоталитарист, антисемит, наследник сталинского мировоззрения и теократ»; люди, оставшиеся в СССР и выполнявшие государственную волю пустыми атаками; и его бывшая жена), представители СМИ, политики , а советские, российские и западные комментаторы наносили ущерб Солженицыну как изнутри, так и извне, независимо от того, что иногда это было необходимо. «Действительно, за те пять десятилетий, которые он провел на виду у общественности, Солженицын написал и сказал множество спорных вещей, если использовать это успокаивающее слово, — утверждает Ричард Темпест, продолжая: были соизмеримы с ним по шкале гениальности… Солженицын, этот преданный задающий вопросы, критически или пренебрежительно относился ко многим ценностям, привилегированным консенсусным дискурсом нашего века». 4 Темпест, Ричард. Переписывая хаос: вымышленные миры Александра Солженицына (Бостон: Academic Studies Press, 2019), с. 59. Далее по тексту. У Солженицына не было, да и не хотелось иметь пиарщиков. На его самоизоляцию в Вермонте можно было смотреть с подозрением (за исключением, в основном, тех, кто также жил в том же сообществе), на его неуступчивость — как на гордыню, а на его выбор политических друзей — как на сомнительный.

«Действительно, за те пять десятилетий, которые он провел на виду у общественности, Солженицын написал и сказал множество спорных вещей, если использовать это успокаивающее слово, — утверждает Ричард Темпест, продолжая: были соизмеримы с ним по шкале гениальности… Солженицын, этот преданный задающий вопросы, критически или пренебрежительно относился ко многим ценностям, привилегированным консенсусным дискурсом нашего века». 4 Темпест, Ричард. Переписывая хаос: вымышленные миры Александра Солженицына (Бостон: Academic Studies Press, 2019), с. 59. Далее по тексту. У Солженицына не было, да и не хотелось иметь пиарщиков. На его самоизоляцию в Вермонте можно было смотреть с подозрением (за исключением, в основном, тех, кто также жил в том же сообществе), на его неуступчивость — как на гордыню, а на его выбор политических друзей — как на сомнительный.

В качестве примера последнего можно привести Солженицын 1982 письмо тогдашнему президенту Рональду Рейгану, в котором отвергается половинчатое приглашение, приглашение, более подробно услышанное сначала через прессу, от функционеров Белого дома на «ланч для« советских диссидентов »». «Но писатель и художник. не принадлежит ни к первой, ни ко второй группе». Это письмо — а письма часто служили поводом для защиты одной позиции и разоблачения чужой слабости — иллюстрирует двусторонний подход Солженицына. Он отвергает присутствие на таком собрании с резкостью, от которой его слова прилипают, как заусенцы, и проводит четкие линии между предметами. Ясный и замечательный ответ тем, кто в то время, до и после, считал Солженицына угрозой, богословским волком на Западе, ожидающим возвращения в Россию с диктатом и православным благочестием.

«Но писатель и художник. не принадлежит ни к первой, ни ко второй группе». Это письмо — а письма часто служили поводом для защиты одной позиции и разоблачения чужой слабости — иллюстрирует двусторонний подход Солженицына. Он отвергает присутствие на таком собрании с резкостью, от которой его слова прилипают, как заусенцы, и проводит четкие линии между предметами. Ясный и замечательный ответ тем, кто в то время, до и после, считал Солженицына угрозой, богословским волком на Западе, ожидающим возвращения в Россию с диктатом и православным благочестием.

Однако письмо начинается такими словами: «Я восхищаюсь многими аспектами вашей деятельности, радуюсь тому, что в Соединенных Штатах наконец-то появился такой президент, как вы, и непрестанно благодарю Бога за то, что вас не убили злодейские пули». Если оставить в стороне последнюю фразу, которая, возможно, исходит из желания никому не причинить вреда, это настолько серьезное искажение высказываний влиятельного и вредоносного политика, что ставит под сомнение солженицынский nous , когда он дошел до общественности Соединенных Штатов. Но это еще не вся картина, ибо он разделяет мнение Сахарова в том, что считает рейгановский «космический щит» равным по смертоносности «нейтронной бомбе». Затем его симпатия к Маргарет Тэтчер: «Далеко не церемонясь, я поцеловал Тэтчер руку. Редко женская рука была более достойной» — есть примечание, в котором самовосхваление смешивается с чем-то более неприятным, — «и я испытывал глубокое восхищение и симпатию к этой государственной женщине». Эти проявления нежности нелегко принять — по британскому выражению, от них тошно — теми, кто в то время и по сей день вынужден бороться с унаследованной внутренней и международной политикой или политикой государства. политический ум в какой-то другой части спектра. (Для этого канадца нахождение в Рейгане чего-то достойного уважения столь же отвратительно, как и восхищение подходом бывшего президента Уильяма Клинтона к социальному обеспечению или уголовному наказанию, а также поддержкой неолиберализма.)

Но это еще не вся картина, ибо он разделяет мнение Сахарова в том, что считает рейгановский «космический щит» равным по смертоносности «нейтронной бомбе». Затем его симпатия к Маргарет Тэтчер: «Далеко не церемонясь, я поцеловал Тэтчер руку. Редко женская рука была более достойной» — есть примечание, в котором самовосхваление смешивается с чем-то более неприятным, — «и я испытывал глубокое восхищение и симпатию к этой государственной женщине». Эти проявления нежности нелегко принять — по британскому выражению, от них тошно — теми, кто в то время и по сей день вынужден бороться с унаследованной внутренней и международной политикой или политикой государства. политический ум в какой-то другой части спектра. (Для этого канадца нахождение в Рейгане чего-то достойного уважения столь же отвратительно, как и восхищение подходом бывшего президента Уильяма Клинтона к социальному обеспечению или уголовному наказанию, а также поддержкой неолиберализма.)

Можно подумать, что Солженицын считал Михаила Горбачева лучше своих предшественников. Тэтчер «превозносила [его] добродетели… Ну, кто бы ему не приглянулся после восьмидесятилетних глухих калек? И он положил конец холодной войне!» Солженицын не фанат, его отталкивает предостережение нового президента о том, чтобы заниматься и копаться в прошлом, замечая в скобках: «Но был ли готов сам Горбачев к гласности, когда он в данный момент пытался скрыть чернобыльское заражение? ?» Довольно глупый оборот принимают СМИ, когда различные издания начинают выдумывать переписку Горбачева и Солженицына о его возвращении в Советский Союз, о контрактах на издание там его книг и многом другом. Ни один мировой лидер не выходит хорошим, хотя некоторые из них выходят менее плохими, чем люди могли бы предпочесть.

Тэтчер «превозносила [его] добродетели… Ну, кто бы ему не приглянулся после восьмидесятилетних глухих калек? И он положил конец холодной войне!» Солженицын не фанат, его отталкивает предостережение нового президента о том, чтобы заниматься и копаться в прошлом, замечая в скобках: «Но был ли готов сам Горбачев к гласности, когда он в данный момент пытался скрыть чернобыльское заражение? ?» Довольно глупый оборот принимают СМИ, когда различные издания начинают выдумывать переписку Горбачева и Солженицына о его возвращении в Советский Союз, о контрактах на издание там его книг и многом другом. Ни один мировой лидер не выходит хорошим, хотя некоторые из них выходят менее плохими, чем люди могли бы предпочесть.

III