Содержание

«Почему после распада СССР появилось так много верующих?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

ОбществоРелигияРоссия

Evgeny Varshavsky

·

7,5 K

Ответить4Уточнить

Ivan Renard

Религия

9,6 K

Католик, журналист, историк.

¡Viva Cristo Rey! · 12 мая 2017 ·

primizkarten

Появилась свобода вероисповедания.

Но и в самом СССР было немало верующих — и религиозных (легально и подпольно), и верующих в коммунизм, и в Вангу или Кашпировского.

После распада СССР стало возможным исповедовать свою веру открыто, не таясь, и конфессии испытали бум, в том числе на фоне активной деятельности разного рода протестантов или кришнаитов. И спрос на религию был. Возможно, в том числе из-за того, что в период экономических неурядиц людям нужно было на что-то уповать. Пришло благосостояние — религиозная мода постепенно сошла на нет. Сейчас снова кризис, и мы видим обратную сторону — моду на антиклерикализм и атеизм (но причины этой моды также и в действиях верующих, которые расходятся с их словами).

И спрос на религию был. Возможно, в том числе из-за того, что в период экономических неурядиц людям нужно было на что-то уповать. Пришло благосостояние — религиозная мода постепенно сошла на нет. Сейчас снова кризис, и мы видим обратную сторону — моду на антиклерикализм и атеизм (но причины этой моды также и в действиях верующих, которые расходятся с их словами).

Ответы на вопросы о христианстве и католическом вероучении вы найдёте здесь:

Перейти на catholic.tomsk.ru/catechism/content.htm

Ярослав Николаевич

12 мая 2017

Не согласен. Атеизм не мода,это можно сказать,естественная реакция на деятельность условного Милонова или Энтео… Читать дальше

Комментировать ответ…Комментировать…

Андрей Ларионов

Топ-автор

40,2 K

пользователь TheQuestion. · 12 мая 2017

С распадом СССР наступила относительная свобода. Давление осуждающее любые проявления веры кроме веры в положенное коммунистической идеологией исчезло.

Давление осуждающее любые проявления веры кроме веры в положенное коммунистической идеологией исчезло.

Появилась возможность дискуссии, получения информации, агитации в СМИ.

Появилась возможность свободно переиздавать и издавать литературу.

Многие жалуются на то, что дискуссия снижена, верующие агрессивны.

Помимо… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Ibrahim Marziev

352

Инженер-строитель · 12 мая 2017

Думаю, что количество верующих с распадом СССР не изменилось. Просто большинство строителей коммунизма с крушением старой идеологии выстроились в очереди к мощам. Но стали ли они верующими? Сомневаюсь.

Комментировать ответ…Комментировать…

Irina Irirnag

56

Красивая, умная, скромная… · 13 мая 2017

Не надо путать верующих с мракобесами, которые этими верующими прикидываются. Верующих больше не стало. А вот мракобесы расплодилось для того, чтобы использовать верующих, как живую силу на выборах.

Верующих больше не стало. А вот мракобесы расплодилось для того, чтобы использовать верующих, как живую силу на выборах.

Комментировать ответ…Комментировать…

Андрей Бондарь

1,8 K

Инженер · 12 мая 2017

Верующих в России немного.

Прихожан РПЦ примерно 2–3 %. Это очень мало, даже и близко не похоже на католическую Польшу, например. Не похожа Россия и на Германию или Нидерланды, где на верующих опираются политики.

Никто Никтович

12 мая 2017

Кроме РПЦ есть и мусульмане. Да и если кто-то не ходит в церковь, это ж не значит, что он верующий

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

Ислам после распада СССР • Расшифровка эпизода • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

Измените, пожалуйста, настройки браузера.

КурсИстория исламской культурыАудиолекцииМатериалы

Как русская культура и русский язык объединяют мусульман Средней Азии

Автор Альфрид Бустанов

За последние три десятка лет мы стали свидетелями бурного развития ислама на постсоветском пространстве. Все происходит настолько динамично, что не всегда исследователи успевают отследить те или иные тенденции. Попробуем взглянуть на какие-то основные вехи. Еще в перестройку по стране прокатилась волна строительства и восстановления мечетей, открытия учебных заведений. В 1990-е годы в России открылась целая сеть небольших провинциальных медресе, сыгравших ключевую роль в образовании целого поколения молодых мусульман, многие из которых затем продолжили образование за рубежом — в Турции, Саудовской Аравии, Индии, Пакистане, Тунисе. Впоследствии большинство из этих медресе было под разными предлогами закрыто. Советская система муфтиятов в России превратилась в грибницу. В каждом регионе страны появились свои муфтияты, а то и сразу несколько. Некоторые из них претендовали на политическую роль в своих регионах. Большинство же ограничилось прикладными хозяйственными нуждами. Такое разнообразие и соперничество амбиций не сыграло на руку мусульманам. Часто они не способны отстаивать свои права, лоббировать строительство мечетей и медресе в крупных городах, а также наладить просветительскую работу.

В каждом регионе страны появились свои муфтияты, а то и сразу несколько. Некоторые из них претендовали на политическую роль в своих регионах. Большинство же ограничилось прикладными хозяйственными нуждами. Такое разнообразие и соперничество амбиций не сыграло на руку мусульманам. Часто они не способны отстаивать свои права, лоббировать строительство мечетей и медресе в крупных городах, а также наладить просветительскую работу.

Важным фактором является миграция. Трудовая миграция с Северного Кавказа на cевер фактически сформировала новый регион с мусульманскими общинами, полностью состоящий из приезжих. Надо сказать, что ситуация с исламом в среднеазиатских республиках, в некоторых республиках на Кавказе привела к такому парадоксальному факту, когда некоторые мигранты говорят о том, что, приехав в Москву или в другой российский город, они тем самым совершают хиджру — переселение с целью сохранения религии. И Россия тем самым оказывается прибежищем для мусульман. И есть люди, которые ставили специально такую цель, чтобы переехать, скажем, в Москву, купить дом в Подмосковье и жить там по исламу, поскольку у них дома запрещено носить бороду или, скажем, посещение мечети строго контролируется.

И есть люди, которые ставили специально такую цель, чтобы переехать, скажем, в Москву, купить дом в Подмосковье и жить там по исламу, поскольку у них дома запрещено носить бороду или, скажем, посещение мечети строго контролируется.

Дело в том, что в таких странах, как Узбекистан, Таджикистан, власти видят в исламе угрозу на политическом уровне, поэтому религиозная сфера очень жестко регламентируется и создается формула государственного ислама, который поддерживается на государственном уровне. Фактически это такая секулярная форма религии, в которой в большей степени мы видим акцент на историческом наследии, акцент на ханафитском мазхабе — одной из правовых школ в мусульманском мире, распространенной традиционно в Средней Азии, как на единственно правильной форме исповедования ислама в стране. Соответственно, с этим начинают связываться даже предписания, касающиеся определенных практик. Скажем, в некоторых городах Средней Азии можно увидеть в мечетях объявления, что громко произносить слово «аминь» во время молитвы категорически запрещается В богословских школах ислама нет единой позиции по поводу произнесения «аминь» в конце молитвы: иногда «аминь» произносят вслух, иногда про себя, в некоторых странах произнесение «аминь» вслух является крайне нежелательным. . Для тех, кто нарушает этот запрет, даже вводятся какие-то санкции: им запрещают посещать мечеть и так далее. То есть мы видим, как государство буквально вмешивается в религиозную практику, пытается ее жестко регламентировать и сужать легитимный спектр возможных интерпретаций исламской традиции.

. Для тех, кто нарушает этот запрет, даже вводятся какие-то санкции: им запрещают посещать мечеть и так далее. То есть мы видим, как государство буквально вмешивается в религиозную практику, пытается ее жестко регламентировать и сужать легитимный спектр возможных интерпретаций исламской традиции.

В условиях очень мощной трудовой миграции из стран Средней Азии в Россию часть этих трудовых мигрантов объясняет свое решение приехать в Россию в том числе и религиозными мотивами, говоря о том, что у них на родине возможности исповедовать ислам сужены по сравнению с российскими условиями и именно здесь, в российских городах, они чувствуют себя более свободно в этом отношении. Это очень интересный феномен, особенно если смотреть на это в широком диапазоне, поскольку исторически среднеазиатские центры ислама являлись центрами притяжения для российских мусульман. Более ста лет мусульмане России, в XIX веке и ранее, отправлялись в Бухару, чтобы получить там классическое исламское образование. А затем, вернувшись домой с этим престижным багажом, они становились имамами, получали хорошие должности.

А затем, вернувшись домой с этим престижным багажом, они становились имамами, получали хорошие должности.

Сейчас мы видим обратную картину, когда очень часто мусульмане из Таджикистана приезжают в Россию, чтобы здесь реализовать свои исламские знания, практиковать религию и влиять на своих соплеменников, которые в большом количестве приезжают в качестве трудовых мигрантов. И очень интересно, что на современном этапе между религиозно окрашенными мигрантами выстраиваются даже определенные сети и они интегрируются в те религиозные институты, которые существуют у нас в стране. Приезжие становятся частью муфтиятов, выполняют какие-то регулярные религиозные обряды в мечетях, иногда становятся даже официальными имамами в тех мечетях в российских городах, в которых традиционно имамами являлись татары.

Особенный колорит такого рода миграция приобретает, скажем, в национальных республиках. В Татарстане можно увидеть, как те же самые таджики селятся в татарских деревнях, учат татарский язык и очень прочно интегрируются в местные общества. Поскольку разницы в религиозных убеждениях нет, нередко таджики становятся учителями и проповедниками, распространяющими ислам на этой территории.

Поскольку разницы в религиозных убеждениях нет, нередко таджики становятся учителями и проповедниками, распространяющими ислам на этой территории.

Урбанизационные процессы постсоветской поры фактически делают ислам все более заметным фактором городской жизни. Несмотря на то что мусульмане появляются на улицах больших городов по расписанию, два раза в год, во время праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, сейчас уже невозможно не замечать, как исламская атрибутика и халяльная культура становятся частью современного города.

С этим процессом тесно связано появление гипермусульман — активных пользователей интернета. В условиях, когда в крупных городах строительство мечетей ограничено, публичная активность мусульман сведена к минимуму, интернет становится основной площадкой для коммуникации между молодыми мусульманами. Здесь они обсуждают все, от статуса правителя России до дозволенности контрацепции. Все эти дискуссии главным образом ведутся на русском языке. Русский язык стал главным инструментом обсуждения исламской тематики на советском пространстве. Язык российских мусульман полон экспериментов и различных влияний. В речи мусульман сегодня можно услышать и цитаты из Пушкина, и влияние советских востоковедов, и даже блатной жаргон.

Русский язык стал главным инструментом обсуждения исламской тематики на советском пространстве. Язык российских мусульман полон экспериментов и различных влияний. В речи мусульман сегодня можно услышать и цитаты из Пушкина, и влияние советских востоковедов, и даже блатной жаргон.

Парадоксально, но, несмотря на тысячелетний опыт сосуществования мусульман и христиан на этой территории, урбанизация, миграционные процессы в современной России сопровождаются зеркальным воспроизведением западного дискурса об опасности ислама. Мусульмане в городах воспринимаются как чужаки, ислам — как чуждая, не современная культура. Лишь в отдельных местах, таких городах, как Махачкала и Казань, ислам нормализован и вписан в повседневные практики, включая пятикратный азан, звучащий на улице.

Такое положение может считаться провалом советского опыта по сближению между исламом и обществом (хотя бы на богословском уровне) и актуализирует ориенталистские фобии, воспринимающие мусульманина как Другого, нежели как давно понятного и знакомого своего. В то же время языковая русификация ислама, а также мощное влияние дискурсов РПЦ на современном этапе внушают мысль, что со временем ислам в России все же будет становиться все более русским, интегрированным, нормализованным в современных городских контекстах.

В то же время языковая русификация ислама, а также мощное влияние дискурсов РПЦ на современном этапе внушают мысль, что со временем ислам в России все же будет становиться все более русским, интегрированным, нормализованным в современных городских контекстах.

Для мусульманского мира в России очень характерно богатство и разнообразие — языковое, идеологическое, национальное. И на современном этапе мы видим, как языки ислама не только в буквальном, но и в дискурсивном смысле взаимодействуют, в чем-то даже конкурируют, формулируя некий «лингвa франкa», общий язык для всех мусульман, населяющих Российскую Федерацию, и в то же время сохраняя национальные традиции исламской культуры. Очень интересно наблюдать, как эти процессы происходят на современном этапе, когда, скажем, государственная политика в большей степени направлена на усиление позиций русского языка и на формирование местной богословской школы в России. Это все определяет облик того, как выглядит ислам, как он проговаривается — какими терминами, словами, стилистикой — и на какие образы и модели мусульмане ориентируются в этих условиях.

Можно сказать, что русский язык ислама — это продукт как раз такого взаимодействия и многофакторности, не только спускаемой сверху русификации, но и различных стратегий и тактик со стороны мусульман, в том числе для того, чтобы эффективно проводить исламскую пропаганду. Можно выделить несколько тактик, к которым прибегают мусульмане, когда они говорят по-русски на исламские темы. В каких-то случаях можно увидеть, что мусульмане стараются максимально приблизить свою речь к литературному русскому языку, даже к каким-то образцам изящной словесности, и стараются переводить все арабские, персидские термины на русский язык, с тем чтобы тот посыл, который содержится в обращении мусульман, был понятен любому жителю Российской Федерации.

Это в буквальном смысле русификация ислама с характерным набором культурных координат, когда, скажем, с минбара (это кафедра в мечети) цитируются Лермонтов, Пушкин и Чехов. С другой стороны, можно видеть ситуации, когда исламские авторы письменных или устных текстов осознанно не переводят арабские термины, особенно специфическую правовую лексику, и их речь состоит из словесной эквилибристики и оперирования словосочетаниями, которые понятны только посвященным. Интересно, что при таком подходе арабские слова в буквальном смысле включаются в русскую грамматику и начинают склоняться, употребляться в определенных контекстах, которые считываются мусульманами. Бывает так, что какие-то арабские слова становятся частью повседневности мусульман. Например, очень часто мусульмане называют друг друга ахи — буквально «брат мой». И здесь можно тоже увидеть не только стремление к показной исламскости и желание оперировать арабскими словами, но и знакомую нам из 1990-х годов блатную лексику, в которой «брат» и «браток» имели другую коннотацию.

Интересно, что при таком подходе арабские слова в буквальном смысле включаются в русскую грамматику и начинают склоняться, употребляться в определенных контекстах, которые считываются мусульманами. Бывает так, что какие-то арабские слова становятся частью повседневности мусульман. Например, очень часто мусульмане называют друг друга ахи — буквально «брат мой». И здесь можно тоже увидеть не только стремление к показной исламскости и желание оперировать арабскими словами, но и знакомую нам из 1990-х годов блатную лексику, в которой «брат» и «браток» имели другую коннотацию.

Еще одна практика, к которой прибегают мусульмане, — это влияние науки (особенно востоковедения, исламоведения) на исламское поле. В условиях, когда в советское время фактически не было доступной печати на исламские темы, некоторые мусульмане, по собственному признанию, читали антирелигиозные памфлеты наоборот. То есть, скажем, если там написано, что хиджаб вреден для мусульманки, но написано, как он одевается, то это и есть руководство к действию.

В конце 1980-х, в 1990-е годы в связи с бумом исламской литературы и переиздания классики большая часть текстов стала печататься на русском языке, в том числе из-за того, что за годы советской власти степень владения родными языками очень сильно упала и молодое поколение очень часто не знало родного языка. Из-за этого объективного фактора русский язык автоматически становился медиатором и проводником ислама для новообращенных.

Один из информантов, с которыми я разговаривал, сказал мне, что, если бы советские арабисты Игнатий Юлианович Крачковский и Харлампий Баранов были бы мусульманами, они бы непременно попали в рай, потому что перевод Корана Крачковским и арабско-русский словарь Баранова являются настольными книгами постсоветских мусульман. Сложно найти таких мусульман, которые никогда бы не пользовались этими двумя книгами. Влияние этих книг очень мощное, поскольку выбор стилистики, слов, представленный в этих книгах, очень сильно повлиял на то, как мусульмане думают и думали об исламе с распада Советского Союза.

Еще один важный момент, связанный с тем, как мусульмане говорят и думают на русском языке об исламе, — это влияние православной, христианской традиции. И здесь мы видим апогей многовековых взаимоотношений между христианством и исламом в России, прошедших путь от противостояния, от насильственной христианизации и попыток исламских ученых доказать, что мусульмане должны сохранять свою религию, до того момента, когда на современном этапе, особенно в среде муфтиятов, есть мнение о том, что нужно ориентироваться на институциональные, политические и риторические модели, предоставляемые православной церковью.

То же самое касается повседневной речи. Скажем, нередко мусульмане по-русски называют ночное переселение пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим, в исламской традиции называемое ми‘радж: по-русски это событие очень часто передается словом «вознесение». Очевидно, что это «вознесение» является христианским влиянием и, несмотря на то, что этот термин широко распространен и очень часто используется русскоязычными мусульманами, ми‘радж и «вознесение» имеют совершенно разное значение.

Этот круг можно продолжать, но в целом факт остается фактом: на сегодняшний день в России происходит процесс, близкий тому, что происходит в странах Западной Европы и в США. Это процесс нормализации ислама в традиционно неисламских обществах, когда об исламе главным образом и все больше и больше говорят на русском, на немецком, на голландском, на английском языках, появляется огромное количество проповедников, которые на западных языках доносят свою миссию, печатается огромное количество религиозной литературы на этих языках, размывая грань между исламской традицией, представленной в арабской литературе, в персидской литературе, и традиционно неисламскими культурами и языками.

Интересно, что в этом процессе роль исламоведения и вообще науки очень заметна, потому что именно востоковеды, исламоведы являются медиаторами, предоставляющими мусульманам в первую очередь тот лексический набор, на котором они могли бы изъясняться и быть понятыми в западном и российском обществе. Это очень интересный процесс, который происходит буквально на наших глазах, и, на мой взгляд, это свидетельство интеграции ислама как явления в западный мир.

Это очень интересный процесс, который происходит буквально на наших глазах, и, на мой взгляд, это свидетельство интеграции ислама как явления в западный мир.

Процесс миграции и интеграции мусульман в российское общество и в целом в немусульманские общества сталкивается с вопросом о месте исламской правовой культуры в неисламских обществах. Это касается, в частности, исламской экономики — скажем, вопроса о том, могут ли мусульмане брать деньги под проценты в банках, разрешено ли многоженство. Или каких-то еще связанных с этим вопросов, которые регламентированы в исламском праве, но либо противоречат принятому законодательству страны, либо просто не существует соответствующих законоположений. На практике, конечно, решения здесь могут быть разнообразные. Когда дело, например, касается ипотеки, то некоторые муфтияты разрешают брать ипотеку под небольшой процент, если это первая квартира. То есть здесь у нас включается какой-то ряд обоснований, исключений, система становится инклюзивной и не такой жесткой. В каких-то других случаях люди могут сами решать и говорить, что вот, несмотря на все возможные условия, все равно мы предпочитаем воздерживаться от того, что запрещал пророк, и того, что открыто запрещает исламская традиция либо тот толк исламской идеологии, к которому эти мусульмане себя причисляют.

В каких-то других случаях люди могут сами решать и говорить, что вот, несмотря на все возможные условия, все равно мы предпочитаем воздерживаться от того, что запрещал пророк, и того, что открыто запрещает исламская традиция либо тот толк исламской идеологии, к которому эти мусульмане себя причисляют.

Тем не менее, если учитывать миграционные процессы в крупнейших городах России, когда близко взаимодействуют представители совершенно разных исламских течений, совершенно разных национальностей, языков и убеждений, встает вопрос о том, какому толку эти группы должны соответствовать, каким правовым убеждениям они должны следовать. И здесь самое интересное, когда каждый индивидуум встает перед выбором, как ему поступить: будучи шафиитом в среде ханафитов, следовать тем порядкам, к которым он привык у себя на родине, либо тому, что более распространено в той среде, в которую он попал? Либо искать таких же переселенцев, как он? Другое дело, что богатая история ислама в России показывает, что эти вопросы тоже не новы. Скажем, когда после Кавказской войны и восстания в Дагестане в 1877 году целый ряд горцев оказался в ссылке в центральных районах России, перед ними вставали похожие проблемы. И здесь мы видим интересный феномен, когда эти переселенцы интегрировались не столько в российское общество, сколько в мусульманскую среду тех мест, в которые они попадали, изучали язык, так или иначе взаимодействовали с теми правовыми традициями, которые имели место в регионах, и тем самым устанавливали более прочный контакт именно на уровне мусульман между регионами, например, Северного Кавказа и центральными районами России.

Скажем, когда после Кавказской войны и восстания в Дагестане в 1877 году целый ряд горцев оказался в ссылке в центральных районах России, перед ними вставали похожие проблемы. И здесь мы видим интересный феномен, когда эти переселенцы интегрировались не столько в российское общество, сколько в мусульманскую среду тех мест, в которые они попадали, изучали язык, так или иначе взаимодействовали с теми правовыми традициями, которые имели место в регионах, и тем самым устанавливали более прочный контакт именно на уровне мусульман между регионами, например, Северного Кавказа и центральными районами России.

Существует стереотип, что неофиты в религии более радикальны и в чем-то даже агрессивнее, чем спокойные, уже укоренившиеся в религии мусульмане, которые, может быть, даже не соблюдают каких-то обязательных предписаний. Сложно такие вещи доказать на основе каких-то отдельных примеров. Вопросы о связи между неофитством и радикализацией в большей степени можно отнести к индивидуальным случаям, и можно найти спектр других причин, которые не связаны со временем и обстоятельствами принятия религии этим конкретным человеком.

Очень часто проблема политического ислама и трансляции исламских идей в политическое русло связывается с конкретными установками богословов и исламских идеологических школ. На мой взгляд, это стереотип. В частности, очень часто мы сталкиваемся с тем, что противостояние салафитов и суфиев выкрашивается в такие цвета, что салафиты в большей степени связаны с политическим исламом и представляют угрозу для светских режимов, а суфии несут в себе в большей степени мирную, традиционную форму ислама, особенно для постсоветских государств. Это миф, поскольку совсем недавно эта ситуация была абсолютно зеркальной и говорилось, что это суфии готовят заговоры в своих тайных братствах, и даже школа западной советологии предсказывала падение Советского Союза именно из-за того, что эти секретные суфийские братства в Средней Азии восстанут и разрушат советскую империю. Ничего такого не произошло, и сегодня мы опять же видим, как похожий дискурс разворачивается вокруг салафизма.

Истории известны случаи, когда не только мусульмане в Российской империи по тем или иным причинам становились христианами, но и христиане, русские по национальной принадлежности, становились мусульманами. Такие случаи скорее были единичными до распада Советского Союза, однако они фиксируются. В постсоветское время эта ситуация стала более распространенной, тем более что, на мой взгляд, как так называемые этнические мусульмане, так и представители других конфессий на просторах бывшего Советского Союза по большому счету оказались в одной и той же ситуации — в ситуации духовного кризиса, в ситуации, когда нет готовых моделей для поведения и каждый был предоставлен самому себе в свободе поиска, кем быть и с чем себя ассоциировать.

Такие случаи скорее были единичными до распада Советского Союза, однако они фиксируются. В постсоветское время эта ситуация стала более распространенной, тем более что, на мой взгляд, как так называемые этнические мусульмане, так и представители других конфессий на просторах бывшего Советского Союза по большому счету оказались в одной и той же ситуации — в ситуации духовного кризиса, в ситуации, когда нет готовых моделей для поведения и каждый был предоставлен самому себе в свободе поиска, кем быть и с чем себя ассоциировать.

За последние 30 лет на постсоветском пространстве, особенно в России, мы наблюдаем формирование групп (в основном русскоязычных), которые никак не связаны с исламской культурой, но являются активными приверженцами исламской религии. Это очень интересные процессы, которые показывают, как ислам становится близким российской культуре в целом и как человек российской культуры может артикулировать ислам изнутри.

В каком-то смысле исламизация является неостанавливающимся процессом, поскольку мусульманские миссионеры призваны не только обратить в ислам те народы, которые ранее не принадлежали к исламской культуре, но и нередко ставят своей задачей призвать к исламу тех, кто по культуре и истории является мусульманами, но на практике, по их мнению, отошел от основ истинного, чистого ислама. Таким образом, эти проповедники отправляются в земли уже традиционного распространения ислама и проповедуют там свои идеи. Поэтому исламская пропаганда является постоянным процессом, и тот факт, что исламу присуще разнообразие идей и фактически отсутствует какой-то орган, который бы четко регламентировал, какие течения, какая точка зрения в этом вопросе является единственно правильной, доминирующей, приводит к тому, что очень многие представления оказываются в процессе оспаривания и диалога. Поэтому можно сказать, что внутренняя исламизация даже среди тех, кто уже считает себя мусульманами, продолжалась веками и продолжается до сих пор.

Таким образом, эти проповедники отправляются в земли уже традиционного распространения ислама и проповедуют там свои идеи. Поэтому исламская пропаганда является постоянным процессом, и тот факт, что исламу присуще разнообразие идей и фактически отсутствует какой-то орган, который бы четко регламентировал, какие течения, какая точка зрения в этом вопросе является единственно правильной, доминирующей, приводит к тому, что очень многие представления оказываются в процессе оспаривания и диалога. Поэтому можно сказать, что внутренняя исламизация даже среди тех, кто уже считает себя мусульманами, продолжалась веками и продолжается до сих пор.

Фактически этот инструмент исламского призыва — да‘ват — действует по двум векторам. С одной стороны, он направлен вовне, по отношению к тем, кто еще не стал мусульманами, и проповедники говорят о том, что путь спасения — это принять ислам. И второй вектор, направленный вовнутрь, для того чтобы очистить исламскую общину от напластований национальной культуры, от ошибок, которые принесли с собой люди в интерпретации религии, и достичь максимальной чистоты.

Если раньше можно было представить, что исламские миссионеры — это какие-то старцы, которые разносят истину по городам и весям, то сегодня, в век интернета, исламская пропаганда выглядит гораздо более изощренно и многообразно. С одной стороны, существует огромное количество сайтов, на которых можно узнать об очень широком спектре исламских идеологий и групп, каких-то мнений по тем или иным вопросам.

Существует разветвленная система исламского образования, и это очень мощный инструмент для распространения идеологии, поскольку в престижные исламские вузы со своей историей приезжают студенты со всего мира, они обучаются, часто подолгу, в этих университетах и увозят с собой те знания и тот взгляд, которым их научили преподаватели. Очень часто можно даже географически разделить, какой примерно спектр идеологий имеется в том или ином учебном заведении, будь то аль-Азхар в Египте, Деобанд в Индии или учебные заведения в Турции. Каждое из них имеет свой облик и некий набор идеологий, которым так или иначе будут подвержены студенты, туда попадающие.

Неудивительно, что российские власти с недавних пор обеспокоились тем, чтобы создавать в нашей стране собственную школу исламского богословия, с тем чтобы избежать влияния идеологических школ из-за рубежа. По крайней мере, поставить этот процесс под контроль. Как это будет выглядеть и что из этого получится, как будет выглядеть исламская пропаганда по-русски, мы пока не знаем, но увидим по результатам.

Итак, получается, что исламизация есть некая совокупность рассказов о том, как люди принимают ислам, это совокупность каких-то фобий и страхов, ожиданий и даже надежда на то, как публичное пространство в тех или иных местах нашей планеты формируется и воспринимается разными акторами — как самими мусульманами, так и теми, кто их окружает. Это очень сложный комплекс идей и высказываний, которые не могут быть упрощены до некоей формулы, позволяющей нам посчитать, сколько же на самом деле мусульман проживает в российских мегаполисах, кто является мусульманином, кто не является мусульманином, быстро или медленно происходит исламизация и тому подобные процессы.

Радио ArzamasЧто посмотреть в Новый год

«Один дома», «Карнавальная ночь», «Крепкий орешек» и другие рождественские фильмы в рассказах киноведов и кинокритиков

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Аудиолекции

49 минут

1/9

Пророк Мухаммад и начало ислама

Кем был Мухаммад, как он начал проповедовать — и как новая религия одержала победу на большей части Аравийского полуострова

Читает Игорь Алексеев

Кем был Мухаммад, как он начал проповедовать — и как новая религия одержала победу на большей части Аравийского полуострова

42 минуты

2/9

Что написано в Коране

Как слово Бога стало Кораном, из чего он состоит и как одна книга повлияла на всю мусульманскую культуру

Читает Ефим Резван

Как слово Бога стало Кораном, из чего он состоит и как одна книга повлияла на всю мусульманскую культуру

32 минуты

3/9

Во что верят мусульмане

Символ веры мусульман, пять столпов ислама, а также пророки, ангелы, джинны, рай и ад, грехи, добродетели, покаяние и мусульманские святые

Читает Игорь Алексеев

Символ веры мусульман, пять столпов ислама, а также пророки, ангелы, джинны, рай и ад, грехи, добродетели, покаяние и мусульманские святые

34 минуты

4/9

Течения и направления в исламе

Различные представления мусульман об управлении общиной, а также исламские богословские и правовые школы

Читает Игорь Алексеев

Различные представления мусульман об управлении общиной, а также исламские богословские и правовые школы

51 минута

5/9

История Арабского халифата

Расцвет арабо-мусульманской цивилизации: новые города, ремесла, искусства и науки

Читает Игорь Алексеев

Расцвет арабо-мусульманской цивилизации: новые города, ремесла, искусства и науки

42 минуты

6/9

Что такое суфизм

Философия мистико-аскетического течения ислама, поэзия суфиев о любви и вине, их музыка и танцы — а также критики суфизма

Читает Александр Кныш

Философия мистико-аскетического течения ислама, поэзия суфиев о любви и вине, их музыка и танцы — а также критики суфизма

36 минут

7/9

Мусульмане и православные: от Волжской Булгарии до революции 1917 года

Как мусульмане жили в Московской Руси и в Российской империи

Читает Альфрид Бустанов

Как мусульмане жили в Московской Руси и в Российской империи

30 минут

8/9

Ислам в Советском Союзе

Как мусульмане сохраняли свою культуру в условиях переселений, закрытия мечетей, репрессий, русификации и пересмотра национальной истории

Читает Альфрид Бустанов

Как мусульмане сохраняли свою культуру в условиях переселений, закрытия мечетей, репрессий, русификации и пересмотра национальной истории

29 минут

9/9

Ислам после распада СССР

Как русская культура и русский язык объединяют мусульман Средней Азии

Читает Альфрид Бустанов

Как русская культура и русский язык объединяют мусульман Средней Азии

Материалы

Гид по исламскому искусству

Архитектура, музыка, книжная миниатюра и каллиграфия, созданные мусульманами

«Преступление и наказание» по шариату

Что было бы, если бы героев романа Достоевского судили по нормам мусульманского права

Правда и ложь в мультфильме «Аладдин»

Что можно узнать об исламской культуре из диснеевской сказки

Чем мы обязаны мусульманской культуре

Алкоголь, харчи, сарафан, нашатырь и другие вещи и понятия

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSS

История, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2023. Все права защищены

Все права защищены

Толстовки, сумки, подарочные подписки и даже игра «Собери музей»! Лучшие подарки на Новый год в

Толстовки, сумки, подарочные подписки и даже игра «Собери музей»!

Лучшие подарки на Новый год в «Магазине Arzamas»

Подарки на Новый год: толстовки, сумки, подарочные подписки и даже игра «Собери музей»!

«Магазине Arzamas»В магазин!Магазин Arzamas

Судьба свободы вероисповедания в бывшем СССР через 25 лет после его распада

Когда 26 декабря 1991 года Советский Союз распался, будущее религиозных групп выглядело радужным.

В течение почти 70 лет советской власти религиозная практика постепенно вытеснялась из общественной и частной жизни. Лидеры веры были отправлены в трудовые лагеря, а священные здания пришли в упадок.

Но 25 лет назад ситуация изменилась. Недавно принятые конституции защищали свободу вероисповедания и стремились создать среду, в которой церкви и государство могли бы процветать.

Лидеры признали «положительный вклад, который религия может внести в строительство новых стран», — сказал Брайан Грим, работавший на территории современного Казахстана с 1989 до середины 1990-х годов.

Но этот оптимизм вскоре сменился паранойей и протекционистскими настроениями во многих постсоветских странах из-за давления со стороны православных лидеров и роста религиозно мотивированного терроризма в соседних странах. Половина из 15 бывших советских республик в этом году были осуждены Комиссией США по международной религиозной свободе за их сомнительную политику свободы вероисповедания.

«Православное христианство считает себя религией географической территории, а не верой отдельных людей или конгрегаций», сказал Грим. Православные лидеры стали крупными политическими игроками, продвигая политику, которая может препятствовать росту новых религиозных групп.

В таких странах, как Россия и Узбекистан, религиозные общины страдают от строгих требований к регистрации и других форм государственного вмешательства. Чиновники ограничивают, кто может владеть религиозными зданиями, а также когда и где могут проводиться службы, сказал Катаюн Киши, научный сотрудник Pew Research Center, который наблюдает за усилиями организации по отслеживанию глобальных ограничений на религию.

«Это своего рода интересный тип государственного контроля над религией. Это не тот тип ограничений, который вы видите в Иране или Саудовской Аравии, где чиновники стремятся продвигать определенную религию», — сказала она.

Некоторые страны, особенно с населением, отличающимся по религиозному признаку, за последние 25 лет добились заметных успехов, поощряя открытый диалог между правительством и религиозными группами и поддерживая религиозное образование, сказал Грим, президент Фонда свободы вероисповедания и бизнеса. Однако основная сюжетная линия, возникающая в этой части мира в 21 веке, — это растущее преследование религиозных лиц и организаций.

Ниже представлен обзор современного климата свободы вероисповедания в 15 постсоветских странах, основанный главным образом на исследованиях USCIRF и Государственного департамента США.

1. Армения

Многие религиозные группы существуют в Армении, которая имеет конституционную защиту свободы вероисповедания.

Однако, по данным Государственного департамента США, общины религиозных меньшинств часто остаются в тени Армянской апостольской церкви. ААЦ признан национальной церковью Армении и играет ключевую роль в культурной самобытности. Более 9у 10 армян (примерно 92 процента) идентичность с этой религиозной группой.

Армянская девушка уходит после ожидания встречи с Папой Франциском во время церемонии в монастыре Хор Вирап у горы Арарат, Армения, 26 июня 2016 г. | Александр Земляниченко, Associated Press

В декабре 2015 года лидеры правительства приняли поправки к конституции, которые частично исправили это привилегированное отношение к членам ААС, расширив доступ к статусу отказника от военной службы по соображениям совести. Должностные лица Государственного департамента США также наблюдали растущее общественное признание религиозных меньшинств, при этом представители средств массовой информации все чаще включают в свое освещение точку зрения Свидетелей Иеговы или мусульман вместо того, чтобы называть все группы меньшинств опасными сектами.

Другими словами, в политике свободы вероисповедания Армении есть и светлые пятна, но все же быть членом ААЦ гораздо легче, чем верующим любого другого типа.

2. Азербайджан

Более 95 процентов 9,8-миллионного населения Азербайджана исповедуют ислам, но эта религия не освобождена от государственного контроля. «Стремясь предотвратить распространение исламского экстремизма, правительство подавляет мусульманское богослужение», закрывая мечети и заключая в тюрьму имамов, сообщает USCIRF.

По данным USCIRF, положение со свободой вероисповедания в Азербайджане ухудшается, поскольку представители религиозных меньшинств все чаще становятся объектами дискриминационной политики. Недавние события, такие как принятие в 2009 году закона об усилении государственного надзора за религиозными группами и их деятельностью, противоречат первоначальному интересу страны к поддержке процветающих религиозных общин.

«Независимый досоветский Азербайджан (1920-1922 гг. ) был первой в мире светской парламентской республикой с мусульманским большинством, в которой хорошо зарекомендовали себя религиозные свободы», — сообщает USCIRF. Но годы СССР и последующее правление лидеров с глубокими советскими связями свели на нет ранние достижения страны в этой области.

) был первой в мире светской парламентской республикой с мусульманским большинством, в которой хорошо зарекомендовали себя религиозные свободы», — сообщает USCIRF. Но годы СССР и последующее правление лидеров с глубокими советскими связями свели на нет ранние достижения страны в этой области.

Религиозные группы обязаны регистрироваться в правительстве, а представители религиозных меньшинств могут быть оштрафованы или заключены в тюрьму за евангелизацию на публике или выступление за усиление защиты свободы вероисповедания, сообщил Государственный департамент США. Около 50 религиозных активистов были заключены в тюрьму в 2015 году.

3. Беларусь

Беларусь примерно такого же размера, как Азербайджан, но гораздо более религиозно разнообразна. «Из 9,6-миллионного населения Беларуси примерно 68 процентов принадлежат к Белорусской православной церкви Московского патриархата, 15 процентов не исповедуют никакой религии и 14 процентов являются католиками», — сообщает USCIRF. Там также присутствуют евреи, мусульмане, свидетели Иеговы, мормоны и другие христианские группы.

Там также присутствуют евреи, мусульмане, свидетели Иеговы, мормоны и другие христианские группы.

Беларусь находится под наблюдением USCIRF из-за строгих правил, регулирующих религиозную практику. Религиозные группы и иностранные миссионеры должны регистрировать свою деятельность в правительстве, а большинство религиозных выражений не допускаются к публичной площади. Христиане-протестанты особенно подвержены риску штрафов, потому что их часто считают врагами государства.

Некоторые религиозные группы практикуют тайно, потому что им было отказано в доступе к молитвенному дому или иным образом отклонено органами регистрации. В целом за религиозной практикой внимательно следят, хотя некоторые религиозные лидеры сообщают о растущих возможностях публично делиться своей верой.

4. Эстония

Только около одной трети населения Эстонии, составляющего 1,3 миллиона человек, религиозны. Как и во многих постсоветских странах, религиозные группы обязаны регистрироваться в государственных органах.

Но вместо того, чтобы использовать эту информацию для ограничения выражения веры, лидеры правительства проявили интерес к повышению религиозной грамотности и предотвращению религиозно мотивированной дискриминации и насилия, например, спонсируя программы просвещения и признания Холокоста.

В 2015 году «правительство спонсировало образовательные программы для учителей по передовым методам преподавания Холокоста в классе и консультировалось с религиозными группами по таким вопросам, как новое законодательство в ответ на кризис с беженцами в Европе», — сообщил Государственный департамент США.

5. Грузия

Правительство Грузии не враждебно относится к религиозным обрядам, но политика благоприятствует Грузинской православной церкви, что затрудняет процветание других религий.

Как и ААЦ в Армении, доминирующая религиозная община Грузии рассматривается как часть культурной ткани страны. Более 80 процентов населения страны принадлежит к ГПЦ, и эта религиозная группа предоставляет исключительно военных капелланов и консультирует по вопросам государственной политики.

Другие религиозные группы не обязаны регистрироваться в правительстве, но это дает такие преимущества, как налоговые льготы и право на владение собственностью. Представители религиозных меньшинств, в том числе мусульмане, католики и свидетели Иеговы, иногда становятся объектом клеветнических кампаний или физического насилия, особенно когда их представляют враждебно настроенными по отношению к Грузинской православной церкви.

6. Казахстан

После распада Советского Союза Казахстан стал одним из самых либеральных постсоветских государств в Центральной Азии. Он установил прочные связи с США, опираясь на знания более крупной страны, чтобы помочь стабилизировать окружающий регион и улучшить свою экономику.

Этнический русский мужчина выходит из церкви после посещения русской православной службы в Жезказгане, Центральный Казахстан, 18 марта 2012 г. | Питер Леонард, Associated Press

По данным USCIRF, несмотря на постоянные отношения с американскими лидерами, государственные чиновники в Казахстане в последние годы все больше ограничивают религиозную практику в пределах границ своей страны. Пять лет назад они приняли закон о религии, запрещающий незарегистрированную деятельность и ограничивающий многие аспекты религиозной жизни, например, обучение священнослужителей.

Пять лет назад они приняли закон о религии, запрещающий незарегистрированную деятельность и ограничивающий многие аспекты религиозной жизни, например, обучение священнослужителей.

«Обременительные требования закона о регистрации привели к резкому сокращению числа зарегистрированных религиозных групп, как мусульманских, так и протестантских», — отметили лидеры USCIRF.

7. Кыргызстан

USCIRF не считает Кыргызстан страной, вызывающей особую обеспокоенность, но вскоре может стать таковой. В 2015 году страна объявила о возможных поправках к своей конституции, которые усилят государственный контроль над религиозными меньшинствами и отдадут дополнительные привилегии исламу и Русской православной церкви.

Поправки будут основываться на широко осуждаемом законе 2008 года, регулирующем религиозную деятельность, который «криминализует незарегистрированную религиозную деятельность и налагает обременительные регистрационные требования», например, что новая религиозная группа должна набрать 200 жителей Кыргызстана в качестве учредителей, сообщает USCIRF.

По данным USCIRF, эти более строгие правила, вероятно, связаны с участившимися эпизодами насилия на религиозной почве в регионе. Тем не менее, эксперты по свободе вероисповедания говорят, что более сильная религиозная защита, а не более строгие законы, является лучшим способом обеспечения безопасности и предотвращения радикализации.

8. Латвия

Конституция Латвии защищает свободу вероисповедания для всех вероисповеданий, но предоставляет льготы для устоявшихся групп. Только восемь религий, считающихся «традиционными» — лютеране, католики, латышские православные христиане, старообрядцы, баптисты, методисты, адвентисты седьмого дня и евреи — могут вести курсы в государственных школах и направлять представителей в правительственный консультативный совет.

Как и другие страны региона, Латвия пытается решить, как реагировать на недавний приток беженцев, многие из которых являются мусульманами. Лидеры правительства предложили политику религиозной дискриминации, такую как запрет на ношение масок, во имя национальной безопасности.

9. Литва

Более трех четвертей литовцев считают себя католиками, но в последние годы в центре внимания государственной работы по свободе вероисповедания находится гораздо меньшая еврейская община.

Государственные средства были направлены на молодежные лагеря, образовательные конференции и другие еврейские мероприятия, чтобы искупить преследование евреев во время Холокоста и противостоять недавнему всплеску антиеврейских настроений, наблюдаемому по всей Европе.

Еврейская община, а также другие хорошо зарекомендовавшие себя религиозные группы, включая лютеран, мусульман и католиков, также получили государственную финансовую поддержку для восстановления религиозных зданий, пришедших в упадок во времена нацистского и советского правления.

Конституция Литвы защищает право граждан исповедовать любую религию по своему выбору. Однако в нем проводится различие между религиозными группами, которые существовали в стране на протяжении столетий, и теми, которые существуют всего десять или два десятилетия, что ограничивает возможности последней категории проводить свадьбы или вести курсы в школах.

10. Молдова

Религиозные группы всех размеров пользуются защитой государства в Молдове, хотя Конституция отдает предпочтение Молдавской Православной Церкви в связи с ее исторической значимостью. Около 86 процентов из 3,5-миллионного населения страны идентифицируют себя с МПЦ.

Молдавский закон поощряет религиозные группы, насчитывающие более 100 членов, регистрироваться в правительстве, чтобы они могли нанимать сотрудников, строить церкви и покупать участки на кладбищах, но это не обязательно. Государственный департамент США сообщил, что все религиозные общины могут проводить службы в общественных учреждениях, таких как больницы и школы.

В Молдове существует национальный совет по борьбе с дискриминацией, которому поручено расследование случаев насилия или предубеждений, в том числе направленных против верующих. По мнению некоторых экспертов, это важное усилие, но оно не устранило недоверие к религиозным меньшинствам, в том числе со стороны православных священников.

11. Россия

Российское законодательство включает защиту свободы вероисповедания, такую как право публично исповедовать свою веру и запрет на дискриминацию на религиозной почве.

Однако, начиная с принятия всеобъемлющего закона о религии в 1997 году, в котором изложены требования к регистрации, лидеры правительства продемонстрировали готовность подавлять религиозную практику во имя общественной безопасности. Чиновники из Государственного департамента и USCIRF говорят, что ситуация со свободой вероисповедания будет только ухудшаться.

По данным USCIRF, суть проблемы в российском законе о борьбе с экстремизмом. Это позволяет чиновникам обозначать группы как экстремистские, независимо от того, совершалось ли насилие от их имени. Например, некоторые люди были наказаны за распространение материалов, провозглашающих превосходство их убеждений, сообщает USCIRF.

Меры по борьбе с экстремизмом также определяют, когда и где может иметь место прозелитизм, ограничивая разговоры о вере в Интернете, дома или в любом месте, не признанном религиозным зданием, и позволяя чиновникам внимательно следить за членскими записями и еженедельными собраниями.

Эти меры затронули Церковь Иисуса Христа Святых последних дней и другие религиозные группы, которые посылают миссионеров в страну, ограничив их работу внутри церковных зданий. В июле Церковь СПД объявила, что старейшины и сестры, служащие там, теперь будут называться «добровольцами».

12. Таджикистан

Постсоветский период погрузил Таджикистан в насилие и нищету. По сей день усилия по укреплению защиты свободы вероисповедания страдают от коррупции в правительстве и социального недоверия.

В 2009 году правительство приняло ряд ограничений на религиозную практику, усилив власть чиновников, которые должны наказывать непопулярные религиозные группы, ограничивать прозелитизм и контролировать назначение лидеров крупнейшей религиозной общины страны: ислама.

По этим и другим причинам Таджикистан является одной из стран, вызывающих особое беспокойство USCIRF. Защитники свободы вероисповедания обеспокоены тем, что ситуация здесь будет только ухудшаться по мере роста насилия на религиозной почве в регионе.

«Правительство Таджикистана использует опасения по поводу исламистского экстремизма для оправдания действий против лиц, принимающих участие в определенной религиозной деятельности», — сообщает USCIRF.

13. Туркменистан

Туркменистан в значительной степени является закрытой страной, что означает, что он продвигает политику, ограничивающую иностранное влияние, в том числе со стороны религиозных лидеров или миссионеров. Правительственные лидеры стремятся контролировать большинство аспектов жизни, и строгая политика, регулирующая религиозные группы, позволяет им делать это в сфере религиозной жизни.

«Правительство требует, чтобы религиозные группы регистрировались в соответствии с интрузивными критериями (и) строго контролирует деятельность зарегистрированных групп», — сообщает USCIRF. Организация называет Туркменистан страной, вызывающей особую обеспокоенность с 2000 года.

Хотя в этой среде страдают все религиозные группы, религиозные общины, которые не могут пройти через систему регистрации, особенно уязвимы. «Незарегистрированные религиозные группы и незарегистрированные отделения религиозных групп не могут на законных основаниях осуществлять религиозную деятельность, в том числе создавать места отправления культа, собираться для богослужений, производить или распространять религиозные материалы или заниматься прозелитизмом», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Незарегистрированные религиозные группы и незарегистрированные отделения религиозных групп не могут на законных основаниях осуществлять религиозную деятельность, в том числе создавать места отправления культа, собираться для богослужений, производить или распространять религиозные материалы или заниматься прозелитизмом», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

14. Украина

Религиозное насилие и дискриминация в Украине усилились в последние годы из-за конфликта с Россией из-за Крыма. Сепаратисты или те, кто поддерживает независимость Крыма от Украины, нацелились на христиан-протестантов, свидетелей Иеговы, евреев и другие группы меньшинств.

Вмешательство России подорвало усилия Украины по поощрению религиозной терпимости и сотрудничества. Конституция предусматривает защиту свободы вероисповедания, но также требует, чтобы религиозные группы регистрировались в правительстве, чтобы владеть собственностью или публиковать информационные брошюры.

Зарегистрированные религиозные группы также имеют право на получение компенсации за ущерб, нанесенный во время советской власти, хотя эти средства поступают медленно. В 2015 году «все основные религиозные организации продолжали призывать правительство установить прозрачный юридический процесс для рассмотрения требований о реституции», сообщил Государственный департамент США.

В 2015 году «все основные религиозные организации продолжали призывать правительство установить прозрачный юридический процесс для рассмотрения требований о реституции», сообщил Государственный департамент США.

В Украине находится первый храм СПД, построенный на постсоветском пространстве и посвященный в Киеве в августе 2010 г.

15. Узбекистан

В этой стране с мусульманским большинством действуют законы, защищающие религиозную практику и способствующие отделению церкви от государства, но условия свободы вероисповедания в стране далеки от идеалов, изложенных в ее конституции.

Религиозные группы обязаны регистрироваться, а официальные лица внимательно следят за богослужениями и препятствуют обращению в другую веру. «Правительство заключает в тюрьму и часто подвергает жестокому обращению людей, в том числе примерно 12 800 мусульман, которые не соблюдают официально предписанные религиозные обряды», — сообщает USCIRF.

Кроме того, несовершеннолетним запрещено вступать в религиозные организации, миряне не могут носить религиозную одежду в общественных местах, а правительство может редактировать печатные религиозные материалы.

«По оценкам независимых правозащитных групп (в 2015 году), от 5 000 до 15 000 человек оставались в тюрьмах по обвинениям, связанным с «религиозным экстремизмом» или членством в незаконных религиозных группах», — сообщил Государственный департамент США.

Это мрачная ситуация, которая объясняет, почему Узбекистан находится в списке стран, вызывающих особую обеспокоенность USCIRF.

Являются ли сегодня страны бывшего СССР более религиозными?

Православные верующие молятся во время культурной акции «Икона — Окно в Бога», приуроченной к празднованию Недели Православия. Изображение предоставлено: Габриэлем Петреску/Shutterstock.com

- Ленин и большевики развернули антирелигиозную кампанию по всей России, а вскоре и по всему Советскому Союзу (СССР), направленную на освобождение людей от диктата религии, который, по их мнению, использовался правящими класса поддерживать статус-кво или продолжать угнетать и преследовать массы.

- Многие опросы показали, что в последние годы люди в бывших советских странах вернулись к религии.

- Например, процент россиян, считающих себя православными христианами, вырос с 19% в 1991 году до 71%, согласно последнему опросу Pew Research Center.

Как только большевики и Ленин пришли к власти в 1917 году, они развернули антирелигиозную кампанию по всей России, а вскоре и по всему Советскому Союзу (СССР). Идеология правящей власти основывалась на принципах марксизма, разработанных философом и революционером Карлом Марксом, который в свое время заявил, что «религия — это опиум для народа».

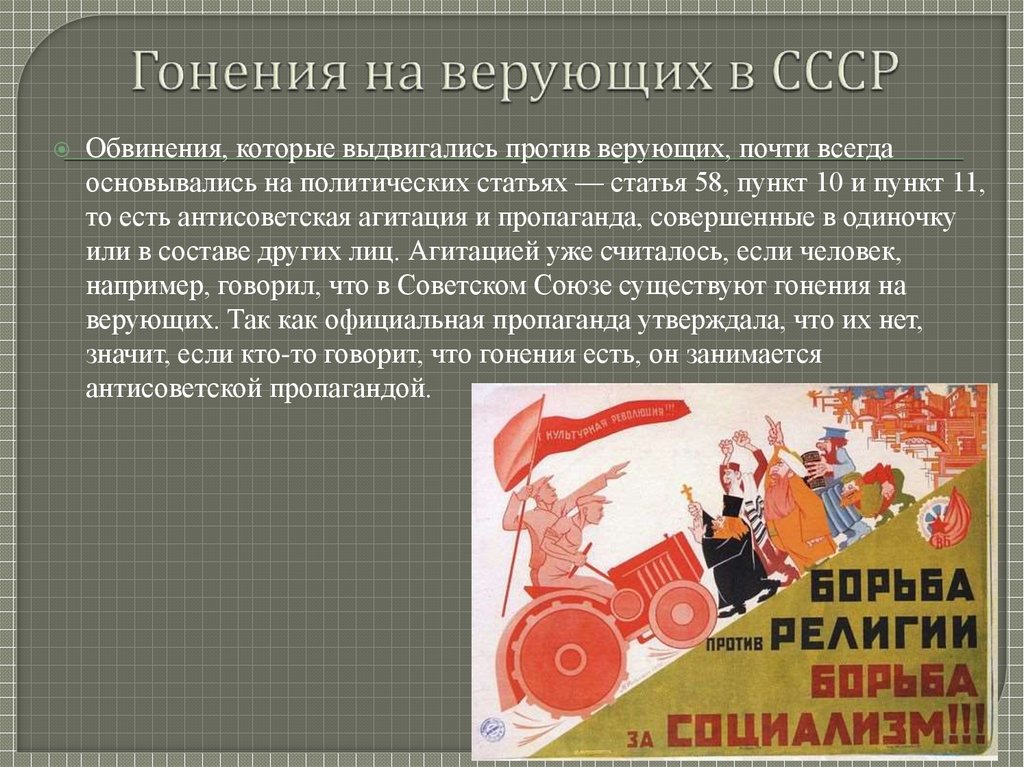

В течение многих лет советская власть ограничивала свободу вероисповедания и развернула агрессивную кампанию против всех форм религиозного культа. Его усилия задокументированы в увлекательной книге Роланда Эллиотта Брауна «Безбожная утопия: советская антирелигиозная пропаганда», в которой представлена коллекция антирелигиозных плакатов и журналов, распространенных по всему СССР.

Его усилия задокументированы в увлекательной книге Роланда Эллиотта Брауна «Безбожная утопия: советская антирелигиозная пропаганда», в которой представлена коллекция антирелигиозных плакатов и журналов, распространенных по всему СССР.

В первые годы правления большевиков они лишили Церковь политической власти. Они считали, что религия использовалась правящим классом для поддержания статус-кво, а также для угнетения и преследования масс, поэтому ей нет места в коммунистической жизни. В течение многих лет эта идеология господствовала в странах Советского Союза вплоть до его распада в 1991 году. Распад СССР проложил путь к принятию новых законов, обеспечивших свободу вероисповедания для многих людей.

Вернуться к религии

Пасхальное освящение пасхальных корзинок в православной церкви в Орле, Россия. Изображение предоставлено: Алексей Бородин/Shutterstock.com

Изображение предоставлено: Алексей Бородин/Shutterstock.com

Спустя 25 лет после распада Советского Союза и его антирелигиозной политики люди вернулись к религии и сделали ее частью своей жизни. В годы после 1991, будущее казалось радужным для религиозных групп с новыми законами, которые обещали защищать свободу вероисповедания и поощрять церкви или другие места отправления культа процветать вместе с государством.

В 2015 году исследование Pew Research Center, проведенное в странах бывшего СССР, показало, что религия снова закрепилась в индивидуальной и национальной идентичности многих людей в странах Центральной и Восточной Европы, где коммунистическая власть ранее подавляла религиозное поклонение. Исследование показало, что большинство взрослых в бывших советских республиках теперь верят в Бога и живут согласно принципам выбранной ими религии. Многие из них вернулись к православию и католицизму, которые были самыми распространенными религиозными верованиями до прихода к власти Ленина и большевиков в начале века.

Многие из них вернулись к православию и католицизму, которые были самыми распространенными религиозными верованиями до прихода к власти Ленина и большевиков в начале века.

Например, процент россиян, идентифицирующих себя как православных христиан, значительно вырос после распада СССР в 1991 году. С 19% в 1991 году этот процент взлетел до 71% в последнем опросе. Число тех, кто идентифицирует себя как атеистов или агностиков, значительно сократилось, с 61% в 1991 году до 18% в 1991 году.

Аналогичные тенденции в других странах бывшего СССР

Люди зажигают свечи накануне православной пасхальной службы во Владимирском соборе в Киеве, Украина.

Эта тенденция не ограничивается одной Россией, многие страны бывшего Советского Союза продемонстрировали аналогичную траекторию. Сейчас в Украине 78% православных христиан по сравнению с 39% в 1991 году, при этом 10% из них идентифицируют себя как католики и только 7% заявляют, что не принадлежат ни к какой религии. Остальные 5% исповедуют религии, отличные от православия и католицизма.

Аналогичная тенденция сейчас наблюдается в Молдове, где ошеломляющие 92% идентифицируют себя как православные христиане, 6% исповедуют другие религии и только 2% не отождествляют себя ни с какой религией. Точно так же 89% опрошенных в Армении идентифицируют себя как православные христиане, и только 2% остаются неаффилированными, а остальные 7% исповедуют другие религии.

В других странах бывшего СССР, таких как Литва, вместо православного христианства наиболее широко исповедуемой религией является римский католицизм, причем ошеломляющие 75% считают себя католиками. В то время как другие, подобные латвийским, имеют почти равное сочетание трех доминирующих религий, где 31% идентифицируют себя как православные христиане, 23% как католики, а 25% опрошенных заявляют, что они мусульмане.

Недавние исследования показали, что спустя годы после распада СССР страны бывшего СССР вернулись к религии как важному аспекту своей идентичности. Многие из них теперь пользуются религиозной свободой: большинство исповедует православие, за ним следует католицизм, а процент идентифицирует себя как мусульмане.

Возвращение к религии не означает возвращение в церковь

Патриарх Киевский и всея Руси. Изображение предоставлено: Paparazza/Shutterstock.com

Изображение предоставлено: Paparazza/Shutterstock.com

Хотя очевидно, что многие в странах бывшего Советского Союза вернулись к религиям, которые исповедовали их предшественники более 100 лет назад, и большой процент считает, что их страны сегодня более религиозны по сравнению с тем, как это было много лет назад, эти цифры не соответствуют действительности. перевести на высокую посещаемость церкви. Лишь немногие из тех, кто идентифицирует себя как православных, говорят, что регулярно посещают церковь. На самом деле, только 6% в России говорят, что еженедельно посещают церковь.

Недавнее исследование Международной программы социальных исследований (ISSP) также дало те же результаты, показывающие, что возвращение людей к религии не означает возвращение в церковь.