Содержание

Вопрос историчности “Повести временных лет” и этнополитический фон “призвания варягов” — Radical Normannism

Своё изыскание, пожалуй, начну с обсуждения этих заявленных в заголовке тем, поскольку данные вопросы чрезвычайно важны для всего дальнейшего рассуждения и помогут сразу же задать верную тональность в исследовании. В нашем распоряжении есть только один “отечественный” источник – “Повесть временны́х лет” (далее ПВЛ), написанный, как считается, Киево-печерским монахом Нестором в конце XI – начале XII столетия и затем исправленный и дополненный другими редакторами-составителями в течение нескольких ближайших десятилетий (до конца XII в.). Труд получился коллективным, но это вовсе не умаляет его достоинств и права считаться основополагающим документом по начальной истории Руси. Некоторые локальные русские летописи более позднего происхождения кое в чем дополняют и уточняют его, хотя и считаются менее авторитетными. Проблем доверия или недоверия к ПВЛ, её хронологии, а также вопросов текстологии я не стану здесь касаться со всеми подробностями – об этом существует специальная литература. Замечу лишь, что события, описываемые в ПВЛ, не должны подвергаться сомнению в их подлинности по одному лишь произволу историка, на почве каких-то личных идеологических пристрастий. Тому, например, как описаны в Несторовой летописи т. н. “призвание варягов” и целый ряд других топосов русской истории последующего времени, нет параллелей ни в западных анналах, ни в византийских хрониках. А далеко не всё, что происходило на Руси, обязательно должно подтверждаться внешними источниками. Иначе то же требование мы вправе предъявить ко всем странам и народам Европы. В конце концов, почему все должны знать, что происходит в каком-то захолустном, забытом Богом, “медвежьем углу”, каковым в то время без сомнения являлись территории России? Критиковать само по себе отсутствие внешних данных в общем-то необъективно ввиду отсутствия самой почвы для критики. Поиск же литературных прототипов, не всегда оправданный (ибо похожие события в истории всё же случаются) – это уже другая область исследований. При этом я не собираюсь отрицать некоторые существующие в ПВЛ неточности, неувязки и ошибки, в частности хронологические.

Замечу лишь, что события, описываемые в ПВЛ, не должны подвергаться сомнению в их подлинности по одному лишь произволу историка, на почве каких-то личных идеологических пристрастий. Тому, например, как описаны в Несторовой летописи т. н. “призвание варягов” и целый ряд других топосов русской истории последующего времени, нет параллелей ни в западных анналах, ни в византийских хрониках. А далеко не всё, что происходило на Руси, обязательно должно подтверждаться внешними источниками. Иначе то же требование мы вправе предъявить ко всем странам и народам Европы. В конце концов, почему все должны знать, что происходит в каком-то захолустном, забытом Богом, “медвежьем углу”, каковым в то время без сомнения являлись территории России? Критиковать само по себе отсутствие внешних данных в общем-то необъективно ввиду отсутствия самой почвы для критики. Поиск же литературных прототипов, не всегда оправданный (ибо похожие события в истории всё же случаются) – это уже другая область исследований. При этом я не собираюсь отрицать некоторые существующие в ПВЛ неточности, неувязки и ошибки, в частности хронологические. Они, конечно же, имеют место, и это бесспорно. Но они не искажают картину настолько, чтобы целиком и полностью отказать нашей первой летописи в историчности, пусть и с оговорками. Тем более нет оснований лишать ПВЛ статуса летописи, поскольку она создана в точности по образцу многих западноевропейских и византийских хроник, начинающихся с библейского введения и содержащих легендарные (порой мифологические) сведения древнейшего периода истории. Так что необходимо внимательно сосредоточиться на том, что написано, а сомнению подвергать то, что можно оспорить документально, при сопоставлении с другими данными.

Они, конечно же, имеют место, и это бесспорно. Но они не искажают картину настолько, чтобы целиком и полностью отказать нашей первой летописи в историчности, пусть и с оговорками. Тем более нет оснований лишать ПВЛ статуса летописи, поскольку она создана в точности по образцу многих западноевропейских и византийских хроник, начинающихся с библейского введения и содержащих легендарные (порой мифологические) сведения древнейшего периода истории. Так что необходимо внимательно сосредоточиться на том, что написано, а сомнению подвергать то, что можно оспорить документально, при сопоставлении с другими данными.

Всё-таки, “Повесть временных лет” – документ официальный, это был церковно-государственный заказ, прошедший определённую соборную цензуру, а не апокриф, написанный где-то в пещере одиноким монахом-отшельником. Такой труд требовал очень серьезной предварительной подготовки, привлечения определённых ресурсов, собирания и переводов источников, преданий, саг, допуска к архивам, активизации межкультурных связей и т. д., поэтому одним человеком по собственному произволу не мог быть выполнен. Распространялась ПВЛ так же централизованно из тогдашней столицы Киева во все важнейшие центры Руси (где стала своеобразным введением в составе локальных летописей), а значит отражала одобренную правящей династией версию её собственного происхождения – по крайней мере, в том виде, как её знали и помнили на рубеже XI-XII веков (летопись создана в княжения Святополка Изяславича и Владимира Мономаха).

д., поэтому одним человеком по собственному произволу не мог быть выполнен. Распространялась ПВЛ так же централизованно из тогдашней столицы Киева во все важнейшие центры Руси (где стала своеобразным введением в составе локальных летописей), а значит отражала одобренную правящей династией версию её собственного происхождения – по крайней мере, в том виде, как её знали и помнили на рубеже XI-XII веков (летопись создана в княжения Святополка Изяславича и Владимира Мономаха).

Поэтому я категорически не согласен с теми авторами, которые отрицают какую-либо историческую основу “призвания варягов”, как оно изложено по ПВЛ. Особенно удивляют те, кто считают, будто труд Нестора был подделан в XVIII в. немецкими учеными А. Шлёцером, Г. Миллером и Г. Байером, указывая на “вклеенный” лист в “Радзивилловской” рукописи, описывающий как раз призвание варягов[1]. Но дело в том, что самые старшие списки русских летописей, в которых содержится полная “каноническая” редакция призвания (с некоторыми незначительными разночтениями), датируются XIV, XV и XVI вв. Ни Татищев, ни Ломоносов, современники вышеназванных немецких ученых, никогда не заявляли о внесении ими каких-либо “вставок” или “искажений” в русские летописи. В. Н. Татищев был хорошо знаком с рассказом о призвании варягов в том виде, как он дошел до нас в известной редакции ПВЛ, и, очевидно, излагает именно эту версию событий в своей “Истории Российской” с некоторыми исправлениями и собственными интерпретациями на основе опубликованных им пересказов т. н. “Иоакимовской” летописи. М. В. Ломоносов тоже ссылается на это место из ПВЛ, кратко излагая его, с пометкой “862 год, Нестор”, в своей “Древней Российской истории”, но интерпретирует призвание варягов в общеславянском контексте, считая “варягов-россов” единоплеменными с “пруссами”, при этом тех и других “славенского племени”[2]. Ни один ученый не отрицает подлинности указанного отрывка ПВЛ, все эти теории развивают всякие любители, историки-родноверы и “альтернативщики”, теории которых относятся к “изолированным историографическим казусам”[3].

Ни Татищев, ни Ломоносов, современники вышеназванных немецких ученых, никогда не заявляли о внесении ими каких-либо “вставок” или “искажений” в русские летописи. В. Н. Татищев был хорошо знаком с рассказом о призвании варягов в том виде, как он дошел до нас в известной редакции ПВЛ, и, очевидно, излагает именно эту версию событий в своей “Истории Российской” с некоторыми исправлениями и собственными интерпретациями на основе опубликованных им пересказов т. н. “Иоакимовской” летописи. М. В. Ломоносов тоже ссылается на это место из ПВЛ, кратко излагая его, с пометкой “862 год, Нестор”, в своей “Древней Российской истории”, но интерпретирует призвание варягов в общеславянском контексте, считая “варягов-россов” единоплеменными с “пруссами”, при этом тех и других “славенского племени”[2]. Ни один ученый не отрицает подлинности указанного отрывка ПВЛ, все эти теории развивают всякие любители, историки-родноверы и “альтернативщики”, теории которых относятся к “изолированным историографическим казусам”[3]. Игнорирование “Повести временных лет” как исторического источника – первый признак непрофессионализма историка. Сей нарратив мешает им в сочинении своих фантазий, поэтому они прикладывают все усилия, чтобы его устранить.

Игнорирование “Повести временных лет” как исторического источника – первый признак непрофессионализма историка. Сей нарратив мешает им в сочинении своих фантазий, поэтому они прикладывают все усилия, чтобы его устранить.

Я считаю Рюрика безусловно исторической фигурой, тождественной конунгу Рёрику Ютландскому из рода скьёлдунгов[4]. Если бы киевские князья происходили от какого-то другого основателя династии – не от Рюрика/Рёрика, то тогда это непременно было бы как-то отражено в ПВЛ или в других древнейших свидетельствах, преданиях или текстах, распространялись бы какие-то альтернативные версии, по крайней мере в периферийных княжествах. Трудно себе представить “самозванство” или “безродность” киевских князей, поскольку их власть утверждалась именно на наследственном праве хорошо известного в Дании и Скандинавии знатного рода. Представители других скандинавских родов в ранний период истории Руси тоже присутствовали, и это задокументировано в ПВЛ и сагах. Все они проиграли конкуренцию “рюриковичам”. Достаточно вспомнить эпизод с убийством Олегом Вещим князей Аскольда и Дира на том основании, что они не рода кнѧжа[5], т. е. не рюриковой династии, а также убийство Владимиром Рогволода Полоцкого из рода инглингов[6]. Игорь Старый, которого часто считают более реальным нежели Рюрик основателем киевской династии, носил имя прародителя рода скьёлдунгов Ивара – пра-пра-прадеда Рёрика Ютландского. В отношениях Олега Вещего к Рюрику, к которому Олег, происходящий от рода сэмингов[7] из Галоголанда, встаёт в подчинённое положение, можно видеть указание на неоспоримую знатность Рюрика, что “при взаимоотношениях главных скандинавских родов в IX веке может указывать лишь на линию скьёлдунгов”[8]. Древность и знатность Рюрикова родословия подтверждается и “Сагой об Олаве Святом” – в рассказе об Ингигерд, дочери шведского короля Олава Шётконунга из скьёлдунгов (потомка Сигурда Ринга).

Все они проиграли конкуренцию “рюриковичам”. Достаточно вспомнить эпизод с убийством Олегом Вещим князей Аскольда и Дира на том основании, что они не рода кнѧжа[5], т. е. не рюриковой династии, а также убийство Владимиром Рогволода Полоцкого из рода инглингов[6]. Игорь Старый, которого часто считают более реальным нежели Рюрик основателем киевской династии, носил имя прародителя рода скьёлдунгов Ивара – пра-пра-прадеда Рёрика Ютландского. В отношениях Олега Вещего к Рюрику, к которому Олег, происходящий от рода сэмингов[7] из Галоголанда, встаёт в подчинённое положение, можно видеть указание на неоспоримую знатность Рюрика, что “при взаимоотношениях главных скандинавских родов в IX веке может указывать лишь на линию скьёлдунгов”[8]. Древность и знатность Рюрикова родословия подтверждается и “Сагой об Олаве Святом” – в рассказе об Ингигерд, дочери шведского короля Олава Шётконунга из скьёлдунгов (потомка Сигурда Ринга). Король запретил своей дочери, несмотря на помолвку, вступать в брак с Олавом Святым на том основании, что такой брак был ниже её достоинства, и выдал её за конунга Ярислейва из Хольмгарда, что могло быть только в том случае, если и сами рюриковичи происходили из тех же скьёлдунгов[9].

Король запретил своей дочери, несмотря на помолвку, вступать в брак с Олавом Святым на том основании, что такой брак был ниже её достоинства, и выдал её за конунга Ярислейва из Хольмгарда, что могло быть только в том случае, если и сами рюриковичи происходили из тех же скьёлдунгов[9].

Если Рюрика не было и если он является выдуманным книжниками сказочным эпическим персонажем, то в честь кого тогда назвали Рюрика Ростиславича († 1092), правнука Ярослава Мудрого, и еще одного Рюрика Ростиславича († 1212), внука Мстислава? Зачем для “вымысла” использовали имя вполне исторической личности Рёрика Ютландского? Это еще более необъяснимо. Между прочим, Ростислав Владимирович (князь Тмутараканский) назвал своего сына Рюриком, “как бы заявляя этим свои права на новгородский «стол»”, желая вернуть Новгороду независимость от Киева, и, тем самым, “обнаруживая знакомство со сказанием о призвании Рюрика”[10] в то время, когда оно еще не было записано.

Так что первый общепризнанный династ должен был существовать, и никто кроме реального Рюрика (а то, что он и был упомянутым Рёриком, в том не может быть сомнений) на эту роль не претендовал. А раз других соперников не имелось, если сами представители династии на всём протяжении своего правления не только никогда не отрицали своего происхождения от Рюрика, но и положительно подтверждали сей факт[11], то вопрос следует считать закрытым. Дальнейшее его обсуждение уже выходит за строгие рамки научного анализа. Поэтому полностью соглашаюсь с историком Е. В. Пчёловым:

А раз других соперников не имелось, если сами представители династии на всём протяжении своего правления не только никогда не отрицали своего происхождения от Рюрика, но и положительно подтверждали сей факт[11], то вопрос следует считать закрытым. Дальнейшее его обсуждение уже выходит за строгие рамки научного анализа. Поэтому полностью соглашаюсь с историком Е. В. Пчёловым:

“Все летописные источники однозначно говорят – Игорь был сыном Рюрика. И пока нет других, в которых говорилось бы обратное, мы обязаны верить имеющимся… Внимательное отношение к историческому источнику должно быть всегда на первом месте!”[12]

Учитывая всё сказанное в этих вводных замечаниях, теперь можно приступить к обсуждению намеченных тем.

* * *

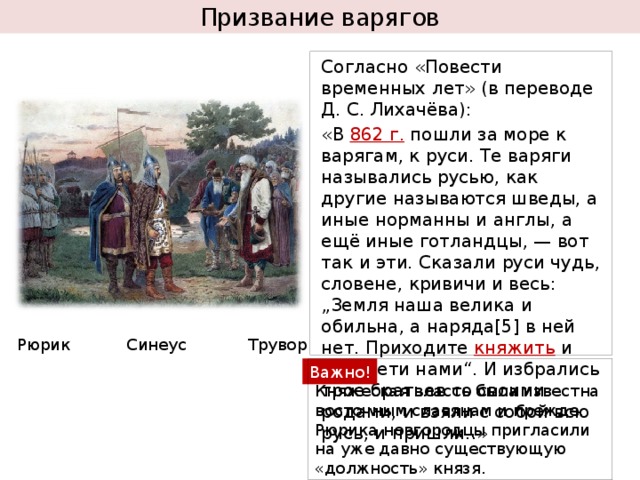

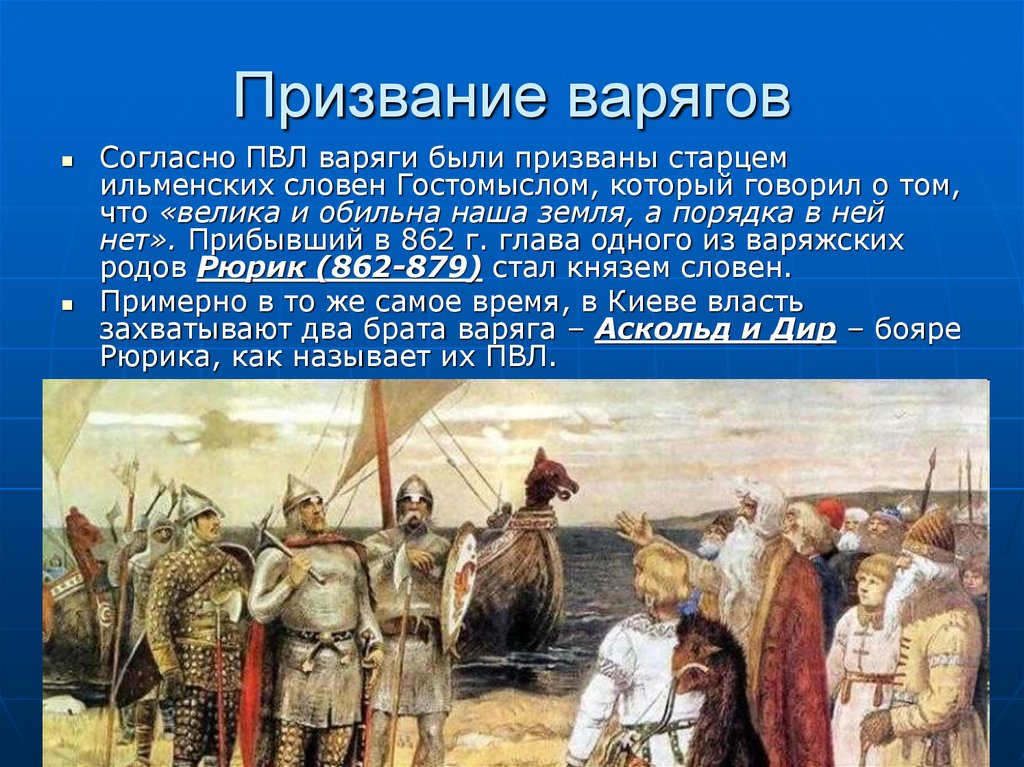

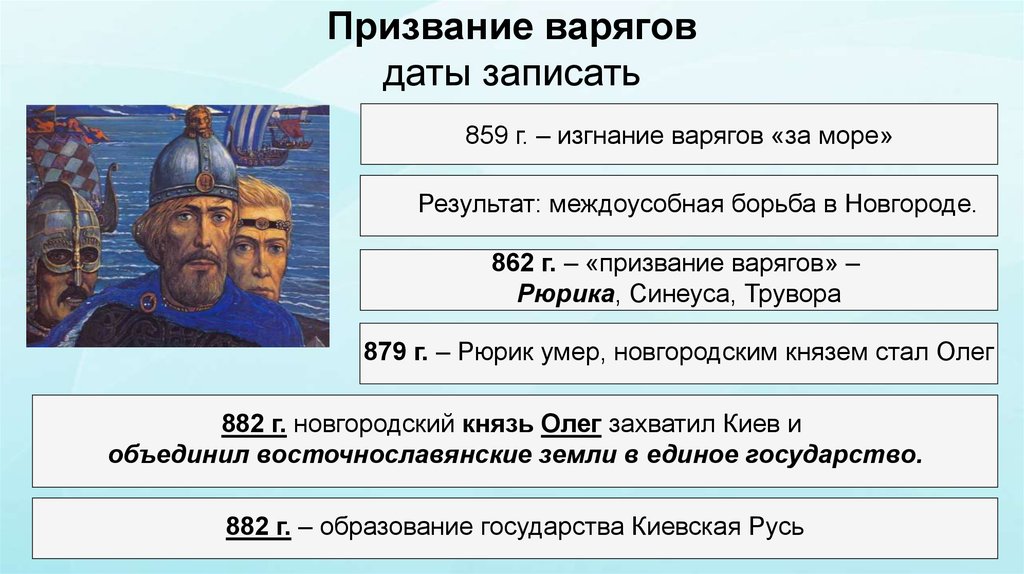

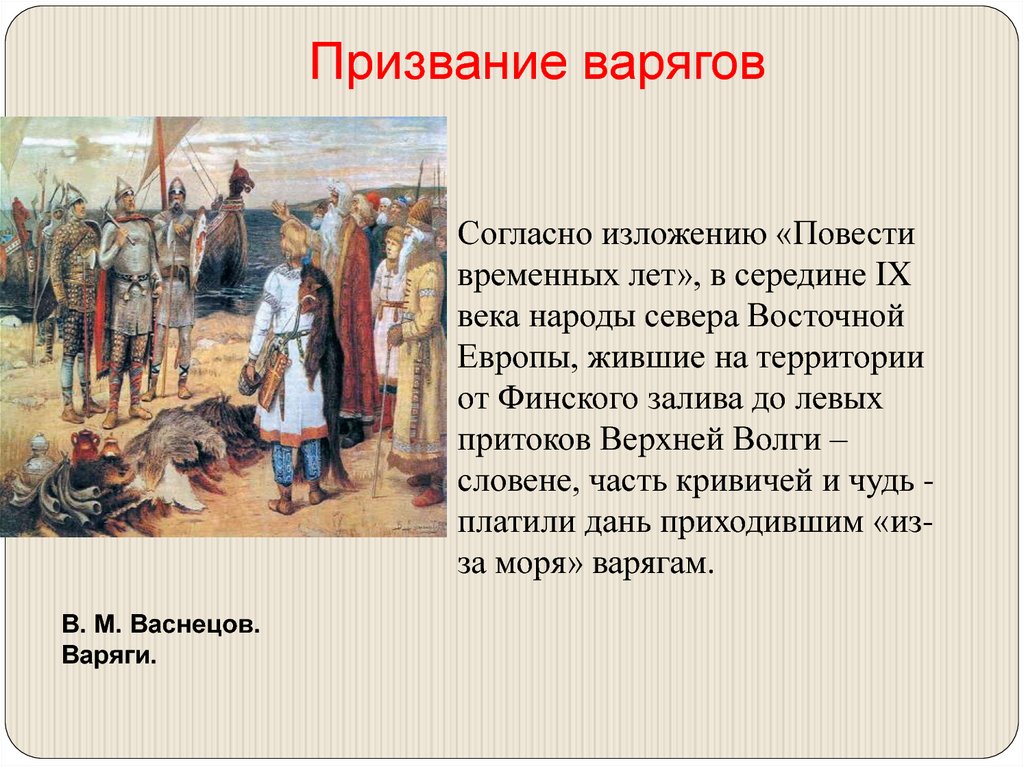

В статье за 6370 (862) г. “Повесть временных лет” сообщает о посольстве к руси представителей племенного союза, состоящего из чуди, словен и кривичей:

Идаша за море къ варѧгомъ, к русі… рѣша руси[13] чюдь, и словѣни, и кривичи: всѧ землѧ наша велика и ꙍбилна, а нарѧда в ней нѣтъ; да поидѣте кнѧжитъ и володѣти нами.

Из текста ПВЛ о призвании Рюрика и его “варягов” хорошо видно, что речь идет о приглашении несколькими северо-западными славянскими, балтскими и финскими племенами каких-то пришельцев “из-за моря” (точнее – изъ Заморьꙗ), явно не местных. Думаю, никто это не станет оспаривать вне зависимости от того, какая этническая принадлежность приписывается историками Рюрику и “руси”. Если эта “русь” имела славянское южно-балтийское происхождение (как настаивают многие антинорманнисты), от этого ровным счетом ничего не меняется – они были и оставались иностранцами (как сейчас, например, поляки и русские друг для друга). Важно отметить, что призвание осуществлялось не только собственно славянами, которые скорее всего возглавляли союз, но также балтами (кривичи[14]) и балто-финнами (чудь). В описываемом политическом процессе участвовали представители, как минимум, трёх этнических групп – славянских, балтийских и финских. Следовательно, разрешить их конфликтную ситуацию мог только представитель четвёртого народа, который к тому же должен был обладать бóльшими авторитетом и организаторскими способностями нежели указанные. Если бы Рюрик был родом из южно-балтийских славян, то балтские и финские племена неизбежно оказались бы ущемлёнными в своих политических правах перед славянами, поскольку славянский правитель представлял бы, несомненно, “заинтересованную” сторону. Межплеменной спор не был бы разрешен. Чудь и кривичи не признали бы такого вождя. Смысл призвания “третейского судьи” полностью в сём случае теряется. Уже по одной этой чисто политической причине следует исключить возможность того, что Рюрик и русь имели славянское южно-балтийское происхождение. В отношении теорий балтского (литовского, прусского) или финского происхождения Рюрика следует сказать то же самое.

Если бы Рюрик был родом из южно-балтийских славян, то балтские и финские племена неизбежно оказались бы ущемлёнными в своих политических правах перед славянами, поскольку славянский правитель представлял бы, несомненно, “заинтересованную” сторону. Межплеменной спор не был бы разрешен. Чудь и кривичи не признали бы такого вождя. Смысл призвания “третейского судьи” полностью в сём случае теряется. Уже по одной этой чисто политической причине следует исключить возможность того, что Рюрик и русь имели славянское южно-балтийское происхождение. В отношении теорий балтского (литовского, прусского) или финского происхождения Рюрика следует сказать то же самое.

Кем бы ни был Рюрик, указанные народы актом призвания гостей “заморских” расписались в своей политической несостоятельности, неспособности к самостоятельному государственному строительству и руководству, полагаясь только на власть князя-иностранца и его “дружины”. Последняя была “поята” Рюриком в качестве полиции и управленцев, о чем имеется множество свидетельств в ПВЛ (о них далее). И то, что Рюрик прибыл не один, а со своего рода наёмной “опричниной”, тоже говорит в определённой мере о его неславянском и небалто-финском происхождении. В противном случае славяне и балто-финны своему выборному князю должны были предоставить собственные кадры и административный ресурс на местах. То, что случилось, называется установлением внешнего управления. Для истории славянства такая форма власти, как я покажу далее, была типичной, укоренённой в вековых традициях с самых древнейших времён. Поэтому ничего нового не произошло. С эпохи варягов внешнее управление в России прямо или косвенно установилось надолго, с небольшими перерывами, не изменившими ход исторических процессов принципиально.

И то, что Рюрик прибыл не один, а со своего рода наёмной “опричниной”, тоже говорит в определённой мере о его неславянском и небалто-финском происхождении. В противном случае славяне и балто-финны своему выборному князю должны были предоставить собственные кадры и административный ресурс на местах. То, что случилось, называется установлением внешнего управления. Для истории славянства такая форма власти, как я покажу далее, была типичной, укоренённой в вековых традициях с самых древнейших времён. Поэтому ничего нового не произошло. С эпохи варягов внешнее управление в России прямо или косвенно установилось надолго, с небольшими перерывами, не изменившими ход исторических процессов принципиально.

Был ли Рюрик норманном, славянином или пруссо-литовцем, в политическом отношении картина вырисовывается некрасочная, лишенная благородства и, в любом случае, совершенно непатриотичная. Это был в любом случае “заморский” ставленник. А слово “заморский” в русском языке всегда ассоциировалось с чем-то не нашим, не своим, инородным, чужеземным, с оттенками одновременно диковинности и враждебности. Что выигрывают здесь от своей балто-вагрянской, литовско-прусской или азовско-аланской теорий антинорманнисты? – Абсолютно ничего. Их версии страдают и другими недочетами. О них и пойдет речь в следующих главах.

Что выигрывают здесь от своей балто-вагрянской, литовско-прусской или азовско-аланской теорий антинорманнисты? – Абсолютно ничего. Их версии страдают и другими недочетами. О них и пойдет речь в следующих главах.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] См.: Носовский Г., Фоменко А. Русь и Орда. Великая империя Средних веков. М. 2007, стр. 47-59. 4.4. Подлог: таинственный «лишний» лист в Повести временных лет. 4.5. Кто вклеил лист с «норманнской» теорией в Повесть временных лет?

[2] См.: Ломоносов М. Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб. 1766, стр. 41-47. Ломоносов о варягах.

[3] Мельникова Е. Древняя Русь и Скандинавия. Избранные труды. М. 2011, стр. 153.

[4] Имя династии скьёлдунгов происходит от легендарного датского короля Скьёлда (Skjöldr), который считался одним из сыновей Одина.

[5] Здесь и далее, если особо не оговорено, оригинальные цитаты берутся из “Лаврентьевского” списка по изданию: ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Л. 1926.

Т. 1. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Л. 1926.

[6] Инглинги – легендарная династия скандинавских конунгов, к которой принадлежали первые исторические правители Швеции и Норвегии. В “Саге об Инглингах” они считаются потомками вана Фрейра.

[7] Сэминги – династия королей Норвегии от еще одного сына Одина, Сэминга (Sæmingr).

[8] Беляев Н. Рорикъ Ютландскiй и Рюрикъ Начальной Летописи. // Сборникъ статей по археологiи и византиновђдђнiю, издаваемый Семинарiем имени Н. П. Кондакова. III. Прага. 1929, стр. 258.

[9] Там же, стр. 253-255.

[10] См.: Мачинский Д. Скифия – Россия. Т. II. СПб. 2018, стр. 123-124.

[11] Рюрик упоминается в “Житии Владимира” (ок. 1070 г.): “самодержцю всея Рускыя земля Володимеру, вънуку же Иолъжину, а правнуку Рюрикову”. В “Сказании о князьях Владимирских” (конец XV в.) Рюрику как основателю династии русских царей приписывается происхождение от легендарного брата Августа Пруса (создание такой апокрифической генеалогии вовсе не отменяет факта признания Рюрика лицом историческим и первым предком рюриковичей). Предком русских князей Рюрик назван и в “Послании о Мономаховых дарах” (1523 г.). В обращении Ивана III в 1472 г. к непокорным новгородцам московский великий князь говорил: “Отчина моя естя, люди новогородстии, изначала: от дѣд, от прадѣд наших, от великаго князя Владимера, крестившаго землю Рускую, от правнука Рюрикова, первого великого князя в земли вашей. И от того Рюрика да иже и до сего дни знали есте единъ род тѣх великих князей, преже киевских, до великого князя Дмитрея Юрьевича Всеволода Володимерьскаго, а от того великого князя да иже до мене род их, мы владѣем вами” (“Московская Повесть ο походе Ивана III Васильевича на Новгород”, составлена ок. 1472 г.). Имя Рюрика также поминалось в чинах венчания на царство Ивана IV и Феодора Иоанновича. “Начен от великаго князя рускаго Рюрика и по се время держим Руское государство”, – писал Иван Грозный в Послании к польскому королю Сигизмунду II. В Библиотеке Уппсальского Университета (Швеция) хранится средневековый экспонат (скорее всего не позднее конца XVI в.

Предком русских князей Рюрик назван и в “Послании о Мономаховых дарах” (1523 г.). В обращении Ивана III в 1472 г. к непокорным новгородцам московский великий князь говорил: “Отчина моя естя, люди новогородстии, изначала: от дѣд, от прадѣд наших, от великаго князя Владимера, крестившаго землю Рускую, от правнука Рюрикова, первого великого князя в земли вашей. И от того Рюрика да иже и до сего дни знали есте единъ род тѣх великих князей, преже киевских, до великого князя Дмитрея Юрьевича Всеволода Володимерьскаго, а от того великого князя да иже до мене род их, мы владѣем вами” (“Московская Повесть ο походе Ивана III Васильевича на Новгород”, составлена ок. 1472 г.). Имя Рюрика также поминалось в чинах венчания на царство Ивана IV и Феодора Иоанновича. “Начен от великаго князя рускаго Рюрика и по се время держим Руское государство”, – писал Иван Грозный в Послании к польскому королю Сигизмунду II. В Библиотеке Уппсальского Университета (Швеция) хранится средневековый экспонат (скорее всего не позднее конца XVI в. ) в виде изображения Генеалогического древа Рюриковичей: в нижней части древа помещено имя Рюрика, а в его венчающей части – имя Феодора Иоанновича (ум. 1598).

) в виде изображения Генеалогического древа Рюриковичей: в нижней части древа помещено имя Рюрика, а в его венчающей части – имя Феодора Иоанновича (ум. 1598).

[12] Пчёлов Е. Рюриковичи. М. 2003, стр. 45.

[13] Здесь конъектура на основании “Радзивилловского” и “Академического” списков ПВЛ. В “Лаврентьевском”, “Ипатьевском” и “Троицком” списках русь стоит без склонения, что является явной ошибкой, перетекшей затем в другие копии. Это дало повод для разнообразных спекуляций насчет того, что русь якобы была в числе призывающих, а не теми, кого приглашали на княжение. Однако Нестор во вводной части помещает русь среди германских племён (между “урманами” и “агнянами”, т. е. норвежцами и англами, что может указывать или на Фризию, или на Ютландию, где в действительности варягов-русь скорее всего и нужно локализовать). Дальнейшие слова ПВЛ о том, что Рюрик поꙗша по собѣ всю русь, удостоверяют в том, что русь была именно призываемой из числа “варяжских” народов.

[14] Кривичи были западными балтами. Считаются предками белорусов. Белорусы были окончательно славянизированы только к 1550-м гг.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Про призвание варягов: fedeter — LiveJournal

?

Categories:

- История

- Лытдыбр

- Cancel

Так как везде куча различных теорий. Я просто изложу в очередной раз истинную.

Рюрик был иностранцем. Об этом прямо сказано в ПВЛ

В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма.

В год 6368 (860).

В год 6369 (861).В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».

http://www.hrono.info/dokum/1000dok/povest1.php

Местное население все было обложено данью. И была постоянная борьба с захватчиками. Пока один из захватчиков взял не дань — а вообще переехал сюда. И стал княжить. В ПВЛ четко в приведенном выше абзаце указано значение слова «варяг» — иностранец. Какие-то викинги, скандинавы. Из рода «русы».

В год 6420 (912). Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между греками и русскими, говоря так: «Список с договора, заключенного при тех же царях Льве и Александре.

Мы от рода русского — Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид — посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его

http://www.hrono.info/dokum/1000dok/povest1.php

Опять же цитата из ПВЛ. Имена отчетливо показывают происхождение русов.

Русы захватили власть на славянской земле. Изначально славяне платили им дань. А потом варяги-русы совершили не набег — а остались на этой земле. Можно понять что происходило тогда на Руси если ознакомиться как вели себя викинги в Англии, Франции и т.д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспансия_викингов

Практически везде наблюдается следующий паттерн: викинги занимались набегами. Приплывали. Грабили. Уплывали. Сезонность набегов была обеспечена погодой, сначала набеги совершались только летом. Но постепенно они начинали оставаться на зимовку. И сливались с местным населением в итоге. Так что происходящее на территории Древней Руси носит абсолютно тот же самый характер. Набеги и дань привели в итоге к закреплению лидера отдельного рода викингов в качестве князя. Варяг Рюрик из рода русов взял не дань — а власть. И стал княжить. Земля стала называться русской. И население — русским.

Набеги и дань привели в итоге к закреплению лидера отдельного рода викингов в качестве князя. Варяг Рюрик из рода русов взял не дань — а власть. И стал княжить. Земля стала называться русской. И население — русским.

Что же с ПВЛ? Как быть с тем что в документе говорится о добровольном призвании? Ответ здесь очень прост. Не бывает никаких добровольных призваний. Летопись просто обеляет захват. Что касается фигуры Гостомысла, новгородского старейшины, призвавшего Рюрика — если он и был. То речь идет о предательстве. Т.е. это внутренние силы, которые помогли захватчику взять власть. Открыли ворота.

В летописях также упоминается Вадим Храбрый. Он пытался скинуть власть Рюрика. Т.е. против захватчика были активные выступления и они были подавлены.

В летописях облагорожено основание государства Русь. Выдумана легенда о «призвании варягов». Захват власти представлен «добровольным». Летописцу была бы секир-башка если бы он назвал правящую династию захватчиками. Современные же теории о славянском происхождении Рюрика растут из патриотического переписывания истории.

Tags: важное

Subscribe

Почему белые колонисты ЮАР потерпели фиаско

Можно конечно говорить о неправильной политике. Им надо было держать границу на замке. Не использовать дешевый труд местных. Не завозить их.…

По прививкам

Не очень важная на первый взгляд тема — но даже в такой малости приходится излагать правильную позицию. И она здесь — очень простая. Только с…

Лженаука полиграфология

Продолжаю свой цикл статей о мошенниках. РАН признала гомеопатию лженаукой Лженаука психиатрия Мошенники бывают менее опасные и более опасные.…

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

A ruszok 860. évi támadása Konstantinápoly ellen

Поцелуй Мате:

A ruszok 860. évi támadása Konstantinápoly ellen.

В: Móra Akadémia: szakkollégiumi tanulmánykötet 4. , (4).

, (4).

стр. 138-151. (2017)

Реферат

Набег русов на Константинополь в 860 г.: Нападение на Константинополь в 860 г. явилось важной вехой ранней истории Руси, однако его можно рассматривать не как торжественный эпизод русской истории, а как событие нападения викингов, опустошавшие в это время разные части Европы. Народ русов, торговавший в Восточной Европе, был в основном скандинавским по происхождению, и мы очень мало знаем об их отношениях с Византийской империей до 860 г. Можно предположить мирные отношения между Византией и Русью в первой половине IX в.век. Предыстория рейда довольно туманна. В «Первой летописи» (ПВЛ) рассказывается о так называемом «призвании варягов»: Рюрика, Синея и Трувора в 862 году. Важно подчеркнуть недостоверность ранней хронологии ПВЛ. На основании дендрохронологии Старая Ладога и Рюриково Городище сильно пострадали в 860-х гг. Можно предположить, что на Русь прибыли новые воинственные скандинавские отряды. Мотивом нападения, предположительно, было стремление к добыче. Военные действия нельзя было начинать ни из Киева, ни из Тмуторокани, а из района Ладожского и Ильменьского озер. Путь армии также неясен. но есть аргументы в пользу Днепра. Согласно ПВЛ, поход на Константинополь возглавили два полулегендарных варяга, Аскольд и Дир. На мой взгляд, это были реальные люди, но они не могли возглавить нападение. Русское войско разграбило окрестности города. Результат акции весьма спорный по двум причинам. Во-первых, нападавшие не смогли захватить сам город, и я думаю, что это не было их главной целью, потому что окрестности были для них достаточно богатыми. Во-вторых, согласно некоторым более поздним источникам, русский флот был уничтожен по воле Пресвятой Богородицы, но современный патриарх Фотий не упоминал ничего, что могло бы относиться к этому. Источники вообще не дают никаких рациональных оснований. На мой взгляд, рейд удался. После нападения в Константинополь прибыло русское посольство для крещения. Причина этого также сомнительна, но нормализация отношений была в интересах обоих.

Военные действия нельзя было начинать ни из Киева, ни из Тмуторокани, а из района Ладожского и Ильменьского озер. Путь армии также неясен. но есть аргументы в пользу Днепра. Согласно ПВЛ, поход на Константинополь возглавили два полулегендарных варяга, Аскольд и Дир. На мой взгляд, это были реальные люди, но они не могли возглавить нападение. Русское войско разграбило окрестности города. Результат акции весьма спорный по двум причинам. Во-первых, нападавшие не смогли захватить сам город, и я думаю, что это не было их главной целью, потому что окрестности были для них достаточно богатыми. Во-вторых, согласно некоторым более поздним источникам, русский флот был уничтожен по воле Пресвятой Богородицы, но современный патриарх Фотий не упоминал ничего, что могло бы относиться к этому. Источники вообще не дают никаких рациональных оснований. На мой взгляд, рейд удался. После нападения в Константинополь прибыло русское посольство для крещения. Причина этого также сомнительна, но нормализация отношений была в интересах обоих. Предположительно, целью миссии Константина Кирилла было уговорить хазар и мадьяр не допустить прохождения русской армии через их территории в империю.

Предположительно, целью миссии Константина Кирилла было уговорить хазар и мадьяр не допустить прохождения русской армии через их территории в империю.

| Тип изделия: | Книжный раздел |

|---|---|

| Название журнала или публикации: | Móra Akadémia: szakkollégiumi tanulmánykötet 4. |

| Дата: | 2017 |

| Объем: | 4 |

| ISSN: | 2064-809Х |

| Диапазон страниц: | стр. 138-151 |

| Название серии: | Мора Академия |

| Связанные URL: | http://acta.

|

Мы от рода русского — Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид — посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его

Мы от рода русского — Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид — посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его