Содержание

Музей за пределами своих стен: благодаря и вопреки

В 2021 году наша страна празднует 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» подготовил выставочный проект, посвященный жизни и деяниям национального героя. Как и многие выставки, он побывает в нескольких российских музеях. Заведующая экспозиционно-выставочным отделом Кристина Столярова и руководитель пресс-службы Любовь Котикова рассказывают о том, как представляет историческое наследие Куликова поля за пределами своих пространств тульский музей-заповедник.

Выставочный проект «Князь Александр Невский. «Побеждая, непобедим» можно будет увидеть на музейных площадках от Калининграда до республики Коми. Он расскажет жителям российских городов о прапрадеде Дмитрия Донского — полководце, государственном деятеле и святом князе Александре Невском. Проект подготовлен совместно с художником исторического жанра Евгением Емельяновым. В его рамках будут представлены 20 работ мастера батальной живописи и более 70 экспонатов из фонда музея-заповедника «Куликово поле». Среди археологических находок эпохи Александра Невского посетители смогут увидеть предметы вооружения и снаряжения воина начала XIII века. Проект дополнен образовательно-интерактивным компонентом о жизни и деяниях российского героя. На разных музейных площадках можно будет примерить комплекс вооружения и снаряжения русского воина и европейского рыцаря, углубиться в изучение русской и европейской геральдики.

Среди археологических находок эпохи Александра Невского посетители смогут увидеть предметы вооружения и снаряжения воина начала XIII века. Проект дополнен образовательно-интерактивным компонентом о жизни и деяниях российского героя. На разных музейных площадках можно будет примерить комплекс вооружения и снаряжения русского воина и европейского рыцаря, углубиться в изучение русской и европейской геральдики.

Выставка подобного уровня не первая в истории музея-заповедника «Куликово поле». Тема Куликовской битвы близка и понятна нашим соотечественникам. Но далеко не каждый может приехать на место сражения. Выездные проекты – отличный способ рассказать о том, что нового удалось узнать сотрудникам музея, и представить постоянно увеличивающуюся фондовую коллекцию.

Среди юбилейных проектов прошлых лет стоит отметить выставки, посвященные Сергию Радонежскому и Дмитрию Донскому. После родной Тулы и областных центров они побывали на Урале, в республике Коми, на Сахалине, в Сыктывкаре, Курске, Белгороде, а также у наших ближайших соседей – в Липецке, Воронеже, Тамбове, Серпухове…

У проектов – своя история. Они развиваются вместе с создателями, меняют имена, высвечивают новые грани с новыми экспонатами. Как правило, они разрастались из маленьких выставок и PR-акций, где экспозиционная и образовательная составляющие шли бок о бок друг с другом. Так, историю о Сергии Радонежском мы начали продвигать в регионах в 2014 году, рассказывая в фотографиях и видеофильме о сражении и поле битвы, о роли подвижника земли Русской в победе над Мамаем. Сегодня святому посвящена полновесная выставка.

Они развиваются вместе с создателями, меняют имена, высвечивают новые грани с новыми экспонатами. Как правило, они разрастались из маленьких выставок и PR-акций, где экспозиционная и образовательная составляющие шли бок о бок друг с другом. Так, историю о Сергии Радонежском мы начали продвигать в регионах в 2014 году, рассказывая в фотографиях и видеофильме о сражении и поле битвы, о роли подвижника земли Русской в победе над Мамаем. Сегодня святому посвящена полновесная выставка.

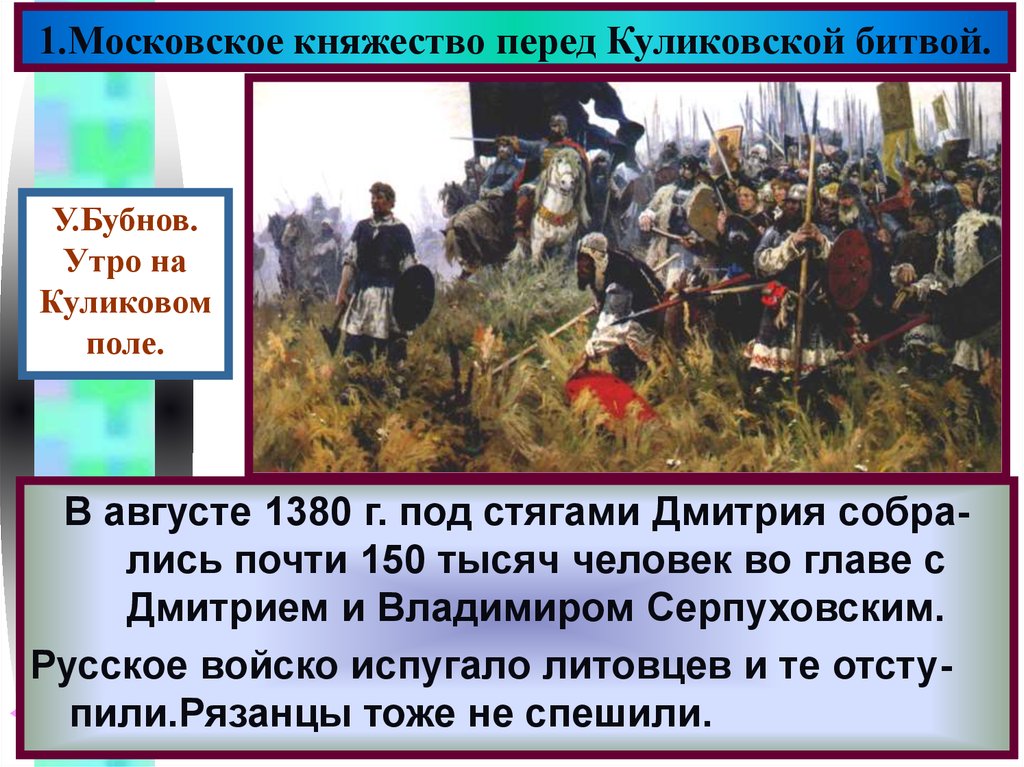

Еще один из самых жизнестойких – проект о Куликовской битве. Двадцать лет назад, в первые годы жизни музея, он был создан на основе фотографий Поля сражения и памятников на нем. Сегодня масштабную коллекцию живописи и графики, собранную за четверть века, можно привезти не в каждый музей. Поддержка коллег, располагающих большими выставочными площадями, – единственная возможность продемонстрировать работы советских и российских мастеров изобразительного искусства.

К празднованию 500-летия Тульского кремля и создания Засечной черты в Музейном комплексе «Куликово поле» в 2019 году была открыта выставка «Государева стража. Южные рубежи российского государства». С нее в 1998 году начинался Музей купеческого быта в Епифани. За годы археологических и архивных исследований первая выставка о епифанских казачьих слободах превратилась в проект регионального масштаба. Уже в 2020 году с ним познакомились жители российских городов Засечной черты.

Южные рубежи российского государства». С нее в 1998 году начинался Музей купеческого быта в Епифани. За годы археологических и архивных исследований первая выставка о епифанских казачьих слободах превратилась в проект регионального масштаба. Уже в 2020 году с ним познакомились жители российских городов Засечной черты.

Камерные выставки, которые создаются под две съемные витрины в основной экспозиции музея «Тульские древности» или для небольшого выставочного зала Музея купеческого быта в Епифани, тоже находят поддержку у коллег. Посетители могут увидеть этнографические и археологические предметы, схожие или необычные для их региона.

2020 год внес коррективы в работу всех музеев, но и помог найти новые форматы общения с посетителем. Когда у аудитории не было доступа на выставки, проекты жили в онлайн-пространстве. О наших экспонатах, которые можно будет увидеть после снятия ограничений, коллеги рассказывали в социальных сетях, на официальных сайтах.

Как происходила работа по организации выездных проектов весной-летом 2020 года, можно прочувствовать в качестве принимающей стороны. В апреле на Куликовом поле мы готовились презентовать проект «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». Под разработанную художественную концепцию планировалось переоборудование выставочного зала, но работы были приостановлены на монтаже конструкций. Три месяца мы ждали возможность привезти предметы из фондов Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, завершить оформление зала и наполнить витрины экспонатами.

В апреле на Куликовом поле мы готовились презентовать проект «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». Под разработанную художественную концепцию планировалось переоборудование выставочного зала, но работы были приостановлены на монтаже конструкций. Три месяца мы ждали возможность привезти предметы из фондов Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, завершить оформление зала и наполнить витрины экспонатами.

Интересный опыт приобрели сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» из отдела комплектования фондовых предметов. В мае завершила работу выставка к 640-летию Куликовской битвы в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске. Впервые в музейной истории проверка и упаковка экспонатов проходила в Zoom. Все 180 предметов выставки были собраны сотрудниками Музейно-мемориального комплекса «Победа» и переправлены домой транспортной компанией.

Несмотря на общие сложности, музей-заповедник смог скорректировать сроки и организовать все запланированные передвижные выставочные проекты. Недоступны оказались лишь заграничные выставки. Историю о танковой колонне «Димитрий Донской» к 75-летию Победы должны были разместить в культурных центрах Россотрудничества в Праге, Минске, Брюсселе и Гюмри. Спасло положение то, что исторический материал этого проекта, по большей части, представлен в планшетном формате. Совместными усилиями организаторов выставки удалось трансформировать ее под Интернет-площадки Россотрудничества и тем самым расширить географию проекта.

Недоступны оказались лишь заграничные выставки. Историю о танковой колонне «Димитрий Донской» к 75-летию Победы должны были разместить в культурных центрах Россотрудничества в Праге, Минске, Брюсселе и Гюмри. Спасло положение то, что исторический материал этого проекта, по большей части, представлен в планшетном формате. Совместными усилиями организаторов выставки удалось трансформировать ее под Интернет-площадки Россотрудничества и тем самым расширить географию проекта.

Проект «Ратные поля России». Музей-заповедник «Куликово поле»: vienanmeri — LiveJournal

Из Воронежской области мы отправились в Тульскую, чтобы побывать на Куликовом поле.

В Тульской области мы посетили музей «Куликово поле», мемориал на Красном холме и храм в честь святого Сергия Радонежского.

Начали мы с музея. Создание Государственного музея-заповедника «Куликово поле» было предопределено длительной историей сохранения памяти о великой битве для потомков на Первом поле ратной славы Отечества.

Первым поселенцам Куликова поля в XVI–XVII вв. о знаменательном сражении напоминали находки нательных крестов, сломанного оружия, фрагменты доспехов, которые поднимались с земли во время пахоты. Со временем в местных названиях: Зеленая Дубрава, Непрядва, Дон, Красный холм, Татинские броды, в местных легендах и преданиях накапливалась и передавалась из поколения в поколение народная память о Куликовской битве.

В конце XVII века на легендарной территории возникает поселение в селе Монастырщино. Здесь, на месте легендарных братских могил русских воинов, строится деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которым отмечен день знаменательной битвы.

По некоторым данным первый русский император Петр I, наблюдая за строительством шлюзов на Иван-Озере, посетил место сражения 1380 г. и заложил основы сохранения памятников Куликовской битвы – повелел охранять от вырубки многовековые дубы Зеленой Дубравы.

В XIX в. по инициативе тульских помещиков и представителей властей поднимается вопрос об увековечении памяти героев Мамаева побоища. Продолжение

Продолжение

Познавательную экскурсию по территории музея нам провел руководитель музейного комплекса «Куликово Поле» — Олег Вронский.

Экскурсия началась с архитектуры музея, которую создавали с учетом истории и современности и местности, где находится музей. В итоге получилось место в котором угадывается и древнерусское строение, и военная история места. Все это вписано в природный ландшафт так, чтобы зрители находясь здесь, почувствовали масштаб происходящего в 1380 г. на этом огромном пространстве поля и леса.

Внутри музея мы, конечно, остановились на Ратных полях, которые открывают экспозицию музея.

Пройдя вглубь можно познакомится с художественными работами, на которых изображены главные участники битвы: Дмитрий Донской и Пересвет, Мамай.

В. Маторин «Дмитрий Донской»

П. Рыженко «Победа Пересвета»

В. Маторин «Хан Мамай»

Конечно, есть в зале и икона святого Сергия Радонежского.

Хранит музей и подлинные реликвии Куликова поля.

Монета дирхем. Золотая Орда, Джанибек-хан, чекан Гюлистан 753 г.х. (1352-1353)

Створка креста-энколпиона «Святые князья Борис и Глеб. Избранные святые»

Створка креста-энколпиона «Богоматерь Купятицкая. Избранные святые»

Створка иконки-энколпиона «Крещение Господне»

Амулет-змеевик «Святые Косьма и Дамиан»

В отдельном зале можно с помощью современных технологий «перенестись» в самую гущу битвы.

На нижнем этаже можно познакомиться с картой-макетом битвы и увидеть обмундирование воинов обеих армий.

Кроме того здесь размещены литературные и исторические описания битвы.

Завершается посещение музея на Смотровой площадке, на которой можно остаться наедине с Полем, хранящим пульсирующую историю, полную страсти, боли и торжества.

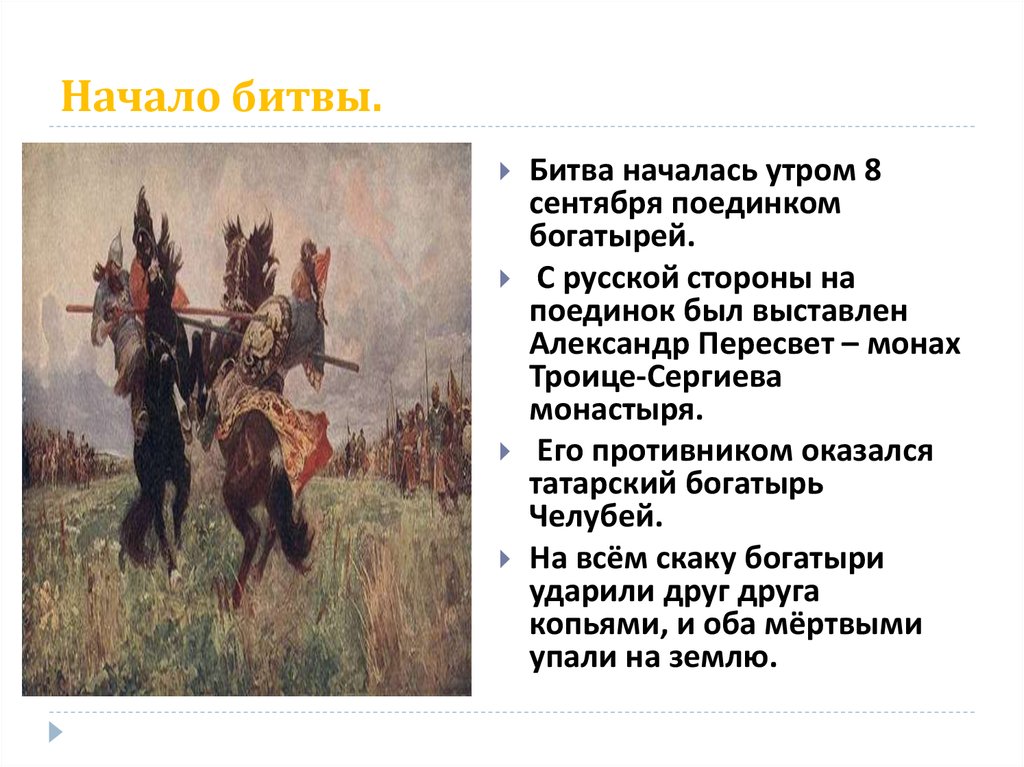

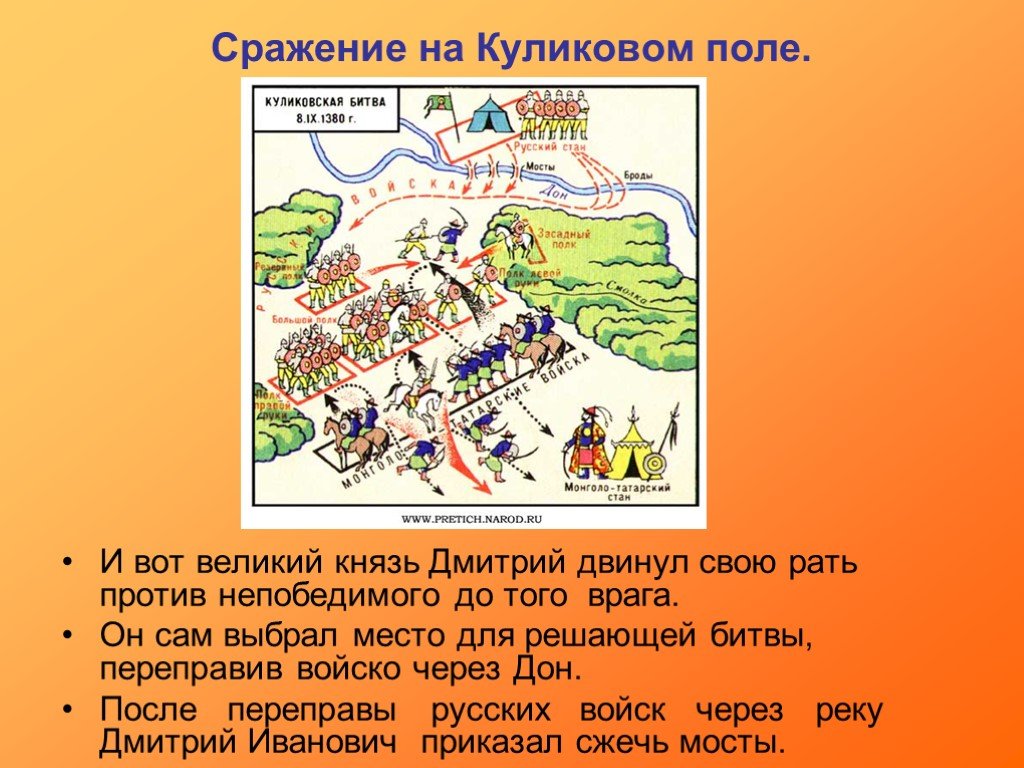

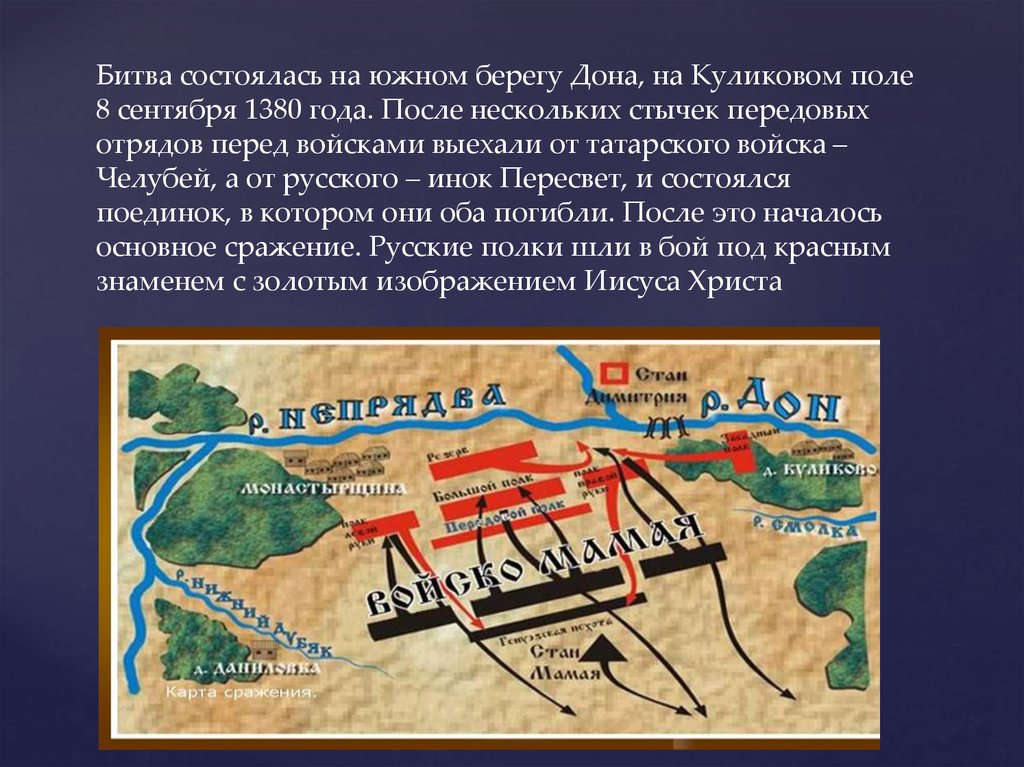

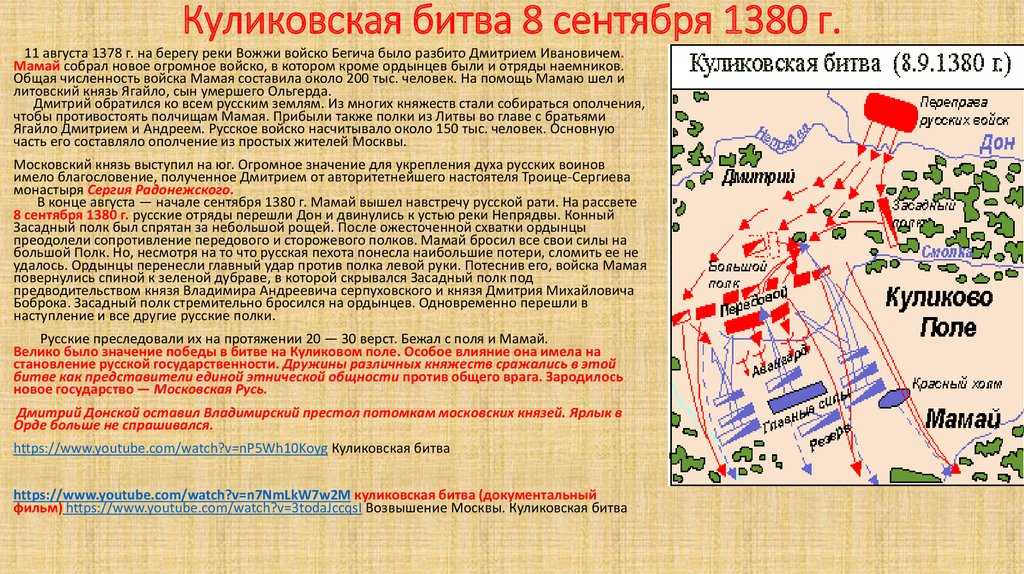

Выбирая место битвы, московский князь Дмитрий Иванович в первую очередь ставил задачу провести фронтальное сражение, не позволив противнику использовать его любимый маневр – обход по флангу и удар в тыл. Русские полки выстроились в трехлинейный порядок. На флангах войско защищали обрывистые, поросшие лесом берега речек Нижний Дубик и Смолка. В урочище Зеленая Дубрава полководец разместил Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин.

Историки делят поле битвы на две неравных части. Одна, меньшая по площади, – место боестолкновения русских и золотоордынских войск. Именно на этом небольшом участке 7 км глубиной и 3 км по фронту, ограниченного с востока балкой реки Смолки и Зеленой Дубравой, а с запада рекой Нижний Дубик и балочной дубравой, и находился эпицентр сражения. Именно здесь шесть веков назад в течение нескольких часов лилась кровь, ломались копья, а сегодня археологи находят реликвии Куликовской битвы.

Историки понимают под полем битвы еще и территорию, на которой находились ратники накануне сражения. В селе Монастырщино стоял лагерь русского войска, недалеко от Красного холма – войска Мамая. Не менее важен для исследователей и маршрут войск – воины Дмитрия Донского накануне битвы устроили переправу через Дон у Татинских бродов, а золотоордынское войско преследовали до реки Красивая Меча. При таком подходе площадь поля Куликовской битвы представляет собой 4х8 км².

В селе Монастырщино стоял лагерь русского войска, недалеко от Красного холма – войска Мамая. Не менее важен для исследователей и маршрут войск – воины Дмитрия Донского накануне битвы устроили переправу через Дон у Татинских бродов, а золотоордынское войско преследовали до реки Красивая Меча. При таком подходе площадь поля Куликовской битвы представляет собой 4х8 км².

Сегодня, оказавшись на месте сражения, мы, к сожалению, видим агроландшафт середины XIX века. Активная распашка земель привела к вырубке лесов, в том числе и знаменитой Зеленой Дубравы. Уничтожение балочных лесов повлекло за собой затягивание оврагов, обмелению Смолки и Нижнего Дубика. Представить картину прошлого позволяют палеоботанические исследования, благодаря которым сегодня восстанавливается исторический ландшафт 1380 г.

Молодые дубки, высаженные на месте Зеленой Дубравы, год за годом набирают силу. Склоны и поля превращаются в бушующее море, лишь только самый красивый из произрастающих на Куликовом поле ковылей – перистый ковыль – распустит свои пушистые белые ости. Сотрудники музея-заповедника пядь за пядью возрождают реликтовые участки ковыльных степей и редких для Тульской области степных растений.

Сотрудники музея-заповедника пядь за пядью возрождают реликтовые участки ковыльных степей и редких для Тульской области степных растений.

Сайт музея-заповедника

Книги, изданные в разные годы музеем

Почитать о битве и ее значении:

ПУТЬ НА КУЛИКОВО ПОЛЕ

Куликовская битва

Обзор компании | А3В

Обзор компании

ООО «А3В » — ведущая российская компания в области интеграции профессиональных аудиовизуальных систем, в первую очередь для музеев, досуга и привлечения посетителей, с подтвержденным послужным списком успешно реализованных проектов. Мы предоставляем полный спектр услуг, включая техническое проектирование, управление проектами, проектирование и поддержку AV-систем и продуктов.

Мы можем сотрудничать с заказчиками на любой стадии разработки проекта. Наша цель — развивать прочные отношения, работая в партнерстве с нашими клиентами и поставщиками, а также всеми другими участниками проекта. Мы тесно сотрудничаем со специалистами в области информационных технологий и строительства, дизайнерами и архитекторами, чтобы удовлетворить конкретные потребности наших клиентов. Нашей командой движет желание сдвинуть границы с помощью инноваций и открыть новые возможности. Мы добросовестно выполняем проекты в срок и в рамках бюджета по всей России и странам СНГ.

Мы тесно сотрудничаем со специалистами в области информационных технологий и строительства, дизайнерами и архитекторами, чтобы удовлетворить конкретные потребности наших клиентов. Нашей командой движет желание сдвинуть границы с помощью инноваций и открыть новые возможности. Мы добросовестно выполняем проекты в срок и в рамках бюджета по всей России и странам СНГ.

У нас большой опыт программирования систем на базе Alcorn McBride, Dataton Watchout, CUE и Medialon.

Крупнейшие проекты, над которыми наша компания успешно работала за последние несколько лет:

Планетарий города Москвы, Музей Урания (Москва)

Русский музей. Мультимедийный центр (Санкт-Петербург)

Музей-панорама Бородинская битва (Москва)

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник (В. Новгород)

Государственный военно-исторический музей-заповедник Куликово поле (Тула)

Музей современной белорусской государственности (Минск, Беларусь)

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Музей истории шоколада и какао (Москва)

ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Москва)

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (Москва)

Международный центр Финансово-экономическое развитие (Москва)

Если у вас есть потребность в проектировании, управлении проектами, интеграции AV-систем, консультациях, установке и профилактическом обслуживании, свяжитесь с нами:

1, 2-й Кабельный проезд

Москва 111024

Россия

Тел/Факс: 7 (495) 646-0595

E-mail: info@a3v. ru

ru

Наш успех зависит от очень талантливых людей. Наши инженеры умны и изобретательны. Мы всегда открыты для новых идей и будем рады обсудить сотрудничество на взаимовыгодной основе. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Все зарегистрированные товарные знаки, товарные знаки и логотипы на этом сайте являются собственностью их соответствующих владельцев.

Членство в ассоциации

A3V является членом Ассоциации тематических развлечений (TEA). TEA — это международная некоммерческая ассоциация, представляющая ведущих мировых создателей, разработчиков, дизайнеров и производителей привлекательных мест и впечатлений.

Профессиональные награды и признание

В 2011 году наша компания была награждена премией ProIntegration Awards в области профессионального аудио- и видеооборудования и системной интеграции в номинации «Лучшее решение для объектов культуры, досуга и отдыха» за Московский Планетарий , Музей Урании, и мы попали в шорт-лист премии EMEA InAVation Awards 2012 с тем же проектом.

В 2012 году мы вошли в шорт-лист премии ProIntegration Awards за работу над музеем-панорамой «Бородинская битва».

Профили проектов

Вот лишь небольшая часть проектов, демонстрирующих различные аспекты технологий и интеграционных решений, которые мы предлагаем нашим клиентам. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы заинтересованы в просмотре большего количества проектов или различных типов работ.

Алкорн Макбрайд доставляет для Музея Московской железной дороги

Московский планетарий, музей Урания

Музей-панорама «Бородинская битва»

Полет над городом

Выставка «Прорыв»

360 Светодиодный экран на стадионе ФК «Краснодар»

4

4

4 Вот некоторые из наших предпочтительных производителей, с которыми нам нравится работать

Объявление набора научных сотрудников по украиноведению на 2021-2022 гг.

Украинский научно-исследовательский институт при Гарвардском университете приветствует шесть научных сотрудников на 2021-2022 учебный год. Приостановлено во время COVID-19Ожидается, что этой осенью программа стипендий полностью возобновится, и в кампус прибудут ученые, которым изначально были предоставлены стипендии на 2020-2021 учебный год. HURI продолжит отслеживать и соблюдать руководящие принципы университета и правительства в отношении поездок и личных мероприятий, адаптируясь к обстоятельствам.

Мы поздравляем наших новых стипендиатов и надеемся извлечь уроки из их исследований. Их проекты, охватывающие историю, литературу, музыковедение и религию, являются свидетельством богатства и разнообразия украиноведения.

Узнайте больше о наших академических стипендиях в области украиноведения.

Дмитрий Галавач

Михайчук научный сотрудник | Весна 2022 г.

Исследовательский проект

Изменение наций: демографическая политика и советизация в польско-украинском приграничье, 1944-1948 гг.

Галавач исследует один из крупнейших советских проектов социальной инженерии — польско-советский обмен населением в 1944–1948 годах, когда почти два миллиона человек были изгнаны с родных мест. Его исследовательский проект рассматривает три области польско-советского приграничья: Литву, Беларусь и Украину. Варьирование результатов обмена населением создало естественный эксперимент, который позволяет исследовать важность различных факторов национальной гомогенизации: советской политики, этнических конфликтов, последствий войны, долгосрочных исторических тенденций и разделения между городом и деревней. . Проект исследует, как менялся советский режим во время войны, как происходило разделение национально разнородных слоев населения и какую роль этнографические знания сыграли в послевоенном переустройстве наций.

Краткая биография

Дмитрий Галавач — историк современной Украины и Центральной и Восточной Европы. Его исследовательские интересы включают нации и национализм, а также влияние войны на общество. Защитил кандидатскую диссертацию. защитил диссертацию в Принстонском университете в 2019 году. До прихода в Гарвард он был научным сотрудником Петра Яцика в Университете Торонто.

Защитил кандидатскую диссертацию. защитил диссертацию в Принстонском университете в 2019 году. До прихода в Гарвард он был научным сотрудником Петра Яцика в Университете Торонто.

интересы исследования

Советская и украинская история, нации и национализм, влияние войны на общество, империя.

Сусана Торрес Прието

Научный сотрудник HURI | Осень 2021

Исследовательский проект

Киевские истоки московской имперской идеологии

Моя рабочая гипотеза заключается в том, что корни московской имперской идеологии, вдохновленной иудейской политической теорией, восходят к Киевской Руси, а точнее к тому моменту, когда во вновь созданном государстве возникают два тяжелых политических кризиса: с одной стороны борьба за легитимность между несколькими ветвями династии Рюриковичей; с другой — возрастающая угроза, исходящая из восточных степей, которая достигла своего драматического апогея с приходом монголов в 1237 г. С этого времени и даже раньше, вплоть до поражения монголов на Куликовом поле в 1380 г., которое также ознаменовало В связи с окончательным переходом власти от южных к северным княжествам иудейская политическая теория предлагала правящим князьям две важные идеи: во-первых, путь к сакральной легитимации через демонстрацию выбора Богом своей династии, а значит, и своей земли, в случае прямая связь между Богом и его новоизбранной династией или царством была установлена убедительно; во-вторых, уверенность в божественной защите новоизбранной Им земли от внешних, нехристианских врагов.

С этого времени и даже раньше, вплоть до поражения монголов на Куликовом поле в 1380 г., которое также ознаменовало В связи с окончательным переходом власти от южных к северным княжествам иудейская политическая теория предлагала правящим князьям две важные идеи: во-первых, путь к сакральной легитимации через демонстрацию выбора Богом своей династии, а значит, и своей земли, в случае прямая связь между Богом и его новоизбранной династией или царством была установлена убедительно; во-вторых, уверенность в божественной защите новоизбранной Им земли от внешних, нехристианских врагов.

Поскольку политическая идеология Второго Иерусалима глубоко укоренена в ветхозаветной политической идеологии, выраженной в цитатах некоторых пророков и из определенных книг, моя гипотеза состоит в том, что, изучая встречаемость и значение библейских цитат в литературных произведениях Киевской Руси, мы могли отображать актуальность такой идеологии в диахронической перспективе.

Краткая биография

Сусана Торрес Прието — доцент гуманитарных наук Университета IE (Сеговия). Почти пятнадцать лет активно занимается средневековой славянской литературой. Она защитила кандидатскую диссертацию по средневековой героической поэзии в 2005 году, в основном по ее анализу в более широкой истории идей, а также по переводам с греческого на славянский язык.

Почти пятнадцать лет активно занимается средневековой славянской литературой. Она защитила кандидатскую диссертацию по средневековой героической поэзии в 2005 году, в основном по ее анализу в более широкой истории идей, а также по переводам с греческого на славянский язык.

интересы исследования

Средневековая славянская литература, героическая литература на средневековом славянском языке, апокрифические евангелия на славянском языке, имперские идеологии и история идей и ментальностей

Матиас Кальтенбруннер

Научный сотрудник HURI | Осень 2021

Исследовательский проект

Глобально связанная деревня: украинская история миграции

Какая аналитическая база нам нужна для изучения сел, сформированных интенсивными и длительными миграционными процессами? Я занимаюсь этим вопросом, исследуя кластер западноукраинских сел в течение 20-го века.

Мигранты и немигранты были тесно связаны между собой многочисленными сетями. После короткого периода оседлости в провинциях канадских прерий произошел резкий переход к тому, что я называю «предполагаемой временной миграцией» или «американизацией» еще в 1903 году. Возвращались в основном мужчины, холостые и женатые. и так далее и, таким образом, создали прочные и устойчивые сети с теми, кто остался позади. Денежные переводы, отправленные обратно в деревни, играли важную роль даже после того, как Канада закрыла свои двери для мигрантов в 1930. Создание в 1955 году прямой службы посылок позволило мигрантам возобновить свои прежние экономические функции, отправляя немигрантам вместо денег текстиль (в частности, платки).

После короткого периода оседлости в провинциях канадских прерий произошел резкий переход к тому, что я называю «предполагаемой временной миграцией» или «американизацией» еще в 1903 году. Возвращались в основном мужчины, холостые и женатые. и так далее и, таким образом, создали прочные и устойчивые сети с теми, кто остался позади. Денежные переводы, отправленные обратно в деревни, играли важную роль даже после того, как Канада закрыла свои двери для мигрантов в 1930. Создание в 1955 году прямой службы посылок позволило мигрантам возобновить свои прежние экономические функции, отправляя немигрантам вместо денег текстиль (в частности, платки).

Чтобы полностью понять это явление, необходимо синтезировать миграцию и историю деревни, стремясь к «микроистории деревни, связанной с глобальными связями». Таким образом, деревня воспринимается как реляционное социальное пространство, состоящее из сетей между мигрантами и немигрантами.

Краткая биография

Маттиас Кальтенбруннер — научный сотрудник Центра украинского и канадского фольклора Куле при Университете Альберты, Канада. С 2015 по 2019 год он был доцентом Института восточноевропейской истории Венского университета, Австрия.

С 2015 по 2019 год он был доцентом Института восточноевропейской истории Венского университета, Австрия.

интересы исследования

история Украины и Восточной Европы 19-20 веков; миграционная история; мировая история; история Второй мировой войны

Рутгер Хелмерс

Научный сотрудник HURI | Весна 2022 г.

Исследовательский проект

Украина и музыка Российской империи: империя, нация и провинция в музыкальных репрезентациях и дискурсе, 1863-1917 гг.

Музыкальная культура царской империи была богата произведениями, демонстрирующими увлечение Украиной и украинской культурой. Конец девятнадцатого и начало двадцатого веков породили обширный репертуар сочинений, начиная от фортепианных произведений с использованием народных мелодий и заканчивая операми на украинские повести Гоголя. Это включало композиторов, изучавших один и тот же или похожий материал с разных точек зрения и с разными целями, от Николая Лысенко, который создавал произведения для украинской публики, предназначенные для выражения специфически украинской музыкальной культуры, до Петра Чайковского или Николая Римского-Корсакова, которые работали в имперских столиц и чью продукцию принято понимать как вклад в русскую национальную традицию.

Период, когда украинская тематика стала обычным явлением в оперной и концертной музыке, совпадает с репрессивными мерами государства, направленными на сдерживание украинофильской активности. Следовательно, культивирование украинских тем и стилей неизбежно политизировалось.

Опираясь на недавние исследования украинской и имперской культурной политики девятнадцатого века, я предлагаю подробный анализ этих репертуаров и их восприятия, чтобы лучше понять, как понятие национальной культуры и отношения между Россией, Украиной и Empire были поняты и учтены в музыкальной жизни конца девятнадцатого и начала двадцатого веков.

Краткая биография

Рутгер Хелмерс — доцент кафедры музыковедения Амстердамского университета, а ранее работал лектором и исследователем в университетах Радбауд, Неймеген и Утрехт. Его основная сфера интересов — музыкальная жизнь девятнадцатого века в Российской империи с упором на оперу, национализм и путешествия. Его текущее исследование касается музыкальных репрезентаций Украины в русской и украинской музыке, над которыми он будет работать во время своего пребывания в Гарварде в качестве научного сотрудника HURI весной 2022 года. Он является автором Недостаточно русского? Национализм и космополитизм в русской опере девятнадцатого века (Рочестер, штат Нью-Йорк: University of Rochester Press, 2014), наряду с материалами для Music & Letters , Oxford Handbook of the Operatic Canon и других научных СМИ. Предстоящие публикации включают материалы для Cambridge History of Statehood and Nationalism и Čajkovskij-Studien . Он был редактором журнала De Moderne Tijd 9.0142 ( Modern Times: The Low Country, 1780-1940 ) с 2015 года и был членом правления KVNM (Королевского общества истории музыки Нидерландов) с 2016 по 2019 год.

Он является автором Недостаточно русского? Национализм и космополитизм в русской опере девятнадцатого века (Рочестер, штат Нью-Йорк: University of Rochester Press, 2014), наряду с материалами для Music & Letters , Oxford Handbook of the Operatic Canon и других научных СМИ. Предстоящие публикации включают материалы для Cambridge History of Statehood and Nationalism и Čajkovskij-Studien . Он был редактором журнала De Moderne Tijd 9.0142 ( Modern Times: The Low Country, 1780-1940 ) с 2015 года и был членом правления KVNM (Королевского общества истории музыки Нидерландов) с 2016 по 2019 год.

интересы исследования

Музыка, национальная идентичность, Российская империя, Украина, национализм

Торнике Метревели

Научный сотрудник HURI | Весна 2022 г.

Исследовательский проект

Сентиментальное Православие в Украине

Этот книжный проект исследует, казалось бы, нелогичную динамику местных реакций на организационные разногласия между основными православными церквями Украины. В центре внимания данного исследования находятся межконфессиональные переходы от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) к Киевскому Патриархату, а затем между Православной Церковью Украины (ПЦУ) и УПЦ МП.

В центре внимания данного исследования находятся межконфессиональные переходы от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) к Киевскому Патриархату, а затем между Православной Церковью Украины (ПЦУ) и УПЦ МП.

Проект использует культурсоциологический подход и исследует процессы производства и передачи смысла в контексте двух конфликтующих элитарных дискурсов: Русского мира и Единого Государства-Единой Церкви. В этнографическом отчете о том, как эти дискурсы практикуются на низовом уровне, книжный проект раскрывает, почему прихожане обычно переходят из одной церкви в другую и при каких обстоятельствах они остаются верными или даже воздерживаются от участия в религиозной жизни.

В рукописи изложены три объяснительных фактора, побудивших прихожан перейти или остаться в приходе или воздержаться от приходской жизни. Важным вкладом этого книжного проекта является концепция сентиментальной ортодоксии, которую авторы придумывают, чтобы объяснить, почему эти конфликтующие дискурсы не приводят к бурным местным реакциям во времена организационного недовольства и поляризующей риторики. Сентиментальная ортодоксия представляет собой набор формальных и неформальных отношений и практик между прихожанами и священниками, обусловленный аффективной привязанностью к личности религиозных деятелей (священников), символическим значением и историей церковных зданий, родственными связями внутри и между членами религиозной общины, а также характер коммеморативных практик религиозного места.

Сентиментальная ортодоксия представляет собой набор формальных и неформальных отношений и практик между прихожанами и священниками, обусловленный аффективной привязанностью к личности религиозных деятелей (священников), символическим значением и историей церковных зданий, родственными связями внутри и между членами религиозной общины, а также характер коммеморативных практик религиозного места.

Краткая биография

Торнике Метревели — исследователь с докторской степенью в области христианства, национализма и популизма в Лундском университете. Он получил докторскую степень по социологии в Бернском университете (2017 г.), где работал под руководством выдающегося Кристиана Йоппке. До переезда в Лунд Метревели получил постдокторскую стипендию GFF в Университете Санкт-Галлена (Швейцария), стипендию Швейцарского национального научного фонда в Гарвардском центре Дэвиса (2016-17 гг.), стипендию OSF в Лондонской школе экономики (LSE) и Палата общин (парламент Великобритании). Метревели изучает национализм (магистр националистических исследований Эдинбургского университета) с исследовательскими интересами на пересечении национализма и религии в географических пространствах бывшего Советского Союза и Югославии. Его первая книга, 9 0139 Православное христианство и политика перехода (2021, Лондон: Routledge) обсуждает, как православное христианство участвовало и влияло на политические переходы в Украине, Сербии и Грузии после краха коммунизма. Кроме того, Метревели является главным исследователем (PI) трех международных исследовательских проектов, финансируемых Центром управления и культуры в Европе/Университета Санкт-Галлена: «Коронавирус: новое испытание (амент) православного христианства» (2021–2021 гг.). 22), в которой рассматривается реакция православных церквей на глобальную пандемию, «Территориальность Грузинской православной церкви» (2021 г.) и «Религия и войны 21 века: сопоставление нарративов, исследование причинных факторов, понимание телеологии».

Метревели изучает национализм (магистр националистических исследований Эдинбургского университета) с исследовательскими интересами на пересечении национализма и религии в географических пространствах бывшего Советского Союза и Югославии. Его первая книга, 9 0139 Православное христианство и политика перехода (2021, Лондон: Routledge) обсуждает, как православное христианство участвовало и влияло на политические переходы в Украине, Сербии и Грузии после краха коммунизма. Кроме того, Метревели является главным исследователем (PI) трех международных исследовательских проектов, финансируемых Центром управления и культуры в Европе/Университета Санкт-Галлена: «Коронавирус: новое испытание (амент) православного христианства» (2021–2021 гг.). 22), в которой рассматривается реакция православных церквей на глобальную пандемию, «Территориальность Грузинской православной церкви» (2021 г.) и «Религия и войны 21 века: сопоставление нарративов, исследование причинных факторов, понимание телеологии». (2022-24).

(2022-24).

интересы исследования

Социология религии, национализм, социальная теория, Украина, Грузия, православные церкви

Богдан Токарский

Михайчук научный сотрудник | Весна 2022 г.

Исследовательский проект

«Фрагмент целостности»: становление себя в творчестве Василия Стуса

В основе моего книжного проекта произведения Василия Стуса (1938-1985), одного из самых сложных и утонченных украинских поэтов ХХ века, советского диссидента и узника ГУЛАГа. Мой проект предлагает первое всестороннее исследование новаторского исследования субъективности в поэзии Стуса. Фрагмент Целостности исследует уникальную концепцию поэта о себе как самопроминании (несовпадении себя), которая постоянно находится в пути между платонизмом и экзистенциализмом, модернизмом и постмодернизмом, романтизмом и феноменологией, барокко и ГУЛАГ. С этой точки зрения я стремлюсь показать вклад Стуса в мировую литературу и подчеркнуть его ключевое положение в ландшафте модернистской европейской поэзии и советской диссидентской литературы. Опираясь на обширные архивные материалы и различные жанры сочинений Стуса, мое чтение исследует новаторский язык поэта, его оригинальное использование метафор и самообращения, а также рассматривает Стуса с точки зрения медицинских гуманитарных наук (применение психоаналитической теории, неврологии, психиатрии) и феноменология.

Опираясь на обширные архивные материалы и различные жанры сочинений Стуса, мое чтение исследует новаторский язык поэта, его оригинальное использование метафор и самообращения, а также рассматривает Стуса с точки зрения медицинских гуманитарных наук (применение психоаналитической теории, неврологии, психиатрии) и феноменология.

Краткая биография

Богдан Токарский — литературовед, специализирующийся на украинской литературе ХХ века и современной литературе, с исследовательским интересом в области пересечения поэзии, философии и психологии. Он защитил докторскую диссертацию о поэзии советского поэта-диссидента Василия Стуса в Кембриджском университете, где также преподавал в качестве аффилированного лектора украинистики. Был стипендиатом Prisma Ukraїna в Forum Transregionale Studien в Берлине и стипендиатом URIS в Базельском университете. Он также организовал и участвовал в ряде поэтических, театральных, переводческих и культурно-дипломатических проектов. В настоящее время Токарский работает старшим научным сотрудником в Потсдамском университете в рамках проекта «Europäische Zeiten/European Times».