Содержание

Русские летописи о варягах и руси

Средние века

Русские летописи о варягах и руси

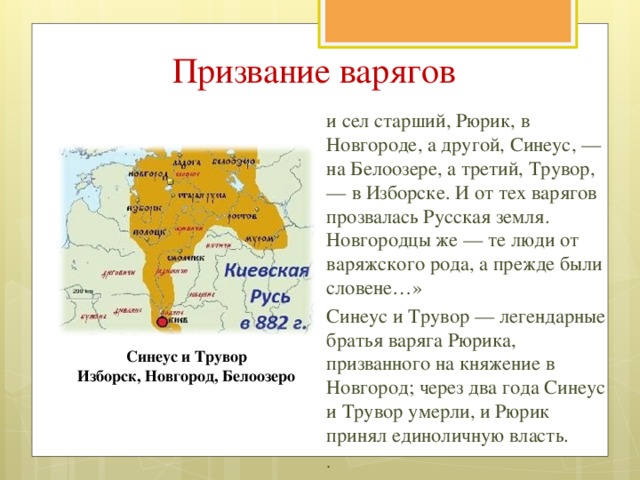

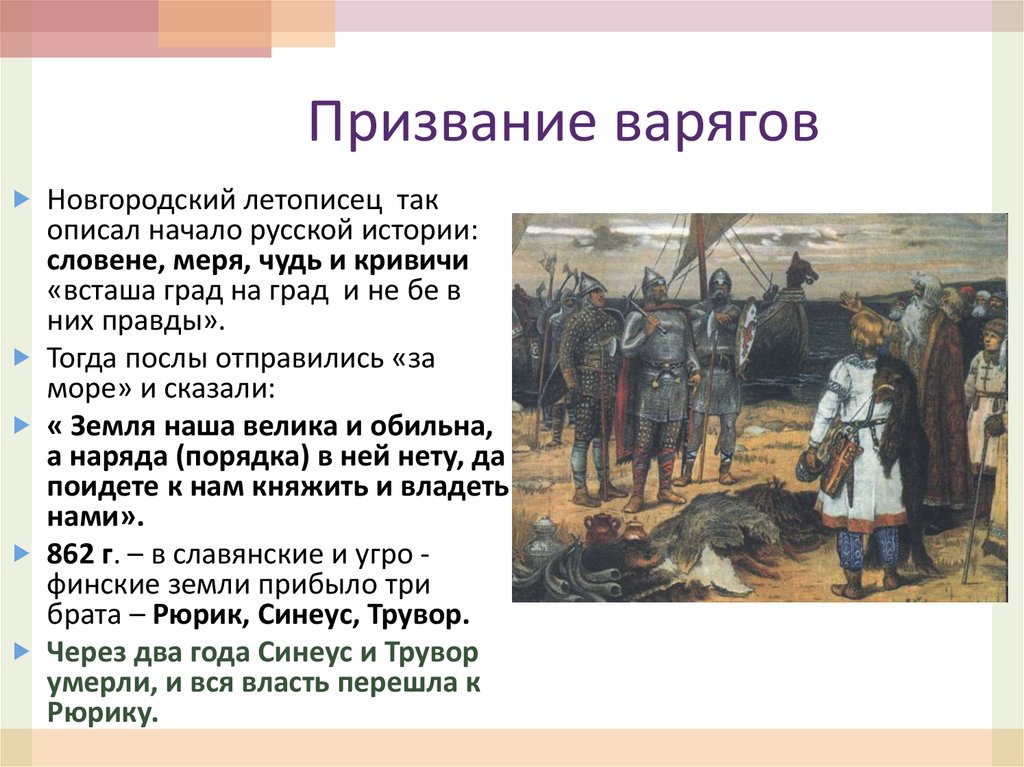

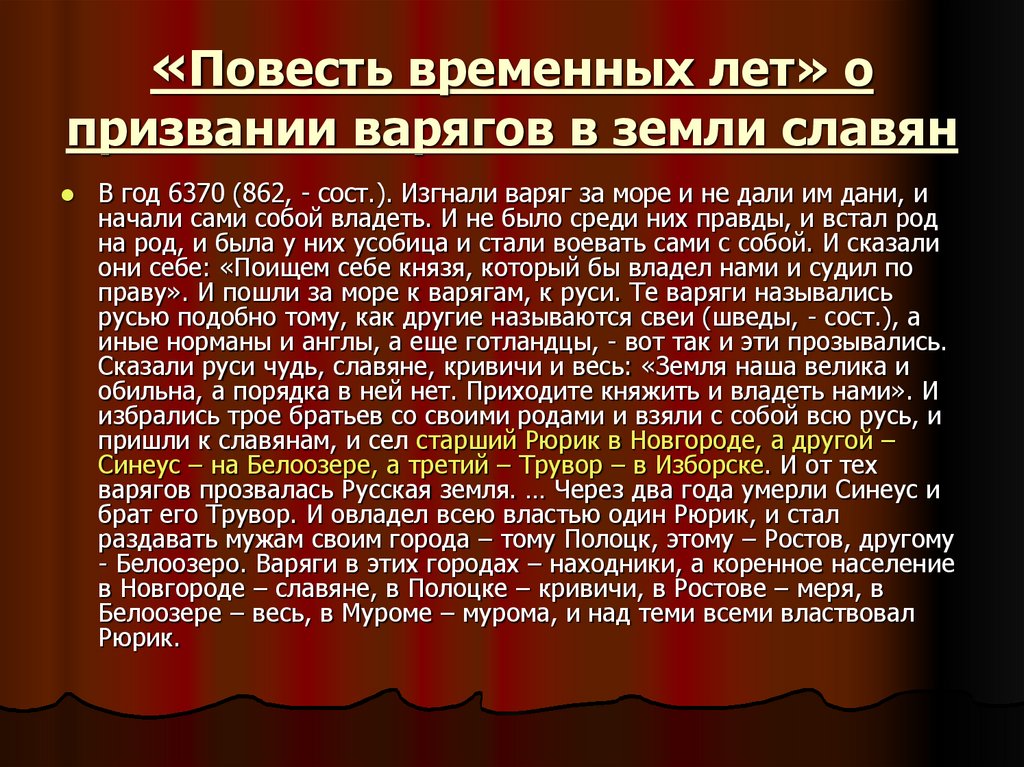

Под 859 годом «Повесть временных лет» сообщала: «Имаху дань варязи изъ заморья на чюди и на словѣнех, на мери, на вьсѣхъ и кривичѣхъ. А козари имаху на полянѣх и на сѣверѣх, и на вятичѣхъ»; через три года летописец добавил: «Изъгнаша варяги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами в собѣ володѣти, и не бѣ в нихъ правды, и въста родъ на родъ, и /…/ рѣша сами в себѣ: «Поищемъ собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и судилъ по праву». И идоша за море къ варягомъ, к руси. Сице бо ся зваху тьи варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии готе, тако и си» (Повесть временных лет…, С.18). «Повесть» никак не объясняет, почему славяне изгнали варягов-норманнов, требовавших дани, и затем вместо них призвали других варягов, по имени русь, чтобы те установили справедливую власть. При этом варягов-русь призвали только новгородцы.

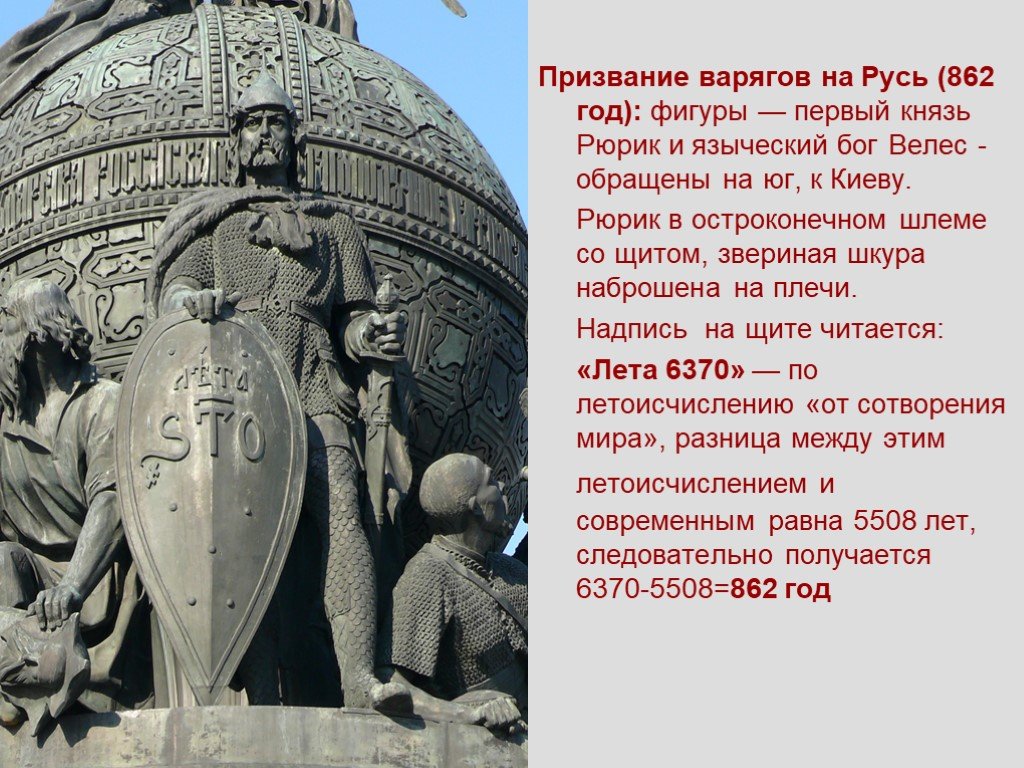

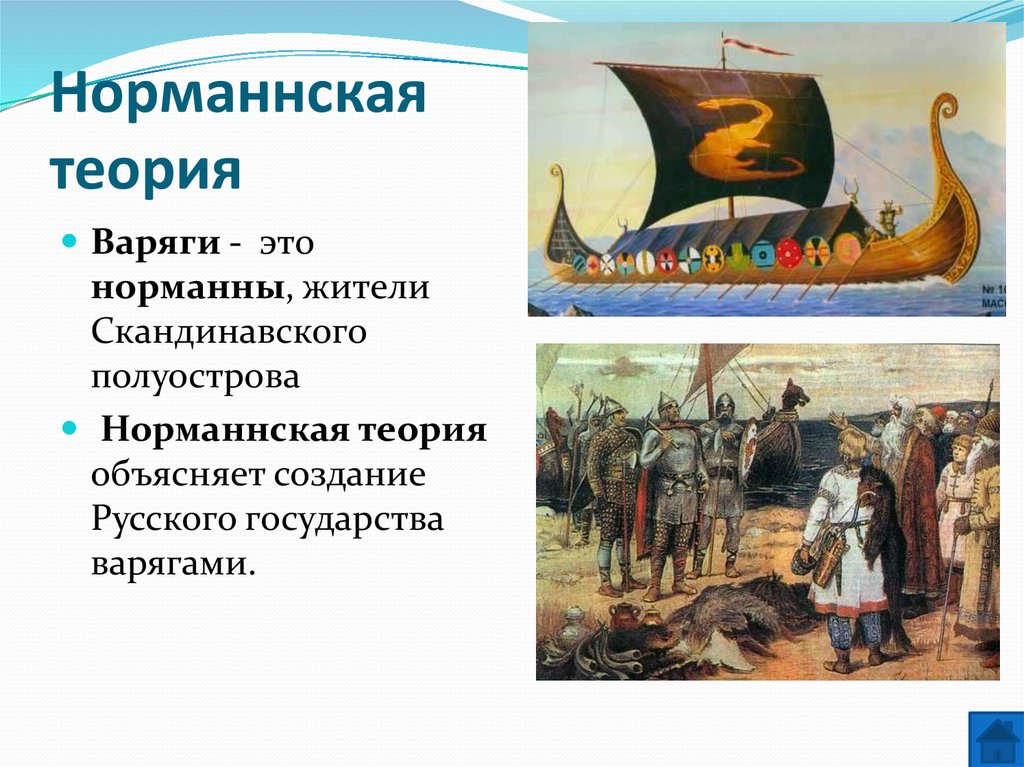

Призвание варягов. Худ. В. М. Васнецов. 1913 г.

С. Ф. Платонов заметил по поводу этих сообщений: «сильное племя русь воевало с греками на 20 лет раньше», а значит «год основания княжества в Новгороде летописью указан неточно». Более того, «греки не смешивали знакомое им племя русь с варягами; также и арабы, торговавшие на Каспийском побережье, знали племя русь и отличали его от варягов, которых они звали «варангами». Стало быть, летописное предание, признав русь за одно из варяжских племён, сделало какую-то ошибку /…/» (Платонов С.Ф. Учебник русской истории. Буэнос-Айрес: Изд-во Владимира Лашевича и брата, 1945, С.18). Далее он указал на противоречие в летописных сведениях: «Среди Днепровских славян русь появилась в первой половине IX века, ещё раньше, чем потомство Рюрика перешло княжить из Новгорода в Киев /…/» (Там же. С.19).

Это сказание уже три столетия вызывает споры. Нет оснований принимать династическую легенду о трёх братьях, основавших древнерусское государство, за историческое событие. Д.И.Иловайский отметил сходство: «между нашею летописною легендою о призвании трех Варягов и Видукиндовым сказанием о призвании в Британию двух воевод, Генгиста и Грозы, основателей Англо-саксонского государства. Послы Бриттов держали почти такую же речь предводителям Саксов, какую славянские послы говорили варяжским князьям. Даже повторяется то же выражение: наша земля велика и обильна (terra lata et spatiosa et omnium rerum copia referta)» (Иловайский Д.И. Начало Руси…, С. 74). Под 898 годом (вместо 863 года) «Повесть временных лет» сообщала о просьбе трёх западнославянских князей к императору Михаилу прислать греческих учителей (посольство в Византию отправил лишь великоморавский князь Ростислав): «Земля наша крѣщена, и нѣсть в нас учитель». Эти слова будто повторяли просьбу о «призвании варягов»: «Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нѣтъ» (Повесть временных лет…, С. 18).

Д.И.Иловайский отметил сходство: «между нашею летописною легендою о призвании трех Варягов и Видукиндовым сказанием о призвании в Британию двух воевод, Генгиста и Грозы, основателей Англо-саксонского государства. Послы Бриттов держали почти такую же речь предводителям Саксов, какую славянские послы говорили варяжским князьям. Даже повторяется то же выражение: наша земля велика и обильна (terra lata et spatiosa et omnium rerum copia referta)» (Иловайский Д.И. Начало Руси…, С. 74). Под 898 годом (вместо 863 года) «Повесть временных лет» сообщала о просьбе трёх западнославянских князей к императору Михаилу прислать греческих учителей (посольство в Византию отправил лишь великоморавский князь Ростислав): «Земля наша крѣщена, и нѣсть в нас учитель». Эти слова будто повторяли просьбу о «призвании варягов»: «Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нѣтъ» (Повесть временных лет…, С. 18).

Киевский летописец вовсе не стремился с исторической точностью передать события, происшедшие два века назад в далёких Новгородских землях и весьма условно воссоздавал их канву. Сказание о «призвании варягов» сходно c легендами о Кие, Щеке и Хориве, о Чехе, Лехе и Русе, о польских Пясте и Попеле. Особенной фантастичностью от них отличалось лишь история о рождённом от морского чудища основателе меровингской династии во Франции.

Сказание о «призвании варягов» сходно c легендами о Кие, Щеке и Хориве, о Чехе, Лехе и Русе, о польских Пясте и Попеле. Особенной фантастичностью от них отличалось лишь история о рождённом от морского чудища основателе меровингской династии во Франции.

Вопреки греческим источникам русь в «Повести» отождествляется не с «народом рос», а с «варягами», при этом под 898 годом летописец добавляет: «А словѣнескъ языкъ и рускый одинъ. От варягъ бо прозвашася русью, а пѣрвѣе бѣша словѣне; аще и поляне звахуся, но словѣньская рѣчь бѣ» (Там же. С.23). Эти слова в сочетании с предыдущими кажутся нагромождением бессмыслицы: «/…/ от тех варягъ прозвашася руская земля, новугородьци, ти суть людье от рода варяжьска, прѣжде бо бѣша словѣне» (Там же. С. 18). Происхождение новгородских словен «от рода варяжска» получает объяснение лишь в том случае, если и варяги, и русь являлись славянами по происхождению. Нижеизложенные предположения можно обосновать лишь на совокупности исторических событий и на косвенных доказательствах.

В середине VIII века норманны начали вторгаться в северорусские земли, как и на другие побережья Балтики. Они основали Ладогу и начали взимать дань с окрестных словен. Почти безоружные селяне призвали на помощь отряды волжских русов и превратили свои селения в города «крепости». Видимо, потому шведы впоследствии стали называть Русь Gårdarike «страна городов». После осад и столкновений, длившихся столетие, русам удалось заключить мир с норманнами, осевшими в Приладожье. Они предложили им объединиться в смешанных военных дружинах, возглавить их, выбрать своих вождей для управления пограничными городами-крепостями и стать защитниками славян от пришлых скандинавов. Вместо поборов с местного населения русы призвали соседей-норманнов начать совместные походы в Византию и Персию.

Следуя «Повести временных лет», можно предположить, что в 859 году новгородцы изгнали пришлых варягов, которые попытались взимать дань «с чуди, словен, мери, веси и кривичей» и призвали на помощь отряды варягов, уже давно живших у Ладожского озера и объединившихся с военными дружинами русов. Для этого не нужно было плыть в Швецию. Послы словен отправились «к варягам, к руси» не «за море», а «на море» — к Ладоге, превышающей размерами Финский залив. Переговоры оказались весьма успешны.

Для этого не нужно было плыть в Швецию. Послы словен отправились «к варягам, к руси» не «за море», а «на море» — к Ладоге, превышающей размерами Финский залив. Переговоры оказались весьма успешны.

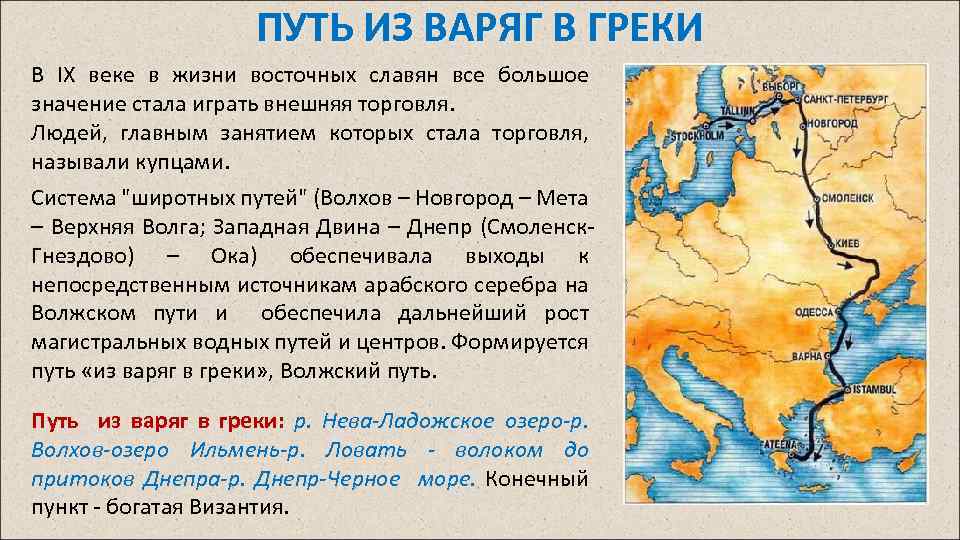

Предположительно, именно русы показали варягам волоки и речные пути до Днепра и Волги, помогли устроить стоянки в их верховьях. В конце IX века варяги и русы совместно основали Рюриково городище на Волхове и Тимирёво на Волге, в начале Х века Гнёздово на Днепре. Драккары плыли к югу и обратно вместе с ладьями. Русы являлись проводниками и переводчиками, снабжали скандинавов пропитанием в славянских землях и защищали от степных кочевников. Так возникли волжский торговый путь через Булгарию и Хазарию до Арабского халифата, а затем — путь «из варяг в греки».

Неукротимые скандинавы, местные, а затем и пришлые, превратились в союзников русов и словен. Не сохранилось никаких сведений о войнах и завоеваниях норманнов на Руси. Более того, археологические раскопки показывают, что в IX-XI веках они жили бок о бок со славянами, принимали их язык и легко с ними роднились. В древнерусских землях не было ни одного чисто скандинавского поселения. Для изначально многонациональной Руси, жители которой говорили на одном языке, происхождение варягов, не имело значения. В письменных источниках той поры этноним русь легко соединяли со словами варяг и хакан. Именно так Ибн Даста передаёт имя правителя русов-волынцев из Днепро-Донского междуречья: «Русь имеет царя, который зовется Хакан-русь» (Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах…, С. 35). Д.И.Иловайский предположил, что своим «именем Русь /…/ отличала себя /…/ от прочих Славян, и как бы придавала себе значение высшего, благородного сословия. По крайней мере, этот оттенок особенно заметен в X и XI вв.» (Иловайский Д.И. Начало Руси…, С. 84). Русы славянских пограничий являлись потомственными воинами и разительно отличались от мирных землепашцев.

В древнерусских землях не было ни одного чисто скандинавского поселения. Для изначально многонациональной Руси, жители которой говорили на одном языке, происхождение варягов, не имело значения. В письменных источниках той поры этноним русь легко соединяли со словами варяг и хакан. Именно так Ибн Даста передаёт имя правителя русов-волынцев из Днепро-Донского междуречья: «Русь имеет царя, который зовется Хакан-русь» (Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах…, С. 35). Д.И.Иловайский предположил, что своим «именем Русь /…/ отличала себя /…/ от прочих Славян, и как бы придавала себе значение высшего, благородного сословия. По крайней мере, этот оттенок особенно заметен в X и XI вв.» (Иловайский Д.И. Начало Руси…, С. 84). Русы славянских пограничий являлись потомственными воинами и разительно отличались от мирных землепашцев.

С.Ф.Платонов развил эту мысль: русью назывались славяно-варяжские военные отряды, и само это понятие обозначало «войско, дружина». Он заметил, что в таком значении слово русин встречалось еще в XI веке в краткой редакции «Русской правды» и обозначало дружинника, представителя князя, а названием государства стало лишь к началу XII века. Но ещё раньше этом качестве имя русь «закрепилось за славянским Поднепровьем» (Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб.: Кристалл, 2000, С. 77). Его предположение упускает из вида самоназвание «Русская земля», распространившееся в междуречье Дона и Днепра уже в VIII веке, не отвечает оно и на ключевое замечание Д.И.Иловайского о «варягах, называемых русью»: «Если это были князья только с своим родом, с своею дружиною, в несколько сот, даже в несколько тысяч человек, то как могли они в несколько лет распространить имя Руси от Финского залива до Черного моря и до нижней Волги? /…/ Как могли они так быстро и так основательно обратиться в Славян, не оставив следов ни в языке, ни в каких-либо памятниках?» (Иловайский Д.И. Цит. соч., С. 75).

Но ещё раньше этом качестве имя русь «закрепилось за славянским Поднепровьем» (Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб.: Кристалл, 2000, С. 77). Его предположение упускает из вида самоназвание «Русская земля», распространившееся в междуречье Дона и Днепра уже в VIII веке, не отвечает оно и на ключевое замечание Д.И.Иловайского о «варягах, называемых русью»: «Если это были князья только с своим родом, с своею дружиною, в несколько сот, даже в несколько тысяч человек, то как могли они в несколько лет распространить имя Руси от Финского залива до Черного моря и до нижней Волги? /…/ Как могли они так быстро и так основательно обратиться в Славян, не оставив следов ни в языке, ни в каких-либо памятниках?» (Иловайский Д.И. Цит. соч., С. 75).

Важно понять, как слово варяги вошло в древнерусский язык. Его считают заимствованием из древнесеверогерманского vaeringi (от var «верность, обет, клятва») или из латинского varangus «телохранитель, наемный стражник». Однако прозвище варяги не содержит в основе звука -н-. Фонетически к нему ближе βαράγγοι византийских рукописей, похожее на передачу греческими буквами исходной древнерусской, а не западноевропейских форм. Вероятно, на Руси скандинавское вэринги отождествили с древнерусским варяги, производным от глагола варя́ти «предварять, предупреждать» и родственного диалектному варáчъ «хранитель» (Преображенский А.Г. Цит. соч., Т.I, С.67. Ряд историков считает варягами полабских славян из племени вагров, которых в Средние века на Западе Европы именовали варинами или варингами). Русы прозвали норманнов варягами «предваряющими», поскольку избрали их предводителями в совместных военно-торговых походах. Они первыми вступали в сражения и получали основную добычу от пошлин с иностранцев, торговли и грабежей. Это предположение объясняет путаницу, возникшую в «Повести», где варяги сопоставлялись с русью, а также со свеями, урманами, аньглянами, готами и иными народами, хотя отдельным народом не являлись. Летопись считает народом русь потомков именьковцев, расселившихся среди восточных славян и объединивших их под своим именем, а варягами называет военные отряды обрусевших скандинавов, вместе с русами защищавших от пришлых норманнов окраины славянских земель.

Фонетически к нему ближе βαράγγοι византийских рукописей, похожее на передачу греческими буквами исходной древнерусской, а не западноевропейских форм. Вероятно, на Руси скандинавское вэринги отождествили с древнерусским варяги, производным от глагола варя́ти «предварять, предупреждать» и родственного диалектному варáчъ «хранитель» (Преображенский А.Г. Цит. соч., Т.I, С.67. Ряд историков считает варягами полабских славян из племени вагров, которых в Средние века на Западе Европы именовали варинами или варингами). Русы прозвали норманнов варягами «предваряющими», поскольку избрали их предводителями в совместных военно-торговых походах. Они первыми вступали в сражения и получали основную добычу от пошлин с иностранцев, торговли и грабежей. Это предположение объясняет путаницу, возникшую в «Повести», где варяги сопоставлялись с русью, а также со свеями, урманами, аньглянами, готами и иными народами, хотя отдельным народом не являлись. Летопись считает народом русь потомков именьковцев, расселившихся среди восточных славян и объединивших их под своим именем, а варягами называет военные отряды обрусевших скандинавов, вместе с русами защищавших от пришлых норманнов окраины славянских земель.

В VIII-IX веках норманны и русы нередко враждовали, смешанные варяго-русские отряды распадались, пополнялись то скандинавами, то русами. В летописях воины-русы не раз противопоставлялись воинам-варягам, различие названий «русского» (Чёрного) и «варяжского» (Балтийского) морей сохранялось даже в средневековой письменности. Несомненно, первые киевские князья умело пользовались соперничеством разных по происхождению дружин, попеременно приближали к себе то тех, то других и уравновешивая их притязания.

Под 882 годом летописец сообщал: новгородский князь Олег пришёл в Поднепровье с войском, в котором «поимъ воя многи, варяги, чюдь, словѣни, мерю, весь, кривичи» (Повесть временных лет…, С. 20). В их числе русы не назывались, поскольку именно они к тому времени являлись объединяющей силой войска и всего государства. Захватив Киев, Олег по прозванию «Вещий» (оно являлось переводом его скандинавского имени Hailaga «святой, сведущий»), сумел окончательно объединить варяжские дружины с войском русов из днепро-донского междуречья и так собрать под своей властью основную часть восточнославянских земель. В том же году бывшие в подчинении у Олега «варязи и словѣни и прочи прозвашася русью» (Там же).

В том же году бывшие в подчинении у Олега «варязи и словѣни и прочи прозвашася русью» (Там же).

Вскоре этноним русь, русы в латинизированной форме ruzzi появился в «Баварском географе» (IX в.) (Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные источники IX-XI веков. Тексты, переводы, комментарий. М.: Наука, 1993, С. 7-51). Византийское название страны «Великая Скифь» времён князя Олега уступило место славянскому «Русская земля». Договоры князей Олега в 911 году и Игоря в 944 году с греками именовали русью всех жителей страны, в них не упоминались ни восточнославянские племена, ни варяги. Сторонами договоров выступали «все люди русские» и «все люди греческие» — жители Византии (Памятники русского права. Вып. I. М.: Госиздат, 1952. С. 6-9, 31-35). Это означает, что в течение жизни одного-двух поколений пришедшие вместе с Рюриком норманны без следа растворились в недрах созданного не без их помощи государства. Языком его являлся древнерусский, вобравший в себя множество говоров и важнейшие наречия: северное, западное и южное, испытавшее, по мнению О. Н.Трубачёва, влияние русов «именьковско-волынцевского» происхождения. Общей верой оставалась предхристианская религия Перуна и его земного воплощения, огневидного воскресающего Парены. «Начальная русская летопись» под 907, 945 и 971 годами сообщает, что русы, заключая государственные договоры от имени Великого князя, клялись Перуном и Волосом. Это означало, что верховная власть и военная дружина не желали признавать христианство и вместе с ним зависимость от Византии.

Н.Трубачёва, влияние русов «именьковско-волынцевского» происхождения. Общей верой оставалась предхристианская религия Перуна и его земного воплощения, огневидного воскресающего Парены. «Начальная русская летопись» под 907, 945 и 971 годами сообщает, что русы, заключая государственные договоры от имени Великого князя, клялись Перуном и Волосом. Это означало, что верховная власть и военная дружина не желали признавать христианство и вместе с ним зависимость от Византии.

Август 2019

Глава из книги «Древнерусское предхристианство» (СПб.: Алетейа)

Понравилась статья? Поддержите нас донатом. Проект существует на пожертвования и доходы от рекламы

Варяги — кто это такие (смысл слова) и история призвания варягов на Русь

Обновлено 23 июля 2021 Просмотров: 19 855 Автор: Дмитрий Петров

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. «Что хорошего могут сделать для нас варяги?» – так говорят, когда на руководящие посты назначают людей «со стороны».

Об этих загадочных личностях упоминают любители футбола, о них поют («Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!). Несмотря на популярность, значение этого слова покрыто мраком.

Чтобы его развеять и понять, кто такие варяги, придется запустить машину времени и отправиться в глубь веков. Вперед!

Варяги — что это за люди и смысл слова

Термин «варяги» появился на Руси в XI веке (в Византии и на арабском Востоке он был известен ранее). По версии «Повести временных лет», самой древней из сохранившихся летописей, они сыграли весомую роль в становлении Русского государства.

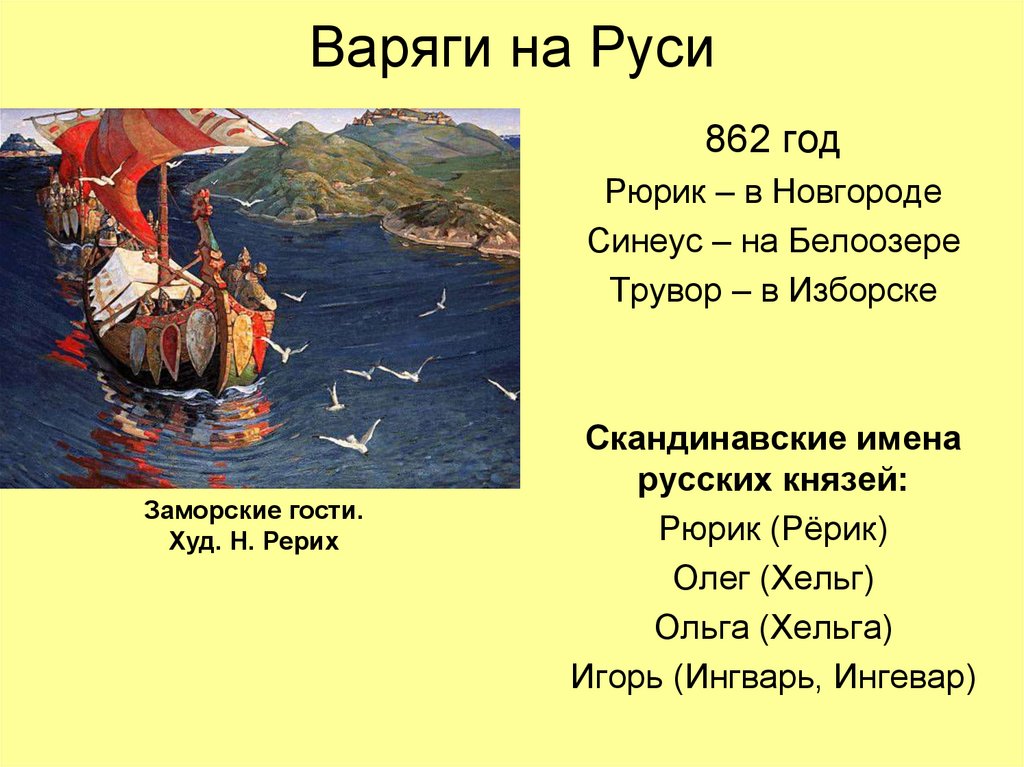

Именно призвание варягов на княжение в Новгород, произошедшее в 862 году, принято считать отправной точкой русской истории.

Смысл слова «варяги» трактуют по-разному:

- В сагах северных народов слово «væringjar» (варяг) появляется в начале XI века в связи с описанием службы скандинавов в Византии.

В этой интерпретации варяги – это воины-наемники, союзники, давшие клятву верности византийскому императору.

Были такие наемники и на Руси: к их помощи прибегнул князь Игорь в походе 943 года. Варяжская дружина помогла Владимиру Святославичу захватить в 979 году Киевский престол.

- Это общее название тех, кто занимался морским разбоем (от varg — «волк», «разбойник»).

- Варяг – это удалой купец, иногда трудноотличимый от разбойника. В пользу этой версии говорит слово «варяжить», сохранившееся в русском лексиконе. В императорской России оно означало «заниматься мелким торгом». Именно с варягами был связана главная торговая магистраль IX—XII веков, «путь из варяг в греки».

- «Варя» – так назывался процесс выварки соли перед ее выносом на сушку. Полученную соль именовали варью. Этим некоторые историки объясняют тот факт, что Балтийское море в древности называлось Варяжским – из-за солевого промысла, процветающего на его побережье.

- Происхождение от кельтского var (вода). Здесь подразумеваются жители побережья, в русской версии – поморы.

Варяги, будь то купцы, воины-наемники или «лихие люди», волей-неволей оказывались на территории, населенной восточными славянами, устремляясь в Византию. Эта страна в VIII — ХI веках манила богатством, сулила сказочные возможности.

Десятки тысяч людей проходили по славянским землям с севера на юг и обратно по маршруту, названному Нестором «Путь из варяг в греки и из греков в…».

Этот водный маршрут, пролегавший от Балтийского моря до Византийских земель, был главной магистралью торгового и культурного обмена между северными и южными народами вплоть до монгольского нашествия.

Есть мнение, что варяги в Древней Руси – это собирательное понятие. Оно могло обозначать любых «пришлых» людей, появляющихся с разными целями, будь то торговля, служба в качестве наемников или пиратские набеги.

Нас интересует «узкая версия»: кто такие варяги на Руси, ставшие главными действующими лицами в образовании Древнерусского государства?

Призвание варягов

История Руси начинается с событий, главными героями которых выступают варяги. Именно им платили дань в середине IX века славянские и финские племена. К 862 году варягов изгнали, и настало время кровопролитных междоусобиц.

Именно им платили дань в середине IX века славянские и финские племена. К 862 году варягов изгнали, и настало время кровопролитных междоусобиц.

Устав от бессмысленных столкновений, славянская знать решила поискать князя на стороне, «за морем». Обратились «к варягам, к Руси», красочно описав свою землю как обширную и обильную, но лишенную порядка.

Князь-варяг Рюрик, принявший привлекательное предложение, отправился за море с дружиной и родом. Собственно, с этого момента и началась история российской государственности.

Поначалу ученые относились к рассказу о призвании варягов с полным доверием, но со временем он стал подвергаться сомнению.

О легендарном событии нет ничего ни в русских (кроме «Повести временных лет»), ни в скандинавских источниках. В последних упоминается лишь о воинах-наемниках, отправляющихся в страну Гардарик (так именовалась Русь), и получающих за свои услуги щедрое вознаграждение.

В начале XX века историк А.А.Шахматов заявил, что блок о призвании является более поздней вставкой. Есть мнение, что эта легенда включена в текст с целью укрепления независимости Руси от влияния Византии.

Есть мнение, что эта легенда включена в текст с целью укрепления независимости Руси от влияния Византии.

При внимательном прочтении летописи рассказ о призвании предстает в новом свете. Между славянской и финской племенной знатью и варяжскими князьями был заключен договор («ряд»).

Он предусматривал передачу призываемой стороне полномочий управляющего на условиях «володеть», «судить» («рядить») по праву, по ряду – в соответствии с нормами местного права.

Сегодня многие историки рассматривают призвание варягов на Русь как отражение договорных отношений между восточнославянской и финской знатью с одной стороны и варяжской дружиной во главе с князем (выражаясь современным языком, он выступал в роли топ-менеджера) — с другой.

Событие, ставшее первоначальной точкой российской истории, вызывает споры еще и потому, что окончательно не выяснено, что такое варяги, призванные на Русь, с этнической точки зрения.

Скандинавская версия происхождения варягов (несостоятельная)

Летописный приход варягов «из-за моря» дал основание считать их выходцами из Скандинавии, потомками современных шведов, датчан, норвежцев. Долгое время скандинавское происхождение варягов считалось доказанным.

Лингвисты подтвердили скандинавские корни имен представителей первой правящей династии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь, Ольга. В ходе археологических раскопок на Рюриковом городище (это место близ современного Великого Новгорода) найдено много скандинавских артефактов – значительно больше, чем славянских.

Пестрят скандинавскими именами и первые международные договора, заключенные в 911 году Олегом и в 944 году – Игорем. «Мы от рода рускаго: Карлы, Инегельд, Фарлоф, Веремуд, Рулав…»

Подтверждение скандинавского происхождения призванных варягов отыскалось в зарубежных источниках. Так, путешественник Ибн Фадлан подробно описал обряд захоронения знатного руса, традиционный для Северной Европы.

«Скандинавская» версия легла в основу норманнской теории, популярной в 1-й половине XVIII века благодаря немецких ученым Г.З.Байеру, Г.Ф.Миллеру и А.Л.Шлецеру.

Согласно этой концепции до призвания варягов-скандинавов славянские племена жили «во мраке», имея смутные представления о государстве, культуре и тому подобных категориях. Скандинавы (их еще называли «норманны» — северные люди) практически создали Древнерусское государство и русский народ.

Норманнская теория в такой «жесткой» трактовке сегодня признана несостоятельной, однако многие историки считают скандинавское происхождение варягов, сыгравших значимую роль в истории российской государственности, доказанным.

Варяги — это славяне?

Есть точка зрения, что варяги никак не связаны с викингами-скандинавами, которые на момент исторического призвания имели очень смутное представление о государственности.

Они совершали грабительские походы на русские земли, но походы эти носили характер краткосрочных набегов. Их правители, называемые конунгами, умели управлять максимум одним племенем или деревней, но с государством точно не справились бы. К тому же приглашенного на княжение Рюрика именовали князем, а не конунгом.

Их правители, называемые конунгами, умели управлять максимум одним племенем или деревней, но с государством точно не справились бы. К тому же приглашенного на княжение Рюрика именовали князем, а не конунгом.

В качестве места расселения варягов сторонники этой версии указывают южное побережье Балтики. В VIII-IX веках, после Великого переселения народов, славянские народы населяли значительную часть Европы, имели близкую культуру, понимали язык друг друга.

Посол Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве в начале XVI века, утверждал, что родина варягов – Вагрия, которая находилась на южном балтийском побережье.

По «славянской» версии отправка послов к народу, называемому летописцем «варяги-русь», было обращением за помощью к дальним родственникам. Поэтому в источниках нет упоминаний о языковом барьере между призванными варягами и славянами.

Споры о том, кем были призванные на Русь варяги, продолжаются. Не исключено, что даже если бы у историков появилась возможность обратиться к самому Нестору-летописцу: «Объясните смысл слова варяги!», они получили бы обтекаемый ответ.

Ведь «Повесть временных лет» предлагает разные варианты, вначале трактуя понятие «варяги» по признаку территориального расселения, далее намекая, что это был отдельный этнос, в итоге переходя к разноэтничной версии.

Варяги (это определение, по-видимому, употреблялось в широком смысле, для обозначения пришлых воинов, купцов, князей) независимо от этнической принадлежности сыграли значимую роль в формировании Древнерусского государства, однако будет неверным ее преувеличивать.

Условия для образования государства у восточных славян сложились еще до легендарного призвания.

Современные варяги

Слово «варяги» не кануло в лету вместе с этим загадочным народом, его употребляют и сегодня – в значениях, близких к изначальным.

В футболе так называют игроков-легионеров, играющих за команду не из своего национального чемпионата.

Подобная «миграция» (что это?) стала привычным явлением, в каждом чемпионате имеются правила, оговаривающие допустимую численность «варягов» на поле.

В кадровой политике распространился «феномен варягов» – назначение руководителей регионов со стороны. Есть еще «полуваряги» – уроженцы своего региона, давно утратившие с ним связь.

Такие назначения происходят неспроста:

- При расколе местной элиты, неспособной предложить собственную кандидатуру на высший региональный пост.

- Если в регионе отмечен высокий уровень коррупции, и местные кандидаты так или иначе оказываются вовлечены в нее.

- Пришлые руководители могут назначаться для исправления кризисной ситуации в регионе.

- Случается, что нужно «пристроить» значительную столичную фигуру.

Руководитель «со стороны», как правило, приводит с собой команду единомышленников, поэтому призвание варягов становится похожим на летописную версию: князь приходит «с дружиной и домом».

Заключение

Варяги растворились в истории, обеспечив потомкам почву для исторических баталий, но слово прижилось в лексиконе и активно употребляется.

Однако без понимания его сути есть риск предстать в нелепом образе седовласого викинга, размахивающего боевым топором: как говорил Михаил Жванецкий, в историю трудно войти, но легко вляпаться!

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Викинги (около 793 — 1050)

Викинги , выходцы из современной Дании, Норвегии и Швеции, ворвались на мировую арену и вошли в историю между 8-м и 11-м веками. 8 января 793 года отмечается первое зарегистрированное упоминание о викингах, когда они совершили набег и разрушили христианский монастырь на маленьком острове Линдисфарн, Нортумбрия, Англия.

Согласно англо-саксонской хронике девятого века; это кровавое нападение на Линдисфарн год предвещался такими страшными предзнаменованиями, как «вихри, огненные драконы и вспышки молний». Языческие викинги сошли с холодного и враждебного севера Европы на длинных, низких черных кораблях с высокими изогнутыми носами (часто украшенными устрашающими драконьими головами), с красно-белыми парусами и с отрядами огромных косматых людей, воющих, как животных и размахивая мечами и боевыми топорами.

Языческие викинги сошли с холодного и враждебного севера Европы на длинных, низких черных кораблях с высокими изогнутыми носами (часто украшенными устрашающими драконьими головами), с красно-белыми парусами и с отрядами огромных косматых людей, воющих, как животных и размахивая мечами и боевыми топорами.

Викинги происходили из первобытного общества, в котором они жили охотой, рыболовством и земледелием. Более 500 островов Дании, бесчисленные фьорды Норвегии и сеть озер и рек Швеции появились на раннем этапе Викинги чтобы познакомиться с морем. Они стали опытными моряками, штурманами и кораблестроителями.

Воины-викинги

Викинги были очень воинственным народом. В дополнение к повседневным занятиям, таким как сельское хозяйство, рыболовство и судостроение; время было потрачено на совершенствование боевых искусств воина.

Викинги овладели искусством владения мечом и боевым топором. Они стали экспертами в стратегической войне, используя новаторские тактические боевые маневры, такие как очень быстрые атаки типа «бей и беги», десантные атаки и использование дипломатических уловок для организации ничего не подозревающей атаки.

Они стали экспертами в стратегической войне, используя новаторские тактические боевые маневры, такие как очень быстрые атаки типа «бей и беги», десантные атаки и использование дипломатических уловок для организации ничего не подозревающей атаки.

Большая часть их религии посвящена войне. Викинги веровали, что если кто-то погибнет в бою, то девы-воительницы по имени Валькирии отнесут его в Вальхаллу , версию небес викингов. В г. Вальхалла г. , г. Викинги г. праздновали на пиршествах, поедая мед и свинину, до того дня, когда сами боги пали в битве перед силами тьмы. бога викингов передали нам свои имена в названиях наших дней недели. Вторник назван в честь TIW, God of Lair, Среда назван в честь Woden , God of Gods, Четверг назван в честь Thor, God of War и Friday Назван в честь Fria. , бог любви.

, бог любви.

Норвежские и датские викинги

Норвежские и датские викинги отплыли на запад, чтобы совершать набеги и торговать в неведомых землях. Они совершали набеги на территории современной Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. Они полностью захватили эти земли и узурпировали практически все существующие правящие королевства. Помимо войны, Викинги поселились в таких городах, как Дублин, вели значительную торговлю и утвердились в качестве новых правителей Британских островов.

Западный Викинги также вторглись во Францию в 835 г., пройдя вверх по рекам Луара и Сена, разграбив Нант и Париж. Они убивали людей и опустошали Бордо, Тулузу, Тур, Орлеан, Руан и другие города. Банда из викингов под предводительством Хрольфа или Ролло опустошила оставшуюся долину Сены. В 911 января франкский король Карл Простой уступил все франкские земли, занятые викингами . Франки называли викингов захватчиками, нордманами, северянами. Эта территория, уступившая викингам , стала называться Нормандия .

Франки называли викингов захватчиками, нордманами, северянами. Эта территория, уступившая викингам , стала называться Нормандия .

В 859 году флотилия Viking из 62 военных кораблей вторглась на иберийское (испанское) побережье и разграбила мусульманский мавританский Альхесирас недалеко от Гибралтара. Викинг корабли-драконы плыли по Средиземному морю, грабя побережья Северной Африки, где они захватили чернокожих африканцев, которых они никогда раньше не видели и называли «9».0005 синие человечки ». Викинги вторглись в Пизу в Италии и, согласно арабскому источнику, достигли Александрии в Египте.

Викинги как исследователи

Западный Викинги также поплыли дальше на запад и открыли земли, неизвестные Европе. Викинги открыли и заселили Исландию, Гренландию и даже достигли Северной Америки. Лейф Эриксон исследовал Новый Свет около 1000 г. и основал поселение на территории сегодняшнего дня L’Anse aux Meadows , Ньюфаундленд, Канада. В восторге от богатых пастбищ и изобилия фруктов и дикого винограда, новая земля была названа Винланд.

и основал поселение на территории сегодняшнего дня L’Anse aux Meadows , Ньюфаундленд, Канада. В восторге от богатых пастбищ и изобилия фруктов и дикого винограда, новая земля была названа Винланд.

Викинг поселенцы пришли жить на эту новую землю, но оказались в постоянном сражении с более многочисленными коренными эскимосами или коренными американцами, которых викинга назвали « скрелингов ». В конце концов Винланд был заброшен, а Новый Свет был оставлен на постоянное заселение европейцами после высадки Колумба в 149 г.2.

Как норвежские и датские викинги вторглись и поселились в Западной Европе и достигли новых дальнезападных земель Гренландии, Исландии и Северной Америки; Шведский номер «Викинги» номер поплыл на восток через Балтийское море на обширную территорию современной России, Белоруссии, Польши и Украины. викинга корабля бороздили Днепр и Волгу все дальше и дальше на юг к сказочным и дивным городам и рынкам христианской Византии и мусульманского Багдада.

По мере продвижения шведских викингов они основали такие города, как Смоленск и Чернигов. Агрессивные шведы быстро завоевали и завоевали превосходство над коренными славянскими народами и расширили свое присутствие и господство на все большей территории. В нынешнем Новгороде, называемом варягами Хольмгардом , их вожди правили обширными русскими землями. Считается, что они также основали город, ныне известный как Киев.

Русь

В современной литературе упоминаются эти новые Викинг воины и торговцы как рус. Этот термин, возможно, произошел от финского слова, обозначающего Швецию, Ruotsi или Гребной путь. С другой стороны, многие считают, что варягов , которыми правил их лидер Рюрик , местные славяне называли русами . В конце концов, викинга дали свое имя стране, которая стала известна как Россия.

Русские викинги продолжали вторгаться дальше на юг. Они вступили в бой с самой могущественной империей в Европе, Византийской империей. Викинги нападали на самый богатый город в мире, Константинополь, столицу христианской Византийской империи, несколько раз, но были отброшены. Со временем русских варяга смешивались и торговали с местным византийским населением и в конечном итоге стали союзниками и даже подданными Империи. Многие обратились в христианство.

Они вступили в бой с самой могущественной империей в Европе, Византийской империей. Викинги нападали на самый богатый город в мире, Константинополь, столицу христианской Византийской империи, несколько раз, но были отброшены. Со временем русских варяга смешивались и торговали с местным византийским населением и в конечном итоге стали союзниками и даже подданными Империи. Многие обратились в христианство.

Варяжская гвардия

Так как викинга пользовались уважением и ценились за свирепость в бою, византийский император нанял Vikings в качестве его личных телохранителей и личной армии. Эти варяга стали известны как Варяжская гвардия. С течением времени и многочисленными битвами с многочисленными врагами Империи Варяжская Гвардия зарекомендовала себя как самые свирепые и знаменитые воины эпохи.

Наследие викингов столь же впечатляюще, как и их многочисленные известные и печально известные достижения. Со временем викинга переняли культуру завоеванных ими земель. Обращение в христианство, Викинги со временем стали культурно самостоятельными народами. Дания, Норвегия и Швеция стали более цивилизованными христианскими королевствами. Викинги в Англии, Шотландии и Ирландии стали частью новых христианских королевств, которые в конечном итоге стали современными Соединенным Королевством и Ирландией. Шведские варяги эволюционировали в различные христианские русские царства.

Со временем викинга переняли культуру завоеванных ими земель. Обращение в христианство, Викинги со временем стали культурно самостоятельными народами. Дания, Норвегия и Швеция стали более цивилизованными христианскими королевствами. Викинги в Англии, Шотландии и Ирландии стали частью новых христианских королевств, которые в конечном итоге стали современными Соединенным Королевством и Ирландией. Шведские варяги эволюционировали в различные христианские русские царства.

Норманны , потомки викингов Нормандии во Франции, продолжили авантюристические и воинственные манеры своих викинги предков. Они резко расширили свою власть во Франции, вторглись в Византийскую империю, вторглись и изгнали арабов-мусульман с Сицилии и Родоса, вторглись в материковую Италию, основали Сицилийское королевство и завоевали Англию в 1066 году. по всему Средиземному морю; вторгаясь и преследуя мусульманскую Северную Африку, отдаленные территории Византийской империи и различные христианские королевства.

Шведские викинги: кем были русы?

Скандинавия в начале эпохи викингов, по-видимому, имела общую культуру, как показывают археологические данные, но позже она разделилась на несколько отдельных групп. Как я говорил в своем предыдущем блоге о разнице между датскими, норвежскими и шведскими викингами, мы больше всего знаем о датчанах и норвежцах из-за широты первоисточников, написанных о них современными христианскими летописцами. У нас гораздо меньше информации об их шведских кузенах, называемых русами, которые, несмотря на то, как мало мы знаем о них в начале эпохи викингов, оставили невероятное наследие в Восточной Европе. Здесь я кратко расскажу, что мы знаем о шведских викингах, которых называли русами (и варягами), и их ранней деятельности в речных системах, которые сегодня являются Россией, Украиной, Болгарией и даже Турцией.

Древнейшие упоминания о русах

Первоисточники по раннему общественному устройству, культуре и деятельности русов практически отсутствуют. Они не оставили нам никаких надписей, кроме разрозненных рун, вырезанных на деревянных досках или камнях. Анналы Сен-Бертена сообщают нам о дипломатической делегации из Константинополя, которая посетила Людовика I в Аахене в 839 г., и среди делегации было несколько русов. Насколько мы можем судить, русы были так же активны в набегах и внешней торговле, как датчане, если не больше, и раньше. Люди, на которых они напали, — в основном жители Финляндии, а затем славяне дальше на восток — не были грамотными, как те, которых терроризировали датчане, что может еще больше объяснить, почему источники так скудны об их ранней деятельности. Приезд русов ко двору Людовика был омрачен тем, что миссионер Анскар, будущий епископ архиепископства Гамбурга, уже побывал и вернулся из Бирки, в Швеции, и его показания о шведах заставили императора не доверять его словам. неожиданные гости. В летописях говорится, что Людовик узнал, что русы были, по сути, «людьми шведов». Он задержал группу, чтобы проверить их заявление о том, что они хотели путешествовать только мирно, и с этого момента анналы перестают упоминать о том, что произошло дальше.

Они не оставили нам никаких надписей, кроме разрозненных рун, вырезанных на деревянных досках или камнях. Анналы Сен-Бертена сообщают нам о дипломатической делегации из Константинополя, которая посетила Людовика I в Аахене в 839 г., и среди делегации было несколько русов. Насколько мы можем судить, русы были так же активны в набегах и внешней торговле, как датчане, если не больше, и раньше. Люди, на которых они напали, — в основном жители Финляндии, а затем славяне дальше на восток — не были грамотными, как те, которых терроризировали датчане, что может еще больше объяснить, почему источники так скудны об их ранней деятельности. Приезд русов ко двору Людовика был омрачен тем, что миссионер Анскар, будущий епископ архиепископства Гамбурга, уже побывал и вернулся из Бирки, в Швеции, и его показания о шведах заставили императора не доверять его словам. неожиданные гости. В летописях говорится, что Людовик узнал, что русы были, по сути, «людьми шведов». Он задержал группу, чтобы проверить их заявление о том, что они хотели путешествовать только мирно, и с этого момента анналы перестают упоминать о том, что произошло дальше.

Мы не знаем, разрешили ли русам вернуться домой или, того хуже, казнили. Хотя мы находимся в постоянном напряжении по поводу судьбы этих русов, этот отчет говорит нам, что шведские викинги к середине 9 века продвинулись достаточно далеко на восток, чтобы установить отношения с византийцами. Как, или почему, или сколько времени понадобилось, чтобы добраться до этого места, до сих пор не совсем понятно, но клад серебряных монет мусульманского мира, найденный на Ладожском озере, дает нам некоторое представление о том, когда начались контакты. В соответствии со стандартной практикой в мусульманском мире дата чеканки монет была отпечатана на них, и монеты в Ладоге, по-видимому, датируются 780-ми годами. В сочетании с дальнейшими археологическими свидетельствами ранних колоний на восточных берегах Балтийского моря, торговые контакты между Швецией и Ближним Востоком, вероятно, начались за несколько десятилетий до того, как датчане и норвежцы предприняли свои первые набеги на Европу.

Миссия Анскара на Бирку наиболее близка к современному источнику, который у нас есть на Руси, и его историю нам рассказал его биограф Римберт. Его миссия в Бирке длилась шесть месяцев с разрешения шведского короля, а когда он вернулся, он посвятил остаток своей жизни превращению Гамбургского архиепископства в центр обращения Скандинавии в христианство. К его рассказу о шведах следует относиться с осторожностью по двум причинам: во-первых, он и его товарищи имели явное предубеждение против языческих религий Скандинавии; во-вторых, показания, данные о его миссии, содержат экстраординарные элементы, которые подрывают доверие к автору.

Адам Бременский, впоследствии епископ Гамбурга, совершил вторую миссию на Бирку и сообщил о таких же необычных элементах, как и Анскар. Наиболее спорным является то, что оба мужчины утверждают, что были свидетелями человеческих жертвоприношений. Историки долгое время не принимали во внимание свидетельства таких практик как пропаганду против язычников. Тем не менее свидетельства человеческих жертвоприношений пронизывают археологические записи, а дополнительные свидетельства арабского летописца Ибн-Фадлана почти столетие спустя на берегах реки Волги еще больше подтверждают эту практику. Таким образом, некоторые элементы показаний Анскара и Адама Бременского могут быть правдой. Задача состоит в том, чтобы отделить факты от вымысла, и поэтому мы не можем полагаться на их сочинения, чтобы получить много информации о Руси.

Тем не менее свидетельства человеческих жертвоприношений пронизывают археологические записи, а дополнительные свидетельства арабского летописца Ибн-Фадлана почти столетие спустя на берегах реки Волги еще больше подтверждают эту практику. Таким образом, некоторые элементы показаний Анскара и Адама Бременского могут быть правдой. Задача состоит в том, чтобы отделить факты от вымысла, и поэтому мы не можем полагаться на их сочинения, чтобы получить много информации о Руси.

С подобными проблемами мы сталкиваемся и со свидетельством арабского летописца по имени Ибн-Фадлан, проводившего время с русами на берегах Волги. Его рассказ под названием «Рисала» полезен тем, что дает нам хорошие сведения о русах. К сожалению, многочисленные неточности и предубеждения Ибн Фадлана исказили отчет, что еще больше усложнило работу историков. Тем не менее, «Рисала» — увлекательный документ, который в сочетании с другими источниками дает нам некоторое представление о том, кем были русы.

Откуда русы получили свое название

Откуда русы получили свое название, тоже загадка. Как и слово Викинг , название Русь имеет несколько возможных источников. В Анналах Сен-Бертена , а также в нескольких других источниках они упоминаются как «Рос», что заставило историков выдвинуть гипотезу о связи с их племенным домом Рослагеном. Другие считают, что это название им дали финны, которые сегодня до сих пор называют шведов руотси (слово, заимствованное из древнескандинавского и означающее «те, кто гребет»). Хотя происхождение названия остается неясным, это имя, которое они дали бы одной из самых могущественных наций в современной истории, России. Если верна вторая теория происхождения названия «Русь» — теория, связывающая его с финским словом «Руотси», — то название «Россия» на самом деле может означать «земля тех, кто гребет».

Как и слово Викинг , название Русь имеет несколько возможных источников. В Анналах Сен-Бертена , а также в нескольких других источниках они упоминаются как «Рос», что заставило историков выдвинуть гипотезу о связи с их племенным домом Рослагеном. Другие считают, что это название им дали финны, которые сегодня до сих пор называют шведов руотси (слово, заимствованное из древнескандинавского и означающее «те, кто гребет»). Хотя происхождение названия остается неясным, это имя, которое они дали бы одной из самых могущественных наций в современной истории, России. Если верна вторая теория происхождения названия «Русь» — теория, связывающая его с финским словом «Руотси», — то название «Россия» на самом деле может означать «земля тех, кто гребет».

Существуют также арабские источники, в которых зафиксированы посольства восточных ученых на Русь, и которые так их и называют. Они также называли их Маджус, но это имя чаще всего использовали на Западе, в Аль-Андалусе (Испания). Источники используются экономно и осторожно, когда речь идет о русах, потому что ученые не совсем уверены, что они имели в виду русов. Что делает их записи несколько ненадежными, так это наблюдения, которые не согласуются с тем, что мы знаем о скандинавах эпохи викингов как из письменных, так и из археологических источников. Но, даже если в арабских писаниях и есть зерно истины, оно подчеркивает легкое и распространенное осознание русов на востоке, а также доказательство прочного контакта.

Источники используются экономно и осторожно, когда речь идет о русах, потому что ученые не совсем уверены, что они имели в виду русов. Что делает их записи несколько ненадежными, так это наблюдения, которые не согласуются с тем, что мы знаем о скандинавах эпохи викингов как из письменных, так и из археологических источников. Но, даже если в арабских писаниях и есть зерно истины, оно подчеркивает легкое и распространенное осознание русов на востоке, а также доказательство прочного контакта.

В поисках русов в сагах

Снорри Стурлусон в своей работе под названием Ynglingasaga , в которой подробно излагается история королей Швеции (а также история королей Норвегии), дает нам некоторые знакомство с ранней деятельностью русов на Балтике. Широко признано, что произведения Снорри являются полулегендарными, потому что он написал их через несколько столетий после того, как они были написаны, и опирался в основном на устную традицию. Опять же, перед нами стоит трудная задача отделения фактов от вымысла, и мы должны действовать осторожно.

В отчетах Снорри есть определенные аспекты, которые оказались полезными, поскольку они побудили археологов искать доказательства, подтверждающие широкие сюжетные темы в его работе. В 1929 году, например, археолог Биргер Нерман обнаружил в Латвии остатки колонии шведского происхождения. Его выводы заключались в том, что колония существовала с середины 7 века и, вероятно, образовалась в результате изгнания одной трети жителей Готланда из-за голода, история, рассказанная нам в «9» Снорри.0005 Гутасага . Это открытие было викинговским эквивалентом открытия города Трои, существование которого относилось к мифологии до его открытия Генрихом Шлиманом в 1870 году. ранней деятельности русов на востоке. В обнаруженной им колонии, известной как Колония Гробина, были обнаружены важные доказательства в виде курганов, напрямую связывающие ее жителей со шведами Готланда. Среди артефактов были камни-картины по форме и стилю готландских камней. Другие артефакты, найденные в захоронениях, также были в стиле и конструкции, которые, как известно, были распространены на Готланде. Что самое интересное в этом месте, так это последовательность типов захоронений, оставленных колонистами. В самых старых захоронениях были женщины, что указывает на то, что поселение начиналось как колония. В более молодых погребениях, датируемых концом 8 века, находились мужчины с типичным для того времени оружием, что указывает на изменение демографии поселения, когда амбиции русов сместились в сторону путешествий на восток для набегов и торговли, а не для заселения Восточной Балтики. избежать политических потрясений в Швеции. Гробин не является изолированной археологической находкой. В Ладоге обнаружены и отчетливо скандинавские артефакты, датируемые серединой VIII в.

Что самое интересное в этом месте, так это последовательность типов захоронений, оставленных колонистами. В самых старых захоронениях были женщины, что указывает на то, что поселение начиналось как колония. В более молодых погребениях, датируемых концом 8 века, находились мужчины с типичным для того времени оружием, что указывает на изменение демографии поселения, когда амбиции русов сместились в сторону путешествий на восток для набегов и торговли, а не для заселения Восточной Балтики. избежать политических потрясений в Швеции. Гробин не является изолированной археологической находкой. В Ладоге обнаружены и отчетливо скандинавские артефакты, датируемые серединой VIII в.

Несомненно, достижения русов на востоке были одними из самых впечатляющих в их время. С момента основания своих первых колоний на берегах Балтийского моря и Ладожского озера они установили торговые пути, которые использовали сложное переплетение речных сетей для господства в восточных степях и установили торговлю с византийцами. Среди товаров, которые они привезли, были мед, воск, янтарь, ворвань, меха, моржовые клыки и, самое главное, рабы. Они обменивали эти товары на серебро, и по арабской монете, отчеканенной в 786 г. (так написано на монете) в Ладоге, мы понимаем, что торговля между Русью и Востоком была уже хорошо налажена к концу VIII века. Это контрастирует с датчанами и норвежцами, чьи подвиги к этому периоду едва начались.

Среди товаров, которые они привезли, были мед, воск, янтарь, ворвань, меха, моржовые клыки и, самое главное, рабы. Они обменивали эти товары на серебро, и по арабской монете, отчеканенной в 786 г. (так написано на монете) в Ладоге, мы понимаем, что торговля между Русью и Востоком была уже хорошо налажена к концу VIII века. Это контрастирует с датчанами и норвежцами, чьи подвиги к этому периоду едва начались.

Огромные орды арабских серебряных монет, найденные в Швеции и на Готланде за многие годы, свидетельствуют о том, насколько обширной была их торговля. Эти орды содержали серебряные монеты, исчисляемые в некоторых случаях десятками тысяч, огромное состояние даже по сегодняшним меркам. Огромный объем свидетельствует о давних отношениях между Швецией и Византией, которые длились несколько столетий.

На протяжении всей эпохи викингов русы навязывали себя людям, с которыми сталкивались, в основном славянам. После попытки набега на Константинополь некоторые записались в элитную когорту воинов, называемую Варяжской гвардией, которая служила византийскому императору (по его приглашению). Доказательств их присутствия в Константинополе предостаточно, в том числе несколько недавних находок, таких как меч викингов, найденный в Патарке, Турция, и руны, вырезанные на стенах старой тюрьмы под Стамбулом, которые гласят: «Свен был здесь».

Доказательств их присутствия в Константинополе предостаточно, в том числе несколько недавних находок, таких как меч викингов, найденный в Патарке, Турция, и руны, вырезанные на стенах старой тюрьмы под Стамбулом, которые гласят: «Свен был здесь».

Из русов в русские

Отсюда история русов смещается. Русская Первичная летопись, повествующая о ранних основаниях современной России, повествует о событии, когда славяне пригласили русов к власти над собой. Согласно сообщению, славяне признали, что не могут управлять собой, и поэтому обратились к русам, считавшимся сильными лидерами, с просьбой установить закон и порядок. Подобно рассказу Снорри, Русская Первичная летопись считается полулегендарной. Таким образом, событие, обычно именуемое «Приглашением русов», возможно, никогда не происходило на самом деле. Вместо этого это может быть аллегорическим описанием процесса узурпации, который занял гораздо больше времени.

Какой бы ни была истинная история, Русь продолжила после этого события создание Киевского и Новгородского княжеств, после чего они перестали действовать так, как мы сегодня ассоциируем их с викингами.