Содержание

Почему «Красный террор» был неподсудным

Хотя и до 30 августа 1918 года пришедшие к власти большевики практиковали взятие заложников и казни своих политических противников, именно покушение на Ленина стало важной вехой в истории Великой русской революции. Ленин был ранен после 18 часов 30 минут, а уже в 22 часа 40 минут председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Яков Михайлович Свердлов в официальном обращении, адресованном «Всем Советам рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, всем армиям, всем, всем, всем» провозгласил курс на массовый террор.

Устрашение, аресты, уничтожение

«На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов Революции»1 — говорилось в этом документе. Но еще не уточнялось, кто будет считаться таким врагом.

2 сентября 1918 года по предложению Свердлова, в чьих руках после ранения Ленина сосредоточилась вся полнота единоличной власти в стране, ВЦИК принимает принципиальную резолюцию, незамедлительно опубликованную большевистской прессой:

«На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов»2. Круг врагов очерчен определеннее, хотя еще не оглашены меры устрашения.

Круг врагов очерчен определеннее, хотя еще не оглашены меры устрашения.

Но уже 5 сентября после доклада председателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского принято и повсеместно распространено постановление Совнаркома «О красном терроре». Правящая партия большевиков открыто провозглашает, «что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; …что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры»3.

И вопросов уже не остается даже для несведущих в юриспруденции.

В мае 1920 года председатель ВЧК закрепляет уже очевидное, четко сформулировав основные принципы красного террора — «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности или роли их в прошлые дореволюционные периоды»4.

Казус «юридической новеллы»

В 1927 году будущий классик советской литературы Борис Андреевич Лавренев, в годы мировой войны окончивший юридический факультет Императорского Московского университета и офицером артиллерии ушедший на фронт, написал повесть «Седьмой спутник». Русскую Смуту читатель видит глазами генерал-майора Евгения Павловича Адамова, профессора Военно-юридической академии и специалиста по истории права. Профессор, стремясь осмыслить ломку устоев, вводит новый термин — «юридическая новелла», позволяющий царскому генералу примириться с советской властью.

«А про эту власть сказал и повторю — приемлю. А если трудно принять сразу, то для меня и это понятно-с. На то и юрист я. Всякая революция-с, — Евгений Павлович начал сердиться и пустил в ход язвительные «ерсы», — всякая революция-с по отношению к предыдущим устоям есть юридическая новелла-с. Французская была юридической новеллой по отношению к феодализму-с, эта — по отношению к капитализму-с. А такие, как мы с вами-с, туполобые мастодонты, рабы традиций-с. И вот не приемлем. И в дураках сядем-с».

А такие, как мы с вами-с, туполобые мастодонты, рабы традиций-с. И вот не приемлем. И в дураках сядем-с».

Герой повести использует этот термин трижды, объясняя и оправдывая то красный террор, то расстрел заложников, то выселение «буржуев» из роскошных квартир. По ходу повести царский генерал Адамов добровольно вступает в Красную армию, попадает в плен к белым, отказывается перейти на их сторону и с гордо поднятой головой идет на смерть.

Однако ни дипломированному юристу Лавреневу, ни его персонажу не приходит в голову ужасная мысль: красный террор вписывается в существующие нормы международного права! И, значит, нет никакого смысла сочинять «юридические новеллы»…

Путь до Женевской конвенции

Со времен древнего Египта, Римской империи и древнего Китая война и заложничество шли рука об руку, были неразрывны друг с другом и не вызывали морального или юридического осуждения. Лишь 12 августа 1949 года была принята и 21 октября 1950 года вступила в силу Женевская конвенция о защите гражданского населения в военное время, также известная как четвертая женевская конвенция, запретившая репрессалии5, направленные против гражданских лиц, а также взятие любых заложников. Непреложность последнего запрета была четко сформулирована три раза — в статьях 3, 34 и 147. Статья 33 гласила: «Коллективные наказания, так же как и всякие меры запугивания или террора, запрещены». Статья 34, последовательно развивая эту мысль, уточняла: «Взятие заложников запрещается».

Непреложность последнего запрета была четко сформулирована три раза — в статьях 3, 34 и 147. Статья 33 гласила: «Коллективные наказания, так же как и всякие меры запугивания или террора, запрещены». Статья 34, последовательно развивая эту мысль, уточняла: «Взятие заложников запрещается».

СССР ратифицировал Конвенцию в 1954 году.

Чтобы современный читатель оценил высочайшую степень новизны этой нормы международного права, следует указать: еще в годы Второй мировой войны взятие заложников расценивалось как правомерная принудительная мера. Параграф 358 американских «Правил ведения сухопутной войны» определил это с предельной простотой: «…заложники, которых берут и держат с целью предупредить какие-либо незаконные действия со стороны вооруженных сил противника или его населения, могут наказываться и уничтожаться, если противник не прекратит эти действия»6.

Исходя из этой юридической нормы, американский трибунал в Нюрнберге, судивший немецких генералов группы войск «Юго-Восток», в приговоре от 19 февраля 1948 года указал:

«. ..заложники, которые берутся для обеспечения безопасности своих войск, и так называемые «репрессивные пленные», то есть заложники, берущиеся только после совершения акта, вызывающего репрессалии, по закону могут быть казнены. При этом американский трибунал … выразил такое убеждение, что количество казненных заложников должно соответствовать акту, совершенному противной стороной, результатом которого и явились данные репрессалии»7. Юристы сформулировали так называемый принцип пропорциональности с непринципиальной оговоркой: «Однако этот принцип не дает определенного численного соотношения между репрессалиями и актами сопротивления»8.

..заложники, которые берутся для обеспечения безопасности своих войск, и так называемые «репрессивные пленные», то есть заложники, берущиеся только после совершения акта, вызывающего репрессалии, по закону могут быть казнены. При этом американский трибунал … выразил такое убеждение, что количество казненных заложников должно соответствовать акту, совершенному противной стороной, результатом которого и явились данные репрессалии»7. Юристы сформулировали так называемый принцип пропорциональности с непринципиальной оговоркой: «Однако этот принцип не дает определенного численного соотношения между репрессалиями и актами сопротивления»8.

Иными словами, до 1949 года осуждались не сам институт заложничества и не факт расстрела ни в чем не повинных людей, а несоответствие между поводом для применения этой принудительной меры и количеством казненных.

Сегодня в это трудно поверить, но в 1918 году развязанный большевиками красный террор был неподсуден!

Красно-белый мартиролог

В первый же день красного террора было расстреляно 900 заложников и отдельно, в Кронштадте — еще 5129.

«Губернские и уездные ЧК спешили наперебой (кто раньше!) сообщить о числе расстрелянных заложников в ответ на убийство Урицкого и покушение на Ленина. 31 августа 1918 г. (оперативность потрясающая: выстрелы в Ленина прозвучали вечером накануне) Нижегородская ЧК докладывала о расстреле 41 человека «из лагеря буржуазии»; костромская — 13 офицеров, священников и учителей; уездная моршанская — 4 (бывших полицейских и земских начальников). Во многих журналах и газетах вводилась рубрика возмездия — «красный террор», где публиковались списки расстрелянных. Журнал «Красный террор» сообщал о расстрелах до 16 октября фронтовой ЧК — 66 человек, уездными ЧК Казанской губернии — 40 и 109 крестьян во время их выступления в Курмышском уезде Симбирской губернии (сентябрь 1918 года)»10.

Однако террор был не только красный, но и белый. Вчитаемся в мартиролог казненных в годы Гражданской войны. Возьмем наугад лишь несколько крайних фамилий из обширного списка от А до Я.

Багдасар Айрапетович Авакян, прапорщик военного времени и советский комендант Баку, расстрелян 20 сентября 1918 года в числе 26 бакинских комиссаров.

Мария Оскаровна Авейде, дочь ссыльного поляка и активная участница борьбы за установление cоветской власти в Поволжье и на Урале, расстреляна 8 апреля 1919 года вблизи Верх-Исетского металлургического завода, в двух верстах от Екатеринбурга.

Константин Маркович Аггеев, протоиерей Русской православной церкви и магистр богословия, расстрелян как «контрреволюционер» в 1920-м или 1921 году, после занятия Крыма Красной армией.

Александр Васильевич Адрианов, сибирский просветитель, этнограф, путешественник, археолог, ботаник и редактор газеты «Сибирская жизнь». Был обвинен в систематической борьбе с советской властью путем агитации в газете, арестован большевиками в декабре 1919-го и в возрасте 66 лет 7 марта 1920 года расстрелян по приговору Томской ЧК.

Владимир Мартинович Азин, начдив Красной армии и один из первых кавалеров ордена Красного Знамени, взят в плен в бою, подвергнут мучительным пыткам и 18 февраля 1920 года казнен (по одной версии, был привязан к двум коням и разорван, по другой — был привязан к двум согнутым деревьям и затем разорван, по третьей — повешен, по четвёртой — расстрелян).

Николай Матвеевич Яковлев, старший офицер, а затем врио командира императорской яхты «Полярная звезда». Участник обороны Порт-Артура, командир броненосца «Петропавловск». Был спасен из воды после гибели корабля, на котором погибли вице-адмирал Макаров и художник Верещагин. Начальник Главного морского штаба, член Адмиралтейств-совета. Адмирал. В числе заложников расстрелян Орловской ЧК в конце сентября 1919-го.

Может показаться, что есть принципиальная разница между мучительной казнью начдива Азина, взятого в плен в бою, и расстрелом адмирала Яковлева, взятого чекистами в качестве заложника. Но так может показаться лишь человеку нашей эпохи. Тем, кому довелось жить в годы Русской Смуты, так не казалось. Столь велико было взаимное ожесточение!

«Дело прочно, когда под ним струится кровь…»

Увы, это ожесточение возникло не вдруг, а формировалось задолго до 1917 года.

За сто лет до того молодой Александр Пушкин писал в оде «Вольность»:

Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

«Наше всё» адресовал эти строки Наполеону Бонапарту. Но первые читатели оды и несколько поколений русской интеллигенции полагали и продолжают полагать — вплоть до нынешнего времени, — что гневные строки обращены к русскому императору. Пожалуй, именно с той поры ненависть к власти стала паролем русской интеллигенции.

Еще в середине XIX века Николай Гаврилович Чернышевский с нетерпением ожидал неминуемой, как ему казалось, крестьянской революции. «Я приму участие… Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня». Чернышевский не страшился неконтролируемых издержек и эксцессов бессмысленного и беспощадного русского бунта. «Произойдут ужаснейшие волнения и в этих кровавых волнениях может родиться настоящая народная революция; камень тяжёл, огромен, но он висит над пропастью: стоит только немного сдвинуть его с места, и он пойдёт под уклон, всё сметая на своём пути».

В течение десятилетий Чернышевский оставался кумиром российской интеллигенции, а его роман «Что делать?» — культовой книгой всех тех, кто был недоволен косной российской действительностью и жаждал перемен. Этот роман стал настоящим Евангелием от революции. Летом 1888 года Владимир Ульянов перечитал его пять раз.

Этот роман стал настоящим Евангелием от революции. Летом 1888 года Владимир Ульянов перечитал его пять раз.

Еще одним манифестом российской интеллигенции стало программное стихотворение «Поэт и гражданин», написанное в 1855 году поэтом Николаем Алексеевичем Некрасовым:

Не будет гражданин достойный

К отчизне холоден душой,

Ему нет горше укоризны…

Иди в огонь за честь отчизны,

За убежденье, за любовь…

Иди и гибни безупречно.

Умрешь не даром: дело прочно,

Когда под ним струится кровь…

Таким образом уже в середине XIX века в сознании русского образованного общества прочно укоренился образ «достойного гражданина», не страшащегося ни грядущих потрясений, ни грядущей крови. Именно такое поведение и вменялось ему в обязанность. Все это очень красиво выглядело в тираноборческой теории. И тот, кто хотел прослыть человеком порядочным, прогрессивным и не попасть в число «нерукопожатных», не осмеливался оспаривать эту истину.

Задолго до того, как красный и белый террор стал осуществляться в жизни, образованный класс уже был к нему морально подготовлен. Грядущая «резня» не вызывала протеста, отторжения и ужаса. И никто не задумывался о том, что жертвами могут стать «друзья, братья, товарищи». Что никто не застрахован от унижений и гибели в эпоху перемен.

Грядущая «резня» не вызывала протеста, отторжения и ужаса. И никто не задумывался о том, что жертвами могут стать «друзья, братья, товарищи». Что никто не застрахован от унижений и гибели в эпоху перемен.

«Тюремщики пригрозили убить меня»

Чтобы понять, до какого предела дошла «разруха в умах» интеллигенции, обратимся к воспоминаниям фрейлины императрицы Анны Танеевой-Вырубовой. Она не занимала никаких постов, но была ближайшей подругой императрицы Александры Федоровны. Однако русским образованным обществом Вырубова воспринималась как ярчайшее олицетворение «темных сил». В первые же дни Февральской революции, то есть революции буржуазной, осуществленной прогрессивной интеллигенцией, — подчеркнем это! — несчастную женщину арестовали и заключили в Петропавловскую крепость, где систематически подвергали нравственным и физическим истязаниям и трижды пытались изнасиловать.

Перелистаем страницы воспоминаний Анны Вырубовой:

«Я была очень слаба после только что перенесенной кори и плеврита. От сырости в камере я схватила глубокий бронхит, который бросился на легкие; температура поднималась до 40 гр. Я кашляла день и ночь; приходил фельдшер и ставил банки…

От сырости в камере я схватила глубокий бронхит, который бросился на легкие; температура поднималась до 40 гр. Я кашляла день и ночь; приходил фельдшер и ставил банки…

Кашель становился все хуже, и от банок у меня вся грудь и спина были в синяках.

Теперь надо поговорить о моем главном мучителе, докторе Трубецкого бастиона — Серебрянникове. Появился он уже в первый день заключения и потом обходил камеры почти каждый день. Толстый, со злым лицом и огромным красным бантом на груди. Он сдирал с меня при солдатах рубашку, нагло и грубо насмехаясь, говоря: «Вот эта женщина хуже всех: она от разврата отупела». Когда я на что-нибудь жаловалась, он бил меня по щекам, называя притворщицей и задавая циничные вопросы об «оргиях» с Николаем и Алисой, повторяя, что если я умру, меня сумеют похоронить. Даже солдаты, видимо, иногда осуждали его поведение…»

Это происходило за несколько месяцев до прихода к власти большевиков, при «прогрессивном» и «гуманном» Временном правительстве. Вдумайтесь в то, как вел себя доктор Серебрянников, представитель гуманнейшей в мире профессии и якобы русский интеллигент. Что же тогда говорить о времени Русской Смуты, когда взаимное ожесточение достигло своего пика?!

Вдумайтесь в то, как вел себя доктор Серебрянников, представитель гуманнейшей в мире профессии и якобы русский интеллигент. Что же тогда говорить о времени Русской Смуты, когда взаимное ожесточение достигло своего пика?!

И красный, и белый террор были неизбежны.

ДОКУМЕНТ

«Охрана ваших вождей в ваших собственных руках»

ВСЕМ СОВЕТАМ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ, ВСЕМ АРМИЯМ, ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ

Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на тов. Ленина. Роль тов. Ленина, его значение для рабочего движения России, рабочего движения всего мира известны самым широким кругам рабочих всех стран. Истинный вождь рабочего класса не терял тесного общения с классом, интересы, нужды которого он отстаивал десятки лет. Тов. Ленин, выступавший все время на рабочих митингах, в пятницу выступал перед рабочими завода Михельсона в Замоскворецком районе гор. Москвы. По выходе с митинга тов. Ленин был ранен. Задержано несколько человек. Их личность выясняется. Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов.

Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов.

Призываем всех товарищей к полнейшему спокойствию, к усилению своей работы по борьбе с контрреволюционными элементами.

На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов Революции.

Товарищи! Помните, что охрана ваших вождей в ваших собственных руках. Теснее смыкайте свои ряды, и господству буржуазии вы нанесете решительный, смертельный удар. Победа над буржуазией — лучшая гарантия, лучшее укрепление всех завоеваний Октябрьской революции, лучшая гарантия безопасности вождей рабочего класса.

Спокойствие и организация! Все должны стойко оставаться на своих постах. Теснее ряды!

Председатель Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета Я. Свердлов.

30 августа 1918 г.

10 час. 40 мин. вечера.

1. Декреты Советской власти. Том III: 11 июля — 9 ноября 1918 г. М., 1964. С. 266.

Декреты Советской власти. Том III: 11 июля — 9 ноября 1918 г. М., 1964. С. 266.

2. Там же. С. 267.

3. Там же. С. 291-292; ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917-1960 / под общей редакцией академика А.Н. Яковлева. Сост. А.И. Кокурин и Н.В. Петров. Науч. ред. В.Н. Шостаковский. М., 2000. С. 15.

4. Интервью Ф.Э. Дзержинского сотруднику «Укрроста». 09.05.1920 // Ф.Э. Дзержинский — председатель ВЧК — ОГПУ. 1917-1926 / сост.: А.А. Плеханов, А.М. Плеханов. М., 2007. Док. N 277. // http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1018665

5. Репрессалии — в международном праве правомерные принудительные меры политического и экономического характера, которые применяются одним государством в ответ на неправомерные действия другого государства.

6. Латернзер Ганс, д-р. Вторая мировая война и право // Итоги Второй мировой войны. Выводы побеждённых. СПб., М., 1998. С. 560.

7. Там же. С. 560-561.

8. Там же. C. 561.

9. Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. М., 1972. С. 96; Ильин-Женевский А. Большевики у власти. Л., 1929. С. 133; Смильг-Бенарио М. На советской службе // Архив русской революции. Берлин, 1921. Т. 3. С. 150; Арансон Г. На заре красного террора. Берлин, 1929. С. 54.

М., 1972. С. 96; Ильин-Женевский А. Большевики у власти. Л., 1929. С. 133; Смильг-Бенарио М. На советской службе // Архив русской революции. Берлин, 1921. Т. 3. С. 150; Арансон Г. На заре красного террора. Берлин, 1929. С. 54.

10. Литвин А.Л. Красный и белый террор в России. 1918-1922 гг. М., 2004 // https://libking.ru/books/sci-/sci-history/310666aleksey-litvin-krasnyy-i-belyy-terror-v-rossii-1918-1922-gg.html

Красный царь Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина: Стиль: Ценности: Lenta.ru

«Лента.ру» продолжает цикл статей, посвященных роскошной жизни диктаторов и их семей. В прошлый раз мы рассказывали о чехословацком лидере Густаве Гусаке. Жадный до власти, осторожный и молчаливый, он жил в готическом замке, распивая пиво и дорогой коньяк. Из всех мировых лидеров он отдавал предпочтение Леониду Брежневу, вместе с которым выезжал на охоту и устраивал пышные застолья. Гусак стал первым главой государства, которого советский лидер трижды облобызал. Он жил в квартире, роскошная обстановка которой послужила декорацией для фильма о Джеймсе Бонде. На этот раз речь пойдет о вожде мирового пролетариата Владимире Ленине. Он обещал отдать землю крестьянам, фабрики рабочим, а власть народам, однако и ему были не чужды некоторые буржуазные привычки. Он жил то в просторной кремлевской квартире, то в роскошном особняке «Горки», который в 1910-х годах принадлежал вдове Саввы Морозова. Самой большой страстью политика были роскошные и уникальные автомобили из гаража императора Николая II.

Он жил в квартире, роскошная обстановка которой послужила декорацией для фильма о Джеймсе Бонде. На этот раз речь пойдет о вожде мирового пролетариата Владимире Ленине. Он обещал отдать землю крестьянам, фабрики рабочим, а власть народам, однако и ему были не чужды некоторые буржуазные привычки. Он жил то в просторной кремлевской квартире, то в роскошном особняке «Горки», который в 1910-х годах принадлежал вдове Саввы Морозова. Самой большой страстью политика были роскошные и уникальные автомобили из гаража императора Николая II.

В этот промозглый январский день 1919 года Владимир Ильич Ленин вышел из дома и привычно сел в красивый автомобиль представительского класса Renault 40 CV, о котором в то время мечтал каждый аристократ. Машина, оснащенная шестицилиндровым двигателем, впервые в истории автомобилестроения могла похвастать усилителями тормозов. За рулем резвого Renault сидел Степан Гиль, один из бывших шоферов семьи Николая Второго, который впоследствии стал личным водителем Ленина. Они направлялись в сторону парка «Сокольники», когда дорогу им преградили вооруженные до зубов люди.

Они направлялись в сторону парка «Сокольники», когда дорогу им преградили вооруженные до зубов люди.

«Что же вы делаете? Я же Ленин!» — отреагировал Владимир Ильич на требование выйти из машины. Однако бандиты не обратили внимания на столь громкую фамилию. Оставив на улице пассажира и водителя, они умчались в неизвестном направлении. Позже стало известно, что на этом авто они совершили массу преступлений, включая дерзкие ограбления и жестокие убийства.

Машины царя

Первым в гараже Ленина стал лимузин Turcat-Mery 165 FM, выпущенный в 1908 году. Изначально он принадлежал старшей дочери Николая Второго — великой княжне Татьяне. Потом на него положил глаз министр-председатель Временного правительства Александр Керенский, после чего машина перешла к вождю.

В советское время даже появились значки, на которых изображен автомобиль и надпись: «На этой машине ездил Ленин». Впрочем, она прослужила ему всего пару месяцев. Автомобиль угнали со двора Смольного дворца. Разгневанный Ленин бросил лучших сыщиков на поиск машины, которая к тому моменту уже находилась на финской границе.

Пока искали Turcat-Mery, Ленин пересел на шикарный семиместный лимузин Delaunay-Belleville 45 1912 года выпуска — один из нескольких десятков автомобилей императора Николая Второго. Тяжелая машина с легкостью разгонялась до 110 километров в час. В ней-то на Ленина было совершено одно из покушений. Сидящий за рулем водитель смог скрыться с места нападения, однако обстрелянное авто пришлось списать. Сам же вождь не пострадал.

Одно из самых известных покушений на вождя было совершено 30 августа 1918 года на заводе Михельсона и также связано с автомобилями. После очередного митинга, когда политик уже шел к своей машине (по одной из версий это был Rolls-Royce Silver Ghost — «Серебряный призрак»), к нему с вопросом обратилась женщина, известная как Фанни Каплан. После этого раздались три выстрела. Но жизнь вождя удалось спасти.

Ходили слухи, что первое знакомство с автомобилем Rolls-Royce произошло в Париже и было довольно неудачным. Так, в 1909 году будущий лидер революции наблюдал за запуском аэроплана, когда на него наехал «Серебряный призрак». Машина получила серьезные повреждения, а вот Ленин отделался лишь ушибами.

Машина получила серьезные повреждения, а вот Ленин отделался лишь ушибами.

Впоследствии в гараже Ленина прописались три престижнейших Rolls-Royce Silver Ghost. Именно они оказались наиболее подготовлены к разбитым проселочным российским дорогам — после покушения Ленин сильно сдал, ему пришлось больше времени проводить на свежем воздухе, посещая Горки, Завидово и другие живописные места.

Если выбоины «Серебряному призраку» удавалось легко объезжать, то заваленные снегом дороги были не под силу даже ему. На помощь в 1921 году пришли рабочие Путиловского завода, которые на основе шасси Rolls-Royce Silver Ghost построили уникальные автомобильные сани. Из-за этого скорость снизилась со 135 километров в час до 60, однако Владимир Ильич был в полном восторге.

Быт настоящего пролетария

Приехав в Москву с женой Надеждой Крупской и сестрой Марией Ульяновой в 1917 году, Ленин вначале поселился в гостинице «Националь». В это время в Кремле для них активно готовили помещения. Вместе с семьей Владимир Ильич въехал в просторную квартиру уже через несколько месяцев. Первым делом он попросил привезти туда книги. К слову, к концу жизни его личная библиотека состояла из 10 тысяч томов.

Вместе с семьей Владимир Ильич въехал в просторную квартиру уже через несколько месяцев. Первым делом он попросил привезти туда книги. К слову, к концу жизни его личная библиотека состояла из 10 тысяч томов.

По соседству с квартирой оборудовали приемную, зал заседаний Политбюро, а также рабочий кабинет вождя, рядом с которым разместили коммутатор и телефонистов. Спальня самого Ильича была площадью 18 квадратных метров, по соседству жила его супруга. Самая большая комната — около 55 квадратных метров — предназначалась для гостиной. Рядом находились покои младшей сестры Ленина — Марии.

Помимо этого, в квартире были кухня, комната для горничной и ванная комната, совмещенная с туалетом, где кроме собственно ванны имелись душевой шланг и унитаз — большая редкость по тем временам. Отапливалось это помещение обычными печками. Для Ленина в 1918 году впервые в Кремле сделали лифт. Квартира располагалась на третьем этаже, а после покушения Фанни Каплан вождю было сложно подниматься по лестнице. На крыше здания находилась уютная беседка.

На крыше здания находилась уютная беседка.

Скромность и больше ничего

По воспоминаниям очевидцев, даже по меркам тех лет квартира была обставлена довольно скромно, писал биограф Ленина Александр Клинге. Как впоследствии рассказывал академик Авербах, посетивший квартиру Ленина в Кремле: «Стоило только открыть дверь, как ты сразу чувствуешь, что находишься в жилище нетребовательного, но поистине культурного человека — все просто, чисто, опрятно, все на месте, без блеска, без шика, никаких предметов роскоши, никаких вещей неизвестного назначения, зато есть все, что нужно работающей семье, живущей исключительно интеллектуальными интересами».

Питался вождь мирового пролетариата также просто. Как вспоминала немецкая коммунистка Клара Цеткин, навещавшая его в 1920-м, ужин, который им подали, был ужином «любого среднего советского служащего того времени»: состоял из чая, черного хлеба, масла и сыра. В качестве десерта гостей ожидала банка варенья.

Его секретарь Лидия Фотиева рассказывала, что он отвергал любой комфорт. Так, у Ленина в кабинете постоянно мерзли ноги, тогда ему вначале достали войлок, который он просил, однако потом удалось раздобыть роскошную шкуру белого медведя, которую расстелили под письменным столом и креслом. Увидев это, вождь рассвирепел, потребовав немедленно убрать обновку, заявив: «В нашей разоренной, полунищей стране такая роскошь недопустима».

Так, у Ленина в кабинете постоянно мерзли ноги, тогда ему вначале достали войлок, который он просил, однако потом удалось раздобыть роскошную шкуру белого медведя, которую расстелили под письменным столом и креслом. Увидев это, вождь рассвирепел, потребовав немедленно убрать обновку, заявив: «В нашей разоренной, полунищей стране такая роскошь недопустима».

Помимо того что вождь пролетариата жил довольно скромно, был аскетичен в быту и неприхотлив в еде, он еще и не предъявлял серьезных требований к одежде. Очевидцы рассказывают, что ботинки и деловые костюмы буквально занашивал до дыр. Единственное требование к костюмам — коричневые и непременно с жилеткой.

Приличная одежда у него появилась уже после революции, на это специально выделяли деньги из бюджета. Однако носил он ее крайне редко — лишь на встречи с представителями иностранных делегаций.

Периодически Ленин выезжал в роскошный дворянский особняк «Горки». С зимы 1921-22 года стал проводить здесь основную часть времени. С мая 1923 года Ленин обосновался там окончательно, здесь же он и скончался. Эта резиденция была оборудована всеми благами цивилизации: в ней было паровое отопление, водопровод и канализация. Однако даже здесь он предпочитал довольно аскетичный жизненный уклад.

С мая 1923 года Ленин обосновался там окончательно, здесь же он и скончался. Эта резиденция была оборудована всеми благами цивилизации: в ней было паровое отопление, водопровод и канализация. Однако даже здесь он предпочитал довольно аскетичный жизненный уклад.

Ленин умер в январе 1924 года. Гроб с его телом из Ленинских Горок в Москву доставили на автосанях Rolls-Royce Silver Ghost, которыми он так восхищался при жизни. К слову, дворяне передавали поместья по наследству, и имение «Ленинские Горки» после кончины Ильича отошло его младшему брату Дмитрию Ульянову, семья которого занимала усадьбу до 1949 года, после чего особняк превратился в музей.

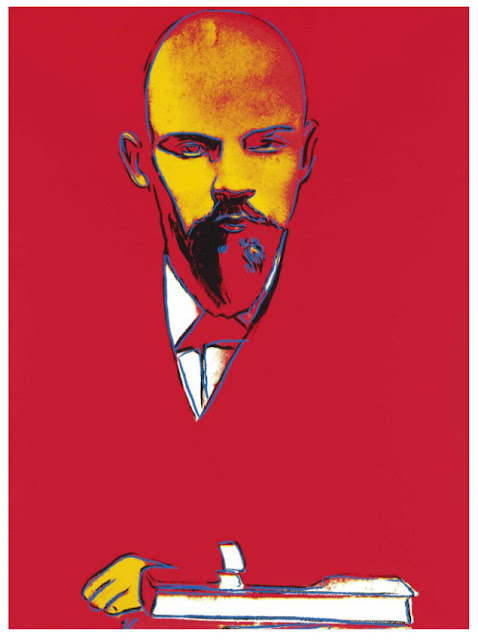

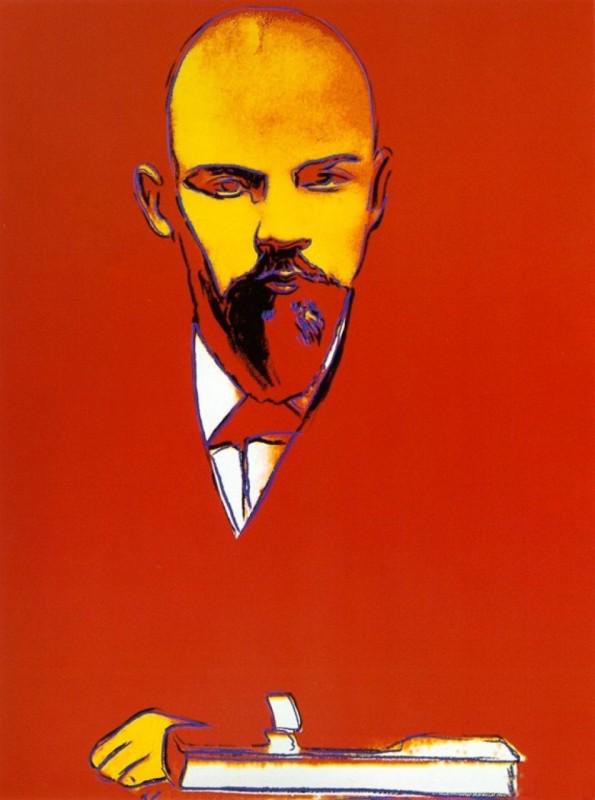

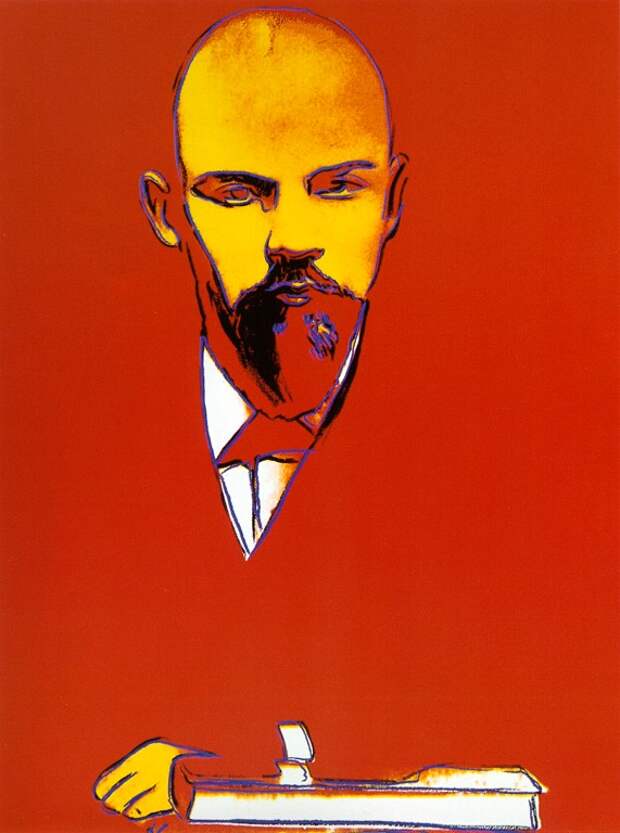

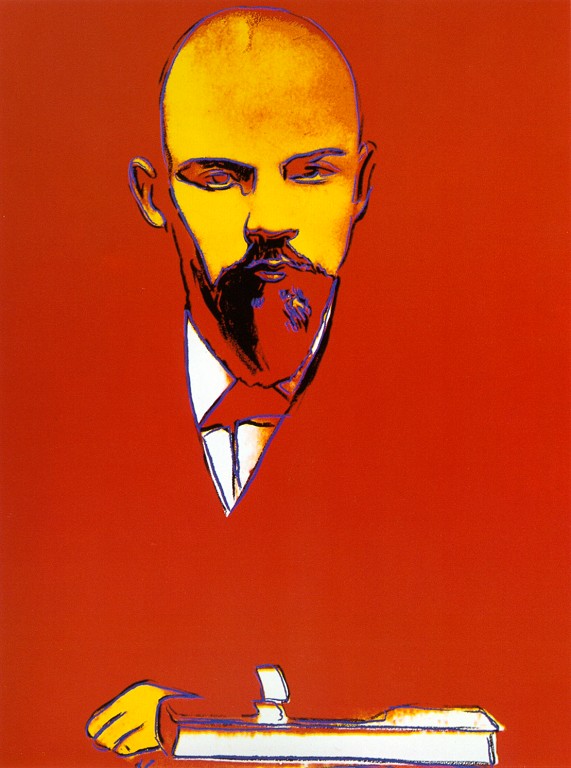

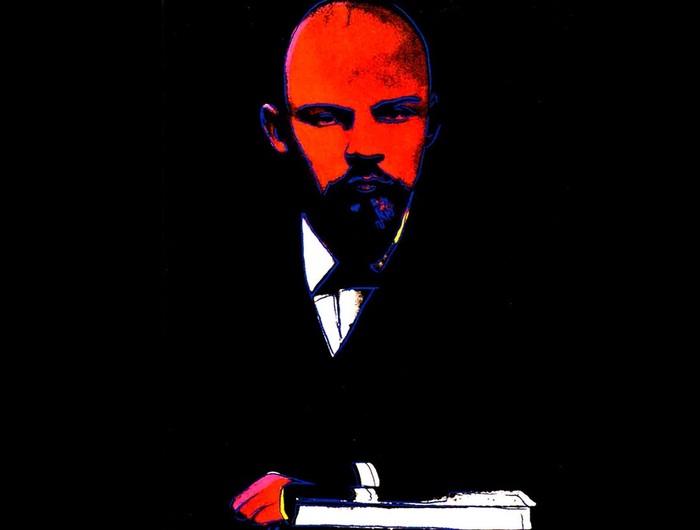

ЭНДИ УОРХОЛ (1928-1987), Красный Ленин

Клиенты должны загрузить документы, удостоверяющие личность, чтобы участвовать в торгах.

Внимание! Прежде чем регистрироваться для участия в распродаже, убедитесь, что вы прочитали и поняли График премиум-аккаунтов для покупателей.

Перейдите на страницы лотов, на которые желаете сделать заочную ставку.

Щелкните здесь, чтобы завершить регистрацию. под номером 102/120 (было также 24 корректура художника), опубликовано в поместье художника, Нью-Йорк, напечатано Рупертом Джейсеном Смитом, Нью-Йорк, с его слепым штампом

Изображение и лист 1002 x 747 мм.

Музей современного искусства Энди Уорхола, Медзилаборце, Словакия, с момента основания в 1991 году.

Приобретено у вышеуказанного нынешним владельцем в 2001 году (предоставлено музею во временное пользование до 2020 года).

Feldman & Schellmann II.403

Медзилаборце, Музей современного искусства Энди Уорхола, 1991–2021 гг.

Эта партия была ввезена из-за пределов Великобритании для продажи и помещена под режим временного ввоза. НДС на импорт уплачивается по ставке 5% от цены молотка. НДС в размере 20% будет добавлен к надбавке покупателя, но не будет указан отдельно в нашем счете.

Обратите внимание, данный лот является собственностью потребителя. См. пункт h2 Условий продажи.

пункт h2 Условий продажи.

Привезено вам

1917 год был годом двух революций в России: в феврале, с отречением царя Николая II и распадом Российской империи, и в октябре, когда большевики захватили власть, обещая построить социалистическое государство. Это привело к Гражданской войне в России, в конце которой Красная Армия вышла победителем. В 1922 году был основан Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Во время этих событий вплоть до своей смерти в 1924 года Владимир Ленин был бесспорным политическим лидером и основателем однопартийного социалистического государства. Ленинизм был господствующей доктриной в России — вариант марксизма, который стремился к диктатуре пролетариата во главе с большевистской партией — и был движущей силой социально-политического переворота.

Такая харизматичная и мощная политическая фигура не могла не нравиться Уорхолу, и Ленин стал героем одной из последних серий картин и трафаретов, созданных художником в год его смерти в 1987. Через семьдесят лет после русской революции Уорхол использовал фотографию Филиппа Шенборна, чтобы превратить российского лидера в икону 1980-х годов. В отличие от других икон, «манипулируемых» художником, здесь более минималистичный каркас: лицо и лацкан Ленина ярко-оранжево-желтого цвета выходят из широкого алого «моря» — символического цвета Октябрьской революции и Красной Армии. , но и красного террора, кампании репрессий и расстрелов, проводимой большевиками в годы Гражданской войны. Силуэт вождя не определен, и единственная другая фигуративная деталь появляется на нижнем краю, где его предплечье опирается на стопку книг, чтобы символизировать приверженность Ленина как теоретика и интеллектуала.

Через семьдесят лет после русской революции Уорхол использовал фотографию Филиппа Шенборна, чтобы превратить российского лидера в икону 1980-х годов. В отличие от других икон, «манипулируемых» художником, здесь более минималистичный каркас: лицо и лацкан Ленина ярко-оранжево-желтого цвета выходят из широкого алого «моря» — символического цвета Октябрьской революции и Красной Армии. , но и красного террора, кампании репрессий и расстрелов, проводимой большевиками в годы Гражданской войны. Силуэт вождя не определен, и единственная другая фигуративная деталь появляется на нижнем краю, где его предплечье опирается на стопку книг, чтобы символизировать приверженность Ленина как теоретика и интеллектуала.

Настоящий оттиск хранится и выставляется в Музее современного искусства Энди Уорхола в Медзилаборце, Словакия, с момента его основания в 1991 году. Ранее музей современного искусства семьи Уорхола был основан членами семьи Уорхола и словацким министерством. культуры. Родители Уорхола были русинами из деревни Микова недалеко от того места, где позже был основан музей, и эмигрировали в Соединенные Штаты еще до его рождения.

Еще из

Распечатки и тиражи

Просмотреть все

Сделать ставку

Отчет о состоянии

Специалист Christie’s может связаться с вами, чтобы обсудить этот лот или уведомить вас об изменении состояния перед продажей.

Я подтверждаю, что прочитал это важное уведомление об отчетах о состоянии и согласен с его условиями.

Посмотреть отчет о состоянии

Калькулятор стоимости

Предполагаемая премия покупателя

Убытки, повреждения и ответственность (LDL)

примерное время доставки

Ориентировочная стоимость

Исключительно обязанности

Красный террор в 100 лет: что стояло за порочной советской стратегией

30 августа 1918 года Фанни Каплан, 28-летняя член Российской партии социалистов-революционеров, размахивала пистолетом перед гостем того дня на заводе Михельсона в Москва. Когда его сотрудники собрались, чтобы попрощаться со своим уважаемым гостем, Владимиром Лениным, Каплан освистал его. Когда советский вождь повернулся к виновнику, раздались три выстрела. Спустя несколько секунд среди хаоса раненого Ленина увезли в Кремль, а Каплан задержали.

Когда его сотрудники собрались, чтобы попрощаться со своим уважаемым гостем, Владимиром Лениным, Каплан освистал его. Когда советский вождь повернулся к виновнику, раздались три выстрела. Спустя несколько секунд среди хаоса раненого Ленина увезли в Кремль, а Каплан задержали.

Примерно так шла официальная советская линия. На самом деле спутанное психическое состояние Каплан во время ее допроса вызвало серьезные сомнения в том, действительно ли она совершила это деяние. Несмотря на это, всего через несколько дней она была казнена — удобный козел отпущения для режима, находившегося одновременно под огромным давлением и стремящегося продемонстрировать свою решимость посторонним. Когда Ленин был выведен из строя, а большевистское правительство было потрясено успешным убийством начальника петроградской тайной полиции Моисея Урицкого, в тот же день призывы к решительным действиям против «белого террора» стали громче.

В течение девяти месяцев после Октябрьской революции молодая Советская республика, основанная большевистской партией Ленина, вела жестокую гражданскую войну на территории бывшей Российской империи против промонархистских, консервативных «белых» сил. Одновременно правительство Ленина вывело Россию из Первой мировой войны, подписав договор с центральными державами, вызвав гнев ее бывших союзников, Великобритании и Франции. В августе 1918 года и даже во время Первой мировой войны союзники начали вторжение на север России, оказывая помощь антибольшевистским группировкам региона.

Одновременно правительство Ленина вывело Россию из Первой мировой войны, подписав договор с центральными державами, вызвав гнев ее бывших союзников, Великобритании и Франции. В августе 1918 года и даже во время Первой мировой войны союзники начали вторжение на север России, оказывая помощь антибольшевистским группировкам региона.

Под ударами со всех сторон — в том числе со стороны крестьян, недовольных принудительными мерами по раздаче зерна из деревни в города — и с жизнью Ленина, теперь на кону, Советская Россия вот-вот должна была взорваться.

31 августа государственные СМИ ответили громкой кампанией, направленной на разжигание народной жажды крови. В «Правде» появилась бешеная статья, подстрекающая к насилию и восклицающая: «Нам пора раздавить буржуазию или быть раздавленной ею… Гимном рабочего класса будет песня ненависти и мести!» Масштаб этой мести вскоре выйдет за пределы политических противников большевиков в России, приняв глобальное измерение, наследие которого продолжает отражаться в международных отношениях и по сей день.

На следующий день петроградская газета «Красная газета» утверждала, что: «только реки крови могут искупить кровь Ленина и Урицкого». Большевистские газеты стали ключевыми зачинщиками и летописцами внезапной эскалации государственного насилия. Действительно, 3 сентября «Известия » сообщали, что за четыре дня после покушения на Ленина только в Петрограде было расстреляно более 500 заложников. Наконец, 5 сентября советское правительство приняло постановление о санкционировании «красного террора», которое предписывало «без колебаний проводить массовые расстрелы».

Феликсу Дзержинскому, печально известному директору Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, более известной под русским названием «ЧК», предшественницы КГБ, с декабря 1917 года было поручено искоренение контрреволюционных угроз Советскому государству. нападки на Ленина и Урицкого наконец убедили правительство прислушаться к его лоббированию большей внутренней безопасности.

Советская Россия позиционировала себя как государство нового типа, установившее «диктатуру пролетариата», предсказанную Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Таким образом, он вел историческую борьбу с буржуазией, социальным классом, господствовавшим в капиталистическом обществе. Глядя на пример Парижской Коммуны, недолговечного радикального правительства, правившего французской столицей в течение периода в 1871 году, Ленин и его товарищи увидели необходимость применить насилие против своих противников в этой борьбе. Они с нетерпением ожидали, что пролетариат, эксплуатируемый капитализмом рабочий класс, будет готов подняться во всемирной социалистической революции, которая преодолеет границы и этнонациональную принадлежность — и отомстит за Коммуну. Россия должна была стать пороховой бочкой глобального пожара.

Таким образом, он вел историческую борьбу с буржуазией, социальным классом, господствовавшим в капиталистическом обществе. Глядя на пример Парижской Коммуны, недолговечного радикального правительства, правившего французской столицей в течение периода в 1871 году, Ленин и его товарищи увидели необходимость применить насилие против своих противников в этой борьбе. Они с нетерпением ожидали, что пролетариат, эксплуатируемый капитализмом рабочий класс, будет готов подняться во всемирной социалистической революции, которая преодолеет границы и этнонациональную принадлежность — и отомстит за Коммуну. Россия должна была стать пороховой бочкой глобального пожара.

Этот прогноз был одновременно подтвержден и поставлен под угрозу, когда капиталистические державы решили задушить большевизм в его колыбели с помощью военной интервенции. Защита революции означала, что идеологические убеждения вскоре превратились в государственное насилие. Вскоре после начала красного террора сотни иностранных чиновников и жителей, проживающих на советской территории, оказались в следственных изоляторах ЧК. Политическая неразбериха последних 18 месяцев привела к наплыву шпионов, действующих на территории России, а подозрения в отношении неместной пятой колонны только усугубили истерию.

Политическая неразбериха последних 18 месяцев привела к наплыву шпионов, действующих на территории России, а подозрения в отношении неместной пятой колонны только усугубили истерию.

Несмотря на то, что Красный террор прямо определил политических соперников большевиков — социалистов-революционеров — в качестве основных целей, их приверженность классовому конфликту и интернационализму придавала Красному террору неизбирательный характер, когда дело касалось национальности его жертв. И русский, и иностранец попали под подозрение из-за предполагаемого «буржуазного» происхождения. Хотя на самом деле непосредственный контекст, в котором проводилась политика, означал, что уроженцы России пострадали пропорционально больше. И на самом деле большинство его жертв были связаны не с эсерами, а с бывшей российской монархией. Многим большевикам, годами томившимся в тюрьмах или ссылках, красный террор предоставил возможность расквитаться с царской системой.

Оценка точного числа людей, убитых во время красного террора, во многом зависит от интерпретации того, когда политика «закончилась». Репрессии продолжались еще долгое время после того, как Съезд Советов объявил амнистию в ноябре 1918 года. Общая цифра, опубликованная в официальной печати к этому месяцу, составляет от 10 000 до 15 000 жертв, диапазон, который, независимо от преднамеренного преуменьшения или иным образом, является отрезвляющим свидетельством масштаб идеологического пафоса. Как пояснил осенью один из ведущих чекистов Мартин Лацис своим офицерам, единственным критерием для преследования был социальный класс жертв: «Мы не ведем войну против отдельных лиц. Мы уничтожаем буржуазию как класс… В этом смысл и суть красного террора».

Репрессии продолжались еще долгое время после того, как Съезд Советов объявил амнистию в ноябре 1918 года. Общая цифра, опубликованная в официальной печати к этому месяцу, составляет от 10 000 до 15 000 жертв, диапазон, который, независимо от преднамеренного преуменьшения или иным образом, является отрезвляющим свидетельством масштаб идеологического пафоса. Как пояснил осенью один из ведущих чекистов Мартин Лацис своим офицерам, единственным критерием для преследования был социальный класс жертв: «Мы не ведем войну против отдельных лиц. Мы уничтожаем буржуазию как класс… В этом смысл и суть красного террора».

И хотя Ленин был яростным критиком русского шовинизма, ленинское видение Советской России как «крепости, осажденной мировым капиталом» ознаменовало новую фазу многовекового недоверия страны к Западу, которое стало синонимом буржуазного врага. Подразумеваемая им дихотомия нашла отклик у населения, выросшего на историях о польских интригах, вторжении Наполеона в 1812 году и агрессии европейских держав во время Крымской войны в 1850-х годах. Столкнувшись с реальностью союзных армий, присоединившихся к своим Белым врагам у ворот в 1918 марта обращение большевиков к массовому террору и идеологическому принуждению на внутреннем фронте было частью этой вековой борьбы за выживание.

Столкнувшись с реальностью союзных армий, присоединившихся к своим Белым врагам у ворот в 1918 марта обращение большевиков к массовому террору и идеологическому принуждению на внутреннем фронте было частью этой вековой борьбы за выживание.

Наследие красного террора, связанное с насилием со стороны государства, подозрительность к чужеродному «буржуазному» проникновению и подчинение через страх стали неизгладимыми характеристиками советского государственного управления. Доведенный до самых чудовищных крайностей во время сталинского Большого террора в 1930-х годах, он впоследствии помог сформировать методы Кремля перед началом холодной войны. Даже с распадом СССР в 1991, такие события, как цветные революции, вспыхнувшие в нескольких бывших советских республиках в начале 2000-х годов, и недавние демонстрации Евромайдана на Украине, которые побудили Кремль аннексировать Крым, неизменно приводятся как свидетельство «западного вмешательства» в сферу влияния России. . Сегодняшняя напряженность между Москвой и Западом показывает, насколько прочным остается это наследие.