Содержание

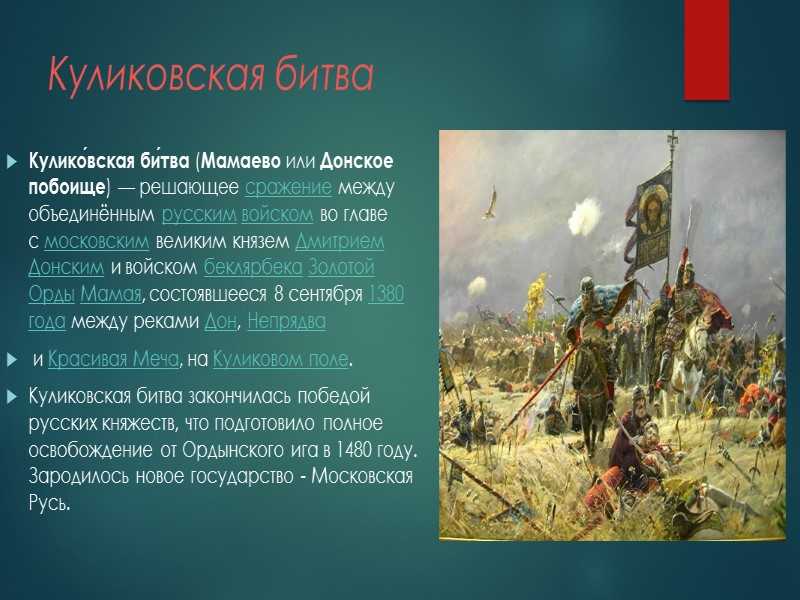

место сражения, дата, оценка потерь и возможные последствия

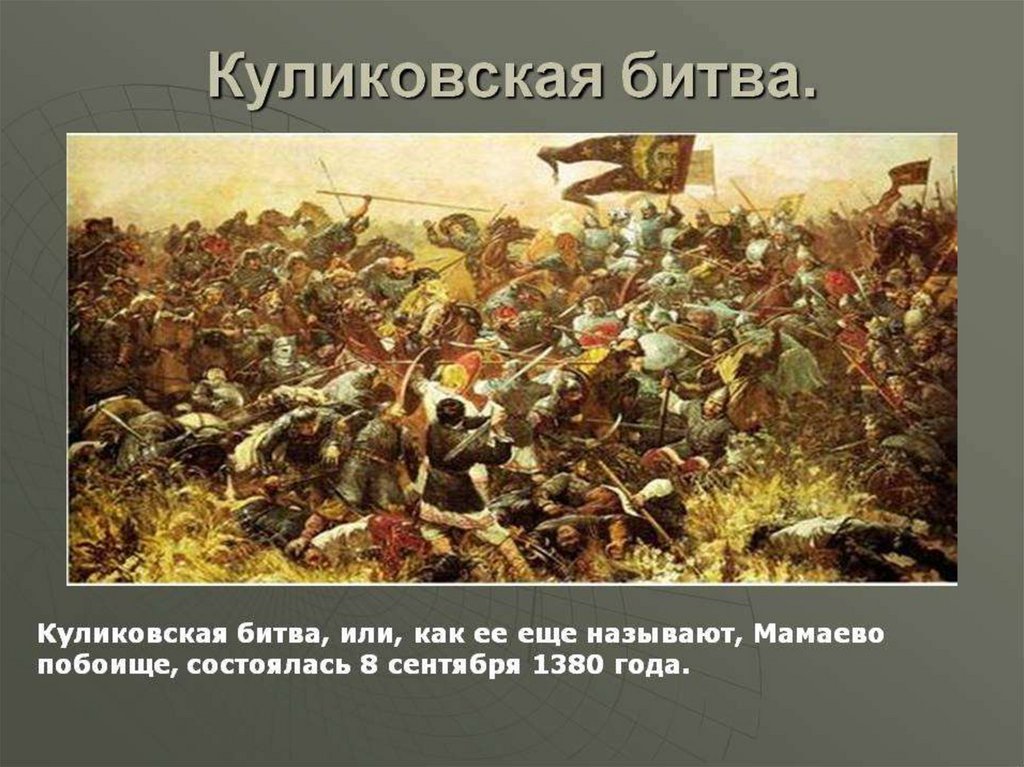

Время правления Дмитрия Донского считается самой несчастной и грустной эпохой в истории русского народа. Частые разорения и опустошения земель, внутренние междоусобицы, но главное, имела место Куликовская битва – ужасающие и тяжелое противостояние монголо-татарскому игу.

Как все начиналось?

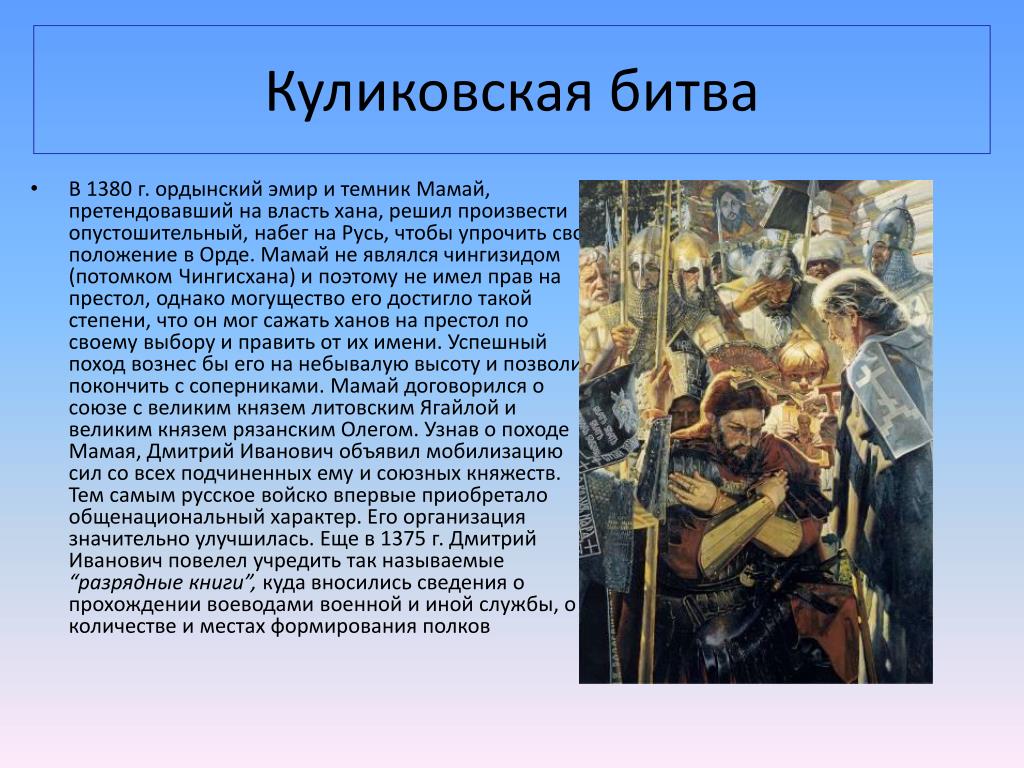

Жарким летом 1380 года князь Донской получил известие о том, что на Русь идет татарский владыка Мамай и вся его Золотая Орда. Мамай желал полностью уничтожить русских князей и посадить вместо них своих наместников. Поэтому хан нанял еще отряды басурман, аланов, черкес и заключил союз с князем Ягайло, которому Москва тоже не нравилась.

Дмитрий Донской сразу же стал собирать армию, чтобы дать врагу достойный отпор. Пока одна армия ехала, а другая собиралась, в Москву приехали послы хана. Они стали требовать такую же дань и покорность, какие были при хане Узбеке. Бояре, князья и духовные лица собрали совет и приняли решение, что лучше пойти Мамаю на уступки, чем проливать кровь. Послы получили богатые дары и отправились к хану с предложением о перемирии, но, кажется, это была плохая идея, так как военные приготовления продолжались.

Послы получили богатые дары и отправились к хану с предложением о перемирии, но, кажется, это была плохая идея, так как военные приготовления продолжались.

Гонец, Захарий Тютчев, которого отправили с ханскими послами с предложением о мире, вернулся с плохими новостями: Мамай идет на Москву. К его армии присоединился не только князь Ягайло, но и Олег Рязанский. Три армии условились встретиться 1 сентября на берегу реки Оки – это было первое место сбора войск перед Куликовской битвой.

На общем совете было принято решение, что нужно идти войску Мамая навстречу и предупредить соединение армии хана с войсками Ягайлы и Олега. Всем воеводам, которые еще не успели прийти в Москву, князь Дмитрий отправил гонцов с посланием отправляться к Коломне – месту сбора всех ополчений. Были снаряжены разведотряды, которые выдвинулись раньше основной армии, чтобы добыть языка — пленника, который мог бы рассказать об истинных намерениях хана.

Разведчики донесли следующее: Мамай в союзе с князем Литовским и Рязанским, он действительно будет ждать на Оке войска Ягайлы, но также Мамай будет ждать осени, когда на Руси соберут с полей весь урожай. Хан рассылал своим усулам приказ, не заботится о пашне и хлебе, потому что они придут на русские хлеба.

Хан рассылал своим усулам приказ, не заботится о пашне и хлебе, потому что они придут на русские хлеба.

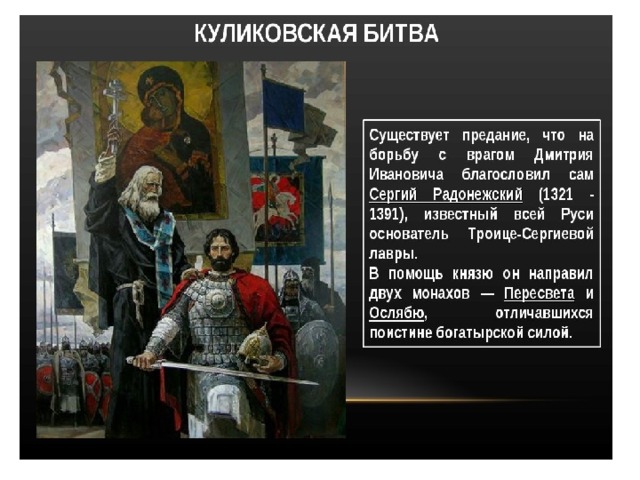

Благословение

15 августа 1380 года Дмитрий Донской приехал в Троицу, чтобы взять благословение у игумена Сергия. Тот сказал ему, что нужно почтить хана дарами и покорностью. Так как Дмитрий уже сделал это, игумен оповестил, что ждет в таком случае Мамая «погубление и запустение», а князю будет «помощь, милость и слава».

Немного позже князь заметил двух монахов, которые выделялись на общем фоне – Пересвета и Ослаблю. До того как попасть в монастырь о них говорили как о богатырях. Поэтому Дмитрий попросил у Сергия, чтобы богатыри отправились к месту Куликовской битвы в составе его войска. На этом князь выдвинулся к назначенному месту встречи своих войск.

Непроходимая формация

Раньше князья русские часто сражались с татарами и всегда побеждали. Они весело и шумно отправлялись в степи и состязались друг с другом, кто первый разобьет врага. Но те времена давно ушли в небытие. Люди, наученные горьким опытом и, присмиревшие под гнетом тяжелого ига, теперь покорно шли за своим вождем, который обдуманно и осторожно готовил план сражений.

Люди, наученные горьким опытом и, присмиревшие под гнетом тяжелого ига, теперь покорно шли за своим вождем, который обдуманно и осторожно готовил план сражений.

Чтобы избежать тесноты, военная рать разделилась и направилась в Коломну тремя разными дорогами. За войском тянулся длинный обоз, солдаты сложили на телеги самые тяжелые части своих доспехов. Князья и бояре имели особые обозы с многочисленными слугами. Также князь Донской взял в поход русских купцов, которые хорошо знали крымские города, южные пути и пограничные станицы.

24 августа войско, которое выдвинулось из Москвы, уже достигло Коломны. Здесь его уже ждали союзники, готовые отправиться к месту Куликовской битвы. На следующий день князь провел общий смотр войска и разделил его на четыре полка. Именно в этот момент Дмитрий Донской осознает, что князь Олег Рязанский действительно его предал, хотя он до последнего поддерживал с Донским дружеские отношения. Вероятно, именно этот факт заставил Дмитрия в последний момент поменять свои планы: не переходить Оку под Коломной, а уклониться немного на Запад, минуя Рязанские земли и давая тем самым возможность догнать основное войско еще не приехавшим отрядам.

В военной кампании принимали участие только князь московский и подвластные ему бояре и князья, ни один из крупных князей не посетил общее место сбора перед Куликовской битвой.

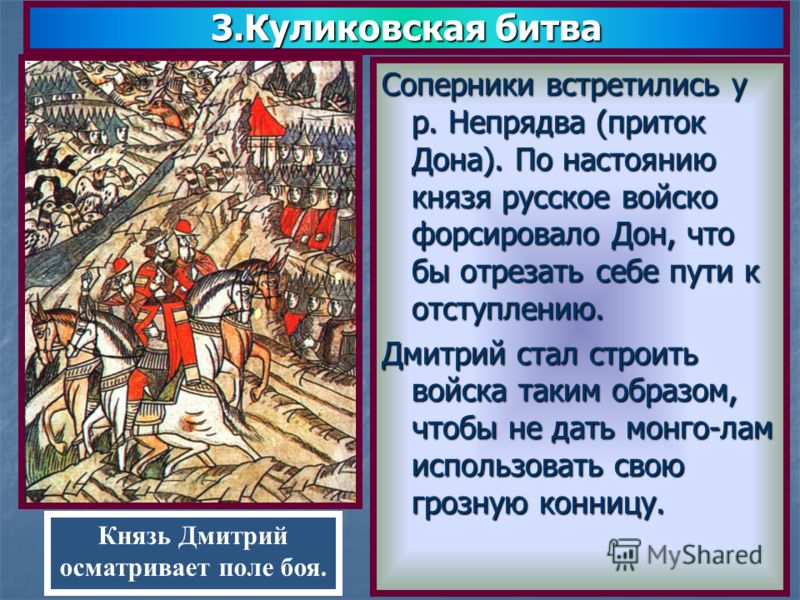

Мамай хотел сломить возрастающую мощь Руси и усилить ее зависимость от Орды. Хану удалось собрать войско численностью в 150 тысяч человек. На то время это было очень много. Русское войско уступало по количеству солдат. Согласно летописям князю Донскому удалось собрать около 70 тысяч воинов. Хотя есть данные, что численность его войска превышала 100 тысяч. Русское войско хотело не обороняться на реке Оке, а двинуться навстречу противнику, вверх по Дону.

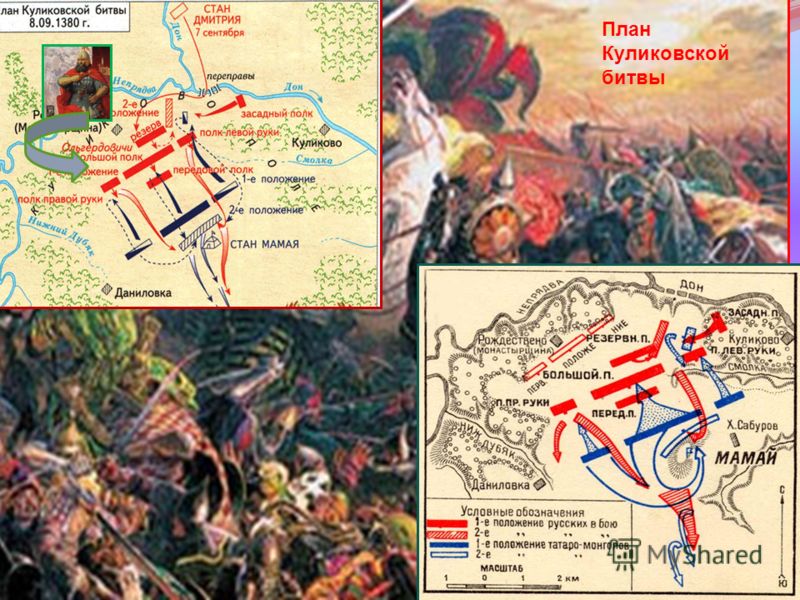

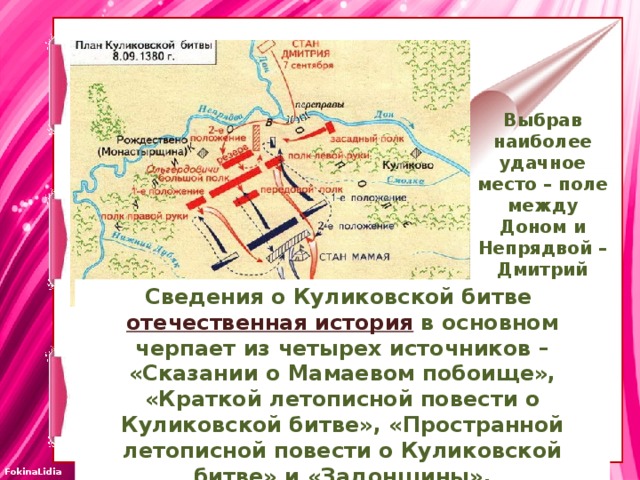

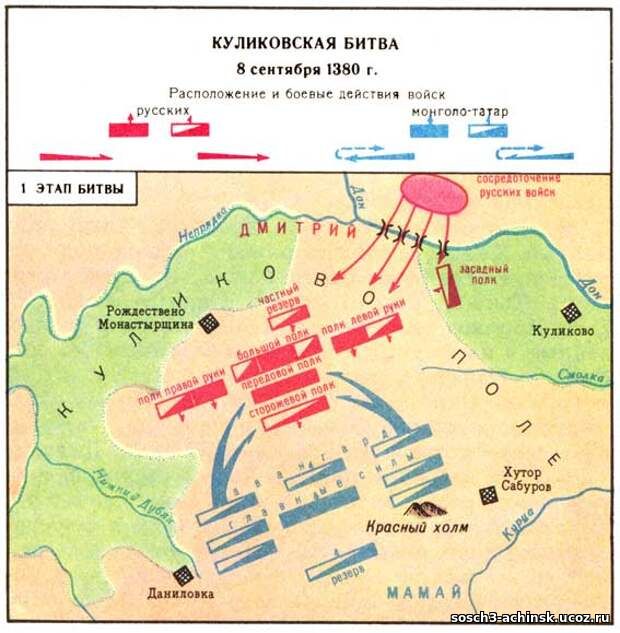

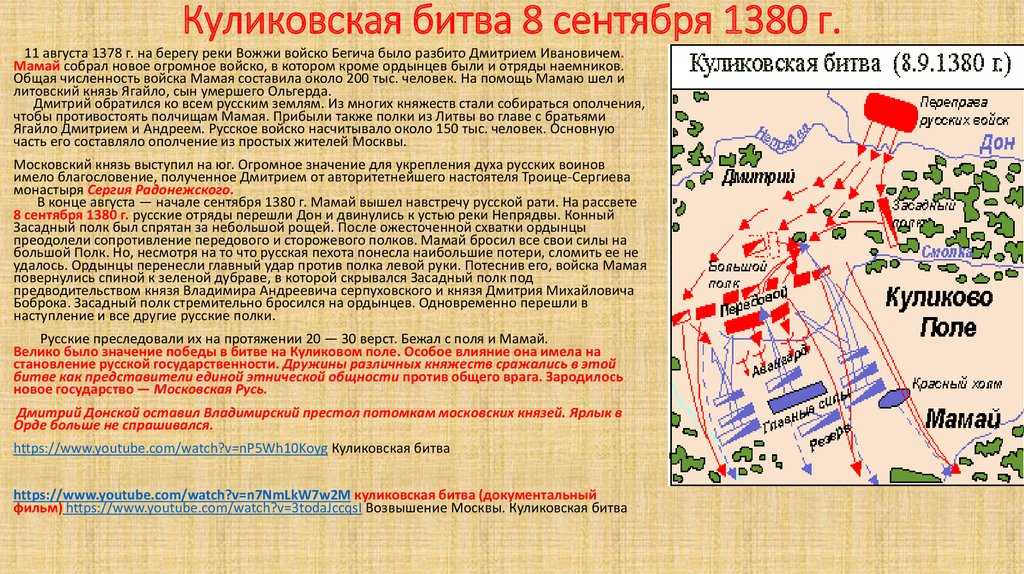

8 сентября русские полки уже были на месте Куликовской битвы. Они переправились на правый берег Дона и разместились на Куликовском поле. Войско стало таким образом: впереди разместился Передовой полк, за ним Большой. Фланги заняли полки Правой и Левой руки, за ними был конный резерв. За левым флангом в лесу разместился Засадный полк.

Место, где была Куликовская битва, было невыгодным для отступления русских войск – в их тылу находилась река и глубокие овраги. Переправившись через реку, русские войска показали решимость отстаивать свою свободу и земли до победного конца. Та формация, которую заняли войска, значительно затрудняла обходные маневры монголо-татарского конного войска. Ханское войско стояло развернутым строем, у него не было резервов, на передовых позициях было конское войско, за ним – пехота.

Переправившись через реку, русские войска показали решимость отстаивать свою свободу и земли до победного конца. Та формация, которую заняли войска, значительно затрудняла обходные маневры монголо-татарского конного войска. Ханское войско стояло развернутым строем, у него не было резервов, на передовых позициях было конское войско, за ним – пехота.

Место встречи и предзнаменования

Пусть русские войска и мешали врагу пройти дальше, но их положение было крайне невыгодным: они будто сами себя загнали в тиски. Какова же была причина выбора места сражения Куликовской битвы?

Князья долго спорили о том, где давать бой: одни говорили, что нужно переправиться на другой берег, другие не хотели оставлять у себя в тылу войска литовские и князя Рязанцева с дружиной. Те, кто хотел перейти реку, рассуждали следующим образом: остаться, значит дате место малодушию, а если переправиться, то боевой дух возрастет. Зная, что отступать некуда, воины будут сражаться до последнего. Князю Дмитрию приводили множество примеров того, что его предшественники переправлялись через реки и успешно одолевали врагов. Дмитрий Донской был настроен решительно, он сказал, что пришел сюда не смотреть на достижения своих предшественников, а освободить землю русскую. И у него есть только два пути: либо умереть, либо победить. Так, он направил свои войска через Дон на место сражения Куликовской битвы. Все происходило очень быстро, потому что гонцы доложили, что Мамай уже знает о русских войсках и спешит к Дону.

Дмитрий Донской был настроен решительно, он сказал, что пришел сюда не смотреть на достижения своих предшественников, а освободить землю русскую. И у него есть только два пути: либо умереть, либо победить. Так, он направил свои войска через Дон на место сражения Куликовской битвы. Все происходило очень быстро, потому что гонцы доложили, что Мамай уже знает о русских войсках и спешит к Дону.

К ночи русские войска успели миновать реку и разбили лагерь возле реки Непрядвы – приток Дона близ места Куликовской битвы. За прибрежными холмами лежало десятиверстное поле, которое называли Куликовым. Посреди этого поля текла река Смолка, за ней уже стояла орда Мамая, которая не успела помешать русской переправе.

Выбор места Куликовской битвы имел не только моральное, но и военно-тактическое значение. Если бы солдаты остались на левом берегу, то они могли только обороняться. Переправившись и уничтожив за собой мосты, они должны были идти в наступление. Плюс ко всему водная преграда ограждала русское войско от возможного удара с тыла.

Сказания говорят, что в ту ночь на Куликовом поле завывало большое множество волков, клекотали орлы и каркали вороны, будто они чувствовали, что скоро на земле будет большое количество трупов.

В войсках Донского был безудельный князь Дмитрий Боброк, его знали как искусного человека в военном ремесле и знахаря, что может предсказывать будущее по разным знамениям. В ночь перед битвой они выехали в поле на будущее место сражения Куликовской битвы и прислушались. Боброк сказал князю Донскому, что его армия победит, но слишком большой ценой.

Битва русских полков

Утром 8 сентября приток Дона близ места Куликовской битвы должен был озариться рассветом, но вместо него мир поглотил густой туман, который мешал видеть движение полков. Только около 9 утра мгла начала рассеиваться. Русское войско начало занимать боевые позиции: по правую сторону от войска были овраги и заросли реки Нижний Дубок, что впадала в Непрядву, слева находились крутые яры Смолки. Можно сказать, что местом Куликовской битвы является слияние рек, которые впадают в Дон.

Пехота находилась на передовой линии, засадный конный полк прикрывал обозы и места переправы через Дон – единственный путь отступления. Этот полк мог в любой момент помочь сражающимся воинам, но его основная цель заключалась в защите переправ.

Князь Донской сбросил с себя золотые латы и облачился в простой черный плащ. Он присоединился к сторожевому полку, так как хотел первым вступить в битву с врагом. Солдаты и другие князья пытались отговорить его от этой сумасбродной идеи, но Дмитрий был непреклонен: «Победа или смерть, буду рядом с вами, братия, до конца».

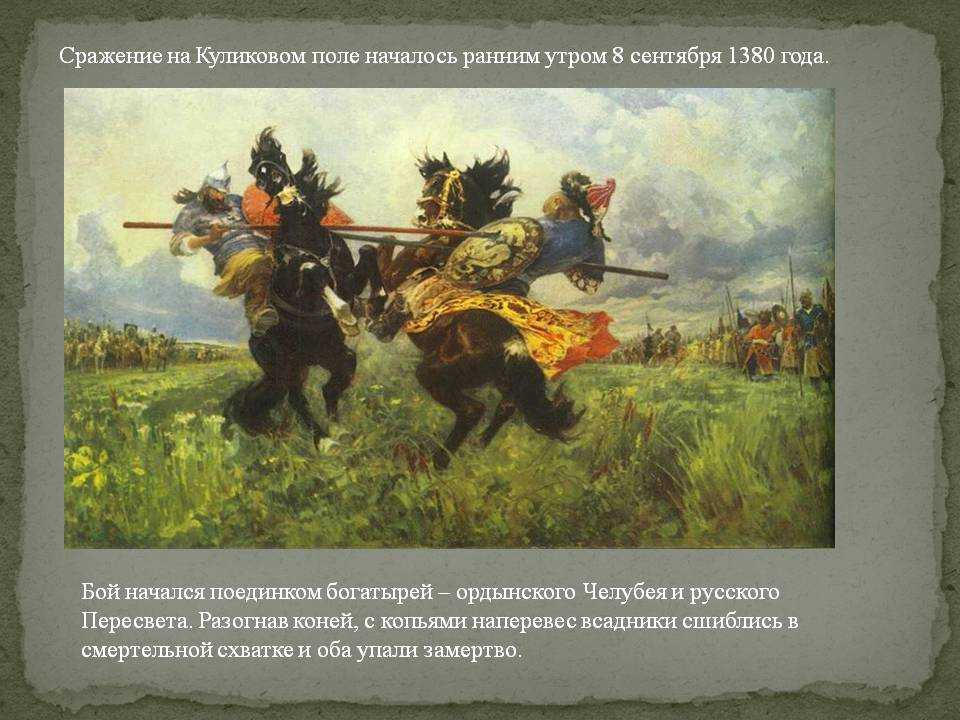

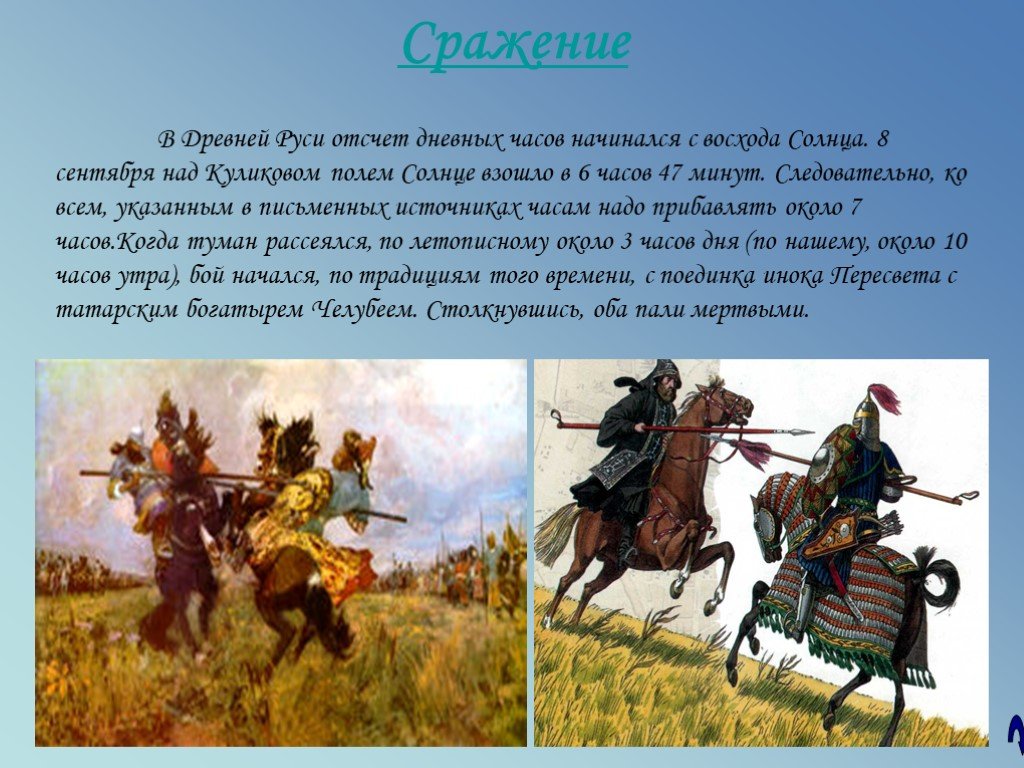

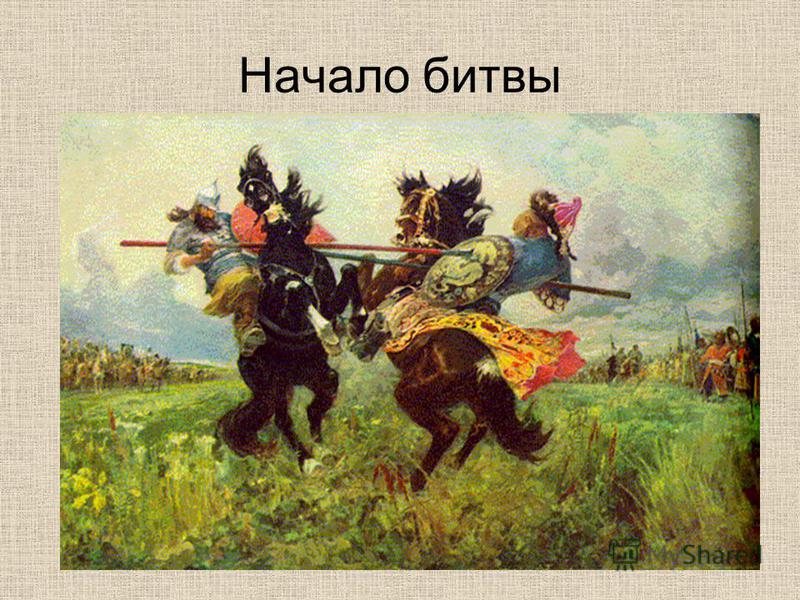

Куликово поле, одиннадцать часов утра – вот время и место Куликовской битвы. Татарская рать уже выдвинулась к середине Куликова поля. Две грозные силы шли друг на друга, но вдруг они остановились на некотором расстоянии друг от друга. От татар отделился один воин, похожий по строению тела на Голиафа. В те времена каждую битву нужно было начинать с единоборства. Этого татарского Голиафа звали Челубей. Со стороны русских вышел Пересвет, который изъявил желание сразиться с врагом.

Начало боя

Поединок закончился быстро: противники ударили друг друга с такой силой, что мертвыми упали на землю. Это положило начало сражению.

Татарские конные войска, сбили сторожевые полки, разгромили передовую заставу и на протяжении трех часов пытались прорвать центр и разбить правое крыло русского войска.

8 сентября 1380 года – это дата Куликовской битвы, место сражения одноименное поле в окружении рек. После первой атаки татар русские войска понесли значительные потери, был ранен даже князь Донской, который щеголял в доспехах рядового солдата. Только когда Мамай начал теснить русские полки, в действие был введен частный резерв. Но даже при таком раскладе противнику удалось прорвать левый фланг русского легиона и перейти в тыл основных сил.

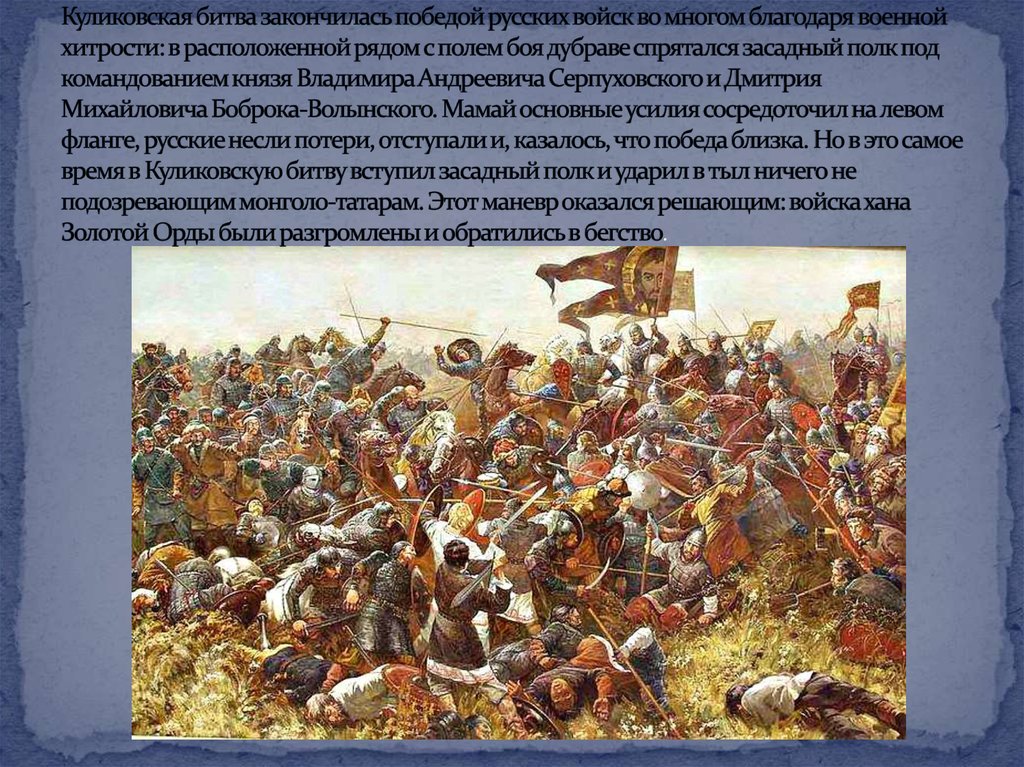

В этот же момент по вражеским войскам наносит удар Засадный полк Боброка. Внезапная и стремительная атака этого небольшого войска переменила ход сражения в пользу русской армии. Ряды татарского войска были разбиты, и воины обратились в бегство. Русским войскам удалось продвинуться по ханской ставке на 50 километров. Преследователи безжалостно уничтожали остатки войск Мамая. Обе стороны понесли огромные потери, около 200 тысяч человек было убито.

Русским войскам удалось продвинуться по ханской ставке на 50 километров. Преследователи безжалостно уничтожали остатки войск Мамая. Обе стороны понесли огромные потери, около 200 тысяч человек было убито.

Роковой просчет

Если бы место Куликовской битвы найдено было, в наше время военные полководцы единогласно заявили, что там слишком мало места для маневров. Исторические записи свидетельствуют, что татарское войско численно превосходило русское, но боевой потенциал они так и не смогли реализовать из-за невозможности развернуться на лошадях. Центр поля имел по фронту всего 5 километров. Татарские войска не были расчлененными на отдельные отряды. Очевидно, Мамай хотел атаковать «в лоб» и одним ударом сломить сопротивление русских войск.

Именно поэтому его и ожидало поражение. Проводя фронтальную атаку в месте слияния рек, Куликовскую битву татары по определению не могли выиграть, так как они не могли обойти или охватить боевой порядок русского войска. Проще говоря, стратегическая инициатива здесь была за русским командованием.

Отдельно хочется отметить то, как сражались главнокомандующие. Мамай смотрел за ходом боя с Красного холма, где находилась его ставка. В свою очередь, князь Дмитрий Донской облачился в простую военную экипировку и выступил в первых рядах своего войска, сражаясь наравне со своими подданными.

Когда князь Донской увидел, что Сторожевой полк терпит поражение в неравной схватке с врагом, он возвращается за главными силами и вводит их в бой. В полдень основные силы русского войска вышли к татарам на встречу.

Кровавое сражение

Полк Правой руки разместился в оврагах и перелесках реки Нижний Дубок, полк Левой руки обосновался в крутогорье реки Смолка. Место Куликовской битвы не позволяло татарскому конному войску обойти русские фланги, это вынуждало их бить в центр.

В русской армии самым устойчивым оказался правый фланг, которому посчастливилось отразить все атаки неприятеля. Но в центре войска, где имели место главные боевые события, спустя три часа татарские войска начали брать верх. Русские войска несли большие потери, особенно пострадали пешие войска. Только благодаря Владимирским и Суздальским полкам положение русской армии было восстановлено, а прорыв неприятеля предотвращен.

Русские войска несли большие потери, особенно пострадали пешие войска. Только благодаря Владимирским и Суздальским полкам положение русской армии было восстановлено, а прорыв неприятеля предотвращен.

В критическом состоянии оказался и левый фланг. Под натиском татар полк Левой руки вынужден был отойти к реке Непрядве. Татары усилили наступательную атаку, у них появилась возможность охватить левый фланг Большого полка, чем они и воспользовались. Только благодаря резервному полку угрозу удалось устранить. Если бы русские войска постигла неудача, то солдатам угрожала бы неминуемая гибель – сзади не было путей к безопасному отступлению. Спрятавшись в оврагах, лесах и кущах на берегах Дона, близ места Куликовской битвы русский войска могли бы подвергнуть себя опасности, ведь татарам ничего не стоило порубить все войско, сорвавшееся с места.

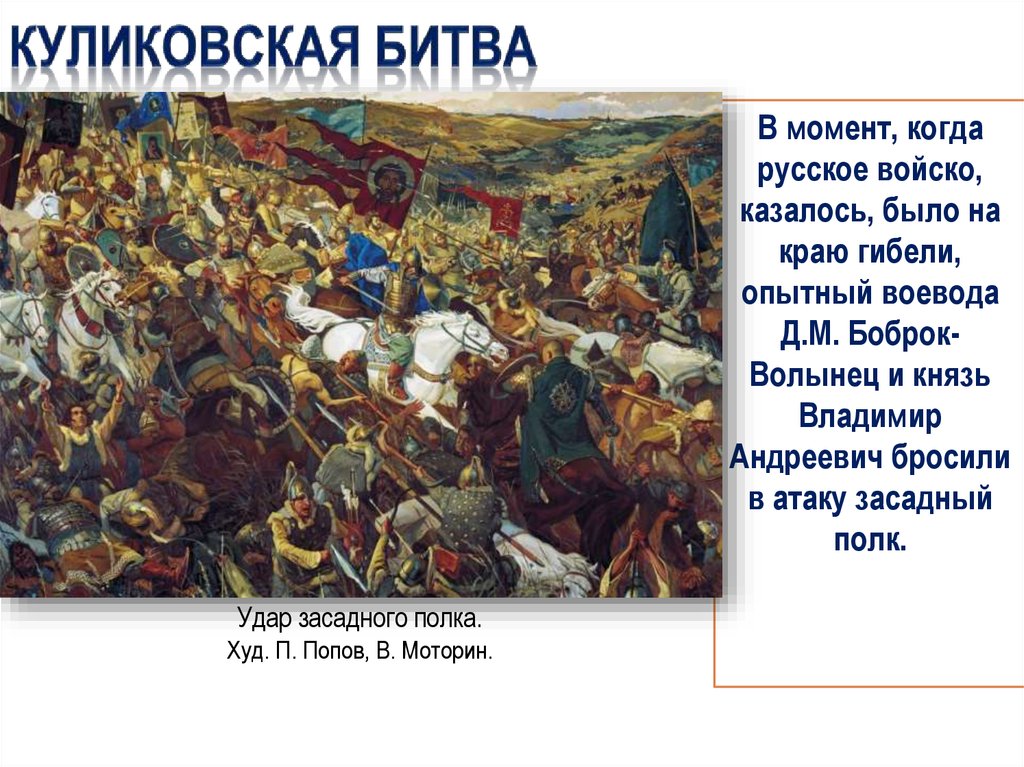

Пока шли сражения на правых и левых фронтах, князь Боброк вместе с войском ожидал в Зеленой дубраве своего звездного часа. Несмотря на то, что силы противника превосходили, Боброк не торопился с помощью, к тому же в лицо дул сильный ветер. Только к трем часам пополудни, когда ветер утих, воевода дал приказ вступать в схватку. Засадной полк появился внезапно с тыла и обрушил свои силы на основные войска татар, которые тем временем увлеченно преследовали остатки левого фланга.

Только к трем часам пополудни, когда ветер утих, воевода дал приказ вступать в схватку. Засадной полк появился внезапно с тыла и обрушил свои силы на основные войска татар, которые тем временем увлеченно преследовали остатки левого фланга.

К тому времени золотоордынцы были сильно измотаны, и у Мамая не оставалось резервного подкрепления. Поэтому внезапная и стремительная атака Засадного полка определила ход сражения, плюс ко всему Засадный полк поддержали другие воины русской армии. Так сказать, все, кто еще мог стоять на ногах, пошли в новое наступление.

Татарские войска были загнаны в реку Непрядву, многие из них утонули, а те, кто остался в живых, стали беспорядочно отступать к Красному холму. Видя все это, хан Мамай не стал дожидаться полного и окончательного разгрома своей армии, поэтому позорно бежал с поля боя вместе с малой дружиной. Остатки татарского войска двинулись в южном направлении. Русские преследовали их к реке Красивая Меча, спаслись только те, у кого были запасные лошади, но в целом весь татарский гарнизон был разгромлен, а лагерь с множеством телег, лошадей, верблюдов и прочей утварью достался победителям.

Услышав о том, что войско Мамая побеждено, литовцы, которые находились за 40 километров от Куликова поля, начали отступать так быстро, будто это за ними гнались русские войска. Олег Рязанский, когда услышал, что русские будут идти назад на Москву, бежал в Литву.

Потери

После того, как противников перестали преследовать, князь Дмитрий Донской приказал пересчитать всех воинов, оставшихся в живых. Летописцы писали, что после завершения битвы русская рать насчитала 40 тысяч воинов. Предположительно было потеряно 20-30 тысяч человек. Больше недели русские хоронили своих товарищей, только после достойного погребения войско отправилось в обратный поход.

Обоз русской рати увеличился из-за захваченных у татар кибиток с одеждами, оружием и прочим добром. На родину везли большое количество тяжелораненых воинов. Минуя Рязанские земли, князь запретил воинам грабить и обижать их жителей. 21 сентября армия князя Донского была в Коломне, 28 сентября – победителей торжественно встретили в Москве. Именно за победу над татарами князь Дмитрий получил прозвище «Донской».

Именно за победу над татарами князь Дмитрий получил прозвище «Донской».

Гонцы давно оповестили жителей Москвы о победе на Куликовом поле, и народ начал ликовать. Князя радостно приветствовали подданные и простые жители. Он уделял убогих и нищих, особое внимание уделил вдовам и сиротам, которые остались после убитых воинов. Не забыл он поблагодарить игумена Сергия, благословившего его на битву.

Победу на Куликовом поле сложно переоценить. Успех русской армии разрушил предположение, что Золотая Орда непобедимая. Победа над татарами увеличила количество сторонников объединительного процесса. Все русские князья и земли выразили свою готовность сражаться с татарами. Олег Рязанский признал свои и ошибки и настаивал на том, что все его отношения с Литвой или Золотой Ордой должны контролироваться князем Донским.

Однако победа была недолговременной. В скором времени вместо Орды Мамая было создано новое государство с чингисидом Тохтамышем. После того, как оно провозгласил о своем главенстве в Золотой Орде, русские князья признали его могущество. Казалось, что дата и место Куликовской битвы уже не имели никакого значения. После внезапного нападения Тохтамыша на Москву в 1382 году, даже князь московский вынужден был подчиниться татарскому хану.

Казалось, что дата и место Куликовской битвы уже не имели никакого значения. После внезапного нападения Тохтамыша на Москву в 1382 году, даже князь московский вынужден был подчиниться татарскому хану.

После Куликовской битвы русский народ надеялся, что Орда повержена и ярмо татарское навсегда сброшенное. Но к этой мечте предстоял еще очень долгий и тернистый путь.

Сегодня нам свойственно недооценивать значение подвигов Дмитрия Донского. Выискивая глазами на карте России место Куликовской битвы, мы даже представить не можем, каких усилий стоило 600 лет назад собрать и повести в бой такое количество людей, сплотить их, придумать стратегию и победить.

Выводы зарубежных ученых

Зарубежные исследователи оценили Куликовскую битву, как неудачную попытку освобождения Руси от монголо-татарского ига. Русские исследователи говорят, что время правления князя Донского стало поворотным в истории России: после победы в Куликовской битве ему удалось объединить Северо-Восточные земли, центром правления окончательно была признана Москва, после Куликовского сражения иго неумолимо слабело. Но есть и другое мнение, в котором говорится, что времена правления Дмитрия Донского были тяжелыми, а попытка сбросить монголо-татарское иго только усугубила ситуацию.

Но есть и другое мнение, в котором говорится, что времена правления Дмитрия Донского были тяжелыми, а попытка сбросить монголо-татарское иго только усугубила ситуацию.

Как бы там ни было, Куликовская битва сыграла свою роль в истории России. После нее Москву стали опасаться, из-за чего совершались внезапные и жестокие набеги на русские земли. Только героям нужно время, и тогда они обязательно одержат победу. Правда, иногда этого времени требуется слишком много.

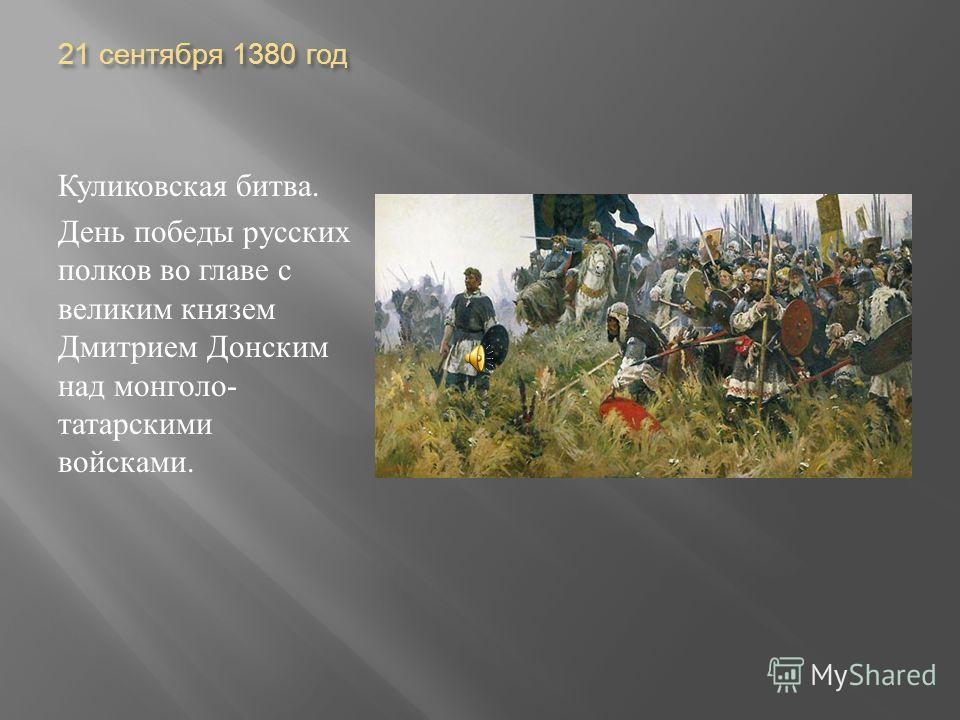

21 сентября. день победы русских полков во главе с великим князем дмитрием донским над монголо-татарскими войсками в куликовской битве (1380 год)

Память о Куликовской битве

В том далеком 1380 году после Куликовской битвы с 9 до 16 сентября русские воины хоронили тех, кто пал смертью храбрых на Куликовом поле, а на общей могиле была построена церковь. Но, несмотря на утраты, народ радовался победе. А Московского князя Дмитрия Ивановича с тех пор стали называть Дмитрием Донским.

Позже в 1852 году на месте, где произошла Куликовская битва по инициативе С. Д. Нечаева, который был обер-прокурором Священного Синода и первым исследователем великой битвы, была торжественно открыта памятная колонна, изготовленная по проекту Брюллова.

Д. Нечаева, который был обер-прокурором Священного Синода и первым исследователем великой битвы, была торжественно открыта памятная колонна, изготовленная по проекту Брюллова.

Ежегодно 21 сентября годовщина Куликовской битвы празднуется также и русской православной церковью.

Романчукевич Татьяна

для женского журнала InFlora.ru

При использовании и перепечатке материала активная ссылка на женский онлайн журнал InFlora.ru обязательна

История

День Воинской славы в современной России проходит 21 сентября. Это День победы русских сил, под

командованием Великого князя Дмитрия Донского, над войском Золотой Орды в

Куликовской битве. Данная битва была исторически важным событием для

развития Русского государства и являлась отправной точкой в освобождении от татаро-монгольского ига.

Процесс распада Золотой Орды совпаля с усилением Руси,

за счет слияния территорий с главенством в Московском княжестве. Это беспокоило

Мамая, правителя Орды. Для устранения нарастающей угрозы в 1378 года, им было

Для устранения нарастающей угрозы в 1378 года, им было

послано войско, командующим которым стал Бегич, встретившие их русские воины у

реки Вож одержали победу.

Раздосадованный проигрышем Мамай заключил союз с литовским

князем Ягайло и князем рязанским Олегом. 16 сентября 1380 года рядом с местом,

где р. Непрядва впадает в Дон, прошла трехчасовая битва, в ходе которой

вражеское войско начало отступление, превратившееся в настоящее бегство.

Результат этого боя способствовал последовавшему за ним

окончательному распаду Золотой Орды и становлению единой Руси с центром в

Москве.

Из-за трудностей перевода календаря, датой празднования

стало 21 сентября, не смотря на то, что по новому стилю сама битва проходила 16-го сентября (8-го по старому).

Участники, расположение войск и схема битвы

Русским войском командовал Дмитрий Донской (в то время еще Дмитрий Иванович). В его войско вошли:

- князь Серпуховский Владимир Андреевич (двоюродный брат Дмитрия Донского; после сражения получил прозвище Храбрый),

- московский боярин и воевода Дмитрий Боброк-Волынский,

- белозёрские князья Фёдор Романович и его сын Иван Фёдорович,

- тарусские князья Фёдор и Мстислав Юрьевичи,

- литовские князья, которые управляли Псковской, Полоцкой и Брянской землями,

- знать Владимирского княжества,

- жители других городов, крестьяне, бояре-воеводы,

- монахи Александр Пересвет и Родион Ослябля.

Из-за раздробленности Руси были княжества, которые не поддержали Дмитрия Донского. Так, не ответили на призыв князья Тверской, Новгородский, Нижегородский, Рязанский и др.

Монголо-татарским войском командовал сам Мамай. Он заключил соглашения с литовским князем Ягайло и Олегом Рязанским (князем Рязанского княжества). Те должны были поддержать Мамая в битве.

Войско Мамая состояло из авангарда (конницы), затем располагались основные силы. А позади был резерв. План Мамая был, используя тяжёлую конницу, ударить по левому и правому флангу русских войск. Затем взять в окружение русских воинов и перебить их.

Дмитрий Донской грамотно выбрал Куликово поле в качестве места сражения. Тыл русского войска был прикрыт двумя реками — Доном и Непрядвой.

Вперед был выставлен небольшой сторожевой полк. За ним располагался передовой полк, а далее — большой, с правым и левым флангом. По бокам от войска были леса и мелкие речки, что не давало возможности врагу ударить по флангам.

Позади в лесу Зелёная дубрава находился засадный полк. Им командовали двоюродный брат Дмитрия Донского Владимир Храбрый и воевода Дмитрий Боброк-Волынский. А сам Дмитрий Донской сражался в передовом полку.

Возвращение на поле битвы

Россияне гордятся своей историей. Поэтому ежегодно на поле, где проходила схватка между Дмитрием Донским и Мамаем, проводятся массовые собрания, известные как фестиваль «Поле Куликово». Приветствует фанатов истории Тульская область. Действо пытается полностью отразить времена Золотой орды и Московской Руси. В День памяти Куликовской битвы эта часть современной России превращается в средневековые земли.

Ежегодно план фестиваля обновляется. Но традиционно празднование начинается с богослужения в храме Сергия Радонежского.

Стартовал фестиваль в 1997 году и с тех пор проводится без перерывов.

XX век: главный герой – народ

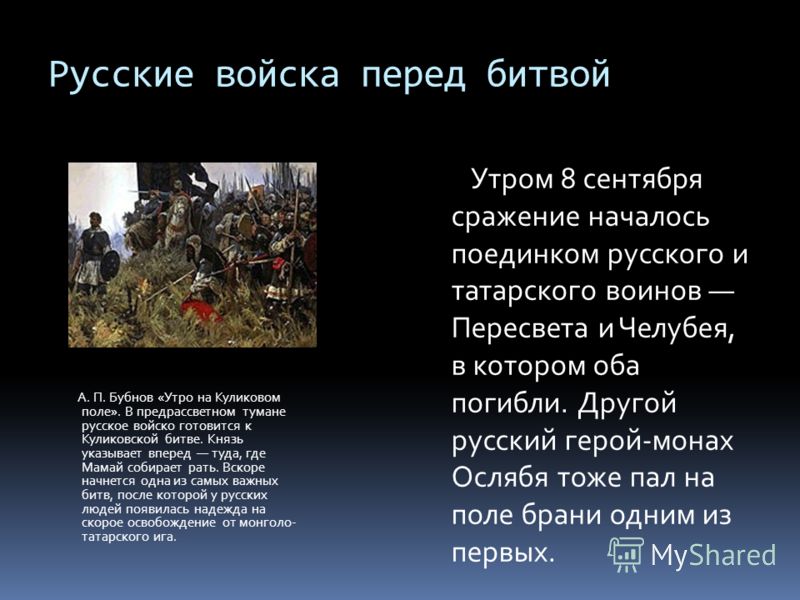

В самые сложные и тяжелые годы Второй мировой войны заработала идеологическая машина. Мобилизованы были все силы, в том числе изобразительное искусство, перед которым стояла цель через воскрешение народной памяти, через примеры доблестных побед над агрессором поддержать дух народа. Александр Бубнов пишет свое знаменитое «Утро на Куликовом поле» (1943-47), а баталист Михаил Авилов создает «Поединок на Куликовом поле» (1943).

Мобилизованы были все силы, в том числе изобразительное искусство, перед которым стояла цель через воскрешение народной памяти, через примеры доблестных побед над агрессором поддержать дух народа. Александр Бубнов пишет свое знаменитое «Утро на Куликовом поле» (1943-47), а баталист Михаил Авилов создает «Поединок на Куликовом поле» (1943).

Александр Бубнов. «Утро на Куликовом поле»

Александр Бубнов окончил Высший художественно-технический институт. Увлекаясь творчеством художников-передвижников и русским реализмом, он сосредоточился на историческом жанре. Молодой романтик, Бубнов в начале своей творческой карьеры грешил чрезмерной идеализацией советской действительности. Но именно в годы Великой Отечественной войны, работая над агитационными плакатами и листовками, он серьезно обращается к историческому жанру.

В 1943 году Бубнов работает над своим программным произведением «Утро на Куликовом поле». Замысел «Утра» возник у художника еще в 1938 году. Первоначально темой его картины была история битвы на Чудском озере, однако обращение к документам и серьезное погружение в историческую литературу убедило Бубнова писать именно Куликовское сражение.

Полтора года работы над эскизами, поиск образов и пластических решений, долгая и тщательная проработка деталей, исключающая даже намека на бутафорность персонажей, позволили художнику создать характерное полотно. В картине есть не только историческая правда, в ней читается эпический размах и посыл: главный герой любого сражения – народ.

За картину «Утро на Куликовом поле» в 1948 году Бубнов был удостоен Государственной премии СССР. Его картина, репродукции которой вошли в учебники по истории, находится в собрании Третьяковской галереи, в Москве.

Михаил Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем

Выпускник батальной мастерской Академии художеств, участник Первой мировой и гражданской войн, Михаил Авилов в своих работах демонстрирует не только мастерство живописца, он поражает убедительностью изображения батальных сцен.

К теме поединка богатыря-монаха Александра Пересвета и татарского мурзы Челубея Авилов обратился еще в 1917 году. Но тогда картина не получилась и даже была уничтожена автором.

В 1942 году, приехав в Москву из эвакуации, художник получил большую мастерскую, что позволило ему вернулся к теме Куликовского сражения. «Дмитрий Донской у Сергия Радонежского», «Дмитрий Донской решает переправляться за Дон», «Куликовская битва», «Бегство Мамая» – четыре больших эскиза были созданы Авиловым, но лишь один из них – противостояние русского витязя и татарского богатыря – стал законченным произведением, вошедшим в анналы мирового изобразительного искусства. В 1946 году за картину «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» Авилов был награжден Сталинской премией первой степени. В настоящее время картина находится в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Подготовка к Куликовской битве

Накануне битвы вечером 7 сентября (по новому стилю – 20 сентября) русские войска уже были построены в боевые порядки. Командовал войсками Тимофей Вельяминов московский окольничий. Правый фланг занимал полк литовского князя Андрея Ольгердовича, левый – полк князя Феодора Моложского и Василия Ярославского. Перед большим полком был выстроен сторожевой полк князей Иоанна Тарусского и Симеона Оболенского. Вверх по течению Дона в дубраве расположился засадный полк под командованием Владимира Андреевича и Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского.

Перед большим полком был выстроен сторожевой полк князей Иоанна Тарусского и Симеона Оболенского. Вверх по течению Дона в дубраве расположился засадный полк под командованием Владимира Андреевича и Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского.

Весь вечер и всю ночь 7 сентября великий князь Дмитрий Иванович делал смотр, объезжая войска. Тем же вечером передовые части татар, потеснив отряд русских разведчиков, которыми командовал Семен Малик, смогли увидеть построение русских войск. А в ночь с 7 на 8 сентября князь Дмитрий с Боброком, выехав на разведку, издали рассматривали как татарские, так и собственные позиции.

В битву русские войска пошли под черным (а именно, темно-красным) знаменем, на котором был золотой образ Иисуса Христа.

Где отпраздновать победу над Мамаем?

Очень важно, что музей не только развлекает, но и учит. Дом Куликовской битвы организовывает фестиваль таким образом, чтобы донести до гостей максимум информации из великого прошлого

Мероприятие отличается широкой программой. Сотни мужчин, которые изучали военное искусство, соревнуются в ловкости. Проводятся различные конкурсы на лучшие доспехи, костюмы и оружие тех времен. Показывают свои умения лучники, фехтовальщики. Происходят рыцарские турниры.

Сотни мужчин, которые изучали военное искусство, соревнуются в ловкости. Проводятся различные конкурсы на лучшие доспехи, костюмы и оружие тех времен. Показывают свои умения лучники, фехтовальщики. Происходят рыцарские турниры.

Помогут окунуться в атмосферу ХІV века конные поединки, пехотные столкновения и парные бои русских дружинников и ордынцев. Для зрителей постоянно открыты ярмарки, которые удивляют избытком сувенирной продукции. Кроме этого, можно посетить десятки мастер-классов. Работает полевая кухня.

Фестиваль – это лучшее место, чтобы провести День памяти Куликовской битвы. Положительные впечатления и приятное настроение гарантированы.

Важный промах

Представительство музея-заповедника в городе Туле

Представительство музея-заповедника в поселке Епифань

Епифань — “въездные ворота” на Куликово поле, была основана в XVI веке Иваном Грозным и являлась форпостом на южной границе Дикого поля, в верховьях реки Дон. Второе рождение Епифани теперь как уездного города относится к концу XVIII века, когда он становится торговым центром округи и в него съезжались сотни купцов на ярмарку.

Сейчас в городе Епифань открыт Музей купеческого быта. Он находится в бывшей усадьбе конца XIX — начала XX века, которая принадлежала Байбаковым. В музее можно посмотреть, как жили мещане дореволюционной Руси. Воссозданы жилой дом с гостиной, спальней и кабинетом, а также торговая лавку с подвалом, хоздвор и баня.

Ход Куликовской битвы

Туманное утро 8 сентября не позволяло войскам начать действовать до 11 часов, поэтому они стояли в полной боевой готовности, пока не рассеялся туман. Великий князь, часто меняя лошадей, снова объезжал полки. А к 12 часам на Куликовом поле показались монголы. Сражение началось с коротких стычек передовых отрядов, затем состоялся знаменитый поединок инока Александра Пересвета с татарином Челубеем. Оба воина пали мертвыми, но побелившим считается Пересвет, так как его тело конь смог довезти до русских войск, а Челубей был выбит из седла.

После этого был бой татарского авангарда со сторожевым полком. Князь Дмитрий сначала сражался в сторожевом полку, затем в большом, поменявшись конем и одеждой с боярином Михаилом Бренком, сражавшимся и павшим в бою.

Битва в центре была долгой и затяжной. По свидетельствам летописцев коням уже невозможно было не идти по трупам, потому как чистого места просто не было. В тяжелом бою наступил момент, когда и цент и левый фланг русских был под угрозой прорыва боевых порядков, однако этого не случилось, благодаря локальному контрудару.

Далее татары нанесли свой основной удар на полк русских с левого фланга, который, не удержавшись, отделился от основного большого полка и бежал к Непрядве, его преследовали татары, и под угрозой оказался тыл русского большого полка. Из-за этого русское войско отступило к реке, а боевые порядки русских окончательно перемешались. Только правый фланг русских, расположившийся на крутом холме, успешно отражал все атаки неприятеля, так как врагу трудно было взбираться по крутому склону.

В свете сложившихся обстоятельств командовавший засадным полком Владимир Андреевич хотел нанести удар раньше, однако его удержал воевода Боброк. И только, когда прорвавшиеся к реке татары подставили свой тыл засадному полку, воевода приказал начать атаку. Таким образом, решающим стал удар конницы по основным силам монголов с тыла из засады. Вражескую конницу загнали в реку и перебили. В то же время начали наступать и полки Дмитрия и Андрея Ольгердовичей. Татары, смешавшись, обратились в бегство.

Таким образом, решающим стал удар конницы по основным силам монголов с тыла из засады. Вражескую конницу загнали в реку и перебили. В то же время начали наступать и полки Дмитрия и Андрея Ольгердовичей. Татары, смешавшись, обратились в бегство.

Так ход сражения переломился. Наблюдавший издали за всем происходившим Мамай, увидев поражение своего войска, бежал с незначительными силами, тогда, когда вступил в бой засадный полк русских. Поэтому продолжить бой, перегруппировать силы татар или прикрыть отступление было уже некому. Все монголо-татарское войско бросилось бежать с поля битвы.

Засадный полк гнал врага 50 верст до самой реки Красивой Мечи, уничтожая по пути ослабевшие силы врага. Владимир Андреевич вернувшись с погони начал собирать войско. Великий князь Дмитрий был ранен в бою и выбит из седла. Но ему удалось добраться до леса, там его обнаружили после битвы в бессознательном состоянии под срубленной березой.

Силы Мамая были полностью разгромлены. А отряды литовского князя Ягайло, получив известие о том, что русские победили, тут же вернулись в Литву.

История праздника

Все памятные даты произошли до введения в стране григорианского календаря, поэтому по современным меркам между датой, когда произошло событие и датой, когда его празднуют по новому стилю сохраняется ровно тринадцать дней. Именно столько и составляет разница между календарями. Если говорить фактически, то празднование проходит по старому стилю, а не по новому.

Только один день в этом списке стал исключением – Чесменское сражение, который был введен лишь в 2012 году. Разница составила всего 11 дней и это именно то отличие, которое существует между современным календарем и прошлым. Сложнее обстоит дело и с датой ледового побоища и Куликовской битвой. В то время не было такого понятия как новый стиль или старый стиль, поэтому и их дате не переводили в григорианском календаре.

Начало похода

Воины Куликовской битвы

Историки спорят о количестве воинов Куликовской битвы. Но в основном считают, что численное превосходство было у татаро-монголов. Число русских воинов составляло 50-150 тысяч человек, противников — 60-200 тысяч.

Число русских воинов составляло 50-150 тысяч человек, противников — 60-200 тысяч.

После битвы

Отметим командующих полков:

- Сторожевой: Семен Меликов и Иван Оболенский. Конным отрядом разведки управлял Меликов, в него входило 80 человек.

- Передовой: Всеволожские Владимир и Дмитрий.

- Полки правой и левой руки: князь Андрей Ольгердович и князья Белозерские. Командовали тяжеловооруженными конницами).

- Большой полк: боярин Тимофей Вельяминов. Входили все городские пехотные полки.

- Резервы: частный под командованием Дмитрия Ольгердовича и общий — во главе князья Дмитрий Боброк-Волынский и Владимир Андреевич Серпуховский.

«Баскакы посажаю по всем градам русским»

Мамай, Ягайло и Олег Рязанский

С конца 1350-х годов в Орде началась «великая замятня» — двадцатилетний период междоусобных войн. Расплодившиеся чингизиды сменяли друг друга на главном ордынском престоле порой по два-три раза в год, а удержаться на нем более двух лет не удавалось никому. Орда фактически раскололась на несколько частей.

Орда фактически раскололась на несколько частей.

В причерноморской ее части власть захватил темник Мамай. Он вообще не был чингизидом, но зато отличался умом, хитростью, коварством и жаждой власти. По его прихоти на престол возводились либо самые безвольные из молодых претендентов, либо совсем еще дети. Он правил от их имени как опекун.

Чтобы удачно противостоять этому законному претенденту на ханский трон, Мамаю надо было поднять свой авторитет большой победой, внушившей страх его врагам. И Великое княжество Московское, практически вышедшее из-под повиновения Орде, как нельзя лучше подходило на роль жертвы.

Разгром Бегича на Воже показал, однако, возросшую силу Москвы и заставил Мамая действовать более расчетливо и основательно. Для нового нападения он решил не только собрать максимально возможное число воинов, но еще и обзавестись союзниками.

Олег, великий князь рязанский, был вассалом Орды и соперником Дмитрия. Его Мамай попросту обязал к содействию. Но Олег был далеко не прост. Он прекрасно понимал, что главный враг находится не в Москве. Пограничное со степью княжество Рязанское чаще других подвергалось разорительным набегам татар, причем порой даже в отместку за действия властителей иных русских земель. И потому Олег решил насколько возможно придерживаться нейтралитета, внешне демонстрируя лояльность в отношении Мамая.

Он прекрасно понимал, что главный враг находится не в Москве. Пограничное со степью княжество Рязанское чаще других подвергалось разорительным набегам татар, причем порой даже в отместку за действия властителей иных русских земель. И потому Олег решил насколько возможно придерживаться нейтралитета, внешне демонстрируя лояльность в отношении Мамая.

Совсем иную политику проводил великий князь литовский Ягайло. Он, заняв престол после смерти Ольгерда (1377), рассорился почти со всеми братьями и прочими родственниками. А так как Москва напрямую поддержала Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, между двумя Великими княжествами начались открытые военные действия.

В 1379 году сильное московское войско во главе с двоюродным братом Дмитрия Владимиром Андреевичем Серпуховским, Андреем Ольгердовичем и опытным воеводой Дмитрием Боброк-Волынским овладело Стародубом и Трубчевском. Оба города сдались без боя. В Трубчевске княжил тогда еще Дмитрий Ольгердович, ненавидевший Ягайло. Он сразу перешел на сторону Москвы и получил во владение вместо Трубчевска Переславль-Залесский.

welemudr.mirtesen.ru

Владимир Андреевич Серпуховский (Храбрый). Картина Андрея Шишкина.

Успешное начало войны позволяло надеяться на присоединение к Москве и других русских земель, ранее захваченных Литвой, но известия о военных приготовлениях Мамая заставили Дмитрия Иоанновича отозвать армию.

Ягайло же остался лютым врагом и с радостью откликнулся на предложение повелителя Орды заключить союз. Как и его предшественники на литовском престоле, он не оставлял надежды подчинить в дополнение к юго-западной и всю остальную Русь, а княжество Московское было главным препятствием на пути к этой цели.

Бой в деталях

Дата и итоги Куликовской битвы сыграли многое в российской истории. Давайте рассмотрим, что тогда происходило, более подробно. Правый полк расположился в перелесках реки Нижний Дубок и ее оврагах. Татары не могли обойти славянские войска, поэтому были вынуждены бить в центр. Правый фланг за сражение показал себя как самый устойчивый полк, были отбиты все атаки врага. По центру войска татары начали побеждать, потому что всей силой обрушивались именно туда.

По центру войска татары начали побеждать, потому что всей силой обрушивались именно туда.

Больше всего от атаки пострадали пешие воины, но Суздальский и Владимирский полк пришли на выручку и прорыв татар был остановлен.

К середине сражения левый фланг уже не мог сдерживать противника. Солдатам пришлось отойти к реке Непрядве. Наступательная атака ордынцев была усилена, потому что появился шанс обойти левый фланг Большого полка. Если бы не Резервный полк, то неприятелей было не остановить. В случае неудачи солдаты все погибли, потому что безопасных путей к отступлению не было. Нельзя было спрятаться в лесах, оврагах или кущах, потому что тогда бы татары порубили все войско.

Во время сражений на левом и правом фланге, войско вместе с князем Боброком затаилось в Зеленой Дубраве. Силы противника были больше, но командир не спешил помогать полкам, да и сильный ветер дул в лицо. Как только ветер стих, Боброк отдал приказ атаковать. Засадный полк неожиданно появился с тыла и напал на основные войска противника.

В дату Куликовской битвы участники со стороны противника были изрядно вымотаны, к тому же у татар не осталось запасного подкрепления. Стремительная атака Засадного полка переломила ход побоища, ведь атаку поддержали и солдаты других флангов. Так как отходить было некуда, то все воины, стоявшие на ногах, продолжили атаковать противника.

Дата Куликовской битвы и место говорят, что славянам надоело терпеть и отражать атаки, поэтому они сами решили наступать. Появление Засадного полка вынудило ордынцев отступить в реку Непрядву. Было много утонувших солдат, а те, кто остался жив, бежал к Красному холму. Из татарского войска удалось спастись только имевшим запасных лошадей, весь же лагерь Золотой Орды достался русской армии.

Когда по округе разнеслась весть о поражении Мамая, литовцы, находящиеся за сорок километров от места сражения, начали быстро отступать. Олегу Рязанскому ничего не оставалось, как после победы русских сбежать в Литву.

Когда русские решили воевать

Почему дата начала и конца Куликовской битвы именно такая, ведь татаро-монгольское иго держалось на Руси дольше двухсот лет? Побоищу предшествовало несколько событий, которые помогли русским решиться:

- В Золотой Орде настало время внутренних неурядиц и споров, а потому ханская власть ослабла.

- Общество все больше хотело объединить земли, освободиться от захватчиков.

- В 1371 году ярлык на княжение во Владимире получил Михаил Александрович Тверской. Князь Дмитрий Иванович был уязвлен и объявил, что отказывается получать ярлык. Михаила он тоже не пустил на княжество. Через три года после этих событий московский князь вовсе отказался платить ордынцам.

- В 1374 — 1375 году мамайские послы прибыли в Нижний Новгород, где были перебиты разъяренными жителями.

- Череда военных побед тоже укрепила веру русской армии. Тагай был побежден в 1365 году, 1367 год — победа над Булат-Тимуром. Русское войско совершило поход к средней Волге в 1370 году, но вернулось только через шесть лет и не с пустыми руками, а с откупом от правящих мамаевских ставленников.

- В 1378 году Мамай отправлял войско против своенравного Донского, но ордынцы проиграли на реке Вожа. Они разорили Рязань, но победы это не принесло.

Как видите, дата начала Куликовской битвы после всех событий уже “маячила” на горизонте.

Выбор места

Дата победы в Куликовской битве была близка, но тогда князья еще не знали об этом. Задолго до сражения встал вопрос о месте побоища. Как же выбрали Куликовское поле?

Князья долго спорили, где будет проходить бой: кто-то говорил, что необходимо переправляться на противоположный берег, а другие не хотели оставлять возможность Рязанскому князю и литовским войскам зайти с тыла.

В пользу переправы говорили, что остановка перед ней будет сродни малодушию, зато после переправы боевой дух возрастет. Воины будут знать, что отступать некуда, им придется сражаться до победного. Дмитрию Ивановичу много раз говорили, что полководцы до него переправлялись через реки и в итоге одерживали победы. На это князь Московский возражал, что он не собирается смотреть на достижения других, а хочет освободить родную землю. Донской любил тогда повторять, что есть только два выхода: умереть или победить.

Князь отправил войско через Дон к месту сражения. Нужно было торопиться, потому как прибывшие гонцы сообщили, что Мамай все знает и уже направляется к Дону.

Реку удалось пройти только к ночи, поэтому армии пришлось разбить лагерь неподалеку от Куликовского поля, возле притока реки. Само поле можно было увидеть, если взобраться на прибрежные холмы. Через поле протекала река Смолка, где стояла мамаевская орда, не успевшая помешать переправе русской армии.

Дата, итоги и участники Куликовской битвы говорят, что поле для сражения было выбрано по определенным причинам. Военно-тактическое значение места тоже учитывалось. Если бы русские остались на левом берегу, то все побоище им пришлось обороняться. Теперь же сзади были сожжены мосты и приходилось только наступать. Удар с тыла тоже был исключен благодаря водной преграде и отсутствию переправы.

По сказаниям, в ночь перед битвой над полем клекотали орлы, выло много волков, каркали вороны. Потом это объяснили тем, что животные чувствовали, скоро им будет чем полакомиться.

Праздник «День Воинской Славы России»

Во все времена в России служить в войске считалось делом почетным. Ведь солдат и офицер, воевода и знаменосец считались защитниками родной земли. Всегда церковь покровительствовала русскому воинству, благословляя его на ратный подвиг во спасение Родины от чужеземных захватчиков.

Ведь солдат и офицер, воевода и знаменосец считались защитниками родной земли. Всегда церковь покровительствовала русскому воинству, благословляя его на ратный подвиг во спасение Родины от чужеземных захватчиков.

Славны победы российских воинов, оказавшие решающие влияние на исход войны. Всегда русское воинство, не сдавая позиций до последнего живого солдата, вызывало восхищение у противника своей стойкостью, решительностью и смелостью. Полководцы и командиры славились своим талантом и умением управлять войсками, что всегда способствовало славным победам над врагом.

Для того чтобы на века увековечить славное русское воинство и его победы в марте 1995 года был принят закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В законе четко было прописано, какие функции выполняет государство касательно организации и непосредственно проведения мероприятий в указанные числа. Кроме того, в нормативно-правовом документе определено, что торжества на день воинской славы России финансируются за счет государственного бюджета.

- Автор: Владимир

- Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

История Коломны | Россия

XII век

Первое упоминание

Коломна впервые упоминается в 1177 Лаврентьевской летописи. Эта дата считается официальной датой основания Коломны, хотя к тому времени она уже существовала и должна была быть основана раньше. В это время Коломна входила в состав Рязанского княжества и, поскольку располагалась на слиянии рек Москвы и Оки, имела важное торговое и оборонное значение княжества. В середине XII века Коломна стала столицей Коломенского княжества в составе Рязанского княжества.

13 век

Коломенская битва

Во время монгольского нашествия на Русь Рязань была первым городом, павшим в декабрь 1283 . После этого монголо-татары отправились в Коломну. 1 января 1238 9004 года они дошли до города, но встретили там объединенное русское войско во главе с великим князем Юрием Всеволодовичем Владимирским, его сыном Всеволодом Юрьевичем и воеводой Еремеем Глебовичем. Князь Роман Ингваревич Коломенский также участвовал с остатками рязанского войска. Однако русские были значительно в меньшинстве, и хотя Кюльхан, сын Чингисхана, был убит в битве, монголо-татары одержали победу, и Коломна пала. В бою погибли князь Роман Ингваревич и воевода Еремей Глебович. В 1293 Коломна в очередной раз была разграблена войсками Золотой Орды, когда Дюден возглавил карательный поход на Русь.

После этого монголо-татары отправились в Коломну. 1 января 1238 9004 года они дошли до города, но встретили там объединенное русское войско во главе с великим князем Юрием Всеволодовичем Владимирским, его сыном Всеволодом Юрьевичем и воеводой Еремеем Глебовичем. Князь Роман Ингваревич Коломенский также участвовал с остатками рязанского войска. Однако русские были значительно в меньшинстве, и хотя Кюльхан, сын Чингисхана, был убит в битве, монголо-татары одержали победу, и Коломна пала. В бою погибли князь Роман Ингваревич и воевода Еремей Глебович. В 1293 Коломна в очередной раз была разграблена войсками Золотой Орды, когда Дюден возглавил карательный поход на Русь.

XIV век

Вхождение в состав Московского княжества

В 1301 Коломенское княжество стало первой территорией, вошедшей в состав Московского княжества. Позже он был отдан в придаток сыновьям московских князей, в том числе князю Дмитрию Ивановичу (впоследствии Дмитрию Донскому), женившемуся в Коломне в 9 г. 0003 1367 . Именно в Коломне Дмитрий Донской собирал войска перед тем, как они отправились на победу над Золотой Ордой в битве на Куликовом поле в 1380 . Затем Коломна была разграблена ханом Тохтамышем в 1382 году в рамках его карательной кампании. В 1385 году великий князь Олег Рязанский неожиданно отнял Коломну у Московского княжества и вернул ее лишь через несколько лет после вмешательства преподобного Сергия Радонежского, стремившегося к установлению согласия между русскими князьями.

0003 1367 . Именно в Коломне Дмитрий Донской собирал войска перед тем, как они отправились на победу над Золотой Ордой в битве на Куликовом поле в 1380 . Затем Коломна была разграблена ханом Тохтамышем в 1382 году в рамках его карательной кампании. В 1385 году великий князь Олег Рязанский неожиданно отнял Коломну у Московского княжества и вернул ее лишь через несколько лет после вмешательства преподобного Сергия Радонежского, стремившегося к установлению согласия между русскими князьями.

XV век

Татарские набеги

Из-за своего расположения к югу от Москвы Коломна часто подвергалась набегам различных татарских войск. В 1408 эмир Золотой Орды Эдигу разграбил город. Позже 15 и 16 века принесли новые угрозы со стороны Казанского и Крымского ханств. Первое нападение произошло в 1440 , когда казанский хан Олуг Мёксаммед разграбил город.

XVI век

Коломенский Кремль

В 1521 деревянная крепость Коломны не оказалась препятствием для крымского хана Мехмеда I Герая, когда он разграбил Коломну и использовал ее как свою базу для последующего объединенного крымско-татарского нападения на Москву. Поэтому в 1525 годах великий князь Василий III повелел построить новую каменную крепость для защиты южной границы Руси. Строительство завершено в 1531 . Первоначальная постройка имела 17 башен, простиралась на 1640 метров, а в некоторых местах ее стены достигали 21 метра в высоту и 4,5 метра в ширину. Однако Кремль не мог защитить от огня, и крымский хан Девлет I Герай сжег город перед своим опустошительным набегом на Москву в 9 г.0003 1571 .

Поэтому в 1525 годах великий князь Василий III повелел построить новую каменную крепость для защиты южной границы Руси. Строительство завершено в 1531 . Первоначальная постройка имела 17 башен, простиралась на 1640 метров, а в некоторых местах ее стены достигали 21 метра в высоту и 4,5 метра в ширину. Однако Кремль не мог защитить от огня, и крымский хан Девлет I Герай сжег город перед своим опустошительным набегом на Москву в 9 г.0003 1571 .

17 век

Смутное время

Восстание под предводительством Ивана Болотникова смогло захватить большую часть Коломны в 1606 , хотя и не смогло взять Кремль. Оттуда повстанцы двинулись вперед в Коломенское недалеко от Москвы. И в 1609 , и в 1611 город был занят польско-литовскими войсками. Марина Мнишек, бывшая русская царица и вдова Первого и Второго Лжедмитрия, бежала в Коломну в 9 г.0003 1611 и оттуда продолжила свои попытки сделать царем своего маленького сына Ивана, известного как Маленький Воришка. Она была вынуждена бежать в 1612 . Легенда гласит, что позже она была заточена в Коломенский Кремль и умерла там в 1614 , что объясняет название одной из башен — Маринкина башня.

Она была вынуждена бежать в 1612 . Легенда гласит, что позже она была заточена в Коломенский Кремль и умерла там в 1614 , что объясняет название одной из башен — Маринкина башня.

18 век

В 1730 был создан герб города с изображением колонны между двумя звездами, так как существует теория, что название города связано с русским словом «колонна». В 1781 Коломна стала центром Коломенского округа Московской губернии и в 1784 утвержден градостроительный план Коломны.

XIX век

В 1863 Коломна была связана с Москвой железнодорожным сообщением, что привело к промышленному развитию города. В том же году в городе были открыты машиностроительный и паровозостроительный заводы. В 1864 годах был открыт мост через реку Оку, по которому железная дорога продолжилась до Рязани.

ХХ век

Советская эпоха и Вторая мировая война

Советская власть была установлена в Коломне 26 октября 1917 и большевики начали закрывать и грабить городские церкви. Накануне Великой Отечественной войны в Коломне оставались открытыми только две церкви. Коломна не была оккупирована во время Второй мировой войны, хотя был период в 1941 годах, когда город находился в опасности, пока не было остановлено наступление гитлеровцев. Город преобразовал свою промышленную продукцию, чтобы обеспечить производство припасов для линии фронта. Коломна также славилась формированием большого количества воинских дивизий. Всего в городе было организовано четыре стрелковых дивизии, восемь артиллерийских дивизий, 24 артиллерийские бригады и 12 артиллерийских полков.

В проповеди о рождении «Отечества» путинский патриарх Кирилл приравнивает вторжение в Украину к защите православной веры

Куликовское сражение между русскими войсками и Золотой Ордой 8 сентября 1380 года, в котором русские войска одержали победу. Хотя монгольское господство на территории современной России не закончилось в тот день, победа на Куликово грубо считается началом конца монгольского завоевания и рождением современной России. 8 сентября также является днем, когда православные христиане (наряду с католиками и некоторыми англиканами) отмечают рождение Девы Марии. Совпадение этих двух дат стало важным пробным камнем в русском самопознании.

Хотя монгольское господство на территории современной России не закончилось в тот день, победа на Куликово грубо считается началом конца монгольского завоевания и рождением современной России. 8 сентября также является днем, когда православные христиане (наряду с католиками и некоторыми англиканами) отмечают рождение Девы Марии. Совпадение этих двух дат стало важным пробным камнем в русском самопознании.

Русская Православная Церковь до сих пор использует так называемый «старый календарь», согласно которому прошедшая среда (21 сентября) была 8 сентября. Празднование этого важного праздника состоялось на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» около 300 000 российских резервистов, что стало явным ответом на череду поражений, которые Россия потерпела на Украине в последние недели.

Патриарх Московский Кирилл, глава Русской православной церкви, таким образом, использовал празднование праздника, чтобы еще раз продемонстрировать, что он полностью готов действовать как путинская религиозная пропагандистская машина. Совершая в среду Божественную литургию в Зачатьевском монастыре, который традиционно считается старейшим женским монастырем Москвы (исторически сомнительное утверждение), Патриарх начинает свою проповедь с воспоминания не о рождении Пресвятой Богородицы, а о рождении Отечества. в Куликовской битве.

Совершая в среду Божественную литургию в Зачатьевском монастыре, который традиционно считается старейшим женским монастырем Москвы (исторически сомнительное утверждение), Патриарх начинает свою проповедь с воспоминания не о рождении Пресвятой Богородицы, а о рождении Отечества. в Куликовской битве.

«Сегодняшний день знаменателен в истории нашего Отечества по многим причинам, но, пожалуй, самая яркая и знаменательная — Куликовская битва», — говорит он собравшимся верующим, прежде чем отметить, что враг не знал, что молитвы русских были, вероятно, более эффективны в день, посвященный Деве Марии, подразумевая, что русская победа в тот день была прямым результатом вмешательства Пресвятой Богородицы.

Не то чтобы женщина, которую православные широко называют 9-й0156 Богородица (Богоносица) – т.е. Деве Марии, чье рождение стало причиной праздника, в остальной части речи уделяется много внимания. Потому что нет. Вместо этого Патриарх Кирилл гораздо больше сосредоточен на знаменитой битве и ее уроках для своей современной паствы.