Содержание

Господин Никто или народный герой? / История / Независимая газета

|

Генерал Корнилов до сих пор остается одной из самых спорных фигур в отечественной истории. Фото 1917 года из книги Сергея Мельгунова «Мартовские дни 1917 года». М., 2016 |

До сих пор генерал от инфантерии Лавр Корнилов является одной из самых спорных, интересных и неоднозначных фигур в истории нашего Отечества. Он присягал императору, арестовывал императрицу, хотел свергнуть Временное правительство и погиб от рук большевиков. Как только не называют его российские и иностранные историки: и господином Никто («не был ни полководцем, ни политиком»), и боевым генералом (в Первую мировую войну в должности командира дивизии попал в плен и бежал из него, что удавалось немногим генералам), и верным сыном России (переживал за судьбу своей страны и возглавил попытку мятежа).

Показательно именно для Корнилова, что историки до сих пор спорят даже о его происхождении. По одной версии, его отец, Георгий Николаевич, был бывшим хорунжим 7-го Сибирского казачьего полка. За восемь лет до рождения Лавра, он вышел из казацкого сословия и перешел в чин коллежского регистратора.

По версии омского писателя-краеведа Владимира Шулдякова, Корнилов родился в семье потомственного казака Георгия Корнилова – сына толмача из Каркаралинской станицы Сибирского казачьего войска, женившегося на местной казачке Прасковье Ильиничне Хлыновской, в роду которой были калмыки – отсюда у Лавра, четвертого ребенка в семье, была характерная «восточная внешность».

Есть версия, что Лавр Корнилов – Лавга Гильджирович Дельдинов. Он родился в семье калмыка-казака и русской казачки в донской станице Семикаракорская. Когда семья распалась, малолетний Лавга был усыновлен дядей Георгием Корниловым, проживавшим в Усть-Каменогорске, и записан Лавром.

Но, как бы там ни было, родился Лавр Георгиевич Корнилов в Усть-Каменогорске 30 августа 1870 года. Уже в детстве отличался тем, что «читал книги даже при свете костра, когда в ночном сторожил лошадей».

Решив стать по примеру отца военным, поступил в Императорский 1-й Сибирский Александра I кадетский корпус в Омске. В заключительной аттестации по прошествии пяти лет можно прочесть: «скромен, откровенен, правдив. Трудолюбив и постоянно с охотою помогает товарищам в занятиях. Серьезен. Послушен и строго исполнителен. …К родным относится с любовью и часто пишет им письма. Со старшими почтителен и приветлив. Товарищами очень любим, и оказывает на них доброе влияние…»

Блестяще окончив кадетский корпус по I разряду, Лавр Корнилов получил право на поступление 29 августа 1889 года в привилегированное Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. Учеба шла на «отлично», во время учебы проявил «врожденный бойцовский характер» и уже в марте 1890 года стал училищным унтер-офицером. Отмечается, что Корнилов был из породы цепких, упрямых и амбициозных провинциалов, которые не привыкли идти по протекции. В ноябре 1891 года на последнем курсе училища получил звание портупей-юнкера. По окончании училища на юнкера Корнилова была дана такая характеристика: «Тих, скромен, добр, трудолюбив, послушен, исполнителен, приветлив, но вследствие недостаточной воспитанности кажется грубоватым… Будучи очень самолюбивым, любознательным, серьезно относится к наукам и военному делу, он обещает быть хорошим офицером». В 1892 году выпустился из училища с золотой медалью.

Отмечается, что Корнилов был из породы цепких, упрямых и амбициозных провинциалов, которые не привыкли идти по протекции. В ноябре 1891 года на последнем курсе училища получил звание портупей-юнкера. По окончании училища на юнкера Корнилова была дана такая характеристика: «Тих, скромен, добр, трудолюбив, послушен, исполнителен, приветлив, но вследствие недостаточной воспитанности кажется грубоватым… Будучи очень самолюбивым, любознательным, серьезно относится к наукам и военному делу, он обещает быть хорошим офицером». В 1892 году выпустился из училища с золотой медалью.

4 августа 1892 года Корнилов окончил дополнительный курс училища, что дало приоритет при распределении на службу, и надел погоны подпоручика. Перед ним открылась перспектива службы в гвардии или в столичном военном округе, однако молодой офицер выбрал возвращение на малую родину – в Туркестанский военный округ, где получил назначение в 5-ю батарею Туркестанской артиллерийской бригады. Здесь, помимо рутинной службы, Лавр Георгиевич занимался самообразованием, просвещением солдат, изучал восточные языки. Однако неуемная энергия и настойчивый характер Корнилова не позволили ему оставаться в поручиках, и через два года он подал рапорт на поступление в Николаевскую академию Генерального штаба (АГШ).

Однако неуемная энергия и настойчивый характер Корнилова не позволили ему оставаться в поручиках, и через два года он подал рапорт на поступление в Николаевскую академию Генерального штаба (АГШ).

В 1895 году, блестяще сдав вступительные экзамены, Корнилов поступил и в 1898 году окончил АГШ с малой серебряной медалью и «с занесением фамилии на мраморную доску с именами выдающихся выпускников Николаевской академии в конференц-зале Академии», досрочно получив чин капитана (с формулировкой «за успешное окончание дополнительного курса»). Во время обучения в Академии в 1896 году Лавр Георгиевич женился на дочери титулярного советника Таисии Владимировне Марковиной, а через год у них родилась дочь Наталья. У Корнилова могла бы сложиться тихая военная карьера в Петербурге, но он снова выбрал службу в Туркестанском военном округе.

Боевой офицер

С 1898 по 1904 год Корнилов служил в Туркестане, занимая различные должности в военной разведке: помощника старшего адъютанта Туркестанского военного округа, штаб-офицера для поручений при штабе Туркестанского военного округа. С риском для жизни, переодевшись туркменом, провел рекогносцировку британской крепости Дейдади в Афганистане, совершил ряд длительных исследовательских и разведывательных экспедиций в Восточном Туркестане (Кашгарии), Афганистане и Персии, во время которых изучал край, встречаясь с китайскими чиновниками и предпринимателями, и одновременно налаживал агентурную сеть. Написанная по результатам этой работы книга «Кашгария, или Восточный Туркестан» принесла Корнилову успех, став весомым вкладом в географию, этнографию, военную и геополитическую науки. Ввиду важности содержавшихся в ней сведений она была переведена на английский язык и издана в штабе индо-британской армии.

С риском для жизни, переодевшись туркменом, провел рекогносцировку британской крепости Дейдади в Афганистане, совершил ряд длительных исследовательских и разведывательных экспедиций в Восточном Туркестане (Кашгарии), Афганистане и Персии, во время которых изучал край, встречаясь с китайскими чиновниками и предпринимателями, и одновременно налаживал агентурную сеть. Написанная по результатам этой работы книга «Кашгария, или Восточный Туркестан» принесла Корнилову успех, став весомым вкладом в географию, этнографию, военную и геополитическую науки. Ввиду важности содержавшихся в ней сведений она была переведена на английский язык и издана в штабе индо-британской армии.

Служба капитана Корнилова в Туркестане не осталась неоцененной – за эти экспедиции он был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени и вскоре направлен с новым заданием в малоизученные районы Восточной Персии. Результатом этого похода Корнилова стал богатейший географический, этнографический и военный материал, который позднее Лавр Георгиевич стал широко использовать в своих очерках, публиковавшихся в Ташкенте и Санкт-Петербурге.

С ноября 1903-го по июнь 1904-го находился в Индии с целью «изучения языков и нравов народов Белуджистана», а фактически – для анализа состояния британских колониальных войск. За время этой экспедиции Корнилов посетил Бомбей, Дели, Пешавар, Агру (военный центр англичан) и другие районы, наблюдал за британскими военнослужащими, анализировал состояние колониальных войск, контактировал с британскими офицерами, которым уже было знакомо его имя. В 1905 году его секретный «Отчет о поездке в Индию» был опубликован Генеральным штабом.

Именно в Туркестане раскрылись таланты Корнилова как исследователя, вследствие чего 29 ноября 1906 года он был избран действительным членом Императорского Русского географического общества.

В июне 1904 года подполковник Корнилов был назначен столоначальником Главного штаба в Петербурге, однако вскоре добился перевода в действующую армию. С сентября 1904-го по декабрь 1905-го занимал должность штаб-офицера, затем – начальника штаба 1-й стрелковой бригады Сводно-стрелкового корпуса. Его боевое крещение произошло во время сражения с японскими войсками при Сандепу в Маньчжурии. Особенно отличился он в феврале 1905 года в сражении под Мукденом (принял на себя командование и вывел части из окружения): за проявленную храбрость был награжден Георгиевским крестом 4-й степени, за боевые отличия произведен в полковники.

Его боевое крещение произошло во время сражения с японскими войсками при Сандепу в Маньчжурии. Особенно отличился он в феврале 1905 года в сражении под Мукденом (принял на себя командование и вывел части из окружения): за проявленную храбрость был награжден Георгиевским крестом 4-й степени, за боевые отличия произведен в полковники.

Его характеристика за то время была безупречной: «…здоровье – хорошее, умственные способности – выдающиеся, нравственные качества – очень хорошие… воли твердой, трудолюбив и при большом честолюбии… вследствие прекрасных способностей, а равно большого самолюбия справится со всякими делами…»

В начале января 1906 года Корнилов был назначен делопроизводителем управления генерал-квартирмейстера Генерального штаба, в ведении которого находились вопросы военного планирования и разведки на Азиатском театре войны. 4 мая 1906 года переведен в часть 3-го обер-квартимейстера ГУ ГШ, где занимался вопросами стратегического планирования на Среднеазиатском театре военных действий (Восточная Персия, Афганистан, Британская Индия и Западный Китай).

Имея репутацию специалиста-востоковеда, с 1 апреля 1907-го по 24 февраля 1911-го Корнилов служил военным агентом в Китае. «Сведения военной агентуры о развитии военных реформ в Китае и о различных организационных мероприятиях военного характера, предпринимавшихся китайским правительством, были вполне удовлетворительными, зачастую обширными, полными и обстоятельными. Наиболее ценные донесения поступали от самого военного агента», – отмечалось в одном из отчетных документов ГУ ГШ за 1910 год о деятельности военного аппарата в Китае. «Корнилов давал сведения преимущественно об общих руководящих указаниях, дававшихся на местах центральным правительством в Пекине. В огромном большинстве случаев эти общие сведения сопровождались переводами указов, приказов, повелений и пр.».

Из двух помощников, которых Корнилов имел в своем подчинении (в Шанхае и в Мукдене), наибольших успехов достиг помощник военного агента в Мукдене подполковник Афанасьев. Одним из самых ценных его источников был китаец, чиновник из штаба китайских войск в Маньчжурии, доставлявший кроме сведений чисто военного характера также донесения о «путешествующих» по Маньчжурии и Монголии японцах. Характеризуя этого человека, Афанасьев писал: «Получает содержание 120 лан в месяц, но как страшный картежник всегда нуждается в деньгах. В 1905 году он за 100 долларов украл все надлежащие накладные и телеграфные ленты… В штабе пользуется доверием». С помощью этого источника в августе 1908 года Афанасьев за «довольно значительную сумму» получил секретный доклад генерала У-Лучжаня о состоянии обороны Маньчжурии. К докладу прилагались «сведения о составе штаба китайских войск, расположенных в Маньчжурии, с характеристикой наиболее выдающихся его членов». Этот доклад после перевода на русский язык был направлен по трем адресам: военному агенту в Китае Лавру Корнилову, в ГУ ГШ и исполняющему должность генерального консула в Мукдене Никитину (согласно указанию военного агента).

Одним из самых ценных его источников был китаец, чиновник из штаба китайских войск в Маньчжурии, доставлявший кроме сведений чисто военного характера также донесения о «путешествующих» по Маньчжурии и Монголии японцах. Характеризуя этого человека, Афанасьев писал: «Получает содержание 120 лан в месяц, но как страшный картежник всегда нуждается в деньгах. В 1905 году он за 100 долларов украл все надлежащие накладные и телеграфные ленты… В штабе пользуется доверием». С помощью этого источника в августе 1908 года Афанасьев за «довольно значительную сумму» получил секретный доклад генерала У-Лучжаня о состоянии обороны Маньчжурии. К докладу прилагались «сведения о составе штаба китайских войск, расположенных в Маньчжурии, с характеристикой наиболее выдающихся его членов». Этот доклад после перевода на русский язык был направлен по трем адресам: военному агенту в Китае Лавру Корнилову, в ГУ ГШ и исполняющему должность генерального консула в Мукдене Никитину (согласно указанию военного агента).

В декабре этого же года секретный доклад китайского генерала практически без всяких купюр был опубликован в газете «Новое время» за подписью «К. Тин». Проведенное расследование «утечки секретной информации» не дало каких-либо окончательных результатов. Однако Афанасьев был убежден, что под псевдонимом «К. Тин» скрывался сотрудник генконсульства в Мукдене Никитин.

Последствия публикации не замедлили сказаться. «До сведения моего дошло, – докладывал в ГУ ГШ Корнилов, – что по появлении корреспонденции китайское военное министерство установило строгое наблюдение за всеми лицами, имеющими сношение с чинами военного агента, и ближайшим результатом распоряжения был отказ одного из моих негласных агентов доставить секретный и весьма важный для меня документ, получение которого было почти обеспечено».

|

Взаимоотношения Александра Керенского (второй слева) и Лавра Корнилова (третий слева) претерпели радикальные перемены.  Фото ЦГАК СПб. 1917 |

12 февраля 1909 года Корнилов дал указание Афанасьеву принять к руководству следующее: «Во избежание разглашения секретных документов, добываемых Вами негласным путем, а также сообщаемых Вам для ознакомления, никому таковых не сообщать и не представлять, не получив на то предварительного моего разрешения. Генконсулу в Мукдене сообщать только сведения политического характера в виде выборок из Ваших донесений, но без указания источников получения этих сведений, а также не прикладывая копии секретных документов». В целом работа военного агента и его помощников по состоянию на конец 1911 года указывала «на их хорошую осведомленность о китайской армии и постановке военного дела в Китае». В это же время Лавр Георгиевич активно изучал китайский язык, путешествовал, изучал быт, историю, традиции и обычаи китайцев. Намереваясь написать большую книгу о жизни современного Китая, Лавр Георгиевич записывал все свои наблюдения и регулярно отправлял подробные отчеты в Генеральный штаб и Министерство иностранных дел. Среди них интерес представляют, в частности, очерки «О полиции Китая», «Телеграф Китая», «Описание маневров китайских войск в Маньчжурии», «Охрана императорского города и проект формирования императорской гвардии».

Среди них интерес представляют, в частности, очерки «О полиции Китая», «Телеграф Китая», «Описание маневров китайских войск в Маньчжурии», «Охрана императорского города и проект формирования императорской гвардии».

Деятельность военного дипломата Корнилова в этот период была высоко оценена не только на Родине, где он получил Орден Святой Анны 2-й степени и другие награды, но и во внешнеполитических ведомствах Британии, Франции, Японии и Германии, награды которых также не обошли русского разведчика.

После возвращения из Китая – со 2 февраля 1911 года – он командир 8-го пехотного Эстляндского полка, с 3 июня – начальник отряда в Заамурском округе отдельного корпуса пограничной стражи (два пехотных и три конных полка). Позже был назначен командиром бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии, расквартированной во Владивостоке.

С началом Первой мировой войны подал рапорт с ходатайством направить его на фронт, и эта просьба была удовлетворена. 19 августа 1914 года Корнилов был назначен командиром 48-й пехотной дивизии (будущей «Стальной»), которая под его командованием сражалась в Галиции и в Карпатах в составе XXIV армейского корпуса 8-й армии генерала Алексея Брусилова (Юго-Западный фронт). В апреле 1915 года дивизия попала в окружение, а сам генерал после тяжелого ранения оказался в плену у австрийцев. Пытался бежать, однако это удалось ему только с третьей попытки в 1916 году. За этот подвиг был награжден вторым Георгиевским крестом.

19 августа 1914 года Корнилов был назначен командиром 48-й пехотной дивизии (будущей «Стальной»), которая под его командованием сражалась в Галиции и в Карпатах в составе XXIV армейского корпуса 8-й армии генерала Алексея Брусилова (Юго-Западный фронт). В апреле 1915 года дивизия попала в окружение, а сам генерал после тяжелого ранения оказался в плену у австрийцев. Пытался бежать, однако это удалось ему только с третьей попытки в 1916 году. За этот подвиг был награжден вторым Георгиевским крестом.

Брусилов, не любивший Корнилова, позднее все же отдаст ему должное в своих воспоминаниях: «Он всегда был впереди и этим привлекал к себе сердца солдат, которые его любили. Они не отдавали себе отчета в его действиях, но видели его всегда в огне и ценили его храбрость». В то же время Брусилов писал: «Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя голову».

Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя голову».

Солдаты же Корнилова буквально боготворили: он относился с большим вниманием к их быту, требовал отеческого отношения к нижним чинам, однако и требовал от них инициативности, четкого исполнения приказов.

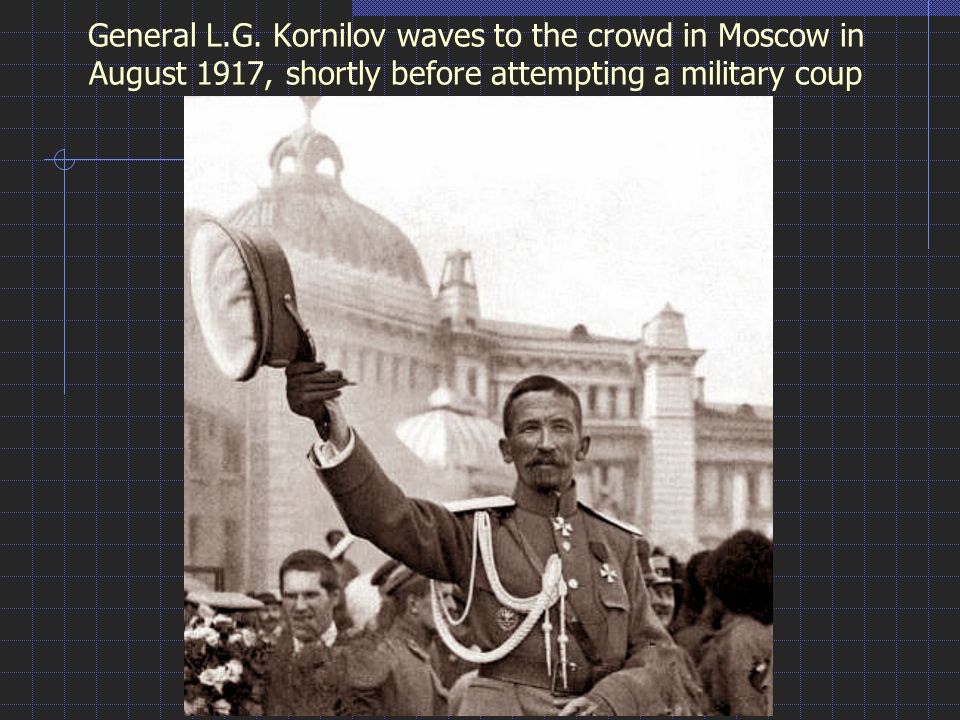

После возвращения из плена Корнилова встретили в России как героя. «Генерал Корнилов, – вспоминает Александр Керенский, – прибыл в Москву с большой помпой. На вокзале его встречала вся элита старой столицы… Офицеры пронесли народного героя на своих плечах до машины… На улицах распространялись брошюры под заглавием «Корнилов – национальный герой». Они бесплатно печатались в британской военной миссии и доставлялись в Москву через английское посольство в Петрограде в вагоне британского военного атташе генерала Альфреда Нокса.

И начинается головокружительная карьера: едва ли не за год он проходит путь от комкора 25-м стрелковым корпусом до командующего Петроградским военным округом, именно это назначение (март-апрель 1917 года) стало последним приказом, подписанным императором Николаем II за несколько часов до его отречения.

Нужно сказать, что за исполнение своих обязанностей командующего Петроградским военным округом Корнилов взялся со свойственным для него рвением. Он призывал покончить с анархией, военизировать всю страну, считал, что нужно создать не одну армию, а три: на фронте, в тылу и на железных дорогах. У него была заготовлена программа милитаризации страны, введения смертной казни, борьбы с агитаторами, влиянием советов. Что удивительно, Керенский его поддерживал. Одним из первых поручений в этой должности был арест императрицы Александры Федоровны. Позднее она вспоминала об этом: «Корнилов вел себя в эти дни как настоящий верноподданный».

После ухода с должности командующего военным округом он был назначен командующим 8-й армией и за короткий срок сумел восстановить дисциплину и управление в войсках. Его армия успешно наступала, захватила города Галич и Калуш, а также более 10 тыс. пленных. После этого Корнилова, которому в 1917 году было присвоено звание генерала от инфантерии, назначили командующим Юго-Западным фронтом, а вскоре и Верховным главнокомандующим всей русской армией, обязанности которого он выполнял с 1 августа по 9 сентября 1917 года.

Плохой политик и неудачный диктатор

До сих пор одним из самых загадочных событий русской истории является так называемый Корниловский мятеж. Не до конца понятны ни его мотивы, ни то, чего хотел добиться сам Корнилов. Ясно одно: доверившись политикам, в первую очередь Керенскому, Лавр Георгиевич ошибся. Керенский при помощи Георгия Львова, которого император Николай II одновременно со своим отречением назначил главой Временного правительства, на заседании Совета министров 12 августа 1917 года устроил провокацию, заявив, что Корнилов планирует заговор. На деле так все и произошло, и мятеж возглавил генерал Корнилов. В планах политического переворота он опирался на высшие армейские слои и верхи казачества. Центром заговорщиков стала Ставка Верховного главнокомандующего, располагавшаяся в Могилеве. Первоначально планировалось спровоцировать в Петрограде вооруженное восстание под руководством большевиков, после чего под видом наведения порядка ввести в столицу войска, разгромить Советы, разогнать большевиков, укрепить Временное правительство и власть его председателя Александра Керенского.

Его деятельность в этот период отличалась проявлением деспотизма, он принимал все меры к подавлению нарастающего революционного движения среди солдатских масс, добился введения смертной казни на фронте, пытался ограничить деятельность солдатских комитетов. Керенский оказался в крайне сложном положении. Он знал о планах заговорщиков и не исключал, что на последнем этапе их реализации его могли бы сместить, установив в стране прямую военную диктатуру. При этом Керенский рассчитывал использовать зреющий заговор для окончательного разгрома левой оппозиции и укрепления своей власти. Поэтому он, хотя и отчетливо сознавал угрозу военного переворота, тем не менее делал одну за другой уступки реакционным генералам. Именно Керенский дал санкцию на переброску в Петроград войск заговорщиков.

Этим воспользовался Корнилов. 25 августа он направил в столицу преданные ему воинские части, после чего предложил Керенскому сложить свои полномочия и войти в состав правительства всего лишь на правах рядового министра.

Кадеты, члены кабинета министров, узнав о начале путча, сразу же подали в отставку, тем самым поддержав попытку переворота. В этих условиях Керенский больше не колебался. 27 августа он объявил продвигавшиеся с его санкции войска мятежными, а самого генерала Корнилова 29 августа сместил с поста Верховного главнокомандующего с преданием суду. К 30 августа войска генерала Корнилова были остановлены, а 2 сентября был арестован сам глава заговора. Угроза военной диктатуры миновала.

Находясь под арестом в Быхове, где располагались верные ему части, Корнилов настаивал на продолжении борьбы. При содействии генерала Николая Духонина 19 ноября он бежал переодетым в простого мужика-крестьянина в Новочеркасск, где вместе с генералом Михаилом Алексеевым возглавил белогвардейскую Добровольческую армию. 13 апреля 1918 года был убит накануне штурма занятого войсками Красной армии Екатеринодара в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в его штаб.

Член Государственной думы Лев Половцов писал: «Его смерть произвела потрясающее действие на Добровольческую армию. Его боготворили добровольцы, беспредельно верили ему и беспрекословно исполняли его приказания. Он всегда был среди них, а во время боя иногда даже и впереди них».

После приведенных выше положительных характеристик, взятых из различных источников, сделаю небольшую оговорку: хотя Корнилов и является моим коллегой по военно-дипломатическому цеху, для меня он – идеологический противник. Но сегодня не это главное. Важно посмотреть на фактор личности, и если подходить с таких позиций, то становится ясно, что Корнилов в свое время хотел прежде всего остановить разложение внутри страны, восстановить боеспособность армии и продолжить участие России в Первой мировой войне до победного конца. Тем самым он восстал против сил, которые вели Россию, как он считал, к катастрофе. Но, попытавшись установить военную диктатуру, он выбрал не тот путь, и в этом смысле был действительно плохой политик.

Но сегодня, спустя 150 лет после своего рождения, для многих Лавр Корнилов остается народным героем, человеком бесспорной офицерской чести, верным солдатскому долгу перед Отечеством, храбрым, умеющим повести за собой в бой тысячи людей. И здесь нельзя не согласиться с выводом, который сделал об этой личности автор статьи «Несостоявшийся диктатор России» Алексей Шишов: «Корнилов привнес в отечественную историю собственное «я», хотя и проиграл на военном поприще в противостоянии Белого и Красного дела. Он «метил в диктаторы» в августе и декабре 1917 года. Но переустроить новую Россию «на белый лад» он не смог даже ценой собственной жизни, которую выходец из сибирских казаков положил на алтарь Гражданской войны без колебаний».

Корнилов, Лавр Георгиевич // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009) | ИРКИПЕДИЯ

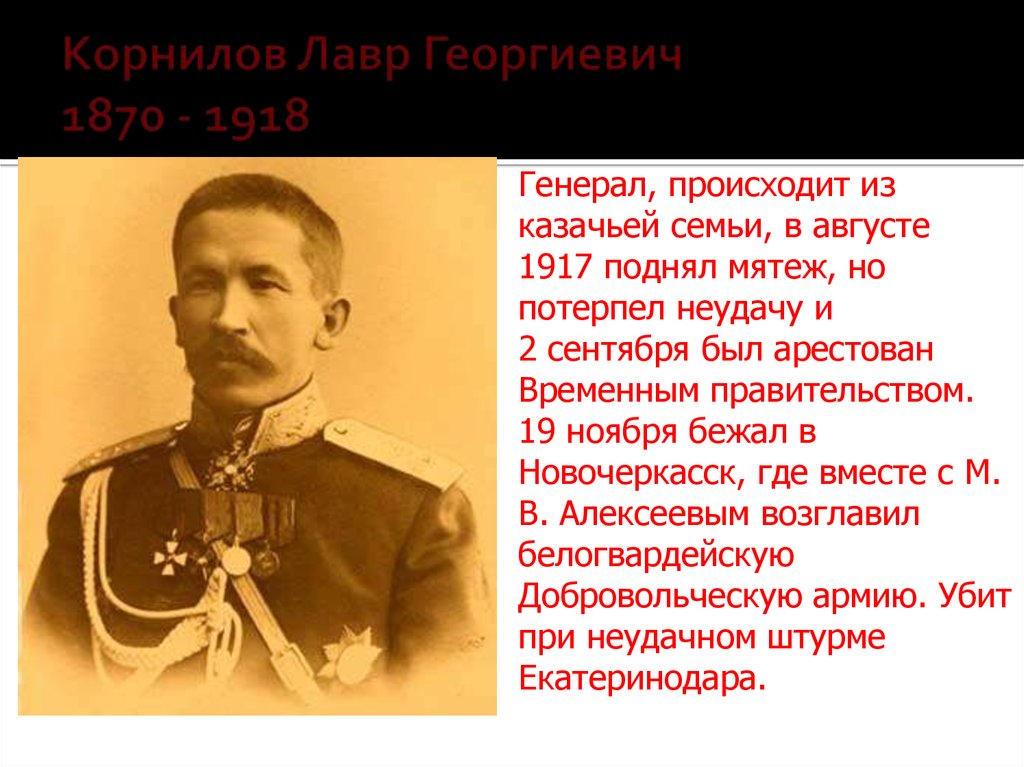

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (18 августа 1870, станция Каркаралинская Семипалатинской области — 31 марта 1918, Екатеринодар), военный и политический деятель, один из основателей Белого движения. Генерал от инфантерии (1917).

Генерал от инфантерии (1917).

Из сибирских казаков. Окончил Сибирский кадетский корпус (1889), Михайловское артиллерийское училище (1892), Николаевскую академию Генштаба (1898). В 1899-1904 служил в штабе Туркестанского военного округа; совершил ряд исследовательских и разведывательных экспедиций в Персию, Афганистан, Китай и Индию. Участвовал в Русско-японской войне. В 1904—06 — штаб-офицер при управлении 1-й стрелковой бригады. В 1906—07 — делопроизводитель в Управлении генерал-квартирмейстера Генштаба, в 1907—11 — русский военный агент (атташе) в Китае. В 1911—12 командовал 8-м пехотным Эстляндским полком, начальник 2-го отряда Заамурского округа пограничной стражи. В 1913—14 командовал 1-й бригадой 9-й Сибирской стрелковой дивизии. Участник Первой мировой войны. В 1914—15 — начальник 48-й пехотной дивизии. Был ранен и попал в плен, откуда бежал. С сентября 1916 — командир XXV армейского корпуса; с марта 1917 — командующий войсками Петроградского военного округа, с апреля 1917 — командующий 8-й армией, с июля 1917 — главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, затем — Верховный главнокомандующий. В августе арестован за выступление против Временного правительства и заключен в тюрьму в г. Быхове. В ноябре бежал в Новочеркасск и совместно с генералом М.В. Алексеевым приступил к организации Добровольческой армии. С декабря 1917 — командующий этой армией. Убит при штурме Екатеринодара.

В августе арестован за выступление против Временного правительства и заключен в тюрьму в г. Быхове. В ноябре бежал в Новочеркасск и совместно с генералом М.В. Алексеевым приступил к организации Добровольческой армии. С декабря 1917 — командующий этой армией. Убит при штурме Екатеринодара.

Награды: ордена Святого Георгия 4-й и 3-й степени.

Соч.: Кашгария или Восточный Туркестан. Опыт военно-статистического описания. Ташкент, 1903; Вооруженные силы Китая. Иркутск, 1911.

Лит.: Иоффе Г.3. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989; Басханов М.К. Генерал Лавр Корнилов. London, 2000; Ушаков А.И.. Федюк В.П. Лавр Корнилов. М., 2006.

Д. Г. Симонов

Выходные данные материала:

Жанр материала: Др. энциклопедии |

Автор(ы): Составление Иркипедии. Авторы указаны |

Источник(и): Историческая энциклопедия Сибири: [в 3 т. ]/ Институт истории СО РАН. Издательство Историческое наследие Сибири. — Новосибирск, 2009 |

]/ Институт истории СО РАН. Издательство Историческое наследие Сибири. — Новосибирск, 2009 |

Дата публикации оригинала (хрестоматии): 2009 |

Дата последней редакции в Иркипедии: 30 января 2017

Примечание: «Авторский коллектив» означает совокупность всех сотрудников и нештатных авторов Иркипедии, которые создавали статью и вносили в неё правки и дополнения по мере необходимости.

Материал размещен в рубриках:

Тематический указатель: Историческая энциклопедия Сибири | Сибирь | История Сибири

Уникальный архив изображений, (Владимир Николаевич, 1868-1947, русский генерал, комендант, 1913-1917, Александровского дворца, Царского Села, любимой резиденции Николая II, и глава свиты Николая II во время отречения от престола в Могилеве , 1 марта 1917 г.) ВОЕЙКОВ (ВОЕЙКОВ): (1925)

(из них 73 со стеклянными негативами, 1 целлулоидный негатив и 38 соответствующих отпечатков, сделанных около 1936 г. ), относящихся к Николаю II и его семье, а также к царю на фронте, 1914-1917, вместе с редким первым изданием на русском языке воспоминаний Воейкова «С царями и без царей», важных для многих представлений о придворной жизни и событиях, связанных с отречением от престола, 8 т., С. 434 и 8 л., Oy . Литтера, Хельсинки, 1936 г., всего 77 изображений, ок. 1890 г. — негативы в целом в хорошем состоянии, за исключением нескольких рваных краев, не влияющих на изображение, и, редко, небольшого дефекта. В боксе 1 четыре, в том числе эффектный портретный бюст цесаревича Алексея, имеют трещины, но тщательно соединенные прозрачной лентой, причем трещины таковы, что их можно легко отредактировать на цифровом отпечатке. Изображения, по-видимому, были сфотографированы с предметов в личном альбоме Воейкова фотографий царской семьи и военных сцен Галиции и Кавказа и некоторых вырезок для публикации в его мемуарах. Фактически из присутствующих в его книге использован только один. Многие негативы имеют подписи или фрагменты окружающего текста на русском языке.

), относящихся к Николаю II и его семье, а также к царю на фронте, 1914-1917, вместе с редким первым изданием на русском языке воспоминаний Воейкова «С царями и без царей», важных для многих представлений о придворной жизни и событиях, связанных с отречением от престола, 8 т., С. 434 и 8 л., Oy . Литтера, Хельсинки, 1936 г., всего 77 изображений, ок. 1890 г. — негативы в целом в хорошем состоянии, за исключением нескольких рваных краев, не влияющих на изображение, и, редко, небольшого дефекта. В боксе 1 четыре, в том числе эффектный портретный бюст цесаревича Алексея, имеют трещины, но тщательно соединенные прозрачной лентой, причем трещины таковы, что их можно легко отредактировать на цифровом отпечатке. Изображения, по-видимому, были сфотографированы с предметов в личном альбоме Воейкова фотографий царской семьи и военных сцен Галиции и Кавказа и некоторых вырезок для публикации в его мемуарах. Фактически из присутствующих в его книге использован только один. Многие негативы имеют подписи или фрагменты окружающего текста на русском языке. Отпечатки равномерно наклеены на толстый картон, но без надписей, так что негативы имеют ценность для идентификации. На нескольких карточках есть штамп Даниэля Ниблина, Гельсингфорс (Хельсинки), который, без сомнения, сделал все оттиски. Воейков завернул и пронумеровал многие негативы в коричневую бумагу, некоторые из которых были куплены в магазине в Брюсселе, на которых он написал краткие опознавательные знаки по-русски. Для Николая II он использует инициал «Г[осударь]», «Его Величество». Эти и любые печатные подписи вошли в контрольный список ниже, наряду с идентификацией от предыдущего владельца, все они подходят для постоянного каталога. Контрольный список показывает текущую нумерацию в четырех полях; второе число означает число, предоставленное Воейковым. Его номера 1-100 в основном находятся в Санкт-Петербурге или его окрестностях, более высокие номера — на фронте. Для гравюр в своей книге Воейков отобрал особые рукописные предметы, такие как подписанная записка Николая (вставка 1, № 19).

Отпечатки равномерно наклеены на толстый картон, но без надписей, так что негативы имеют ценность для идентификации. На нескольких карточках есть штамп Даниэля Ниблина, Гельсингфорс (Хельсинки), который, без сомнения, сделал все оттиски. Воейков завернул и пронумеровал многие негативы в коричневую бумагу, некоторые из которых были куплены в магазине в Брюсселе, на которых он написал краткие опознавательные знаки по-русски. Для Николая II он использует инициал «Г[осударь]», «Его Величество». Эти и любые печатные подписи вошли в контрольный список ниже, наряду с идентификацией от предыдущего владельца, все они подходят для постоянного каталога. Контрольный список показывает текущую нумерацию в четырех полях; второе число означает число, предоставленное Воейковым. Его номера 1-100 в основном находятся в Санкт-Петербурге или его окрестностях, более высокие номера — на фронте. Для гравюр в своей книге Воейков отобрал особые рукописные предметы, такие как подписанная записка Николая (вставка 1, № 19). ), и замечательное подписанное меню 1889 года, в которое входит «Аликс де Гессен», за пять лет до ее свадьбы с Николаем II. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК Коробка 1 26 стеклянных негативов и 1 целлулоидный негатив, без отпечатков: 1. Цесаревич Алексей (1904–1918) в окружении генералов, один из которых указывает на лежащую на земле черепаху. 3 «х 4». 2. Цесаревич Алексей в детстве около двух лет стоит у деревянного Х-образного складного стула. С кабинетного фото Ган и К°, Царское Село. 5 «х 4». 3. Генерал Корнилов (Лавр Георгиевич, 1870-1918; ‘человек с львиным сердцем’; военнопленный 1915-1916, но бежал, главнокомандующий, август 1917). Из яркой овальной фотографии вырезаем круги и скрепляем края канцелярскими кнопками. 5 «х 4». 4. Царские дети сидят на пригорке. Надпись: «Августейшие дети Его Императорского Величества». Номер ссылки 14 видно у левого поля. [Эта привлекательная фотография была сделана в Финляндии, когда семья сошла на берег с императорской яхты. См. Кэрол Тауненд, «Царская Россия», 2006, с.

), и замечательное подписанное меню 1889 года, в которое входит «Аликс де Гессен», за пять лет до ее свадьбы с Николаем II. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК Коробка 1 26 стеклянных негативов и 1 целлулоидный негатив, без отпечатков: 1. Цесаревич Алексей (1904–1918) в окружении генералов, один из которых указывает на лежащую на земле черепаху. 3 «х 4». 2. Цесаревич Алексей в детстве около двух лет стоит у деревянного Х-образного складного стула. С кабинетного фото Ган и К°, Царское Село. 5 «х 4». 3. Генерал Корнилов (Лавр Георгиевич, 1870-1918; ‘человек с львиным сердцем’; военнопленный 1915-1916, но бежал, главнокомандующий, август 1917). Из яркой овальной фотографии вырезаем круги и скрепляем края канцелярскими кнопками. 5 «х 4». 4. Царские дети сидят на пригорке. Надпись: «Августейшие дети Его Императорского Величества». Номер ссылки 14 видно у левого поля. [Эта привлекательная фотография была сделана в Финляндии, когда семья сошла на берег с императорской яхты. См. Кэрол Тауненд, «Царская Россия», 2006, с. 91]. 5 «х 4″. 5. «Великий князь Кирилл» (Владимирович, 1876-1819 гг.).38, внук Александра II), «Августейший Попечитель Престола Его Величества» с головой в военной форме, (ок. 1922-1924). 6″ х 4″. 6. «Цесаревич Алексей» на трехколесном велосипеде в Царскосельском парке, ок. 1912 г. Из кабинета фото Гана. 6″ х 4». 7, 27. «Цесаревич Алексей» с осликом и маленькой тележкой, ок. 1910. 2 дюйма на 3 дюйма. 8. Николай II (1868-1918) в окружении генералов. Ниже на немецком языке: «Из действующей выставки русских художников в Санкт-Петербурге: «Чтение поэта Маркова в клубе гвардии Измайловского полка». Картина Г.К. Бакмансон. Фото Булла, Санкт-Петербург». [Русский текст над картиной относится к другому изображению, о Николае II с охотниками из полка на лыжной гонке на 700 км, из журнала «Новое время»]. 4 «х 6». 9, 21. Опись продавца № 53143

91]. 5 «х 4″. 5. «Великий князь Кирилл» (Владимирович, 1876-1819 гг.).38, внук Александра II), «Августейший Попечитель Престола Его Величества» с головой в военной форме, (ок. 1922-1924). 6″ х 4″. 6. «Цесаревич Алексей» на трехколесном велосипеде в Царскосельском парке, ок. 1912 г. Из кабинета фото Гана. 6″ х 4». 7, 27. «Цесаревич Алексей» с осликом и маленькой тележкой, ок. 1910. 2 дюйма на 3 дюйма. 8. Николай II (1868-1918) в окружении генералов. Ниже на немецком языке: «Из действующей выставки русских художников в Санкт-Петербурге: «Чтение поэта Маркова в клубе гвардии Измайловского полка». Картина Г.К. Бакмансон. Фото Булла, Санкт-Петербург». [Русский текст над картиной относится к другому изображению, о Николае II с охотниками из полка на лыжной гонке на 700 км, из журнала «Новое время»]. 4 «х 6». 9, 21. Опись продавца № 53143

Задать вопрос продавцу. Он наиболее известен попыткой военного переворота против временного правительства России, будучи его главнокомандующим.

Лавр Корнилов родился 18 июля 1870 года в Туркестане, потомок обрусевших татар и казаков с давними традициями службы Российскому государству. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба, профессиональную школу для перспективных молодых офицеров из хороших семей.

Русско-японская война (1904-1905 гг.) дала Корнилову возможность проявить свое военное мастерство и личное безрассудство на более значительной арене после службы на малоизвестных должностях в русской Средней Азии и на границе с Афганистаном. Из этого губительного для России конфликта Корнилов вышел боевым офицером, проверенным в боях и готовым к более широким обязанностям. Помимо командного опыта, с 1907 по 1911 год служил русским военным атташе в Китае.

С началом Первой мировой войны Корнилов получил командование дивизией. Его агрессивность на австрийском фронте и дерзкий побег после захвата создали ему репутацию смелого во всей армии. Революция 19 марта.17 ускорил его восхождение к известности. Ушел в отставку с поста командующего Петроградским военным округом, приняв командование 8-й армией.

Ушел в отставку с поста командующего Петроградским военным округом, приняв командование 8-й армией.

После провала июльского наступления, опозорившего большую часть высшего военного руководства временного правительства, Корнилов был назначен главнокомандующим русскими вооруженными силами. В следующем месяце противоположные точки зрения Корнилова и Временного правительства стали более ясными и более жесткими, причем Корнилов настаивал на полном восстановлении гражданского и военного порядка на фронте и во всей стране в качестве условия своей поддержки.

Когда стало ясно, что временное правительство не хочет или не может принять самостоятельных мер для удовлетворения его требований, Корнилов задумал государственный переворот. В последние дни августа и первую неделю сентября Корнилов сосредоточил войска в районе Петрограда и приказал «Дикой дивизии», составленной из якобы кровожадных кавказских горцев, наступать на столицу.

Неудавшийся переворот продемонстрировал, что правительство Керенского не может контролировать политические и военные дела — возможно, его самый значительный результат.