Содержание

Княжение Рюрика с братьями. | Русский след

Лидия Грот.

Призвание варягов, или Норманны, которых не было.

Часть 2. Рюрик, Трувор и Синеус.

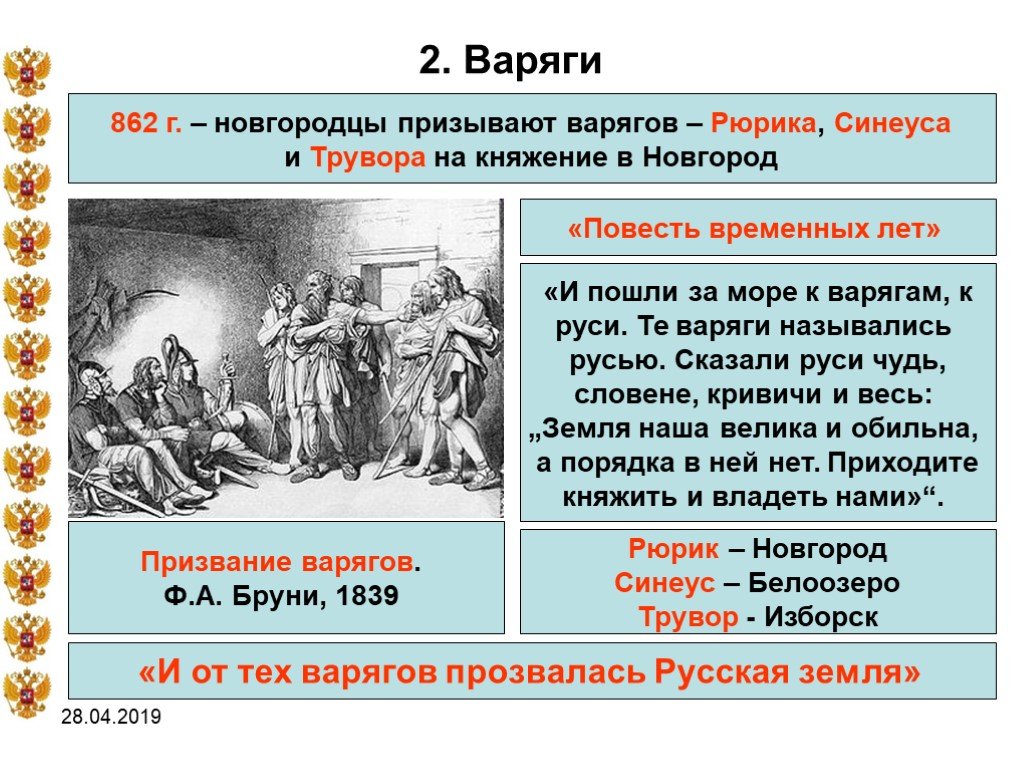

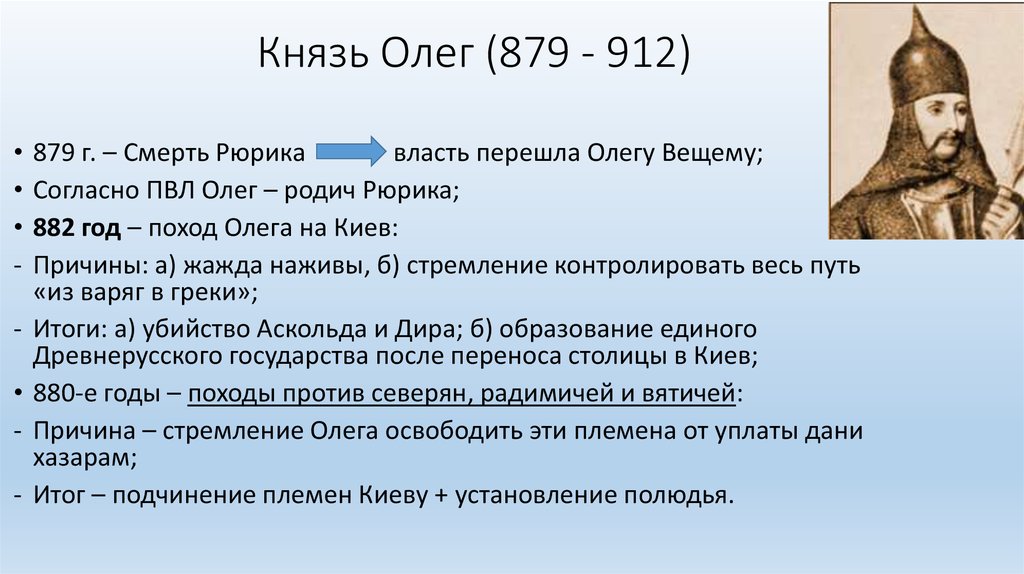

Княжение Рюрика с братьями.

Сейчас современная наука знает, что институт наследных правителей не возникал из договора или, как пишет американский исследователь Р.-Л. Карнейро:

«…Никакой подобный договор никогда не подписывался человеческими группами, и теория Общественного договора сегодня не более, чем историческая диковина»[88].

Однако эта «диковина», исчезнувшая из исторических исследований в других странах, продолжает по-прежнему служить изложницей для штамповки идей о происхождении древнерусского института княжеской власти: племена славян и финнов вели междоусобные войны, замириться не могли, заключили договор с неким предводителем военных отрядов откуда-то со Скандинавского полуострова (у многих — из Средней Швеции, то бишь из не существовавшего Рослагена), и как результат этого договора возник институт древнерусской княжеской власти (см. работы Кирпичникова, Мельниковой, Петрухина, Джаксон и др.).

работы Кирпичникова, Мельниковой, Петрухина, Джаксон и др.).

Я в своих работах назвала эту концепцию концепцией «Князя по найму», что и подтверждается работами из числа упомянутых выше авторов, где можно прочесть буквально следующее:

«уставшие от усобиц словене и прочие решают „поискать себе князя“… Заключение договора (докончания) между князем-„наёмником“ и новгородской знатью превращается со временем в норму»[89].

Стыдливые кавычки, используемые Е. А. Мельниковой в данной статье, не помогают скрыть тот факт, что Рюрик для неё безо всяких кавычек именно безродный наёмник, и это хорошо видно из других работ:

«Договор с Рюриком… заложил основы для возникновения раннегосударственных структур, в первую очередь института центральной власти… (а Рюрик был. — Авт.)…предводитель одного из многих военных отрядов скандинавов…который сумел силой, хитростью или дипломатическими талантами добиться власти»[90].

Как видим, основные элементы теории Общественного договора налицо: раннегосударственные структуры появляются вместе с институтом верховной власти, возникая из договора между воюющими сторонами. И вот мы подошли к формулировке следующего пункта инициированного норманнизмом спора о призвании Рюрика.

Спор с норманнистами о призвании Рюрика — это спор за право использовать достижения современной теоретической мысли при изучении всех аспектов древнерусской истории. Сейчас концепции поэтапного развития позднепервобытных обществ (в частности, концепция вождества) привлекаются в современных работах по древнерусскому политогенезу, но в урезанном виде, т. е. в обход таких вопросов, как вопрос о наследных правителях до Рюрика или проблем сакральности княжеской власти в древнерусской традиции, при этом, естественно, вопросы идеологии, веры правителей того периода остаются совершенно в стороне исследования.

Правда, вопрос о княжеском правлении до призвания Рюрика рассматривал, например, И. Я. Фроянов, а вопрос о сакральных функциях монарха ставил А. П. Толочко[91]. Но как только оба автора доходили до Сказания о призвании Рюрика с братьями, то их рассуждения сразу же принимали привычный норманистам облик: приглашение скандинавского конунга с дружиной.

Норманнистская концепция о варягах как выходцах из Скандинавии, законсервировавшаяся в советской историографии под влиянием статьи Маркса, ложилась камнем преткновения на пути исследования института древнерусской княжеской власти до призвания Рюрика. А в настоящее время даже и от таких незавершенных попыток отказались, поскольку, похоже, норманисты вернулись к самой нелепой трактовке Сказания о призвании варягов — к трактовке сокрытия за рассказом о призвании Рюрика завоевательной экспансии норманнов — прежде всего, шведов.

Нелепой я эту трактовку называю потому, что она идёт не только вразрез с древнерусскими и западноевропейскими источниками, но ещё и со всем тем, что сейчас известно об истории стран Скандинавского полуострова, в частности, об истории Швеции.

Два выявленных выше пункта можно свести к одному выводу: по сути, нынешний спор о призвании Рюрика означает, спор не науки, изгнавшей источники в угоду косной догме и препятствующей полнокровному использованию в исторических исследованиях новых теоретических открытий, с наукой, отстаивающей своё право учитывать весь комплекс имеющихся источников и работать в русле всех новых направлений исторической мысли.

Исходя из высказанного вывода, полагаю важным начать разговор о современном подходе к проблеме генезиса института наследной власти и постепенно показать, что этническая принадлежность кандидата на престол, например того же Рюрика, не играет преимущественной роли, поскольку каждый такой кандидат на престолонаследие имеет родовые связи со многими престолами и, следовательно, «полиэтничен». Важнее всего в этом плане определение родословия избранного кандидата на престол и его места в этом родословии.

Важнее всего в этом плане определение родословия избранного кандидата на престол и его места в этом родословии.

Выше было сказано, что институт верховных правителей существует в наследственно-родовых традициях, уходящих своими корнями в глубокую древность. Он создаётся благодаря выделению в этнополитической организации одного правящего рода — предтечи династий — из множества других кровнородственных коллективов, и выступает организующим началом при создании более сложных этнических образований — сложных или суперсложных вождеств и т. д., объединяя людей и давая им возможность общения и взаимодействия на значительных территориальных пространствах. Вот несколько примеров из мировой истории.

Печать из Махенджо-Даро — 2600 года до н. э. Изображена Богиня-Мать в рогатом головном уборе, стоящая в дереве Вечной Жизни, перед нею жрец и младенец Рудра (Красное Солнце), справа коза-кормилица, внизу 7 Плеяд из созвездия Тельца (Быка)- 7 звёзд Большой Медведицы в хороводе танца.

Уже на заре индоевропейской истории, у ведийских ариев, находим мы, согласно «Ригведе», особые царские и жреческие роды, где властные и сакральные полномочия переходили от отца к сыну. После смерти души родоначальников царских и жреческих родов обожествлялись и становились особым объектом поклонения — «отцами», живущими на высоком небе и пирующими с царём мёртвых Ямой. Эта традиция наследственной власти в среде определенного рода проявляет абсолютную устойчивость и прослеживается впоследствии в истории всех индоевропейских народов на протяжении последующих эпох.

Золотой перстень-печать 1500 г. до н.э. с изображением Богини-Матери и царственных львов

«Илиада» и «Одиссея» оставили нам образы крито-микенских неограниченных наследственных правителей (XX–XII вв. до н. э.), сакральных царей, ведущих счет родства от божественного (или обожествленного) мужского первопредка Зевса. Здесь могут возразить, что в науке крито-микенская эпоха характеризуется наличием как государственности, так и раннеклассового общества (что сейчас подвергается сомнению, но это — другая тема). Однако последующая за ней гомеровская эпоха (XII–IX вв. до н. э.) известна значительным упадком хозяйственного развития, более примитивным социальным укладом и эгалитаризацией (англ. equality — равенство) общества, имеющая целью достижение всеобщего равенства, но в этот период институт наследственного правителя также сохраняется. Другое дело, что наука его не замечает. Этот период фигурирует как классический пример бесклассовой военной демократии, где правители являются выборными. Получается железный порядок, унаследованный от схоластики XVIII века: в первобытном обществе все правители только выборные, а в классовом — все наследственные.

Здесь могут возразить, что в науке крито-микенская эпоха характеризуется наличием как государственности, так и раннеклассового общества (что сейчас подвергается сомнению, но это — другая тема). Однако последующая за ней гомеровская эпоха (XII–IX вв. до н. э.) известна значительным упадком хозяйственного развития, более примитивным социальным укладом и эгалитаризацией (англ. equality — равенство) общества, имеющая целью достижение всеобщего равенства, но в этот период институт наследственного правителя также сохраняется. Другое дело, что наука его не замечает. Этот период фигурирует как классический пример бесклассовой военной демократии, где правители являются выборными. Получается железный порядок, унаследованный от схоластики XVIII века: в первобытном обществе все правители только выборные, а в классовом — все наследственные.

Напомню, что нам известно об институтах власти в гомеровскую эпоху. Во главе небольших поселений гомеровского общества, так же, как во главе крупных централизованных монархий крито-микенского периода, стояли цари — басилеи, «рожденные Зевсом». Эти «самые царственные» — «basileutatos» — избирались советом басилеев, состоявшим из глав родов, входивших в общину и составлявших её аристократию. Со смертью басилея, как родового так и верховного, власть передавалась сыну скончавшегося. Вот и получается, что выборность правителя в эгалитарном обществе не отменяла наследственного принципа, а шла с ним рука об руку, поскольку выборы кандидата на власть осуществлялись в среде одного определенного правящего рода. Причём обратим внимание, правители небольших греческих общин рассматривали себя также потомками великого Зевса, т. е. считали себя непосредственными потомками, наследниками крито-микенских царей.

е. считали себя непосредственными потомками, наследниками крито-микенских царей.

Так функционировали архаичные общества: экономика и социальные структуры могли приходить в упадок, мельчать и понижаться, а сознание хранило память и не прерывало связи с традициями, восходившими к предыдущим эпохам.

Однако бросим ещё один взгляд на крито-микенскую эпоху: такой ли уж гомогенной (от греч. ὁμός «равный, одинаковый» + γένω «род»), то есть однородной была там наследственная традиция в организации верховной власти?

Историки до сих пор проходят мимо того факта, что властные полномочия крито-микенских правителей были ограничены определенными временными периодами. Источники сохранили сведения о том, что критский царь Минос в конце восьмилетнего периода слагал с себя царскую власть, удалялся в пещеру Зевса, чтобы дать ему отчёт в том, как выполнялась его воля, и затем снова получал царские полномочия из рук божественного «отца».

За метафорами этой легенды нетрудно увидеть наличие принципа, сочетавшего в себе и наследственность, и выборность, когда легитимность правителя определялась, с одной стороны, его принадлежностью царственному роду Зевса, а с другой — ограничением его властных полномочий определенным временным периодом, что характерно для выборной власти. Не будет большой смелостью предположить, что в пещере Зевса такой правитель периодически получал властные полномочия из рук некоего представительского органа, состоящего, скорее всего, из представителей жреческих и кровнородственных коллективов.

Объяснение возникновению этого древнего наследственно-выборного принципа мы можем почерпнуть из материалов Дж. Фрэзера[92]. По древнейшим представлениям, благополучие социума, плодородие земли, скота, детородность женщин имели прямую связь со здоровьем и силой сакрального царя. Поэтому состарившихся и ослабевших правителей сплошь и рядом убивали, а на их место ставили молодых и здоровых представителей правящего рода. Со временем в сознании общества родилась идея заменить этот жестокий обычай более гуманным: царь стал получать власть на определенный период, по истечении которого он отказывался от власти, но если его правление было годами процветания и удач, то его пребывание у власти продлялось по «воле» божественных предков, проводниками которой выступали какие-либо представительные органы данного общества.

Поэтому состарившихся и ослабевших правителей сплошь и рядом убивали, а на их место ставили молодых и здоровых представителей правящего рода. Со временем в сознании общества родилась идея заменить этот жестокий обычай более гуманным: царь стал получать власть на определенный период, по истечении которого он отказывался от власти, но если его правление было годами процветания и удач, то его пребывание у власти продлялось по «воле» божественных предков, проводниками которой выступали какие-либо представительные органы данного общества.

Эти материалы со всей очевидностью показывают, что в процессе развития наследственно-родовой принцип передачи власти действует в диалектическом взаимодействии с выборным. Мы видим, что в действительности выборный принцип мог быть и более поздним феноменом по отношению к наследственно-родовому, а не наоборот, как учит нас утопическая историософия эпохи Просвещения. Мы видим, что институты власти, потестарные традиции, как первый вид политической власти в истории первобытнообщинно общества, имеют свою собственную природу и сущность, а не светят отраженным светом социально-экономических процессов, и должны изучаться внутри собственной эволюции.

Мы видим, что институты власти, потестарные традиции, как первый вид политической власти в истории первобытнообщинно общества, имеют свою собственную природу и сущность, а не светят отраженным светом социально-экономических процессов, и должны изучаться внутри собственной эволюции.

По Геродоту, Геррос — курганы царских скифов- сколотов (сколт, кельт)

Оставим на этом Древнюю Грецию и обратимся к более близкой нам Восточной Европе, являющейся лоном отечественной истории, и к известному примеру — Скифии. Геродот, описывая население Скифии, рассказывает о так называемых царских скифах, отмечая, что это

«…самые лучшие и многочисленные Скифы, считающие прочих Скифов своими рабами»[93].

В этом описании нетрудно узнать тот же династический родовой принцип организации верховной власти, когда представители определенного рода выступают как верховная над социумная власть в разноплеменном, часто — полиэтническом социуме, объединяя его в единую систему на большой территории.

Эту же наследственно-родовую традицию организации верховной власти можем найти и у Страбона. Рассказывая о древней Иверии на юге Кавказа, Страбон отмечал:

«Жители страны делятся также на четыре класса: один из них, считающийся первым, — тот, из которого ставят царей, выбирая ближайшего по родству (с прежним царем) и старшего по летам»[94].

Итак, наследственно-родовая традиция прослеживается в Восточной Европе и в областях, непосредственно соседствующих с ней, начиная с самых древнейших времен и вплоть до первых веков нашей эры. Справедливо заключить, что её наследие не могло миновать и истоки отечественной истории (подобные традиции проявляют устойчивость, обладают преемственностью на протяжении тысячелетий — феномен, заслуживающий серьезного изучения).

Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбедь

И действительно, русское летописание, рассказывая о периоде, предшествующем призванию Рюрика, сообщает о многих княжениях, о которых летопись по Лаврентьевскому списку говорит:

«И по сихъ братьи (Кий, Шек и Хорив.

— Л.Г.) держати почаша родъ ихъ княженье в Поляхъ. (а) в Деревлях свое. А Дреговичи свое. А Словени свое в Новегороде а другое на Полоте иже Полочане в нихъ же…»[95].

Патриаршая летопись передает эти сведения примерно также:

«По сихъ же родъ их нача владети въ Полянехъ княжениемъ; а въ Древленехъ свое княжение, а Дреговичи свое, а Словенъ въ Новеграде свое, а другое на Полоте, еже есть Полочане…»[96].

Совершенно очевидно, что «род» здесь употребляется в смысле «правящий род» или «княжеский род». Однако многие современные исследователи, мыслящие по шаблонам теории общественного договора, согласно которой в до государственный период истории царил демократический способ правления (кстати, так и не получивший в науке конкретной разработки и представляемый достаточно аморфно, по крайней мере, для древнерусской истории), и эти свидетельства летописей пытаются подстроить под привычную догму. Например, Н. Ф. Котляр пишет:

Например, Н. Ф. Котляр пишет:

«Поляне, древляне и другие общности Нестора представляли собой союзы, восточнославянских племён… Можно думать, что на стадии существования союзов племён общественный строй восточных славян сохранял демократические черты… власть вождей на этом этапе ещё не была индивидуально наследственной — её унаследовали определенные роды… Источники, западные и древнерусские, постоянно называют князьями племенных вождей, но это вовсе не означает, что они ими были. Князь в подлинном значении этого термина (выделено мной. — Л.Г.) появится в восточнославянском обществе лишь тогда, когда начнет рождаться государственность»[97]. Ну, лже-наука XVIII века — ни взять, ни отнять!

Вот и Г. Ф. Миллер точно также писал около 250 лет назад: «…тогдашний образ правления в Новгороде был общенародный, и что Гостомысла признать не можно владетельным государем». Но во время Г. Ф. Миллера теория Общественного договора была будоражащей умы новинкой, а в наше время, по меткому выражению Р. Л. Карнейро, она не более чем «историческая диковина». И именно влияние этой «диковины», как подчеркивалось выше, не позволяет современным исследователям увидеть наличие в летописных княжениях института наследственной власти, который был представлен выделившимся в социуме правящим родом и традицией передачи власти из поколения в поколение между «индивидами» — членами данного рода. Если верить господствующей ныне норманской концепции «князя по найму», власть в летописных княжениях передавалась в среде рода между неподлинными князьями, а потом появился безродный Рюрик, и его безродность придала подлинности княжеской власти. Одним словом — дикость!

Но во время Г. Ф. Миллера теория Общественного договора была будоражащей умы новинкой, а в наше время, по меткому выражению Р. Л. Карнейро, она не более чем «историческая диковина». И именно влияние этой «диковины», как подчеркивалось выше, не позволяет современным исследователям увидеть наличие в летописных княжениях института наследственной власти, который был представлен выделившимся в социуме правящим родом и традицией передачи власти из поколения в поколение между «индивидами» — членами данного рода. Если верить господствующей ныне норманской концепции «князя по найму», власть в летописных княжениях передавалась в среде рода между неподлинными князьями, а потом появился безродный Рюрик, и его безродность придала подлинности княжеской власти. Одним словом — дикость!

Здесь же хотелось бы отметить, что пресечение правящей линии и отсутствие бесспорных кандидатов на место общесоциумного или верховного правителя могло приводить и к конфликтной ситуации, когда возникали притязания различных кандидатов и стоявших за ними группировок, внутренний баланс нарушался, противоречия между различными группами резко обострялись,

«…и въста родъ на родъ (и) быта в ни усобицъ и воевати почаша сами на ся…»

Но через некоторое время конфликт, как правило, прекращался в силу общего осознания необходимости восстановления прежней системы управления:

«и ръша сами в себъ поищемъ собъ князя иже бы володелъ нами и судил по праву…».

В Ипатьевской летописи говорится: «иже бы володел нами и рядил по ряду по праву», что дало основание некоторым исследователям толковать термин «ряд» как «договор», идя явно вразрез с контекстом летописи. Следует отметить, что само по себе слово «ряд» очень многозначно. Это слово/ основа «ряд» в русском языке восходит к архаичному индоевропейскому корню «rt», образовавшему одно из ключевых понятий ещё в ведийской модели мира rta/rita — основной закон мироздания. Этот изначальный термин, трансформируясь и переосмысливаясь в процессе разделения древней индоевропейской общности, стал лоном для целого ряда понятийных систем в различных индоевропейских языках и породил за тысячелетия целый спектр понятий, где просматриваются как скалярные (от лат. scalaris «ступенчатый») значения (наряд, т. е. власть), так и векторные: очередность, череда, ряд чисел и т. д.

е. власть), так и векторные: очередность, череда, ряд чисел и т. д.

Контексту упомянутого летописного фрагмента принадлежат синонимы именно векторного значения «ряд», поскольку это делает контекст логичным и осмысленным. Облеченные полномочиями представители словенского княжения принимают решение подобрать кандидатуру правителя с титулом князя на основе легитимности и в порядке очередности в системе генеалогического родства («иже бы володел нами и рядил по ряду по праву»). Никоновская, или Патриаршая, летопись, как уже говорилось выше, очерчивает и круг тех генеалогических связей, которые были актуальны для разрешения кризиса власти:

«И по сем събравъшеся ръша къ себъ: „поищем межь себе, да кто бы въ нас князь быль и владъл нами, поищемъ и уставимъ такового или отъ насъ, или отъ Казаръ, или отъ Полянъ, или отъ Дунайчевъ, или отъ Варягъ“. Ибысть о семь молва велиа; овъемъ сего, овъмъ другаго хотящемъ, таже совъщавшася послаша въ Варяги».

Попытка же норманской теории подставить в данный контекст летописи значение «ряда» как «договора» явно определяется влиянием теории общественного договора и стремлением «притянуть за уши» летописный источник к догмату этой теории.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали, — к вопросу о значении этнической принадлежности Рюрика, следует признать очевидное: отрицая княжескую власть в летописных княжениях, именно сторонники концепции «князя по найму» ставят во главу угла этническую принадлежность Рюрика, рассуждая о том, что туземцы пригласили иноземцев «володеть и править», рассматривая события Сказания о призвании варягов через призму так называемых «туземных» и «иноземных» элементов. Насколько оправдан такой подход?

Здесь мне хотелось показать, что он не оправдан совершенно. Согласно общечеловеческой практике, некоторые примеры из которой здесь были приведены, ментальным традициям родовой организации были имманентны (лат. immanens, «пребывающий внутри») понятия «родовичи» и «неродовичи», а не «туземцы» и «иноземцы».

immanens, «пребывающий внутри») понятия «родовичи» и «неродовичи», а не «туземцы» и «иноземцы».

Двойной счёт родства в родовых организациях — по материнской линии и по отцовской линии — воздвигал как бы несущие опоры этнополитической системы, охватывая её кровнородственными связями как изнутри, так и вовне, образуя сложную систему межродовых связей. Каждый член княжеского рода в системе этих межродственных связей был фигурой «полиэтничной», т. е. обладал наследственными правами, как минимум, по линии рода своей матери и по отцовской линии.

В силу этого, например, названный в самом начале спор о какой-то единственной этнической принадлежности Рюрика лишен смысла с точки зрения генеалогической традиции. Потому-то он и не мог быть решен за более чем 250 лет. Стрелки спора надо переводить на новый путь и обосновывать ответ на вопрос, в силу каких прав в ряду родовых связей тот или иной кандидат, в нашем случае Рюрик, мог стать легитимным правителем на Руси, куда его призвали.

И ответ на этот вопрос прекрасно обеспечен источниками, из которых следует, что Рюрик призывался в силу наследных прав по линии своей матери, словенской княжны, отданной замуж в Вагрию, входившую в княжество ободритов. Из тех же мест Вагрии и многим позже призывались и другие кандидаты в российские правители, также имевшие наследные права по материнской линии:

Иван Антонович (1740 — 1764; царствовал с октября 1740 по ноябрь 1741 года), император всероссийский из Брауншвейгской ветви династии Романовых, внучатый племянник царицы Анны Иоанновны (род. 1693, прав. 1730-1740) и внук её старшей сестры герцогини мекленбургской Екатерины Иоанновны.

Царевна Екатерина Ивановна (1691 — 1733), замужем за герцогом Карлом Леопольдом Мекленбург-Шверинским (1678—1747), их дочь Анна Леопольдовна (1718 — 1746), была матерью императора Ивана VI Антоновича, номинально царствовавшего в 1740—1741 годах при регентстве герцога Курляндского Бирона (1690-1772).

Обе Анна и Екатерина были дочерьми царя Иоанна V Алексеевич (род. 1666, прав. 1682-1696), брата Петра Великого.

герцог шлезвиг-гольштейнский Карл-Петер-Ульрих, или Пётр III Федорович (1728-1762) , внук Петра I от старшей дочери Анны Петровны (1708 – 1728) и герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха (1700 – 1739) , утвержденный наследником российского престола своей тёткой по матери — императрицей Елизаветой.

Овеянные глубокой стариной традиции древних царских родов, вступающих в брак, обнаруживают необычайную живучесть.

Примечания.

88.Картнейро Р.-Л. Теория происхождения государства / Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006.

89.Мельникова Е. А. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в представлениях древнерусских летописцев XI — начала XII вв. / ДГВЕ. 2005 г. Рюриковичи и российская государственность. М., 2008.

90.Там же. С. 60. Она же. Возникновение Древнерусского государства и скандинавские политические образования в Западной Европе / Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света / Труды Государственного Эрмитажа. XLIX. СПб., 2009. С. 96.

60. Она же. Возникновение Древнерусского государства и скандинавские политические образования в Западной Европе / Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света / Труды Государственного Эрмитажа. XLIX. СПб., 2009. С. 96.

91.Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. СПб., 1992; Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992.

92.Фрэзер А. Золотая ветвь. М., 1980.

93.Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. СПб., 1890. С. 16–17.

94.Там же. С. 140.

95.ПСРЛ. Т. I. С. 10.

96.ПСРЛ. Т. IX. С. 4.

97.Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. СПб., 1998. С. 28–29,35.

Далее… Синеус и Трувор в переводе с албанского.

Читайте также:

Синеус и Трувор в переводе с албанского.

Как наследовалась власть и «призывались» правители

Программа История Государства Российского 55 серия

41. Война Изяслава с Юрием Долгоруким

Война Изяслава с Юрием Долгоруким

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

42. Война Изяслава с Юрием Долгоруким

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

43. Ростислав Мстиславич и Юрий Долгорукий (1154 — 1157)

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

44. Изяслав III и Андрей Боголюбский

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

45. Ростислав и Андрей Боголюбский

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

46. Мстислав Изяславич. Падение Киева

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

47. Война Андрея Боголюбского с Новгородом

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

48. Времена Андрея Боголюбского

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

49. Заговор против Андрея Боголюбского

Заговор против Андрея Боголюбского

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

50. Всеволод III Георгиевич

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

51. Войны Всеволода Большое Гнездо

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

52. «Слово о полку Игореве»

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

53. Ярослав Галицкий Осьмомысл и Владимир Ярославич

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

54. Времена правления Всеволода Георгиевича

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

55. Княжение Рюрика в Киеве

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

56. Роман Мстиславич (Галицкий)

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

57. Роман Мстиславич — князь Галицкий

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

58. Последние годы Всеволода Большое Гнездо

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

59. Крестоносцы

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

60. Война между потомками Всеволода

Эта историческая телекартина создана на основе одноименного фундаментального 12-томного труда знаменитого русского историка Николая Карамзина. Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

Каждая из серий, которая будет длиться 4 минуты, выполнена в технике трехмерной компьютерной анимации. Сериал охватывает огромный исторический период от Славянской Руси до Смутного времени.

4 мин.

Рейтинг Иви

Интересный сюжет

Языки

Русский

Качество

Изображение и звук. Фактическое качество зависит от устройства и ограничений правообладателя.

FullHD

2017, Россия, Документальные

Революция 1917: Эпоха перемен

2017, Россия, Документальные

Подлинная история Русской революции

2012, Россия, Документальные

2011, Россия, Документальные

Открытый космос

2013, Россия, Исторические

Романовы

2021, Россия, Документальные

Кремль. Эпоха Царей

2019, Россия, Документальные

Рюриковичи

2017, Россия, Документальные

1812. Польский след

2021, Россия, Документальные

62 минуты

Карман России

2015, Россия, Документальные

43 минуты

Нюрнберг. Свидетели

2012, Россия, Документальные

Титаник

2015, Россия, Документальные

44 минуты

Нюрнберг. Казнь

Казнь

2012, Россия, Документальные

Диверсанты (2012)

2017-2019, Россия, Документальные

Страна советов. Забытые вожди.

2010, Россия, Документальные

Великая война

2021, Россия, Короткометражки

6 минут

Лучший подарок

2000-2013, Россия, Исторические

Тайны дворцовых переворотов

2011, Украина, Документальные

44 минуты

Удивительные миры Циолковского

2019, Казахстан, Исторические

Дулати

Россия, Исторические

Крещение Руси

2012, Россия, Документальные

45 минут

Путешествие на Соловецкие острова

2017-2021, Россия, Документальные

Невероятная наука

2018, Россия, Документальные

48 минут

[4K] Плесецк. Таёжный космодром

2012-2021, Россия, Познавательные

Загадки древней истории

2014, Украина, Документальные

42 минуты

Архимед. Повелитель чисел

Пока нет отзывов

Определение Новгорода в мировой истории.

(существительное)

Самый заметный соперник Москвы в северном регионе.

Рюрик и основание Руси

- Рюрик был варяжским атаманом, который основал первую правящую династию в русской истории под названием династия Рюриковичей в 862 году около Новгорода .

- также продолжаются споры о том, как Рюрик пришел к власти в Новгороде

область, край. - Однако вскоре после этого восстания местные племена у

Новгородская область стала испытывать внутренние беспорядки и конфликты. - Это

поселение предполагается на месте современного Новгорода . - В традиции Киевской Руси,

наследник будет наблюдать за северным участком Новгород , в то время как

правящий русский царь остался в Киеве.

Образование России

- Кроме того, Москва давно

был верным союзником правящей Монгольской империи и имел оптимальную

положение на основных торговых путях между Новгород и река Волга. - Главный соперник Москвы, Новгород , стал соперником Ивана Великого.

первый заказ бизнеса. - Два великих города были заперты

спор длился более века, но Иван III вел жестокую войну, которая

вынудил новгородцев уступить свои земли Москве после многих восстаний и

попытки союзов между Новгородом и Литвой. - Официальный

государственный документ о признании власти Москвы был подписан архиеп.

Феофил из Новгород 1478 год. - Он аннексировал,

Псков, Волоколамск, Рязань, Новгород и -Северский во время его княжения.

- Кроме того, Москва давно

Владимир I и христианизация

- До того, как он получил

престол в 980 году, он был князем Новгорода года, в то время как его отец,

Киевом правил Святослав из династии Рюриковичей. - Во время его правления

князь новгородский в 970-х годах, а к тому времени Владимир претендовал

власть после смерти отца, он консолидировал власть между

современная Украина и Балтийское море. - Он поднялся на

должность князя Новгород около 969 в то время как его старший брат,

Ярополк стал назначенным наследником престола в Киеве.

- Многие местные жители яростно отвергли новую религию

а особенно жестокое восстание произошло в г. в Новгороде г. в 1071 г.

г.

- До того, как он получил

Ярослав Мудрый

- Также был наместником Новгорода с 1010 по 1015 до

его отец, Владимир Великий, умер. - Он

был поставлен наместником Новгорода в 1010 году, как и подобало старшему наследнику

к трону. - После

с этого значительного триумфа началось восхождение Ярослава к величию, и он

предоставил свободы и привилегии Новгородской республике, имевшей

помог ему занять киевский престол. - Установление первородства, что означало, что его старший сын будет

сменить его на великом князе над Новгородом и Киевом, надеясь, что

будущего конфликта между его детьми можно было бы избежать.

- Также был наместником Новгорода с 1010 по 1015 до

Монголы в Восточной Европе

- За четыре года (1237–1241) монголы быстро захватили большинство крупных восточноевропейских городов, пощадив лишь Новгород и Псков.

- Некоторые города, такие как Новгород на севере, не подверглись нападению из-за плотного марша и окружающих его лесных угодий.

- Однако князья, правившие Новгородом , в последующие десятилетия выступали сборщиками налогов для Монгольской империи.

- За четыре года (1237–1241) монголы быстро захватили большинство крупных восточноевропейских городов, пощадив лишь Новгород и Псков.

Монгольская угроза

- Только Новгород

и Псков за это время избежали серьезных разрушений. - Все крупные княжества, такие как Новгородское , Смоленское и Псковское,

подчинились монгольскому правлению. - Однако Новгород продолжал процветать и относительно новый город

центры Москвы и Твери стали процветать.

- Только Новгород

Иван Грозный

- Он разделил

Русские земли на две самостоятельные сферы, с северным регионом

вокруг бывшего Новгород Республика находится под

абсолютная власть Ивана IV.

- Он разделил

Иван I и восстание Москвы

- Наконец-то Москва была настроена идеально

по торговому пути от Новгорода до реки Волги, придав ему

экономическое преимущество с самого начала.

- Наконец-то Москва была настроена идеально

Смутное время

- Шведские войска заняли Новгород

в отместку польским войскам, пытающимся вступить в союз с Россией.

- Шведские войска заняли Новгород

Романовы

- Его правление было

отмечены беспорядками в таких городах как Псков и Новгород , а так же непрекращающимися войнами

со Швецией и Польшей.

- Его правление было

Альбом, посвященный 300-летию Императорского Дома Романовых.

Об этом изделии

Заголовок

- Альбом, посвященный 300-летию Императорского Дома Романовых.

Резюме

Эта книга — одно из многих произведений, изданных в России в связи с празднованием в 1913 году 300-летия Дома Романовых.

Автор Иван Баженов был костромским церковным историком, богословом и краеведом. Во вступительной части Баженов указывает, что цель издания — «дать возможность читателям понять и оценить великое значение этого юбилея и в то же время пробудить в них благодарность основателю династии Романовых». Он начинает с описания России до Романовых, уделяя особое внимание правлению Ивана I (также называемого Иваном Калитой, около 1304–1340 гг.). Он также охватывает период политических потрясений, непосредственно предшествовавший установлению династии Романовых, начиная с падения династии Рюриковичей в 159 г.8. Затем он рассказывает, как молодой Михаил Федорович Романов был избран царем в 1613 году и как его 32-летнее царствование поставило Россию на путь экономического развития и увеличения национальной мощи. За этим историческим обзором следуют портреты русских царей от Михаила Федоровича до Александра III (1845–94, годы правления 1883–94) работы профессора исторической живописи Императорской Академии художеств Василия Петровича Верещагина.

Автор Иван Баженов был костромским церковным историком, богословом и краеведом. Во вступительной части Баженов указывает, что цель издания — «дать возможность читателям понять и оценить великое значение этого юбилея и в то же время пробудить в них благодарность основателю династии Романовых». Он начинает с описания России до Романовых, уделяя особое внимание правлению Ивана I (также называемого Иваном Калитой, около 1304–1340 гг.). Он также охватывает период политических потрясений, непосредственно предшествовавший установлению династии Романовых, начиная с падения династии Рюриковичей в 159 г.8. Затем он рассказывает, как молодой Михаил Федорович Романов был избран царем в 1613 году и как его 32-летнее царствование поставило Россию на путь экономического развития и увеличения национальной мощи. За этим историческим обзором следуют портреты русских царей от Михаила Федоровича до Александра III (1845–94, годы правления 1883–94) работы профессора исторической живописи Императорской Академии художеств Василия Петровича Верещагина. Каждый портрет сопровождается краткой подписью, вероятно, написанной Верещагиным, с перечислением основных достижений каждого правителя. Альбом хранится в Государственной публичной исторической библиотеке России.

Каждый портрет сопровождается краткой подписью, вероятно, написанной Верещагиным, с перечислением основных достижений каждого правителя. Альбом хранится в Государственной публичной исторической библиотеке России.

Имена

Баженов, Иван Васильевич, 1855- Автор.

Верещагин, Василий Петрович, 1835-1819 гг.09 иллюстратор.

Создано/опубликовано

Санкт-Петербург : Типография П.

П. Сойкина, 1913.

П. Сойкина, 1913.

Заголовки

- —

Российская Федерация

- —

с 1600 до 1900

- —

Алексей Михайлович, царь России, 1629-1676 гг.

- —

Александр I, император России, 1777-1825 гг.

- —

Александр II, император России, 1818-1881 гг.

- —

Александр III, император России, 1845-1894 гг.

- —

Анна, императрица России, 169 лет.3-1740

- —

биография

- —

Екатерина I, императрица России, 1684-1727 гг.

- —

Екатерина II, императрица России, 1729-1796 гг.

- —

Елизавета, императрица России, 1709-1762 гг.

- —

Федор III, царь России, 1661-1682 гг.

- —

Иван VI Антонович, император России, 1740-1764 гг.

- —

Короли и правители

- —

Михаил, царь России, 1596-1645 гг.

- —

Николай I, император России, 1796-1855 гг.

- —

Николай II, император России, 1868-1918 гг.

- —

Павел I, император России, 1754-1801 гг.

- —

Петр I, император России, 1672-1725 гг.

- —

Петр II, император России, 1715-1730 гг.

- —

Петр III, император России, 1728-1762 гг.

- —

Политика и правительство

- —

Портреты

- —

Романов, Дом

Заметки

- —

Название разработано на английском языке сотрудниками библиотеки.

- —

Бесплатное приложение к журналу «Русский Пилигрим» за 1913 дюймов — примечание извлечено из Мировой цифровой библиотеки.

- —

Объем оригинального ресурса: 18 листов, 32 портрета.

- —

Оригинальный ресурс: Президентская библиотека имени Бориса Ельцина.

- —

Контент на русском языке.

- —

Описание основано на данных, извлеченных из Мировой цифровой библиотеки, которые могут быть получены из учреждений-партнеров.

Середина

1 сетевой ресурс.

Цифровой идентификатор

https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.12907

Контрольный номер Библиотеки Конгресса

- 2021666634

Онлайн формат

сжатые данные

пдф

изображение

Постоянная ссылка LCCN

- https://lccn.

loc.gov/2021666634

loc.gov/2021666634

Дополнительные форматы метаданных

- MARCXML-запись

- МОДС Запись

- Дублинская основная запись

Манифест презентации IIIF

- Манифест (JSON/LD)

Формат

Книга/печатный материал

Участник

Баженов, Иван Васильевич

Верещагин, Василий Петрович

Финики

1913 г.

Местоположение

Российская Федерация

Язык

Русский

Субъект

с 1600 до 1900

Алексей Михайлович, царь России

Александр I, император России

Александр II, император России

Александр III, император России

Анна, императрица России

Биографии

Екатерина I, императрица России

Екатерина II, императрица России

Елизавета, императрица России

Федор III, царь России

Иван VI Антонович, император России

Короли и правители

Михаил, царь России

Николай I, император России

Николай II, император России

Павел I, император России

Петр I, император России

Петр II, император России

Петр III, император России

Политика и правительство

Портреты

Романов, Дом

Российская Федерация

Права и доступ

Библиотеке Конгресса ничего не известно о каких-либо авторских правах или других ограничениях в коллекции Всемирной цифровой библиотеки. При отсутствии каких-либо таких ограничений эти материалы могут использоваться бесплатно и повторно. Исследователям рекомендуется ознакомиться с исходной информацией, прилагаемой к каждому пункту. Информацию о том, как связаться с организациями-партнерами WDL, см. в этом архивном списке партнеров 9.0004

При отсутствии каких-либо таких ограничений эти материалы могут использоваться бесплатно и повторно. Исследователям рекомендуется ознакомиться с исходной информацией, прилагаемой к каждому пункту. Информацию о том, как связаться с организациями-партнерами WDL, см. в этом архивном списке партнеров 9.0004

Библиотека просит исследователей подходить к материалам этой коллекции с уважением к культуре и чувствам людей, чья жизнь, идеи и творчество описаны здесь.

Кредитная линия: [Ссылка на первоисточник], World Digital Library

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Для получения дополнительной информации и контактной информации многих партнерских организаций см. этот архивный снимок сайта World Digital Library от 2021 года.

Для получения рекомендаций по составлению полных ссылок обратитесь к Citing Primary Sources.

Процитировать этот товар

Цитаты генерируются автоматически из библиографических данных, как

для удобства и может быть неполным или точным.

— Л.Г.) держати почаша родъ ихъ княженье в Поляхъ. (а) в Деревлях свое. А Дреговичи свое. А Словени свое в Новегороде а другое на Полоте иже Полочане в нихъ же…»[95].

— Л.Г.) держати почаша родъ ихъ княженье в Поляхъ. (а) в Деревлях свое. А Дреговичи свое. А Словени свое в Новегороде а другое на Полоте иже Полочане в нихъ же…»[95].