Содержание

«Святой князь Владимир – креститель Руси» (МУК «Ростовская ЦБС»)

В этом году отмечается 1000-летие со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по значению с именем этого человека, на века вперед предопределившего духовные судьбы всего русского народа.

Святой Владимир жил и правил на рубеже X-XI веков. С 970 года он княжил в Новогороде; потом до 1015-го, в Киеве, столице Киевской Руси.

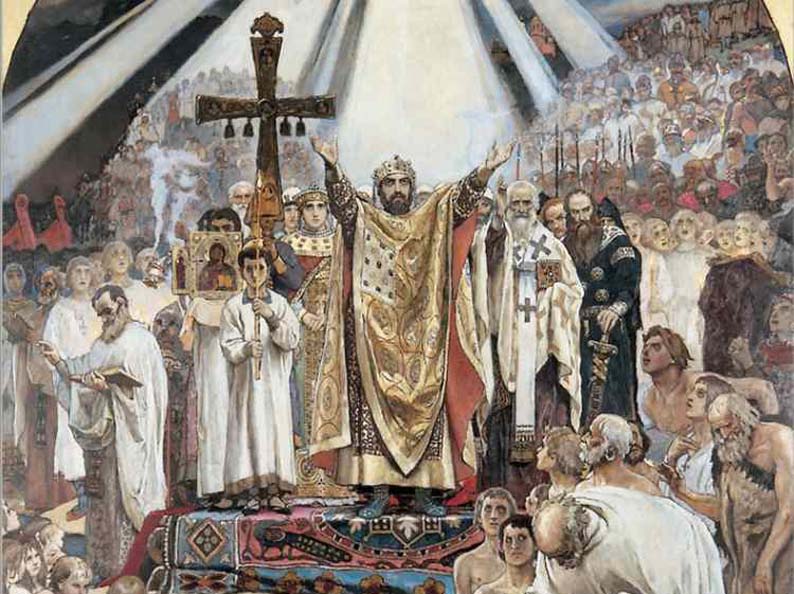

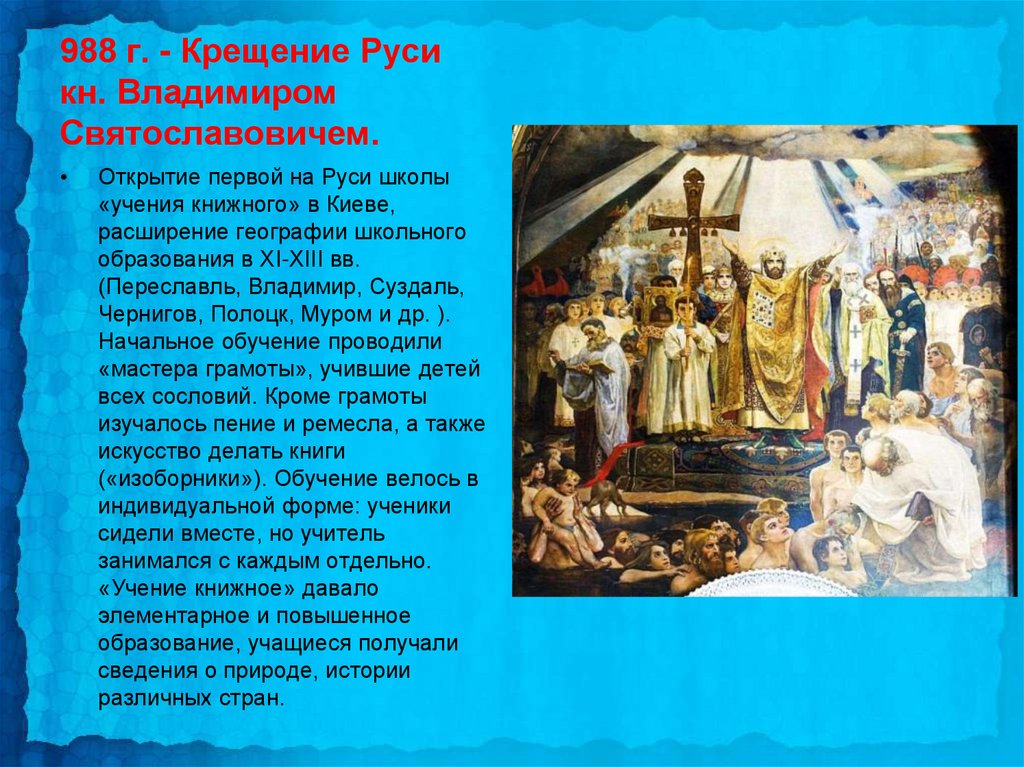

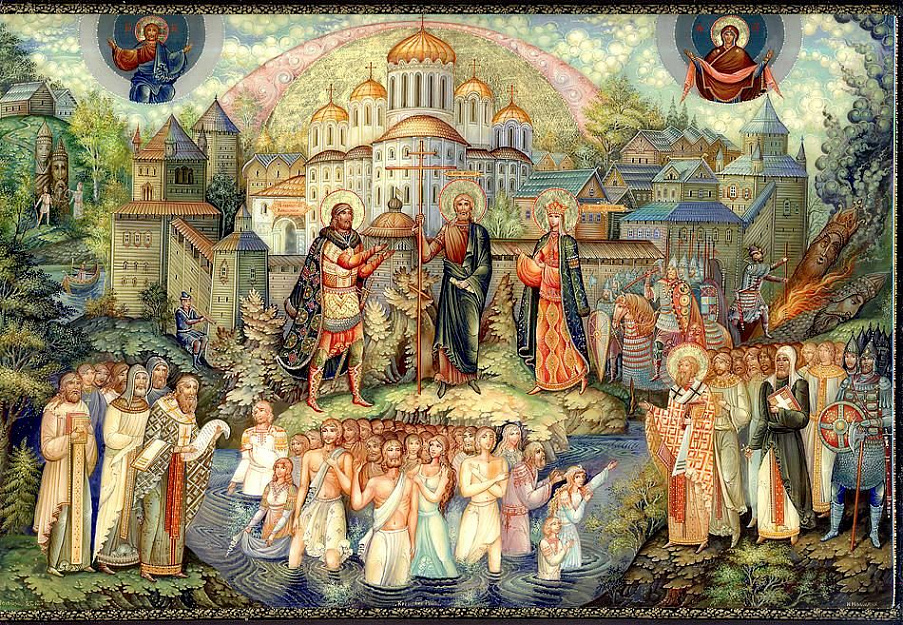

Князь Владимир — инициатор Крещения Руси, поворотного события для истории нашей страны. В 988 году христианство стало в Киевской Руси государственной религией. Сам бывший язычник, князь Владимир активно распространял новую веру среди славян. Церковь прославила князя Владимира в лике святых как равноапостольного. Равноапостольные святые — это те, кто своей жизнь послужил проповеди Евангелия, распространению христианской веры среди людей. Цари и князья, просвещавшие свой народ светом Христовым, часто прославляются именно как равноапостольные.

В Центральной библиотеке оформлена книжная выставка «Мудрый выбор князя Владимира», на которой представлена литература о князе Владимире, о Крещении Руси и православии. На виртуальной выставке «Святой князь Владимир – креститель Руси» представлены некоторые из этих изданий.

Емец Д. Князь Владимир. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2001. – 48с.

В книге подробно описывается жизнь и деяния князя Владимира Святославовича – Владимира Красное Солнышко. Язычник в молодые годы, бесстрашный воитель, мечом присоединивший к Руси многие земли, Владимир неузнаваемо преобразился духовно после принятия святого крещения. Крестив народ, князь сам стал его восприемником, крестным отцом. В целом, вся дальнейшая история русского народа – его исторический и духовный путь – всё разом определилось этим деянием.

Карпов А.Ю. Владимир Святой. – М.: Мол. гвардия – ЖЗЛ; Русское слово, 1997. – 446с. Эта книга посвящена великому киевскому князю Владимиру Святославовичу, Креститель Руси. В русской истории нет более значимого имени. Владимир Святой, Владимир Великий, в памяти народа – Владимир Красное Солнышко – сами прозвища говорят об отношении потомков к своему великому предку. Но каким был князь Владимир в жизни? Как произошло превращение язычника, гонителя христианства и законопреступникав просветителя Отечества, великого государственного мужа, человека высочайшего духовного подвига? Мы слишком мало знаем о личности этого человека; многое окутано тайной, легендами и преданиями. Настоящая книга представляет собой первую попытку воссоздать подлинную биографию князя на основе скурпулезного изучения сохранившихся источников. В приложении к книге помещены тексты древнейших русских сочинений о святом князе Владимире.

В русской истории нет более значимого имени. Владимир Святой, Владимир Великий, в памяти народа – Владимир Красное Солнышко – сами прозвища говорят об отношении потомков к своему великому предку. Но каким был князь Владимир в жизни? Как произошло превращение язычника, гонителя христианства и законопреступникав просветителя Отечества, великого государственного мужа, человека высочайшего духовного подвига? Мы слишком мало знаем о личности этого человека; многое окутано тайной, легендами и преданиями. Настоящая книга представляет собой первую попытку воссоздать подлинную биографию князя на основе скурпулезного изучения сохранившихся источников. В приложении к книге помещены тексты древнейших русских сочинений о святом князе Владимире.

Козлов Ю.Ф. От князя Рюрика до императора Николая II: (Страницы правления государством Российским). – Саранск: Мордов.кн.изд-во, 1992. – 352с.

Книга содержит большой справочный материал, интересную информацию о жизни и деятельности правителей русского государства от князя Рюрика до императора Николая II. В том числе представлены материалы и о князе Владимире Красное Солнышко, его жизни и деятельности, неоценимом вкладе в историю государства Российского.

В том числе представлены материалы и о князе Владимире Красное Солнышко, его жизни и деятельности, неоценимом вкладе в историю государства Российского.

Руднев В.А. Слово о князе Владимире. – М.: Сов. Россия, 1989. – 240с.

Глубокий след оставил в истории Руси киевский князь Владимир Святославович. Историки связывают с его именем объединение восточнославянских племен в единое государство, возвышение и расцвет Киевской Руси, укрепление ее международного авторитета, проведение важных социальных преобразований. Известен он и как Владимир Святой, «равноапостольный», инициатор крещения Руси. Автор издания предпринял попытку дать обобщенное представление о важнейших аспектах становления и развития русской государственности, о процессах развития русской этнокультуры в период феодализации и христианизации русского общества, сосредоточив внимание на жизни и деятельности главного исторического героя – киевского князя Владимира Святославича.

Перевезенцев С. В. Тайны русской веры. От язычества к империи. – М.: Вече, 2001. – 432с. Уникальное издание представляет собой настоящую энциклопедию древнерусской мысли – от славянского язычества до XVII века. Во что верили славянские язычники? Как крестилась Русь? Почему Россию называли «Третьим Римом», а Москву – «Новым Иерусалимом»? В книге подробно рассказано о святых и святынях земли русской, и открываются многие завесы русской веры.

В. Тайны русской веры. От язычества к империи. – М.: Вече, 2001. – 432с. Уникальное издание представляет собой настоящую энциклопедию древнерусской мысли – от славянского язычества до XVII века. Во что верили славянские язычники? Как крестилась Русь? Почему Россию называли «Третьим Римом», а Москву – «Новым Иерусалимом»? В книге подробно рассказано о святых и святынях земли русской, и открываются многие завесы русской веры.

Петрухин В.Я. Крещение Руси: от язычества к христианству/ Владимир Петрухин. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 222с. В книге рассматриваются разнообразные сюжеты, связанные с историей начального христианства на Руси: от благочестивой легенды о пути Андрея Первозванного из варяг в греки и описаний языческих культов до строительства архитектурных шедевров, завершающих процесс христианизации – Софийских храмов в Киеве, Новгороде и Полоцке

Трапезников А.А. Десять веков православия. От Крещения Руси до наших дней /Александр Трапезников. – М.: Вече, 2011. – 128с. В книге рассказывается о зарождении и развитии христианства в России – от судьбоносного Крещения Руси святым князем Владимиром до наших дней. Кроме того, читатель найдет в книге описание важнейших событий прошлого: и тяжкое татаро-монгольское иго, и духоносные подвиги русских святых, и Раскол в Церкви, и жертвенное служение новомученников, и многое другое, что должен чтить и помнить православный человек.

– М.: Вече, 2011. – 128с. В книге рассказывается о зарождении и развитии христианства в России – от судьбоносного Крещения Руси святым князем Владимиром до наших дней. Кроме того, читатель найдет в книге описание важнейших событий прошлого: и тяжкое татаро-монгольское иго, и духоносные подвиги русских святых, и Раскол в Церкви, и жертвенное служение новомученников, и многое другое, что должен чтить и помнить православный человек.

Козырева А.А. Тайны Крещения Руси. – М.: Издательство Оникс, 2009. – 384с. История нашей страны уже более тысячи лет связана с христианством, под сенью которого сформировалось Русское государство. Как наши предки пришли к принятию этой религии, кем был сделан выбор в пользу христианства, кто первым принял Святое крещение на нашей земле, как распространялось и укоренялось на Руси православие –всё об этом можно найти в книге «Тайны Крещения Руси».

Ждем вас в Центральной библиотеке!

Каким был князь Владимир до крещения Руси

В историю князь Владимир вошёл как креститель Руси. После смерти он был признан святым равноапостольным. Но мало кто знает, что до принятия христианства Владимир вёл себя далеко не как святой. Каким же Владимир был до крещения? И откуда взялась легенда, что он чуть не ослеп?

После смерти он был признан святым равноапостольным. Но мало кто знает, что до принятия христианства Владимир вёл себя далеко не как святой. Каким же Владимир был до крещения? И откуда взялась легенда, что он чуть не ослеп?

Наталья Ожогина

Legion-Media

Князь Владимир до крещения Руси был очень неоднозначной фигурой. Почему его называли «великим распутником»? Правда ли то, что он практически ослеп перед крещением?

Содержание статьи

Внебрачный сын

Князь Владимир — внебрачный сын князя Святослава и внук княгини Ольги. Его мать, дочь древлянского князя Мала Любечанина — Малуша Малковна. После восстания древлян и казни Мала, Малушу забрала княгиня Ольга и сделала её своей ключницей. Вот там её и приглядел Святослав. Ольга, узнав о связи сына с рабыней, сослала Малушу в отдалённое селение, где и родился Владимир. Позже княгиня Ольга забрала мальчика, он воспитывался при её дворе.

Жёны и наложницы

Свою первую жену Рогнеду Владимир взял силой. Когда он просил руки дочери князя Полоцка Рогвольда, Рогнеда отказала ему, сославшись на происхождение соискателя и его рабыню-мать и заявив, что выйдет замуж только за «чистокровного» брата князя Ярополка. Таких оскорблений Владимир не прощал. Он занимает штурмом Полоцк, насилует Рогнеду на глазах у её братьев и отца, а потом убивает всю родню девушки и силой берет её в жёны…

Когда он просил руки дочери князя Полоцка Рогвольда, Рогнеда отказала ему, сославшись на происхождение соискателя и его рабыню-мать и заявив, что выйдет замуж только за «чистокровного» брата князя Ярополка. Таких оскорблений Владимир не прощал. Он занимает штурмом Полоцк, насилует Рогнеду на глазах у её братьев и отца, а потом убивает всю родню девушки и силой берет её в жёны…

Историки отмечают, что в ранние годы правления Владимир был жестоким и злопамятным. А о количестве его женщин ходили легенды: пять жён, сотни наложниц… Многие сотни, судя по летописи Нестора… За свою жизнь Владимир стал отцом 13 сыновей и 10 дочек. Посмотрите на канале Это интересно, как женились раньше на Руси.

youtube

Нажми и смотри

Чуть не ослеп… Или нет?

Хронист Титмар Мерзебаргский называл князя Владимира «великим распутником». Есть легенда, что перед крещением Владимир ослеп, а после этого события зрение к нему вернулось. Однако не все учёные поддерживают эту точку зрения. Вот что рассказал «Ленте.ру» религиовед и историк, публичный лектор Константин Михайлов: «Что касается распутства князя Владимира, наверное, можно принять ту точку зрения, что по крайней мере в языческий период жизни этот правитель мало ограничивал себя в сексуальных связях. У него было мало причин это делать: он князь, чрезвычайно богатый человек, влиятельный мужчина. Он, безусловно, мог позволить себе большое количество наложниц и, скорее всего, действительно их имел. Но те гипертрофированные цифры, которые возникают в «Повести временных лет», у современных исследователей вызывают вопросы. Есть мнение, что житийные авторы «Повести» могли проводить параллели между князем Владимиром и библейским царем Соломоном».

Однако не все учёные поддерживают эту точку зрения. Вот что рассказал «Ленте.ру» религиовед и историк, публичный лектор Константин Михайлов: «Что касается распутства князя Владимира, наверное, можно принять ту точку зрения, что по крайней мере в языческий период жизни этот правитель мало ограничивал себя в сексуальных связях. У него было мало причин это делать: он князь, чрезвычайно богатый человек, влиятельный мужчина. Он, безусловно, мог позволить себе большое количество наложниц и, скорее всего, действительно их имел. Но те гипертрофированные цифры, которые возникают в «Повести временных лет», у современных исследователей вызывают вопросы. Есть мнение, что житийные авторы «Повести» могли проводить параллели между князем Владимиром и библейским царем Соломоном».

По словам Константина Михайлова, легенда, связанная со слепотой и обретением зрения, приводится в «Повести временных лет». Но историк не исключает, что это был миф, созданный летописцами для того, чтобы подчеркнуть чудодейственную силу крещения. Так как подобное событие можно отнести к разряду чудес, оно вызывает сомнения у экспертов.

Так как подобное событие можно отнести к разряду чудес, оно вызывает сомнения у экспертов.

Царевна Анна и крещение Руси

Перед крещением Руси произошло одно событие. Владимир пошёл в военный поход на Византийскую империю и, также, буквально при помощи демонстрации силы, добился того, чтобы ему отдали в жёны сестру императора — принцессу Анну. Собственно этот брак и поспособствовал в принятии Владимиром решения о крещении Руси.

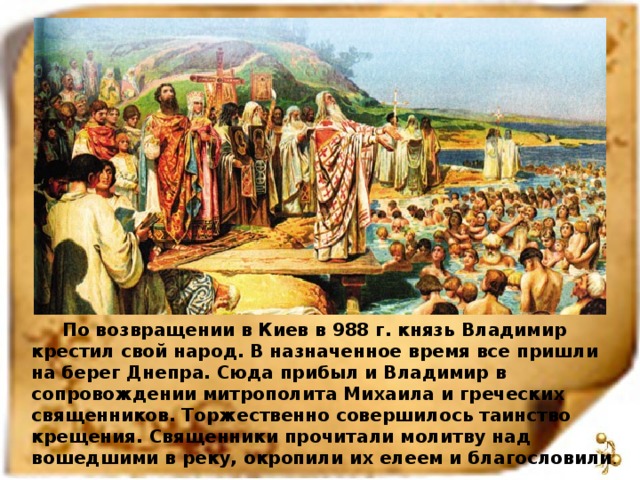

Датой крещения Руси называют 28 июля 988 года, когда князь Владимир крестился сам, а позже приехавшее византийское духовенство провело массовый обряд в водах Днепра. Но на самом деле процесс крещения Руси растянулся на долгие годы. По мнению историков, процесс христианизации Руси в некоторых регионах продолжался до 12 века, а закончился лишь где-то между 13 и 14 веками.

А вас удивила история князя Владимира?

ГДЕ КРЕСТИЛСЯ ПЕРВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ РУСЬ, В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ИЛИ РИМЕ?

Задолго до князя Владимира, которого восточная православная церковь считает первым крестителем Руси, христианство принял князь Аскольд, который вместе со своим братом Диром правил Киевом в 860-880 гг.

Мало что известно о его стремлении обратить Русь в новую веру. Все, что мы знаем из летописей, это то, что он построил церковь за городской стеной, где сейчас находится Аскольдова могила. Он был назван в честь Святого Николая. В то время князья традиционно называли храмы в честь своих святых покровителей, поэтому великий русский историк Василий Татищев предположил, что князь Аскольд был крещен под именем Николая (Никола), которое в настоящее время принято большинством историков. И все же христианское имя князя порождает одну из самых волнующих тайн христианства на Руси.

Согласно церковной традиции, имя, данное при крещении, изначально принадлежало крестному отцу. Естественно, крестный отец князя Аскольда должен был иметь царскую кровь или быть высокопоставленным священнослужителем, ведь в его случае речь шла о престиже государства. То же самое произошло при крещении Бориса I, хана Болгарии. Он согласился обратиться при условии, что его крестным отцом будет византийский император Михаил III, хотя и заочно. Так и булгарский хан получил христианское имя Михаил (Михаил). Точно так же князь Владимир выбрал византийского императора Василия II своим крестным отцом и получил его имя. В конце концов, он построил церковь и назвал ее в честь святого Василия — еще одна дань традиции.

Так и булгарский хан получил христианское имя Михаил (Михаил). Точно так же князь Владимир выбрал византийского императора Василия II своим крестным отцом и получил его имя. В конце концов, он построил церковь и назвал ее в честь святого Василия — еще одна дань традиции.

Так кто же мог быть крестным отцом князя Аскольда? Николай кто? Политическая ситуация была уникальной: правитель Руси впервые принял христианство. Если предположить, что князь Аскольд был крещен греками, по традиции, во время одного из походов на Византию, то кто же был его крестным отцом по имени Николай? Анализ показывает, что никто под этим именем не правил и не занимал сколько-нибудь значительных политических или религиозных постов в Византийской империи в то время.

Но был Папа Римский Николай I (он же Николай Великий). Совпадение? Вряд ли. Римский папа был известен активной христианизацией славян и благословил миссионерскую деятельность Кирилла и Мефодия, а также их славянские переводы Библии.

В связи с этим заслуживает внимания еще одна тайна, также имеющая отношение к крещению князя Аскольда. Традиционно считается, что Русь была крещена при князе Владимире десять веков назад. Православная Церковь не так давно отметила тысячелетний юбилей. Но почему бы не отсчитать годы христианства от крещения князя Аскольда? Это, казалось бы, добавило престижа Русской Церкви, потому что таким образом христианство на Руси было бы на столетие старше. Естественно, факт крещения князя Аскольда упоминается в наших исторических источниках, но лишь мимолетно, а полное доверие к крещению отдается князю Владимиру.

Традиционно считается, что Русь была крещена при князе Владимире десять веков назад. Православная Церковь не так давно отметила тысячелетний юбилей. Но почему бы не отсчитать годы христианства от крещения князя Аскольда? Это, казалось бы, добавило престижа Русской Церкви, потому что таким образом христианство на Руси было бы на столетие старше. Естественно, факт крещения князя Аскольда упоминается в наших исторических источниках, но лишь мимолетно, а полное доверие к крещению отдается князю Владимиру.

Многие историки считают, что здесь замешана тайна. Единственное логичное предположение состоит в том, что князь Владимир принял крещение в Константинополе, а князь Аскольд – в Риме. Если это так, то крещение Аскольда не делает чести Восточной Православной Церкви, и это полностью объясняет предвзятый подход. Должно быть, по указанию греков приоритет Рима в крещении Руси был затенен вынесением на первый план историй об обращении Владимира в Константинополе.

Кто-то может, конечно, возразить, что Великий раскол произошел позже, через 65 лет после крещения князя Владимира. В действительности это был окончательный раскол Вселенской Церкви, а первый раскол произошел именно при князе Аскольде, когда Николай I был предстоятелем Рима и правил патриарх Фотий (принадлежащий ученейшим деятелям Восточной Православной Церкви). в Константинополе. Он первый четко обозначил сохранившиеся до наших дней догматические различия между Восточной и Римской Церквями, а также борьбу, хотя и приглушенную в последнее время, за господство. По сути, Константинополь и Рим также соперничали за первенство в обращении славян.

В действительности это был окончательный раскол Вселенской Церкви, а первый раскол произошел именно при князе Аскольде, когда Николай I был предстоятелем Рима и правил патриарх Фотий (принадлежащий ученейшим деятелям Восточной Православной Церкви). в Константинополе. Он первый четко обозначил сохранившиеся до наших дней догматические различия между Восточной и Римской Церквями, а также борьбу, хотя и приглушенную в последнее время, за господство. По сути, Константинополь и Рим также соперничали за первенство в обращении славян.

Без сомнения, благодаря этой борьбе каждая из Церквей пыталась принизить или замять достижения другой, особенно когда их пути пересекались. То же должно было произойти с крещением князя Аскольда и, соответственно, с введением христианства в Киевской Руси. Но кто крестил первого правителя Руси, где и когда? Ключ к этой тайне, по-видимому, заключается в христианском имени Аскольда. И в летописи есть интересная запись: «И пошел Аскольд воевать с булгарами, и вот тогда сын его был убит». В другой летописи упоминается князь Дир и то, что два брата сражались не с булгарами, а с греками. Это не расхождение, потому что славянские летописцы использовали слово греки для обозначения христианских народов, придерживающихся греческого обряда. Другими словами, киевские князья воевали с крещеными булгарами. Логично задаться вопросом, была ли их кампания как-то связана с драматическими событиями в Болгарии после введения христианства.

В другой летописи упоминается князь Дир и то, что два брата сражались не с булгарами, а с греками. Это не расхождение, потому что славянские летописцы использовали слово греки для обозначения христианских народов, придерживающихся греческого обряда. Другими словами, киевские князья воевали с крещеными булгарами. Логично задаться вопросом, была ли их кампания как-то связана с драматическими событиями в Болгарии после введения христианства.

Борис I, хан Болгарии, давно стремился обратить свою страну, но встретил сильное сопротивление со стороны сотни «чистокровных» болгарских семей, пришедших на Балканы с ханом Аспарухом и ужаснувшихся идее ассимилироваться с местные славяне после обращения в свою веру. Но обстоятельства — поражение в войне с греками и франками, голод, вызванный неслыханной засухой, и 40-дневное землетрясение — диктовали иное, и в 863 г. Болгария приняла крещение из Константинополя. Однако в следующем году оппозиция взбунтовалась. Закаленный в боях и решительный хан Борис-Михаил разгромил его быстро и беспощадно, истребив с корнем 52 старых боярских рода, но язычники не были сломлены и последующие восстания были практически непрерывны.

Несомненно, антихристианская оппозиция искала и нашла помощь у других языческих государств, в том числе и у Руси, которая за несколько лет до 860 г. прославилась на международном уровне дерзким и опустошительным походом на Константинополь. Возможно, строка нашей летописи «Аскольд и Дир пошли на булгар…» относится к ответу русских князей на предложение войны против христиан. Летописец указывает, когда: летом 867 г.

Несмотря на помощь союзников, болгарские язычники потерпели очередное поражение. Более того, князь Аскольд потерял на войне сына, хотя вряд ли русское войско было уничтожено. Скорее всего, болгарский князь Борис заключил мир с Русью, и, по всей вероятности, в мирном договоре был пункт о том, что русский князь, возможно, вместе со своими людьми переходит в новую веру, уже утвердившуюся в Болгарии. Таким образом, угроза перехода Руси впоследствии на сторону болгарских иноверцев была бы эффективно устранена.

Таким образом, князь Аскольд мог быть крещен в Болгарии, во время неудавшейся кампании 867 года. Отсюда возникает еще одна интересная гипотеза, навеянная христианским именем князя Аскольда. Традиционно в тот период крестным отцом мог быть римский папа. Логично, что в случае с Аскольдом это был Николай I, прежде всего потому, что в 867 г. в Болгарии князь Аскольд мог быть крещен только римско-католическим священнослужителем.

Отсюда возникает еще одна интересная гипотеза, навеянная христианским именем князя Аскольда. Традиционно в тот период крестным отцом мог быть римский папа. Логично, что в случае с Аскольдом это был Николай I, прежде всего потому, что в 867 г. в Болгарии князь Аскольд мог быть крещен только римско-католическим священнослужителем.

Оказывается, в 866 году хан Борис, огорченный отказом Константинопольского патриарха Фотия рукоположить независимого архиепископа Болгарии, приказал депортировать все греческое духовенство и обратиться в Рим. Весной того же года Папа Николай I отправил миссию в Болгарию во главе с кардиналом епископом Порто Формозом, который заново крестил булгар.

Если принять эту гипотезу о крещении первого правителя Руси, то крещение должно было быть совершено кардиналом-епископом Формозом. Конечно, князь Аскольд мог оговорить, что его крестным отцом будет римский папа, святой Николай I. Аскольд был человеком гордым и не удовлетворился бы меньшим чином для своего крестного отца, чем у болгарского царя.

По возвращении в Киев князь Аскольд пытался ввести христианство на Руси, но безуспешно. Хуже того, местные язычники призвали князя Олега из Новгорода, и в 882 году произошел кровавый переворот, в результате которого погибли оба брата, Аскольд и Дир.

Подводя итог, следует отметить, что из двух братьев только Аскольд должен был принять христианство, а Дир остался язычником. Это предположение подтверждается тем, что братья были похоронены отдельно. Аскольд, как христианин, был похоронен на территории построенной им церкви (и это стало традицией у русских князей). Дира, как язычника, хоронили по древнерусскому обряду, скорее всего, сжигали, а урну с прахом предавали земле. Нестор-летописец пишет, что могила Дира находилась где-то за церковью святой Ирины.

Возможно, дальнейшие исторические исследования прольют больше света на это далекое прошлое и отношения между киевскими князьями, Болгарией и Римско-католической церковью.

Леся КАЧКОВСКИЙ, специально для «Дня»

Великий князь Владимир — День памяти: 15 июля — св.

Петропавловская Православная Церковь

Петропавловская Православная Церковь

Святой Великий равноапостольный князь Владимир. Немногие имена в летописи истории могут сравниться по значимости с именем святого Владимира, Крестителя Руси, стоящего у истоков духовной судьбы Русской Церкви и русского православного народа. Владимир был внуком святой Ольги и сыном Святослава (+ 972). Мать его, Малуша (+ 1001), была дочерью Малка Любечанина, которого историки отождествляют с Малом, князем древлян. Подавив восстание древлян и завоевав их города, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала за его попытку жениться на ней после того, как он убил ее мужа Игоря, и взяла себе детей Мала, Добрыню и Малушу. Добрыня вырос доблестным храбрым воином, наделенным умом для государственных дел, и в дальнейшем был отличным помощником своему племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления.

«Способная девица» Малуша приняла христианство (вместе с великой княгиней Ольгой в Царьграде), но сохранила в себе толику таинственного мрака языческих древлянских лесов. Так она полюбила сурового воина Святослава, который против воли своей матери Ольги сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга, посчитав неблаговидным брак своей «экономки» и пленной служанки с сыном Святославом, наследником Великого Киевского княжества, отослала Малушу в родные края недалеко от Выбута. А там примерно в 9 годуВ 60 лет родился мальчик с русским языческим именем Володимир, что означает миролюбивый правитель, правящий с особым талантом к миру.

Так она полюбила сурового воина Святослава, который против воли своей матери Ольги сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга, посчитав неблаговидным брак своей «экономки» и пленной служанки с сыном Святославом, наследником Великого Киевского княжества, отослала Малушу в родные края недалеко от Выбута. А там примерно в 9 годуВ 60 лет родился мальчик с русским языческим именем Володимир, что означает миролюбивый правитель, правящий с особым талантом к миру.

В 970 году Святослав отправился в поход, из которого ему не суждено было вернуться. Он поделил русскую землю между своими тремя сыновьями. В Киеве Ярополк был князем; в Овруче, центре древлянских земель, был Олег; в Новгороде был Владимир. В первые годы его княжения мы видим Владимира свирепым язычником. Он возглавил поход, в котором ему сочувствует вся языческая Русь, против Ярополка-христианина, или, во всяком случае, по летописи, «дав христианам великую свободу», 11 июля 978 г. он вошел в Киев, став «единоличным правителем» Киевского царства, «подчинив себе окрестные земли, одни мирным путем, а непокорные мечом».

Хотя Владимир предавался разгульной, чувственной жизни, он был далек от развратника, каким его иногда изображают. Он «пас свою землю правдой, доблестью и разумом», как хороший и старательный хозяин, по необходимости расширил и защитил ее пределы силою оружия, а возвращаясь из военных походов, сделал для своих товарищей и для всего Киева либеральные и веселых застолий.

Но Господь подготовил его к другому заданию. Где умножается грех, там, по слову апостола, умножается благодать (Рим. 5:20). «И явилось на него посещение Всевышнего, и воззрело на него Всемилостивое око Благого Бога, и воссияло в сердце его помысл разумения суеты идольского заблуждения, и воззвания к Единому Богу, Творец всего видимого и невидимого». Дело принятия Крещения облегчалось внешними обстоятельствами. Византийская империя сотрясалась под ударами мятежных полков Варды Склира и Варды Фоки, каждый из которых стремился завоевать императорский престол. В этих трудных обстоятельствах императоры, братья-соправители Василий Болгаробоец и Константин, обратились за помощью к Владимиру.

События развивались быстро. В августе 987 года Варда Фока провозгласил себя императором и двинулся на Константинополь, а осенью того же года послы императора Василия были в Киеве. «И, истощив свое (Василия) богатство, понудила его вступить в союз с императором русским. Они были его врагами, но он просил у них помощи», — пишет одна из арабских хроник событий 80-х годов. «И император русский согласился на это и сделал с ним общее дело».

В награду за военную помощь Владимир попросил руки сестры императоров Анны, что для византийцев было неслыханной дерзостью. Принцессы императорского происхождения не выходили замуж за «варварских» правителей, даже если они были христианами. В то же время император Оттон Великий добивался руки Анны для своего сына, и ему было отказано. Однако в случае с Владимиром Константинополь был обязан дать согласие.

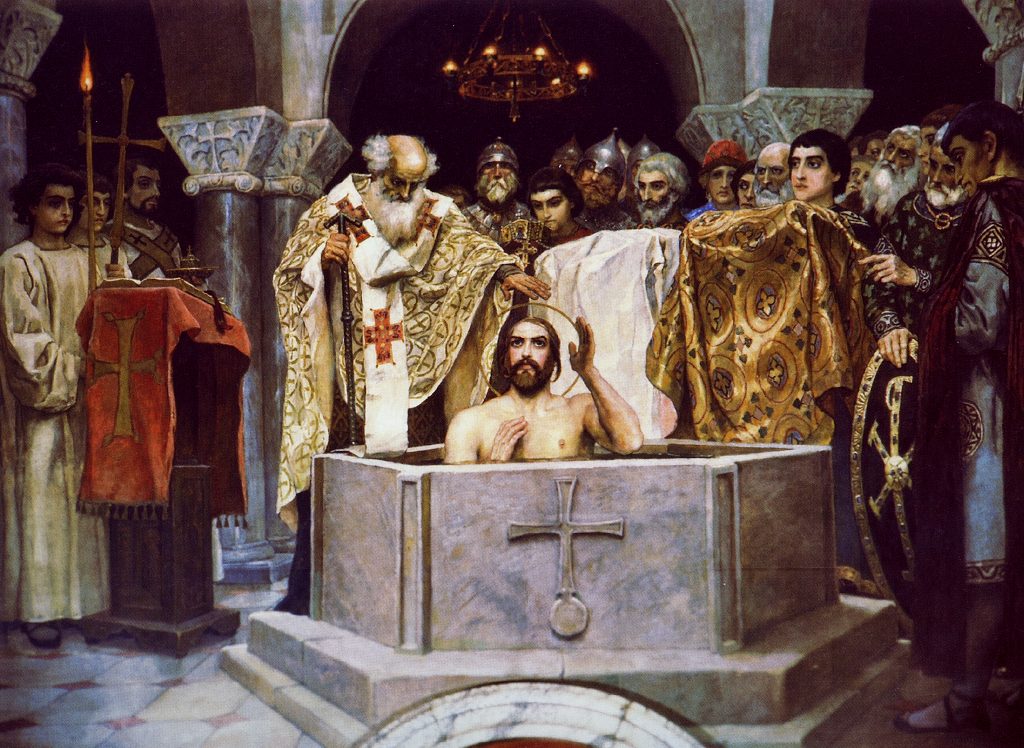

Был заключен договор, согласно которому Владимир должен был послать в цари шесть тысяч варягов и принять святое Крещение. В этих условиях он получит руку императорской дочери Анны. Так в борьбе человеческих событий воля Божия направляла вхождение Руси в благодатное лоно Вселенской Церкви. Великий князь Владимир принял Крещение и послал в Византию военную помощь. С помощью русских мятежники были уничтожены, а Варда Фока убит. Но греки, обрадованные своим неожиданным избавлением, не спешили выполнять свою часть сделки.

Так в борьбе человеческих событий воля Божия направляла вхождение Руси в благодатное лоно Вселенской Церкви. Великий князь Владимир принял Крещение и послал в Византию военную помощь. С помощью русских мятежники были уничтожены, а Варда Фока убит. Но греки, обрадованные своим неожиданным избавлением, не спешили выполнять свою часть сделки.

Досадуя на греческое двуличие, князь Владимир «поспешил собрать свои силы» и двинулся «на Корсунь, город греческий», древний Херсонес. Пал «неприступный» вал византийского царства на Черном море. Это был один из жизненно важных узлов экономических и торговых связей империи. Этот удар был так ощутим, что его эхо разнеслось по всем районам Византии.

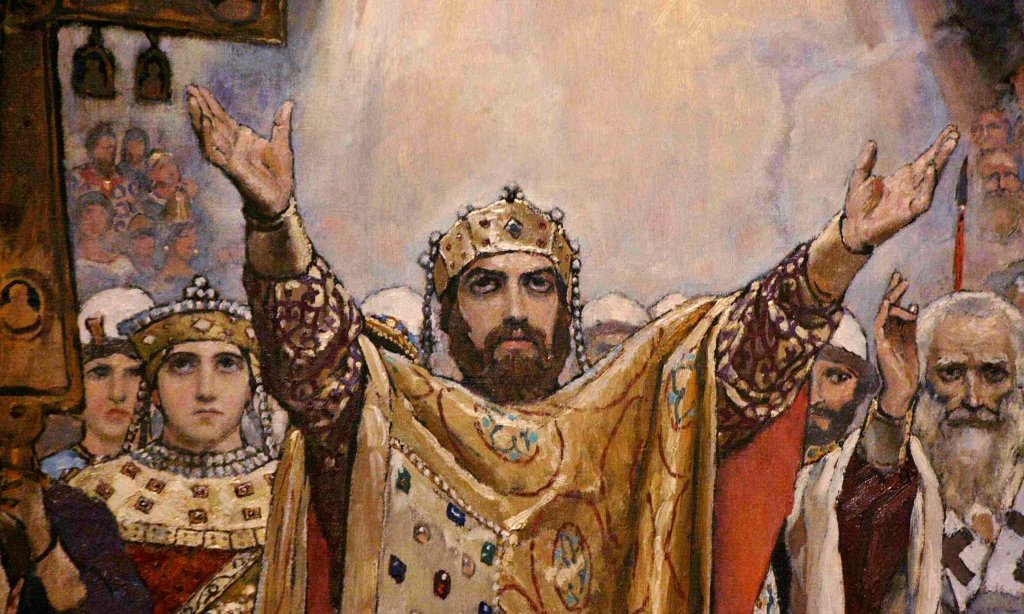

Владимир снова взял верх. Его эмиссары, полководцы Олег и Шберн, вскоре прибыли в Константинополь за царственной дочерью. В приготовлении Анны прошло восемь дней, в течение которых братья утешали ее, подчеркивая значение предстоявшего ей случая: сделать возможным просвещение Русского царства и его земель и сделать их навеки друзьями Византийского царства. В Таврии ее ждал святой Владимир, и к его титулам прибавился новый: Цезарь (Царь). В этом должны были принять участие и высокомерные правители Константинополя, чтобы даровать своему новому зятю императорские знаки отличия. У некоторых греческих историков святой Владимир именуется с этих времен «могучим царем-василеем», он чеканит деньги в византийском стиле и изображен на них с символами императорской власти: в царском одеянии, на голове императорскую корону, а в правой руке скипетр с крестом.

В Таврии ее ждал святой Владимир, и к его титулам прибавился новый: Цезарь (Царь). В этом должны были принять участие и высокомерные правители Константинополя, чтобы даровать своему новому зятю императорские знаки отличия. У некоторых греческих историков святой Владимир именуется с этих времен «могучим царем-василеем», он чеканит деньги в византийском стиле и изображен на них с символами императорской власти: в царском одеянии, на голове императорскую корону, а в правой руке скипетр с крестом.

Вместе с императрицей Анной на Российскую кафедру прибыл рукоположенный Святейшим Патриархом Николаем II Хризовергом митрополит Михаил. Он пришел со своей свитой и духовенством, и многими святыми мощами и другими святынями. В древнем Херсонесе, где каждый камень напоминает святого Андрея Первозванного, произошло венчание святого Владимира и блаженной Анны, напоминающее и также подтверждающее единство Евангелия Христова на Руси и в Византии. Корсунь, «приданое императрицы», была возвращена Византии. Весной 988 великий князь с супругою отправился через Крым, Тамань и Приазовье, которые вошли в состав его обширного царства на обратном пути в Киев. Во главе княжеского кортежа с частыми благодарственными службами и непрестанным священническим пением они несли кресты, иконы и святые мощи. Казалось, что Вселенская Святая Церковь продвигалась в просторную русскую землю, и обновленная в купели Крещения, Святая Русь вышла навстречу Христу и Его Церкви.

Весной 988 великий князь с супругою отправился через Крым, Тамань и Приазовье, которые вошли в состав его обширного царства на обратном пути в Киев. Во главе княжеского кортежа с частыми благодарственными службами и непрестанным священническим пением они несли кресты, иконы и святые мощи. Казалось, что Вселенская Святая Церковь продвигалась в просторную русскую землю, и обновленная в купели Крещения, Святая Русь вышла навстречу Христу и Его Церкви.

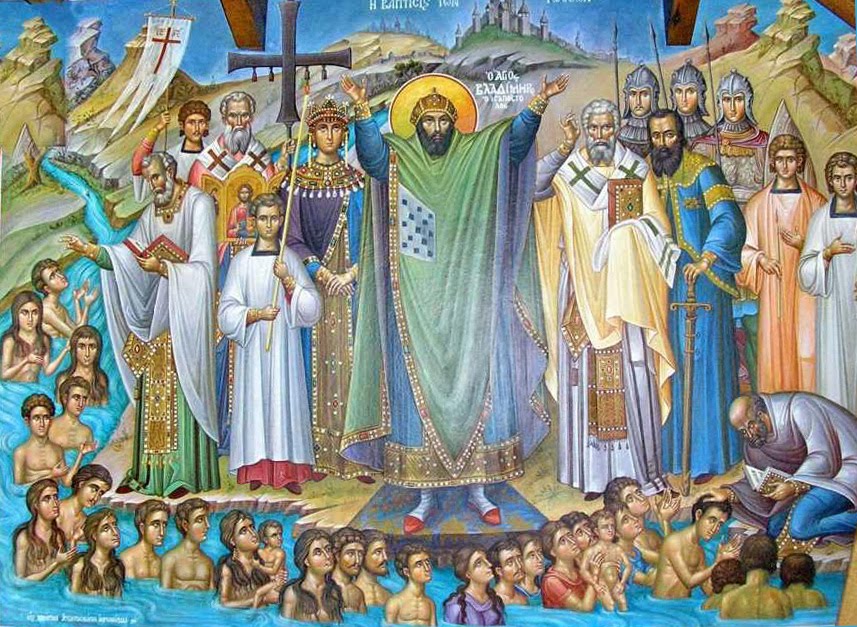

Затем последовало незабываемое и совершенно уникальное событие в русской истории: утро Крещения киевлян в водах Днепра. Накануне вечером святой Владимир объявил всему городу: «Кто завтра не войдет в реку, будь то богатый или бедный, нищий или раб, тот будет мне врагом». Безропотно исполнилось святое желание святого князя: «Вся земля наша прославила Христа со Отцом и Святым Духом одновременно».

Трудно переоценить глубокое духовное преображение русского народа по молитвам святого Владимира во всех сторонах его жизни и мировоззрения. В чистых киевских водах, как в «ванне возрождения», совершилось сакраментальное преображение русской духовной стихии, духовное рождение нации, призванной Богом к непредвиденным подвигам христианского служения человечеству.

В чистых киевских водах, как в «ванне возрождения», совершилось сакраментальное преображение русской духовной стихии, духовное рождение нации, призванной Богом к непредвиденным подвигам христианского служения человечеству.

«Тогда начал отходить от нас мрак идолов, и явилась заря Православия, и Солнце Евангелия озарило нашу землю». В память об этом священном событии возрождения Руси водой и Духом Русская Церковь установила обычай ежегодного церковного крестного хода «на воду» 1 августа. Животворящий Крест Господень, который Русь праздновала с Греческой Церковью, сочетался с праздником Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (установлен святителем Андреем Боголюбским в 1164 году). В этом сочетании праздников находится точное выражение русского богословского сознания, для которого неразделимы и Крещение, и Крест.

Всюду по Святой Руси, от древних городов до дальних застав, святой Владимир повелел разрушить языческие святилища, высечь идолов, а на их месте расчистить землю в горных лесах под церкви, в которых будут жертвенники. посвященный Бескровной Жертве. Храмы Божии вырастали по лицу земли, на возвышенных местах и излучинах рек, по древней тропе «из варяг в греки», образно говоря, как дорожные знаки и светильники народной святости. По поводу прославленной церковной деятельности святого Владимира митрополит Киевский святитель Иларион (автор «Слова о законе и благодати») восклицал: «Разрушали капища языческие и строили церкви, разрушили идолов и сотворили святые иконы, бесы убежали, и Крест освятил города».

посвященный Бескровной Жертве. Храмы Божии вырастали по лицу земли, на возвышенных местах и излучинах рек, по древней тропе «из варяг в греки», образно говоря, как дорожные знаки и светильники народной святости. По поводу прославленной церковной деятельности святого Владимира митрополит Киевский святитель Иларион (автор «Слова о законе и благодати») восклицал: «Разрушали капища языческие и строили церкви, разрушили идолов и сотворили святые иконы, бесы убежали, и Крест освятил города».

С первых веков христианства было принято воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому обычаю, святой Владимир построил церковь святого Василия Великого на холме, где находилось святилище Перуна, а на месте мученической кончины построил каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы (Десятинную). святых Варяжских мучеников (память 12 июля). Великолепный храм должен был стать кафедральным собором митрополита Киевского и всея Руси, а значит, главным алтарем Русской Церкви. Он был построен за пять лет и богато украшен фресками, крестами, иконами и священными сосудами, привезенными из Корсуни. День освящения храма Пресвятой Богородицы, 12 мая (в некоторых рукописях 11 мая), святитель Владимир повелел внести в церковный календарь как годовой праздник. Это событие было связано с другими событиями, отмечаемыми 11 мая, и придавало новой Церкви двоякое ощущение преемственности. Под этим днем в календаре отмечается церковное Основание Константинополя, «посвященный святым императором Святым Константином как новая столица Римской империи, град Константинопосвященный Пресвятой Богородице (330 г.). В этот же день 11 мая в Киеве был освящен храм Софии Премудрости Божией (в 9 г.60 под святой Ольгой). Святой Владимир, посвятив соборный храм Пресвятой Богородице, по примеру святого Константина посвятил столицу Русской земли (Киев) Царице Небесной.

Он был построен за пять лет и богато украшен фресками, крестами, иконами и священными сосудами, привезенными из Корсуни. День освящения храма Пресвятой Богородицы, 12 мая (в некоторых рукописях 11 мая), святитель Владимир повелел внести в церковный календарь как годовой праздник. Это событие было связано с другими событиями, отмечаемыми 11 мая, и придавало новой Церкви двоякое ощущение преемственности. Под этим днем в календаре отмечается церковное Основание Константинополя, «посвященный святым императором Святым Константином как новая столица Римской империи, град Константинопосвященный Пресвятой Богородице (330 г.). В этот же день 11 мая в Киеве был освящен храм Софии Премудрости Божией (в 9 г.60 под святой Ольгой). Святой Владимир, посвятив соборный храм Пресвятой Богородице, по примеру святого Константина посвятил столицу Русской земли (Киев) Царице Небесной.

Затем десятину или десятую часть отдавали Церкви; а так как эта церковь стала центром всероссийского сбора церковных десятин, то и назвали ее Десятинной церковью. Древнейший текст пожалования, или церковного устава святого князя Владимира, говорил так: «Ибо даю сему храму Святыя Богородицы десятую часть всего моего княжества, а также по всей Русской Земле от всех княжеских юрисдикции десятину беличьих шкур, а с купца десятину недельную, а с дворов на каждый год десятую часть от всякого стада и всякого пропитания, чудной Богородице и чудному Спасителю». Пожалование также определило «церковных людей» как свободных от юрисдикционной власти князя и его «тиунов» (чиновников) и поставило их под юрисдикцию митрополита.

Древнейший текст пожалования, или церковного устава святого князя Владимира, говорил так: «Ибо даю сему храму Святыя Богородицы десятую часть всего моего княжества, а также по всей Русской Земле от всех княжеских юрисдикции десятину беличьих шкур, а с купца десятину недельную, а с дворов на каждый год десятую часть от всякого стада и всякого пропитания, чудной Богородице и чудному Спасителю». Пожалование также определило «церковных людей» как свободных от юрисдикционной власти князя и его «тиунов» (чиновников) и поставило их под юрисдикцию митрополита.

Летопись сохранила молитву святого Владимира, с которой он обратился ко Всевышнему при освящении Успенского Десятинного храма: «Господи Боже, призри с неба и се, и посети виноградник Твой, который десница Твоя имеет посадил. И сделай так, чтобы этот новый народ, которого Ты обратил сердцем и разумом, познал Тебя, Истинного Бога. И воззри на сию церковь Твою, которую построил недостойный раб Твой во имя Родившей Тебя Матери, Приснодевы Богородицы. И кто молится в сем храме, да будет услышана молитва его, молитвами Пречистой Богородицы».

И кто молится в сем храме, да будет услышана молитва его, молитвами Пречистой Богородицы».

С Десятинной церковью и епископом Анастасием некоторые историки связывают начало русского летописания. На ней были составлены Житие святой Ольги и летопись варяжских мучеников в первоначальном виде, а также «Повесть о том, как при взятии Корсуни Владимир крестился». Здесь же возникла и ранняя греческая редакция Житий святых мучеников Бориса и Глеба.

При святом Владимире Киевскую митрополичью кафедру занимали последовательно митрополит святитель Михаил (память 30 сентября), митрополит Феофилакт, перешедший в Киев из Армянской Севастийской кафедры (991–997), митрополит Леонтий (997–1008) и митрополит Иоанн I (1008–1037). Их усилиями были открыты первые епархии Русской Церкви: Новгородская (первым ее представителем был святитель Иоаким Корсунский (+ 1030), составитель Иоахимовской летописи), Владимиро-Волынская (открыта 11 мая 992 г.), Черниговская, Переславская. , Белгород и Ростов. «И так по всем городам и селам были поставлены церкви и монастыри, и умножилось духовенство, и вера Православная расцвела и просияла, как солнце».

«И так по всем городам и селам были поставлены церкви и монастыри, и умножилось духовенство, и вера Православная расцвела и просияла, как солнце».

Для продвижения Веры среди новопросветленных людей нужны были ученые люди и школы, которые помогали их подготовить. Поэтому святой Владимир и святой митрополит Михаил «повелели отцам и матерям брать малолетних детей и посылать их в школы для обучения чтению и письму». Святитель Иоаким Корсунский устроил такую школу в Новгороде, то же сделали и в других городах. «И было множество школ ученых, и из них было множество философов».

Твердою рукой святой Владимир сдерживал врагов на рубежах, строил города-крепости. Он первым в русской истории установил «зубчатый рубеж», линию оборонительных пунктов от кочевых народов. «Владимир начал ставить города по Десне, по Выстре, по Трубеже, по Суле и по Стугне. И поселил их с новгородцами, смолянами, чудями и вятичами. Он воевал с печенегами и победил их». Но настоящей причиной его успеха была мирная христианская проповедь среди язычников степей.

В Никольской летописи под 990 годом написано: «И в том же году пришли к Владимиру в Киев четыре князя от булгар и просвещены были Божественным Крещением». В следующем году «пришел печенежский князь Кучуг, и принял греческую веру, и крестился во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, и служил Владимиру от чистого сердца». Под влиянием святого князя крестились и несколько мнимых иностранцев. Например, норвежский «кениг» (король) Олаф Труэггвасон (+ 1000), проживший несколько лет в Киеве, а также знаменитый Торвальд Странник, основатель монастыря св. Иоанна Предтечи на Днепре под Полоцком и другие. В далекой Исландии поэты-скальды называли Бога «Покровителем греков и русских».

Помимо христианской проповеди, здесь проходили знаменитые праздники святого Владимира. После литургии в воскресные и церковные праздники для киевлян накрывались обильные пиршественные столы, звонили в колокола, хоры пели хвалу, «переносимые немощные» пели былины-баллады и духовные стихи. 12 мая 996 года, например, по случаю освящения Десятинной церкви князь «устроил светлый пир». Он раздавал добро «многим нищим, и обездоленным, и странникам, и через церкви и монастыри. Больным и нищим разносил по улицам бочки и бочки с медом, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все пришли и ели, прославляя Бога». Также устраивались пиры в честь побед киевских воинов и полков дружины Владимира: Добрыни, Александра Поповича, Рогды Удалого.

Он раздавал добро «многим нищим, и обездоленным, и странникам, и через церкви и монастыри. Больным и нищим разносил по улицам бочки и бочки с медом, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все пришли и ели, прославляя Бога». Также устраивались пиры в честь побед киевских воинов и полков дружины Владимира: Добрыни, Александра Поповича, Рогды Удалого.

В 1007 году святой Владимир перенес мощи святой Ольги в Десятинную церковь. Четыре года спустя, в 1011 году, там же была похоронена его супруга и соратница во многих его начинаниях, блаженная императрица Анна. После ее смерти принц вступил в новый брак с юной дочерью немецкого графа Куно фон Эннингена, внучкой императора Оттона Великого.

Эпоха святого Владимира была переломным периодом в становлении Православной Руси. Объединение славянских земель и образование государственных границ под владениями Рюриковичей произошло в результате напряженной духовной и политической борьбы с соседними племенами и государствами. Крещение Руси православной Византией было важнейшим шагом в ее самоопределении как государства. Главным врагом Владимира стал Болеслав Храбрый, в планы которого входило обширное объединение западнославянских и восточнославянских племен под эгидой католической Польши. Это соперничество возникло еще тогда, когда Владимир был еще язычником: «В году 6489(981). Володимир пошел на лахов и взял города их, Перемышль, Червень и другие города, которые под Русью». Последние годы десятого века также наполнены войнами Владимира и Болеслава.

Главным врагом Владимира стал Болеслав Храбрый, в планы которого входило обширное объединение западнославянских и восточнославянских племен под эгидой католической Польши. Это соперничество возникло еще тогда, когда Владимир был еще язычником: «В году 6489(981). Володимир пошел на лахов и взял города их, Перемышль, Червень и другие города, которые под Русью». Последние годы десятого века также наполнены войнами Владимира и Болеслава.

После непродолжительного затишья (первое десятилетие XI века) «великое противостояние» вступило в новую фазу: в 1013 году в Киеве был раскрыт заговор против святого Владимира. Святополк Окаянный, женатый на дочери Болеслава, жаждал власти. Зачинщиком заговора был клирик Болеслава, колобожегский католический епископ Рейберн.

Заговор Святополка и Рейберна явился тотальной угрозой историческому существованию Российского государства и Русской Церкви. Святой Владимир принял решительные меры. Все трое участников были арестованы, а Рейберн вскоре умер в тюрьме.

Святой Владимир не мстил тем, кто «противился и ненавидел» его. Под предлогом притворного раскаяния Святополк был освобожден.

Новая беда грянула на Севере, в Новгороде. Ярослав, еще не «Мудрый», как его впоследствии прозвали, в 1010 году, став правителем Новгорода, решил отступить от своего отца, великого князя Киевского. Он сформировал свое отдельное войско, двинулось на Киев, чтобы потребовать обычную дань и десятину. Единству Русской земли, за которое святой Владимир боролся всю свою жизнь, грозила гибель. И в гневе, и в печали святой Владимир повелел «укрепить плотины и поставить мосты» и приготовиться к походу на Новгород. Силы его были на исходе. В приготовлениях к своему последнему походу, к счастью, не состоявшемуся, Креститель Руси тяжело заболел и предал душу Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил Русским царством 37 лет. (978-1015), двадцать восемь из этих лет после его Крещения.

Готовясь к новой борьбе за власть и надеясь на помощь поляков и тяня время, Святополк попытался скрыть смерть отца. Но патриотически настроенные киевские дворяне ночью тайно вынесли тело умершего государя с Берестовского двора, где его охраняли люди Святополка, и перевезли тело в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого Владимира встретило киевское духовенство во главе крестного хода с митрополитом Иоанном. Святые мощи были положены в мраморный склеп, поставленный в Климентовском приделе Успенского храма рядом с мраморным склепом императрицы Анны.

Но патриотически настроенные киевские дворяне ночью тайно вынесли тело умершего государя с Берестовского двора, где его охраняли люди Святополка, и перевезли тело в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого Владимира встретило киевское духовенство во главе крестного хода с митрополитом Иоанном. Святые мощи были положены в мраморный склеп, поставленный в Климентовском приделе Успенского храма рядом с мраморным склепом императрицы Анны.

Имя и деяния святого равноапостольного Владимира, прозванного в народе Лучезарным Солнцем, переплелись со всей преемственной историей Русской Церкви. «Через него и мы пришли поклониться и познать Христа, Истинную Жизнь», — свидетельствовал святой Иларион. Его дело продолжили его сыновья, внуки и потомки, правители Русской земли на протяжении почти шести столетий, от Ярослава Мудрого, сделавшего первые шаги к самостоятельному существованию Русской Церкви, до последних Рюриковичей, Царь Феодор Иоаннович, при котором (в 1589 г.) Русская Православная Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом в диптихах Православных Автокефальных Церквей.