Содержание

Когда образовался Советский Союз? | Газета «День»

К обстоятельствам возникновения одного исторического мифа

05 июля, 19:37

«ВПЕРЕД, К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ» (ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ АНАТОЛИЯ ЧЕРНОВА, 1954 год)

Поделиться:

В любой стране среди праздничных дат важное место занимают годовщины событий, оказавших существенное влияние на формирование государства или установление его идеологических основ. Реестр советских праздников является ярким подтверждением этого. Отмечание фактически каждого государственного праздника использовалось советской властью для упрочения идеологического единства СССР и в то же время исполняло роль своеобразного пропагандистского символа. Ничего необычного в таком подходе не было. Разве что масштабы демонстраций иногда выходили за пределы разумного и на последнем этапе существования СССР все чаще в глазах населения приобретали карикатурный вид.

На протяжении существования СССР перечень общесоветских праздников менялся. Некоторые из них (день Парижской коммуны, день свержения самодержавия) со временем были лишены государственного внимания. Статус других, в частности Международного дня женщин 8 Марта, наоборот, повысился. Были и такие праздники-символы (1 мая и 7 ноября), отмечание которых стало настолько важным для власти, что отведенное для них количество выходных дней увеличилось с одного до двух. Празднование дня Конституции менялось в зависимости от действующего на то время Основного Закона, а День Победы, понятно, появился позже. Все названные праздники несли в себе важную государственно-созидательную нагрузку и были привязаны к конкретным событиям.

Некоторые из них (день Парижской коммуны, день свержения самодержавия) со временем были лишены государственного внимания. Статус других, в частности Международного дня женщин 8 Марта, наоборот, повысился. Были и такие праздники-символы (1 мая и 7 ноября), отмечание которых стало настолько важным для власти, что отведенное для них количество выходных дней увеличилось с одного до двух. Празднование дня Конституции менялось в зависимости от действующего на то время Основного Закона, а День Победы, понятно, появился позже. Все названные праздники несли в себе важную государственно-созидательную нагрузку и были привязаны к конкретным событиям.

Особенное место занимали еще две даты — день Советской армии и день образования СССР, отмечавшиеся 23 февраля и 30 декабря. Во-первых, при всей важности названных событий эти дни не были выходными. Во-вторых, обе даты не имели непосредственного отношения к реальной хронологии отмечавшегося события. Проблема 23 февраля уже неоднократно становилась предметом рассмотрения историков, но день образования СССР остался за пределами их внимания. В свете того, что в декабре 2007 г. будут вспоминать об образовании СССР (85 лет — круглая дата), следует заблаговременно задуматься над некоторыми обстоятельствами, связанными с этим событием.

В свете того, что в декабре 2007 г. будут вспоминать об образовании СССР (85 лет — круглая дата), следует заблаговременно задуматься над некоторыми обстоятельствами, связанными с этим событием.

До 1933 года день образования СССР отмечался в июле, и праздник имел статус выходного дня. В календарях и справочниках в разные годы он назывался не всегда одинаково. Это мог быть «День основания СССР», «День принятия Конституции СССР» (1925 г.) и просто «День СССР» (1928 г.). В газете «Коммунист» от 1 июля 1928 года, например, употреблялись оба названия — праздновали и пятилетие со дня образования СССР (статья Власа Чубаря), и такую же годовщину принятия Конституции СССР (ряд других заметок).

Для абсолютного большинства наших современников такое «разночтение» может выглядеть как противоречие — мол, что же все-таки праздновали — день образования СССР или принятия Конституции? Современник, введенный в заблуждение сталинской традицией, ошибается. Противоречия в данном случае нет. Чтобы разъяснить эту мысль, а также показать недостаточную обоснованность утверждений о 30 декабря как о дне образования СССР, считаем уместным рассмотреть некоторые составляющие этого сталинского мифа, пережившего все время существования страны и живучего поныне.

Во-первых, до сегодня Конституцию СССР, а также Декларацию и Договор об образовании СССР принято считать разными документами. И, соответственно, в хронологии для определения принятия этих документов употребляются две разных даты. Такой подход логичен для человека начала ХХI века, поскольку договор об образовании государства (союза государств) и Конституция по своей форме, казалось бы, являются принципиально разными документами. Реалии нашего времени способствуют распространению такого мнения. Чего стоят, например, только проблемы с утверждением Конституции давно уже существующего Европейского Союза. Однако с СССР все иначе. Первая Конституция СССР, в отличие от второй и третьей, имела нетрадиционный вид. В одном из справочных изданий 1923 г. так говорилось о ее составных частях: «Комиссия ЦИК СССР решила объединить декларацию и договор о создании СССР и назвать их основным законом или Конституцией СССР». То есть, перефразируя слова известного поэта, можно сказать: «Мы говорим «Конституция». Подразумеваем «Договор и Декларация». Тождественность этих понятий неоднократно подчеркивалась и в разного рода документах компартийно-советского руководства той эпохи.

Подразумеваем «Договор и Декларация». Тождественность этих понятий неоднократно подчеркивалась и в разного рода документах компартийно-советского руководства той эпохи.

Во-вторых, традиционным является представление, что декларация и договор были приняты на I съезде Советов СССР 30 декабря 1922 г. Это не так — ни по форме, ни по содержанию. Уже не рассматривая противоречие подобного тезиса самой дате введения Конституции (=Договор+Декларация), стоит подчеркнуть: проект Договора, проголосованный в декабре 1922 г. «в основном», ни в коем случае не мог считаться действующим документом. Так же, как, например, и любой закон, принятый законодательным органом только «в основном». Поражает и несоответствие проекта данного документа его конечному варианту. Одни только изменения в количестве статей в этих документах свидетельствуют об их существенных отличиях. Так, проект 30 декабря 1922 г. состоял из 26 статей, украинский вариант, принятый высшими компартийными и советскими органами УССР в конце мая 1923 г. , содержал 36 статей, а введенный 6 июля 1923 г. и ратифицированный 31 января 1924 г. Договор о создании СССР (2 июля 1923 г. его предварительно одобрил Президиум ВУЦИК) — 72 статьи. Это уже не говоря о появлении в конечном варианте от 6 июля 1923 г. целого ряда важных нововведений, среди которых, например, введение Совета национальностей.

, содержал 36 статей, а введенный 6 июля 1923 г. и ратифицированный 31 января 1924 г. Договор о создании СССР (2 июля 1923 г. его предварительно одобрил Президиум ВУЦИК) — 72 статьи. Это уже не говоря о появлении в конечном варианте от 6 июля 1923 г. целого ряда важных нововведений, среди которых, например, введение Совета национальностей.

В-третьих, распространенным является мнение о том, что все ключевые вопросы были согласованы в конце 1922 года, а потом пришло время для формальных процедур. Анализ событий первой половины 1923 г., взаимоотношений как среди кремлевской верхушки, так и влияния на принятие решений представителей «националов», в первую очередь руководства КП(б)У, вынуждает опровергнуть этот тезис. Несогласованных вопросов было много. За содержание Договора, за принципы его заключения велась реальная борьба. И изменения в нем произошли существенные, они не ограничивались созданием уже названного выше совершенно нового Законодательного органа — Совета национальностей. Более весомой перестройке основных принципов проекта Договора помешали, прежде всего, болезнь В. Ленина, нерешительность Л. Троцкого, гибкость И. Сталина. Но это уже тема другого разговора.

Более весомой перестройке основных принципов проекта Договора помешали, прежде всего, болезнь В. Ленина, нерешительность Л. Троцкого, гибкость И. Сталина. Но это уже тема другого разговора.

В-четвертых, в сознании наших современников не вызывает возражений дата принятия Конституции СССР — 31 января 1924 года. Эта дата, безусловно, реальная. Но формально в тот день был ратифицирован уже действующий документ. В действующий Договор о создании СССР (основную часть действующей на то время Конституции) были внесены только две незначительных поправки (к перечню автономий ЗСФСР, имевших представительство в Совете Национальностей, были добавлены Нагорный Карабах и Нахичеванская АССР и уточнен порядок избрания Президиума ЦИК СССР). Заметим, что на дальнейших съездах советов СССР вносились значительно более существенные поправки.

Чтобы убедиться в отсутствии реальных аргументов в пользу 30 декабря, автор проанализировал отношение к этой проблеме тогдашней прессы и руководящих органов УССР. Просмотр газет первой половины 1923 г. обусловил такой вывод: об СССР как существующем государственном образовании речь не шла. Исключением из этого правила стали опубликованные по свежим следам I Всесоюзного съезда советов материалы в центральной прессе. Да, действительно, 31 декабря 1922 — 1 января 1923 (спаренный номер) «Известия» писали о создании СССР как о свершившемся факте. Такую поспешность можно объяснить как анализом решений Х Всероссийского съезда советов, состоявшегося накануне Всесоюзного, так и сталинской позицией по этому вопросу. Ведь И. Сталин, являвшийся сторонником немедленного создания СССР, был основным докладчиком на обоих съездах. На Х Всероссийском съезде советов его доклад получил одобрение, а персональный состав делегатов I Всесоюзного съезда советов ненамного отличался от Всероссийского. Но решения этих съездов имели разную направленность. 30 декабря генсек предложил делегатам I Всесоюзного съезда советов «с присущим коммунистам единодушием» принять Декларацию и Договор об образовании СССР как окончательные документы.

Просмотр газет первой половины 1923 г. обусловил такой вывод: об СССР как существующем государственном образовании речь не шла. Исключением из этого правила стали опубликованные по свежим следам I Всесоюзного съезда советов материалы в центральной прессе. Да, действительно, 31 декабря 1922 — 1 января 1923 (спаренный номер) «Известия» писали о создании СССР как о свершившемся факте. Такую поспешность можно объяснить как анализом решений Х Всероссийского съезда советов, состоявшегося накануне Всесоюзного, так и сталинской позицией по этому вопросу. Ведь И. Сталин, являвшийся сторонником немедленного создания СССР, был основным докладчиком на обоих съездах. На Х Всероссийском съезде советов его доклад получил одобрение, а персональный состав делегатов I Всесоюзного съезда советов ненамного отличался от Всероссийского. Но решения этих съездов имели разную направленность. 30 декабря генсек предложил делегатам I Всесоюзного съезда советов «с присущим коммунистам единодушием» принять Декларацию и Договор об образовании СССР как окончательные документы. Однако такое предложение противоречило решению декабрьского 1922 г. пленума ЦК РКП(б) и делегатами съезда принято не было.

Однако такое предложение противоречило решению декабрьского 1922 г. пленума ЦК РКП(б) и делегатами съезда принято не было.

В дальнейшем такого рода ошибки в центральной прессе не допускались. В еще большей степени это касается украинской прессы — до июля 1923 г. о существовании СССР речь не шла. Правда, иногда в отдельных постановлениях, поступавших из Москвы (а советская федерация существовала и до 1922 г.), выплывала аббревиатура «СССР», но против подобных случаев категорически и официально, через свое Постоянное представительство при правительстве РСФСР, протестировало руководство УССР. Важным в этих нотах протеста было несогласие с распространенными в Москве взглядами на СССР как новую форму российского государства — из Харькова новое государственное образование виделось по-другому. Подчеркнем — случаи употребления названия СССР (а соответственно утверждение об основании СССР 30 декабря 1922 г.) украинская сторона считала незаконными, о чем извещала Кремль в своих официальных документах. И в Кремле с этим соглашались.

И в Кремле с этим соглашались.

Другим неоспоримым доказательством мифичности даты 30 декабря являются следующие факты. Через неделю после принятия Конституции СССР (а следовательно и вступления в действие Договора об образовании СССР), 13 июля 1923 г., Президиум ЦИК СССР принял воззвание ко всем народам и правительствам мира. В нем извещалось о создании СССР, о том, что высшие органы власти и управления нового государственного образования начали работу. То есть руководящие органы новообразованного государства констатировали, что датой его создания стало 6 июля 1923 г. Именно с тех пор начали действовать общесоюзные законодательные органы власти, был создан основной исполнительный орган власти СССР — СНК СССР. В то же время были ликвидированы те республиканские наркоматы, которые свидетельствовали о формальной независимости республик. В Украине это касалось в первую очередь Наркомата иностранных дел. Дата 6 июля постановлением Президиума ЦИК СССР от 3 августа 1923 года была признана праздничным днем на всей территории СССР.

Конечно же, можно говорить, что де-факто большевистское централизованное государство образовалось значительно раньше и по сути ни в одну из названных дат почти ничего не изменилось. Такое мнение не вызывает возражений. Однако не подлежит сомнению и тот факт, что само название государства — Союз Советских Социалистических Республик — должно служить подтверждением равноправия и взаимоуважения республик, вошедших в его состав. Добавим, что название государства не менялось на протяжении всего времени его существования. В отличие от названия руководящей партии. Но на ХII съезде РКП(б), состоявшемся в апреле 1923 года (когда, как это принято считать, СССР уже существовал), предложение переименовать партию было отклонено именно из-за того, что СССР еще не был создан. Утверждение о Советском Союзе как новом типе государства стало своеобразным пропагандистским клише на протяжении всего времени его существования. Все перечисленное свидетельствует о внимании к формальным сторонам создания СССР. Поэтому интерес к дате создания нового государства не выглядит лишним.

Поэтому интерес к дате создания нового государства не выглядит лишним.

Новое государство имело форму добровольного союза республик. Поэтому для украинского руководства была важна демонстрация самостоятельного пути республики к СССР, главным средством которой стало печатное слово. Заметим, что нередко в справочной и профессиональной литературе 1920 х годов дата 30 декабря даже не упоминалась. Так, в серии статистико-экономических справочников УССР в 1920-х среди предпосылок образования СССР упоминалась ст. 4 Конституции УССР 1919 г., где говорилось о «твердой решимости» УССР «войти в состав единой международной Социалистической Советской Республики, как только создадутся условия для ее возникновения». Содержались там также ссылки на другие соглашения и постановления, но ни одного упоминания о проекте союзного договора от 30 декабря, как и о каких-либо проектах решений, там нет.

Анализ юбилейных (к 10-й годовщине Конституции СССР) брошюр, изданных в Москве в 1933 году, побуждает к выводу, что именно тогда было решено «изменить» дату образования СССР и «разъединить» образование СССР и введение Конституции. При этом день Конституции СССР еще оставался за шестым июля. Первые попытки делались в спешке и некачественно. Так, например, в книге директора Института национальностей при ЦИК РСФСР С. Дыманштейна подчеркивалось, что СССР был создан 30 декабря 1922 г. Но наряду с этим говорилось, что созданный Сталиным Наркомат национальностей просуществовал «до создания СССР в 1922 году, до организации Совета национальностей ЦИК СССР». Напомним, что в проекте от 30 декабря 1922 г. не было даже упоминания об этом органе. Да и любой исследователь национального вопроса без колебаний скажет, что Наркомат национальностей РСФСР существовал до лета 1923 г.

При этом день Конституции СССР еще оставался за шестым июля. Первые попытки делались в спешке и некачественно. Так, например, в книге директора Института национальностей при ЦИК РСФСР С. Дыманштейна подчеркивалось, что СССР был создан 30 декабря 1922 г. Но наряду с этим говорилось, что созданный Сталиным Наркомат национальностей просуществовал «до создания СССР в 1922 году, до организации Совета национальностей ЦИК СССР». Напомним, что в проекте от 30 декабря 1922 г. не было даже упоминания об этом органе. Да и любой исследователь национального вопроса без колебаний скажет, что Наркомат национальностей РСФСР существовал до лета 1923 г.

Взятая Сталиным на собственное усмотрение дата создания СССР до сих пор «живет» в головах наших соотечественников. Сложилось так, что внедренный во время Голодомора миф до сих пор распространен даже среди профессиональных историков. Долгую жизненность «общепризнанной» даты образования СССР нельзя объяснить только господством тоталитаризма в СССР. Важным фактором существования этого мифа является то обстоятельство, что ни один из активных участников формирования СССР не дожил до конца 1980 х годов, когдаупал «железный занавес» и стал возможным плюрализм мнений в исследовании прошлого. Все оппоненты И. Сталина в вопросе создания СССР были репрессированы еще до начала войны с Германией. «Украинской советской» эмиграции просто не существовало. То есть этот вопрос было просто некому поднять, внимание историков сосредоточилось на других проблемах украинской истории.

Все оппоненты И. Сталина в вопросе создания СССР были репрессированы еще до начала войны с Германией. «Украинской советской» эмиграции просто не существовало. То есть этот вопрос было просто некому поднять, внимание историков сосредоточилось на других проблемах украинской истории.

В 1922 г. И. Сталину, несмотря на все попытки, не удалось завершить создание СССР. Ему пришлось даже пойти на значительные уступки национальным республикам. Однако с установлением тоталитаризма эти недостатки были ликвидированы — централизация страны усилена, дата создания СССР заменена. И. Сталин лично редактировал основные исторические труды в 1930-х годах, контролировал он и пропаганду, и агитацию. С помощью этих средств в сознание масс была введена желаемая «отцу народов» дата. Такое продолжающееся поныне забвение даты, которая на протяжении 10 лет была в СССР «красным днем календаря», свидетельствует об огромных возможностях тоталитаризма в формировании сознания подвластного населения. Новый подход нашел свое отражение и в известном «Кратком курсе истории ВКП(б)». Необходимо, наконец, отойти от этой мифологемы. Пришло время отказаться от сталинского видения проблемы образования СССР и обратиться к более тщательному анализу источников.

Необходимо, наконец, отойти от этой мифологемы. Пришло время отказаться от сталинского видения проблемы образования СССР и обратиться к более тщательному анализу источников.

Выпуск газеты №:

№108, (2007)

Section

История и Я

30 декабря — День образования СССР. О чем жалеют те, кто застал Советский союз?

Новости Сахалина и Курильских островов

чт, 24 нояб.

00:06

-8 °С, туман

Прогноз погоды

Погода на карте

Все события и развлечения региона

30 декабря 2021, 08:44КарточкиФото: Anatoly Savin Wikipedia.org

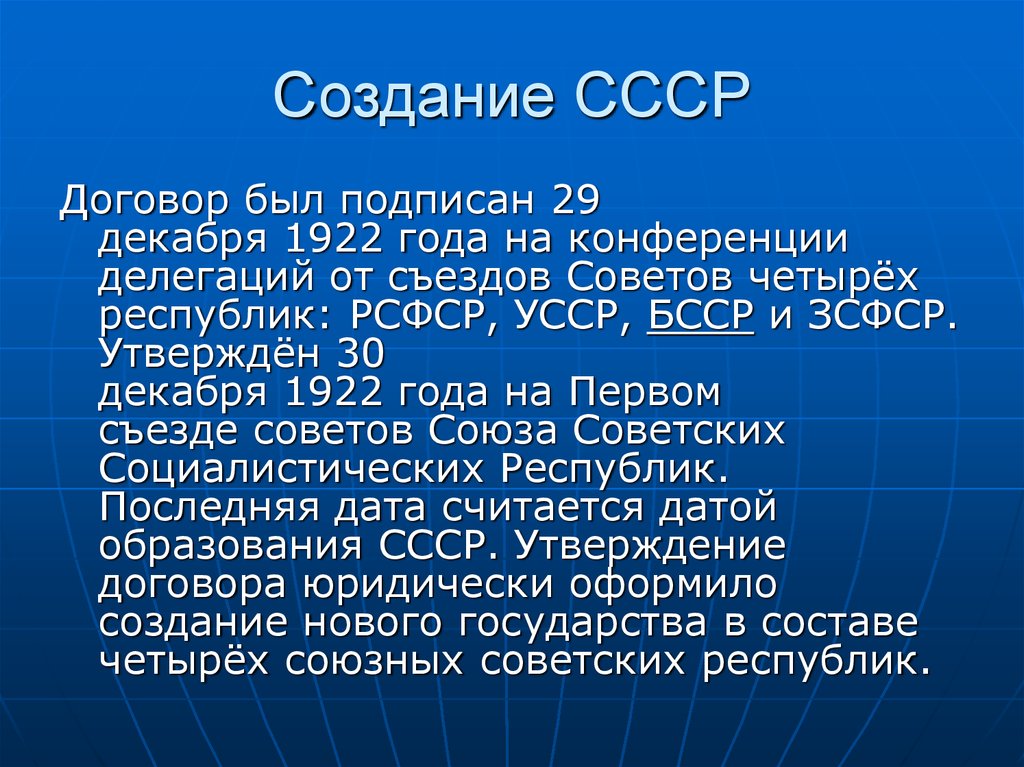

Датой образования СССР считается 29 декабря 1922 года. Именно в этот день Белоруссия, Украина и республики Закавказья подписали договор об образовании нового государства. А на следующий день его одобрили на Всесоюзном Съезде Советов. Год образования СССР ознаменовался окончанием гражданской войны.

Причинами образования Советского Союза стало пребывание у власти (во всех вошедших в состав СССР республиках) одной партии — большевистской, а также совместная защита республик от внешних врагов. Форма нового государственного образования, представлявшего именно Союз Советских Социалистических Республик, предполагала наднациональный характер и потенциальную возможность объединения множества равноправных республик.

Форма нового государственного образования, представлявшего именно Союз Советских Социалистических Республик, предполагала наднациональный характер и потенциальную возможность объединения множества равноправных республик.

Первую конституцию СССР приняли уже в январе 1924 года. Высшим органом власти в молодой стране стал Всесоюзный Съезд Советов, рабочим органом которого в период между съездами являлся Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшую исполнительную власть представлял Совет Народных Комиссаров (Совнарком).

Годы спустя, в 1936 году изменится Конституция страны. К этому времени в состав СССР вошли еще несколько республик. Также изменится и внешнеполитическая ситуация, восстановлены промышленность и сельское хозяйство, которые разрушила гражданская война.

Многие не только пожилые, но и молодые люди с особой ностальгией вспоминают о Советском Союзе. Несмотря на то, что в стране были и свои минусы, большинство людей говорят о мощной стране с трепетом. Вернемся в прошлое и приведем несколько положительных моментов, которые были в СССР.

Вернемся в прошлое и приведем несколько положительных моментов, которые были в СССР.

Равенство

В те времена люди жили в относительном равенстве, считают ровесники СССР. Почти вся страна была в примерно одинаковых условиях: не было личных яхт, самолетов и дорогих вещей. Конечно, существовала партийная верхушка, которая жила лучше, но ненамного. В те времена обычный рабочий даже мог получать больше денег, чем директор завода. Сейчас же разница между богатыми и бедными огромна.

Автор: Dimhou

Фото: pixabay.com

Трудовая занятость

Каждый гражданин мог для себя найти работу и не остался бы, в любом случае, без средств к существованию. Напротив, за тунеядство наказывали, поэтому особо творческие люди находили выход из этой ситуации (вспомним историю Виктора Цоя) — они трудоустраивались дворниками, кочегарами и сторожами. И вообще, для того, чтобы тебя выгнали с работы, нужно было очень постараться.

Автор: OpenClipart-Vectors

Фото: pixabay.com

Качество бытовой техники

Нельзя не упомянуть и про этот важный момент. До сих пор в домах россиян работают холодильники «Минск», «Юрюзань», «Орск», «Бирюса» и другие. То же самое касается и других вещей — фотоаппараты «Зенит» и «Горизонт», которые когда-то ценились и за рубежом, стали коллекционной ценностью.

До сих пор в домах россиян работают холодильники «Минск», «Юрюзань», «Орск», «Бирюса» и другие. То же самое касается и других вещей — фотоаппараты «Зенит» и «Горизонт», которые когда-то ценились и за рубежом, стали коллекционной ценностью.

Автор: gorartser

Фото: pixabay.com

Медицина

В СССР медицина была бесплатной. Если верить статистике, на 10 тысяч населения приходилось около 100 врачей. Более того, рабочим на предприятиях раздавали путевки на базы отдыха, в профилактории, оздоровительные санатории.

Автор: lu94007

Фото: pixabay.com

Развитие науки и техники

Именно СССР первым в мире запустил искусственный спутник, отправил первого человека в космос. Советское правительство всячески поощряло стремление к звездам и развивало космонавтику. До сих пор в космос отправляются те же «Союзы», «Прогрессы» и «Протоны».

Автор: Central Intelligence Agency

Фото: Wikipedia.org

Бесплатное жилье

Конечно, оно было не совсем бесплатным и давалось в аренду. Однако квартиры выдавали действительно каждому — любой человек мог рассчитывать на комнату в коммуналке, за которую не приходилось бы каждый месяц платить, отдавая половину своей зарплаты.

Однако квартиры выдавали действительно каждому — любой человек мог рассчитывать на комнату в коммуналке, за которую не приходилось бы каждый месяц платить, отдавая половину своей зарплаты.

Автор: user1459766245

Фото: pixabay.com

Культура производства и переработки

Любой пионер или комсомолец участвовал в сборе макулатуры и металлолома. Люди также сдавали стеклянные бутылки после молока или других напитков и получали деньги. Сдача бутылок для каждого гражданина была долгом, а также способом сэкономить.

Автор: anaterate

Фото: pixabay.com

Культура

В стране существовала цензура, которая особенно соблюдалась и контролировалась, однако на свет появлялись настоящие шедевры кинематографа. Советские фильмы до сих пор пересматривают даже молодые люди — кино подарило обществу множество крылатых цитат, используемых даже сейчас.

Автор: igorovsyannykov

Фото: pixabay.com

Воспитание

С самых ранних лет детям прививалась любовь к труду, Родине, родителям, уважение к старшим и нормы поведения в обществе.

Автор: Viki_B

Фото: pixabay.com

Общественная деятельность

Помимо учебы или работы каждый обязан был участвовать в общественной деятельности для общего блага и процветания. Школьники были октябрятами, пионерами, а граждане от 14 до 28 лет состояли в комсомоле — к ним предъявлялись особые требования. В частности, комсомольцы обязаны были знать материалы съездов КПСС. Они также должны были разбираться в международной обстановке, знать всех руководителей власти, Устав комсомольцев, иметь краткое представление обо всех государствах, знать историю комсомола.

И это еще не все факты, описывающие когда-то процветающую страну. А что вы помните о Советском Союзе? Что бы вы добавили в этот список?

Автор: picjumbo_com

Фото: pixabay.com

Советский Союз и Шестидневная война: откровения из польских архивов

Электронное досье CWIHP № 8

Автор: Ури Бар-Ной, преподаватель советской истории и дипломатии в Открытом университете Израиля

Советский Союз и Шестидневная война:

Откровения из польских архивов. Прошло 36 лет после войны в июне 1967 года между Государством Израиль и его арабскими соседями. Несмотря на прошедшее время, роль Кремля в событиях, приведших к этому вооруженному конфликту, и в ходе войны до сих пор остается загадкой. Ученые спорят о том, в какой степени Союз Советских Социалистических Республик (СССР) несет ответственность за начало боевых действий на Ближнем Востоке 5 июня 19 г.67. Некоторые исследователи утверждают, что Москва спровоцировала войну, чтобы усилить зависимость арабов от советской помощи, а также объединить прогрессивные силы на Ближнем Востоке и еще больше укрепить свои позиции в регионе[1]. По словам одного историка, советские лидеры стремились к ограниченной арабо-израильской войне и не желали разрушать Израиль. Они не видели большого риска в ограниченном вооруженном конфликте между Израилем и арабскими странами и считали, что «…было бы полезно немного встряхнуть своих арабских клиентов…». Их концепция заключалась в том, что арабские вооруженные силы были хорошо оснащены и достаточно подготовлены к любому вооруженному конфликту с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)[2].

Прошло 36 лет после войны в июне 1967 года между Государством Израиль и его арабскими соседями. Несмотря на прошедшее время, роль Кремля в событиях, приведших к этому вооруженному конфликту, и в ходе войны до сих пор остается загадкой. Ученые спорят о том, в какой степени Союз Советских Социалистических Республик (СССР) несет ответственность за начало боевых действий на Ближнем Востоке 5 июня 19 г.67. Некоторые исследователи утверждают, что Москва спровоцировала войну, чтобы усилить зависимость арабов от советской помощи, а также объединить прогрессивные силы на Ближнем Востоке и еще больше укрепить свои позиции в регионе[1]. По словам одного историка, советские лидеры стремились к ограниченной арабо-израильской войне и не желали разрушать Израиль. Они не видели большого риска в ограниченном вооруженном конфликте между Израилем и арабскими странами и считали, что «…было бы полезно немного встряхнуть своих арабских клиентов…». Их концепция заключалась в том, что арабские вооруженные силы были хорошо оснащены и достаточно подготовлены к любому вооруженному конфликту с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)[2].

Другие ученые утверждают, что советское руководство было разделено по ближневосточной политике в результате борьбы за власть между членами коллективного руководства, свергнувшего Никиту Хрущева в октябре 1964 года. Согласно этой интерпретации, премьер-министр СССР Алексей Косыгин, президент Верховный Совет Николай Подгорный и министр иностранных дел Андрей Громыко скептически относились к тому, готовы ли их арабские клиенты к войне против Израиля. Все они якобы выступали за осторожную политику в отношении Ближнего Востока, призванную предотвратить опасность вооруженного конфликта между СССР и США после войны между Израилем и арабскими странами. Секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и его новый политический союзник министр обороны маршал Андрей Гречко, однако, проводили авантюристический курс, приведший к эскалации арабо-израильского конфликта. Следовательно, согласно этой точке зрения, Шестидневная война была заговором, призванным спровоцировать вооруженный конфликт на Ближнем Востоке и улучшить внутреннее положение Брежнева и Гречко[3].

Мемуары Никиты Хрущева, а также воспоминания советских военных и разведчиков также свидетельствуют о том, что Москва действительно стремилась к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, ведущей к началу новой войны между Израилем и его арабскими соседями. Советское высшее командование, казалось, поощряло высокопоставленных египетских и сирийских офицеров к войне против Израиля и убедило политическое руководство поддержать его планы. Более того, советские военные предприняли практические шаги, чтобы помочь Сирии остановить продвижение израильских войск на сирийскую территорию к концу войны. Эти шаги включали морскую высадку, воздушно-десантное подкрепление и поддержку с воздуха наземных операций. Однако военные операции в конечном итоге были прекращены из-за опасений возмездия со стороны Америки и из-за разногласий внутри Кремля.[4]

Третья интерпретация утверждает, что у Москвы не было никакого желания поощрять своих арабских клиентов вести войну против Израиля. Напротив, он хотел предотвратить опасность потенциального военного нападения Израиля на Сирию. Но президент Египта Гамаль Абд эль-Насер неверно истолковал намерения Москвы и перекрыл Акабский залив без ведома Кремля или, по крайней мере, без его полного согласия. Эта акция послужила поводом для войны для израильского правительства и привела к началу боевых действий в регионе[5].

Но президент Египта Гамаль Абд эль-Насер неверно истолковал намерения Москвы и перекрыл Акабский залив без ведома Кремля или, по крайней мере, без его полного согласия. Эта акция послужила поводом для войны для израильского правительства и привела к началу боевых действий в регионе[5].

Новые архивные материалы из Польши проливают свет на роль СССР в событиях, предшествовавших началу Шестидневной войны, и в ходе конфликта. Это свидетельство основано на секретном докладе Леонида Брежнева на пленуме ЦК КПСС от 20 июня 1967 года под названием «О советской политике после израильской агрессии на Ближнем Востоке». Копия записки Брежнева была переведена на польский язык и впоследствии распространена среди руководства Польской коммунистической партии. Этот польский отчет был получен в рамках недавнего исследовательского проекта по холодной войне на Ближнем Востоке, предпринятого Центром ближневосточных исследований и дипломатии им. Хаима Герцога при Университете Бен-Гуриона в Негеве в Израиле в сотрудничестве с CWIHP. [6]

[6]

Доклад Брежнева показывает, что Москва не собиралась разжигать вооруженный конфликт на Ближнем Востоке и что июньская война 1967 года была результатом серьезных просчетов и неспособности Советского Союза контролировать арабов, а не заговором. Краткие документы о том, что на протяжении апреля-мая 1967 года Кремль подозревал Израиль в планировании акта агрессии против Сирии. Решив предотвратить израильское наступление и спасти новый леворадикальный режим в Дамаске, советское правительство сообщило Египту, что Израиль мобилизовал свои вооруженные силы на границе с Сирией. Поступая таким образом, Москва надеялась заставить Насера помочь Сирии, сосредоточив свои вооруженные силы на границе Египта с Израилем. Кремль ошибочно рассчитал, как оказалось, что Израиль слаб в военном отношении и не справится с войной на два фронта. Впоследствии Москва дала согласие на вывод миротворческих сил Организации Объединенных Наций (ООН) с застав на израильско-египетской границе и на концентрацию египетских войск на Синайском полуострове и в секторе Газа.

Отчет Брежнева предполагает, что после ухудшения ситуации на Ближнем Востоке в мае 1967 года Москва больше не могла контролировать кризис. Советы были ошеломлены, когда Насер заблокировал Акабский залив, не посоветовавшись с ними. Внезапное нападение Израиля и быстрая победа в течение шести дней встревожили советское руководство. Однако Москва не была склонна к каким-либо военным действиям против Израиля. Он также не хотел перебрасывать по воздуху оружие своим арабским клиентам, пока продолжались боевые действия. Советские лидеры сомневались, что их арабские клиенты способны продолжать боевые действия. Вместо этого они сосредоточились на дипломатическом фронте и добивались соглашения о прекращении огня при посредничестве ООН. Такое соглашение остановило бы израильское наступление, восстановило бы статус-кво на Ближнем Востоке и вынудило бы Израиль отступить к довоенной границе. Только когда оккупация сирийской столицы ЦАХАЛом казалась неизбежной, Кремль резко усилил давление на Израиль и даже прибегнул к военным угрозам. В этот момент в конфликт вмешался президент Линдон Б. Джонсон и убедил израильское правительство прекратить боевые действия.

В этот момент в конфликт вмешался президент Линдон Б. Джонсон и убедил израильское правительство прекратить боевые действия.

Восприятие Советским Союзом Израиля и Шестидневной войны

Первая часть доклада Брежнева указывает на то, что восприятие Шестидневной войны советским лидером жестко определялось его доктринерским взглядом на международные дела. Как ясно видно из документа, Брежнев воспринял нападение Израиля на Египет и Сирию как акт агрессии, поддержанный США и западноевропейскими державами. Он отверг попытки Запада представить Шестидневную войну как локальный конфликт, возникший в результате затянувшейся ссоры между арабами и евреями. Он энергично утверждал, что израильское нападение было частью всемирной кампании, направленной на подавление антиколониальной борьбы и воспрепятствование повороту к социализму в прогрессивных обществах Азии, Греции, Африки и Латинской Америки.

Брежнев описал Израиль как инструмент в руках западного империализма и заявил, что израильское нападение было тщательно спланировано Западом. По его словам, военная кампания Израиля была направлена на свержение прогрессивных режимов на Ближнем Востоке, уменьшение влияния СССР на его арабских клиентов и восстановление доминирующего положения, которое западные державы занимали в этом регионе до середины 1950-х годов. В поддержку этого тезиса советский лидер утверждал, что до 19 июняВ начале 67-й войны Израиль получил массированные военные поставки с Запада, а его вооруженные силы были оснащены самым современным штурмовым оружием.[7]

По его словам, военная кампания Израиля была направлена на свержение прогрессивных режимов на Ближнем Востоке, уменьшение влияния СССР на его арабских клиентов и восстановление доминирующего положения, которое западные державы занимали в этом регионе до середины 1950-х годов. В поддержку этого тезиса советский лидер утверждал, что до 19 июняВ начале 67-й войны Израиль получил массированные военные поставки с Запада, а его вооруженные силы были оснащены самым современным штурмовым оружием.[7]

В своей записке Брежнев отверг обвинения в том, что советское правительство поощряло как египтян, так и сирийцев угрожать Израилю. Он утверждал, что военная помощь Москвы своим арабским клиентам была в основном направлена на то, чтобы помочь им в их затяжной борьбе против колониализма, укрепить их независимость и улучшить их способность защищаться как от внешних, так и от внутренних опасностей. Более того, советский лидер указывал на опасения его правительства, что возможное подавление режимов в Каире и Дамаске может привести к краху антиколониалистского движения на Ближнем Востоке. Впоследствии региональный и глобальный баланс сил склонится в пользу Запада.[8]

Впоследствии региональный и глобальный баланс сил склонится в пользу Запада.[8]

Советские просчеты и неспособность справиться с кризисом середины мая 1967 г. обдумывая военную кампанию против Сирии и других арабских стран. В свете этой информации Политбюро КПСС приняло решение информировать правительства Египта и Сирии о планах агрессии Израиля. К сожалению, Брежнев воздержался от раскрытия критической информации о противоречивых советских предупреждениях относительно наращивания израильского наступления на Сирию. Он ограничился тем, что сказал, что «…было много признаков, которые привели нас к выводу, что назревает серьезный международный кризис и что Израиль подготовил акт агрессии, поддержанный западными державами…»[9].]

Перед Пленумом КПСС Брежнев подчеркнул, что у Кремля нет желания разжигать войну между Израилем и его арабскими соседями. Москва намеревалась лишь сдержать Государство Израиль и предотвратить его агрессивные планы. В сводке показано, что советское правительство дало свое согласие на действия Египта, которые привели к выводу сил ООН и концентрации войск вдоль линии перемирия 1949 года между Египтом и Израилем. Он разделял мнение египетского правительства о том, что эти шаги удержат Израиль от ведения войны против Сирии. Однако реакция Москвы на закрытие Тиранского пролива была вялой. Брежнев счел это действие ошибочным и выразил сожаление по поводу того, что Насер не посоветовался с Кремлем, прежде чем предпринять такой шаг. Хотя советский лидер согласился с тем, что опрометчивое закрытие Акабского залива действительно принесло некоторый престиж египетскому президенту, он заявил, что это спровоцировало Израиль на проведение более широкой военной кампании против своих арабских соседей.

Он разделял мнение египетского правительства о том, что эти шаги удержат Израиль от ведения войны против Сирии. Однако реакция Москвы на закрытие Тиранского пролива была вялой. Брежнев счел это действие ошибочным и выразил сожаление по поводу того, что Насер не посоветовался с Кремлем, прежде чем предпринять такой шаг. Хотя советский лидер согласился с тем, что опрометчивое закрытие Акабского залива действительно принесло некоторый престиж египетскому президенту, он заявил, что это спровоцировало Израиль на проведение более широкой военной кампании против своих арабских соседей.

В докладе Брежнева указывается, что после закрытия Тиранского пролива Москва была полна решимости предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации на Ближнем Востоке и сорвать планы агрессии Израиля и Запада. Опасения, что блокада залива Акаба может спровоцировать Израиль на войну, заставили Москву оказать дипломатическое давление на израильское правительство. Одновременно Москва сделала все возможное, чтобы смягчить воинственную риторику египетских и сирийских лидеров и гарантировать, что против Израиля не будет дальнейших провокаций. Брежнев показал, что на заседании ЦК КПСС 30 мая 1967 декабря сирийскому президенту Нур ад-Дину Атасси, находившемуся в то время с официальным визитом в Москве, было предложено не предпринимать никаких шагов, которые могут быть использованы Израилем в качестве предлога для ведения войны против Сирии. Аналогичная просьба была передана в ноте Насеру от 26 мая 1967 г. Президента Египта просили сделать все возможное для предотвращения вооруженного конфликта с Израилем. И Насер, и его военный министр Шамс ад-Дин Бадран, посетивший советскую столицу 28 мая 1967 г., несколько раз заверяли советских официальных лиц, что Египет не планирует прибегать к вооруженному конфликту или провоцировать Израиль на ведение войны[10]. ]

Брежнев показал, что на заседании ЦК КПСС 30 мая 1967 декабря сирийскому президенту Нур ад-Дину Атасси, находившемуся в то время с официальным визитом в Москве, было предложено не предпринимать никаких шагов, которые могут быть использованы Израилем в качестве предлога для ведения войны против Сирии. Аналогичная просьба была передана в ноте Насеру от 26 мая 1967 г. Президента Египта просили сделать все возможное для предотвращения вооруженного конфликта с Израилем. И Насер, и его военный министр Шамс ад-Дин Бадран, посетивший советскую столицу 28 мая 1967 г., несколько раз заверяли советских официальных лиц, что Египет не планирует прибегать к вооруженному конфликту или провоцировать Израиль на ведение войны[10]. ]

Сдержанность и концентрация на дипломатическом фронте

Доклад Брежнева показывает, что внезапное нападение Израиля на трех фронтах и быстрая победа над Египтом, Сирией и Иорданией произвели на Москву эффект разорвавшейся бомбы. До начала боевых действий советское руководство действовало иллюзией, что арабские вооруженные силы могут легко отразить любое израильское наступление и разгромить ЦАХАЛ на поле боя. Оглядываясь назад, Брежнев заверил свою аудиторию, что вооруженные силы Египта, Сирии, Алжира и Ирака превосходят ЦАХАЛ по количеству войск и количеству танков, самолетов, кораблей и вооружений. Они были оснащены самым современным оружием и прошли профессиональную подготовку у советских и других восточноевропейских инструкторов. Однако их боеспособность и боевой дух были очень низкими. Они были отсталыми, недисциплинированными и плохо организованными. Несмотря на их предполагаемое превосходство над Израилем в вооружении и личном составе, арабы потеряли большую часть своей авиации на начальном этапе израильского наступления. Оставшись без воздушного зонта и противовоздушной обороны, их сухопутные войска понесли большие потери[11].

Оглядываясь назад, Брежнев заверил свою аудиторию, что вооруженные силы Египта, Сирии, Алжира и Ирака превосходят ЦАХАЛ по количеству войск и количеству танков, самолетов, кораблей и вооружений. Они были оснащены самым современным оружием и прошли профессиональную подготовку у советских и других восточноевропейских инструкторов. Однако их боеспособность и боевой дух были очень низкими. Они были отсталыми, недисциплинированными и плохо организованными. Несмотря на их предполагаемое превосходство над Израилем в вооружении и личном составе, арабы потеряли большую часть своей авиации на начальном этапе израильского наступления. Оставшись без воздушного зонта и противовоздушной обороны, их сухопутные войска понесли большие потери[11].

Изложение событий Брежневым ясно показывает, что после распада египетской армии и стремительного продвижения израильских войск на Синай Москва решила проводить политический курс, призванный остановить наступление и гарантировать выживание режима Насера. Кремль, однако, не желал активно вмешиваться в боевые действия на стороне своих арабских клиентов. Он также не планировал поставлять им оружие взамен систем вооружения, уничтоженных в ходе боевых действий. Вместо этого Москва сосредоточилась на дипломатическом фронте. По словам Брежнева, Кремль стремился к скорейшему прекращению огня, чтобы остановить израильское наступление. Затем планировалось форсировать отход Израиля к довоенным границам.

Кремль, однако, не желал активно вмешиваться в боевые действия на стороне своих арабских клиентов. Он также не планировал поставлять им оружие взамен систем вооружения, уничтоженных в ходе боевых действий. Вместо этого Москва сосредоточилась на дипломатическом фронте. По словам Брежнева, Кремль стремился к скорейшему прекращению огня, чтобы остановить израильское наступление. Затем планировалось форсировать отход Израиля к довоенным границам.

В записке Брежнева показано, что в полночь 7 июня 1967 года вице-президент Египта маршал Амр сообщил советскому послу в Каире о критической ситуации на египетско-израильском фронте и попросил заключить соглашение о прекращении огня между его страной и Израилем. достигается в течение пяти часов. Через час члены Политбюро КПСС провели экстренное совещание, на котором обсуждались пути выхода Египта из трудного положения. Согласно отчету Брежнева, члены Политбюро полностью осознавали, что египетская армия находится в состоянии хаоса и растерянности и не может отразить израильскую атаку. Они исключили возможность переброски военных грузов в Египет по воздуху во время боевых действий, что было бы невозможно организовать в короткие сроки. Более того, они скептически относились к тому, смогут ли советские самолеты с припасами безопасно приземлиться на египетских аэродромах, которые были разрушены израильскими ВВС.[12]

Они исключили возможность переброски военных грузов в Египет по воздуху во время боевых действий, что было бы невозможно организовать в короткие сроки. Более того, они скептически относились к тому, смогут ли советские самолеты с припасами безопасно приземлиться на египетских аэродромах, которые были разрушены израильскими ВВС.[12]

Отчет ясно показывает, что Политбюро опасалось, что режим Насера не переживет израильское наступление. Поэтому советское руководство было настроено на скорейшее достижение соглашения о прекращении огня при посредничестве ООН. 7 июня 1967 года Совет Безопасности ООН принял проект резолюции, призывавший к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля продолжила наступление, несмотря на этот призыв и вторую резолюцию ООН, призывающую к скорейшему прекращению огня. Впоследствии Москва выступила с суровым предупреждением израильскому правительству, пригрозив пересмотреть свои отношения с Израилем и рассмотреть другие средства, если наступление продолжится.

Но отчет Брежнева показывает, что Насер тоже пока не был готов принять прекращение огня. Как указывается в записке, советский лидер сожалел о нерешительности Насера, которая сама по себе служила препятствием для попыток Москвы обеспечить соблюдение Израилем резолюций ООН. Только 9 июня 1967 года египетское правительство объявило о своей готовности согласиться на прекращение огня, но было уже слишком поздно. К этому времени ЦАХАЛ завершил оккупацию всей Синайской пустыни и начал наступление на Сирию.

Для московских политиков наступление на Сирию было очередным этапом империалистической кампании против леворадикальных режимов на Ближнем Востоке. Решив спасти Сирию от унизительного поражения и оккупации, советское правительство попыталось заставить Израиль выполнить две резолюции Совета Безопасности. 8 июня 1967 г. оно поручило своему послу в ООН подготовить еще одну резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий и выводу израильских войск на 5 июня 1967 г. 67 граница. На следующий день главы правительств и лидеры коммунистических партий Восточной Европы собрались, чтобы обсудить ближневосточный кризис. В конце этой срочно созванной конференции, состоявшейся в Москве, коммунистические делегации выпустили коммюнике, осуждающее Израиль как агрессора и призывающее израильское правительство прекратить наступление и безотлагательно вывести свои войска с сирийской территории[13]. ]

67 граница. На следующий день главы правительств и лидеры коммунистических партий Восточной Европы собрались, чтобы обсудить ближневосточный кризис. В конце этой срочно созванной конференции, состоявшейся в Москве, коммунистические делегации выпустили коммюнике, осуждающее Израиль как агрессора и призывающее израильское правительство прекратить наступление и безотлагательно вывести свои войска с сирийской территории[13]. ]

Брежнев рассказывает, что это коммюнике произвело мало впечатления на Израиль, продолжавший свою кампанию против Сирии. 10 июня 1967 января ЦАХАЛ захватила город Эль-Кунейтра, один из основных опорных пунктов сирийской армии на пути в Дамаск. Запаниковавший министр иностранных дел Сирии сообщил советскому правительству, что израильские танки при поддержке авиации продвигаются по Голанским высотам в направлении сирийской столицы. Он просил, чтобы Москва приняла все возможные меры, чтобы предотвратить нападение, иначе для его страны будет слишком поздно.

Советское правительство восприняло оккупацию Эль-Кунейтры как еще один критический поворотный момент в событиях 19 июня. 67 война. Впоследствии оно поспешило полностью остановить израильское наступление. Советскому ракетному крейсеру и ряду подводных лодок, базировавшихся в Средиземном море, было приказано немедленно отправиться к сирийскому побережью. Во второй половине дня 10 июня 1967 года советское правительство разорвало дипломатические отношения с Израилем. В ноте израильскому правительству Москва обвинила Израиль в жестоком нарушении последовательных резолюций ООН, призывающих к прекращению огня на Ближнем Востоке. Советское правительство также пригрозило ввести санкции против Израиля, если он немедленно не прекратит военную кампанию.

67 война. Впоследствии оно поспешило полностью остановить израильское наступление. Советскому ракетному крейсеру и ряду подводных лодок, базировавшихся в Средиземном море, было приказано немедленно отправиться к сирийскому побережью. Во второй половине дня 10 июня 1967 года советское правительство разорвало дипломатические отношения с Израилем. В ноте израильскому правительству Москва обвинила Израиль в жестоком нарушении последовательных резолюций ООН, призывающих к прекращению огня на Ближнем Востоке. Советское правительство также пригрозило ввести санкции против Израиля, если он немедленно не прекратит военную кампанию.

Другие страны Восточной Европы последовали его примеру и разорвали дипломатические отношения с Израилем. Оглядываясь назад, Брежнев заявил, что это была спонтанная акция и что она не планировалась и не обсуждалась советскими и восточноевропейскими лидерами во время их срочных консультаций в Москве. СССР и другие восточноевропейские страны чувствовали себя безотлагательно после поражения своих арабских союзников. Поэтому они были готовы предпринять согласованные действия, чтобы остановить проникновение израильских войск на арабские территории[14].

Поэтому они были готовы предпринять согласованные действия, чтобы остановить проникновение израильских войск на арабские территории[14].

В отчете Брежнева указывается, что Москва одновременно предъявила ультиматум президенту Джонсону. Первая часть советского ультиматума представляла собой резкую жалобу на невыполнение Израилем резолюций ООН, призывавших к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Затем советское правительство призвало президента США убедить израильское правительство немедленно прекратить наступление. Он пригрозил предпринять любые необходимые действия, включая военные действия, если Израиль не прекратит боевые действия в течение следующих нескольких часов.

Согласно докладу Брежнева, этот ультиматум принес свои плоды. Столкнувшись с советским давлением, Вашингтон вынудил правительство Израиля выполнить резолюции Совета Безопасности и остановить продвижение своих вооруженных сил в самое сердце Сирии. Джонсон сообщил Брежневу, что госсекретарь Дин Раск направил израильскому правительству срочное сообщение с требованием к Израилю немедленно выполнить все резолюции Совета Безопасности. В ответ правительство Израиля выразило готовность выполнять резолюции ООН и, впоследствии, вечером 10 июня прекратило наступление на Сирию.67. [15]

В ответ правительство Израиля выразило готовность выполнять резолюции ООН и, впоследствии, вечером 10 июня прекратило наступление на Сирию.67. [15]

Заключение

Конфиденциальный доклад Брежнева в ЦК КПСС не проливает свет на противоречивую информацию о сосредоточении израильских войск на границе с Сирией, переданную египтянам советским правительством в середине мая 1967 года. действия с началом боевых действий на Ближнем Востоке несколько недель спустя. Доклад кажется извиняющимся по тону, поскольку советский лидер пытается избежать ответственности за провокацию, вынудившую арабских лидеров прибегнуть к воинственным действиям. В свою очередь, эти действия спровоцировали упреждающий удар Израиля и привели к унизительному поражению как Египта, так и Сирии, распаду их вооруженных сил и оккупации Израилем всей Синайской пустыни, Западного берега и Голанских высот. Как указывается в записке, советский лидер возложил на Насера всю ответственность за эту катастрофу. Он утверждал, что безрассудное закрытие Тиранского пролива для прохода израильских кораблей спровоцировало Израиль на проведение более широкой военной кампании против своих арабских соседей.

В отчете предполагается, что Кремль не имел желания разжигать вооруженный конфликт между своими арабскими клиентами и Государством Израиль и что июньская война 1967 года была результатом неуклюжей дипломатии Москвы, серьезных просчетов и неспособности контролировать кризис, который она спровоцировал. Он вырос из решимости помешать агрессивным планам Израиля против Сирии и сорвать то, что, как он подозревал, было совместным израильско-империалистическим планом по подавлению прогрессивных сил на Ближнем Востоке. В Кремле предполагали, что эти планы были частью кампании Запада, направленной на свержение леворадикальных режимов на Ближнем Востоке и подрыв доминирующего положения, которое СССР занимал в регионе с середины 19-го века.50-е годы. Записка показывает, что Москва действовала в иллюзии, что Израиль слаб в военном отношении и не может рисковать войной на два фронта. По его оценкам, превентивные действия удержат Израиль от ведения войны против Сирии.

Этот польский отчет свидетельствует о том, что после начала боевых действий Москва не планировала активно вмешиваться в боевые действия на стороне своих арабских клиентов и не предпринимала никаких шагов для вторжения в Израиль, как предполагают некоторые ученые. Рассказ Брежнева о Шестидневной войне показывает, что во время этого вооруженного конфликта кремлевские оккупанты предпочитали дипломатический фронт военным действиям. Они даже не желали поставлять своим арабским клиентам жизненно важные запасы вооружений, танков и самолетов, пока продолжались боевые действия. Члены Политбюро прекрасно понимали, что вооруженные силы Египта распались и не могут продолжать боевые действия. Записка Брежнева предполагает, что единственный план Москвы заключался в том, чтобы оказать дипломатическое давление на Израиль, чтобы тот согласился на скорейшее прекращение огня и вывод своих вооруженных сил с оккупированных территорий. Следуя этому плану, Москва надеялась остановить израильское наступление и гарантировать выживание леворадикальных режимов на Ближнем Востоке. Поскольку израильское правительство вызывающе и неохотно соблюдает ряд резолюций ООН, призывающих к немедленному прекращению огня, СССР и большинство его восточноевропейских сателлитов отреагировали на то, что Брежнев назвал спонтанным актом разрыва дипломатических отношений с Израилем.

Рассказ Брежнева о Шестидневной войне показывает, что во время этого вооруженного конфликта кремлевские оккупанты предпочитали дипломатический фронт военным действиям. Они даже не желали поставлять своим арабским клиентам жизненно важные запасы вооружений, танков и самолетов, пока продолжались боевые действия. Члены Политбюро прекрасно понимали, что вооруженные силы Египта распались и не могут продолжать боевые действия. Записка Брежнева предполагает, что единственный план Москвы заключался в том, чтобы оказать дипломатическое давление на Израиль, чтобы тот согласился на скорейшее прекращение огня и вывод своих вооруженных сил с оккупированных территорий. Следуя этому плану, Москва надеялась остановить израильское наступление и гарантировать выживание леворадикальных режимов на Ближнем Востоке. Поскольку израильское правительство вызывающе и неохотно соблюдает ряд резолюций ООН, призывающих к немедленному прекращению огня, СССР и большинство его восточноевропейских сателлитов отреагировали на то, что Брежнев назвал спонтанным актом разрыва дипломатических отношений с Израилем. Одновременно советское правительство сосредоточило у сирийского побережья небольшой военно-морской контингент. Это также оказало давление на президента США, чтобы он использовал свое влияние на правительство Израиля, чтобы убедить его безотлагательно прекратить военную операцию против Сирии.

Одновременно советское правительство сосредоточило у сирийского побережья небольшой военно-морской контингент. Это также оказало давление на президента США, чтобы он использовал свое влияние на правительство Израиля, чтобы убедить его безотлагательно прекратить военную операцию против Сирии.

Чтобы прочитать документ, нажмите на заголовок

«О советской политике после израильской агрессии на Ближнем Востоке» Доклад товарища Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС, 20 июня 1967 г.

Сноски

[*] Я благодарен доктору Дрору Зееви, бывшему председателю Центра изучения Ближнего Востока и дипломатии им. Хаима Герцога (CHC) в Университете Бен-Гуриона в Негеве за его поддержку и поддержку, а также за предоставив мне доступ к советским и восточноевропейским документам, хранящимся в этом центре. Документ был получен из польских архивов исследователями CHC. Документ переведен Геннадием Пасечником для ЦГС. [назад]

[1] Майкл Орен, «Шесть дней войны: июнь 1967 г. и создание современного Ближнего Востока» (Оксфорд, 2002 г. ), стр. 54–55; Джон Д. Глассман, Оружие для арабов: Советский Союз и война на Ближнем Востоке (Балтимор, 1975), стр. 35-36; Питер Мангольд, Интервенция сверхдержавы на Ближнем Востоке (Лондон, 1978 г.), стр. 116–117; Галия Голан, Советская политика на Ближнем Востоке: от Второй мировой войны до Горбачева (Кембридж, 1990), с. 58; Ричард Паркер (редактор), Шестидневная война: ретроспектива (Гейнсвилл, 1996), с. 36. [назад]

), стр. 54–55; Джон Д. Глассман, Оружие для арабов: Советский Союз и война на Ближнем Востоке (Балтимор, 1975), стр. 35-36; Питер Мангольд, Интервенция сверхдержавы на Ближнем Востоке (Лондон, 1978 г.), стр. 116–117; Галия Голан, Советская политика на Ближнем Востоке: от Второй мировой войны до Горбачева (Кембридж, 1990), с. 58; Ричард Паркер (редактор), Шестидневная война: ретроспектива (Гейнсвилл, 1996), с. 36. [назад]

[2] Алексей Васильев, Российская политика на Ближнем Востоке: от мессианства к прагматизму (Рединг, 1993), стр. 65-66. [назад]

[3] Авраам Бен-Зур, Гормим Советим ве Мильхемет Шешет Хаямим [пер. с иврита: Советские элементы и Шестидневная война] (Тель-Авив, 1975), стр. 174-215; Педро Рамет, Советско-сирийские отношения с 1955 года: проблемный союз (Боулдер, 1990), стр. 43-44; Ричард Паркер (редактор), Шестидневная война, стр. 46-48. [назад]

[4] Изабелла Гинор, «Русские шли: советская военная угроза в 1967 Six Day War», Middle Eastern Review of International Affairs [Israel] 4(4) December 2000: 44-59; Кристофер Эндрю и Василий Митрохин, Архив Митрохина: КГБ в Европе и на Западе (Лондон, 1999), стр. .473-475;Н.С.Хрущев, Время, люди, власть (Москва, 1999г.), том 3, л.435, том 4, л.460. Посягательство на участие: документальное исследование советской внешней политики на Ближнем Востоке, 1945-1973 (Иерусалим, 1974), xxxiii-xxxiv; Карен Давиша, Советская внешняя политика в отношении Египта (Лондон, 1977), стр. 37-43; Патрик Сил, «Сирия», в книге «Холодная война и Ближний Восток» (ред.) Езид Сайиг и Ави Шлайм (Оксфорд, 1997), стр. 59–62; Ричард Б. Паркер, «Война в июне 1967 года: некоторые загадочные исследования», Middle East Journal 46 (2) 1992: 177–197; Уолтер Лакер, Дорога к войне 1967 года: истоки арабо-израильского конфликта (Лондон, 1968), стр. 230, 235; Фаваз Герджес, Сверхдержава и Ближний Восток: региональная и международная политика, 1955–1967 (Боулдер, Колорадо, 1994), с. 216; Хаим Герцог, Арабо-израильские войны: война и мир на Ближнем Востоке от войны за независимость до Ливана (Лондон, 1982), стр. 148-149. [назад]

.473-475;Н.С.Хрущев, Время, люди, власть (Москва, 1999г.), том 3, л.435, том 4, л.460. Посягательство на участие: документальное исследование советской внешней политики на Ближнем Востоке, 1945-1973 (Иерусалим, 1974), xxxiii-xxxiv; Карен Давиша, Советская внешняя политика в отношении Египта (Лондон, 1977), стр. 37-43; Патрик Сил, «Сирия», в книге «Холодная война и Ближний Восток» (ред.) Езид Сайиг и Ави Шлайм (Оксфорд, 1997), стр. 59–62; Ричард Б. Паркер, «Война в июне 1967 года: некоторые загадочные исследования», Middle East Journal 46 (2) 1992: 177–197; Уолтер Лакер, Дорога к войне 1967 года: истоки арабо-израильского конфликта (Лондон, 1968), стр. 230, 235; Фаваз Герджес, Сверхдержава и Ближний Восток: региональная и международная политика, 1955–1967 (Боулдер, Колорадо, 1994), с. 216; Хаим Герцог, Арабо-израильские войны: война и мир на Ближнем Востоке от войны за независимость до Ливана (Лондон, 1982), стр. 148-149. [назад]

[6] Этот исследовательский проект найден на некоторых документах из российских и восточноевропейских архивов. [назад]

[назад]

[7] ААН КЦ ПЗПР 2632, стр. 359-360 [назад]

[8] Там же, стр. 360-362. [назад]

[9] Там же, стр. 366-367. [назад]

[10] Там же, стр. 368-369. [назад]

[11] Там же, стр. 370-372. [назад]

[12] Там же, стр. 372-373. [назад]

[13] Там же, стр. 376-379. [назад]

[14] Там же, стр. 379-383. [назад]

[15] Там же, стр. 383-385. [назад]

Ури Бар-ной получил докторскую степень. из ЛСЭ. Преподает советскую историю и дипломатию. Его исследования сосредоточены на послевоенной политике СССР в отношении Великобритании и холодной войне на Ближнем Востоке. В настоящее время занимается написанием нового исследования под названием: — Сдерживание Америки: Советский Союз, Великобритания и этап становления холодной войны, 1943-1955 гг. Он также разрабатывает курс бакалавриата по холодной войне для Открытого университета Израиля.[назад]

«Горячая линия» была установлена между США и бывшим Советским Союзом в этот день в 1963 году

На самом деле «горячая линия» не была красным телефоном.

Возможно, он был спасением, когда он был установлен в этот день, 20 июня 1963 года, между правительством Соединенных Штатов и бывшим Советским Союзом.

Изображение красного телефона в Президентской библиотеке Картера (фото предоставлено пользователем Wikimedia Commons Piotrus)

Его цель? Уменьшить с помощью почти мгновенной связи угрозу случайной ядерной войны.

Необходимость стала пугающе очевидной во время кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года. Соединенные Штаты обнаружили, что Советы строят на Кубе ракетные комплексы, способные запускать ракеты с ядерными боеголовками.

В конце концов, тогдашний президент Джон Ф. Кеннеди ввел военно-морской «карантин» вокруг Кубы, чтобы заблокировать доставку таких ракет.

Последовали дни напряженности, пока мир буквально сидел, ожидая, станет ли неизбежной третья мировая война.

Затем произошел прорыв: советский лидер Никита Хрущев согласился, что его страна не будет размещать ядерное оружие на Кубе; Кеннеди, в свою очередь, пообещал не угрожать суверенитету Кубы.

Президенты Джон Ф. Кеннеди-младший и Никита Хрущев во время переговоров на этом архивном фото 1961 года.

При разработке горячей линии идея заключалась в том, чтобы ускорить письменное общение и замедлить словесный обмен, чтобы возобладали более хладнокровные: если лидеры будут говорить в режиме реального времени, могут возникнуть проблемы с переводом или горячие недоразумения.

Вместо этого каждая сторона получила специальные телетайпы, которые застегивали письменные сообщения прямо официальным переводчикам.

30 августа 1963 года заработала горячая линия Москва-Вашингтон.

Первое тестовое сообщение из США? «Быстрая коричневая лиса перепрыгнула через спину ленивому псу». Он был использован, потому что он содержит все буквы алфавита.

Советы ответили описанием заката на русском языке.

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, горячей линией впервые воспользовались США и Россия в 1967 во время Шестидневной войны между Израилем, Египтом, Иорданией и Сирией, чтобы прояснить намерения движения флота в Средиземном море, которое могло быть истолковано как враждебное.